universidad veracruzana tesis - Repositorio Institucional de la

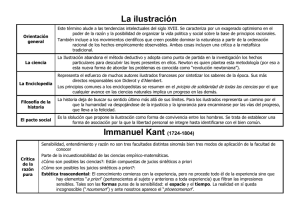

Anuncio