Las puertas de la eternidad

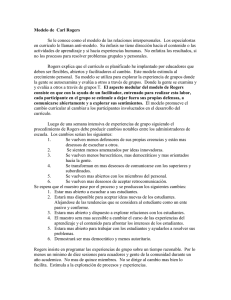

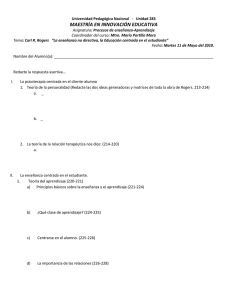

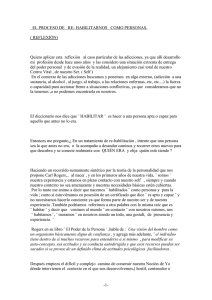

Anuncio