1~

~

Capítulo IV

Daniel Cóceres - Felicitas Silvetti

Gustavo Soto - Walter Robledo

Horacio Crespo

1

1

1

1

La adopción tecnológica

en sistemas agropecuarios

de pequeños productores"

1

'1,

11

11I

1

1'

W'

Se presenta un análisis de las particularidades que asumen los procesos de

cambio tecnológico en unidades de pequeños productores agropecuarios durante la implementación de proyectos de Desarrollo Rural.

Con la finalidad de colocar al problema de la adopción tecnológica en el contexto de procesos socioeconómicos más globales, se incluyen aquí algunas de las

reflexiones formuladas por Cáceres (1993, 1995). Este autor critica la postura de

autores como Lemer (1964), Foster (1967) y Hagen (1970), que consideran a los

pequeños productores como conservadores y con escasa predisposición al camhio. Desde esa perspectiva, se entiende a la conducta campesina como la resultante de factores psicológicos individuales que determinan un estado mental

p.uticular caracterizado por escasas "expectativas de progreso, propensión al

/'n-cimiento y predisposición para adaptarse al cambio".

Esta postura teórica ha sido criticada en numerosos trabajos que señalan

que constituye una excesiva simplificación de la realidad y que omite los procesos históricos que generaron a los sectores campesinos y no campesinos de la

SI }~'icdadrural (Frank 1967, Cardoso y Faletto 1979). El cambio tecnológico es

r

1

'1

1

1111

11, ,

'

~!

11

11

"1

:{

1

111

;

il

~I

IIII~1'

1

11 ,

11,

11

~'

11,'

~~

I1111

1'

1

~~

~i

W!

~,

111,

~

M,

, 1';',1,· ":11'111110I'IIt'

v

11 ('It'~'I")'

1'''.,

1\.':1".\'111,

1()(I'!.

puhiicadu originalrncnte como "Cáceres, D.; Soto, 0.; Silvetri, F.; Robledo, W.

1,;( /\dolll'iún

Tecnológica cn Sistemas Agropccuarios de Pequeños Producto-

,l,II',)) 1.''\

IYi",

~.

1

1'

l'1

J

I()I

_.~

~

_________________________________

-!:L.::.A~:I\I)I)III

,11"'1'1 11

t

lit 11'

ti

,11 1\

Y .. , VIVIMOS DE LAS CABRAS

un componente

normal de la conducta

campesina,

y constituye

la base del dise-

ño de sus estrategi as de producción. Si esta capacidad de cambio no existiera,

difícilmente podrían ajustar su actividad productiva a las permanentes variacio39

Sin embargo, ésto no signi-

fica que la persistencia campesina se deba exclusivamente a la capacidad que tienen

los pequeños

productores

para incorporar nuevas respuestas tecnológicas

a sus

problemáticas productivas, La

reproducción

campesina no

sólo depende del desarrollo de

conductas tecnológico-productivas

apropiadas,

sino

también de la elaboración de

una compleja red de estrategias de reproducción que trascienden la esfera meramente

productiva,

nes ecológicas,

sociales

texto y, en consecuencia,

y económicas

de su conlos sistemas campesinos

no hubieran persistido por tanto tiempo". En vez de

considerar a los campesinos como actores sociales

sujetos a la tradición

cambio tecnológico,

y refractarios

a todo tipo de

esta perspectiva

conceptual

(Ferguson,

rial genético:

nante (Dillon

y Scandizzo

a la capitalista

domi-

J 978; Schejtman

1980;

Binswangery

Silles 1983; Chambers 1991). Por lo

tanto, los pequeños productores supeditan el cambio

tecnológico a criterios distintos

los productores capitalistas.

a los seguidos

por

social,

constatables en la sociedad:

• el hecho de que la tecnología

señalan

que el aislamiento

constituye

la base ptincipal

iza a la tecnología

en su sentido

(hardware} sino tam-

y fundamentos

(software) que per·,

(Dorfman 1993; Custer 1995). Al

humanas.

relacionadas.

sobre la que se

l,

l'

asienta el desarrollo

económico;

a producir

\:'

el "progreso"

11

social;

~,'

en el bienestar

de

,1'

11,'

la sociedad.

,1,'

A diferencia

temática,

de lo que OCUlTe con otros trabajos

los térrni nos: innovación

msiderados

y cnglobador

('1

tecnológica

que estudian

y adopción

,1,'

la misma

tecnológica,

,\1

no son

111'

1

sinónimos. El concepto de innovación tecnológica es más amplio

que el de adopción tecnológica ya que incluye no sólo a aquéllas

,1\1

1111

sino tamcomo con-

1111

Ili

1

I

Esto implica que tecno

h;ICCreferencia

a aquellas

tecnologías

111L'OrpOrana sus sistemas productivos.

de origen exógeno

En otras palabras,

1;1<

las por los productores corresponden

r: \ tcrior de sus unidades

de producción

1

11

1

l!

que los productores

las tecnologías

adop-

a aquellas tecnologías provenientes del

constituyen sólo un

y en consecuencia,

.ubconjunto de la totalidad de innovaciones

tecnológicas

introducidas

por los

1111

«luctores en sus explotaciones.

I

11JI lfil

2, Innovación

tecnológica

tecnologías

exógenas,

como un mero producto

"neutro" sobre las sociedades

a Reddy (1979) la tecnologia

de la sociedad

:;ccuencia

de procesos

de experimentación

y adaptación

tecnológica

kndotecnologías)

(Fig. 2). El concepto de adopción tecnológica. en cambio,

El hombre crea a la tecnolo

no debería ser considerada

lleva el código

principales

11

y las relaciones

1994). De acuerdo

de la cuestión

tiene que ver con tres ideas

I('.cnologías que los productores toman del contexto (exotecnologías),

1 uén a aquéllas que han sido generadas

por los mismos productores

=' incorporación

de tecnologías

+ incorporación

INNOVACiÓN TECNOLÓGICA

es como cl m.ur

en la que fue creada

Exotecnologías

Endotecnologías

y cU;IIHlo

actuando sobre lu sociedad", desecha udo de est a Iorma e int as v is iOllcs I P11'

(Adopcion tecnológica)

(1 xpnl unontnción campesina)

11.11,,11.1111-11111111111,1

111'1

11l/\

-_.~-~~~

~~-~--'~'

endógenas

que las ulili,all

existen condiciones

favorables, tiende a replicar la sociedad de oriucu. 1':.<;10

lleva a considerar a la tecnología como un "conjunto de cond urt as social c:»

•..•...... _'~~

de su matriz

que, de una forma u otra va a incidir favorablemente

están íntimamente

con un impacto

tecnológica

•

gía y la tecnología impregna la sociedad toda, recreando a ésta en un pnKl' SI)

continuo y dialéctico, Contrariamente

a lo que afirman algunos autores (por cj.,

científico

son claros sobre este punto cuando

y Sábato (L983)

1985). Trigo, Piñeiro

socio-econó-

respecto, Cáceres (1995) señala que la tecnología debería ser entendida como

un medio que permite actuar sobre la naturaleza, pero también, como una for-

PPCA 1980), la tecnología

y Wajcman,

como sujetos que basan su operación

bién a las distintas técnicas, conocimientos

mitcn al hombre transformar la naturaleza

logía y sociedad

sobre otra" (MacKenzie

que está orientada

no sólo a los artefactos tecnológicos

la: sociedad

Por lo tanto, cuando se considera la transferencia

de tecnología de una sociodad a otra, en realidad se está hablando "del impacto de un tipo de conducta

•

mica en una lógica diferente

19XX:2,\.I),

(Pfaffenberger,

ser entendidos

En el marco de este trabajo se conceptual

ma de construir

una variable no social e independiente

deberían

postula que los campesinos

El proceso de adopción tecnológica

amplio incluyendo

la consideran

de

1

Y ..

VIVIMOS

__________________________________

DE LAS CABRAS

Recientemente, Ruttan (1996) ha publicado una excelente revisión acerca

Ile la evolución de los estudios de adopción y difusión tecnológica desde que se

n'alizaron las primeras investigaciones en la década del '40, hasta la actualiliad. Este autor identifica dos grandes escuelas de pensamiento que abordan el

problema de la adopción tecnológica desde perspectivas muy diferentes: modeII)sde equilibrio y modelos evolutivos.

Los "modelos de equilibrio" consideran a la adopción/difusión de nuevas

lt'cnologías como la transición entre distintos niveles de equi librio definidos por

;11ributos económicos cambiantes (por ej., precios, costos) y los cambios observados en el contexto económico en el que operará cada unidad de producción

(1)01 cj., diferencias en la estructura de mercado). La difusión tecnológica no es

111lerpretada como un proceso socioeconómico con un fuerte componente educ;llivo, sino más bien como la interacción económica entre quienes proveen la

innovación y quienes son sus potenciales demandantes. La línea más radical

.Ic.ntro de este enfoque señala que los problemas de adopción no se deben a

iuconvenientes en la comunicación entre los agentes involucrados, ni tampoco

1I'COllocen la importancia de las particularidades de la población destinataria,

I'I! iponen en cambio que la no adopción se debe a dos motivos: que la nueva

In'uologia no supera a las actualmente usadas por los productores y que la no

.nlopción no se debe a que los productores no estén convenientemente infor111;1t!()S

() a que se comporten irracionalmente, sino que están simplemente espr-r.mdo el momento óptimo para la adopción,

I,()s "modelos evolutivos" describen a la adopción/difusión tecnológica como

1111

proceso de cambio permanente que se desenvuelve bajo condiciones de

IllCl'Ilidumbre, diversidad de agentes socio-económicos y desequilibrios dinámuux. El tipo de modelos explicativos que se elaboran desde este abordaje

nucnt.ru reflejar los complejos mecanismos de retroalimentación que se obser\,;111a nivel micro entre los distintos agentes involucrados en el proceso, En

1':.;1«

ISmodelos, los cambios estructurales inducidos por la difusión de una innov;wi«')1lson regulados por una serie de conductas productivas particulares, pro'I':;!)S de aprendizaje y mecanismos de selección. La presente investigación se

l'IIClI;ldra teóricamente dentro de esta última vertiente y parte del supuesto de

IJlIl' la adopción de una nueva tecnología no es sólo el resultado de decisiones

'JlII' St'lolllan en el campo económico,

1,;ISunidades de producción agropecuarias están continuamente inmcrsas

('11PIlIl'l'SOSde cambio tecnológico. Esta es la consecuencia de la pcn 11a nc 111l'

11'11I1111111;lción

que realizan los productores de las estrategias producti vas, ;1[in

110

:::L:::A.:.A~D:(

)I'<.¡¡'if'j

I t (.111 11111.11

1\

de adecuarlas de una manera más ajustada a los permanentes cambios ;1111

bientales, económicos, sociales y políticos que se producen tanto hacia el iutcrior de sus sistemas, como en el entorno en el cual desarrollan su actividad

productiva. Si los productores no incorporaran innovaciones tecnológicas en

sus explotaciones, difíci lmente podrían hacer frente a los cambios y nuevas

demandas que imponen los escenarios socioeconómicos emergentes. Sin embargo, es necesario destacar que en no todos los casos el cambio tecnológico

permite a los pequeños productores adecuar sus sistemas producti vos a los

cambios contextuales. Esto se debe a que no todas las innovaciones realizadas

por los productores son exitosas desde el punto de vista productivo; y a que en

muchas oportunidades la velocidad de cambio de las condiciones con textuales,

superan ampliamente la capacidad de generación de nuevas respuestas tecnológicas por parte de los productores. Por lo tanto, la innovación tecnológica es

una variable de importancia (aunque no la única, ni tampoco la más relevante),

que deben tener en cuenta los productores a fin de readecuar sus estrategias

productivas ante los profundos cambios que se observan en las sociedades

contemporáneas.

I

1

1

11 1

1

1 1

1

1

1

1

ll'l

,11

·11'

,,1

l.

.

j¡

i

1111"

La adopción tecnológica como proceso dinámico

1

Una típica conducta campesina en relación a las propuestas tecnológicas

formuladas desde los equipos técnicos que implementan proyectos de desarrollo rural es la selección y transformación de las tecnologías ofrecidas (Olivier

de Sardan, 1988; Domínguez y Albaladejo, 1995). En vez de aceptar e incorporar una propuesta técnica tal como la presentan los extensionistas, los produclores usualmente rescatan e incorporan sólo algunos de los elementos ofrecidos, transforman algunos otros y, finalmente, ignoran los restantes componentes de la propuesta inicial. Al respecto Berdegué y Larraín (1987) señalan en

relación al campesinado chileno que cuando se observa cuál es la tecnología

que efectivamente están utilizando los productores se comprueba que éstos no

se comprometen con ninguna propuesta sino que mezclan diversos elementos

olÍgellos y endógenos constituyendo verdaderas situaciones tecnológicas

11~1

11

' 1

1

11

IIII!, '

¡1111,

1

111:

1

1 1, '

Ili['

1

I1,1

1

1

I1I

1

111'11,

1111

1

1

1 1

11 11 :,

1111'11 '

1

1

11íhridas.

1~slaconducta selectiva y transformadora coincide con el análisis realizado

1H 11 ( '1uuuhcrs ( 1991), quien señala que los pequeños productores difícilmente

;uklpt;¡11", /I/fI('/es /cC!IOZógicos". En cambio, este autor sugiere que los agentes

l'xIl'llIOSdc!>níall ofrecer "C{/1/0s/{Is

de opciones tecnológicas", que les perJ(

111

1I1

11

1,1

11

1(1

I,

r

\'

.•.41

\

y

"1\lIM.I'.

111

11\',

"I'lu'I'1

1'·111 11I

II"IIU¡I.

1\

I,\IIIL/\",

¡. '11':,1111:

1111W 1':

11'11'1\l1l'~;I;

111','11((':1,

:;1110

qlll' 1;111

ti iicu dclll' l'l 11

1vrrl í rsc CII 1111

c;1(;1,·

11/.1,!tll dd pllll·('S(I. I.CloS dt' Sl'r 1111

proceso unidircccional, la incorporación de

1111;1

IIII!'V:Ik'l·lIolo).','"por parte de los productores implica un flujo activo de inter, .111

¡\ HO dc inlonuacióu entre dos sujetos sociales esencialmente distintos. Para

, l' 1'sIL' IlI< iccso se desarrol le de una manera favorable, tanto productores como

t, ',llin lSdcbcrian acordar con los siguientes presupuestos básicos:

l'roductorcs y extensionistas deberían discutir y confrontar las represen(aciones di agnósticas que cada uno posee sobre la realidad que se propone transformar, Esta confrontación es necesaria a fin de lograr significados compartidos entre percepciones que con frecuencia presentan

diferencias. De no existir una base diagnóstica compartida, será necesario que se genere primero un proceso de reflexión que posibilite a los

sujetos sociales involucrados un análisis crítico de la realidad sobre la

mi tan a los productores elegir lo que a su cri rcrio se ;llil'ClI;IIII('JO(;1Siln ,;11 1(1:111

socio-productiva. En otras palabras, las propuestas rígidas y muy l'sl n 11'1111

;1I1:i~,¡

difícilmente se adoptan debido a la elevada heterogeneidad de sil Ilal'j()IIl':.Sil

cio-productivas que se observan en las comunidades de pequeños prodlll'l( 1((';"

Sin embargo, la alternativa de la canasta de opciones tecnológicas puede presl'"

tar algunos inconvenientes si no es manejada en forma adecuada por el cqui¡» I

técnico. Las propuestas más laxas tienen el inconveniente de ser más fúcilllK'IIIl'

desmembrables e inevitablemente se COlTeel riesgo que se manifiesten algulll lS

efectos adversos si se alteran aspectos esenciales que afectan la cohercuciu

global de la propuesta. Esto es particularmente importante si los productores

desconocen (o no comprenden) algunos de los aspectos fundamentales de 1;1

nueva tecnología, de los cuales depende en gran medida el éxito o fracaso de \;¡

propuesta técnica. Por ejemplo, un productor puede tomar la decisión de adoptar

antiparasitarios para mejorar la sanidad de su majada de cabras. Este productor

puede atender en forma ajustada a una serie de elementos técnicos tales COIllO

tipo de antiparasitario, época en la que debe realizar el tratamiento, categorías

caprinas a las que debe desparasitar, dosificación del antiparasitario y modalidad

de aplicación del producto. Puede incluso comprender la importancia de

desparasitar a sus animales y las diferencias productivas observadas entre majadas con o sin parásitos. Sin embargo, si no prestan atención a factores que desde

su perspectiva pueden tener importancia secundaria, tales como la eliminación de

las fuentes de inóculo que causan las parasitosis para de esta forma evitar la

reinfección de la majada (por ej., retirar diariamente el guano del corral), el impacto de la nueva tecnología no será el esperado.

En este sentido, Zutter (1990) después de muchos años de apoyo a proyectos de Desarrollo Rural en Perú, Bolivia y Ecuador advierte sobre las prácticas

de los agentes del desarrollo quienes actúan como si existiese una "jerreteria

del desarrollo" donde escoger "paquetes" de técnicas y procedimientos, olvidando que los resultados dependen más de los contextos que de las herramicntas elegidas. Berdegué y Larraín (1987) señalan en este sentido que una de las

equivocaciones más frecuentes por parte de los técnicos es la creencia de que

la tecnología sólo consiste en artefactos Oinsumos. Esta concepción no tiene

en cuenta que la tecnología además de los artefactos involucra una forma de

utilización, una relación entre el artefacto y el trabajo humano que incluye un

conocimiento y un objetivo.

El rol de los agentes externos es de vital importancia en este proceso, ya que

no sólo deben funcionar como un mediador que pone a disposición de los produc-

i('

,

í",

{II,

11

11

~II

11

1

1•

1

[1 '1,

¡

III

1.

1

1':1

11'

111

"1

IIII!

111

1

•

•

que pretenden actuar.

El diagnóstico debería permitir la identificación de algunos problemas

productivos. En muchos casos los problemas priorizados por los pequeños productores se refieren a cuestiones que no tienen que ver en f0TI11a

directa con la esfera productiva (por ejemplo, la infraestructura comunitaria de servicios). En otros casos, y aún cuando los problemas identificados se relacionen con cuestiones productivas, no es posible resolverlos con la simple incorporación de una innovación tecnológica (por ejemplo, concentrar los esfuerzos en aumentar la productividad de un rubro

determinado cuando el problema real es el mercado).

Debería existir una (o varias) alternativas técnicas viables capaces de

solucionar el problema productivo identificado. Esta respuesta técnica

deberá ser apropiada a las condiciones socio-productivas particulares,

independientemente de que ésta se fundamente en conocimiento científico o local (o una combinación de ambos). En el caso de que no existan

desarrollos tecnológicos capaces de dar respuesta al problema, será necesario realizar primero las tareas de investigación o experimentación

adaptativa que correspondan. Dependiendo de la naturaleza del problema tecnológico, estas nuevas tecnologías podrían desarrollarse a partir

de las investigaciones realizadas por el sistema científico formal, o en las

mismas explotaciones de los productores utilizando algunas de las propuestas de desarrollo participativo de tecnologías existentes en la actualidad (por ejemplo Biggs, 1980; Rhoades y Booth, 1982; Chambers y

1

'1

'1

11,11

1

11,1

111

'1

11;

I

1 I1

1

11

I!,

1

1I

1

1

I

'1

1'1

I

'1

113

112

~,

_____________________

..__

.a-.i~

')

l'l"H

..l,

r.

1'1

111',

I/III/IJ\',

I ,\ }q"

( ;iJiIdY¡lL I ()K\ ( '1l;lllIl>n.,-:

y .1ig)l,i11,\, I ();-)(I; l,;IITi11)',1 ()IIY M ;111111, Ic¡~)~::

Chambcrs, 1991; CIJalJ)bcrs cl al., I C)l) 1; 11ilvnkorl L'I.il., It)t)I : 10";1,,v

Witcombe, 1996;SthapitetaL, 1996; Witcomhc e¡ ;11., '()I)(¡).

1,1I lIcl0l'c'í(ill

C'II d urnrco cito los ",ooyc,cotos

l.

'11 t

t'

11"1'

11

,11 1\

(le 1)e'salTollo

Ullntl

1)(' ;/('1/('1 do ;¡ Olivicr de Sardan un proyecto de Desarrollo Rural puede

.' III('lIdl'l~;L'l'OlllOl/II"catnpo de batalla" (1988) donde se enfrentan distintos

!'llIl'tl:; :;oci"ks con intcrcscs diversos y donde la relación entre los contendienl.", l'~;Irgll/;¡d;¡ por un permanente proceso de negociación entre grupos dentro

(l.' I:tcomunidud y entre individuos dentro de los grupos, Este enfoque también

.", ( »upartido por Piñeiro y Trigo (1982), quienes señalan que los conflictos

"lIln' distintos actores sociales se manifiestan entre los sujetos que participan

,'1/1'1proceso productivo y trasciende la escala microeconórnica. Esta concep• 1( 11\ contrasta con otros abordajes que conciben a los proyectos de Desarrollo

1~lIr;¡1

como procesos de cambio donde las distintas partes involucradas a\can1;111 mágica y armoniosamente

el consenso acerca de las acciones a desarrollar

v las metodologías a implementar a fin de lograr las metas propuestas, La

«omplejidad de la realidad social y la naturaleza de las relaciones humanas

I¡¡ICeque el consenso entre partes sea la excepción y no la regla en los proyecI(IS de Desarrollo Rural. En consecuencia, este tipo de proyectos se implementan

en el marco de las relaciones de poder existentes entre agentes sociales que

LIisputan la posibilidad de lograr un mejor posicionamiento en el campo socioeconómico en el que desarrollan sus actividades. En vez de consenso, otras

situaciones que tienen que ver con el conflicto, lacrisis, las alianzas, el compromiso y las disputas por poder son realidades difíciles de ignorar durante su

implementación.

Si bien todos estos procesos son factibles de ser objetivados y analizados en

cualquier proyecto de de sarrollo microregional (por ej., a escala comunitaria),

situaciones macro más generales (por ej., políticas económicas) ejercen una

influencia directa sobre todos los agentes involucrados en el proyecto. Sin embargo, es necesario aclarar que las restricciones externas actúan como

condicionantes más que determinantes de los procesos sociales que se propone impulsar el proyecto. Esto no quiere decir que cada productor agropecuario

o comunidad rural que participe en el proyecto puedan convertirse en los "artífices de su propio destino", Lo que aquí se cuestiona es el abordaje producid. 1

desde ciertas visiones deterministas que supeditan toda posibilidad de transformación a nivel local, a las posibilidades de cambio que ofrece la estructura

global en la cual se irnplernenta el proyecto de desarrollo.

El enfoque teórico que sigue la línea conceptual aquí propuesta, es e(umiu

mente conocida como "perspectiva orientada al actor" (Long, 1977). Lslc

Otra alternativa al problema de la inexistencia de soluciones kClliL';ISvi.:

bles, es la no priorización de aquellos problemas productivos para los clI;des lit 1

existe una respuesta tecnológica fácilmente disponible (Herrera, I<)ti 1). I':IIL',\

tos casos se sugiere comenzar a trabajar con los productores en aquellos pro

blemas para los cuales se encuentren disponibles respuestas técnicas COIICl'L'

tasoLa propuesta de este autor se fundamenta en la idea de que generallllCIllt'

[os desarrollos tecnológicos que responden a nuevas problemáticas producti V;IS

son bastante lentos (sobre todo si involucran al sistema científico formal). Est;ls

demoras (con frecuencia de años) pueden producir dos situaciones indesca.

bles. Por un lado, puede disminuir el interés de los productores en el proceso de

cambio en el que se hayan comprometido con el equipo técnico; y por otro, la

prolongada demora puede hacer que la respuesta técnica esté disponi ble para

ser considerada por los productores cuando los problemas producti vos se han

modificado, o cuando el contexto socio-económico de aplicación ha variado

sustancial mente.

No obstante, es difícil fijar una regla general que permi ta orientar la acción

de productores y técnicos en relación a la falta de soluciones técnicas inmediatas a problemas productivos. Es necesario considerar cada caso en particular,

ya que en algunas oportunidades la gran importancia de un determinado problema puede justificar su abordaje aún cuando no existan tecnologías disponibles

con capacidad de resol verja en el corto plazo.

•

(c'("lIolc;gic:I

'1"

Los sujetos involucrados no sólo deberían mostrar determinación para superar el problema productivo (productores), sino también solvencia técnica-metodológica (extensionistas), Si los productores no están conscientes

de los desajustes que provocan estas limitantes productivas en sus explotaciones y no reconocen la necesidad de transformar algunos aspectos de

su actividad productiva, difícilmente tomen la decisión de incorporar una

nueva tecnología. En términos de Kaimowitz y Vartanian (1990), los productores no sólo deberían tener conciencia de sus problemas tecnológicos,

sino también estar dispuestos a incorporar las recomendaciones tecnológicas formuladas por los extensionisras. Por otra parte, si los extensionistas

no poseen la sol vencia técnica y metodológica indispensables para manejar en forma adecuada el proceso de transformación tecnológica, no podrán convertirse en dinamizadores del proceso de cambio.

114

115

~

Y ... V'V'MOS DE LAS CAERAS

_________________________________

herramientas conceptuales apropiadas a fin de no sola incidencia que sobre los proyectos de desarrollo

ejercen los condicionantes estructurales y otorga a los grupos que actúan a

ni ve! local, cierto margen de maniobra que les permite intentar la transforma,

("iú/Ide la realidad socio-productiva en la que tiene lugar su operación económi(";1. De acuerdo a Ferguson (1994)

la perspectiva orientada al actor, permite

real izar un estudio más ajustado de las relaciones sociales presentes en los

I»ocesos de Desarrollo Rural, ya que considera la "interpenetracián dialágica"

(Kloppenberg, 1991 :269) que se observa en los distintos planos de la realidad y

entre los distintos agentes sociales que operan en el mismo campo, ya sean

estos actores locales o externos.

.ihordaje

proporciona

1I [.i'J111

"",11

l\

se basan en los conocimientos científicos generados en las unidades C,X /leri

mentales de los centros internacionales de investigación (Olivier de Sardau.

1988), y casi nunca tienen en cuenta ni las condiciones locales donde las IIUCvas tecnologías se aplicarán, ni tampoco los conocimientos disponibles por parle de los productores en relación al problema productivo que se pretende solucionar. En consecuencia, las propuestas tecnológicas típicas se relacionan gencralrnente con la incorporación de nuevas técnicas o insumos productivos,

diseñadas para operar satisfactoriamente en condiciones promedio de clima y

suelo (por ej., la utilización de nuevos cultivares con alto potencial productivo).

I~sto,obviamente, contrasta fuertemente con la gran heterogeneidad ambiental

observable entre las distintas unidades de producción de los pequeños produc(ores, La pregunta que pareciera orientar a gran parte de los proyectos de

I >Csanollo Rural es ¿qué tecnologías sería necesario incorporar a fin de modcrnizar los sistemas productivos campesinos e incrementar sus rendimientos

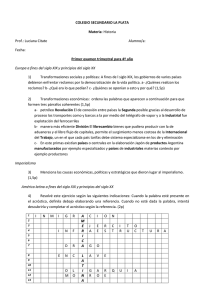

por unidad de superficie? La idea principal que orienta esta lógica de proyecros se esquematiza en la Figura 3.

I\lesli mar (ni subvalorar)

,;{

~'

:(.

Debido a que la tecnología no es una variable independiente sino el producto

de una compleja red de interacciones sociales, los procesos de generación y/o

tecnológica deberían ser estudiados desde perspectivas teóricomctodológicas como la aquí propuesta, que permitan contextual izar al problema

.lc la adopción en un marco explicativo más englobador (Cáceres y Woodhouse,

1(98). Desde la perspectiva del actor, la mejor posición desde la cual analizar el

Iiroccso de adopción tecnológica sería el estudio de aquellas "situaciones de

iut crfase donde distintas

visiones del mundo se tnterrelacionan e

intcrpenetran" (Long y Long, 1992:6). Estas situaciones son claramente obxcrvables en los proyectos de Desarrollo Rural a escala local, especialmente si

~;l'presta atención al campo en el que interactúan productores y extensionistas.

l':" estas situaciones de interfase es posible observar las diferentes lógicas que

orientan el accionar de los distintos actores involucrados. Este es un aspecto

lundurnental a considerar cuando se pretende estudiar el proceso de adopción

I(,(,/lo/ógica. Al respecto, Olivier de Sardan (1988) señala que la lógica de los

I \lnycctos de Desarrollo Rural por un lado y la de los productores por otro, SOIl

LIsdos principales lógicas en conflicto identificables en los procesos de Desa

11 nl/() Rural.

1 r.rnsferencia

1,;) lógica

-'L"'A-'-'-'Ae.-".IJ.,I'CI(IN

liqura

3. Lógica que orienta el enfoque dominante

en proyectos

de Desarrollo

1

'1

,1,

1

1

l'

1'1'

11":1,

Ilil:

Rural.

111

/'1

!I,

111".

Invierta hoyen

nueva tecnología

r----.

Esto aumentará

su producción

---.

1111'

Y podrá mejorar

su ingreso mañana

11/(: I

111111'

11

1

1 1, n.oracíón

propia.

/,

,,1',

'1If:1

1

1

1'

11

Este pensamiento lineal que.caracteriza la formulación e implementación de

)'.Iallparte de los proyectos de desarrollo, rara vez logra cristalizar su promesa

(Il' mayor ingreso para las familias rurales. Esto no sólo se debe a que el ingreso

1icrci hielo por los productores tiene una alta dependencia de factores extra pro(11IeIivos (por cj.: estructura de los mercados; políticas para el sector; escala

pruclucti vu},sino también porque los paquetes tecnológicos propuestos en geIll'la 11)( l se adaptan, en la práctica, a los intereses de los pequeños productores

v ;\ I:\,<.; condiciones socio-productivas en las que tiene lugar su proceso de pro-

de los proyectos de Desarrollo Rural

I~nla mayoría de los casos, la lógica de los proyectos de Des arro 1lo Rural

('sl;í regida por enfoques productivistas diseñados por técnicos especialisrn, ell

;\,';pl'cloSproductivos, que rara vez consideran el entorno socio-econ6Illico, I;¡

Iwll'rogcneidad social y la racionalidad específica de los pequeños prodllclorl's.

I ,;ISpropuestas tecnológicas formuladas en el marco de este tipo de pnlylTllls

11

1

11 1

1

11;:['

IIIIII~

"/1',

/1 ,1

1

11 11

1

11 1

1

111

1

di\( -ci()11.

1111 '

111"

1

11 (

116

.Jl, ,....t'~:'!",

'.,

1 i

.,

.

j~"

1/\/\1"11'11'111

y

\lIVIMI."¡

lu

1 )\'1

11111111111111/\

11

I 1\1!j11\'~

1\1

l.sil' 11 tiiSIH \l' st\IS;¡iI\COIpOI;ue II;¡1'1u icrt ipo tic tCClllllll¡!,I<IS,

siendo

\,;\1 t1l'lIlanllt'lltl'll'tin:lltl's ¡¡adoptar aquéllas que no se L~iustall

satisraclorialllentl' ;¡ :;11 lo),.icaplOducliva. Este es el caso de muchas de las tecnologías externas

111 0l"l\'stas pOllos cxtensionistas en el marco de proyectos de desarrollo.

('.( (lI"OCl'SO

por el cual los pequeños productores incorporan innovaciones

tl.,'llolúgicas, parece basarse en una lógica "pre-reflexiva" entendida como

: .\)',1 111 u:

(kll! le Y ( ( ')K'):)2) allal iza para el caso de campcsi IlOShOlld1\1 l'IIOSCOIIIO

éstos hall aprendido a dudar de los cxtensionistas: "vario .•.

· (,Olll/I('sil/(I,I' rclauu¡

cómo han perdido cosechas por causa de los malos consejos que los ag n)

n01110S los obligaron

a aceptar", Sin embargo sostiene que esta situación

constituye una paradoja en tanto "la falta de confianza en gente ajena no es

balanceada por una confianza total en el propio conocimiento de los cantpesinos". A pesar que el conocimiento tradicional puede ser mejor que la agricul tura moderna para el manejo de plagas (Altieri 1984), demasiado contacto

con extensionistas puede hacer que la gente pierda su confianza en el conocimiento tradicional (Farrington y Martin, 1988).

\ '1\1('

I

f

~!

~I

"s¡'/I/ido

~i

.~¡

!míctico"40

típi"

. .

" , más que en una elección

•

,';lllIellte raCIOnal . Este proceso de ajuste de las

nuevas tecnologías a las condiciones particulares en

las que . tiene. lugar su existencia, no siempre es .'exit(¡SO,111 se ajusta en todos los casos a sus COndlCIOncs estructurales de existencia. En consecuencia,

en. muchas

oportunidades las. innovaciones tecnoló.

La lógica de los productores

glcaS IOcorporadas no SOlUCIOnanel problema productivo en la magnitud esperada, o incluso pueden

producir

efectos nezativos

no previstos o no deseaO

o

os.

Desde la lógica de los pequeños productores la

principal pregunta que orienta su operación econó-

La lógica de los pequeños productores parece basarse en un desarrollo diferente sustentado principalmente por la experiencia cotidiana. Debido a que su

operación económica se desenvuelve en un marco de elevada incertidumbre

ambiental y socioeconómica, los pequeños productores han desarrollado una

lógica particular que apunta a priorizar aquellas estrategias de reproducción

social que han demostrado ser comparativamente más efectivas y seguras a lo

largo de la historia. Sin lugar a dudas, esta situación tiene mucho que ver con la

forma particular en la que estos productores internalizan la idea de riesgo

(Durand, 1994). Según Scott (1976) la lógica que orienta sus estrategias productivas se basa en un principio que prioriza la seguridad ("sqfety first

principie"), independientemente de los beneficios potenciales que obtendrían

si tomaran riesgos mayores. Sin embargo, ésto no significa que todos los pequeños productores toman bajos niveles de riesgo, Algunos, como consecuencia de una muy escasa dotación de recursos productivos, o de un muy desfavorable posicionamiento en el campo donde desarrollan sus actividades, se ven

obl igados a desarrollar estrategias producti vas (o comerci ales) que demandan

Ia toma de un mayor ni vel de riesgos. No obstante, se podría afirmar que los

pequeños productores toman la menor cantidad posible de riesgo, que le permiIl' su posición relativa en el campo donde desarrollan su actividad económica.

Esta aversión al riesgo no necesariamente implica que los pequeños produc!(ircs sean tecnológicamente conservadores. Debido al continuo cambio de las

l', indiciones contextuales en las que tiene lugar el proceso producti vo (internas

()externas a su unidad de producción), estos productores modifican permanenu-mente sus estrategias productivas, para lo cual deben incorporar regularmenIl' innovaciones tecnológicas. Su disposición a la innovación sin embargo, no

.

.'

nuca no se relaCIOnaestnctamente con la faz tecnológica (ni tampoco en forma exclusiva con la faz

productiva) y podría formularse de la siguiente ma'lib'

., d

.' d d (

nera: ¿cua es acom inacion e acttvi a es productivas y extra-productivas) que mejor garantizan

1

lo siguiente:

111'

" ... Para dar

CII~nta de la lógica real ~e la

pracuca propUSe L/nateona de

la práctica como produclO de

~

Iv

un sentido práctico, de un seno

~

tido del juego socialmente

constituido. Se trata para mí.

en un principio. de describir

~

las formas

más humildes de

la práctica" .. escapando tall'

10 del objetivis/1Io de la acción,

entendida CO/110de acción

~

mecánica carente de agente,

~

como del subjetivi~'IIIO,el cual

descnbe la aCC/01Icomo la

realización deliberada de una

intención conciellle. como

u.

b~·epropósito de una concienClQ que establece SIISpropIOS

fines y maxuniza su utilidad

mediante el cálculo racional".

,

~

~r

la reproducción social (simple o ampliada) del grupo

~

familiar?

Desde el punto de vista productivo, los pequeños productores no necesariamente seleccionan aquellas actividades que poseen un más alto ingreso potencial. Es el caso típico de la importancia que reviste la producción bovina en las

explolaciones de pequeños productores del Noroeste de Córdoba. A pesar que

los vacunos están menos adaptados que el ganado caprino a la región y aún

cuando en términos comparativos es una actividad menos rentable, los bovinos

ocupan un lugar destacado en la mayoría de sus sistemas productivos. Este

comportamiento, aparentemente irracional desde el punto de vista económico,

encuentra su explicación si se incluyen algunas variables con mayor contenido

social, ya que en este tipo de explotaciones los productores le dan un lugar

destacado a la producción ganadera por lo que ésta representa en términos

~

119

118

Al respecto, (Bourdieu Y

Wacquant, 1995: 83) señalan

40

~

1

\1:1 ,

h.

y

VI\lIMI

1', I

r¡

11\',

1,1\11111\:;

.

_

_

-..

_-------------

..

Il'j;lIes. SL:run productor ganadero tiene mayor status social que ser un prodll{'lor caprino, ya que les permite acercarse al perfil productivo de los produclores medianos o grandes de la región y en consecuencia sentirse partícipes del

cxito y reconocimiento social que estos estratos productivos poseen.

En el ámbito estrictamente tecnológico se observan procesos similares. La

innovación tecnológica no está ligada exclusivamente al posible rédito económico que estas tecnologías pudieran ofrecer. La conducta de los pequeños

productores también está condicionada por la capitalización simbólica (Bourdieu

y Wacquant, 1995) que puedan alcanzar como consecuencia de la incorporación de las innovaciones. La adopción de tecnologías tales como tractores,

agroquímicos o semillas híbridas ilustran este tipo de situaciones. Independientemente de la adecuación que estas tecnologías puedan tener a las condiciones

socio-producti vas de los pequeños productores de la región, su adopción les

posibi lita compartir, aunque más no sea efímeramente, la idea de "progreso",

"modernidad" y "camino al éxito" que han intemalizado a lo largo de su historia

en el espacio social donde desarrollan su actividad.

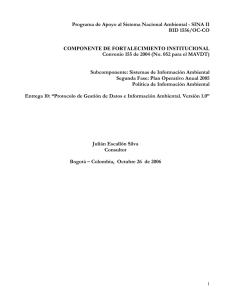

LA ADOPCIóN

S(

'~~

Figura 4. Lógica que orienta la conducta de los pequeños productores en relación a las flIIOVi

tecnologías (NTs) propuestas por los agentes externos.

Lógica práctica basada

en su trayectoria

histórica en el campo.

111.1\

I! I

H

Invierte en NTs legitimadas socialmente que

le permitan mantener o mejorarsu posición en

el campo en el que desarrolla su actividad.

t

I

Elaboración propia.

Esto no significa que se sostenga aquí que este tipo de tecnologías sean

adecuadas a sus condiciones socio-productivas ya que ésto dependerá de los

contextos particulares en los que cada tecnología deberá insertarse. Por el

contrario, en la mayoría de los casos las tecnologías referidas son inapropiadas

para su realidad productiva ya que fueron concebidas y desarrolladas para ser

utilizadas en otro contexto de aplicación. Lo que aquí se sugiere, en cambio, es

que los pequeños productores no se comportan exclusivamente como adoptantes

de aquellas tecnologías que le ofrecen la posibilidad potencial de mejorar sus

volúmenes productivos y su ingreso económico, sino que a veces lo que moviliza su conducta, es la posibilidad de incorporar tecnologías que le permitan

mantener o mejorar su posición en el campo en el cual desarrollan su actividad

socioproducti va. Para lograr este objetivo, los productores ponen en práctica

una serie de conductas relacionadas con la incorporación de aquellas innovaciones que, desde su perspecti va, le permiten alcanzar un mejor posicionamiento relativo en el campo en el cual operan a través de una mayor capitalización

en el plano económico, social o simbólico (Figura 4). Este comportamiento,

construido cotidianamente, es permanentemente reconstruido en función del

éxito o fracaso alcanzado en su lucha por lograr un mejor posicionamiento en el

campo, lo que a su vez retroalimenta el marco lógico que orienta sus estrato-

gias,

120

'11 CNllll'U

Jl

En síntesis, cuando se analiza el proceso de adopción tecnológica desde I;¡

perspectiva orientada al actor, se identifican situaciones de interfase que ponen

en evidencia el conflicto existente entre las lógicas de los proyectos de 1)esa

rrollo Rural y la de los productores a los que éstos van dirigidos. Mientras el

mensaje de los agentes externos se caracteriza por la formulación de arillll;1

ciones categóricas del tipo "si adopta la NT aumentará su produccion \'

consecuentemente su ingreso", la evaluación de la situación por parte de los

pequeños productores está motivada por la expectativa de que estas IcCII(II( I

gías le ayuden a mantener o mejorar su posición en el campo en el que des; 11'1

(I

lIan su actividad socio-económica (en donde el ingreso es sólo un compoucun).

Esta confrontación de lógicas diferentes pone en evidencia además, I(I (jll('

cada uno de estos actores pone en juego en el proceso. Mientras que I(I~;

cxtensionistas ponen enjuego cuestiones tales como el éxito del proyecto, la

posibilidad de conseguir futuros financiamientos, o su prestigio profesional. I(1,';

productores se juegan la posibilidad misma de alcanzar (o no) la reproducción

social de su grupo familiar.

Un segundo plano de divergencia entre estas dos lógicas se relaciona ("(1111;1

naturalidad con la que a menudo los agentes externos manejan la idea ck- "pnscntc" y "futuro" (Figura 3). La escasez de recursos económicos dixpon ihk :.;

por parte de los pequeños productores para invertir en nuevas tecnologías, dill

culta el proceso de adopción de gran parte de las tecnologías externas Orn,\'j

d:ls por los proyectos. Por grande que sea la promesa de altos rcudimicuu»: ()

iIlgll':;O,los product ores a menudo se encuentran demasiado prcocu pados Il(I1

;11\"<111/.:11'

su rcproduccióu cu el tiempo presente, como para pCllsar en IlilllII('11

("os I\('IICficios q IIl' ~;('I'n 'S( '111

ar;í11en el futuro. I~st()si 11conxider.u ;11 jI1lo ;1( h'

1:' 1

I ,ti

1\1)()I'(,II'I[,j

III

II1

I1I

H,111\

y. .. VIVIMOS DE LAS CABRAS

ría global que explique la estructura y el funcionamiento de esa comunidad. Si

no se dispone de este marco explicativo global se desconocería el comporta '

miento de una serie de factores tales como tipos de acceso a los recursos

naturales; estructura familiar; patrón de migraciones; principales estrategias de

reproducción social; composición política de la comunidad; nivel de organización de los productores; etc., los cuales tienen una importancia central para

comprender los procesos de adopción tecnológica.

cuada (O no) que sea la propuesta tecnológica a las condiciones reales de producción de los pequeños productores. Los técnicos, en cambio, son más proclives

a planificar procesos de cambio de las unidades productivas que abarcan períodos de más de un año. Desde su lógica, no sólo planifican el manejo ideal que

deberían tener las explotaciones, sino que con frecuencia planifican también la

forma en que los pequeños productores deberían reinvertir sus (supuestos)

mayores beneficios económicos a fin de que se inserten en un proceso de

progresiva capitalización.

Finalmente, un tercer plano que manifiesta el conflicto entre la lógica de los

proyectos y la de los pequeños productores, se relaciona con las metodologías

de trabajo seleccionadas por los agentes externos y la naturaleza de la propuesta técnica. Usualmente, los extensionistas observan su trabajo de asistencia

técnica como si estuvieran desarrollando sus acciones en un tenitorio virgen e

inexplorado por otros actores sociales. El hecho de ignorar (o valorar

inadecuadamente) que los productores reciben casi permanentemente un flujo

variable de información técnica a través de los medios masi vos de comunicación, o de distintas organizaciones o instituciones, es una de las causas que

explican por qué los técnicos no comprenden algunos comportamientos de los

productores en relación a la innovación tecnológica. Debido a que la información técnica que llega a los productores es en muchos casos contradictoria,

éstos se sienten confundidos por la falta de coherencia del mensaje técnico

recibido y en consecuencia imposibilitados de tomar decisiones que impliquen

la adopción de tecnologías externas. Estas situaciones, que ocurren con frecuencia en todas las comunidades de pequeños productores, no pueden ser

ignoradas por los técnicos del desarrollo.

Bibliografla

Altieri, M. A. 1984. Desarrollo de estrategias para el manejo de plagas por campesinos

basándose en el conocimiento tradicional. CIRPON Revista de Investigaciones, 2

(3-4), 151-164.

Bentley, J. W. 1989. Pérdida de confianza en el conocimiento tradicional como resultado

de extensión agrícola entre campesinos del sector reformado de Honduras. CEIBA,

30(1),47-64.

J. y B. Larraín.

Herdegué.

Higss. S. 1980. Informal R & D. Ceres 13(4),23-26.

Binswanger, H. P. YD. A. Sillers. 1983. Risk aversion and credit constraints in farmers'

decision-making: a reinterpretation. l ournal of Development Studies 20( 1),5-21.

Hourdieu, P. y L. Wacquant. 1995. Respuestas. Grijalbo. Buenos Aires.

('áceres, D. 1995. Pequeños productores e innovación tecnológica: un abordaje

metodológico. Agrosur, 23(2), 127-139.

(';íceres, D. M. 1993. Peasant Strategies and Models of Technological Change: A Case

Study from Central Argentina. MPhil Thesis, Manchester University. Manchester.

( 'áccres, D. y P. Woodhouse. 1998. Technological Change among Peasants in Central

Argentina. Development in Practice, 8(l), 21-29.

( 'ardoso, F. H. Y E. Faletto. 1979. Dependency and Developnient in Latin America. New

York. University ofCalifornia Press.

( 'uxícr, R. L. 1995. Examining the dimensions of technology. lnternational JOIlf"J/a!

o/

Comentarios finales

El proceso de adopción tecnológica es complejo debido a que no sólo están

en juego factores técnico-productivos, sino también una intrincada red de relaciones sociales donde los agentes involucrados confrontan lógicas distintas,

desarrollan actividades muy diferentes y pugnan por lograr un mejor posicionamiento en el campo donde desarrollan su actividad socio-económica. Por lo

tanto, la adopción de nuevas tecnologías no puede ser estudiada sin contcx

tualizarla en procesos socioeconómicos e históricos más integradores.

En otras palabras, para comprender cómo se producen los procesos de adop

ción tecnológica en una comunidad rural particular, es necesario tener una leo

I??

1988, Cómo trabajan los campesinos. CELATER. Bogotá.

Tccluiologv and Design Education, 5,219-244,

( 'luunbcrs, R. 1991. Rural Developmellt: Putting the Last First . Longman. Esscx-Ncw

York,

( 'h.unbcrs, R. y B. P. Ghildyal. 1985. Agricultural research for resource-poor Iarmcrs:

(armcr-I"irst-and-Iasl modcl. Agricultura! Adm.inistratiol/, 20,1-30.

IlIl'

( 'h.uuhcr«, 1<, y.l . .Iil'.j',iIlS, I<¡X(),IIgriodlllral

Rescarchjor Resourcc-poor FIII"/I" '1",\': 11

f'll/sil//Ollio/ls

1'ara. livn). I )¡~('\I~,si(in l'apcr 220. luxtitutc 01"Developllll'll1 SllIdil':L

111 "',111011.

...Jl

1:':\

~~'

- -"'- -"'----.....

~

A

y

lA

VIVIMOS DE LAS CABRAS

A. 1991. Fanner First - Farmer lnnovation and

1 '1i:1I11

bcrs, R.; A. Pacey y L. Thrupp.

ilgricultura! Research. lntermediate

Technology

Publications.

Long, N. yA. Long. 1992. Battlefields

Practice

London.

ofKnowledge:

1Id 1,,11.1.Y P. Scandizzo. 1978. Risk attitudes of subsistence farmers in Northeast Brazil:

a sampling approach. American Journal of Agricultura! Economics, 60,425-435.

MacKenzie,

11,.uiínguez, C. y C. H. Albaladejo.

1995. Las estrategias de adaptación de los pequeños

:Igricultores dentro de los sistemas de investigación

y desarrollo altamente restric1i vos. En: Berdegue, J. y E. Ramírez. (Comp.). Investigación con Enfoque de Sistenut» en la Agricultura y el Desarrollo Rural. 245-259. RIMISP. Santiago de Chile.

Olivier de Sardan, J. P. 1988. Peasant logics and development

11,»Iman, A. 1993. Tecnología e innovaciones

lit/lid Económica, 116,120-127.

tecnológicas.

11111

a 11<.1,

G 1994. El Cambio Técnico y las Estrategias

Algunas

Campesinas.

acotaciones.

Pfaffenberger,

Rea-

. 1988. Farmer Panicipation in Agricultura! Research: a

Rcvicw of Concepts and Practices. Agricultural Administration

Unir, Occasional

1':lpn 9. Overseas Development

Institute. Nottingham.

1991. Ioining Farmers' Experiments

1·.'I/l('lic/lccsin Participatory Technology Developnieut. Intermediate Technology

1'uhlic.uion». London.

1Lllt'I ktlll .l.; J. Van der Kamp yA. Water-Bayers.

\ .•:/,

1

1988.

Fetishised

of technology.

objectsand

humanised

nature:

towards

an

Man (N. S.), 23(2),236-252.

Australia.

Promotion

Council

of

1:

1

Melbourne.

Reddy, A. K. 1979. National and regional technological

groups and institutions. En A.S.

Bhalla (Ed.) Towards Global Action for Appropriate Technoíogy, International

1:

I

1'1

1

,1 1

V. W. 1996. What

happened

to technology

adoption-diffusion

research.

SociologiaRuralis, 36(1),51-73.

Scott, J. 1976. The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion i'¡

Southeast Asia. Yale University Press. New Haven.

Schejtman, A. 1980. The peasant economy: internallogic,

articulation and persistence.

CEPALReview 11, 115-134.

Sthapit. B. R.; A. Joshi y J. R. Witcombe. 1996. Farmer participatory crop improvement.

lII. Participatory

plant breeding,

a case study for rice in Nepal. Experimental

'11'1

1

•

¡,

I

1"1

1

1 11

1,1

I,

111

IJ'¡

I~

',

11

~

'11,

1 '"

1

1

1

',.!

1

1

Agriculture, 32,479-496.

in rural areas. World Developnient,

Trigo, E.; M. Piñeiro y J. Sábato. 1983. La cuestión tecnológica y la organización

de la

investigación

agropecuaria

en América Latina. Desarrollo Económico 23(89),99-

1990. Nuevas Estrategias en la Transferencia de Tecnolopara el Istmo Agropecuario. Serie de Documentos N° 20. IleA.

Y 1). Vatanian.

'/""'//I/rill

i

projects logics. Soci%gill

1111

1",111.:\ \' J I{. Witcombe.1996.Farmerparticipatorycropimprovement.

Il.Participatory

I ill )('l;d :,dn'tion,

a case study in India. Experimental Agriculture, 32,461-477.

':/, /

Open U ni Vl'lSil y

Piñeiro, M. y E. Trigo. 1982. Cambio técnico y modernización

en el sector agropecuario

de América Latina: un intento de interpretación. Desarrollo Económico, 21 (84),435-

Ruttan,

11.1)','11,l; E. 1970. How economic growth begins: the theory of social change. En G

N('ss (1':<.1.)The Sociology of Econoniic Development: a Reader, pp 163-176. Harper

\' 1\;l\v. New York.

l.

1985. The Social Shaping ofTechnology.

Rhoades, R. E. Y R. H. Booth. 1982. Farmer-back-to-farmer:

a model for generating

acceptable agricultural technology. Agriculiural Administration ti, 127-137.

11:IIIL,¡\. G. 1967. Capitalism and Underdevelopmetu in Latin America. Monthly Review

1'1,·ss. New York-London.

L ,11111'

'"11/.1

01 Thl'(llY allll

Labour Office. Geneva.

American

1·".,11'1,(,. M. 1967. Peasant society and the image of limited good. En J. Porter; M. Díaz

y ( l l-oster (Eds.) Peasant Society - a Reader. Brown y Co. Boston.

oftechnologies

,l

I¡"U,\'

New York.

468.

PPCA. 1980. People and Technology in the '80s. Productivity

1';111illgton, J. yA. Martin

11,11,'1,1. /\ (l. 1981. The generation

1)

'1 \').

B.

anthropology

En: Linck, T. (Comp.)

development.

1111\'

Ruralis. 28(2/3), 216-226.

México DE

1"-1;'IISlIn, A. 1994. Gendered science: a critique of agricultural

Anthropologist, 96,540-552.

1I'I.h'll-I

Press. Philadelphia.

Agrieulturas y Campesinados de América Latina. Mutaciones y Recomposiciones,

pp. 46-57. Fondo de Cultura Económica.

1\

the Interlocking

in Social Researcli and Development. Routledge.

D. y J. Wajcman.

Al

119.

Witcombe, J. R.; A. Joshi; K. D. Joshi y B. R. Sthapit. 1996. Farmer participatory

crop

improvement.

1. Varietal selection and breeding

methods and their impact on

hiodiversity.

Experimental Agriculture, 32,445-460.

'/.liller, P. 1990. Seguimiento

1,1"1'1"'111"'1;',.1. 1<)91. Social theory and the de/construction

of agricultural

sciencc:

1",.11 k11ti IV Inlgc for an alternative agriculture. Rural Sociology, 56(4), 519 ..541\.

y evaluación:

¿una maldición

11"

,.

~i

~.

~

1

11

merecida?

RURALTER 6, 105-

1

1

1

1,

LlJ

1

11

1 "1111'1,11 11)(,·1.Tltc Passing of Traditional Society. Moderniring the Middlc El/sI. Tlu:

h(·,·I'II'S~. Ncw York.

1 ""J'. N 1'>77.11/1

J ,,".1"11.

huroduction to the Sociologv

or Rural

Devclo/J!IIOII. Tavistock

~

1~

.

11;

1I1

, .)

1 ')1

1 ?I\

1,

1"

- ._..~~.__ ...•~,-----_.",--"";,;,~.,.~-~~.~-,---,,,

•

..._-""•••••.

~j

•••

•

-ff

f li.

Y ... VIVIMOS OE LAS CABRAS

f.

'I'hornas, J. K.; Ladewig, H. y W. A. Mclntosh. 1990. The adoption of integrated pest

management practices among Texas cotton growers, Rural Sociology, 55(3), 395410.

'~.'

'4[

i

~. i

(

Capítulo VII

Wadsworth.J. 1995. Adoption of innovations by Costa Rican livestock producers under

different levels of extension intensity: predicted versus observed behaviour,

Agricultura! Systems, 49, 69-100.

Warren, K. M. 1997. Estudios de adopcián y adaptaciáu de tecnologias por parte de

los agricultores el/ Ichio y Sara. Centro de Investigación Tropical. Santa Cruz.

Daniel Cáceres

Philip Woodhouse

Factores contextuales que limitan y

condicionan los procesos de

innovación tecnológica'

La vegetación original ("bosque serrano" con predominancia de algarrobos,

y quebrachos blancos), fue talada entre 1880 y 1940 Y usada como madera.

leña o carbón en distintos centros urbanos. Hacia mediados del siglo XX, casi I:t

totalidad de la vegetación original había sido talada y los campesinos conccn

traron sus actividades productivas en la ganadería vacuna y caprina y, en Illt'

110rmedida, en la agricultura de subsistencia (principalmente maíz y zapallo).

Aproximadamente sesenta familias viven en la actualidad en Copacabana.

A Igunos estudios realizados en la región (Cáceres et al. 1995), han idenri ficack 1

dos subtipos campesinos: ganaderos y artesanos. Los productores ganaderos

poseen una mayor disponibilidad de tierra y otros activos producti vos y, gClll.'

ralmente, poseen un pequeño rodeo de cabras y unas pocas vacas. Sus act ivi

dudes agropecuarias incluyen una mayor diversificación productiva, las cuales

están en gran medida destinadas al autoconsumo. Las familias que pertenecen

:11 suhtipo de campesinos artesanos, poseen una escasa superficie de tierra y

muy pocos activos productivos. Esta nueva actividad, muy distinta a todas aqlll'

, 1':•.1(' C;lpillllo

lúe publicado

originalmente como "Cáceres, D. y P. Woodhouxc.

la innovación

tccnolónk-u:

I ·""lIlli.!".! ( '''IIII'I'.l'il/lI. ')(2.\).2 ..7."

I;I<'I()I(,~;

'111<' limir.m

176

ttn

1/1

A""""

.

,,-

.

"'.

.

1111estudio de caso.

1()I)I>. A 11'1111""

f){'.\'{/rro"/lI\xn~/il/r.\I,"

l'

•••.

1IiIoo....-

y. .. VIVIMOS

DE

LAS

(,()I'JII

CABRAS

décadas los campesinos han observado una disminución sostenidas CIII(lS11'11

dimientos (3 0-6(VVcJ) , causadas por el ataque de loras (Miopsita 1//(11/(/( -111/\

monachus). Si bien el ataque al cultivo comienza a producirse a fillales dI'

febrero, el daño más importante se produce desde fines de marzo, época C:;(;I

en la que disminuye sensiblemente la oferta de frutos silvestre en el montv.

La única práctica desarrollada por los campesinos a fin de disminuir la inci

dencia de esta plaga, consiste en recorrer la chacra (a pie o a caballo) dcsck: 1'1

amanecer hasta el anochecer a fin de espantar los pájaros y evitar qlll' SI'

alimenten del cultivo. Esta práctica tecnológica tradicional adolece de dos 1m)

blemas principales: demanda una gran cantidad de tiempo y esfuerzo por P;1I1l'

de los productores; y su efectividad es muy baja ya que a medida que se acen ';1

el invierno y el alimento escasea en el monte, las loras se animan a bajar a Lis

chacras aún cuando los campesinos están en ellas.

Durante las reuniones organizadas en la comunidad, el problema del 111;1

í/

fue identificado como el más importante y sentido por parte de los campcsi IIIl~;

de Copacabana. En consecuencia, la comunidad con el apoyo del equipo tccu i

co, tomó la decisión de emprender acciones a fin de disminuir el nivel de dauo

en sus cultivos. Después de discutir diversas alternativas acerca de la mciock l

logía más apropiada para controlar a las loras, la comunidad decidió rcscat.u

una práctica que había sido exitosa en la década del '40 cuando estas avcx

lucran declaradas plaga nacional. En aquella oportunidad, alcanzó notable ex i1«)

una campaña organizada por el gobierno que fomentaba la caza directa de la~.

1oras por parte de los productores. A cambio, el gobierno se compromct ía ;1

1lagar a los campesinos una pequeña suma de dinero por cada lora cazada.

Debido a que en la actualidad no existe este tipo de apoyo estatal p:lla

«ombutir Ia plaga, los productores decidieron organizarse para constituir 1111

londo propio que les permitiera pagar por las loras cazadas. Para reunir vi

londo, la comunidad se organizó en tres subcomisiones regionales las que des; 1

In illaron distintas actividades a fin de juntar el dinero necesario para pag:lIl)( H

LISloras cazadas. La Facultad de Agronomía decidió apoyar esta inicial ivn y

IIIOPUSO

sumar al pago en efectivo un incentivo adicional: cada productor lilW

lO:I/,;\raun número determinado de loras recibiría una cantidad proporcional d('

:.('1uilla« de maíz de una nueva variedad especialmente desarrollada p:lla Il') ',1« 1

I\('~;ccológicamente marginales.

1':11aquel momento, el equipo técnico evaluó que la estrategia dis('II:ld;1("11

(0111111110

con los productores era altamente apropiado ya que PIl'S('II(;I!l;11;1."

',I."III\'IIIl'Svl'IlI;ljas:

llas tradicionalmente realizadas por los campesinos de la región, consiste en la

producción de distintos tipos de cestos a partir de las fibras que obtienen de las

hojas de una palmera autóctona (Thritrinax campestris}.

El problema

Desde 1988 un grupo de profesionales del Departamento de Desarrollo Rural

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNe), ha estado realizando trabajos

de investigación y extensión rural en distintas comunidades del Departamento

lschilín. El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región a partir de la promoción de actividades tendientes al fortalecimiento de su capacidad productiva, como así también el mejoramiento de su

capacidad de negociación con los distintos agentes económicos que operan en

su entorno producti vo.

El presente capítulo describe cómo los productores de Copacabana identificaron dos diferentes problemas productivos y analiza la forma en que estos

campesinos se comportaron ante la posibilidad de incorporar algunas innovaciones tecnológicas en sus unidades productivas.

Problema 1: pérdidas en la cosecha de maíz

A lo largo de sucesivas reuniones entre los miembros de la comunidad y el

equipo técnico, se elaboró en conjunto una caracterización diagnóstica de la

comunidad de Copacabana, Este diagnóstico participativo incluía la enumera

ción cuidadosa de las principales limitantes socioproductivas observables en

sus unidades de producción. Luego de un prolongado análisis y discusión se

priorizaron dos problemas principales. El primero, se refería a las pérdidas que

ciertas aves causaban en el cultivo de maíz en los momentos previos a la COSl.'

chao El segundo problema priorizado fue la elevada tasa de mortalidad de el

bras y cabritos durante el invierno.

Si bien Copacabana no es una zona donde la agricultura tenga una iIllpOI

tan te gravitación económica, el maíz es el principal cultivo producido por Ill:o;

campesinos. El maíz no sólo les provee alimento para sus familias, sino tambicu

granos para suplementar a las aves de corral y otros animales. Además. \,1

rastrojo es un recurso forrajero importante durante el invierno cuando, dcbido »

la ausencia de precipitaciones, no hay forrajes naturales disponibles par;1 \,1

ganado. El cultivo se siembra hacia finales de diciembre y se cosecha cn juui«

después que han ocurrido las primeras heladas. A lo largo de las ['lil illl;Le;dI ):;

......1...

17A

~

-~~-~..... ~_._.

111/\11

I !!)

--~~--~--'"~-"~'-'.~

'.

.~~-~'-"------'-

~'.-'--'---'----'~~"'----_

..,

:~.

o'

y. .. VIVIMOS DE LAS CABRAS

•

I N.II

:~.:.'

Se basaba en conocimiento

¡I:

local ya que tomaba como punto de partida

el rescate de una experiencia

Entre las ventajas

comunitaria.

•

Promovía

la organización

•

Permitiría

a algunas familias campesinas

disponibles

obtener algo de dinero en efec-

tivo.

e

•

Perrnitiría

•

Permitiría probar una nueva variedad de maíz especialmente

para zonas con esas características

socio-producti vas.

de mano de obra marginal

diseñada

el estudio de la dinámica poblacional

que la estrategia

elaborada

•

sólo tenía posibilidades

•

de éxito si se

El prototipo

solar

objetivo

una estrategia

alternativa

fuera el de tratar de escapar del ataque

de la plaga.

la po-

a la propuesta

disponibi lidad de materiales

la propuesta

original,

original,

adaptando

el exceso de humedad

se tomó la decisión

tipo en el campo de uno de los productores

él

exitoso ya que el maíz fue

por los productores

de Copacabana,

y el problema

del

aún sin solución.

tI ¡Sveterinarios

identificado

al alto impacto

estaciones

y priorizado

por los campesinos

observada

convencionales.

la

que algunas parasitosis

en

en

1

¡',llit'IIICS:

I.os campesinos

\iL'

Aunque esta tecnología

exitosamente

de Copacabana

.'.

.

~

es relati vamente sirn-

por productores

I

medianos

y

acerca de su éxito con pequeños

que se observaron fueron los si-

no tenían experiencia

cuprinos.

111

,'~

~

tuuipnrasitario»

de forraje es

el equipo técnico sugirió el uso de produc-

!oralldes, los técnicos tenían ciertas dudas

productores. Los principales inconvenientes

I

tienen sobre las

del año en las que la disponibilidad

I ¡k de usar y ha estado utilizándose

.~

.•...

problema

con el equipo técnico fue la alta tasa de mortalidad

(,;dlfilS en aquellas

Desde la pcrspccti V;Id('1

,~ .._ ~ __~__

fue adoptado

(khía principalmente

lElO

""~._~

de maíz, ya que

hojas de palma, etc.

y secado satisfactoriamente

a pesar de haber sido cosechado aproxidos meses antes de la fecha tradicional. Sin embargo, el secadero

SIISreuniones

equipo técnico, la nueva estrategia presentaba una serie de caractcrixt icas (11 H'

seguramente

la transformarían

en una solución exitosa al problema p(;¡lIlcado

••••••d'

a la producción

probó ser técnicamente

1IIIIy baja. Pura atacar este problema

rcformul arot

de construir y poner a prueba el prou

presentes.

110

se limitaba

al secado de frutas, vegetales,

el rodeo caprino, en especial la muerte de cabritos durante el invierno. Esto se

existen

su diseño y construcción

locales. Una vez que los campesinos

sub-sistemas.

construido

Otro importante

te en el grano debido a la cosecha temprana. Los miembros de la comunidad

discutieron

la idea a lo largo de varias reuniones e introdujeron

importantes

modificaciones

particular.

Problema 2: muerte de cabras

Para ello los

por el Sol ascendía por entre las espigas de maíl',

en una troj a de adobe, extrayendo

tantas veces como lo

cuyo principal

tiempo de exposición del cultivo a la plaga durante el período crítico. Con el fin

de poner a prueba la idea se propuso construir un secadero experimental

en el

almacenadas

1 izado

de cada productor

ataque de las loras a los cultivos de maíz permanece

técnicos propusieron construir un secadero solar de granos que permitiera adclantar la cosecha del maíz en por lo menos 45 días y, de esta forma, disminuir el

cual un flujo de aire calentado

las sigllil'111\',>;:

.16

escala y replicarlo

la escala productiva

Su uso no necesariamente

acciones emprendidas

Como era evidente

y buscar una nueva alternativa.

que no existían posibilidades reales de disminuir

en pequeña

podría extenderse

almacenado

madamente

elaborar

.

El uso de esta tecnología no competía con ninguna de las otras actividades de la unidad de producción, ni tenía efecto negativo sobre ninguno de

mente reemplazadas por otras que migraban desde áreas vecinas. Cuando campesinos y técnicos se dieron cuenta de esta situación decidieron suspender las

de loras, se decidió

111/\11

cuyo costo era menor a $1.

Se puede construir

los restantes

de estas aves,

implementaba

a una gran escala. Como ésto no sucedió ya que ésta era una

experiencia micro regional, las aves cazadas en Copacabana

eran inmediata-

blación

•

El único insumo C"lCI'II(l1l11

fue un pcdnz.o d •.'

polietileno de más o mCIHlS

llll

metro cuadrado de superficie.

bajo" y su construcción

Su costo era muy

demandara

el nivel de daño causado por la plaga. A pesar que se trató de adaptar la experiencia exitosa de la comunidad a las nuevas condiciones, se cometió un error

se comprendió

I1IIII

en la comunidad.

c10 productivo.

•

Al profundizar

se señalaron

demanda sólo la quinta parte del tiempo requerido para espantar las aves en un sólo ci-

(por ej. niños).

Sin embargo, la estrategia fracasó. Aunque muchas loras fueron cazadas, el

dinero pagado y las semillas entregadas, no se observó ninguna disminución en

fundamental.

del secadero

f

•• Puede ser construido utilizando materiales locales y no genera IkllL'11

denciade insumos externos, ni demanda habilidades o conocimientos

110

campesina.

la participación

más importantes

IIU~,

previa en el uso

L

'1

VIVIM.

1',

111

11\';

(-/\11111\:;

FACTORES CON 1I XI "Al I "

Los campesinos

necesitarían

productos antiparasitatios.

dinero para comprar

en el mercado

los

Aunque esta tecnología no es muy compleja, su correcto uso requiere

seguir procedimientos

totalmente nuevos para el los y atender a una serie

de cálculos y dosificaciones

especificas.

•

La utilización de antiparasitalÍos

comerciales

terna por nuevos insumos producti vos.

genermia

dependencia

en 1989 (Cáceres et al., 1989) y, entre 1989 y 1993, la

siendo cultivada

~:.

:"f;;

ción de campesinos

para este calculo

que cultivan

no se hubieran

aquellos

Existencia

de actividades

agrícolas

grar su reproducción

Efectuar un análisis de la respuesta campesina ante el secadero solar y los

productos antiparasitwios

ofrece un buen marco empírico para discutir qué son

lente alternativa

alcanzar

alternativas.

•

demanda

•

se puede producir

tiempo, compartieron

de artesanías

de las actividades

agrícolas

a muy distintas

•

es independiente

bas propuestas demostraron su suficiencia técnica y su capacidad para solucionar eficientemente

un problema productivo especifico. Paradójicamente,

en

•

el producto

•

puede incorporar

de las condiciones

c1imáticas;

mano de obra marginal

al proceso productivo

(11(.1

ej. niños y ancianos).

Desventajas económicas.

nación de la producción

cambio,

aquella propuesta

rinarios

comerciales)

por los productores.

es una cxcc

ya quc:

final no es perecedero;

Copacabana.

La tecnología considerada

más apropiada a sus condiciones

socioproductivas

(el secadero solar) no fue adoptada por los campesinos.

En

fue adoptada

para h)

escalas productivas;

permite un rápido retorno del trabajo invertido;

(productos

vete-

punto se propone

Esta disonancia

entre

para cultivar

como poco apropiada

IlUl'V()';

muy poco capital;

•

considerada

de I:J~;

emergido

el ingreso mínimo necesario

piloto. Am-

ambos casos el equipo técnico se equivocó al pronosticar qué propuesta técnica iba a contar con mayor tasa de aceptación por parte de los campesinos

de

El abandono

si no hubieran

social. La producción

de reemplazo

las tecnologías apropiadas. Ambas experiencias

involucraron

a los mismos

agentes sociales (campesinos y técnicos), ocurrieron en el mismo período de

de trabajo, e incluso la misma uni-

productivas

no sería posible

rubros que les permitiera

para realizar las dos experiencias

de

algunos de los miembros de la familia, ha disminuido sensiblemente

b

disponibilidad de mano de obra disponible en la unidad de produccioi 1.

Qué es apropiado?

fue seleccionada

qlll'

les explican el proceso de "desagriculturizacion"

en Copacabana:

- Escasez de mano de obra. La migración ternporaria o permanente

ex-

actividades

dad productiva

campesinos

sembraban sólo una pequeña parcela dedicada exclusivamente

al consu 1110d('

la familia, la tendencia declinante sería aún más evidente. Tres causas pri nci 1);1

Al igual que en el caso del secadero solar, la experiencia piloto fue positi va,

pero, a diferencia del secadero, los productos veterinarios

tuvieron una alta

demanda y fueron adoptados (comprados y usados) por los campesinos.

la misma metodología

tenido en cuenta

PI"OI1()I

de 66(i(J a 3<)I.;!,. Si

maíz cayó drásticamente

realizar

Este punto es clave para comprender

1:1del" 1i

de maíz en Copacabana.

Para explicar l'~;I\'

una comparación

maíz y el demandado

para elaborar

rcqucri: It I

las artcsanias.

1111;/

la conducta de los campesinos y las expectativas

del equipo técnico, requiere

un análisis más estructural del proceso productivo del maíz a la luz del funcio-

familia campesina

namiento global de sus sistemas productivos

y en el marco de la dinámica

socioeconómica

observada en la región durante las últimas décadas.

autoabastecer

sus demandas de carne de ave y huevos durante todo ('1

año. De acuerdo a los rendimientos

obtenidos en la zona, se 1ll~l"L'sil:llla

Si los sistemas productivos de Copacabana son analizados desde una pCI"S

pectiva histórica, se observa que en la región se está produciendo

un proceso

una chacra de 0.75 has para obtener

la cantidad

al imcntar a estas aves. Para cultivar

esta superficie

de "desagriculturización"

nalmente

agrícolas

progresiva

(Cáceres,

están siendo sustituidas

si na destina

1993). Las tareas tradicio

por la elaboración

espantar

de ar(csallí;ls y b

proletarización

parcial de la fuerza de trabajo. La producción

de lllaíl', no t',';

ajena a esta tendencia global. Sólo e138% de las chacras disponi hlcs eS!;I";1I1

182

(730 kg./año)

1

tipo requiere

entre el trabajo

para alimentar

250 horas anuales,

aproximadamente

2 Kg. de Il1aÍI',pt)r

a las 35 gallinas

que ncccsitarra

sin considerar

de grano requerida

111; \

P:I/;I

pal;1

1I11:1

Iami Iin can q )('

el tiempo tlIIC iL' lk- v:111;\

las loras (otras 250 horas, aproximadamcmc).

Silll'III!l:II}',\). :;1

1:1IIliSIII:I !":I/llitia dcstinaru las 500 horas a producir arlesallías. pOlI! 1;\

t'I;I!lor:1I 1(.0 C:JII:IS(OSlos que podrían scr comcrciulizados a.'j; \(.s (\~.) \()

11\:\

Ii..

1"-,11'111