Ilustración y teoría.

Anuncio

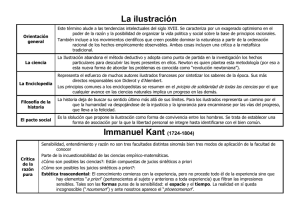

La Ilustración [Kant]

La Ilustración es un período histórico centrado sobre todo en el siglo XVIII y extendido por

Alemania, Francia e Inglaterra. Se denomina Ilustración o ‘siglo de las luces’ a un período caracterizado

por ciertas tendencias intelectuales, políticas y sociales:

1. La Ilustración es optimista con respecto al poder de la razón.

2. Optimista ante la posibilidad de organizar la sociedad por medio de principios racionales.

3. Una tarea fundamental es el estudio y conocimiento de la naturaleza y por supuesto, su

dominio. De hecho, esta sería la principal labor del hombre.

4. No niega la Historia como un hecho pero es crítica con su interpretación y estima que el

pasado no es un peldaño necesario en el progreso del hombre. La Historia no sería más

que el desarrollo de los errores cometidos por el hombre por culpa de un uso insuficiente

de la razón.

5. La Ilustración no tiene un optimismo metafísico, sino un optimismo basado en la conciencia

que el hombre tenga de sí mismo.

6. Tiene un cariz utilitarista. Incluso la filosofía es vista como un medio para lograr un dominio

efectivo de la naturaleza.

7. Ese utilitarismo se extiende a la necesidad de reorganizar la sociedad para que sea más justa y

racional.

8. Tiene una tendencia antropológica derivada del interés por el hombre. Dueño de sí mismo y

de su razón y de sus problemas (cosmológicos, etc.)

9. Hay un indicio de naturalismo (Rousseau) pero que es parcialmente superado por el interés

científico.

Dicho de otra manera, la Ilustración rompe con el pasado y pone todo su empeño en el futuro, en

construir una nueva época basada exclusivamente en la razón. La ciencia como portadora de razón y del

interés por la naturaleza se vuelve sumamente importante para sostener el progreso de la humanidad. Se

cree en ese progreso, hay una esperanza de futuro halagüeña para el hombre en conjunto si se hace mayor

de edad y utiliza la razón.

Naturalmente, durante la Ilustración surgen varias tendencias complejas:

1. En la esfera social y política, aparece el despotismo ilustrado.

2. En la esfera científica y filosófica, el conocimiento de la naturaleza y el interés por

dominarla.

3. En el campo moral y religioso, se pretende aclarar o ilustrar los orígenes de las creencias y

dogmas para llevar a cabo una crítica del pasado y aunar esfuerzos para conseguir una

nueva moral, una religión natural que no niegue a Dios pero que lo relegue a la función de

creador o al aristotélico Primer Motor.

De todas formas, aunque la confianza de la Ilustración en la razón es similar al racionalismo del

siglo anterior (XVII), aquélla se diferencia de éste en:

i) La Ilustración concede la importancia necesaria a la sensación como modo de conocimiento

frente a la especulación racionalista (p. e., Descartes) [Si bien el punto de vista empírico,

aplicado a la sensación, no es más que un acceso diferente a una realidad que sigue

siendo ordenada y racional]

ii) Además, la razón del siglo XVII era una facultad que permitía llegar a los primeros

principios, que permitía discernir el ser. Por eso su misión era descomponer los problemas

complejos en partes simples y una vez encontradas éstas, partir de ellas para reconstruir

racionalmente la realidad (Descartes, p. e.). En otras palabras, la racionalidad del siglo XVII

busca la deducción de unos principios que son innatos, que no están fuera sino dentro del

alma humana. En cambio, durante el siglo XVIII, para la Ilustración, la razón es una facultad

humana que se desarrolla según la experiencia y no según el innatismo de ciertas ideas.

Mientras que la razón era para el racionalismo un principio, para la Ilustración se trata de

una fuerza que hay que conocer y aprender a aprovechar. Una fuerza que permite

transformar la realidad. Para la Ilustración, la razón va de los hechos a los principios y no

al revés. La razón está presente en todos los hombres, todos disponen de esa fuerza, todos

deben utilizarla, recorrer ese camino que nos conduce a una mayoría de edad.

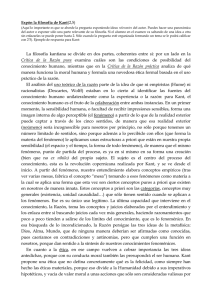

Las obras y el pensamiento de Kant se distribuyen de forma general en dos períodos:

1. Período pre-crítico: en él, Kant considera que la metafísica es un conocimiento posible

acerca del mundo, del alma y de Dios. La posición era pues idealista o racionalista en el

sentido tradicional (Platón, Descartes, etc.)

2. Período crítico: Kant despierta de su ‘sueño dogmático’ merced al pensamiento de Hume, al

empirismo. En este período Kant somete a la razón a un análisis riguroso para,

3. Delimitarla, establecer sus límites y competencias, cuán poderosa es y a qué puede

dedicarse.

4. Descubrir cómo funciona, averiguar bajo qué control está. Ahora bien, para Kant, la

razón tiene dos funciones, es decir, el hombre utiliza la razón en dos ámbitos:

2.2.1 Un uso teórico-científico de carácter especulativo que nos permite

descubrir, construir o formular leyes científicas que describan y expliquen,

sobre todo expliquen, la realidad del mundo; en otras palabras la realidad

del ser, cómo es el ser.

5. Un uso práctico-moral que consiste en diseñar leyes morales o reglas

normativas que regulen nuestra conducta individual en sociedad.

Así, a Kant le asombraron sobremanera dos cosas, a saber, el cielo estrellado sobre

nosotros y la ley moral en nosotros.

En consecuencia, Kant pretende fundamentar la metafísica, investigar la posibilidad de que exista la

metafísica como ciencia. Éste ya había sido un objetivo, básicamente el objetivo de un buen número

de filósofos anteriores a Kant. Clarificar el estatus del ser, dilucidar la existencia o pertinencia de

conceptos como mundo, yo y Dios, había sido un lugar común en la historia de la filosofía (p. e.,

Descartes).

Kant, al igual que otros filósofos se dio cuenta de las dificultades de considerar la metafísica como

algo riguroso: cada pensador tenía sus propias maneras y sacaba sus propias conclusiones, yendo al

detalle, todas diferentes. Sin embargo, era notorio que la física o las matemáticas, las ciencias

naturales en general, estaban mejor dispuestas al consenso. Había teorías en ellas comúnmente

aceptadas por la mayoría de los investigadores. La disensión residía principalmente en el detalle pero

el paradigma quedaba más o menos incólume. En resumidas cuentas, Kant cree que encuentra

progreso en las ciencias naturales pero no en la metafísica.

El libro principal de Kant es “La Crítica de la Razón Pura” y consta de:

1. Prólogo e introducción

2. Doctrina trascendental de los elementos

3. La estética trascendental: Trata la facultad de la sensibilidad. La investigación trascendental

de la facultad del conocimiento sensible.

4. La lógica trascendental:

5. La Analítica trascendental: Trata el entendimiento.

6. La Dialéctica trascendental: Trata la razón.

7. Doctrina trascendental del método.

La noción de ‘crítica’ no significa criticar en el sentido tradicional, sino aclarar, iluminar, clarificar,

determinar límites.

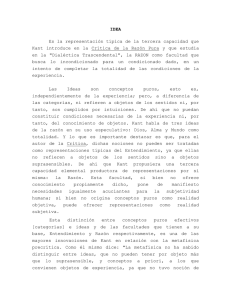

Lo ‘trascendental’ no es lo ‘trascendente’. Trascendente es lo que va más allá de la experiencia, en

cambio, trascendental es lo que la hace posible (la experiencia), “precede y subyace a toda experiencia”

Para Kant, todo conocimiento comienza con la experiencia [aunque no todo proviene de la

experiencia] con lo que acepta en principio la posición de los empiristas (‘Nada está en el intelecto que

antes no estuviese en los sentidos’ como decían los escolásticos y Locke).

Es decir, aunque para Kant la experiencia precede temporalmente a todo conocimiento, de ello

no se sigue que todo conocimiento provenga de la experiencia. ¿Cómo saber si lo que llamamos

experiencia no es una mezcla de experiencia real y cualquier otra cosa que añadimos interiormente? Kant,

para responder a esto, debe acometer un análisis crítico del conocimiento.

El conocimiento empírico se obtiene siempre a posteriori, esto es, después de o a partir de la

experiencia.

¿Existirá algún tipo de conocimiento a priori, independiente de la experiencia, que fuese puro,

no mezclado con nada empírico.

De existir semejante conocimiento habrá de distinguirse del empírico ¿en qué? Precisamente en

que el conocimiento puro será:

1. Necesario.

2. Universal.

Pues, está claro que la experiencia, el conocimiento empírico, por sí sólo no puede proporcionar

una necesidad estricta: las cosas están hechas así, de una determinada manera, no que deban estar hechas

necesariamente así. Tampoco lo empírico es universal, al contrario, es local y difícilmente podrá

generalizarse más allá del ámbito local.

En consecuencia, si aparecen proposiciones ‘puras’, necesarias y universales, han de tener un

origen a priori. [Por ejemplo, para Kant ‘todo cambio debe tener una causa’, es a priori, necesaria y

universal; mientras que Hume, recordad, había señalado que el problema de la causalidad era una cuestión

de hábito y por tanto ni necesaria, ni universal, ni a priori].

Además, Kant se dio cuenta de que la ciencia es un conjunto de juicios. Para averiguar si la

metafísica es posible como ciencia, analiza críticamente la propia ciencia y su metodología. Por eso debe

preocuparse de realizar un análisis crítico de los juicios que componen la ciencia.

Y, en efecto, encuentra dos tipos de juicio:

1. Juicios analíticos: Son aquellos en los que el predicado no añade nada nuevo al sujeto. Son

juicios que desmembran o separan alguna o algunas características del propio concepto

del sujeto para predicarlas de él mismo: ‘la esfera es redonda’, el predicado ‘ser redondo’

ya es una propiedad de la esfera; el predicado está contenido en el sujeto y por tanto no se

añade nada nuevo a la noción de esfera. [‘Todos los cuerpos son extensos’ la extensión ya

es una propiedad de cada cuerpo. ‘Un soltero es un no casado’, etc.

2. Juicios sintéticos: son aquellos que predican algo nuevo del sujeto. Son aquellos que unen,

que añaden alguna o algunas nuevas características al sujeto, características que no están

contenidas propia o esencialmente en él. ‘La esfera es de oro’ es un juicio sintético porque

‘ser de oro’ no es una propiedad de la esfera, sino un accidente; por tanto, se añade una

característica nueva la sujeto, a la esfera concreta.

Ahora bien, ambos tipos de juicio, esto es que lo que se predica esté o no contenido en el sujeto,

pueden ser vistos desde el punto de vista de la experiencia. Así, puesto que hay dos tipos de conocimiento

i) a priori o puro: independiente de la experiencia, necesario y universal.

ii) a posteriori, cuya verdad depende de la experiencia.

Además, puesto que hay dos tipos de juicio, analíticos o sintéticos, que atañen al conocimiento,

Kant estudia las combinaciones des estos elementos:

1. Juicios sintéticos a posteriori: son aquellos cuya verdad depende de la experiencia y en

consecuencia, no son ni pueden ser necesarios, ni exactamente universales. Ahora bien,

si digo algo nuevo respecto de un sujeto, habría de ser a posteriori y, por tanto, no me

aportaría nada nuevo al conocimiento que podría tener de otros sujetos semejantes. Si

fuese el juicio analítico nada nuevo podría saber de otros sujetos que no estuviese ya

implícito en el sujeto. Luego, si añado algo nuevo, no podemos garantizar su verdad para

todos los sujetos, no podemos garantizar su universalidad. Si, en cambio, no digo nada

nuevo, no añado ningún conocimiento que no estuviese ya en ellos (los sujetos). Por eso

Kant se ve impelido a afirmar la existencia de,

2. Juicios sintéticos a priori: son aquellos que tienen validez universal, que son necesarios y

estrictamente universales. Para Kant, los juicios sintéticos a priori son los únicos juicios

científicos. No derivan de la experiencia, sino de la razón. Todas las ciencias están

repletas de juicios sintéticos a priori [‘la línea recta es la distancia más corta entre dos

puntos’, ‘7+5=12’{‘7+5=12’ es universal y necesario, vale siempre y en todo lugar; no es

analítico porque si lo fuese, el resultado de una suma grande, por ejemplo,

456,987+432524,000898, sería captada intuitivamente por nosotros y no es el caso}, ‘en

cualquier cambio la materia es invariable’, etc.]. Estos juicios proporcionan conocimiento

puro, absolutamente a priori e independiente de la experiencia. Por eso para Kant, si la

metafísica quiere ser una ciencia deberá contener juicios sintéticos a priori como

principios. Antes de Kant se pensaba que todos los juicios sintéticos eran a posteriori y

todos los juicios analíticos eran a priori.

3. Juicios analíticos a priori: No existen juicios analíticos a posteriori. Puesto que los juicios

analíticos son aquellos que no añaden nada nuevo al sujeto, nada podrá decirse de este

mirando hacia la experiencia que ya no estuviese en él. Por tanto, sólo existen juicios

analíticos a priori, independientes de la experiencia [‘En una circunferencia todos sus puntos

equidistan de uno llamado centro’…]

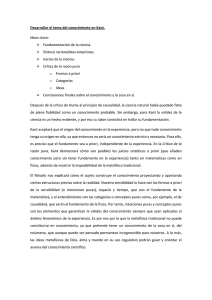

El giro copernicano

Según Kant, las matemáticas y la física formulan juicios sintéticos a priori y con ello se efectúa

una revolución metodológica: el giro copernicano. Copérnico fue un monje físico y astrónomo que veía

muy difícil explicar los movimientos celestes por medio del sistema de Ptolomeo, con la Tierra en el

centro. Digamos que Copérnico hizo girar al observador en vez de dejarlo quieto; este cambio de

perspectiva le otorga una enorme sencillez y claridad al movimiento de los astros. Por tanto, para Kant, la

clave estriba en no actuar pasivamente ante los fenómenos de la naturaleza, sino, como un maestro,

como un juez que obliga a respuestas acordes con lo que sucede.

Los griegos ya habían efectuado esta revolución metodológica en las matemáticas pues

estudiaban las propiedades de las figuras a priori, sin sacarlas ni deducirlas de las cosas (también la

física). Luego, todo saber que pretenda convertirse en ciencia debe conseguir realizar en su seno esta

revolución metodológica ¿Puede llevarse a cabo el giro copernicano en la metafísica?

Crítica de la Razón Pura: La Estética Trascendental .

En ella Kant estudia la facultad de la sensibilidad y fundamenta las matemáticas como ciencia

[Kant utiliza la palabra ‘estética’ en el sentido antiguo de “teoría de las sensaciones” y no en el actual de

“teoría de lo bello”].

La intuición es una relación inmediata que se da entre sujeto y objeto; el estudio de la facultad de

la sensibilidad, es el estudio de cómo el sujeto intuye el objeto.

Para que se dé esta intuición:

i) el objeto debe estar dado, debe existir y afectar nuestros órganos sensoriales.

ii) Se ha de producir la sensación o representación subjetiva del objeto.

La percepción de representaciones de los objetos pueden ser:

a) externa: cuando intuimos objetos externos, árboles, sillas, piedras, etc.

b) interna: cuando intuimos nuestros propios estados psicológicos.

Kant efectúa una distinción entre:

1) Noúmeno o cosa en sí: es incognoscible; no podemos alcanzarlo mediante los sentidos. No

está en el espacio ni en el tiempo.

2) Fenómeno o representación subjetiva del objeto. En él, Kant distingue:

3) La materia: la materia del fenómeno es lo dado a posteriori por el objeto

4) La forma: la forma del fenómeno es lo que el sujeto pone previamente, a priori.

Por tanto, Kant concede que todo conocimiento parte con la experiencia sensible, esto es da la

razón al empirismo, pero también da la razón al racionalismo al afirmar que el sujeto incluye algo, a

priori, que le permite comprender lo percibido. Así, todo conocimiento comienza con la experiencia pero

no todo proviene de la experiencia.

¿Qué es lo puesto a priori por el sujeto? Las condiciones trascendentales, las intuiciones

puras o las formas a priori de la sensibilidad, es decir, el espacio y el tiempo.

Para Kant, el espacio es la forma a priori de la sensibilidad externa y el tiempo la forma a priori

de la sensibilidad interna. Como son intuiciones puras, están vacías de contenido empírico pero

determinan a éste en gran medida; son las condiciones previas de la percepción, son, por tanto,

condiciones trascendentales (=que posibilitan la experiencia)

¿Por qué para Kant esto es lo dado a priori? Porque todo lo percibido y todo lo pensado está en

el espacio y en el tiempo, discurre bajo estas coordenadas que son independientes de la experiencia y no

se derivan de ellas ya que, para Kant, son un desarrollo del sujeto.

En consecuencia, la facultad de la sensibilidad, la percepción, está condicionada por lo que de

hecho es el caso (el objeto) y lo que aportamos como sujetos, las formas puras a priori de la sensibilidad,

el espacio y el tiempo.

Bajo esta óptica, Kant fundamenta las matemáticas porque éstas son fundamentalmente

geometría y aritmética. La geometría es la ciencia del espacio ya que cualquier figura es un pedazo de

espacio. La aritmética es la ciencia del tiempo porque, según Kant, toda sucesión numérica no es más que

una sucesión de individuos anteriores y posteriores en el tiempo. Luego, como la geometría es la ciencia

donde aparecen figuras cuyos elementos últimos son líneas que son series sucesivas de puntos

(abstrayendo, números), la geometría al final es posible reducirla a aritmética; en otras palabras el espacio

se reduce al tiempo.

Crítica de la Razón Pura: La Lógica Trascendental:

La Analítica Trascendental .

La facultad de la sensibilidad era la percepción, la intuición del objeto. La analítica trascendental

trata del entendimiento y la función propia de éste es conocer lo intuido por la facultad de la sensibilidad

mediante conceptos.

Así el conocimiento emerge de:

1) Facultad de la sensibilidad, percepción.

2) Facultad del entendimiento.

Conocer es, pues, referir o ligar o relacionar intuiciones con conceptos. Para Kant, ‘la capacidad

de pensar el objeto de la intuición pertenece al entendimiento, es’. Así, sin sensibilidad ningún objeto nos

sería dado y sin entendimiento ninguno podría ser pensado. Los pensamientos sin los contenidos son

vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Recordad que los puntos anteriores, 1) y 2) no son

intercambiables temporalmente: no se puede intuir con el entendimiento, ni se puede pensar con la

sensibilidad. Por eso el conocimiento sólo surge cuando se una cooperación adecuada entre ambas

facultades.

El conocimiento conceptual es un conocimiento mediato ya que los conceptos no se refieren

inmediatamente al objeto sino a la intuición o, en todo caso, a otro concepto. En cambio, el conocimiento

intuitivo es un conocimiento inmediato, con los sentidos captamos lo inmediato.

Ahora bien, el entendimiento sólo puede utilizar los conceptos enlos juicios. En estos se efectúa

una síntesis de nuestras representaciones en el concepto. En consecuencia, el entendimiento es la facultad

de juzgar o de emitir juicios.

Pero los conceptos no son todos síntesis de diversas representaciones del objeto, sino que, para

Kant, existen unos conceptos puros o categorías que son las formas a priori del entendimiento.

Estos conceptos están vacíos de contenido empírico, son puros, a priori. Únicamente puede

llegarse a ellos analizando las formas lógicas del juicio.

Para Kant, hay 12 conceptos puros porque hay 12 formas lógicas de juicio:

Deducción metafísica de las categorías

Criterio

Juicios

Esquema

Categorías

Cantidad

Universales

Particulares

Singulares

Todo S es P

Algún S es P

Ese S es P

Unidad

Pluralidad

Totalidad

Cualidad

Afirmativos

Negativos

Infinitos

S es P

S no es P

S es no P

Realidad

Negación

Limitación

Relación

Categóricos

Hipotéticos

Disyuntivos

S es P

Si S es P, entonces Q

S es P o Q

Sustancia

Causalidad

Comunidad

Modo

Problemáticos

Asertóricos

Apodícticos

S puede ser P

S es de hecho P

S es necesariamente P

Posibilidad

Existencia

Necesidad

Kant llama deducción metafísica de las categorías cuando las deduce del análisis de los tipos de

juicio. Naturalmente, denomina deducción trascendental de las categorías al hecho de que sean

objetivas, justificando su validez a priori.

Ahora bien, ¿en qué funda Kant la deducción trascendental? ¿cuál es la base de la aprioricidad de

las categorías? Para Kant se trata del yo que piensa, del ‘yo pienso’, si bien no en sentido de res cogitans

cartesiana; no como resultado metafísico, sino un ‘yo pienso’ como sujeto de conocimiento.

En consecuencia, no hay objetos sin un sujeto. La visión del mundo depende de nosotros y así la

objetividad es posterior a la subjetividad. Como se comprende, el objeto únicamente cobra realidad

completa con el hecho de ser conocido por un sujeto: la unidad del objeto es producto de la unidad del yo,

de la unidad de la conciencia. Si para Descartes, el ‘yo’ era el punto de partida, la base inicial de la

fundamentación del conocimiento, para Kant es el centro de todo el conocimiento.

Así, la filosofía de Kant se vuelve un Idealismo Trascendental.

Pero si tenemos las categorías ¿cómo las usamos? ¿cómo aprendemos a usarlas y bajo qué

condicones?

Según Kant , existen las reglas del uso objetivo de las categorías: los principios puros del

entendimiento. Son en primer lugar, leyes de la naturaleza y son, en consecuencia, leyes físicas, que

fundamentan la física, principios físicos:

1) Axiomas de la Intuición: (condición o criterio: cantidad) Se basan en que todas las

intuiciones son magnitudes extensivas que se instancian en el espacio y el tiempo.

Precisamente, el espacio y el tiempo fundamentan la matemática. Luego, todo objeto

físico tiene magnitudes geométricas y aritméticas.

2) Anticipaciones de la percepción (condición o criterio: cualidad) Para Kant, en todos los

fenómenos se da una magnitud intensiva, una graduación. Por ejemplo, dado un color

podemos graduarlo, variarlo infinitamente en matiz.

3) Analogía de la experiencia (condición o criterio: relación) Aquí, la clave es la constancia de

ciertas relaciones:

4) Principio de la permanencia: En todo cambio de los fenómenos, la cantidad de

sustancia es constante, ni aumenta ni disminuye.

5) Principio de la sucesión causal: Todo efecto tiene una causa.

6) Principio de la acción recíproca: Todas las sustancias están relacionadas unas con

otras y efectuando acciones recíprocas entre sí.

7) Postulados del pensamiento empírico en general (condición o criterio: modo) Puesto que

las categorías modales no añaden nada nuevo a la esencia de un objeto (cuando un objeto

ya está dado aún podemos preguntar:

8) ¿es normal? [lo posible]

9) ¿es empíricamente real? [lo real]

10) ¿es necesario? [lo necesario])

solamente determinan al objeto en función de la facultad de conocimiento del sujeto.

La lógica Trascendental: La Dialéctica Trascendental

En ella Kant estudia la razón e intenta ver si es posible fundamentar la metafísica como ciencia.

Para Kant, la razón tiene como tarea principal generalizar los juicios formulados por el

entendimiento. Juicios más generales que abarquen a los del entendimiento. Así, la razón sería la facultad

de la integración: unificar el conocimiento. Pues, para Kant, la razón no se refiere a la experiencia o a

algún objeto, sino al entendimiento. ¿Cómo ejerce su tarea la razón? Mediante el silogismo. En éste se

dan dos premisas, la mayor y la menor que son condiciones de una conclusión que es, por tanto,

condicionada:

PM: Todos los hombres son mortales

[es condición]

Pm: Sócrates es un hombre

[es condición]

C: Luego, Sócrates es mortal

[está condicionada]

Según Kant, los principios de la razón son juicios primeros e incondicionados, no dependen de

ningún otro. Kant los llama ideas y únicamente encuentra 3:

1) La idea de alma: el alma es el conjunto integrador , la suma, la unificación de todos los

fenómenos psíquicos.

2) La idea de mundo: El conjunto de todos los fenómenos físicos.

3) La idea de Dios: el conjunto de todos los fenómenos psíquicos y físicos.

Ahora bien, estas ideas o principios primeros no se refieren a ningún objeto de la experiencia.

Sólo tienen una función regulativa: indican los límites del conocimiento e incitan indefinidamente su

búsqueda.

Kant encuentra por fin por qué los pensadores anteriores se equivocaron al tratar estas ideas

regulativas: todos las referían a verdaderas realidades, a realidades en sí; creían real lo pensado. Por

tanto, cometían un abuso y caían en la ilusión (=espejismo dialéctico trascendental).

Kant considera que la función de la Dialéctica Trascendental es poner en evidencia este error.

Utiliza para ello:

1) Los paralogismos o razonamientos engañosos (argumentos que parecen lógicos pero que

no lo son): se refieren al concepto de alma. En general cambian el valor del sujeto que

oscila entre uno metafísico y otro lógico [Por ejemplo en el siguiente argumento: “lo que

es sujeto absoluto, es sustancia; el sujeto último de nuestros juicios es el ‘yo’; Luego, el

‘yo’ es sustancia]

2) Las antinomias o contradicciones: se centran en el concepto de mundo

3) El universo es finito e infinito.

4) La materia es infinitamente divisible y no divisible hasta el infinito.

5) Existe la libertad y existe la necesidad en el mundo.

6) Existencia y no existencia de un ser necesario como causa del mundo.

7) Ideal de la razón pura: critica las pruebas de la existencia de Dios. Para Kant no hay ningún

argumento válido sobre su existencia. Reduce todas las pruebas a tres:

8) Argumento ontológico (Anselmo y otros): Utilizan la idea de perfección, etc. Si

Dios es perfecto, entonces existe necesariamente, etc. Sin embargo, para Kant, la

existencia no es un predicado.

9) Argumento cosmológico (Aquino): Parte de hechos de la experiencia ascendiendo

en la búsqueda de una primera causa. Kant rechaza ésta porque es una variante

del ontológico y porque utiliza el principio de causalidad (que es una categoría

del entendimiento) para aplicarlo a entes que están más allá de la experiencia

(recordad que las categorías sólo se pueden aplicar a fenómenos).

10) Argumento físico-teleológico: Partiendo del orden y regularidad del mundo se

postula la existencia de una mente ordenadora, un arquitecto (pero no un creador).

En conclusión, Kant rechaza la posibilidad de efectuar juicios sintéticos a priori en la

metafísica porque a las tres ideas de la razón no les corresponde ningún objeto de la experiencia.

Por tanto no es posible la metafísica como ciencia. Sin embargo, el hombre posee una

disposición natural para la búsqueda de lo absoluto, por eso se ve compelido a hacer continuamente

metafísica.

Así, las proposiciones metafísicas no es que no tengan sentido sino que no pueden ser probadas

teóricamente. Kant introduce la metafísica en el campo de la razón práctica, en el campo de la moralidad.

La moral kantiana

Como hemos visto la Razón Pura se ocupa del ser y formula juicios; la Razón Práctica se ocupa

del deber ser y formula imperativos.

Todo ser humano es consciente del deber moral, por eso, para Kant, la moral es un hecho. Toda

la ética de Kant se basa en que es posible determinar la voluntad humana a partir de los principios. Estos

pueden ser:

1) Principios subjetivos o máximas: únicamente son válidos para el sujeto que los formula o

mantiene.

2) Principios objetivos o leyes o imperativos: válidos para la voluntad de cualquier ser

racional. Para Kant, la máxima expresa un deseo y la ley un deber. Ahora bien, las leyes o

imperativos que nos obligan a actuar moralmente pueden ser:

3) Imperativos hipotéticos: se basan en la existencia de condiciones [p. e., ‘si quieres

aprobar, estudia’]. La acción es buena en función de ser un medio para alcanzar

un fin [estudiar, en el caso anterior es el medio bueno para conseguir el fin que

procuras, aprobar]. Los imperativos categóricos son de dos tipos:

4) Imperativos hipotético-técnicos o reglas de habilidad [p. e., ‘hacer un

gallinero’]

5) Imperativos hipotético-pragmáticos o consejos de prudencia [p. e.,

‘aliméntate bien’]

6) Imperativos categóricos: No se basan en condiciones. La acción es buena en sí

misma y es independiente de las consecuencias. Son leyes absolutas e

incondicionadas, que son objetivamente necesarias y universales. Sólo los

imperativos categóricos son la base de la moralidad. La ley moral, pues, como

imperativo categórico, está vacía de contenido y es por tanto puramente formal:

en efecto, no nos dice lo que debemos hacer sino cómo lo debemos hacer. Para

Kant, existe un único imperativo categórico: “Obra de tal modo que la máxima

de tu voluntad pueda valer siempre como principio de una legislación

universal”, o bien, “obra como si la máxima de tu acción debiese ser una ley

universal de la naturaleza”. Por tanto:

7) Existe un carácter autónomo puesto que es el propio sujeto el que se da la

ley a sí mismo [Las restantes éticas son heterónomas, el sujeto depende

de algo o alguien que no es él mismo, no depende de su razón].

8) Se trata de una ley moral universal [para Kant, las éticas materiales son

empíricas, todos los preceptos los basan en la experiencia, pero de ésta

sólo pueden venir juicios particulares y locales; luego el imperativo

debe ser independiente de la experiencia para que sea universal]

9) Supone que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio; es persona y

tiene dignidad [Según Kant, “obra de tal manera que uses la humanidad,

tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como

fin y nunca como medio”].

10) La ley moral es absoluta. La ley tiene que ser la misma para todos. [En

las éticas materiales, los preceptos son hipotéticos; son condicionales

que sólo valen para el que acepta el condicional como un todo. P. e., “si

quieres ser algo en la vida, estudia” pero ¿qué pasa si alguien afirma que

no quiere ser nada en la vida? La ética material se derrumba; Kant busca

una ética formal absoluta, que no sea hipotética sino categórica, esto es,

que los juicios se formulen sin condición alguna, que sean absolutos].

11) La ley es formal no tiene contenido [éticas materiales=con contenido.

Estos contenido están ya marcados por una escala de valores, por un

concepto de Bien, que no depende del individuo. Éticas formales=sin

contenido].

La voluntad, además, puede obrar por:

a) Por deber: Por respeto a la ley moral independientemente de otras cuestiones. Luego, la

voluntad es buena. Obrar por deber es lo único moralmente bueno y conlleva la virtud.

b) Conforme al deber: Por obligación a ajustarse a la ley. La voluntad es legal.

c) En contra del deber: Contra la ley moral. La voluntad es mala.

Kant aspira a establecer una ética que sea racional y de validez universal, que sea a priori,

universal y necesaria.

En la Crítica de la Razón Pura, Kant afirma que es imposible la metafísica como ciencia y que no

es posible, por tanto, un conocimiento objetivo del alma, del mundo y de Dios, pero, desde luego, Kant no

niega la inmortalidad del alma o la existencia de Dios. No son objeto de conocimiento científico pero hay

que admitirlos como Postulados de la Razón Práctica (=son proposiciones que no son evidentes y no

pueden demostrarse pero hay que aceptarlas para que sea posible la moral):

1. Hay que aceptar la existencia de la libertad. El hombre es libre porque en caso contrario, la

moral no podría ser autónoma, y por tanto, según Kant, no se daría un verdadera moral

(formal) entre los hombres.

2. La voluntad como eje vertebrador de la acción no puede alcanzar el fin que persigue en esta

vida, luego tenemos que afirmar la inmortalidad del alma.

3. En el mundo en que vivimos, ser y deber ser no son la misma cosa. Pero para Kant deberían

serlo; luego, debe existir alguien en quien se dé la identificación de ambas cosas: Dios;

luego, admitamos a Dios.

[Las críticas mas contundentes a la ética kantiana son aquellas que la tildan de individualista, que

desprecia los sentimientos humanos, que anula la inclinación natural de los seres, que estipula como

norma moral suprema el deber por el deber, que está alejada del hombre, etc.]