Problemas de revelación para los usuarios del Programa de

Anuncio

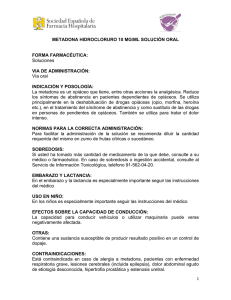

VIVIENDO CON EL SUCIO SECRETO: PROBLEMAS DE REVELACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA Autoras: Sheigla Murphy (Institute for Scientific Analisys, San Francisco, California) y Jeannette Irwin (George Washington University, Washington DC) Referencia: “Living with the dirty secret”; Problems of disclosure for methadone maintenance clients. Journal of Psychoactive Drugs, vol. 24 (3), Jul-Sep 1992 Introducción Este artículo pretende explorar el manejo del estigma por parte los pacientes en Programa de Tratamiento con Metadona, y sus consecuencias, así como el dilema en torno a la revelación del estigma y los contextos en que tal revelación se produce. El interés sociológico sobre el concepto del estigma parte de Erving Goffman, que inicia su estudio en 1963. El estigma es definido como un atributo negativo que separa a su poseedor de la sociedad “normal”. Goffman indica que el negativo significado atribuido socialmente a dicho atributo resulta más relevante que el atributo en sí. Básicamente existen dos tipos de estigmas: aquellos que no pueden ocultarse (por ejemplo: defectos físicos, retrasos mentales) y aquellos que sí pueden mantenerse ocultos (homosexualidad, adicciones…). Estos últimos plantean a los sujetos el dilema de desvelar o no su estigma. Metodología Los datos analizados para este artículo proceden de tres estudios, realizados entre 1980 y 1989, en los que se utilizó metodología cualitativa. Concretamente, se aplicaron la técnica de la entrevista en profundidad y la observación participante para la recolección de los datos. Los estudios de los que proceden los datos son: − “Mujeres en Metadona” (1980 – 1982): se realizaron 100 entrevistas en profundidad a mujeres en Programa de Tratamiento con Metadona en tres clínicas del Área de la Bahía de San Francisco. − “Saliendo de la Metadona”: se realizaron 100 entrevistas a hombres y mujeres en diferentes fases de desintoxicación de metadona (1) en fase de desintoxicación, (2) justo al abandonar el programa, (3) fuera del programa por al menos dos años, (4) readmisiones a programa tras al menos dos años fuera. − “Estudio sobre Metadona en el Condado de Alameda”: estudio longitudinal con 143 individuos entrevistados cada 6 meses durante dos años. Se trata de pacientes que habían estado al menos dos años en un Programa público de Tratamiento con Metadona y que tras este período eran forzados a desintoxicarse o a pagar por los servicios del programa. http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales Página 1 de 4 Todos los usuarios entrevistados cumplen los criterios de inclusión en el Programa de Metadona vigentes en EE.UU. en la década de los 80: deben probar al menos dos tratamientos fallidos de desintoxicación y una adicción a la heroína de al menos dos años. Resultados Identidad de “limbo” Los pacientes en PTM se encuentran en una identidad intermedia, que las autoras denominan “identidad de limbo”, entre la desviación social y la normalización, entre ser un “yonki” y una persona “normal”. Los usuarios del programa no logran dejar atrás el estigma de “adicto” básicamente por dos razones: Por un lado, la “adicción” costituye una identidad permanente debido a que se trata de una enfermedad crónica, a menudo recurrente, por lo que no resulta fácil distinguir cuando se es y no se es adicto una vez que se ha sido; la amenaza de la recaída persiste siempre. Los pacientes en PTM entrevistados, incluso aquellos que habían abandonado el consumo recreacional de drogas durante largos períodos, no se califican ni internamente ni en público como exadictos. El paciente en metadona se considera adicto, aunque sea a una droga legal. Por otro lado, no existe un rito público o ceremonial que marque el paso de un estatus a otro. Al contrario, el proceso se produce en secreto , lo cual le roba su “socialidad”. Los pacientes consideran que el público general continúa considerando a los pacientes en metadona como “yonkies” que simplemente han sustituido una droga ilegal por otra legal. Muchos entrevistados comentan que el estigma de “yonki” se mantiene sobre los pacientes en metadona. Por todo ello no puede resultar sorprendente que muchos pacientes elijan ocultar su estatus de usuarios del Programa de Tratamiento con Metadona. Los usuarios del programa han de pasar de una identidad a otra, deben minimizar la identidad de “adicto” y fortalecer la identidad de “normalizado”, y ello suele requerir un adecuado manejo de los contextos de revelación del estigma. El ocultamiento de la identidad de adicto Las repercusiones potenciales de revelar la propia identidad de “adicto” son muy destructivas. Buena parte de los entrevistados relatan situaciones de exclusión social tras revelar su estatus: expulsión del puesto de trabajo, abandono de la pareja, exclusión del ámbito de la familia o de los amigos, desconfianza hacia ellos, pérdida de valoración social… Según indica Pfuhl (1986), las personas que portan un estigma social ocultable se mueven entre la posibilidad de ser aceptados por medio del “desconocimiento” y la posibilidad de ser rechazados por causa del “saber sobre ellos”. Esta posibilidad hace que mantener el secreto sobre su estigma resulte crítico para ellos, necesitan evitar el rechazo. Con esta finalidad los pacientes a menudo se convierten en expertos “mentirosos”. http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales Página 2 de 4 Schneider y Conrad (1981) introdujeron el término “trabajo de ocultamiento” para referirse a esta labor llevada a cabo por las personas que ocultan un estigma social. Este “trabajo” consiste principalmente en realizar adaptaciones de la realidad que les permitan ocultar, en el caso de los pacientes en PTM, su adscripción al programa. Estas adapciones requieren planificación y elaboración de esquemas que escondan su desacreditador secreto de forma efectiva. En este sentido, los entrevistados relatan problemas para ocultar las dosis de metadona cuando se les permite la administración en el domicilio y un miembro de su familia desconoce su situación, problemas para recoger sus dosis de metadona en los centros dispensadores cuando se producen viajes de trabajo con compañeros, etc. Estas dificultades se solventan superponiendo otra construcción de la realidad que les permita permanecer en el programa y tomar sus dosis adecuadamente. Pero a la situación de ocultamiento persistente y adaptación de la realidad se une la existencia de personas que conocer su situación. Los pacientes temen que estas personas desvelen su secreto al resto de sus conocidos –que desconocen su adscripción al programa– de manera involuntaria o accidental, haciendo algún comentario frente a quienes desconocen la situación. Esto lleva a la creación de esferas de amigos o conocidos que “saben” y otros que “no saben”; ambas esferan han de mantenerse segregadas. Es lo que Goffman (1973) denominó “audiencias segregadas”. La conjunción de todas estas situaciones lleva a que en el día a día, los pacientes en PTM experimenten considerables dosis de estrés y ansiedad. La gestión de los diversos contextos de conocimiento de su estatus no resulta fácil. Sin embargo, estos pacientes prefieren el estrés y la obligatoriedad de la mentira al aislamiento social que puede derivarse del desvelo de su secreto. Contextos de revelación: revelando la identidad de adicto Los pacientes en PTM tratan con la decisión de desvelar o no su situación diariamente. De este modo, el contar su secreto y cuándo hacerlo se convierten en puntos focales para ellos. Contar o no contar cobra especial relevancia cuando se conoce a gente nueva que no han utilizado drogas. El conocimiento de su normalización podría favorecer la emergencia de su identidad de “normal”, sin embargo, se enfrentan también al riesgo de perder esta nueva amistad o relación. Lo más probable que los pacientes revelen su situación a quienes pueden ayudarles o a personas a las que no podrán ocultárselo. Pero la elección depende también de la percepción que el paciente tenga de la actitud potencial del otro hacia su pasada adicción y su tratamiento. La mayor parte de ellos comparten su secreto con quienes consideran que entenderán su situación. Una estrategia habitual para predecir la posible respuesta del candidato a la revelación es intentar conocer la sensibilidad de esa persona hacia el uso de las drogas. Hablan sobre drogas y adicciones, y evalúan la respuesta de esa persona con la esperanza de descubrir cómo se recibirá su revelación. Si la persona muestra rechazo o http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales Página 3 de 4 repugnancia hacia los adictos, no se revelará el secreto; si muestra simpatía o incluso ambivalencia, es probable que se produzca la revelación. Discusión y valoración sobre el artículo La metodología cualitativa busca aproximarse a los fenómenos en estudio desde la perspectiva de la comprensión interna del fenómeno. Para ello el investigador pretende penetrar en el fenómeno y ubicarse en el lugar de los protagonistas sociales del mismo para entender sus porqués, sus percepciones, sus sensaciones y motivaciones. Por ello, esta metodología se basa en el análisis del discurso abierto y espontáneo de los sujetos sociales. El abordaje del fenómeno del estigma desde esta metodología constituye en nuestra opinión un acierto por parte de las autoras. Así mismo resulta adecuado y suficientemente completo el planteamiento del marco teórico desde la teoría de la “dramaturgia social” de Goffman para abordar este tema. En cuanto al análisis del discurso realizado se agradece la linealidad y sencillez del desarrollo del mismo, que permite un primer acercamiento a la vivencia del estigma por parte de estos pacientes. Sin embargo y dada la gran cantidad de material de análisis disponible, se echa en falta una segmentación de los discursos sobre el estigma en función del género de los actores entrevistados, perspectiva que previsiblemente produciría resultados de interés. Igualmente, sería interesante observar las diferencias en el discurso de los entrevistados según su grado de “normalización social”, ya que resulta esperable que su convivencia con el estigma de “adicto” se modifique a medida que lo hace su estilo de vida. Izaskun Bilbao Acedos Área de Sistemas de Información e Investigación Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS - Goffman, E. 1963. Stigma: Notes on the Management of a Spoiled Identity. Englewood Cliffs: New Jersey: Prentice Hall. - Goffman, E. 1973. The Presentation of self in Everyday life. Woodstock, New York: overlook Press. - Pfuhl, E. 1966. The deviance Process. Belmont, California: Wadsworth. - Schneider, J. and Conrad, P. 1981. Medical and sociological typologies: the case of epilepsy. Social Sciences and Medicine 15ª: 211 – 219. - Strauss, A. 1959. Mirror and Masks. Glencoe, Illinois: The free Press. http://www.juntadeandalucia.es/asuntossociales Página 4 de 4