Leopoldo Lugones - Una historia sin final

Anuncio

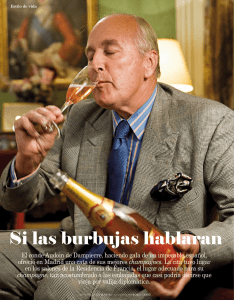

Leopoldo Lugones Una historia sin final De Los cuentos de Leopoldo Lugones, Ediciones Díada, Buenos Aires, 2011. Publicado originalmente en Caras y Caretas, marzo de 1908. Dejo librado a la perspicacia de los lectores el hallazgo de un final para esta narración. Ella quedó interrumpida por la espantosa catástrofe del expreso París-Madrid, que consternó al mundo el anteaño pasado, y en la cual mi amigo Jorge C. perdió la vida al paso que me salvé por milagro. Habíamonos vinculado mucho en París, y la historia en cuestión fue, como va a verse, una prueba de amistad nada común. Mi amigo era un liberal ruso que, sin embargo, no se mezclaba en política. —Frecuentaba hacía años —me dijo— la tertulia de la señora Beatriz M. (nunca quiso darme los apellidos, e infiero que aun los nombres eran supuestos), donde trabé amistad con un compatriota perseguido, según él, por la policía rusa, combinada con la turca, por no sé qué conjuraciones, de las cuales nunca dijo gran cosa en verdad. No sé qué singular obsesión, en que había concluido por hundirle una sorda lucha de diez años con los agentes secretos de ambas policías, concluyó por localizar sus sospechas en la idea de que sería envenenado. Así, no comía sino los platos que él mismo se preparaba: no aceptaba un cigarro que no hubiera salido de su petaca, y para cambiar algunos de esos brindis indispensables en sociedad, adoptaba un extraño procedimiento: Dejaba que su compañero bebiera un trago y pedíale en seguida que le cediera su copa. Naturalmente, ello obligábale a una explicación, no siempre cómoda; de donde resultó que redujera considerablemente el círculo de sus relaciones. A decir verdad, no tenía otra de cierta confianza que aquella de la señora M., una elegante viuda de treinta años, con quien simpatizaba sin duda. Era un caso de alianza franco-rusa entre el sospechoso eslavo y la interesante meridional. Una noche, después de cierta comida, cuando toda la concurrencia acababa de pasar al salón, Jorge, que acababa de llegar, me invitó a aislarnos en una pieza contigua, donde podíamos fumar a gusto, y hasta la cual llegaban los rumores de la sociedad, al paso que se divisaba una cabecera de la mesa ya desierta, bien que relumbrante de cristalería aún. Era un coqueto saloncito, sin más muebles que un diván, un canapé y una mesita. Los habituados a la reunión, sabíamos que era un sitio neutral donde, a pesar de no haber puertas ni cortinas, el grupo que lo ocupaba tenía la seguridad de no ser molestado. Un convenio lícito de buena educación. Hacía mucho calor y pronto tuvimos sed; pero Jorge no tomaba jamás agua en casa ajena. Entonces le propuse que bebiéramos una copa de champagne. Manifestó cierta inquietud, pero le dije entre fastidiado y bromeando: —¡Qué diablos, todos acabamos de beber del mismo champagne y la botella vendrá cerrada! ¿Han recrudecido, acaso, esas persecuciones? Aceptó con cierta resignación temerosa. —No se chancee de ello —me dijo—. Y, además, perdóneme una impertinencia que, por otra parte, es una prueba de amistad: lo conozco a usted desde niño. Trajéronnos la botella, yo mismo la abrí, y el licor espumó en nuestras copas. Alzámoslas simultáneamente; pero, como de costumbre, él esperó que yo bebiese el primer trago, proponiéndome el trueque consabido. Acepté con mi más disimulada sonrisa de compasión irónica; pero al mojar de nuevo los labios en las copas, me dijo, alterándose ligeramente: —Por favor, cambiemos de nuevo. —En ese instante notaba yo un gusto ligeramente extraño en la hez de mi primer sorbo. Y rápidas como relámpagos superpuestos, me pasaron estas ideas por la mente: Solían hallarnos muy parecidos a Jorge y a mí... Vestíamos esa noche lo mismo... Habíanos servido un criado nuevo... Poco antes, en la mesa, estuvo comentando, al lado mío estos dobles tragos de Jorge, que yo desconocía, un joven ayudante del príncipe de Monaco... Por condescendencia de la manía, sin duda... El champagne... Ibrahim bey... El champagne... Trepoff... El champagne... La nariz larga del ayudante... El champagne… Todo esto tan instantáneo, que cuando me recobré, Jorge concluía su ademán de pasarme otra vez la copa. —¿Por favor?... —repetí sirviendo de eco a su frase para disimular ganando tiempo. —¡Amigos míos, qué excelente idea! Brindaremos los tres —dijo en ese momento a mi espalda, la dueña de casa que llegaba con una copa en la mano. Sirvió el champagne en ella. —Troquemos, Jorge —sonrió la dama. Él consintió volviendo en sí. —Tercer cambio —afirmé yo. Entonces la hermosa Beatriz palideció de pronto. La copa tembló en sus manos. —Qué pálidos están ustedes —suspiró penosamente. Y es que acabábamos de comprender de pronto, que aquella mujer era un agente: un demonio del infierno policial. Pero la situación se volvía atroz. Allí con las copas levantadas, horribles de palidez mortal en nuestra mundana elegancia, petrificábamos en una indecisión sofocante como la agonía, el pregusto del crimen. ¿A qué se debió el que de repente nos volviésemos hacia un mismo punto? Probablemente a la singular agudeza de percepción que se desarrolla en nosotros cuando tenemos miedo; al hacerlo percibimos el extremo de la mesa del comedor, aún relumbrante de cristalería. Y allí de pie, correctísimo bajo una fría sonrisa confidencial, uniéndose a nuestro brindis con una copa llena, estaba el ayudante del príncipe de Mónaco que evidentemente lo sabía todo.