(Colección estructuras y procesos) Rose Marie Muraro María José Gavito Milano Leonardo Boff - Fememino y masculino una nueva conciencia para el encuentro de las diferencias-Trotta (2004) (1)

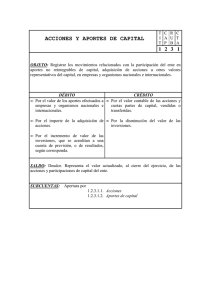

Anuncio