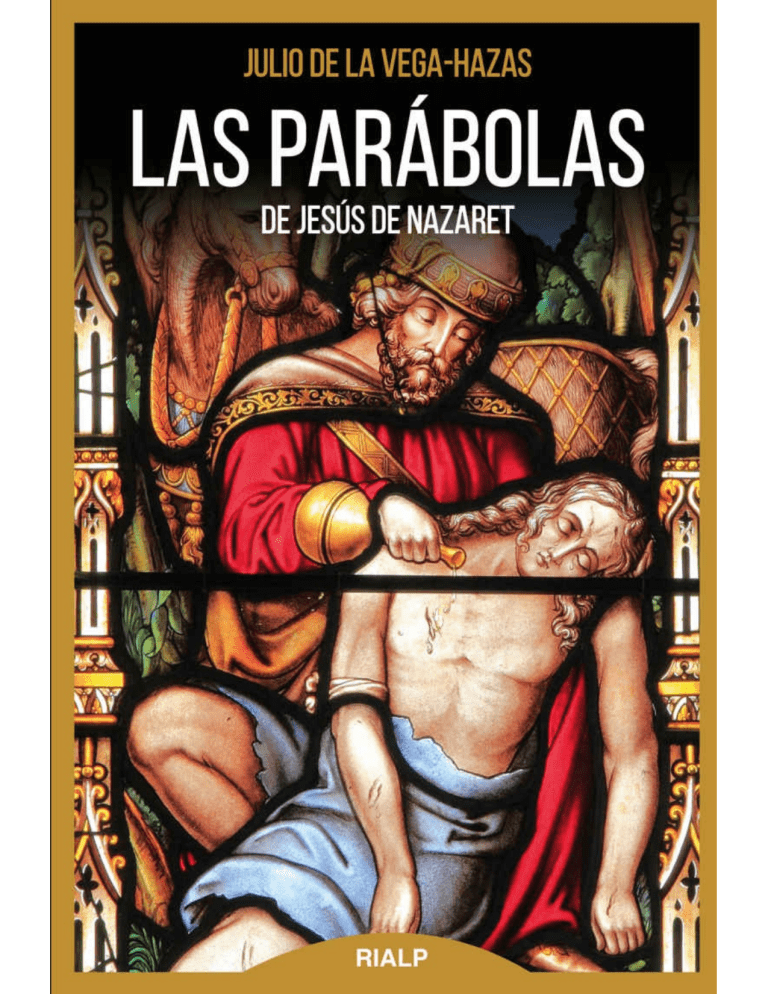

De la Vega-Hazas, Julio - Las parábolas de Jesús de Nazaret RIALP 2021

Anuncio