memorias de un viejo profesor

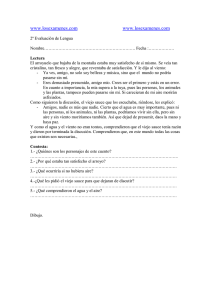

Anuncio