Boletín 46

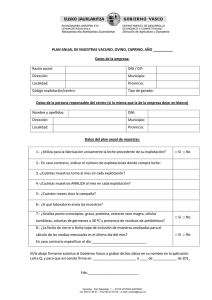

Anuncio