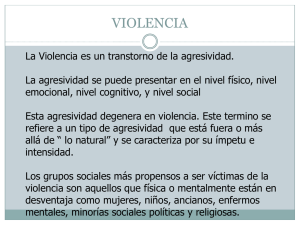

Agresividad y resolución de problemas interpersonales en

Anuncio