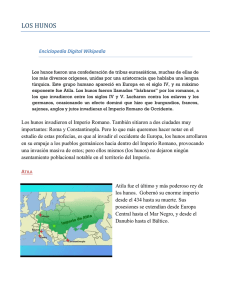

Atila - El juicio final

Anuncio