Reflexiones en torno a los centenarios

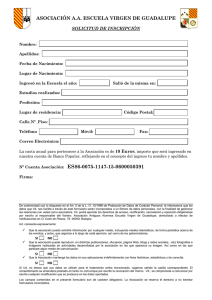

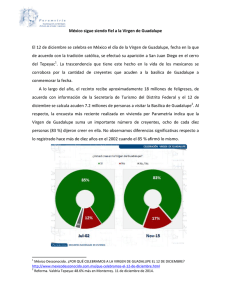

Anuncio