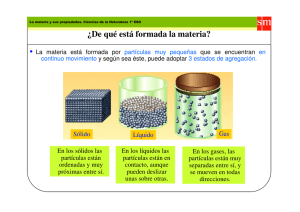

c - EspaPdf

Anuncio