DNU y Superpoderes

Anuncio

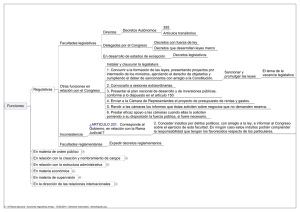

UNIVERSIDAD DEL NORTE SANTO TOMAS DE AQUINO Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales El mundo de los decretos Por Félix V. Lonigro Para LA NACION Cualquier habitante medianamente instruido sabe que un sistema republicano se caracteriza por la existencia de diferentes órganos de gobierno, a cada uno de los cuales la Constitución nacional ha asignado una serie de atribuciones específicas. Puede decirse que la salud de ese sistema es sólida cuando los órganos políticos de gobierno (es decir el Congreso y el llamado órgano ejecutivo) no presionan a los jueces, y, más aún, cuando tampoco hay interferencias entre aquéllos. Significa entonces que es nefasto para una república que el Poder Judicial no sea independiente, y también lo es que el órgano ejecutivo se atribuya potestades del Congreso y viceversa. A la luz de estos conceptos cívicos tan importantes, así como también de la realidad institucional del país en los últimos años, cada uno podrá determinar, en una escala que va del uno al diez, cuál es la "nota" que le corresponde al funcionamiento del sistema republicano que rige en la Argentina. Pero no es el objetivo de este artículo analizar ese ítem, sino la confusión que suele generarse en un ciudadano cuando, en general, se habla de "decretos", porque es muy común que se critique a las autoridades que gobiernan utilizando esa herramienta y que se cuestione el motivo por el cual el Congreso no controla la atribución presidencial de dictarlos. Por lo tanto, viene bien dar claridad a este intrincado mundo de los "reglamentos" o llamados "decretos presidenciales", para evitar apresuramientos a la hora de calificarlos. Señalaba antes que cada uno de los tres órganos de gobierno tiene asignada una serie de atribuciones por parte de la Constitución nacional. La pregunta es, entonces: ¿con qué herramientas cuenta cada uno de esos órganos para ejercerlas? La respuesta es sencilla: el Congreso utiliza "leyes", los jueces emplean "sentencias" y el presidente de la República utiliza "decretos". Teniendo en cuenta esta fácil ecuación, uno se pregunta cuál es el motivo por el cual la utilización de los decretos es tan criticada. También en este caso la respuesta es accesible. Ocurre que no existe sólo una clase de decretos: están los denominados "reglamentarios o de ejecución", que el Presidente utiliza para reglamentar las leyes o para ponerlas en ejecución (de allí el nombre Poder Ejecutivo); están los "decretos autónomos", que el primer mandatario utiliza para ejercer el resto de las potestades que tiene asignadas, y luego están los "de necesidad y urgencia" y los "delegados", que son los que el Presidente usa para ejercer atribuciones del Congreso de la Nación. Estos últimos son los problemáticos, precisamente porque cuando el Presidente dicta uno, es para ejercer una facultad que la Constitución nacional le ha conferido al Congreso . En el caso de los "de necesidad y urgencia" el Presidente se autoatribuye esa potestad, precisamente invocando emergencia, y en los "delegados" existe una previa autorización o delegación por parte del Congreso, y es lo que los medios denominan "superpoderes". Por lo tanto, es necesario distinguir entre los diferentes tipos de decretos o reglamentos, porque el dictado de los llamados "autónomos" y de los "reglamentarios" es absolutamente lógico y necesario, ya que es con ellos mediante los cuales el Presidente "hace" y "gestiona"; luego, si proliferan estos decretos es porque, por lo menos, se percibe "acción" en las autoridades. Los que no son convenientes son los otros, porque entonces significa que en el país existen situaciones de emergencia o, por lo menos, de tal necesidad y urgencia que tornan imposible el normal funcionamiento de las instituciones, lo cual no resulta alentador. Lamentablemente, el constituyente de 1994 autorizó al Congreso a delegar sus propias facultades al Presidente, y a éste a ejercer atribuciones del aquél sin previa autorización. Desde luego se estableció una serie de condiciones (Arts. 76 y 99 Inc. 3, respectivamente), pero son tan ambiguas y admiten tantas interpretaciones válidas, que terminan desnaturalizando la excepcionalidad que sustenta el dictado de ese tipo de instrumentos. Además, al estar previstos en la Ley Suprema, los presidentes se sienten con derecho a dictarlos y, en definitiva, a ejercer potestades del Congreso, circunstancia que sí es lesiva para el sistema republicano. Por lo tanto, debe comprenderse que no todos los decretos son malos ni dañinos para la República como sistema de gobierno, sino sólo aquellos que, como los de "necesidad y urgencia" y los "delegados", son emitidos por el Presidente para ejercer facultades del Congreso, órgano que está llamado constitucionalmente a controlarlos. Me animo a considerarlos "cancerígenos" para la salud de las instituciones, porque autorizan al primer mandatario a ejercer facultades extraordinarias, cuyo otorgamiento, paradójicamente, es considerado delito por el Art. 29 de la propia Constitución nacional. Editorial I Las instituciones, ante un cóctel explosivo Ni la legitimidad de los votos en una elección popular ni la reconstrucción de la autoridad presidencial tras la crisis de 2001, ni el argumento de la emergencia económica o la rebuscada pretensión de que peligra la gobernabilidad pueden hoy justificar la desfiguración de los trazos esenciales que definen la república. El principio de división de poderes, el carácter soberano del Congreso de la Nación, la alternancia en el mandato representativo y la existencia del Poder Judicial como garante de ese ordenamiento fundamental no son elementos cosméticos, de los que se pueda prescindir sin afectar la columna vertebral de nuestra Constitución Nacional. De defender esos ejes se trata cada vez que se habla de la necesidad de mejorar nuestra calidad institucional, objetivo imposible si no se parte de que, ante todo, deben respetarse las instituciones republicanas. En los últimos tiempos, esos principios han soportado severos golpes. Los más recientes han sido la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia (DNU), sancionada durante la última semana, y el avance del denominado proyecto de superpoderes, por el cual se busca delegar indefinidamente en el jefe de Gabinete de Ministros la facultad de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total de recursos aprobados por cada ley de presupuesto. Respecto del primer tema, podríamos discutir si la reglamentación del artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, que reconoció la existencia de los DNU, resulta un avance o un retroceso; incluso se podría pensar en evaluar las bondades del sistema de delegaciones en materia de regulación legal que utilizan otros países occidentales, en particular los Estados Unidos. Pero, en cualquier caso, ello requeriría siempre de un férreo control por parte de una oposición vigorosa y también de jueces que asuman su responsabilidad ante la historia, más allá de cualquier mayoría política circunstancial. Lamentablemente, ninguno de esos dos supuestos se halla presente actualmente en nuestro escenario público. La oposición es aún un conglomerado de voluntades dispersas e invertebradas; los jueces ven amenazado su futuro ante la nueva integración del Consejo de la Magistratura, y nuestra Corte Suprema no ha dictado decisiones contrarias a las necesidades o a la filosofía que encarna el Poder Ejecutivo. Muchas veces se ha dicho que la clave del sistema constitucional que nos gobierna se encuentra en el equilibrio de los poderes, y en el juego de frenos y contrapesos que busca dominar la humana tendencia hacia la hegemonía política de quienes ejercen el poder. Desde esta columna editorial hemos alertado en numerosas oportunidades acerca de esa tendencia hegemónica ante hechos puntuales o pretensiones específicas. Hoy, en cambio, la preocupación se centra en la convergencia de iniciativas y circunstancias dirigidas hacia un mismo objetivo: la concentración de facultades en un reducido grupo de ciudadanos que expresan en su auxilio, y como única justificación, que ellos nunca habrán de traicionar la voluntad del pueblo, como sí lo hicieron otros gobernantes. El presidente Néstor Kirchner, al justificar la ya sancionada reglamentación de los DNU, diferenció el uso que él hizo y hace de los decretos del que se realizó en el pasado. "Otros los utilizaron para meterle las manos en el bolsillo a la gente. Yo, para aumentarles a los jubilados y para proteger a la gente", dijo. No dijo el primer mandatario que ha sido él el jefe del Estado constitucional que más recurrió a esos decretos en toda la historia argentina. La realidad es que lo excepcional se ha transformado en una práctica corriente, llegándose al absurdo de que, entre mayo de 2005 y mayo de este año, mientras el Poder Ejecutivo envió al Congreso 57 proyectos de ley, dictó 61 DNU, de acuerdo con una investigación del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas. Con la reciente reglamentación sancionada, cualquier DNU conservará vigencia a menos que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso. Si uno de los dos cuerpos legislativos lo aprueba y el otro lo rechaza, el decreto quedará firme y será irrevisable por la Justicia. En cuanto a los superpoderes, si bien la norma aprobada por el Senado que espera ser tratada por Diputados expresa que el jefe de Gabinete no podrá elevar el techo de las erogaciones presupuestarias, en la práctica, el Poder Ejecutivo ha recurrido al DNU para ampliar el presupuesto sin injerencia legislativa alguna. La combinación que deriva de la flamante reglamentación de los DNU y de la eventual ley de superpoderes, como se puede apreciar, puede resultar una verdadera burla a las instituciones. La democracia no es una mera ecuación aritmética que descansa en la legitimidad que emerge de las urnas. La democracia con mayúsculas es un sistema de vida en el que no caben los abusos de autoridad, basado en la tolerancia, a la que no puede escapar el pleno respeto por las minorías. El avance del hiperpresidencialismo, el afán por controlarlo todo, el crecimiento de la discrecionalidad en el Poder Ejecutivo y la escasa importancia que se le asigna a la división de poderes nos están alejando de aquellos objetivos y acercando a un sistema político sui generis en el que los auténticos procedimientos democráticos y las instituciones republicanas parecen meros formalismos burocráticos y molestos. Además, Kirchner es medularmente un peronista, no importa cuál sea el nombre que invoque en sus boletas electorales, y, por lo tanto, alguien que forma parte de una cultura que no es institucional, sino carismática y plebiscitaria. Porque es un peronista es probable que, como Menem, transforme una vez más el peronismo y, si la economía sigue en caja, gobierne, con larga vida y segura sucesión, un país donde una mayoría de ciudadanos lo acepta porque, hasta el momento, lo que Kirchner ataca no les resulta visiblemente valioso. Cambiar para que nada cambie Por Félix Loñ Para LA NACION En su escalada para concentrar el poder, el Gobierno ha dado un paso más con la aprobación de la ley reglamentaria de la facultad presidencial de dictar decretos de necesidad y urgencia. La referida norma no respeta la Constitución Nacional ni ha tenido en cuenta los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de esta temática. Sobre el punto, la Constitución dice que “el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Con este precepto, el constituyente marcó enfáticamente el principio de la división de poderes, señalando que no le corresponde al Poder Ejecutivo ejercer actividad legislativa. Agrega la norma mencionada que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes (...) podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia...”. La Corte Suprema ha señalado, en varios pronunciamientos, el alcance de la expresión constitucional transcripta. Así, dijo que no es suficiente dar referencias vagas y precisas sobre las circunstancias que justifican la necesidad y urgencia, sino que es necesario indicar en qué consisten y por qué ellas afectan al interés general. Además, destacó que el dictado de un decreto de necesidad y urgencia se enmarca en una situación absolutamente excepcional que impida seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes, puesto que admitirlos sin esta condición afectaría la división de poderes (“Verrocchi”, 19-8-99). También afirmó que no basta la crisis de un sector particular para la procedencia de disposiciones de este carácter, sino que debe estar en riesgo grave el interés general o social (“Risolía de Ocampo”, 2-8-00). Asimismo, señaló que no cabe recurrir al dictado de un decreto de necesidad y urgencia si no existe un grave riesgo social, máxime cuando la medida se adoptó durante el período de sesiones ordinarias (“Leguizamón Romero”, 7-1204). Así, la Corte asentó la improcedencia de la emisión de un dispositivo de este carácter en la etapa de funcionamiento normal del Congreso. Otro aspecto que merece destacarse se refiere a que la ley, de acuerdo con la Constitución, prevé la creación de una comisión bicameral permanente que habrá de revisar los decretos de necesidad y urgencia. Al respecto, la Carta Magna prescribe que en la integración de la Comisión deberá respetarse la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Sin embargo, la ley en cuestión contempla que la comisión estará formada solamente por dieciséis legisladores: ocho diputados y ocho senadores. Una composición como la prevista no permite preservar la proporción de las representaciones políticas de las Cámaras, especialmente la de Diputados. Si la cantidad de miembros de dicha comisión fuera mayor, el panorama cambiaría, pues tendrían cabida en ella más minorías sin menoscabo de la representación de la mayoría. Conocida es la importancia de la presencia de las minorías en los cuerpos deliberativos, pues sobre ellas recae, y no sobre el oficialismo, el control de la gestión del Poder Ejecutivo. Otra faz importante consiste en que la aprobación del decreto de necesidad y urgencia es posible, según la ley, con el consenso de una de las cámaras; más aún, si ninguna de ellas se expide, el decreto permanece vigente, pues sólo será derogado si ambas lo rechazan. La aquiescencia de una sola cámara es insuficiente para la aprobación del decreto, pues la Constitución (art. 81) exige para la aprobación de una ley –el decreto de necesidad y urgencia es una norma de sustancia legislativa– el consentimiento expreso de las dos cámaras, y basta el rechazo de una de ellas para que la norma no adquiera existencia. Por último, debido a que el decreto mencionado tendrá vigencia siempre que no sea desaprobado por ambas cámaras, ya que no se establece un plazo dentro del cual éstas deberían pronunciarse, la prolongación en el tiempo del silencio del Congreso implica, en la práctica, una aprobación tácita que, precisamente, se halla prohibida por la Constitución (art. 82): “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”. A modo de meditación final, se destaca que la ley no modifica la situación preexistente a su sanción, caracterizada por el uso excesivo e inconstitucional, por parte del Presidente, del dictado de decretos de necesidad y urgencia, lo cual viene produciendo un desplazamiento, cada vez mayor, de la facultad exclusiva del Congreso de hacer la ley, violándose, de este modo, la división de poderes. Así, al quedar las cosas como estaban, resulta aplicable la reflexión de Tancredi, consignada en la obra El Gatopardo, de Giuseppe Di Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es preciso que todo cambie”. El autor es profesor de Derecho Constitucional.