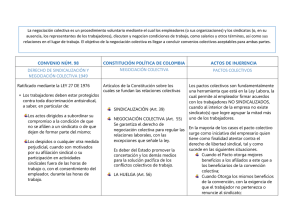

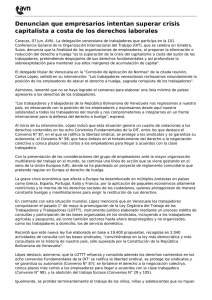

La negociación colectiva y la ley en Europa central y

Anuncio