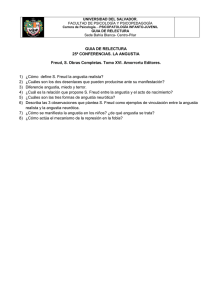

La personalidad neurótica de nuestro tiempo

Anuncio