Unidades fitogeográficas para la clasificación de ecosistemas

Anuncio

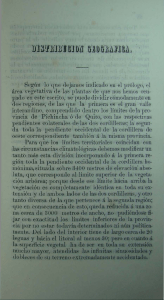

Recursos Naturales y Ambiente/no.54: 14-20 Comunicación Técnica Unidades fitogeográficas para la clasificación de ecosistemas terrestres en Costa Rica El Mapa de Unidades Fitogeográficas está compuesto de unidades espaciales que comparten características en sus patrones de vegetación. Esta segregación divide el país en 33 unidades, dos de las cuales pertenecen a la Isla del Coco. La representatividad de cada UF es variable a lo largo del territorio nacional; así por ejemplo, las “tierras bajas del río Tempisque” es la categoría más abundante, en tanto que las “laderas de los edificios volcánicos de Guanacaste”, los “páramos de la cordillera Volcánica Central”, las “laderas y zonas bajas de la península de Nicoya” y las “cimas de la península de Osa” son las más raras o de menores dimensiones. 1 14 Departamento de Botánica, Instituto Nacional de Biodiversidad. [email protected] Recursos Naturales y Ambiente/no. 54 Foto: TNC. Nelson Zamora1 Summary Se ofrece un nuevo sistema de clasificación de los sistemas ecológicos terrestres para Costa Rica. Se proponen 33 unidades fitogeográficas con su respectiva descripción. Las unidades fitogeográficas se definen por patrones florísticos, los cuales, para propósitos de su delimitación, son combinados con factores abióticos. Palabras claves: Ecología vegetal; ecosistema; vegetación; taxonomía; biogeografía; composición botánica, bosques, Costa Rica. Phytogeographical units for the classification of terrestrial ecosystems in Costa Rica. A new terrestrial ecosystem classification system for Costa Rica is presented. Thirty- three phytogeographic units are proposed; a detailed description of each unit is also offered. The phytogeographic units are defined on a floristic pattern basis, and for delimitation purposes, these patterns are combined with abiotic factors. Keywords: Plant ecology; ecosystem; vegetation; taxonomy; biogeographic; botanical composition. Introducción os esfuerzos de clasificación de la vegetación en Costa Rica se iniciaron hace unos 143 años. Durante el siglo XVIII se hicieron esbozos generales de la cobertura por medio de espe‑ cies o grupos de ellas para designar tipos particulares de vegetación. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIX que el empleo de los elementos florísticos tomó mayor importancia para identificar regiones fitogeográ‑ ficas; entre los estudios más rele‑ vantes y detallados de esa época se destaca el de Wercklé (1909) sobre la subregión fitogeográfica costarri‑ cense. En 1969 se publicó el Mapa Ecológico de Costa Rica (Tosi 1969), basado en el concepto de zonas de vida de Holdridge (1967); a partir de ese momento cambia la concepción y se da mayor énfasis a los elemen‑ tos abióticos. En esa misma época se inicia también el movimiento de conservación en Costa Rica, con la creación de parques nacionales y reservas biológicas. A pesar de que estos dos últimos eventos se dieron casi al mismo tiempo, el desarrollo de ambas líneas de investigación ha ido en paralelo por muchos años y su integración es apenas de origen reciente. L Las contribuciones de Gómez (1986) y Herrera y Gómez (1993) proponen una concepción distinta sobre la clasificación de la vegeta‑ ción, ya que añaden otros elementos no considerados por el sistema de Holdridge. Uno de gran importancia es el número de meses secos o esta‑ cionalidad. La reciente publicación de un mapa de regiones botánicas o florísticas integra de nuevo los ele‑ mentos florísticos como elementos claves para el modelado de tipos de vegetación en el país, dando énfasis a patrones de composición (ver jus‑ tificación y descripciones en Zamora et ál. (2004). La presente propuesta de uni‑ dades fitogeográficas pretende dar seguimiento y ajuste a la propuesta de regiones florísticas, con el fin de alcanzar una mayor complementa‑ riedad con sistemas recientes como los ya mencionados. Nuestra meta es lograr una propuesta más evo‑ lucionada y práctica que asegure la conservación y funcionalidad de la biodiversidad representada en Costa Rica. Para estos efectos se procedió a hacer una fusión de ambas iniciativas para generar las “unidades fitogeográficas” como elementos de filtro grueso para los sistemas terrestres. Comunicación Técnica Resumen La definición de las unidades fitogeográficas parte de la premisa de que existen patrones de vegeta‑ ción determinados por un conjunto o porcentaje de elementos florísticos que, por su abundancia y distribu‑ ción, pueden ser utilizados como indicadores para identificar áreas o regiones (núcleo, de procedencia, de origen), desplazamiento (altitu‑ dinal, latitudinal) y dominancia en el espacio. A partir de tales identifi‑ caciones se logra delimitar patrones. El modelado de los patrones (o unidades) se define, entonces, por el comportamiento de la compo‑ sición florística como elemento de mayor significancia. No obstante, en la definición final se consideran factores abióticos como los regíme‑ nes de precipitación, la variación de la temperatura, el número de meses secos, la variación topográfica del terreno, los rangos altitudinales, los factores edáficos, y, en ocasiones, elementos geológicos. El mapa actual es el resultado de un proceso que conjuga información de mapas y escritos de publicación reciente (Tosi 1969, Gómez 1986, Herrera y Gómez 1993, Zamora et ál. 2004). Además, como fuente de información primaria, se usó la base de datos Atta del Instituto Nacional Recursos Naturales y Ambiente/no. 54 15 de Biodiversidad (INBio), la cual contiene cientos de registros de especies de plantas provenientes de más de 15.000 localidades o puntos de inventario de la flora del Costa Rica. El proceso de análisis buscó lle‑ gar a una propuesta basada en fun‑ damentos científicos, pero que a la vez fuera sencilla, lógica y práctica para facilitar y guiar la conservación, protección, investigación y adminis‑ tración de la biodiversidad. El con‑ torno o “límite” de las unidades está definido, en la mayoría de los casos, por curvas de nivel (o gradiente altitudinal) o por un accidente geo‑ gráfico, como un río o cuenca ligada estrechamente a condiciones climá‑ ticas. A partir de un análisis vege‑ tacional previo, estos factores per‑ miten dibujar, grosso modo, dónde ocurren los cambios en la composi‑ ción florística. Los factores edáficos se han utilizado hasta el momento sólo para identificar áreas bajo la influencia de inundaciones o ane‑ gamiento, ya sea temporal o perma‑ nente. Este último factor ‑además de otros como nubosidad perma‑ nente, suelos calcáreos, aluvionales, etc. ‑ se ha empleado para dividir unidades en áreas más pequeñas, pero su unicidad siempre es guiada por la composición florística impe‑ rante. Las categorías de división deseadas son unidades, subunidades y polígonos o ecosistemas. La propuesta de clasificación El Mapa de Unidades Fitogeográficas (Fig. 1) está compuesto de unidades Figura 1. Mapa de Unidades Fitogeográficas de Costa Rica 16 Recursos Naturales y Ambiente/no. 54 espaciales que comparten caracterís‑ ticas en sus patrones de vegetación. Esta segregación divide el país en 33 unidades, dos de las cuales pertene‑ cen a la Isla del Coco. La descripción de cada una de las UF se encuentra en el Cuadro 1. La representatividad de cada UF es variable a lo largo del territorio nacional (Cuadro 2); así por ejemplo, las “tierras bajas del río Tempisque” (UF 06b) es la cate‑ goría más abundante, en tanto que las “laderas de los edificios volcá‑ nicos de Guanacaste” (UF 07b), los “páramos de la cordillera Volcánica Central” (UF 11a), las “laderas y zonas bajas de la península de Nicoya” (UF 12a) y las “cimas de la península de Osa” (UF 17a) son las más raras o de menores dimensiones (Cuadro 2). Cuadro 1. Descripción de las unidades fitogeográficas de Costa Rica UF Descripción 01a. Llanuras de Guatuso, tierras bajas Tierras bajas con topografía plana, 10-40 m, inundadas la mayor parte del año; esa condición de anegamiento tiene un efecto directo sobre la composición y estructura de la vegetación y provoca la formación de asociaciones de pocas especies que cubren extensiones significativas; la diversidad general de plantas es reducida. 01b. Llanuras de Guatuso, tierras elevadas Tierras elevadas con topografía plano-ondulada o levemente irregular, entre 40-500 m, con una buena condición de drenaje de los suelos y ausencia de anegamiento permanente, lo cual disminuye la formación de asociaciones de especies a gran escala y permite el sustento de una vegetación más heterogénea o diversa. 02a. Llanuras de San Carlos, tierras bajas Tierras bajas con topografía plana o ligeramente ondulada, 30-100 m, inundadas o semi-inundadas la mayor parte del año, con presencia de vegetación heterogénea en suelos de mejor drenaje y dispersas formaciones de asociaciones de especies en áreas influenciadas por el anegamiento. 02b. Llanuras de San Carlos, tierras elevadas Tierras elevadas entre 100 y 500 m, con topografía mayormente ondulada a irregular, suelos en general con buen drenaje, con vegetación heterogénea y alta diversidad de plantas. Sotobosque con abundancia de palmas, mayor concentración en las elevaciones bajas de esta unidad. Esta subunidad cuenta con la más alta diversidad de plantas, con presencia de unos pocos elementos florísticos de bosques montanos, que refleja cambios e indica inicios de una unidad superior. 03a. Llanuras de Tortuguero, tierras bajas Tierras bajas con topografía plana, entre 0-100 m, inundadas la mayor parte del año, lo que provoca la formación de extensas masas de bosque dominadas por unas pocas especies, en especial en aquellas áreas con inundación permanente. En general, esta condición de humedad de los suelos diminuye relativamente la diversidad de plantas y eleva la abundancia de unas pocas. 03b. Llanuras de Tortuguero, tierras elevadas Tierras elevadas, entre 100 y 700 m, con topografía mayormente ondulada a irregular que provee un buen drenaje a los suelos y eleva la diversidad de plantas y la formación de una vegetación más heterogénea. Esta subunidad tiene una alta diversidad de plantas, con presencia de unos pocos elementos florísticos de bosques montanos, lo que refleja cambios e indica inicios de una unidad superior. 04a.Tierras bajas del Caribe Sur Tierras bajas con topografía plana, de 0-100 m, con apariencia de llanura, permanecen inundadas la mayor parte del año, con presencia de asociaciones vegetales dominadas por unas pocas especies lo cual provoca una disminución general en la diversidad de plantas. Algunas áreas con un mejor drenaje albergan una vegetación más diversa y una estructura de bosque distinta. 04b. Estribaciones del Caribe de la cordillera de Talamanca Tierras elevadas, entre 100 y 700 m, con topografía de ondulada a irregular que provee un buen drenaje a los suelos y eleva la diversidad de plantas o la formación de una vegetación más heterogénea. Esta subunidad cuenta con alta diversidad de plantas, con presencia de unos pocos elementos florísticos de bosques montanos, lo que refleja cambios e indica inicios de una unidad superior. 05a. Península de Santa Elena Tierras con topografía irregular o quebrada, 0-719 m, con algunas áreas de llanuras de formación aluvional entremezcladas, principalmente en la desembocadura de ríos de mayor caudal. Alberga una vegetación propia de climas secos, en general caducifolia con elementos que se distribuyen en áreas áridas y subáridas, arbustiva, con sabanas arboladas y bosques de galería en las cuencas. Una pequeña muestra aislada de vegetación siempre verde con características de bosques nublados montanos aparece en la cima de mayor elevación (719 metros). Geológicamente, es uno de los sitios más antiguos de Centroamérica. 06a. Tierras bajas del Tempisque Tierras bajas con topografía plana, 0-40 m, inundadas la mayor parte del año; esta condición de anegamiento por largos periodos y niveles de agua relativamente altos albergan una diversidad de plantas exclusiva de sitios lacustres o palustres; la condición topográfica y edáfica de esta subunidad restringe o provoca un aislamiento de la vegetación. 06b. Pie de monte de la cuenca del Tempisque 06c. Cerros cársticos de la cuenca del Tempisque Tierras bajas con topografía plana a ondulada, de 40-600 m, incluye el pie de monte de las cordilleras de Guanacaste y Tilarán y lomas bajas del noroeste de la península de Nicoya, y se extiende al sur hasta el Valle Central occidental. Alberga una vegetación mayormente caducifolia, con pequeñas manchas de vegetación siempre verde o bosques de galería, en especial en áreas donde la capa de agua es más elevada; así como sabanas arboladas en la parte noroeste limitadas por una formación edáfica especial. Su composición cuenta con un patrón de dominancia (mayor-menor) y distribución norte-sur a lo largo del litoral hasta el Pacífico central. Cerros cársticos con topografía ondulada o irregular; formaciones calcáreas inmersas en una matriz general de llanuras a su alrededor provocan un aislamiento de la vegetación que se asienta sobre este sustrato tan exclusivo en la región, varias especies de plantas están restringidas a esta condición edáfica. Recursos Naturales y Ambiente/no. 54 17 18 UF Descripción 07a. Laderas de los edificios volcánicos de Guanacaste Tierras de laderas con topografía desde ondulada hasta quebrada, entre 600 y 1500 m por el Pacífico y 500-1500 m por el Caribe. Esta banda de elevación alberga una vegetación con características más húmedas por el lado Caribe y con un ligero efecto de estacionalidad por el lado pacífico. Su fisonomía en general es de vegetación compacta, con un sotobosque denso con muchos tallos. Modelada principalmente por factores climáticos como la neblina y fuertes vientos. 07b. Cimas de los edificios volcánicos de Guanacaste Tierras de las cimas de los edificios volcánicos, arriba de los 1500 m, con topografía quebrada, vegetación bajo condiciones de humedad relativa alta constante o permanente la mayor parte del tiempo, lo que hace que su diversidad sea más o menos homogénea. Los pasos abruptos que separan estos edificios volcánicos también tiene un efecto en la particularidad de la flora que albergan dichas cimas. Su fisonomía, en general, es de vegetación compacta, con un sotobosque denso con muchos tallos. Modelada principalmente por factores climáticos como la neblina y fuertes vientos. 08a. Cordillera de Tilarán Tierras de laderas con topografía ondulada a quebrada, a partir de los 800 m (por el Pacífico) y 500 m (por el Caribe). Por su condición de cordillera relativamente baja, de topografía general relativamente uniforme en toda su extensión, carece de pasos abruptos que le den una cierta “fragmentación”, lo cual incide en una vegetación, en la banda indicada, más o menos homogénea, con una fisonomía determinada por la nubosidad y fuertes vientos. En general esta cordillera es más húmeda y con menos estacionalidad que la cordillera de Guanacaste. 08b. Cordillera Volcánica Central Tierras de laderas con topografía ondulada a quebrada, a partir de los 1200 m (por el Pacífico) y 700 m (por el Caribe), hasta los 2900 m. En general es una cordillera más húmeda y menos afectada por fuertes vientos contrario a cordilleras anteriores con un ámbito altitudinal mayor. Su origen es volcánico reciente. Su vegetación, en especial hacia las partes más altas, presenta una mayor cantidad de elementos florísticos montanos de origen suramericano o bien de mayor relación florística con la cordillera de Talamanca. 09a. Valle Central Occidental y Cerros de Turrubares Tierras de baja elevación, con una combinación de topografía plana, ondulada a quebrada, su elevación está entre 700-1200 metros. Alberga una vegetación que resulta en una mezcla de elementos de distribución pacífico-costera, caducifolios a semi-caducifolios con elementos propios de elevaciones medias de la vertiente pacífica, en especial de distribución norte-sur y con un clima transicional provocado en mayor grado por efecto orográfico de la cordillera Central y estribaciones de la cordillera de Talamanca. 10a. Laderas del litoral Caribe de Talamanca Laderas del litoral Caribe, con elevación entre 700 y 3000 metros, de topografía quebrada a muy quebrada en casi toda su extensión. Esta región cuenta con una serie de pequeñas cordilleras o serranías de mediana elevación que corren más o menos en forma transversal o con dirección noreste y con disminución de elevación progresiva hacia la costa Caribe. Aunque el gradiente altitudinal es muy amplio, se asume (por ausencia de suficiente información) que debido a esa variada topografía, se da un cambio gradual en la composición de la vegetación, lo cual hace difícil identificar límites discretos para subdividir el área en más subunidades. En general esta vertiente es más húmeda, dada su exposición directa a los vientos alisios del norte. 10b. Laderas del litoral Pacífico de Talamanca Tierras de laderas del litoral Pacífico, con altitudes entre 1000 y 3000 metros, de topografía a quebrada. Esta unidad conforma una banda a lo largo de la cordillera que alberga una vegetación expuesta a una estacionalidad climática provocada por el efecto orográfico de la misma cordillera; además, el sistema montañoso que va paralelo a la costa (Fila Chonta, Dominical, Fila Cruces) y opuesto a esta subunidad captura la mayor parte de la humedad que proviene del Pacífico, favoreciendo aún más esta condición de estacionalidad y por ello varios elementos de las partes bajas alcanzan esta subunidad. Esta condición climática genera entonces una flora distinta, tanto en estructura como en composición de los bosques. 11a. Páramos de la cordillera Volcánica Central Tierras elevadas con topografía quebrada, entre los 2900-3432 metros de elevación, sometidas a bajas temperaturas o variaciones abruptas entre el día y la noche. Este factor, asociado con la elevación, condiciona el desarrollo y existencia de una flora con características parameras, no solo en su apariencia, sino en su composición. Además, su sustrato de origen volcánico, le da un carácter único en comparación con su similar en la cordillera de Talamanca. La depresión del valle del Guarco y valle del río Reventazón separa la cordillera Volcánica Central de la cordillera de Talamanca. 11b. Páramos de Talamanca Tierras elevadas de topografía ondulada, entre los 3300-3819 metros de altitud, sometidas a bajas temperaturas o variaciones abruptas entre el día y la noche. Este factor, asociado con la elevación, condiciona el desarrollo y existencia de una flora achaparrada y arbustiva, de características y especies únicas. Por lo general, arriba de los 3500 m, la flora es constituida únicamente por musgos y líquenes; hay presencia de glaciación en algunos casos y no tiene sustrato volcánico. Recursos Naturales y Ambiente/no. 54 UF Descripción 12a. Laderas y zonas bajas de la península de Nicoya Tierras bajas y laderas con topografía plano-ondulada a irregular, entre 0-700 metros de elevación. Su condición geológica de península relativamente estrecha bordeada por el océano y con un gradiente altitudinal relativamente amplio provoca la existencia de una vegetación de condiciones húmedas, especialmente hacia el flanco occidental. 12b. Cimas de la península de Nicoya Tierras elevadas o cimas de la península, arriba de los 700 metros de altitud, con topografía plano ondulada o irregular; la cima alberga una vegetación cuya fisonomía y composición está determinada en mayor grado por factores climáticos como niebla y viento, dándole características de bosque nuboso. 13a. Llanuras de Parrita Tierras o llanuras con topografía plana del litoral Pacífico, mayormente de formación aluvional, de 0-40 m, con frecuencia inundadas o afectadas por el movimiento de las mareas. La mayor parte del área alberga una vegetación de tipo palustrino o de ambientes estuarinos. 13b. Estribaciones occidentales de la cordillera de Talamanca Tierras de laderas bajas, con topografía plano-ondulada a ondulada, entre 40 y 700 metros de altitud. Dada su proximidad con la costa alberga una vegetación con características húmedas, donde un porcentaje de las especies, en especial las arbóreas, son caducifolias. Esta región, por su posición central en el litoral Pacífico, representa un punto donde se conjugan elementos florísticos de la vegetación caducifolia del Pacífico noroeste y vegetación de climas más húmedos del Pacífico suroeste. 14a. Fila Chonta Tierras de elevaciones medias, entre 600-1700 metros de elevación, de topografía quebrada, básicamente conformada por estribaciones de la cordillera de Talamanca. Presenta una combinación climática influenciada por el clima caliente costero y de neblina proveniente de la cordillera de Talamanca; probablemente esta característica climática hace que elementos florísticos montanos ocurran a elevaciones relativamente bajas y, a la vez, elementos florísticos de bosques muy húmedos de elevaciones bajas ocurran a elevaciones relativamente altas. Dada la cercanía de esta fila con la costa, la cual corre paralela a la fila, y la característica climática antes mencionada, se genera una flora muy particular que la convierte en una unidad distinta. 15a. Valle del General Tierras con topografía plano-ondulada, conformada principalmente por la cuenca del río Grande de Térraba, con elevaciones de entre 300 a 1000 metros. La sombra orográfica, causada por la cordillera de Talamanca al noreste y la fila costeña al sur, encierra este valle provocando un clima más seco, lo que permite la formación de una vegetación semi-caducifolia, de sabanas arboladas y parches de bosques muy húmedos, con una composición única y con varios elementos florísticos restringidos a esa unidad. 16a. Valle del Coto Brus Tierras de elevaciones medias desde 400 a 1000 metros, conformado principalmente por las cuencas de los ríos Coto Brus y Cotón. Delimitado por la cordillera de Talamanca al norte y la Fila Costeña sureña al sur. Florística y geomorfológicamente, es una extensión del Valle de General, pero con un clima menos estacional y una combinación de especies de plantas de distribución sureña y más de elevaciones medias (800-1000 m), así como algunos elementos endémicos importantes. 17a. Cimas de la península de Osa Tierras elevadas, de topografía quebrada, comprende las cimas de la península, arriba de los 500 m hasta los 745 m. Estas cimas presentan una condición climatológica especial, principalmente de niebla, que permite la formación de bosques nubosos a baja elevación; contienen un número considerable de elementos montanos que se entremezclan con los elementos propios de la zona núcleo, lo que crea una composición única dentro de esta unidad. 17b. Laderas de Osa y filas Costeña, Cruces y Cal Tierras de laderas, con topografía ondulada a quebrada, con elevaciones de 40 a 500 metros. Incluye la vegetación al interior de la península, punta Burica y las filas Costeña sur, Cruces y Cal. Esta unidad está definida por el patrón de vegetación núcleo al interior de la península, cuyos elementos han tomado aparentemente tres rutas de distribución, norte hacia las filas citadas, latitudinalmente en sentido noroeste a través de la costa y latitudinalmente en sentido sur y suroeste. La incorporación de las filas indicadas exige una mayor evaluación. 17c. Llanuras de la península de Osa Tierras bajas con topografía plana a plano-ondulada, de 0-40 m, mayormente de formación aluvional, permanente o temporalmente inundadas; vegetación lacustre, palustre o con una estructura y composición a menudo dominada por unas pocas especies, en especial en el estrato arbóreo. Recursos Naturales y Ambiente/no. 54 19 Cuadro 2. Abundancia (ha) de las unidades fitogeográficas de Costa Rica UF Extensión (ha) UF Extensión (ha) 11a 17a 1966.88 17c 154554.86 2799.56 08b 157996.50 12a 3528.33 15a 164698.97 07b 3588.55 13b 172491.15 11b 20795.76 03b 181456.45 06c 24660.91 12b 223789.50 14a 43475.41 02a 229139.80 13a 48720.45 06a 231126.68 05a 54641.17 08a 251997.16 16a 74036.83 10b 257632.55 04a 82069.56 01b 291649.68 01a 92509.46 17b 331824.47 04b 125072.21 03a 401348.54 02b 128979.11 10a 420430.63 09a 133392.28 06b 639534.73 07a 150385.70 Comentario final El fin último de la presente propues‑ ta es que sea utilizada como una base científica para la planificación del uso y protección de la biodiversidad del país. En este mismo número de la RRNA se ofrecen dos trabajos adi‑ cionales sobre el mismo tema (Arias et ál. 2008 y Finegan et ál. 2008, en este mismo número de la RRNA). No obstante, y como es de esperarse, esta propuesta deberá ser actualizada conforme se recolecte más informa‑ ción de campo. Asimismo, todavía es necesario hacer algunos ajustes en los límites entre algunas UF, finalizar la fase de documentación y la nomen‑ clatura del mapa. Nuestra meta es ofrecer bases científicas para la plani‑ ficación y manejo de la biodiversidad con un mayor grado de precisión para mejorar los procesos de toma de decisiones. Foto: TNC. El fin último de la presente propuesta es que sea utilizada como una base científica para la planificación del uso y protección de la biodiversidad del país Literatura citada Arias, E; Chacón, O; Induni, G; Herrera-F, B; Acevedo, H; Corrales, L; Barborak, JR; Coto, M; Cubero, J; Paaby, P. 2008. Identificación de vacíos en la representatividad de ecosistemas terrestres en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica. Recursos Naturales y Ambiente no. 54:2127. Finegan, B; Céspedes Agüero, M; Sesnie, SE; Herrera, B; Induni, G; Sáenz, J; Ugalde, J; Wong, G. El monitoreo ecológico como herramienta de manejo para la conservación. Bases conceptuales y estructura del Programa de Monitoreo Ecológico Terrestre en Áreas Protegidas y Corredores Biológicos de Costa Rica. Recursos Naturales y Ambiente no. 54:66-73. Gómez, LD; Herrera, W. 1986. Vegetación y clima de Costa Rica. San José, CR, EUNED. Vol. 1. 327 p. Herrera, W; Gómez, LD. 1993. Mapa de unidades bióticas de Costa Rica. San Jos{e, CR, US Fish & Wildlife Service / The Nature Conservancy / Incafo / Centro de Datos para la Biología de la Conservación de Costa Rica / INBio / Fundación Gómez-Dueñas. Escala 1: 685.000. Color. Holdridge, LR. 1967. Life zone ecology. San José, CR, Tropical Science Center. 206 p. Tosi, JA., Jr. 1969. Mapa ecológico: República de Costa Rica según la clasificación de zonas de vida de LR. Holdridge. San José, CR, Centro Científico Tropical. Escala 1:750.000. Color. Wercklé, C. 1909. La subregión fitogeográfica costarricense. San José, CR, Sociedad Nacional de Agricultura. 55 p. Zamora, N; Hammel, B; Grayum, MH. 2004. Vegetación. In Hammel, BE; Grayum, MH; Herrera, C; Zamora, N. (eds.). Manual de plantas de Costa Rica. Missouri, US, Missouri Botanical Garden Press. Vol. I. p. 91-216. 20 Recursos Naturales y Ambiente/no. 54