Num102 007

Anuncio

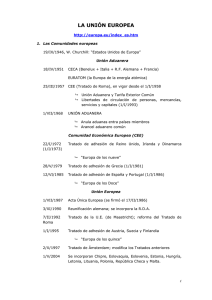

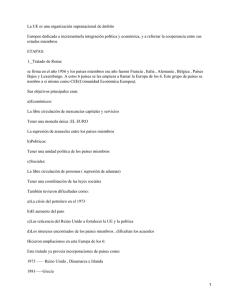

La integración europea en el momento actual: una perspectiva española ABEL MATUTES* L a integración europea se concibió, desde sus inicios, mirando sistemáticamente al futuro. Tal disposición de ánimo es propia y peculiar de la Civilización Occidental; la civilización que Europa fragua a lo largo de su existencia histórica. Es revelador y en extremo significativo que, precisamente la civilización que entre todas más ha escudriñado su pasado, sea asimismo la única que, en sus períodos de mayor pujanza creativa, se haya planteado su futuro como proyecto realizable. Esa característica cumbre, que nos singulariza, y que es gloria y motor del predominio alcanzado, constituye en sí la manera que Europa tiene de superar sus problemas existenciales en los momentos cruciales. Tras las dos Guerras Mundiales, Europa había alcanzado el último de esos momentos cruciales. Con el Continente virtualmente deshecho y el mundo entero sumido en los padecimientos y calamidades artificialmente provocados por nuestras “guerras civiles” entre Europeos, se imponía * Ministerio de Asuntos Exteriores. un punto final. Había que articular los entendimientos necesarios para que no pudiera generarse una nueva conflagración desde y por los antagonismos tradicionales de las potencias del occidente europeo. Bajo el techo aparentemente precario, pero que resultó firme, de la “paz nuclear” —que ideológicamente se dio en denominar de manera peregrina de “guerra fría”—, sabido es que dos hombres de Estado con larga visión, De Gaulle y Adenauer, se empeñaron en superar políticamente la pertinaz y trágica confrontación franco-alemana. Otros visionarios, igualmente realistas, aprovecharon ese clima político para la consolidación de tan decisivo empeño. Retomando la vieja aspiración idealista de una Europa unida a lo Coudenhove-Kalergi, se lanzaron con espíritu práctico a la fusión de intereses. Es la gesta — porque gesta fue— de los Monnet, los Schumann, los Spaak, los De Gasperi,... Es la Europa que surge de los resultados de la C.E.C.A. y que grana en los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957. La ambición de fondo de entonces —como la de hoy— se propuso que el mañana fuera mejor: radicalmente mejor, y por ende distinto, por pacífico, por la armonía y cooperación en las relaciones mutuas entre los países firmantes, por la multiplicación de oportunidades brindada a sus ciudadanos y por el incremento sustancial de su seguridad y bienestar. En aquella fecha quedó pactada la construcción de un futuro conjuntado y común para los países signatarios, abierto a ulteriores adhesiones. La historia de Europa, de los últimos cuarenta años, ha sido la crónica de los éxitos alcanzados en la puesta en práctica de aquel diseño de integración, de las dificultades que se han tenido que superar, de las sucesivas adhesiones que fueron negociadas y de la paulatina profundización del proceso por extensión a nuevos supuestos de acción comunitaria. El modelo de integración inicialmente concebido ha quedado básicamente convertido en una realidad y en buena medida superado. Más, como es notorio, el espíritu integrador persiste con idéntico empeño y renovada ambición. Y a esa circunstancia se ha venido a sumar, desde los cambios sorprendentes acaecidos en la Europa Central y Oriental, la voluntad de adhesión de un buen número de países que antes no podían acceder en razón de su institucionalización no democrática. Todo ello ha abierto, como es bien sabido, un amplio espectro de nuevos problemas y desafíos, que por su magnitud llevan incluso a hablar de “momento refundacional”. Y así, vuelve a aflorar una vez más el impulso creativo propio de nuestra vieja, aunque siempre remozada, Europa, encarando su nueva problemática con propósito claro de futuro: la construcción de la Europa que deseamos para el siglo XXI. La respuesta a esos nuevos desafíos quedó ya definida en la cumbre de Madrid. La apretada agenda incluye, como es de dominio público, la Conferencia Intergubernamental para la reforma de los Tratados, la moneda única, la ampliación a la Europa del Este y del Mediterráneo, la negociación de las coordenadas financieras que se estrenarán con la iniciación del siglo y la nueva estructura de seguridad y defensa. Todo ello configura una estrategia integral, en la que todos los elementos están interconectados, de forma tal que, un contratiempo en la Unión Monetaria, por ejemplo, retrasaría el resto del plan y complicaría enormemente las negociaciones de la ampliación. Del éxito de la Conferencia Intergubernamental —prevista en el Tratado de Maastricht e inaugurada en Turín, el 29 de marzo de 1996— va a depender, en definitiva, el que la Unión sea capaz de responder eficazmente a los desafíos que tiene ante sí. Su agenda se ha ido enriqueciendo en el transcurso del último año. Hoy, en la fase final y decisiva de la negociación, los objetivos han quedado fijados. Así, se persigue, en primer lugar, hacer de Europa una empresa de los ciudadanos. Al mismo tiempo, se busca llevar a cabo una reforma que mejore el funcionamiento institucional de la Unión, a la vista de la próxima ampliación. Y, también, se pretende establecer los mecanismos que doten a la Unión de una mayor capacidad de acción exterior. De esta manera, si el gran objetivo del Acta Única fue el Mercado Único, y el del Tratado de Maastricht el sentar las bases para la Unión Económica y Monetaria, cabe preguntarse, dentro de ese triple objetivo, cuál habrá de ser la concreción fundamental que haya de singularizar el logro de la Conferencia. Desde luego, la reforma institucional —es decir, la eficacia de funcionamiento— es a todas luces un elemento clave, en especial ante la inminente ampliación de la Unión. Con todo, tras cuarenta años de experiencia, la necesidad de proceder a la adaptación de las instituciones a las nuevas exigencias se presentaba, en cualquier caso, impostergable. Mas, en el contexto de una Europa ampliada, aproximándose ya a sus límites geográficos naturales, asentada sobre un Mercado Único y una sociedad abierta y sin fronteras internas, el gran hito que la Conferencia puede brindar es el de la consolidación de la Unión como un área ejemplar de libertad, de seguridad y de justicia. Es acertado afirmar que entrañaría la respuesta adecuada a lo que es hoy un clamor de la ciudadanía, ante los niveles de inseguridad que plantean los diversos terrorismos y la delincuencia organizada. Objetivo, este último, que España ha impulsado en todo momento y que es compartido por todos. En tal sentido, es patente la necesidad de establecer una correlación entre, por un lado, la libre circulación de las personas en el espacio de la Unión Europea y, por otro, la adopción de una serie de medidas compensatorias de control en las fronteras exteriores, así como políticas comunes de asilo e inmigración, y medidas cualitativamente avanzadas de cooperación judicial y policial. En el plano institucional, a estas alturas, los problemas están claramente detectados y las propuestas de solución posibles se hallan sobre la mesa de negociaciones. La extrema sensibilidad de los temas, sin embargo, ha de postergar el acuerdo hasta el último momento. Es obvio, con todo, que los equilibrios en el Consejo se han ido deteriorando con las sucesivas ampliaciones. La cuestión se agravaría con las que se avecinan. El restablecimiento de esos equilibrios exige una reponderación del voto en función del volumen de población de cada país miembro. Con ello, se busca tan sólo que las decisiones del Consejo vayan avaladas por el lógico respaldo mayoritario en una “Europa de los ciudadanos”. A este fin, se viene contemplando la posibilidad de introducir como fórmula una doble mayoría, según la cual el voto mayoritario de los Estados, para ser válido, habría de representar igualmente un porcentaje significativo de la población de la Unión. Asimismo, hoy nadie discute la necesidad de reestructurar la Comisión si se ha de garantizar la eficacia de su desempeño. Se hace obligado limitar el número de sus miembros. Pero ese requisito, a todas luces evidente, se opone al natural deseo de todos los Estados miembros de formar parte de ella. En todo caso, la reducción de Comisarios, en buena lógica, debería conllevar sacrificios con carácter general. Así, los Estados que hoy cuentan con dos, podrían pasar a tener únicamente uno, mientras que los que tienen uno, a su vez, habrían de agruparse, sesionando de manera rotativa. En ese contexto, y para mantener la permanente y necesaria conexión entre los miembros circunstancialmente no representados y la Comisión, se ha pensado en la figura de los Comisarios adjuntos, con voz y sin voto. La democratización de las instituciones que se persigue exige, igualmente, el incrementar los poderes del Parlamento Europeo. Un objetivo que se alcanzará, básicamente mediante la extensión del procedimiento de codecisión y la atribución de competencias consultivas en cuestiones, tanto de justicia e interior, como de política exterior y seguridad. El Comité de las Regiones, que fue creado por el Tratado de Maastricht, también debería de ver potenciado el espectro de sus competencias en el plano municipal y regional, dada la muy inmediata incidencia, a esos niveles, de la aplicación y desarrollo de la normativa comunitaria. Con ello, se lograría la más directa participación institucional de la ciudadanía a través de las pertinentes entidades de gobierno local. A tal fin, España ha propuesto en la Conferencia el dotar de mayor legitimidad democrática al Comité en su composición, el incremento de sus competencias consultivas y la capacidad de acceder al Tribunal Europeo de Justicia en defensa de sus prerrogativas. En el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común hay claro consenso en el objetivo. La primera potencia comercial y de cooperación y desarrollo del mundo, no puede ser mero sujeto pasivo de los acontecimientos internacionales, ni aparecer dividida frente al resto de las naciones en cuestiones importantes. Para remediar esas deficiencias, es necesario lograr una política exterior más eficaz, más notoria y más continua. La propuesta de creación de una “célula de planificación y prevención” —sobre la que existe amplio consenso— va en tal sentido. Así también, a la vista de la próxima ampliación y como garantía de eficacia, se considera imprescindible mejorar y flexibilizar los procedimientos de decisión. A ese fin, con amplia aceptación, se ha propuesto introducir la “abstención constructiva”. Más polémica, en cambio, ha resultado la posible extensión del voto por “mayoría cualificada”, si bien cabría —como solución, acaso más viable y pragmática— limitar ésta a las decisiones operativas, manteniendo la unanimidad para las decisiones políticas y de intervención. A más de la eficacia, la Unión pretende para su acción exterior, notoriedad y continuidad, como queda señalado. Se contempla la posibilidad de crear un Alto representante “ad hoc”, que podría ser el actual Secretario General del Consejo, otra personalidad con el mismo rango y con la función en exclusiva, o la figura del denominado “Señor PESC”. España está abierta a cualquier opción, siempre que se garantice que, tanto la representación exterior de la Unión Europea, como la organización y dirección de la PESC sean responsabilidad de la Presidencia; la cual deberá además presidir el Comité Político. Así, la nueva figura que haya de crearse podría ser nombrada por el Consejo de Ministros, actuaría mediante mandato del mismo y bajo la coordinación de la Presidencia. Asimismo, y en estrecha conexión con la evolución de la orientación que pueda tomar la configuración de una política exterior común, están las cuestiones de seguridad y defensa continentales. Su vinculación con la OTAN y el ulterior desarrollo que esta última pueda procurar a sus actuales planteamientos, es también obvia. En cualquier caso, se estima desde luego necesario proceder a la reforma de la estructura de la “Identidad Europea de Seguridad y Defensa”; estructura que, en su conformación actual, separa de forma artificial las competencias respectivas de la PESC y de la UEO, dando así lugar a notables dificultades a la hora de la adopción de decisiones urgentes y acciones atribuibles con claridad a la Unión. Nadie discute, en todo caso, que para disponer de una política exterior con peso —y por consiguiente eficaz—, Europa requiere del respaldo de un dispositivo militar ágil y ostensible. Por ello, España se ha adherido a la iniciativa de Francia y Alemania de presentar, conjuntamente con Bélgica, Italia y Luxemburgo, una propuesta de integración de la UEO en la Unión Europea, por etapas claramente definidas. En cuanto a la UEM, también las posiciones que defiende España son claras. A poco más de año y medio del inicio de la “tercera fase”, nuestro objetivo inequívoco es formar parte de los países que, una vez saneadas debidamente sus respectivas economías, han de conformar el núcleo de arranque de la “moneda única”. Pretendemos ser beneficiarios de las manifiestas ventajas que ello conlleva, así como evitarnos las consecuencias negativas que se han previsto. El Gobierno ha tomado las medidas necesarias y los resultados están a la vista. Tanto los analistas especializados como los inversores se están haciendo ampliamente eco de sus alcances. Es un logro que estimo de justicia destacar puesto que, a comienzos del año pasado, la perspectiva era muy otra. A este respecto, quizás fuera conveniente recordar los supuestos que sustentan a la UEM como exigencia perentoria del momento que vive la realidad comunitaria. En un mundo cada vez más competitivo en el plano comercial y financiero, el incurrir en un declive económico por exclusión de los mercados, constituye un desafío real. Para hacer frente al mismo, se presentaban insoslayables dos exigencias: el saneamiento de las economías nacionales, por una parte; y, por otra, el ulterior mantenimiento de una estricta disciplina de gestión, como resultante de una unión económica que la garantizase. Así, era evidente que, para reanudar el crecimiento económico sostenido y crear empleo, las condiciones requeridas no ofrecían dudas: había que proceder al saneamiento de las finanzas públicas, alcanzar estabilidad económica, controlar la inflación, etc. Así también, una vez ajustadas las economías nacionales, despunta primordial la necesidad de mantener colectivamente ese logro de manera sostenida. Lógicamente, los países que van a integrarse en la UEM exigen la garantía de que todos se comprometan en firme con tal propósito. Para ese fin, se crea el Sistema Europeo de Bancos Centrales, organismo que asumirá las competencias y los poderes necesarios para dirigir en el futuro la política monetaria del conjunto de los países que hayan accedido a la moneda única. Y concluyo este repaso en volandas al espectro de transformaciones de gran aliento, por el que pasa en estos momentos la construcción de Europa, con una reflexión de orden interno. Con el fin de que España pueda asegurarse los resultados que persigue, en circunstancias tan trascendentes, es imprescindible contar en todo momento con un amplio respaldo por parte de las fuerzas políticas. Tal consenso cristalizó, ya de hecho, en un dictamen de la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales y se ha mantenido a través del continuo diálogo que el Gobierno tiene abierto a todos los niveles, a fin de informar de la marcha del proceso en su detalle. La Europa que haya de salir de las actuales negociaciones, la Europa del siglo XXI, nos incumbe a todos los españoles. En esa Europa renovada, vamos a estar plenamente integrados y activos; solidarios con su suerte y beneficiarios de sus aciertos. Consecuentemente, a ningún ciudadano español responsable le es dado desentenderse. Va a constituir el núcleo de nuestro mañana colectivo y, por lo tanto también, en buena medida, del futuro personal de cada uno de nosotros. El desafío y la esperanzada expectativa es, pues, de mayor cuantía.