Num129 016

Anuncio

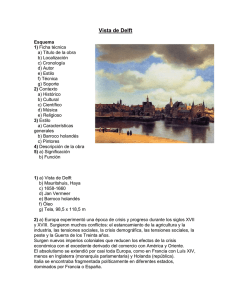

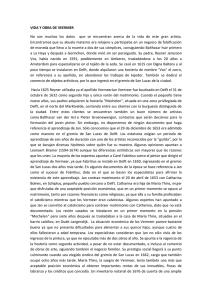

ARGUMENTOS Vermeer del Delft, poeta de la carta PEDRO SALINAS o con la pluma, sino con los pinceles, los tan delicadísimos de Vermeer, se ha expresado nunca mejor esta relación sutil de la mujer y la carta. Empiécese por recordar que aquel pintor sin igual de obras máximas en lienzos mínimos, aquel especialista en esmeros de la sensibilidad y primores del pincel, descubierto para el público por otro genio de las finuras psicológicas, Marcel Proust, dedica lo mejor de sus colores y sus amores a figuras femeninas. Como si quisiera, él, pagar los pecados de Rubens, hacer penitencia por su genial compatriota, por sus orgías espléndidas de movimiento, de deslumbres, de carnes desnudas, de hembras en tropel, que ofrece al mundo en centenares de lienzos, como otras tantas banderas desplegadas de la sensualidad, Vermeer devuelve a las mujeres al gineceo. Rubens amotina los cuerpos femeninos, los convulsiona, condenándolos a esguince y quiebros perpetuos, los arroja a la pasión; Vermeer los para, se los ofrece a la serenidad. Rubens las saca al aire libre, entrega sus cabelleras a los vientos, sus desnudeces a los castigos de los soles; las mujeres de Vermeer viven en aposentos suavemente iluminados por una luz de entre dos luces, que es pura caricia en todo lo que se posa. La pintura de Rubens escoge como su campo de liza y sede de sus fiestas la epidermis femenina, y en ella triunfa, canta y se eterniza; Vermeer arranca N deliciosas melodías cromáticas asordinadas, suavísimas, de las aguas del raso y del satén, de los visos de las pieles, que visten sus damas, casi siempre cubiertas hasta el cuello, y no desaprovecha arruga ni plieguecillo de la tela para remansar en ellos gráciles matices de luz. Rubens propaga con sus enormes cartelones los ejércitos carnales; Vermeer invita, desde sus breves lienzos, a los ejercicios espirituales. Y por eso, mientras las bravías de Rubens de desalan por los bosques, tras las fieras ilusorias, o pugnan, convulsivamente, por desprenderse de las garras del sátiro, las plácidas damiselas de Vermeer leen cartas, escriben cartas, en un camarín abrigado. Intimidad, ausencia. Nos encontramos, así, que el pintor ha entendido a maravilla ese aspecto de la psique femenina, su recogimiento, su clausura en su propio recinto interior. Era pintor de interiores, y no en el sentido elemental en que lo son otros, como Peter de Hooch, cuyo tema es el cuarto, la casa; el de Vermeer es una mujer en un cuarto. Y una mujer que entrega ese minuto de su vida a una ocupación exquisita, servidora de un placer espiritual: arrancar música de un clavicordio, pesar perlas en una balanza, corresponder, escribiendo o leyendo, con una persona ausente: el tema de Vermeer es un interior, dentro de otro interior; un alma recatada en una estancia retraída. ¿Y cómo sale de sí, sin soltarse de sí misma, ese personaje femenino, adorable entre todos los de Vermeer, cómo toca con el mundo? Por la carta. Es notable que de la numéricamente reducida obra de Vermeer, unos cuarenta cuadros, seis traten el tema de la carta. No falta ninguna de sus fases: la mujer que escribe, ya inclinada sobre su bufete, absorta en su escritura, ya con la pluma parada sobre el papel, y la mirada perdida en el aire, buscándose una palabra o un pensamiento mejores. La llegada del pliego, entregado por una camarera, que sorprende a la señora en su música. Y, sobre todo, porque aquí alcanza Vermeer su ápice, la lectura; no se sabe cuál la más admirable, si la del museo de Dresde o la del de Amsterdam. Las dos, de perfil, como apuntando que están presentes, pero no con nosotros. Las dos en pie, tan afanosas por leer la recién librada carta, que no les quedó tiempo de sentarse, sosteniendo el papel con las dos manos y dejando caer en él, entregándole, no ya el mirar de sus ojos —que los tienen bajos y no los vemos—, sino todo su ser entero. Son estos dos cuadros dos monumentos a la atención, dos poemas magistrales a la ausencia. Solas, las dos mujeres, en un ámbito sin más persona que ellas, pero rebosando de sensación de compañía invisible, que emana como callado canto de la carta, y las envuelve, mejor que presencia alguna, en purísimo goce de estar amorosamente asistidas, desde lejos. Y ese lejos, en el cuadro de Dresde, está allí, al fondo del cuarto —nuevo y delicado paralelo entre los dos interiores, el especial y el psicológico— representado en un mapa; siempre visible, como lo están de seguro, las visiones, la figura de los mundos —“Where the remote Bermuda ride”— por donde él anda, en el alma de la separada. ¿Quién ha ido tan hondo en la interpretación pulquérrima de lo que significa una carta como el pintor? Estos cuadros no tienen pareja ni rival en páginas escritas, literarias. Todos los creyentes en la carta, en su culto, habríamos de ponernos humildemente bajo la guía de este patrono: que él nos dirija la mano que escribe, los ojos que leen, el alma que quiere, cuando deseemos vencer ausencias.