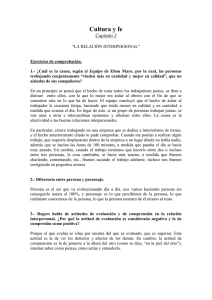

Teoría y realidad del otro. Vol. 2

Anuncio

"Volumen doble

Teoría y realidad

del otro

Tanto en la realidad como en la

teoría, la relación con el otro es, para

seguir usando el famoso epígrafe de

Ortega, uno de los temas de nuestro

tiempo. El hombre del siglo xx ha descubierto •—o redescubierto •—• su condición de persona, y lo ha hecho a través

de dos experiencias vitales polarmente

opuestas y complementarias entre sí: la

vivencia de su radical soledad (porque

ser persona es poder estar metafísicamente solo) y la de su radical comunidad

(porque ser persona, hasta en el caso de

Robinsón, es estar abierto a los otros).

Tal es la razón última de la copiosa y

creciente bibliografía acerca de ese tema.

Faltaba, sin embargo, un estudio suficientemente comprensivo de lo que la

relación con el otro es, así en la teoría

(lo que acerca de tal relación han dicho,

desde que se convierte en problema filosófico, los pensadores que le han consagrado su atención), como en la realidad

(lo que descriptivamente es el encuentro

y el trato entre un hombre y los demás).

No otra ha sido la meta de este libro.

{Sigue en la solapa siguiente')

TEORÍA Y REALÍDAD

DEL

OTRO

TOMO II

Selecta - 32

PEDRO LAÍN

ENTRALGO

TEORÍA Y REALIDAD

DEL OTRO

ii

OTREDAD Y PROJIMIDAD

Selecta

de

Revista de Occidente

Bárbara de Braganza, i 2

M A D R I D

PRIMERA EDICIÓN: 1 9 6 1

SEGUNDA EDICIÓN:

1968

© Copyright by Pedro Laín Entralgo - 1961

Editorial Revista de Occidente, S. A. \

Madrid (España) 1968

Depósito legal: M. 15.751 - 1968

Impreso en España por

Talleres¡Gráficos de ED. CASTILLA. S. A. - Maestro Alonso, 23 - MADRID

índice de materias del segundo volumen

TERCERA PARTE

OTREDAD Y PROJIMIDAD

13

CAPÍTULO I

EL ENCUENTRO EJEMPLAR

,

I. El «prójimo» en el Antiguo Testamento y en la parábola del Samaritano

II. Exegesis de la parábola-del Samaritano •..

III. Estructura psicológica de la parábola del Samaritano ...

19

20

21

25

CAPÍTULO I I

LOS SUPUESTOS DEL ENCUENTRO

I.

Supuestos metafísicos

1. Desde el punto de vista del «ser que es»: la relación y sus modos principales, 31.

2. Desde el punto de vista del «ser que soy», 37.

Carácter genitivo y carácter coexistencial de la conciencia, 39. Carácter dativo, expresivo y compresencial de la existencia, 40. La encarnación de la

conciencia, 43.

7

29

30

II. Supuestos psicofisiológicos

La bipedestación, 46. La conciencia vigil, 49. El sistema orgánico de la vida de relación, 49. Los interceptores, 51. La actividad del cerebro interno, 52.

III.

Supuestos histórico-sociales

De necesidad, 53. De modulación, 54.

45

53

CAPITULO III

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO

55

A.

LAS INSTANCIAS PREVIAS DEL ENCUENTRO

56

I. La instancia exterior

Realidad, 58. Exterioridad, 59. Intencionalidad, 63.

Tipos de la istancia exterior, 64.

58

II. La instancia interior

Omnianimación del mundo, 67. Solipsismo psicológico, 68. Normalidad coexistencial, 69.

66

B. EL MOMENTO FÍSICO DEL ENCUENTRO: MI PERCEPCIÓN DEL OTRO

I. Tipos cardinales del encuentro

II. Notas descriptivas del momento físico del encuentro.

Subitaneidad, 74. Irreductibilidad, 74. Falibilidad,

75. Singularidad cualitativa, 76.

III. Consistencia del encuentro

1. Consistencia psicofisiológica, 80. La expresión, 82.

Vivencia inicial del otro: su estructura, 83. Percepción de la intencionalidad ajena, 86. Afección

de lo vivido a la persona: lo en mí y lo mío, 92.

2. Consistencia ontològica, 95. Descubrimiento de la

composibilidad, 98. Percepción de la libertad ajena, 100. Estructura de la composibilidad, 100. La

nostridad inicial, 103. Nostridad genérica y nostridad dual, 104. Temporalidad y espacialidad del

«nosotros» prerresponsivo, 108.

70

70

73

80

C. EL MOMENTO PERSONAL DEL ENCUENTRO: MI

RESPUESTA AL OTRO

114

I.

Constitución del yo-tú o del yo-él

116

Negación de la respuesta, 117. Maduración de la respuesta, 119. Respuesta y responsabilidad, 122.

II. Carácter constituyente de la respuesta

126

La respuesta rechazadora, 130. La respuesta aceptadora, 131. Estructura de la relación post-responsiva, 131.

III. La organización del mundo del encuentro

132

Zona del «nosotros», 133. Zona de «ellos», 134.

Zona del «ello», 135.

CAPÍTULO IV

FORMAS DEL ENCUENTRO

A.

137

EL ENCUENTRO EN LA EXISTENCIA SOLITARIA. 138

I. La soledad del que no ha podido dejar de estar solo.

Adán y Mowgli, 138. Los niños-lobo de Midnapote, 141.

II. La soledad del que ha perdido la compañía

1. Soledad del adolescente

2. La ruptura de la comunicación

III. La soledad buscada y encontrada

1. El solitario por placer

2. El solitario por ascesis

138

144

145

150

154

154

157

B. FORMAS DEFICIENTES DEL ENCUENTRO

159

I. Deficiencias a parte alterius

1. La máscara

2. La huella

3. La intención objetivada

4. El monstruo y el animal

II. Deficiencias a parte percipientis

1. Percepción solamente visual del otro

160

160

163

164

170

176

177

9

2. Percepción solamente auditiva del otro

184

3. El encuentro táctil

189

C. FORMAS ESPECIALES DEL ENCUENTRO

I. El primer encuentro infantil

La primera sonrisa del lactante, 192. El encuentro en

las sucesivas etapas de la infancia, 198.

II.

III.

191

191

El encuentro heterosexual

208

Fenomenología del enamoramiento, 209. Estructura del

enamoramiento, 210. La relación amorosa, 213.

Tipificación del encuentro

Por su contenido, 216. Por su forma, 217.

D. LA FORMA SUPREMA DEL ENCUENTRO

216

219

Dios como Tú, 219. La experiencia religiosa, 220. La

experiencia religiosa ¿es un «encuentro»?, 222.

CAPÍTULO v

EL OTRO COMO OBJETO

231

I. Notas descriptivas del otro-objeto

II. Relación conflictiva con el otro-objeto

232

236

1. El otro como obstáculo

236

2. El otro como instrumento

240

3. El otro como «nadie»

245

III. Relación dilectiva con el otro-objeto

246

1. El otro objeto de contemplación

246

Estructura de la contemplación del otro, 247. El

amor de contemplación o distante, 250. La contemplación odiosa, 254.

2. La operación de transformar al otro

255

La educación, 256. La relación terapéutica, 257.

10

IV. La comunicación con el otro-objeto

257

1. Plano empírico

258

El silencio, 258. La conversación funcional, 258.

El diálogo socrático, 260. La penetración razonadora, 260.

2. Consistencia ontològica

261

El «nosotros» con el otro-objeto, 261

3. La aparición de un tercero

264

CAPÍTULO vi

EL OTRO COMO PERSONA

267

I. Teoría de la persona

Metafísica de la persona, 268. Propiedades de la persona, 269. Notas descriptivas del otro-persona, 271.

II. La relación interpersonal

La coejecución y su estructura, 274. Momentos cooperativo, compasivo y cognoscitivo de la coejecución,

275.

III. Formas dilectivas y formas conflictivas de la relación

interpersonal

Condición naturalmente amistosa de la relación interpersonal, 278. El odio, 279. La amistad, 281. Amistad y relación política, 288.

IV. El amor interpersonal

Amor de coejecución o instante, 291.

V. La comunicación interpersonal

La comunicación personal como interpretación: la comprensión, 295. La comunicación personal como intercambio, 299. El diálogo interpersonal, 299.

VI. Límites y fracaso de la relación interpersonal

11

267

273

278

290

294

303

CAPITULO VII

EL OTRO COMO PRÓJIMO

311

I. Amistad y projimidad

II. La relación con el amigo y prójimo

Amor de coefusión o constante, 319.

1. Estructura del amor constante: su «en» de implantación, 320. La concreencia, 321. El «en»

de espacialidad del amor constante, 325. El «hacia» del amor constante, 331. «Hacia» proyectivo, 334. «Hacia» elpídico, 338. La temporeidad

de la convivencia amorosa, 341. El «para» del

amor constante, 347. Erós y Agápé, 350.

2. Génesis y formas del amor constante

Génesis desde la misericordia, 352, la concreencia,

353, la simpatía, 354, el enamoramiento, 355, la

indiferencia, 356, y la aversión, 357. Formas conflictivas del amor constante, 358. El «próximo»

y el «lejano», 360. El número de las personas

amadas, 362. La diadicidad y sus razones, 364.

III. La comunicación amorosa

1. Aspecto empírico de la comunicación amorosa, 366.

Coloquio y silencio sobre el amor, 367.

2. Ontologia de la comunicación amorosa, 372. Tesis de la identificación metafísica, 373. «Nosotrossujeto» y persona, 376. Estructura de la comunión amorosa, 380. Realidad actual y realidad posible de la comunión amorosa, 387. Amor y correligación, 390.

IV. Visión arquitectónica del amor humano

313

318

351

366

393

EPÍLOGO DE CIRCUNSTANCIAS

397

ÍNDICE DE AUTORES

403

12

Tercera parte

O t r e d a d y projimidad

F ^ E S D E que en la aurora del mundo moderno surgió en la

*-^ mente filosófica europea el problema del otro —más precisamente: desde que los hombres sintieron la necesidad de

entender con buenas rabones el hecho innegable y cotidiano de

encontrarse con otros hombres—, la historia de ese problema

ha conocido dos etapas fundamentalmente distintas entre sí.

La primera abarca los tres siglos a que la historiografía al

uso suele dar el nombre de «modernos»: los que transcurren

desde los primeros decenios del siglo xvil hasta la primera

guerra mundial; si se quiere, desde los años en que se forma

la inteligencia de Descartes, primer hombre que de modo explícito se propone el problema filosófico del otro, hasta los

años en que las mentes de Scheler, Buber y Ortega van acercándose a la indecisa linde de su madurez. A lo largo de estos

tres siglos, el pensamiento occidental se ha movido entre dos

extremos: la metafísica monista y el yoísmo. Si bajo la múltiple

apariencia de las cosas es uno el Ser, ¿cómo puede explicarse

el hecho de que mi conciencia, espejo del Ser, crea descubrir

otras conciencias en torno a ella? Más o menos expresamente

vivida, esta ha sido la interrogación latente en Spinoza, Hegel,

Schelling, Schopenhauer y von Hartmann. Por el otro extremo, el yoísmo, desde Descartes a Husserl, pasando por Kant

y Fichte, ha confundido con exceso el orden ontológico y el

orden psicológico en su visión del individuo humano. Que la

persona pensante sea irreductiblemente una realidad individual y autónoma, ¿exige acaso que el yo, expresión psicológica

de la persona en el mundo de los fenómenos, haya de estar

radical y cerradamente solo? Resultado de la dialéctica entre

el uno y otro extremo ha sido la «egología» moderna, con su

15

distinción a priori entre un olímpico «yo trascendental» o «absoluto» y un fluyente y mudadizo «yo empírico»; y en lo que a

nuestro problema atañe, la concepción del otro como «otro yo».

Pese a sus graves diferencias, en esto han coincidido Descartes,

Hegel, Dilthey y —ya con un pie en otro campo— Husserl.

En la segunda de las dos etapas mencionadas —es decir,

durante los cuatro o cinco últimos decenios de su intensa,

dramática historia— el pensamiento de Occidente ha hecho,

entre otros, estos dos decisivos descubrimientos: a) Que en

el orden ontológico, el ser de mi realidad individual se halla

constitutivamente referido al ser de los otros; por tanto, que

el solipsismo metafísico es una construcción mental artificiosa,

injustificada y penúltima; y b) Que en el orden psicológico, el

«nosotros» es anterior al «yo», al cual de un modo o de otro

siempre acompaña. Con cuantos falseamientos y limitaciones se

quiera, el pensamiento filosófico y el vivir cotidiano de nuestro atormentado siglo han pasado de ser «yoístas» a ser «comunitarios»; y siendo tan violentos los contrastes entre los pensadores que mejor representan la novedad de la vida europea

ulterior a 1914, así nos lo ha demostrado un examen de sus

respectivas actitudes frente al problema del otro. Muy diversamente entendido por quienes lo pronuncian, el término «Nosotros» viene siendo una de las palabras claves de nuestra época.

¿Puede decirse, sin embargo, que entre tan abrumadora bibliografía haya' surgido, respecto del problema del otro, la

comprensiva «teoría general» que ya Scheler pedía en Esencia

y formas de la simpatía ? No lo creo; y esta honda convicción

mía viene siendo, desde hace cuatro lustros, el motor de las

reflexiones que los capítulos subsiguientes contienen. La meta

a que con ellas me propongo llegar va a ser —lo declaro sin

ambages— mi propio punto de partida. ¿Acaso no sabemos

desde Dilthey, y aun desde Pascal, que esa es la regla en las

aventuras del espíritu humano? E n las páginas finales de su

Introducción a las ciencias del espíritu, Dilthey hace suya la lección

de un cuento de Novalis. Arrebatado por un vehemente anhelo de conocer los secretos de la Naturaleza, un joven abandona a su amada y recorre mil países, siempre con la esperanza

de encontrar a la divina Isis y contemplar su rostro maravi16

lioso. Y cuando por fin llega a estar ante la diosa de la Naturaleza, alza el leve y brillante velo que la oculta... y cae su amada

en sus brazos. En sus empresas espirituales suele alcanzar el

hombre aquello que, sin él saberlo claramente, ya tenía dentro de sí. La nueva posesión será siempre más rica y profunda

que la antigua, y en ocasiones diferirá ampliamente de esta;

será, en suma, nueva; pero algo muy íntimo y esencial habrá

quedado constante a través de las vicisitudes de la búsqueda.

Dicho de otro modo: el hombre es capaz de crear, siquiera

sea a su humana y muy limitada manera; pero sus personales

«creaciones» suelen ser el hallazgo de algo que oscura y germinalmente ya palpitaba en los senos de su alma desde que

esta comenzó a tener conciencia de sí. Sépalo él o no, algo

en su realidad impide que sus proyectos, sus fracasos y sus

logros sean una arbitraria sucesión de palos de ciego.

La divina Isis de mi modesta pesquisa actual va a ser el

modo de la relación interpersonal que desde ahora llamaré

«vida en projimidad»: el peculiar género de la convivencia

entre dos hombres en que tanto el uno como el otro son

«prójimos» entre sí. Para alcanzar una suficiente visión teorética de esa vida, y a la manera del mozo de Novalis, comenzaré mi empeño exponiendo el breve, sencillísimo y nada

filosófico relato en que la ejemplar figura humana del «prójimo» surge expresamente a la vida histórica. Luego lo abandonaré, y a través de las distintas vicisitudes que el camino

imponga —las páginas precedentes contienen los nombres principales de esta espiritual odisea— viviré mi propia aventura.

Tal vez la varia experiencia del camino nos permita al lector y a

mí que ese viejo relato y esta figura ejemplar brillen ante nuestros ojos con algún destello nuevo en su luz imperecedera 1.

' Quiero ser bien entendido. Esta Tercera Parte de mi libro no

trata de ser una Sociología general, y menos un proyecto de reforma

de la sociedad objetivizada y objetivante en que hoy vivimos. Aunque yo tenga mi personal idea de lo que va siendo tópico llamar «el

sentido de la historia», la meta de este libro queda limitada a dos

modestos propósitos: uno de orden teorético, ofrecer al lector una

doctrina de la relación interhumana suficientemente amplia, comprensiva y actual; otro de carácter práctico, moverle a reflexión acerca de su manera de convivir con las personas en torno.

17

2

Capítulo I

J£l encuentro ejemplar

U N T R E todos los encuentros interhumanos, reales o imagi*-' narios, ninguno más ejemplar e ilustre que el de un

Samaritano y un hombre maltratado y herido cierto día en que

aquel bajaba de Jerusalén a Jericó. He aquí el sencillo texto

que nos lo relata:

«Luego un doctor en la Ley se presentó, y para ponerle

en un aprieto le dijo: —Maestro, ¿qué haré para tener parte

en la vida eterna?—. El le dijo: —¿Qué está escrito en la Ley?

¿Cómo lo entiendes?—. El contestó: —Amarás al Señor tu

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza

y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo—. El le

dijo: —Bien has contestado: ha^ eso y vivirás—. Pero él, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: —¿Y quién es mi prójimo?—.

Jesús continuó: —Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,

y le salieron al paso unos ladrones que le despojaron y le

molieron a golpes, dejándole medio muerto al marcharse.

Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al

verle pasó al otro lado del camino. Igualmente, un levita que

también pasaba por aquel lugar, al verle pasó al otro lado.

Pero un samaritano que iba de viaje, se le acercó, y al verle

sintió misericordia. Llegó a él, le vendó las heridas, bañándolas

con aceite y vino, y subiéndole en su propia cabalgadura le

llevó a la posada y se cuidó de él. Y al día siguiente sacó dos

denarios y los dio al posadero, diciéndole: Cuida de este, y lo

25»

que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de

estos tres se mostró prójimo con el que había caído en manos

de los ladrones?—. El dijo: —Aquel que practicó con él la

compasión—. Jesús le dijo: —Ve, pues, y haz lo mismo»

(JLue. X, 25-27) 1.

Tratemos de acercarnos con algún rigor al sentido de este

texto venerable. Y para ello, como hoy es habitual entre los

escrituristas, miremos ante todo si existe alguna diferencia

entre la significación de la palabra «prójimo» cuando la pronuncia el legista y cuando la pronuncia Jesús.

I. En su primera respuesta, el legista reúne dos sentencias

del Antiguo Testamento (Deut. 6, 5, y L·evit. 19, 18). «Amarás

a tu prójimo como a ti mismo», dice la segunda. Los Setenta

tradujeron con las palabras helénicas plésíos (literalmente: «el

que está cerca», «el próximo») y plesíon (un adverbio empleado

como sustantivo) el vocablo hebreo ré'a. La Vulgata, a su

vez, vierte con el superlativo próximas el plésíos de los Setenta,

y por lo tanto el ré'a de los textos hebreos. En tiempo de Jesús, ¿cuál era el verdadero sentido de este vocablo en la mente

de un israelita? Tal es nuestro problema más inmediato.

La verdad es que los términos plésíos y próximas traducen

unitariamente hasta cuatro palabras hebreas: 'ah, el hermano;

qarobh, el vecino más próximo, aquel con quien se comerá

el cordero pascual (Ex. 12, 4); 'amith, el compatriota, el de la

misma sangre (Lev. 5, 21, ei passim), y ré'a. La etimología de

este término evoca la idea de dos pastores que en el cuidado

de sus rebaños se asocian para prestarse servicios mutuos,

y ordinariamente significa el camarada, el compañero, el amigo

íntimo. De lo cual se desprende que el plésíos del Antiguo

Testamento —y por tanto el hombre a quien hay que «amar

como a uno mismo», según el Levítico— es el otro israelita,

el hombre del mismo pueblo. Solo al ger, al extranjero domiciliado en Israel e integrado en la Alianza, se extendería el

mandato que prescribe la benevolencia y el amor (Lev. 19, 34;

' He seguido, con leves variantes, la versión de José M.a Valverde y José Ramón Díaz: Los cuatro Evangelios (Madrid, Ediciones Guadarrama, 1960).

20

Deut. io, 19; Ex. 22, 20, etc.). Al extranjero puro y simple,

al nokri, está permitido explotarle sin escrúpulo (Deut. 15, 2-3;

23, 21), y más aún siendo samaritano 2. «Para los hombres

de Israel —escribe el Padre Bonsirven, recogiendo el común

sentir de la exegesis cristiana y rabínica—, la humanidad se

divide en dos fracciones: los israelitas fieles, los amigos de Dios,

esto es, los prójimos, y los otros (aherím), apóstatas o paganos,

todos igualmente enemigos de Dios» 3. La neutralidad afectiva de la palabra griega plésios, que de suyo alude no más que

a una «proximidad» espacial o temporal: «lo que está al lado»,

«lo que va a suceder», se hace cálida, fraternal vinculación con

el otro israelita cuando, usada por los Setenta, esa palabra es

traducción de ré'a y de los términos veterotestamentarios antes

mencionados 4 .

Un texto del Eclesiástico parece preparar la acepción que

Jesús va a conceder a la palabra «prójimo». Dice así: «La misericordia del hombre se ejerce para con el prójimo, pero la

misericordia del Señor se extiende a toda carne» (Eccii., 18, 13).

Esta divina superación del estrecho precepto antiguo es precisamente la que Jesucristo va a proclamar con su palabra

y con su ejemplo 5 .

II. El problema de la relación con «el otro», fuese este

pagano o apóstata, se agudiza en Israel ai comienzo de nuestra

era. Los papiros del Mar Muerto prescriben el «odio» al ene2

Así lo acredita la exegesis rabínica del Deuteronomio. Véase

J. Bonsirven, Le Judaisme palestinien au temps de Jésus-Christ (París, 1935) II, págs. 264-266.

3

Dicf. Bible, Supplément, t. IV, art. «Judaisme».

4

Véase C. Spicq, Ágape dans le Nouveau Testament (París,

1958) I, pág. 180, y H. Weinel, «Die Nachstenliebe», en Archiv

für die gesamte Psychologie, 1932, 247-260.

5

Además de los libros de Bonsirven, Spicq y Weinel antes mencionados, véase, para lo que atañe a la idea paleotestamentaria del

«prójimo»: D. Buzy, Les Paràboles (París, 1932); Greeven, Fitchner,

art. irXvjaíov, en el Theologisches "Worterbuch zum Neuen Testament

de Kittel, VI, 310-316; V. Warnach, Ágape (Dusseldorf, 1951), y

«L'amour du prochain, gage de notre amour du Christ», del P. Ramlot, O. P., en L'amour du prochain (París, 1954). Este último libro

será, en lo sucesivo, citado mediante la sigla AP.

21

migo y al extranjero, y San Pablo llama «muro de odio» al que

separa la Sinagoga del mundo gentil (Ef. II, 14). Mas, por

otra parte, ¿no habían anunciado los profetas el universalismo?

El proselitismo judío de la diàspora tenía su más serio obstáculo

en ese estrecho y vehemente «aislacionismo» de los israelitas

de Palestina. Hillel, un hombre de la diàspora, predicaba

«amar a las criaturas y aproximarlas a la Torah». La pregunta

del legista a Jesús, ¿tendría el oculto propósito de obligarle

a optar, como judío, entre una postura «cerrada» y una actitud «abierta»?

Sea de ello lo que fuere, la respuesta de Jesús abre un mundo

nuevo. Comienza por elegir como ejemplo la figura de un

samaritano: para todo buen israelita, un sujeto perteneciente

al «pueblo insensato» que no merece el nombre de pueblo,

y al que cordialmente hay que aborrecer (Eccli. 50, 27-28),

un enemigo nato, un hombre a quien ni siquiera pedir agua

para beber es lícito (Job. IV, 9). Con su elección, Jesús rehabilita al pueblo de Samaría y repara una de las más graves

desgarraduras del mundo antiguo, la que en este venía causando el aislacionismo religioso de Israel. No parece un azar

que sea el evangelista Lucas el narrador de la parábola. Acaso

por una ingénita blandura de su corazón, Lucas, «el escriba

de la mansedumbre de Cristo», según la frase de Dante, es el

más puntual transmisor de los sucesos en que mejor se expresa

la constante voluntad de rehabilitación que hay en Jesús: el

encuentro con la pecadora en casa de Simón, el diálogo con

Zaqueo, la promesa al buen ladrón, las historias del hijo pródigo y del fariseo y el publicano, la inaudita exaltación del

Samaritano. Pero no es esta la única lección de la parábola.

Junto a ella, la exegesis reciente ha señalado otras cuatro:

i . a El doctor judío, representante de una moral de preceptos, quiere saber en qué casos va a obligarle en conciencia

la ley que él mismo acaba de enunciar. Su actitud es la del

casuista. Rompiendo abiertamente con ella, Jesús, predicador

de un evangelio de amor, le sugiere escuchar la ley del corazón,

que resuelve todos los casos particulares.

La dialéctica de Jesús es, dice el P. Ramlot, «la de un maestro espiritual que trata de inducir en el discípulo un estado

22

de espíritu en el cual todos los problemas son resueltos a la

luz de la caridad, y no la de un jurista que busca las condiciones de aplicación de un precepto» (AP., 46).

2 . a E n la antigua Alianza, el deber moral frente al otro

es ante todo concebido desde el punto de vista de la justicia,

y de ahí la multitud de los mandamientos negativos respecto

de él: no matar, no causar daño, etc. A un prosélito que le

pedía un breve resumen de la Ley, el rabino Hillel responde

con la sentencia del viejo Tobías: «Lo que te enojaría que se

te hiciese, cuida de no hacerlo jamás a otro» (Tob. 4,1 6).

Y precisa Hillel: «He aquí la Ley y los profetas, todo lo demás

es comentario». Frente a esta moral de prohibición, Jesús no

quiere limitarse a formular una serie de preceptos positivos 6 ,

y prescribe la adopción de una eficaz y universal regla de acción: «Haced al otro lo que vosotros queráis que os hagan;

esto es la Ley y los profetas» (Ai/. VII, 12); más brevemente,

hacer el bien, en lugar de un mero no hacer el mal. «Entre

Hillel y Jesús hay toda la diferencia que va de una moral de los

pecados y los vicios a una moral de la gracia y de las virtudes;

se pasa de un código de prohibiciones a una carta de bienaventuranzas. Entre no perjudicar y hacer el bien, hay algo más que

una inversión del precepto o un cambio de virtud» (AP., 47).

Así lo enseña con su conducta el Samaritano de la parábola;

porque, según la tradición de los Padres de la Iglesia, la figura del Samaritano no sería sino una representación del

mismo Cristo ',

3 . a Al término de la parábola, Jesús pregunta: «¿Cuál de

estos tres se mostró prójimo con el que había caído en manos

de los ladrones?», y con ello invierte intencionadamente los

términos de la interrogación que le había hecho el legisperito.

A la pregunta de este: «¿Quién es mi prójimo?», Jesús responde, en efecto, trastrocando la relación de reciprocidad:

«¿De quién soy prójimo?»; esto es: «¿Quién es el verdadero

prójimo de quien tiene necesidad de ayuda?» «Esto significa

—comenta E. Stauffer— que (en orden a la noción de prójimo)

Jesús sustituye la antigua jerarquía concéntrica, de la cual

6

7

Véase, C. Spicq, o. c, I, 183.

San Ambrosio, Expositio in Lucam, P. L., XV, col. 1.718.

23

es centro el jo, por una jerarquía concéntrica nueva, centrada

en torno al tú» 8. Sustitución, conviene añadirlo con el propio

Stauffer, que no es teorética, sino operativa; no pertinente

a la doctrina, sino al comportamiento.

4 . a Con su interrogante respuesta, y frente a la expresa

intención del legista, Jesús enseña a no objetivar a los hombres.

«El fariseo —ha escrito Fr. Leenhardt— había propuesto una

cuestión objetiva, técnica. Pedía una definición que le permitiese identificar la categoría de los individuos a los que se

debe considerar prójimos. Jesús rechaza este modo de ver

las cosas. N o hay que poner etiquetas sobre los hombres» 9.

Piden a Jesús una definición, y él responde con una incitación

al bien obrar. «No es el saber lo que discierne al prójimo, sino

la misericordia», había dicho San Ambrosio.

Cristo, en suma, enseña a mirar al re'a, al «compañero»,

como a un hombre, y a tratarle con amor misericordioso

y operativo. Amar al otro siendo «prójimo» suyo y hacer del

otro un «prójimo»— expresiones que desde la parábola del

Samaritano van a ser correlativas, cuando no equivalentes—

es en primer término desvincularle intencionalmente de todas

sus ataduras familiares, amistosas y nacionales, para ver en

él, aunque hasta entonces hubiese sido un enemigo (hit. V,

44-45), su nuda y personal condición humana. «El concepto

bíblico de plésíon, liberado de sus determinaciones sociales

y afectivas —escribe el Padre Spicq—, llega a ser un absoluto.

El prójimo, en lenguaje cristiano, es el hombre: Todo lo que

deseéis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo vosotros

con ellos» (Mí. VII, 12). Con lo cual el «amor al ré'a como a

uno mismo» del L·evítico, se convierte en amor de caridad, en

agápe, esencialmente misericordioso y benéfico, se define por

su objeto (el otro como prójimo) y por su acto («practicar con

el otro la compasión», Luc. X , 37).

Es, pues, prójimo, según el Evangelio, todo hombre al cual

se puede hacer bien. Y puesto que ese otro era ya amado por

8

An ó.y)-.o.w, á-¡ xr¡, en el Theol. Wòrt. zum N. T., de Kittel, I, 46.

9

«La Parabole du Samaritain», en Mélanges Goguel (cit. por

Ramlot, AP, 52).

24

el Padre (Mí. V, 43-48), amarle con amor de caridad será imitar

y prolongar la dilección divina por aquel hombre. En fin,

según Mt. X X V , 31, sigs., todo indigente evocará a los ojos

de la fe, y hasta el fin de los tiempos, la doliente humanidad

de Jesucristo. El plhíon del Antiguo Testamento, tan neutro,

nácese así teológico y cristológico. Amando al prójimo se

ama a Dios —puesto que se está unido a El en el mismo

querer, el mismo objeto y los mismos actos del agápe— y se

ama a Cristo, que según sus propias palabras se identifica

siempre con el menesteroso. Con la revelación nueva, el amor

de caridad será el que haga a los hombres «prójimos» y les

una entre sí 1 0 .

III. Reaparecerán ante nosotros estas consideraciones al

término de nuestra jornada. Para iniciar esta, debemos poner

ahora entre paréntesis todo lo que en la parábola del Samaritano sea específicamente religioso, cristiano, y contemplar su

contenido como un suceso psicológico y moral genéricamente

humano. Así mirada la parábola, es posible discernir en su

estructura hasta cuatro momentos esenciales:

1.° Ante el herido pasan de largo un sacerdote y un levita.

Le ven, toman el otro lado del camino y prosiguen su viaje:

no han querido encontrarse efectiva y personalmente con aquel

hombre que yace maltrecho sobre el suelo. ¿Por qué? ¿Porque

han descubierto la condición samaritana de ese hombre y,

fieles a su fe de hijos de Israel, no han querido mancharse religiosamente poniéndose en contacto con un impuro? ¿Porque,

sin saber que es samaritano el herido, temen, si le atienden,

no llegar a tiempo de cumplir puntualmente el deber, acaso

grave, que en Jerusalén o en Jericó les espera? ¿Porque, más

simple y rudamente, les molesta emplear su tiempo —un

tiempo que podría ser empleado en quehaceres más gratos

o más provechosos— en la ingrata e improductiva faena de

cuidar un hombre herido a quien no conocen? La negativa

del sacerdote y del levita a convertir en verdadero encuentro

su fortuito tropiezo con el herido, ¿tiene como raíz la religión,

10

C. Spicq, o. c, pág. 184.

25

la moral o el puro egoísmo? N o lo sabemos. Nuestro juicio

intelectual y ético acerca de la conducta de uno y otro deberá,

por tanto, considerar esas tres distintas posibilidades.

2.° El Samaritano, en cambio, no solo ve al herido y adquiere conciencia y convicción de que este es un hombre doliente

y menesteroso. Además de esto, se acerca a ese hombre, quiere

encontrarse efectiva y personalmente con él. Frente al sacerdote

y al levita, que rechazan el encuentro con el herido, él lo

acepta; más aún, lo busca. Tal acto humano —el encuentro—

es el supuesto de la relación de projimidad.

3. 0 Viendo de cerca al herido —tal vez el primer movimiento de su alma fuese la mera curiosidad—, el Samaritano

siente misericordia por él. Esto es: vive en todo su ser, en su

alma y en su cuerpo, un sentimiento de solidaridad amorosa

y conmovida; en este caso, de compasión (éleos). Es un afecto

que pone en juego toda su persona, que le remueve las entrañas. N o parece un azar que el texto griego emplee aquí

el vigoroso verbo splanchni^á, comer las entrañas de un animal

sacrificado o sentir que se remueven las entrañas propias u .

La relación de projimidad tiene su motivo próximo en este

peculiar, hondo sentimiento de convivencia.

4. 0 Movido por ese sentimiento de misericordia, el Samaritano obra de acuerdo con su sentir y ayuda personal

y efectivamente al herido. Tal operación es, por supuesto,

libre, y como libre, creadora. Un griego diría: poética. El Samaritano de la parábola «sintió en sus entrañas misericordia»

(esplanchnísthe), y luego, prosiguiendo su acción de acercarse

al herido, «practicó» o «realizó con obras» (poiésas) esa «compasión» (tò éleos) que por él había sentido. La compasión

se realiza ahora en un poiein, en un hacer «poético» o creador.

Así, la relación de projimidad consiste a la postre en ayuda

efectiva; en esta tiene aquella su verdadera consistencia. Ayu" El verbo splanchnizó —ostensiblemente derivado del sustantivo splanchnon, viscera o entraña— es con toda probabilidad un

neologismo introducido por los Setenta para expresar en griego el

término hebraico que nuestra expresión «moverse a misericordia»

traduce al castellano. La letra helénica envuelve ahora un sentir radicalmente hebreo, bíblico.

26

dando activa, libre y aesmteresadamente al otro créase al

fin, respecto de este, la vinculación entre hombre y hombre

que vengo llamando «relación de projimidad».

Para ser yo prójimo de otro y para que el otro sea prójimo

mío, he de comenzar encontrándome con él y aceptando el

encuentro. Nuestra primera tarea debe ser, pues, entender con

alguna precisión lo que el encuentro entre hombre y hombre verdaderamente sea. ¿Qué es genéricamente el encuentro?

¿Cómo el acto de encontrarse se especifica humanamente?

Y, ante todo, ¿cuáles son los supuestos del encuentro interhumano?

27

Capítulo I I

Los supuestos del encuentro

T A palabra «encuentro» (del bajo latín incontra, en contra)

*-' expresa una idea mitad pesimista, mitad optimista de la

relación interhumana. Como sus hermanas neolatinas rencontre

e incontro, como la germánica Begegnung (Gegner es en alemán

«el adversario»), como la inglesa encounter —más neutro parece

ser a este respecto el verbo to meet—, encuentro es, etimológicamente, el hecho de topar con otro hombre de un modo

más o menos hostil. Encontrarse con otro hombre comenzó

siendo un «sentir que otro está contra mí». Esta patente etimología, ¿tendrá algún fundamento antropológico? El hecho

de encontrar a otro —de encontrarme con otro— ¿será primariamente una amenaza para mí y para él, algo que comienza

a ser obligándonos a ponernos mutuamente «en contra»? La

experiencia de los primitivos indoeuropeos cuando se encontraban con otro hombre, ¿empezó siendo una «contrariedad»?

Nuestra respuesta, como veremos, no podrá dejar de ser

parcialmente afirmativa.

Pero no todo es etimología en la significación de las palabras. Además de un origen, estas tienen una historia. Y algo

menos áspero que la áspera experiencia subyacente a su origen debe de haber en la historia de la palabra «encuentro»,

cuando, de haber sido el «acto de coincidir en un punto dos

o más cosas, por lo común chocando una con otra», ha venido a ser, de más neutro y favorable modo, el «acto de en29

contrarse o hallarse dos o más personas». Diríase —puesto

que esto mismo acaece con rencontre, incontro, Begegnung y encounter— que la historia de la humanidad, o cuando menos

la historia de Occidente, ha sido el paulatino tránsito desde

una primaria hostilidad a una primaria indiferencia o despreocupación en la relación interpersonal. De un implícito

homo homini lupus, esta relación habría pasado a ser un homo

homini mere homo.

Tal vez nuestra ulterior reflexión nos conduzca a descubrir

las razones profundas de esta posible y consoladora historia

semántica. Mas para llegar fundadamente a ellas, habremos

de iniciar el camino interrogándonos acerca de los supuestos

del encuentro interhumano, distinguiendo en ellos los de carácter metafísico y los de orden empírico, sean estos psicofisiológicos o histórico-sociales. E n la constitución del ser

humano, ¿qué hay para que sea posible el acto del encuentro?

I. Nuestra respuesta a la pregunta por los supuestos metafísicos del encuentro dependerá, ante todo, de cuál sea la inicial

actitud de nuestra inteligencia frente al problema de la realidad.

Cabe adoptar la postura intelectual de la metafísica helénicomedieval, y considerar la realidad desde el punto de vista

de lo que es. Con la metafísica ulterior a Husserl, es posible,

por otra parte, describir y comprender lo real desde el punto

de vista de el que soy 1, En el primer caso, el ser de la realidad

es el ser de las cosas que están ahí, y el ser de las personas,

en tanto que estas se muestran como cosas que están ahí, es

decir, en cuanto realidades objetivamente cognoscibles. E n el

segundo, el ser de la realidad es, ante todo, el de la conciencia

cognoscente —mi conciencia—, y secundariamente el de todos

los entes de los cuales mi conciencia tiene alguna noción: los

entes que constituyen el término intencional de los actos por

los que mi conciencia es, y no puede no ser, «conciencía-de».

' Digo: «ulterior a Husserl», y no «ulterior a Descartes», porque, como aquel puso de manifiesto, Descartes no supo ser limpia e

íntegramente fiel al camino que él mismo había iniciado. Lo mismo

debe afirmarse de Kant, según Ortega: Kant vio que el ser solo

tiene sentido como pregunta de un sujeto —el sujeto que soy—, pero

no supo desarrollar su genial hallazgo.

30

i. Mirada la realidad según el punto de vista de la metafísica tradicional, el más radical supuesto del encuentro está

constituido por la categoría ontològica de la relación. «Habitud

entre dos cosas, según la cual una de ellas conviene realmente

a la otra», según la definición de Santo Tomás de Aquino

{Summa Theol. I q. 13 a. 7). Solo Dios es ser absoluto, ens a se;

y hasta el mismo Ser divino se halla misteriosamente afectado

por la categoría de relación •—no contando lo que en un orden

metafísico sean las «relaciones trinitarias» de que habla la

teología—, en cuanto que Dios, ordenando libremente su

infinito poder, ha querido crear el mundo ex nihilo subiecti y se

ha constituido en causa primera y fundamento metafísico de la

realidad del mundo. Los entes creados pueden, ciertamente,

ser in se, y tal es el caso de las sustancias finitas, pero de ningún modo son a se; por su condición de creados, por su intrínseca finitud, todos ellos son ad aliud, y este esse ad es la razón

formal de la relación, ontológicamente considerada. «Conviene

—dice Santo Tomás— que en las mismas cosas haya ciertas relaciones, según las cuales una está ordenada a la otra.» La relación conspira a un ordo real, y este es garantía y condición de la

perfección de cada cosa (De potentia Dei, q. 7 a. 9). Y añade en

otra parte: «Por su forma —esto es, por su naturaleza propia—

toda cosa está ordenada a otra» (Summa Theol. I-II q. 85 a. 4).

Las relaciones entre los entes creados —su carácter pros ti,

según el lenguaje aristotélico (Categ. V, 1)— no son, por tanto,

meramente lógicas o mentales, son también reales (Summa

Theol. I q. 28 a. 1); la inteligencia las descubre en la naturaleza,

no las pone en ella a . «El universo —escribe el cardenal Merd e r — no es una multitud de átomos o de individuos aislados; forma un todo ordenado, cuyas partes son dependientes

unas de otras y contribuyen, con sus mutuas influencias, a realizar el bien general. Realiza, pues, un conjunto de relaciones»,

2

En la relación real hay, pues, comunicación y participación ontológicas. Dentro del pensamiento tomista, causar consiste formalmente en comunicar aquello por lo que el agente está en acto. A su

manera finita, la criatura participa del ser infinito de Dios, y relacionándose causalmente con otras criaturas, comunica a estas parte de

su ser. Más adelante, al tratar de la comunicación en la relación

interpersonal, reaparecerá este problema.

31

bien de cantidad (una cosa es mayor que otra), bien de cualidad (una cosa se parece a otra), bien de causalidad eficiente (una

cosa da lugar a otra), bien de causalidad final o finalidad (cada

cosa está ordenada a su fin propio en relación con las demás) 3 .

Mediante sus movimientos de generación, acción, pasión, etc.,

los entes del universo se relacionan entre sí, y no pueden no

hacerlo, porque su constitutiva finitud les refiere necesariamente a lo que ellos no son, por tanto a Dios y a los otros

entes, y porque su constitutiva actividad les lleva a ser centros de emergencia de acciones y centros de acepción de afecciones pasivas, de pasiones. M. Ledoux ha podido hablar

de una «estructura relacional del ser»; la relación, afirma, «define la sustancia hasta en su estructura más profunda», de tal

modo que «la sustancia es sus relaciones, no según el modo

de la identidad, sino en la medida en que la sustancia no es

tal sustancia más que en tanto que origen de las relaciones que

ella subtiende» i . Y Xavier Zubiri ha sostenido más de una

vez que la realidad «es» sintaxis, disposición coordinada.

¿Quiere esto decir que la relación, modo de ser del ente

finito, es una y la misma realidad metafísica en todos los entes

que componen el universo? Las sustancias creadas, ¿realizan

de un solo modo la categoría ontològica de la relación? Que

en el orden empírico son muchos los modos de la relación

entre las cosas, nadie ha pretendido negarlo. La relación de la

piedra con el suelo, cuando cae hacia él, y la de Ulises con

Itaca, cuando a través del Mediterráneo la busca, no pueden

ser fácilmente identificadas por quien con alguna seriedad se

atenga a la apariencia de lo que sus ojos ven. Pero el hombre

es un ser que nunca se contenta con las apariencias, aunque

en ocasiones haya dicho hacerlo así; y movido por la vehemente sed interpretativa de su espíritu, más de una vez ha

sostenido que, bajo la indudable diversidad de lo que se ve,

solo una misma realidad última posee la cambiante relación

entre los seres del cosmos.

En el curso de la cultura de Occidente —no cuento, pues,

3

Méiaphysique genérale ou Ontologie, 6.a ed. (Louvain-París,

1919), pág. 36.

" «Philosophie de la relation à autrui», en AP, pág. 199.

32

el pensamiento de la antigua India—, dos han sido los momentos principales en que esa tremenda simplificación se ha

producido: el siglo i a. de J. C. y los siglos XVIII y xix de

nuestra era. Con su personal elaboración del estoicismo, Poseidonio afirmará que una misma fuerza, la simpatía cósmica,

une entre sí a todos los seres del universo, y sostendrá que la

eficacia de esta debe ser referida, en último término, al fuego.

El macrocosmos es ahora concebido como un gigantesco organismo viviente; la categoría ontològica de la relación es

interpretada con una mentalidad radicalmente biológica: toda

relación cósmica parece ser relación vital. Más complejas han

sido las cosas en la Europa de los siglos XVIII y xix. El deísmo mecanicista de ciertos ilustrados —La Mettrie, Helvetius

y Holbach, para no citar sino los más explícitos— pensó que

toda relación entre los cuerpos, comprendido entre estos el

cuerpo humano viviente, es de carácter mecánico. Más tarde,

la filosofía romántica alemana radicalizará la vieja concepción

organísmica del universo, y con la identidad schellinguiana

tratará de entender la «simpatía cósmica» de los antiguos desde

el punto de vista del «Espíritu». Conociéndose o no conociéndose a sí misma —este último sería el caso de los fenómenos de la Naturaleza—, la mutua conexión entre los entes

es ahora relación espiritual. El marxismo, en fin, tratará de entender la realidad conforme a los esquemas del materialismo

dialéctico, y referirá todos los fenómenos del universo a una

cambiante, pero unitaria relación material.

Sería impertinente aquí una exposición pormenorizada de lo

que la relación ha sido en la historia de la metafísica occidental. Fiel a mi particular propósito, debo conformarme con

indicar cómo veo yo los supuestos metafísicos del encuentro —y, por tanto, la categoría ontològica de la relación—

desde el punto de vista objetivo de la ciencia y la filosofía tradicionales.

Adoptando la feliz expresión de Zubiri, según la cual la

realidad creada es sintaxis, un examen meramente descriptivo

de esa realidad permite distinguir en ella hasta cuatro tipos

cardinales de la conexión sintáctica: el mineral, el vegetal, el

animal y el humano.

3

33

El modo mineral de esa universal sintaxis puede adoptar

fenoménicamente multitud de formas distintas: la colisión entre dos cuerpos macroscópicos o entre dos partículas elementales, los fenómenos de atracción y repulsión de los campos

gravitatorios y electromagnéticos, los movimientos térmicos,

la cristalización y los fenómenos de superficie, las diversas ordenaciones intermoleculares, etc. Pero, a la vez, todas estas

formas de la sintaxis mineral pueden y deben ser reducidas

a una misma especie descriptiva u óntica de la relación, que

llamaré relación de campo o energética, y cuya forma eminente

es el choque.

El modo vegetal de la sintaxis cósmica asume en sí el mineral:

los vegetales no dejan de estar sometidos al campo gravitatorio, y chocan mecánicamente entre sí, cuando el viento los

impele unos contra otros. Sin embargo, la relación específicamente vegetal reviste una figura dinámica cualitativamente

nueva, que propongo llamar relación aceptiva. El vegetal, en

efecto, se relaciona con el cosmos captando hacia sí —eso

es ac-cipere— la porción de su contorno energético-material

que conviene a sus fines vitales, y también, naturalmente,

cediendo a ese contorno de manera deyectiva lo que para su

propio organismo es inconveniente. Así, por encima del simple «choque» del mundo mineral, la forma típica de la relación aceptiva es la incorporación o asimilación.

Sobre uno y otro modo de la sintaxis, asumiéndolos en

unidad superior, hállase el modo animal de la relación con las

cosas. Surge con él una actividad relacional inédita: la busca

espontánea de lo que el apetito exige para su satisfacción —alimento, hembra, prole, madriguera, yacija, etc.—, y, por tanto,

el encuentro. Genéricamente considerado, el encuentro es una

vicisitud propia de la existencia animal: solo los animales

encuentran algo y se encuentran entre sí. Diremos, pues, que

la relación apetitiva y cuesitiva (de qucesitio, la acción de buscar)

es la propia del animal, y que el encuentro apetitivo es la manera

suprema de realizarse empíricamente este peculiar modo de la

relación.

En cuanto animal, el hombre busca y encuentra; la vida

humana es un constante buscar y un constante ir encontrando,

34

aunque lo encontrado no sea siempre lo que se buscaba. El

impulso del alma jónica que el helenista Heiberg llamó hace

tiempo Odysseustrieb, «impulso uliseico», tendencia radical y originaria a buscar «lo nuevo», es propiedad común a todos los

hombres, aunque no en todos sea tan despierto y vigoroso

como en Ulises. Basta, para convencerse de ello, examinar

someramente la conducta de cualquier individuo humano.

Pero este examen nos mostrará algo más: nos hará ver que

el «impulso» conducente a la búsqueda no es ahora meramente

apetitivo, como en el caso del bruto; que es también —-y, por

supuesto, decisivamente— inteligente y libre. Cuando en verdad

es humano, el apetito implica: a) cierto conocimiento de aquello que se apetece; V) la libertad con que se ha elegido, entre

otros posibles, el objeto de la apetencia, y con que se inventa

cuanto a su posesión conduce, y c) el amor —recto o torcido—

que con ese objeto nos vincula antes y después de poseerlo.

El hombre busca poniéndose deliberadamente en camino hacia lo buscado, lanzándose hacia ello; y puesto que esa es la

significación originaria del verbo latino peto, designaré con

el nombre de relación petitiva el modo humano de realizar la categoría de la relación, y llamaré encuentro personal o encuentro

por antonomasia a la manera humana de encontrar, aunque

previamente no se la hubiese buscado, la realidad llamada

«otro hombre».

Estos cuatro modos de la relación, descriptiva y cualitativamente distintos entre sí, ¿lo serán también, desde el

punto de vista de la última consistencia de su realidad? Pienso

que no. La relación de campo del ente mineral, la relación

aceptiva del vegetal y la relación apetitiva del animal coinciden

en ser modos de manifestación de un mismo sustrato real:

la energía materialmente configurada. La realidad energéticdmaterial —partículas elementales, campos energéticos y radiaciones— se ordena en nuestro universo según ciertas estructuras típicas: el átomo, la molécula, el cristal, la nebulosa,

los organismos vegetal y animal; y por el solo hecho de adoptar una u otra estructura, realiza y ostenta uno u otro de esos

modos de la relación. Desde un punto de vista estrictamente

metafísico, la búsqueda animal no es sino energía cósmica

35

ordenada a través de la estructura genérica —«forma», diría

un antiguo— que solemos llamar «organismo animal». Lo cual,

claro está, no quiere decir que el «reino» de los animales,

desde la amiba al chimpancé, no se halle incluido dentro

de un orden de realidades y de fines que esencialmente trasciende su entidad propia.

Bien distinto es el caso de la relación petitiva o humana.

También en ella se manifiesta la eficacia cósmica —la energía, en el sentido físico de esta palabra— de un sustrato

energético-material. Las corrientes de acción de un cerebro

o de un corazón humanos son, sin otro adjetivo, «corrientes

eléctricas». Y también ahora es decisivamente eficaz, en cuanto

a la ordenación espacio-temporal de esa energía, la peculiar

estructura biológica que solemos llamar «organismo humano».

Como veremos, el hecho de que nuestro cuerpo sea bipedestante, el de que nuestro cerebro tenga la estructura que efectivamente tiene, etc., son de todo punto necesarios, con necesidad de medio, para que podamos encontrarnos humanamente con los otros hombres. Pero ni la energía cósmica, ni

su estructura organizada, son por sí mismas suficientes para

explicar el carácter inteligente y libre de la relación petitiva

y del encuentro personal. Con el organismo debe operar ahora

una realidad de nuevo orden, esencialmente distinta de él

y capaz de inventar, dirigir y consumar la faena de la búsqueda

y el resultado del encuentro: la realidad del espíritu. ¿Cómo

la energía orgánicamente configurada, de una parte, y el espíritu personal, por otra, coordinan su actividad en el suceso

unitario del encuentro? Tal es el sumo problema —a la postre, el insoluble problema—• que plantea a la mente esta ineludible y luminosa visión dualista de los supuestos metafísicos del encuentro.

Situándose sin dogmatismos en el punto de vista de la

metafísica tradicional, M. Ledoux ha descrito la «estructura

relacional» del ser humano distinguiendo en ella, un poco hegelianamente, tres planos distintos, mutua y sucesivamente implicados como grados de reconocimiento y de participación

creciente en la plenitud del ser. En el plano de la primera

relación, yo considero a los seres exteriores a mí y a mí mismo

36

como «cosas». El sujeto que yo soy queda como entre paréntesis; no es más que mirada ingenua, contemplación del objetocosa en una relación con él no consciente de sí misma. La

subjetividad tiende entonces a perderse entre las cosas, a disolverse en ellas. Por supuesto, no hay para el hombre una

experiencia pura de este plano; pero en tal perspectiva se

mueven el realismo y el materialismo absolutos. Para uno

y otro, la cosa es el ser. La segunda relación corresponde al plano

de la objetividad reconocida como tal. Yo me conozco como

sujeto cognoscente, y las cosas son no más que los objetos

de mi conocimiento. El ser, ahora, es el sujeto; y así como

en el plano precedente el sujeto se desvanecía en el objetocosa, ahora es este el que parece quedar anegado en aquel.

N o es otra la perspectiva metafísica de Kant y el idealismo,

tras el «giro copernicano» de la mente de aquel. Solo quien

haya descubierto la estructura relacional del ser, podrá librarse de la doble tentación de buscar un punto de partida

absoluto en el objeto o en el sujeto; solo él descubrirá la

tercera relación, el plano de la implicación recíproca del sujeto

y del objeto en el acto-relación que les une. Ahora el ser no

será buscado en el sujeto, ni en el objeto, sino en el acto relacional considerado en sí y por sí mismo. El objeto no se

agotará en sus determinaciones objetivas, y el sujeto dejará

de ser un monarca solitario frente a un universo de objetos

puros. Por el contrario, existirá en plenitud, será capaz de

reconocer la existencia de subjetividades exteriores a él, y asumirá de un modo consciente y libre todas sus relaciones s .

Rebasándose en alguna medida a sí misma, la filosofía tradicional logra así dar razón metafísica de los supuestos del

encuentro. La pregunta: «¿Cómo tienen que estar constituidas la realidad en general y la particular realidad del hombre,

desde un punto de vista metafísico, para que el encuentro

personal entre hombre y hombre resulte posible y sea como

efectivamente es?», queda así incipiente, pero aceptablemente

contestada.

2.

5

Acabo de decir que, procediendo así, la metafísica traOp. cit., págs. 200-203.

37

dicional se rebasa a sí misma. E n rigor, ninguna de las dos

contrapuestas actitudes metafísicas puede ser absolutamente

fiel a su propósito inicial. Habría entre ellas una relación mutua

formalmente análoga a la que los físicos llaman «de complementariedad». La sistemática consideración de lo que es,

objetiva necesariamente el ser del hombre; pero una «teoría»,

una intelección contemplativa del ser humano, no es posible

sin que en ella aparezca de algún modo la experiencia que de

su propia actividad mental —de su propio ser— posee el

filósofo: en el ser de lo que es va implícito y queda a veces explícito el ser del que soy. Baste recordar que el concepto de «intencionalidad», clave de la filosofía de nuestro siglo, es obra

de la metafísica más tradicional. Y si mi pensamiento filosófico quiere conocer la realidad ateniéndose radical y sistemáticamente al ser que yo soy, ¿podrá cumplir su propósito sin objetivar de algún modo mi propio yo, y, por lo

tanto, sin convertir el ser que yo soy en el ser de lo que es?

En 1914, un año después de la publicación de las Ideen, de

Husserl, advertía Ortega que «al contemplar mis vivencias,

el yo sujeto de ellas deja de ser propiamente yo, y se convierte en imagen, cosa u objeto» 6 . «Cuando yo siento un

dolor, cuando amo u odio —decía entonces Ortega—, yo

no veo mi dolor ni me veo amando u odiando. Para que

yo vea mi dolor es menester que interrumpa mi situación de

doliente y me convierta en un yo vidente. Este yo que

ve al otro doliente, es ahora el yo verdadero, el ejecutivo,

el presente. El yo doliente, hablando con precisión, fue, y

ahora es solo imagen, una cosa u objeto que tengo delante»

(O. C, VI, 252). Con otras palabras: el ser que yo soy (mi

dolor en acto) me es conocido convirtiéndose en el ser de lo

que es (el «fenómeno» del dolor).

Pero la existencia de esta relación de complementariedad

entre las dos básicas actitudes de la mente humana frente a lo

real, no excluye la posibilidad de un inicial y resuelto atenimiento a la segunda de ellas. Adoptémosla, pues, y desde

6

J. Marías, «Conciencia y realidad ejecutiva», en Obras, V,

pág. 416.

38

el punto de vista de la fenomenología preguntémonos por lo

que en realidad es —por lo que en realidad me es— la categoría ontològica de relación 7.

El cogito cartesiano debe ser ahora punto de partida de nuestro pensamiento. Mas no sin advertir, con Husserl, que en

el cogito no van solo implícitos el ego y el sum de la sentencia

de Descartes. Al cogito pertenece esencial e ineludiblemente

un cogitatum: ego cogito cogitatum. El «yo pienso», el «yo siento»,

y el «yo quiero» implican la presencia intencional de lo pensado, sentido y querido; mi conciencia pura es por modo constitutivo «conciencia-de»; mi realidad, en suma, tiene para mí

y no puede no tener ese esencial carácter que le imprime el

«de» —pensar «de», sentir «de», etc.—, y que Zubiri ha llamado «genitivo». Siendo yo el que soy, no estoy y no puedo

estar solo: estoy, por lo pronto, con las cosas. Mi vida, la

intimidad que yo soy —afirmó bien tempranamente Ortega—

es ejecutándose, lo cual solo es posible en cuanto ella se

ocupa con cosas: «Vivir es, de cierto, tratar con el mundo,

dirigirse a él, actuar en él» (O. C, II, 601). El ser de mi existencia es constitutivamente Mitsein, «ser con» o con-ser, dirá

Heidegger; el con, existencialmente entendido, es una radical

y originaria estructura de mi ser, y, por tanto, del ser. «El ser

del sujeto consiste formalmente, en una de sus dimensiones, en

estar «abierto» a las cosas. N o es que el sujeto exista y, «además»,

haya cosas, sino que ser sujeto «consiste» en estar abierto a las

cosas. La exterioridad del mundo no es un simple factum, sino

la estructura ontològica formal del sujeto humano. Podría haber

cosas sin hombres, pero no hombres sin cosas» (Zubiri,

NHD, 428).

Un análisis riguroso del cogito nos dice algo más: dícenos

también que en la estructura ontològica —en el ser— de ese

con no hay solo cosas; hay además otros jos, hay el otro. Tal fue

el genial hallazgo de Fichte y, con mayor precisión metafísica,

7

Tratándose de la «relación» entre personas, K. Lowith (Das

Índividuum in der Rolle des Mitmenschen, § 12) propone sustituir

el término Beziehung (relación in genere) por el término Verhaltnis

(relación en. sentido de «proporción mutua» y «correspondencia»:

Verhalten — comportamiento).

39

de Hegel. Quien dice cogito, está diciendo «yo soy yo», «yo soy

conciencia de mí», Selbstbewusstsein; pero esta «conciencia de

mí» no podrá nunca tomar la forma de verdadero juicio —no

podrá hacerse un «yo soy yo» en verdad consciente y expreso—

si el segundo «yo», el yo que sirve de predicado a la proposición, no es objeto; o, lo que es equivalente, si el primer «yo»,

el yo sujeto, no es «conciencia de sí general», conciencia de sí

de un yo que puede ser el mío u otro cualquiera, porque en

todos es idéntica. Cuando el acto de mi yo consiste en mirarme •—en tener conciencia de mí—, en él hay a la vez algo

singularísimo, mi yo-mismo, y algo de todos, la conciencia

de sí general. Lo cual equivale a decir que el otro —la posibilidad ineludible de la existencia real de otro jo— aparece en mí

como mediador en el tránsito ontológico y lógico de la mera

«conciencia de sí» a la «conciencia de sí general»; por tanto,

y esto es lo decisivo, que el otro aparece conmigo mismo tan

pronto como yo expresamente quiero hacerme objeto de mi

propio yo. En la existencia solitaria, el otro comienza siendo un

«otro yo» que se hace posible precisamente por no ser yo, aunque tanto él como yo seamos a la vez conciencia de sí general.

En el con del con-ser que yo soy no hay solo «cosas»; hay

también, aunque yo esté solo, otros yos, «otros», y mi encuentro real con tal o cual hombre no será sino comprobación

empírica y viviente de esa ontològica estructura de mi propio

ser. La «conciencia del vacío» que Scheler describió en su

hipotético Robinson tiene como supuesto metafísico la estructura «abierta al otro» que el análisis precedente ha puesto

de manifiesto: como real posibilidad de ser, el otro está ontológicamente inscrito en mi ser, y yo estoy ontológlcamente

inscrito en el suyo. Con la visión cartesiana del cogito, mi

camino relacional hacia el otro iba desde mi yo hacia él, y solo

desde mi yo hacia él; con la visión hegeliana, la relación entre

el otro y yo es —tiene que ser— abiertamente recíproca;

como el propio Hegel escribe, esa relación es «la aprehensión

de sí del uno en el otro» 8 .

8

El problema de la relación entre el cogito y el otro ha sido

muy sutilmente estudiado —no contando a Sartre— por M. Cbastaing, en L'existence d'autrui.

40

Mi examen de la realidad desde el punto de vista del ser

que yo soy —desde el punto de vista de mi conciencia pura,

diría Husserl— me ha conducido a descubrir, por lo pronto,

que mi existencia tiene carácter genitivo, porque su actividad

consciente, única de que por modo inmediato puedo yo hablar, es siempre «conciencia-de», y carácter coexistencia!, porque

ese «de» implica necesariamente un «con», una relación de

coexistencia con cosas y con otros yos. Ser hombre no es solo

«con-ser» (Mitsein), es también «coexistir» (Mitdasein), dirá

Heidegger. Mi existencia está constitutivamente abierta a las

cosas y a los otros. Desde el punto de vista de una metafísica

primaria y sistemáticamente atenida a la conciencia que de mí

mismo tengo, la relación —ya no «categoría objetiva», sino

«categoría existencial» o «existencial» a secas— comienza mostrándose en los dos caracteres de la existencia humana que

acabo de nombrar. Ellos son ahora los primeros supuestos

metafísicos del encuentro: el hombre puede encontrarse con

otros porque su existencia tiene, ante todo, carácter genitivo

y carácter coexistencial.

Algo más cabe decir. Coexistir no es solo estar con el otro.

Mi conciencia no es mera pasividad especular, sino, como

acabo de decir, actividad consciente; y es actividad, ejecución

de algo —el verdadero yo es «lo ejecutivo», nos dijo Ortega—,

porque en la raíz misma de mi existencia yo soy impulso de ser.

Por esto puede ser y tiene que ser «intencional» la operación

de mi conciencia. Para mí, ser —esto es: estar pensando, sintiendo o queriendo algo— es fendere-in, tender hacia algo, movido yo desde dentro de mí por una impulsión radical y primaria que, en cuanto es, se me muestra libre y consciente;

una impulsión, por lo tanto, orientada hacia un fin. Lo cual

nos indica que ser humanamente es más que «existir con»

o co-existir; es también «existir para». Y puesto que el «con»

de nuestra coexistencia envuelve la real posibilidad de los otros,

habrá que concluir que «existir con» es un existir activo y orientado, un in-tencional existir «para» los otros; en definitiva,

un con-vivir. «El hombre —-ha escrito Zubiri— se encuentra

enviado a la existencia, o, mejor, la existencia le está enviada.

Este carácter misiva, si se me permite la expresión, no es solo

41

interior a la vida. La vida, suponiendo que sea vivida, tiene

evidentemente una misión y un destino. Pero no es esta la

cuestión: la cuestión afecta al supuesto mismo. N o es que la

vida tenga misión, sino que es misión» (NHD, 435). Yo diría

que la vida humana es y tiene que ser misión, porque la existencia del hombre posee a radice, junto a sus caracteres genitivo y coexistencial, un carácter dativo. Un análisis riguroso

de mi conciencia, en cuanto actividad consciente, me demuestra que mi realidad no es solo «realidad-de» y «realídad-con»;

es también, no menos radicalmente, «realidad-para» 9 .

¿Cuál será la forma primaria de este carácter dativo de mi

existencia? ¿De qué modo comenzará a realizarse ontológicamente la condición «para» de mi humano existir? Evidentemente, yo comenzaré a ser-para cuando mi existencia manifieste de algún modo a los otros —a aquellos para los cuales

soy— su ser propio. Dice Heidegger que la existencia humana

advierte su ser-en-el-mundo —en términos antropológicos:

adquiere conciencia de su propio y concreto existir—, a favor

de tres «existenciales» básicos: el «encontrarse», estructura ontològica por cuya virtud es posible a la existencia darse cuenta

de que «es-en» (die Befindlichkeif); el «comprender», la estructura ontològica subyacente al acto por el cual el hombre comprende su propia situación y la «hace suya» (das Verstehen),

Y el «habla» (die Rede), fundamento ontológico-existencial del

lenguaje, en los tres cardinales modos ónticos de este, el hablar, el oír y el callar. Pues bien: entendida el habla de la

manera más amplia y radical, esto es, corno mera capacidad

de expresión o expresividad, cualquiera que sea el acto psicosomático en que la expresión se realice —la palabra, el gesto,

la mirada, el silencio, etc.—, ella es la forma primaria del carácter dativo de nuestra existencia. Yo soy-para, porque puedo

expresar mi propio ser, y comienzo a serlo expresándome,

' Apenas será necesario decir que al carácter constitutivamente

dativo de la existencia humana ha de corresponder por necesidad

un carácter constitutivamente aceptivo. Para ser, el hombre necesita

a la vez darse y recibir. Antes incluso de encontrarle, al otro se le

necesita. De ahí la radical indigencia ontològica y biológica que respecto al otro padece y muestra la existencia humana individual.

42

manifestando al otro que real y efectivamente soy. La expresividad —si se quiere, el logos, aquello por lo cual el hombre

se muestra como %pon lógon ekhon o animal rationak, cuando

desde fuera se le contempla— es, pues, otro de los supuestos

metafísicos de la relación y del encuentro.

Demos ahora un nuevo paso; y, para ello, recojamos un

cabo que antes ha quedado suelto. Decía yo que la existencia

humana se realiza tendiendo «hacia» algo, y que por eso la

conciencia puede ser y es «intencionalidad», in-tentio. Ahora

bien, «hacia» no es lo mismo que «para». El «para» del hombre es una determinación libre del «hacia», una de las metas

posibles en que el impulso originario y el movimiento intencional del «hacia» pueden detenerse. En rigor, el «hacia»

envuelve un número indefinido de «paras», y no se agota por

el hecho de determinarse en cualquiera de ellos. En el «para»

se me hace presente —intencionalmente presente cuando el

«para» todavía es proyecto, real y efectivamente presente

cuando ha llegado a ser parcial logro— algo que para mí está

entonces siendo; el «hacia», en cambio, pone su indefinida intención en lo que hay más allá de lo que entonces está siendo

para mí; de otro modo, el «para» hubiese agotado el «hacia»,

lo cual es imposible dentro de lo que mi existencia —constante «impulso de ser»— actualmente es. Esto me permite

descubrir en mi existencia un nuevo carácter metafísico: su

carácter compresencial, su constitutiva tendencia a hacer «compresente» lo que todavía no le es presente. La realidad —comprendida, claro está, la realidad del otro— me es a la ve^ presente y compresente; mi existencia está constantemente siendo

«para» y «hacia». La «apresentación» de Husserl, el hecho de

que, para el hombre, «ver las cosas sea siempre completarlas»

(Ortega), tienen como supuesto metafísico este «carácter

compresencial» de la existencia a cuya realidad acabamos de llegar. Y así como la expresividad es la forma primaria del carácter dativo de nuestro existir, el carácter compresencial

de este tiene como forma propia la imaginación, es decir, la

capacidad de inventar o conjeturar como presente lo que no

es sino compresente, la humana facultad de completar lo real

con lo posible. Existiendo «para» el otro, el otro me es virtual

43

o realmente presente; existiendo «hacia» el otro —certeramente vio Ortega que tal es el rasgo más esencial del amor

y del odio (O. C, V, 550)—, el otro me es a la vez presente

y compresente. Y como en el existir terreno del hombre no

hay «para» que no esté dentro de un «hacia», ni «hacia» que

no se determine parcialmente en algún «para», resulta que la

realidad —mi propia realidad, la realidad del otro, la realidad

de las cosas— es y tiene que ser, para él, una continua y cambiante mixtura de presencias «vistas» y de compresencias

«imaginadas». D e ahí la importancia que el pensamiento filosófico ha tenido que conceder a la imaginación cuando, desde

Fichte a Sartre, y cualesquiera que hayan sido las diferencias

históricas y personales entre los pensadores, ha querido atenerse con cierto rigor a un análisis del ser del sujeto.

Carácter genitivo, carácter coexistencial, carácter dativo

y expresivo, carácter compresencial e imaginativo de la existencia humana: he aquí, en orden sistemático, los principales

supuestos de la relación —y, por tanto, del encuentro— que

me descubre un análisis atento del ser que yo soy. Pero nombrando así esos cuatro radicales caracteres de mi existencia,

yo no paso de nombrar una serie de abstracciones exangües,

porque a todos ellos es inherente, y de un modo para mí tan

originario como el acto mismo de advertirlos, su encamación,

su constitutiva referencia a mi condición corpórea, a mi

cuerpo. A mi cuerpo, no al organismo «humano» que la anatomía y la fisiología estudian. Mi cuerpo, en efecto, no es

primaria e inmediatamente la realidad que yo veo cuando miro

una de mis manos, o la contextura orgánica que yo imagino

en mi interior, según la riqueza y la exactitud de mi saber

anatómico; tampoco es un «instrumento» dócil o rebeldemente

interpuesto entre mi yo, concebido como «yo puro», y las

cosas exteriores a mí; mi cuerpo es ante todo el conjunto de

los sentimientos e impulsos que en cada momento me permiten decir «yo puedo» o resisten a mi «yo quiero» (Husserl),

el «hito central» de la reflexión filosófica y aun de cualquier

acto consciente de mi yo (Gabriel Marcel). Mi existencia se

me presenta con un carácter a la vez corporalmente genitivo,

corporalmente coexistencial, corporalmente dativo y expresivo

44

y corporalmente compresencial e imaginativo. En modo alguno está justificada la casi total ausencia del cuerpo en la

filosofía de Heidegger y en la de Jaspers, y en modo alguno

es excesiva, incluso desde un punto de vista estrictamente

filosófico, la gran atención con que, cada cual a su modo,

Ortega, Marcel, Zubiri, Sartre y Merleau-Ponty han considerado la condición corpórea de nuestra existencia. El cuerpo,

o, mejor, la corporalidad, viene a ser así el supuesto de los

supuestos de la relación y del encuentro.

Podemos, pues, recapitular los resultados de nuestra doble

pesquisa en torno a los supuestos metafísicos del encuentro,

mediante estas dos breves proposiciones:

i . a Considerando el ser humano como realidad objetiva

—por tanto, desde el punto de vista del ser de lo que es—, su

capacidad para encontrarse con otro tiene como supuesto

principal su corporalidad a la vez expresiva (en el sentido

de expresada), inteligente y libre. Más precisamente, su condición de cuerpo material, informado y regido por un principio espiritual dotado de inteligencia y libertad: el principio

de operaciones por cuya virtud es posible una relación petitiva.

2 . a Considerado el ser del hombre como realidad subjetiva —por tanto, desde el punto de vista del ser que yo soy—,

es supuesto principal de esa capacidad suya para encontrarse

con otro, su corporalidad expresiva (en el sentido de expresable); es decir, el hecho de ser la suya una existencia corpórea

a la que es inherente un carácter a la vez genitivo, coexistencial,

dativo y compresencial.

II. Los párrafos finales del apartado precedente nos han

llevado de muy directa y resuelta manera a la realidad del

cuerpo. Un hombre no podría encontrarse con otro hombre,

si el ser humano no fuese corpóreo. ¿Quiere esto decir que

cualquier cuerpo orgánico haría posible un encuentro genuinamente «humano»? La respuesta no puede ser terminante.

E n rigor, la experiencia directa de «otro cuerpo humano»

no es absolutamente necesaria para que se produzca mi encuentro con el otro: recuérdese lo que acerca del tema nos

han dicho Scheler y Sartre. Por otra parte, seres humanos so45

máticamente monstruosos —todo lo monstruosos que el

mero vivir consienta— son capaces de encontrarse entre sí.

Si los centauros fuesen físicamente posibles, su mutuo encuentro sería en alguna medida «humano». Que nuestro cuerpo

sea como naturalmente es —que seamos «como la naturaleza

ríos ha hecho», según el decir del vulgo—, tiene no poco de

contingente. Pero, esto concedido, debe afirmarse que la

realización idónea del encuentro exige la actividad de este

cuerpo que por naturaleza poseemos los miembros de la especie homo sapiens. Con otras palabras, que la perfección del

encuentro interhumano no requiere en el otro y en mí un

cuerpo cualquiera, sino el cuerpo que a nuestra especie natural

corresponde. En definitiva, que junto a los supuestos metafísicos del encuentro existen y deben ser descritos los supuestos

psicofisiológicos de este.

Unitariamente considerado, el cuerpo humano cumple triple

función. Ante todo, realiza aquí y ahora la vida propia del

hombre a quien pertenece; consiguientemente, limita esa vida

en el espacio y en el tiempo. E n segundo lugar, analiza según

distintas actividades psicofísicas —vegetativas, receptoras,

efectoras, etc.—, la radical unidad que posee el acto procesual

y sucesivo de vivir. Por otra parte, catalina positiva o negativamente, bajo forma de impulsión y facilidad o bajo forma

de resistencia e inercia, la realización concreta de los proyectos

de vida en que la existencia terrenal se desgrana. Pero ahora

no nos importa diseñar una teoría general del cuerpo humano,

sino mostrar cómo su diversa unidad morfológico-funcional

hace posible el fenómeno del encuentro. ¿Qué hay en el cuerpo

del hombre para que el encuentro interhumano sea como efectivamente es? La respuesta debe ser ordenada en los siguientes

puntos:

i.° Puede un hombre encontrarse personal o humanamente con otro, gracias, en primer término, a la bipedestación

de su cuerpo. Todos los encuentros entre hombre y hombre

cuyo punto de partida no haya sido la actitud bipedestante, suponen en una u otra medida la habitual bipedestación de uno

y otro: sin ella el hombre no se encontraría con el otro como

normalmente lo hace. Es posible^ desde luego, imaginar una

46

existencia humana cuadrúpeda. En su escrito de usu partium ,

(lib. III, cap. i), Galeno polemiza con Píndaro acerca de si la

forma del centauro sería favorable o desfavorable para la

naturaleza humana. Acaso las virtudes legendarias del Centauro Quirón, por él cantado, fuesen un señuelo para la deseosa imaginación creadora del poeta. Pero solo ontológicamente somos centauros los hombres —pensamos como ángeles y digerimos como caballos, decía el bueno de fray Luis

de Granada—, y la aptitud bípeda es la que mejor parece convenir a los fines específicos de nuestra naturaleza y de nuestra

vida personal. Respecto del encuentro, dos son los principales

beneficios que depara la disposición erecta del cuerpo humano: amplía el campo de la mirada y da libertad al uso de las

manos.

Recogiendo la tradición antropológica del mundo antiguo,

tan ingenua y vigorosamente teleològica, escribirá Ovidio que

el «hacedor de las cosas»

os homini sublime dedit, caelumque videre

iussit et erectos ad sidera tollere vultus.