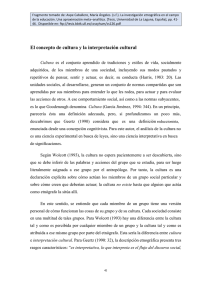

En las últimas Capítulo 1 la etnografía se ha convertido ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? décadas, en una mañéra popular de aproximarse a la investigación social, al igual que otro tipo de trabajos cualitativos. Esto es así debido en parte a mucho tiempo, dominaron casi por completo las ciéncias sociales, la desilusión provocada por los métodos cuantitativos que, durante en la actualidad la popularidad de la investigación cualitativa es tal aplicándolos a la mayoría de las investigaciones sociales. De hecho, qué se ha conveenrtido la tendencia mayoritaria para la investiga- con éstas, cierta divergencia acerca de la ción. Al mismo tiempo, este éxito ha provocado la diversificación y el desacuerdo: existen considerables diferencias de prescripción y práctica, y, de acuerdo Unidos (Jacob, 1987); también se hizo patente adecuada naturaleza de la investigación cualitativa y sus propósitos. Esta diversidad en la perspectiva y la práctica ha sido formalizada en trabajos que han intentado identificar los múltiples paradigmas. Marshall y Rossman (1989), por ejemplo, enumeran seis formas de investigación cualitativa, en tanto que en el campo de la educación, Jacob señala siete u ocho paradigmas cualitativos diferentes en Estados una diversidad similar en los trabajos británicos en ese campo (Atkinson y otros, 1988). Según los propósitos de este libro, interpretaremos el término «etnografía» de un modo liberal, sin preocuparnos demasiado sobre qué podrá servirnos de ejemplo para ello o no. Entendemos el término como una referencia que alude principalmente a un méto- en la vida diaria de las personas durante un período de dó conc 0'a reto in conjunto de méi dos. Su principal característiO cá sería que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera en- cubierta, tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciéndo preguntas; de hecho, endo acopio de cualquier dato disponible qué sirva pará arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación. Igualmente; como veremós más adelante, en cier- to sentido'tódos los investigadores sociales son observadores parti- L teratura: véase Matza, 1988; Brannen, 1992). había una tendencia compensatoria por parte de al- 1990; Lather, 1991). este tipo de circunstancias se convierten en una pugna entre posiciones filosóficas opuestas. Ateniéndonos a los preceden- A menudo, tuado en el hecho de que participa de otros conjuntos de actividades humanas, y también paralelamente a la escolarización de las humanidades y las artes, escolarización que ha alcanzado gran influencia en la investigación social, especialmente entre los etnógrafos. El propósito de este capítulo es explorar y atestiguar estos cambios en las ideas que configuran la metodología etnográfica. Em. pezaremos por observar el conflicto entre el método cuantitativo y el cualitativo como modelos de investigación social que compiten, presente en muchos campos en el pasado y todavía hoy en algunos. una bendición confusa. Además, se pone mayor énfasis en el hecho de que se trata de un producto social; así pues, el esfuerzo se ha si- medida, esto surge tras reconocer que los frutos qué produce son sobre el valor y el carácter de las ciencias naturales. Éstas ya no representan el prestigioso modelo que fueron en el pasado. Eñ cierta ideas acerca del hecho diferencial del mundo social y de las implicaciones que conlleva cómo debe ser estudiado, por otra. Pero enlos últimos años, esto se ha exacerbado al incrementarse las preguntas partir de prácticasde las ciencias naturales, por una parte,y las tensión entre las concepciones del método científico modeladas a Durante mucho tiempo, los investigadores sociales han sufrido la 1989; Guba, propia noción de ciencia de la vida social destinada a la comprensión del comportamiento humano (véanse, por ejemplo, Smith, gunos etnógrafos a distinguir sus investigaciones de manera más marcada del método cuantitativo, y en el proceso de rechazar la Sin embargo, las técnicas cualitativa y cuantitativa (Bryman, creen que ésa es su debilidad elemental. En el pasado,'era habitual enfocarlo desde el ángulo positivo. En cualquier caso, ahora los trabajos cualitativos se aceptan de un modo más amplio que antes, y esto ha llevado a un crecimiento del interés en la combinación de críticos entienden que precisamente ahí radica su fuerza, otros con quela gente le da sentido al mundo én la vida diaria: 'AlStinos no que también se asemeja notablemente a los modos rutinarios Pa . FRENTE A NATURALISMO . e 1975; Giddens, 1979; y Cohen, 1980): su significado se ha oscurecido. Para nuestros propósitos, los principales dogmas del positivismo se pueden desarrollar de la forma siguiente (para una exposición más detallada véanse Keat y Urry, Hoy, el término «positivismo» se ha convertido en poco más que a menudo representados una palabra de la que abusan los científicos sociales y, fruto de ello, cuela de Chicago, promoción del estatus de la investigación experimental, de encuestas y de formas cuantitativas de análisis asociadas a éstas. Antes que esto, tanto en sociología como en psicología social, las técnicas cuantitativas y cualitativas habían sido utilizadas habitualmente en todo tipo de ámbitos, a menudo por parte de los mismos investigadores. Estudios del siglo osxIx, como Mayhew (1861), LePlay (1879) y Booth (1902-1903), trataron los datos cuantitativos y cualitativos como complementarios. Incluso los sociólogos. de la Es- cuarenta (Kolakowski, 1972). Este movimiento tuvo una considerable influencia sobre los científicos sociales, particularmente en la zando su apogeo con el «positivismo lógico» de los años treinta y El positivismo ha tenido una larga historia en la filosofía, alcan- POSITIVISMO ficado convencional dentro de la literatura etnográfica.) - 1969. Aquí adoptamos simplemente el siegni-/ p tes, denominaremos estas tendencias como «positivismo» y «naturalismo»: el primero privilegia los métodos cuantitativos y el segundo propone la etnografía como método central, si no el único legítimo, de investigación social. («Naturalismo» es un término : A que se utiliza de maneras diversas, incluso contradictorias, en la li-' cipantes y, por lo tanto, las fronteras de la etnografía no pueden ser nítidas. No pretendemos, particularmente, llevar a cabo una distinción definitiva entre la etnografía y los otros tipos de indagación cualitativa. En muchos sentidos, la etnografía es la forma más-básica.de.investigación social. No sólo tiene una larga historia (Wax, 1971), si- 17 ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? ETNOGRAFÍA 16 18 TNOGRAFÍA ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? ciencias naturales y, en particular, el de la física (foulmin, 10 1972). Método, en este caso, quiere decir verificación de teorías. Se traza 1. La ciencia natural, concebida en términos de lógica del experimento, es el modelo dela investigación social. Aunque es cierto que Pe de las positivistas no quieren sostener que todos los métodos ciencias naturales sean iguales, sí que argumentan que compar ten una lógica común. Ésta es la lógica del experimento, onde Así pues, la característica más impor tante de las teorías científicas es que están abierty as sujetas 2 una aprobación: pueden ser control so pues_n tiene o.s unae base para. ótesis. Así, el proceso de comprobación impli- emplean estos procedimientos explícitos y estand arizad os, como en la observación participante, resulta imposible saber cómo interpretar las respuestas, pues no se tiene idea de a qué han respondido. Dicho de otro modo, los positivistas argumentan que sólo mediante un ejercicio de control físico y estadístico de variab les Y gracias a un mulos, entonces sus respuestas serán contrastable s. Allí donde no se procedimientos de obtención de datos, lo que requie re una réplica por parte de los otros para poder evaluar la fiabili dad de los hallazgos. En una investigación basada en encuestas, por ejempl o, el comportamiento de los entrevistadores está especificado típicamente respecto a la redacción de las preguntas y al orden en el que son realizadas. En los experimentos, el comportami ento del invest igador y las instrucciones que ofrece a los sujetos están estric tament e definidas. Se afirma que si puede asegurarse que todos los que responden a la encuesta o los sujetos experimental es en estudi o y sus correspondientes respuestas se encaran con el mismo tipo de estí- palab: lones_ causales, ésta ístico”dé un amplio número de casos, como en la investigació n mediante encuestas.Sin ariable riabless,, sese afirma afirn , no se puede sino especular. confirmad o négada ass. Este proce dimiento requiere del control de las variables, que puede logr e mediante el control físico; ¿omo en los experimientós, 6 mediante él añálisis por un cuerpo de conocimientos científicos. una distinción radical entre el contexto de los descubrimi entos y el contexto de la justificació n (Reic henba ch, 1938 y 1951). La cuestión de cómo se generan las ideas teóric as perten ece al pasado y está fuera de los límites del método científico. Los procedimie ntos utilizados en el contexto de justif icació n marca n la difere ncia entre la ciencia y el sentido común, con el objetivo de reemplazar éste variables cuantitativamente mensuradas son manipulacas con : Esta objetivo de identificar las relaciones existentes entre ellas. o lógica, dicen, es la característica que define la ciencia. Leves universales. El positivismo ha adoptado una concepción 2. característica de la explicación, normalmente conocida como modelo de la «ley protectora». Aquí los acontecimientos son ex- laciones sólo tienen una determinada probabilidad de aplicarse a todas las circunstancias, ha sido la más adoptada por los cien- tíficos sociales, y esto ha motivado un gran interés por los procedimientos de muestreo, especialmente en las investigaciones que utilizan encuestas. En este modelo de explicación su punto o fuerte se centra en la generalización de resultados. 3. El lenguaje de la observación neutral. Por último, los positivistas dan prioridad a los fenómenos que son observables de manera directa; cualquier apelación a factores intangibles corre el riesgo de ser descalificada como especulación metafísica. Las teorías científicas deben fundarse en —y estar probadas por medio quedando así libre de du- de— descripciones que simplemente correspondan al estado de das. Esta fundamentación puede consistir en datos proporcio- las cosas, sin presupuestos teóricos, nados por los sentidos, como en el empirismo tradicional O, como en versiones más tardías, del ámbito de lo «directamente obser- vable»: el movimiento de los objetos físicos; el mercurio en un termómetro, por ejemplo, permite alcanzar más fácilmente un consenso entre todos los observadores. Así pues, el énfasis se centra en la estandarización de los procedimientos de recolección de datos, y lo que se intenta con ello es elaborar criterios de medi- ción estables para todos los observadores. Si los criterios son fiables en este sentido, se afirma que se tendrá una base teóricamente neutra sobre la que trabajar. Un aspecto central en el positivismo es, por lo tanto, la determinada concepción del método científico, siguiendo el niodelo de las ETNOGRAFÍA (Perimentos o entrevistas formales, debe- Aturaless en lugar La realidad existe en el mundo empírico y no en los métodos usados para estudiar ese mundo; ésta debe ser descubierta en el análisis de ese mundo. Los métodos son meros instrumentos diseñados para identificar y analizar el carácter inmutable del mundo empírico y, como tales, su valor existe sólo en la medida en que son apropiados para la realización de esta tarea. En este sentido fundamental, los procedimientos empleados en cada fase de la acción científica investigadora deberían ser valorados en términos de su grado de respeto a la naturaleza del rían ser la principal fuente de datos. Además; él desarrolló dé Ta investigación debe tener en cuenta el respeto a la naturaleza del lugar. El principal objetivo debería ser describir qué sucede en el lugar, cómo la gente involucrada entiende sus propias acciones y las de los otros, y el contexto en el que la acción sucede. Un elemento clave para el naturalismo es la insistencia en que el investigador adopte una actitud de «respeto» o «aprecio» hacia el mundo social. Como dice Matza, el naturalismo es la perspectiva que permanece fiel a la naturaleza del fenómeno que se está estudiando (1964, pág. 5). Esto se contrapone a la concepción positivista del método científico como una reconstrucción de la experiencia de las ciencias naturales: deartificia taminado por el” inves igador. Procedim 1973; Guba, 1978). También apelaron en alguna ocasión a las ciencias naturales como modelo, pero su concepción de este método era diferente al de los positivistas, y el ejemplo habitual era la biología del siglo xtx más que la física del siglo XxX. El naturalismo Propone que, en la medida de lo posible, el mundo social debería ser iado en su estad atural», sin ser con- 1967; Blumer, 1969; Matza, 1969; Denzin, 1971; Schatzmany Strauss, vistas, y como resultado se convierte en objeto de crítica al carecer de rigor científico. Algunas veces se desestima como inapropiada para la ciencia social, sobre la base de que los datos y hallazgos que produce son «subjetivos», sólo impresiones idiosincrásicas de uno o dos casos que no proporcionan unos fundamentos sólidos para el análisis científico riguroso. Como reacción a esto, los etnógrafos desarrollaron una visión alternativa de la naturaleza propia de la investigación social, a menudo denominada «naturalismo» (Lofland, La investigación cualitativa no se ajusta a estos cánones positi- riguroso sistema de medición, la ciencia puede producir un corpus de conocimiento cuya validez sea conclusiva, reemplazando así los mitos y dogmas del sentido común. 20 21 sociales: intenciones, motivos, actitudes, creen- mediante el Como resultado, los mismo estí- (Mehan, 1974, pág. 249) Dumbo». Dumbo, por supuesto, es el elefante volador de Disney, bien conocido por los niños que ven televisión o leen libros infantiles como un animal volador. gunto después por qué escogen esa respuesta ellos contestan: «Por nos niños de primero, sin embargo, escogen el elefante al mismo tiempo que el pájaro como respuesta a la pregunta. Cuando les pre- fante y un perro. La respuesta correcta (obviamente) es el pájaro. Algu- Una pregunta de [un] test de desarrollo de lenguaje le propone al niño escoger como «el animal que puede volar» entre un pájaro, un ele- mulos físicos pueden significar cosas diferentes para personas diferentes e incluso para las mismas personas en situaciones diferentes. Mehan aporta un ejemplo concluyente relacionado directamente con el tipo de recolección de datos que propone el positivismo: cimientos, moldean sus acciones. cias. Así por ejemplo, en el corazón de la interacción simbólica yace una reacción contra el modelo de comportamiento humano basado en la dinámica estímulo-respuesta, desarrollado por los argumentos metodológicos del positivismo. Según el punto de vista de los interaccionistas, la gente interpreta estímulos, y esas interpretaciones, sujetas a una continua revisión conforme Al discurrir de los aconte- das, por de ser entendido en términos deciones peo partida, estas tradiciones coinciden en que el mundo social no pue- ficas y sociológ pero icas especialme, nte en unainteracción simbólica, fenomenológica y hermenéutica. A partir de diferentes puntos de algo sustancialmente diferente de los fenómenos físicos. En este sentido, los naturalistas se mueven en un campo amplio de ideas filosó- Además, los naturalistas entienden los fenómenos sociales como De acuerdo con esta perspectiva, un primer requisito de la inves- tigación social es ser fiel a los fenómenos que se están estudiando, y no a algún cuerpo particular de principios metodológicos, aunque éste se encuentre sólidamente fundamentado por argumentos filosóficos. (Blumer, 1969, págs. 27-28) mundo empírico que estudian, si lo que ellos presentan como el verdadero significado del mundo empírico lo es realmente. ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? 22 . ETNOGRAFÍA Dicha indeterminación respecto a la interpretación condiciona los intentos de desarrollar unas medidas estándar respecto al comportamiento humano. Las interpretaciones del mismo conjunto de instrucciones de experimentación o de preguntas variarán indudaDe manera igualmente significativa, los naturalistas argumen- blemente entre diferentes personas y circunstancias. tan que esto es debido a que el comportamieñto delas personas no se produce de manera mecánica, no se somete al conjunto de aná- mano es vana, sugieren, pues el comportamiento humano se cons- lisis causales y a la manipulación de variables que caracterizan la investigación cuantitativa inspirada en el positivismo. Cualquier esperanza a la hora de descubrir «leyes» de comportamiento hu- encuentran. truye y reconstruye de manera continua sobre la base de las interpretaciones que las personas hacen de las situaciones en que se menudo definida como Verstehen. Véase Truzzi, 1974, para debatir sociales pueden darnos ese acceso. Como observadores participantes podemos aprender la cultura o subcultura de las personas que estamos estudiando. Podemos interpretar el mundo de la misma forma que ellos lo hacen, y así aprender a comprender su comportamiento de un modo diferente al de los científicos naturalistas acerca de la comprensión del comportamiento de los fenómenos físicos. (Esta forma de comprensión de los fenómenos sociales es a así en la situación de extraSchutz cuenta que durante y aclarar la historia de este concepto.) La necesidad de aprender la cultura de aquellos a quienes estamos estudiando es mucho más obvia en el caso de las sociedades distintas a la nuestra. Aquí no sólo no podemos saber el por qué la gente hace lo que hace, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que están haciendo. Nós encontramos ñamiento referida por Schutz (1964). dad se revela de dudosa validez, incluso falso. Además, aspectos las semanas y los meses siguientes a la llegada del inmigrante a la sociedad de acogida, lo que él o ella pensaban sobre aquella socieque ignoraban porque previamente se habían considerado de poca importancia, paulatinamente adquieren gran significación, lo que hace necesario afrontarlos para cumplir objetivos importantes, tal vez incluso hasta para lograr la propia supervivencia del recién llegado. En el proceso de aprendizaje de cómo comportarse en las si- C¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? un conocimiento interno que suplanta 23 al conoci- tuaciones extrañas que componen el nuevo ambiente, el foraste ro va adquiriendo A menudo no son conscientes de elementos fundamentales, miento «externo» previo. Schutz señala que, como consecuencia de verse forzado a entender la cultura de la sociedad de acogida, el extraño adquiere cierta objetividad no accesible a los miembros de la cultura en cuestión. Éstos viven dentro de su cultura, incapaces de verla como algo que no sea un simple reflejo de «cómo es el mundo». muchos de los cuales son distintivos de esa cultura y moldean su visión. El ejemplo de Schutz acerca de la experiencia del foráneo señala de manera más precisa el trabajo del antropó logo, que habitua lmente estudia sociedades muy diferen tes a la suya. Sin embargo , la experiencia del extraño no queda restringida a aquellos que se trasladan a vivir a una sociedad diferente. El movimiento entre grupos dentro de una sociedad concreta puede producir los mismo efectos, aunque generalmente de forma más suave. Existen diferentes estratos o círculos de conocimiento cultural dentro de una misma sociedad. De hecho, esto resulta particu larment e cierto en las modern as sociedades industriales con su compleja división de labores, la multiplicidad de estilos de vida, la diversi dad étnica y las comuni dades desviadas, y también las subcult uras, así como las perspec tivas que mantienen, y que son generadas por estas divisiones sociales . Ésta es una de las principales razones para la investi gación según la sociología de la Escuela de Chicago . Trazado según la analogí a de la ecología animal y vegetal, los miembr os de esa Escuela redacta ron un documento que diferenciaba modelos de vida que podían encontrarse en diferentes partes de la ciudad de Chicago , desde la «alta sociedad» de la denominada «costa dorada» a los mugrie ntos guetos de la Little Sicily. Posteriormente, el mismo tipo de aproxim ación fue aplicado a las culturas y los trabajos , las organiz aciones y los grupos desviados, así como a otros «mundos sociales» más difu- sos (Strauss, 1978 y 1993), como el arte (Becker, 1974), las apuestas (Scott, 1968) o el tráfico de droga organiz ado (Adler, 1993). Según la explicación naturalista, el valor de la etnogra fía como método de investigación social se basa en la existencia de dichas variaciones en los modelos culturales de las socieda des, y su significación para la comprensión de los proceso s sociales . La etnogra fía explota la capacidad que todo actor social posee para “aprend er nuevas culturas, y la objetividad que estos proceso s ponen en funcionamiento. incluso allí donde está investi gando un grupo familiar o un ambiente, al observador participante se le pide que lo tra- ETNOGRAFÍA dice Denzin (1971, pág. 168), «los naturalistas se resisten a de investigación cualitativa. En la siguiente sección ex- ron formas de pensamiento y de trabajo etnográfico arcaicas por traicionar la influencia del positivismo y el cientifismo. Lo que señala este dato es que, a pesar de sus diferencias, el positivismo y el crean diferentes mundos 1969, pág. 11). Pero el do social mediante la interpretación que hacen de él, aparece un mo únicamente en tanto que no se aplican en la investigación etnográfica en sí. En cuanto vemos a etnógrafos construyendo el mun- constructivismo y el relativismo son compatibles con el naturalis- sociales (Blumer, pues existe un sentido mediante el cual las acciones de la gente investigaciones cualitativas y cuantitativas respectivamente (Smith y Heshusius, 1986; Smith, 1989; Guba, 1990). También se critica- como a través de acciones basadas en dichas interpretaciones. Ade- perspectivas y el comportamiento de la gente como construcción del mundo social, tanto a través de sus interpretaciones del mismo en el interior de la etnografía, entre el naturalismo característico del pensamiento metodológico de los etnógrafos y el constructivismo y el relativismo cultural que relaciona su comprensión de las mo. En parte, la crítica al realismo aparece a partir de una tensión, Hoy en día muchos críticos del positivismo y del naturalismo los niegan basándose en que ambos asumen que la labor del investigador social es representar los fenómenos sociales de cierta manera literal: para documentar sus mecanismos y explicar sus acontecimientos. Lo que se cuestiona es algo que a veces se refiere al realis- Cuestionar el realismo puestos, tanto filosóficos como políticos, sobre los que se erigían las por eludir los pilares contra- Muchos etnógrafos empezaron a pregun- mod 25 mo modo, el compromiso de los viejos tipos de etnografía hacia cierto tipo de valor de neutralidad fue cuestionado y se recomendaron las formas de intervencionismo político de la etnografía. Debemos observar estos aspectos de la crítica al naturalismo de manera diferenciada, a pesar de que a menudo estén relacionados estrechamente. preservar la objetividad. - Del mismo ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? más, a veces estas interpretaciones reflejan diferentes culturas: así criticó a este tipo de movimientos tentos de combinarlos con técnicas cuantitativas. Por otro lado, se tieron tendencias de desarrollo en conflicto dentro de la metodología de la investigación social. Por un lado, existía una creciente aceptación de la etnografía y del método cualitativo, así como in- Como hemos señalado anteriormente, en la pasada década exis- LOS ANTIRREALISTAS Y LAS CRÍTICAS POLÍTICAS DEL NATURALISMO ploraremos estos desarrollos más recientes. posturas embargo, al mismo tiempo el naturalismo ha sido atacado desde con ella, en muchas áreas, el dominio del método cuantitativo. Sin En los últimos años, la influencia del positivismo ha decaído y mendadas habitualmente, de manera especial la teoría básica de Glaser y Strauss (Glaser y Strauss, 1968; Strauss y Corbin, 1990; pero véase también Williams, 1976). los esquemas o modelos que simplifican la complejidad de la vida cotidiana»; aunque algunas formas de teoría, aquellas que son entendidas como capaces de captar la complejidad social, son reco- Como Se renuncia a la búsqued tural, De hecho, la principa te como si fuera «antropológicamente extraño», en un esfuerzo por hacer explícitos los supuestos que él ha dado por garantizados como miembro de dicha cultura. De este modo se espera que la cultura se convierta en un objeto susceptible de ser estudiado. El naturalismo propone que mediante la marginalidad, según una perspectiva y una posición social, es posible construir una explicación de la cultura investigada en la que ésta aparezca como independiente y externa al investigador; en otras palabras, como un fenómeno na- 24 26 “ ETNOGRAFÍA conflicto con el realismo naturalista construido dentro de la metodología etnográfica. Esta fuente interna de dudas acerca del realismo se vio reforza- da por el impacto de diferentes desarrollos externos. Uno de ellos fueron los cambios en el campo de la filosofía de la ciencia. A pesas (Kuhn, 1970; publicado inicialmente en de que hasta principios de los años cincuenta el positivismo había dominado este campo, a partir de ese momento el dominio empezó a decrecer, dando lugar finalmente una serie de posiciones alternativas, algunas de ellas contrarias al realismo. Un signo de este cambio fue el enorme impacto del libro de Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolutions* mulativo hacia la verdad, conseguida mediante la investigación ra- 1962). Kuhn se posicionaba en contra de las visiones de la historia de la ciencia que la retrataban como un proceso de desarrollo acu- que el trabajo de los científicos en los mayores desarrollos cional fundada en la evidencia. Él mostró, y otros también lo hicieron, científicos del pasado estaba relacionado con supuestos teóricos acerca del mundo que no se basaban en investigaciones empíricas, y ahora muchos de ellos son juzgados como falsos. Kuhn incluso afirmó que la historia de la ciencia, más que mostrar el crecimiento gradual del conocimiento, está puntuada por períodos de revolución cuando los supuestos teóricos que forman el «paradigma» con el que los científicos de un campo particular han operado hasta ese momento cambian y son reemplazados. Un ejemplo es el salto desde la física newtoniana a la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica a principios del siglo xx. El cambio de un paradigma por otro, de acuerdo con Kuhn, no sólo tiene lugar según la simple comprobación racional de la evidencia. Los paradigmas son inconmensurables, dibujan el mundo de maneras incompatibles, así que los datos en sí se interpretan de manera diferente si se trabaja con Fondo de Cultura Eco- que las teorías puedan ser probadas, y que los juicios acerca dela validez de las teorías nunca están totalmente determinados por una * Trad. cast.: La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, nómica de España, 2000. ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? 27 cia que contrastaba ampliamente con el modelo positivista. Sin embargo, su crítica también apuntaba contra el naturalismo, contra la idea de un investigadoren contacto directo conla realidad, como había hecho contra el positivismo;en su explicación, todo conocimiento del mundo está mediatizado.por una serie de supuestos pa- radigmáticos. Además, la visión alternativa que él oirecía hacía que los científicos naturalistas aparecieran como personas más capaces de construir sus mundos sociales de lo que los etnógrafos eran ca- paces con sus relatos. Y los sociólogos de la ciencia, consecuente- 1979; KnorrCetina, 1981). En mente, produjeron etnografías del trabajo de los científicos natura- les en esa línea (Latour y Woolgar, anteriormente, de que el entendimiento socio- este sentido, la ciencia natural pasó de ser el principal modelo metodológico para la investigación social a ser un objeto de investigación sociológica; y para los etnógrafos esto produjo el conflicto entre el naturalismo y el constructivismo en su propio seno. Tan importante como los desarrollos dentro de la filosofía de la ciencia para la aparición de dudas acerca del realismo fue la influencia de diferentes tendencias de la filosofía continental europea. El naturalismo se vio influenciado por las ideas acerca de la hermenéutica del siglo xrx, sobre la interpretación de los textos históricos, y en particular por el trabajo de Dilthey. Ésta fue la fuente de la idea, mencionada cultural adquiere una forma diferente para la comprensión de los fenómenos físicos. En el siglo xx, sin embargo, esta temprana tradición hermenéutica fue cuestionada por una nueva forma de «hermenéutica filosófica». Allí donde anteriormente los textos humanos de comprensión habían sido presentados como un riguroso proceso de recuperación del significado que pretendía darle el autor y localizarlo en los lugares culturalmente relevantes, la hermenéutica filosófica observaba el proceso de comprensión como un reflejo inevitable de los «prejuicios», la pre-comprensión, del intérprete. La inerpretación de textos, y por extensión también la comprensión del mundo social, ya no podía ser entendida como una cuestión de cap- tura de los significados sociales en sus propios términos; los relatos ción sociohistórica del investigador (Warnke, 1987). producidos eran entendidos como un reflejo inevitable de la posi- Otra poderosa influencia en la etnografía de los últimos años ha sido el postestructuralismo. Se trata de un movimiento muy diver- so, pero sólo es necesario mencionar dos de sus más influyentes co- la deconstrucción también rrientes: la «deconstrucción» de Derr y ida el trabajo de Foucault. Al igual que la filosofía hermenéutica, ETNOGRAFÍA 29 el desarrollo de la historia. En este sentido, los valores son hechos se esta-” poco problemática ha sido rechazada;y la duda ha llegado hasta la afirmación de la autoridad científica asociada al realismo. Incluso en el trabajo de Foucault encontramos un vínculo directo con la segunda crítica del naturalismo: su negación de la investigación política y social. pueden representar la realidad social de-una.manera-relativamente la mayoría de los etnógrafos, la ideade que los relatos etnográficos Mientras que el realismo no fue abandonado por completo por ¿bium y Silverman, 1989.) implicaciones del trabajo de Foucault en la etnografía, véase Gru- tituido mediante un ejercicio de poder (Para ún debate sobre las blece en distintos n contextos, reflejando el juegode diversas fuentes de podery resistencia. Así pues, lo que sé trata como verdaderoy falso, en la investigación social o en cualquier otro campo, está cons- cault argumenta que los diferentes «regímenes de verdad más que representar cierto mundo independiente del mismo. Fou- vigilayncia control, algo que él entiende como mecanismo central A e de la sociedad modeSus rna. productos reflejan sirtarácter social, meno sociohistórico, algo que furciona como parte del proceso de en pocas palabras, a menudo esta relación con la retórica se asoció por lo tanto, no única- Desde este punto de vista, la etnografía, como A la misma conclusión acerca del carácter político de la investigación social se ha llegado de otras maneras, por ejemplo aquellos que afirman que la investigación está siempre afectada por valores, y siempre tiene consecuencias políticas, lo que significa que los investigadores tienen que ser responsables de sus compromisos con unos valores y de los efectos de su trabajo. También se ha sugerido que la etnografía y otras formas de investigación social tienen un impacto social tan pegueño que sus repercusiones simplemente reposan en los polvorientos estantes de las librerías, y que por lo tanto no son preocupantes. Se ha dicho que, para que tenga valor, la como si no). factuales y de valor, y su papel implica inevitablemente una intervención social (tanto si los investigadores son conscientes de ello asuntos otras formas de investigación social, no puede tratar simultáneamente mana. mente un conocimiento abstracto sino la base para la acción de transformación del mundo, para conseguir la autorrealización hu- y el futuro. La ciencia social proporciona, incluso cuando tal vez no hayan encontrado una realización en el mundo social. Además, proporcionan la clave para la comprensión de la naturaleza de las condiciones sociales del presente, el pasado marxismo y de la teoría «crítica», pero igualmente importante ha sido el impacto del feminismo. Desde el punto de vista tradicional del marxismo, la distinción entre hechos y valores es un producto histórico, algo que puede superar el futuro desarrollo de la sociedad. Los valores remiten al potencial humano que se construye en a formas de antirrealismo (véase, por ejemplo, Tyler, 1986). El trabajo de Foucault se basa también en la negación del realismo. Él destaca el hecho de que la investigación social es un fenó- formes etnográficos habían sido creados mediante las estrategias retóricas empleadas, más que tratarse de hechos externos al texto; Esto es, en parte, el resultado de una influencia continuada del con la producción de relatos respecto a cuestiones factuales que reflejan la naturaleza de los fenómenos estudiados más que los valores O las implicaciones políticas del investigador. Por supuesto, ambos reconocen que la investigación práctica se ve afectada por los valores del investigador, pero la intención de los naturalistas era limitar la influencia de dichos valores en la medida de lo posible, para alcanzar conclusiones que fueran ciertas independientemente de determinadas posturas de valor. En los últimos años, todos los esfuerzos en pos de la neutralidad de los valores y de la objetividad han sido cuestionados, a veces reemplazándolos por la defensa de una investigación «abiertamente ideológica» (Lather, 1986). Los naturalistas comparten con los positivistas un compromiso La política de la etnografía ¿OUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? llegaron a la conclusiónde que los fenómenos descritos en los in- distas o incluso los novelistas. A partir de estos supuestos, aletirios miento del hecho de que el lenguaje utilizado pór lós etnógrafosen sus escritos noes un medio transparente que permite ver la réalidad através stiyo, sino que es más bien una construcción qué esboza en much casos oslas estrategias retóricas utilizadas por los pério- tores» y críticos, entre ficción y no ficción, de hecho, entre escritura literaria y escritura técnica en general. Esto llevó al reconoci- tante la desautorizació que nla deconstrucción realiza Tespectóa las distinciones entre diferentes géneros de escritura: entre «escri- lleva a preguntarse acerca de la idea de que los etnógrafos pueden captar los significados sobre la base de los actos de la gente, y hacerlo en campos relacionados: dichos significados no son estables; no son propiedades individuales, sino que reflejan la constitución de las subjetividades a través del lenguaje. También resulta impor- 28 30 ETNOGRAFÍA sino con la aplicación de investigación etnográfica tiene que estar relacionada no simple- mente con la comprensión del mundo, sus logros para propiciar un cambio. de la mujer (y del hombre) del patriarcado (Lather, 1991; Fonow y Existen diferencias en la observación de la naturaleza del cambio que la que debe promoverse. En ocasiones tiene que ver con hacer alinvestigación sea más relevante para la política aplicada o para guna forma de práctica profesional, como con algunas versiones del movimiento del profesor-como-investigador (véase, por ejemplo, Hustler y otros, 1986). De manera alternativa, podría decirse que la investigación puede ser emancipadora. Esto ha sido propuesto por las feministas, para las que el objetivo es la emancipación Cook, 1991); pero algo semejante también se puede encontrar en los res de la investiy de los defensoA etnógrafos críticos escritos de losOR DRNA DEDO >, - gación de acción emancipadora, para los que elobjetivo de la inves- tigaciónes alcanzar la transformación de las soci dades occidentales hasta alcanzar los ideales de libertad, igualdad y justicia (Carr y o Kemmis, 1986; Kemmis, 1988; Gitlin y otros, 1989). Por supuesto, bajo la premisa de que cualquier posibilidad de producción de conocimiento está socavada por los argumentos antirrealistas trazados en anteriores páginas, una relación con los efectos de la investigación puede parecer un objetivo alternativo apropiado para la tradicional búsqueda de la verdad. Esta línea también ha llevado al crecimiento de concepciones de mayor inter- vención de la etnografía. En este sentido, el postestructuralismo ha líticos (Dews, 1987). contribuido a la politización de la investigación social, a pesar del hecho de que simultáneamente parece socavar todos los ideales po- REFLEXIVIDAD La crítica del naturalismo que hemos esbozado es entendida a veces como una excrecencia del carácter reflexivo de la investiga- > ar OS pr ns 0. ES positivismo ción social. Se dice que donde fallan tanto el positivismo como el 2. los datos. Para unos obsesión que ambos tienen de los investigados, permanece en el centro tanto del como del naturalismo: Esto lleva'a la re del investigad efectos del por eliminar los efectos la solución es la estandarización de los procedimientos de investi- ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? 31 gación, para los otros es la experiencia directa del mundo social cuya versión extrema sería aconse jar al etnógr afo que se «rinda» a las culturas que desea estudiar (Wolff, 1964; Jules-Rosette, 1978a y b). Ambas posiciones asumen que es posible, al menos en teoría, aislar una serie datosño io contaminados contaminados por por elel inves rie dede datos investigador, ble en cuanto éstesseha vuelto autómata o. receptor ne 1es de los inves- ocalización sociohis- cosas en la invest empíric iga a ció puestó n qué ico (Hanson, 1958). no investigación social como el hecho de desem peñar un papel indeseable a la hora de apoyar uno u otro aspect o del statu qu líti en las sociedades occidentales. OS No cabe duda de que la reflexividad es un mecan ismo signifi tivo dentro de la investigación social. De hecho, en un sentid o to. das las investigaciones sociales toman la forma de una observ ación participante: esto implica la participació n en el mundo social, en el papel que sea, y verse reflejada en los produc tos de esta partici ación. Sin embargo, no podemos esgrim ir las misma s conclusion a partir de la reflexividad de la investigación social como h Ñ muchos críticos del naturalismo. Para nosotros, el recon ocimiento de la reflexividad implica que existen elementos de positivismo y naturalismo que deben ser dejados de lado; pero esto no significa asamiento. Así pues, no entendemos la reflexividad como el que se deban negar todas las ideas asociadas con estas dos líneas e do compromiso de los invest igador es respec to al realis mo. o ; uestro punto de vista, sólo determ ina las formas ingenuas realismo que asumen que el conocimiento se debe basar en cier- absolutamente seguros. ETNOGRAFÍA De manera similar, no social con la intención de estudiarlo. Afortunadamente, del que disponemos, mientras que reconocerlo escribiendo las conclusiones de la in- vestigación. Y es verdad que últimamente ciertos aspectos de este proceso no han recibido la atención que merecen. Sin embargo, de- de audio y vídeo, así como men, y ninguno sería aprobado por completo. La mayoría de las veces esto no nos afecta, y en este sentido la investigación social no es diferente de otras actividades. Necesitamos reflexionar sólo sobre lo que parece problemático, mientras que dejamos abierta la posibilidad de que lo que habitualmente no resulta problemático pueda serlo en el futuro. También es importante reconocer que la investigación es un proceso activo, en el que los relatos sobre el mundo se producen mediante la selectiva observación y la interpretación teórica de lo que se ve, haciendo preguntas concretas e interpretando las respuestas, escribiendo notas de campo y transcribiendo grabaciones ios acerca del mundo; pocos de ellos podrían ser sometidos a exa- puede ser erróneo y conllevar una indagación sistemática allí donde las dudas parezcan justificadas; y haciendo esto podemos basarnos en la razonable suposición de que estamos intentando describir los fenómenos tal como son, y no meramente como los percibimos o como nos gustaría que fueran (Hammersley, 1992, cap. 3). En nuestras actividades diarias nos basamos en supues- «conocimiento» esto no resulta necesario desde un punto de vista realista. Hay una pequeña justificación para negar todo conocimiento basado en el sentido común, así como la hay para tratarlo como «válido en sí mismo»: no disponemos de un estándar externo, absolutamente conclusivo con el que juzgarlo. Pero podemos trabajar con el mundo sar un efecto en los fenómenos sociales que estudiamos. En otras palabras, no existe una manera en la que podamos escapar del Es cierto que no podemos evitar relacionar el conocimiento con el «sentido común» ni tampoco, a veces, podemos evitar cau- Reflexividad y realismo creemos que la reflexividad implique que la investigación sea necesariamente política, o que deba ser política en el sentido de servir a una causa política particular o a unos fines prácticos. Para nosotros, el principal objetivo de la investigación es, y debe seguir siendo, la producción de conocimiento. tos fundamentos 32 33 1982, pág. 23) ingenuamente, refleja un acontecimiento de la vida si lo tomamos en serio» (1982, pág. 24). Para entender los efectos de la investigación y sus procedimientos, necesitamos comparar informaciones obtenidas en diferentes niveles de reacción a la investigación. Una vez que hayamos abandonado la idea de que el carácter social de la Es decir que «lo que se considera como un artificio si es tomado (Schuman, de encuestas toma las respuestas literalmente, omite las entrevistas como fuentes de influencia y no lleva en serio el problema del muestreo. Una persona que procede de esta manera probablemente caerá en la trampa de su instrumental analítico. La encuesta científica, por el contrario, valora la investigación con encuestas en tanto que búsqueda de significados; las ambigiedades del lenguaje y de la comunicación, las discrepancias entre actitudes y comportamientos, incluso los problemas sin respuesta, en vez de ser ignorados o simplemente vistos como obstáculos a la investigación eficiente, proporcionan una parte importante de la información. encuesta científica. [...] Una concepción simplista de la investigación mente de quien los ve. Fuera de una o dos excepciones, los problemas que ocurren durante las encuestas, si los tomamos en serio como acontecimientos de la vida, son oportunidades que se nos brindan para una mejor comprensión. Aquí distinguimos entre la encuesta simple y la La posición básica que tomaré es sencilla: los artificios están en la cir que nuestros logros, e incluso nuestros datos, se construyen no implica automáticamente que no representen o no puedan representar los fenómenos sociales. Creer que lo hacen es asumir que la única forma verdadera de representación llevaría a que el mundo imprimiera sus características en nuestros sentidos, un relato muy poco plausible del proceso de percepción (Gregory, 1970). De igual modo, el hecho de que como investigadores estemos en disposición de crear un efecto en la gente que estudiamos no significa que la validez de nuestras conclusiones quede restringida a los datos de situaciones provocadas en las que hemos confiado. Podemos minimizar la reacción y/o dirigirla. Pero también podemos utilizarla: la forma en que la gente responda a la presencia del investigador puede proporcionar tanta información como la reacción ante otras situaciones. De hecho, más que enredarnos en fútiles intentos de eliminar por completo los efectos del investigador, deberíamos intentar comprenderlos, un tema que Schuman ha señalado en relación con las encuestas sociales: ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? 34 ETNOGRAFÍA investigación puede'ser estandarizado o eludido, ya sea por medio de una metamorfosis en una «mosca en la pared» o mediante una «participación total», el papel del investigador como participante activo en el proceso de investigación se tornará más claro. El investigador o la investigadora son el instrumento de investigación par excellence. El hecho de que el comportamiento y las actitudes varíen con frecuencia dependiendo del contexto, y de que el investigador pueda desempeñar un papel importante en la configuración de esos contextos, se vuelve central para el análisis. De hecho, puede recurrirse a ello siempre que valga la pena. Los datos no deben ser afrontados de manera crítica por sus apariencias, sino que deben ser tratados como un campo de inferencias en el cual se pueden identificar los modelos hipotéticos y probar su validez. Con el objeto de llegar a conclusiones teóricas se exploran diferentes estrategias de investigación y se comparan sus efectos. Las interpretaciones deben ser explicitadas y hacerse uso de todas las oportunidades para probar sus límites y asegurar las alternativas. Esta perspectiva contrasta fuertemente con la imagen del investigador social proyectada por el naturalismo, aunque sea más cercana a otros modelos de investigación etnográfica como el de la «teorización fundamentada» (Glaser y Strauss, 1967), la «inducción analítica» (Cressey, 1950; Denzin, 1978) y el modelo estratégico que se encuentra dentro del naturalismo en la obra de Schatzman y Strauss (1973). En este sentido, la imagen del investigador se sitúa simultáneamente con la de la gente estudiada, como un sentido activo del mundo, sin determinar el compromiso de la investigación con La reflexividad y el carácter político de la investigación Por el contrario, como hemos visto, algunos críticos in- El positivismo y el naturalismo, en las formas en que hemos hablado de ellos, tienden a presentar la investigación como una actividad que se lleva a cabo según su propio interés y sus propios términos. 1989). sisien en que la investigación tiene una función social, por ejemplo para legitimar y preservar el statu quo. Y sobre esta base, argumentan que los investigadores deben intentar realizar su trabajo para que sirva en diferentes funciones, como probar el statu quo. A menudo, este punto de vista se organiza alrededor de la pregunta: ¿en qué lugar se sitúa el investigador? (Becker, 1967a; Troyna y Carrington, ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? 35 Como hemos visto anteriormente, otros arguyen que el error de la etnografía es su ausencia de impacto sobre la política y su práctica, su limitado resultado en el mundo del día a día de la política y el trabajo. Así, da la impresión de ser una especie de pasatiempo, una trivialidad mientras el mundo arde, que ocupa a intelectuales diletantes que no tienen que pagar los mismos impuestos que los ciudadanos trabajadores. Según nuestra opinión, esta crítica de la etnografía naturalista parece conllevar una sobrevaloración de la contribución actual y potencial de la investigación de la política y la práctica, y un fallo asociado al más modesto valor de las contribuciones que efectúa. También señala que podría pensarse que la única justificación para la investigación es su contribución a la política y a la práctica, y reconocer que inevitablemente causa efectos en ellas, sin concluir que se debería dirigir hacía dichos objetivos. De hecho, existen buenas razones para no encaminarse directamente hacia esos ob- jetivos. La más importante es que esto incrementaría las oportuni- dades de que las conclusiones fueran distorsionadas por ideas acerca de cómo debería ser el mundo o de cómo algunos creen que debería ser. Cuando estamos comprometidos en una acción práctica o política, la verdad de lo que decimos no es, a menudo, nuestro asunto principal, incluso aunque prefiramos ser honestos. Estamos más interesados en los efectos prácticos de nuestras acciones, y a veces esto nos puede llevar a ser «ahorrativos» con la ver- en el juicio de las actividades factuales o de valor, tiende en ma- principal, dad, como mínimo. Además, incluso cuando la verdad de nuestras creencias es el asunto prácticas, de las afirmaciones Por supuesto, si uno cree, como Marx y otros creían, yor o menor medida a basarse en ciertas consideraciones que difieren de la producción de conocimiento, el objetivo principalde la investigación: es probable que estemos interesados sobre todo en saber si la información es suficientemente fiable para nuestros propósitos. que (últimamente, al menos) la verdad y el bien son idénticos, puede negar la significación de esta diferencia de orientación entre la investigación y otras actividades prácticas. Pero este punto de vista se basa en una elaborada y poco convincente infraestructura filosófica (Hammersley, 1992, cap. 6 y 1993). Es necesario decir que negar que la investigación debería apuntar hacia objetivos políticos no es sugerir que los investigadores tengan que, o deban, abandonar sus convicciones políticas. Se trata de insistir en que, en tanto que investigadores, su objetivo principal debe ser siempre producir conocimiento, y que deberían in- n € La reflexividad_ es.un-aspecto.de.la investigación social. Algo a lo que q no sólo los etnógrafos ban prestado y cien te interés. en naturalismo, de que la etnografía representa un paradigma superiór, alternativo a la investigación cuantitativa. Por otra parte, supone una contribución a las ciencias sociales mucho más importante que la que admite el positivismo. y cualitativas. Ciertamente, es difícil justificar la visión, asociada al pero que va más allá en importantes aspectos. Al incluir nuestro propio papel dentro.del enfoque de la investigación, y quizá incluso explotando sistemáticamente nuestra participación en los lugares en estudio como investigadores, podemos producir. relatos .sobre el mundo social y justificarlo sin recurrir a apelaciones |fútiles al empirismo, o bien a. variedades positivi stas o naturali stas. > Redefinir la investigación social en términos de su reflexividad también ilumina la relación entre las aproximaciones cuantitativas construida que une, más que separa, al positivismo y al naturalismo, su transformación en una empresa política, para nOSOtTroS €esta reflexividad proporciona la base para una indagación lógica re- sentido común y en los métodos de investigación. To das las investigáciones sociales se basan en la capacidad | humana para participar en la observación. Actuamos en el mundo social y entonces estamos preparados para reflexionar sobre NOSOtrOS mismos y nuestras ac- que estudiamios y que dependemos del conocimiento b Empezamos este capítulo examinando dos reconstrucciones opuestas referidas a la lógica de la investigación social y a sus implicaciones para la etnografía. Ni el positivismo ni el naturalismo NN proporcionan un marco adecuado. Ambos desatienden su reflexividád fundamental: el hecho de que formamos parte del mundo social A CONCLUSIÓN ten buenas razones por las cuales no hacerlo. servar) el mundo de un modo u otro. Y, como hemos indicado, exis- principalmente para cambiar (o, en otro orden de cosas, para pre- reflexividad de la investigación no implica que deba estar pensada gerimos que los investigadores deberían desligarse de los efectos de su trabajo en el mundo. La cuestión es que ser conscientes de la su- y b, 1988a, 1990 y 1992; Golde, 1986; Whitehead y Conaway, 1986; McKeganey y Cunningham-Burley, 1987; Walford, 1987 y 1991b; Shaffir y Stebbins, 1991; Okely y Gallaway, 1992.) El resto de este libro está dedicado a detallar detenidamente las implicaciones que tiene la reflexividad para la práctica etnográfica. 1989, los últimos aaños, en particular en la producción de «historias naturales» de sus investigaciones. (Por ejemplo, véanse Hammond, 1964; Freilich, 1970b; Bell y Newby, 1977; Shaffir y otros, 1980; Hammersley, 1983a; Bell y Roberto 1984; Burgess, 1984b, 1985a sus convicciones políticas o a sus intereses prácticos. Tampoco tentar minimizar cualquier distorsión de sus conclusiones debido a 37 ¿QUÉ ES LA ETNOGRAFÍA? ETNOGRAFÍA 36 sencilla. De hecho, algunos autores dan tan po frecuentemente se reducen a un simple «vete y hazlo»: se basa que los consejos dados a los que se embarcan en el trabajo de cam- dológicas. Existe otra razón, sin embargo, aunque menos legítima, por la lo inesperado, como cualquier lectura de las biografías etnográficas recientemente publicadas confirmaría. Es más, toda investigación es una actividad práctica que requiere el ejercicio de un juicio en el contexto; no se trata de seguir simplemente unas reglas meto- Esta ausencia de consejos parece descansar en la suposición de que la conducción de la etnografía no es problemática en absoluto, y que casi no necesita preparación o conocimiento previo. Una de las razones de esta reticencia a enseñar cómo realizar la investigación etnográfica parte de la convicción de que tal investigación no puede ser programada, que su práctica se constituye por (Nader, 1986, pág. 98) grafía de mayor tamaño y grosor y le dijo: «Vete y hazlo así». mo respuesta, se dice que Kroeber cogió de su estante el libro de etno- sión me dejó completamente frustrado. Cuando pregunté a Kluckhohn si tenía algún consejo para darme, me contó la historia de un estudiante de posgrado que había planteado a Kroeber la misma pregunta. Co- Antes de abandonar Harvard fui a ver a Kluckhohn. A pesar de la experiencia que ya tenía como estudiante de Harvard, esta última se- poca información sobre la investigación como la que ellos mismos tenían antes de realizar su trabajo de campo. Nader, por ejemplo, cuenta cómo csto llegó a convertirse en una tradición entre los antropólogos de Norteamérica: decepcionantemente A primera vista, la conducción de la etnografía puede parecer EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: PROBLEMAS, CASOS Y MUESTRAS Capítulo 2 40 ETNOGRAFÍA en la idea, asociada al naturalismo, de que la etnografía consiste en una observación y descripción abierta, de forma que el «diseño de la investigación» parece algo superfluo. Lo que es una simple estrategia práctica de investigación se convierte en todo un paradigma de la aproximación. Hablando sobre el estudio del comportamien- fenómenos naturales o sentir que se está estrechando nuestro cam- to animal, Tinbergen (1972, pág. 23) señala que el período de conocimiento exploratorio e intuitivo posee un valor especial «cuando se ve en peligro de no disponer de suficiente información sobre los Speier, 1973). Sin embargo, reconocer que, mucho menos que otras EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] 41 problemas lleve consigo al campo, más propenso será a moldear la teo- ría de acuerdo con los hechos y a ver los hechos en relación con la teoría, y méjor preparado estará para el trabajo. Las ideas preconcebidas son perniciosas en cualquier tipo de trabajo científico, pero aventurar pro- blemas preliminares es la principal cualidad de un científico, y esos problemas se revelan por primera vez al observador a partir de sus estudios teóricos. (Malinowski, 1922, págs. 8-9) íntima. Amistosa también denota una interacción suficientemente pro- una deficiencia visible y la otra es 6) normal (no tiene una deficiencia visible). [...] Los términos señalados en la frase anterior empiezan por sugerir lo que está explícita o implícitamente omitido en le formulación teórica de Davis. La teoría concierne a la visibilidad (física) de los incapacitados, no de gente cuyas incapacidades no sean inmediatamente visibles para la personas con las cuales interactúan. La teoría concierne a la interacción entre dos personas (no más de dos) [...] La interacción ocurre en situaciones denominadas «amistosas»; es decir, la relación entre las personas que interactúan no es ni impersonal ni La teoría de Davis trata de interacciones 1) tensas 2) amistosas en 3) contactos cara a cara entre 4) dos personas, una de las cuales tiene 5) que comporta desarrollar teorías mediante el registro sistemático de información de campo en lugar de confiar en la «teorización de sillón». No obstante, como e! propio Strauss ha señalado, a veces, antes de que el trabajo comience, se pueden conseguir avances considerables en la clarificación y el desarrollo de los problemas de investigación. Como ustración, él se sirve del trabajo de Davis (1961a) sobre «la gestión de interacciones tensas con personas que tienen deficiencias visibles»: Glaser y Strauss (1967), han llamado la atención sobre la ventajas ficar Mipótesis ya existentes, y una serie de autores; especialmente bien fundamentada de donde se extraen una serie de hipótesis. Estas teorías, que son relativamente escasas en antropología y socio- A veces el punto dé partida de una investigación es una teoría 1969; es impor- 1967; Blumer, po de visión». En sociología, los naturalistas han apelado algunas veces a la historia natural y a la etología para legitimar sus recomendaciones sobre la observación y descripción exploratorias (Lo- debemos tante recordar que en etología la observación está dirigida por un relativamente bien definido cuerpo de axiomas derivados de la teoría evolucionista. El propio Darwin (citado en Selltiz y otros, 1959, pág. 200) señala en un determinado momento: «Qué raro es que no haya visto la observación como si debiera ir a favor o en contra de algún punto de vista, si es que esto tiene alguna utilidad». fland, logía, son tal vez más frecuentes en psicología social (un ejemplo de observación participante de este tipo es la de Festinger y otros, 1956). Probaron la teoría de la disonancia cognitiva al investigar la reacción de los miembros de un grupo religioso apocalíptico ante el hecho de que el mundo no acabó el día que había predicho su líder. La mayoría de las investigaciones etnográficas se preocupan más por desarrollar teorías a partir de datos de campo €que én veri- Ciertamente, «la dirección formas de investigación social, el curso de una etnografía no puede estar predeterminado. Pero ello ni elimina la necesidad de una preparación previa al trabajo de campo ni significa que el comportamiento del investigador en el campo haya de ser caótico, ajustándose meramente a los hechos, tomando en cada momento PRELIMINARES que presenta menos resistencia». En nuestra opinión, el diseño de la investigación debe de ser un proceso reflexivo en todas las etapas del desarrollo del proyecto. PROBLEMAS «problem nas Tpre! minares »: La investigación siempre comienza con el planteamiento de un problema O erupo « de problemas; eslo que M Vialinowski denomina Estar bien preparado teóricamente no equivale a cargar con «ideas preconcebidas». Si una persona que se embarca en una expedición está determinada a verificar ciertas hipótesis y es incapaz de cambiar cuantas veces sean necesarias su punto de vista y deshacerse de apriorismos cuando las evidencias así lo aconsejan, resulta innecesario de- cir que su trabajo no será de ningún valor. Sin embargo, cuantos más (Strauss, 1970, págs. 47-48) longada para permitir algo más que un encuentro momentáneo, pero no tan prolongado como para volverse familiar. ETNOGRAFÍA 1977, pág. 9; las cursivas son nuestras) Otra alternativa para estimular la investigación suele ser un hecho o una encadenación de hechos que causan sorpresa. Así, Measor (1983) notó no sólo que las chicas tendían a ir peor que los chicos en los exámenes de ciencias sino que esta diferencia era incluso mayor en las clases de ciencias de Nuffield, clases centradas en el aprendizaje de la ciencia mediante el descubrimiento. Ella investigó por qué ocurría esto a través de la observación participante en Nuffield y mediante entrevistas, realizadas tanto a chicos como a chicas, sobre sus actitudes respecto a las clases de ciencias. Como ilustra este ejemplo, la relevancia de este problema preliminar puede ser no tanto teórica como política o práctica, en este caso relativo a la igualdad de oportunidades para las mujeres. A ve- (MacIntyre, mienzos de los años setenta, eran de mujeres solteras. Normalmente las mujeres solteras embarazadas tenían ante sí cuatro tipos de respuestas posibles: el matrimonio con el supuesto padre, la inducción al aborto, permanecer solteras y tener el hijo y permanecer solteras y dar el niño en adopción. Se sabe que la incidencia de estas respuestas ha cambiado de una época a otra, como, por supuesto, han cambiado en este sentido las actitudes sociales, la política social y la legislación, y estos cambios han sido objeto de estudios históricos y demográficos. Sin embargo, se sabe poco de cómo las respuestas arriba señaladas han influido o han sido influidas por las actitudes sociales, la política social y la legislación. so un porcentaje mayor de primeros embarazos, en Gran Bretaña a co- Aproximadamente una quinta parte del total de embarazos, e inclu- mujeres solteras: un punto de partida práctico para la investigación. Macintyre (1977) nos proporciona un ejemplo en su estudio sobre el embarazo de que el caso expuesto por Strauss, pero, a veces, la ausencia de conocimiento detallado sobre un fenómeno o proceso puede representar Frecuentemente, la literatura sobre el tema es menos elaborada vestigar. Strauss continúa mostrando que al modificar diferentes elementos de una teoría se pueden generar nuevas cuestiones para in- 42 43 de la vida social. En tales ocasiones los fenómenos sociales, que naturales»: innovaciones organizativas, desastres naturales o crisis políticas que permiten revelar lo que pasa cuando se suprimen los factores limitativos que normalmente constriñen algún elemento es importante considerar lo que a veces se llaman «experimentos poco usuales o comprobar la validez de una teoría. A este respecto, Los acontecimientos sociales pueden estimular la investigación, proporcionando una oportunidad para explorar acontecimientos (Freilich, 1970a, págs. 185-186) cuestiones que planteaba eran 1) ¿por qué es bueno, culturalmente, para un hombre mohawk trabajar en estructuras de acero? y 2) ¿cómo se relaciona esa valoración positiva con la cultura y la historia mohawk? turas de acero representaba algún tipo de continuidad cultural. Así, las vés de factores sociales y culturales que psicológicos. Yo tenía la ligera impresión de que el hecho de que los mohawk trabajaran en las estruc- que el hecho de que los factores socioculturales se explican mejor a tra- se produce esta actitud tan imprudente?», yo desarrollaba la teoría de alturas. Mediante el planteamiento de un problema derivado, «¿por qué ce a una actitud prudente que salva vidas. Un argumento más plausible parecía ser que los mohawk actuaban como si no tuvieran miedo a las acero no hay un valor funcional en la falta de miedo a las alturas y que, en realidad, el caso era el contrario: el miedo a los lugares altos condu- racterística negativa (la ausencia de vértigo) no podía tener consecuencias positivas específicas (llevar a una tribu entera a trabajar en estructuras de acero). Continuaba argumentando que para la industria del su proliferación en la industria del acero. Yo argumentaba que una ca- cos del cambio cultural de una comunidad iroquesa». El artículo de Wallace sugería que los mohawk carecían de vértigo y que esto explicaba sición el artículo de A. F. C. Wallace «Algunos determinantes psicológi- tigada por los estudiantes de las universidades de Nueva York y sus alrededores. En 1956, este problema constituyó mi primera investigación profesional. En mi proyecto de investigación utilizaba como contrapo- trabajan en estructuras de acero es una cuestión frecuentemente inves- Artículos, a veces ilustrados con fotografías de indios sonrientes, hablan sobre esos mohawk «valientes» y «seguros». Por qué tantos mohawk tructuras de acero de varios edificios de la ciudad y de los alrededores. Los neoyorquinos a veces leen en los periódicos algo referente a un fenómeno insólito en su medio: los indios mohawk trabajan en las es- ces, cuando el punto de partida no es la teoría social, la elaboración del problema de investigación pronto conduce a la teoría, como indica el trabajo de Freilich sobre los héroes mohawk: EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] pl o A Ao ETNOGRAFÍA EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] 45 tán. Las preguntas de su investigación surgieron inicialmente de lo 44 normalmente son naturalizados, se tornan visibles para los propios participantes y para el observador. Schatzman y Strauss (1955) DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN éstas en ma des*“Hinciá . <Apción narrati va.de-una-secuencia.. de hechos, en un relato.g ene- puedan extraer respuestas teóricas, ya consistan El objetivo de la fase anterior al trabajo de campo y la de los primeros intentos por conseguir información, es convert ir los problemaspreliminares en un cuerpo de cuestiones a partir del cual se EL DESARROLLO mecanografía (Olesen, 1990, pág. 214). Por descontado, el interés de la investigación puede surgir igualmente de una diferencia, de un conflicto, y de sentimientos negativos. Van Maanen (1991, pág. 33) señala que su larga carrera investigando la cultura policial empezó en parte debido a que había sido «sujeto merecedor de algo más que la atención policial y de ahí que yo observara a la policía con algo de asco, cierto miedo y una considerable curiosidad». Estímulos como éste habitualmente no suelen ser suficientes en sí mismos como para llevar a la formulación de un problema de investigación. Para que esto ocurra, las experiencias, antes de entrar en el campo de estudio, deben Someterse a una reflexión analítica. Las experiencias se convierten en interesantes o significativas para las ideas teóricas: los estímulos no son intrínsecos a las experiencias en sí. Sin embargo, no existe una única regla universal que determine hasta qué punto se puede elaborar el problema de investigación antes de empezar el trabajo de campo. Explorar los componentes e implicaciones de un problema preliminar general con ayuda de la lectura de la literatura pertinente disponible es un primer paso necesario. En este sentido, no sólo son relevantes las monografías y los artículos periodísticos sino también los informes oficiales y periodísticos, autobiografías, diarios y novelas basadas en hechos reales, etcétera (véase el capítulo 6). De todas formas, siempre se llega a un punto donde no se puede progresar más sin iniciar la recogida directa de información, aunque la reflexión y el uso de la literatura secundaria deban continuar más allá de ese punto. de apoyo como estudiante mientras trabajaba en un servicio de que ella había visto como un paralelismo entre su posición anterior proporcionan un ejemplo de ello en sus estudios sobre los proble- y la de la gente que ella había escogido como tema de estudio, y desde su empatía por esa gente. Es habitual que la investigación se vea estimulada por experiencias previas en trabajos permanentes o temporales. Así, Olesen señala los orígenes de su investigación sobre los trabajadores clericales temporales en su propia experiencia Incluso encuentros azarosos o experiencias personales pueden mas de la comunicación interclasista que surgen después de un tornado. Estudiar los orígenes y consecuencias de las innovaciones organizativas suele ser todavía más común. Un ejemplo es el estudio de Walford y Miller de la Kingshurst School, el primer City Technology College en Gran Bretaña, establecido como parte de las reformas educativas de finales de los ochenta (Walford, 1991a; Walford y Miller, 1991). proporcionar motivos y oportunidades para la investigación. Hens- lin realizó una investigación sobre los indigentes como resultado del encuentro con alguien para quien el problema de la indigencia se había convertido en una pasión absorbente: Cuando [él] se dio cuenta de que yo era sociólogo y que estaba escri- biendo un libro de texto sobre problemas sociales, me pidió que le dejara colaborar conmigo en un libro sobre la indigencia. Él pensaba que mis conocimientos podían aportar un marco de organización que nos ayudaría a condensar sus muchas experiencias y observaciones en un todo unificado. Durante nuestro intento de colaboración insistía que, como sociólogo, yo debía obtener mis propias experiencias de primera mano con los indigentes. Aunque yo entendía que la idea era atractiva, debido a mis compromisos de escritura yo no podía barajar esa posibilidad. Sin embargo, como él sacaba el tema una y otra vez, debo admitir que me tocó la fibra, haciendo aparecer en mí algo más que un pequeño sentimiento de culpa sociológico. Después de todo, soy instructor de problemas sociales, y no sabía realmente nada acerca de los indigentes [...] Ante la constante arremetida, me mostré más receptivo a la idea. (O tal vez debería decir que, finalmente, me preocupó.) Cuando me invitó a un viaje pagado a la ciudad de Washington y me prometió que vería algo desconocido hasta la fecha para mí —como los indigentes durmiendo en las aceras con vistas a la Casa Blanca—, mi imaginación se disparó, él agujereó mi coraza. Con el atractivo que suponía dicha intri- 1990, pág. 52) gante yuxtaposición de poder y de falta de todo poder, de bienestar y pobreza, ¿cómo podía resistirme a su oferta? (Henslin, Por el contrario, Currer (1992, págs. 4-5) dio comienzo su investigación sobre madres pakistaníes en Gran Bretaña como resultado de su propia experiencia como madre inglesa en Peshawar, Pakis- ETNOGRAFÍA 1957, págs. 1-2) Los buenos científicos estudian los problemas más importantes entre los que ellos piensan que pueden resolver. Y, verdaderamente, su co- mulación original del problema estaba basada en suposiciones equivocadas. Igualmente se puede concluir que, dado el estado del conocimiento existente, un problema determinado es irresoluble. Medawar comenta: diferentes causas. En el caso de Dollard, él descubrió que la for- El cambio de los problemas de investigación puede obedecer a (Dollard, dinámicamente entrecruzadas y fijadas en un sistema que los unos no pueden ser entendidos sin los otros. Este descubrimiento puso fin a mi objetivo de recoger historias de vida de negros de forma aislada. Las historias de vida de negros hacen referencia constantemente a una situación global, por ejemplo, a la propia Southerntown, al condado, al área cultural sudista y, en sentido más global, a toda la región productora de algodón en Estados Unidos. Este planteamiento es sin duda incómodo, porque me fuerza a tener que informarme sobre la comunidad, el condado y otros muchos aspectos aparentemente no relacionados con el problema de la investigación. El estudio del contexto social de los negros desbordó el objetivo original de la investigación, al menos en lo que concierne a las historias de vida. puestas por la sociedad blanca. Las vidas de blancos y negros están tan herencia cultural del negro o tratar de la estructura emocional de una pequeña ciudad del Sur profundo. No obstante, estaba obligado a estudiar la comunidad porque la vida de los individuos que la integran está enraizada en ella. Sólo habían transcurrido unos días de los cinco meses que pasé en Southerntown cuando me di cuenta de que lo blanco y los blancos forman parte inseparable de la vida mental del negro. Éste tiene un patrón blanco; frecuentemente tiene también algún antepasado blanco; a veces, de niño, juega con otros niños blancos; y vive bajo una serie de reglas im- manera como crecen las personas negras. No estaba entre mis preocupaciones hacer un estudio de comunidad, considerar el problema de la Sur, tener acceso a algunas historias de vida y aprender algo sobre la Mi objetivo original era estudiar la personalidad de los negros del Dollard: actores o en formul teóricas acimás one abstracta s s. Sin embargo, eñ este proceso los problemas originales son transformados o incluso completamente abandonados a favor de otros, como ilustra ralizado.de las perspectivas y prácti de un grupo cas particular de 46 [...] 47 del tipo «¿Cómo se manifiesta en una ciones raciales, la educación profesional, la delinc uencia o la investi- lo se puede comenzar con alguna noción de anális is formal e int entar extender o refina ¡ r su aplic icació ación en el contexto de una deter- al. entre lo tópico y lo genérico, entre lo sustantivo y enlstuente, la investigación etnográfica suele ser una cons- (Glaser y Strauss, 1967, pág. 32) tema de recompensas o la movilidad social. ción, las incongruencias entre estatus, poder y autoridad el sis- de una Investigacióri formal o conceptual, que plantee proble mas como el estigma, el comportamiento desviado, la organización formal, la socializa gación de organizaciones. Por teoría formal entendemos el desarrollo . ne sión e y Por teoría sustantiva entendemos el tipo de investigación desarrollada por un interés sustantivo o empírico o correspondie nte a un área de la sociología, problemas como el cuidado de los enfermo s, las rela- la división establecida por Glaser y Strauss entre análisi s formales sustantivos: vestigación tópicos y genéricos está estrechamente relacionada con determinada situación particular el concepto sociológic amente abstracto de clase?» y «¿Cuáles son las características abstra ctas de un tipo especial de situación?». Esta distinción entre probl emas de in- vestigador hace preguntas diano. Otros tienen un carácter más « genérico». En estos CASOS el in- gente y situaciones rápidamente identificables en el lenguaje coti- ticas, se llamarán «tópicos» (Lofland, 1976), concernientes a tipos de Los problemas varían entre sí en su grado de abstracción. Aleunos, especialmente los derivados de preocupaciones prácticas 6 polf- 1967, pág. 7) Periódicamente, los metodologistas redescubren la verdad del viejo adagio que dice que encontrar la pregunta es más difícil que responderla (Merton, 1959). Gran parte del esfuerzo invertido en el desarrollo teórico concierne a la formulación y reformulac ión de problemas de investigación con la intención de hacerl os más propicios a soluciones teóricas. E (Medawar, ntes todavía no han aparecido en la agenda de las investigacione s en curso fico sale derrotado. Por eso los problemas biológi cos más importa fuerzas de la ignorancia no es muy aleccionador si, al final, ese cientí- los. El espectáculo del científico enfrascado en un combate contra las DE LA INVESTIGACIÓN metido profesional es solucionar problemas y no sólo intenta r superar- EL DISEÑO 48 ETNOGRAFÍA minada cuestión sustantiva. Esto queda ilustrado con la referencia al trabajo de Hargreaves, Hester y Mellor (1975) sobre la desviación en contextos escolares. Comenzando por el concepto formal de «teoría de la nivelación», Hargreaves y sus colegas buscan extender el uso de esta estructura analítica y examinar su valor para el estudio de la des- viación escolar. Ellos consiguieron establecer una especie de «lista de la compra» de temas. Esta lista de temas cambia el foco de atención desde lo formal hacia lo sustantivo, de lo genérico hacia lo tópico: profesores que un alumno ha desobedecido una regla?, es decir, ¿cuál es Reglas. ¿Cuáles son las reglas en escuelas y aulas? ¿Cuáles son las reglas supuestamente desobedecidas en casos de desviación? ¿Quién establece las reglas? ¿Siempre están sujetas a negociación? ¿Cómo se transmiten las reglas a los miembros? ¿Cómo se justifican las reglas, quién las justifica y a quiénes, y en qué ocasiones? ¿Los profesores y los alumnos perciben las reglas de la misma manera? ¿Son algunas reglas percibidas como legítimas por algunos profesores y algunos alumnos? ¿Cómo saben los miembros a qué se refieren las regias en una situación dada? ¿Cómo clasifican las reglas los miembros? ¿Qué diferencias ven los miembros entre diferentes reglas? Por ejemplo, ¿varía la importancia de las reglas? Actos desviados. ¿Cómo relacionan los miembros un acto a una regla de forma que se pueda caracterizar como desviación? ¿Cómo saben los algunos actos sean caracterizados como desviación? De forma similar, la parte de interpretación que les corresponde a los profesores para que ¿cómo saben los alumnos que sus actos son una desviación? Personas desviadas. ¿Cómo imputan los profesores actos desviados a personas de forma que algunas sean definidas como desviadas? ¿Cuál es la relación entre diferentes niveles? ¿Por qué un nivel es más importante que otros? Tratamiento. ¿Qué reacciones tienen los profesores frente a actos O y otros, 1975, págs. 23-24) personas definidos como desviados? ¿A qué niveles y con qué justificaciones deciden los profesores sobre los tratamientos aplicados? El desarrollo de la desviación. ¿Cuál es la estructura de la trayectoria del alumno desviado? ¿Cuáles son las contingencias de esas trayectorias? ¿Cómo se inician y terminan esas trayectorias? (Hargreaves Una lista de problemas como ésta requiere sin lugar a dudas un conocimiento previo del trabajo sociológico existente sobre las escuelas y la desviación, y refleja una interacción entre intereses formales y sustantivos. Estas cuestiones no constituyen una hipótesis (o cuerpo de hipótesis) de investigación, ni siquiera representan pro- EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] 49 que esta lista sea la definitiva: en algunos aspectos se revelará dema- piamente un diseño de investigación. Asimismo, no es de esperar siado ambiciosa y en otros, probablemente, omitirá problemas imprevistos. También se pueden desarrollar problemas de investigación mediante el trasplante de una estructura de investigación de área sus- tantiva a otra. Uno de los principales procedimientos del estudio de la escuela médica de Kansas realizado por Becker y otros (1961) es académicas, intentan negociar niveles razonables de de este tipo. Ellos adoptan una perspectiva de la sociología industrial —los trabajadores industriales intentan establecer su propio «nivel y organización del esfuerzo de trabajo»— y la aplican a la situación tópica de los estudiantes de medicina que, superados por las demandas esfuerzo y establecer una dirección apropiada a su trabajo. Así como se pueden formular problemas desplazándose de lo formal hacia lo sustantivo, también se puede hacer en sentido contrario, de lo sustantivo hacia lo formal o genérico. Esto puede ilustrarse en parte con un proyecto de investigación en el cual uno de nosotros (Atkinson, 1981b) ha estado participando. El proyecto en cuestión está relacionado con la investigación de «unidades de formación in- dustrial», diseñadas para facilitar la transición de la vida escolar a la vida de trabajadores. La investigación consideraba varios tipos de líneas de trabajo, incluyendo la observación participante en dos unidades industriales, entrevistas a cargos de responsabilidad de la empresa, fuentes documentales, etcétera. El proyecto no era un mero estudio de caso «Único» sino que estaba compuesto de un número de investigaciones similares que se estaban llevando a cabo en varios lu- gares de Gran Bretaña. Esos otros proyectos también estaban inves- tigando intervenciones innovadoras para facilitar la transición de la escuela al mundo del trabajo. La formulación de las líneas del trabajo de investigación comenzó con el planteamiento de problemas preliminares, originalmente de naturaleza sustantiva o tópica. En los primeros movimientos exploratorios, el equipo de investigación comenzó la fase de trabajo de campo intentando responder a preguntas del siguiente tipo: ¿có- mo €s el trabajo del día a día en la unidad? ¿Cómo son seleccionados y evaluados los estudiantes? ¿Qué clase de trabajo hacen y para categorías de qué tipo de trabajo van a ser preparados? Durante el transcurso del trabajo de campo fueron identificados. con más precisión varios temas y surgieron nuevas análisis. Al mismo tiempo, en nuestro proyecto se hizo necesario formular esas ideas en términos que fueran más generales que sus ETNOGRAFÍA que necesariamente todos los proyectos tuvieran que trabajar tos de transición en el estatus de los más jóvenes. En realidad, las funciones de los porteros son desempeñadas por diferentes tipos de personal en distintos lugares de la organización. La identificación de la categoría general de los «porteros» permitirá que nos formulemos algunas preguntas de naturaleza general. Por ejem- ejercitan el control durante fases importantes que constituyen momen- clave y pasajes desde donde se conceden oportunidades. Esos porteros Porteros. Por porteros quiero decir actores que controlan recursos timular el planteamiento posterior de otras cuestiones específicas: Los criterios de comparación considerados en este memorando serán tratados más adelante. Ahora simplemente queremos ilustrar el proceso racional que supone desplazarse desde lo específico hacia lo general, en el sentido de dirigir la atención hacia la comparación, para lo cual podemos basarnos en el trabajo de otros analistas. No pretendemos detallar todas las ideas estudiadas y aludidas en este proyecto en particular. Los siguientes extractos tomados del mismo memorando son ilustrativos de cómo se aplicaron estas ideas para categorizar algunos temas clave de la investigación y es- (Atkinson, 1981b) criterios que permitan relacionar proyectos y análisis diferentes. dentro del «mismo» diseño de investigación o recoger los «mismos» datos mediante la «misma» técnica. No hay duda de que algunas evaluaciones concretas deben ser sensibles a las condiciones locales y estar atentas a las circunstancias cambiantes. Esta sugestión tampoco debe ser interpretada como una reivindicación de la elaboración de problemas rígidos y categorías predeterminadas. Tales categorías deberían ser pensadas sólo como conceptos «sensibilizadores», indicativos de aspectos amplios con los que comparar proyectos y desarrollar caba En nuestra última reunión [...] estudiamos la posibilidad de desarrollar y trabajar con algunas categorías de análisis general. La idea que yo estaba planteando [...] era que los proyectos de evaluación estaban condenados a ser poco más que asuntos locales y aislados, a menos que consiguiéramos trabajar con ideas y armazones conceptuales de una aplicación más generalizable. Esa «generalización» no signifi- manifestaciones locales. Un importante motivo para ello era que teníamos que generar conceptos o principios que permitieran una comparación sistemática entre los diferentes proyectos que se estaban realizando en Gran Bretaña. Un memorando de la investiga! ción lo planteó de la siguiente manera: 50 [...] 51 . (Atkinson, 1981b) estos extractos sacados de un memorando de in- (Atkinson, 1981b) empleo juvenil. La relación de estos extractos que incluimos aquí escuela al trabajo, o en lo que hace referencia a los problemas del vestigación no constituyen ni siquiera el comienzo de un análisis exhaustivo para proyectos destinados a suavizar la transición de la Obviamente, otros profesionales y acciones? les están involucrados en proyectos sujetos a estigma en las visiones de los niveles, formales o informales, que les atribuyen? ¿Los profesiona- Nivelación. Esta categoría se superpone claramente con el razona- miento práctico de los porteros y, en algunos aspectos, también con las definiciones de la población de clientes. ¿Hasta qué punto existe el peligro de autocumplimiento de las profecías al identificar poblacionesobjeto? ¿Hasta qué punto los propios proyectos ayudan a cristalizar estereotipos y categorías raciales, de género o calificación? ¿Los empresarios operan con estereotipos estigmatizantes? ¿Los proyectos superan o ayudan a confirmar estos estereotipos? ¿Qué aspectos particulares de los proyectos o de los jóvenes aceptan o rechazan los porteros y los empresarios? ¿Cómo se relacionan los jóvenes entre sí y con otros en función de como criterio general de análisis, el memorando también incluye las siguientes cuestiones: Estrechamente relacionadas con esta categoría de los «porteros», cómo se interpretan éstos en la práctica? plo, ¿qué criterios (formales o informales) se usan para referirse y categorizar a los «clientes»? ¿Qué rutinas burocráticas existen (si es que existen)? ¿Cuáles son los procedimientos usados para recopilar datos y ¿Cuál es el estado de información de los porteros? Por ejemplo, ¿con qué modelo de mercado de trabajo están operando? ¿Qué visión de la vida trabajadora están aplicando? ¿Cuán precisas son sus afirmaciones respecto al estado del mercado de trabajo local? ¿Qué tipo de rutinas y estrategias emplean los porteros? Por ejem- te ideal? mutuamente compartidas o existen diferencias sistemáticas de opinión? ¿Creen los porteros que se cumplen las expectativas que ellos tienen de los clientes? ¿Tienen un modelo implícito (o explícito) de cuál es el clien- tativas tienen los porteros de los «clientes»? ¿Esas percepciones están plo: ¿de qué recursos disponen los porteros? ¿Qué percepciones y expec- EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 52 ETNOGRAFÍA so no debe darse en sentido unidireccional, de un lado al otro. En es un intento de ejemplificar la fase del proceso que consiste en formular ideas. Si bien muchas de las cuestiones planteadas aquí son de un contenido muy concreto, el tenor general del documento llama la atención sobre conceptos genéricos como porteros, nivelación, estigma, rutinas, estrategias, razonamiento práctico y profecías autocumplidas. Así, este memorando de investigación ayuda a «congelar» el proceso de formulación de problemas durante una fase intermedia en el proyecto de investigación. El trabajo de campo inicial sugiere un número de aspectos potencialmente importantes que se deben identificar mejor y algunas ideas analíticas que pueden ser provechosas. Así, los problémas de investigación se pueden concretar con más precisión. Al mismo tiempo, esta mayor identificación de problemas permite el planteamiento de nuevas cuestiones o que éstas sean elaboradas de forma más sistemática. Incluso, pueden constituir líneas-guía para la posterior recogida de información. Debemos ser cuidadosos para no simplificar demasiado la distinción entre niveles de análisis particulares y genéricos. El progrela conducción del proyecto, no se debe esperar que uno comience a partir de una serie de temas sustantivos y acabe con categorías formales, o viceversa. Normalmente, lo que se da es una trayectoria bidireccional entre estos dos modelos analíticos. La atención a temas particulares y sustantivos sugerirá afinidades con algunos conceptos formales que, a su vez, indicarán la importancia que tienen otros aspectos sustantivos, y así sucesivamente. SELECCIONAR LUGARES Y CASOS DE INVESTIGACIÓN (Riemer, 1977). Existe otro factor que, a menudo, tiene un papel significativo a la hora de dar forma a la manera en que los problemas de investigación se desarrollan en la etnografía: la naturaleza del lugar elegido para el estudio. A veces el lugar aparece de inmediato: llega la oportunidad de investigar un lugar interesante y la manera de prefigurar los problemas nos la da la naturaleza del lugar. Esto es cierto, por ejemplo, en el caso de la investigación sobre «experimentos naturales» y otro tipo de «investigaciones oportunistas» Aquí, la selección de lugares para el estudio difícilmente surge, y el problema de investigación y el lugar están cerca uno de otro. Lo mismo sucede en el caso de las prácticas profesionales realizadas para la investigación en los lugares en que se trabaja: EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] 53 La decisión de dónde hay que situar un caso de estudio etnográfico suele ser una cuestión que requiere una cuidadosa consideración y la valoración de las ventajas y desventajas de diferentes lugares cuidadosamente considerados. [...] Debido a mis circunstancias, mi elección se reduce a una decisión franca entre realizar mi investigación en la es- cuela en la que trabajo o abandonar mi deseo de realizar un estudio et- nográfico. (Pollard, 1985, pág. 218) Sin embargo, incluso donde se selecciona un lugar basándose en los problemas previos la naturaleza del lugar puede marcar el desarrollo de las preguntas de la investigación. Esto sucede, como hemos señalado, porque en la investigación etnográfica el tratamiento del desarrollo de los problemas de investigación raramente se completa antes de que dé comienzo el trabajo de campo; de hecho, a menudo la recolección de los principales datos tiene un pa- pel clave en el proceso de desarrollo. A] mismo tiempo, a menudo sucede que algunas de las preguntas en las que se han descompuesto o transformado los problemas previos no están preparadas para dar resultado en el lugar seleccionado. El investigador se encuentra ante el dilema de desestimar estas cuestiones para la investigación o dar comienzo de nuevo a la investigación en un lugar donde pueda utilizarlas. A pesar de que ciertos problemas importantes pueden llevar a un posterior cambio de orientación, generalmente los investigadores permanecen en el lugar elegido y seleccionan problemas que puedan ser investigados allí. Después de todo, como en el caso de Hargreaves y otros (1975), se generan más preguntas de las que habitualmente pueden ser utilizadas en un único estudio. Además, el trasladarse de lugar no sólo implica un retraso y una renovación de los problemas de acceso, sino que nada garantiza tampoco que el nuevo lugar será el apropiado para investigar los problemas preferentes. Everett Hughes decía, bromeando, que había que seleccionar el problema de investigación que fuera ideal para el lugar elegido. Todo esto no quiere decir que la selección de los lugares para el estudio no sea importante; significa simplemente que el etnógraflo Aa problemas e , o A deE investigación. Además, A . pde : cuando se ha rara vez se encuentra en posición de especificar la naturaleza precisa del lugar requerido. Se trata de una cuestión de identificación del conjunto de lugares que.podrían.ser.apropiados para la investia dePelos gación elegido el lugar, es aconsejable (en caso de ser posible) «acercarse» ETNOGRAFÍA [...] Bé!gica para ubicar su estudio sobre la investigación en-Europa.) ad documental, etcétera. (Véatrabajo, la disponibilid de información to de Fox, 1964, sobre la elección de planteamien se, por ejemplo el hipótesis, pero desempeñan un papel más importante todavía en la investigación concerniente al desarrollo teórico. Ello es así porque en esta última los criterios que especifican la idoneidad de un lugar suelen ser menos determinantes: hay una amplia gama de lugares plausibles. Los criterios de selección, pues, no se refieren tanto a la concomo el . identidad del médio como a aspectos prácticos, tales y el viaje del costes los as acceso, faciliten.el son que tacto con per ar Estas no esel estudio. cas ala hora de elegir un lugar donde realiz busca verificar que n investigació la en tán en modo alguno ausentes No se debe infravalorarel papel de las consideraciones pragmáti- (Warren, 1972, pág. 144) La primera decisión que debe acometer un investigador que quiera estudiar la comunidad homosexual —a menos que tenga tiempo y dinero ilimitado— es resolver qué comunidad homosexual desea estudiar: el mundo exclusivista de los clubes privados para ejecutivos y profesionales o el de los travestidos toxicómanos tan vivamente retratados en Última salida: Brooklyn (Lezte Ausfahrt Brooklyn, 1989) o el sadomasoquismo de los chicos de cuero. Cualquier observación preliminar que se haga pondrá de manifiesto que la comunidad homosexual no es un todo homogéneo —ademásde ser francamente difusa en sus fronteras— y está dividida en una jerarquía relacionada en cierto sentido con criterios de estatus y clase en el mundo «real». pensado como una categoría social homogénea deba dividirse en un número de subtipos con diferentes características y que ocupan distintos lugares dentro de la sociedad. Warren nos da un ejemplo: o que ión. Puede descubrirse que lo hábíasid de blema investigac (Campbell, 1992, pág. 152) y nos construyeron una cabaña. : AA e establecerse con su familia en una caravana para combina r 1vestigación con el descubrimiento de paisajes no le proporcio- gentes. Decidió realizar un estudio a nivel nacional, pero compren- y los limitados recursos disponibles. No siempre es así, por otro lado. Una excepción la constituye el estudio de Henslin sobre los indi- cerca del sitio en el que se ha establecido. A menudo esto viene forzado por el coste que supone la utilización de lugares más remotos ] Habitualmente, los etnógrafos estudian sólo uno o un pequeño número de lugares, y casi siempre uno que esté geográficament e to de un porter puede causar. o brar la facilidad delacceso micial ofrecido respecto a la idoneidad del sitio en otros aspectos, y algunos problemas que el apoyo dirée- Este ejemplo también ilustra cómo, ocasionalmente, los investigadores se dan cuenta de que han escogido un lugar para la investigación gracias a que una o más personas se han visto envueltas en el asunto, aunque habitualmente hay más aspectos que cabe considerar en este caso. En estas circunstancias, el etnógrafo debe equili- rentorio. Les acompañamos agua, y allí se encontró con otros chicos del pueblo. [...] En ese momento, la esposa del antropólogo intervino muy indignada para rescatar a la víctima. Esta pequeña aventura tuvo sus consecuencias. Recibimos una invitación para visitar el campamento sarakatsan y la relación prosperó. € uan do, semanas después, llegó el momento de que los sarakate nn recogieran sus cosas y sus familias y partieran hacia las llanuras de Thesprotia para pasar el invierno, una familia nos envió un mensaje pe- gresaba de la escuela se detuvo en una fuente del pueblo para beber > Nuestros contactos con ellos no fueron más allá de los saludos formales hasta que un día, en el calor del verano, un joven pastor que re- mantes sarakatsan vivían en las colinas que rodeaban el pueblo las relaciones entre ellos y los lugareños no eran fáciles: del propio proe desarrollo y refinamiento que tambrenifluye en el acerca del lugar donde tal vez se desarrolle la investigación, sino como resultado de la guerra civil, y que sus antecedentes ingleses les llevaba a sospechar que él era un espía. Un acontecimiento fortuito transformó sus planes de investigación. Los pastores trashu- 'conocimiento del medio y, tal vez, hacer breves visitas, abiertas o encubiertas, al lugar. «Inspeccionar» de esta manera no sólo proporciona información bó que la cantidad de habitantes de esos pueblos había disminuido comp ro- quier prueba documental sobre el medio, entrevistando a cualquie- ra que pueda ser fácilmente contactado y que tenga experiencia y 55 A veces, la búsqueda de un medio apropiado para realizar la investigación puede tomar rumbos impredecibles como Cam bell ilustra con el informe de su investigación en Grecia en los años cin cuenta. Eligió, para realizar su estudio, un pueblo de una re ión montañosa situada al nordeste de Jannina. Sin embargo EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN su idoneidad para llevar a cabo allí la investigación y ver dónde será más fácil el acceso a la información (Schatzman y Strauss, 1973, pág. 19). Ello implica recoger y analizar de manera preliminar cual- a posibles emplazamientos de investigación con miras a asegurar 54 56 ETNOGRAFÍA alnaría mucho trabajo de campo. Afortunadamente, apareció una ternativa: de una cama gratis y una du- oEscuché algo así: «Vuele-a-cualquiera-de-los-lugares-a-los-que-nos de la tros-volamos-cuando-quiera-durante-veintiún-días», un anuncio tos cinEastern Airlines. Pensé que su oferta era buena, que por setecien de hecuenta dólares podía aterrizar en tantas ciudades como quisiera; cho, más de las que podía. [...] El método en sí, la observación participante, se convirtió en la clave para hacer de esta investigación algo asequible. Obviamente, los indigentes gastan muy poco dinero, lo que encajaba perfectamente con mi situación y mis deseos. (Los refugios, sin embargo, presentaban demasiados problemas para cubrir mis necesidades básicas de orientación.) Además cha, los refugios habitualmente proporcionan comidas de mediodía y tarde. Aunque estas comidas no siempre son aceptables, esperaba que la cena fuera de calidad, y que estuviera incluida en el precio de mi bi- llete de avión. [...] Me centré principalmente en las ciudades más grandes del Oeste de Estados Unidos y más tarde añadí ciudades de otras zonas durante viajes posteriores. Mi propósito era obtener un «despliegue geográfico» tan bueno como fuera posible. (Henslin, 1990, pág. 55) En líneas generales, por supuesto, cuanto mayor es el número de lugares en estudio, menor es el tiempo que se le dedica a cada debe trazar una raya entre amplitud y uno de ellos. El investigador profundidad de la investigación. —Es importante no confundir la elección de un medio con la se- lección de un caso de estudio. Los términos «campo» y «entorno» del estudio se utilizan a menudo al hablar y escribir sobre etnografía. La principal fuente que inspira esta tendencia, que ofrece los lugares naturales como objetos de estudio, es el naturalismo, aunque sus antecedentes se pueden remontar más atrás, por ejemplo a la Escuela de Chicago: [La sociología de Chicago] se organizó como un ejercicio cartográfico, estudiando Little Sicily, el gueto judío, los barrios de inmigrantes polacos, la costa dorada, las barriadas, los distritos de edificios de apartamentos de una habitación, los grupos de vagabundos y las bandas juveniles. Cada una de esas áreas era tratada como un mundo simbólico que creaba y perpetuaba una moral y una organización social específicas. Éstas estaban sujetas a un análisis interpretativo que intentaba reproducir el proceso que había generado ese tipo de organiza- ción social. Eran identificadas colectivamente como áreas naturales: EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] «naturales» porque ellas mismas formaban parte de la evolució DN 57 ral que establece la sociedad, porque eran diferen tes de las est Ñ aras producidas por la planificación y la ciencia y porque representaba una unidad que formulaba supuestamente el verdadero pensamie ho Lo teamericano sobre la vida social y política. (Rock, 1979, pág. 92) La tradición En otros contextos sociológicos también se da la misma bús da del modelo de grupos autónomos o «comunidades» antropológica, por ejemplo, suele poner énfasis en la investi ación de sociedades de pequeño tamaño donde predom inan las relacio nes «cara a cara» y colectivos locales (como el «pueblo »). Esta tradici ó . así como sus «estudios de comunidad» similares, suele descan sar a la perspectiva del Gemeinschaft, el estudio de las pequeñ as p > de des, enfatizando su estabilidad interna y su discrección AN o Pero el medio no es un fenómeno natural sino que está constit ui S do y sostenido por definiciones cultura les y estrate gias sociale s Las fronteras no están fijadas, cambia n de una ocasión a otra y ta br DE de grado, a través de procesos de redefinición y negoci ación a Existe otra razón por la que podría ser potencialmenmte Conf gación. Además, un medio presenta varios A hablar de «estudiar un medio». No es posible dar un ¡Home e. haustivo de ningún objeto. Al produc ir descrip ciones siem re em. pleamos criterios teóricos para selecci onar y estable cer inferen las. Incluso en es tudios orientados por las caracte rística s descrip tiv sel objeto de investigación no es isomórf ico con el medio en aL des pa a medio es an contexto determinado en el cual ocurren los o 'enos, que pueden ' ser ) estudia dos : desde varias pers pectiva ivas; s; mn e A es En fenómeno visto desde un ángulo o : . as características no se les atenciónne e, incluso ,>, el fenóme h no considerado no se agotaa comple fe cor aletas ta- oo SR de el objeto de estudio son determ inados tipos de pta de la escuela y no la escuela como un tod (S de examen exter NAnEn noen una escue ext laa secunda 35 secunria,dadalelo ge que en realid: ans Pi o mersley, 1988). De manera invers led obj 'ersa, e l objeto adi Y de estudio tal Ham vez no esost 10 ro de los límites de un medio, puede ser necesa- nt: pe pal a encontrar información sobre aspectos he udio. Para estudiar la formación de banda 5 Presose(Jacobs O , 1974), puede ser necesaririo explor r ar las relacioeh acia. Mbres con grupos que están fuera de la cárcel ETNOGRAFÍA sean posibles, y relacionarlas entre sí, y recomiendan dos estrategias complementarias: minimizar las diferencias entre los casos con el fin de sacar a la luz propiedades básicas de una categoría particular y, posteriormente, maximizar las diferencias entre los casos con la intención de incrementar categorías y acotar la incidencia de la lección de casos para generar tantas categorías y propiedades como principal preocupación de estos autores es la formación y desarrollo de una teoría. Ellos argumentan que es necesario diseñar la se- Cuando el asunto es el desarrollo y el examen de una teoría, la selección estratégica de casos es particularmente importante. Es lo que Glaser y Strauss (1967) denominan «muestras teóricas». La (Schofield, 1990). se a cabo depende de si el investigador se centra en el desarrollo y el examen de una teoría o en la afirmación general acerca de un número concreto de casos, ya sean del presente o de un posible futuro el problema, de manera más o menos adecuada. Cómo debe llevar- porcionan una base sustancial para la generalización. Por ejemplo, Strong (1979) estudió mil casos de consulta pediátrica en tres hospitales, dos en Gran Bretaña y uno en Estados Unidos. Sin embargo, incluso cuando la generalización es un fin de la investigación etnográfica pero sólo en un pequeño número de casos de estudio, se pueden utilizar estrategias diferentes para relacionarse con a menudo pro- el trabajo etnográfico remite al estudio de un amplio número de casos que, de todas formas, res. Y, ocasionalmente, plícita de los aspectos que se van a estudiar, así como los movimientos fuera del medio para seguir líneas teóricas prometedoras. Y, por supuesto, el proceso de identificación y definición del objeto de estudio debe proceder codo con codo con el refinamiento del problema de investigación y el desarrollo teórico. Una de las limitaciones frecuentemente planteadas en relación con el trabajo etnográfico es que, como lo que se estudia es un caso, o como mucho un pequeño número de casos, la representatividad de los resultados siempre se pone en duda. Éste puede ser un punto importante, aunque no siempre es así. A veces, la investigación etnográfica tiene que ver con el caso que presenta interés intrínseco, así que esta generalización no es un asunto primario. Es más cierto en las acciones de investigación y los estudios de evaluación, en los que el objetivo son las características de unas situaciones particula- campo y el medio estudiados dificulta la selección sistemática y ex- utilizan para continuar reclutando nuevos miembros. Aunque pueda parecer ingenua, la concepción naturalista del para así entender cómo se constituyen las bandas y la forma que 58 [...] 59 1967, pág. 59) ria moderna (Hargreaves), grammar [instituto de enseñanza media más selectivo] (Lacey) y comprehensive [instituto de enseñanza media normal] (Ball). Además, en el caso de la escuela grammar, debido bado con los ejemplos de tres tipos de escuela secundaria: secunda- del colegio y afectan a sus niveles académicos. Esta teoría se ha pro- que están a favor y en contra de la escuela. Estas subculturas, por su parte, marcan el comportamiento de los estudiantes dentro y fuera Abraham, 1989a). Ellos afirman que la manera en que las escuelas diferencian a los alumnos según campos académicos y de comportamiento, especialmente a través de la división según sus aptitudes, según el nivel académico y según la actitud, los polariza en subculturas vestigación de las teorías subjetivas para un examen relativamente severo. Un ejemplo es la secuencia de estudios de Hargreaves, Lacey y Ball (Hargreaves, 1967; Lacey, 1970; Ball, 1981; véase también examinar ideas teóricas. Aquí él fines seleccionar casos para la in- La selección estratégica de casos también se puede emplear para (Glaser y Strauss, se centró en las condiciones donde la muerte era inesperada y rápida; entonces observé un servicio de urgencias. Mientras me dedicaba a observar diferentes tipos de servicios hospitalarios, estudiaba también las situaciones mencionadas arriba en otro tipo de hospitales. Así, nuestra programación de diferentes tipos de situaciones fue dirigida por un esquema conceptual general que incluía hipótesis sobre estructuras conceptuales con aspectos no considerados en un principio. A veces volvíamos a los mismos servicios después de tres o cuatro semanas de haberlos observado intensamente, para comprobar aspectos que necesitaban mayor información o que estaban confusos. Así, observé una sección de enfermos cancerígenos. Después mi interés Las visitas a varios servicios médicos fueron programadas de la siguiente manera. Primero quería considerar los servicios en los que la conciencia dei paciente es mínima (así, observé en primer lugar los servicios dados a los nacimientos prematuros y después la sección de neurología, donde los pacientes suelen estar en coma). Después quería observar muertes rápidas, en situaciones donde existe una gran expectación por parte del personal del hospital e incluso de los pacientes; por eso centré mi observación en una Unidad de Cuidados Intensivos. Después quería ver los servicios donde la expectación del personal sobre los pacientes terminales era grande, pero donde la muerte suele ser lenta. que rodea a los pacientes terminales en los hospitales: teoría. Como ejemplo, ellos citan su investigación sobre el contexto EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 60 ETNOGRAFÍA a que los estudiantes que acuden a ella están muy comprometidos con los valores de sus escuelas primarias, en el centro las variables de sus explicaciones para el proceso de polarización —como la actitud en la escuela, los aspectos de la relación familiar, etcétera— es- tán parcialmente controladas. De manera similar, en su estudio de la 1985.) Beachside Comprehensive, Ball examina los efectos de un cambio desde la organización según la actitud a la habilidad mezclada de manera grupal dentro de un caso singular (algunos valores permanecen constantes); en este caso singular surge la diferenciación. (Para una exposición más pormenorizada, véase Hammersley, Cuando el fin es la generalización de algún grupo finito de casos, más que el desarrollo y el examen de la teoría, puede ser posible valorar la tipificación del caso o casos estudiados mediante la comparación de las características relevantes con información acerca de las metas de la población, y si son accesibles en las estadísticas oficiales o en otros estudios. Así pues, en su investigación sobre los interreligiosos en Irlanda del Norte, Lee examinó la de ciertas características con una representatividad de las parejas en sus muestras al estilo bola de matrimonios nieve mediante la comparación sus vías de muestreo, debido al problema de acceder a aquellas pa- tabulación especial del censo de datos. Esto reveló que su muestra «indicaba un tendencia hacia las parejas jóvenes, casadas hacía poco, principalmente sin hijos, con un nivel de educación relativamente alto» (Lee, 1992, pág. 133). En tanto que no pudo corregir rejas cuya posición era delicada a causa de la situación política en Irlanda del Norte, fue capaz de hacerlo en su análisis. A veces, incluso es posible que pueda llevarse a cabo un control a pequeña escala en una amplia muestra de población para obtener información que asegure la tipicidad de los casos estudiados. Así, en su estudio de los estudiantes de la Rutgers University, Moffatt utilizó encuestas para asegurar que tenían una orientación vocacional, y fue capaz de comparar los resultados con los de un estudio nacional (Moffatt, 1989, pág. 331). Otra posibilidad es combinar el estudio profundo de un pequeño número de casos con el examen más superficial de otros casos. Por ejemplo, en su estudio sobre los agentes de la ley, Skolnick se concentró en una sola ciudad, pero hizo una breve investigación en otras ciudades para con- firmar la generalización de sus conclusiones (Skolnick, 1966). La estrategia apropiada a la hora de seleccionar casos puede variar a lo largo del curso de la investigación. En las primeras fases, los casos escogidos para la investigación tal vez no tengan una gran relevancia. Más adelante, pueden adquirir una considerable importan- EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] 61 cia. Las decisiones iniciales tal vez deban revisarse. Tenemos los in- en organizaciones conservadoras, empezó con «una formes de Klatch sobre cómo, en su investigación sobre las mujeres involucradas pulcra tabla por cuadruplicado comparando cuatro organizaciones: nizaciones “religiosas” y dos “seculares”». Sin embargo, pronto tuvo dos grupos de la Vieja Derecha y dos de la Nueva Derecha; dos orga- que enfrentarse a algunos problemas. En particular, descubrió que las organizaciones escogidas para el diseño original no se dividían en líneas opuestas seculares contra religiosas. [...] Además, me di cuenta de que existía un modelo general desarrollado entre el tipo de mujer «ama de casa» activa en muchos grupos religiosos/pro familia [...] y el basándose en las entrevistas de pro- tipo de mujer «profesional» activa en los grupos seculares conservado- res. [...] El diseño final continuó (Klatch, 1988, pág. 75) fundidad, la observación participante y el análisis textual de la literatura de derechas, pero amplié la muestra para incluir un mucho más éxtenso sector de grupos conservadores con la intención de incrementar la variación entre las activistas femeninas, y así obtuve una mejor comprensión de las más amplias divisiones dentro de la Derecha. MUESTRAS DENTRO DEL CASO El diseño de la investigación en etnografía, tanto si está relacionado con la selección de casos de estudio como con otros aspectos, es un proceso continuo. La relación entre problemas de investigación y los casos seleccionados debe ser revisada constantemente. TOMAR Seleccionar casos para investigar no es la única forma de tomar muestras considerada en la investigación social. Igualmente importante es tomar muestras dentro de los casos. Al menos esto es así donde los casos no son tan pequeños que pueden ser objeto de una Investigación exhaustiva, como, por ejemplo, en el estudio de las consultas pediátricas de Strong. En etnografía, se debe decidir dónde y cuándo observar, con quién Conversar, así como qué informa- ción registrar y cómo hacerlo. En este proceso no sólo estamos de- cidiendo lo que es o no Felevante para la investigación, también estamos extrayendo varias muestras de la información disponible. Muy a menudo la extracción de muestras ni siquiera es intencional, pero es Importante establecer lo más explícita y sistemáticamente posible los criterios utilizados, para asegurar así que la muestra ha [...] 63 Para mostrar la manera como llegamos a esta con- (Berlak y otros, 1975, pág. 218) mas y, como descubrimos más tarde, algunas veces el director, corregían cada libro de trabajo y escribían comentarios como «bien», «más mates» o el temido «ven a verme». Tales comentarios, que explicaban parte del comportamiento aparentemente espontáneo de la clase, no habían aparecido en la literatura especializada. trabajo realizado durante la semana. En el fin de semana, el señor Tho- los «diarios» de trabajo de sus alumnos donde cada chico relataba el así sucesivamente. hacer durante la semana. [...] El viernes por la mañana le vimos recoger o de noche y de acuerdo con el día de la semana. El tipo de emer- Cualquier estudio sistemático hecho aquí, casi con toda seguridad, revelará diferentes patrones y actividades en función de si es de día mente acerca del departamento de urgencias de un gran hospital . Siguiendo con el ejemplo de Zerubavel, pensemos hipotética- (Zerubavel, 1979, pág. xx1) organización sobre la vida del personal del hospital fuera del centro; y te infinita: la estructura temporal de la trayectoria de los pacientes del hospital; las relaciones entre el tiempo y el espacio; los plazos y el cumplimiento de horarios; la relación temporal entre las distintas secciones del hospital; consideraciones de grado, rapidez, secuencia y gestión del tiempo en el trabajo del hospital; el impacto del tiempo de la La lista de aspectos sociológicos de la temporalidad que pueden ser planteados dentro del contexto de la vida hospitalaria es prácticamen- dad de sus observaciones y sus análisis formales le permiten revelar el complejo modelo de la estructura temporal de la organización en la cotidianidad del hospital. Él anticipa esta diversidad en la introducción: El trabajo de Zerubavel es, pór lo tanto, una etnografía poco común, con un objeto de estudio disperso. Sin embargo, la singulari- (Zerubavel, 1979, pág. xvir) religiosa del personal del hospital, etcétera. la calidad del cuidado dispensado a los pacientes, su diseño arquitectónico y organización espacial, sus finanzas, la composición étnica y propósitos analíticos— la historia del hospital, su reputación naciona l, Siguiendo el modelo metodológico de la sociología formal de Sim- mel, dirigí mis observaciones hacia un único as pecto de la vida del hospital: su estructura temporal, omitiendo deliberadamente —para los ría formal del tiempo: diciendo a los alumnos qué es lo que debían hacer. Parecía que los alumnos estuvieran decidiendo por sí mismos qué debían estudiar; hacían su trabajo con esmero y parecían hacerlo por propio interés. No obstante, durante los días siguientes pudimos ver algunos hechos y patrones que nos proporcionaron otra explicación de lo que habíamos observado aquella mañana del miércoles. El siguiente lunes por la mañana vimos que el señor Thomas les ponía tareas mínimas que debían día observamos el comportamiento del profesor, que no parecía estar labras o a escribir relatos originales, a semejanza de las descri pciones que nos da la literatura especializada sobre escuelas progresistas. Ese individuales: algunos empezaron a estudiar «mates», otros a formar pa- pués de una breve charla con el profesor, continuaron con sus trabajos a una treintena de alumnos un miércoles por la mañana, los cuales, des- clusión podemos tomar un ejemplo de nuestra experiencia durante las primeras semanas del estudio de una clase del señor Thomas. En sus clases, en una escuela de un barrio residencial acomodado, observamos to distorsionadas. dando cuenta gradualmente de que las imágenes de las escuelas transmitidas en la literatura existente sobre el tema estaban hasta cierto pun- Durante nuestras primeras semanas en escuelas inglesas nos fuimos tudes y actividades en el campo suelen variar a lo largo del tiempo de forma significativa para la teoría social. Berlak y otros nos proporcionan un ejemplo tomado de su investigación sobre escuelas primarias «progresistas» en Inglaterra: via en la vida social, pero ha sido frecuentemente eludido. Las acti- El tiempo puede parecer una dimensión de una importancia ob- El tiempo sobre el tiempo en los hospitales. En el trabajo de Zerubavel la or- ganización del tiempo no es una característica periférica o un trasfondo donde se ubica un enfoque sustantivo sobre otros aspectos de la organización. Más bien es un ejercicio, en la tradic ión de Simmel, respecto a determinar cómo se configura la propia catego - El tema de la construcción y distribución social del tiempo es EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN demostrado de forma elegante en el estudio de Zerubavel (1979) ETNOGRAFÍA sido adecuadamente escogida. Existen tres grandes dimensiones a lo largo del proceso de extracción de muestras: el tiempo, la gente y el contexto. 62 64 ETNOGRAFÍA gencias también variará. Los sábados las urgencias probablemente serán muy diferentes a las que se dan la noche del domingo. En nuestro departamento de urgencias el tiempo también variará en función de los cambios súbitos entre el personal de enfermeras, parece evidente que cualquier intento de representar rotaciones entre los médicos residentes y así sucesivamente. Consideraciones muy similares se podrían aplicar a muchos otros tipos de ambientes, como fábricas, prisiones, instituciones educativas y barrios residenciales, por ejemplo. Además, todos los aspectos de personas o acontecimientos en el caso que se está estudiando debe basarse en una división adecuada de las diferentes divisiones temporales. Por un lado, es imposible conducir el trabajo de campo veinticuatro horas por día, es inevitable tomar al- guna muestra de lapsos temporales. Se puede intentar abarcar todo el tiempo posible durante el transcurso del trabajo de campo, pero es difícil de conseguir. (Estas consideraciones no se pueden aplicar de la misma manera al trabajo de campo de los antropólogos, donde el etnógrafo suele estar «en escena» todo el día y todos los días: pero incluso aquí, el trabajador de campo necesitará «es- caparse» periódicamente para poder escribir el diario de campo o, simplemente, relajarse.) De todas formas, no siempre es aconsejable realizar el trabajo de campo durante largas temporadas ininte- rrumpidas. La producción de un diario de campo serio, el registro EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN [...] 65 Si el investigador quiere observar todos los turnos de trabajo, prime- ro puede observar el turno de mañana durante varios días, después el turno de tarde y luego el de noche, durante jornadas consecutivas hasta que esté relativamente familiarizado con los tres turnos. O tal vez puede cubrir varias horas mediante la «superposición» de horarios en días con- secutivos —por ejemplo, desde las siete hasta las nueve de la mañana, de las ocho a las diez, de las nueve a las once— y así durante una secuencia de días cubrir la organización del tiempo durante toda la jornada. (Schatzman y Strauss, 1973, pág. 39) bajo, la transmisión de información, etcétera. Esos momentos sig- Además de adoptar estos procedimientos para garantizar una cobertura adecuada, el investigador probablemente identificará períodos y momentos particularmente importantes: el relevo de los turnos, por ejemplo, puede ser crucial para la organización del tra- muestreos la hora (si es de día o de noche) de diferentes lapsos temporales, ma forma que se observan las extraordinarias. El propósito de estos procedimientos de registro sistemático de información es asegurar también es importante observar las actividades rutinarias de la mis- Al organizar estos estatus. atención a ocasiones especiales, como fiestas, carnaval, ceremonias estaciones, los días de la semana, son aspectos significativos. Además, puede ser importante prestar' nificativos deben merecer una atención especial. Consideraciones como las que hemos señalado arriba también se pueden aplicar para dimensiones temporales a gran escala, como los ciclos estacionales o anuales, y modelos de reclutamiento de nuevos trabajadores, si bien las restricciones de tiempo y recursos son factores limitativos a la hora de pensar en investigaciones durante un gran lapso de tiempo. Hasta ahora nos hemos referido prioritariamente a los temas relativos al trabajo de campo en organizaciones e instituciones similares. Debería entenderse que hay consideraciones semejantes que se pueden aplicar al trabajo de campo realizado en medios que están formalmente menos definidos. Aspectos como la vida urbana, «relaciones en público», el uso de lugares públicos y formas de cormnportamiento desviado también siguen una dimensión temporal: las de organización del material, escribir memorando s y anotaciones retlexivas, son actividades que consumen y exigen un tiempo considerable. Si se realizan largos períodos de observación el material se tornará desordenad o y asistemático . Cuanto más tiempo pase entre la observación y la anotación de las observacion es, más difícil será elaborar registros suficientem ente detallados y consultar posteriormente descripcione s concretas. Los largos períodos de observación, sino son interrum pidos por otrosde sistematización y reflexión sobre el material, dar como án resultado una información de poca calidad. y rituales, ritos de paso y criterios sociales que marcan el cambio de OS Es más, todos los etnógrafos tienen que resistir la tentación de intentar ver, oír y participar en todo lo que ocurre. Una aproximación más selectiva generará normalmente una información de mayor calidad, proporcionada por la alternativa de perío de dos recolección productiva de información y otro de reflexión. s Más que in- tentar cubrir una jornada de trabajo entera, por ejemplo, uno puede construir una representación adecuada siguiendo el tipo de estrategia que Schatzman y Strauss señalan: una cobertura tan amplia y representativa como:sea posible, y no sólo identificar y seleccionar algunos aspectos superficialmente «interesantes». ETNOGRAFÍA pueden ser tramp, tramp miner, fruit framp, construction iramp, sea commissary hustlers, kick partners, lesbians, femmnes, chippies, turnouts, cherries, punks y turnabouts. Estos términos son aplicados sobre la base del «tipo de respuesta exhibida por las reclus as en relación con la situación de prisión» y en interacción con las otras internas y con los funcionarios (Giallombardo, 1966, pág. 270). En particular, la identificación refleja estilos de respue sta sexual. tricks, boosters; pinners; penitentiary stud broads, nects, cops y liutenants; squares, jive bitches; rap buddies, homeys; con- ta la siguiente secuencia de niveles que las propias reclus as emplean para categorizar a sus compañeras internas: snitch ers, inmate estudio sobre mujeres presidiarias, Giallombar do (1966) documen- tramp, nose diver y professional nose diver. De forma similar, en su harvest mission stiff y rubber. La taxonomía también incluy e los subtipos car tramp, bindle stiff working stiff, airedale, home guard tramp, minada cultura. Las categorías elaboradas por el obser vador son tipos construidos por el analista. Algunas culturas son particularmente ricas en catego rías generadas por los miembros del grupo. Spradley (1970) , por ejemplo, en su trabajo sobre los vagabundos, identifica la siguie nte taxonomía de términos usada para referirse a tipos mayor es: ding, bore das por los miembros» se refieren a las categorizaci ones que son empleadas por los propios miembros del grupo, es dedir son categorías folk,: normalmente utilizadas en el veocabul de ari na detero o bien «categorías elaboradas por los miembros del grupo» o bien «categorías elaboradas por el observador». La distin ción entre estos términos se ha tomado de Lofland (1976). Las «cate gorías elabora- rías de relevancia teórica. Estas categorías emergentes que se está desarrollando o para contraponerlas a teorías rivales, y normalmente han de ser complementadas por otras catego- n, nivel de instruccióny cosas por el estilo. De todas formas, estas Categorias son importantes sólo cuando son releva ntes para la teoría diante la utilización de criterios como el de género , raza, edad, ocuúpació ción adecúadade la gente involucrada en ún caso partic ular nor- Ningún medio social es socialmente homogéneo, y la representa La gente 66 tes tipos clave: [...] 67 un pájaro construye un nido. No es un estilo definido [..-] son aquellos que, o (Lofland, 1966, citado en Lofland, 1971, pág. 35) bien no saben, o no son capaces, o no les importa protegerse en un lugar público. [...] Hay tres tipos: niños, los que están constantemente estigmatizados y los excéntricos. Los heterodoxos. profesores a menudo difiere radicalmente dependiendo de si están escuelas, por ejemplo, es bien sabido que el comportamiento de los textos muy diferentes, y el comportamiento de las personas actúa en función del contexto en el que están. Algunos de estos comportamientos contextuales son bastante obvios, y otros no tanto. En Prestar atención a las variaciones existentes en un contexto es tan importante como realizar muestreos de lapsos temporales y de personas. Dentro de cualquier ambiente se pueden distinguir con- El contexto muestreo. Si el muestreo de personas se efectúa sobre la base de categorías elaboradas por los miembros o por el observador (normalmente se utilizan ambas), el proceso relacionará estrechamente el desarrollo de la teoría con la recogida de información; las dos juntas proporcionan las categorías en términos de las cuales se realiza el propio 5. 3. El observador. Una vez que ha ocupado una posición, el observador escruta los alrededores con cuidado. Entonces [...] deja su posición y empieza una inspección detallada de cualquier objeto inanimado que esté en su campo de visión. 4. La persona sociable. Es tranquila y relajada [...] dentro del ámbito del uso legítimo del ambiente y un comportamiento público apropiado. se ocupan de asegurar y reordenar sus apoyos, de la misma forma que dolencia», no es una postura atrevida. 2. El animado. Habiendo establecido una posición, estas personas 1. Esas cosas dulces y jóvenes. (Generalmente una mujer.) Una vez que adopta una posición, normalmente sentada, es raro que la deje. Su postura es correcta, potencialmente sugestiva o revelando cierta «in- Por otro lado, el observador puede elaborar tipos hipotéticos basados en la información de campo. Por ejemplo, en un estudio sobre el comportamiento de la espera, Lofland identifica los siguien- EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 68 ETNOGRAFÍA en clase o en la sala de profesores (Woods, 1979; Hamwmersley, 1980). Este contraste es un ejemplo de una distin ción más abstracta entre el palco y los bastidores desarrollada por Goffman: La parte de detrás, o los bastidores, puede ser definida como un lugar, relativo a una determinada representación, donde la impresión dada en la representación es sabida y regul armen te contr adicha. Por supuesto, estos lugares cumplen diferentes funcio nes. Aquí es donde se busca cuidadosamente que una representación no exprese algo que vaya más allá de sí misma; aquí es donde las ilusiones e impresiones se construyen abiertamente. Aquí, las puesta s en escena y las pautas de representación, contenidas en un compacto de repert orios compl etos de acciones y personajes, entra en colapso. Aquí los accesorios escénicos, como determinadas bebida s y ropas, pueden estar ocultos de forma que el público no pueda ver la diferencia existente entre el trata miento que se les da y el presente para constatar- que se supone que se les debe dar. Aquí, recurs os como el teléfono están apartados de forma que puedan ser utiliz ados de manera privada. Aquí el vestuario y otras partes de la representación están abiertos a la crítica. Aquí los actores pueden reconstruir su repre sentación, recurriendo a expresiones ofensivas cuando el público no está las; aquí los miembros más margi nales del grupo, expresivamente in eptos, pueden ser aleccionados o no para la repre sentación. Aquí los actores pueden relajarse, abandonar sus papele s, olvidarse del guión y salir de sus personajes. (Goffman, 1959, págs. 114-115) Goffman ilustra su argumento haci endo referencia a una amplia gama de ambientes que va desde restaurant es de hoteles hasta astilleros. De todas formas, es importante no conf undir los lugares con los contextos. Debemos recordar, de nuevo siguiendo a Goffman (1963), que las estructuras arquitectónicas son meramente los soportes utilizados en el drama social y que no dete rminan el comportamiento de manera directa. Por ejemplo, lo que consideramos un comportamiento propio de un área de empleado s escolares puede ocurrir también en otras partes de la misma escuela donde se den las condiciones apropiadas, o incluso en un bar. Por el contrario, el comportamiento típico de un área de empl eados tal vez no ocurra cuando haya visitantes o aparezca el direc tor. Si queremos asegurarnos de que no producimos falsas generali zaciones sobre actitudes y comportamientos a través de los conte xtos existentes dentro de un caso, debemos identificar dichos conte xtos en función de cómo los in- [...] 69 que son construcciones EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN dividuos actúan en éstos, y reconociendo sociales y no localizaciones físicas, e intentar asegurarnos de que tomamos muestras de todos los que son relevantes. Hasta ahora la mayor parte del tiempo hemos estado hablando como si fuese muy fácil para el investigador seleccionar los ambientes y los casos para su estudio, así como para establecer muestras apropiadas de ellos. Los casos que hemos decidido estudiar, por una razón u otra, pueden no estar abiertos para el estudio; in- cluso si lo están, han de desarrollarse estrategias concretas para conseguir acceder a la información necesaria. Igualmente, no todas las personas a las que queremos observar o con las que queremos conversar, ni todos los contextos de los cuales queremos extraer muestras, son accesibles; ciertamente, no lo son siempre que queremos que lo sean. El problema de conseguir el acceso a la información es particularmente importante en la etnografía, ya que actuamos en medios donde el investigador tiene poco poder, y los individuos ya sufren suficientes presiones como para, además, tener que cooperar en la investigación. En el próximo capítulo abordaremos este problema. DE ANÁLISIS Capítulo 8 EL PROCESO En etnografía, el análisis de la información no es un proceso diferente al de la investigación. Se inicia en la fase anterior al traba- investigación, y se prolonga durante el proceso de redacción del jo de campo, en la formulación y definición de los problemas de texto. Formalmente, empieza a definirse mediante notas y apuntes analíticos; informalmente, está incorporado a las ideas, intuiciones. dida el análisis de la información es paralelo al diseño de la inves- y conceptos emergentes del etnógrafo. De esta manera, en cierta me- tigación. Este proceso interactivo es fundamental en la «teorización enraizada» promovida por Glaser y Strauss, en la que la teoría se desarrolla a partir del análisis de datos y la posterior recolección de datos está guiada estratégicamente mediante la teoría emergente (Glaser y Strauss, 1967; Glaser, 1978; Strauss, 1987; Strauss y Cor- bin, 1990). Sin embargo, el mismo proceso interactivo también se produce en otro tipo de investigaciones etnográficas, incluyendo aquellas que están enfocadas no en la generación de teorías, sino en otros productos de investigación, como las descripciones y las Este compromiso con una interacción dialéctica entre la recogi- explicaciones. da de información y el análisis de los datos no resulta sencillo de mantener en la práctica; y muchas investigaciones etnográficas sufren la carencia de reflexividad en ese sentido. Los datos requeridos para examinar una interpretación concreta se pierden a menudo; la especificidad de secciones cruciales de datos no puede ser examinada; o no se investigan algunos casos comparativos necesa- rios para el desarrollo y el control de un grupo emergente de ideas analíticas. Una razón para que esto ocurra es la influencia del na- turalismo, con su énfasis en la «captación» del mundo social en las descripciones (Hammersley, 1992, cap. 1). El naturalismo atestigua lo que Lacey (1976, pág. 71) llama «el síndrome de lo que está su- ediendo en todas partes», un problema común del trabajo de campo en el que el investigador siente la necesidad de escoger entre es- ETNOGRAFÍA DE ANÁLISIS 225 este proyecto con la «noción» (aunque, realmente, 1981, págs. 45) dad, ilustrando la importancia del análisis preliminar y la natura- (1981), quien identifica diversas fases en su proyecto de investigación sobre los habitantes pobres de los hoteles del centro de la ciu- 1961; Turnbull, 1973) o lo extraño en lo familiar (Garfinkel, 1967). Una interesante aplicación reciente de esta última idea es la explicación de Rawlings acerca de su conocimiento traño (Gofíman, Una variación del mismo tema es mostrar lo familiar en lo ex- parte del trabajo antropológico y de los relatos sociológicos que revelan las formas de vida de grupos marginales y de bajo estatus. cuestionar así nuestras suposiciones sobre los parámetros de la vida humana o desafiar nuestros estereotipos. De ahí el interés de gran sufría diferentes tipos de demencia. Aquí tenemos un espectacular cambio del centro de interés, aunque existe una continuidad respecto a la estructura del discurso de las entrevistas. Habitualmente, los cambios en el centro de atención de una investigación son menos drásticos que éste, más similares a lo que ilustra Bohannon de una cooperativa relataban su historia, pero finalmente se centró en la estructura discursiva de la «confusa charla» de la gente que ejemplo extremo es el de cierta investigación de Shakespeare (1994), que empezó a partir de la pregunta acerca de cómo los miembros talmente diferente a los problemas preliminares planteados. Un de la investigación uno se suele enterar «de qué va» exactamente la investigación, y no es raro descubrir que ésta se centra en algo to- ción de historias de vida de un individuo, grupo u organización hasta rablemente en referencia a la distancia que recorren a lo largo de este camino. Algunos son pesadamente descriptivos, yendo de la narra- ciones. De cualquier forma, los diferentes estudios varían conside- El enfoque progresivo también suele implicar un cambio gradual, desde una preocupación inicial por describir acontecimientos y procesos sociales hasta el desarrollo y comprobación de las explica- mente. Partiendo de una visión basada en la «desorganización» o la «dislocación», Bohannon y su equipo de investigación llegaron a reformular su investigación en términos de «adaptación». En el curso de la investigación consiguieron demostrar que las políticas de bienestar basadas en la primera no están fundadas satisfactoria- (P. Bohannon, tan mucho de significar una red de apoyo. los informes sobre la forma de vida que encontramos en un medio concreto. Por supuesto, no se trata sólo de meras descripciones: son construcciones narrativas que requieren selección e interpretación. Pero éstas apenas se esfuerzan por inferir cualquier conclusión teórica. La «teoría» permanece implícita y en gran medida desorganizada. Por supuesto, tales relatos pueden ser de gran valor, aportarnos conocimientos sobre formas de vida desconocidas hasta ahora y se explora su estructura interna. En este sentido, en el transcurso formadas, y finalmente su campo se delimita y clarifica, mientras necesidades de la investigación necesitan ser desarrolladas o trans- ceso de recogida de datos y lo que se está produciendo es esencial si la investigación no discurre por la línea de menor resistencia y encara un impasse analítico en sus etapas finales. La investigación etnográfica tiene una estructura de «embudo» característica, centrando progresivamente su enfoque a medida que transcurre la investigación. A medida que el tiempo avanza, las tarea principal del trabajo de campo. Algo de reflexión sobre el pro- debe mantenerse cierto nivel de reflexividad, incluso si no resulta posible analizar mucha información formal antes de que se complete la formación a menudo resulta complicado. A pesar de todo, puede y secución de los distintos tipos de interacciones cercanas que surgen entre el análisis, el diseño de investigación y la recogida de datos. El trabajo de campo es una actividad exigente, y el proceso de la información requiere igualmente un gasto de tiempo. Como resultado, aferrarse en mantener el análisis de datos junto a la recogida de in- de apoyo eran superficiales y esporádicas, es decir, tomándolo todo en Sin embargo, existen también limitaciones prácticas sobre la con- consideración, los ajustes que esas personas realizaban para vivir dis- condiciones de vida, nos dimos cuenta de que no las tenían. Sus redes tro de la ciudad habían establecido redes de apoyo. Considerando sus era más formal que eso; era una hipótesis que resultó errónea) de que las personas ancianas que vivían en hoteles de mala muerte en el cen- Comenzamos leza del «enfoque progresivo». Bohannon también describe cómo el «problema» se fue definiendo de manera progresiva: EL PROCESO proceso de análisis para que permanezca implícito y desarrollado por debajo de sus posibilidades. ralista a la hora de «decir las cosas como son» tiende a forzar el tar en todas partes al mismo tiempo o permanecer en el lugar el mayor tiempo posible. Como resultado de esto, se recoge una gran cantidad de datos pero se deja muy poco tiempo para la reflexión sobre el significado de la información y las implicaciones que se extraen para una posterior recogida de datos. El compromiso natu- 224 226 ETNOGRAFÍA como participante en una comunida d terapéutica. Ella toma los primeros minutos de una reunión de la comunidad, aparentemen- EL PROCESO DE ANÁLISIS 227 En general, los etnógrafos se relacionan con lo que, a menudo, se denomina información «desestructurada», lo que significa que cuestas. Más bien toman la forma de descripciones verbales de las notas de campo, de las transcripciones de grabaciones de audio o vídeo, extractos de documentos, etcétera. Y el proceso de análi- en la mayoría de las investigaciones centradas en en- CONCEPTOS tratando y que pueda decirnos fenómeno de semejantes características. no que estamos algo acerca de otro analítica que proporcione una nueva perspectiva sobre el fenóme- camente hacer inteligibles los datos, sino hacerdelo una manera conceptos que nos ayuden a dar sentido a lo que tiene lugar según las escenas documenta das por los datos. A menudo no estaremos seguros de por qué sucede lo que estamos viendo, y a veces ni siquiera entenderemos qué está sucediendo. La intencióno n es úni- - La labor inicial en el análisis cualitativo es encontrar algunos GENERAR demos que es la parte central del mismo. ninguna de las formas de investigación citadas. Sin embargo, no podemos cubrir el espectro global de variedades de análisis cualitativo detalladamente. Por el contrario, nos centraremos en lo que enten- rosa, al menos dado el actual estado de conocimiento sociocientífico. Nuestra aproximación aquí será universal, sin llegar a escoger segundo como algo más allá del territorio de la investigación rigu- afecta esto al ejercicio de su poder. Relacionadas con dichas diferencias en los temas o los propósitos, por supuesto, existen también diferencias en la aproximación teórica. Están aquellos que menospreciarían el primer tema por trivial, y aquellos que entienden el cuencia de contribuciones a la conversación cotidiana puede adoptar una aproximación muy diferente a la de alguien centrado en la fuerza de las relaciones y ataduras sociales entre las élites y cómo investigación social. Alguien interesado en cómose organiza la se- tipo. Esto es así debido, parcialmente, a las diversas propuestas de dor, como serie finita de categorías analíticas determinadas por el investiga- la información no está todavía estructurada en términos de una te corrientes, y muestra que en muchos senti dos están lejos de ser ordinarios, que su apariencia de cotidianidad es una espec ie de logro interaccional en lugar de una rutina (Rawlings, 1988) . Alter nativamente, los relatos descriptivos pueden contr astar las condiciones reales con las ideales, planteando la difer encia entre, por ejemplo, los procedimientos empleados por el perso nal de una es- sis implica, simultáneamente, el desarrollo de un conjunto de categórías“arralíticas que capte los aspectos relevantes de esta información, y la asignación de denominaciones concretas para esas categorías. a Existe una amplia variedad de aproximaciones a análisis de este cuela para tomar decisiones y el tipo ideal de democ racia; o pueden compararse las prácticas curriculares en las aulas usando mater iales del currículo producido a escala nacio nal con los objet ivos marcados por el equipo de educadores que elabo raron esos materiales. Esas comparaciones son frecuentes en el trabajo etnográfico, aun- que no siempre sean explícitas, Pero esto no quiere decir que todas las etnog rafías se queden en este nivel descriptivo. Frecuentemente se inten tan elaborar modelos teóricos de un tipo u otro. Aquí, las caracterís ticas de la historia o de la naturaleza de los fenómenos que se estudian se recogen según categorías más generales. Éstas se presentan como muestras de, por ejemplo, tipos particulares de orien tación social, prác- tica discursiva, estrategia interaccional, forma institucional, etcétera. Yendo más allá se pueden desarrolla r tipologías de diferentes perspectivas o estrategias (Lofland, 1971 y 1976). Finalmente, se puede utilizar un complejo de categorías analíticas para estudiar aspectos de los procesos sociales que operan en la historia, en el carácter de la gente o en el medio inves tigado (Glaser y Strauss, 1967; Glaser, 1978: Lofland y Lofland, 1984) y reservar estos datos para realizar una posterior revisión. Es un largo camino que recorrer y existen demasiadas paradas a lo largo de su curso. Además, como en todos los viajes, algo se deja atrás. Las descripciones concretas cubren habitualmente muy diferentes facetas de los fenómenos que se describen: ofrecen un retrato redondeado y abierto a todo tipo de posibilidades teóricas. El desarrollo de las explicaciones y las teorías implica un desplazamiento del centr o de atenc ión y un proceso de abstracción. Los relatos teóricos proporcionan una representación mucho más selectiva de los fenómenos con los que se relacionan. Por otra parte, asumiendo que las ideas teóricas están bien fundadas, éstas nos proporcionan mucho más cono cimiento sobre cómo se Organizan aspectos concretos de los procesos sociales y tal vez, inclu50, sobre por qué los acontecimientos ocurren de acuerdo con unos modelos. - ETNOGRAFÍA 229 to que pueden descubrirnos fenómenos teóricamente importánteso tas características o modelos ya habrán aparecido en las notas de campo y en apuntes analíticos, o quizás incluso estén de acuerdo diferentes grupos o individuos, o entre las creenc ias o actitudes que la gente ha expresado y lo que hacen efectivament e. Algunas de es- mente, existen incoherencias o contradicciones entre las visiones de prendente o confuso; cómo se relaciona la informació n de campo con lo que uno podía haber esperado a partir de la base del sentido común, de los informes oficiales o de la teoría previa; y si, aparente- dadosa de la información recogida hasta el punto de que pódamos alcanzar una estrecha familicom ari élla”dad En esta fase sé deberían usar los datos recogidos para; a pártir de ellos, extraer cuestiones significativas. Es necesario ver si se pueden identificar modelos interesantes; si aleún aspecto destaca por ser especialment e sor- analítico, tolerando la incertidumbre y la ambigúedad en la interpretación propia y resistiendo la tentación de llegar a determinadas conclusiones. “— El primer paso en el proceso de análisis es, pues, una lectura cui- información. Esto requiere el ejercicio de algo así como el nervio riesgos asociados a dicho punto de arranque, el proces o de análisis no puede, pero lo hace, radicar en las ideas previa s del etnógrafo y aquellas a las que puede tener acceso a través de la literatura. Lo que es importante es que esto no tome la forma de un prejuicio, forzando la interpretación de la información según un molde, sino que, por el contrario, se utilice como recurso para dar sentido a esa inventarios. Sin embargo, aunque usan este método, muchas etno- tes desde los colegios de primaria a los institutos, Measor v Woods ejemplo, en su investigación sobre la transición de los estudian- conocimiento general, del sentido común o de la experiencia personal. Igualmente, se pueden generar como préstamos o adaptando los conceptos existentes en la literatura sobre el género. Por fenómenos diferentes según un criterio determinado que deriva del sificaciones, el analista puede interrelacionar una amplia gama de dentro de estructuras analíticas más generales. Alternativamente, los conceptos pueden ser «identificados por el observador» (Lofland, 1971); son categorías aplicadas por el etnógrafo más que por los propios actores. En el desarrollo de estas cla- como evidencias del conocimiento, creencias y acciones localizadas significados. El recurso a estos conceptos les permite examinarlos grafías intentan ir más lejos que la simple documentación de sus listado, clasificación e interpretación de estosítérminos folk, Estos trabajos se interesan por la semántica más o menos formal de tales 4a y b; Becker, 1993). Algunas formas de etnografía, especialmente las basadas o mfiven- personas, grupos, aorganizaciónes, etcétera) que trascienden el contexto local. intención es comparar y relacionar qué sucede en diferentes lugares y tiempos con la intención de identificar características estables (de cial desempeña en este proceso. Esto se hace eviden te sólo cuando comenzamos a entender que la imaginación trabaj a mediante analogías y metáforas. En tanto que en el análisis etnográfico es extraño empezar a partir de una teoría bien definida y, de hecho, existen lleva a olvidar la función que nuestro conocimiento del mundo so- Poner todo el énfasis en el papel de la imaginació n creativa en el desarrollo de teorías, además de oscurecer la impor tancia de las estrategias existentes para generar conceptos y modelo s, también nos campo basadas en la observación y/o transcripciones de diferentes lugares, notas de entrevistas y/o transcripciones de diversas personas, lo publicado y lo no publicado, documentos oficiales y personales, etcétera) y busquen relaciones entre el corpus global. Aguí la tos. Es más habitual que los etnógrafos recojan grandes cantidades de datos de diferentes tipos, a partir de diversas fuentes (notas de niega el hecho de que disponemos de diversas estrat egias generales. más, en ningún caso el reconocimiento del papel de la imaginación y se centran en modelos locales visibles dentro de los grupos de da- formación y a cómo se aproxima uno al análisis. Algunos etnógrafos, en particular aquellos que utilizan el análisis de la conversación o el discurso, emplean cantidades relativamente pequeñas de datos investigación. Esto también afectará a la manera de recoger la in- por supuesto, de la orientación teórica y del centro de atención de la con las ideas y explicaciones que los actores hayan dado de sí mis- DE ANÁLISIS mos. Saber cuáles son los modelos que uno está buscando depende, EL PROCESO ésta no se limita al desarrollo de las ideas analíticas, sino que es igualmente importante a la hora de diseñar formas de verific arlas. Ade- ginación creativa ocupa en la ciencia, nos gustar ía señalar que no quisiéramos, desde luego, negar ni subestimar el papel que la ima- El desarrollo de los modelos y categorías analíticos ha sido frecuentemente considerado como un proceso mister ioso sobre cuyo procedimiento poco se puede decir. Se supone que todo lo que uno debe hacer es sentarse a esperar la llegada de la musa teórica. Aunque 228 230 ETNOGRAFÍA (1983) descubrieron que entre los alumnos de primar ia circul aban ciertas historias sobre cómo eran los institu tos. Esas histori as adoptaban determinadas formas y parecían repetirse a lo largo de los años. Measor y Woods decidieron estudiar tales historias como si fueran mitos, recurriendo a la literatura antropológica para entender el papel que desempeñaban en la vida de los alumnos. A veces los etnógrafos creen que es necesario desarrollar nuevos términos para captar y caracterizar los fenóme nos identif icados por el observador. Hargreaves nos da un ejemplo con su desarro llo de la noción de «retórica contrastante»: Se refiere a la estrategia interaccional mediant e la cual individ uos o grupos institucionalmente y/o interaccionalm ente domina dos defienden los límites de las prácticas normales y aceptables a través de la introducción en el debate de prácticas alternativas y formas sociales en términos estilizados, trivializados y generalmente peyorat ivos que connotan su inaceptabilidad. (A. Hargreaves, 1981, pág. 309) Hargreaves utiliza esta noción para analizar conversacion es durante un encuentro del personal de la escuela, aunque señala que no existen muchos paralelismos en la sociología de los mass media y de la desviación. También señala las similitudes con las «histor ias sobre atrocidades», producidas a veces por los actore s que se sitúan en posiciones subordinadas en los ámbitos médico s (Stimson y Webb, 1975; Dingwall, 1977a). En esta fase de su desarrollo, los concep tos no pueden ser elementos bien definidos de una teoría explíci ta. Más bien toman la forma de una colección perdida de «conceptos sensitivos» (Blumer, 1954). Éstos contrastan con lo que Blumer llama «conceptos definitivos», que «se refieren precisamente a lo que es coramún a una clase de objetos, mediante la ayuda de la definición clara de sus atributos o de marcas de referencia fijadas». Un concep to sensiti- vo, por otra parte, carece de tanta especificida d y «propo rciona al usuario un punto de referencia y una guía parala aprox imaci ón a cuestiones empíricas. Mientras que los concep tos definit ivos aportan prescripciones sobre lo que se ve, los concep tos sensitivos sólo sugieren direcciones hacia dónde dirigir la mirada » (Blumer, 1954, pág. 7). Los conceptos sensitivos son un importante punto de partida, el germen de la teoría emergente, y proporcionan criterios para la recogida posterior de información. EL PROCESO DE ANÁLISIS 231 es la fase ini cial del análisis etnográfico. Muy a menudo, los con: contornos de la comparación, emerge un modelo de interp retación definido. Apar ecerán más nítidamente las relaciones mutuas y las ETNOGRAFÍA es una ejemplificación clásica del lugar que ocupan las” cómo sometieron su información a las Bensman y Vidich dicen que: porcionar un enfoque para el análisis y orientar el trabajo de campo. los problemas de investigación, sino que las utilizaban para pro- preguntaron: «¿En qué aspectos esas teorías pueden ayudarnos a comprender nuestra información?». Así no tomaban las teorías simplemente como instrumentos para dar soluciones definitivas a perspectivas teóricas derivadas de Redfield, Weber, Tonnies, Veblen, Merton, Lynd, Warner, Mills, Sapir y Tumin. En cada caso se en Springdale. Comentan ximarse a la información por medio de múltiples perspectivas e hipótesis. Bensman y Vidich (1960) proporcionan un interesante ejemplo a este respecto en el estudio de comunidad que realizaron naturaleza del desarrollo de la teoría en etnografía, indicando ciertas áreas de desacuerdo, véase Woods, 1985 y 1987; Hammersley, 1987a y b. Y para cuestiones que constituyen la teoría en etnografía, véase Hammersley, 1992, cap. 1.) Por supuesto, el etnógrafo no tiene por qué limitarse a una sola teoría que sirva como una estructura a partir de la cual analizar la información. En efecto, existen grandes ventajas en proceder según lo que Denzin (1978) llama «triangulación teórica», es decir, apro- dores apropiados para sus conceptos. (Para tratar más a fondo la satisfactorias como para que se puedan derivar y verificar hipótesis de esta manera. Generalmente, el proceso de verificación requiere como precondición un considerable desarrollo posterior de la teoría y, en particular, una especificación de cuáles serían los indica- desarrollada es posible empezar a comprobar rigurosamente la teoría. No obstante, sólo de vez en cuando se desarrollan teorías tan suposiciones y estereotipos —y su confirmación en el trabajo de campo— en el desarrollo de los temas analíticos. Cuando una categoría forma parte de una teoría proporcionará otras categorías y relaciones hipotéticas entre éstas, que se podrían aplicar a la información. Cuando éstas encajan y la teoría está bien el campo» características más sorprendentes, interesantes e importantes. El célebre relato de Blanche Geer (1964) sobre sus «primeros días en los estereotipos tienen frecuentemente un papel clave. Efectivamente, éstos permiten al analista seleccionar en primer lugar las llo de la teoría pocas veces toma la forma puramente inductiva señalada por Glaser y Strauss (su perspectiva es heurísticamente práctica). Las ideas teóricas, las expectativas del sentido común y estructuras internas de las categorías. De todas formas, el desarro- 232 DE ANÁLISIS 233 TIPOLOGÍAS pará 105 producir una (1988) que identifica los estadios de recrudecimiento , conversión y desconversión de las personas de diferentes grupos religj osos. ciones. Aquí se sitúa un grupo más o menos exhaustivo de subtipos aparten del ámbitode aplicación de serán utilizadas simplemente DESARROLLAR man, 1993, pág. 157). Sin embargo, nuestro punto de vista es que uno debe usar cualquier tipo de recurso disponible que le ayude a dar sentido a los datos. . compatibles, o prueban que algunas aproximaciones teóricas son incompatibles con la etnografía (Fielding y Fielding, 1986; Silver- No todos los etnógrafos aceptan la validez de esta aproximación ; algunos entienden que las teorías diferentes son mutuamente in- (Bensman y Vidich, 1960, págs. 165-166) ción y limitándose a las perspectivas y dimensiones especiales sobre las cuales versa. Cuando un cuerpo de teorías no agota las potencialidades de la información se puede emplear otro tipo de teorías para seleccionar y explicar los hechos que sigan sin ser explicados. Así, para cualqu ier aspecto del problema de investigación se puede aplicar con éxito una serie de teorías, cada una adecuándose a una dimensión de la inform a- EL PROCESO 234 ETNOGRAFÍA Éstas son las series de relaciones entre categorías que los etnógrafos buscan. Y una vez que se han producido tipologías como éstas, ellos se interesan en por qué se adoptan estrategias concretas por parte de grupos determinados de gente en circunstancias concretas, o por qué tipos determinados de personas siguen modelos concretos. En etnografía las tipologías varían considerablemente respecto al grado en que han sido desarrolladas sistemáticamente. Lofland ha protestado porque a este respecto la mayor parte de las investigaciones etnográficas sufren de interruptus analítico. Cuando desarrollan las categorías analíticas, dice Lofland, muchos analistas no consiguen «cerrar las conclusiones inicialmente planteadas» (1970, pág. 42). Tomando el ejemplo de las tipologías de las estrategias, Lofland argumenta que el investigador debe tomarse el tiempo y el interés necesarios para 1) ver cómo encajan sus interpretaciones del problema con aquellas que sobre el mismo tienen los actores a los que está estudiando; 2) ver cuáles son las variaciones entre toda la gama de casos y estrategias que él ha conseguido reunir; 3) clasificarlas en un cuerpo articulado de tipos y estrategias, y una denominación. 4) presentarlas al lector de forma ordenada, numerándolas y dándoles (Tofland, 1970, págs. 42-43) Lofland proporciona una extensa exposición sobre las variedades de tipologías posibles y cómo se pueden desarrollar (Lofland, 1971). Lazarsfeid y Barton (1951) van incluso más lejos en sus recomendaciones para desarrollar tipologías sistemáticas. Ellos argumentan que un determinado cuerpo inicial de categorías referentes a un tipo de fenómeno concreto puede convertirse en una tipología sistemática mediante la especificación de las dimensiones subyacentes a las discriminaciones que realiza. Esto no sólo forzará la clarificación y quizá también la modificación de las categorías ya identificadas, sino que también erigirá otras categorías que pueden ser importantes. Podemos ilustrar esto al referimos a la tipología de Glaser y Strauss de los «contextos de conciencia». Ellos desarrollaron este concepto para caracterizar los diferentes tipos de situación social encontrados entre pacientes de hospital en fase terminal, sus familias y el personal médico. La idea se refiere a la distribución diferencial del conoci- miento sobre la situación de la persona que se está muriendo, desde EL PROCESO DE ANÁLISIS 235 la condición de «conciencia reservada» cuando el diagnóstico y el pronóstico se guardan en secreto y no se comunic an al paciente hasta la «conciencia compartida», cuando el conocimiento se extiende ampliamente a todas las partes. La idea de un contexto de concienc ia está estrechamente relacionada con la dinámica del control de la información característica de los ámbitos médicos. En el extracto que reproducimos a continuación la noción es tratada como una catego- ría formal más general. Sin duda, esta formulación se puede aplicar a una amplia gama de ambientes sociales, aproximándose a la noción de «juegos de información» (véase Scott, 1968). Por ejemplo, se pue- de aplicar directamente a conceptos como el de «salir del armario» entre los homosexuales y a la gestión de la revelación u ocultaci ón de una identidad como ésa (Plummer, 1975, págs. 177-196): Hemos seleccionado especialmente cuatro tipos de context os de conciencia que nos parece prácticos para dar cuenta de los diferent es tipos de interacción. Una conciencia compartida se obtiene cuando cada persona que participa en la interacción es consciente de cuál es su propia identidad a los ojos de los otros. Una concien cia restrin gida tiene lugar cuando los que interactúan no conocen la identidad de los otros o la vi- sión que los otros tienen de su identid ad. Una concien cia conjetu ral es una variación de la restringida: los interac tuantes sospech an la verdadera identidad de los otros o de la visión que los otros tienen de su propia iden- Saben PARTE A Pretenden no saber Fingen Cerrada | No saben Recelan Y Z X Sospechan (Glaser y Strauss, 1964, pág. 669) tidad. Un contexto de conciencia fingida es una variaci ón de la compart ida: los interactuantes son totalmente conscientes, pero fingen no serlo. PARTE B Abierta Cerrada | Recelan Saben Pretenden no saber Sospechan No saben FIGURA 2. Tipología de los contextos de conciencia. Identificando las dimensiones subyacentes a esta tipología a lo ETNOGRAFÍA 237 están apoyados teracciones entre categorías inesperadas. (Para una útil exposición porque nosotros somos pe- CONCEPTOS hagas algo y tú crees que no tienes por qué hacerlo v protestas, te relaciones entre los conceptos y los indicadores, es conveniente recidas. Tienes que obedecer a todos sus caprichos. Si quieren que pente te ordenan que te ates los cordones de los zapatos y cosas pa- y ni siquiera posible, revelar todos los supuestos implicados en las WiLtIs: ¿Por qué quería que os quitaseis vuestros anillos? JOEY: Porque le daba la gana. Los profesores hacen esas cosas. De re- el tuyo también». Yo le dije: «Antes me tendrás que cortar el dedo». JOEY: Sí, entonces le dijimos: «No se puede quitar», y ella dijo: «Quítate gún motivo, ella dijo: «Quitaos todo eso». WILLIS: ¿De verdad? nosotros estamos debajo de ellos. El otro día estábamos con una profesora aquí, y como todos nosotros llevamos anillos y hay uno o dos que llevan brazaletes, como ése que lleva él, de repente, sin nin- quieren que hagamos algo y nosotros lo tenemos que hacer, porque nosotros les tratemos a ellos. [...] JoÉY: [...] la forma como estamos sujetos a todos sus caprichos. Ellos JOEY: SÍ, pero eso no les pone en un pedestal, sólo porque ellos sean un poco más inteligentes. BiLL: Ellos nos deberían tratar de la misma manera que quieren que Al movernos entre la información y los conceptos debemos intentar ver otras posibles relaciones alternativas a aquellas que fueron establecidas por la teoría emergente. Si bien no es necesario, y b].) tos definitivos resulten innecesarios en la investigación etnográfica [véase Williams, 1976]. Sin embargo, resulta esencial para nosotros saber cómo los conceptos sensitivos pueden ser adecuados para posteriores fases del análisis [véase Hammersley, 1989 tos definitivos. (Ésta es una propuesta controvertida: están aquellos que afirman que los conceptos sensitivos hacen que los concep- entre los conceptos y los indicadores serán más refinados y específicos. Los conceptos sensitivos deben transformarse en concep- El desarrollo de una tipología no es un ejercicio puramente lógico o conceptual: se debe recurrir constantemente a la información de campo. Conforme las categorías de análisis son progresivamente clarificadas las unas en relación con las otras, los lazos No tiene mucho sentido desarrollar tipologías y modelos muy sistematizados si éstos no se adaptan a nuestros datos de campo. E INDICADORES res y no lo son. SPANKsY: Ojalá pudiéramos llamarles por su nombre... Piensan que ellos son Dios. PErTE: Eso estaría mucho mejor. WILLIS: O sea que decís que ellos son mejores. ¿Estáis de acuerdo en que ellos saben las cosas mejor que vosotros? son mejores que nosotros, pero ellos piensan que son mucho mejo- profesores, pero en realidad no son nadie, son gente normal, ¿no? BILL: Los profesores piensan que ellos son todo. Ellos son más, ellos pongo yo. EpntE: Los profesores piensan que son grandes y poderosos porque son por un sistema mayor, Jozy: [...] Elos nos pueden castigar. Son más grandes que nosotros y fragmento, en el que hablan sobre sus profesores: se Dey, 1993.) de la exploración de las relaciones entre categorías, en el contexto del uso de los ordenadores para el manejo de datos cualitativos, véa- a descubrir previamente las posibilidades no consideradas o las in- de los «valientes», así como extractos de entrevistas de grupo, como en el siguiente ción utiliza descripciones del comportamiento neral y personalizada a la autoridad». Para apoyar esta interpreta- representaban una contracultura, una «Oposición determinada, ge- se trabajadora. Willis argumenta que los «valientes» que él estudió queños y ellos están apoyados por cosas mayores; entonces tú intentas tomarte la revancha. Es como una autoridad contestada su- Podemos ilustrar esto mediante una referencia a la investigación de Willis (1977) sobre la adaptación a la escuela de alumnos de cla- DE ANÁLISIS examinarlos y hacerlos explícitos, puesto que tal vez podamos formular importantes cuestionamientos. EL PROCESO que existen bastantes más posibilidades que las que permite la tipología inicial de Glaser y Strauss (véase la figura 2). Además, algunas de éstas parecen fructíferas, como, por ejemplo, cuando una parte finge mientras los otros saben, o cuando uno sospecha mientras los otros no saben; otras parecen de una relevancia menor. Glaser (1978), muy apropiadamente, nos alerta contra lo que él llama la «elaboración lógica» de las categorías. El uso de las tipologías no debería extenderse más allá de su valor analítico. Sin embargo, la especificación de las dimensiones subyacentes a una tipología nos anima a pensar seria y sistemáticamente sobre la naturaleza de cada categoría y sus relaciones con las otras. Esto nos puede ayudar largo de las líneas sugeridas por Lazarsfeld y Barton, encontramos 236 238 [el director], o te dan caña o te ETNOGRAFÍA mandan a hablar con Simmondsy ran vuestros enemigos? mandan tarea extra para el próximo día. WiLLIs: ¿Pensáis en la mayoría del personal de la escuela como si fue—SÍ —SÍ. que te han hecho. —La mayoría. JokY: Le das un poco de marcha a tu vida si intentas vengarte por algo (Willis, 1977, págs. 11-12) Para evaluar la forma usada por Willis para relacionar el con- cepto de contracultura con los indicadores que él utiliza es necesario considerar si, por ejemplo, las expresiones de los alumnos en las que se manifiesta su oposición a los profesores reflejan una oposición general a la «autoridad» como tal, o solamente a cierto tipo de autoridad. Y para hacer esto necesitamos clarificar la esencia del concepto de autoridad. ¿Tiene sentido argumentar, por ejem- plo, que Joey, que parece ser el líder de los «valientes», tiene auto- Otra cuestión que nos tendríamos que plantear es si los «valien- ridad sobre ellos? Usemos o no el concepto de autoridad en sentido amplio o restringido es necesario dejar claro qué es exactamente lo que, según la teoría, rechazan los «valientes». tes» se oponen a todos los aspectos de la autoridad de los profeso- res o sólo a aquellas demandas de los profesores que ellos consideran que van más allá de sus límites legítimos. Por ejemplo, los «valientes» protestan contra las reglas relacionadas con su apariencia personal, una protesta que también aparece en un estudio similar de Werthman (1963). Sin embargo, mientras que Willis toma tales protestas como indicadores de una antipatía general a la «autoridad», Werthman las interpretaba de acuerdo con la concepción que los chicos que él estudiaba tenían sobre los límites del El contexto social EL PROCESO DE ANÁLISIS Aquí centraremos nuestra atención en uno de los elementos más El tema del contexto es central en el conflicto entre las interpretaciones del comportamiento de los alumnos que encontramos en los trabajos de Willis y Werthman. Para Willis, la oposición caracterizaba la relación de los «valientes» con cualquier forma de autoridad. Para Werthman, por otra parte, el comportamiento de los miembros de la banda con respecto a los profesores variaba según los contextos, las acciones de los profesores y cómo éstas eran interpretadas. importantes del contexto: el auditorio al cual las acciones o los relatos que constituyen la información van dirigidos. Un posible au- ditorio importante es, por supuesto, el etnógrafo. Esto es más obvio en el caso de las entrevistas, un formato interaccional en el cual el investigador desempeña un papel clave a través de las preguntas, aunque la entrevista no esté dirigida. En las entrevistas, la propia estructura de la interacción fuerza a los participantes a ser cons- cientes de que el etnógrafo es el auditorio. Sus concepciones de la naturaleza y los propósitos de la investigac ión social en general, y del proyecto de investigación en particular, pueden tener una eran influencia sobre lo que se dice. Ñ Esto puede ser una ayuda o un obstáculo para la producción de información relevante y para las interpretaciones de ésta. Los informantes «bien entrenados» pueden actuar como asistentes de investigación muy efectivos para proporcionar información relevante, información a la que el etnógrafo no tendría acceso de otra manera. Ellos harán que el proceso de recogida de información sea mucho más eficiente, ayudando a seleccionar, de entre la masa de datos disponibles, la información que es relevante. descripción «pura», es esencial minimizar las inferencias implícitas Pero aquí tampoco están ausentes ciertos peligros. Cuanto más «complejo» sea el entrevistado, mayor será su tendencia a sustituir la descripción por el análisis. Si bien no existe nada parecido a una terpretaciones alternativas tienen, ciertamente, serias implicacio- tes, la información de base habrá sido adulterada. Spradley (1979) ofrece un ejemplo particularmente interesante referente a Bob, un informante con el cual trabajaba en el curso de pendientemente de si las ideas teóricas son fructíferas o interesan- en la descripción para poder preparar la posibilidad de comprobar Una y Otra vez, construir y reconstruir las interpretaciones teóricas. Si el entrevistado proporciona relatos excesivamente teorizados de los acontecimientos o las experiencias que está describiendo, inde- se corresponden con las dimensiones sobre las que hemos hablado en el capítulo 2 en relación con el muestreo dentro de los casos. de que debamos tener en cuenta un número de cuestiones generales cuando examinemos la relación entre conceptos e indicadores. Éstas nes para el carácter y la validez de la teoría desarrollada. La naturaleza de las interpretaciones alternativas que deben ser consideradas variará entre unos estudios y otros, pero esto no impi- área legítima de control de los profesores. La existencia de estas in- NN eN Ne) ETNOGRAFÍA 241 tarse simplemente de otra imagen que se quiere dar. En el curso de una estancia prolongada en el campo generalmente los actores van depositando más confianza en el etnógrafo y ven que cada vez les pués creo que los dividiría según su educación. Algunos no tienen casi ninguna, otros tienen formación universitaria. Algunos de ellos están casados y otros solteros.» Durante los quince minutos siguientes él apuntó sobre la policía de Amsterdam, uno de sus informantes le aprendido mucho de cómo la gente maneja su imagen y la de los lu- en que se vio obligado a y produjo diferentes tipos de información. cambiar sus interpretaciones. Esto modificó sus relaciones con ellos juego de imagen de los indios, momento descubrió que la información que poseía sólo era el producto del gares y las personas con las cuales está asociada (Goffiman, 1959). En un estudio realizado en una comunidad india, Berreman (1962) tigación secreta. Aquí también debemos tener en cuenta las maneras en las que consideraciones de la audiencia pueden alterar las Las mismas consideraciones se pueden aplicar a la interpretación de documentos e información adquiridos mediante una inves- respecto a cómo su presencia puede variar los datos. tión es que el etnógrafo debe intentar estar alerta continuamente en juego son las inferencias que extraemos a partir de ella. La cues- de las inferencias. Sin embargo, las respuestas que los actores dan a los etnógrafos son una fuente de información muy importante. En sí misma la información no es ni válida ni no válida; lo que está esté influida por la presencia del investigador. Lo mismo vale para otras acciones aparentemente normales. En los últimos años hemos siado ruda. No podemos asumir que la información no solicitada no ciones sobre la información simplemente como una fuente de parcialidad. Es cierto que puede suponer una amenaza para la validez En cualquier caso, esta cuestión de las reacciones de los actores, de los efectos que el investigador tiene sobre la información que recoge, puede ser hasta cierto punto engañosa. Gran parte de los investigadores cuantitativos busca minimizar las reacciones mediante la estandarización y, bajo la influencia del naturalismo, los etnógrafos muchas veces ven los efectos de su presencia o sus ac- alejado de las pruebas de la corrupción policial. En el caso de la información obtenida a través de la observación también debemos ser conscientes de los efectos del etnógrafo sobre el auditorio. reveló, bajo la influencia del alcohol, que se le había mantenido campo ra él; para el etnógrafo la representación y administración de las imágenes personales de los actores puede convertirse en un problema persistente. Así, Punch (1979) señala que, en una fiesta a la que acudió meses después de completar un largo e intensivo trabajo de resulta más difícil controlar la información que está disponible pa- cesariamente que el acceso definitivo esté garantizado. Puede tra- los participantes o al menos para algunos de ellos éste puede representar un auditorio muy importante. Las preguntas informales suelen formar parte de la observación participante, y Becker y Geer (1960) han señalado la necesidad de distinguir entre la información no solicitada y la solicitada cuando estamos evaluando las pruebas que apoyan las formulaciones teóricas. De todas formas, como descubrimos al comentar los relatos nativos, esta distinción es dema- Incluso cuando el etnógrafo sólo actúa como observador, para Cuando el investigador está particularmente interesado en las categorías implicitas en la visión del mundo que tienen los participantes, este tipo de relato es de valor limitado. Debemos ser cautos, pues, al analizar nuestro material, y mantenernos atentos ante las perspectivas que los actores tienen sobre los intereses de la investigación. (Spradley, 1979, pág. 53) las categorías analíticas estándar que suelen usar los científicos sociales. rios de raza. Hay negros, indios, caucásicos y algunos esquimales. Des- ellos. Sí, porque no sabíamos que eras un tío legal» (Bogdan y Tay- lor, 1975, pág. 89). Desde luego, tales confesiones no implican ne- que están aquí —dijo Bob meditando—; primero los dividiría según crite- del alcoholismo?», pregunté. «He estado pensando acerca de los hombres de campo: «Sí, hoy no hemos hecho un montón de cosas que solemos hacer siempre. Si tú no hubieses estado aquí habríamos cogido comida de la cena y tal vez hubiésemos pegado a un par de psíquicos hizo a un etnógrafo al final del primer día de su trabajo Algunas veces los propios actores confiesan al etnógrafo que DE ANÁLISIS hasta entonces habían presentado intencionadamente una determinada imagen. Bogdan y Taylor citan el comentario que un funcionario de una institución del Estado destinada a los disminuidos EL PROCESO En mi siguiente visita al centro de tratamiento invité a Bob a mi despacho. Empezamos a hablar despreocupadamente durante unos minutos y luego empecé a hacerle preguntas etnográficas. «¿Qué tipo de persona comienza en la prisión de Seattle y acaba en este centro para tratamiento nuado sus estudios realizando un posgrado en antropología. Spradley comenta: gabundeando y era, también, licenciado por Harvard, y había conti- su estudio sobre los vagabundos. Bob había pasado cuatro años va- 240 242 ETNOGRAFÍA acciones y los relatos que se producen. En la observación partici- pante secreta, suponiendo que el disfraz no haya sido «descubierpueto», el etnógrafo como tal no es un auditorio. De todas formas, de ser un referente importante para la identidad de uno u otro actor. Y debemos recordar que los documentos siempre son escrial tos por algún tipo de audiencia, quizá por diferentes personas a través mismo tiempo. Esto alterará la naturaleza del documento o code lo que se entiende como relevante, lo que puede ser asumid que demo conocimiento de base, lo que puede o no ser dicho y lo , be ser dicho incluso aunque no sea cierto. En este mismo sentido las en una observación participante abierta y en las entrevistas, EL PROCESO DE ANÁLISIS 243 si una Cosa es «privada» o «pública», y existen matices sutiles entre ambas. Hay que conocer muy bien el lugar para poder distinguir el estatus público O privado de las acciones, e incluso entonces es fácil equivocarse. De hecho, lo que es público y lo que es privado pueden redefinirse retrospectivamente. Incluso en el caso de las entrevistas, tal vez el etnógrafo no sea el interlocutor más importante, como hemos señalado en el capítu- lo 5. Independientemente de las promesas que realice el etnógrafo respecto a guardar la confidencialidad, las entrevistas deben considerarse más como «públicas» que como «privadas»; es de esperar que la información facilitada en éstas sea comunicada a otros o re- consideraciones sobre los efectos del auditorio deben extenderse cogida para la posteridad. Krieger (1979a) ofrece el ejemplo de su investigación sobre emisoras de radio. Reflexionando sobre la co fidencia o la confianza, él señala: obmás allá del rol del etnógrafo. (Uno de los puntos fuertes de la servación participante abierta, en lo que se refiere a la validez ecológica, es que en los lugares «naturales», más que el etnógrato, tativa de que lo dicho era más que lo que se contaba a una persona porcionan un ejemplo sorprendente extraído de su estudio sobre cómo el personal del hospital trata a los pacientes terminales. Ellos perciben que el personal construye y reconstruye las concepciones lucradas sitúan esos acontecimientos. Glaser y Strauss (1968) pro- después, sino también el marco temporal en que las personas invo- acciones incluye no sólo los acontecimientos que ocurren antes y tá sucediendo O lo que se sigue de ello corremos el peligro de llegar a conclusiones erróneas. Sin embargo, el contexto temporal de las Lo que la gente dice y hace se produce en el contexto de una secuencia desarrollada de interacción social. Si soslayamos lo que es- El tiempo impacto del investigador, sino también el de cualquier otro auditorio a que, consciente o inconscientemente, el actor se esté diriviendo. Esto se aplica a todas las formas de información y es una consideración crucial si se quieren evitar las inferencias no válidas. Analizar la información en términos de los efectos que produce al auditorio no es, pues, simplemente una cuestión de calcular el (Krieger, 1979a, págs. 170-171) hablar para el mundo entero, y no solamente un intento de obtener reconocimiento sino también, quizá, perdón. era Llegué a la conclusión de que las entrevistas reflejaban una expec- generalmente habrá otros auditorios que sean mucho más impor- tantes y significativos para los actores y sus efectos, probablemente, superarán a los de la investigación.) El significado del auditorio se refuerza por el hecho de que en el campo los actores raramente constituyen un público homogéneo. Diferentes categorías, grupos o facciones suelen estar claramente delimitados. E incluso dentro de esas divisiones existirán redes de comunicación informal que incluyan a algunos actores y excluyan a otros, como Hitchcock muestra en el caso del personal de una escuela primaria: En muchas ocasiones, durante el trabajo de campo, los comentarios del personal venían precedidos por consideraciones como: «Sé que no es profesional hablar así...», «No, supongo que no debería decirte esto...», «...por lo que más quieras, no le digas que te he dicho esto». En tices; se asumía que yo no «descubriría la escena» contándole a alguien otras ocasiones, los profesionales del centro no hacían este tipo de ma- lo que ellos me habían dicho. Es decir, confiaban en mí para que guardase sus confidencias y no contase a nadie lo que me habían dicho. (Hitchcock, 1983, pág. 30) Según quién esté presente se dirán y se harán unas cosas u otras. En particular, debemos interpretar de forma diferente lo que se hace «en público» y lo que se hace «en privado», puesto que la cate- goría a la que pertenece una acción tendrá un significado totalmente distinto según el contexto. Por supuesto, no siempre es obvio ETNOGRAFÍA 245 nes sociales (o sea, los modelos de relación social en los que están los relatos o las acciones que se producen. Primero, las suposiciones sociales determinan el tipo de información al que pueden acceder las personas. Las primeras afectan claramente a lo que las segundas pueden ver y oír «de primera mano»: también determinan qué es lo que ellas consiguen saber y cómo consiguen enterarse de en el campo antes de la entrevista y lo que se prevé que va a pasar en ríodos cuyos comienzos y finales son referentes importantes para timar los efectos del tiempo. Cuando únicamente se emplean entre- para así poder calcular sus implicaciones en la interpretación de la información. Cuando se confía en una sola fuente de información, especialmente entrevistas o documentos, existe el peligro de subes- puede proporcionar información sobre los contextos temporales Desde este punto de vista existen ventajas considerables al combinar entrevistas con la observación participante. Cada una de éstas ción sobre tales referentes véanse Roth, 1963 y Zerubavel, 1979.) las vidas de aquellos a los que se está estudiando. (Para una exposi- de los referentes temporales, de corto o largo plazo, que estructuran recogida en diferentes períodos a la luz del lugar que ocupa dentro un estatus muy diferente al del último año, cuando ya son veteranos. Es necesario examinar la información, cualquiera que ésta sea, ciclo incluso mayor; su primer año, cuando son novatos, les supone ejemplo, la fase del otoño es muy diferente en muchos sentidos a la de la primavera. Para los estudiantes, los años forman parte de un forman parte de grandes ciclos distribuidos durante el año; por profesores y alumnos. Además, estos períodos no son equivalentes, un futuro próximo. Ball (1983) ha señalado que muchas organizaciones se caracterizan por ciclos temporales de corto y largo plazo. La mayoría de las universidades y escuelas, por ejemplo, tienen pe- Quién es el que hace o dice algo es una consideración igualmente importante cuando se trata de valorar la relación entre el con- dice en un momento de la entrevista estará influido por cómo el entrevistado interpreta lo que se ha dicho antes y lo que se dirá después, así como también estará condicionado por lo que ha pasado diendo de si nuestro interés se centra en la información propia- Las implicaciones que tiene la identidad social varían depen- ción, incluyendo informes aportados por la observación de los etnógrafos. Nosotros también ocupamos posiciones sociales concretas y lo que observamos y registramos, así como el modo en gue: interpretamos, estará influido por ellas. bles de deformación intencional. Debemos tener claro cuáles son los efectos de la posición social sobre todas las clases de informa- perspectivas particulares que poseen las personas situadas en diferentes posiciones sociales, perspectivas que filtrarán su comprensión y conocimiento del mundo. En particular, la interpretación de la información disponible para una persona probablemente será se-* leccionada y sesgada de acuerdo con sus intereses y preocupaciones prioritarias. Incluso, pueden existir ingredientes nada desprecia- cosas a través de «terceros». La segunda forma en que las identidades sociales afectan a las acciones y a los relatos opera mediante las inscritos) pueden tener dos tipos de efecto sobre la naturaleza de cepto y la prueba. Las identidades de las personas o las localizacio- El personal condicionar a las primeras de forma que este aspecto sea crucial para el análisis. tas del entrevistado como características estables de la persona o del lugar. Esto puede ser así, pero no lo debemos creer a priori. Las acciones están integradas en contextos temporales y éstos pueden DE ANÁLISIS vistas es recomendable dejar cierto espacio de las mismas para entablar una conversación que verse sobre aspectos de la vida del entrevistado. Éste puede ser un método práctico y eficiente de abrir la entrevista y crear cierta afinidad entre las partes. Debemos recordar que no se trata de aceptar o rechazar la información sino más bien de saber cómo interpretarla; siempre existe la tentación de tomar las acciones, las representaciones y las respues- EL PROCESO El tiempo también desempeña un papel importante en la interpretación de la información provista por las entrevistas. Lo que se lo por las molestias que ello pueda causar, sino también porque quizá las interpretan como signos de una muerte dolorosa y que se demora (Wright, 1981). personal hospitalario; los familiares de los pacientes tal vez no acojan favorablemente las señales de mejora en los pacientes, y no só- do en el pasado, sino también las estimaciones de lo que probablemente ocurrirá en el futuro. Estas reacciones no se limitan sólo al que ellos leen esas señales. Aquí no importa sólo lo que ha sucedi- como el personal hospitalario reaccione ante señales de mejora en el paciente dependerá, pues, del contexto temporal de acuerdo con el pecto a los modelos esperados pueden crear problemas. La forma acerca de las trayectorias de los pacientes terminales y que éstas desempeñan un papel clave en la constitución de sus actitudes hacia el tratamiento de los pacientes. Además, las desviaciones res- 244 246 ETNOGRAFÍA mente dicha o en el análisis. En el primer caso, estaremos interesa- dos en la información que aporte un relato sobre los casos que están siendo investigados. Aquí, la posición social puede ser una importante fuente de conocimiento, pero también una causa potencial de sesgo, constituyendo una amenaza a la validez de la información que hay que tener en cuenta. Cuando lo que se busca es información, este tipo de consideración debe estar presente en la selección de los informantes y en las interpretaciones que éstos dan, así como en el tratamiento de la información procedente de otras fuentes. Por otro lado, desde una perspectiva analítica la posición social ya no presenta un peligro de deformación, por el contrario, es un elemento clave en el análisis. Aquí el objetivo es, precisamente, documentar las perspectivas de los actores situados en diferentes posiciones sociales. EL PROCESO DE ANÁLISIS 247 punto los actores reconocen y están de acuerdo con los juicios emi- tidos por los sociólogos» (Bloor, 1978, págs. 548-549). En su investigación sobre la toma de decisiones por parte de los especialistas en otorrinolaringología, Bloor envió a cada especialista un informe describiendo las prácticas de los otorrinos, acompañado de una carta en la que se les solicitaba «leer todo el informe para ver si correspondía con sus propias impresiones sobre prácticas clínicas». Posteriormente, Bloor comentaba el informe en una entrevista con cada doctor. Bloor valoró positivamente los resultados del ejercicio: «Algunos doctores corroboraban mis descripcio- nes de sus prácticas y, con los que no lo hacían, lo discutíamos para corregir el análisis hasta conseguir su aprobación» (1978, pág. 549). Usando una estrategia diferente, Ball (1981 y 1984), en su estudio sobre la escuela comprehensive de Beachside, organizó dos seminarios, a los que convocó a los profesionales de la escuela y ante los cuales presentó sus resultados. La experiencia de Ball fue bastante menos exitosa y fructífera, de lo cual podemos extraer la conclusión de que, aunque existe cierto mérito en esta estrategia, está lejos de Por supuesto, como vimos en el capítulo 5, estas dos formas de análisis son complementarias: una proporciona hechos en términos de los cuales debería interpretarse la otra. En el caso de la información procedente de la observación del etnógrafo, esas formas constituyen la esencia de la reflexividad. en la información tienen acceso a un conocimiento adicional del memoria, no vienen dados de forma inmediata. Y ni siquiera la evidencia tiene por qué estar necesariamente preservada por la me- creencias estén acompañadas por una garantía de veracidad. Como Schutz (1964) y otros han señalado, sólo podemos captar el significado de nuestras acciones retrospectivamente. Además, esos significados deben ser reconstruidos sobre la base del ejercicio de la sentido de que sus descripciones de las interacciones, motivos y cómo las conclusiones de su investigación sobre los estudiantes de la Rutgers University se vio modificada cuando les habló de su versión preliminar en las clases de antropología. Pero al mismo tiempo se deben reconocer las limitaciones de la validación solicitada. Por ejemplo, no podemos asumir que cualquier actor sea un comentador privilegiado de sus acciones, en el que puede tener mucha importancia. Estas evidencias adicionales pueden, de hecho, alterar la plausibilidad de otras posibles interpretaciones de la información. Así, Moffat (1989, pág. 329) señala contexto —de otros hechos relevantes, de pensamientos que ellos tenían o de decisiones que tomaron en la época del trabajo de campo, por ejemplo— que no está disponible para el etnógrafo. Además, ellos tienen su propia experiencia de los acontecimientos, lo de que los actores que participan de los acontecimientos recogidos quedar exenta de problemas. La ventaja de las validaciones solicitadas descansa en el hecho Las relaciones entre conceptos e indicadores deben ser valoradas, por tanto, mediante la consideración de interpretaciones alternativas de la información y siguiendo las implicaciones de las interpretaciones particulares para ver si éstas se confirman. Y aquí es importante tener en cuenta las dimensiones del contexto social, el tiempo y la gente involucrada. Sin embargo, algunos etnógrafos han propuesto vías más directas para controlar estas relaciones. Estudiaremos dos estrategias comúnmente comentadas aquí: la va- lidación solicitada y la triangulación. La validación solicitada El reconocimiento de la importancia de la posición social de los actorés nos conduce directamente al tema de la «validación solicitada», una noción. que en el análisisetnográfico tieneun papel raincierBt to y muchas veces cuestionado: Algunos etnógr han afos argumentae a do que una prueba cricial para Ta veracidad de sus i formáciones es saber si los actores cuyas creencias y comportamientos preten- den describir reconocen la validez de. dichas descripciones (Lincola y Guba, 1985). El propósito es, por lo tanto, «establecer una correspondencia entre la visión de las cosas que tienen los sociólo- gos y la de los actores, de forma que se pueda comprobar hasta qué ETNOGRAFÍA 249 (Ball, 1984, págs. 18-19) ción e interpretación. que critique el borrador de un ensayo. Me di cuenta de que había supuesto esto cuando no ocurrió de la forma que yo esperaba; sospechaba que algunos de los especialistas no habían leído el informe según el espíritu crítico que yo esperaba. Sentí que habían leído el informe como podríamos leer actualmente un tratado religioso del siglo XIX, con una especie de interés superficial y distante, sintiendo que tal vez tiene un encanto peculiar pero sin que su contenido sea lo suficientemente motiellos no estaban familiari- mediante el recurso a otra enTá validación soli- relatos de diversos participantes (incluido el de la validez, también permite profundizar más en la descripción de relacionado con sus posiciones sociales: un poco más de entusiasmo. Pero éste también estaba directamente los significados sociales existentes en el noar re mucho tiempo pero, además de proporcionar una comprobación te al mostrar a cada actor los relatos de los otros actores y recoger sus comentarios sobre ellos (Adelman, 1977). Esta práctica requie- etnógrafo) implic en ados el campo. Esta última forma de triangulación de fuentes de información puede extenderse indefinidamen- citada, comparando rales existentes en aquel lugar o; como ocurre fases del trabajo de campo, en distintos puntos de los ciclos tempo- ción referente a un mismo fenómeno pero obtenida en diferentes fuente de información. De manera más general, la triangulación de las fuen de información tes conlleva la comparación de la informa- partir de una fuente de información ción. Su valor consiste en comprobar las inferencias extraídas a La validación solicitada representa una especie de triangula- La triangulación o ser considerados como una fuente más, aunque valiosa, de informa- zadas según la posición social de los actores y sus percepciones de la práctica investigadora. De la misma forma que ocurrió con los doctores de Bloor, es posible que sólo tengan un interés marginal. Los profesores de Ball, por otro lado, se prestaron a la empresa con ciaciones solicitadas del informe del etnógrafo habrán de ser mati- Como sucede con cualquier forma de registro y análisis, las apre- (Bloor, 1978, pág. 550) estaban marginalmente interesados en el contenido del informe. zados con las convenciones del criticismo sociológico académico y sólo acuerdo o en contraste con él. Obviamente, vador como para obligarnos a definir nuestras creencias y prácticas de vador. Más bien, estos procesos de supuesta-«validación» deberían Había esperado que los especialistas respondieran a mi informe de manera similar a la que utilizaría un colega académico cuando le pides de si los consultados son entusiastas, indiferentes u hostiles, Sus reacciones puéden ser tomadas directamente.como una validación o como una refutación instantáneade las inferencias del obser- El feedback, pues, puede ser altamente problemático. Al margen Los profesores de Ball interpretaron su trabajo críticamente y expresaron sus dudas sobre la validez de los resultados. (Scarth da cuenta de una experiencia similar [Scarth, 1986, págs. 202-203].) perspectiva privilegiada que ellos tenían. tendencias generales tal como yo las había visto a lo largo de mi trabajo de campo en toda la escuela, es decir, una visión global. El personal del centro respondió desde su visión particular de la escuela, desde la Mi trabajo como etnógrafo había sido la descripción y análisis de las dades. Hubo poca o ninguna discusión sobre la temática que yo estaba intentando plantear o sobre los argumentos generales del capítulo. [... DE ANÁLISIS Aparentemente, muchos de los profesores habían leído mi capítulo sólo en la medida en que decía algo con respecto a ellos o a sus activi- EL PROCESO generalmente interpretan la información a la luz de sus diferentes preocupaciones y a veces sus criterios difieren de los empleados por el etnógrafo. Bloor, por ejemplo, reconoce que: das por el etnógrafo. Tanto Bloor como Ball señalan que los actores validez de los datos. Esto se refuerza si reconocemos que puede haber personas que tengan interés en interpretar o describir erróneamente sus acciones, o incluso en manifestarse en contra de las interpretaciones elabora- perder de vista las amenazas que eventualmente representan para la mar decisiones, o que puedan reconocerlos infaliblemente cuando alguien se los presenta en un informe. Si bien es cierto que los actores, lógicamente, están bien informados de sus propias acciones, ello no quiere decir que posean la verdad absoluta; y sus informaciones deben ser analizadas como cualquier otro tipo de información, sin te; por lo tanto los acontecimientos tal vez no afloren en la memoria. Así, en el caso de los especialistas de Bloor, no podemos dar por sentado que sean conscientes de los métodos que usan para to- moria. Gran parte de la acción social opera en un nivel inconscien- 248 250 ETNOGRAFÍA El término «triangulación» deriva de una analogía con la nave- alguién que quiere localizar su posiParaión. gacióny la orientac ción en un mapa, una sola señal únicamente le informará sobre cuál es su punto de localización a lo largode una línea. Con dos se- con exactitud cuál es Su posición ñales, sin embargo, podrá definir pues tendrá dos puntos de referencia:se encontrará en el punto si tino donde se cruzan las dos líneas. En la investigación social; el peligro de que un confía en una sola versión de los hechos existe de daerror que no haya sido detectado en el proceso de recogida tos tenga como consecuencia un análisis incorrecto. Si, por otro za está muy bien fundada en la medida en que diferentes tipos de conclusión, misma a a laa llevan de información lado, diversos tipos A A a unó puede confiar in'poco más en las conclusiones. Está confianinformación llevan implícitos distintos tipos de error. Existen otras clases de triangulación además delas que se refie- ren a las fuentes de información. Primero, existe la posibilidadde la triangulación entre diferentes investigadores. Si bien la investirara en etnografía, la informagación en equipo no es una práctica que apa ca, como” por diferentes observadores, más que facilitarla ción generada triangulación; ha sido compuesta de manera aspectos de un lugaro a distintos lugares. De todas formas, la in- una constelación de datos complementarios, referentes a. diferentes buena oportunidad para la trian- diferentes domo gulación de los investigadores. Por supuesto, para maximizar sus vestigaciónen equipo ofrece una ser tan potencialidades, los observadores deberían fuera posible, por ejemplo, adoptando enel campo roles muy distintos. Segundo, existe una triangulación de técnicas. Aquí, se com- En la para la información obtenida mediante diferentes técnicas. medida en que esas técnicas suponen distintos tipos de amenaza a la validez, proporcionan una base para la triangulación. La etnografía se suele configurar como una combinación de técnicas, lo ferentes técnicas a través del recurso a otra técnica, por ejemplo que hace posible comprobar la validez de datos procedentes de dientre la observación participante, las entrevistas y los documentos. En la triangulación, pues, se comprueban las relaciones existen- tes entre los conceptos y los indicadores mediante el recurso a no es una prueba otros indicadores. No obstante, la triangulación simple. Incluso cuando los resultados encajen, ello no significa ninguna garantía de que las inferencias implicadas sean correctas. Puede ocurrir que todas las inferencias no sean válidas, que, como resultado de un error sistemático o casual, lleven a la misma conclusión incorrecta. Lo que la triangulación implica no es la combinación EL PROCESO DE ANÁLISIS 251 de diferentes tipos de datos per se, sino más bien el intento de relacionar tipos de datos de forma que contrarresten varias posibles amenazas a la validez de nuestros análisis. No se debería, sin embargo, adoptar la visión ingenuamente «optimista» de que la combinación de información procedente de diferentes fuentes se sumará para producir, de una manera exenta de problemas, una panorámica más completa. Aunque pocos auto- res se han referido a ello, las diferencias entre los cuerpos o tipos de información pueden ser demasiado importantes. Lever (1981) pro- porciona un valioso comentario a este respecto. Investigando diferencias sexuales en los juegos de los niños, ella registra la informa- ción por medio de cuestionarios y diarios. Los primeros sugerían mayores diferencias sexuales que los segundos. Lever arguye que esto refleja los efectos cambiantes de los estereotipos de acuerdo con «la naturaleza del método o el planteamiento de la pregunta». Lever se fundamenta en esto para explicar el motivo por el cual la información que los niños y niñas dan sobre lo que «hacen normalmente» registrada en su cuestionario muestra mayores diferencias sexuales que la información sobre lo que ellos «hacen realmente» que aparece en los diarios. Es decir, Lever sugiere que «las pregun- tas abstractas o incondicionales producen respuestas que se corresponden más estrechamente con las percepciones que las perso- nas tienen de las normas sociales que las preguntas de naturaleza concreta y detallada» (1981, pág. 205). La lección que podemos sacar aquí, una vez más, es que la información nunca debe ser tomada como verdader vez de eso, como la investigación de Lever indica, lo que la engañoso tómar unas cosas como verdaderas y otras como falsas. En triangulación implica no sólo es una cuestión de comprobar si las inferencias son válidas, sino de descubrir qué inferencias son váli- das. De paso, hay que anotar que el tipo de consideraciones hechas por Zelditch (1962) sobre la apropiación de los diferentes métodos para la investigación de campo, y por Becker y Geer (1957) sobre la observación participante y las entrevistas, se pueden leer en este sentido. Estos textos y otros similares se citan habitualmente, o bien para abogar por un método en contra de otro, o bien para recomendar la combinación de diferentes métodos, pero tienen una Ñ relevancia incluso mayor para apoyar la idea de la triangulación reflexiva..c7; lifereritesrma- rios, particularmente su tendencia a la disminución de la validez hipótesis teóricas. Mientras que, como argumentamos en el capítu- investigación debe estar dedicada a la rigurosa comprobación de positivismo. El énfasis positivista en el experimento como modelo de investigación científica avanza paralelamente a lo que Becker (1970) ha denominado el «modelo del estudio único», que prescribe que toda sis causales, incluso aunque se tomen como el ideal por parte del el método comparativo se pueda utilizar para examinar las hipóte- portante señalar que los experimentos no son la única vía en la que ecológica (su carácter artificial), así como los inconvenientes éticos y políticos que acarrea su utilización. Habida cuenta de esto, es im- za» es un buen ejemplo, así como el de Lindesmith (1947) sobre la adicción a las drogas. La inducción analítica fue inicialmente desarrollada por Znaniecki (1934) en oposición explícita al método es- tica. El trabajo de Cressey (1950) sobre la «violación de la confian- Existen relativamente pocos ejemplos de este método en la prác- Este procedimiento se representa en la figura 3. lación. caso negativo se necesite una nueva redefinición o reformu- ma que el caso quede excluido. 6) Se continúa este procedimiento de examinar casos, redefiniendo el fenómeno y reformulando la hipótesis hasta que se establezca una relación universal, de forma que para cada do experimental presenta, por supuesto, ciertos inconvenientes se- que todas las variables relevantes hayan sido controladas. El méto- 5) Si la hipótesis no encaja con los hechos, o bien se reformula o bien se redefine el fenómeno que hay que explicar, de for- 4) Se investigan otros casos para comprobar la hipótesis. munes en los diferentes casos. sis de la información, diseñada para identificar factores co- que hay que explicar (por ejemplo, la adicción a los opiáceos, desfalcos, etcétera). . 2) Se investigan algunos casos de este fenómeno, documentando explicaciones potenciales de sus características. 3) Se marca una explicación hipotética sobre la base del análi- 1) Se realiza una formulación no muy precisa del fenómeno riores, O para otros investigadores, la tarea de verificar el modelo teórico. De todas formas, debería decirse que muchos modelos todavía están esperando en vano. A este respecto, la investigación etnográfica como un todo sufre incluso una forma más seria de «interruptus analítico» que la que Lofland (1970) diagnosticaba (Hammersley, 1985, 1987a y b). Algunos trabajos etnográficos han encarado los problemas de la verificación teórica. El procedimiento normalmente adoptado ha sido el de la inducción analítica. Éste implica los siguientes pasos: hacia la teoría, no es obligatorio que el etnógrafo haga todo el recorrido en un estudio concreto. Se puede dejar para estudios poste- dio más efectivo para calcular la validez de los predicados sobre relaciones causales. Sin embargo, nunca podemos estar seguros de existencia de la presunta relación causal. El experimento es el me- rias y manipulando un factor explicativo, podernos comprobar la tores que son relevantes para otras posibles explicaciones contra- aspectos considerados relevantes. Manteniendo constantes los fac- versión del método comparativo es el experimento. Explicándolo en sus trazos esenciales, consiste en introducir un factor dentro de una situación pero no dentro de otra que es idéntica en todos los neras de emplearlo. Estableciendo la paternidad de los aconteci- haya que sean sistemáticamente desarrollados y verificados. (Para una útil guía de explicación de los modelos causales, véase Hage y Meeker, 1988.) sean reconocidos y explicados tanto como sea posible y, además, ciones causales. No obstante, tales modelos, si bien no siempre explícitos o bien desarrollados, son comunes en los relatos etnográficos. Es importante que la presencia y significación de tales modelos extrema dificultad de calibrar la validez de predicados sobre rela- Los etnógrafos suelen mostrarse reticentes a la hora de admitir mente proporcionen descripciones relativamente concretas o modelos y tipologías más elaboradas. Sin perder de vista el camino 253 que uno de sus cometidos es la producción de modelos causales. En parte ello se debe, no hay duda, a las connotaciones positivistas del término «causalidad», y quizá también al reconocimiento de la DE ANÁLISIS ción rigurosa, ello no quiere decir que todas las etnografías sean, o necesiten ser, de esta clase. Lo más frecuente es que éstas simple- EL PROCESO lo 1, cabe usar la etnografía para someter las teorías a una verifica - ETNOGRAFÍA. LAS TEORÍAS Y EL MÉTODO COMPARATIVO 252 254 ¿Hay que redefinir el fenómeno? No No ETNOGRAFÍA inicio : Definir/redefinir el fenómeno l Estudiar los casos del fenómeno ! Formular/reformular hipótesis y Estudiar los casos del fenómeno ¿Todos los casos tienen su hipótesis? FIGURA 3. El proceso de la inducción analítica. Fuente: Hanmersley, 1989b, pág. 170. ] Sí tadístico. Znaniecki decía que era el verdadero método de las ciencias físicas y biológicas, y fundamentaba su superioridad en el he- EL PROCESO DE ANÁLISIS 255 vendrán más y muestran dónde estará la próxim a constr ucción » (citado en Lipset, 1980, pág. 54). Tanto Cressey como Lindes mith lo hacen, pero no parece que busquen específicamente excepcio- nes, una estrategia recomendada por Popper (1972). En tanto que el número de ejemplos que confir man puede garanti zar siempre la validez de una teoría, podemos incrementar las posibilidades de nuestra aceptación si adoptamos esta teoría. La inducción analíti ca desarro llada para cubrir tanto las condiciones necesarias como las suficientes, y para incluir la búsque da de pruebas negativas, parece una reconstrucción plausible de la lógica de la ciencia, no sólo de la etnografía. En este sentido, Znaniecki casi estaba en lo cierto en las formulaciones que hizo al res- pecto. En muchos aspectos se corresponde con el método hipotét ico deductivo. Donde difiere, y de forma muy importa nte, es en dejar claro que la comprobación de las ideas teóricas no es el punto final de la investigación científica, sino que sólo es una etapa que coriduce a un desarrollo y refinamiento posteri ores de la teoría. (Alguna s observaciones del método hipotético-deductivo reconocen esto; véase, por ejemplo, Hempel, 1966.) Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario reconocer lo que propone la inducción analítica. Asume que los fenómenos sociale s están gobernados por leyes deterministas y condicionales; como si dijera que si las condiciones X, Y y £ tienen lugar, entonces Á se produce en todas las circunstancias. Existen objeciones a esto des- de diferentes direcciones; y entre los etnógrafos en particu lar, el concepto de las leyes deterministas es, a menudo, rechazado sobre Matza (1969) ar- más la base de que niega la capacidad manifiesta de la gente para tomar decisiones acerca de cómo debe actuar. Como hemos visto en el capítulo 1, éste es un elemento clave del naturalismo. En una de las gumenta que aunque la gente pueda compor tarse de una manera predecible por parte de las leyes, la vida humana conllevará una sobre este asunto, cho de que producía predicados universales, no probabilísticos. No trascendencia de las condiciones deterministas. (Para un estudio exposiciones obstante, el argumento de Znaniecki no es convincente. Como ha señalado Robinson (1969), Znaniecki estableció una distinción demasiado radical entre la inducción analítica y el método estadís- Hemos hecho hincapié en que no necesariamente todos los trabajos etnográficos deben tener como meta explíci ta el refina miento y la verificación teórica. Igualmente, deberíamos destacar la exis- TIPOS DE TEORÍAS influyentes tico y, de hecho, la capacidad de la inducción analítica para produ- sobre historia y las corrientes históricas de la inducción analítica a la luz. de estos problemas, véase Hammersley, 1989b.) No obstante la inclusión de las condiciones suficientes y necesa- cir predicados de validez universal deriva de que sólo tiene en cuenta las condiciones necesarias y olvida la cuestión de las condiciones suficientes. rias, existe otro elemento que debemos añadir a la inducción analí- tica. Del genetista William Bateson se dice que advirtió así a sus alumnos: «¡Atesorad vuestras excepciones!». El afirma que son como «los ladrillos de un edificio en construcción, que indican que de relaciones ETNOGRAFÍA sociales a gran escala, relacionando entre sí 257 son las descripciones y las explicaciones. No debemos olvidar, sin embargo, que como todos los diferentes resultados del trabajo etnográfico, desde las descripciones hasta las teorías o el hecho de dad cognitiva, sino también es una forma de escribir. Esto tiene im- general de formación social; así, podríamos considerar a Gran Bre- portantes implicaciones, como veremos en el próximo capítulo. taña como un ejemplo de sociedad capitalista, industrial o incluso Dadas estas dos dimensiones, podemos identificar cuatro tipos amplios de teoría y, en realidad, pueden encontrarse en el trabajo posmoderna. dar forma a un texto, el análisis etnográfico no sólo es una activi- puede emplearse como una base inicial para teorizar sobre un tipo ducto del trabajo etnográfico: igualmente comunes e importantes ten diferentes clases de teorías y que las teorías no son sólo el pro- el método comparativo. Hemos llegado a la conclusión de que exis- vestigación etnográfica y el control de las ideas teóricas mediante rentes tipos hasta el desarrollo de tipologías y teorías. Además, hemos examinado la relación entre conceptos e indicadores en la in- de un cuerpo de datos, desde la generación de conceptos de dife- nografía, trazándolo a partir de los problemas y el examen inicial En este capítulo hemos considerado el proceso de análisis en et- CONCLUSIÓN los jóvenes». Todos los tipos de teoría son valiosos, pero es importante tener claro el tipo de teoría con el que estamos tratando, puesto que cada uno requerirá que la investigación se desarrolle en una u otra dirección. (Para un estudio sobre el desarrollo de la teoría formal como opuesta a la sustantiva, véanse Glaser y Strauss, 1967: Glaser, 1978.) ejemplo, Strong (1979) sobre la «interacción entr el doctor e y el pa- tantivas sobre tipos concretos de organiza o ción situación: por la conversación (Sacks DE ANÁLISIS y otros, 1974). Finalmente, existen las investigaciones microsusATT DA a EL PROCESO clasificar los casos. Las categorías formales incluyen a las categorías sustantivas. Así, por ejemplo, el estudio sustantivo de los taxistas y sus «tarifas» se puede situar dentro de categorías más formales como «servicios personalizados» o «relaciones pasajeras» (Davis, 1959). De forma similar, el estudio de una sociedad en concreto concierne a la totalidad de las categorías bajo las cuales se pueden Glaser y Strauss (1967) hacen entre teoría formal y sustant iva. Mientras que la dimensión macro-micro se refiere a la variación en el alcance de los casos estudiados, la dimensión formal-sustant iva Atravesar la dimensión macro-micro equivale a la distinción que tán estudiando. Mientras que en muchos aspectos la etnografía se adecua más a la investigación de teoría micro, puede desempeñar un papel importante en el desarrollo y verificación de teorías macro (véase, por ejemplo, el desarrollo y comprobación de teorías macro en Willis, 1977 y 1981). Las teorías macro realizan formulaciones sobre procesos que suceden en lugares y épocas concretas, las cuales pueden ser comprobadas y desarrolladas mediante el estudio etnográ fico. También ha habido intentos de integrar niveles macro y micro de diferentes maneras o de mostrar que, de hecho, existe un único nivel, no dos (véase Knorr-Cetina y Cicourel, 1981; tambié n Hammersley, 1984b). rentes encuentros cara a cara. Lo que aquí tenemos es, pues, un continuo a lo largo del cual varía la escala de los fenómenos que se es- ejemplo, ocupaciones y organizaciones de varios tipos) o de dife- «micro», por el contrario, se ocupa de analizar formas más locales de organización social, ya sean instituciones particulares (por diferentes lugares a través de modelos causales. Ello implica , por ejemplo, trazar relaciones en el seno de una sociedad nacional o incluso relaciones entre diferentes sociedades. La investi gación temas tencia de varios y diferentes tipos de teorías de las cuales los etnógrafos suelen ocuparse. En sociología existe una distinción bien establecida, aunque no suele ser claramente explicitada, entre niveles de análisis macro y micro. El análisis «macro» se refiere a las teorías que se aplican a sis- 256 Capítulo 9 LA ESCRITURA ETN OGRÁ FICA y análisis; del mismo modo, cómo escribimos está vincul ado a cómo leemos. ñino de que la idea es un «regalo» misterioso, o que la escritura es Una cuestión de «inspirac ión». Como Brodkey (19 87) ha señalado, cada vez Otro tipo de personas. Como más estudiosos compre nden, la etnografía inevitabl es, eme nte , una emp res a textual. Pero no se trata únicamente ETNOGRAFÍA o del sujeto sustantivo en cuestión. Los etnó- cita. La adopción inconsciente de uno u otro tratamiento supone una pérdida del control sobre el material del que se dispone. Igualmente, la experiencia de escribir —o al menos considerar— versiones alternativas o utilizar diferentes estilos de escritura puede desarrollar un mayor dominio. Las principales decisiones acerca de mente, al mundo. El autor que falla a la hora de reflexionar sobre el proceso de composición y compilación puede encontrarse con que ha construido una versión sin la adecuada comprensión explí- do social. El mundo no se divide a sí mismo en capítulos y subtítulos según nuestra conveniencia. Existen muchos arreglos, contrastes y estilos «literarios» que podemos imponerle, más o menos legítima- «el campo», es importante reconocer, tan pronto como sea posible, que no existe una manera mejor de reconstruir y representar el mun- pesar de que nuestros textos no tienen una relación arbitraria con vará a cabo análisis complementarios, a veces incluso contrarios. A construir «la etnografía» pondrá el énfasis en cosas distintas y lle- Hay muchas versiones que pueden construirse. Hay diferentes énfasis, diferentes teorías, diferentes audiencias. Cada manera de que resultan inapropiadas para el trabajo reflexivo del etnógrafo. Al mismo tiempo, la disciplina de la escritura supone un conocimiento del trabajo materializado. No puede ser aprovechado y desarrollado mediante la pura reflexión. Debe practicarse la lectura y la interpretación textual. La escritura etnográfica es un trabajo intelectual. En el transcurso de ese trabajo, el etnógrafo reconocerá que no existe manera mejor a la hora de «escribir» ningún proyecto. De hecho, la retórica convencional del «escribir» tiene connotaciones ciertas características elementales de la producción etnográfica. otra rama de los «estudios culturales». Más bien, es necesario cultivar los campos afines. El objetivo no es transformar la etnografía en tribuciones de la teoría literaria, la retórica, los textos lingúísticos y grafos contemporáneos también necesitan tener en cuenta las con- convencionalmente, sar acerca de más «métodos de investigación», como se definen ción de los intereses tradicionales del etnógrafo. Es necesario pen- se necesita es una comprensión rigurosa de los textos como productos del trabajo de los escritores y los lectores. Esto pide una amplia- tura a un simple conjunto de «habilidades» o prescripciones. Lo que medio transparente de comunicación. No podemos reducir la escri- en un papel; requiere el cultivo de una orientación crítica y teórica de las prácticas textuales. o El lenguaje de la escritura es una herramienta analítica, no un 260 261 muchas fuentes y modelos para las representaci tir de una cuidadosa lectura de muchos géneros difer entes Tin ra- meno en - Cuestión. La escritura de ficción no está comprometida ni constreñida de esta manera. De todas formas, eso no es razón para que el aspirante a escritor de antropología o socio logía no aprenda a par- tracto que capte las características esenciales del fenó de no ficción. Existen diferencias, por supu esto: la escritura de no ficción está comprometida con la represen tación precisa de ciertos acontecimientos reales, o con la represen tación de un modelo abs- ones escritas. Nada distingue por completo la escritura de ficción de la porcionan el mundo social. Los dominios de la ficción y la no ficción pro- n una línea liberal y creativa. Una de las más importantes disciplinas para el desarrollo de las habilida des del trabajo etnográfico es, por lo tanto, leer el trabajo de otros . Necesitamos cultivar la capacidad de leer para apreciar la retórica y las formas de escritura empleadas por otros, más que ¡eer simpleme nte por el contenido. Es necesario que esta lectura no se limite a los trabajos etnográficos de otros, o de otro tipo de científicos sociales. Hay, después de todo, muchos géneros mediante los cuales los autor es exploran y expresan elaboración de conceptos. giaron el uso creativo de las fuentes de escritura en la producción y Ése es el territorio del trabajo de los científicos de la interpretación social que se apro xima a «la literatura» segú o, una perspectiva comparativa sobre la literatura . De hecho, en su formulación original de la «teoría enraizada», Glase r y Strauss (1 967) elo- plio de lectura. El etnógrafo desarrolla idealmen te un marc enciones textuales del pasado. Los texto s de estudiosos y el lenguaje, los conceptos, las imágenes y las metáforas de los predecesores ayudan a definir el espacio discursivo dentro de cada nueva etnografía que se produce y se lee. De ahí se sigue que la disciplina de la escritura es inseparable de la disciplina de la lectura. Los etnógrafos escriben, ciertamente, pero su escritura está marcada por lo que leen. El buen etnógrafo no puede esperar tener éxito sin un hábito am- ETNOGRÁFICA cómo escribir son mucho más importantes que hundirse en un mar de datos, o afrontar la parálisis que supo ne el bloqueo del escritor mientras se espera la llegada de la inspi ración. Nuestro entendimiento de la escritura está ligado de manera inextricable a la lectura. Escribimos a la luz de qué y cómo leemos. Para los etnógrafos (así como para otros estudiosos) la tradición intelectual de la disciplina (antropología, sociología, geografía, folclor) «se escribe a sí misma» a través del trabajo. El estudioso individual no da inicio a su disciplina. No se puede escapar por completo a las conv LA ESCRITURA nocimiento de la anatomía de una amplia variedad de textos anima a escribir y revaloriza las penetraciones textuales propias. Una lectura amplia y ecléctica puede también ayudar al desarrollo de los «conceptos sensitivos» (Blumer, 1954). La etnografía creativa no querrá esperar hasta la fase de «escritura» de la investi- gación antes de explorar las posibles fuentes y modelos. De hecho, la disciplina de lectura debe formar la investigación a partir de sus LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA 263 pos de autor disponen de los mismos recursos: palabras sobre una página. Todos usan las mismas recetas y materiales al trazar argu- mentos e intentar atrapar al lector. Sus lectores afrontan los textos con un bagaje común de conocimientos y supuestos. Igualmente, construye su versión de ese mundo social. Cada uno lo hace bajo un prisma diferente, según diferent es propósit os, y para diferent es audiencias. Pero si deseamos ganar el control de los recursos del estilo «literario», entonce s será necesari o que leamos de manera crítica ambos trabajos, y otros como ellos. El etnógrafo interesa do en la vida diaria de las instituciones médicas encontrará un montón de temas productivos, paralelismos y contrastes dentro de las fuentes literarias. Leer conjuntamente obras literarias y antropoló- por lo tanto, cuando leemos Asylums y luego uno de sus equivalentes literarios, como Alguien voló sobre el nido del cuco, podemos empezar a reconocer cómo cada autor utiliza las posibilidades del lenguaje para tratar las experiencias de los enfermos. Cada autor gicas o sociológicas es un excelente ejercicio intelectual. Este ejer- primeras fases: la lectura creativa, idealmente, recorrerá el proceso de la investigación al completo. Las fuentes pueden surgir de muy diversos orígenes. Algunos de nuestros más famosos mentores sociológicos se han apoyado en una amplia y ecléctica lectura. El trabajo de Erving Goffman supone un ejemplo clarividente. Sus estudios más exitosos generaron una visión original y productiva sobre la base de muy diversas fuentes de escritura. Una consideración cuidadosa de uno de los mejores textos de Goffman, como Asylumis* (1961), ayudará a iluminar cuán adaptado estaba él a la hora de es- cicio hace que uno esté más atento a las posibili dades textuales . Existe una relación importante que es bueno aprender a partir de una bozar conjuntamente diferentes ideas y observaciones, tanto res- pecto a lo «ficcional» como lo «factual», a lo «serio» o lo «popular». Por ejemplo, en el ensayo «The inmate world», en Asylums, las citas de Gofíman incluyen: J. Kerkhoff, How Thin the Veil: Tampoco el académico ni el escritor de ficción tienen el monopolio sobre los recursos relevantes del lenguaje de la nes y argumentos. tán disponibles a nivel cultural para la construcción de descri pcio- debemos asumir que el trabajo de un novelista —incluso cuando se basa en testimonios personales o en una «investigación»— es el equivalente de la investigación explícitamente documentada y desarrollada teóricamente de los estudiosos. Del mismo modo, no debemos pensar que el etnógrafo deseará reproducir siempre abierta mente los estilos «literarios» de reportaje. Más bien, el estudios o reflexivo deseará tomar contacto con una serie de estilos y convenciones que es- popular tengan que ser leídos como si fueran fuentes de «datos». No de la vida diaria en un sanatorio para tuberculosos de J ulius Roth (1963), y quizá también el libro de Sontag (1979) sobre las imágenes de la tuberculosis. La cuestión no es argumentar que los trabajos serios o la ficción A Newspaper- . lectura comparativa de, por ejemplo, La montaña mágica, de Thomas Mann y The Plague and I, de Betty MacDonald, junto con la etnografía man's Story of His Own Mental Crack-Up and Recovery; Ellie A. Co- hen, Human Behavior in the Concentration Camp; Eugen Kogon, The Theory and Practice of Hell; Brendan Behan, Borstal Boy; Sara Harris, The Wayward Ones: The Holy Rule of St Benedict; Herman de Alcatraz; y un conjunto de otras fuentes so- Melville, Chaqueta blanca o El mundo de un buque de guerra; T. E. Gaddis, El hombre ciológicas, psicológicas y psiquiátricas. No hay necesidad de intentar emular el estilo de Goffman con el fin de reconocer y aprender de su genio a la hora de utilizar dichos recursos en la construcción de textos, al mismo tiempo de estudio y de lectura. El punto central lo indica Davis (1974), que señala cierto número de paralelismos temáticos entre los trabajos clásicos de ficción y los clásicos sociológicos. Davis afirma que, como muchos otros contadores de historias, los sociólogos construyen narrativas trági- cas, irónicas y de humor. Lo importante, en el análisis de Davis, es que nos recuerda que no hay una diferencia absoluta entre la manera en que los científicos sociales escriben y la manera en que los autores más «literarios» tratan un tema similar. Además, ambos ti- * Trad. cast.: Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Madrid, Martínez de Murguía, 1987. escritura. Hay una tendencia a hablar de la agonía de lo académi co respecto a la epistemología y la metodol ogía, o del sufrimie nto de la recogida de datos, sólo para no mantener una atención discipli nada de los medios disponibles para reflejar estos esfuerzos. En una línea similar, varios autores, como Pratt (19864), han señalado los paralelismos textuales entre la descripción etnográfica y ETNOGRAFÍA ETNOGRÁFICA 265 que pueda ser realizado de manera rutinaria al finalizar la «autén- lizados para mostrar muchos de los temas analíticos. Muy a menudo, conceptos clave en la sociología y la antropología son, en el etnografía urbana y por la ficción realista del mismo T. Farrell, Nelson Aleren y Richard Wright sin los estudios sociolácicos si no se pueden entender adecuadamente las novelas urbanas de James bre estas influencias mutuas, Cappetti señala que res. Hay una yuxtaposición directa entre los círculos literarios y los sociológicos. James Farrell, autor de la trilogía de Studs Lonigan, leía sociología en Chicago, mientras que a los sociólogos se les animaba a leer ficción realista (véase Atkinson, 1982). Al escribir so- trándose en los mismos asuntos y sacando a la luz valores simila- modo, cen- nidades» rurales. La cuestión ha sido explicitada por Cappetti (1993) en relación con Chicago. Ella empieza a partir de las conocidas afinidades entre la representación sociológica de Chicago en las primeras décadas de este siglo y el trabajo de diferentes figuras literarias. No es accidental que el mismo Chicago haya sido visto por la su designación original de «mercado» como institución local so- —transferida originalmente de otros contextos disciplinares como la geología— se aplica a desarrollos sociales, dándole el valor metafórico de «estratificación social», por ejemplo. De manera similar, «el mercado» es una metáfora: de ese modo se utiliza en la economía contemporánea y en la teoría social se extiende más allá de ría, la analogía y otros mecanismos. Una imagen física y espacial sentido más amplio, metafóricos, por cuanto remiten a la imagine- naturales como en las disciplinas de humanidades. El etnógrafo utiliza necesariamente diferentes tipos de discurso (tropos). Éstos se usan para reconstruir de manera plausible y reconocible a los actores, las acciones y los entornos. También son uti- visto reflejado en una preocupación mucho más extensa entre los estudiosos por la «retórica del cuestionamiento», tanto en las ciencias en este escrutinio de los textos etnográficos, pero esto también se ha producción de textos etnográficos. En los últimos años ha crecido el interés de los estudiosos respecto a las convenciones que pueden ser identificadas y cómo son utilizadas en la escritura etnográfica. La disciplina de la antropología se ha destacado de manera prominente en cuenta los mecanismos retóricos que han sido utilizados en la Sea cual sea el estilo escogido, después el etnógrafo necesita tener ETNOGRAFÍA Y RETÓRICA de social depende de cómo lo escribimos. tica» investigación. La represen tacióno reconstru de un muna a pc plat cción A Por lo tanto, una comprensión informada de los géneros y los estilos de representación literaria y académica forma una útil parte del conocimiento del trabajo etnográfico. Es de vital importancia reconocer que el dominio del texto etnográfico es consustancial al trabajo de la etnografía. «Escribir» no es un ejercicio mecánico (Cappetti, 1993, pág. 20) los sociólogos de Chicago recibieron de la tradición literaria urbana de Europa y Estados Unidos. omitir lo literario y, específicamente, las influencias novelísticas que urbanos que les precedieron y acompañaron, igualmente sería un error LA ESCRITURA mo» (Agar, 1980). El etnógrafo de una gran ciudad como Londres o Chicago encontrará muchos temas literarios e imágenes para explorar, al igual que los estudiantes de pequeñas ciudades y «comu- muchas vías en las que la sociedad industrial moderna ha sido representada: desde los novelistas realistas hasta el «nuevo periodis- los contrastes entre los diferentes corpus de escritura (Pratt, 1986b). Existen muchos géneros y estilos tanto relativos a «hechos» como a «ficciones». Aquel que desee ser un autor etnográfico podrá explorar provechosamente su diversidad y amplitud; no necesariamente se contentará con seguir un ejemplo sociológico o antropológico establecido. El sociólogo de la sociedad contemporánea o el «antropólogo en casa» pueden explorar de manera fructífera las sionales de la antropología ilumina de nuevo los puntos comunes y de la antropología con los textos de escritores viajeros, del pasado y del presente. Uno puede preguntarse cómo diferentes autores conjuran el espíritu de un lugar, evocan a sus habitantes y construyen las formas culturales. También hay varios relatos popularizados y ficcionados de trabajo etnográfico (por ejemplo, Bowen, 1954; Donner, 1982). Una lectura de ellos y de su recepción por parte de los profe- acerca del modo etnográfico a partir de una cuidadosa comparación tura académica, y el escritor de etnografía, pueden aprender mucho neros para producir un nuevo formato textual. El estudiante de escri- plina; adaptaron e incorporaron convenciones literarias de otros gé- cos de otros géneros que los antropólogos repudiaban. Los primeros estudiosos de la antropología social y cultural no forjaron una disci- las convenciones de los relatos de «viajes» o «exploraciones». La monografía antropológica clásica ya incorporaba elementos característi- 264 266 ETNOGRAFÍA cial. De hecho, dichas metáforas se convierten en algo que se da tan por supuesto en el discurso académico que pierden la aparien- cia de su uso metafórico. Otras metáforas establecidas mantienen su carácter de algo «como si». La conocida metáfora de Goffman sobre la «d«>maturgia» —al tratar la acción social diaria como si fuera una representación teatrai— puede haber perdido su novedad inicial, pero en seguida se reconoce como un préstamo proveniente de otro dominio y de otra aplicación. (Este ejemplo también nos recuerda el valor productivo del uso metafórico. Provoca analogías: el uso de objetos de attrezzo, el contraste entre la parte trasera y la fachada de la casa, el ensayo de representaciones y cosas similares.) Sin embargo, ya sea abierta o encubiertamente metafórico, gran parte de nuestro pensamiento se organiza en torno al uso de metáforas. Esto no significa que éstas estén restringidas al género etnográfico. McCloskey (1985) demostró la penetración de la expresión metafórica en la economía moderna, por ejemplo. Como autor etnográfico, la labor de uno no es intentar evitar la utilización de metáforas (pues, entre otras cosas, sería virtualmente imposible hacerlo). La autenticidad científica o de estudio de un texto no se ve enaltecida por la eliminación de las analogías o los símiles. El uso gráfico de las descripciones metafóri cas puede formar parte siempre del repertorio etnográfico. Pero igualmente no se recomienda un uso abrumador. Un reconocimiento del poder del lenguaje figurativo ha de llevarnos a establecer la necesidad de un uso disciplinado y concreto. Si se utilizan sin reflexión, las me- táforas pueden mostrarse, igual que como el cómplice del aprendiz de hechicero, como una ayuda que se va de las manos, alejándo se y finalmente sobrecargando el motivo que las originó. El etnógraf o reflexivo, por lo tanto, necesitará elegir las figuras de su discurso: contrastándolas con la información, buscando no sólo su poder para organizar datos bajo epígrafes concretos, sino también según sus extensiones y limitaciones. Pueden dar lugar a nuevas y a me- nudo inesperadas miradas. Así, el escritor de etnografía necesita probar y explorar los valores de las diferentes figuras del discurso, calibrando su relevancia respecto a los asuntos que se están tratan- do, controlando el abanico de connotaciones, alusiones e implica- ciones. Noblit y Hare (1988) resumen de manera útil cierto número de criterios que pueden servir para tratar y evaluar las metáforas. incluyen «economía», «contundencia» y «amplitud». La economía se refiere a la simplicidad con la que se resume el concepto; contundencia, a la eficiencia de la metáfora, sin «redundancia, ambi- LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA 267 gúedad ni contradicción»; amplitud se refiere a la capacidad de la metáfora de tratar conjuntamente diferentes dominios (Noblit y Hare, 1988, pág. 34). Algunas características de la labor de la metáfora pueden apre- ciarse en el trabajo de Atkinson sobre la etnografía de la educación médica. Al dar sentido a las observaciones sobre la enseñanza se hi- zo patente que los trabajadores del hospital podían disponer de los pacientes (aquellos cuyo diagnóstico ya era conocido) para mostrar su sabiduría clínica y sorprender a las audiencias de estudiantes de medicina. En diversas fases intermedias de escritura y análisis, Atkinson trató diferentes paralelismos literarios, y en ese punto utilizó la metáfora del profesor de medicina como «taumaturgo», o tra- bajador prodigioso. El término se escogió para que tuviera el eco de los «misterios» mágicos y religiosos, y también por las connota- «taumatur- ciones que señalaban la admisión de los estudiantes dentro de los misterios de su oficio (y por su paralelismo con otras ceremonias de admisión, como la del rito masónico). El término gia» capta de este modo y evoca potencialmente más que una descripción de lo que los profesores y alumnos hacen. La metáfora im- plica sus propias extensiones: el trabajo del paciente de hospital en dichos encuentros puede ser comparado con el de los «miembros de la audiencia», cuya ayuda se solicita para apoyar al mago, por ejemplo. En los relatos publicados no se trabaja esta metáfora en particular ni tampoco se desarrollan sus connotaciones más floridas. Existe un peligro de sensacionalismo que podría entenderse como inapropiado. Muchas de estas ideas se incluyen dentro de un 1976 y 1981). grupo de metáforas que son similares y a la vez distintas (Atkinson, La exploración productiva del trabajo de campo etnográfico y de la información puede conllevar una experimentación y una reflexión sobre el uso metafórico, aunque los procesos no sean necesariamente susceptibles de control preciso y racional. A menudo son el producto de procesos de pensamiento «divergentes» más que «convergentes». A pesar de todo, lo metafórico se puede producir. El autor etnográfico debe estar dispuesto a escoger entre un grupo de posibles conceptos y analogías. Una búsqueda fructífera no supone el «mejor» conjunto de ideas, sino diversos y posibles temas de organización y tropos, que se escogerán debido a que captan las dimensiones y categorías deseadas; la aproximación de sus conno- taciones; su valor a la hora de sugerir nuevas líneas de análisis y comparación. Existe una continuidad directa entre el pensamiento metafórico y el desarrollo de conceptos «genéricos», como sostie- ETNOGRAFÍA «datos» son necesariamente sinécdo- «ejemplos», «ilustraciones», «casos» o salidad y la secuencia. El etnógrafo utiliza la metonimia para organizar las descripciones «realistas» de lugares y relatos de acción so- metáfora transforma e ilumina, mientras que la sinécdoque describe y ejemplifica. Cada una de ellas contrasta con la «metonimia», el tercero de lo que a menudo se denomina los «tropos principales». La metonimia explota las dimensiones de la contigitidad, la cau- ción de la ejemplificación o la ilustración debe reflejar un adecuado análisis de la información, en términos de conceptos e indicadores. La sinécdoque es, por lo tanto, el complemento de la metáfora. Ambas hacen uso del lenguaje para producir relatos «transmisibles». La tre la «parte» y el «todo» ha de ser necesariamente válida. La elec- relatos mediante una explicación parcial y selectiva. La relación en- que un texto sea muy útil. La comprensión y lo accesible del texto tienen que ver con la extensión. Para la mayoría existe una relación de intercambio entre los dos, y el etnógrafo necesita construir lladas o demasiado prolongadas no nos ayudarán, normalmente, a tiempo y el espacio no están solos en el centro de la producción del relato escrito: también está la atención del lector. Las descripciones ylas ejemplificaciones demasiado densas, demasiado deta- La cuestión de la economía refleja el hecho de que no podemos incluir todos los detalles y todos los fragmentos de conocimiento. El Cuestiones sobre la economía y la redundancia surgirán siempre. Juicios que atañen al oficio más que mediante fórmulas rígidas. El criterio para tratar con ellos ha variado. Los criterios estéticos interactúan indudablemente con asuntos más lógicos. El uso principal de la sinécdoque será regulado casi por completo por los «viñetas». mente al presentarlos como fragmentos concretos de lo que observamos o explicamos, precisa- y los identificamos como algo característico o representativo de ciertos lugares, personas o acontecimientos. Cargamos de significación ques. Seleccionamos unas características y unos ejemplos concretos mente, lo que tratamos como posible hacer una descripción de nada que contenga una lista de todos los atributos y detalles de algo. En la práctica, la mayoría de las descripciones ni siquiera se aproximan a un listado exhaustivo. Igual- «todo». No se trata, por lo tanto, de una fuente de alusión; es una característica inevitable de las descripciones. En principio, no es a hacer que lo «familiar» resulte «extraño» y viceversa. El efecto de la metáfora se complementa con la sinécdoque. Es una forma de representación en la que una «parte» se toma por el nen Lofland y Lofland (1984). Ellos vinculan y yuxtaponen. Ayudan 268 269 1990). Al narrar los acontecimientos, mostramos cómo gráficas pueden transmitirse mediante sus estructuras narrativas: modelos de acción e interacción, sus predecibles rutinas y las sorpresas o crisis. Podemos «mostrarle» al lector tanto lo mundano como lo exótico. Además, la «significación» principal de las monografías etno- «personajes» o «tipos» sociales. Igualmente, podemos mostrar los la gente actúa y reacciona en circunstancias sociales concretas. Al hacerlo, revelamos y reconstruimos a los actores sociales como na (Adam, portancia fundamental del orden temporal de la experiencia huma- de consecuencias intencionadas y no intencionadas. Refleja la im- La narrativa crea tipos particulares de orden. Construye relatos (Richardson, 1990a, pág. 21) experiencia humana; tratar de suprimirla sería cuestionar los pilares de las ciencias humanas. presa sociológica. La narrativa no puede ser suprimida dentro de las ciencias humanas porque está indisociablemente relacionada con la Dada la inevitabilidad de la narrativa dentro de las ciencias sociales, y dado que los valores humanos, la sensibilidad y las ambigúedades se reafirman continuamente en el plano de la escritura, estamos predispuestos a tomar en serio la relevancia de la narrativa en la em- formación» y reestructura las narrativas sociológicas o antropológicas de la escritura académica. El modo narrativo resulta especialmente pertinente para el asunto de la indagación etnográfica. Otorga sentido y razón a los acontecimientos que se explican mediante las presentaciones contextuales y procesales: historias mundanas y relatos sobre la experiencia personal) y de la etnografía en sí. El etnógrafo esboza y utiliza narrativas como «in- tivo es crucial para la organización de la vida diaria (en la forma de Richardson (1990a y b) y otros han señalado que el modo narra- por los economistas (McCloskey, 1985). bolas, como las de los cuentos de moralidad hipotética propuestos gráfico, pero sí el más importante. De hecho, muchos relatos de investigación —no sólo etnográficos— cuentan «historias». A veces hacen uso de las «grandes narrativas» de la teoría social moderna (como la de Marx) o la historia natural (Darwin). Otras, son pará- cial. La metonimia es el modo dominante mediante el cual la etno- ETNOGRÁFICA grafía narra. La narrativa no es el único estilo de reportaje etno- LA ESCRITURA 270 ETNOGRAFÍA Más allá de las narraciones fragmentadas de personas y circunstancias están las metanarraciones que hacen variar la etnografía. Las mo- nografías etnográficas, por ejemplo, pueden ordenarse en términos de narraciones de largo recorrido. Pueden tomar la forma de una historia de intenciones frustradas, una muestra del orden en el caos o el desorden que existe en una organización racional. Pueden enaltecer las expectativas del lector sólo para negarlas. Pueden transformar los acontecimientos explicados de la vida diaria en una gran mitología de la tragedia o el triunfo humano. La etnografía puede convertirse en una fábula moral, un drama, un cuento picaresco acerca de seres sin importancia, una comedia costumbrista, un idilio rural. Puede trazar de manera explícita los paralelismos sobre la literatura y los arquetipos. (Atkinson, 1992b, pág. 13) La transformación del «campo» en «texto» se consigue parcialmente mediante la construcción narrativa de la vida diaria. El etnó- grafo necesita reconocer los mecanismos del hecho de contar historías y aprender a desarrollarlos de manera crítica. Como Richardson afirma, el modo narrativo debe ser valorado como una herramienta básica dentro del trabajo del etnógrafo: Si deseamos entender las más profundas y universales experiencias humanas, si deseamos que nuestro trabajo resulte fiable para la expe- riencia vivida por las personas, si deseamos una unión entre la poesía y la ciencia, o si deseamos utilizar nuestros privilegios y nuestras habili- dades para darle poder a la gente que estudiamos, entonces deberíamos valorar la narrativa. (Richardson, 1990b, págs. 133-1 34) La cuestión para el autor etnográfico en prácticas es, por lo tanto, la necesidad de reconocer el poder analítico de la narrativ a: reconocer y utilizar reconstrucciones narrativas de manera discipli nada. El último de los tropos principales, la ironía, ha sido empleado con fruición por los científicos sociales —los etnógrafos entre ellos— y comentado.ampliamente. Un tono irónico resulta caracte- rístico del posicionamiento de los científicos sociales, y queda más claramente marcado cuando se adopta un punto de vista en pers- pectiva, relativista. Los científicos que interpretan lo cultural se mueven frecuentemente en un contraste entre lo implícit o y lo explícito. El contraste irónico se aprecia habitualmente en el desa- LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA 271 rrollo de los análisis sociológicos o antropológicos. Nosotros nos movemos en el complejo y a veces difícil contraste entre lo «fami- A menudo la mirada de los et- liar» y lo «extraño», entre lo «que se da por supuesto» y lo teorizado explícitamente, entre lo intencionado y «las consecuencias no intencionadas» de la acción social. nógrafos tiene lugar fuera de los contrastes entre marcos de refe- acertados en tanto que nos vinculamos a temas narrativos rencia o racionalidad que compiten. La moralidad convencional puede ser contrastada con las moralidades propias de culturas y subculturas concretas. La dialéctica constante entre el Etnógrafo, el Lector y los Otros (que se ven representados en el texto) está repleta de posibilidades para la ironía. Los cuatro «tropos principales» sobre los que hemos hablado están emparejados dentro de cada monografía etnográfica o textos similares. No podemos detenernos a decidir usar un tropo en concreto ahora y cambiar a otro después. Construimos relatos más o menos amplios con pequeñas narrativa s basadas en ejemplos. Éstas, por su parte, permanecen en una relación de «parte-po r-el-todo » en lo referente a las características generales de nuestra elección de lu- gares de investigación y de los actores sociales que allí habrá. Estas características generales y su significación analítica son, a menu- do, captadas mediante nuestro uso de figuras metafóricas. El trabajo de Duneier ilustra el desarrollo de los tropos de com- posición etnográfica en un relato muy legible y penetran te (Duneier, 1992). Se basa en un pequeño número de hombres negros en un barrio concreto de Chicago; un entorno que, por descontado, re- mite a muchos clásicos fundacionales de la investiga ción etnográfica urbana. Duneier proporciona un número de relatos vívidos y escritos de manera muy gráfica sobre sus hombres y sobre ciertos emplazamientos sociales; en particula r el restauran te que proporciona el ambiente concreto de gran parte de la acción relatada, y que aporta el título a la monograf ía (Slin's Table). Sumergid as en su relato, hay varias narraciones que se utilizan para captar tipos significativos de interacción social y para establecer los diferente s personajes principales que pueblan la etnografía. Las especifica- ciones del local y los hombres que lo pueblan, gracias a la sinécdo- que, muestran unos tipos sociales y unos procesos más amplios. Duneier utiliza su propia investigación local para comentar un fenómeno social más amplio y para ilustrar asuntos más extensos de análisis social. En particular, en Slim's Table los hombres ejemplifi- representados en investigacio- can temas genéricos sobre la «raza» y la «respetabilidad» que Du- neier afirma que están pobremente ETNOGRAFÍA disciplinada. nográfico. Y como el resto de recursos, debe utilizarse de manera da. Esto forma parte del repertorio literario o retórico del autor et- tífico-social) puede trastocar la etnografía de corte analítico y novedoso. No debe apelarse al sentido o al conocimiento común como si se tratara de un mero acto reflejo. Es necesario mantener una tensión constante entre la mirada nueva y la sabiduría recibi- llamada acrítica a la sabiduría del «lugar común» (aunque sea cien- tipo y permite que el texto etnográfico enlace con un bagaje de conocimiento compartido. Puede crear la apariencia de marcos de referencia universales que trascienden las particularidades del campo etnográfico. Sin embargo, los topoi del género etnográfico deben ser manejados con mucho cuidado. Las referencias que se dan por supuestas pueden reproducir errores de un texto a otro, pasando de una generación a otra de estudiosos. En segundo lugar, una genérica e intertextual del trabajo. Esto ayuda a construir el arque- La escritura etnográfica tiene muchas referencias clásicas que se usan para dichos propósitos. Las citan autores de etnografía: por ejemplo, Geer (1964) durante sus primeros días en el campo, Becker (1967a) o Gouldner (1968) sobre la parcialidad, o Mills (1940) sobre los vocabularios de motivación. El etnógrafo puede, por supuesto, usar el topos de la referencia estándar con la intención de demostrar la naturaleza comparativa, se convierten en parte de la codificación del prestigio académico. referencia estándar. De hecho, a veces son recicladas repetidamente con la intención de reforzar una afirmación convencional antes que por un contenido específico de la obra original citada. Se utilizan para confirmar «lo que todo el mundo sabe» en la disciplina y menudo realizado por la «referencia-que-se-da-por-supuesta». Dichas citas literarias forman parte del stock del autor académico. No son utilizadas necesariamente para establecer unos puntos de de la retórica clásica puede ser traducido como «lugar común». Es un mecanismo retórico que solicita la aceptación del que escucha o lee mediante el uso de una opinión extendida o unos ejemplos conocidos. En la escritura de los estudiosos, el trabajo del topos es a topoi en los relatos etnográficos y en otro tipo de estudios. El topos los relatos sociológicos y los estereotipos más populares de la cultura de los negros de los barrios marginales de la ciudad. Antes de abandonar esta breve consideración de la retórica o la poética de la escritura etnográfica, es necesario señalar el lugar del nes anteriores. Al hacerlo, él también traza el contraste irónico con 272 Y LA AUTORIDAD ETNOGRÁFICA 273 así como la autoridad para hablar de ma- pecto a la «corriente principal masculina» de la escritura en las Similares argumentos han esgrimido las críticas feministas res- del etnógrafo como forma dominante de vigilancia para el relato. etnógrafo. Así pues, el autor etnográfico reproduce la autoridad vestigados existen sólo como objetos mudos para el escrutinio del so, afirman los críticos, las voces de los «otros» se silencian: los in- la única y dominante «voz» del etnógrafo académico. En el proce- un único paradigma analítico. El estilo característico de la etnografía sociológica «realista» (Van Maanen, 1988) puede reproducir ra reducir la variedad de las sociedades humanas bajo la rúbrica de nera inequívoca de/y por la gente en cuestión. Sea cual sea el toma y daca del trabajo de campo en sí, la etnografía impone un formato único, dominante e infalible. Como Boon (1983) ha sugerido, los contenidos estándar de las monografías etnográficas funcionan pa- sición de omnisciencia, bajo de Said (1978) en su explicación del «orientalismo» en la cultura europea. Se dice que la etnografía ha inscrito de manera clásica una distinción radical entre el observador y el observado, que se convierten en el Autor y el Otro. A pesar de los obvios compromisos del etnógrafo con el relativismo cultural y el pluralismo, se ha dicho que las monografía etnográficas descansan sobre otro tipo de principios. Algunos críticos —a veces, creemos nosotros, sin atender al caso en cuestión— afirman que, en sus clásicas disciplinas británica, norteamericana y europea continental, la etnografía ha presentado «una sociedad» o «una cultura» a partir de un punto de vista único. El autor/etnógrafo ha afirmado implícitamente una po- morales. En este sentido, ellos han analizado, por ejemplo, el tra- etnográfico; en particular entre los antropólogos culturales. Al igual que otros críticos culturales, algunos antropólogos han examinado los textos etnográficos por sus implicaciones éticas y las complejas relaciones entre la «autoridad» y la «autoría» da pie a ciertos animados debates acerca del estatus y los valores del trabajo nuestras llamadas implícitas a la autoridad. El reconocimiento de con un valor relevante. En la construcción de los textos etnográficos volcamos implicaciones de carácter ético e ideológico. Vertemos social no puede estar alejado de cómo escribimos sobre él. Igualmente, nuestra construcción de los textos escritos es una actividad truimos los mundos sociales que explicamos. El análisis de la vida Las maneras en que escribimos nuestras etnografías están, como hemos visto, profundamente relacionadas con la forma en que cons- La ESCRITURA LA ESCRITURA LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA 27 ESCRITURA Y RESPONSABILIDAD ETNOGRAFÍA ciencias sociales. Como Devault (1990) y Stanley y Wise (1983) han señalado, el punto de vista feminista puede subvertir y transgredir Queda claro que el etnógrafo contempuráneo, sea cual sea su disciplina principal, no puede permanecer inocente en lo que se refiere a las convenciones del reportaje etnográfico. Existen suficientes 274 los modos de escritura y representación utilizados hasta ahora, que implícitamente reproducen las formas dominantes de pensamiento y discurso. Como Devault resume sobre la cuestión feminista: guías disponibles —de valor para los novatos y los veter anos por todas las interacciones sociales— es- por ejemplo, Richardson, 1990a; Wolcot t, 1990). Tener en cuenta las posibilidades de la escritura es ahora una parte indis pensable de la comprensión metodológica del etnógrafo. Uno no puede «escribir» una etnografía como si se tratara de un ejercicio mecánico, o como si el texto escrito fuera un medio transparente y neutral de comunicación. Cómo escribimos acerca del mundo social resulta de fundamental importancia para nuestras interpreta cione s y las de los otros. Por lo general, las «interpretaciones» de la ciencia de la interpretación social están formuladas según la poétic a de la etnografía en sí. Esto no resulta novedoso, sino en cualquier caso iluminador, para señalar que el término «etno grafí a» se utiliz a para describir la investigación de procesos, por un lado, y su produ cto Devault estudia la «corriente de conciencia» de los textos etno- retórica sobre lo racional. No hay duda de que muchos textos etno- más cercanas a la adecuación científica. No debemos privil egiar la conocimiento de que nuestros textos son convencion ales según el punto de vista de que son arbitrarios. Harnmersley (1991a y 1993) sugiere que el énfasis contemporáneo en la retórica no debería cegarnos respecto a preoc upaciones les. De hecho, se trata de una ingenua respuesta para igualar el re- grafías, disertaciones, apuntes y cosas similares no son referencia- y la escritura académica, no se le convencerá fácil mente de que los textos que constituyen su «información» y los textos de las mono- «textual». Existen actores y vida social más allá del texto, y relaciones referenciales entre ellos. Al etnógrafo que se adent ra en un trabajo de campo arduo, llevando a cabo el análisis de la información la escritura no ha de llevarnos a una aproximación radicalmente flexiva entre el texto y su objeto . Hacer uso de la retóri ca, o la «poética», en la escritura etnográfica es de fundamental impor tancia. Sería erróneo, sin embargo, concluir que los problemas de la retórica son el único asunto involucrado. La relación entre el texto etnográ- textual, por otro. El etnógrafo bien informado tiene que reconocer la relaci ón re- tribuciones al género. ción textual gratuita. Aun así, el etnógrafo contemporáneo debe atender a dichas innovaciones y estar dispuesto a evaluar sus con- cautelosa evaluación. Ciertamente no defendemos la experimenta- abandonan la narrativa única y la voz dominante del etnógrafo autoritario (véase Tyler, 1986). Varias etnografías posmodernas se han realizado (por ejemplo, Dorst, 1989; Rose, 1989) empleando una lHamativa variedad de mecanismos narrativos de manera totalmente consciente. Estas aproximaciones de vanguardia requieren una to de vista narrativo del texto realista, los posmodernos conscientes la ética y la estética «posmoderna» en la representación etnográfica. Lo posmoderno se centra en intentar celebrar las paradojas y las complejidades del campo de investigación y de la vida social. Más que subordinar el mundo social y los actores sociales a un único pun- gráficos sobre la comunidad femenina de la que habla Krieger (1983) como un ejemplo del trabajo sociológico que de manera autoconsciente desafía algunas de las convenciones dominantes de la escritura etnográfica realista. Dicha transgresión del realismo convencional en los textos etno- gráficos ha sido defendida por varios autores en una búsqueda de fico y su objeto tal vez no sea totalmente directa. Pero tampoco es totalmente arbitraria. Un reconocimiento de la conve ncionalidad de (Devault, 1990, pág. 98) bajo-—— son, al menos en el pasado lo eran, mayoritariamente hombres. revistas y colegas que pueden introducir y quizá dar a conocer su tra- si quieren ser escuchadas, sus textos deben entrar en un discurso cuyos contornos reflejen las percepciones masculinas y sus intereses. Los lectores cuyo juicio resulta influyente —profesores, editores, directores de ca hablar según la manera disciplinaria de la tradición. Aprenden que, autoridad. Para las mujeres, realizar un trabajo de investigación signifi- las mujeres a hablar (o a escribir) queda atenuado y circunscrito por la tual conocimiento involuntario del género. En general, el derecho de tán marcados por el género. Los que hablan y los que escuchan producen preguntas y las responden sobre la base de un profundo pero habi- Los procesos retóricos —como igual— en las que pueden encontrar ayuda a la hora de tomar las principales decisiones y realizar las principales elecc iones (véase, ul ETNOGRAFÍA 277 mación académica de la etnografía pide una marco analítico general. Los árbitros de Lofland buscan la interrelación exitosa de lo lo- * seen aplicar modos alternativos de representación. El texto «realis- la etnografía alcanza en un marco conceptual más amplio. No es suficiente aportar historias concretas o acontecimientos. La afir- fo no intente emular los ejercicios más extravagantes de ciertos ta» no es el único modelo disponible. Es importante reconocer el valor de dicha experimentación textual. Incluso aunque el etnógra- textuales. Cada vez habrá más antropólogos y sociólogos que de- creciente y amplio reconocimiento de las convenciones textuale s también animarán a una mayor experimentación con las formas embargo, la buena presentación de lo local y lo genérico, de lo empírico y lo abstracto, es lo que permite evaluar el estatus de la etnografía y sus afirmaciones. No hay maneras apropiadas o erróneas de escribir etnografía. El y que el lector evalúe lo adecuado de la presentación del texto. Sin concreto y lo analítico, lo empírico y lo teórico. Forma parte del trabajo del etnógrafo intentar mantener el equilibrio entre los dos, ridades de la vida social observada. Por otra parte, no debe exponerse en exceso con las repeticiones de los incidentes y los ejemplos. De otro modo, podría caer en el defecto de resultar «hiperdescriptiva». Finalmente, Lofland sugiere que los lectores críticos desean encontrar el marco analítico y los datos ilustrativos «interrelacionados». En otras palabras, debe existir una relación constante entre lo demanda analítica necesita «aferrarse» o anclarse en las particula- ción cualitativa»; además, debería estar «plagado de acontecimientos»: dotado con «los acontecimientos de interacción concretos, incidentes, ocurrencias, episodios, anécdotas, escenas y happenings en cualquier lugar del mundo real» (Lofland, 1974, págs. 106 y 107). La lo utilice todo como medio para organizar y presentar la informa- ETNOGRÁFICA en un texto que «especifique los elementos constituyentes del marco, señale sus implicaciones, muestre sus principales variaciones y LA ESCRITURA arbitraje de los periódicos) a la hora de evaluar el papel de la investigación cualitativa. El primero es el criterio del uso de marcos conceptuales «genéricos». Esto refleja la extensión que el objeto de ción sobre los criterios de juicio de los periódicos (los criterios de nos de ellos fueron identificados por Lofland (1974) en su exposi- ciones ha realizado el autor. Es más, la etnografía necesita establecer qué afirmaciones surgen de la originalidad de las conclusiones; qué ideas analíticas han sido desarrolladas; qué ha empleado el etnógrafo como soporte adecuado para sus ideas; y también, a qué prueba se le otorga la capacidad suficiente como para refutar, o al menos modificar, estas ideas. En otras palabras, necesitamos poder reconocer y evaluar las complejas relaciones entre los diferentes mensajes implícitos y explícitos que se incluyen en la totalidad del texto etnográfico. Algu- ficientemente explícitas para que el lector pueda llegar a evaluarlas. De hecho, se trata en primer lugar de un requerimiento que el lector debería ser capaz de establecer respecto a saber qué afirma- la plausibilidad de su escritura. Es necesario mantener la mirada en los cánones de la prueba. Las afirmaciones (para la generalización, para la solidez de las conclusiones, etcétera) deben ser su- autor etnográfico no puede centrarse meramente en la legibilidad y mantenga su estatus de autoridad como trabajo de investigación académica. Aunque existe una relación compleja entre retórica y ciencia, el de sus afirmaciones empíricas. Es indispensable que la etnografía ción empática con los personajes principales, ni que provoque en nosotros respuestas emocionales. Tanto o más importante es que la etnografía muestre y demuestre lo adecuado de su metodología y sustentan. En esencia, por lo tanto, Hammersley propone que no deberíamos, como lectores, vernos seducidos por la legibilidad del texto etnográfico. No es suficiente que demuestre ser «evocador» o «rico» en detalles descriptivos, ni tampoco que gane nuestra afilia- lógicos o antropológicos y al uso apropiado de las pruebas que lo nografías —al igual que en otros géneros de escritura académica— necesita estar alerta respecto a la calidad de los argumentos socio- ca. Por otro lado, la persuasión no lo es todo. El lector crítico de et- gráficos tienen éxito (habida cuenta de la respuesta crítica de sus lectores) debido a su estilo y su persuasiva utilización de la retóri- 276 278 ETNOGRAFÍA autores «posmodernos», es importante cultivar una atención crítica respecto a las convenciones «literarias» de la escritura académi- ca, e incorporarlas como parte del conocimiento «artesanal» de la etnografía. Sigue siendo importante animar a los novatos y a los etnógrafos experimentados a considerar su escritura como parte de una experiencia metodológica más general. No podemos continuar Por el contrario, un reconocimiento de la reflexividad esencial del observando la «escritura» del trabajo etnográfico como inocente. ESTILOS Y GÉNEROS los otros en los textos que es- lizarnos de cómo. escogemos. trabajo etnográfico llega hasta el trabajo de la lectura y también de AUDIENCIAS, Una atención reflexiva de la escritura etnográfica debe tener en cuenta el potencial de las audiencias para los productos textuales acabados. A los etnógrafos, después de todo, se les pide que atiendan a los contextos sociales en los que los actores construyen sus relatos cotidianos. Señalamos aquí tanto los relatos solicitados co- mo los voluntarios, aquellos que los realizan y el efecto que causan (intencionado o no). Sin embargo, los etnógrafos no tienen siempre que adoptar esta actitud hacia sus propios relatos publicados. Hay muchas audiencias potenciales para la investigación social: colegas investigadores, anfitriones, estudiantes y profesores de ciencias sociales; profesionales y políticos; editores, directores de pe- riódicos y árbitros. Existe esa amorfa audiencia llamada el «público general». Las audiencias pueden esperar y apreciar diferentes formas y estilos de escritura: una monografía académica, un artículo periodístico, un artículo en una revista popular, un ensayo polémico o un panfleto, un conferencia metodológica o teórica, o un relato autobiográfico de la experiencia de la investigación (véase Schatz- man y Strauss, 1973). Las audiencias difieren respecto a los supuestos de fondo, el conocimiento y las expectativas que vuelcan en el texto etnográfico. Algunos pueden estar versados en las particularidades del lugar y pueden tener un interés particular derivado de esto. Otros se interesarán desde la perspectiva sociológica o antropológica, pero teniendo poco o ningún conocimiento del campo. Algunos lectores se centrarán en las perspectivas teóricas o metodológicas cercanas a la etnografía; otros partirán de una posición de incomprensión y LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA 279 hostilidad y desearán oponerse y vencer al autor. Algunos lectores se dirigirán directamente a consideraciones prácticas y valorativas. Otros se impacientarán con los detalles de «la histori a», mientras que otros la leerán precisamente por los detalle s y las anécdotas, pasando por encima la discusión explícitamente teórica o metodológica. Nunca podemos trazar nuestr as etnogra fías para interesar a la audiencia potencial al completo. Ningún texto puede cumplir todas las expectativas de todos los lectores. Un sentido de audiencia y un sentido de estilo o género guiarán al autor hacia múltip les relatos escritos o hablados. Y, de hecho, dicha precau ción puede llevar a una nueva visión analítica. Como Schatzman y Strauss indican: Preparando artículos o conferencias e imaginando la idea de una audiencia específica, el investigador verá sus datos a la luz de nuevas perspectivas: encontrará nuevas posibilidades analíticas o implicaciones nunca percibidas anteriormente. Este proces o de descubrimiento tardío está lleno de sorpre sas, a veces muy import antes, que llevan a una seria reflexión acerca de la «reali dad» de lo que uno ha descubierto. Por tanto, no se trata simplement e de que el invest igador escriba lo que está en sus notas o en su cabeza. La activi dad de escribi r o explicar expone nuevos datos que ofrecen una base para nuevos descubrimientos. (Schatzman y Strauss, 1973, pag. 132) Igual que el etnógrafo tiene que lidiar con problemas como el extrañamiento, la familiaridad y una serie de descubrimientos «en el carpo», una consideración de la audiencia y el estilo puede le- var a una situación paralela. Richardson (1990a) proporciona un relato excelente de la audiencia y el estilo para el trabajo etnográfico. Describe cómo una eran parte de la investigación que realizó la condu jo a la producción de diferentes versiones, cada una dirig ida a un tipo diferente de audiencia, o formulada en un estilo diferente. Su trabajo como auto- ra incluía publicaciones para los sociólogos académicos por una parte, y un libro popular, destinado a «venderse» en el mercado por otra. Sus relatos orales de la investigación inclu ían apariciones en tertulias como una consecuencia de su escri tura popular. Cada .texto implica una versiAN ón diferente del fenó meno social que describe. Al escribir para diferentes audiencias, y en diferentes estilos, no estamos simplemente describien do «la mism a cosa» de maneras diferentes; estamos cambiando sutilmente lo que describimos tan- ETNOGRAFÍA ETNOGRÁFICA 281 (Brettell, 1993) contiene reflexiones sobre este punto complejas. Las etnografías «clásicas» de antropología social o cul- mo los textos más populares, pueden ser leídos por nuestros infor- cuenta el hecho de que nuestras monografías y conferencias, así co- proceso general de reflexividad, que ayuda a construir los mundos sociales sobre los que se cuenta algo. Por lo tanto, es de vital importancia que el etnógrafo reconozca y comprenda las convenciones textuales que está utilizando, y a qué tipo de recepción invitan éstas a los lectores. Las consideraciones sobre la audiencia también deben tener en mente en lo que escribimos. El texto etnográfico forma parte del de uno u otro género. Sin embargo, es importante reconocer que el hecho de escribir de una manera determinada se refleja directa- El asunto no es intentar producir un mapa definitivo de estilos etnográficos, ni sugerir que cada etnografía deba localizarse dentro tradiciones intelectuales asociadas a una región geográfica particular (Fardon, 1990). Van Maanen también identifica una tercera variedad de escritura etnográfica (junto a los cuentos realistas y confesionales): el cuento «impresionista», en el que el etnógrafo emplea más abiertamente mecanismos literarios para la evocación de escenas y acciones. tural difieren de muchas de sus contraposiciones contemporáneas. Además, la antropología ha desarrollado géneros que reflejan las próximo capítulo nos centraremos en la consideración de dichos asuntos. más generales. Las relaciones de la investigación social siempre tienen implicaciones éticas, y la conducta del trabajo etnográfico surge normalmente de cuestiones de ética de la investigación. En el nografía son un caso particular entre una serie de asuntos mucho Nuestras relaciones reales o potenciales con los lectores de la et- del «trabajo de campo» en sí. lectura y escritura que se hacen eco y amplían las relaciones sociales 1986), agudizó nuestra percepción de las relaciones complejas de la misma gente autorizada para criticar la publicación que resultase de mi investigación» (1993, pág. 76). La respuesta de los informantes clave, como el tal «Doc», al libro de Whyte Street Corner Society (1981), junto a la respuesta politizada de los grupos minoritarios cuando responden a su representación en los textos etnográficos (Rosaldo, llos sobre los que había escrito serían también, en algunos ejemplos, investigación de Sheehan, ampliado por el conocimiento que «aque- Este sentido de la «audiencia» ha sido un tema recurrente en la (Sheehan, 1993, pág. 77) más privada acerca de ellos a la que yo había tenido acceso. incluir y cuál debería dejar fuera, y cómo conectaría las vidas públicas y las opiniones de aquellos que había estudiado con una información estilo y un tono diferentes a las etnografías sobre organizaciones monografía principal. Sin embago, no se trata únicamente de asuntos de estilo y género. El género de la etnografía urbana de «la calle» tiende a tener un Tnevitablemente, la sospecha local sobre mi disciplina y mis motivos para la investigación, combinados con el hecho de la notoriedad e influencia de mis informantes, afectó muchas de las decisiones que tomé acerca de cómo escribir sobre mis datos, qué información debería el trabajo puede ser leído por la élite intelectual de los informantes en Irlanda estuvo presente en el curso de su trabajo de campo (Sheehan, 1993): de los lectores cuando ellos mismos son «sujetos» de la investigación. Como uno de los autores describe, por ejemplo, la idea de que específico. Éstos documentan, a partir de los diferentes lugares de investigación, geográfica y socialmente, las políticas de recepción teamericanos culturas no letradas por el antropólogo, ya no se puede asumir. Una reciente colección de relatos autobiográficos de antropólogos nor- el antropólogo pueden asumir que «ellos» nunca podrán ver los resultados de la investigación. Si una vez fue cierto lo estudiado en las mantes o las personas sobre las que se ha escrito. Ni el sociólogo ni LA ESCRITURA ciones de este tipo de ensayos, o camufladas en un apéndice de la «en cualquier parte», separadas del relato realista, ya sea en colec- confesiones autobiográficas posteriores se publican habitualmente fesionales» del mismo proyecto (Van Maanen, 1988). Como Van Maanen señala, es común entre los etnógrafos publicar «la etnografía» como algo relativamente impersonal, un relato de autoridad, y entonces producir aparte relatos de «cómo se llevó a cabo». Estas tipo de audiencia): o sea, el contraste entre relatos «r ealistas» y «con- de vista del autor diferente. La mayoría de los etnógrafos estarán acostumbrados a una dimensión del contraste estilístico (habitualmente dirigida al mismo diferentes estilos, implican diferentes lectores y adoptan un punto producido sobre la base de su trabajo de campo en Taiwan. Tienen propia investigación. Ella contrasta tres diferentes textos que ha to como la manera de hacerlo. Wolf (1992) también describe y ejemplifica estrategias textuales alternativas en la producción de su 280 TC PB. WI TAS ¿L CE qe ) Ced) de Fecnieas eoridod sous. Metodos y Sa nes ig aun - Nadud Y 4 Ya arabisis : Manzo. Apéndice 1 COMO SE REALIZA UNA INVESTIGACIÓN MEDIANTE GRUPOS DE DISCUSION' Jesús Ibáñez tal y tal.cosa), sino que descriNo intentaremos prescribir cómo se hace (se hace cosa, puede ocurrir tal otra). tal biremos las consecuencias del hacer (si se hace sostenida por un algoritmo, está no ón discusi de grupos te La investigación median informar a un sistema: de modos dos sino por la estrategia de un sujeto. Hay de modo que pueda irle constru y ), amarle (progr fuera desde inyectarle información del ruido —azar— partir a sistema el producir información (producir orden en de discusión obedece grupos te median gación investi de proceso El ema). del ecosist que cambia). a la estrategia de un sujeto en proceso (de un sujeto gación: investi de proceso del fases las ente brevem s Describiremo » Diseño. o existencial. Formación del grupo: producción del contexto situacional convencional o lincontexto del producción grupo: del Funcionamiento + : gúístico. del contexto + Análisis e interpretación del discurso del grupo: aplicación convencional sobre el contexto existencial. L Diseño En la perspectiva diseño está separado distributiva (por ejemplo, la encuesta): de la ejecución; por una parte, el por otra parte, el diseño es la parte funda- sional —indivímental de la investigación (la estructura de los datos es tridimen el diseño tiene tas entrevis las duos/preguntas/respuestas-—, y antes de empezar os, cuestionas de resultad que estar completado en las tres dimensiones —cuadro delimitar lo que se busca. rio, muestra—). Es un proceso de búsqueda: y hay que una n): En la perspectiva estructural (por ejemplo, un grupo de discusió por no es la parte, el diseño atraviesa todo el proceso de investigación; por otra parte, está regulado parte fundamentalde la investigación. El proceso de investigación 489 490 Jesús Ibáñez Grupos de discusión .por la estrategia del sujeto de la investigación: y esa estrategia no deja de operar. . Es un proceso de encuentro: y hay que tener abierto el dispositivo. separados). Para formar el grupo, hay que seleccionar los cuerpos participantes (y fundirlos parcialmente). En la encuesta, la información tiene forma fotogramática, en el grupo de discusión hologramática. Un fotograma se obtiene con luz incoherente (los rayos no están en fase), cada punto de la imagen contiene información sobre un punto del objeto: si se parte la imagen por la mitad, tendremos toda la información de la mitad del objeto. Un holograma se obtiene con luz coherente 491 de los + Ecológico: el grupo se forma en un territorio, un espacio en el que coagula como cuerpo de cuerpos (un espacio para la movilidad real e imaginaria), Los grupos reales tienen que conquistar su territorio, al grupo de discusión el territorio le es asignado (mientras dura su trabajo). (los rayos están en fase), cada punto de imagen contiene información sobre todo el objeto: si se parte la imagen por la mitad, tendremos la mitad de la información de todo el objeto. La libertad del investigador está limitada por las fronteras del grupo: . En el espacio: sólo puede reunir a un número de participantes entre 5 y 10.El límite superiorse justifica por consideraciones cuantitativas (el número de canales de comunicación crece en razón geométrica respecto al número de elementos; con dos hay un canal, con tres hay tres, con cuatro seis, etc.): con diez hay cuarenta y cinco canales, que serían excesivos si todos funcionaran al mismo tiempo —-pero alguno calla todo el grupo, y algunos callan parte del grupo—. El límite inferior se justifica por consideraciones cualitativas (el grupo nuclear es el grupo edípico, que tiene cuatro términos” -—papá, mamá y nene; y el tío que es el embrague con el macrogrupo—: para saturar todas las relaciones es preciso un grupo de al menos cuatro (y que actúe con máxima tensión, todos participando todo el tiempo: con cinco hay ya redundancia). « En el tiempo: no puede durar más de hora y media. El tiempo de la discusión ha de cubrir la intersección de los segmentos de ocio de los participantes (de ahí la duración limitada). Especial dificultad presenta la puntuación del comienzo y el final. El comienzo viene puntuado por la convo. catoria: esta convocatoria determina el aquí y ahora del comienzo (lo que” a) En la. selección -de. participantes se.articulan dos operaciones; * Determinación algebraica (abstracta) de las clases de participantes. + Contacto concreto, mediante. redes topológicas,..con los participantes. a.1) La determinación algebraica implica: * Determinación de las clases de participantes. * Distribución en grupos. a.1.1) Una muestra distributiva es de elementos, una muestra estructurale de relaciones entre los elementos: La muestra distributiva se centra en los plenos: - en la continuidad de los términos (identidad) y entre los términos (conjunto: extensión). La muestra estructural se centra en los huecos tes en el espacio, y en las fronteras o límites en el tiempo). +. En el espacio: (en los silencios o lími" las zonas polarizadas (los extremos y los frentes). + Enel tiempo: las fases transicionales (los momentos de cambio). - Por ejemplo: para investigar la remodelación de la imagen de'un licor tipo BENEDICTINE (generado en el capitalismo de producción, hay que acomodarlo al capitalismo de consumo), zonas polarizadas (en el polo regresivo «personas de edad de clase média tradicional en una pequeña ciudad de la meseta», en el polo progresivo «jóvenes in de profesión emergente en una gran ciudad»), fases transicionales (han cambiado de contexto «inmigrantes del campo a la ciudad», ha cambiado el contexto «habitantes en zona de reciente industrialización»). ceptor: pues indicaría que el consenso del grupo depende de su acuerdo, No-Jo-ppuede..puntuar .el grupo: pues el ponerse de acuerdo. exigiría un tiempo infinito. (Cuando Dios vivía, toda legitimación se fundaba en acuerdo divino —de ahí, por ejemplo, la ordalía—, Si Dios ha muerto, el al no haber nadie que nos dé su acuerdo, no nos queda más remedio que ponernos de acuerdo entre nosotros —de ahf el consenso-—.) Lo más práctico. puede ser, a guisa de compromiso,..advertir al principio de la duración aproximada: lo que precipita en el grupo la urgencia del consenso. H. Formación del grupo de discusión El preceptor —el que convoca el grupo y provoca el tema de discusión— domina sobre el grupo: pues le asigna el espacio y le limita el tiempo. Mediante la formación o atribución al grupo de su forma espacial, el grupo toma cuerpo. El grupo toma cuerpo en dos sentidos, que constituyen dos círculos concéntricos (el círculo es la forma arquetípica del grupo): + Biológico: el grupo es un cuerpo de cuerpos. Grupo viene de «groppo» (composición escultórica, los cuerpos están por abajo fundidos y por arriba a.1.2) Cada grupo fiene también fronteras exteriores e interiores: pueden ser más O menos porosas, : Los dos límites a la comunicación son el tonto (relaciones de inclusión: todo es común —tópico—, y por tanto ya comunicado) y el loco (relaciones de exclusión: nada es común, y por tanto no comunicable). Sólo hay comunicación si las relaciones son de intersección: hay parte común y parte no común —y por tanto . comunicable—, En nuéstra sociedad hay relaciones de exclusión: a nivel micro, como la relación padre/hijo (ng se pueden mezclar en un grupo personas de generaciones distintas); a nivel macro, como la” relación propietario/proletario (no se pueden “mezclar en un grupo). Para que la comunicación sea posible, un grupo concreto de investigación debe estar incluido por fronteras excluyentes y debe incluir fronteras inclusivas (pero no fronteras excluyentes). a.2) El contacto topológico para traer a los participantes 'al grupo implica la utilización de redes de relaciones (de comunicación). Las redes pueden ser naturales (secundarias) o artificiales (primarias: construidas por el proceso de investigación). Las redes pueden contener relaciones asimétricas o simétricas (coherentes o no coherentes con el orden instituido). 493 Grupos de discusión 492 Jesús Ibáñez grupo de trabajo); se juega humorísticamente poniendo mesas perfectamente re* dondas (manifestando el propio juego). Metonímicamente: una mesa maciza y grande potencia el grupo de trabajo, una mesa ligera y breve potencia el grupo La encuesta, como la policía, abre sus propias redes: irrumpen en la a.2.1) intimidad en el momento y por el camino más inesperados. El grupo de discusión debe utilizar redes preexistentes (relaciones de parentesco, vecindad, trabajo, amistad, etc): pues si abre sus propias redes (los participantes son cenvocados súbitamente o por un desconocido), revela el poder que —en cuanto figura del padre— debe ocultar. Los participantes deben creer que juegan en su propio terreno, no en el terreno del Otro. Una red «polímera» (encadenando relaciones de los diversos tipos) parece la Con la forma de las sillas. Alta y rígida potencia el grupo de trabajo, baja y confortable potencia el grupo básico. b.2) no estén ligados inmediatamente ni con Si la red a2.2) contiene así, si los empleados tiende asimétricas, relaciones a imponer Una marca negativa, potencia la subversión irónica (así, una discusión sobre temas políticos en un localde MC) o la reversión humorística - sobre temas sexuales en un local de CNT). son convocados a través del jefe (o el jefe a través lidad de la ciencia). : de los empleados). Si la red contiene relaciones simétricas coherentes conel orden instituido, es más O menos neutral: así, si para hablar de política se utiliza la mediación de un vecino, Si la red contiene relaciones simétricas no coherentes con el orden instituido, tiende a provocar el desorden en el grupo: así, si para hablar de la lucha armada se convoca a través de gestoras pro amnistía (o para hablar de derechos humanos La temporalidad del grupo se escande en dos momentos: que el + Un momento interior al grupo: una historia en el grupo (la ficción : : - grupo representa). al + Un momento exterior al grupo: una historia del grupo (que embraga Cualquier contenido vale: pero hay que tener en cuenta el efecto producido por la red. Sería significativo que participantes traídos a través de gestoras pro amnistía hablaran mal de ETA. (pero no que no hablaran). El territorio asignado al grupo tiene una cara cóncava grupo En relación a su cara cóncava, el local de reunión (y, por tanto, una es un símbolo ute- rino: el grupo desea, en lo imaginario, un recinto cerrado hacia afuera —discontinuo con el exterior— y abierto hacia adentro —continuo por el interior—. Así se protege de la mirada del padre, y puede desplegar sus fantasías la madre (borrar las diferencias entre los miembros —de de regreso sexo, de edad-—: a cada uno sería idéntico a sí mismo —no cambia— e idéntico a cada otro —+es permutable con él-—). Pero el grupo de discusión no es sólo un grupo de base, es —también— un grupo de trabajo (su trabajo es la producción de un discurso). Por eso su espacio está acotado y balizado: lo acota la mesa, lo balizan las sillas. La mesa (mejor baja y breve) contiene contra la tendencia a la fusión imaginaria en el grupo, y las sillas contienen contra la tendencia a la permutabilidad: así el grupo tiende a trabajar, y sus miembros a asumir papeles diferentes. Se puede jugax.con la forma de la mesa y. las sillas. Con la forma de la mesa, Metafóricamente: la mesa arquetípica es redonda; se juega irónicamente poniendo mesas ovaladas o elípticas (amenaza de distocia), hiperbólicas o parabólicas (amenaza de estallido), cuadradas (manifestación con la Historia). Precede al grupo desde que el preceptor empieza a mover los hilos, lo atraviesa, y lo postcede desde que el preceptor utiliza el discurso del grupo como texto-para-analizar (el proceso nunca termina, pues el producto del análisis se recicla en un nuevo ciclo de manipulación). ecología) y una cara convexa (y, por tanto, una semiología). b.1) - Funcionamiento del grupo de discusión HI. se convoca a través de homosexuales). b) (así, una discusión Una marca positiva potencia la conversión: el conformismo (así, una discusión sobre productos comerciales en una tienda O sobre elecciones en un local : del PSOB). Hay locales «neutrales» (esto es, neutralizados). Así, bares u hoteles (abiertos, en teoría, a todos) o centros de investigación (al socaire de la supuesta neutra- al orden : los valora (positiva o negativamente). . el preceptor : ni entre sí. + Que la red se rompa por introducción de un profesional. Entre el preceptor y los participantes se interpone el profesional que los selecciona. Así se interrumpen los flujos de deuda. De lo contrario, los participantes estarían ligados al preceptor: darían o recibirían una prestación gratuita, grupo: En relación a su cara convexa, el local de reunión es un símbolo fálico: es una marca que se ve desde fuera. Los locales en los que se puede reunir un grupo tienen una marca social que más conveniente. Con dos condiciones: . Que los participantes y sobremesa). básico (es la diferencia en nuestras salas de estar entre mesa del Para comprender la historia que se representa en el grupo, tenemos que ana. lizar: + El escenario: los personajes y sus relaciones. + La escena: la actuación de esos personajes en la obra. a) Los personajes son: el preceptor, los miembros del grupo y el propio grupo. Los primeros (preceptor y miembros) son reales, el grupo es imaginario. Entre esos personajes se entablan relaciones asimétricas (de transferencia y comunicación) y relaciones simétricas (de fusión y degradación del grupo). La transferencia es al preceptor y al grupo. a.1) Transferencia (de trans-+fero) es transporte: Freud observó que situaciones vividas por el analizante —generalmente en la infancia— eran transportadas O transferidas a la situación de análisis; luego, contrajo la transferencia a las relaciones transferidas a la relación analista/analizante. Lacan interpretó la transferencia como efecto de la no respuesta del analista a la demanda del analizante. 494 Grupos de discusión Jesús Ibáñez El analista aparece ante el analizante como a contestar a sus preguntas y vaa es la reabsorción sujeto-supuesto-saber: resolver sus problemas. aquel que va En el análisis, la cura de la transferencia: cuando:el analizante comprende preguntas -no tienen respuesta, ni los problemas solución, definitivas que las “En el grupo Ñ de discusión, la transferencia no se reabsorbe: vira de transfe- rencia al preceptor a transferencia al grupo. El preceptor no se desnuda de su papel de sujeto-supuesto-saber: pues ese papel le mantiene como preceptor potencial en el mercado, Al comienzo de la reunión (transferencia al preceptor) el silencio del preceptor pesa sobre el grupo: por eso le interpelan, están pendientes de Él. Cuando la discusión va transcurriendo, la transferencia vira al grupo: en vez de buscar el acuerdo del preceptor (del Otro), tratan de ponerse de acuerdo entre ellos. Es el consenso («de la discusión sale la luz»): no como producto de un trabajo, sino como hallazgo de un objeto perdido que ya estaba allí (en términos de Bion, pasan del supuesto básico'de dependencia al supuesto básico de aparea-' miento). : o Lo que se representa es la muerte de Dios, a.2) La comunicación entre los miembros es una transitividad circular fundada en relaciones aparentemene simétricas. Lacan ha reformulado el «cogito»: yo me adelanto a declararme humano antes de que los demás me convenzan de que no lo soy—Guerra y comunicación tienen - la misma forma: poner a los adversarios frente a frente y distribuirlos en vencedor y vencido (aquí, emisor y receptor). . Cada uno desea ser reconocido por los otros: lo cual sólo puede lograrse adelantándose a ellos para tomar.la palabra (convirtiéndose en líder). Cada uno intenta que el. consenso del grupo refleje su posición individual. La comunicación entre los miembros es un juego de dominaciones, una comunicación El preceptor puede actuar: personalmente (provoca y cataliza —racional y emocionalmente— la discusión), y mediante dobles escindidos imaginariamente de él (observadores y magnetofón/vídeo). (que la res- puesta y solución precarias son cosa del propio analizante). La relación asimétrica se resuelve en simétrica, b.1) 495 b.1.1) La actuación personal del preceptor incluye: una provocación inicial y una provocación continuada. . La provocación inicial del tema incluye un componente racional (propone el tema a discutir), y un componente emocional (suscita el deseo de discutirlo). La propuesta inicial del tema puede ser: denotada o connotada, La propuesta denotada puede ser: a nivel del tema («cerveza», para discutir sobre cerveza), o a nivel superior («bebidas» para discutir sobre cerveza: con lo que aparece el contexto del tema ——cómo se ubica la cerveza en el contexto de las bebidas—), La provocación connotada puede ser: proponiendo un tema que lleve al tema, bien por condensación metafórica (así, «Hungría» para discutir sobre la perestroika rusa), bien por desplazamiento metonímico (así, «transporte» para discutir sobre gasolina —por ejemplo, si deseamos investigar expectativas sobre el cambio de precio de la gasolina—). : El preceptor suscita el deseo de discutir el tema mediante la transferencia/ contratransferencia: desde que entra en la sala se produce una tupida réd de complicidades con él o enfrentamientos con él, y mediante el manejo de esa red maneja el deseo de los miembros del grupo. o : El preceptor no participa en la discusión, trabaja sobre ella: mientras dura, catalizando la producción del discurso del grupo, y después que termina interpretando y analizando el discurso construido. Para catalizar la discusión, el preceptor puede —y debe— intervenir, pero desde otro nivel (su relación no es simétrica con los miembros). Lo que plantea el problema de su posición de discurso, y el dual y circular (el consenso sería el tercero que la rompe). a.3) La fusión del grupo nunca se alcanza: pues la fusión implicaría que el ..grupo tomara la palabra (llegara a ser grupo-sujeto); y el grupo de discusión será siempre objeto (objeto-para la manipulación). Hay, según Guattari, grupos-objeto depresivos y paranoicos. Un grupo depresivo no se vive como unidad siño como parte de una unidad superior: así, por refracta. Sólo puede intervenir de dos modos: ejemplo, los grupos de consumidores o votantes. Un grupo paranoico se vive como unidad reactiva: ser: así, PTE son las sectas (que tratan de repetir la excisión que les dio el frente a PCE o PEPSI frente a COCA), y las bandas (que tratan de conjurar el peligro de la desbandada: así, CNT o DIANNE —-para presumir de no presumir de coche—). Sólo un grupo:sujeto se vive como unidad activa: el reactivo dice «tú eres malo luego yo soy bueno», el activo dice «yo soy bueno luego tú eres malo». + Reformulando: devolviendo al grupo el deseo manifestado («decía usted antes que el aire acondicionado le resultaba asfixiante...»). Debe reformular con las mismas palabras, el mismo tono y los mismos gestos: cambiarlos supondría una valoración de ese deseo (si, por ejemplo, uno ha dicho «el Felipillo» y el preceptor reformula «el señor Presidente del Gobierno», Excepcionalmente, la fusión es posible. Así: un grupo fue el catalizador mayo68. Normalmente, la fusión sólo existe en estado de esperanza: la guerra del grupo es una guerra perdida, gana el preceptor o los poderes a los que representa (el grupo se degrada vencido). : b) En este escenario los personajes actúan: miembros del grupo. actúa el preceptor y actúan los . una sensación interpretar. de tumba...». Sólo psicoanalistas o psicoanalizados pueden b.1.2) El preceptor proyecta fuera de sí partes personalizadas —los observa: dores— y partes mineralizadas —el magnetofón y/o el vídeo. Jesús 496 Ibáñez Grupos de discusión Estas partes proyectadas cumplen una función técnica (prótesis o instrumentos para el preceptor). Los observadores son ecos metafóricos tuado por el preceptor, ni por el grupo, el tiempo se acaba sin haber concluido. (colega que suministra Como un punto de vista alternativo, y con el que puede discutir después) o metonímicas (aprendiz en fase didáctica, superior o cliente que así penetra en el proceso e investigación) del preceptor. El magnetofón y/o el vídeo son memorias auxiliares: registran los componentes temporales y/o espaciales del discurso del grupo Te servas de memoria para el preceptor—. Pero juegan también un papel mítico: en cuanto son vividas imaginariamente por los miembros del grupo como dobles del preceptor. El observador como doble personal sobre el que el grupo desplaza la transferencia —ignorándolo perversamente o tratando de integrarlo paranoicamente-—: (o formaran ocu- , rre en «La boda de los pequeños burgueses» de Brecht). + Si subsistiera, o, al menos, los participantes mantuvieran la expectativa de su. subsistencia, quedarían anulados sus fundamentos: el consenso no sería un fin sino un principio, no sería un producto sino un momento en un proceso (el grupo llegaría a ser sujeto, tomaría la palabra —como en mayo: 68). puestas (el que abre el discurso —toma la pala- bra-— lo domina) o retardarse (para «no meter la pata» o «mear fuera del tiesto»), Si hablamos de encendedores, por ejemplo: si hay uno con «Dupont», lo sacará en seguida (sabe que nadie puede pisarle su instrumento); si no lo hay, pero hay uno con «Ronson», vacilará un momento, esperará (por sí alguien puede sacar un instrumento más potente), y al fin sacará el suyo; si no hay nadie con encendedor de postín (sólo tristes «Bic»), el periodo de espera patinará, nadie se atreverá a sacar el suyo hasta muy avanzado el tiempo. : . Al final, todos quedan derrotados: pues sólo al preceptor —los poderes a los que sirve— domina el tiempo. Aunque —como hemos visto— el final no sea pun- los miembros del grupo) y acaba a preguntas que no han sido formuladas —y, a lo mejor, no son formu- lables—. No hay regla para la interpretación y el análisis del discurso del grupo: no es obra de.un algoritmo, sino de un sujeto. En la imposibilidad de salir del espacio —irreversible circularidad transitiva—, tratan de apropiarse el tiempo. Al comienzo, tratan de adelantarse al borde Interpretación y análisis del discurso del grupo tar el sentido de lo que dicen -—0 muestran—, parte de ritual (como termina analizando (evalúa retrospectivamente sus intuiciones). Luego.redacta un informe, en el que propone explícita o implícitamente, nuevas interpretaciones: ahóra, in” terpretaciones en sentido activo, interpretaciones del deseo de la gente para capturarlos agarrándolos por ese deseo. La dominación social es imposición de interpretaciones: el que tiene la palabra, el que es sujeto, impone el sentido a los demás. La publicidad y la propaganda imponen interpretaciones del mundo. En ese trabajo, el preceptor no busca: encuentra. El que busca, sabe lo que busca: por eso —como en la encuesta— puede hacer preguntas. El que encuentra, . no sabe lo que puede encontrar: por eso tiene que estar a la escucha de las res- . para retornar a ella. No puede preexistir ni subsistir: ya grupo el grupo En el grupo terapéutico la interpretación está supeditada al análisis. En el grupo de discusión el análisis está supeditado a la interpretación. El preceptor analiza el discurso del grupo, y-a partir de su análisis construye ——construyen los poderes a los que sirve— interpretaciones mediante las que capturar a los clientes (consumidores o votantes). Interpretar es la captación de un sentido oculto: escuchar a la realidad como si la realidad hablara, Analizar es descomponer en sentido en sus componentes sin sentido: silenciar la realidad (porque no dice nada). El preceptor empieza interpretando (pone en juego su.intuición para interpre- por ellos (busca ser líder); cada uno: busca formaran de la tierra prometida, el socioanálisis, apropiarse el .consenso: que sea su voluntad la que haga plegarse a las otras á voluntades. En el tiempo, el grupo está emparedado entre dos nadas, emerge de la nada un grupo), sus discursos estarían ajustados de una forma al borde Freud estableció dos reglas fundamentales en el análisis. Para el analizante: decir todo lo que le pase por la cabeza. Para el analista: escuchar todo lo que' salga de la boca (en general, del cuerpo) del analizante, El analizante dice todo. pero sólo dice, el analista escucha todo pero sólo escucha: ahí veía Reich la limi-: tación del psicoanálisis. En el grupo de discusión no se pasa a la acción como en La actuación de los miembros del grupo está encerrada, en el espacio b.2) y en el tiempo, por las fronteras del grupo: el grupo de discusión no es en realidad un sistema tan abierto, está abierto sólo. en un sentido (de modo que el máximo . de información fluya hacia el preceptor). En el espacio, la actuación de los miembros del grupo está contenida por la estructura colectiva de las relaciones entre los miembros. Estructura colectiva, circularidad transitiva: cada uno busca apropiarse lo general humáno, adelantán- + Si preexistiera, si los miembros muere . IV. función (cuidar del magnetofón y/o el vídeo). El magnetofón y/o el vídeo como proyecciones mineralizadas del oído y/o del ojo del preceptor: proyectando hacia afuera esas partes «malas», y canalizando hacia ellas la posible agresividad, se controla la transferencia. para ser reconocido Moisés del consenso. El consenso es coextensivo y coetáneo con el fin del grupo: un. punto (nada), el agotamiento de la última burbuja de tiempo y el —correspondiente— aniquilamiento de la última hebra de voluntad. por eso, puede ser conveniente justificar su presencia atribuyéndole una dose a los demás 497 . a) Primero hay que interpretar..Captar-el-deseo-del.grupo: una parte habrá sido. formulada en. forma-manifiesta,otra--parte en forma latente (esta parte es la que hay que interpretar). La hermenéutica o arte de la interpretación está hoy de moda. En su tesis XI sobre Feuerbach, Marx oponía la interpretación del mundo al cambio del mundo. Como si la interpretación no fuera activa). Sibony y Kirsch ponen de manifiesto lo activo de la interpretación: como vio Reich, el fascismo fue posible porque Hitler supo interpretar el deseo latente de fascismo en las masas. Una revolución exige un intérprete (Lenin, Castro, Jomeini) del deseo de revolución. La publicidad y la propaganda interpretan el deseo: al servicio de esta interpretación, activa, capaz de inyectar neguentropía) está la interpretación del preceptor (pasiva, capaz de extraer información). - * Grupos de discusión 498 . : Jesús * Las b) El análisis incluye tres niveles: sínnomo, autónomo y nuclear. b.1) El nivel nuclear es la captación de elementos de verosimilitud. Como una verdad definitiva es imposible (las pruebas de verdad empírica y teórica son ' paradójicas), y como el poder burgués necesita verdades definitivas para legitimarse (la estrategia ideológica de la burguesía consiste en transformarlo histórico . y contingente en biológico y necesario: en vez de clases nación, las formaciones ideológicas burguesas incluyen el apelativo (religión, moral, derecho...) — el inconsciente” y el consciente se solapan natural cloa»; orden metafórico-semántico mujer es el término «que tienen en común marcado: el término los hombres no marcado y las mujeres —Hhombres— (el género humano). es lo La intersección entre los géneros es vacía y la unión es igual a «hombres»: no hay lugar para los homosexuales, y «hombre» define a la especie. Por ejemplo: mediante el juego de adjetivos blanco/negro se regulan las relaciones entre las razas. Los negros son rechazados, genéticamente, porque son pobres: pero este rechazo se sobredetermina estructuralmente por «el color. * Blanco/negro (luz/oscuridad) es la oposición germen de todas las oposiciones: según el mito bíblico, frontera entre el día y la noche. Jehová trazó el primer día de la creación la metonímico-sintáctico al sentido (por su opacidad, el lenguaje puede Por ejemplo: añade en «Psocialista» ; permuta en, por Salvador Dalí, «Avida Dollars». Los juegos con Puede ser generalizante (el todo por la parte: «Nosotros, los mortales») o particularizante (la parte por el todo: «Pido tu mano»). La metáfora y la metonimia son productos de sinécdoques. La metáfora atribuye a | la unión una propiedad de la intersección: «Eres una rosa, chata» a intersección es no vacía ——hay semas comunes, la turgencia y la rubi- cundez tanto del pétalo de la rosa como de la mejilla de la doncella— pero la metáfora exagera identificando los dos conjuntos sémicos). La metonimia atribuye a la intersección una propiedad de la unión: «mi hija. se ha casado con Banca Catalana» (la unión es no vacía —pues la banca y los que la manejan están contiguos en el espacio social—; pero se exagera produciendo una intersección que no hay —no se semejan la banca y el banquero—). Las metáforas y metonimias pueden estar vivas o muertas. Los poetas crean figuras vivas (todos nos damos. cuenta de que son figuras). La lengua común arrastra muchas figuras muertas (nadie se da cuenta de que son figuras). Entre ellas destacan las metá- : foras muertas o catacresis:. «pasé el examen» (el que dice «pasé el examen» seguramente no es consciente de que lo está catalogando como tito de pasaje —los ritos de pasaje han invertido su sentido de la mo- (selecciona por parecidos en el decir) y produce el.efecto de realidad. Mediante sintagmas nominales, el caos es clasificado y ordenado: así se producen los entes, Por ejemplo: mediante el juego de nombres hombre/mujer se regulan las . relaciones entre los géneros sexuales. Es una oposición privativa, en la que orden a nivel sintáctico (con lexemas), a nivel semántico (con semas). El nivel semántico es el más importante: hay una figura. central, la sinécdoque. (la verdad torcida y de sentido hacia la izquierda (pecador quiere decir con un defecto en el pie —como manco o ciego—). Hay cuatro tipos de verosimilitud: del del “el código lo ponen de manifiesto: así reparamos en la literalidad del significante, Todos estos ejemplos pertenecen al nivel más elemental, que juega con fonemas o grafemas. Se puede jugar a niveles superiores: los términos buenos son diestros y los malos siniestros; los caminos buenos son de dirección recta y sentido haciala derecha, los caminos malos son de dirección es son suprime en «pograma Zen»; añade y suprime en los «partos de la Mon- - lingiiísticos en los que hay también intercambio de información (estos están regulados por códigos, por códigos genéticos los sistemas biológicos, por códigos Iingiísticos los sistemas noológicos). Los cursos de nuestra existencia están regulados por discursos. Hay una doble red lingiística, de términos (descritos por sintagmas nominales) y de caminos (prescritos por sintegmas verbales). Ambos se configuran en oposiciones sobre las que es aplicable la oposición bueno/malo: referencial de literal, de opaco . mutando en el eje de combinación. -__El orden social es del orden del decir: está hecho de dictados-e interdicciones. Hay sistemas dinámicos, en los que sólo hay intercambio de energía, y sistemas verosimilitud lógica simular el mundo —ponerse en el lugar del mundo—). Opera por trans- ' gresión del código: añadiendo o suprimiendo en el eje de selección per- inconsciente se desliza bajo la verosimilitud consciente). En el acto fallido aparecen las fallas —discontinuidades—. Con el orden del discurso se simula un orden en el mundo: los lapsus y los actos fallidos desvelan el desorden que late bajo ese orden. . » La y La verosimilitud poética manifiesta el significante, lo que en el lenguaje hay - continuo, sin fisuras) y aplana las contradicciones (de modo que el orden -parezca el lapsus, poética ficantes, la lógica con los significados. fallido. Para hacer congruentes las necesidades de la sociedad con los deseos de los individuos, la ideología rellena. las brechas (de modo que el orden parezca En verosimilitudes (combinan por contigiiidad en el decir) y producen el efecto de lenguaje Hay dos capítulos en la retórica: el arte de conmover (verosimilitud poética) y el arte de persuadir (verosimilitud lógica). La poética juega con los signi- —el orden burgués se funda imaginariamente en la naturaleza—), si no hay verdades hay que inventarlas. Hay que simularlas: verosimilitud, es una simulación de la verdad. La verdad hay que buscarla en los huecos del habla: sólo se encuentra la vero-, - similitud en contraste con la verdad. Freud acuñó dos términos: lapsus y acto realizable). 499 Ibáñez dernidad, — pues cuando todo tenía sentido, pasar era como en este caso atravesar un obstáculo interpuesto en el camino, algo activo, a la postmodernidad, pues cuando nada tiene sentido, pasar es estar parado y dejar que las cosas pasen, algo pasivo, «pasar de examen»—), La verosimilitud lógica encadena los significados. ocultando el encadenamiento. Mediante el encadenamiento de los discursos encadenan nuestros cursos. Hay: tres modos de encadenamiento: el encadenamiento lógico mediante el razonamiento («El que más sabe es el que más gana. ¡Estudia! (CCC)»; el razonamiento es perfecto, pero el saber de los que ganan es el saber no que imparte CCC), el encadenamiento o esperanza matemática la estadística el encadenamiento moral físico: me- diante la probabilidad (es la función retórica de la estadística, ajustándolos a la media elimina todos los futuros posibles menos el más probable -—nos encadena en una tau- tología-—), y mediante la promesa (cuando Grupos Jesús 500 cómo ha sido —un nos hacen prometer, nos hacen recordar el futuro amiento puede ser es sólo un pasado repetido—). El razon futuro que o sintagmático (juega con paradigmático (juega con el eje de selección) miento. paradigmático, razona de o ejempl Como . ación) combin el eje de emistas de uno y («extr rios contra los de la amalgama o identificación Exagerando las ión). repres otro signo», amalgama la subversión y la ejemplo de Como gmas. paradi de ción truc cons semejanzas, fuerza la (es el idad atibil incomp ad razonamiento sintagmático, la compatibilid r aplica que hay vo positi o sentid en ción: aplica tema de las reglas y su hacer que hay no vo negati o las reglas —«hay que votar»— y €n sentid hacer otra cosa que vootra cosa que aplicar las reglas —-«no hay que fuertes de partiformas las suaves tar»—: así la democracia reduce a la dictadura). contra lucha de o proces el en das genera a cipación polític mas. Una la construcción de sintag Exagerando las contigitidades, fuerza verosimilitud es una verdad forzada. +. La verosimilitud tópica produce nados por las verosimilitudes e), se el efecto de sociedad. Los poética (encadena identifican sujetos encade- emocionalmente) con -la cadena que los y lógica encadena (encadena racionalment sa en último término en —ceon el orden social—. La sociabilidad descan aceptan (aquí y ahora, todos que valores tópicos o lugares communes: son los obrero —comérselo poco un a ar explot malo o bueno erar consid se puede elo de un bocado). Como los a poco— pero todos consideran malo comérs cambian con ellos. Así, sistemas sociales son sistemas abiertos, los tópicos dad (amigo de Platón, autori la que razón la más por ejemplo: hoy se valora ad (lo grande vale cualid la que pero más amigo de la verdad), la cantidad iento aunque crecim de tasa la suba que es bueno —lo más que lo perfecto importa €s tr que (lo viejo lo baje la calidad de vida—), lo nuevo sobre ... vamos) dónde hacia s deprisa aunque no sepamo discursos combinando esos b.2) El nivel autónomo es el de construcción de NS elementos de verosimilitud. en trozos homogédolo ponién descom grupo, del o discurs Hay que pluralizar el homogéneos: los tipos Serían sí). enfre neos (homogéneos en sí y heterogéneos o, de cada discurs de va n subjeti discursos de cada clase social, de cada posició espacio de un a acudir que hay dad, plurali cultura objetiva... Para unificar esa discursos los ar articul e mo permit iraducibilidad —a una teoría—. Así: el marxis os enundiscurs los ar articul permite álisis psicoan de las distintas clases sociales, el de discurso, la antropología permite ciados desde distintas posiciones subjetivas s objetivas... articular los discursos de las diferentes cultura + ar todas las perspectivas. No existe una metateoría que permita articul concreto que se funde en El nivel sínnomo es el nivel global: el nivel b.3) Con los cursos (con el sos discur de los el aquí y ahora. Es el punto de tangencia sentido pragmático). del tica) (semán n icació signif la mundo). Podemos distinguir una palabra en una de o sentid el , pero Así: un diccionario engloba significados concreto no es reducible a n y en un enunciado situación concreta de enunciació los recursos del sentido: Jos ninguno de esos significados. Los significados son to lingilístico, el sentido que se repiten. El significado pertenece -al contex cursos de discusión : aut Ibáñez pertenece al contexto existencial; el sentido de una expresión es su valor de supervivencia. Cada discusión en un grupo de discusión refleja y refracta sociedad y una historia. (a nivel micro) una Bibliografía Estas ideas están más ampliamente expuestas en: ImAÑez, ). 1979: 1985: «Más allá de la sociología. El grupo de discusión; técnica y crítica», Siglo XXI, «Análisis sociológico de textos y discursos» (En: Revista Internacional de Sociología, 43, págs. 119-60). (Véase la. bibliografía citada allí.) : Alteridades ISSN: 0188-7017 [email protected] Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa México E. Marcus, George Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Alteridades, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre, 2001, pp. 111-127 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702209 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto ALTERIDADES, 2001 11 (22): Págs. 111-127 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal* GEORGE E. MARCUS Introducción A mediados de los años ochenta señalé dos modalidades a partir de las cuales la investigación etnográfica se incorporaba en el contexto histórico y contemporáneo de un sistema mundo en la economía política capitalista (Marcus, 1986 y 1989). La modalidad más usual mantiene la observación y la participación etnográfica intensamente centrada sobre una localidad, al tiempo que desarrolla por otros medios y métodos el contexto del sistema mundo. Ejemplos de estos otros métodos son el trabajo en archivos y la adopción del trabajo de los teóricos de lo macro y otros académicos como una manera de contextuar las descripciones etnográficas en términos de cuáles de los predicamentos de los sujetos locales son descritos y analizados. Así, sigue apareciendo una literatura relevante sobre la incorporación histórica (colonial) y contemporánea de los pueblos como clases trabajadoras, o sobre el aparente empobrecimiento de culturas locales a partir de los macroprocesos vinculados a las múltiples formas que ha tomado la economía política capitalista (por ejemplo Comaroff y Comaroff, 1991 y 1992; Friedman, 1994; Ong, 1987; Pred y Watts, 1992; Wilmsen, 1989). Tales etnografías han producido profundos análisis de la resistencia y adaptación, un interés relacionado con la dinámica de la encapsulación, centrado en las relaciones, el lenguaje y los objetivos del encuentro y las respuestas desde la perspectiva de grupos locales y cosmopolitas, y de las * personas que, a pesar de ubicarse en diferentes posiciones relativas de poder, experimentan el proceso de estar mutuamente dislocadas de aquello que ha significado cultura para cualquiera de ellas. Esta modalidad ha mostrado que el centro del análisis etnográfico contemporáneo no se encuentra en reclamar algún estado cultural previo, o su sutil preservación a pesar de los cambios, sino en las nuevas formas culturales que han surgido en las situaciones coloniales subalternas. La otra modalidad de investigación etnográfica, mucho menos común, se incorpora conscientemente en el sistema mundo, asociado actualmente con la ola de capital intelectual denominado posmoderno, y sale de los lugares y situaciones locales de la investigación etnográfica convencional al examinar la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso. Esta clase de investigación define para sí un objeto de estudio que no puede ser abordado etnográficamente si permanece centrado en una sola localidad intensamente investigada. En cambio, desarrolla una estrategia de investigación que reconoce los conceptos teóricos sobre lo macro y las narrativas sobre el sistema mundo pero no depende de ellos para delinear la arquitectura contextual en la que están enmarcados los sujetos. Esta etnografía móvil toma trayectorias inesperadas al seguir formaciones culturales a través y dentro de múltiples sitios de actividad que desestabilizan la distinción, por ejemplo, entre mundo “Ethnography in/of the World System. The emergence of multi-sited ethnography” (1995), en Annual Review of Anthropology, núm. 24, pp. 95 - 117. Traducción de Miguel Ángel Aguilar Díaz, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Candidato a doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal de vida y sistema (Holub, 1991), distinción a partir de la cual se han concebido múltiples etnografías. Del mismo modo en que esta modalidad investiga y construye etnográficamente los mundos de vida de varios sujetos situados, también construye etnográficamente aspectos del sistema en sí mismo, a través de conexiones y asociaciones que aparecen sugeridas en las localidades. Esta segunda manera de hacer etnografía, aún emergente, es la que abordaré en este ensayo y puede comenzar en el sistema mundo aunque, dado el modo en que su objeto de estudio evoluciona, viene a ser circunstancialmente también del sistema mundo. En particular me centro en las diferentes estrategias de mapeo evidentes en este tipo de etnografía y en los retos que plantea para los supuestos y expectativas incorporados en el mismo método etnográfico. Por supuesto, el capital intelectual del así llamado posmodernismo ha proporcionado ideas y conceptos para el surgimiento de la etnografía multilocal, pero más importante aún es que ésta surge como respuesta a retos empíricos en el mundo y, por tanto, a la transformación de los sitios de producción cultural (ver especialmente Harding y Myers, 1994). Seguir empíricamente el hilo conductor de procesos culturales lleva a la etnografía multilocal. La investigación antropológica que ha incorporado a los sujetos etnográficos de estudio en contextos como los del sistema mundo, las economías políticas históricas del colonialismo, los regímenes de mercado, la formación del Estado y la construcción de la nación, se ha desarrollado explícitamente dentro de los marcos conceptuales de la antropología marxista (e.g. Donham, 1990), la antropología y economía política (e.g. Roseberry, 1989) y la antropología y la historia (e.g. Comaroff y Comaroff, 1992; Roseberry, 1989). No obstante algunos ejemplos contemporáneos de la etnografía multilocal se han realizado dentro de estos marcos conceptuales tradicionales, muchos de los ejemplos más reveladores han surgido en campos de trabajo que no han sido identificados con estos contextos típicamente basados en el sistema mundo. Éstos han surgido más bien de la participación de la antropología en áreas interdisciplinarias que han evolucionado desde la década de los ochenta, tales como los estudios de los medios de comunicación, los estudios feministas, los estudios de ciencia y tecnología y algunas líneas de los estudios culturales (ver Featherstone, 1990; Lash y Friedman, 1992). Precisamente, dado que estos ámbitos interdisciplinarios no comparten un objeto de estudio claramente delimitado, es que las distintas perspectivas disciplinarias que participan en ellos tienden a ser cuestionados. Para la etnografía, esto significa que el sistema mundo no es el marco holístico teóricamente 112 configurado que da contexto al análisis contemporáneo de personas o sujetos locales observados de cerca por los etnógrafos, pero los vuelve, parte por parte, en objetos de estudio multilocales, a un tiempo completos y discontinuos. Las lógicas culturales, tan buscadas en antropología, son siempre producidas de manera múltiple, y cualquier descripción etnográfica de ellas encuentra que están, al menos parcialmente, constituidas dentro de sitios del llamado sistema (i.e. instituciones interconectadas de medios de comunicación, mercados, estados, industrias, universidades; las elites mundiales, expertos y clases medias). La estrategia de seguir literalmente las conexiones, asociaciones y relaciones imputables se encuentra en el centro mismo del diseño de la investigación etnográfica multilocal. Los cambios en las perspectivas macro sobre el sistema mundo a partir de los setenta han ubicado bien las tendencias de la etnografía aquí descritas. La propuesta de Wallerstein sobre el sistema mundo revivió a una ciencia social generalmente ubicada en la historia. Proporcionó una gran narrativa sistémica sobre la historia mundial que invitaba a ser completada y debatida a través de la producción de historia social y de etnografías regionales y microgeográficas. En 1982 Wolf (1982) proporcionó una articulación para la versión específicamente antropológica de la narrativa sobre el gran sistema mundo que preservaba, aunque en una escala comparativa, el modelo del proyecto etnográfico de investigación como el de un solo sitio en el que se exploran situaciones locales. Los seguidores del planteamiento del sistema mundo en los ochenta avanzaron en la discusión a partir tanto de nuevos conjuntos de influencias intelectuales, que se oponían a trabajar dentro del contexto de sistemas de narrativas de macroprocesos cerrados aunque dinámicos, cuanto de la consciencia reflexiva en los medios académicos acerca de los cambios masivos generados en los regímenes internacionales de economía política después de la Segunda Guerra Mundial. Para quienes en diferentes disciplinas estaban interesados en colocar sus proyectos específicos de investigación en el desarrollo de las nuevas estructuraciones económicas, en las cuales las narrativas históricas del pasado no eran ya completamente adecuadas, la firmeza del marco conceptual sobre el sistema mundo fue reemplazada por varias descripciones sobre la disolución y la fragmentación, así como por nuevos procesos —capturados en conceptos como posfordismo (Harvey, 1989), compresión del tiempo-espacio (Harvey, 1989), especialización flexible (Harvey, 1989), fin del capitalismo organizado (Lash y Urry, 1987) y, más recientemente, globalización (Featherstone, 1990; Hannerz, 1992; Sklair, 1991) y transnacionalismo (Glick Schiller, Basch George E. Marcus y Blanc Szanton, 1992; Glick Schiller y Fouron, 1990)— ninguno de los cuales puede ser completamente entendido en términos de los macromodelos anteriores al sistema capitalista mundial. Inclusive desde el corazón de la economía neoclásica hay afirmaciones elocuentes (y no totalmente pesimistas) sobre las dificultades contemporáneas para lograr una buena comprensión sistémica de la economía política contemporánea. Como dijo, por ejemplo, Robert Solow en 1991, premio Nobel del Massachusetts Institute of Technology (MIT): “No hay ninguna síntesis teórica gloriosa del capitalismo que pueda plasmarse en un libro y luego seguirla. Hay que encontrar el camino propio” (Solow, 1991). ¿Qué significa para el etnógrafo encontrar ese camino propio? Para los etnógrafos interesados en los cambios culturales y sociales contemporáneos locales, la investigación unilocal no puede ser ya ubicada fácilmente en una perspectiva de sistema mundo. Esta perspectiva se ha vuelto fragmentada, es decir “local” en sentido estricto. Con el colapso de la fácil distinción entre sistema y mundo de vida (Holub, 1991) como modalidad para situar y diseñar la investigación etnográfica en el mundo contemporáneo, las únicas alternativas han sido las de emplear sucesivamente diferentes trabajos académicos sobre cambios globales en la economía política como el contexto para estudios unilocales que se definen y enmarcan totalmente en términos de esos trabajos que en su mayoría no son etnográficos, o bien buscar una ruta más abierta y especulativa para construir sujetos al tiempo que se elaboran los contextos discontinuos en los cuales actúan y se actúa sobre ellos. La distinción entre mundos de vida de los sujetos y sistema no se sostiene, y el aporte de la etnografía dentro del alcance de lo local, perspectiva cercana, es descubrir originales rutas de conexión y asociación a través de las cuales el interés etnográfico tradicional relacionado con la agencia, los símbolos y las prácticas cotidianas pueda seguir siendo expresado en un lienzo con una configuración espacial diferente. Lo que está en juego aquí son las perspectivas y los compromisos tradicionales respecto al método etnográfico, algo que en los últimos tiempos no ha sido muy discutido en términos metodológicos. Más bien, las discusiones recientes sobre el método se han ubicado en los discursos sobre la autorrepresentación en la etnografía contemporánea, misma que pone el énfasis en temas de ética, compromiso y activismo. La implicación metodológica más clara sobre la forma en que la etnografía multilocal está concebida en un lenguaje más comprometido pudiera parecer algo mecánico, con un cierto sabor a positivismo antiguo y a una toma de posición no comprometida, característica de una cien- cia social libre de valores. La selección de espacios y ámbitos de investigación surge de manera inseparable de la manera muy politizada en que son conceptuados los problemas de investigación y de escritura. Con todo, para la etnografía convencional, tal y como ha sido practicada en antropología, los temas más relevantes asociados con los estudios multilocales emergentes se pueden comprender más claramente en términos metodológicos (ver especialmente Lindenbaum y Lock, 1993), así que aquí he adoptado este interés metodológico. En consecuencia, en la sección final considero a la persona reflexiva y activista a través de la cual esta modalidad de investigación etnográfica puede articular y diseñar preguntas e investigaciones. Ansiedades metodológicas Entre los antropólogos, el desplazamiento teórico hacia la etnografía multilocal puede originar tres tipos de ansiedades metodológicas: preocupación por los límites de la etnografía, por la reducción del poder del trabajo de campo y por la pérdida de lo subalterno. Probando los límites de la etnografía Se dice que la etnografía pone atención en lo cotidiano, en el conocimiento cara a cara de comunidades y grupos. La idea de que pueda expandirse de su comprometido localismo para representar un sistema que es captado mucho mejor por modelos abstractos y estadísticas agregadas parece algo antitético y que va más allá de sus límites. No obstante la etnografía multilocal es un ejercicio de mapear un terreno, su finalidad no es la representación holística ni generar un retrato etnográfico del sistema mundo como totalidad. Más bien, sostiene que cualquier etnografía de una formación cultural en el sistema mundo es también una etnografía del sistema y que, por tanto, no puede ser entendida sólo en términos de la puesta en escena convencional de la etnografía unilocal, suponiendo realmente que el objeto de estudio sea la formación cultural producida en diferentes localidades, y no necesariamente las condiciones de un grupo particular de sujetos. Para la etnografía, entonces, no existe lo global en el contraste local-global tan frecuentemente evocado en estos tiempos. Lo global es una dimensión emergente en la discusión sobre la conexión entre lugares en la etnografía multilocal. De manera concomitante, para la etnografía multilocal es suficiente estipular algún tipo de sistema mundo, siempre y cuando los términos de cualquier macroconstructo de ese sis- 113 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal tema no suplanten el contexto del trabajo etnográfico, que se vuelve oportunamente constituido por la trayectoria que toma en el diseño de sus sitios. Reducción del poder del trabajo de campo Este tema surge si se considera que la etnografía multilocal es posible sin reducir los tipos de conocimiento y aptitudes esperados del trabajo de campo. En otras palabras, ¿el trabajo de campo multilocal es algo práctico? Una respuesta es que el campo concebido y abarcado de manera general en la experiencia de trabajo de campo en la mayor parte de los proyectos etnográficos usuales atraviesa en realidad muchas localidades de trabajo potencial; pero, mientras el trabajo se desarrolla, operan principios de selección para alinear el campo efectivo respecto a las percepciones disciplinarias tradicionales sobre qué debe ser el objeto de estudio. Así, el trabajo de campo, tal y como es percibido y practicado habitualmente, es en sí mismo potencialmente multilocal. Más aún, la historia cultural tradicional (e.g. Campbell, 1987; Ginzburg, 1993) es en buena medida multilocal; pero, a diferencia de lo que sucede en la antropología, este rasgo no es problemático. Indudablemente esto tiene que ver con la naturaleza fragmentaria y reconstructiva del método histórico, en el cual es fundamental ordenar y probar la relación entre materiales dispersos. Probablemente la apreciación de los antropólogos sobre las dificultades de hacer una etnografía intensiva en cualquier lugar y la satisfacción experimentada cuando está bien hecho el trabajo en el pasado sean los elementos que inducirían seriamente a pensar en qué momento el etnógrafo se vuelve móvil y se pueda decir que ha hecho un buen trabajo de campo. Bien mirado, algo de la mística y de la realidad del trabajo de campo convencional se pierde al cambiar hacia la etnografía multilocal; sin embargo, no todos 114 los sitios son tratados con la misma intensidad a través de un conjunto uniforme de prácticas de campo. Las etnografías multilocales son inevitablemente el producto de conocimientos de varias intensidades y calidades. Hacer investigación etnográfica, por ejemplo, sobre los antecedentes sociales de las personas que producen un tipo particular de discurso sobre la política, requiere diversas prácticas y oportunidades distintas a las del trabajo de campo que se tendrían que hacer en las comunidades afectadas por dicha política. Conjuntar múltiples sitios en el mismo contexto de estudio y postular su relación con base en una investigación etnográfica directa es una importante contribución de este tipo de etnografía, independientemente de la variabilidad de la calidad y de la accesibilidad de esa investigación a diferentes sitios. Por tanto, numerosos factores controlan la calidad del trabajo de campo en la investigación multilocal. El punto es que, en esa investigación, ciertos conceptos valorados del trabajo de campo y lo que ofrecen al aplicarse se ven amenazados de quedar desubicados o descentrados en el desarrollo de una etnografía multilocal. A pesar de todo, aquello que no se pierde, sino que sigue siendo esencial en la investigación multilocal, es la función de traducción de un lenguaje o idioma cultural a otro. Esta función se ve aumentada ya que no es practicada en el contexto primario y dualista “ellos/ nosotros” de la etnografía convencional, sino que requiere considerablemente de mayores matices dado que la práctica de traducir conecta los distintos sitios que explora la investigación junto con fracturas inesperadas e incluso disonantes del lugar social. En realidad, lo persuasivo del amplio campo que cualquier etnografía construye y mapea reside en su capacidad de generar conexiones mediante la traducción y el seguimiento de discursos distintivos de sitio a sitio. En este gran reto de la traducción, el aprendizaje del lenguaje literal sigue siendo tan importante como lo ha sido al preparar el trabajo de campo tradicional. George E. Marcus De la misma forma que “saber el idioma” garantiza la integridad de este último tipo de trabajo de campo y da al campo o comunidad acotada —como pueblo, grupo étnico o comunidad— mayor coherencia como cultura, esta habilidad es también importante en el trabajo de campo multilocal e incluso puede tener mayor relevancia. Probablemente no sea accidental que hasta ahora los ejemplos de investigación multilocal se hayan desarrollado en contextos monolingües (principalmente angloamericanos), en donde un conocimiento fino del idioma no representa problema para quienes hablan inglés como lengua materna. Por ello, si tal tipo de etnografía puede florecer en campos que la antropología ha definido como de interés emblemático, pronto se convertirá en multilingüe tanto como multilocal. En este sentido, cumple —y en momentos excede— las demandas más significativas del trabajo de campo tradicional. La pérdida de lo subalterno Los sujetos situados han dejado de ser los únicos hacia quienes se orienta la etnografía interesada en el sistema mundo; ahora también se centra habitualmente en sujetos subalternos, los posicionados por la dominación sistémica (factibles de ubicar en y por la economía política capitalista y colonialista en su gran variedad de formas). Aunque la etnografía multilocal no requiere necesariamente abandonar la perspectiva de lo subalterno está encaminada a cambiar el centro de atención a otros dominios de la producción cultural y, en última instancia, a cuestionar este posicionamiento usualmente privilegiado en la perspectiva etnográfica. En el contexto de los estudios sobre la ciencia, Haraway es elocuente a este respecto: Un compromiso respecto al posicionamiento móvil y al desprendimiento apasionado depende de la imposibilidad de una política y una epistemología de la “identidad” que sean inocentes como estrategias para ver desde el punto de vista de los subyugados para poder ver bien. Uno no puede “ser” una célula o una molécula —o una mujer, alguien colonizado, un trabajador etcétera— si uno intenta ver críticamente desde estas posiciones... (Haraway, 1991b: 192). Al ceder el interés etnográfico en conocer el punto de vista de lo subalterno, también se descentra el marco conceptual sobre resistencia y contracultura (acomodación) que ha generado un cuerpo considerable de valiosas investigaciones (ver Scott, 1985), para tener así un espacio reconfigurado de múltiples sitios de producción cultural, en donde las preguntas sobre resistencia, si bien no olvidadas, se encuentran por lo general subordinadas a diferentes tipos de interrogantes sobre la forma de los procesos sistémicos y las complicidades con estos procesos, entre varios sujetos posicionados en el sistema. En consecuencia, es un error entender la etnografía multilocal, como en ocasiones ha ocurrido, como una simple suma de perspectivas periféricas al núcleo de lo subalterno —por ejemplo cuando se suman perspectivas sobre elites e instituciones o “simplemente se estudia” para tener una visión más completa de la realidad—. Más bien, este tipo de etnografía mapea un nuevo objeto de estudio en el cual diversas narrativas previas que situaban al objeto, como las de la resistencia y la acomodación, se vuelven calificadas al expandir lo que está etnográficamente “en el paisaje” de la investigación, al tiempo que se desarrolla en el campo y, eventualmente, se escribe. La etnografía multilocal tampoco es, como se le ha entendido algunas veces, un tipo diferente de comparación controlada largamente integrada a la práctica antropológica; sin embargo, representa una vuelta a los estudios antropológicos comparativos. La comparación controlada, común en la antropología, es en realidad multilocal, pero opera en un plano espacial lineal, independientemente de que el contexto sea una región, una región cultural amplia o el sistema mundo (ver, por ejemplo, Friedman, 1994, Smith, 1976). Además, las comparaciones se generan para unidades conceptuales concebidas como homogéneas (pueblos, comunidades, localidades) y usualmente se llevan a cabo con periodos temporales definidos de manera distinta o proyectos de trabajo de campo diferentes. En proyectos de investigación basados en la etnografía multilocal se desarrolla de facto la dimensión comparativa como una función del plano de movimiento y descubrimiento fracturado y discontinuo entre localidades, mientras se mapea el objeto de estudio y se requiere plantear lógicas de relaciones, traducciones y asociación entre estos sitios. Así, en la etnografía multilocal, la comparación se efectúa a partir de plantear preguntas a un objeto de estudio emergente, cuyos contornos, sitios y relaciones no son conocidos de antemano, pero que son en sí mismos una contribución para realizar una descripción y análisis que tiene, en el mundo real, sitios de investigación diferentes y conectados de manera compleja. El objeto de estudio es en última instancia móvil y múltiplemente situado. Cualquier etnografía de tal objeto tendrá una dimensión comparativa que le es constitutiva en la forma de yuxtaposición de fenómenos que convencionalmente han parecido como (o, conceptualmente, han sido mantenidos 115 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal como) “mundos aparte”. La comparación se reintegra al mismo acto de especificación etnográfica a través de un diseño de investigación basado en yuxtaposiciones, en el cual lo global se colapsa en, y es vuelto parte integral de, situaciones locales paralelas y vinculadas entre sí, más que como algo monolítico o externo a ellas. Este movimiento hacia la comparación incorporada en la etnografía multilocal estimula los análisis de culturas ubicadas en un paisaje para el cual no hay hasta el momento una concepción teórica desarrollada o un modelo descriptivo. Campos interdisciplinarios y nuevos objetos de estudio Dentro del gran capital intelectual asociado con el posmodernismo existen diversas fuentes de inspiración para la etnografía multilocal. Se podría pensar, por ejemplo, en Foucault y la díada poder/conocimiento lo mismo que en la noción de heterotropia (Dreyfus y Rabinow, 1983), el rizoma de Deleuze y Guattari (1988), la diseminación de Derrida (1981) y la yuxtaposición de Lyotard a través del “blocking together” (Readings, 1991). Estos conceptos anticipan muchas de las condiciones contemporáneas, sociales y culturales, con las cuales los etnógrafos y otros académicos intentan discutir, al conceptuar sus objetos de estudio en la ausencia de modelos holísticos confiables de macroprocesos para contextuar sus referentes en la investigación, tales como el sistema mundo, el capitalismo, el Estado, la nación, etcétera. De cualquier forma, ese capital teórico no es por lo general la fuente más cercana para generar los términos a partir de los cuales la etnografía multilocal es pensada y concebida. Más bien, la etnografía multilocal está intelectualmente elaborada en función de las construcciones específicas y los discursos que aparecen en cierto número de áreas interdisciplinarias que emplean el capital teórico diverso que inspira al posmodernismo a fin de reconfigurar las condiciones para el estudio de culturas y sociedades contemporáneas. Esta sección muestra brevemente tres entornos donde los objetos de estudio han sido evocados apropiadamente para realizar trabajos de investigación múltiples, móviles y hechos con varios métodos, incluyendo específicamente a la etnografía multilocal. Desafortunadamente, hay muchos más conceptos y puntos de vista sobre cómo hacer una etnografía multilocal que ejemplos logrados (ver la próxima sección). Con todo, no hay duda de que, dentro de distintos campos interdisciplinarios, los siguientes conceptos para objetos de estudio reconfigurados surgen no de ejercicios teóricos aislados, sino de esfuerzos de investi- 116 gaciones en curso, vitales y activas, cuyos resultados tienen que ser todavía completamente establecidos. Los análisis relativos a los medios de comunicación han sido lugares importantes donde ha aflorado la investigación etnográfica multilocal. Por un lado, han aparecido distintos tipos de investigación sobre el ámbito de la producción (principalmente en la industria televisiva y de películas) y, por el otro, sobre la recepción de estos productos. Ambas funciones se han incorporado y vinculado entre sí dentro del marco de proyectos individuales de investigación, haciendo más compleja la trayectoria de las modalidades de investigación etnográfica que ya tendía a ser multilocal en la construcción de sus objetos de estudio (Radway, 1988). En antropología, se ha observado un giro de los antiguos intereses respecto a la etnografía del cine hacia un terreno más extenso para el estudio de los medios de comunicación indígenas. Los trabajos de Ginsburg (1993 y 1996) han sido claves para esta transformación. El cambio ha sido estimulado por la investigación y la participación etnográfica en los movimientos contemporáneos de los pueblos indígenas dentro de estados nación. En estos movimientos, el control de los medios de comunicación masiva y el papel activista de los pueblos indígenas como productores en ellos, han reconfigurado el espacio en el cual puede hacerse realmente la etnografía de muchos de los sujetos tradicionales de la antropología; y también han vuelto a este espacio inherentemente multilocal (ver, por ejemplo Turner, 1991). La combinación señalada arriba de los sitios de producción y recepción en los estudios sobre los medios ha reforzado esta tendencia en el diseño de la investigación etnográfica, específicamente en relación con los medios indígenas. El estudio social y cultural de la ciencia y la tecnología es otro espacio en el que diversos tipos de investigación etnográfica multilocal han establecido su importancia. Teóricos como Latour (1987 y 1988) y Haraway (1991a y 1991b) han sido cruciales para impulsar las dimensiones etnográficas de este campo, más allá de los estudios pioneros en laboratorios, hacia tiempos y espacios sociales y culturales de mayor complejidad, y también multilocales. La noción del cyborg propuesta por Haraway (1991a) ha sido un constructo especialmente influyente para estimular a aquellos que hacen trabajo de campo con la intención de pensar heterodoxamente los sitios yuxtapuestos que constituyen sus objetos de estudio (Downey, Dumit y Traweek, 1995). En el trabajo antropológico, dentro del campo de los estudios culturales sobre ciencia y tecnología, la tendencia hacia la etnografía multilocal es más significativa en las siguientes áreas: el estudio de los temas que se George E. Marcus refieren a las tecnologías reproductivas y de reproducción —lo que ha originado un importante dominio de la investigación feminista en la antropología médica (Ginsburg y Rapp, 1996)—; los análisis epidemiológicos en antropología médica (Balshem, 1993); las investigaciones sobre nuevas modalidades de comunicación electrónica, tales como el internet (ver, por ejemplo Escobar, 1993 y Marcus, 1996); y las indagaciones interesadas en el ambientalismo y los desastres tóxicos (por ejemplo Laughlin, 1995; Stewart, 1995; Zonabend, 1993). Otra área es el estudio de la emergencia de la biotecnología y los “grandes” proyectos científicos como el del genoma humano (particularmente interesante es el trabajo de Rabinow [1995] sobre el descubrimiento de la reacción en cadena de la polymerasa, especialmente vinculado con el estilo multilocal de su trabajo anterior sobre la modernidad francesa [Rabinow, 1989]). El título de una encuesta reciente sobre biotecnología: Sueño de Gen, Wall Street, Academia y el surgimiento de la biotecnología (Teitelman, 1989), enfoca la tendencia metodológica hacia los objetos de estudio multilocales. Entre las inspiraciones e influencias difusas del gran campo interdisciplinario de estudios culturales en los Estados Unidos, la colección editada por Grossberg et al. (1992) analiza las posibilidades y limitaciones de esta notable reconstrucción de la temprana y difusa discusión sobre el posmodernismo durante los setenta y los ochenta. Dentro del campo difuso de los estudios culturales, el proyecto de Public Culture merece una mención especial dado que se centra en problemas que han interesado durante mucho tiempo a la antropología y a los estudios culturales. El proyecto se originó tomando como base los postulados de Arjun Appadurai y Carol Breckenridge y se ha desarrollado a través del Centro para los Estudios Culturales Transnacionales, con sede en Chicago (Chicago Cultural Studies Group, 1992) cuya revista, Public Culture, es su principal publicación. Este proyecto ha constituido un punto de encuentro significativo para múltiples ramas de los estudios culturales; se concibió de manera general a partir de la preocupación para repensar las ideas de cultura (espe- cialmente temas de producción trans e intercultural) frente a los cambios contemporáneos en el sistema mundo. El artículo ampliamente leído de Appadurai (1990) sobre la economía cultural global ha proporcionado una compleja visión multilocal para investigar este dominio transnacional, que desafía las prácticas de antaño de “localizar” la(s) cultura(s) en lugar(es). Repensar teóricamente conceptos de espacio y lugar en la investigación etnográfica (Gupta y Ferguson, 1992b; Harding y Myers, 1994), ha sido una constante inspiración para el trabajo de sociólogos y geógrafos culturales y ha estimulado la apertura de tipos de investigación antropológica tradicionales hacia construcciones multilocales de diseños de investigación etnográfica. Por ejemplo, los estudios sobre migración se han vuelto parte de un cuerpo mucho más rico de trabajos sobre poblaciones desplazadas y parcialmente asentadas entre fronteras, en el exilio y en diásporas (véase Clifford, 1994; Gilroy, 1993; Ong, 1993). Estos trabajos, interesados teóricamente en la construcción de identidades en contextos globales-locales se relacionan con los métodos y espacios construidos por los estudios sobre medios de comunicación (Abu-Lughod, 1993 y Naficy, 1993). Los estudios relativos al desarrollo empiezan también a ser concebidos de otra forma. Las importantes críticas realizadas por Ferguson (1990) y Escobar (1994a) en relación con las agencias de desarrollo y sus paradigmas en el pasado, han llevado a entender de manera diferente ese campo de estudio. Por ejemplo, el ensayo de Escobar (1994b) sobre una región en Colombia dibuja la intersección entre movimientos sociales, ideas tradicionales sobre el desarrollo y la poderosa doctrina ambientalista de la biodiversidad. Una vez más, volver a dibujar los límites de temas de estudio genera aquí un traslape con los terrenos establecidos ya por otros enfoques interdisciplinarios, como los estudios de los medios y de ciencia y tecnología. Pero las manifestaciones más interesantes de estas reconfiguraciones de perspectiva, en los trabajos interdisciplinarios que se sobreponen, están en la modalidad de construcción de espacios multilocales de estudio en proyectos individuales de investigación; hacia ellos nos dirigiremos. 117 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Modalidades de construcción Seguir a las personas En el caso de la investigación etnográfica, existen visiones conceptuales muy poderosas de espacios multilocales que han sido especialmente influyentes en la antropología. Tal es el caso del constructo de Haraway del cyborg (Haraway, 1991a) y la idea de Appadurai (1990) sobre la economía cultural global con sus diferentes tipos de “paisajes” que, sin embargo, no funcionan como guías para el diseño de investigación que ejemplificaría y realizaría dichas visiones. Esto requiere una discusión más literal de problemas metodológicos, por ejemplo, cómo elaborar el espacio multilocal a través del cual se mueve el etnógrafo. Los debates explícitamente metodológicos son escasos. Una excepción interesante es la polémica altamente teórica propuesta por Stratherns (1991) para repensar los problemas de relación y conexión, a la luz de las influyentes ideas en los estudios de ciencia y tecnología derivados de la teoría del caos (Gleick, 1987) y la noción de Haraway del cyborg. A pesar de la naturaleza abstracta del trabajo de Stratherns, se mantiene cercano a las discusiones que abordan cómo se puede diseñar el trabajo etnográfico. La investigación multilocal está diseñada alrededor de cadenas, sendas, tramas, conjunciones o yuxtaposiciones de locaciones en las cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con una lógica explícita de asociación o conexión entre sitios que de hecho definen el argumento de la etnografía. En realidad, tal etnografía multilocal es una puesta al día de una sofisticada práctica del constructivismo, una de los más interesantes y fértiles ejercicios de representación e investigación del movimiento vanguardista ruso de cambio social, justo antes y después de su revolución. Los constructivistas consideraban al artista como un ingeniero cuya tarea consistía en elaborar objetos útiles, como un trabajador fabril, al tiempo que participaba activamente en la construcción de una nueva sociedad. El cine, especialmente el trabajo de Vertov (El hombre de la cámara), fue uno de los medios más creativos, y de hecho con enfoque etnográfico, mediante el cual se generó el constructivismo (Petric, 1987). Desde una perspectiva metodológica, el trabajo de Vertov es una excelente fuente de inspiración para la etnografía multilocal. Las etnografías multilocales definen sus objetos de estudio partiendo de diferentes modalidades o técnicas. Éstas pueden entenderse como prácticas de construcción a través (de manera planeada u oportunista) del movimiento y rastreo en diferentes escenarios de un complejo fenómeno cultural dado e inicial de una identidad conceptual, que resulta ser contingente y maleable al momento de rastrearla. Esta técnica es probablemente la manera más obvia y convencional de materializar una etnografía multilocal. Los Argonautas del Pacífico Occidental es el libro arquetípico (Malinowski, 1922). El intercambio o la circulación de objetos o la extensión en el espacio de formas culturales particulares como el ciclo ritual y el peregrinaje pueden ser el motivo para tal etnografía, pero el procedimiento es seguir y permanecer con los movimientos de un grupo particular de sujetos iniciales. Los estudios de migración son tal vez el género de investigación contemporánea más usual para esta forma de etnografía multilocal. Dentro de este género, un artículo reciente de Rouse (1991) —pero ver también las propuestas de Gupta y Ferguson (1992a), lo mismo que el libro que coordinaron (Gupta y Ferguson, 1992b)— es importante y frecuentemente citado en los estudios sobre migración (Grasmuck y Pessar, 1991), en particular en las investigaciones sobre la diáspora, que han surgido como uno de los géneros significativos en los estudios culturales. Rouse sigue a sus sujetos mexicanos a través de la frontera y en diferentes lugares, al modo convencional de los estudios de migración, pero a partir del espíritu contemporáneo de una etnografía multilocal autoconsciente, materializa un nuevo objeto de estudio: una evocación del mundo de la diáspora independiente del simple movimiento de personas de un lugar a otro. El estudio de Willis (1981) y el de Foley (1990) sobre una escuela en Texas, inspirado por el primero, son una versión en perspectiva de “seguir a las personas”; su significación estratégica consiste en que, a partir de una investigación unilocal con múltiples sitios evocados, es encontrado el conocimiento “fuera del escenario”, lo cual les permite hablar de lo que ocurre con los sujetos en otros sitios. En su trabajo, el sentido de sistema surge de la conexión entre los retratos etnográficos de sus sujetos y la relación asumida de estos retratos con los destinos de las mismas personas en otros lugares. 118 Seguir los objetos Este tipo de construcción del espacio multilocal de la investigación implica trazar la circulación a través de diferentes contextos de un objeto explícitamente material de estudio (al menos como es concebido inicialmente). Los objetos pueden ser bienes, regalos, dinero, obras de arte o propiedad intelectual y tal vez éste sea el acercamiento más común al estudio etnográfico de procesos en el sistema mundo capitalista. No hay George E. Marcus duda de que esta técnica está en el centro de la precisa metodología de Wallerstein para abordar procesos en el sistema mundo: El concepto de cadena de bienes es central para nuestra comprensión de procesos de la economía mundial capitalista... Tomemos como ejemplo cualquier producto de consumo, digamos la ropa. Se manufactura. El proceso de manufactura mínimamente implica bienes materiales, maquinaria y trabajo. Estos materiales son manufacturados o producidos de alguna forma. La maquinaria se manufactura. Y el trabajo debe ser reclutado sea localmente o por la inmigración, y también consume alimentos... Podemos continuar trazando cada “paso” hacia atrás en términos de sus insumos materiales, maquinaria, tierra, trabajo. La totalidad constituye una cadena de bienes (Wallerstein, 1991: 4). Difícilmente se puede decir que la cadena de bienes de Wallerstein sea propuesta con algún tipo de sensibilidad etnográfica; sin embargo, es claramente un esquema para una investigación multilocal. En la antropología, la historia cultural del azúcar realizada por Mintz (1985) es un muestra de la técnica de “seguir los objetos” desde una marco conceptual de economía política, que depende de una narrativa histórica general sobre el colonialismo y el capitalismo. De cualquier forma, los planteamientos más influyentes e importantes de esta técnica para la investigación multilocal sobre la circulación de los objetos es la introducción de Appadurai al libro La vida social de las cosas (Appadurai, 1986, ver también Coombe, 1995). Al trazar la relevancia cambiante de las cosas como bienes, regalos y recursos que circulan en diferentes contextos, Appadurai parte de muy pocos supuestos sobre la capacidad directiva de una gran narrativa de los macroprocesos en la economía política capitalista, pero permite a cambio que emerja etnográfica y especulativamente una idea de sistema al seguir las pautas de circulación de objetos. Aunque no existen etnografías en el género tradicionalmente asociado a los estudios contemporáneos de economía política capitalista que tengan un enfoque literalmente orientado hacia los objetos, hay una literatura impresionante sobre el consumo de bienes que, si bien no es multilocal en el diseño de la investigación, se produce dentro del espíritu abierto y especulativo de ubicar objetos en y a través de diferentes contextos. Recurriendo a esta técnica, la experimentación más explícita con la investigación multilocal parece haber surgido en los estudios sobre el mundo contemporáneo del arte y la estética (ver especialmente Marcus y Myers, 1996). Algunos ejemplos notables incluyen el trabajo de Myers (1992) sobre la circulación de las pinturas acrílicas de los pintupi en el arte occidental; el ensayo acerca del tango de Savigliano (1995); la investigación de Steiner (1994) sobre el tránsito de artesanías africanas en los mercados de arte occidental junto con la película de Taylor y Barbash (1993) basada en su trabajo; la obra de Silverman (1986) acerca del gusto en la Norteamérica de Reagan en tres lugares intensamente abordados; el mapeo de Feld (1994) sobre la world music y el world beat y el estudio de Bright (s/f y 1998) sobre los low riders chicanos. Por último, entre algunos de los ejemplos más influyentes y explícitamente multilocales entre los estudios sobre ciencia y tecnología está la modalidad de construir el espacio de la investigación empleando el “seguir el objeto”. El trabajo de Latour (1987 y 1988) es una muestra de este tipo de propuesta, aunque no tan contundente como la de Haraway, quien tiene una sensibilidad mucho más metafórica y material respecto a los objetos que ella rastrea. El trabajo de Latour (1988) sobre el triunfo de la biología de Pasteur en Francia coloca provocativamente a los microbios, las máquinas y a los humanos dentro del mismo plano o mapa de investigación, al decir que son equivalentes. Seguir la metáfora Cuando la cosa trazada se encuentra dentro del ámbito del discurso y de las modalidades de pensamiento, la circulación de signos, símbolos y metáforas guía el diseño de la etnografía. Esta modalidad implica intentar trazar las relaciones y sustentos sociales de asociaciones que están más claramente vivas en el lenguaje y hacer uso de medios visuales e impresos. Los influyentes estudios de Haraway trabajan básicamente recurriendo a este mecanismo de construcción del objeto de estudio. En antropología, la etnografía multilocal más acabada en esta orientación —y, en algún sentido, la más acabada y reflexionada etnografía multilocal en cualquiera de sus modalidades de construcción hasta el momento— es el trabajo de Martin: Flexible Bodies: Tracking Immunity in American Culture From the Days of Polio to the Ages of AIDS (1994). Su interés inicial está en las maneras de pensar el sistema inmunológico humano en diferentes lugares en la sociedad americana: en los medios masivos, “en la calle”, en el tratamiento del SIDA, entre médicos alternos y entre otros científicos. Le preocupa la variedad de discursos y registros respecto al sistema inmunológico y las características etnográficas de sus ubicaciones sociales. Emplea diferentes métodos y formas de participación para cada ubicación, algunos en mayor profundidad que otros. 119 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Martin señala un eje fundamental en su investigación: “Uno de los momentos más claros de ‘implosión’ en el trabajo de campo, cuando los elementos de diferentes contextos de investigación parecían colapsarse entre sí con gran fuerza, ocurrió cuando tomaba un curso universitario en inmunología” (Martin, 1994: 91). Con sensibilidad para las metáforas, Martin asocia el tema de la flexibilidad, tan prominente en las concepciones científicas del sistema inmunológico, con el régimen de especialización flexible, tan relevante en el capitalismo de finales del siglo XX. Posteriormente, la investigadora es llevada a una exploración fascinante de la teoría de la complejidad, en la cual el tema de la flexibilidad parece ser sistemáticamente pensado respecto a teorías y prácticas de administración corporativa, y respecto a nuevas ideologías del trabajo y a cómo son inculcadas en programas de entrenamiento en los cuales ella participa. Su provocadora discusión acerca de una forma emergente de subjetividad posdarwiniana en los Estados Unidos descansa en su capacidad persuasiva en el espacio etnográfico multilocal que ha seguido al descubrir asociaciones metafóricas. Así, esta modalidad de construir investigación multilocal es especialmente potente para unir locaciones de producción cultural que no han sido conectadas de manera evidente y, por tanto, para crear nuevas visiones, empíricamente argumentadas, de panoramas sociales. Seguir la trama, historia o alegoría Existen historias o narrativas contadas en el marco del trabajo de campo unilocal, que pueden ser heurísticas para aquel que trabaja en campo construyendo investigación multilocal. Esto ha sido una técnica rutinaria en la historia disciplinaria del análisis mitológico realizado por Lévi-Strauss en las llamadas sociedades tradicionales. En el contexto de la modernidad, el carácter de las historias que las personas narran como mitos en las situaciones cotidianas no es tan importante para quienes hacen trabajo de campo buscando procesos y asociaciones en el sistema mundo, como su propio sentido situado de los paisajes sociales. Leer buscando la trama y luego probarla en la realidad de la investigación etnográfica, que construye sus sitios de acuerdo con una narrativa elocuente es una forma interesante, virtualmente sin probar, de construir una investigación multilocal. De cualquier forma, la búsqueda que hace Brooks (1984) de la trama en los estudios clásicos de casos freudianos, como forma de desarrollar una innovadora lectura de las relaciones sociales en la sociedad victoriana, es sugerente por la manera en que las tramas, en historias y narrativas etnográfica- 120 mente encontradas, pueden usarse para diversificar el espacio de un objeto de estudio en el trabajo de campo. El renovado interés entre antropólogos y otros científicos sociales por la memoria social posiblemente sea el tipo de trabajo en que es usada esta técnica. La antología de Boyarin (1994) acerca de la reubicación o nuevo mapeo de la memoria implica luchas sociales sobre visiones alternativas acerca de la definición de la realidad colectiva. Los procesos de recordar y olvidar generan precisamente estos tipos de narrativas, tramas y alegorías que amenazan con reconfigurar, a veces de manera perturbadora, versiones que sirven al orden estatal e institucional. Así, tales narrativas y tramas son una rica fuente de conexiones, asociaciones y relaciones para conformar objetos de estudio multilocales. George E. Marcus Seguir la vida o biografía La historia de vida, una manera particularmente favorecida de generar datos etnográficos en los últimos años, es un caso especial de seguir la trama. Cómo producir y desarrollar historias de vida como etnografía ha sido un tema de amplias reflexiones, pero pocas veces se ha considerado el uso de la biografía narrativa como un mecanismo para diseñar investigación multilocal. Fischer (1991) provocó una de las pocas discusiones acerca del uso de la historia de vida en esta vertiente, y su trabajo con Abedi (Fischer y Abedi, 1990) es la puesta en marcha parcial de una estrategia para desarrollar análisis más sistemáticos, generalizados desde la historia de una vida individual particular (ver también su trabajo reciente [Fischer, 1995] sobre las autobiografías de científicos como documentos que sugieren formas más generales de materializar formaciones culturales ricas y diversas dentro de la historia y prácticas de diferentes ciencias). Las historias de vida revelan yuxtaposiciones de contextos sociales mediante una sucesión de experiencias narradas individualmente, que pueden ser desconocidas en el estudio estructural de procesos de este tipo. Son guías potenciales en la delineación de espacios etnográficos dentro de sistemas formados por distinciones categóricas que de otra forma harían estos espacios invisibles (aunque pueden ser más claramente revelados en historias de vida subalternas), pero que son formadas por asociaciones inesperadas o novedosas entre sitios y contextos sociales sugeridos por las historias de vida. Seguir el conflicto Finalmente, rastrear las diferentes partes o grupos en un conflicto define otra forma de crear un terreno multilocal en la investigación etnográfica. En sociedades a pequeña escala esto ha sido una técnica ya establecida (“el estudio de caso ampliado”) en la antropología legal. En las esferas públicas y más complejas de las sociedades contemporáneas, esta técnica es mucho más relevante como principio organizador para la etnografía multilocal. Más allá del contexto de la antropología legal, los asuntos más discutidos en la sociedad contemporánea se refieren simultáneamente a esferas de la vida cotidiana, instituciones legales y medios masivos de comunicación. Por lo tanto, los estudios etnográficos de estos temas requieren una construcción multilocal, probablemente de manera más explícita que cualquiera de las modalidades ya señaladas. La compilación editada por Sarat y Kearns (1993) y el seminario Amherst sobre Ley y Sociedad (Amherst Seminar, 1988) son muestras excelentes de trabajos inherentemente multilocales. La obra de Ginsburg (1989) sobre la controversia respecto al aborto en una pequeña comunidad y el estudio de Gaines (1991) acerca del conflicto sobre el status legal de las producciones culturales como poseedoras de derechos de autor ejemplifican cómo tópicos de investigación etnográfica vinculados al derecho y a los medios de comunicación se ramifican rápidamente en terrenos de investigación multilocal. La etnografía estratégicamente situada (unilocal) Como ocurre con el ya clásico estudio de Paul Willis (1981) sobre los niños ingleses de clase trabajadora en la escuela, algunas etnografías pueden, literalmente, no desplazarse. Sin embargo, sí pueden encontrar se ubicadas en un contexto multilocal. Esto es diferente de asumir o construir un contexto del sistema mundo. Independientemente del lugar particular de investigación, el sentido del sistema permanece como algo contingente y no asumido. De hecho, por lo general, lo que sucede en un lugar particular en el que se desarrolla la investigación se calibra o relativiza a partir de las repercusiones de este lugar sobre lo que acontece en otros sitios relacionados, inclusive cuando las otras localidades no se encuentran dentro del marco del diseño de investigación (por ejemplo, en el trabajo de Willis, el interés particular que él tiene por los niños en la escuela, único ámbito que estudia, es guiado por su conocimiento sobre lo que les ocurre en la fábrica). Esta etnografía estratégicamente situada puede parecer limitada como proyecto multilocal y debe distinguirse de la etnografía unilocal, que examina las articulaciones de los sujetos locales en primer lugar como subalternas a un sistema capitalista dominante o colonial. La etnografía estratégicamente situada intenta entender, de manera amplia, el sistema en términos etnográficos y, al mismo tiempo, a los sujetos locales. Es local sólo circunstancialmente, colocándose así en un contexto o campo muy diferente respecto a otras etnografías unilocales. Considerar esta visión limitada del proyecto unilocal nos da la oportunidad de preguntar acerca de los tipos de conocimiento local que son probados de manera distintiva dentro de los sitios de cualquier etnografía multilocal. Si no empleamos el marco teórico de resistencia y adaptación para estudiar la articulación de los sujetos a sistemas más amplios, ¿entonces qué se puede hacer? La pregunta central es, probablemente: ¿entre los sujetos locales qué es icónico respecto o en paralelo 121 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal al mismo fenómeno en los idiomas y términos de otro sitio relacionado y distanciado? Responder esta interrogante conlleva hacer una traducción y un seguimiento comparativo entre lugares, lo que, como ya señalé, es fundamental para la metodología de la etnografía multilocal. Dentro de un solo sitio el aspecto crucial tiene que ver con estar consciente del sistema en las acciones cotidianas en la vida de los sujetos. Esta no es una consciencia teóricamente abstracta tal como los científicos sociales la pueden buscar, sino una consciencia sensible, parcialmente articulada, de otros lugares y agentes específicos, no siempre tangibles, con los cuales se relacionan sujetos particulares. En el estudio de Willis esto se manifiesta en cuánto “conocimiento” expresan los niños en sus conversaciones sobre el sistema y conjunto de relaciones muy específicas de trabajo en que están atrapados. En los lugares más fracturados y discontinuos del estudio de Martin (1994) las nociones comunes, “de la calle” por así decirlo, del sistema inmunológico del cuerpo son las que se cotejan con nociones del sistema inmunológico provenientes del laboratorio y las que comparan con las ideas de flexibilidad en las salas de juntas de las corporaciones empresariales. En mi estudio sobre las dinastías de los ricos (Marcus y Hall, 1992) traté de entender cómo la administración abstracta de la riqueza en otra parte entra sutilmente en la vida cotidiana de familias prominentes. Llegar al ruido blanco en cualquier ambiente, según la visión del novelista De Lillo (1984), es lo que hace que la indagación etnográfica sea distintiva en la investigación multilocal o estratégicamente situada. Al identificar icónicamente en un lugar un fenómeno cultural que es reproducido en otra parte, se suscitan varias discusiones conceptuales que sirven de guía para indagar etnográficamente una “sensibilidad” para el sistema entre sujetos situados. Los ensayos de Taussig (1990) escritos bajo la noción general de sistema nervioso son sugerentes a este respecto, lo mismo que su investigación introduce etnográficamente (Taussig, 1992) la “facultad mimética” de Benjamin. La argumentación de Pietz (1993), sobre la noción de Marx de fetichismo en la teoría del capital, hace que este importante concepto se pueda emplear como otra manera de pensar las dimensiones sensibles al sistema en los pensamientos y acciones cotidianos articulados de los sujetos etnográficos. Estudios relativos a la fenomenología de la consciencia etnográficamente situada entre sujetos de un doble o múltiplemente construido sentido del yo, en contextos de nuevas formas de comunicación electrónica (Turkle, 1984), y sobre el hecho de heredar una gran riqueza (Marcus y Hall, 1992), proporcionan claves para el registro etnográfico de una sensibilidad multilocal en cualquier ubicación particular. La recien- 122 te etnografía de Tsing (1993) puede también entenderse como un valeroso intento de establecer novedosos modos de ver los registros más amplios de profusos materiales que surgen del trabajo de campo en un lugar fuera del camino. Finalmente, un objetivo central de la serie de anuarios Late Editions (Marcus, 1993, 1995 y 1996) es exponer, bajo diferentes temas, la variedad de consciencias y sensibilidades de fin de siglo insertadas en diversos sitios, al ser articuladas por interlocutores que experimentan con el formato de entrevistas o conversaciones empleadas por antropólogos y otros académicos que vuelven a los lugares en que han realizado trabajos previos. La forma más importante de conocimiento local en la que se interesa el etnógrafo multilocal es aquella que refleja el propio interés del etnógrafo: generar mapas. Clasificar las relaciones de lo local con lo global es un procedimiento relevante y extendido de conocimiento local que queda por ser reconocido y descubierto en los idiomas y discursos inherentes a cualquier lugar contemporáneo que pueda ser definido por su relación con el sistema mundo. En esta identificación intelectual y cognitiva entre el investigador y varios sujetos situados en el campo emergente de la investigación multilocal, la reflexividad se define de manera más poderosa como dimensión del método, y sirve para desplazar o recontextuar el tipo de discusión metodológica literal que he desarrollado más arriba. La discusión de Haraway (1991b) sobre el posicionamiento es tal vez la afirmación más elocuente sobre el contexto y la significación reflexiva de la investigación multilocal. En proyectos contemporáneos de investigación multilocal que se mueven entre esferas de actividad públicas y privadas, de contextos oficiales a subalternos, el etnógrafo está encaminado a encontrar discursos que se traslapan con los suyos. En todo campo de trabajo realizado hoy día, siempre hay otros que saben (o quieren saber) lo que sabe el etnógrafo, o que quieren saber lo que el etnógrafo quiere saber, a pesar de las diferentes posiciones de los sujetos. Tales identificaciones ambivalentes o percibidas, ubican inmediatamente al etnógrafo en el terreno en el que se está mapeando y reconfiguran cualquier discusión metodológica que suponga una perspectiva externa o desde “ningún lado”. En la práctica, el trabajo de campo multilocal se realiza invariablemente con una aguda consciencia de estar dentro del paisaje, y ya que éste cambia entre lugares, la identidad del etnógrafo requiere ser renegociada. Sólo en la escritura de la etnografía, como efecto de una modalidad de publicación en sí misma, se vuelve a asumir sin ambigüedades la autoridad del antropólogo, incluso cuando la publicación muestra las cambiantes identidades del trabajador de campo en el enfoque multilocal. George E. Marcus La virtud de la discusión de Haraway sobre el posicionamiento es que argumenta persuasivamente a favor de la objetividad que resulta de una práctica metodológica y escrupulosa de la reflexividad. De cualquier modo, en la investigación multilocal, resulta inevitable calificar o desvanecer la autoidentificación tradicional y privilegiada como etnógrafo a favor de una práctica de constante movilidad del posicionamiento en términos de las afinidades cambiantes del etnógrafo, afiliaciones con respecto a (y distancias de) aquellos con los que interactúa en diferentes sitios, lo cual constituye un sentido distintivo de “hacer investigación”. El etnógrafo como activista circunstancial Es apropiado como conclusión volver al punto de partida y ubicar los intereses metodológicos literales desarrollados en esta reseña en términos de un ethos particular de autopercepción, comúnmente evidenciado en la investigación multilocal, a partir de la experiencia del posicionamiento ya mencionada. Las preguntas metodológicas convencionales de las ciencias sociales del “cómo hacer para” parecen estar totalmente insertas y reunidas en el discurso político-ético de la autoidentificación desarrollado por el etnógrafo en la investigación multilocal. El movimiento entre lugares (y niveles de sociedad) da un carácter de activismo a tal investigación, que no (necesariamente) es el papel tradicional del activista autoasumido por académicos de izquierda en relación con su trabajo. Es decir, no me refiero al activismo identificado con la afiliación a un movimiento social particular fuera de la academia o dominio de investigación, ni tampoco a la afiliación a un imaginado papel de vanguardia asociado con un estilo particular de escritura con referencia a situaciones políticas en la sociedad o la cultura en un momento histórico específico. Más bien, hablo de un activismo muy específico y circunstancial a las condiciones de hacer investigación multilocal. Es una puesta en práctica del eslogan feminista de que la política es algo personal. Pero en este caso es lo político como sinónimo del individuo profesional y, dentro de esto último, lo que se discutía de manera clínica como lo metodológico. Al realizar investigación multilocal, uno se encuentra con todo tipo de compromisos personales contradictorios. Estos conflictos se resuelven, tal vez de manera ambivalente, no al refugiarse en ser un antropólogo académico distanciado, sino en ser una especie de etnógrafoactivista, renegociando identidades en diferentes lugares mientras uno aprende más sobre una parte del sistema mundo. Por ejemplo, en el libro de Martin, Flexible Bodies (1994), ella es una voluntaria que trabaja con personas con SIDA en un lugar, una estudiante de medicina, y una trabajadora que toma cursos de capacitación en un tercer sitio. Aunque políticamente comprometida al comienzo de la investigación, es también etnógrafa durante su desarrollo. La identidad o persona que da cierta unidad a sus movimientos, a través de un espacio dislocado, es el activismo circunstancial implícito al colaborar en tal variedad de sitios, donde la política y la ética de trabajar en cualquiera de ellos refleja un desempeño en los otros. En ciertos lugares, parece que uno está trabajando con, y en otros parece que está trabajando contra conjuntos de sujetos cambiantes. Esta condición de posiciones personales cambiantes, en relación con los sujetos y otros discursos activos en el campo que se traslapan con los propios, genera una sensación de hacer más que sólo etnografía, y es esta cualidad lo que produce la impresión de ser activista para y en contra del posicionamiento, incluso en todo trabajador de campo que se considere a sí mismo como apolítico. Por último, los compromisos circunstanciales que surgen en la movilidad del trabajo de campo multilocal proporcionan el tipo de sustituto psicológico para el sentimiento de seguridad de “estar ahí” de la observación participante en el trabajo de campo unilocal tradicional. Por lo general, uno se vincula con los activistas literales en el espacio de la investigación multilocal, y dadas las pasadas preferencias antropológicas de centrarse en los sujetos subalternos o marginales, tales activistas son comúnmente sustitutos de “la gente” de uno en la investigación tradicional. La sensación 123 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal de activismo emergente y circunstancial que se desarrolla entre los etnógrafos en un espacio multilocal y sus relaciones personales cercanas con los productores culturales (por ejemplo artistas, cineastas, organizadores), quienes a su vez se mueven en varios lugares de actividad, preserva para los etnógrafos involucrados en la investigación multilocal un vínculo esencial con la práctica tradicional de la observación participante y con la etnografía unilocal en el mapeo itinerante de nuevos mundos. 1992 Ethnography and the Historical Imagination, Westview, Boulder, CO. COOMBE, R. J. 1995 “The cultural life of things: globalization and anthropological approaches to commodification”, en Am. J Int. Law Polit. vol. 10, núm. 1. DELEUZE, G. Y F. GUATTARI 1988 A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Athlone, Londres. (Deleuze, G., 1988, Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, Pretextos, Valencia.) DELILLO, D. 1984 White Noise, Penguin, Nueva York. (DeLillo, D., 1994, Ruido de fondo, Circe, Barcelona.) DERRIDA, J. 1981 Bibliografía* Dissemination, University of Chicago Press, Chicago [1972]. DONHAM, D.L. 1990 ABU-LUGHOD, L., ED. 1993 “Screening politics in a world of nations”, en Public Culture núm. 11, pp. 465-606 (segmento especial). DOWNEY, G.L., J. DUMIT Y S. TRAWEEK 1995 AMHERST SEMINAR 1988 “Law and ideology”, en Law Soc. Reu. vol. 22, núm. 4 (número especial). APPADURAI, A. 1990 1986 The Social Life of things: commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Nueva York. 1983 1993 1994a Cancer in the Community: Class and Medical Authority, Smithsonian Institute Press, Washington. 1994b BOYARIN, J. 1994 “Space, time, and the politics of memory”, en J. Boyarin, ed., Remapping Memory: The Politics of Time Space, University of Minneapolis Press, Minneapolis, pp. 1-24. BRIGHT, BRENDA J. 1998 s/f “‘Heart Like a Car’: Low Rider Cars and Hispano/Chicano Culture in Northem New Mexico”, en The American Ethnologist, vol. 25, núm. 4. Low Rider: Chicano Culture in the Time of the Automobile, University of California Press, Berkeley (en prensa). BROOKS, P. 1984 1992 1992 1990 1994 The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Blackwell, Oxford. * FERGUSON, J. 1990 “Diasporas”, en S. Harding y F. Myers, eds., Cultural Anthropology vol. 9, núm. 3 (número especial), pp. 302-338. FISCHER, M. J. 1991 The Anti-Politics Machine: Development, Depolitization, and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge University Press, Nueva York. “The uses of life histories”, en Anthropol. Hum. Q vol. 16, núm. 1, pp. 24-27. FISCHER, A.M. Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa, University of Chicago Press, Chicago. Bibliografía y abreviaturas conforme al original (Nota del editor). 124 “From schizophonia to schismogenesis: on the discourses and commodification practices of ‘world music’ and ‘world beat’”, en C. Keil y S. Feld, Music Grooves, University of Chicago Press, Chicago, pp. 257-89. “Critical multiculturalism”, en Critical Inquiry, vol. 18, núm. 3, pp. 530-55. COMAROFF, J. Y J.L. COMAROFF 1991 Global Culture, Nationalism, Globalism, and Modernity, Londres, Sage. FELD, S. CLIFFORD, J. 1994 AIDS and Accusation: Haiti and the Geography of Blame, University of California Press, Berkeley. FEATHERSTONE M., ED. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Knopf, Nueva York. CHICAGO CULTURAL STUDIES GROUP “Welcome to Cyberia: notes on the anthropology of cyberculture”, en Current Anthropology núm. 35, pp. 211-231. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton. Cultural politics and biological diversity: state, capital, and social movements in the Pacific coast of Columbia, presentada a la Guggenheim Foundation Conference “Dissent and Direct Action in the Late Twentieth Century”, Otavalo, Ecuador, 15-19 junio. FARMER, P. CAMPBELL, C. 1987 Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, University of Chicago Press, Chicago. ESCOBAR, A. BALSHEM, M. 1993 Cyborgs and Citadels: Anthropological Interventions in Emerging Sciences and Technologies, School Am. Res. Press, Santa Fe, NM. DREYFUS, H.L. Y P. RABINOW “Disjuncture and difference in the global cultural economy”, en Public Culture núm. 2, pp. 1-24. APPADURAI, A., ED. History, Power Ideology: Central Issues in Marxism and History, Cambridge University Press, Nueva York. 1995 “(Eye) (I)ing the sciences and their signifiers (language, tropes, autobiographers): InterViewing for a cultural studies of science & George E. Marcus technology”, en G.E. Marcus, ed., Techno-Scientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. FISCHER, M. J. Y M. ABEDI 1990 Debating Muslims: Cultural Dialogues in Postmodernity and Tradition, University of Wisconsin Press, Madison. 1992b HANNERZ, U. 1992 Learning Capitalist Culture: Deep in the Heart of Tejas, University of Pennsylvania, Philadelphia. 1991a FRIEDLAND, R. Y D. BODEN 1994 NowHere: Space, Time, and Modernity, University of California Press, Berkeley. FRIEDMAN, J. 1994 Cultural Identity and Global Process, Sage, Londres. 1991b GAINES, J. 1991 Contested Culture: The Image, the Voice, and the Law, University NC Press, Chapel Hill. GILROY, P. 1993 1993 1994 1996 Contested Lives: The Abortion Debate in an American Community, University of California Press, Berkeley. “Aboriginal media and the Australian imaginary”, en Public Culture núm. 5, pp. 557-578. “Embedded aesthetics: creating a discursive space for indigenous media”, en Cultural Anthropology vol. 9, núm. 3, pp. 365-82. “Mediating culture: indigenous media, ethnographic film, and the production of identity”, en L. Deveraux y R. Hillman, eds., Fields of Vision, University of California Press, Berkeley. HARVEY, D. Conceiving the New World Order: The Global Stratification of Reproduction, University of California Press, Berkeley. 1994 1989 “Microhistory: two or three things that I know about it”, en Critical Inquiry, vol. 20, núm. 1, pp. 10-35. GLEICK, J. 1987 Chaos: Making a New Science, Penguin, Nueva York. GLICK SCHILLER, N., L. BASCH Y C. BLANC SZANTON 1992 The Transnationalization of Migration: Perspectives on Ethnicity and Race, Gordon & Breach, Nueva York. 1991 “‘Everywhere we go we are in danger’: Ti Manno and the emergence of a Haitian transnational identity”, en American Ethnology vol. 17, núm. 2, pp. 329-347. GRASMUCK, S. Y P. PESSAR 1991 1992 Cultural Studies, Routledge, Nueva York. GUPTA, A. Y J. FERGUSON 1992a “Beyond ‘culture’: space, identity, and the politics of difference”, en Cultural Anthropology, vol. 7, pp. 6-23. Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere, Routledge, Nueva York. 1992 Modernity and Identity, Blackwell, Oxford. LASH, S. Y J. URRY 1987 The End of Organized Capitalism, University of Wisconsin Press, Madison. (Lash, S. y J. Urry, 1988, Economías de signos y espacio: sobre el capitalismo de la posorganización, Amorrortu, Buenos Aires.) LATOUR, B. 1987 1988 Science in Action, Harvard University Press, Cambridge, MA. The Pasteurization of France, Harvard University Press, Cambridge, MA. LAUGHLIN, K. 1995 “Rehabilitating science, imagining Bhopal”, en G.E. Marcus, Techno-Scientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. LINDENBAUM, S. Y M. LOCK, EDS. 1993 Knowledge, Power and Practice, University of California Press, Berkeley. MALINOWSKI, B. 1922 Between Two Islands: Dominican International Migration, University of California Press, Berkeley. GROSSBERG, L., C. NELSON Y P. TREICHLER The Condition of Post-modernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Oxford. (Harvey, D., 1989, Condiciones de la Posmodernidad: la investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, Buenos Aires.) LASH, S. Y J. FRIEDMAN, EDS. GLICK SCHILLER, N. Y N. FOURON 1990 “Further Inflections: Toward Ethnographies of the Future”, en Cultural Anthropology vol. 9, núm. 3 (número especial). HOLUB, R.C. GINZBURG, C. 1993 “A cyborg manifesto: science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century”, en Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, Nueva York, pp. 149-82. (Haraway, D. 1995, Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto de la Mujer, Madrid.) “Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective”, en Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, Nueva York, pp. 183-202. HARDING, S. Y F. MYERS, EDS. GINSBURG, F. Y R. RAPP, EDS. 1996 Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning. Columbia University Press, Nueva York. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Harvard University Press, Cambridge, MA. GINSBURG, F. 1989 Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology vol. 7, núm. 1 (número temático). HARAWAY, D. FOLEY, D.E. 1990 GUPTA, A., FERGUSON, J., EDS. Argonauts of the Western Pacific, Dutton, Nueva York. (Malinowsky, B. 1992, Los argonautas del Pacífico Occidental, Península, Barcelona.) MARCUS, G.E. 1986 “Contemporary problems of ethnography in the modern world system”, en J. Clifford y G. Marcus, eds., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley, pp. 165-193. 125 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal 1989 1992 “Imagining the whole: ethnography’s contemporary efforts to situate itself”, en Critical Anthropology, núm. 9, pp. 7-30. “The finding and fashioning of cultural criticism in ethnography”, en C.W. Gailey y S. Gregory, eds., Dialectical Anthropology: Essays in Honor of Stanley Diamond, Florida State University Press, Gainseville, pp. 77-101. MARCUS, G.E., ED. 1993 1995 1996 Perilous States: Conversations on Culture, Politics and Nation. Late Editions 1: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. Techno-Scientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. Connected: Engagements with Media at the Century’s End. Late Editions 3: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. MARCUS, G.E. Y P.D. HALL 1992 Lives in Trust: The Fortunes of Dynastic Families in Late Twentieth Century America, Westview. Boulder. MARCUS, G.E. Y F. MYERS EDS. 1996 The Traffic in Art and Culture: New Approaches to a Critical Anthropology of Art, University of California Press, Berkeley. PRED, A. Y M. WATTS 1992 RABINOW, P. 1989 1995 1988 1991 1989 ROUSE, R. 1991 SARAT, A. Y T.R. KEARNS, EDS. 1993 SAVIGLIANO, M.E. 1995 1993 Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modem History, Viking, Nueva York. 1985 1986 1976 126 The Sociology of the Global System, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Regional Analysis, vols. 1-2, Academic, Nueva York. SOJA, E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, Verso, Londres. SOLOW, R. 1991 New York Times, 29 de septiembre, sección 4, p. 1. STEINER, C.B. The Making of Exile Cultures: Iranian Television in Los Ángeles, University of Minneapolis Press, Minneapolis. 1994 1995 Spirit of Resistant and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia, State University NY Press, Albany. “On the edge of empires: flexible citizenship among Chinese in diaspora”, en Positions, núm. 1, pp. 745-78. Constructivism-in Film: “The Man With the Movie Camera” a Cinematic Analysis, Cambridge University Press, Nueva York. “Fetishism and materialism: The limits of theory in Marx”, en E. Apter, W. Pietz, eds., Fetishism as Cultural Discourse, Cornell University Press, Ithaca, pp. 119-151. African Art in Transit, Cambridge University Press, Nueva York. STEWART, K. “Bitter faiths”, en G. Marcus, ed., TechnoScientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. STRATHERNS, M. 1991 Partial Connections, Rowman & Littlefield, Savage. TAUSSIG, M. 1990 1992 The Nervous System, Routledge, Nueva York. Mimesis and Alterity, Routledge, Nueva York. TAYLOR, L. E I. BARBASH 1993 PIETZ, W. 1993 Selling Culture: Bloomingdale’s, Diana Vreeland, and the New Aristocracy of Taste in Reagan’s America, Pantheon, Nueva York. SMITH, C. 1989 “Up the anthropologist-perspectives gained from studying up”, en D. Hymes, ed., Reinventing Anthropology, Pantheon, Nueva York, pp. 284-311. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven. SKLAIR, L. 1991 “Representing culture: The production of discourse(s) for Aboriginal acrylic paintings”, en G.E. Marcus, ed., Rereading Cultural Anthropology, Duke University Press, Durham, pp. 319-355. PETRIC, V. 1987 Tango and the Political Economy of Passion, Westview Boulder, CO. SILVERMAN, D. ONG, A. 1987 Law in Everyday Life, University of Mich. Press, Ann Arbor. Modernity: An Ethnographic Approach, Berg, Oxford. NAFICY, H. 1993 “Mexican migration and the social space of postmodernity”, en Diaspora núm. 1, pp. 8-23. SCOTT, J.C. NADER, L. 1969 Anthropologies and Histories: Essays in Culture, History, and Political Economy, Rutgers University Press, New Brunswick. Flexible Bodies: Tracing Immunity in American Culture From The Days of Polio to the Age of AIDS, Beacon, Boston. MYERS, F. 1992 Introducing Lyotard: Art and Politics, Routledge, Nueva York. ROSEBERRY, W. MINTZ, S. 1985 “Reception study: ethnography and the problems of dispersed audiences and nomadic subjects”, en Cultural Studies, vol. 2, núm. 3, pp. 359-376. READINGS, B. MILLER, D. 1994 French Modernity: Norms and Forms of Social Environment, MIT Press Cambridge, MA. The polymerase chain reaction (mecanoescrito). RADWAY, J. MARTIN, E. 1994 Reworking Modernity: Capitalism and Symbolic Discontent, Rutgers University Press, New Brunswick. In and Out of Africa, University of California Extens. Cent. Media Indep. Learn, Berkeley (video). TEITELMAN, R. 1989 Gene Dreams, Wall Street, Academia and the Rise of Biotechnology, Basic Books, Nueva York. George E. Marcus TSING, A. 1993 WEINER, A.W. Y J. SCHNEIDER, EDS. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place, Princeton University Press, Princeton. TURKLE, S. 1984 1981 Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Columbia University Press, Nueva York. WILMSEN, E.N. “Representing, resisting, rethinking: historical transformations of Kayapó culture and anthropological consciousness”, en G.W. Stocking Jr., ed., Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge, University of Wisconsin Press, Madison, pp. 285-313. 1989 Report on an Intellectual Project: The Fernand Braudel Center 1970-1991, Fernand Braudel Center, Binghamton. Land Filled With Flies: A Political Economy of the Kalahari, University of Chicago Press, Chicago. WOLF, E. 1982 WALLERSTEIN, I. 1991 Cloth and Human Experience, Smithsonian Institute Press, Washington. WILLIS, P. The Second Self: Computers and the Human Spirit, Grenada, Londres. TURNER, T. 1991 1989 Europe and the People without History, University of California Press, Berkeley. (Wolf, E. 1987 Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura Económica, México.) ZONABEND, F. 1993 The Nuclear Peninsula, Cambridge University Press, Nueva York. 127 pp. 48-91. En castellano: El enfoque de la antropología. Barcelona, sada. 1989. Editorial Herder. Trad. revi- * De «Method», cap. 2 de The Anthropological Lens. London, Cambridge University Press, 1986, que tu padre. Yo: Es el nombre de mi linaje. ¿Cuál es el nombre del tuyo? Cuol: ¿Quieres saber el nombre de mi linaje? Yo: Sí Cuol: ¿Qué harás con él si te lo digo? ¿Te lo llevarás a tu país? Yo: ¿Quién eres? Cuol: Un hombre. Yo: ¿Cómo te llamas? Cuol: ¿Quieres saber mi nombre? Yo: Sí. Cuol: Quieres saber mi nombre. Yo: Sí, has venido a visitarme a mi tienda y me gustaría saber quién eres. Cuol: Muy bien. Soy Cuol. ¿Cuál es tu nombre? Yo: Mi nombre es Pritchard. Cuol: ¿Cuál es el nombre de tu padre? Yo: El nombre de mi padre también es Pritchard. Cuol: No, eso no puede ser cierto. No puedes tener el mismo nombre métodos nuer es el inicio de una conversación en el río Nyanding sobre un tema algo oscuro, pero que con un poco de buena voluntad, puede quedar pronto aclarado. incomodados por la curiosidad de los etnólogos. El siguiente ejemplo de los E. E. Evans-Pritchard ofrece este relato de su trabajo de campo entre los nuer de África: «Bloqueaban mis preguntas acerca de sus costumbres por medio de una técnica que puedo recomendar a aquellos nativos que se vean Si es que no me engañan (Adagio de la Iglesa Baptista Primitiva) J. L. Peacock Método" J. L. Peacock Yo: No quiero hacer nada con él. Sólo quiero saberl o, puesto que estoy viviendo en tu tierra. Cuol: Oh, de acuerdo. Somos Lou. Yo: No te he preguntado el nombre de tu tribu. Eso ya lo sé. Te pregun. to el nombre de tu linaje. Cuol: ¿Por qué quieres saber el nombre de mi linaje? Yo: No lo quiero saber. Cuol: Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Dame un poco de tabaco . Desafío al etnólogo más paciente a abrirse camin o contr a esta clase de oposición. Simplemente te saca de tus casillas. De hecho , después de unas pocas semanas relacionándose únicamente con los nuer, uno manifiesta, si se me permite el juego de palabras, los síntomas más evidentes de “Nuerosis”!.» Se cuenta una historia del general ruso Kutuzov. Antes de una batalla importante sus consejeros estaban ultimando los detall es de una estrategia de alto nivel. Aburrido, el viejo general cayó dormi do. En la víspera de la batalla cabalgó por el campamento y entrevistó a sus centinelas. De este modo —se dice— aprendió más acerca de la situación real que sus estrategas. desconfía de las formulaciones abstractas, distanciadas de Este cuento puede tener interés para el antropólog o. Como el viejo gene- ral, él también la «gente real» y de la «vida real». Busca la verda d de los nativos en su entorno, mirando y escuchando. Esto es lo que llamamos «trabajo de campo». El relato de Evans-Pritchard nos recuerda que la investigación no es tan simple como sugiere la historia de Kutuz ov. A conti nuación trataremos de comprender esta experiencia del trabajo de campo . El viaje En la novela Dr. Zhivago, Boris Pasternak descr ibe una familia moscovita culta y privilegiada, los Zhivagos, oblig ados por la Revolución Rusa a luchar por su supervivencia. Yurii Zhivago recogía entre la nieve y el hielo ' E. E. Evans-PrircHarD, The Nuer. New York, Oxford University Press, 1940, pp. 12-13. (Edición en castellano, Los Nuer. Barcelona, Ed. Anagra ma). ! Méropo en Moscú, hacia Siberia, donde la familia de su mujer none una viej restos de leña y desperdicios para alimentarse, hasta que decide ameno marcharse con su hijo, su mujer y su suegro lejos de su querida vida ur ana hacienda. Sólo por los pelos consiguen asiento en un tren ocupado por una multitud. ahora se estaba derrumbando. vo por por trato de: favor agotar álti j un último al doctor Zhivago 1 Un logro que exige 1 y q social del que había formado parte ambivalentemente p arte del orden el maestro convertido en soldado que recorre el pa en un Un interminable viaje en tren, convertido en un relato épico con detalles fragmentarios de espacio y tiempo, que se ve interrumpido por eras maravillosas. Especialmente notable es el encuentro de Yuri con e Strelnikowv, vagón blindado y se detiene periódicamente a asesinar contrarrevo pon rios. Primero capturado y después liberado tras una curiosa entrev is a de Zhivago), Yurii es devuelto al calor de su familia, mutuo entendimiento (Strelnikov es el marido de Lara, quien después Ue cará a ser la amante ahora en un vagón compartido con un locuaz abogado siberiano de quien Yurii intuye que más adelante les servirá extraordinariamente. Lesan a Torfianaia, donde suben a un vagón que les llevará traqueteando a través de los campos, conducidos por un maquinista cuyo nombre es el de un pene de ro legendario que, según se cuenta, él mismo está dotado con órganos hierro. Finalmente llegan a la hacienda, habitada por un granjero cuya familia se queda atónita y desconcertada al verlos. Es el final del viaje, pero aquí no hay nada para ellos. mudez, en estado puro, duró varios minutos; lo mismo sucedió con sus «Los pasajeros salieron, y Alexander Alexandrovich, con una tos fingida y tartamudeando mientras bajaba del tren y se ponía el sombrero, comenzó a dar explicaciones. Sus anfitriones se quedaron mudos del asombro. Y su miserables invitados, sinceramente confusos y consternados, rojos de vereiienza. La situación no pudo haber sido más franca, fueran las que fueran las palabras. Su penosa turbación parecía comunicarse incluso a la AN al potro, a los rayos dorados del sol poniente, y a los mosquitos que bul ían alrededor de Elena Proklovna y se posaban en su cara y su cuello. Finalmente, Mikulitsyn rompió el silencio. “No comprendo. No comprendo una a un nuevo lugar —una nueva ciudad, una nueva escuela, la en la cabeza 112 castellano). ? Borrs PASTERNAK, Dr. Zhivago. New York, Pantheon, 1958, pp. 270-271. (Disponible también en supone sólo un tipo de movimiento: el de «mudarse». Una situación en la que uno no viaja por placer, sino, como hizo Zhivago, para trasladarse a un nuevo lugar en el que quedarse durante algún tiempo y reordenar su propia vida, quizás en relación con las vidas de aquellos otros a los gue uno debe No obstante, la experiencia que tenemos en este momento facultad; cambiar de cultura, como hizo Zhivago al viajar a Siberia y como haría un antropólogo en el trabajo de campo. En una situación radicalmente nueva la vida se convierte en lo que William James llamó «una confusió n explosiva, llena de murmullos», aunque la confusión pueda ser también vacía y silenciosa. En un lugar extraño nuestro reloj biológico es errático, de modo que rutinas como irse a la cama y levantarse se descomponen. Hasta que comenzamos alguna actividad estructurada hemos de afrontar infinitas alternativas para llenar nuestro tiempo «libre». ¿Qué hacer? ¿Cómo organizar el tiempo? No conoces a nadie, el teléfono —si es que hay teléfono— no suena, no hay reuniones a las que asistir, no hay obligaciones, no hay estatus que ocupar, no hay red social de la que formar parte. Todo lo que parecía una gravosa carga en el otro lugar se echa ahora de menos desesperadamente. La mayor parte de los seres humanos buscan «escapar de la libertad» instituyendo rutinas. desplazarse El orden se aprecia y se fomenta mejor en condiciones de desorden: romántico. Sin embargo, andando el tiempo, el granjero los acoge en su casa y pronto ellos empiezan a convertirla en su hogar. Yurii cae en una rutina de trabajo diario en la granja y de tardes íntimas alrededor del fogón. Unos cuantos campesinos se hacen pacientes suyos, y, una vez asentad a la vida práctica, vuelve a plantearse cuestiones más intelectuales. Ha de cabalgar durante tres horas hasta la librería de la ciudad, escribe poemas y estudia el folklore y la etnología de la región. Esta rutina se destruye por su asunto con Lara, que finalmente le lleva a la muerte. El destino de un héroe palabra y nunca la comprenderé. ¿Qué os creéis que es esto? ¿El sur, donde están los Blancos y abunda el pan? ¿Por qué venís a atormen tarnos? ¿Qué es lo que os ha traído aquí —aquí, de entre todos los lugares?”2.» 3. L. PEacock saldré errante, veré hermosas y 113 la oportunidad de llevar a cabo una viril aventura. En el National Geographic se puede leer reportajes acerca de antropólogos que, con el mismo espíritu, atraviesan la jungla, el desierto y las montañas para vivir con tribus perdidas o descubrir ciudades ignotas. O es posible que simplemente se hayan oído cosas que denominamos «anécdotas de campo». A la vuelta del campo, disfrutando del lujo de la «civilización», los que retornan cuentan cosas tales como que se encontraron una serpiente en el saco de dormir o que se vieron sorprendidos en medio de una revolución. De mi trabajo de campo en Indonesia puedo contar que: en veinticuatro horas un volcán se puso en erupción fuese la justificación científica, esos nórdicos bronceados por el sol tuvieron to era científico: probar que los antiguos peruanos podían haberlo hecho, y por lo tanto podían haber influido en la cultura del Pacífico. Cualquiera que Kon DoTiki, y navegó con ella desde Perú hasta Tahití. Su propósito explíci- Heyerdahl, construyó una balsa imitando a las prehistóricas a la que llamó descubriendo el Arca Perdida o el Templo Maldito. Un aventurero real, Thor ¿Cómo encaja el viaje antropológico en todo esto? Los medios populares lo describen a menudo como una aventura; el antropólogo es Indiana Jones se» también se nos representa como llevar mochila y hacer autostop. Algunos eluden los inconvenientes y los riesgos del viaje —así como la aventura— apuntándose a tours organizados. Otros prefieren arriesgarse a correr el mayor peligro posible remando en pequeños botes a través del océano, volando en frágiles aviones sobre los polos, o tirándose en paracaídas desde rascacielos. «Extraviar- montañas En lo que a mí respecta, dice el cantor con- al camino valles, haré cosas asombrosas y tendré maravillosas aventuras. movedoramente, casa con su preocupaciones!» «Mayo ha llegado, los árboles florecen; ¡que el que lo desee se quede en hat, mit Sorgen zu Haus». Viajar —al menos en la tradición romántica— evoca emociones, no de desolación sino de libertad y excitación. Una canción germánica alaba el «extravío»: «Der Mai ist gekommen, die Baume schlagen aus Da bleibe der Lust en movimiento. En contraste con la mudanza de un lugar viejo a uno nuevo podemos hablar del viaje, pues mientras viajamos nos mantenemos cuidar. La combinación de responsabilidad y desorientación es la que engendra emociones como las que sintió Zhivago cuando finalmente llegó a la hacienda de Siberia. Merono J. L. PeEacock y a mi mujer la mordió un perro rabioso; a veces hablo de experiencias en campos de entrenamiento musulmanes; o, con mayor calma, relato algunos viajes de aventuras apacibles, como éste: Muhammadijah, para estudiarlo. Me dieron una carta de pre- «En “clase de cubierta” de un barco indonesio —lo que quiere decir dormir sobre la cubierta— podías hacer un viaje de algunos miles de millas por diez dólares. En 1970 recibí el permiso del movimiento musulmán indonesio, sentación para todas sus divisiones, que se extendían desde el norte de Sumatra hasta el oeste de Nueva Guinea: unas 3.000 millas de islas. Un barco zarpaba y bajábamos al muelle en Yakarta, cuando me percaté de que llevaba una pesada maleta cargada de cámaras y cassettes, que sin embargo carecía de algunas cosas esenciales. Pronto me daría cuenta de ello. Me uní a una multitud de indonesios que empezaron a atravesar a empujones una eran puerta en cuanto los guardias la abrieron. Alcanzamos la cubierta del barco y descubrí que todo el mundo había traído una esterilla sobre la que dormir. Afortunadamente, mientras forcejeaba por obtener un hueco en cubierta fui reconocido por un grupo de estudiantes indonesios (de la facultad de Agricultura de Bogor, camino de Sulawesi), quienes me dejaron compartir sus esterillas. Para entonces, la noche iba cayendo, y mientras el barco zarpaba fue anunciada la cena. ¡Los diez dólares también incluían las comidas durante las dos semanas de viaje! La comida procedía de dos cubas que habían colocado en la bodega, una contenía arroz y la otra agua hirviendo. Todos se pusieron a la cola y llenaron su bol con arroz y su taza con agua. Yo no llevaba ni bol ni taza. De nuevo un estudiante vino en mi ayuda. Compartimos su taza y su bol hasta que, después de varios días de navegación, atracamos en Surabaya y me compré los míos. El viaje tuvo sus aspectos de aventura, pero fue toda una lenta travesía hasta llegar a encontrar lo que yo pensaba que necesitaba saber. ¿Qué lugar ocupan el viaje y la aventura en la investigación del antropólogo? > Tristes Tropiques, nos ofrece una impresión amarga de la Claude Lévi-Strauss, autor de uno de los más grandes relatos de viaje antropológicos, aventura. Comienza de este modo: «Odio los viajes y odio a los exploradores. Pero he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones». Y continúa: «La antropología es una profesión en la que no cabe la aventura. Simple- 114 Mérono mente se trata de una de sus obligaciones, y no representa más que un gasto estéril de semanas o meses perdidos en el camino, horas de ociosidad porque tu informante te ha dado esquinazo; hambre, fatiga, enfermedad...*». Cualquiera que fuera el grado de cinismo que profesara Lévi-Strauss, Tristes Tropiques es una evocación tan encantadora como pesimista del extravío a través de junglas con vías de tren largo tiempo abandonadas y cables de teléfono averiados, a la búsqueda del primitivo en estado puro. La obra es también autobiográfica, pues el autor reflexiona sobre cómo llegó a esta extraña ocupación, inspirado por un profesor a quien pinta con nota- ble parecido a un objeto vegetal. El viaje y la autobiografía conducen al análisis, a veces irónico en sí mismo, de las pautas culturales de los nativos encontrados en la selva. A medida que Lévi-Strauss viaja y escribe, va ofreciendo sus meditaciones filosóficas, y al final adopta una postura de distanciamiento estoico. Se declara feliz afirmando simplemente su lugar en la naturaleza tras un intercambio de guiños con un gato. El papel ambivalente de la aventura en el trabajo de campo fue captado por un titular del Times Literary Supplement: «Clerk not Gable». «Clerk» se pronuncia en Inglaterra como «Clark» en América, de manera que el titular era un juego de palabras que establecía el contraste entre un empleado de oficina (clerk) y el aventurero perdonavidas interpretado en las viejas películas de Hollywood por Clark Gable. El artículo era una reseña de un libro que narraba las aventuras de un antropólogo, no todas ellas propias de un perdonavidas. Pero la clave del juego de palabras es que los aspectos de aventura del trabajo de campo se ven a menudo damnificados por rutinas similares a las del empleado de oficina que son necesarias para registrar la información?. Un relato de Clifford Geertz es un buen ejemplo del lugar que ocupa la aventura en el trabajo de campo usual. El relato se refiere a los problemas de introducirse en la sociedad balinesa. Él y su mujer, Hildred, eran trata- dos cortésmente, pero como si no existieran: como si no tuvieran un espa- cio o como si no estuvieran presentes en las vidas de los balineses. Estando 1992). «The Savage and the innocent». En The Times Literary Supple- 3 CLaubE Levi-Strauss, Tristes Tropiques. París, Plon, 1955. (En castellano, Tristes Trópicos, Barcelona, Paidos, í Reseña de Davin Maveury-Lewis, ment, 27 de mayo de 1965, p. 240. policial. Salieron de allí volando, 116 castellana, La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1990). 3 CLIFFORD GEERTZ, The Interpretation of cultures. New York, Basic Books, 1973, pp. 412-417 (Versión Estos tres pasos —la experiencia, el establecimiento de una identidad en un nuevo contexto y la interpretación— sugieren la peculiar combinación de subjetividad y objetividad, aventura y trabajo, romanticismo y pragmatismo, que constituye lo que denominamos «observación participante». La observación participante se encuentra en el núcleo del trabajo de campo antropológico. La aventura de los Geertz encaja difícilmente con lo que Lévi-Strauss denuncia: la pérdida de tiempo. Tampoco es simplemente la aventura por la aventura. Uno no se encuentra solamente «en el camino», se encuentra «en el campo»; debe mudarse para encontrar un lugar en él, y entonces comprenderlo. Para el aventurero, como para el turista y otros viajeros, los lugares y las gentes son como la naturaleza: objetos. Objetos que pasan de largo, a los que mirar, tal vez a los que fotografiar y de los que tomar nota; pero eso es todo. Puede que el viajero sufra privaciones e incluso establezca relaciones conmovedoras y románticas a medida que se desplaza hacia su destino, pero siempre se está moviendo. El etnógrafo viene para quedarse durante algún tiempo. Para bien o para mal, ha de encontrar ¿Cuál es la diferencia entre la narración de los Geertz y los relatos de viajes que he mencionado anteriormente? La de Geertz es una aventura relatada con un cierto sabor literario, pero difiere en el resultado, y el acto de narrar tiene un objetivo distinto. El quid radica en que esta aventura (o desventura) condujo a los Geertz a dar un paso esencial, aunque cotidiano, en su trabajo de campo: establecer un rol en la comunidad. Y este paso condujo a otro: la interpretación. El trabajo de campo Todos se divertían remedando sus ademanes al huir, saboreando los detalles mayor—. Estas narraciones unen el movimiento entre mundo nuevo porque ha vuelto a nacer. Es una nueva persona. 117 el convertido experimenta una transformación dramática; las escamas caen de sus ojos y ve el mundo de una forma renovada; vive, en efecto, en un El trabajo de campo es también un rito de paso. Se dice de la experiencia de campo que es radicalmente autotransformadora. Como el psicoanálisis o como el lavado de cerebro, pero también como la iniciación ritual, conduce al iniciado a un nuevo nivel de madurez a través de pruebas e iluminaciones. Un caso análogo es la experiencia de conversión, en la cual, usando una frase popularizada por el cristianismo fundamentalista, uno «renace». Como Saulo en el camino de Damasco, Agustín, o Martín Lutero, lugares con la búsqueda interna, la indagación, y la maduración a través de una toma de conciencia y una comprensión crecientes. El viaje no es sólo ensanchamiento, sino «profundización», o puede llegar a serlo. que va haciéndose mino para designarlo —el Bildungsroman, o «novela formativa». El Will helm Meisters Lehrjahre (El aprendizaje del Maestro Wilhelm) de Goethe es un ejemplo famoso —un relato que cuenta las aventuras de un adolescente tituyen un género importante en la literatura. Los alemanes tienen un tér- explícitos al describir el sentido interno del viaje; y los aventureros que se arriesgan físicamente —como los escaladores— dependen de la ingeniería más que de la poesía. Sin embargo, los relatos introspectivos de viajes cons- Viajar en busca de aventura tiene un objetivo externo: afrontar penalidades físicas, sensaciones de peligro y lugares extraños. Los viajeros que más lejos han llegado físicamente, los astronautas, no han sido demasiado El trabajo de campo y el «volver a nacer». Un testimonio antropólogo no puede simplemente merodear o ser absorbido. También debe registrar, describir, analizar, y eventualmente exponer la cultura del mejor modo que pueda. Esa exposición es el resultado del trabajo de campo: la etnografía. en un monasterio tibetano durante años, o el místico que, como el Don Juan de Carlos Castañeda, encuentra su «puesto»? Hay una diferencia. El de una redada de su espantada y embelesándose con el recuerdo de este percance que los antropólogos habían compartido con los nativos. Es así como los Geertz adquirieron una identidad en la comunidad”, fue objeto como todo el mundo. Este incidente los convirtió en populares en la aldea. casualmente un lugar. ¿Es esta situación diferente de la de ese tipo de viajero empático que cuelga su sombrero en un perchero y permanece en un lugar, como el buscador de la verdad que termina meditando en un ashram en la India o Meropo en esa situación, los Geertz asistieron a una pelea de gallos ilegal, que 3. L. Peacock J.L. Peacock La analogía con la conversión es, quizás, demasiado efectista; pero sí es verdad que el trabajador de campo sufre cierta clase de transformación interna. Experimenta un «shock cultural» cuando penetra en el campo y METoDO cas y políticas inestables y las situaciones vitales impredecibles nos resultaban inquietantes, y perturbaban también a los indonesios de un modo que sería difícil de transmitir a los que dan por sentados los sistemas notablemente estables de Occidente. estudio era saber cómo se transmitían los valores nacionales a la gente común en Indonesia. Para investigar este problema marché allí en septiembre de 1962 acompañado de mi esposa, que no era antropóloga. Estuvimos un año, dedicados por entero a dos cosas: en primer lugar, asistimos a ochenta y dos representaciones de un drama indonesio del gusto de la clase un shock inverso cuando vuelve a casa. Durante el trabajo descubre cosas que le abren los ojos y que rompen en pedazos presunciones sostenid as durante toda la vida. Gradualmente, como decimos los antropól ogos, va «aculturándose», lo que significa que desarrolla algún grado de identida d afín con la nueva cultura y el nuevo grupo (es menos frecuente que llegue a pensar acerca de ellos como si se tratase realmente de «su gente»). De algún modo experimenta sus vidas más intensamente que las de los amigos con los que ha crecido, en parte porque se entrega enteram ente a su conocimiento en lugar de dividir sus energías entre muchos propósitos, como lo hará en su vida normal de vuelta a casa. Si continúa dedicándose a la antropología puede pasarse el resto de su vida exponie ndo descubr imientos basados en su primera experiencia de campo. Tal relato es como el testimonio de un converso —la historia de su propia experiencia de conversión—. Pero el lenguaje es diferente: mientras que el converso habla de sí mismo, en su etnografía, el antropólogo cuenta cosas de los «nativos », de los otros. Pero contar el modo en que «ellos son» a menudo revela mucho de lo que «yo soy». madre de la familia javanesa con la que convivimos, compensaron estas situaciones. Sus atenciones nos han dejado un recuerdo imborrable, mezclado con un cierto sentimiento de culpa y de pena, pues mi inexorable impulso a recoger y a analizar datos a veces se interpone en la evocación de los lazos humanos. mutuamente, cuando no entretienen a El año fue intenso, aunque aparentemente careció de una «conversión» La tolerancia y la amabilidad de muchos, comenzando por la admirable tación. En ese «año que vivimos peligrosamente», las condiciones económi- el que estuvimos viviendo hasta la trasera del camión de la troupe del ludruk. En ese camión hice además un viaje. A lo largo del año no faltaron aventuras y penalidades en el crudo sentido físico del término: los piojos, el hedor húmedo de los barrios bajos tropicales, e incidentes tales como una erupción volcánica o los mordiscos de un perro rabioso (afortunadamente para nosotros no fue una enfermedad grave, y tuvimos la suerte de librarnos de ella). El principal sentimiento negativo que recuerdo es la desorien- «observación participante» fueron variados: desde el barrio de chabolas en los indonesios en cuyo entorno tenía sentido el ludruk. Los contextos de obrera llamado «ludruk»; en segundo lugar, nos adentramos en las vidas de Dado el poder formativo de la experiencia de campo no es sorprendente que la disciplina no llegue a considerar que alguien es antropólogo, al menos antropólogo sociocultural, hasta que haya pasado por ella. En este sentido, esa experiencia es parecida al periodo de residencia de los médicos, aunque puede encontrarse quizás más cerca de lo que para los militares representa entrar en combate. Supone en parte entrenamient o y acredita- dad como etnógrafo. ción, pero más aún un rito de paso que afirma ceremo nialmente su idonei- se entretienen Este es el ideal. La realidad varía según las circunstancias. Los antropólogos traspasadas por la tensión y el sacrificio, tanto por nuestra parte como por dramática. Yo había pasado por trabajos que requerían habilidad manual, esfuerzo intelectual y sensibilidad social, pero el trabajo de campo exigía todas estas cosas, y en un medio extraño. Nuestras relaciones humanas fueron a menudo profundas y significativas, pero también fueron estilizadas y comedidas, al uso javanés; y sin embargo, una vez más, se vieron otros, compartiendo sus «batallitas» acerca de sus experi encias de campo. Puedo ofrecer ejemplos de mi propio trabajo para mostra r algunos elementos del rito de paso. la suya. Hay etnógrafos que hablan de momentos dramáticos en los que la nueva cultura los llegó a poseer y los sacudió destrozando sus presupuestos. Mi capacidad de comprensión se acrecentó de un modo más gradual. 119 En el proyecto de investigación que tuve que elaborar para obtener fondos con los que sufragar el trabajo de campo indica ba que el objetivo de 118 de vida por ellas. (De hecho, acabó tomando por compañera a una raleza del trabajo de campo. En la sociedad moderna muchos de nosotros llevamos una vida muy controlada —hacemos nuestros trabajos, llevamos a cabo nuestras tareas rutinarias—. Sólo participamos en la vida de grupo activa y empáticamente a tiempo parcial y a deshoras, por decirlo así. En el trabajo de campo uno se esfuerza por participar en el grupo nativo a mayor parte de las culturas tienen sus atractivos, sino también en la natu- El saber popular acerca de la disciplina está lleno de relatos sobre antropólogos que se convirtieron en nativos. Parece que una joven estudiante de Oxford llamada Noone se casó en la tribu Ulu de Malasia y nunca más fue vista por los occidentales a pesar de la larga búsqueda emprendida por su hermano. Kurt Onkel se unió a una tribu en Brasil y se hizo Nimuendaju. Es posible que todos los trabajadores de campo que hayan llegado a ser absorbidos por la vida de un grupo extraño hayan experimentado alguna vez el tirón de convertirse en nativos. La razón no estriba sólo en que la te gregario que pueda llegar a ser su temperamento. Su tarea exige tanto implicación como distancia, capacidad para establecer lazos y para disolverlos. El antropólogo debe instrumentar su compromiso de manera que su participación sea también observación. necesario en el caso del antropólogo, sin tener en cuenta lo exuberantemen- mujer de estatus más bajo que el suyo, como si hubiera querido mantener se apartado de la compañía de sus iguales). Algo de esta actitud podría ser consumido Se ha dicho del poeta Goethe que buscaba deliberadamente aventuras románticas hasta el punto de poder escribir acerca de ellas sin llegar a ser Participación y observación de otros. do científico, pues intenta caracterizar descriptivamente el modo Los resultados tangibles del trabajo de campo fueron las notas de campo (cerca de seiscientas páginas a un espacio, tecleadas en una portátil barata), cintas, fotografías, artículos y libros. Este punto trivial viene a recordarnos que el trabajo de campo es tanto método como experiencia. Puede que tenga las virtudes del rito de paso o la experiencia de conversión, en el sentido de transformarnos o producirnos ideas luminosas, pero aparte de su dimensión subjetiva, también es un método, incluso un méto- J. L. Peacock ¡No es extraño que algunos se conviertan en nativos! No uno debe aprender un idioma nuevo (y a veces más de uno). distanciado, es más difícil de resolver. De hecho, es insoluble. 121 propia sociedad. Pero el dilema de ser al mismo tiempo participante y observador, de estar a la vez dentro y fuera, comprometido y sin embargo los que sólo raramente topamos en los cómodos ambientes de nuestra Algunas de estas lenguas poseen complicados sistemas de pronunciación y gramáticas radicalmente diferentes de los nuestros y que pueden no haber sido nunca estudiados o escritos. Estos obstáculos prácticos imponen límites, pero al menos son externos. Lo que resulta devastador en el trabajo de campo es la combinación de exigencias externas y psicológicas. En una situación extraña y físicamente penosa, uno ha de habérselas con problemas de comunicación interpersonal y de definición personal con malmente, El trabajo de campo es bastante duro en sus aspectos prácticos. Es casi inevitable contraer enfermedades bacterianas o transmitidas por insectos; como lo es la incomodidad, ya sea por dormir en lugares extraños, comer comidas raras, o simplemente vivir en la pobreza y desprenderse de cier tos atavíos acostumbrados hasta un punto que pocos viajeros pueden imaginar. También se corre peligro, y de hecho algunos antropólogos han encontrado la muerte en el campo —aunque normalmente haya sido debido a accidentes, y muy raramente a causa de los nativos (en contra de la impresión que ofrecen las caricaturas que muestran a los caníbales poniendo a hervir a los visitantes)—, pero en general los antropólogos han sido tratados con un notable grado de amabilidad y tolerancia. Los obstáculos burocráticos son frustrantes: conseguir fondos, visados, permisos, el simple acceso al campo. Los impedimentos físicos o políticos a veces son extremos: pensemos, por ejemplo, en trabajos de campo llevados a cabo entre grupos nómadas de la jungla, como los siriono y los penan; o en ambientes del Ártico, como entre los esquimales y los lapones; o en lugares en guerra, como Irán, Argelia o Vietnam; o, finalmente, entre grupos como la Mafia o las bandas callejeras de Chicago y Nueva York. Nor- el participante debe permanecer como observador. incluso unirse al grupo, sino analizarlo y comprenderlo. Para lograr ese fin, obstante, a la larga el trabajo del antropólogo no es tener experiencia o tural incompleta. tiempo completo. Aunque resulte agotador, este esfuerzo puede ser también motivo de júbilo. Uno a veces adquiere una considerable profundidad en la participación en el grupo, a pesar de haber llegado a una comprensión cul- METODO J. L. PEacock El trabajo de campo y otras actividades relacionadas Hacer de Padre. Todas estas activida- Consideremos la siguiente lista de actividades, ¿cómo podemos cotejar las con el trabajo de campo? Explorar Excavar Hacer Historia Hacer Folklore Hacer Literatura Hacer Periodismo Hacer Espionaje Hacer Psicoanálisis Hacer Trabajo Social Hacer Trabajo Misional Hacer Trabajo Administrativo Hacer de Niño, Hacer de Amigo, des se parecen al trabajo de campo, pero ninguna posee su peculiar combinación de participación y observación. Comparando el trabajo de campo con estas actividades —muchas de ellas nos resultan familiares— compren - deremos mejor su carácter distintivo. A primera vista, explorar parece análogo a realizar trabajo de campo, pero no requiere tanta implicación en la cultura local. Cuando se explora, llegar al lugar es ya más de la mitad del objetivo propuesto, y quedars e allí más bien es Otra cosa. Las grandes exploraciones occident ales, pensemo s en el viaje de Colón buscando la India, en las expediciones británicas al Nilo, en el viaje del Beagle, en la expedición de Perry al Ártico, o las salidas al espacio de americanos y rusos, han tenido por objetivo el descubrimiento y la explora ción de un lugar en el que pocos occidentales habían estado antes, si es que había estado alguno. Todas han exigido moviliz ar grandes tecnolog ías, y en consecuencia grandes equipos humanos, desde porteadores nativos hasta técnicos, ingenieros y científicos. En ruta, el acto de viajar es en sí mismo completamente absorbente y puede decirse que es prioritario al registro de la observa- METODO ción, aunque el cuaderno de bitácora y el diario (o los comentarios ocasionales del astronauta, difundidos a las audiencias de televisión) ocupan ciertamente un lugar. Llegados a su destino, los exploradores normalmente permanecen poco tiempo, y continúan en el seno del equipo, manteniendo su sino que también informó de muchos barco o su nave espacial como hogar. La información se recoge de un modo más bien distanciado, registrando las costumbres —si las hubiera— en paralelo al registro de los datos sobre geología, flora y fauna. (De hecho, buena parte de la primera información etnológica fue recogida por naturalistas; Alfred Wallace, por ejemplo, no sólo compartió con Charles Darwin la formu- lación de la teoría de la evolución, especímenes etnológicos para exponerlos en museos. Cuando regresó a hechos tanto etnográficos como naturales acerca de Indonesia y Malasia). Junto con los especímenes geológicos, zoológicos y botánicos, se recogen Oxford, sir Edward Tylor trajo artefactos y conocimientos, y como prueba un poste totémico que tenía inscrito el nombre y varias historias. Fue entregado al Museo Pitt-Rivers. A principios del siglo xx, la expedición siguió siendo el modelo apropiado para la investigación etnológica. Esta tradición no ha muerto, se mantiene viva en la National Geographic Society de los Estados Unidos, y en los clubs de exploradores tanto de América como de Inglaterra. Las excavaciones arqueológicas tienen mucho de expediciones llevadas a cabo por exploradores. Excavar requiere el mismo monto de tecnología compleja cuya utilización necesita un equipo de personas y el mismo distanciamiento de los nativos una vez llegados al lugar. Esto es debido a que el interés fundamental no se centra en los habitantes vivos, sino en sus ancestros ya desaparecidos. (Este distanciamiento no es necesariamente absoluto. En las excavaciones arqueológicas modernas del tipo denominado etnohistórico se busca la ayuda y el punto de vista de los nativos actua- les; pero el objetivo sigue siendo comprender las vidas del pasado más que las del presente). Ya durante la excavación, el viaje exploratorio se desarro- lla en ámbitos reducidos bajo la superficie de la tierra, y en esto difiere de la expedición; pero la psicología de la búsqueda es similar en el hecho de que el buscador permanece necesariamente distanciado de los objetos que pretende conocer. No es posible conversar con estos objetos; los artefactos obtenidos en la excavación no pueden hablar, salvo por medio de la tecnología: la paleta, la criba, el laboratorio y otros instrumentos del oficio del arqueólogo. Aunque la arqueología moderna se esfuerce extremadamente en comprender la cultura pasada que se refleja en los artefactos, el arqueó- 123 historia, que comparte rasgos tanto con la etnografía como con menos la que * ALan Lomax, Folk Song Style and Culture. Washington, American Association for the Advancement of Science, 1986; Rocer D. ABramams, Deep Song in the Jungle. 1 ed. Rev. Hawthorne, N.Y., Aldine, 1970; Henry GLasstE, Folk Housing in Middle Virginia. Knoxville, University of Tennessee Press, 1973. La escritura periodística y literaria es difícil de caracterizar, pues se trata menos de disciplinas académicas que de modos de percibir y narrar todo aquello que se considere merecedor de ser visto y oído. Sin embargo, podemos apuntar ciertas tendencias. Normalmente las primeras páginas de los periódicos «dan noticias». Tal y como ha sido descrito con humor por Evelyn Waugh en su Scoop, el trabajo del periodista puede llevarle a lugares exóticos. No obstante, el periodista no suele creer que sea necesario o inclu- mente los folkloristas se han dedicado a coleccionar, registrar y reproducir formas discretas: baladas, cuentos fantásticos, artes, o, por poner ejemplos contemporáneos, blues, brindis y diseños domésticosí, El compromiso con la comunidad es secundario en relación con la tarea fundamental de registrar las formas producidas por el individuo: el cantor, el contador de cuentos, el que toca el salterio o el banjo, y otros creadores de folklore. No obstante, el concepto clave en el folklore es «coleccionar». Tradicional- que vivió y viajó por los Apalaches cuando las condiciones eran primitivas. Podemos pensar en los grandes coleccionistas, como Cecil Sharp de Oxford, El folklore se parece a la historia oral y de hecho fue un modelo para ella, pero tradicionalmente ha supuesto una mayor implicación por parte del folklorista en la cultura cuyo saber se desea registrar y comprender. arqueología, se parece a esta última en que busca su información en objetos inertes: no en las cosas, sino en los documentos. Por consiguiente, el compromiso del analista con el sujeto se ve necesariamente restringido. Una excepción se encuentra en la disciplina denominada «historia oral», en la que se entrevista a la gente viva para obtener conocimiento acerca de su pasado. Pero incluso en este caso no es típico que se dé el compromiso sostenido con la comunidad que es característico del trabajo de campo etnográfico. Se entrevista al individuo fuera del contexto de su comunidad contemporánea, y su discurso oral se transforma en un documento escrito por medio de la tecnología del grabador y la mecanografía. La disponga de una máquina del tiempo. logo es incapaz de participar directamente en esa cultura —a J.L. Peacock de información. Así, puede llegar a comprometerse con una o 7 Recuérdese que el libro al que pertenece este capítulo fue publicado en 1986 (N. de T.). de ser uno de ellos, especialmente en los tiempos que corren”. Efectiva- ¿Y qué hay de los espías? A menudo, el etnógrafo resulta sospechoso Joseph Conrad, o en los de Durrell o Burgess, que también vienen al caso. A pesar del parecido que mantienen las tareas del escritor literario y del etnógrafo, la diferencia es clara. Casi nadie se las ha ingeniado para escribir a la vez una gran obra literaria y una gran obra etnográfica. personajes; pensemos por ejemplo en los escritos de Somerset Maugham malmente, el etnógrafo debe participar de un modo imparcial y equilibrado en un abanico de situaciones, con objeto de presentar una imagen holística de la comunidad y de su cultura, o de alguna de sus facetas. Es raro que el etnógrafo adopte el punto de vista de un único personaje, grupo o experiencia, porque su tarea supone el tratamiento de la configuración total. Las obras literarias occidentales suelen presentar a las culturas exóticas como telón de fondo para un personaje occidental o para un pequeño grupo de riencia peculiar que acaba convirtiéndose en el germen de su trama. Nor- cierta persona o una familia determinada de la que desea obtener una expe- sistemática ca. Pero el escritor literario trabaja normalmente de un modo diferente al del etnógrafo. Como éste, puede llegar a estar profundamente implicado, pero generalmente sin las constricciones que lleva aparejada la recogida Próximo, Anthony Burgess en Malasia, y García Márquez en Centroaméri- Tanto la literatura como el periodismo transformado en literatura ahondan con profundidad en el carácter de la cultura y de la comunidad y en la experiencia de los individuos, y no se limitan a reflejar la pauta externa de un acontecimiento. El periodismo literario que no es de ficción puede llevar consigo un compromiso y un poder descriptivo notables, como en la novela de Truman Capote A sangre fría, que reconstruye el medio y el mundo de los asesinos de Kansas. Podemos aprender mucho de escritores de ficción que se han ocupado de lugares exóticos, como Lawrence Durrell en Oriente da en una única entrevista con alguna persona importante. so posible formar parte de la comunidad local en un sentido profundo: normalmente llega, coge su historia y se va. La historia se limita a una cadena específica de acontecimientos, como un golpe de estado, que se construye a base de observaciones y entrevistas, o alguna opinión notable registra- Meropo 3. L. Peacock del IRA, o tienen como vecinos a miem- mente, hay casos de agentes de inteligencia que se han hecho pasar por etnógralos, y casos de armas de etnógrafos contratados por agencias de inteli gencia. Cuando los etnógrafos se encuentran en una casa que alardea de tener una colección evitar tener conocimiento de actividades consideradas bros del Viet Cong o como informantes a miembros de la Mafia, es difí- cil que puedan ilegales por algunas autoridades, o de interé s partid ario para alguno que otro país. Además, en algunas situaciones los etnógrafos deben moverse necesariamente en círculos sospechosos para hacer su trabajo o simplemente para sobrevivir: como los nativos, se ven forza dos a acudir al mercado negro o a realizar cualquier otra clase de negoc io ilícito, si es que no llegan a más. Pero si los etnógrafos están dispu estos a sostener la ética de la etnografía, es difícil encon trar un trabaj o que difiera más del de los espías. La esencia de los espías es que se hacen pasar por lo que no son con objeto de conocer secretos. Los antropólogos deben declarar sus objetivos abiertamente a aquéllos con quienes se encuentran comprometidos en la observación participante , deben explicar de mejor modo posible quiénes son y sobre qué están trabajando, y no deben engañar a los informantes o forzar les a hacer público lo que no desean divulgar. Todos conocemos ejemplos en los que los etnógrafos no se han ajustado completamente a esta fórmula, y algunas situaciones hacen difícil que se produzca tal ajuste, pero los principios son claros. El espionaje es una actividad manipuladora, pero la etnografía consiste en compartir, al menos preceptivamente. etnógrafos han sido, de hecho, psicoanalistas o El espionaje, que tiene un objetivo explícito y negativo de manipulación, se parece en algo al psicoanálisis. Ambos extraen información de individuos que conscientemente desean retenerla. A diferencia del espionaje, en el psicoanálisis esta manipulación sirve a un fin ostensiblemente positivo, la cura. Algunos International profesionales, y otros han empleado las técnic as de la entrevista psicoanalítica como parte del trabajo de campo. Un ejemplo es Geza Roheim, un discípulo de Freud que hizo su investigación entre los aborígenes australianos. A veces, las dos disciplinas han sido combi nadas, como en el psicoanálisis que George Devereux hizo de un indio de las Praderas', Aunque o GrorcE Devereux, Reality and Dream: Psychot herapy of a Plains Indian. New York Universities Press, 1951. 126 MeEroDO se parezca al etnógrafo en su intento de profundizar en la psique hasta el punto de desvelar pautas implícitas de conducta, el psicoanalista utiliza una técnica diferente. Entre otras cosas, en la situación clásica y común de relación, no se vincula —en tanto que analista— con una comunidad; del psicoanálisis el médico no es quien se desplaza al campo; es el paciente el que viene a él, a su consulta o a su clínica. Aunque el analista puede llegar a comprometerse profunda e incluso pasionalmente con sus pacientes individuales por medio de la «transferencia» y otros tipos permanece en el rol de médico, y muchas barreras institucionales le protegen de ser absorbido en un grupo extraño y arriesgar así su identidad. Más aún, el paciente se encuentra motivado a hablar al analista porque desea ser curado, mientras que el informante nativo puede no tener un motivo tan específico a la hora de conversar con el antropólogo, aun cuando de hecho pudiera obtener de ello una cierta clase de comprensión y objetividad acerca de su propia cultura. Dado que el psicoanalista se dedica a curar, su relación con el paciente no es la de alguien que busca conocerle, sino la de alguien que intenta transformarle; por su parte, el etnógrafo está situado en la posición del aprendiz que estudia lo que enseña la cultura. El trabajador social y el misionero se parecen al médico en que trabajan para hacer el bien, para prestar ayuda, y quizás, en último término, para ofrecer la salvación religiosa. Normalmente los trabajadores sociales se encuentran más confinados en sus despachos. Los misioneros se desplazan al campo durante períodos más largos y con un compromiso personal más completo que cualquiera de los otros tipos que hemos considerado; de hecho, a ellos se debe una buena parte de la mejor etnografía. Sin embargo, trabajadores sociales y misioneros tienen el propósito de cambiar y transformar a los nativos, y no simplemente el objetivo de aprender de ellos. En la medida en que se mantiene ese propósito uno necesariamente se ve forzado a restringir su propia apertura en lo que se refiere a aprender del nativo; pero un objetivo científico también restringe la percepción, y el distanciamiento del misionero es probablemente menor que el del científico «objetivo». Los administradores, como los médicos y los trabajadores sociales, buscan un fin práctico, y hacia él se orientan al organizar sus relaciones con la cultura del lugar. Como los misioneros, los administradores colo- 127 conocedores del contexto local y Y sólo en términos físicos, esta pretensión puede ser abusiva para sus recursos. Pensemos, por ejemplo, en un etnógrafo intrépido que se pasó cuatro años esquiando cincuenta millas diarias a temperaturas bajo cero mientras trabajaba como pastor lapón y aprendía la cultura; o en los que han tratado de seguir el ritmo a los indios de los Andes, que pasan sus vidas a grandes altitudes. Las dificultades sociales son todavía más complejas, y quizás puedan ser ilustradas en parte con un sueño que, según creo, refleja las fuerzas y los compromisos en conflicto del trabajo de campo. que considerado como un extraño con poder o como un idiota cargant e. En el extremo opuesto al distanciamiento se encuentran los roles de hijo, amigo y padre. Los tres —u otros parecidos— han de ser desempe ñados por el etnógrafo. Éste llega al campo como un niño ignorante de la nueva cultura o situación, y debe aprender trabajosamente el lenguaje y el modo de vida nativos. Al mismo tiempo, a veces es tratado como un padre, pues normalmente procede de una sociedad más rica que la de aquéllos entre quienes trabaja (lo que se ha denominado «estudiar a los de arriba» —el trabajo de campo entre la élite— es infrecuente en antropología). El objetivo de muchos trabajadores de campo es llegar a ser algo así como amigos de los nativos, quizás debido a los sesgos igualita rios derivados de la cultura occidental y especialmente americana. Al trabajador de campo le gustaría ser tratado como un igual, un par, y ser aceptado como una persona competente en el lenguaje y la cultura más a escuelas especiales, comen comida enviada desde sus países de origen, y amortiguan su contacto con la gente por medio de sirvientes y empleados). No obstante, cualquiera que sea su situación específica, los administradores están necesariamente regidos en sus relaciones por las tareas que deben cumplir, y en consecuencia deben restringir el grado de su implica ción local. muchas ciudades del mundo. Muchos de ellos no hablan el idioma local, viajan en limusinas con chófer, viven en barrios de lujo, envían a sus hijos un sitio durante un período de tiempo más corto y se rodean de barreras burocráticas más elaboradas que les separan de la gente autócto na. (Podemos pensar, por ejemplo, en los funcionarios de embajada que trabajan en aportaron información valiosa; en general, esto puede decirse menos de los modernos funcionarios del servicio exterior, que suelen afincarse en niales a veces llegaron a ser grandes J.L. Peacock Era de identidad étnica indeterminada, podría tratarse de un dei Tercer y también, en un sentido diferente, en el periodismo y la volver a casa. Cualquiera que sea el equilibrio entre compromiso y distancia de la experiencia etnográfica, el éxito está en dar con la mezcla. Finalmente, los etnógrafos deben registrar las cosas que han comprendido y comunicarlas de algún modo. Nada es más inútil (a menos que se trate de hechos y cifras carentes de sentido) que los vagos recuerdos anotados chapuceramente y nunca comunicados. En el trabajo de campo no basta simplemente con literatura, la historia y el folklore. Los etnógrafos llevan su propia armadura, pero es quizás más endeble. des prácticas; Las técnicas de encuentro con otras culturas y situaciones que he venido catalogando alardean sobre todo de proteger a la persona del compromiso; esto es cierto en el caso de las expediciones, las excavaciones y las activida- los nativos sobre una base igualitaria, siempre llegan a imbricarse en relaciones de poder y participación; en el sueño yo comenzaba tratando de ayudar y terminaba metido en un lío. El final no me fue revelado. buscadores objetivos de conocimiento que comparten su investigación con Independientemente de los significados personales que pueda tener, este sueño expresa las clases de dilemas que encuentra el trabajador de campo en la relación social. Por mucho que los etnógrafos deseen ser simplemente lo por cheques de viaje de American Express! Le indiqué que estaba sentado frente a un banco y le sugerí que entrase y comprase los cheques. Entonces él replicó que no aceptarían a un mendigo en ese lugar, y me preguntó si podía comprarlos yo. Accedí y lo hice, pero ahora todo su dinero estaba en mi poder, de manera que sólo podía ser usado si yo fir maba los cheques. Discutimos este problema y reveló que siempre había deseado viajar, así que sugirió que nos fuéramos juntos de viaje. En medio de un embrollo inextricable, me desperté. mente zanjamos el asunto y nos enzarzamos en una conversación. Él reveló que tenía un gran temor de perder su dinero ¡y que quería cambiar- de manera que era imposible reconocer qué dinero era de quién. Final- algo de cambio de la taza. Al hacerlo mezclé mi dinero con el del mendigo, mejicano o de un indonesio. Decidí poner algo de dinero en su taza de hojalata, pero no tenía monedas, así que puse un billete e intenté coger Mundo. En este sueño me encontraba en la calle con un mendigo MiéroDo J. L. Peacock La interpretación Descripción e interpretación Podemos distinguir dos aspectos de la investigación etnográfica: los datos y su significado. Los datos son los actos o los objetos que el etnógrafo percibe y describe. Podríamos poner como ejemplos un jarrón o una casa, un rito o un fragmento de discurso hablado, un intercambio de bienes o de bromas. Tales objetos y actos se perciben por los sentidos; son vistos, oídos, olidos, tocados. Los elementos son partes de todos más amplios. Esos todos incluyen el contexto y la conciencia tanto de los actores como del observado r. ¿Cómo decide el etnógrafo que una masa de arcilla es un « jarrón», o que el acto en el que una persona da a otra una cosa y recibe de ella algo a cambio es un «Intercambio»? El etnógrafo categoriza y etiqueta estos actos y objetos, y esta categorización y etiquetado reflejan tanto su propia situación y su con- ciencia como las de los actores. La descripci ón es también interpret ación, pues categorizamos y etiquetamos nuestros datos —y efectivamente los construimos— incluso cuando los «registramos». La investigación etnográfica a veces se ha denominado con demasiada simpleza «recogida de datos». ¿Por qué es esto demasiado simple? Porque el etnógrafo no se limita simplemente a recoger hechos como un botánico podría recoger plantas o un arqueól ogo cerámica . La mente del etnógraf o no es un cubo o una cesta, sino un faro. El etnógrafo busca y pone de relieve; se da cuenta de esto, pero no de aquello; abstrae y construye «hechos» a partir del flujo de la experiencia. El antropólogo Rodney Needham narra esta historia «Se cuenta —no recuerdo la fuente— que a Picasso una vez se le reprochó que distorsionara los rasgos humanos hacién dolos irreconocibles. El crítico sostenía que el retrato debería parecerse a la persona retratada, Picasso, que no estaba de acuerdo, sugirió que el asunto no era tan simple; la idea de parecerse exactamente a algo era un poco más complicada que lo que suponía su interlocutor. Entonces el crítico sacó una fotografía de su 130 METODO cartera, se la mostró a Picasso y le dijo: “Ahí tiene. Ésa es mi mujer, y ése es su aspecto”. Picasso miró cuidadosamente esa pequeña imagen y preguntó, insinuando sorpresa: “¿Es exactamente así?”. El crítico confirmó confiadamente que ése era exactamente su aspecto. “Hmmm”, dijo Picasso, “¿no es un poco pequeña?”»?. En cierta ocasión un pianista tocó una pieza. «¿Qué significa?», preguntó un crítico. El pianista respondió simplemente tocando la pieza de nuevo. El artista y el músico coinciden en el mismo punto: una forma estética es ya interpretación. Esto vale para la ciencia, en la medida en que la descripción científica sea una forma estética. implícitas, y todo esto constituye un marco para sus percepciones. La imposibilidad de hacer un calco de la realidad, y por lo tanto la necesidad de interpretar incluso cuando se describe, es una verdad aplicable a todas las ciencias. La siguiente definición de lo que es un hecho capta este punto: un hecho es una percepción vista a través de un marco de referencia. El observador que hace una descripción proyecta sobre su objeto de observación sus propias teorías y problemas, así como sus sesgos y actitudes del trabajo de campo. Más Dentro de las ciencias el etnógrafo se encuentra en una situación especial. Su estudio es acerca de —y en consecuencia, entre— seres humanos. Debido a que tenemos la imagen del científico ocupándose en el laboratorio de objetos físicos pensamos en él como si se tratase de un ser frío y distanciado, separado de lo que manipula por medio de sus experimentos. Este estereotipo es falso incluso en las ciencias físicas, pero es cierto que estos científicos se diferencian de sus objetos de estudio de un modo en que no se diferencian los científicos sociales. El aforismo «Dios los cría y ellos se juntan» tiene sentido al describir el estudio de los seres humanos, pero no al describir el estudio de las rocas y los ácidos. En etnografía el distanciamiento no puede sostenerse. El etnógrafo está necesariamente implicado —en diversos grados— en el encuentro humano que mantenerse a distancia observando y registrando de un modo distante, el etnógrafo destila su etnografía a partir de su propia experiencia en el flujo de la vida nativa. Incluso podemos decir que el etnógrafo y los nativos trabajan juntos para construir los datos y la interpretación que denominamos etnografía. ? RopNgY NeeDBAM, Against the Tranquility of Axioms. Berkeley, University of California Press, 1983, página 33. 131 de campo. Estábamos trabajando en los Apalaches cuatro del sermón). Bien, cierto día me llamó y nos como nos recuerda la cita con 132 la que abríamos el capítulo, el etnógrafo debe hacer preguntas. Pero el encuentro humano, y el sentido que podemos extraer de él, sigue siendo la experiencia etnográfica central. quier otra forma esos datos. Y por supuesto, pletar un censo de sus habitantes y establecer la trama de sus interrelaciones genealógicas. Según sean los objetivos de su proyecto, el etnógrafo puede tener que medir la extensión de las tierras cultivables, el rendimiento de las cosechas y las calorías que consume la gente. A veces ha de administrar tests psicológicos o llevar a cabo medidas fisiológicas. Siempre tomará grandes cantidades de notas sobre cualquier cosa que observe, y es posible que tenga que tratar la información con ordenador o sistematizar de cual- uno o más idiomas, hacer el mapa del asentamiento de la comunidad, com- Pero el trabajo de campo no es simplemente un encuentro. También implica procedimientos sistemáticos. A menudo el etnógrafo debe aprender vimos. Llevaba su pequeño bloc (para tomar notas). ¡Y entonces la gané!». El presbítero Jones siguió recordando su discusión con Jane, cuando le demostró con la Escritura en la mano que el símbolo principal, el «modelo» de la Iglesia es la mujer. Entonces se puso a hablar de Dick. Comentó que pronto se había dado cuenta de que Dick se casaría con Jane (como hizo más tarde). Contó que había escrito a Dick una carta de felicitación. El presbítero disfrutaba evocando cómo había recordado a Dick sus primeras intuiciones y cómo Dick le había dicho en cierta ocasión: «Es usted un observador concienzudo, padre Jones». No me cabe duda de que sacada de contexto esta conversación tiene poco sentido para el lector, pero ilustra cómo el «nativo» observa atentamente al etnógrafo y viceversa —un diálogo que normalmente los etnógrafos tienen el privilegio de escuchar, aunque reducido solamente a una de sus partes. bolo) de la lelesia (el tema investigadores y un presbítero de la Iglesia Baptista Primitiva (al que llamaré Jones) nos hizo estas observaciones a mí y a un colega hablando de los otros dos (a los que aquí llamaré Dick y Jane). El presbítero comenzó diciendo: «Perdí a Jane en la Unión (el nombre de la iglesia en la que Jane escuchó su sermón), cuando dije que las mujeres son un modelo (un sím- trabajadores rren por ambas partes. He aquí una perífrasis de algunos comentarios hechos por un «informante» a unos trabajadores de campo acerca de otros De hecho, en el trabajo de campo, el encuentro y la interpretación ocu- J. L. Peacock en un sentido más que recibe una escuela filosófica en Viena a principios de este siglo, aunque es el nombre «en el exterior», en el «mundo real», independiente de confiar en nuestro conocimiento; la teoría y la especulación se sistemáticos privilegiados por los positivis- El científico social positivista comienza con una hipótesis. Para poner a prueba esa hipótesis lleva a cabo una investigación sistemática por medio en cada caso. Simplificando podemos decir que la perspectiva dominante en ciencias sociales es la positivista (en psicología, sociología y economía), y que en etnografía hay una influyente perspectiva de tipo interpretativo. Hacer un contraste algo exagerado entre el científico social positivista y el etnógrafo interpretativo puede ser útil para iluminar la lógica distintiva de cada perspectiva. En antropología y en ciencias sociales encontramos tanto la perspectiva positivista como la interpretativa, con una miríada de gradaciones y tonos tas no son tan objetivos como ellos asumen, puesto que cuando nos desplazamos desde la teoría hacia las hipótesis y los hechos no escapamos a la teoría, al estar ésta implicada en el modo como construimos los hechos mismos. El hecho, de la misma manera que la teoría, es interpretación. esto es así, los procedimientos El positivismo ha evolucionado durante este siglo, pero también han surgido perspectivas opuestas. Una de esas perspectivas, que puede ser denominada «interpretativa», es que no existen hechos independientes de quienes los perciben. La definición antes citada —un hecho es una percepción vista a través de un marco de relerencia— podría encajar en esta posición, dado que en ella el «hecho» se contempla como una construcción que refleja tanto el punto de vista del que percibe como el mundo percibido. Si encuentran bajo sospecha. No obstante, podemos formular hipótesis que deben ser contrastadas con los hechos por medio de procedimientos rigurosos y sistemáticos. Si los ejecutamos correctamente, tales procedimientos nos conducen a rechazar las hipótesis falsas. podemos nuestra percepción e interpretación. Todo el conocimiento científico debe estar basado en estos hechos y cuanto más nos alejemos de ellos menos conjunto de hechos general es un modo de pensar que penetra la cultura occidental, y especialmente a las ciencias. Dicho llanamente, el positivismo postula que existe un originada «Positivismo Lógico» Positivismo e interpretación Merobo J. L. Peacock de una encuesta, un experimento, o algo parecido. La investigación genera datos. Y por medio de estos datos la hipóte sis es falseada o tentativamente verificada. El etnógrafo también puede seguir este proce dimiento hasta cierto punto, aunque las realidades no anticipadas del trabajo de campo lo sacuden hasta borrar sus perfiles. Uno puede llegar al campo con un problema o una hipótesis específica, pero allí se encuentra con que la mera formulación del problema es ya una cuesti ón difícil de resolver. Entonces el etnógrafo se da cuenta de que el probl ema es equívoco o irrelevante, y su atención se focaliza sobre el encue ntro mismo para tratar de buscarle un sentido. Dicho brevemente, en el trabajo de campo, la investigación comienza a menudo con un encue ntro y luego sigue con la interpretación, Parece que el modelo positivista difiere del etnográfico sólo en que aquél se desplaza de la teoría hacia los datos en lugar de desplazarse desde los datos hacia la teoría. Expresado de un modo más enfático, parece que el modelo positivista es más racional, que está basado en la planificación, mientras que el otro es caótico: va a saltos, naufr aga o sale a flote, se mueve a golpes de suerte. Pero en realidad las difere ncias son más profundas. «manufactura» es adecuado porque los elementos El modelo positivista es racional, pero se trata de una racionalidad tal y como es definida por el observador más que por el actor. Una vez definida la hipótesis, la racionalidad y la eficiencia dictan los límites de la prueba en el marco exclusivo de los datos que son relev antes. En consecuencia, uno crea los datos, los manufactura a través del procedimiento. En psicología, el procedimiento típico es el exper iment o; en sociología, la encuesta: en economía, diversos modos de tratamiento estadístico. El término el investigador realiza cada prueba repetidamente, que se recogen tienden a ser estandarizados, como en la producción masiva. En el experimento y en la encuesta pregunta la misma cuestión también repetidamente para poder hacer acopio de una gran cantidad de datos. En cada caso controla el estí- mulo, y consecuentemente estandariza la respuesta del sujeto. Cuando ha registrado muchas respuestas para cada clase de estímulo el científico puede comenzar a analizar estadísticament e la relación entre el estímulo y la respuesta, así como otras clases de pautas. 134 Méropo El etnógrafo está más cerca que el experimentador o el reaizador a encuestas de opinión del hallazgo de los datos tal y como los pro: ps nativo en su conducta y su conversación cotidiana, sus rituales y su Ñ ana de la experiencia exótica en contraste con Mac vo sus luchas y sus conflictos. No obstante, si no queremos car por a a : imagen de que el etnógrafo es una esponja pasiva y amorfa q a AA particularidades del psicólogo o del sociólogo autoritario que impone sus ace Ñ A due las del sujeto, hemos de hacer dos salvedades. La primera salveda para el etnógrafo su encuentro con el otro tiene efectos reales y se imp . activamente en la construcción de sus datos. La segunda salvedad, que atenúa a la primera, es que los nativos mismos tienden a estandarizar MN acciones, discursos y realidades. Sus rituales y sus ceremonias, sus re ao y sus canciones, y otras formas expresivas y sagradas poseen un gran po 2 coercitivo más potente que las influencias externas, incluido el etnógr o o. ¿Es que van a cambiar los actores un ritual sólo por complacer aune nó erafo solitario, cuando también deben satisfacer a los dioses, por no men cionar a la amplia congregación de los actores mismos? Del mismo mo o que el experimento o el cuestionario estandarizan los datos para ajusta os a los patrones del observador, las formas expresivas los estandarizan para ajustarlos a los patrones del actor. El etnógrafo puede sacar partido . : estandarización de los nativos prestando atención a los modos en que ellos mismos compendian sus significados y tomando nota de los pes comunes que se ponen de manifiesto en sus formas. No es extraño que pos etnógrafos registren palabra por palabra los rituales y las ceremonias, | os relatos y las canciones, así como los argumentos filosóficos de los nativos. No se trata en este caso de una ociosa recolección de saber antiguo, sino de un análisis etnográfico bastante estructurado y preciso —llevado a cabo después de escuchar cuidadosamente el modo en que el propio nativo presenta a su vez las cosas estructuradas y precisas. Generalmente, los datos estructurados por los nativos son más densos o porque el nativo sepa más acerca de su propia vida que e más ricos que los manufacturados por el observador. Esto es lógico, y no observador; también es debido a una diferencia en los propósitos. El pro- precisamente pósito de la encuesta o del experimento es simplificar, excluir influencias O «variables» extrañas. El experimento ideal debería controlar todas las variables salvo la investigada. Si una pregunta es ambigua no se puede saber qué significa la respuesta. Si un experimento es confuso no se puede saber interpretación. Los etnógrafos tienden a la nación. De este modo se hacen las encuestas, como en las predicciones de los resultados electorales. Ahora bien, cuando queremos hacer una generalización para toda una población intentamos que la muestra sea representativa de esa población. Así por ejemplo, no sería correcto pregunt ar a trescientos miembros de una sola familia o de una sola iglesia para generalizar los resultados sobre una población diversificada. Tomaría mos precauciones para que las respuestas de un miembro de un grupo no afectasen a zará los resultados a la población total de la ciudad, la región, el estado o des iguales, pero independientes. Pongamos por caso que un encuestador pregunta a una muestra de trescientas personas si votarán al Partido Demócrata o al Republicano. A continuación, a partir de esta muestra generali- técnica clave. Hacer una muestra es seleccionar un gran número de unida- Para el experimentador o el analista de encuestas el muestreo es una cuencias para su método. verse implicados en esta clase de relaciones densas y esto compor ta conse- ñero que es seguidor de una secta comunitaria. Deben ser abstraídos a partir de relaciones humanas a las que (en un capítulo anterior) llamamos «de trama compleja». Estas relaciones se hallan imbricadas de un modo tupido y complejo, en contraste con las relaciones ralas o «de trama simple» que se ramifican sólo en una parte restringida de nuestras vidas. Consideremos, por ejemplo, la diferencia que hay entre la relación que mantenemos con un empleado o con un técnico a quien no hemos conocido en ninguna otra faceta y la relación que mantenemos con un padre o una esposa, con un amigo íntimo, o con el compa- Los datos etnográficos también son «densos» en otro nivel. esfuerzo es lo que denominamos ponder solamente a un problema concreto o a poner a prueba alguna hipótesis limitada, sino que es una expresión del ser del nativo. Las ceremonias y los rituales, los mitos y las leyendas son «densos» en sus sentidos, dan forma a una plétora de valores, ideas y experiencias. Encont rarse con tales formas es inevitablemente confuso, pero la riqueza confus a del significado conduce a una comprensión más profunda, en el supuesto de que hayamos ordenado las pautas y los principios que se encuentran detrás de él. Este que esté siendo investigada. La expresión nativa no es rala. No viene a res- qué variables causan el efecto. En consecuencia, para ciertos propósitos los datos deben ser «ralos», es decir, deben ser pertinentes sólo para la variable J. L. PEacock otros, y evitaríamos que todos los seleccionados tuvieran en Dicho brevemente, el analista de encuestas evitaría trabajar intensivamente en un grupo densamente interrelacionado, enérgicamente las pretensiones de una teoría universal y puede 137 10 El autor se refiere a una oposición que ha sido planteada frecuentemente entre la investigación «Cualitativa» y la investigación «cuantitativa», respectivamente. (N. del T.). cuestión Por la riqueza del aprendizaje, a veces se ha elogiado al método etnográfico como un modo excelente de descubrir significados y de alcanzar comprensión. Pero al mismo tiempo, se ha puesto en duda su capacidad para verificar (o refutar) teorías, puesto que la muestra con la que trabaja solamente se refiere a un segmento pequeño de una población. Una golondrina no hace verano, y el análisis detallado de un grupo pequeño no prueba un principio universal. Sin embargo, un estudio detallado puede poner en enriquecen su comprensión de un significado particular. Finalmente, puede que el etnógrafo no esté seguro de cuán representativo es el erupo que estudia intensivamente en relación con la población más amplia, pero sí habrá obtenido un conocimiento más profundo de los significados en ese grupo. ¿Se trata simplemente de saber «mucho acerca de poco» frente a saber «poco acerca de mucho»?!%. No sólo. No solamente el ámbito, sino la cualidad de la investigación etnográfica es distintiva. La implicación activa en un grupo pequeño significa que el grupo enseña al investigador, y esta clase de aprendizaje difiere del análisis de respuestas contemplado de una manera distante. de La razón de esta diferencia es que el analista de encuestas trata de evitar factores confusos tales como las relaciones de trama compleja, mientras que el etnógrafo busca estas relaciones precisamente porque sus resonancias transversales, sus refuerzos mutuos, y los indicios que se derivan precisamente las relaciones que el etnógrafo aprecia. o a los Demócratas). pobres con objeto de predecir si la nación entera votará a los Republicanos tar (por ejemplo, no haríamos una muestra sólo entre los ricos o entre los modo que no estuviera determinado por la cuestión que queremos pregun- Trataríamos de confeccionar una muestra aleatoria, lo que no quiere decir hecha sin ton ni son: seleccionaríamos las unidades sistemáticamente de un común algún rasgo que no fuera característico de la población más amplia (por ejemplo, ser de la familia Smith o de la Iglesia Metodista o Católica). las de los METODO J. L. Peacock sugerir creativamente ideas para enriquecerla. Este es uno de los modos en que la interpretación etnográfica contribuye al estudio de los asuntos humanos. Un ejemplo de interpretación: la construcción de la sustancia Lo que sigue es una conversación que capté al vuelo recientemente. El lugar: la sala de espera de un médico. El reparto: X, un hombre blanco muy mayor, ciudadano eminente de la ciudad; Y, una mujer negra de mediana edad, empleada como doncella de un joven conocido de X; Z, una joven blanca que conoce tanto a X como a Y. Llamaremos a X «Sr. Hargrove» , a METODO también pertenece a esa clase. Hargrove es un anciano —tiene casi noventa años—, mientras que Bessie está en los sesenta, y Jane cerca de los cuaren- («¿Está usted bien?»), y no con ese airoso «¿Cómo anda- ta. Las distinciones de edad, etnicidad y clase se reflejan en el uso que Jane hace del nombre propio (posiblemente el apodo) de la mujer negra de mediana edad, y en el uso que hace del apellido del anciano blanco. ¿Pero qué podemos decir de la respuesta de Hargrove a Bessie? Cualquiera que sea su significado, la formalidad de sus palabras contrasta con la informalidad de las de ella. Más aún, él asocia su estilo formal con su edad avanzada: «Ya soy bastante viejo para decir: “muy bien, gracias”». Tal vez ha inferido singularmente que si es lo bastante viejo para responder con esa formalidad, entonces también lo es para que la gente se dirija a él de un Si esta es con está una cortés y un afirmando un racismo Hargrove quizás, correcta, así como, interpretación modo formal Y «Bessie», y a Z «Jane». actitud tradicionalista, el respeto por la edad como valor en conflicto frente a la simpatía que utiliza la informalidad para expresarse. Y si esto es cierto, su respuesta afirma valores que tienen raíces profundas, conecta con tradi- más cio. No entra en la conversación. En ese lugar, tal distanciamiento está permitido. Se trata de una de esas situaciones modernas peculiares en las que se puede dar esa clase de alienación burocratizada, pero esto no es Este ejemplo se parece al trabajo de campo en algunos aspectos, pero difiere de él en uno de ellos. El etnógrafo de la sala de espera está en silen- madas las premisas de la cultura —en una palabra, han sido negociadas—. La cultura se está construyendo ahí mismo, delante de nuestros ojos. Al mismo tiempo que el etnógrafo hace su propia construcción al registrar la conversación y el contexto —omitiendo mil veces más de lo que registra— se esfuerza por hacer que ese contexto tenga sentido. Está interpretando. un intercambio breve y críptico, se han visto afirmadas, afrentadas y reafir- No deberíamos hacer un mundo de este pequeño trozo de vida, pero sí podemos aprender algo de él. En la sala de espera de un médico, durante amplios, relativos a las relaciones entre jóvenes y viejos, entre hombres y mujeres; y llama la atención sobre el significado de las maneras, el lenguaje y el ritual en la conducta civilizada. ¡Los javaneses encontrarían su actitud perfectamente comprensible! ciudad forman parte. Yendo más allá, hace evidentes valores humanos chovinismo propio de la cultura regional del sur, de la que Hargrove y su ciones de honor y decoro, mos?». Jane y el señor Hargrove están sentados cuando entra Bessie. Jane la saluda: «Hola Bessie. Bessie, ¿te acuerdas del Sr. Hargrov e?». «Si», replica Bessie, y después se dirige a Hargrove: «¿Cómo andamos?». Hargrov e con- testa: «Ya soy bastante viejo para decir: «Muy bien, gracias»». ¿Cómo podríamos interpretar la respuest a del señor Hargrov e? ¿Por qué no respondió simplemente, «Bien, ¿cómo está usted?» o «Y usted, ¿está bien?» o algo así? Yo estaba confuso, pero no hubiera sido apropiado saltar y preguntarle al señor Hargrove qué había querido decir; en cualquier caso, inmediatamente después de pronunciar ese comentario críptico se lo llevaron en silla de ruedas a ver al médico. El lugar era familiar y el idioma el inglés, pero el desafío era similar al que tiene que afrontar el etnógraf o mil veces al día en contextos exóticos cuando oye que hablan en lenguajes extraños: ¿cómo interpretar lo que escucha y observa? Probabl emente nunca sabremos exactamente lo que quiso decir Hargrove , pero el ejercicio de la interpretación puede servir para concretar una parte de lo que he explicado en abstracto acerca del proceso de interpretación. En una situación como ésta es útil comenz ar por pautas que sean bastante claras y que formen un contexto para la acción o para el discurs o que hay que interpretar. Las distinciones de edad, y posiblemente de género, etnicidad y clase social componen este contexto. Bessie y Jane son mujeres, Hargrove es un hombre. Jane y Hargrove son blancos, Bessie es negra. Hargrove es un hombre notable en la ciudad, parece que Jane pertene ce a su misma clase social, y Bessie está empleada como criada por alguien que 139 140 Muchos antropólogos consideran que éste es un viejo punto de vista modificado hoy en día por un mayor sentido del dinamismo. Desde la nueva perspectiva, la cultura se contempla más bien como en nuestro ejernplo: una construcción negociada incesantemente por los actores e interpretada por el antropólogo. En cualquier situación, ya se trate de un intercam- mitidos intactos de generación en generación, a no ser que fueran desorganizados por alguna fuerza exterior. Al menos éste es el modo como la etnografía contemporánea tiende a verla. Si volvemos la mirada a sir Edward Tylor hubo un tiempo en que la antropología tendió de hecho a considerar a la cultura como si fuera una cosa, un objeto estático. La cultura era una colección de costumbres, y estaba incorporada a artefactos físicos que se traían a casa y se exhibían en los museos. También estaba compuesta de artefactos mentales —creenc ias, valores, normas— que permanecían relativamente constantes y eran trans- Es importante notar cómo esta formulación afecta a la comprensión que tenemos de la naturaleza de la cultura. Hargrove, Jane y Bessie están construyendo cultura. Al mismo tiempo, el etnógrafo, a través de la interpretación, formula una pauta cultural para dar sentido a la conversación. La cultura no es una cosa fija, sino una formulación negociada, una definición de trabajo que sirve a cada momento y a cada circuns tancia, tanto para el actor como para el etnógrafo. La substancia no puede seguir separada del método, pues la construcción de la cultura forma parte del trabajo de campo mismo. típico del trabajo de campo antropológico. Imagi nemos que los aconteci. mientos se desarrollan como en un juego. Ponga mos por caso que una nevada repentina fuerza a la gente a quedarse en la sala de espera durante la noche. En esa intimidad forzada (los trabajadores de campo pueden recordar muchas experiencias penosas de este tipo), el antropólogo entraría presumiblemente en la conversación de Hargrove, Jane y Bessie. La situación empezaría a parecerse al trabajo de campo, pues el antropólogo comenzaría a verse implicado en ella —pasaría a ser un observador participante más que un mero observador—, y el contacto se convertiría en un encuentro. En esta nueva situación, los significados serían negociados no sólo por los actores, sino también por el antropólogo, quien, en el sentido dividido que es característico de su profesión, se volvería actor-espectador y al mismo tiempo seguiría siendo él mismo. J. L. PEacock en las que se han encontrado crecientemente los [«otra aldea, otra costumbre»]), 141 En el otro extremo, la antropología aspira a la generalización global. Los filósofos pueden discernir las verdades de la naturaleza humana investigando sus propias almas; los psicólogos haciendo pruebas y experimentando con los estudiantes de las facultades americanas; pero el antropólogo y para ellos. el particularismo bloquea la generalización). Habiendo experimentado en cierto modo una clase de conversión durante el trabajo de campo, el etnógrafo puede llegar a parecerse al predicador que dedica su carrera a sermonear sobre las verdades de esa experiencia; todo lo que tiene que decir acerca de la humanidad se expresa en sus términos. Por otra parte, el etnógrafo puede llegar a estar tan impregnado del lenguaje y la vida de su ade o tribu que sus descripciones no sean inteligibles para nadie, salvo para é proverbio indonesio «Lain desa, lain adat» En uno de los extremos el trabajo de campo conduce a la implicación en un grupo particular y al aprendizaje acerca de ese grupo. El etnógrato se identifica con ese grupo, que se convierte para él en «mi aldea», «mi tribu» o «mi gente». Es entonces cuando se vuelve un notorio emisor de negaciones. Ante cualquier generalización enunciada sobre la conducta humana, él se ve inclinado a decir: «Mi gente no lo hace de ese modo». (Como en el ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales. izació son dos extremos. Un dualalismo La particularización ización y y la generalización j que es característico de la antropología cuando se la compara con otras La generalización antropólogos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la pauta se puede ver también incluso en el contexto cómodo y antiséptico de la sala de espera de un médico. tables del Tercer Mundo, micas y naturales; de modo que la cultura es descubierta, y no simplemente dada. Por supuesto, éste es especialmente el caso en las situaciones ines- por la búsqueda del significado, sino también por fuerzas políticas, econó- bio de cinco minutos o de una sociedad que ha permanecido a lo largo de siglos, los actores están implicados en una pugna por imponer significado cultural y social al caos de la existencia. Esta pugna no sólo está motivada Mérobo J.L. Peacock busca la generalización sobre una base más amplia: las culturas del mundo, sin restringirse a los americanos, los occidentales o los civilizados, e incluyendo gentes de cualquier lugar y con cualquier modo de vida. Se dice que E. E. Evans-Pritchard señaló astutamente, a propósito de este ambicioso proyecto: «Sólo hay un método en la antropología social —el método comparativo— y es un método imposible!!». Hay dos verdades en lo que dice Evans-Pritchard. Ninguna descripción etnográfica es completamente particula rista, todas son comparativas al menos en un sentido: el etnógraf o debe comunicar las realidades de la cultura que estudia a los miembros de otra cultura, la de sus lectores; y tal comunicación implica una comparación implícita. La segunda verdad es que la compara ción es imposibl e porque nada es comparable. Cada sociedad y cada cultura, como cada copo de nieve y cada huella dactilar, es única —incomparable—. Así pues, el expe- rimento clásico que se concibe como ideal en las ciencias naturale s no es practicable en antropología. En el experimento clásico todos los factores menos uno están bajo control. Si queremos averigua r si fumar causa el cáncer, el método ideal es comparar dos grupos que sean parecido s en todo excepto en que uno es de fumador es y el otro no, y comprob ar entonces dónde se da más el cáncer. Por desgracia nunca es posible encontrar grupos que sean parecidos en todo excepto en una cosa; se puede igualar la edad, el sexo, los ingresos, etcétera, pero siempre habrá diferencias. Esta dificultad se agrava cuando se compara n sociedad es o culturas, debido a su complejidad. Podríam os comparar , por ejemplo, China y Japón, y concluir que la forma de gobierno de Japón explica que su industrialización haya sido más rápida. Pero ambos países difieren también en muchos otros aspectos, de manera que no podemos aislar fácilmente una única causa. No obstante, la comparación puede ser instructiva. Lleván dola a cabo aprendemos algo acerca de cada cultura que no aprend eríamos consideran- tentativas acerca de la humanidad: ¿cómo do cada una por su parte, y ganamos comprensión al penetra r en diversas clases de relaciones. En una escala más amplia, la compar ación puede per- mitir incluso generalizaciones 1 En Social Anthropology and Other Essays, p. 62. MeÉrono podremos averiguar lo que todo el mundo tiene en común, si no es investi- vando acerca de todo el mundo? > qué. El método comparativo trata de conseguir esencialmente dos propósitos: mostrar cuánto se parecen los seres humanos y cuánto difieren, y por Universales ejemplo, se ha dicho que todos los grupos humanos se precian de tener algu- Basándose en la investigación de los pueblos de la tierra los antropólogos han declarado a veces que existen ciertas pautas que son universales. Por na forma de religión, arte y vida familiar (mientras que instituciones como los gobiernos y las escuelas no son universales). Otros han sostenido que todos los seres humanos hacen la guerra, o al menos tienen inclinaciones agresivas (un supuesto que ha sido contestado por los que entienden la guerra como una respuesta a condiciones particulares). Otra de las pretensiones favoritas de los antropólogos es que todos los grupos humanos tienen el tabú del incesto: prohíben el matrimonio entre ciertas clases de parientes. Esta última pretensión es instructiva para señalar las clases de matices que debemos introducir cuando arriesgamos generalizaciones acerca de la especie humana. El tabú del incesto, por ejemplo, varía según las clases de parientes a los que afecta la prohibición. Tanto la relación sexual como el matrimonio entre padres y hijos y entre hermanos están ampliamente prohibidos; pero en determinadas sociedades el emparejamiento entre primos cercanos no sólo está permitido, sino que es preferido o está prescrito, en otras, sin embargo, con la hija del hermano de su madre. Sin embargo, estas mismas sociedades está prohibido. Por ejemplo, es común el matrimonio entre primos en la realeza y la élite, pero la costumbre que más ha interesado a los antropólogos se conoce como «matrimonio entre primos cruzados matrilaterales». Muchas sociedades tribales en el mundo prefieren o prescriben que el varón se case prohíben el matrimonio entre primos que se encuentran biológicamente tan cercanos como aquéllos: los primos paralelos, cuando el tío es del mismo sexo que el padre o la madre, como en el caso del hijo del hermano del padre o en el de la hija de la hermana de la madre. Las razones que explican esta costumbre son demasiado complejas para citarlas aquí; la clave es que, aunque el tabú del incesto pueda ser universal o estar ampliamente extendido, la 143 como para formar parte de la realeza. Asimismo, a en los que se centran en la búsqueda podemos dividir estos y los que se centran en el de los universales, en la conducta las sociedades de cazadores recolectores o las sociedades RobNEY Nezpuam, Primordial Characters. Charlottesville, 144 connais-sances. Toronto, University of Toronto Press, 1980. 2 University of Virginia Press, 1978; Re- Los estudios comparativos no sólo buscan aspectos comunes, sino también diferencias, y luego investigan cómo es que una diferencia se asocia en un esquema como una especie de ley que venga a decir, pongamos por caso, que un incremento en el uso de la energía incrementa la complejidad social. Los antropólogos se han mostrado recelosos ante la formulación de leyes, porque al parecer siempre se descubren excepciones (como sugirieron Montes- triales establecen diferencias de clase). Tal tendencia puede ser establecida Por ejemplo, Covariación explícitamente. evolutivo como el que acabamos de mencionar podemos apreciar tendencias generales como el movimiento de lo simple a lo complejo (en el sentido específico de la organización social, las sociedades de cazadores-recolectores tienden a ser igualitarias, mientras que las sociedades agrarias e indus- las covariaciones establecen Mientras las tipologías sugieren covariaciones y regularidades, las leyes industriales. Esta clase de tipología se organiza a menudo como una secuencia evolutiva, según la cual las tecnologías de menor rendimiento y los órdenes socioculturales asociados a ellas evolucionan hacia sociedades de mayor rendimiento. Tal esquema evolutivo fue subrayado por los fundadores de la antropología en el siglo xix y continúa usándose en la teoría antropológica actual de una manera algo revisada. de subsistencia: industria. Se toma nota de los rasgos sociales y culturales que se dan normalmente asociados con uno u otro de estos modos de subsistencia. Por ejemplo, la burocracia estatal centralizada se encuentra fundamentalmente en sociedades que controlan la producción alimentaria o en las industriales, y no en las que dependen exclusivamente de la caza y la recolección. Las sociedades de cazadores recolectores están usualmente organizadas en pequeñas bandas familiares. Los grupos amplios de filiación unilineal —los clanes o los linajes— florecen en sociedades agrícolas, y no en los dos extremos de la escala también se encuentra B. Un conjunto de rasgos covariantes es un «tipo». Una tipología imperfecta, pero duradera y bastante útil, es la que se basa en el modo de subsistencia: por ejemplo, caza-recolección, pastoreo, agricultura e tra el rasgo X también se encuentra el rasgo Y; y que donde se encuentra A Cuando investigamos las sociedades de la tierra vemos que donde se encuen- Las tipologías simplemente reconocen y definen conjuntos de hechos. mulaciones matemáticas. pensamiento. Y podemos distinguir también entre tipologías, leyes y for- estudios con otra. Como Mertopo des humanas universales”?. te del ambiente. Así pues, el estructuralismo se ve inclinado a descubrir cualida- que la mente humana posee categorías innatas que emergen independientemen- mo se fundamenta en una filosofía conocida como racionalismo, que postula categorías opuestas como macho y hembra, espiritual y temporal, o izquierda y derecha. Si es cierto que tales pautas de pensamiento son universales, ¿a qué puede deberse? Algunos sugieren que la estructura del cerebro humano, con sus hemisferios izquierdo y derecho, es responsable de generar este dualismo y otras pautas pan-humanas de pensamiento. Cualquiera que sea la respuesta, una implicación resulta clara. En contraste con la clase de explicación de la conducta humana sostenida por la mayor parte de los filósofos y científicos sociales de la moderna tradición anglo-americana, el estructuralismo apoyaría otro punto de vista. La tradición anglo-americana, conocida como empirismo, ha defendido que los seres humanos son tan plásticos que sus modos de pensar y actuar son explicables fundamentalmente como respuestas a su ambiente. El estructuralis- investigación estructuralista, todas las culturas humanas clasifican el mundo en en la conducta. Los estructuralistas postulan que todos los seres humanos piensan de un modo similar, por ejemplo, de un modo dualista. De acuerdo con la Las tendencias universales humanas aparecen tanto en el pensamiento como menudo está permitido el incesto entre los dioses de la mitología, y parece que esto es debido a un principio similar. En resumen, los antropólogos pueden definir el incesto como un universal humano, pero sólo si se emplea una definición cuidadosa. era lo bastante buena prohibición específica varía. En algunas sociedades, el tabú del incesto queda suspendido en circunstancias especiales. Por ejemplo, entre los antiguos egipcios y los hawaianos el matrimonio de hermanos con hermanas estaba permitido entre la realeza, justificado aparentemente porque sólo la realeza J. L. PEacocK J. L. PEacock quieu, Kant y otros, los seres humanos siguen leyes naturales en su dimensión física, pero parecen trascender las leyes en su dimensión cultur al). No obstante, algunos se han arriesgado a formularlas. Un ejemplo es la ley de Service sobre el potencial evolutivo. Esta ley —así se la denomina— sostiene que la evolución cultural se abre paso con mayor probabilidad en la periferia que en el centro de una civilización. La histor ia es una carrera de relevos: un grupo central lleva el testigo de la civili zación hasta un cierto punto y entonces lo entrega a un grupo periférico, que se convierte durante un tiempo en central. El último se transforma en primero, el primero en último, mientras la historia marcha en un zigzag geográfico!?. Las relaciones postuladas por estas teorías y leyes evolucionistas se basan en una clase de análisis funcionalista o causal, de modo que Á covaría con B porque A está funcional o causalmente relacionado con B: la agricultura se encuentra asociada al Estado porque establece condiciones necesarias sin las cuales el Estado no podría funcio nar. La condición de estar situado en la periferia establece el escenario para que se den avances culturales que más adelante catapultarán a la perifer ia hacia el centro. La inspiración de esta clase de generalización causal -funcional emana del modelo positivista de las ciencias naturales. Hay otra clase de generalización que pertenece menos a la conducta que al pensamiento humano, y se inspira más en las matemáticas y la lógica que en las ciencias naturales. Es la clase de gener alización que sostienen los estructuralistas, en contraste con la apoyada por los evolucionistas. Sin afirmar conexiones causales o interrelacio nes funcionales, el estructuralista puede compendiar el campo extenso de los hechos etnográficos en un pequeño número de reglas o fórmulas matemática s. Needham, por ejemnplo, definió siete principios diseñados para resumir todas las variedades de sistemas de parentesco! Leach construyó fórmulas que establecían las implicaciones lógicas y empíricas que tenían ciertas clases de pautas sociológicas sobre ciertas clases de pautas ideoló gicas!5. Y en el más ambicioso 15 MarsHaLL SuaLins y ELman R. Servicie, eds. Evolution and Culture. Ann Arbor, University of Mi1960, pp. 93-122, 1974, p. 47 * RopneY Neporam, Remarks and Inventi ons; Skeptical Essays about Kinship. New York, Harper ér chigan Press, Row, 1% Ebmuno Leach «Rethinking Anthropology ». En Rethink ing Anthrop ology. Atlanti c Flighlands, N. J . Humanities, 1971. (Versión castellana: Replan eamiento de la antropología. Barcelona, Seix Barral, 1972). 146 de o 16 que nunca de manera fue llevado a cabo, Lévi-Strauss que cualquier cultura dada MeroDo sugirió que (tanto real como Dodría ser caracterizada lógicamente como una combinación de nana Sramos una tabla, análoga a la tabla periódica de los elementos Q e definiría todos los componentes básicos que constituyen la royectos, FOEUORE o esos elementos”**. po El espacio intermedio: la generalización etnográfica tampoco de establecer principios universales. En er e es o o ne o La mayor parte de la investigación antropológica no se a extremo del particularismo ni en el de la generalización ona . No a on p: demasiado de las complicaciones de un encuentro particular ne ca po. pero tarea es la interpretación (hacer que los datos etnográficos co Po sen > y la traducción (hacer que esos datos resulten inteligibles pa a los que o forman parte del trabajo de campo). Algunas de las aproximaciones destacadas son las siguientes. Funcionalismo mitos, su creencia en canoas mágicas, su modo de organización fami- Como forma de análisis etnográfico, el objetivo del funcionalismo es simplemente mostrar cómo un grupo funciona —describir el gr uno como mona un sistema de trabajo. Podemos poner por ejemplo al padre del a lismo etnográfico, Bronislaw Malinowski. Malinowski describió a de intercambio en las islas Trobriand conocida como el anillo del Ku a. Los socios en el Kula intercambian brazaletes por collares entre islas que distan una de otra cientos de millas. Un conjunto de elementos circula en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido inverso. En el O funcionalista de Malinowski muchos aspectos de la vida de las Trobrian: —sus cate liar— se asocian con el Kula. Las partes trabajan juntas para formar un todo social y cultural!”, 1922. asin eo A lé CLaune Lévi-Srrauss, Tristes Tropiques, p. 160. 1922. ( 17 BronisLaw MALINOWSKI, Argonauts of the Western Pacific. London, Routledge, llana: Los Argonautas del Pacífico Occidental. Barc ona, Península, 1973). 147 Unidos, se resume en la expresión de 148 '* Ruth Bexebicr, Pattern of Culture, Boston, Hought on Mifflin, 1934. (Versión castellana: El hombre y la cultura. Barcelona, Edhasa, 1971). 2 Rurn Benenicr, The Chrysantemiumn and the Sword. Boston, Houghton Mifflin, 1946. (Versión castellana: El crisantemo y la espada. Madrid, Alianza editorial); Ruth Benedict, «Thai Culture and Behavior», un estudio no publicado, realizado en tiempos de guerra y datado en septiembre de 1943. Ithaca, N.Y,, Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1952. Documento Informativo, n. 4. algunos temas dominantes!?. Rusia, Alemania o los Estados tica. La antropología social británica ha subra yado tradicionalmente un tipo funcionalista de descripción con excelentes monografías que muestran el funcionamiento de los sistemas de paren tesco, de la brujería y la magia, el ritual y el mito, los reinos y las jefat uras. La antropología norteamericana ha subrayado más bien la apro ximación configuracionista. Ésta se manifiesta, por ejemplo, en los estudios sobre el «carácter nacional», en los que una cultura completa como, por ejemplo, Japón, Tailandia, de pensamiento como énfasis diferentes que guían la descripción etnográ- Funcionalismo y configuracionismo no son tanto escuelas separadas r de estas premisas!8, El configuracionismo se parece al funcionalismo en que muestra cómo las partes forman un todo, pero la clase de integración que imagina es, por usar una distinción ya menc ionada anteriormente, más de tipo «lógico-significativa» que de tipo «causal-funcional». No se trata tanto de mostrar cómo trabaja el siste ma, como en la economía del Kula, sino de exponer las premisas que se encuentran detrás de la cul. tura y el modo en que la trama y urdimbre de la vida fluyen coherente. mente de esas premisas. En Patterns of Culture, Ruth Benedict describió las premisas de la cultura de los indios de las Praderas como «Dionosíacas», y las de los indios Pueblo como «Apolíneas». Los guerreros de las Praderas se regían por un ethos de dinamismo y bravuconería, de excesos y de extremos, mientras que los agricultores Pueblo se las habían apañado para llevar a cabo una vida equilibrada de moderación y armonía. Benedict, poeta y antr opóloga, fue capaz de tejer muchos aspectos de estas culturas en precisos retratos organizados alrededo Configuracionismo- J. L. Peacock castellana: La selva de símbolos. Madrid, Siglo XX1, 1980). 149 2% Vicror Turner, Schism and Continuity in a African Society: A Study of Ndembu Village Life. Manchester, England, Manchester University Press, 1957; Víctor Turner, «Mukandu: The Rite of Crcumcision», en The Forest of Symbols, Hthaca, N. Y., Cornell University Press, 1967, pp. 151-277. (Versión En este caso, las pautas culturales ndembu y el funcionamiento social se , ON Ñ a .. nos representan no como un modelo fijo compartido sin cuestionamientos po momentos?%. los ndembu, la tribu africana en la que Turner hizo su trabajo de campo, e circuncisor de la tribu es tan anciano que le tiembla el pulso. Los padres temen confiar sus hijos a su cuchillo, y aúnan fuerzas para desposeerle de su cargo. Otras fuerzas contrarias presionan para mantenerle. La situación alcanza su punto culminante la noche en que el anciano toma la iniciativa de llamar a la gente para que den comienzo las ceremonias de la circuncisión. Los tambor A empiezan a sonar, se oyen las canciones, y la gente se deja llevar por sus tradiciones. Con un sentimiento de reverencia hacia lo viejo, el circuncisor grita a los muchachos que se adelanten. Sin objeción son circuncidados por su mano. La tradición y la edad han ganado la partida a lo nuevo, al menos durante unos saga de un circuncisor de pulso tembloroso descrita por Víctor Turner. ms Mientras que las representaciones funcionalista y configuracionista subravan las constancias unificadas del conjunto, el estudio de casos describe la diversidad, el conflicto y la elección individual. Encontramos un ejemplo en la Estudio de caso: el drama social cas generales, pero los antropólogos han creído necesario añadí otr os Una de aproximaciones más capaces de afrontar la diversidad y el o ncionaesas aproximaciones es el método del estudio de caso, surgido del lismo; la otra el análisis simbólico, que surgió del configuracionismo. unidad, como un sistema de trabajo o una pauta coherente. Como medio para describir un modo de vida, esta clase de representación tiene sus pa des, pero también sus inconvenientes. Subrayar la unidad de la socios Ñ o de la cultura es ignorar la diversidad; enfatizar la constancia es ignorar e cambio. Estos énfasis son necesarios para simplificar y compendiar car acterísti- Funcionalismo y configuracionismo ilustran el holismo aplicado a la etnografía. Una sociedad o una cultura completas se describen como una Merono 3. L. Peacock todos los miembros del grupo, sino como lo que Víctor Turner ha denomi nado un «drama social». La tradición no está dada, sino que ha de ser conquistada por medio de las astutas maniobras del anciano. La tradición cultural es una fuerza, pero se trata tan sólo de una fuerza en un proceso social. Estudio s de caso como éste trasladan nuestro punto de vista del todo cultural y social a las experiencias particulares de los actores; no obstante, no infringen el holismo , porque los detalles siempre son captados en el contexto global. Análisis simbólico El análisis simbólico es un modo de interpretar los significados de una cultura a través del estudio detallado de una forma particul ar. Un ejemplo es la interpretación que hizo Clifford Geertz de la pelea de gallos. En Bali, los gallos son muy apreciados y los hombres se identifican con ellos. Geertz analizó las peleas de gallos como un símbolo de la visión balinesa de la realidad social. El énfasis que ponen los balines es en el estatus y la jerarquía, en las distinciones entre las castas altas y bajas, se expresa en las peleas; el ritual de la pelea de gallos provee a los balineses de un modo de simbolizar y de comunicar valores culturales?!. El análisis simbólico es al configuracio nismo lo que el estudio de caso es al funcionalismo. Como el configuracionismo, el análisis simbólico trata de revelar la pautación lógico-significativa de una cultura . El objetivo de Geertz en su estudio de los balineses es similar al de Benedi ct respecto a los indios de las Praderas y a los indios Pueblo. No obstant e, Geertz gana en precisión enfocando su trabajo en detalle hacia una forma específica —una pelea de gallos— y dando representación al todo a través de esa parte. Generalización etnográfica Cualquiera que sea la aproximación, la etnografía siempr e es algo más que descripción. La etnografía es también un modo de generalizar. No obstante, este modo difiere del modelo científico estánda r, y en aleunos senti2 CLIFFORD GEERTz, «Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight». En The Interpretation of Cultures, pp- 412-453. (Versión castellana ya citada). 150 METODO establecerse luego dos se encuentra más cerca del arte. El modelo científico se basa en principios que podrían remontarse a Aristóteles. Al investigar inductivamente muchos casos, la ciencia positiva busca un principio o tendencia que sea común a todos ellos, o traza la covariación. Los rasgos comunes de las covariaciones pueden como tipologías, leyes o correlaciones estadísticas. La etnografía también generaliza, pero de un modo diferente, y en algunos aspectos se parece más a la literatura que a la ciencia. La etnografía revela lo general a través de lo particular, lo abstracto a través de lo concreto. De la misma manera que Macbeth nos enseña cosas acerca de la culpa, Hamlet acerca de la ansiedad, y la parábola del hijo pródigo acerca del amor y la justicia, las etnografías nos enseñan lecciones generales. Del anillo del Kula podernos aprender cosas sobre el orden y la integración; del circuncisor de pulso tembloroso, sobre el juego recíproco entre tradición y conflicto; y de la pelea de gallos, sobre la jerarquía. La pelea de gallos y la circuncisión ndembu muestran realidades de la conducta humana, no de la manera en que la mosca de la fruta nos habla de la genética (en este caso los experimentos confirman o refutan leyes generales), sino a la manera del juego, la poesía o las parábolas. La etnografía se distingue de la literatura y se parece a la ciencia en que se esfuerza por describir gente real sistemáticamente y con precisión, pero se parece a la literatura en que trama los hechos de modo que ilumina pautas y principios. Como en la buena literatura, en la buena etnografía el mensaje no se forja en la enunciación explícita de lo general, sino en la representación de lo concreto. Los lectores deben decodificar la des- cripción con objeto de captar por sí mismos los valores subyacentes, y yuxtaponer después estas pautas abstraídas implícitamente para iluminar su propia experiencia, así como la experiencia que imaginan que los nati- vos han vivido. formales, como las mediciones matemáticas, tie- A la luz de esta visión de la etnografía debemos tomar con precaución cualquier método que reclame para sí precisión científica estricta y objetividad. Las metodologías nen su lugar en la descripción etnográfica; si se emplean adecuadamente pueden hacerla más precisa. Pero desde nuestro punto de vista hay al menos un objetivo en antropología que es literario —el que Evans-Pritchard 151 a Y El filósofo de Oxford define el «pensamiento» de manera que inserta en él la duda. Dada esta premisa (y sólo si la aceptamos), la conclusión está asegurada. De nuevo, el argumento es redondeado al razonar a partir de ds de implicaciones lógicas de una categoría —por medio de una especie escuchados 152 2 EE. Evans-PriTCHARD, Social Anthropology and Other Essays. New York, Free Press, 1962, p. 61. (Versión castellana, Ensayos de Antropología Social. Madrid, Siglo XXI. 23 C. GEERTZ, The Interpretation of Cultures, pp. 16, 26. El problema del bufón parece ser empírico, y podrí a ser respondido con una investigación que contara las curvas que hay entre las dos ciudades. El truco consiste en responder a un nivel más abstr acto que el que se plantea en la pregunta. La respuesta del bufón no establ ece cuántas curvas, sino cuántas clases de curvas hay. Para dar esa conte stación no necesita llevar a ¿En qué se parecen el bufón de Surabaya y el filósofo de Oxford? Ambos culminan su razonamiento sirviéndos e de un argumento astuto y tramposo que es más deductivo que inductivo, aunque lo hacen de diferentes maneras. Durante una conferencia que tuvo lugar en el Área de Lógica de Oxford, un filósofo dijo a sus alumnos: «Estoy pensa ndo; si pusiera en duda que estoy pensando, mi duda sería en sí misma pensamiento; por tanto, mi duda confirma mi proposición». En las representaciones de ludruk con aire de vodevil que tienen lugar en los barrios bajos y de chabolas de Surabaya, Indonesia, se pronuncia el siguiente chiste que incita a la audiencia a acercarse a las caravanas. Un bufón pregunta: «¿Cuántas curvas hay entre las ciudades de Surabaya y Banyuwangi?». Cuando el que le acompaña no puede responder, el bufón se responde a sí mismo: «Dos. ¡Hacia la izquierda y hacia la derecha!». enunciados fotografía y registra, y después indaga laboriosamente entre sus no es todo. La investigación antropológica también es deductiva. (la duda). En general, la clave es la siguiente: un modo característico de razonar de la filosofía es por medio de la introspec- cierta clase de emoción una conclusión que podría haberse derivado de percibir en sí mismo una vida interior, sino que establece un escenario para la introspección al señalar ción. No sólo razona filosóficamente, además investiga en sus propios pensamientos y sentimientos. En nuestro ejemplo, el filósofo no profundiza en su El filósofo no sólo se basa en la deducción, sino también en la introspec- parece menos al astuto bufón que al zoquete que cuenta laboriosamente las vueltas entre Surabaya y Banyuwangi, pero tampoco llega a ser como éste. Al contar con ahínco las vueltas, el antropólogo probablemente se percatará de que éstas no sólo van a la izquierda y a la derecha, sino que también se tuercen, ascienden, y descienden en sutiles pautas, pudiendo así formular una teoría topográfica más refinada que la que clasifica a todas las curvas en izquierda y derecha. La antropología se basa en el juego de vaivén entre deducción e inducción. gación antropológica es concreto, inductivo y empírico. El antropólogo se Más de lo que frecuentemente nos creemos, la investigación antropológica depende del pensamiento, de la manipulación de categorías lógicas. ¿De qué otro modo podrían los antropólogos enunciar los problemas que han de ser investigados, decidir cómo formular y analizar sus datos, y componer sus etnografías? No obstante, el énfasis y el estilo de la investi- Pero datos y formula sus hallazgos. Al menos ésta es una parte de su trabajo. cha, recogida de hechos. El antropólogo no sólo piensa, además mira y escu- una gran parte de su investigación es empírica o inductiva: se basa en la Así pues, tanto el bufón como el filósofo razonan deductivamente. ¿Qué hay del antropólogo? El antropólogo se diferencia de ambos en que dos bastante . Consideremos diferentes. contextos . deducción. en dos e cabo una investigación; sólo necesita pensar con lógica. Subdivide la catesoría «curva» en sus partes componentes, izquierda y derecha. Y entonces ofrece una respuesta deductiva a un problema aparentemente inductivo. Miropo Deducción, experimentación e introspe cción denominó «traducción»2, y Clifford Geert z formuló como «descripción densa». Ésta implica «el poder de la imag inación científica para llevarnos al contacto con las vidas de los extraños »WB—. La etnografía nunca puede describir con objetividad completa y produ cir un conjunto de hechos absolutamente verdaderos; pero a través de sus representaciones e interpretaciones puede comunicar verdades humanas. J. L. Peacock J L. Peacock ción; el filósofo mira en su interior y razona sobre lo que ve. El ejemplo más famoso es el lema acuñado por Descartes: «Pienso, luego existo». «Ellos no piensan, luego no existen»?! Ade- El filósofo alemán Lichtenberg extendió ingeniosamente el lema carte- siano a los otros al concluir: más, este lema ejemplifica un modo peculiar de hacer filosofía. El filósofo mira en su interior, y a continuación mira en solitario, generalizando acer- haciendo un examen de nosotros mismos?-—, es preciso ca de otros sobre la base de sí mismo. Por ejemplo, en teoría filosófic a que se conoce como «fenomenología» el filósofo profundiza en su propia experiencia —en sus percepc iones del tiempo, sus visiones de la moral, y otras cosas por el estilo— y a partir de ahí razona acerca de las categorías de la experiencia humana en general. Aunque pueda sonar estúpido —si todo el mundo es diferente, ¿cómo puede ser que aprendamos algo sobre la naturaleza humana conocer es nuestra propia experiencia. recordar que la introspección se sostiene sobre una justificación muy sólida: todo lo que podemos orientada hacia los otros, como lo está la filosofía hacia el sí Esto por lo que respecta al filósofo. La antropología está tan fuerte- mente aprender acerca de la naturaleza humana en un contexto mismo. La clave del trabajo de campo consiste en habérselas con el otro, transportándose uno a sí mismo a un lugar tan diferente de casa como sea posible para este énfasis extrospectivo? Una sencilla respuesta es completamente ajeno. Cuando la antropología general iza lo hace sobre la base del conocimiento de muchas sociedades y culturas , y no sólo sobre la base de la propia cultura del antropó logo. De entre todas las humanidades y las ciencias sociales, la antropología parece ser la menos introspectiva y la más extrospectiva. ¿A qué se debe que es arriesgado generalizar acerca de la humani dad sobre la base de un solo ser humano, uno mismo. Del mismo modo, es arries gado generalizar acerca de todas las culturas sobre la base del conocimiento de una sola, la propia. 2 R. Neebuam, Against the Tranquility ofáxioms. p. 33. Pero esta respuesta, aunque válida en cierto modo, es demasiado simple. Traza una línea demasiado marcada entre uno mismo y el otro, entre la subjetividad y la objetividad, la introspección y la extrospección. Asume 154 nota de un rasgo encontrado cincuenta METODO O cien veces. algo más de otra cul- que el antropólogo no es más que un robot o un empleado que tabula datos toma en lugar de interpretarlos: como si dijera: «Sabemos tura», mientras Ignora la dimensión interpretativa de la investigación. Puesto que el antro- pólogo es un ser que piensa, un Homo Sapiens, también interpreta; e inter” pretación implica introspección, al menos implícitamente. Cuando el antropólogo realiza trabajo de campo, cuando clasifica y analiza las cultu- ras del mundo, no sólo trabaja con datos, sino también con él mismo. Independientemente de lo objetivo que trate de ser en su registro y en su análi- sis, los llevará a cabo en los términos de sus propias categorías, actitudes y orientaciones. gador mismo; esto se lleva a cabo por medio de cuestionarios, pruebas, Los antropólogos han intentado controlar el sesgo personal de dos modos. En primer lugar, sistematizando el proceso de investigación de manera que predominen las categorías del sistema más que las del investi- plantillas de categorización de las observaciones, y otras cosas parecidas. La desventaja de este procedimiento es que hace rígida la percepción, de manera que uno está menos abierto a las sutilezas de la otra cultura. El segundo modo de control consiste en hacer explícito el sesgo personal, en realizar una introspección abierta de manera que el investigador mismo llegue a formar parte del asunto sometido a estudio. Esto se realiza por medio de las así llamadas etnografías en primera persona, en las que la comprensión autobiográfica va junto con el informe etnográfico. La desventaja de este procedimiento es que la atención se desvía del otro hacia uno mismo, a veces excesivamente. Consideremos este gradiente: la Cuando nuestro fin es la comprensión de la humanidad globalmente considerada más que la simple comprensión de nosotros mismos, la objetividad es imposible y la subjetividad indeseable. ¿Es entonces la antropología una insensatez? Quizás, pero no debido a su incapacidad para ser completamente objetiva o completamente subjetiva. De hecho, la mezcla peculiar de subjetividad y objetividad, de conocimiento de los otros y autoconocimiento que encontramos en la antropología puede ser iluminadora. Más que establecer una simple competición, el conocimiento del otro y el autoconocimiento se realzan mutuamente. otra persona (como sucede en el psicoanálisis, donde el otro, el analista, comprensión de uno mismo se obtiene mejor a través de la relación con 155 (o a nuestra propia cultura) en los términos del viendo una película. Empatizas con el héroe o con la Sin embargo, a la vez que te identificas alcanzas también un un caso que ilustra principios más generales. Así o en el análisis comparativo. somos conscientes de las clases de combinación entre subjeti vidad y objetividad que acompañan a la investigación antropológica, ya sea en el campo cultura es simplemente sabe: que cuando dé la vuelta a la esquina los villanos estarán ahí, esperándole. Puede que desees intervenir, y te duele que el personaje sufra, pues ese personaje es, en parte, tú mismo. Al mismo tiempo, eres un observa dor omnisciente que ve tanto la totalidad como la parte y contempla la acción objetivamente. Imaginemos que en lugar de un personaje que cruza la pantalla, se trata de una cultura completa, nuestra propia cultura. Asumam os que mientras nos identificamos con ella también vemos su lugar en el esquema más amplio de la realidad —su relación con alguna otra cultura en la que también nos vemos implicados—, y el modo en que nuestra propia conocimiento superior; asistes al desarrollo completo de la trama, en tanto que cada personaje está confinado a su situación particul ar. Por ejemplo, ves a los villanos urdiendo el asesinato del héroe, y sabes lo que el héroe no ti mismo. heroína, identificándote con ese personaje como si fuera una extensión de Imaginémonos respectivamente. otro. El peligro radica en ver demasiado o demasiado poco de uno mismo en el otro —y éstos son los excesos de la subjetividad y de la objetiv idad, mente a nosotros mismos ractúan. El trabajo de campo y el análisis comparativo no son simplemente medios mecánicos de recogida de datos, sino que forman parte de la reflexión sobre uno mismo y la cultura. Esta reflexión puede llamar nuestra atención sobre lo que es genuino de nuestra propia cultura y lo que es común a otras. El arte consiste en captar al otro mientras nos vemos sutíl- incluso en el análisis comparativo, la introspección y la extrospección inte- nuestra, los antropólogos, a contemplar la propia cultura de un modo más franco y objetivo que si se quedasen en casa). En el trabajo de campo, e sentantes de la otra cultura, los nativos, ayudan a los representantes de la de la relación con otra cultura (como en la antropología, en la que los repre- en solitario); la comprensión de la propia cultura se obtiene mejor a través ayuda al yo, el analizante, a «verse a sí mismo como otros le ven», por ejemplo, de un modo más franco y objetivo que el que puede lograrse trabajando J. L. PEacock de la propia por ejemplo, obtienen objetividad realizando experi- comprensión, y el inconveniente pasivo de datos). Pero a pesar de contener todos estos elementos —deducción, introspección y experimentación—, la antropología es distinta de disciplinas como la filosofía y la psicología, que también subrayan tales gador participa activamente en la vida social y no es un mero coleccionista tales del investigador tanto como por los hechos que se investigan); también es tan introspectiva como extrospectiva (pues la comprensión del otro implica la comprensión de uno mismo); y es experimental (pues el investi- tiva como inductiva (pues se guía por la teoría y otras construcciones men- Los aspectos deductivos, introspectivos e incluso experimentales de la antropología se reconocen hoy en día más que hace algún tiempo. Algunos antropólogos a la vieja usanza pueden haberse visto a sí mismos como meros coleccionistas de hechos, que viajaron, como dijo una vez Thoreau, para contar los gatos de Zanzíbar. En efecto, la antropología es tan deduc- de un método tan objetivador como el experimento es que pierde la inmediatez de la experiencia humana. La antropología varía en su mezcla de objetividad y subjetividad, pero la mayor parte de sus métodos se localizan en el rango intermedio de la escala. cosas es que no produce necesariamente en relación con el sujeto—. El inconveniente de la simple vivencia de las relaciones —un método que subraya el distanciamiento del experimentador más que por el antropólogo. Esta comparación nos ayuda a localizar la antropología en una escala de objetividad. La antropología no es simplemente la vida; no se trata de una experiencia sin examinar, de mera subjetividad. En el otro extremo, tampoco se trata del experimento de laboratorio en el que uno manipula a los sujetos para investigar ciertas leyes o rimento, y la situación es «natural», es decir, ha sido urdida por los nativos tos —que pueden ser ratas, palomas o seres humanos— en situaciones creadas por él mismo. El trabajo de campo podría ser visto como un experimento: uno empuja a un extraño hacia un grupo para ver qué ocurre. Pero el trabajo de campo no es tan deliberadamente manipulador como el expe- mentos. En ellos, el experimentador manipula deliberadamente a los suje- Los psicólogos, cultura, es comprensible que la antropología se detenga justo antes de introducirse en ciertos métodos diseñados por otras disciplinas. rístico para obtener una cierta objetivación de uno mismo o Puesto que el encuentro con el otro es el método antropológico caracte- Merobo J. L. Peacock procesos. El énfasis característico de la antropología sigue estando en el comprender la naturaleza humana basándose en el trabajo de campo. Trabajo de campo, etnografía y teoría Hemos discurrido por tres pasos en la investigación antropológica: el trabajo de campo, la interpretación etnográfica y la general ización teórica. El antropólogo va al campo al encuentro del otro, describe e interpre ta lo que aprende a partir de ese encuentro, y generaliza acerca de la existencia humana sobre la base de tal encuentro y de otros datos etnográf icos. Estos pasos se deslizan los unos en los otros, y vuelven los unos sobre los otros, de manera que la teoría guía al trabajo de campo del mismo modo en que casual o el sentido común. MéroDpo Nada hay más inútil que una aventura sin sen- tido; nada más estéril que un encuentro sin hacer anotaciones. Y en su mayor parte, los datos del trabajo de campo ven la luz a través de una observación y un registro más bien tediosos. Sin embargo, la comprensión y e más profunda puede surgir como un flash que emerge del pro encuentro. Como sugiere el término «observación participante», el trabajo de campo combina la objetividad y la subjetividad, la rutina y la aventura, el sistema y la actitud de apertura. El trabajo de campo conduce a la etnografía. Y aunque está basada en el trabajo de campo, la etnografía es también una manera de generalizar acerca de la humanidad. Como la novela, la poesía y la parábola, pero también como el experimento científico, la etnografía debe decir más de lo que particulares. La etnografía comunica tura. Lejos de proveer un camino uniforme hacia la verdades generales, la antropología hace que el viaje sea adecuadamente escabroso. sivamente ligadas a la experiencia del filósofo y a las categorías de su cul- Dada la complejidad de la etnografía, es obviamente difícil hacer generalizaciones globales basadas en ella. Es erróneo sintetizar los hallazgos meramente sustantivos o «factuales» de las investigaciones etnográficas, pues cada etnografía es algo más que un informe, más que un mero atajo para situarse allí. Cada etnografía es una interpretación, una síntesis de problemas, teorías y actitudes que guían al intérprete; y también un infor me de hechos. Al mismo tiempo, la aproximación empírica O inductiva característica de la generalización antropológica es un antídoto necesario contra los esfuerzos puramente deductivos o introspectivos conducentes a reflejar la naturaleza humana. El peligro de la filosofía pura es que las verdades discernidas por medio del examen de uno mismo pueden estar exce- Un gran trabajo etnográfico es científico y literario, posee un grado considerable de precisión objetiva, pero traduce las pautas que han sido discernidas en el grupo extraño de forma que resulten comprensibles para el lector. y pautas cuenta; debe sugerir y mostrar significados generales por medio de la pre- que la impresión de experiencias el trabajo de campo guía a la teoría. sistemática y objetiva al menos sentación Como siempre sucede, al exponer un confortable resumen simplificamos demasiado. Cada paso de la investigación antropológic a implica dile- mas que son comunes a cualquier indagación humana: compromiso versus realidades tanto del etnógrafo como del nativo, aunque muy pocos estarían dispuestos a leer las confesiones de un etnógrafo. Lo crucial se encuentra en las verdades que encierren sus interpretaciones filtradas a través de la experiencia y la visión del mundo del intérprete, pero centradas agudamente y con precisión sobre el mundo del nativo. distanciamiento, subjetividad versus objetiv idad, particu larizac ión versus generalización, inducción versus deducción, y así sucesi vamente. Puesto que cada paso encierra problemas filosóficos, un recetar io que exhibiera una fórmula fija para el trabajo de campo sería equívoc o. También sería equívoca una discusión excesivamente filosófi ca que diera la impresión de que el etnógrafo se encuentra constantemente en la posició n del pensador de Rodin, cuando de hecho la mayor parte de lo que hace en el campo es rutina: colgar sus ropas a secar después de una tormen ta tropical, registrar censos domésticos, y tomar posiciones en una interm inable red de compro- —más misos sociales. He intentado ofrecer una sensación de la complejidad dé la empresa y de su sentido, yendo de un extremo a otro de las actividades e incluyendo tanto lo que la antropología hace como lo que no hace. En el centro de todo está el trabajo de campo: como la «observación participante» el trabajo de campo es, a un tiempo , experiencia y método, pero en él hay que subrayar el método y no solam ente la experiencia. El principal instrumento de este método es el trabaj ador de campo mismo, pero éste debe esforzarse por conducir su subjetividad hacia el propósito de la investigación, que es la comprensión sistemática y objetiva de la expe- riencia humana 159 160 es The 25 El título completo del libro en el que se encuentra publicado originalmente este capítulo Antropolola de enfoque El castellano: en traducción (Hay Focus. Soft Light, Hard Anthropological Lens, gía: luz intensa, foco difuso. Barcelona, Ed. Herder). (N. de. T.). ciso, en el sentido de estrechar el campo, que se limite a señalar con minuciosidad solamente ese objeto. En la experiencia etnográfica el fotógrafo forma parte de la cámara, y ambos forman parte del primer plano que está siendo fotografiado y del fondo en el que se destaca. En consecuencia el foco debe ser necesariamente flexible o, en un sentido profundo, holístico, para captar los elementos que rodean al objeto tanto como al propio objeto. La imagen resultante es multidimensional, una especie de holograma que puede ser vislumbrado con una claridad seductora desde determinados ángulos, pero que desde otros se disuelve en brumosas profundidades debido a la compleja convergencia de fuerzas que crean la imagen. que ilumina el objeto del estudio etnográfico, el foco no puede ser tan pre- Ahora podemos percibir más completamente el significado que se encierra en la metáfora «foco flexible»?5. Por deslumbrante que pueda ser la luz J.L. PEacock 161 4 UN A PRIMERA APROXIMACIÓN PLANTEAMIENTO AL MODELO DE TRABAJO Y LÍMITES DE ESTE CAPÍTULO EN ETNOGRAFÍA. ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES 1 La intención de este capítulo es facilitar elementos para conocer el "trabajo de campo antropológico y para hacerse una idea de qué lu- gar ocupa en el proceso etnográfico. En cierto modo resume temas * centrales de los capítulos anteriores, y los traduce con una orientaNuestra pretensión ahora es ofrecer un material un Y“ción práctica. poco más concreto sobre lo que hacen los etnógrafos, adónde mi“ ran, en qué direcciones trabajan sus datos. Desde nuestro punto de vista hay pocas cosas que sean específicas de una etnografía de la escuela. Tanto en los aspectos metodoló* gicos como en las claves epistemológicas que orientan la investigación, la etnografía escolar surge simplemente como consecuencia de haber seleccionado un tipo particular de campo. Por ello, haremos an repaso global del trabajo de campo y la etnografía, señalando los problemas propios de la etnografía de la escuela cada vez que lo consideremos necesario. Este capítulo es una primera aproximación al modelo de trabajo que nosotros proponemos. Hay libros sobre etnografía que interpre- tan la idea de modelo en un sentido más bien normativo: proponen estipulan criterios para un «control de calidad» (cf., por ejemplo las reglas del juego etnográfico, argumentan sobre sus mínimos y Werner y Schoepfle, 1987, IL, 307; Goetz y LeCompte, 1988, 212 ss.)'. (véase, por ejemplo, Emerson, 1983; y en el terreno de la etnografía de la escuela, Burgess, 1985) 1. Otro tipo de literatura consiste en compilaciones de artículos, en los que diversos autores reflexionan sobre problemas teúricos y metodológicos a la luz de sus experiencias de campo 89 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA información 1987). Nuestro rrez, 1994; LeCompte et al., 1992; Woods , y 90 es para identificar a la etnografía como actividad. Este paso es en sí mismo insuf iciente, pero necesario para => Este capítulo ofrecerá ejemplos y secue ncias típicas, es decir, esquemas reconocibl cuando usa sus técnicas... interés no es ofrecer un catálogo de esa naturaleza, sino apuntar ya en este capítulo (de un modo aproximativo) hacia dónde se dirige el etnógrafo Hay muchos modos establecidos én ciencias sociales para observar a la gente, hablar con ella, o analizar lo que hace y dice (Delgado y Gurié- manera. de técnicas disponibles para ser utilizadas en cualquier caso de 1 el trabajo del 'ernógrafo-c omoto un conjun te. Por eso sería muy empobrecedor presen tar y del proceso por el que luego la reconstruye sucesiva ment hasta e producir un texto público. Ese movimiento tiene uña dir ección que en : etnografía es diferen A cada ado en el que encuentruna a determinada de trams[formación indica que el etnógrafo es e princ ipal responsable del est para hacér sus datos inteli; ibles (Wolcott, 1994). a noción holística encuentra sus mayores virtudes y limit aciones en € intento de acotar un objeto que ha de ser a un tiempo abierto. y localizable] universal core a tercera parte sigue libremente la sugerencia de Harry Wolcott de considerar transformaciones a las técnicas que el etnógrafo utiliza ían ser considerados como un recetario para la investigación, sino como un acercamiento preliminar. Como todo modelo, el nuestro es tamb ién una síntesis de variantes generada a partir de nuestra propi a práctica. Hemos dividido esta primera aproximación en tres parte s diferenciadas: acciones, objetos, transformaciones. En la prime ra parte nos ocuparemos de exponer el conjunto de prácticas que constituyen un proceso etnográfico, introduciendo alguna idea sobre su lógica y sobre los problemas de secuencia. En la segunda parte nos centraremos en los objetos de la etnografía. En este caso se tratará solamente de dar algo de cuerpo a una de las encrucijadas más complicadas de cualquier esquema metodológico válido para nuestra disciplina. Ya se habrá notado que una ciencia nativo, pero no es éste el aspecto que queremos subrayar. Propon. dremos una aclaración de lo que, en la práct ica, hace reconocibles a la etnografía y al trabajo de campo antro pológico, pero señalando desde el comienzo el valor limitado de cualq uier prescripción sobre estos asuntos. De ahí esta declaración inicia l: los contenidos de este capítulo no deber icamente sobre una metodología haya de tener forzosamente un sentido nor- Es muy posible que cualquier intento de reflexionar públ EL TRANSFORMACIONES OEA la aves e como un modo marcadamente p eculiar de ó ón g : 1Investigaci n S OC jal. ón ernogralía punto de visa no es posible mi deseable comprender o no- 91 d del mundo, tratamos paso sus tamos el sentido de sus prácticas, intenseguir vision: interesamos por r sussus visiones rfantés: Nantes nosNos interesa) . o La figura 1 expone un esquema del proceso de investigación o z en que ida -d me la Í En En en etnografía. Í 1 s típico 1 sotros consideramo ur social en ACE y reglas e acción ignifi etnografíaÍ trata de cap tar significados e h represen : no p arece adecuado j contexto particular, en ía: y seg mentada RO rí ] la rígidamente ecuencia como una secue 1 investigador 1 de pad vo la de sólo el transcurso de la investigación no depende ¿e com que, personas etnógrafo, sino de su interacción con pretan de algún modo la realidad. Más que en ninguna ora tora S nuestros 10! oe de investigación social, en etnografía. pendeos 1. ACCIONES deseable posible ni Desde nuestro punto de vista, en emnogr mode : una propuesta metodológica que se salte esa res a ificar una práctica, pero sin ahogar con un ex ] nidaciónes la capacidad del que la lleva a cabo para compreno der su objeto con la mayor concreción posible. ro argumentando sobre los tipos de notas que un ermógra A A ro mar, comenta: «El siguiente formato que o metodología formulaciones como ésta de James Spradley, quien, b mprender qué es lo que hace que ese trabajo sea etnog ' o libro anterior ilustramos la diversidad de intentos de defi an nición de la etnografía (Velasco etal., 1993). Ya sabemos que no par (ni tiene por qué haber) un único modo de comprenden ocio ar, rada. sato proponer aquí una solu ía 1 identificahacen la que propiedades las mostrar es PrOpÓSItO CStro bajo. del etnógrafo, los términos del segundo nos darán las Pdo! os ayudarán a entender las características más explícitas del O ucesivos capítulos: «extrañamiento», «traducción», «intera pe ción cultural», «descripción densa». Los términos del primer que ya nos hemos referido y que trataremos de ejempli- OBJETOS, oder exponer las dimensiones menos evidentes de la activida dal tnógrafo. Bajo el tejido de palabras como «entrevista» u dad ee ación participante», la etnografía ofrece otra trama menos 1 ACCIONES, o == PROYECTO al o DE Y LA ETNOGRAFÍA DEL Eltt CAMPO al Figura 1. Proceso de investigación en etnografía. * : TRABAJO DE CAMPO TRABAJO NOTAS DE CUADERNOS EL | o l=] » E Ea su p w ls 92 CAMPO EL EN ENTRADA OBSERVA CION ] OBSERVACION CAMPO CAMPO DE ELECCION MESA TRABAJO DE o CAMPO DE DIARIO ENTREVISTA ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES y su ritmo en laconstrucción de su sociedad y su cultura. No abor- damos esta tarea en blanco: llevamos una idea del proceso. Pero. esta idea debe permitir desplazamientos insospechados de nuestra atenPor'éso, el esquema de la A atrás en el'método. ción y prever vueltas rare modo las acciones cuando muy frecuentede presentar figura 1 no está compuesto “de cajas Cerradas unidas mediante tle- chas —un éstas han de subordinarse a una disciplina—, sino de «calles» que Por ejemplo,el ernógrafo puede no llegar a abandonar nunca el momento de proyecto, al que con toda seguridad habrá de retornar una y otra vez mientras en su diario van cobrando forma sus materiales. Asimismo, aunque la entrada en el campo suele ser un mo- mento importante al inicio del proceso, algunas de las acciones que involucra pueden tener que volver a repertirse cuando uno afronta nuevos informantes o busca acceder a sectores del contexto que hasta entonces le estaban vedados, o en los que simplemente no había Como hemos visto, en la tradición antropológica, la ernografía puesto su atención. para simultanear e integrar los conocimien moderna se caracteriza por haber fundido en una sola persona las tareas que se realizan sobre la mesa de trabajo (sentado frente a las bibliografías y los cuadernos de notas) y las que se realizan en el campo (conversando con los informantes, observando sus acciones, ana en sus rutinas, desplazándose hasta sus documentos). Caracidad del oca largo de =p proceso- “Así; pues, una etnografía non es sólo trabajo de tos producidos en ambos planos del espacio de investigación a ló sistematizar en un proyecto ideas previas generadas a partir de expe- "Posiblemente toda etnografía cómienza a gestarse fuera del campo en el que luego se producirán los materiales empíricos. Los primeros momentos de una investigación suelen consistir en un intento de investigadores prestan atención a determinados objetos y sienten riencias concretas o de lecturas (figura 1.1). El proceso por el cual los sistematización suele aparecer muy pronto, Esa voluntad cobra cuer- curiosidad por determinados campos es oscuro, pero la voluntad de 2. Habría que hacer una excepción importante: los estudios etnobistóricos y de antropología histórica, que combinan las intenciones de interpretación cultural propias de la etnografía con fuentes de información predominantemente (o exclusivamente) documentales. No abordaremos aquí esta clase de análisis, aunque la lectura de trabajos emnobistóricos puede ser de gran utilidad para penetrar en la imaginación etnográfica (léase, por ejemplo, Caro Baroja, 1967; 1978; 1990). 93 : ¿ Ideas DE CAMPO Previas TRABAJO Bibliografía Figura 1.1 Hipótesis DE El 94 Problemas Y LA la Investigación ETNOGRAFÍA de proyecto. MESA TRABAJO Diseño Transcultural Documentación PROYECTO EL OBJETOS, TRANSFORMACIONES 95 que no ha habido dos sociedades que interpretasen la educación de diversa en sus realizaciones particulares; pues de la misma manera lizada, pero condicionada por formas específicas de comprensión del aprendizaje y el trabajo. A pesar de su extensión, la escuela es todos los rincones del planeta. La escuela es una institución genera- fía y los estudios históricos han mostrado reiteradamente que tanto los contenidos como los procedimientos de transmisión de conocimientos y valores varían considerablamente de unas sociedades a otras: algunas sólo han conocido la oralidad como medio de comunicación y aprendizaje, y otras han hecho de la escritura un medio dominante de acumulación de saberes; unas sociedades se han caracterizado por formas más bien difusas de socialización, y otras por haber generado ambientes y situaciones acotadas en las que transmitir saberes especializados; en algunas sociedades ha tenido una importancia crucial el conocimiento de las tradiciones míticas, de las genealogías y redes de parientes, o de los sistemas de clasificación del ganado, mientras que en otras se valoran especialmente los saberes tecnológicos o las racionalizaciones que traducen la realidad en términos relativamente abstractos. La institución escolar, tal y como nosotros la conocemos, no es sino el resultado de una historia específica, la historia del desarrollo de la burocracia occidental y del sistema capitalista, extendidos con la colonización prácticamente a ración de la diversidad cultural de las formas educativas: la etnogra- pierta cuando uno descubre que la vidas de las gentes, sus formas de entender la realidad y de ponerla en práctica, son diversas. En el caso de la etnografía de la escuela, que se ocupa de una institución universalista y enormemente homogeneizadora, es preciso subrayar la importancia de esta condición. El punto de partida es la conside- la capacidad del extrañamiento, una forma de curiosidad que se des- Un aspecto fundamental de los inicios de toda etnografía es el trabajo de documentación bibliográfica, y muy especialmente transcultural. Como hemos señalado ya, y veremos más detalladamente, una de las condiciones esenciales para hacer etnografía es alimentar y a formularse las primeras hipótesis o previsiones teóricas. momentos iniciales comienzan a explicitarse los primeros problemas pocas cosas pueden decidirse sólo desde la mesa de trabajo. En esos planes, el diseño podrá ser más o menos sistemático, pero siempre tendrá que estar abierto a futuras reformulaciones: en etnografía, Dependiendo de los conocimientos previos sobre el campo y, entre otras cosas, de la tendencia del investigador a creerse sus propios ¡nvestigador trata de hacerse una idea de cómo transcurrirán las cosas. po en la elaboración de un diseño: un plan de trabajo en el que el ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA modos idénticos, tampoco hay dos Estados que interpreten en tér. minos idénticos sus sistemas escolares, y, llevando más lejos el argu- sus funciones y sus propósitos (cf. Wallace, mento, dentro del mismo Estado no hay dos escuelas que interpreten del mismo modo 1961; Spindler, 1993; Fernández Enguita, 1990; Díaz de Rada, 1996). La lectura de etnografías de la escuela y de la educación es esencial, por encima de cualquier otro requisito, para dar lugar al extrañamiento inicial que mueve el interés etnográfico. Contemplar la diversidad de modos en que se realiza la educación y las diferentes formas de concebir y practicar la escuela en el mundo es el mejor modo de desarrollar nuestra sensibilidad hacia el extrañamiento. De otro modo, estaremos presos de nuestro propio etnocentrismo. Si en algo ha de disciplinarnos la etnografía es en la habilidad para neutralizar, en la medida de lo posible, nuestro etnocentrismo, y para interesarnos por el etnocentrismo de los otros (cf. Werner y Schoepfle, 1993, 115). Esa habilidad parece complicarse cuando, como en el caso de la etnografía de la escuela, tratamos de estudiar contextos con los que estamos muy familiarizados y en los que hay que agudizar enormemente nuestra percepción de la diversidad (McDermott, 1987). Como concepto relativo la diversidad siempre está presente, pues allí donde las personas forman alguna clase de grupo mediante el contacto cotidiano y recurrente, encontraremos sin duda modos específicos de comprender el mundo. Leer etnografías es fundamental para saber apreciarlos. Comenzar una etnografía es también abrir un diario de campo (figura 1.2). Como hemos visto, el | diario-es.el instrumento de registro fundamental del procedimiento de investigación, en el que se inscriben, paso a paso.y.desde los primeros.momentos del proyecto, las actividades del etnógrafo. El diario es, en consecuencia, una ex- presión diacrónica del curso de la investig y elació núcleo n del tra- precisa de la producción sucesiva de materiales: su ordenación inmediata es lineal. Por ejemplo, alguien que esté desarrollando una investigación en un centro escolar y seleccione un día cualquiera podrá encontrar en su diario: 4) formulaciones de proyectos inmediatos que ese día se le hayan ocurrido —desde la necesidad de leer algún libro o artículo, hasta el plan de mantener una entrevista con algún informante en los días sucesivos—; b) comentarios de todo tipo al desarrollo de la investigación; c) observaciones de acontecimientos a los que haya asistido: un claustro de profesores, una ceremonia de inaugu- ración del curso, una clase, el arreglo de trámites en secretaría...; d) fragmentos de conversaciones casuales que por algún motivo hayan 96 AD -—— DE OBJETOS, CAMPO ACCIONES, DIARIO Observación TRANSFORMACIONES de Acontecimientos Registro Diario de Actividades Formulación de Proyectos inmediatos Comentarios al Desarrollo de la Investigación de a Lecturas Entrevistas Registro de Conversaciones Casuales Registro Registro de Comentarios TRABAJO MESA Hipótesis e Interpretaciones Durante la Investigación Evaluación: Necesidades, Resultados del Proceso DE pr Figura 1.2. El diario de campo. 97 : : TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA ab ope pen o ab oi nó A ud bayo 7 6 a SD Da in poa eS ea vagroo pá papa son nl “4 mm ESE 13 E 24) a] > ayal El) ia) M8 “ENTara de $ pr a Tarn +) ar + mm e a IS aq A rn a boda oa. a 7 : 09 TE sb mb DOE es 9499 solo r aqu y ay oa y] 3.2 79 Amb A as nr E aropamg pa 52 Y E “e a Toil el 7 2d 9 7 Ese y AGA E 2 ” me “pra Ya ” aye O Ys Ñl Tere 80 £ de] GANA +41 SEDE E br or ES ho á da b 7) pa sar” E mb Ari / a 2.) mara a TADOS Pod É. > EA m o mu and 5 po 5 7 ¿7 PESA 29 y nie bo A el Tolo m7 e yet 2 Pe el .rl Ls,OÍ1 ol,dl lang ea1 pa,Sl É a +7 E pra Ad ja EN rán 1 ST 0 LAA > a)Do. hn Vi ar : 1 7 dp Sram Y as Er Jar Y ar spas by pa mal ao 57 ar mn Me ena DIN iS Y Y ] ATA 1 . BrPy p— >: z 7 Y ar Va 170 20 Da ; MESE Ah 98 sad val Pe a mente a nuestras categorías previas, y en consecuencia mayor será la AO, poe LA OS mn ed e om) q ve j 7 pa porel =m nidos cuanto antes registrándola en el diario, o, previamente, en el cuaderno de campo. Lo hacemos así porque sabemos que el registro rápido nos ayuda a controlar las distorsiones en la captación de materiales. Cuanto más tiempo pase una información en nuestra mente más probable es que esa información vaya adaptándose progresiva- 0 alo z EEl (epey ap ze (A) 9661 us oorqnd as “ozeza[piyoeq ap oorqud ou) visto sacar el cassette o la libreta, tratamos de recomponer sus conte- EN 6 trabajo. 0 ceba Ñ am muestro mb ya 6% rr id] ms En la elaboración del diario, los etnógrafos seguimos dos reglas mínimas con objeto de controlar nuestro etnocentrismo. En primer lugar, realizamos el diario a diario tratando de mantener la información en nuestras mentes sin ser transcrita el mínimo tiempo posible. Por ejemplo, si asistimos a una reunión de tutores en un centro escolar donde nos está permitido tomar notas sobre la marcha de la discusión, vamos registrando en nuestro cuaderno de campo los acontecimientos y comentarios, y después, lo antes posible, reconstruímos con esas notas la situación en nuestro diario. Del mismo modo, cuando mantenemos con alguien una conversación casual en la que no estaría bien ar id ws se localizan los producto EN sol 23 Ph mba bra 4 yE va 1: ae £ pá p> El 77 40 Haciendo un índice detallado del diario sería posible obtener un resumen de las acciones de investigación desarrolladas (véase la Hustración 1). El diario no puede contenerlo todo (normalmente una investigación produce cientos de páginas de transcripciones de entrevistas, hojas de procesamiento informático, materiales audiovisuales...), pero en él se consigna el momento en el que toda esa información fue generada. Así, pues, el diario constituye la primera representación escrita del proceso AS “pep meda El <= TRANSFORMACIONES LU 3 OBJETOS, E] e] l 3 ES, 207 Aro siente que le profesan los otros (Spradley, 1980, 71). il ACCION Aly) > , ¿Et [el diario] contendrá un registro de experiencias, ideas, miedos, errores, confusiones, soluciones, que surjan durante el trabajo de campo. El diario constituye la cara personal de ese trabajo; incluye las reacciones hacia los informantes, así como los afectos que uno comentarios y notas extraídas de lecturas; g) hipótesis, Interpretaciones y problemas generados a la luz de nuevos materiales empíricos, experiencias, lecturas...; h) juicios de evaluación relativos a las demandas, las necesidades o los resultados de la investigación. Y, por supuesto, como señala Spradley: incluso fragmentos o textos completos de entrevistas grabadas que hayan sido transcritas directamente sobre las páginas del diario; despertado su interés: intercambios por los pasillos, comentarios en el desayuno, saludos, trozos de discurso captados al vuelo entre agentes institucionales...; e) materiales de entrevista no grabados e EL Ppeas]]| UOIDe3rs9aul e] *epey ap zen pe3uy ap odtuueo 3p O1eIp [ap OJUSUIBtaj UN y e oro P4354]] un us oq) e b epa am pro J 3 ES:0 y. ala * oe *977 na) Py 310) Jal YA " EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA incidencia de nuestras visiones particulares en la captación de las ¡nformaciones (Werner y Schoepfle, 1987, I, 147; Spradley, 1980, 70), pan ACCIONES, DE OBJETOS, | | TRANSFORMACIONES Participación CAMPO o ] Petición de Permisos TRABAJO MESA Moneo DE pr ¡m1 101 - Figura 1.3. El acceso al campo. Y ml 0 2d OR: Elección de Informantes . Códigos de Comunicación Aprendizaje de la Lengua y EN EL CAMPO Elección de Situaciones ELECCION La segunda regla responde a la misma intención. Tanto cuando tomamos notas en el campo, como cuando escribimos el diario, los. etnógrafos ponemos mucho cuidado en distinguir quién ha dicho qué : i : — ENTRADA y quién ha hecho qué (Werner y Schoepfle, 1987, 1, 272). Para ello señalamos con claridad qué textos pertenecen a los informantes y cuáles son nuestros. Por ejemplo, una observación de conductas realizada en el campo se registra como un texto del etnógrafo, a no ser que en ella se recojan frases literales de los actores. Estas frases, como cualquier otra elocución de los nativos, se entrecomillan. Lo primero que percibimos al leer una monografía etnográfica es la presencia de textos entrecomillados que han sido dichos por los informantes, y que al etnógrafo le han resultado esclarecedores para hacer llegar al lector su idea de la idea que los informantes tienen del mundo. Esta segunda obsesión por mantener el reconocimiento de autoría de los discursos textuales es esencial para contener hasta cierto punto las atribuciones que el investigador proyecta sobre las personas del campo. Un aspecto fundamental del trabajo sobre el diario es que sea cual sea el grado de integración social alcanzado por el etnógrafo en su | e pd. observación participante, siempre habrá de mantener con claridad : pal : | Documentos íni asificación esta mínima clasificacióndde los materiales. s Lasituación ón deldel etnóetnógrafo es forzosamente la de quien, interesado por el otro al que investiga, se sigue manteniendo en algún grado fuera de su sistema cultural. Sin esta condición de ambigúedad, er la que se implica alguna forma de alejamiento, no puede haber etnografía. : Otro momento fundamental en los inicios de toda etnografía es la elección del campo (figura 1.3). La mayor parte de los problemas que nos rondan la cabeza antes de emprender el trabajo de campo pueden ser estudiados en una multitud de contextos particulares. Aunque los etnógrafos debemos plantearnos todo tipo de criterios de racionalidad a la hora de tomar esta decisión, como por ejemplo el de la representatividad de nuestro campo en relación con los problemas que queremos estudiar, es preciso señalar que, en la práctica, el asunto no depende sólo de nosotros. Especialmente si pensamos acceder a instituciones, habremos de solicitar permisos, y tendremos que tener en cuenta que el »modo de desarrollar nuestra investi- gación y las fuentes personales y documentales a las que tendremos acceso dependerán notablemente de nuestra habilidad para penetrar en sus rutinas cotidianas y en sus contextos de acción. De todos modos, la elaboración de un buen diseño, en el que hayan sido pre- vistos con el mayor detalle posible los pasos a realizar y las fuentes 100 Í : E E E Y LA ETNOGRAFÍA ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES le una encuesta a 102 algunas de muestras propias instituciones. Estar allí, en principio, turas distantes y muy distintas, en las que difícilmente el etnógrafo podía plantearse incidir como hoy en día podemos hacerlo sobre pasos de la emografía moderna se dieron en el estudio de otras cul- en el campo. Después de todo, no debemos olvidar que los primeros mentalmente una intención asociada a la situación de estar presente mación de las instituciones. En etnografía la participación es funda- pológica, sobre todo con objeto de distinguirlo del uso que suele hacerse de él en las ciencias de la educación. Para los emógrafos, el concepto de participación tal como lo entienden estas últimas es demasiado exigente. La historia de las ciencias de la educación es, ante todo, la historia de un pensamiento aplicado. Por eso, cuando los teóricos de la educación (y a veces los propios educadores) hablan de cobservación participante», parecen estar refiriéndose a una 1Ó activa por parte del investigador en los planes de reforma y transfor- cisiones acerca del concepto de pa rucipación € n la tradición antro- los padres de los alumnos en uno o varios centros escolares), lo cierto es que esas posibilidades se reducen conforme el investigador pasa a depender de su participación regular en el campo como fuente primaria de producción de información. Participar exige siempre Udgún grado de subordinación a las expectativasy elecciones de los agentes de la sociedad convertida en objeto, pues implica una interacción significativa con ellos. En el primer capítulo henros examinado el problema dela participación en el trabajo de campo. Podemos señalar aquí algunas pre- claramente muestrales (por ejemplo, la aplica resulten interesantes como nuestra posición en ellas; y tendremos que resolver el problema de aclarar sobre qué criterios y con arreglo a qué fines seleccionamos nuestras muestras. Sobre estas cuestiones podemos decir aquí pocas cosas. Como puede suponerse, la trayectoria y la estancia de un investigador en el campo son aspectos enormemente variables. Y aunque sus posibilidades reales de elección y control pueden crecer en la medida en que antee yprocedimientos más) no termina en un solo acto. Aunque hayamos conseguido úna primera entrada al terreno, deberemos enfrentarnos en lo sucesivo al problema de seleccionar tanto las situaciones de acción social que criterios de elección del campo, y los sucesivos problemas de selec- la posibilidad de que el etnógrafo contribuya , recíproc : sados por losagentes socciales, pues en a información que el etnógrafo obtiede espectador en acontecimientos inscircctivo o investigador en un ción puede dar lugar a una buena etÍ 1 investigador comprenda el sentido el campo. cel emógrafo se define más por un modo de efectos reales sobre el grupo: 1 e modo de estar na atención constante y da, pero tamat rud de DN de or medio de la lo ha de esforzarse para que su presencia esencia social, Pero por otra parte ha de s presencia social que no genere alguna forma 103 mónográfico de la revista Human Relations (46, 2 (19933). ¡otr (1985), Bennett (1996); Ledford y Mohrman (1993) y el número 3. El lector interesado en el concepto de investigación-acción en antropología y en las discusiones generadas en torno a él, puede consultar los siguientes textos: Tax (1952; 1964, 1975); zarnos para percibt En el modo de estar e ervador. participante ES crucial el el dialógico. Este ideal, cuyo mejor ejemplo se eacuentra en la práctica conversacional con los informantes, da cuusistencia al trabajo de campo en su conjunto: también cuando observa —sin habiar con los social d s nografía, sie: bra—los roles ac esos roles se a ne de la < utacionales centro doce de intera sea de a hipótesis significativamente a la transformación del contexto que investiga. Cuando esto sucede, sin embargo, hablamos no ya de observación participante, sino de investigación-acción, queriendo señalar con esta distinción terminológica que en modo alguno la idea de «acción» (en el sentido de «transformación» o cambio institucional) está incorporada indefectiblemente al concepto de «participación»?. Lo que sí va incorporado a este concepto es la idea de una interacción social con los sujetos, en algún 1 sentido significativa. Ya hemos señalado que en el ideal de la participación del emógrafo se asume la cluye radicalmente no tanto a las transformaciones reales o virtuales de las instituciones observadas (cf. Jorgensen, 1989). Por supuesto que esta idea «blanda» de la participación no ex- CAMPO ción de informantes y composición de las muestras. En realidad, la tarea de elección del campo (como todas las de- DE era más que suficiente para intentar cambiar, no lo que sucedía en el campo, sino el punto de vista de quien lo observaba. En etnografía, la participación se refiere sobre todo a un estado del observador y TRABAJO de información que serán necesarias para cubrir los objetivos trazados en un primer momento, ayuda notablemente a plantearse los EL El El TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA agentes— el etnógrafo se mueve bajo el esquema del diálogo, tratando de representar en su registro las conductas significativas y de imaginar el sentido de las acciones en contexto. Ese ideal dialógico distingue claramente el modo de estar presente del etnógrafo de los datos se producen desde este ideal, contamos con el otras presencias externas interesadas en la captación de información. Al estar presente en el campo, el etnógrafo busca captar el significado que tienen, para los sujetos, sus propias acciones, discursos e instituciones, aunque ese significado pueda no ser común a todos los agentes del grupo. En el caso del etnógrafo (a diferencia, por ejemplo, del periodista) esta preocupación se exige como condición elemental de la práctica (Werner y Schoepfle, 1993, 116). Cuando material básico para plantearnos el problema de la inteligibilidad de prácticas culturales que de otro modo podrían resultar sencillamente incomprensibles o sólo aparentemente comprendidas. El ideal de dialogicidad en la participación etnográfica apunta hacia el proceso por el cual, mediante el acceso al significado, partipar de ella. Es difícil decidir si este modo de situarse en el campo es cipar en una cultura es para el etnógrafo, en alguna medida, particióptimo oO pésimo para modificarlo, pero, desde nuestro punto de vista, es el más adecuado para la elaboración de una crítica cultural concienzuda. Cuando el etnógrafo ha pisado el campo y se encuentra orientándose en él suele ser interesante volveral proyéctó”y al diseño para terminarde perfilar la viabilidadde las aspiraciones iniciales de la investigación. Entretanto, los primeros compases de todo trabajo de campo conllevan una serie de aspectos prácticos que son muy importantes en el planteamiento de la situación de investigación. Especialmente en los estudios realizados en culturas lejanas o en comunidades rurales, el campo era no sólo un lugar para trabajar, sino también un lugar para vivir. Los estudios realizados en instituciones modernas suelen implicar una mayor disociación de estas dos situaciones, pues generalmente la forma de vida que permiten las instituciones es, ante todo, una forma de trabajo. Sin embargo, toda acción colectiva supone formas de sociabilidad que exceden a las relaciones específicamente laborales: si el modo de penetrar en las «comunidades» institucionales es por medio de la implicación en tareas productivas u orientadas a metas, tendremos que reconocer ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES mutante» (Werner y Schoepfle, 1987, , 241). En ellas, el etnógrafo variar notablemente según sea el contexto general en el que las ins- do las posibilidades reales para llevar a cabo este propósito sean tituciones modernas trabajen y se reinterpreten. En los próximos capítulos nos serviremos de dos ejemplos de etnografía de la escuela que constrastan notablemente en este aspecto: ambos fueron desarrollados tomando por objeto la institución escolar, pero en un caso se trató de una escuela rural en una sociedad india y en el otro de un distrito escolar urbano en Estados Unidos. Como veremos, el segundo es claramente más «conmutante» que el primero. Sea como sea, es esencial que el etnógrafo se acostumbre a entender el campo que estudia como un lugar para vivir, aun cuan- limitadas. Un entramado sociocultural (también la institución formalizada) es siempre un contexto que cobra sentido a través de modos concretos de experiencia vividos por personas de carne y hueso (cf. capítulo 7). Ya hemos señalado que la lectura transcultural de monografías puede despertar en el etnógrafo una sensibilidad hacia el extrañamiento, al conducirle, en el acto de lectura, a otros modos de vida. Entender el campo como un lugar para vivir nos sensibiliza, en el acto social de la presencia, hacia la percepción experiencias de las personas que viven su contexto de maneras de las acciones de los otros como acciones integradas en un marco complejo de experiencia. Además, las múltiples y diversas formas que cobran las prácticas concretas nos incitan también al extrañamiento, por más que prejuiciosamente pudiéramos haberlas considerado como prácticas estereotipadas, homogéneas o indiferenciadas. Entre los objetos del trabajo etnográfico se encuentran las siempre peculiares y .distintivas (cf. Hastrup y Hervik, 1994; Lawless et al., 1983; Shaffir et al., 1980). Por ejemplo, aunque nos hayamos pasado la vida respondiendo exámenes y les tengamos atribuidas formas e intencionalidades homogéneas y universales, los exámenes forman parte de experiencias concretas en las que ejemplo, las comprensiones del sentido de los exámenes en el pro- confluyen o divergen personas concretas de maneras concretas. Y las pautas culturales en que se organizan esas concreciones (por estadísticas de las calificaciones) son diversas en cada contexto (cf. Díaz de Rada, 1996). El etnógrafo busca esa diversidad y se sorprende ante ella. ceso de evaluación de resultados institucionales o las tendencias ma de lo que Werner y Schoepfle han denominado «etnografía conO 105 que esa será la posición más adecuada para investigarlas etnográficamente (Cruces y Díaz de Rada, 1991a). Las etnografías de instituciones modernas suelen tomar la for- 104 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA 106 del gesto, las reglas de cortesía, los contenidos pertinentes e Imper- Un aspecto importante de la adopción de roles es que supone un aprendizaje práctico de los códigos nativos de comunicación. En la medida en que estos códigos —las formas del saludo, la adecuación del proceso, etnográfico. Pero antes es preciso dar cuenta de algunos elementos tearemos sistemáticamente el problema de comunicarla en un texto acción cotidiana de inscribir tal forma de vida en el diario) nos plan- Pero a lo largo de! proceso de investigación, y en la medida en que vamos atando cabos y perfilando las necesidades de nuestro trabajo, es posible que nos veamos más inclinados a elegir e incluso a seleccionar intencionadamente a nuestros informantes con fines muestrales (cf. Johnson, 1990). Entretanto, nos vamos orientando. Esto significa que vamos conociendo y recorriendo el espacio físico del campo, mediante planos, mapas, documentos, desplazamientos. También vamos conociendo su espacio social por medio de prácticas y conversaciones con los informantes, experiencias hasta cierto punto compartidas, interacciones, adopción de roles; y en este proceso, vamos entrando en los ritmos, captando los tiempos, asimilando las rutinas (figura 1.4). En realidad, esta penetración gradual constituye el núcleo de la actividad hasta el final del trabajo de campo. Sólo cuando la orientación adquirida sea suficiente como para captar la inteligibilidad de esa forma de vida (y en esto es esencial la reflexión motivada por la relativa, pues en el campo el etnógrafo es también elegido por ellos. Coira, 1991), es evidente que algo puede hacerse para mejorarla: en principio, dirigirse hacia otras vidas, hacer etnografías que no se centren en la escuela, o que al menos tomen por objeto otras escuelas y no la propia. Conforme el etnógrafo va metiéndose en harina va haciéndose más y más evidente el problema de la elección de informantes. Como la elección de situaciones, la de informantes es sólo una elección personal» en la sensibilización hacia el extrañamiento (cf. López formas de vida diversas y externas a lo que sucede entre las paredes de la escuela. Aparte de la importancia que pueda tener la «ecuación hasta qué punto sus tareas en el centro les impiden percibir esas res) se interesen por la etnografía, será necesario que sepan evaluar de sus paredes. En la medida en que los maestros (como trabajado- Puesto que las escuelas se presentan como instituciones universalistas y disciplinarias y, por lo tanto, hasta cierto punto igualatoras, una vía de acceso a la captación de la diversidad es percibirlas como lugares en los que la gente vive una vida social que va más allá EL ¡| ] ' DE CAMPO MESA TRABAJO en el Campo 107 Figura 1.4. En el campo. K Ey h DE Sociales RUTINAS DE Prácticas ROLES DE ADOPCION Específicas OBSERVACION Situaciones Cerrada ASIMILACION * NOTAS TRANSFORMACIONES ENTREVISTA Abierta Inespecíficas OBSERVACION Situaciones OBJETOS, CUADERNOS ACCIONES, Po | : El TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA tinentes— son modos pautados de la interacción, debería esperarse del etnógrafo una progresiva incorporación de la cultura que se pro- pone describir, Así pues, idealmente, la etnografía no consiste sólo en realizar una aprehensión intelectualizada del objeto. Como hemos ACCIONES. OBJETOS, TRANSFORMACIONES para cumplir este propósito es el que identifica al investigador sencillamente como investigador, es decir, como sujeto interesado en co- cada posición social del etnógrafo en el campo: el etnógrafo no sólo ha de estar dentro estando en parte fuera, sino que, estando dentro del campo, ha de saber mantener una identidad variable y diversa. Podemos resumir ya con alguna claridad en qué consiste la deli- nocer profunda y consistemente una forma de vida (aunque luego en la práctica puedan desempeñarse otros papeles secundarios). socialización, . Cualquier posición que rompa este equilibrio de fuerzas debe ser advertida inmediatamente en el ejercicio reflexivo que se hace al calidad etnográfica de la información que registramos. A ir a en rt vaciones casuales, fragmentarias y no programadas, realizadas en de información intencionalmente producida. Toda etnografía requiere de ambas, y seguramente de una integración progresiva entre ellas, pues vamos entendiendo lo que nos entra por los ojos conforme entendemos lo que entra por los ojos de los otros y nos es comunicado mediante el lenguaje. Así, pues, al proceso más o menos natural de adopción de roles y asimilación de rutinas, el etnógrafo superpone acciones concretas de producción de información: básicamente busca situaciones inespecíficas y específicas de observación, y mantiene entrevistas más o menos abiertas con sus informantes. Las situaciones de observación son tanto más inespecíficas cuanto menos interviene el observador en la definición de su objeto, es decir, cuanto menos dispone de una codificación previa para «encajar» lo que ve. Por ejemplo, el registro del uso de los espacios institucionales por parte de los agentes puede ser altamente inespecífico (salpicando el diario con obser- or núéstra vida rn cn someramente etnógrafo penetrar en la cultura como por ósmosis, pero estas accio- La adopción de roles y la asimilación de rutinas permiten al redactar el diario, pues de ese equilibrio depende buena parte de la pierten el interés y la identificación de los sujetos, forma parte de este proceso, pues es entonces cuando el etnógrafo adquiere la convicción de estar penetrando en el objeto. Como ya hemos señalado, esta incorporación, esta penetración, nunca es perfecta —no tiene por qué nes no deben limitarse a facilitar una presencia cotidiana. El trabajo a hacer preguntas, comentarios y observaciones relevantes, que des- ra una dosis considerable de reflexividad. En cierto modo, aprender 3 serlo, y seguramente no debe serlo—. Una de las metas del investiga- la cultura estudiada y la comunidad científica. dor es saber mantenerse en parte fuera de la cultura que investiga, pues la intención fundamental del etnógrafo no es convertirse en agente de esa cultura, sino en mediador, en traductor, entre dos mundos hasta entonces separados. Desde el planteamiento de la crisis de representación los tipos de mundo que el etnógrafo pone en contacto pueden multiplicarse bajo una apariencia de homogeneidad (cf. Geertz, 1989). No obstante, sigue siendo apropiado afirmar que básicamente,el etnógrafo establece puentes de inteligibilidad entre Una consecuencia del proceso de adopción de roles es que, según la modalidad de participación que lleve a cabo, el etrnógrafo ha de aprender a poner en práctica la cultura que investiga en diversos ámbitos de interacción. Es regla fundamental del trabajo de campo diversificar los contextos de interacción hasta donde sea posible y pertinente. Esta diversificación no sólo responde al interés evidente de ampliar las fuentes de información. Además, la diversificación de los contextos de interacción ayuda a comprender la cultura como un juego dinámico de perspectivas en constante negociación. Para el etnógrafo, la cultura no es un objeto cristalizado, sino un proceso de acciones, relaciones, sentidos y valores en un marco inter-subjetivo. Cuanto más fijada esté la posición pragmática del etnógrafo a con- textos restringidos, más probable será que su visión de la cultura observación o la selección muestral de tiempos de uso del espacio. Categorías situacionales como «fiesta», «claustro», «clase», «recreo», pueden ser entendidas por el etrnógrafo de un modo lo suficiente- más sistemático y específico, mediante la utilización de plantillas de diversos momentos); pero también puede ser realizado de un modo bilidad. Como han señalado Goetz y LeCompte, un rol privilegiado 109 refleje una excesiva homogeneidad. La etnografía reclama del investigador un constante traspaso de fronteras socioculturales (Goetz y LeCompte, 1988, 118 ss.). Y esto exige normalmente adoptar roles que permitan una considerable flexi- 108 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA OBJETOS, TRANSFORMACIONES la figura 1, supra p. 92) suele depender de multitud de consideracio- de colores apagados, comienza a 110 Una polarización análoga a la establecida entre observación específica e inespecífica se ha identificado tradicionalmente entre entrevista más bien cerrada y entrevista más bien abierta. Como sucede con la observación, el cruce de palabras con los informantes puede implicar una proyección de categorías por parte del etnógrafo más o menos explícita e intencional. Baste decir aquí que entrevistar de cuestionarios y pruebas predefinidas o estandarizadas, son elementos que conducen a la especificidad de las observaciones. observación inespecífica. El uso de matrices y plantillas de observación para todo tipo de acontecimientos, el diseño de actos controlados de observación o de experimentos naturales, el registro de situaciones en las que se ha planeado una intervención activa, la definición de muestras mediante criterios racionales, la aplicación cial del grupo..., todas estas situaciones son susceptibles de matices, como una expresión compleja y variable que llama nuestra atención y nos reclama una interpretación. Los acontecimientos de ocurrencia periódica y rutinaria, los de ocurrencia singular o anómala, las singularidades pautadas y esperadas —como los rituales—, los diálogos imprevistos y las conversaciones abiertas y «naturales», la participación regular en la vida so- aparecer a nuestros ojos poblada de relieves, de tonalidades, de ordinaria, hasta ese momento obvio, capacitándonos una vez más para el extrañamiento. La vida ción, como acción intencional, nos ayuda a atravesar la barrera de lo «más profundidad», «más detalle»: en todos estos casos la observa- del etnógrafo (cf. Peacock, 1986). Spradley sugiere algunas metáforas útiles para imaginar en qué consiste dicha «ampliación»: los ojos del investigador pueden mirar como un «gran angular», o mirar más hacia adentro que en una situación ordinaria, «incrementando el sentido introspectivo» (Spradley, 1980, 53 ss.). «Más amplitud», vidad investigadora de la experiencia ordinaria. Toda situación de observación requiere algún grado de percepción ampliada por parte cuanto hablamos de observación del campo, y no sólo de presencia en él, estamos suponiendo ese sexto sentido que distingue..a.l acrja Cualquiea, ra que searar la especificidad de las observaciones, en a ALGUNAS SECUENCIAS NECESARIAS 111 4. Véase, en la «Bibliografía para educadores sobre procedimientos etnográficos» que incluimos en este libro, la sección dedicada a la producción de daros. la escritura del diario, el replanteamiento de ideas previas o de algunas indicaciones previstas en el proyecto, o la imaginación de cómo podría transmitirse un argumento a un receptor potencial de la etnografía. Ciertamente, conforme se va realizando la etnografía, el acento de las acciones del investigador va recayendo sobre los epí- con informantes ya bien conocidos, la realización de observaciones, Tal como lo hemos descrito, el proceso de investigación es un ciclo abierto, donde más que secuencias encontramos momentos a los que el etnógrafo puede tener que retornar una y otra vez. En un día cualquiera de trabajo, el ernógrafo debe moverse con flexibilidad entre la asimiliación de nuevas rutinas, la realización de entrevistas KI. cuando puede llegar a resultar imprescindible retornar periódicamente al campo a «completar» lagunas informativas, o a mejorar la validez de determinadas series de datos que el mismo investigador, enfrentado a la tarea de comunicar un argumento, puede no encontrar suficientemente convincentes. El retorno al campo también puede producirse, una vez escrito el texto, en la forma de un re-estudio realizado por el propio investigador o por otros. El re-estudio vuelve a abrir un nuevo proceso de investigación etnográfica. y re-escritura del diario, sitúa al etnógrafo decididamente en su posición de mediador inter-cultural: probablemente sea imposible escribir un texto etnográfico sin imaginar potenciales receptores que nos plantean una exigencia definitiva de inteligibilidad. Es entonces cierto punto puede ser entendida como una selección, reordenación aquí prescripciones cerradas. La producción del texto, que hasta ción del texto etnográfico es tan enorme que sería absurdo ofrecer con que los etnógrafos afrontan el abandono del campo y la produc- ción. Como veremos a continuación, existe un patrón reconocible para algunas secuencias del trabajo de campo, pero la diversidad nes, no siempre asociadas estrictamente al contenido de la investiga- ser también interpretadas como conceptos-tipo proyectados por la mente del investigador de una manera más inflexible y específica. concepto observacional del «recreo». Pero esas categorías pueden funda, más detallada)*. La decisión sobre la terminación de un trabajo de campo (véase posible identificar de un modo imprevisto situaciones de «clase» en el desarrollo de un «claustro», o modos de «fiesta» más próximos al viene a ser como conversar con el sexto sentido encendido, y exige ACCIONES, un tipo especialmente consciente de escucha (más extensa, más pro- mente abierto como para parecerse mucho a situaciones de observa. ción inespecífica. Ello ampliaría el margen de la sorpresa, siendo EL | El TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA grafes de la figura 1 leída de izquierda a derecha, pero no de una forma marcadamente secuencial. No obstante, la etnografía suele apoyarse en algunas reglas de secuencia que, aunque escasas, son fundamentales como elementos distintivos del procedimiento: significativas obtenido mediante la interacción, la adopción de roles y la asimulac de ión rutinas. "Tanto si tenemos que aplicar un cuestionario como si hemos de realizar una serie de entrevistas, o planificar observaciones específicas sobre agentes seleccionados mediante crjterios racionales, estos criterios habrán de ser esclarecidos poniendo en relación nuestra intención al formular una pregunta o tratar de perfilar una categoría observacional con las categorías sociales pro- pias del campo. Por ejemplo, puede ser que estemos interesados en entender cuáles son las diferencias entre las visiones de la «buena enseñanza» mantenidas por los alumnos académicamente «brillantes» y los alumnos «torpes», mediante la aplicación muestral de una encuesta cerrada. Para un etnógrafo tales categorías sociales nunca son evidentes por sí mismas. De manera que, por ejemplo, difícil- mente pensaría en constituir su muestra de entrada, tomando por ejemplo un grupo de alumnos de BUP con una cierta cantidad de «notables» y «sobresalientes» para el estrato de los «brillantes», y un grupo de alumnos con una cierta cantidad de «suspensos» para el estrato de los «torpes». Cualquiera que haya tenido experiencia en un centro escolar reconocerá que las segmentaciones basadas en este ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES 2) Es imposible observar sin categorías previas, sean éstas explí- que la finuar que. citas o implícitas. Por ello, el emógrafo suele considerar ra de sus observaciones depende de su capacidad para comprender, en el diálogo con sus informantes, las categorías que dirigen su 0b- servación. Aunque el etrnógrafo registra frecuentemente en su diario A A EA datos procedentes de la observación antes de haber mantenido conversaciones con los sujetos del campo, en etnografía la captación de significación en los datos procedentes de la observación suele ser subsecuente a la realización de entrevistas (o conversaciones). El es tener en identificar unidades de observación or camino par 1denti mejO > e ca e A cuenta la relevancia cultural que esas unidades tienen en el proceso dela cultura. que.se está investigando. Esto no quiere decir en absoluto alumnos «brillantes» y de los alumnos «torpes». Dar prioridad a la del diálogo intercultural. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que deseamos hacer una observación para comparar la conducta en el aula de los entrevista o la conversación sobre la observación quiere decir interesarse por matizar, hasta el punto en que resulte operativo, a quién vamos a considerar como «brillante» o «torpe» en el campo. Esta matización implica una negociación —un diálogo— cultural siguiendo al menos dos líneas de contraste: la que confronta la conceptua- lización del etnógrafo con la de los informantes, y la que confronta las diversas conceptualizaciones de los propios informantes. La resultante de esta negociación de significados (que puede no coincidir con la versión consciente de ninguno de los grupos en cuestión) ayudará al ernógrafo a depurar al máximo sus categorías observacionales. Dado que las personas tratan de vivir en mundos significativos, resulta prácticamente imposible encontrar unidades de observación (temporales, espaciales, de conducta, etc.) que sean independientes del proceso específico de construcción sociocultural de la realidad que estamos investigando. En su clásico estudio sobre los estudiantes de Hammertown, cer a fondo las segmentaciones sociales construidas por los chavales una ciudad obrera del centro de Inglaterra, Paul Willis llegó a cono- básicas, usadas por una parte de los estudiantes para referirse al tipo de categorías pueden variar enormemente, dependiendo de quien atribuya tal estereotipo (no son lo mismo los alumnos «brillantes» para los padres, para los compañeros o para los profesores), como puede variar el significado mismo del estereotipo dependiendo de las condiciones de los individuos a los que se atribuye: ¿es lo mismo un alumno «brillante» en «ciencias» que en «letras»? ¿Es lo mismo la «torpeza» de los «repetidores» que la de los alumnos que provienen del curso inferior? La etnografía no es incompatible con la selección de informantes basada en criterios muestrales, pero impone una disciplina de clarificación de la relevancia que tales criterios tienen en el campo antes de ponerlos en práctica. En caso contrario, el etnógrafo consi- dera deficientes los datos construidos mediante muestras, pues desconoce las claves para entender quién es el que está respondiendo y en qué condiciones de experiencia social lo está haciendo. 115 a comprender las densas implicaciones recogidas en dos etiquetas en la escuela. La participación y el diálogo cultural llevaron al autor 112 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA OBJETOS, TRANSFORMACIONES 5) Debido a la regla que, en general, antepone los procedimien- 114 Las categorías «pringao» y «colega» se deben a la traducción al castellano de la obra, realizada por Rafael Feito. 5. lidad regida por el «sentido común» del etnógrafo, es decir, por su dez significativa de todo lo que observamos. Y en este sentido, la regla de secuencialidad entre entrevista (o conversación) y observación ha de someterse en la práctica a una considerable dosis de discreciona- zarnos. No podemos estar cuestionándonos continuamente la vali- Llevar nuestra argumentación al extremo podría llegar a parali- 1988, 29). pueden impedir el normal desarrollo del proceso educativo (Willis, los «colegas»], y un sentimiento de frustración porque los «colegas» 115 en detalle en los capítulos siguientes, y que definen en qué medida nos explícitos de la etnografía, nos hablan más del sentido de las acciones del investigador que de las acciones mismas. Apuntan hacia ese segundo tejido de conceptos metodológicos que abordaremos Estas reglas de secuencia nos introducen ya en los aspectos me- quien debe responder a las preguntas de sus informantes. tos no intrusivos a los intrusivos, puede decirse también que el planteamiento de entrevistas formalizadas en las que el etnógrafo es quien pregunta y el informante quien responde suele posponerse a la práctica conversacional común, e incluso (sobre todo en las imstituciones) al esquema inverso, pues en multitud de situaciones durante los primeros momentos de la investigación es el etnógrafo y ansiedad general para no caer en la misma red disciplinaria [que Los chicos del grupo más conformistas con los valores de la escuela no tienen el mismo concepto de su mapa social ni desarrollan un argot para describir a otros grupos. Su respuesta a «los colegas» consiste principalmente en sufrir miedos ocasionales, incómodos celos autor se interesa también por captar el significado que para los «pringaos» tiene tal segmentación: mos sido capaces de reconocer los temas culturales sobre los que hacer preguntas significativas mediante procedimientos menos intrusivos de obtención de información verbal. Frecuentemente, el reconocimiento de esos temas se desarrolla tras comenzar el diálogo ayudándose de las guías de campo, utilizadas como instrumentos de orientación. Á continuación veremos algunos ejemplos. que realizamos en las encuestas, será tanto más válido si antes he- 4) Asimismo, no sólo el quién de los cuestionarios aplicados mediante procedimientos muestrales, sino el qué de las preguntas 3) En etnografía, aprovecharemos mejor las situaciones de observación específica cuanto mejor hayamos explotado las de observación inespecífica. etiquetas observacionales está desprovista de significados culturales). De todos modos, el único modo de aprovechar ese «sentido común» es construirlo, en parte, en el proceso de interacción comunicativa con los informantes. Las mismas razones que justifican las dos reglas de secuencia expuestas hasta ahora, justifican también las siguientes reglas adicionales: son convenientes para «trabajar» y cuáles para «jugar» (aunque el lector crítico se dará cuenta inmediatamente de que ninguna de estas Hlante» o «torpe», como quién es «hombre» o «mujer», o qué tiempos determinados contextos puede resultar tan evidente quién es «bri- como trabajador de campo y su experiencia del diálogo cultural. En intuición, que crecerá en sagacidad y exactitud con su formación ACCIONES, Y aunque los protagonistas de su etnografía son los «colegas», el 1988, 26-27). «colegas» a los que acatan el concepto oficial de la enseñanza (Willis, tiene una connotación de pasividad y absurdo [...] para los «colegas». Parece que siempre estan escuchando, nunca haciendo: no se ven animados nunca por su vida interna propia, sino por una rígida e informe receptividad. El oído es uno de los órganos menos expresivos del ser humano: sólo responde a la expresividad de los demás. Es un sentido pastoso y fácil de engatusar. Así es como describen los (Willis, 1988, 25); en cuanto al término «pringao», escribe: siempre justo antes de una confrontación abierta [con la escuela]» cación de categorías sociales, connotando con profusión de matices un espacio social concreto: en su estudio, los «colegas» se presentan como «especialistas en un resentimiento reprimido que se detiene en la vida cotidiana de estos grupos, por medio de minuciosas observaciones en contexto guiadas por la significación obtenida en la entrevista, Paul Willis fue capaz de ir más allá de una mera identifi- conjunto: los «pringaos» (ear'oles, literalmente «orejas con agujeros», alumnos conformistas con el sistema escolar) y los «colegas» (lads, «chavales», «golfillos», una autorreferencia para los estudiantes identificados por el autor como «contraescolares»), Al penetrar EL El TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA —— ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES LOS EPÍGRAFES GENERALES DEL PERFIL TRANSCULTURAL Cuadro 4 un proyecto, una observac ión, una entrevist a, un modo de participación, acciones que pueden ser comunes a muchas otras formas de investigación social, son más o menos etnográficas. DE LA EDUCACIÓN DE JULES HENRY (Adaptado de Henry, 1960) ¿En qué se concentra el proceso de la educación? 1. Medio ambiente (no humano) 2. Ambiente (humano) 2a. Valores 2b. Conflicto de valores ¿Cómo se comunica la información? (métodos de enseñanza) ¿Quién educa? ¿Cómo participa el educando? (¿Cuál es su actitud?) ¿Cómo participa el educador? (¿Cuál es su actitud?) ¿Se enseñan algunas cosas a algunos y no a otros? Discontinuidad en el proceso de educativo ¿Qué limita la cantidad y la calidad de la información que recibe el niño del maestro? ¿Qué formas de control de la conducta (disciplina) se emplean? ¿Cuál es la relación entre el propósito y los resultados de la educación? ¿Qué imágenes del yo parecen afirmarse? ¿Cuánto dura el proceso de la educación formal? 117 El texto completo de Henry examina los objetos implicados en estas preguntas, las formas que toman las respuestas en una variedad de culturas y los problemas teóricos que se encierran en ellas. XH. IV. OBJETOS 116 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA Sanción grupal Amenaza 24. 21. 22. 23. 16. 17. 18. 19. 20. 118 Estimular el control por parte del grupo de pares Despertar temor a) Humano b) No humano Apelar a un poder superior Exclusión Castigo Señal no verbal Recompensa Promesa de recompensa Estratagemas especiales 15. Estimulación del amor propio de los niños 13. 14. 11. Inspirar culpa 12. Interrumpir la actividad Disposición o demandas de órdenes Técnica del «nosotros» Ridículo Exhortación («¿Cómo puedo enseñarles con tanto ruido 2») Ordenes 7. 8. 9. 10. 6. Afecto Reprimenda a) Directa b) Amable c) Mixta («Nos gusta que tengan Opiniones, pero gritar los números de esa manera es infantil ») d) Impersonal («Con la conducta de algunos de ustedes. nos estamos retrasando”) " 4. Sentido de lo correcto 3. 5. Suaves Rígidas 1. 2. EPÍGRAFE IX: ¿QUÉ FORMAS DE CONTROL DE LA CONDUCTA (DISCIPLIN A) SE EMPLEAN> Cuadro 4.1 TALLE DEL PERFIL TRANSCULTURAL DE LA EDUCACION DE JULES HENRY (Adaptado de Henry, 1960) UN DE EL 119 de la aplicación de esta guía a tres culturas diferentes (comunidades de Israel, Estados Unidos y Zinacantán). Dentro de cada epígrafe, como en el caso de Jules Henry (véanse los cuadros 4 y 4.1) los autores se extienden en detalles. A lo largo de su texto discuten una teoría de la transmisión cultural examinando comparativamente los resultados sin control aparente) 3.2.2. Respuestas confirmadoras 3.2.3. Respuestas disconfirmadoras 3.2.4. Respuestas mixtas 3.2.1. Sin respuesta (la actividad se limita a ser realizada mayores, 3) pares Pautas de control por parte de 1) adultos, 2) niños 3.1.5. Objetos Información cultural almacenada en pautas sociales 3.1. Pautas de interacción social 3.1.1. Instituciones nombradas 3.1.2. Actividades que caracterizan el medio 3.1.3. Tamaño y composición del grupo 3.1.4. Atmósfera relacional-expresiva 3. 3.2. Locales y situaciones culturales [Actores] 1.1. Aprendiz 1.1.1. Características del aprendiz 1.1.2. Capacidad de actuación (del aprendiz) 1.1.3. Actuación (incluida la propensión a elegir pautas específicas) 1.1.4. Depósito de conocimiento cultural + Conocimiento acerca de qué hacer - Conocimiento acerca de qué no hacer Otras personas / Personas que responden 1.2. 1.2.1. Edad, sexo, parentesco y otras características formales 1.2.2. Valores que sostienen 1.2.3. Ideales para la situación de transmisión ESPECIFICACIÓN DE SUBSISTEMAS PARA UNA TEORÍA GENERAL DE LA TRANSMISIÓN CULTURAL (Adaptado de Dobbert et al., 1984, Tabla 1, pp. 280-286) DE LA GUÍA DE DOBBERT ET. AL. (1984) 2. 1. TRANSFORMACIONES Cuadro 5 OBJETOS, EPÍGRAFES GENERALES ACCIONES, EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA Al describir las acciones del ermnógrafo hemos señalado que po- dían darse diversas trayectorias y vueltas atrás, y que no cuadraba demasiado bien con la etnografía establecer líneas claras de secuencialidad entre ellas. Esta idea es todavía más válida para des. cribir cómo el etnógrafo accede a sus objetos en la práctica. Así como el investigador ha de orientarse en el espacio y en el tiempo del campo, también ha de hacerlo entre sus objetos. Por eso, para presentar cómo el etnógrafo se relaciona con ellos hemos escogido la imagen del laberinto. El antropólogo Anthony Wallace usó esta mis- ma imagen para referirse a las relaciones que se dan entre la cultura entendida como fenómeno colectivo, y la personalidad de los indi. viduos, señalando que éstos portan en sus mentes «mapas» laberínticos (mazeways) que constituyen representaciones particulares de sus culturas (Wallace, 1972; cf. García Castaño y Pulido 1994, 33). Aplicada al proceso etnográfico, esta metáfora del laberinto es acorde con la visión del trabajo de campo como proceso de social;zación que hemos expuesto en el capítulo 1 (supra pp. 23 ss.): al ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES La figura 2 ofrece una representación imaginaria del laberinto de los objetos etnográficos para el caso de una posible etnografía de ja escuela. En ella se incluyen cuatro grandes áreas de atención, en principio diferenciadas: el estudio de la comunidad en la que la es- cuela se encuentra localizada, la propia institución escolar, otros ámbitos más generales que pueden resultar relevantes, otras instituciones... Las figuras 2.1 y 2.2 representan con mayor detalle tres de estas áreas. Podríamos haber ofrecido otros epígrafes. Estos que aquí indicamos nos vienen bien para ejemplificar tres características del laberinto que resumen nuestro modo de operar con los objetos: 1) Cuando nos situamos en el interior de un laberinto descono- cemos a priori las relaciones topológicas entre nuestra posición y el conjunto de las relaciones espaciales, pero al mismo tiempo sabemos intuitivamente que existe un sistema de relaciones entre nues- tros desplazamientos y la definición progresiva de los límites del laberinto. En un laberinto, conocer nuevos lugares incrementa nuestra incertidumbre momentáneamente, pero sabemos que sólo si buscamos nuevos lugares podremos dar sentido a los anteriores en el esquema general. El único modo de encontrar la salida es perderse durante algún tiempo. El holissmo, como intención irrenunciable del aprender los códigos de la cultura que se trata de estudiar, el etnógra- jetos de conocimiento. Las reglas del comportamiento social no vie- zaros hacia otros, pues es el conocimiento progresivo y cada vez nen ordenadas en un índice (aunque existan códigos escritos para algunas parcelas de la conducta); los objetos materiales cuyo uso ha significativos que hacen que un objeto concreto sea inteligible. más amplio del sistema de relaciones entre los objetos el que puede ayudarnos a concretar cada vez más, paradójicamente, los límites procedimiento etnográfico, puede ser ejemplificado así: en la práctica, situarnos ante un objeto cobra sentido sólo si pensamos despla- fo —como el niño— no encuentra un sistema pre-elaborado de ob- de ser aprendido no vienen ordenados en ningún catálogo; los usos del lenguaje se aprenden sobre la marcha —insertos en situaciones concretas de interacción —, no se encuentr an general mente codificados de antemano. Cualquier ámbito cultural presenta esta caracterí stica fascinante: sospechamos que hay un orden (que en alguna parte se encuentra la «salida», que los caminos del aprendizaje no son absolutamente caóticos y presentan una cierta regularidad, un conjun- 121 haga detenernos puntillosamente en algún aspecto que en principio juzgábamos de menor importancia. el propio campo nos induzca a tomar un atajo no previsto o nos documentarnos, por ejemplo, sobre el emplazamiento de la comunidad, y, dentro de él, sobre las condiciones climáticas, las unidades territoriales, las fronteras, para pasar luego quizás a la demografía, luego al trabajo y la economía, y así sucesivamente, es frecuente que los primeros momentos. Aunque buscamos un orden tratando de perdido durante largos períodos de la investigación, y sobre todo en 2) Otro aspecto implicado en esta imagen del laberinto es la relativa ausencia de dirección en la trayectoria que seguimos (relativa, porque la dirección se va concretando conforme avanza la inves- tigación, y porque siempre existe algún punto de partida). En etnografía es posible —y también necesario— disfrutar sintiéndose to de pautas), pero no podemos conocerlo a menos que entremos en él. Aunque siempre se parte de algún esquema previo (de alguna acción de orientación, de algún plan), el índice de contenidos de un libro es lo último que se escribe. Del mismo modo, los objetos a los que el etnógrafo presta atención en el campo pueden ser previstos en su proyecto, pero con la expectativa de que serán descubiertos, relacionados, ordenados, conforme se avanza en el laberinto cultural. Dado que los sistemas culturales son locales y los procesos de investigación constituyen experienc ias, no puede haber una represen tación universal de los objetos concretos de una etnografí a, ni de las trayecnora entre objetos que los etnógrafos particulares pueden llegar a realizar. 120 J Documentos Lo INSTITUCIONES Y LA E + poa = 3] Vida . Actitudes, Creencias o Político OTROS AMBITOS MAS GENERALES Valores, Ñ Espacio La Institución Como || : ; , : : : : : de la comunidad. - y Economía rentas. Fronteras.. laborales maquinaria técnicas CA | Valores de Sexualidad. vida esfuerzo, colectivas Medios y metas. solidaridad. LL v - Edad sexa migratorios y Redes ] 123 Sociales [ estacionales vecindad, trabajo estructura. x | . [ Social Ocupación e imprevistos del oclo irregulares cotidiana: espacios, ritmos. Amblentes, encuentros. Acontecimientos cepulares . ucesos Vida . Vida Marginación culural » Particulares étnicas profesionales Comunidades Grupos 7] Trunsgresiones. Diterenciación Culturas Conflictos. Rituales y lejos festivo ctiviaados del clcto de la vida laborales en espacios Socltalización festivos y ciclos Actividades s sociales: e instituciones Individuos soclal Segmentación y desvincufación Vinculación Redes y asociaciones Agrupaciones social y distinción Estratificación Género, Grupos domésticos. Fam. tía y parentesco de eda rupos Grupos Cambios mortalidad nupcialidad, Natalidad, y exogamis Endogamia composición domésticos: Núcteos y Demografía Movimientos Figura 2.1. Un laberinto de objetos (fragmento). Identidades Modelos y héroes. Cooperación, habilidad individualismo Casa y familia Pertenencia a grupos capacidad, Estilos la Discursos. y personalidad. de gónero. edades verbales. tinjdependencia, Trabajo, Educación. Roles Las Tradición Formulaciones - y Creencias de consumo ro Pra y modernización | Pautas doméstico Trabajo de explotación: distribución Distribución de rentas Actitudes, . Recursos Tecnolog Prácticas con la propiedad Relaciones soolal de la producción Organización de producció y ritmos ciclos Lugares, producciones, e inactiva activa Población productivos. Sectores y empleo. Trabajo Productos, Paro T Entorno . Planes de urbanismo Unigados, torritorfales diterenciadas PDotaciones e infraestructuras Suelo. : : : ; ; ; Vecinas. ciudad. Comunicaciones : : la Clima. Altitud. Paisaje. Fauna. Vegetación. actual y estructura Historia en Poblaciones Situación RANSFORMACIONES DE COMUNIDAD OBJETOS, ESTUDIO Emplazamiento Situación. AA ACCIONES, : : , ; Población : : . : Ñ : f Particulares 3 E . OS: Sociales Sócial E y Redes Culturas Grupos Ml Demografía NOGRAFÍAÍ Figura 2. Un laberinto de objetos. Escritos Formas de Relación y Grupos Jo La Institucion como Lugar de Trabajo E CAMPO INSTITUCION ESCOLAR Localización Espacio Físico y Dotaciones Actitudes, o) OTRAS o y Economía V: Y ereenoias Trabaj ajo ] DE ESTUDIO DE COMUNIDAD RABAJO Emplazamiento EL e ¡| el 0] : : MN :: : , : , : : ; : : : ; ; : : a Localización. El TRABAJO Espacio DE Físico... del curricula clctos trabajo Y LA ETNOGRAFÍA PL Población > EN T A E ESCOLAR Población actual: estructura, Evolución de la población institucional Criterios distintivos de poblaciones Ciclos [o como - poblacionales po esociaciones, de recursos Político Institució n - Espacio y sobre y sobre educación valores valores la ed > | Creencias agentes enseñanzaj curriculumi los Ja el objetivos trayectorias deseos, de MAS —— Generales AMBITOS ¡ Políticos : Poblaciones de servicio y clientela Permanencia y transitoriedad de sujetos La Orgenigrama político: aptación y gestión [ Actitudes, 2] Relaciones de poder y dependencia Toma de decisiones : Representatlvidad, delegación, agenci Valores, y Víslones del trabajo y el ocio Cumplimiento e incumplimiento Deberes y derechos de OTROS Ambi mbitos os GENERALES Expectativas, Evaluación Trabajo y relaciones sociales Modelos de persona Creencias Creencias Vislones CAMPO " INSTITUCION LAS ]3 . y corrados Trayectorías. Localización geográfica. Plano físico. Salas, aulas, faboratorios, corredores... Espacios de trabajo, descanso, recreo... ] Trabajo Espacios ablertos Ocupación de espacios. de y planes, materiales y Grupos Ñ Relación la institución la institución entre grupos y externas vinculación formas de ] | tecnologías, espacios rogramas, Areas, funciones, puestos (Organigrama) puentes y roles laborales Tiempos, de Técnicas, Formas Relaciones y | Fronteras sociales en Espacios de contacto Relaciones internas de Escritos históricos Documentos Documentos Jurídicos . escritas académicos Ambitos . normas trabajos de gestión del trabajo y otras vías de expresión Reglamentos, Publicidad, Documentos Comunicados OTRAS CIONES INSTITUJ + : : : : : ; : ; : : . 4 z : i ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES es sólo una parte del conocimiento global que habrá de El etnógrafo asume que su conocimiento previo del campo (o del tema) extraer a lo largo del proceso de investigación, y espera que el campo le oriente sobre lo que es importante investigar. Esto no significa que toda la investigación se deba convertir en un juego de desplaza- mientos sin orden ni concierto: el juego no consiste en perderse indefinidamente. Pero se engañaría quien supusiera que las etnografías se construyen siguiendo trayectorias claramente prefijadas que típicamente nos figuramos los problemas de secuencia y de con- representables mediante flechas o cajas chinas, dos imágenes con las de esos confortables círculos concéntricos que nos sugieren la si- texto. Ni las secuencias etnográficas implican direcciones pautadas de antemano, ni los contextos socioculturales funcionan a la manera guiente lectura: Pepito está en su pupitre, el pupitre está en el aula, el aula en la escuela, la escuela en el barrio, el barrio en la ciudad... 3) Una consecuencia de la imagen del laberinto es que, en el curso de la investigación, los objetos van cobrando diferentes perfiles y perspectivas según el lugar del que vengamos: no es lo mismo analizar la política institucional de una escuela viniendo del estudio de los sectores marginales que la integran que hacerlo a la inversa. Puesto que todo objeto se percibe a la luz de los anteriores, el ideal de encontrar objetos puros, claramente recortados en el campo (o sea, en la vida real de las personas de carne y hueso), se encuentra bastante lejos de la intención del etnógrafo. Más bien, los objetos de ge na auténtica amalga- del ernógrafo se contaminan los unos de los otros conforme progre- sa la investigación, hasta el punto ma. Esta visión del procedimiento es adecuada también para el estu- dío de las instituciones de la modernidad que, como las escuelas, se caracterizan por aglutinar bajo su supuesta homogeneidad una con- siderable diversidad de niveles de realidad y perspectivas. Como veremos detalladamente, en etnografía los objetos valen por su capacidad para conducirnos a otros objetos y para decirnos cosas sobre ellos. Una buena información demográfica sobre la comunidad no es aquella que se yuxtapone o se superpone sin más a la descripción de las relaciones sociales del grupo, sino aquélla que, ya al ser presentada, nos dice algo de esas relaciones. 125 V. TRABAJO CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA TRANSFORMACIONES DE 2a1n TE nu OBJETOS, TRANSFORMACIONES problemas ant 126 ción del texto, el etnógrafo se ha dejado llevar por la búsquedade ¡ matizados para hallar las soluciones. Esto no implica que una etno| grafía, una vez presentada en forma de texto (ya se trate de un libro, ' artículo, informe, etc.), no pueda cobrar la estructura de una pre| sentación de soluciones o de explicaciones causales. Pero-durante la | mayor parte del tiempo global que ha transcurrido hasta la broduc- | tos para identificar nuevos problemas más que como recursos auto- Probablemente, la palabra «técnica» suene demasiado inflexible en etnografía, si con ella queremos indicar un modo de acción dise| ñado y orientado para la consecución de fines específicos, nítidamente predefinidos. Puede que a lo largo de una investigación se den situaciones de este tipo (por ejemplo, cuando necesitamos falsar una hipótesis determinada mediante la realización de un experimento de campo), pero lo normal es que las técnicas funcionen más bien | como heurísticos que como algoritmos, es decir, como procedimien- problema de la transformación de la información en etnografía. parte nunca podría cumplirse exhaustivamente, sino facilitando las claves epistemológicas que fundamentan el procedimiento por el que los etnógrafos tratan la información en un proceso general de investigación. Es decir, no se trata tanto de conocer nominal y descriptivamente las técnicas como de entender qué lugar ocupa el la etnografía ofreciendo un conjunto de técnicas, tarea que por otra cultura (cf. Wolcott, 1993b). En este sentido, no es posible describi r y «cuantitativ con la as») intención. de ofrecer interpretaciones de la contenidossino , en realizar éstas y otras operaciones («cualitativas funde la etnografía con la puesta en práctica de determinadas Operaciones que «suenan» a investigación cualitativa. La etnografía no consiste sólo en hacer entrevistas, observaciones o análisis de 127 tado de la información en etnografía tratan de capacitarnos para formular, progresivamente, mejores preguntas. Las técnicas que nos permiten transformar sucesivamente el es- esa relación causal, es decir, al ideal de conocerla mejor en sus mútiples y complejas determinaciones y expresiones. grafía termine modificando los términos de tal relación —y esto sucederá a buen seguro—, al haberse preguntado tales cosas, el etnógrafo se habrá aproximado al ideal de ampliar el contexto de a relación causál por es;y la diversidad; porlos matices hechos social de los os concret mi o parable en todas la escuelas? Preguntarse por los detalles, por las prácticas, por los sentidos rar al «maestro» como una función genérica universalmente equi- «ambientes familiares»?, ¿cuáles han sido las trayectorias específicas de los maestros de ese centro escolar?, do es que debemos conside- ¿sucede así en todas partes o hay matices diferentes en diversos sión «ambiente familiar»?, ¿forma parte de ese ambiente, en la práctica, una determinada comprensión del mundo del trabajo no cualificado?, ¿en qué sentidos concretos el trabajo no cualificado es incompatible con la obtención de altos rendimientos escolares?, notas un «fracaso»?, ¿qué queremos decir, en detalle, con la expre- sión» como un punto de partida: ¿es siempre la obtención de malas etnógrafo no se detendría aquí. Más bien, consideraría tal «conchu- diante determinadas técnicas puntuales como cuestionarios, tabulación y análisis de notas escolares, observaciones concretas en los hogares..., y que podemos estar relativamente seguros de no equivocarnos al presentar esa secuencia causal. Por mucho que pudiéramos decir que estamos ante una conclusión científica, el tendidos aquí son múltiples, y frecuentemente vemos cómo se con- como un todo, y las técnicas particulares mediante las que transformamos los sucesivos estados de la información parcial. Los malen- con claridad las intenciones y características del proceso etnográfico Después de una serie de visitas a un centro escolar cón una alta tasa de suspensos concluimos, por ejemplo, que el «fracaso escolar» se debe a que los chicos y chicas son hijos de Obreros sin cualificar, muchos de ellos en paro, de manera que el «ambiente familiar» no propicia unos mejores rendimientos. Supongamos que esta descrip- ción de la situación ha sido convenientemente puesta a prueba me- imos que AS ACCIONES, como la escuela, parecen demandar un constante trabajo de evaluación y cambio. Uno de los objetivos fundamentales de cualquier intento de presentar un modelo en estas circunstancias es distingu ir adaptación de la etnografía al estudio de instituciones modernas que, ma delicado: el de enumerar y describir las técnicas que la componen. Este problema es especialmente importante en el caso de la Al ofrecer un modelo orientativo de la etnografía surge un proble. EL El DE ETNOGRAFÍA de Análisis Estadisticos Cuadros Sinápticos LA Conductas Análisis Y de CAMPO Textusles Esquemas Observación de Unidades TRABAJO del Diario Blosados Argumentel Conatruoolón Discusión Edición, Redacción, Otros y Taxonómico de Anállala Categorias Análisis Definición de Discurso Contenido Muestral Apileación TRABAJO Propís Elaboración de Campo de Gulas Normalizadas Pruebas Restringids de Aplicación Cuestionarios de Cerrados Cuestionarios de Análisis CAMPO DE DIARIO Observación Proyecilves Técnicas í NOTAS DE TUADERNOS Gulones de Entrevista Negociación con loformantes Realización de las Entrevistas de Discusión Grupos ) Focalizada Selectiva AA Planos AS Sistemática Descriptiya y Entrevistas Diálogos Censos Treasoripolones á Bibliografías Figura 3, Transformaciones. i ? 1] ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES La figura 3 representa el espacio de las transformaciones de la información en etnografía, teniendo en cuenta los dos planos generales en los que situábamos el espacio de las acciones. Hay transformaciones que se realizan en el campo y transformaciones que se operan sobre la mesa de trabajo. En un primer círculo (aunque no necesariamente en un primer momento, pues ya hemos visto que la apertura del diario, la lectura de bibliografía o el diseño de guías suele situarse en los comienzos de la ernografía), el ernógrafo transforma su presencia en el campo en interacción social significativa e información. El trabajo sobre censos, documentos, planos, espacios físicos, etc., conduce a la orientación informada en el terreno, no necesariamente mediada por la interacción con personas. La realización de diálogos y entrevistas, las observaciones de conductas, los grupos de discusión, la aplicación de cuestionarios y pruebas, las técnicas proyectivas, etc., conducen a una información mediada necesariamente por prácticas sociales con agen- La relación entre la interacción social del investigador y la pro- tes concretos. ducción de información válida para la descripción, el análisis, o la ción en la que basa su conocimiento. Problemas como el de la selec- interpretación de la cultura, plantea un problema que está, en gran medida, aún por desvelar. En general, carecemos de estudios sistemáticos sobre este asunto, pero podemos suponer que concebir la etnografía como un proceso de prácticas sociales en el campo es fundamental para entender cómo accede el etnógrafo a la informa- ción de informantes, la atención hacia determinados temas, y la influencia de la ecuación personal, forman parte de lo que podríamos llamar la «caja negra» del proceso etnográfico (López Coira, 1991). Por supuesto, cada una de estas operaciones de transformación puede ser analizable en operaciones menores o en subtipos; y de hecho, esta clase de esquemas suele ofrecerse en los libros sobre metodología. Como se señala, por ejemplo, en el círculo de las entrevistas, éstas son el resultado, cuando tienden a ser estructuradas, de la elaboración de guiones previos, la negociación de las situaciones y los temas con los informantes, la realización de preguntas y comentarios, la transcripción...; por otra parte, Werner y Schoepfle indican cuatro subtipos de observación (sistemática, descriptiva, focalizada, selectiva [Werner y Schoepfle, 1987, 1, 262]). Nosotros no Vamos a entrar aquí en este tipo de clasificaciones que tratan de buscarle una estructura a una práctica siempre diversa. La lectura de obras metodológicas (icomo ésta misma!) puede ser útil a título orientativo. Pero cuando se exceden en la prescripción de las accio- 129 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA 5d) AO $ El S.L ¿943 E Y / ds 7247 grpAD yPP Lreol a DY > A EP AN ye ES ¿ Sen) GIA 4 7) >E Zy 149%) 2 0270 > 09) 09) la 09) - oy) AD Y A 13 s par 0 Y A l bi Et x "EN Y) pas 4 ES 197) : Y YA YY0 131 ba Z ? Y7 . YO AD, AROS 7% Y ») “YY Y ATAR a ld] E 130 e Earn 04m 02m a 2 EGp7) og 2D IV a 277 NA 0 PD 27 YN 1994, 34). Normalmente, los contenidos generados por estos pro- AA AV) cedimientos son re-introducidos en el diario y van dando forma a nuestras prácticas de investigación en el campo, hasta el momento en que decidimos convertirlos en texto. El cuarto círculo introduce algunos elementos sobre ese último proceso de transformación. La construcción del texto implica, deci- aa dy transforman el registro en unidades relevantes para el investigadory y 2 E su audiencia: las configuran, las comparan, las relacionan, con el objeto de producir un conocimiento con voluntad de certeza, «manteniendo la autoridad y el control» sobre la información (Wolcott, Y o a 1 Nasa TRANSFORMACIONES 2% % 97 AR OBJETOS, epa, 144 5 A XA boración mediante una categoría que se refiere a un proceso de trabajo específico e insustituible: «hacer diario». Esta categoría nos impide confundir los cuadernos de notas que traemos del campo, las cassettes y vídeos que allí grabamos o los documentos que recogemos, con la disiciplina de inscribir tales materiales en un orden diacrónico de investigación (véanse las ilustraciones 2 y 3). Confundir ambas categorías es como confundir el libro, como objeto material, con las operaciones implicadas en su lectura. Si es cierto que ya en el campo el etnógrafo ha de prodigar una percepción ampliada de los fenómenos (frente a la percepción de la vida corriente), al «hacer diario» todavía extremamos más nuestra posición de receptores intencionales de la información. En el tercer círculo se incluyen algunos ejemplos de lo que los etnógrafos hacen para transformar el registro en contenidos analíticos. Las guías de campo, los análisis de contenido de discurso, los análisis taxonómicos y otros análisis de categorías, los de conductas, los estadísticos, los cuadros sinópticos, etc., son procedimientos que ACCIONES, l: RD en etnografía el registro es, ante todo, un proceso de selección y temporalización de la información, y por tanto, una elaboración reflexiva. En nuestro argot, los ernógrafos nos referimos a dicha ela- etnografía, estas Operaciones se centran básicamente en la redacción del diario. Aunque muchas de las transformaciones realizadas en el primer círculo incluyen de algún modo una dimensión de registro (mapas, planos, cassettes, videos, notas inmediatas de observaciones, de entrevistas o grupos de discusión), es preciso subrayar que las cuente. En el segundo círculo se incluyen las transformaciones de la información que convierten interacción e información en registro. En trata, y los que ya las han llevado a cabo no necesitan que nadie se nes o en el detalle de las propiedades atribuidas a las acciones, tales obras pueden poner de manifiesto la enorme paradoja de las práct;. cas: los que nunca las han realizado no entienden bien de QUÉ se El “(e ormessa]:) odureo) ap OLIBIg [a US OPeoJoa 135 [e Opeyo -83 OPIS ey [ELIaJeur [q *01eJ19[[ryoeq ap oorqnd oxues un ta 011] [op P1194 e] ap u9IdeIqaja) ey ua SEPeurol SeloN] (9661) PPPY 9p Ze1q joguy ap Sez0U 9p OUJAPEno [ap OJUAuIB21] Uf) 17 14019D475H]] Le) PARIGÍ y 2, MO 7 , NN RN AN iia 7] ¡A PIO Se Ue de El v ] a a E EA Do o ERA Ta sl TRABAJO Z 8 Es DE CAMPO e Y LA AR ETNOGRAFÍA gi E e ts Soy 3 + ENS ds 2 Y Ñ 3 epica. (arto pr ER Llame de “le pon E í En do pa > 2 y a ya a Ta E EE bs e, FE : ES 2d 53 $ de E Ty El La 3 ur pura 132 y ; a A To ES doy EM So pe q NS 2 i E ON ? e ¿ z EE E + S IS ES 2 a y Ea 3 Sr A 1 lá ge Sarga yi du tadis el a e Ñ huel. a dietas e Ilustra ció a 3. Un fragmento del Diario de Campo referente a las notas tomadas en la Feria del Libro de un centro público de bachillerato, Contrástese con el fragmento del cuaderno de notas en en la ilustración 2. | i ¡ :: ACCIONES, OBJETOS, TRANSFORMACIONES sivamente, tener en la cabeza a un nuevo receptor de la cultura estu- diada para hacerle partícipe de la inteligibilidad alcanzada durante la investigación. Supone, en este sentido, una conversión de los contenidos en un argumento (o, mejor dicho, en una trama argumental) más o menos convincente. Para hacer esto el ernógrafo ha de encontrar el modo de presentar sus series de datos, que han sido obtenidas por una diversidad de procedimientos de análisis; y también ha de volver una y otra vez al diario para glosarlo, es decir, para seleccionar casos O detalles significativos de cara al argumento que trata de transmitir (véanse, en la llustración 1, las glosas al margen, escritas tiempo después del registro). Hacer que un argumento resulte con- vincente no significa, en absoluto, reducir su valor «científico». Simplemente significa que debemos estar atentos al ejercicio retórico que conlleva toda práctica de escritura (cf. Geertz, 1989), una vez que nos hemos esforzado en satisfacer los criterios de fiabilidad y validez en la producción de los datos parciales y que hemos tenido en mente, a lo largo del proceso, que el destino de nuestro trabajo es realización de un esquema argumental, la decisión sobre qué conte- acabar siendo sometido a un ejercicio de contrastación pública. La nidos le dan cuerpo, en qué orden y con qué propósitos comunicativos, son asuntos que no podemos pasar por alto, y que forman parte indiscutible del proceso de investigación. Podría plantearse aquí, de nuevo, el mismo problema que nos planteábamos al abordar las acciones y los objetos de la etnografía: ¿hay una sola trayectoria que conduce de la presencia a la interacción e información, de éstas al registro, de aquí al contenido y del contenido al texto; o se trata de operaciones que pueden aparecer y reaparecer sin un orden preestablecido? Tal y como hemos planteado esta secuencia, hemos tratado de sugerir que su partes mantienen en la práctica una cierta relación de necesidad. La figura 3, sin embargo, tampoco presenta flechas ni flujos concretos. Hay dos razones fundamentales. En primer lugar, aunque es casi impensable que la presencia del investigador pudiera convertirse inmediatamente en texto, sí es Cierto que en ocasiones pueden darse saltos imprevistos entre los estados de la información: trozos de diario, o incluso de los cuadernos de notas, pueden ir a parar sin demasiada elaboración analítica específica al texto final; hipótesis comparativas fundamen- mente de interacciones, o ser propuestas abiertamente por los pro- tales para la organización de los contenidos pueden surgir directa- pios informantes en el campo. La segunda razón por la que en la figura 3 no hay flechas ni flujos direccionales, sino áreas de intersección entre los círculos, es 133 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA 134 po mirando lo que otros han hecho que escuchando lo que te dicen que deberías hacer (Wolcott, 1994, 3). Si quieres dedicarte a esta clase de trabajo deberías invertir más tiem- caracteriza al procedimiento. El mejor modo de comprender esta tensión es pasar a ilustrarla con ejemplos concretos que nos permitan penetrar más detalladamente en los criterios epistemológicos. Para ello utilizaremos intensivamente dos ejemplos de etnografía de la escuela, pues, como ha escrito Harry Wolcott: de campo mostrando al mismo tiempo la gran discrecionalidad que Hasta aquí nuestra primera aproximación al modelo. Hemos tratado de delinear los rasgos necesarios de la etnografía y el trabajo sobre un orden lineal de las transformaciones. mutuamente rompiendo cualquier expectativa que pudiera tenerse racciones que ha producido en las últimas visitas a la institución. No es preciso decir que estas diferentes series de datos suelen influirse ciones de los alumnos de un centro escolar, preparando ya algunos de los argumentos textuales extraídos de una serie de historias de vida analizadas, y registrando en su diario las informaciones e inte-' de una semana cualquiera de la investigación, puede que el etnógrafo esté elaborando un análisis de contenidos sobre una serie de redac. que en etnografía no todas la series informativas llevan el mismo ritmo; de manera que, en un momento dado, por ejemplo, a lo largo EL EL TRABAJO DE CAMPO En el ámbito de la antropología social la referencia al «método» o a los «métodos» tiene generalmente significados diversos. Á veces se tipifica como método específico la observación participante,>, de forma casi definitoria, aunque tan simplificadora.como la que le avribu- ye como único objeto de estudio las sociedades primitivas. Otras veces se toman como métodos acciones de investigación tan concre- los cuestionarios, el estudio de casos, la elaboración d des socia- tas:comio las guías de campo; elmétodo etnogenealógico de Rive:s, les, etc. Sin embargo, hay dos referencias máximas a los métodos en antropología: el método comparativo y el trabajo de campo. El primero ha perdido buena parte de la operatividad que tenía atribuida bajo los paradigmas evolucionistas o difusionistas. Las reactualizaciones del método comparativo, por ejemplo en los estudios transculturales, se reconocen más bien como técnicas de investigación para fases determinadas del proceso metodológico total. Una descripción pragmática de la metodología aludiría al proceso de investigación como una secuencia que comienza con la preparación de un plan de trabajo y acaba con la elaboración y escritura de un informe, aunque tal vez habría que incluir también las reper- Pero estrictamente se podría decir que la metodología es cusiones y reacciones que suscita en otros la lectura de ese informe. la estructura de procedimientos y reglas translormacionales por las que el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles de abstracción con objeto de producir y organizar conocimiento acumulado (Pelro y Pelto, 1978). | Esta definición exige diferenciar la metodología de las «técnicas de investigación», que propiamente designarían formas e instrumen- pes TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA TRABAJO DE CAMPO plegarias que asegurarán el futuro bienestar de todos—. Este halo es 19 18 Field-awork [etrabajo de campo»] fue un término derivado del discurso naturalista que, según parece, introdujo Haddon en la an- la redacción de un informe. Como dice Stocking, el trabajo de campo es lejanía. Entre esos objetivos, no necesariamente en último lugar, está mientos y de acontecimientos, no todos controlados por el investi- aún más espeso para los jóvenes estudiantes que preparan su primer trabajo de campo: una mezcla de misterio, oportunidad y excitación. gador, cuyos objetivos pueden ordenarse en un eje de inmediatez a . en sí mismo un proceso, una secuencia de acciones, de comporta- El trabajo de campo es más que una técnica y más que un conjunto de técnicas, pero ciertamente no debe confundirse con el proceso metodológico global. Es una situación metodológica y también vOCO. siciones, intenciones y supuestos que se traslucen en ellas. El término «etnografía» alude al proceso metodolégico global que caracteriza a la antropología social, extendido luego al ámbito general de las ciencias sociales. Una extensión que a veces ha conllevado ambigiiedades y no pocas confusiones. En el terreno de la antropología de la educación, Harry Wolcott se ha esforzado en resituar la etnografía (especialmente la etnografía aplicada a la educación) en sus dimensiones antropológicas, planteando explícita mente lo que tiene de propuesta, de intención, pese a la enorme variedad de formas de hacer que permite (Wolcott, 1993). El trabajo de campo no agota la ernografía, pero constituye la fase primordial de la investigación etnográfica. En ciencias sociales, «trabajo de campo» suele designar el período y el modo de la investigación dedicado a la recopilación y registro de datos. Áun cuando como fase primordial sea algo común, los modos de llevarlo a cabo son distintivamente diferentes y admiten una gran variedad. De la misma manera que el término «etnografía» ha exigido una redimensionalización, un replanteamiento, el término «rrabajo de campo», asociado desde hace mucho tiempo indisolublemente al de «etnografía», seguramente también lo requiere, so pena de que ante la diversidad irreductible de modos se convierta en un término equí- es posible Nlevarla a cabo desde el sillón de estudio. Por otra parte, La observación participante no subsume al trabajo de campo, pero no sería posible fuera de él. En cierto sentido, el trabajo de campo es el único medio para la observación participante, pues no la experiencia constitutiva de la antropología, porque distingue a la disciplina, cualifica a sus investigadores y crea el cuerpo primario de sus datos empíricos (Stocking, 1993, 43). £L dada la variedad de modos de «participación» habría que admitir que, hasta cierto punto, puede tener sentido el trabajo de campo sín observación participante (Hammersley y Atkinson, 1994). Ya advirtió Seligman, cuando apenas se comenzaba a vislumbrar los primeros resultados, que el trabajo de campo llegaría a ser para la antropología lo que la sangre de los mártires fue para la extensión de Ja Iglesia romana (citado por Stocking, 1993, 56). Fue él quien envió a Malinowski al campo siendo secretario de la sección antropológica de la British Association. Y a él le fue dedicado Los argonautas del Pacífico occidental, publicado en 1922 (Malinowski, 1973). También Frazer, el prologuista de ese libro, fue un animador y a Los de las investigaciones de campo. La referencia a Malinowski argonautas del Pacífico occidental es obligada. Porque si es cierto que los antropólogos suelen referirse a su grupo profesional como a ima stribu» y al trabajo de campo como a su ritual central (un ríte de passage, pero también un rito de intensificación o de purificación, como han sugerido algunos [cf. Freilich, 1970)), no lo es menos que Malinowska ha de ser considerado como el héroe cultural de la disciplina y, según advierte $tocking, Los argonautas sería un mito — euhemerísuico (Stocking, 1993, 77). El halo ritual que rodea al trabajo de campo es naturalmente una contaminación del propio contenido de la investigación antropolée ca, y en la misma línea deben situarse expresiones tales como la «mística del trabajo de campo» (Freilich, 1970), o la «magia del emógr tafo» (empleado por el propio Malinowski en 1922). Á veces, para referirse al trabajo de campo también se han utilizado otras metáforas, rales como «fiesta» —con el significado de la buena vida, la vida auténticamente vivida, en sociedades del Caribe—, o «puja —con el significado del buen vivir tal y como éste se concibe en la cultura hindú: la vida de un hombre rodeado de su familia, rezando modelos, etc.). En buena medida, una discusión sobre la metodoloeía de las ciencias sociales, y en concreto de la antropología, ha de ser menos una enumeración descriptiva de las variaciones e incidentes que presentan las prácticas de investigación, que de las ideas, propo- investigación, hipótesis o al menos ideas directrices, contrastación de tosde la recolección primaria de datos, y Operaciones posteriores con la clasificación, la contrastación, etc. El método debe elos, tales como ser algo más que la mera aprehensión de datos, pero es iguálmente cierto que las técnicas de observación o cualesquiera otras empleadas en la obtención de datos, incluyendo el registro de documentos, implican planteamientos teóricos previos (terminología, diseño de EL EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA tropología británica. Los aspectos esenciales pcia continuada y prolongada de un investigador especializado entre un grupo hu- rs mano— fueron postulados por Haddon como consecuencia de las experiencias viajeras de principios de siglo. En tecría, fue Ki El TRABAJO DE CAMPO transmite en el capítulo introductorio de Los argonmtas: se presenta como experiencia compartida con los nativos y se expone como experiencia vicaria al lector, quien, además, es incitado a ella: Imagínese|...] rodeado de todos sus (hasta entonces indirectas, cuanto tal. Los argonautas muestra esta unificación de funciones, la emogralfía elevada al rango de construcción teórica. desarrollo de la nueva ciencia: el registro de información y la elaboración teórica empezaron a ser realizados por el investigador en es decir, basadas en informes remitidos por «corresponsales»). El trabajo de campo supuso la unificación de las dos actividades para ¿IT de control de las fuentes de información campo llegó así a desbaratar el viejo sistema en el que Sa papel de recogida de información y el papel de elaboración teórica estaban disociados. No puede resultar sorprendente que, en un momento en el que la antropología social había logrado plena institucionalización académica con Frazer, se postulara la «profesionalización» del ernógrafo. Difícilmente podría tolerar un ámbito académico la falta nográfica (ya Haddon había establecido prioridades a la hora de dirigirse a las zonas de trabajo); y, sobre todo, se estaba perdiendo la actitud ansiosa de tecoger epecimenes de coltora nuera l, muen- crisis metodológica. Se había exacerbado él séntido de urgencia er- tima como el ritual central de la antropología, Sería nécesarió hacer constar, por otra parte, que el trabajo de campo llegó a imponerse en un tiempo de crisis teórica en la antropología británica. Comenzaba a resqucnra) arse el viejo paradigma evolucionista. Rivers se había convertido al difusionismo Histórico y Radcliffe-Brown había comenzado en las islas Andaman un trabajo de orientación durkheimiana. Pero especialmente había estallado la convertirse en la carta fundacional del trabaja de campo que lo légi- tas los nativos son tratados con una «gentil ironía», descritos en tonos prosaicos. De los occidentales —misioneros, administradores y comerciantes— se dice que no conocen nada sobre los nativos; y, finalmente, el investigador está omnipresente en un texto narrado ch primera persona, como verdadero héroe del relato. Todo contribuve a validar el mito euhemerístico, a que Los argonautas haya llegado a: narrativa, la acción en presente, la sintaxis de actor). En Los argondit- Probablemente tenga razón Stocking cuando advierte la intencionalidad de los recursos retóricos de este enunciado (la estructura pertrechos, solo en una pla plava tro- quien inició propiamente el trabajo de campo. Su «método concreun investigador solo, «trabajador pri- pica cercana a un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado hasta allí (Malinowski, 1993, 24). nía los siguientes elementos: to» desarrollado en la edición del Notes and Queriesde 1913 contevado», especialista de la emografía, ocupándose de todos los campos emográficos, viviendo un año o más en una comunidad pequeña... Es decir, un investigador desligado de la comunidad de procedende la administración, de la iglesia o de empresas cia, no dependiente comerciales, formado académicamente y conocedor de las disciplinas antropológicas y de las ciencias sociales, interesado por la cúltuz ra en su sentido más global, viviendo, conviviendo de forma contt- nuada y prolongada con las gentes que forman una comunidad local, un grupo social, una organización formal o una mera agrupación relativamente estable, Rivers no llegó a practicarlo, Malinowski sí. El ccapít ulo introductorio de Los argonautas puede considerarse la cárrá fundacional AN del trabajo de «campo antropológico” Posiblemente la Tórma, el con precepto, aunque en cierta medida cada investigador al realizarlo lo forja de nuevo de un modo original. La situación como tal es en todo caso el precepto que admite variantes múltiples, casi siempre obligadas por las características de los grupos humanos —no siempre ni necesariamente «comunidades»— con quienes se convive. Por tanto, es fácil reconocer que las formas de llevarlo a cabo no son estrictamente las mismas cuando se trata de estudiar una sociedad primitiva que cuando se trata de analizar un grupo de vecinos de un barrio de una gran ciudad, una pandilla de adolescentes o una escuela rural. - Las innovaciones en técnicas de investigación que instauró Malinowski, tales como llevar un diario de campo o hacer cuadros sinópticos, no son tan importantes como la situación en la que se halló como investigador, una situación crítica convertida en situación originaria, en modelo para todo otro trabajo de campo posterior. El investigador se encontró solo, separado de toda compañía de blancos, buscando sociedad con los nativos y comportándose en relaciones naturales con ellos. Su soledad fue el soporte que le obligó a aprender a comportarse según los códigos sociales del grupo con el que convivió, a aprender su lengua y a tomar parte en su vida. (La soledad es una actitud y no niega en absoluto la posibilidad de un equipo de investigación.) Es esa experiencia la que Malinowski 21 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA tudiada, una sociedad primitiva, salvaje, redescubierta como expresión de la naturaleza humana compartida. Era la posibilidad de la comprensión del «nosotros» por reflejo de los otros. Hoy, cuando se ha generalizado el trabajo de campo como si- Ésta era la nueva recompensa que traía consigo la apuesta por el rabajo de campo. Una recompensa asociada al tipo de sociedad €s- leza humana, bajo una forma lej ana y extraña, nos permita aclarar nuestra propia naturaleza... Mal inowski, 993, 4 quizá brote en nosotros un sentimiento de solidaridad con los empeñosy las ambiciones de estos indigenas. Quizá comprenderemos mejor la mentalidad humana... Quizá la comprensión de la natura- Tal cambio de orientación debía ofrecer al lector Otras recompensas. El paradigma evolucionista le había aportado la contemplación de la historia de la humanidad, que concedía a la sociedad moderna, a la que él pertenecía, un papel protagonista: la historia siempre acababa en ella. Pero Malinowski prometía ahora conternplar «al salvaje luchando por satisfacer sus deseos, alcanzar cierto tipo de valores, seguir el camino de su ambición social», «contemplarle entregado a peligrosas y difíciles empresas». Y aún había más: bres o códigos, o estudiar el comportamiento y la mentalidad del hombre, sin tomar conciencia de por qué el hombre vive y en qué reside su felicidad es, en mi opinión, desdeñar la recompensa más grande que podemos esperar obtener del estudio del hombre (Malinowski, 1993, 42). virtudes y castigan sus faltas. Estudiar estas instituciones, costum- La meta es, en resumen, llegar a captar el punto de vista del indigena, su posición ante la vida, comprender su visión de su mundo. Tenemos que estudiar al hombre y debemos estudiarlo en lo que más íntimamente le concierne, es decir, en aquello que le une a la vida. En cada cultura los valores son ligeramente distintos, la gente tiene distintas aspiraciones, cede a determinados impulsos, anhela distintas formas de felicidad. En cada cultura se encuentran distintas instituciones que le sirven a] hombre para conseguir sus intereses vitales, diferentes costumbres gracias a las cuales satisface sus aspiraciones, distintos códigos morales y legales que recompensan sus Pero Malinowski inició también una renovación de las intenciones teóricas de la antropología. Las metas de la 1investigación habían cambiado. Había perdido interés la «historia de la humanidad». (Para una «historia de la humanidad» hubiera tenido escasa importancia conocer la actividad diaria en un poblado de las Trobriand.) Con Malinowski empezaron a buscarse otras cosas. El . e oy a TRABAJO DE CAMPO realización humana, son la mente y la emoción de EL CAMPO: RELACIONES EN LAS EL INVESTIGADOR DE SOCIALES como una obiigac cion de humanidad q ue COntrarresta cual- quier exigencia de asepsia metodológica. El cabaj o de campo es un ejercicio de papeles múluples. Como juego de máscaras: va percibió Griaule, se trataen cierto A persona establecidas a través de esta situación metodológica implican a la son, en parte, una especie de trasunto de la implicación personal del emógrafo. El trabajo de campo deja un cierto lastre, ejerce una cierta presión sobre el investigador y en algún sentido lo transforma. La implicación personal supone a veces asumir riesgos, sufrir enfermedades, etc.; y encierra estados ze ánimo, sentimientos, experiencias de autocontrol..., pero también posiblemente brotes de desánimo, alguna conducta irreflexiva, desorientación, percepción de incapacidad... Son aspectos que suelen destacarse y que no pueden obviarse hasta el punto de suponer que la exigencia de asepsia que demanda la metodología pueda acabar rechazándolos como espúreos. Pero sobre todo el método involucra a la persona: las relaciones sociales talización. Los enunciados sobre la mística de! trabajo de campo En primer lugar, la originalidad metodológica consiste en la impliación del propio investigador en el trabajo, en su auto-Instrumen- LA INSTRUMENTALIZACIÓN L 2) que una cultura debe ser vista a través de quien la vive, además de a través del observador científico, y 3) que una cultura debe ser tomada como un toco (holismo), de forma que las conductas culturales no pueden ser aisladas del contexto en el que ecurren Estos tres principios son en parte consecuencia del estilo personal de Malinowski al involucrarse en la vida indígena, pero lo son aún más de los planteamientos teóricos que asumió. otro ser humano; cultura, como 1) que los mejores instrumentos para conocer y comprender una talidad humana» aún sigue siendo deudora del contraste tenso entre «nosotros» y «los otros». El trabajo de campo instaura una originalidad metodológica. Edgerton y Lagness.(1977,.3) han enunciado algunos de los princtpios, generalme 2nte implícitos, en los que se basa: primitiva o moderna, la recompensa de la comprensión de «la men- tuación metodológica general para el estudio de cualquier sociedad, EL EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETMOGRAFÍA EL TRABAJO DE CAMPO El modelo de relaciones sociales establecido en el trabajo de como enfermero, como mano de obra, es, desde Malinowski, aparentemente igualitario. No obs- con el ejercicio dela convivencia. Con estos dos modelos se cruzan otros posibles, el de compra-venta, que entiende la transmisión de información como una transacción y exige fidelidad a cambio del precio justo; o el de la intervención, en el que la fidelidad de la información se cumple en el resultado de la acción emprendida. Caben otros modelos, especialmente si se trabaja en organizaciones formales como la escuela, donde las posiciones sociales se definen, entre otras cosas, por el control más o menos parcial de la información (una información que debe parte de su «objetividad» a su carácter documental). En antropología de la educación el trabajo de campo ha de rea- ciones formales y neutraliza el engaño a base de vivencia directa, de autoridad, el segundo desconfía de la información obtenida en condi- te posibilidad del engaño y trata de neutralizarla modelo del magistrado-que-interroga asume que la información es fiel por obligación; el de observador participante asume que la inforíiación es fiel por confianza. El primero parece contemplar la permanen- como prueba de confianza, como un don, no corno algo obligado. El un ciertó ogradó de empatía, de forma queo la información sea obtenida : estudiado —incluido el aprendizaje del sentido de oportunidad ala hora de hacer preguntas— y el seguimiento de esas reglas; y además, nidos. En general, parece que el estilo propuesto por Malinow ski es otro: abandonando la casa-misión, instalándose en medio del poblado y transformándose en observador participante... aunque, descrito en estos términos ideales, este estilo no fuera necesariamente el que siempre puso en práctica. La observación participante connota por un lado relaciones igualirarias,en las que la información se intercambia a modo de comentario a los acontecimientos que se viven simultáneamente; connota asimismo el aprendizaje de las reglas de comunicación del grupo aunque con él se pretenda garantizar la fiabilidad de los datos obte- campo haya forjado o que le haya conferido el grupo que analiza y con el o o que convive. Votverse un afable camarada de la persona estudiada, un amigo distante, un extranjero circunspe cto, un padre compasiv o, un patrón interesado, un comerciante que paga por revelaciones, un oyente un tante, Clifford hablando de Griaule (Clifford, 1983) o, por ejemplo, una preciosa colección de máscaras como (citado por Clifford, 1983, 139). tanto distraído ante las puertas abiertas del más peligroso de los misterios, un amigo exigente que muestra un vivo interés por las más no tiene ningún museo insípidas historias familiares, así el etnógrafo hace pasar por su cara una lectura entre líneas del propio diario de Malinowski (Malinowski, 1989), nos muestran que en realidad se ha tratado muchas veces de relaciones asimétricas. Se dice que Griaule invocaba como modelo la investigación de un magistrado que va interrogando a los diferentes testigos acerca de un acontecimiento. Tal modelo sugiere una cierta violencia en la recogida de información, Naturalmente, la magia del ernógrafo no se reduce sólo a tal juego, pero resulta insoslayable tenerlo en cuenta cuando se hace referencia al «arte de hacer etnografía». El trabajo de campo asume que el hombre es el mejor instrumento para estudiar los grupos humanos, o, expresado menos retóricamente: la mejor estrategia para Ógica que consiste en instrumentalizar las relaciones sociales con un objetivo de conocimiento. La implicac ión del propio investig ador, su asimilación al método, es ineludible. No es posible instrumentalizar las relaciones sociales sin implicarse én ellas. La situación se configur a comió una tensión de proximidady distancia, de emparía y extrañamiento, que se mueve de la observación a la participación, del cuestionario a la charla íntima, de la pregunt a a la respuest a. En esa tensión, y como modo básico de aproximación al campo, se encuentra la observación Darticipante. -— La observación participante exige la presenci a en escena del observador, pero de tal modo que éste no perturbe su desarrol lo; es decir, como si no sólo por el hábito de la presenci a del investig ador, sino por las relaciones sociales establec idas, la escena contara con un nuevo papel, accesorio a la propia acción, pero incrusta do en ella «naturalmente». El supuesto es que no es posible el teatro de la acción social de los grupos humanos con observa dores estrictamente externos a la escena, porque la presenci a de observa dores, de cualquier modo que se produzca, amplía la escena y les involucra. Su presencia es ya, de algún modo, acción social. En términos de la práctica metodológica todo esto implica que aliado, el investigador nunca trabaja sólo como investigador, trabaja también como vecino, como amigo, como descono cido, como hombre o mujer, como occidental, europeo, español..., como profesor o escritor, como lizarse muy frecuentemente en el seno de organizaciones formales, y bu como transportista, como administrativo... y con otros papeles que él se 24 U TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL NATIVO las sociedades en las que trabajaron y al sentimiento de tristeza que su partida produjo tanto en ellos como en los nativos. Aprender la lengua, los códigos de comunicación no verbal, las normas de etiqueta y el funcionamiento de los sistemas de conducta fieren en sus respectivas monografías a honores que recibieron de «plena» integración en el grupo. Los síntomas inconfundibles de tar integración serían a la vez pruebas de la completa asimilación de la cultura. Autores como Nadel o Evans-Pritchard, por ejemplo, se re- La meta más o menos utópica del investigador sería conseguir la vista del nativo. Según esta versión de la observación participante, el trabajo de campo se concibe como un proceso de socialización: el investigador debe adoptar el papel de aprendiz, como el niño cuya socialización consiste en llevar a cabo el aprendizaje de su cultura. zaje trajo consigo una versión más radical de la observación participante: la posibilidad de contemplar la cultura desde el punto de La irrupción en la antropología americana de la teoría del aprendi- Il. que la realización de la investigación conlleve el planteamiento de dilemas entre las responsabilidades del investigador como docente y las exigencias de objetividad, exhaustividad y rigor. No es paradójico afirmar que puede ser tan difícil hacer trabajo de campo en las organizaciones formales de las sociedades modernas como entre algunas de las sociedades llamadas «primitivas». diferentes y el ejercicio de papeles diversos. Cabe la posibilidad de una institución escolar requiere en todo caso formas de acceso bien clásica sea básicamente fiel, ¿lo será suficientemente y para todo tipo de información? La multiplicidad de ambientes que se dan en lidades de esa relación son muy variadas. Aun admitiendo que la información obtenida bajo ese modelo de relación en su versión más instrumentalización en el ámbito de la investigación. Pero las moda- es posible que incluso por investigadores implicados además en tareas institucionales (director, profesor, evaluador, etc.). En tales circunstancias, sólo con dificultad pueden llegar a lograrse relaciones igualitarias con todos los sectores que componen la población objeto de estudio. Como ocurre en la práctica con otras investigaciones, se trata de convivir dentro de una red de relaciones diversas, unas igualitarias, Otras no, unas matizadas con la amistad, otras con la profesionalidad, unas con la cortesía formal, otras con la autoridad académica... La relación maestro-alumno es un modelo de obvia EL TRABAJO DE CAMPO 164 ss.). Otra diferencia es también innegable, aunque con Usualmente el sentido de ser miembros, aunque temporal, insegura ser mantenido1 moral, puede te, de una comunidad e incompletamen ares a . . y . de cara a realidades sociales más amplias que presionan cast a cada moraento para negarlo. Es en esta ficción, ficción y no falsedad, en cido como ficción. modelo para comprender el trabajo de campo acaba por ser recono- los procesos de socialización reversibles; una tesis ya enunciada por ranz Boas, que Margaret Mead desarrolló empíricamente, No obstante, el proceso de socialización secundaria usado como tropología haya contribuido a aportar a la propia sociedad occidental evidencias de que las pautas de socialización son modificables y varias socializaciones secundarias.) Es probable, además, que la an- ción es necesaria, pues maximiza el aprendizaje y permite una identificación mayor con el modelo. («Modelo» significa aquí, siguiendo la teoría del aprendizaje social, la persona o grupo con quien el aprendiz se identifica, ya sea real o presentado por medio de instrucciones verbales [Bandura y Walters, 1977]. Puede sospecharse que sólo una cultura que admita varias socializaciones secundarias, es decir, que considere las socializaciones reversibles, podría generar ciencia antropológica. (Cabría una hipótesis de mayor alcance: sólo las sociedades con una organización compleja, con ámbitos sociales separados y predominio del individualismo como constelación de valor [Dumont, 1987), permitirían que conlleva exige algo más que la mera observación. La participa- ta plena integración, la conversión a otra cultura (una conversión que, de producirse, sería probablemente más radical que la conversión ideológica) no se intenta sino para lograr un conocimiento profundo, un acceso al significado de los comportamientos, y para realizar luego un relato dirigido a otros acerca de cómo son, cómo viven, piensan, ven el mundo las gentes entre quienes se ha socializado el investigador. Se trata, pues, de un aprendizaje controlado, una socialización con retorno previsto, una socialización reversible. Aunque este juego no conduce estrictamente a un cambio de identidad ni a asumir el riesgo de una desnaturalización, el aprendizaje aprendizaje instrumentalizado para un objetivo externo. La supues- variaciones: se trata de un aprendizaje social sin internalización, un 1984, socialización secundaria o de resocialización (Berger y Luckmann, lización que debe cumplir un adulto ya socializado en otra cultura. Podría decirse más apropiadamente que sé trata de un proceso de de una cúltura, viene a ser paralelo al proceso de socialización de un niño. Con una diferencia sustancial: se trata de un proceso de socia- EL EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA la que descansa el verdadero corazón de la investiga ción de campo con éxito. Y porque nunca es completamente convincente para sus participantes, tal investigación acaba por tener que ser considerada como una forma de conducta continuamente itónica (Geertz, 1973). La ironía de intentar parecer otro y, al mismo tiempo, hablar de ese «otro» como de alguien diferente. La ironía de tramar una pretensión de identificación con el otro mientras se le confiere una representación de distancia. La ironía de probar a ser otro, sólo para describirlo. El trabajo de campo presenta la seriedad de una conversión, pero la ironía de haberla conseguido por púro aprendizaje. Una ficción, un arte. Respecto a la consecución de información, el modelo del proceso de socialización asume que el criterio de validez de una información etnográfica está en haber conseguido situarse en la perspectiva del nativo, contemplando su sociedad, su forma de vida, su visión del mundo desde sus ojos. Pero llegando a ser sólo «nativos marginales», según la definició n de Freilich (Freilich, 1970). Estancia prolongada, conocimi ento de la lengua y los modos de comunicación no verbal, algún grado de empatía, alguna clase de participación... Todo comienza con un desplazamiento. Descrito con palabras de Malinowski, en lo que su práctica tuvo de norma: «Solo, [...] mientras ve alejarse hasta desapare cer la lancha que le ha llevado hasta allí». Entramadas en las prácticas de investigación han que- dado algunas de las características exigidas por el que fue objeto ÉL TRABAJO DE y sobre CAMPO tode con o el extrañamiento El desplazamiento, que es la situación clásica en el estudio de otras co del método comparativo, adoptado como actitud, como. un todo. Y, si se toma el trabajo de sociedades, conlleva la sensibilización hacia los comportamientos, las actitudes y las formas de vida de los otros; la sensibilización hacia la cultura objeto de estudio campo desde el modelo de socialización, conlleva también que la participación llegue a afectar al investigador, Las condiciones de posibilidad del trabajo de campo se dimensionan entonces entre dos polos: la neutralización del etnocentrismo y la superación del shock cultural. Al ser concebido el trabajo de campo desde un desplazamiento y éste desde una evaluación de la diferencia cultural, se exige el reconocimiento y neutralización de los prejuicios emocéntricos de partida: visiones, valoraciones, juicios, percepciones cristalizadas, hábitos instalados que interfieren en el conocimiento y comprensión de la cultura objeto de estudio. Algunos de estos prejuicios se revelan enseguida, otros aparecen al producirse acontecimientos imprevistos durante el trabajo de campo, otros sólo llegan a reconocerse al final y aun algunos se descubren quizá demasiado tarde. El trabajo de campo, la investigación como tal, es en cierto modo un proceso de desmantelamiento de prejuicios etmocéntricos (aunque evidentemen- grafías antropológicas: el shock cultural, la reacción de rechazo, de te no para adoptar otros). La neutralización del etnocentrismo supone que ninguna diferencia cultural es mero contraste, pues las diterencias afectan intrínsecamente a la comprensión del otro. Por su parte, los llamados trabajos «en casa», los estudios sobre «NOSOLFOS», es decir, sobre la propia sociedad de pertenencia del investigador, donde las diferencias parecen a primera vista menos acusadas, exigen al menos la neutralización del socio-centrismo; y en ellos el trabajo de campo puede llegar a ser del mismo modo un proceso de desmantelamiento de prejuicios. Ambos supuestos, el del ernocentrismo prioritario de la investiga ción antropol ógica, las sociedad es primitivas, siempre lejanas. El estudio de cualquier grupo o sociedad humana por medio de un trabajo de campo exige un desplaza miento, en todo caso moral y casi siempre también físico, aun cuando se trate de estudiar grupos en la misma sociedad de pertenencia del investigador. Este desplazamiento implica cruzar la diferencia cultural, las fronteras que se suponen existentes entre la sociedad de procedencia y la sociedad objeto de estudio. El sentido de la diferencia (su percepción y finalmente su instrumentalización con fines de conocimiento) es en cierto modo previo. Se daba por supuesto en el estudio de las llamadas sociedad es primitivas, pero tiene que ser un supuesto cuando se estudia la propia sociedad de pertenencia, y aún más cuando se toma por objeto el propio medio en el que el investigador convive, la propia institución en la que trabaja, como ocurre con no pocos estudios de etnografía escolar. Es posible formarse en él por medio del conocimiento de la variación y de la diversida d de la existenci a humana, con la lectura y el análisis minucioso de monograf ías antropol ógicas, la experiencia de vida en otras sociedades, el ejercicio al menos teóri- 29 : El otro polo es una reacción largamente descrita en las mono- horizonte. nográficáa es un movimiento hacia algún lugar más allá de ese doble próxima y, por otro, el que impide percibir la inmediatez como distante. El desplazamiento lleva a entender que toda investigación et- doble horizonte que limita toda investigación etnográfica y gravita sobre ella: por un lado, el que impide percibir la distancia como por lo tanto incuestionablemente diferentes, y el del sociocentrismo como punto de partida en el estudio de la propia sociedad oel propio grupo (incuestionablemente 120 diferente), contribuyen a mostrar el como punto de partida en el estudio de sociedades «primitivas», y 28 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA : DE CAMPO - 5: 30 del «nativo» es quizás la expresión menos ambigua del acceso a la significación, es la conquista de la objetividad por medio de la capa- nos conservan una significación humana y siguen siendo comprensi- Un peculiar modo de objetividad «en un nivel en el que los fenóme- vertirle en receptor de mensajes y de hacerle adquirir la competencia para reproducirlos inteligiblemente. Situarseen el punto de vista una sitiación transformadora, capaz de cones para el investigador dos, su transferencia e inter-comunicabilidad. El trabajo de campo a o también la convivencia, la participación, la comunidad de significa- o En el trabajo de campo la objetividad sólo se alcanza por medio de una directa e intensa comunicación entre el investigador y los No se busca simplemente el conocimiento de la lengua, sino nativos. nn . radas, pero no podemos controlarlas. Resulta pues normal que tratemos de reemplazarlas por modelos, es decir, por sistemas de símbolos que respetan las propiedades características de la experiencia, pero que a diferencia de ésta estamos en condiciones de manipular. La audacia de semejante procedimiento es compensada, sin embargo, por la humildad con la que el antropólogo practica la observación [...] (Lévi-Strauss, 1969, xxxi1). Con respecto a las ciencias naturales gozamos de una ventaja y tenemos un inconveniente: encontramos nuestras experiencias ya prepa- so haber aprovechado por mímesis las condiciones de alcance de objetividad de las ciencias experimentales. Pero hay al menos dos errores en la analogía, y ambos fueron explicitados por Lévi-Strauss, quien, en la introducción a su Antropología estructural, escribió: variabilidad «natural» de factores semejante a la variación que puede provocarse en condiciones de laboratorio. El modelo tal vez qui- Desde esta perspectiva, la diversidad cultural proporcionaría una dos sus miembros, experiencias comunes, modos de vida estables, alto grado de cruzamiento biológico (Kluckhohn, 1974, 24). cia de las mismas fuerzas naturales, Una educación idéntica para to- boratorio. Grupos pequeños que pueden ser estudiados por pocas personas intensivamente, Bastante aislados y expuestos a la influen- La sociedad primitiva se aproxima a las condiciones propias del la- KJuckhohn en Mirror for Man: alegría injustificada los culturalistas norteamericanos de los años de treinta se refirieron a este modelo. Una exposición clásica es la TRABAJO bles —intelectual y sentimentalmente— para una conciencia indivio dual» (Lévi-Strauss, 1969, 328). La objetividad pretendida suele incitar a hablar de otro de los modelos del trabajo de campo, el del laboratorio natural. Con cierta El Es sugerente que, al comentar el fin último de la objetividad, Lévi-Strauss hable en realidad del acceso a la significación, invitando a que la antropología sea considerada una «ciencia semiológica». duce tal acceso, los significados empiezan a hacerse comunes. un proceso de comunicación. Pues desde el momento en que se pro- tenece el investigador y la sociedad que analiza. La objetividad conseguida de este modo no es otra cosa que el acceso a significados en boración de nuevos significados: idealmente, debe ayudar a lograr” Es decir, el relativismo no es simple autocontrol, es también ela- nuevas categorías mentales, contribuye a introducir nociones de espacio y tiempo, de oposición y contradicción, tan extrañas al pensamiento tradicional [...] (Lévi-Strauss, 1969, 327). el antropólogo hace algo más que acallar sus sentimientos: elabora grafía, como veremos, en inter-subjetividad. Lévi-Strauss subrayó en 1954 que no se trata solaménte de trascender los valores propios de la sociedad o el grupo al que pertenece el observador: pensa en la persecución de la objetividad, reformulada por la etno- El relativismo metodológico tiene su contrapartida y su recom- aspectos del mismo proceso. se logra si la socialización es reversible: en el primer caso porque el investigador puede asimilar otra cultura; en el segundo, porque el investigador puede despojarse de ella. Ambos en realidad son fases o supuestos muestran que la formación del sentido de diferencia sólo ra que el aprendizaje de la investigación contribuya a la formación del sentido de diferencia, sin el que el trabajo de campo resultaría imposible. Esto se consigue con disciplina, también con paciencia, y a veces con la ayuda de algún acontecimiento inesperado. Desde el modelo del trabajo de campo como proceso de socialización ambos pertenencia, el shock cultural es inapreciable. En estos casos se espe- ciencia, y algo de suerte, entre otras cosas. Por el contrario, en los estudios «en casa», realizados sobre el grupo o la propia sociedad de luntad, una enorme capacidad de sufrimiento, largas dosis de pa- meras fases del trabajo de campo ante la percepción de una extrema distancia cultural, ante las dificultades de adaptación a una forma de vida percibida como completamente diferente. La superación del shock cultural ha requerido en ocasiones una potente fuerza de vo- incapacidad, que han sufrido numerosos investigadores en las pri- El EL TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA EL TRABAJO DE CAMPO cidad de formar inter-subjetividad. En palabras de Geertz, que señalan agudamente el otro error: importante subrayar que la apreh ensió de totalidad n es, en este primer significado, encia. El carácter de tendencia es lo A Ñ que le da sentido. o DE TOTALIDAD GQ ¡08 dor, por un lado, y los sujetos de estudio, por el otro. En la observación, aparentemente, la información es obtenida desde la sensibilidad, desde la agudeza de percepción del investigador ante la acción de los sujetos de estudio. En la entrevista, aparentemente, la información es obtenida desde la abundancia y precisión de conocimientos de los sujetos mismos, los informantes. En realidad, el trabajo de predominio de los dos intervinientes en la interacción: el investiga- una interacción social, cada uno de estos modos muestra el aparente formación, o más bien, de producirla. Siendo el trabajo de campo acomodarse a la heterogénea naturaleza de las situaciones de trabajo y ala no menos heterogénea naturaleza de los datos. Casi todo en el trabajo de campo es un ejercicio de observación y de entrevista. Ambas técnicas comparten el supuesto de hacer accesible la práctica totalidad de los hechos, y generalmente se tienen como complementarias, para poder así captar los productos y los modelos, los comportamientos y los pensamientos, las acciones y las normas, los hechos y las palabras, la realidad y el deseo. Observación y entrevista son dos modos básicos.de- obtener in- cas empleadas, las fundamentales, deben ser tan flexibles como para tos de descanso, aunque tal vez acabe descubriéndose después qué es lo que de aprendizaje proporcionó el descanso. Por Otra parte, las pretensiones de totalidad parecen exigir que la formación previa del investigador sea completa. La heterogeneidad de los datos podría demandar del etnógrafo una formación enciclopédica. Y cuando el objetivo es el conocimiento de otra cultura esta exigencia puede tornarse inexcusable. No obstante, la investigación es un proceso, la formación es para completar el proceso. La ilusión de captación de un todo sobreviene después, como una especie de recompensa. Como exigencia, sin embargo, importa mantener esa ilusión, especialmente cuando el objetivo es el estudio de un ámbito o aspecto de la sociedad de pertenencia, pues sólo así es posible liberarse del engaño de creer que conocer un ámbito es haber accedido al conocimiento de la totalidad. La tendencia a la aprehensión de totalidad implica que las técni- la curiosidad o la saturación—. Seguramente son necesarios momen- De este afán se derivan otras consecuencias. Por una parte, en la práctica, durante el trabajo de campo la investigación no cesa. Posiblemente la capacidad de atención o de captación del investigador se sature —el trabajo de campo tiene sus fases, en las que predomina LA APREHENSIÓN el ernógrafo no percibe, ni [...] puede percibir lo que su informan te percibe. Lo que percibe, con alguna incertid umbre, es que percibe «con» —o «por medio de», O «a través de» él (Geertz, 1983, 58). NL La pretensión que anima el trabajo de campo es la aprehen sión de totalidad. Ésta recibe nombres genéricos, globalizadores: el contex- to, la historia, la socied ad, la cultura. E incluso cuando la investig ación se dirige hacia algún tema específi co o hacia algún problem a concreto, su comprensión exige la context ualizac ión, es decir, dimensionarlo respecto al conjunto de factores o element os que inciden o intervienen en él y que finalmente se revelan en extensi ón casi indefinida, como un conjunt o estruct urado, como un todo. Tal pretensión es en el fondo una utopía, pero resulta a la vez extremadamente estimulante. La noción de totalidad aludida tieñe distintos significados. Por una parte, esta utopía es en cierto modo un residuo del ideal enciclo pédico ilustrad o y naturali sta que tiene aún como sombra el trabajo de campo. El interés que lo anima es múltiple, casi insaciable. Todo es objeto de investig ación, así como el contenido de la noción de cultura que enunció Tylor era un todo. Las Notes and Queries , las «guías de campo» que han servido de vademecum obligad o para generac iones de investi gadores , son sólo largas enumeraciones de items que abarcan (o tienden a abarcar) todos los ámbitos. Su excelencia está precisa mente en su exhaustividad; aunque en realidad siempre tienen que ser relativamente reformadas y ampliadas cuando se utilizan en la práctica para el estudio de una socieda d concreta . A] comien zo son un buen auxilio, al final en realidad sobran. Dicho de otra manera, se está en la mejor de las disposiciones para confecc ionar una buena «guía de campo», apropia da para el estudio de una determinada sociedad o ámbito de ella, al finalizar el periodo de trabajo de de las «guías» generales y se han ido añadien do items, referenc ias, a medida que las situaciones y los acontecimiento s del trabajo de campo han forzado a su reconoc imiento . Eso implica que el todo, objeto de la investigación, siempre se va descubr iendo. Difícilmente habría podido ser previsto en su integridad. Pero tal vez sea más campo, cuando se han ido comprobando las inevitables carencias ¡0 ho TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA TRABAJO DE CAMPO de una interacción (a veces subsunción, otras mera yuxtaposi- = 34 (Rivers, 1975). menos hay que pronunciarse por el valor de generarlos. Es obvio ciedades primitivas son interdependientes e inseparables. Su método etnogenealógico era ya una estrategia para captar una totalidad reconocen como «política», «religión», «economía», etc., en las so- de la etnografía no debía ser divisible, porque su materia era indivisible, es decir, porque los dominios o ámbitos que los civilizados reforzar la impresión de que por medio de la heterogeneidad de accesos es posible aprehender la totalidad y objetivarla. Cabe aquí una discusión acerca de los materiales de la etnografía, en la que al mes, grabaciones sonoras, documentos, etc., que contribuyen a Hay, claro está, todo un abanico de tipos de información producida en el trabajo de campo mediante técnicas diversas: censos, mapas, cuestionarios, tablas, listas, gráficos, dibujos, fotografías, fil- «ajeno» pueden ser inversamente atribuidas.) La entrevista, de la oportunidad y con una adecuada (a veces sólo en lo posible) selección de lugares y de acontecimientos. Del mismo modo, tal pretensión parecería obligar a entablar relación social con todos los miembros de la sociedad objeto de estudio, constituyéndolos en informantes: otra utopía que llega a ser abandonada tan rápidamente como la anterior, al tener que diferenciar, por razones prácticas, entre informantes según su cualificación o'su accesibilidad. El otro significado de «totalidad» es si cabe más ambicioso. Presumiblemente, tal ambición ha sido ilusoriamente cebada por el objeto primario de las investigaciones antropológicas: las sociedades llamadas «primitivas». Fue común justificar la dedicación a ellas precisamente por sus características de pequeño tamaño y homogeneidad. Ya Rivers, con su método concreto e intensivo, propugnaba una atención generalista, contraria a la especialización. En un artículo publicado en 1910 Rivers sostuvo que la labor en la entrevista. réalidad esto es otra utopía, medianamente alcanzada con sentido se comunica a su vez, proporciona ción) entre ambos tipos de discurso. Esa información debe cumplir en principio un doble objetivo de comprensión, muy difícil de alcanzar: por parte de la comunidad científica en general y por parte de la población objeto de estudio. O al menos debe ser presentada en condiciones de disponibilidad generalizada y duradera, lo que suele conseguirse en ambas vertientes sólo relativamente. La pretensión de aprehender la totalidad induce la idea de que el investigador debe ejercer la observación en condiciones de ubicuidad, de omnipresencia. Pero la práctica enseña pronto que en do que el investigador no es un mero recopilador, un mero coleccionista, sino que proporciona información elaborada. Sin embargo, los dos tipos básicos de información producida mediante la observación y la entrevista podrían ser suficientes y, en todo caso, deberían ser indispensables. Corresponden, respectivamente, a lo que en esencia aluden las categorías etic y emic: etic, discurso que basa su racionalidad fuera de un sistema (en un sistema de aplicación universal, por ejemplo), y enric, discurso que basa su racionalidad dentro de un sistema particular (cf. Headland, Pike y Harris, 1990). En todo caso, la información producida es el resulta- EL sentido a las acciones a veces incomprensibles que se observan, O corrige las inferencias a veces precipitadas que se obtienen por observación. Precisamente la observación participante se entiende como forma condensada, capaz de lograr la objetividad por medio de una observación próxima y sensible, y de captar a la vez los significados que dan Jos sujetos de estudio a su comportamiento. Pero ambas técnicas hablan especialmente de los dos tipos básicos de producción de información en el trabajo de campo: a) la observación y la observación participante proporcionan descripciones, es decir, discurso propio, del investigador; b) la entrevista, tejida sobre el diálogo, proporciona discurso ajeno, de los sujetos de estudio. (Si bien las categorías «propio» y la realidad —de la objetividad— a lo que a veces imaginativamente ferida —y a veces invocada— como categoría de legitimación para todo lo que su propia cultura tiene de discurso y para el discurso transmitido sobre su propia cultura. No obstante, la categoría ha sido específicamente reservada para el informante bien informado, el informante cualificado, es decir, aquel sujeto a quien su papel social, o sus capacidades personales (memoria, sagacidad, habilidad verbal... y tal vez buen entendimiento con el investigador) lo convierten en «autoridad» inmediata sobre un campo de saber (y su propia cultura lo es al ser propuesta como campo de investigación). Esa «autoridad» es la que se transfiere al investigador, cuyo trabajo consiste en absorberla. O más bien, en elevarse a su altura. Es clásico justificar la complementariedad de ambas técnicas con el argumento del control, de la fiabilidad, o de la significarividad de los datos. La observación, suele decirse, proporciona el contraste de sujetos de estudio en general. Su condición de informantes es trans- campo hace del investigador el primer informante, un estatus que se consolida aún más por la observación participante, que debe dar a la observación el carácter de vivencia, de experiencia. Pero tradicionalmente la calificación de «informante» se ha reservado para los El El TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA sin embargo, se forja con Malinowski. Las La actitud holística, estaban unidades mínimasde análisis que propuso, las instituciones, conjunto de integradas por elementos diversos, un grupo social, un para la consei nórmas, una serie de materiales..., ensamblados todos la cultura aparecía como un '4 cución de l a misma función. Y aún más, entes. todo orgánico formado por instituciones interdependi | igualmente “La noción de «hecho social total» de Mauss reforzó la múltiple refela idea de totalidad, en la medida en que descubrió que el análisis estaba rencia de los fenómenos sociales a dimensiones obligado a considerar conjuntamente. idea tratando Otras aproximaciones se han dirigido a la misma su trama. La de configurar lo que parece ser su aspecto más elusivo: s transversales noción de pattern, por ejemplo, resalta característica el apoyo de los a las diversas manifestaciones de la vida social. Con r que el acanálisis lingúísticos, la noción de contexto hace concebi sino integránceso al significado de un feñómeno social no se logra ese condolenóun conjunto de relaciones COn Otros, y apreciando estructura junto de relaciones como un todo. Otras nociones, como construyendo tramas, articulando estructuras, formando sistemas. tivas más o sistema, han recreado la noción de totalidad bajo perspec estáticas o más dinámicas. se practiA diferencia de las estrategias extensivas, como las que uiendo rascaban en los análisis evolucionistas y difusionistas persig espacio, la estragos o complejos de rasgos a través del tiempo y del antropológico tegia intensiva que caracteriza al trabajo de campo en tiempo y trata de realizar una producción de datos exhaustiva, inducida lugar limitados. La disgregación taxonómica de esos datos oria que el por las propias «guías de campo» €s sólo una fase transit reimtegrando análisis y la elaboración posterior acaban por superar, ependencia, lo disperso, evidenciando patterns, mostrando interd EL TRABAJO consiste DE CAMPO en realizar un constructo a base de to, Si NO Se produce algún modo de captación de totalidad no pued asumirse que el acceso a la significación haya tenido lugar Pero cla obra del investigador si- informaciones proporcionadas por distintos informantes situados en distintas posiciones del sistema social, adoptando sus diferentes perspectivas, podría tener razón Leach cuando dice que Malinowski, en estricta lógica, habría tenido que admitir que para los pro lo ; trobriandeses no existe «la cultura trobriand como un todo» (citado por Stocking, 1993). La cuestión está en si el sentido unitario de la cultura es sólo perceptible desde dentro, desde el punto de vista del nativo, O si más bien la percep deción conjunto corresponde a una perspectiva exterior (a veces entendida no sólo como «eXteriOr», obvias. En ellas es obligado seleccionar g no como «superior»), resultado.de un constructo intencional Probablemente los significados de totalidad implicados en una 0 otra postura sean diferentes. La actitud holística del investigador ved no equivaler al sentido unitario con. el que cada uno del a os concibe su cultura. O Definitivamente la totalidad es una ambición ¡ quienes pretenden estudiar sóciedades complej s: Las a razones-son eSLo que nos descubre S que la supuesta homogeneidad tiene valor A O y por contraste, y nos enseña hasta qué punto la comparan matiza sutil o explícitamente él trabajo etnográfico. De aquí se tampoco en estas : sociedade S ha y g ue darla Pp or supuesta p S “ Co mo J se Nadie negará que las variaciones [locales] existen, pero [...] son D ano más relevantes las diferencias entre modos de vida de cultuas diferentes considerados como todos (Herskovits , 1954) . - ciedad. Parece que sólo la investigación en sociedades primitivas y ta vez en «comunidades morales» permite satisfacciones parciales de tal ambición El problema de la «representatividad» suele plantear p ntraste. En sociedades complejas, la interferencia estalística en el sentido de totalidad obliga a cuestionar las dimensiones y cualificación de la «muestra». Pero convendría subrayar que l: cultura de los isleños trobriand descrita por Malinowski se ted o en esencia al poblado de Omarakana, y que los azande des los por Evans-Pritchard, fueron fundamental mente los que se con traban en un asentamiento al borde de una carretera trazada los británicos A (Evans-Pritch ROUAAS ard, ard, 1976). 1976). LaL caracterísú erística de homogeneiPene ciedades primitivas ha sido esgrimida a menudo como transformaTal vez radique en esto la «magia del emógrafo»: en la rso de la ción de una masa caótica de datos producidos en el transcu en un disinteracción diaria con los nativos, convertida finalmente en un curso coherente y unitario, en el que cada dato no sólo encaja multirresegmento apropiado del discurso sino que va mostrándose como un ferido a los demás hasta conseguir presentar una cultura todo. a Muchos investigadores han afirmado que la percepción unitari , la de la cultura corresponde a sus propios actores y, en esa medida de captaobservación participante se ofrece como vía privilegiada ación de totalidad. Por otra parte, dado que el acceso a la signific ción no se obtiene sino en la medida en que se incorpora el contex- 37 salvaguarda contra acusaciones de falta de representatividad, pero 36 TRABAJO DE CAMPO Y LA ETNOGRAFÍA rían hacerse alo largo de intervalos de tiempo de dimensiones significativas. Lo que los hace prácticamente imposibles. Pero el cambio cultural no es más que un pretexto teórico, una de las formulaciones estudios de cambio cultural deberían ser longitudinales, aparte de oportunos —aunque a veces son más bien oportunistas—, y debe- hecha desde él es igualmente fragmentaria y, en consecuencia, a la necesidad de producir información y hacerla disponible para Otros y de asimilar la información producida por otros. No es posible delimitar con precisión cuándo un trabajo de campo está terminado. Al menos el final no viene dado por el agotamiento de la fuente o fuentes de información. Más bien puede deberse a la limitación de las fuentes de financiación, o a vicisitudes de la vida personal o académica de los investigadores y, en todo caso, a la evaluación del cumplimiento de un plan de trabajo. La ambición de totalidad es prácticamente insaciable. En teoría serían necesarios interminables retornos al campo para completar lo incompletable La revisión de la información producida antes de la fase de elaboración del informe etnográfico hace conveniente un período corto de retorno para tratar de rellenar vacíos descubiertos. La adopción de una perspectiva dinámica en la concepción de la cultura llevó a seguir la regla de retornar al lugar una o varias veces después de haber dado por concluido el trabajo de campo, con el objetivo de detectar los cambios producidos en ese lapso de tiempo. Estrictamente, los po es siempre fragmentario; al reconocimiento de que la aportación la representatividad puede tornarse extremadamente difícil de solventar. Sin embargo, una ambición tan loable, pero tan desmedida, debe llevar al modesto reconocimiento de que todo trabajo de cam- mente a todas las sociedades humanas. En este nivel, el problema de Finalmente, aún cabe hablar de una ambición de totalidad más desmedida. La que aspira al conocimiento de la sociedad, al conocimiento del hombre. Un concepto que pretende abarcar cualitativa- como el estudio cuantitativo, pero [...] la experiencia muestra que el estudio intensivo proporciona comprensión, el extensivo, no (Herskovits, 1954). la situación ideal [es] aplicar tanto una aproximación cualitativa deduce la necesidad de combinar estudios extensivos y estudios intensivos, muy especialmente cuando se trata de investigaciones llevadas a cabo en sociedades modernas. El problema de la «representatividad» conlleva el de la adopción de técnicas de muestreo. Ya en los años cincuenta se reconocía: El DE CAMPO escolares) tienden a uniformizar el proceso total, de en manera que en la reducción a un período definido (un curso), el conjunto de grados reproduce el proceso de cada individuo. Eso suele justificar los límites temporales de un trabajo de campo: un curso. Pero esta justificación incluye en el fondo una resolución del problema de la representatividad tan convencionalmente ficticia como la que se ofrece para el problema, antes mencionado, de confeccionar una «muestra». Sería más sensato, y tal vez intelectualmente más estimulante, asumir el carácter siempre incompleto —ya no sólo fragmentario— de la investigación, manteniendo sin embargo intactas las aspiraciones a la aprehensión de totalidad, como actitud teórica y crítica. instituciones nizaciones formales en las sociedades modernas (por ejemplo, las drían plantearse en diacronía, al menos en la diacronía prevista por las organizaciones formales, que contemplan la educación para grados de edad dentro de una escala de tiempo limitado. Algunas orga- TRABAJO de algo más profundo: el flujo de la vida social. Los estudios sobre educación también asumen la perspectiva dinámica de la cultura —a veces insertos ellos mismos en procesos de cambio cultural— y po- El Alteridades ISSN: 0188-7017 [email protected] Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa México E. Marcus, George Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Alteridades, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre, 2001, pp. 111-127 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74702209 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto ALTERIDADES, 2001 11 (22): Págs. 111-127 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal* GEORGE E. MARCUS Introducción A mediados de los años ochenta señalé dos modalidades a partir de las cuales la investigación etnográfica se incorporaba en el contexto histórico y contemporáneo de un sistema mundo en la economía política capitalista (Marcus, 1986 y 1989). La modalidad más usual mantiene la observación y la participación etnográfica intensamente centrada sobre una localidad, al tiempo que desarrolla por otros medios y métodos el contexto del sistema mundo. Ejemplos de estos otros métodos son el trabajo en archivos y la adopción del trabajo de los teóricos de lo macro y otros académicos como una manera de contextuar las descripciones etnográficas en términos de cuáles de los predicamentos de los sujetos locales son descritos y analizados. Así, sigue apareciendo una literatura relevante sobre la incorporación histórica (colonial) y contemporánea de los pueblos como clases trabajadoras, o sobre el aparente empobrecimiento de culturas locales a partir de los macroprocesos vinculados a las múltiples formas que ha tomado la economía política capitalista (por ejemplo Comaroff y Comaroff, 1991 y 1992; Friedman, 1994; Ong, 1987; Pred y Watts, 1992; Wilmsen, 1989). Tales etnografías han producido profundos análisis de la resistencia y adaptación, un interés relacionado con la dinámica de la encapsulación, centrado en las relaciones, el lenguaje y los objetivos del encuentro y las respuestas desde la perspectiva de grupos locales y cosmopolitas, y de las * personas que, a pesar de ubicarse en diferentes posiciones relativas de poder, experimentan el proceso de estar mutuamente dislocadas de aquello que ha significado cultura para cualquiera de ellas. Esta modalidad ha mostrado que el centro del análisis etnográfico contemporáneo no se encuentra en reclamar algún estado cultural previo, o su sutil preservación a pesar de los cambios, sino en las nuevas formas culturales que han surgido en las situaciones coloniales subalternas. La otra modalidad de investigación etnográfica, mucho menos común, se incorpora conscientemente en el sistema mundo, asociado actualmente con la ola de capital intelectual denominado posmoderno, y sale de los lugares y situaciones locales de la investigación etnográfica convencional al examinar la circulación de significados, objetos e identidades culturales en un tiempo-espacio difuso. Esta clase de investigación define para sí un objeto de estudio que no puede ser abordado etnográficamente si permanece centrado en una sola localidad intensamente investigada. En cambio, desarrolla una estrategia de investigación que reconoce los conceptos teóricos sobre lo macro y las narrativas sobre el sistema mundo pero no depende de ellos para delinear la arquitectura contextual en la que están enmarcados los sujetos. Esta etnografía móvil toma trayectorias inesperadas al seguir formaciones culturales a través y dentro de múltiples sitios de actividad que desestabilizan la distinción, por ejemplo, entre mundo “Ethnography in/of the World System. The emergence of multi-sited ethnography” (1995), en Annual Review of Anthropology, núm. 24, pp. 95 - 117. Traducción de Miguel Ángel Aguilar Díaz, Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Candidato a doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal de vida y sistema (Holub, 1991), distinción a partir de la cual se han concebido múltiples etnografías. Del mismo modo en que esta modalidad investiga y construye etnográficamente los mundos de vida de varios sujetos situados, también construye etnográficamente aspectos del sistema en sí mismo, a través de conexiones y asociaciones que aparecen sugeridas en las localidades. Esta segunda manera de hacer etnografía, aún emergente, es la que abordaré en este ensayo y puede comenzar en el sistema mundo aunque, dado el modo en que su objeto de estudio evoluciona, viene a ser circunstancialmente también del sistema mundo. En particular me centro en las diferentes estrategias de mapeo evidentes en este tipo de etnografía y en los retos que plantea para los supuestos y expectativas incorporados en el mismo método etnográfico. Por supuesto, el capital intelectual del así llamado posmodernismo ha proporcionado ideas y conceptos para el surgimiento de la etnografía multilocal, pero más importante aún es que ésta surge como respuesta a retos empíricos en el mundo y, por tanto, a la transformación de los sitios de producción cultural (ver especialmente Harding y Myers, 1994). Seguir empíricamente el hilo conductor de procesos culturales lleva a la etnografía multilocal. La investigación antropológica que ha incorporado a los sujetos etnográficos de estudio en contextos como los del sistema mundo, las economías políticas históricas del colonialismo, los regímenes de mercado, la formación del Estado y la construcción de la nación, se ha desarrollado explícitamente dentro de los marcos conceptuales de la antropología marxista (e.g. Donham, 1990), la antropología y economía política (e.g. Roseberry, 1989) y la antropología y la historia (e.g. Comaroff y Comaroff, 1992; Roseberry, 1989). No obstante algunos ejemplos contemporáneos de la etnografía multilocal se han realizado dentro de estos marcos conceptuales tradicionales, muchos de los ejemplos más reveladores han surgido en campos de trabajo que no han sido identificados con estos contextos típicamente basados en el sistema mundo. Éstos han surgido más bien de la participación de la antropología en áreas interdisciplinarias que han evolucionado desde la década de los ochenta, tales como los estudios de los medios de comunicación, los estudios feministas, los estudios de ciencia y tecnología y algunas líneas de los estudios culturales (ver Featherstone, 1990; Lash y Friedman, 1992). Precisamente, dado que estos ámbitos interdisciplinarios no comparten un objeto de estudio claramente delimitado, es que las distintas perspectivas disciplinarias que participan en ellos tienden a ser cuestionados. Para la etnografía, esto significa que el sistema mundo no es el marco holístico teóricamente 112 configurado que da contexto al análisis contemporáneo de personas o sujetos locales observados de cerca por los etnógrafos, pero los vuelve, parte por parte, en objetos de estudio multilocales, a un tiempo completos y discontinuos. Las lógicas culturales, tan buscadas en antropología, son siempre producidas de manera múltiple, y cualquier descripción etnográfica de ellas encuentra que están, al menos parcialmente, constituidas dentro de sitios del llamado sistema (i.e. instituciones interconectadas de medios de comunicación, mercados, estados, industrias, universidades; las elites mundiales, expertos y clases medias). La estrategia de seguir literalmente las conexiones, asociaciones y relaciones imputables se encuentra en el centro mismo del diseño de la investigación etnográfica multilocal. Los cambios en las perspectivas macro sobre el sistema mundo a partir de los setenta han ubicado bien las tendencias de la etnografía aquí descritas. La propuesta de Wallerstein sobre el sistema mundo revivió a una ciencia social generalmente ubicada en la historia. Proporcionó una gran narrativa sistémica sobre la historia mundial que invitaba a ser completada y debatida a través de la producción de historia social y de etnografías regionales y microgeográficas. En 1982 Wolf (1982) proporcionó una articulación para la versión específicamente antropológica de la narrativa sobre el gran sistema mundo que preservaba, aunque en una escala comparativa, el modelo del proyecto etnográfico de investigación como el de un solo sitio en el que se exploran situaciones locales. Los seguidores del planteamiento del sistema mundo en los ochenta avanzaron en la discusión a partir tanto de nuevos conjuntos de influencias intelectuales, que se oponían a trabajar dentro del contexto de sistemas de narrativas de macroprocesos cerrados aunque dinámicos, cuanto de la consciencia reflexiva en los medios académicos acerca de los cambios masivos generados en los regímenes internacionales de economía política después de la Segunda Guerra Mundial. Para quienes en diferentes disciplinas estaban interesados en colocar sus proyectos específicos de investigación en el desarrollo de las nuevas estructuraciones económicas, en las cuales las narrativas históricas del pasado no eran ya completamente adecuadas, la firmeza del marco conceptual sobre el sistema mundo fue reemplazada por varias descripciones sobre la disolución y la fragmentación, así como por nuevos procesos —capturados en conceptos como posfordismo (Harvey, 1989), compresión del tiempo-espacio (Harvey, 1989), especialización flexible (Harvey, 1989), fin del capitalismo organizado (Lash y Urry, 1987) y, más recientemente, globalización (Featherstone, 1990; Hannerz, 1992; Sklair, 1991) y transnacionalismo (Glick Schiller, Basch George E. Marcus y Blanc Szanton, 1992; Glick Schiller y Fouron, 1990)— ninguno de los cuales puede ser completamente entendido en términos de los macromodelos anteriores al sistema capitalista mundial. Inclusive desde el corazón de la economía neoclásica hay afirmaciones elocuentes (y no totalmente pesimistas) sobre las dificultades contemporáneas para lograr una buena comprensión sistémica de la economía política contemporánea. Como dijo, por ejemplo, Robert Solow en 1991, premio Nobel del Massachusetts Institute of Technology (MIT): “No hay ninguna síntesis teórica gloriosa del capitalismo que pueda plasmarse en un libro y luego seguirla. Hay que encontrar el camino propio” (Solow, 1991). ¿Qué significa para el etnógrafo encontrar ese camino propio? Para los etnógrafos interesados en los cambios culturales y sociales contemporáneos locales, la investigación unilocal no puede ser ya ubicada fácilmente en una perspectiva de sistema mundo. Esta perspectiva se ha vuelto fragmentada, es decir “local” en sentido estricto. Con el colapso de la fácil distinción entre sistema y mundo de vida (Holub, 1991) como modalidad para situar y diseñar la investigación etnográfica en el mundo contemporáneo, las únicas alternativas han sido las de emplear sucesivamente diferentes trabajos académicos sobre cambios globales en la economía política como el contexto para estudios unilocales que se definen y enmarcan totalmente en términos de esos trabajos que en su mayoría no son etnográficos, o bien buscar una ruta más abierta y especulativa para construir sujetos al tiempo que se elaboran los contextos discontinuos en los cuales actúan y se actúa sobre ellos. La distinción entre mundos de vida de los sujetos y sistema no se sostiene, y el aporte de la etnografía dentro del alcance de lo local, perspectiva cercana, es descubrir originales rutas de conexión y asociación a través de las cuales el interés etnográfico tradicional relacionado con la agencia, los símbolos y las prácticas cotidianas pueda seguir siendo expresado en un lienzo con una configuración espacial diferente. Lo que está en juego aquí son las perspectivas y los compromisos tradicionales respecto al método etnográfico, algo que en los últimos tiempos no ha sido muy discutido en términos metodológicos. Más bien, las discusiones recientes sobre el método se han ubicado en los discursos sobre la autorrepresentación en la etnografía contemporánea, misma que pone el énfasis en temas de ética, compromiso y activismo. La implicación metodológica más clara sobre la forma en que la etnografía multilocal está concebida en un lenguaje más comprometido pudiera parecer algo mecánico, con un cierto sabor a positivismo antiguo y a una toma de posición no comprometida, característica de una cien- cia social libre de valores. La selección de espacios y ámbitos de investigación surge de manera inseparable de la manera muy politizada en que son conceptuados los problemas de investigación y de escritura. Con todo, para la etnografía convencional, tal y como ha sido practicada en antropología, los temas más relevantes asociados con los estudios multilocales emergentes se pueden comprender más claramente en términos metodológicos (ver especialmente Lindenbaum y Lock, 1993), así que aquí he adoptado este interés metodológico. En consecuencia, en la sección final considero a la persona reflexiva y activista a través de la cual esta modalidad de investigación etnográfica puede articular y diseñar preguntas e investigaciones. Ansiedades metodológicas Entre los antropólogos, el desplazamiento teórico hacia la etnografía multilocal puede originar tres tipos de ansiedades metodológicas: preocupación por los límites de la etnografía, por la reducción del poder del trabajo de campo y por la pérdida de lo subalterno. Probando los límites de la etnografía Se dice que la etnografía pone atención en lo cotidiano, en el conocimiento cara a cara de comunidades y grupos. La idea de que pueda expandirse de su comprometido localismo para representar un sistema que es captado mucho mejor por modelos abstractos y estadísticas agregadas parece algo antitético y que va más allá de sus límites. No obstante la etnografía multilocal es un ejercicio de mapear un terreno, su finalidad no es la representación holística ni generar un retrato etnográfico del sistema mundo como totalidad. Más bien, sostiene que cualquier etnografía de una formación cultural en el sistema mundo es también una etnografía del sistema y que, por tanto, no puede ser entendida sólo en términos de la puesta en escena convencional de la etnografía unilocal, suponiendo realmente que el objeto de estudio sea la formación cultural producida en diferentes localidades, y no necesariamente las condiciones de un grupo particular de sujetos. Para la etnografía, entonces, no existe lo global en el contraste local-global tan frecuentemente evocado en estos tiempos. Lo global es una dimensión emergente en la discusión sobre la conexión entre lugares en la etnografía multilocal. De manera concomitante, para la etnografía multilocal es suficiente estipular algún tipo de sistema mundo, siempre y cuando los términos de cualquier macroconstructo de ese sis- 113 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal tema no suplanten el contexto del trabajo etnográfico, que se vuelve oportunamente constituido por la trayectoria que toma en el diseño de sus sitios. Reducción del poder del trabajo de campo Este tema surge si se considera que la etnografía multilocal es posible sin reducir los tipos de conocimiento y aptitudes esperados del trabajo de campo. En otras palabras, ¿el trabajo de campo multilocal es algo práctico? Una respuesta es que el campo concebido y abarcado de manera general en la experiencia de trabajo de campo en la mayor parte de los proyectos etnográficos usuales atraviesa en realidad muchas localidades de trabajo potencial; pero, mientras el trabajo se desarrolla, operan principios de selección para alinear el campo efectivo respecto a las percepciones disciplinarias tradicionales sobre qué debe ser el objeto de estudio. Así, el trabajo de campo, tal y como es percibido y practicado habitualmente, es en sí mismo potencialmente multilocal. Más aún, la historia cultural tradicional (e.g. Campbell, 1987; Ginzburg, 1993) es en buena medida multilocal; pero, a diferencia de lo que sucede en la antropología, este rasgo no es problemático. Indudablemente esto tiene que ver con la naturaleza fragmentaria y reconstructiva del método histórico, en el cual es fundamental ordenar y probar la relación entre materiales dispersos. Probablemente la apreciación de los antropólogos sobre las dificultades de hacer una etnografía intensiva en cualquier lugar y la satisfacción experimentada cuando está bien hecho el trabajo en el pasado sean los elementos que inducirían seriamente a pensar en qué momento el etnógrafo se vuelve móvil y se pueda decir que ha hecho un buen trabajo de campo. Bien mirado, algo de la mística y de la realidad del trabajo de campo convencional se pierde al cambiar hacia la etnografía multilocal; sin embargo, no todos 114 los sitios son tratados con la misma intensidad a través de un conjunto uniforme de prácticas de campo. Las etnografías multilocales son inevitablemente el producto de conocimientos de varias intensidades y calidades. Hacer investigación etnográfica, por ejemplo, sobre los antecedentes sociales de las personas que producen un tipo particular de discurso sobre la política, requiere diversas prácticas y oportunidades distintas a las del trabajo de campo que se tendrían que hacer en las comunidades afectadas por dicha política. Conjuntar múltiples sitios en el mismo contexto de estudio y postular su relación con base en una investigación etnográfica directa es una importante contribución de este tipo de etnografía, independientemente de la variabilidad de la calidad y de la accesibilidad de esa investigación a diferentes sitios. Por tanto, numerosos factores controlan la calidad del trabajo de campo en la investigación multilocal. El punto es que, en esa investigación, ciertos conceptos valorados del trabajo de campo y lo que ofrecen al aplicarse se ven amenazados de quedar desubicados o descentrados en el desarrollo de una etnografía multilocal. A pesar de todo, aquello que no se pierde, sino que sigue siendo esencial en la investigación multilocal, es la función de traducción de un lenguaje o idioma cultural a otro. Esta función se ve aumentada ya que no es practicada en el contexto primario y dualista “ellos/ nosotros” de la etnografía convencional, sino que requiere considerablemente de mayores matices dado que la práctica de traducir conecta los distintos sitios que explora la investigación junto con fracturas inesperadas e incluso disonantes del lugar social. En realidad, lo persuasivo del amplio campo que cualquier etnografía construye y mapea reside en su capacidad de generar conexiones mediante la traducción y el seguimiento de discursos distintivos de sitio a sitio. En este gran reto de la traducción, el aprendizaje del lenguaje literal sigue siendo tan importante como lo ha sido al preparar el trabajo de campo tradicional. George E. Marcus De la misma forma que “saber el idioma” garantiza la integridad de este último tipo de trabajo de campo y da al campo o comunidad acotada —como pueblo, grupo étnico o comunidad— mayor coherencia como cultura, esta habilidad es también importante en el trabajo de campo multilocal e incluso puede tener mayor relevancia. Probablemente no sea accidental que hasta ahora los ejemplos de investigación multilocal se hayan desarrollado en contextos monolingües (principalmente angloamericanos), en donde un conocimiento fino del idioma no representa problema para quienes hablan inglés como lengua materna. Por ello, si tal tipo de etnografía puede florecer en campos que la antropología ha definido como de interés emblemático, pronto se convertirá en multilingüe tanto como multilocal. En este sentido, cumple —y en momentos excede— las demandas más significativas del trabajo de campo tradicional. La pérdida de lo subalterno Los sujetos situados han dejado de ser los únicos hacia quienes se orienta la etnografía interesada en el sistema mundo; ahora también se centra habitualmente en sujetos subalternos, los posicionados por la dominación sistémica (factibles de ubicar en y por la economía política capitalista y colonialista en su gran variedad de formas). Aunque la etnografía multilocal no requiere necesariamente abandonar la perspectiva de lo subalterno está encaminada a cambiar el centro de atención a otros dominios de la producción cultural y, en última instancia, a cuestionar este posicionamiento usualmente privilegiado en la perspectiva etnográfica. En el contexto de los estudios sobre la ciencia, Haraway es elocuente a este respecto: Un compromiso respecto al posicionamiento móvil y al desprendimiento apasionado depende de la imposibilidad de una política y una epistemología de la “identidad” que sean inocentes como estrategias para ver desde el punto de vista de los subyugados para poder ver bien. Uno no puede “ser” una célula o una molécula —o una mujer, alguien colonizado, un trabajador etcétera— si uno intenta ver críticamente desde estas posiciones... (Haraway, 1991b: 192). Al ceder el interés etnográfico en conocer el punto de vista de lo subalterno, también se descentra el marco conceptual sobre resistencia y contracultura (acomodación) que ha generado un cuerpo considerable de valiosas investigaciones (ver Scott, 1985), para tener así un espacio reconfigurado de múltiples sitios de producción cultural, en donde las preguntas sobre resistencia, si bien no olvidadas, se encuentran por lo general subordinadas a diferentes tipos de interrogantes sobre la forma de los procesos sistémicos y las complicidades con estos procesos, entre varios sujetos posicionados en el sistema. En consecuencia, es un error entender la etnografía multilocal, como en ocasiones ha ocurrido, como una simple suma de perspectivas periféricas al núcleo de lo subalterno —por ejemplo cuando se suman perspectivas sobre elites e instituciones o “simplemente se estudia” para tener una visión más completa de la realidad—. Más bien, este tipo de etnografía mapea un nuevo objeto de estudio en el cual diversas narrativas previas que situaban al objeto, como las de la resistencia y la acomodación, se vuelven calificadas al expandir lo que está etnográficamente “en el paisaje” de la investigación, al tiempo que se desarrolla en el campo y, eventualmente, se escribe. La etnografía multilocal tampoco es, como se le ha entendido algunas veces, un tipo diferente de comparación controlada largamente integrada a la práctica antropológica; sin embargo, representa una vuelta a los estudios antropológicos comparativos. La comparación controlada, común en la antropología, es en realidad multilocal, pero opera en un plano espacial lineal, independientemente de que el contexto sea una región, una región cultural amplia o el sistema mundo (ver, por ejemplo, Friedman, 1994, Smith, 1976). Además, las comparaciones se generan para unidades conceptuales concebidas como homogéneas (pueblos, comunidades, localidades) y usualmente se llevan a cabo con periodos temporales definidos de manera distinta o proyectos de trabajo de campo diferentes. En proyectos de investigación basados en la etnografía multilocal se desarrolla de facto la dimensión comparativa como una función del plano de movimiento y descubrimiento fracturado y discontinuo entre localidades, mientras se mapea el objeto de estudio y se requiere plantear lógicas de relaciones, traducciones y asociación entre estos sitios. Así, en la etnografía multilocal, la comparación se efectúa a partir de plantear preguntas a un objeto de estudio emergente, cuyos contornos, sitios y relaciones no son conocidos de antemano, pero que son en sí mismos una contribución para realizar una descripción y análisis que tiene, en el mundo real, sitios de investigación diferentes y conectados de manera compleja. El objeto de estudio es en última instancia móvil y múltiplemente situado. Cualquier etnografía de tal objeto tendrá una dimensión comparativa que le es constitutiva en la forma de yuxtaposición de fenómenos que convencionalmente han parecido como (o, conceptualmente, han sido mantenidos 115 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal como) “mundos aparte”. La comparación se reintegra al mismo acto de especificación etnográfica a través de un diseño de investigación basado en yuxtaposiciones, en el cual lo global se colapsa en, y es vuelto parte integral de, situaciones locales paralelas y vinculadas entre sí, más que como algo monolítico o externo a ellas. Este movimiento hacia la comparación incorporada en la etnografía multilocal estimula los análisis de culturas ubicadas en un paisaje para el cual no hay hasta el momento una concepción teórica desarrollada o un modelo descriptivo. Campos interdisciplinarios y nuevos objetos de estudio Dentro del gran capital intelectual asociado con el posmodernismo existen diversas fuentes de inspiración para la etnografía multilocal. Se podría pensar, por ejemplo, en Foucault y la díada poder/conocimiento lo mismo que en la noción de heterotropia (Dreyfus y Rabinow, 1983), el rizoma de Deleuze y Guattari (1988), la diseminación de Derrida (1981) y la yuxtaposición de Lyotard a través del “blocking together” (Readings, 1991). Estos conceptos anticipan muchas de las condiciones contemporáneas, sociales y culturales, con las cuales los etnógrafos y otros académicos intentan discutir, al conceptuar sus objetos de estudio en la ausencia de modelos holísticos confiables de macroprocesos para contextuar sus referentes en la investigación, tales como el sistema mundo, el capitalismo, el Estado, la nación, etcétera. De cualquier forma, ese capital teórico no es por lo general la fuente más cercana para generar los términos a partir de los cuales la etnografía multilocal es pensada y concebida. Más bien, la etnografía multilocal está intelectualmente elaborada en función de las construcciones específicas y los discursos que aparecen en cierto número de áreas interdisciplinarias que emplean el capital teórico diverso que inspira al posmodernismo a fin de reconfigurar las condiciones para el estudio de culturas y sociedades contemporáneas. Esta sección muestra brevemente tres entornos donde los objetos de estudio han sido evocados apropiadamente para realizar trabajos de investigación múltiples, móviles y hechos con varios métodos, incluyendo específicamente a la etnografía multilocal. Desafortunadamente, hay muchos más conceptos y puntos de vista sobre cómo hacer una etnografía multilocal que ejemplos logrados (ver la próxima sección). Con todo, no hay duda de que, dentro de distintos campos interdisciplinarios, los siguientes conceptos para objetos de estudio reconfigurados surgen no de ejercicios teóricos aislados, sino de esfuerzos de investi- 116 gaciones en curso, vitales y activas, cuyos resultados tienen que ser todavía completamente establecidos. Los análisis relativos a los medios de comunicación han sido lugares importantes donde ha aflorado la investigación etnográfica multilocal. Por un lado, han aparecido distintos tipos de investigación sobre el ámbito de la producción (principalmente en la industria televisiva y de películas) y, por el otro, sobre la recepción de estos productos. Ambas funciones se han incorporado y vinculado entre sí dentro del marco de proyectos individuales de investigación, haciendo más compleja la trayectoria de las modalidades de investigación etnográfica que ya tendía a ser multilocal en la construcción de sus objetos de estudio (Radway, 1988). En antropología, se ha observado un giro de los antiguos intereses respecto a la etnografía del cine hacia un terreno más extenso para el estudio de los medios de comunicación indígenas. Los trabajos de Ginsburg (1993 y 1996) han sido claves para esta transformación. El cambio ha sido estimulado por la investigación y la participación etnográfica en los movimientos contemporáneos de los pueblos indígenas dentro de estados nación. En estos movimientos, el control de los medios de comunicación masiva y el papel activista de los pueblos indígenas como productores en ellos, han reconfigurado el espacio en el cual puede hacerse realmente la etnografía de muchos de los sujetos tradicionales de la antropología; y también han vuelto a este espacio inherentemente multilocal (ver, por ejemplo Turner, 1991). La combinación señalada arriba de los sitios de producción y recepción en los estudios sobre los medios ha reforzado esta tendencia en el diseño de la investigación etnográfica, específicamente en relación con los medios indígenas. El estudio social y cultural de la ciencia y la tecnología es otro espacio en el que diversos tipos de investigación etnográfica multilocal han establecido su importancia. Teóricos como Latour (1987 y 1988) y Haraway (1991a y 1991b) han sido cruciales para impulsar las dimensiones etnográficas de este campo, más allá de los estudios pioneros en laboratorios, hacia tiempos y espacios sociales y culturales de mayor complejidad, y también multilocales. La noción del cyborg propuesta por Haraway (1991a) ha sido un constructo especialmente influyente para estimular a aquellos que hacen trabajo de campo con la intención de pensar heterodoxamente los sitios yuxtapuestos que constituyen sus objetos de estudio (Downey, Dumit y Traweek, 1995). En el trabajo antropológico, dentro del campo de los estudios culturales sobre ciencia y tecnología, la tendencia hacia la etnografía multilocal es más significativa en las siguientes áreas: el estudio de los temas que se George E. Marcus refieren a las tecnologías reproductivas y de reproducción —lo que ha originado un importante dominio de la investigación feminista en la antropología médica (Ginsburg y Rapp, 1996)—; los análisis epidemiológicos en antropología médica (Balshem, 1993); las investigaciones sobre nuevas modalidades de comunicación electrónica, tales como el internet (ver, por ejemplo Escobar, 1993 y Marcus, 1996); y las indagaciones interesadas en el ambientalismo y los desastres tóxicos (por ejemplo Laughlin, 1995; Stewart, 1995; Zonabend, 1993). Otra área es el estudio de la emergencia de la biotecnología y los “grandes” proyectos científicos como el del genoma humano (particularmente interesante es el trabajo de Rabinow [1995] sobre el descubrimiento de la reacción en cadena de la polymerasa, especialmente vinculado con el estilo multilocal de su trabajo anterior sobre la modernidad francesa [Rabinow, 1989]). El título de una encuesta reciente sobre biotecnología: Sueño de Gen, Wall Street, Academia y el surgimiento de la biotecnología (Teitelman, 1989), enfoca la tendencia metodológica hacia los objetos de estudio multilocales. Entre las inspiraciones e influencias difusas del gran campo interdisciplinario de estudios culturales en los Estados Unidos, la colección editada por Grossberg et al. (1992) analiza las posibilidades y limitaciones de esta notable reconstrucción de la temprana y difusa discusión sobre el posmodernismo durante los setenta y los ochenta. Dentro del campo difuso de los estudios culturales, el proyecto de Public Culture merece una mención especial dado que se centra en problemas que han interesado durante mucho tiempo a la antropología y a los estudios culturales. El proyecto se originó tomando como base los postulados de Arjun Appadurai y Carol Breckenridge y se ha desarrollado a través del Centro para los Estudios Culturales Transnacionales, con sede en Chicago (Chicago Cultural Studies Group, 1992) cuya revista, Public Culture, es su principal publicación. Este proyecto ha constituido un punto de encuentro significativo para múltiples ramas de los estudios culturales; se concibió de manera general a partir de la preocupación para repensar las ideas de cultura (espe- cialmente temas de producción trans e intercultural) frente a los cambios contemporáneos en el sistema mundo. El artículo ampliamente leído de Appadurai (1990) sobre la economía cultural global ha proporcionado una compleja visión multilocal para investigar este dominio transnacional, que desafía las prácticas de antaño de “localizar” la(s) cultura(s) en lugar(es). Repensar teóricamente conceptos de espacio y lugar en la investigación etnográfica (Gupta y Ferguson, 1992b; Harding y Myers, 1994), ha sido una constante inspiración para el trabajo de sociólogos y geógrafos culturales y ha estimulado la apertura de tipos de investigación antropológica tradicionales hacia construcciones multilocales de diseños de investigación etnográfica. Por ejemplo, los estudios sobre migración se han vuelto parte de un cuerpo mucho más rico de trabajos sobre poblaciones desplazadas y parcialmente asentadas entre fronteras, en el exilio y en diásporas (véase Clifford, 1994; Gilroy, 1993; Ong, 1993). Estos trabajos, interesados teóricamente en la construcción de identidades en contextos globales-locales se relacionan con los métodos y espacios construidos por los estudios sobre medios de comunicación (Abu-Lughod, 1993 y Naficy, 1993). Los estudios relativos al desarrollo empiezan también a ser concebidos de otra forma. Las importantes críticas realizadas por Ferguson (1990) y Escobar (1994a) en relación con las agencias de desarrollo y sus paradigmas en el pasado, han llevado a entender de manera diferente ese campo de estudio. Por ejemplo, el ensayo de Escobar (1994b) sobre una región en Colombia dibuja la intersección entre movimientos sociales, ideas tradicionales sobre el desarrollo y la poderosa doctrina ambientalista de la biodiversidad. Una vez más, volver a dibujar los límites de temas de estudio genera aquí un traslape con los terrenos establecidos ya por otros enfoques interdisciplinarios, como los estudios de los medios y de ciencia y tecnología. Pero las manifestaciones más interesantes de estas reconfiguraciones de perspectiva, en los trabajos interdisciplinarios que se sobreponen, están en la modalidad de construcción de espacios multilocales de estudio en proyectos individuales de investigación; hacia ellos nos dirigiremos. 117 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Modalidades de construcción Seguir a las personas En el caso de la investigación etnográfica, existen visiones conceptuales muy poderosas de espacios multilocales que han sido especialmente influyentes en la antropología. Tal es el caso del constructo de Haraway del cyborg (Haraway, 1991a) y la idea de Appadurai (1990) sobre la economía cultural global con sus diferentes tipos de “paisajes” que, sin embargo, no funcionan como guías para el diseño de investigación que ejemplificaría y realizaría dichas visiones. Esto requiere una discusión más literal de problemas metodológicos, por ejemplo, cómo elaborar el espacio multilocal a través del cual se mueve el etnógrafo. Los debates explícitamente metodológicos son escasos. Una excepción interesante es la polémica altamente teórica propuesta por Stratherns (1991) para repensar los problemas de relación y conexión, a la luz de las influyentes ideas en los estudios de ciencia y tecnología derivados de la teoría del caos (Gleick, 1987) y la noción de Haraway del cyborg. A pesar de la naturaleza abstracta del trabajo de Stratherns, se mantiene cercano a las discusiones que abordan cómo se puede diseñar el trabajo etnográfico. La investigación multilocal está diseñada alrededor de cadenas, sendas, tramas, conjunciones o yuxtaposiciones de locaciones en las cuales el etnógrafo establece alguna forma de presencia, literal o física, con una lógica explícita de asociación o conexión entre sitios que de hecho definen el argumento de la etnografía. En realidad, tal etnografía multilocal es una puesta al día de una sofisticada práctica del constructivismo, una de los más interesantes y fértiles ejercicios de representación e investigación del movimiento vanguardista ruso de cambio social, justo antes y después de su revolución. Los constructivistas consideraban al artista como un ingeniero cuya tarea consistía en elaborar objetos útiles, como un trabajador fabril, al tiempo que participaba activamente en la construcción de una nueva sociedad. El cine, especialmente el trabajo de Vertov (El hombre de la cámara), fue uno de los medios más creativos, y de hecho con enfoque etnográfico, mediante el cual se generó el constructivismo (Petric, 1987). Desde una perspectiva metodológica, el trabajo de Vertov es una excelente fuente de inspiración para la etnografía multilocal. Las etnografías multilocales definen sus objetos de estudio partiendo de diferentes modalidades o técnicas. Éstas pueden entenderse como prácticas de construcción a través (de manera planeada u oportunista) del movimiento y rastreo en diferentes escenarios de un complejo fenómeno cultural dado e inicial de una identidad conceptual, que resulta ser contingente y maleable al momento de rastrearla. Esta técnica es probablemente la manera más obvia y convencional de materializar una etnografía multilocal. Los Argonautas del Pacífico Occidental es el libro arquetípico (Malinowski, 1922). El intercambio o la circulación de objetos o la extensión en el espacio de formas culturales particulares como el ciclo ritual y el peregrinaje pueden ser el motivo para tal etnografía, pero el procedimiento es seguir y permanecer con los movimientos de un grupo particular de sujetos iniciales. Los estudios de migración son tal vez el género de investigación contemporánea más usual para esta forma de etnografía multilocal. Dentro de este género, un artículo reciente de Rouse (1991) —pero ver también las propuestas de Gupta y Ferguson (1992a), lo mismo que el libro que coordinaron (Gupta y Ferguson, 1992b)— es importante y frecuentemente citado en los estudios sobre migración (Grasmuck y Pessar, 1991), en particular en las investigaciones sobre la diáspora, que han surgido como uno de los géneros significativos en los estudios culturales. Rouse sigue a sus sujetos mexicanos a través de la frontera y en diferentes lugares, al modo convencional de los estudios de migración, pero a partir del espíritu contemporáneo de una etnografía multilocal autoconsciente, materializa un nuevo objeto de estudio: una evocación del mundo de la diáspora independiente del simple movimiento de personas de un lugar a otro. El estudio de Willis (1981) y el de Foley (1990) sobre una escuela en Texas, inspirado por el primero, son una versión en perspectiva de “seguir a las personas”; su significación estratégica consiste en que, a partir de una investigación unilocal con múltiples sitios evocados, es encontrado el conocimiento “fuera del escenario”, lo cual les permite hablar de lo que ocurre con los sujetos en otros sitios. En su trabajo, el sentido de sistema surge de la conexión entre los retratos etnográficos de sus sujetos y la relación asumida de estos retratos con los destinos de las mismas personas en otros lugares. 118 Seguir los objetos Este tipo de construcción del espacio multilocal de la investigación implica trazar la circulación a través de diferentes contextos de un objeto explícitamente material de estudio (al menos como es concebido inicialmente). Los objetos pueden ser bienes, regalos, dinero, obras de arte o propiedad intelectual y tal vez éste sea el acercamiento más común al estudio etnográfico de procesos en el sistema mundo capitalista. No hay George E. Marcus duda de que esta técnica está en el centro de la precisa metodología de Wallerstein para abordar procesos en el sistema mundo: El concepto de cadena de bienes es central para nuestra comprensión de procesos de la economía mundial capitalista... Tomemos como ejemplo cualquier producto de consumo, digamos la ropa. Se manufactura. El proceso de manufactura mínimamente implica bienes materiales, maquinaria y trabajo. Estos materiales son manufacturados o producidos de alguna forma. La maquinaria se manufactura. Y el trabajo debe ser reclutado sea localmente o por la inmigración, y también consume alimentos... Podemos continuar trazando cada “paso” hacia atrás en términos de sus insumos materiales, maquinaria, tierra, trabajo. La totalidad constituye una cadena de bienes (Wallerstein, 1991: 4). Difícilmente se puede decir que la cadena de bienes de Wallerstein sea propuesta con algún tipo de sensibilidad etnográfica; sin embargo, es claramente un esquema para una investigación multilocal. En la antropología, la historia cultural del azúcar realizada por Mintz (1985) es un muestra de la técnica de “seguir los objetos” desde una marco conceptual de economía política, que depende de una narrativa histórica general sobre el colonialismo y el capitalismo. De cualquier forma, los planteamientos más influyentes e importantes de esta técnica para la investigación multilocal sobre la circulación de los objetos es la introducción de Appadurai al libro La vida social de las cosas (Appadurai, 1986, ver también Coombe, 1995). Al trazar la relevancia cambiante de las cosas como bienes, regalos y recursos que circulan en diferentes contextos, Appadurai parte de muy pocos supuestos sobre la capacidad directiva de una gran narrativa de los macroprocesos en la economía política capitalista, pero permite a cambio que emerja etnográfica y especulativamente una idea de sistema al seguir las pautas de circulación de objetos. Aunque no existen etnografías en el género tradicionalmente asociado a los estudios contemporáneos de economía política capitalista que tengan un enfoque literalmente orientado hacia los objetos, hay una literatura impresionante sobre el consumo de bienes que, si bien no es multilocal en el diseño de la investigación, se produce dentro del espíritu abierto y especulativo de ubicar objetos en y a través de diferentes contextos. Recurriendo a esta técnica, la experimentación más explícita con la investigación multilocal parece haber surgido en los estudios sobre el mundo contemporáneo del arte y la estética (ver especialmente Marcus y Myers, 1996). Algunos ejemplos notables incluyen el trabajo de Myers (1992) sobre la circulación de las pinturas acrílicas de los pintupi en el arte occidental; el ensayo acerca del tango de Savigliano (1995); la investigación de Steiner (1994) sobre el tránsito de artesanías africanas en los mercados de arte occidental junto con la película de Taylor y Barbash (1993) basada en su trabajo; la obra de Silverman (1986) acerca del gusto en la Norteamérica de Reagan en tres lugares intensamente abordados; el mapeo de Feld (1994) sobre la world music y el world beat y el estudio de Bright (s/f y 1998) sobre los low riders chicanos. Por último, entre algunos de los ejemplos más influyentes y explícitamente multilocales entre los estudios sobre ciencia y tecnología está la modalidad de construir el espacio de la investigación empleando el “seguir el objeto”. El trabajo de Latour (1987 y 1988) es una muestra de este tipo de propuesta, aunque no tan contundente como la de Haraway, quien tiene una sensibilidad mucho más metafórica y material respecto a los objetos que ella rastrea. El trabajo de Latour (1988) sobre el triunfo de la biología de Pasteur en Francia coloca provocativamente a los microbios, las máquinas y a los humanos dentro del mismo plano o mapa de investigación, al decir que son equivalentes. Seguir la metáfora Cuando la cosa trazada se encuentra dentro del ámbito del discurso y de las modalidades de pensamiento, la circulación de signos, símbolos y metáforas guía el diseño de la etnografía. Esta modalidad implica intentar trazar las relaciones y sustentos sociales de asociaciones que están más claramente vivas en el lenguaje y hacer uso de medios visuales e impresos. Los influyentes estudios de Haraway trabajan básicamente recurriendo a este mecanismo de construcción del objeto de estudio. En antropología, la etnografía multilocal más acabada en esta orientación —y, en algún sentido, la más acabada y reflexionada etnografía multilocal en cualquiera de sus modalidades de construcción hasta el momento— es el trabajo de Martin: Flexible Bodies: Tracking Immunity in American Culture From the Days of Polio to the Ages of AIDS (1994). Su interés inicial está en las maneras de pensar el sistema inmunológico humano en diferentes lugares en la sociedad americana: en los medios masivos, “en la calle”, en el tratamiento del SIDA, entre médicos alternos y entre otros científicos. Le preocupa la variedad de discursos y registros respecto al sistema inmunológico y las características etnográficas de sus ubicaciones sociales. Emplea diferentes métodos y formas de participación para cada ubicación, algunos en mayor profundidad que otros. 119 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Martin señala un eje fundamental en su investigación: “Uno de los momentos más claros de ‘implosión’ en el trabajo de campo, cuando los elementos de diferentes contextos de investigación parecían colapsarse entre sí con gran fuerza, ocurrió cuando tomaba un curso universitario en inmunología” (Martin, 1994: 91). Con sensibilidad para las metáforas, Martin asocia el tema de la flexibilidad, tan prominente en las concepciones científicas del sistema inmunológico, con el régimen de especialización flexible, tan relevante en el capitalismo de finales del siglo XX. Posteriormente, la investigadora es llevada a una exploración fascinante de la teoría de la complejidad, en la cual el tema de la flexibilidad parece ser sistemáticamente pensado respecto a teorías y prácticas de administración corporativa, y respecto a nuevas ideologías del trabajo y a cómo son inculcadas en programas de entrenamiento en los cuales ella participa. Su provocadora discusión acerca de una forma emergente de subjetividad posdarwiniana en los Estados Unidos descansa en su capacidad persuasiva en el espacio etnográfico multilocal que ha seguido al descubrir asociaciones metafóricas. Así, esta modalidad de construir investigación multilocal es especialmente potente para unir locaciones de producción cultural que no han sido conectadas de manera evidente y, por tanto, para crear nuevas visiones, empíricamente argumentadas, de panoramas sociales. Seguir la trama, historia o alegoría Existen historias o narrativas contadas en el marco del trabajo de campo unilocal, que pueden ser heurísticas para aquel que trabaja en campo construyendo investigación multilocal. Esto ha sido una técnica rutinaria en la historia disciplinaria del análisis mitológico realizado por Lévi-Strauss en las llamadas sociedades tradicionales. En el contexto de la modernidad, el carácter de las historias que las personas narran como mitos en las situaciones cotidianas no es tan importante para quienes hacen trabajo de campo buscando procesos y asociaciones en el sistema mundo, como su propio sentido situado de los paisajes sociales. Leer buscando la trama y luego probarla en la realidad de la investigación etnográfica, que construye sus sitios de acuerdo con una narrativa elocuente es una forma interesante, virtualmente sin probar, de construir una investigación multilocal. De cualquier forma, la búsqueda que hace Brooks (1984) de la trama en los estudios clásicos de casos freudianos, como forma de desarrollar una innovadora lectura de las relaciones sociales en la sociedad victoriana, es sugerente por la manera en que las tramas, en historias y narrativas etnográfica- 120 mente encontradas, pueden usarse para diversificar el espacio de un objeto de estudio en el trabajo de campo. El renovado interés entre antropólogos y otros científicos sociales por la memoria social posiblemente sea el tipo de trabajo en que es usada esta técnica. La antología de Boyarin (1994) acerca de la reubicación o nuevo mapeo de la memoria implica luchas sociales sobre visiones alternativas acerca de la definición de la realidad colectiva. Los procesos de recordar y olvidar generan precisamente estos tipos de narrativas, tramas y alegorías que amenazan con reconfigurar, a veces de manera perturbadora, versiones que sirven al orden estatal e institucional. Así, tales narrativas y tramas son una rica fuente de conexiones, asociaciones y relaciones para conformar objetos de estudio multilocales. George E. Marcus Seguir la vida o biografía La historia de vida, una manera particularmente favorecida de generar datos etnográficos en los últimos años, es un caso especial de seguir la trama. Cómo producir y desarrollar historias de vida como etnografía ha sido un tema de amplias reflexiones, pero pocas veces se ha considerado el uso de la biografía narrativa como un mecanismo para diseñar investigación multilocal. Fischer (1991) provocó una de las pocas discusiones acerca del uso de la historia de vida en esta vertiente, y su trabajo con Abedi (Fischer y Abedi, 1990) es la puesta en marcha parcial de una estrategia para desarrollar análisis más sistemáticos, generalizados desde la historia de una vida individual particular (ver también su trabajo reciente [Fischer, 1995] sobre las autobiografías de científicos como documentos que sugieren formas más generales de materializar formaciones culturales ricas y diversas dentro de la historia y prácticas de diferentes ciencias). Las historias de vida revelan yuxtaposiciones de contextos sociales mediante una sucesión de experiencias narradas individualmente, que pueden ser desconocidas en el estudio estructural de procesos de este tipo. Son guías potenciales en la delineación de espacios etnográficos dentro de sistemas formados por distinciones categóricas que de otra forma harían estos espacios invisibles (aunque pueden ser más claramente revelados en historias de vida subalternas), pero que son formadas por asociaciones inesperadas o novedosas entre sitios y contextos sociales sugeridos por las historias de vida. Seguir el conflicto Finalmente, rastrear las diferentes partes o grupos en un conflicto define otra forma de crear un terreno multilocal en la investigación etnográfica. En sociedades a pequeña escala esto ha sido una técnica ya establecida (“el estudio de caso ampliado”) en la antropología legal. En las esferas públicas y más complejas de las sociedades contemporáneas, esta técnica es mucho más relevante como principio organizador para la etnografía multilocal. Más allá del contexto de la antropología legal, los asuntos más discutidos en la sociedad contemporánea se refieren simultáneamente a esferas de la vida cotidiana, instituciones legales y medios masivos de comunicación. Por lo tanto, los estudios etnográficos de estos temas requieren una construcción multilocal, probablemente de manera más explícita que cualquiera de las modalidades ya señaladas. La compilación editada por Sarat y Kearns (1993) y el seminario Amherst sobre Ley y Sociedad (Amherst Seminar, 1988) son muestras excelentes de trabajos inherentemente multilocales. La obra de Ginsburg (1989) sobre la controversia respecto al aborto en una pequeña comunidad y el estudio de Gaines (1991) acerca del conflicto sobre el status legal de las producciones culturales como poseedoras de derechos de autor ejemplifican cómo tópicos de investigación etnográfica vinculados al derecho y a los medios de comunicación se ramifican rápidamente en terrenos de investigación multilocal. La etnografía estratégicamente situada (unilocal) Como ocurre con el ya clásico estudio de Paul Willis (1981) sobre los niños ingleses de clase trabajadora en la escuela, algunas etnografías pueden, literalmente, no desplazarse. Sin embargo, sí pueden encontrar se ubicadas en un contexto multilocal. Esto es diferente de asumir o construir un contexto del sistema mundo. Independientemente del lugar particular de investigación, el sentido del sistema permanece como algo contingente y no asumido. De hecho, por lo general, lo que sucede en un lugar particular en el que se desarrolla la investigación se calibra o relativiza a partir de las repercusiones de este lugar sobre lo que acontece en otros sitios relacionados, inclusive cuando las otras localidades no se encuentran dentro del marco del diseño de investigación (por ejemplo, en el trabajo de Willis, el interés particular que él tiene por los niños en la escuela, único ámbito que estudia, es guiado por su conocimiento sobre lo que les ocurre en la fábrica). Esta etnografía estratégicamente situada puede parecer limitada como proyecto multilocal y debe distinguirse de la etnografía unilocal, que examina las articulaciones de los sujetos locales en primer lugar como subalternas a un sistema capitalista dominante o colonial. La etnografía estratégicamente situada intenta entender, de manera amplia, el sistema en términos etnográficos y, al mismo tiempo, a los sujetos locales. Es local sólo circunstancialmente, colocándose así en un contexto o campo muy diferente respecto a otras etnografías unilocales. Considerar esta visión limitada del proyecto unilocal nos da la oportunidad de preguntar acerca de los tipos de conocimiento local que son probados de manera distintiva dentro de los sitios de cualquier etnografía multilocal. Si no empleamos el marco teórico de resistencia y adaptación para estudiar la articulación de los sujetos a sistemas más amplios, ¿entonces qué se puede hacer? La pregunta central es, probablemente: ¿entre los sujetos locales qué es icónico respecto o en paralelo 121 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal al mismo fenómeno en los idiomas y términos de otro sitio relacionado y distanciado? Responder esta interrogante conlleva hacer una traducción y un seguimiento comparativo entre lugares, lo que, como ya señalé, es fundamental para la metodología de la etnografía multilocal. Dentro de un solo sitio el aspecto crucial tiene que ver con estar consciente del sistema en las acciones cotidianas en la vida de los sujetos. Esta no es una consciencia teóricamente abstracta tal como los científicos sociales la pueden buscar, sino una consciencia sensible, parcialmente articulada, de otros lugares y agentes específicos, no siempre tangibles, con los cuales se relacionan sujetos particulares. En el estudio de Willis esto se manifiesta en cuánto “conocimiento” expresan los niños en sus conversaciones sobre el sistema y conjunto de relaciones muy específicas de trabajo en que están atrapados. En los lugares más fracturados y discontinuos del estudio de Martin (1994) las nociones comunes, “de la calle” por así decirlo, del sistema inmunológico del cuerpo son las que se cotejan con nociones del sistema inmunológico provenientes del laboratorio y las que comparan con las ideas de flexibilidad en las salas de juntas de las corporaciones empresariales. En mi estudio sobre las dinastías de los ricos (Marcus y Hall, 1992) traté de entender cómo la administración abstracta de la riqueza en otra parte entra sutilmente en la vida cotidiana de familias prominentes. Llegar al ruido blanco en cualquier ambiente, según la visión del novelista De Lillo (1984), es lo que hace que la indagación etnográfica sea distintiva en la investigación multilocal o estratégicamente situada. Al identificar icónicamente en un lugar un fenómeno cultural que es reproducido en otra parte, se suscitan varias discusiones conceptuales que sirven de guía para indagar etnográficamente una “sensibilidad” para el sistema entre sujetos situados. Los ensayos de Taussig (1990) escritos bajo la noción general de sistema nervioso son sugerentes a este respecto, lo mismo que su investigación introduce etnográficamente (Taussig, 1992) la “facultad mimética” de Benjamin. La argumentación de Pietz (1993), sobre la noción de Marx de fetichismo en la teoría del capital, hace que este importante concepto se pueda emplear como otra manera de pensar las dimensiones sensibles al sistema en los pensamientos y acciones cotidianos articulados de los sujetos etnográficos. Estudios relativos a la fenomenología de la consciencia etnográficamente situada entre sujetos de un doble o múltiplemente construido sentido del yo, en contextos de nuevas formas de comunicación electrónica (Turkle, 1984), y sobre el hecho de heredar una gran riqueza (Marcus y Hall, 1992), proporcionan claves para el registro etnográfico de una sensibilidad multilocal en cualquier ubicación particular. La recien- 122 te etnografía de Tsing (1993) puede también entenderse como un valeroso intento de establecer novedosos modos de ver los registros más amplios de profusos materiales que surgen del trabajo de campo en un lugar fuera del camino. Finalmente, un objetivo central de la serie de anuarios Late Editions (Marcus, 1993, 1995 y 1996) es exponer, bajo diferentes temas, la variedad de consciencias y sensibilidades de fin de siglo insertadas en diversos sitios, al ser articuladas por interlocutores que experimentan con el formato de entrevistas o conversaciones empleadas por antropólogos y otros académicos que vuelven a los lugares en que han realizado trabajos previos. La forma más importante de conocimiento local en la que se interesa el etnógrafo multilocal es aquella que refleja el propio interés del etnógrafo: generar mapas. Clasificar las relaciones de lo local con lo global es un procedimiento relevante y extendido de conocimiento local que queda por ser reconocido y descubierto en los idiomas y discursos inherentes a cualquier lugar contemporáneo que pueda ser definido por su relación con el sistema mundo. En esta identificación intelectual y cognitiva entre el investigador y varios sujetos situados en el campo emergente de la investigación multilocal, la reflexividad se define de manera más poderosa como dimensión del método, y sirve para desplazar o recontextuar el tipo de discusión metodológica literal que he desarrollado más arriba. La discusión de Haraway (1991b) sobre el posicionamiento es tal vez la afirmación más elocuente sobre el contexto y la significación reflexiva de la investigación multilocal. En proyectos contemporáneos de investigación multilocal que se mueven entre esferas de actividad públicas y privadas, de contextos oficiales a subalternos, el etnógrafo está encaminado a encontrar discursos que se traslapan con los suyos. En todo campo de trabajo realizado hoy día, siempre hay otros que saben (o quieren saber) lo que sabe el etnógrafo, o que quieren saber lo que el etnógrafo quiere saber, a pesar de las diferentes posiciones de los sujetos. Tales identificaciones ambivalentes o percibidas, ubican inmediatamente al etnógrafo en el terreno en el que se está mapeando y reconfiguran cualquier discusión metodológica que suponga una perspectiva externa o desde “ningún lado”. En la práctica, el trabajo de campo multilocal se realiza invariablemente con una aguda consciencia de estar dentro del paisaje, y ya que éste cambia entre lugares, la identidad del etnógrafo requiere ser renegociada. Sólo en la escritura de la etnografía, como efecto de una modalidad de publicación en sí misma, se vuelve a asumir sin ambigüedades la autoridad del antropólogo, incluso cuando la publicación muestra las cambiantes identidades del trabajador de campo en el enfoque multilocal. George E. Marcus La virtud de la discusión de Haraway sobre el posicionamiento es que argumenta persuasivamente a favor de la objetividad que resulta de una práctica metodológica y escrupulosa de la reflexividad. De cualquier modo, en la investigación multilocal, resulta inevitable calificar o desvanecer la autoidentificación tradicional y privilegiada como etnógrafo a favor de una práctica de constante movilidad del posicionamiento en términos de las afinidades cambiantes del etnógrafo, afiliaciones con respecto a (y distancias de) aquellos con los que interactúa en diferentes sitios, lo cual constituye un sentido distintivo de “hacer investigación”. El etnógrafo como activista circunstancial Es apropiado como conclusión volver al punto de partida y ubicar los intereses metodológicos literales desarrollados en esta reseña en términos de un ethos particular de autopercepción, comúnmente evidenciado en la investigación multilocal, a partir de la experiencia del posicionamiento ya mencionada. Las preguntas metodológicas convencionales de las ciencias sociales del “cómo hacer para” parecen estar totalmente insertas y reunidas en el discurso político-ético de la autoidentificación desarrollado por el etnógrafo en la investigación multilocal. El movimiento entre lugares (y niveles de sociedad) da un carácter de activismo a tal investigación, que no (necesariamente) es el papel tradicional del activista autoasumido por académicos de izquierda en relación con su trabajo. Es decir, no me refiero al activismo identificado con la afiliación a un movimiento social particular fuera de la academia o dominio de investigación, ni tampoco a la afiliación a un imaginado papel de vanguardia asociado con un estilo particular de escritura con referencia a situaciones políticas en la sociedad o la cultura en un momento histórico específico. Más bien, hablo de un activismo muy específico y circunstancial a las condiciones de hacer investigación multilocal. Es una puesta en práctica del eslogan feminista de que la política es algo personal. Pero en este caso es lo político como sinónimo del individuo profesional y, dentro de esto último, lo que se discutía de manera clínica como lo metodológico. Al realizar investigación multilocal, uno se encuentra con todo tipo de compromisos personales contradictorios. Estos conflictos se resuelven, tal vez de manera ambivalente, no al refugiarse en ser un antropólogo académico distanciado, sino en ser una especie de etnógrafoactivista, renegociando identidades en diferentes lugares mientras uno aprende más sobre una parte del sistema mundo. Por ejemplo, en el libro de Martin, Flexible Bodies (1994), ella es una voluntaria que trabaja con personas con SIDA en un lugar, una estudiante de medicina, y una trabajadora que toma cursos de capacitación en un tercer sitio. Aunque políticamente comprometida al comienzo de la investigación, es también etnógrafa durante su desarrollo. La identidad o persona que da cierta unidad a sus movimientos, a través de un espacio dislocado, es el activismo circunstancial implícito al colaborar en tal variedad de sitios, donde la política y la ética de trabajar en cualquiera de ellos refleja un desempeño en los otros. En ciertos lugares, parece que uno está trabajando con, y en otros parece que está trabajando contra conjuntos de sujetos cambiantes. Esta condición de posiciones personales cambiantes, en relación con los sujetos y otros discursos activos en el campo que se traslapan con los propios, genera una sensación de hacer más que sólo etnografía, y es esta cualidad lo que produce la impresión de ser activista para y en contra del posicionamiento, incluso en todo trabajador de campo que se considere a sí mismo como apolítico. Por último, los compromisos circunstanciales que surgen en la movilidad del trabajo de campo multilocal proporcionan el tipo de sustituto psicológico para el sentimiento de seguridad de “estar ahí” de la observación participante en el trabajo de campo unilocal tradicional. Por lo general, uno se vincula con los activistas literales en el espacio de la investigación multilocal, y dadas las pasadas preferencias antropológicas de centrarse en los sujetos subalternos o marginales, tales activistas son comúnmente sustitutos de “la gente” de uno en la investigación tradicional. La sensación 123 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal de activismo emergente y circunstancial que se desarrolla entre los etnógrafos en un espacio multilocal y sus relaciones personales cercanas con los productores culturales (por ejemplo artistas, cineastas, organizadores), quienes a su vez se mueven en varios lugares de actividad, preserva para los etnógrafos involucrados en la investigación multilocal un vínculo esencial con la práctica tradicional de la observación participante y con la etnografía unilocal en el mapeo itinerante de nuevos mundos. 1992 Ethnography and the Historical Imagination, Westview, Boulder, CO. COOMBE, R. J. 1995 “The cultural life of things: globalization and anthropological approaches to commodification”, en Am. J Int. Law Polit. vol. 10, núm. 1. DELEUZE, G. Y F. GUATTARI 1988 A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia, Athlone, Londres. (Deleuze, G., 1988, Mil mesetas: Capitalismo y esquizofrenia, Pretextos, Valencia.) DELILLO, D. 1984 White Noise, Penguin, Nueva York. (DeLillo, D., 1994, Ruido de fondo, Circe, Barcelona.) DERRIDA, J. 1981 Bibliografía* Dissemination, University of Chicago Press, Chicago [1972]. DONHAM, D.L. 1990 ABU-LUGHOD, L., ED. 1993 “Screening politics in a world of nations”, en Public Culture núm. 11, pp. 465-606 (segmento especial). DOWNEY, G.L., J. DUMIT Y S. TRAWEEK 1995 AMHERST SEMINAR 1988 “Law and ideology”, en Law Soc. Reu. vol. 22, núm. 4 (número especial). APPADURAI, A. 1990 1986 The Social Life of things: commodities in Cultural Perspective, Cambridge University Press, Nueva York. 1983 1993 1994a Cancer in the Community: Class and Medical Authority, Smithsonian Institute Press, Washington. 1994b BOYARIN, J. 1994 “Space, time, and the politics of memory”, en J. Boyarin, ed., Remapping Memory: The Politics of Time Space, University of Minneapolis Press, Minneapolis, pp. 1-24. BRIGHT, BRENDA J. 1998 s/f “‘Heart Like a Car’: Low Rider Cars and Hispano/Chicano Culture in Northem New Mexico”, en The American Ethnologist, vol. 25, núm. 4. Low Rider: Chicano Culture in the Time of the Automobile, University of California Press, Berkeley (en prensa). BROOKS, P. 1984 1992 1992 1990 1994 The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, Blackwell, Oxford. * FERGUSON, J. 1990 “Diasporas”, en S. Harding y F. Myers, eds., Cultural Anthropology vol. 9, núm. 3 (número especial), pp. 302-338. FISCHER, M. J. 1991 The Anti-Politics Machine: Development, Depolitization, and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge University Press, Nueva York. “The uses of life histories”, en Anthropol. Hum. Q vol. 16, núm. 1, pp. 24-27. FISCHER, A.M. Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa, University of Chicago Press, Chicago. Bibliografía y abreviaturas conforme al original (Nota del editor). 124 “From schizophonia to schismogenesis: on the discourses and commodification practices of ‘world music’ and ‘world beat’”, en C. Keil y S. Feld, Music Grooves, University of Chicago Press, Chicago, pp. 257-89. “Critical multiculturalism”, en Critical Inquiry, vol. 18, núm. 3, pp. 530-55. COMAROFF, J. Y J.L. COMAROFF 1991 Global Culture, Nationalism, Globalism, and Modernity, Londres, Sage. FELD, S. CLIFFORD, J. 1994 AIDS and Accusation: Haiti and the Geography of Blame, University of California Press, Berkeley. FEATHERSTONE M., ED. Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Knopf, Nueva York. CHICAGO CULTURAL STUDIES GROUP “Welcome to Cyberia: notes on the anthropology of cyberculture”, en Current Anthropology núm. 35, pp. 211-231. Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton. Cultural politics and biological diversity: state, capital, and social movements in the Pacific coast of Columbia, presentada a la Guggenheim Foundation Conference “Dissent and Direct Action in the Late Twentieth Century”, Otavalo, Ecuador, 15-19 junio. FARMER, P. CAMPBELL, C. 1987 Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, University of Chicago Press, Chicago. ESCOBAR, A. BALSHEM, M. 1993 Cyborgs and Citadels: Anthropological Interventions in Emerging Sciences and Technologies, School Am. Res. Press, Santa Fe, NM. DREYFUS, H.L. Y P. RABINOW “Disjuncture and difference in the global cultural economy”, en Public Culture núm. 2, pp. 1-24. APPADURAI, A., ED. History, Power Ideology: Central Issues in Marxism and History, Cambridge University Press, Nueva York. 1995 “(Eye) (I)ing the sciences and their signifiers (language, tropes, autobiographers): InterViewing for a cultural studies of science & George E. Marcus technology”, en G.E. Marcus, ed., Techno-Scientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. FISCHER, M. J. Y M. ABEDI 1990 Debating Muslims: Cultural Dialogues in Postmodernity and Tradition, University of Wisconsin Press, Madison. 1992b HANNERZ, U. 1992 Learning Capitalist Culture: Deep in the Heart of Tejas, University of Pennsylvania, Philadelphia. 1991a FRIEDLAND, R. Y D. BODEN 1994 NowHere: Space, Time, and Modernity, University of California Press, Berkeley. FRIEDMAN, J. 1994 Cultural Identity and Global Process, Sage, Londres. 1991b GAINES, J. 1991 Contested Culture: The Image, the Voice, and the Law, University NC Press, Chapel Hill. GILROY, P. 1993 1993 1994 1996 Contested Lives: The Abortion Debate in an American Community, University of California Press, Berkeley. “Aboriginal media and the Australian imaginary”, en Public Culture núm. 5, pp. 557-578. “Embedded aesthetics: creating a discursive space for indigenous media”, en Cultural Anthropology vol. 9, núm. 3, pp. 365-82. “Mediating culture: indigenous media, ethnographic film, and the production of identity”, en L. Deveraux y R. Hillman, eds., Fields of Vision, University of California Press, Berkeley. HARVEY, D. Conceiving the New World Order: The Global Stratification of Reproduction, University of California Press, Berkeley. 1994 1989 “Microhistory: two or three things that I know about it”, en Critical Inquiry, vol. 20, núm. 1, pp. 10-35. GLEICK, J. 1987 Chaos: Making a New Science, Penguin, Nueva York. GLICK SCHILLER, N., L. BASCH Y C. BLANC SZANTON 1992 The Transnationalization of Migration: Perspectives on Ethnicity and Race, Gordon & Breach, Nueva York. 1991 “‘Everywhere we go we are in danger’: Ti Manno and the emergence of a Haitian transnational identity”, en American Ethnology vol. 17, núm. 2, pp. 329-347. GRASMUCK, S. Y P. PESSAR 1991 1992 Cultural Studies, Routledge, Nueva York. GUPTA, A. Y J. FERGUSON 1992a “Beyond ‘culture’: space, identity, and the politics of difference”, en Cultural Anthropology, vol. 7, pp. 6-23. Jurgen Habermas: Critic in the Public Sphere, Routledge, Nueva York. 1992 Modernity and Identity, Blackwell, Oxford. LASH, S. Y J. URRY 1987 The End of Organized Capitalism, University of Wisconsin Press, Madison. (Lash, S. y J. Urry, 1988, Economías de signos y espacio: sobre el capitalismo de la posorganización, Amorrortu, Buenos Aires.) LATOUR, B. 1987 1988 Science in Action, Harvard University Press, Cambridge, MA. The Pasteurization of France, Harvard University Press, Cambridge, MA. LAUGHLIN, K. 1995 “Rehabilitating science, imagining Bhopal”, en G.E. Marcus, Techno-Scientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. LINDENBAUM, S. Y M. LOCK, EDS. 1993 Knowledge, Power and Practice, University of California Press, Berkeley. MALINOWSKI, B. 1922 Between Two Islands: Dominican International Migration, University of California Press, Berkeley. GROSSBERG, L., C. NELSON Y P. TREICHLER The Condition of Post-modernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell, Oxford. (Harvey, D., 1989, Condiciones de la Posmodernidad: la investigación sobre los orígenes del cambio cultural, Amorrortu, Buenos Aires.) LASH, S. Y J. FRIEDMAN, EDS. GLICK SCHILLER, N. Y N. FOURON 1990 “Further Inflections: Toward Ethnographies of the Future”, en Cultural Anthropology vol. 9, núm. 3 (número especial). HOLUB, R.C. GINZBURG, C. 1993 “A cyborg manifesto: science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century”, en Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, Nueva York, pp. 149-82. (Haraway, D. 1995, Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza, Cátedra/Universidad de Valencia/Instituto de la Mujer, Madrid.) “Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective”, en Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature, Routledge, Nueva York, pp. 183-202. HARDING, S. Y F. MYERS, EDS. GINSBURG, F. Y R. RAPP, EDS. 1996 Cultural Complexity: Studies in the Social Organization of Meaning. Columbia University Press, Nueva York. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Harvard University Press, Cambridge, MA. GINSBURG, F. 1989 Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology vol. 7, núm. 1 (número temático). HARAWAY, D. FOLEY, D.E. 1990 GUPTA, A., FERGUSON, J., EDS. Argonauts of the Western Pacific, Dutton, Nueva York. (Malinowsky, B. 1992, Los argonautas del Pacífico Occidental, Península, Barcelona.) MARCUS, G.E. 1986 “Contemporary problems of ethnography in the modern world system”, en J. Clifford y G. Marcus, eds., Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, Berkeley, pp. 165-193. 125 Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal 1989 1992 “Imagining the whole: ethnography’s contemporary efforts to situate itself”, en Critical Anthropology, núm. 9, pp. 7-30. “The finding and fashioning of cultural criticism in ethnography”, en C.W. Gailey y S. Gregory, eds., Dialectical Anthropology: Essays in Honor of Stanley Diamond, Florida State University Press, Gainseville, pp. 77-101. MARCUS, G.E., ED. 1993 1995 1996 Perilous States: Conversations on Culture, Politics and Nation. Late Editions 1: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. Techno-Scientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. Connected: Engagements with Media at the Century’s End. Late Editions 3: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. MARCUS, G.E. Y P.D. HALL 1992 Lives in Trust: The Fortunes of Dynastic Families in Late Twentieth Century America, Westview. Boulder. MARCUS, G.E. Y F. MYERS EDS. 1996 The Traffic in Art and Culture: New Approaches to a Critical Anthropology of Art, University of California Press, Berkeley. PRED, A. Y M. WATTS 1992 RABINOW, P. 1989 1995 1988 1991 1989 ROUSE, R. 1991 SARAT, A. Y T.R. KEARNS, EDS. 1993 SAVIGLIANO, M.E. 1995 1993 Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modem History, Viking, Nueva York. 1985 1986 1976 126 The Sociology of the Global System, Johns Hopkins University Press, Baltimore. Regional Analysis, vols. 1-2, Academic, Nueva York. SOJA, E.W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, Verso, Londres. SOLOW, R. 1991 New York Times, 29 de septiembre, sección 4, p. 1. STEINER, C.B. The Making of Exile Cultures: Iranian Television in Los Ángeles, University of Minneapolis Press, Minneapolis. 1994 1995 Spirit of Resistant and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia, State University NY Press, Albany. “On the edge of empires: flexible citizenship among Chinese in diaspora”, en Positions, núm. 1, pp. 745-78. Constructivism-in Film: “The Man With the Movie Camera” a Cinematic Analysis, Cambridge University Press, Nueva York. “Fetishism and materialism: The limits of theory in Marx”, en E. Apter, W. Pietz, eds., Fetishism as Cultural Discourse, Cornell University Press, Ithaca, pp. 119-151. African Art in Transit, Cambridge University Press, Nueva York. STEWART, K. “Bitter faiths”, en G. Marcus, ed., TechnoScientific Imaginaries. Late Editions 2: Cultural Studies for the End of the Century, University of Chicago Press, Chicago. STRATHERNS, M. 1991 Partial Connections, Rowman & Littlefield, Savage. TAUSSIG, M. 1990 1992 The Nervous System, Routledge, Nueva York. Mimesis and Alterity, Routledge, Nueva York. TAYLOR, L. E I. BARBASH 1993 PIETZ, W. 1993 Selling Culture: Bloomingdale’s, Diana Vreeland, and the New Aristocracy of Taste in Reagan’s America, Pantheon, Nueva York. SMITH, C. 1989 “Up the anthropologist-perspectives gained from studying up”, en D. Hymes, ed., Reinventing Anthropology, Pantheon, Nueva York, pp. 284-311. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, New Haven. SKLAIR, L. 1991 “Representing culture: The production of discourse(s) for Aboriginal acrylic paintings”, en G.E. Marcus, ed., Rereading Cultural Anthropology, Duke University Press, Durham, pp. 319-355. PETRIC, V. 1987 Tango and the Political Economy of Passion, Westview Boulder, CO. SILVERMAN, D. ONG, A. 1987 Law in Everyday Life, University of Mich. Press, Ann Arbor. Modernity: An Ethnographic Approach, Berg, Oxford. NAFICY, H. 1993 “Mexican migration and the social space of postmodernity”, en Diaspora núm. 1, pp. 8-23. SCOTT, J.C. NADER, L. 1969 Anthropologies and Histories: Essays in Culture, History, and Political Economy, Rutgers University Press, New Brunswick. Flexible Bodies: Tracing Immunity in American Culture From The Days of Polio to the Age of AIDS, Beacon, Boston. MYERS, F. 1992 Introducing Lyotard: Art and Politics, Routledge, Nueva York. ROSEBERRY, W. MINTZ, S. 1985 “Reception study: ethnography and the problems of dispersed audiences and nomadic subjects”, en Cultural Studies, vol. 2, núm. 3, pp. 359-376. READINGS, B. MILLER, D. 1994 French Modernity: Norms and Forms of Social Environment, MIT Press Cambridge, MA. The polymerase chain reaction (mecanoescrito). RADWAY, J. MARTIN, E. 1994 Reworking Modernity: Capitalism and Symbolic Discontent, Rutgers University Press, New Brunswick. In and Out of Africa, University of California Extens. Cent. Media Indep. Learn, Berkeley (video). TEITELMAN, R. 1989 Gene Dreams, Wall Street, Academia and the Rise of Biotechnology, Basic Books, Nueva York. George E. Marcus TSING, A. 1993 WEINER, A.W. Y J. SCHNEIDER, EDS. In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place, Princeton University Press, Princeton. TURKLE, S. 1984 1981 Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Columbia University Press, Nueva York. WILMSEN, E.N. “Representing, resisting, rethinking: historical transformations of Kayapó culture and anthropological consciousness”, en G.W. Stocking Jr., ed., Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge, University of Wisconsin Press, Madison, pp. 285-313. 1989 Report on an Intellectual Project: The Fernand Braudel Center 1970-1991, Fernand Braudel Center, Binghamton. Land Filled With Flies: A Political Economy of the Kalahari, University of Chicago Press, Chicago. WOLF, E. 1982 WALLERSTEIN, I. 1991 Cloth and Human Experience, Smithsonian Institute Press, Washington. WILLIS, P. The Second Self: Computers and the Human Spirit, Grenada, Londres. TURNER, T. 1991 1989 Europe and the People without History, University of California Press, Berkeley. (Wolf, E. 1987 Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura Económica, México.) ZONABEND, F. 1993 The Nuclear Peninsula, Cambridge University Press, Nueva York. 127 Sección 1 OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 13 en un caso muy concreto, desde su planificación hasta su pero esta sección está escrita pensando en que usted puede no haberlo hecho. El taller del ernógrafo le invita a tomarse este texto como el aprendiz de mecánico que entra en el taller de su maestro por primera vez. Cuanto más conocimiento previo tenga del oficio y de los productos finales de la acción, mejor reconocerá los elementos del taller, las piezas que se acumulan por el suelo o sobre las mesas, algunas de ellas aparentemente abandonadas, pero nunca del todo inútiles o descartadas. Pero, incluso si usted tiene muy poca información previa, le ayudará ver la forma de las piezas, tomarlas en su mano, y darles vueltas para contemplarlas desde diferentes ángulos. mente; mente, sacará mayor partido de esta sección si conoce ese libro previa- tica de la visión instrumental de la enseñanza (Madrid, Siglo XXD. Natural. plasmación en un texto etnográfico publicado. La investigación de referencia es mi propia tesis doctoral, que publiqué en el año 1996 con el título Los primeros de la clase y los últimos románticos. Una etnografía para la crí- vación basado Lo que voy a mostrar en esta sección es un ejemplo complejo de obser- espero mostrar aquí con claridad en qué consiste ese proceso técnico. servicio de conjunto. Por ello, una observación concreta es siempre algo más que mirar por los ojos, del mismo modo que una entrevista concreta es algo más que escuchar con los oídos. En lo que se refiere a la observación, aislada, sino en el contexto específico del proyecto de que se trate. La etnoer afía rno surge. de la adición de materiales empírl icos pr oducidos con dife- aquí tenga siempre presente que en etnografía las técnicas de producción de material empírico —en este caso, la observación— no se realizan de forma El objetivo de esta primera sección de El taller del etnógrafo es mostrar con el mayor detalle posible un proceso concreto de observación en el contexto de una etnografía. Para extraer el mayor partido de lo que voy a contar EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 1.1. Los dos sentidos fundamentales de la palabra «observación» en etnografía 1.1.1. Observar es básicamente convertir en objeto de nuestros sentidos un conjunto de comportamientos humanos que se producen en un dominio de acción concreto, en una situación social concreta o un conjunto concreto de situaciones sociales. El producto de esa acción de observación es un texto, un registro escrito o audiovisual, que ofrece una realidad tal como es representada por el etnógrafo. 1.1.2. En etnografía y en general en antropología, usamos la palabra «observación» con dos sentidos fundamentales. Hablamos en un sentido muy general de la «observación participante», y hablamos de una forma más particular de la «observación» como técnica concreta. 1.1.3. «Observación participante» hace referencia a la posición general que ocupa el etnógrafo en el campo. Este concepto metodológico hace énfasis, simplemente, en la idea de que estar presente en un campo de acción social como etnógrafo —o desempeñando cualquier otro papel subsidiario del de etnógrafo— implica alguna forma de relación significativa con los agentes de ese campo. Puesto que el etnógrafo está ahí, donde ocurre la acción social, no puede dejar de ser de una manera o de otra partícipe de esa situación. Todo etnógrafo, situado en el campo, es por lo tanto un copartícipe, por irrelevante que pueda ser o parecer su participación concreta. Además, este campo concepto de «observación participante» nos obliga a considerar que toda forma de registro de material empírico generado en el campo, incluido el material verbal obtenido por medio de diálogos o entrevistas y el material documental, debe ser intepretado o subsumido bajo el concepto general de observación. Esto es así en correspondencia con lo que ha leído más arriba, en el punto 1.1.1.: toda forma de registro de material empírico generado en el es, inevitablemente, el resultado de convertir en objeto de nuestros OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS ser resultado de la conversión en objeto por parte del etnógrafo, se ubica siempre en una posición etic en relación con los comportamientos de los agentes del campo (o comportamientos nativos). De forma general, por tanto, el concepto de «observación participante» nos lleva a decir que, incluso si una unidad de material empírico es un texto verbal literalmente producido por un nativo desde su posición emic (en relación con la posición del etnógrafo), al ser registrada por el etnógrafo en su cuaderno de notas y luego en su diario de campo, se encuentra ya connotada o contextualizada en una operación realizada desde la posición etic. 1.1.3.2, En una etnografía, toda unidad empírica registrada (inclui- dos los denominados «documentos»), cobra sentido solamente por referencia a una acción social. Esos documentos, como cualquier objeto del campo producido por los nativos, lo son porque han sido hechos, fabricados, construidos, según reglas culturales de construcción. Todo documento es un artefacto cultural que el etnógrafo debe comprender como un objeto producido tras un proceso social de producción, 1.1.3.3, Decimos en consecuencia, de forma general, que el trabajo de campo antropológico, en la medida en que es válido para una etnografía, sitúa al investigador —en el campo— en una posición de observación participante. Más allá de estas consideraciones, en esta sección de El taller del etnógrafo no volveremos a ocuparnos ya de este con- cepto de observación participante. 1.1.4. En esta sección examinaremos un caso de observación en el sentido particular, entendiendo la palabra como una técnica concreta de producción de material empírico. En este sentido particular y concreto, «observación» se opone a «entrevista» y a «documentación» de una forma técnicamente intui- tiva que clasifica las acciones del etnógrafo aproximadamente del siguiente modo: vación toma por objeto fundamental el registro de prácticas sociales. pertinentes de todo el escenario de esa situación. Es decir, la obser- 1.1.4.1. Cuando observa, el etnógrafo busca registrar un conjunto de acciones sociales producidas en una situación social significativa para los nativos. El producto de su observación es un registro de lo que los nativos hacen, incluyendo lo que dicen y los componentes del etnógrafo y en sus prácticas de registro (dando por sentado, naturalmente, que para que ese registro se produzca los agentes del cam- 17 po han de hacer cosas). Es decir, toda forma de material empírico, al génesis se encuentra en las categorías perceptivas y de conocimiento 1.1.5.1. En una etnografía, toda forma de material empírico se constituye como tal al ser registrada por el etnógrafo, y por tanto, su sentidos los comportamientos humanos. Esto tiene algunas consecuencias. 16 no suele considerar como una condición necesaria de su mundo nativo, entrevistar no plantea en este sentido una exigencia tan estricta. acción el que el material verbal producido por el nativo se produzca en una situación social significativa para él. Observar exige estar presente en las situaciones sociales institucionalmente producidas en el grafo 1.1.4.2. Cuando entrevista, el etnógrafo busca registrar fundamentalmente un tipo particular de comportamientos: los comportamientos verbales de los nativos. Además, cuando entrevista el etnó- DEL ETNÓGRAFO Por mencionar solamente aquí quizás la más evi- QUE MIRAR POR LOS en el siguiente automatismo: MÁS «los OJOS «objetividad» a través de la de acción concreto, en una situación social concreta es un texto, un registro escrito o audiovisual, que 1.2.2. Objetividad. La imagen general de la investigación sociocultural que destilan nuestros medios de comunicación y en demasiadas ocasiones los Enseguida se ve en esta definición que debemos aclarar algunas cosas sobre esas palabras escritas en cursiva, que son sus componentes conceptuales fundamentales, antes de adentrarnos en el ejemplo concreto. Lo haremos por este orden: objeto (objetividad), realidad, comportamiento. ofrece una realidad tal como es representada por el etnógrafo. de observación conjunto concreto de situaciones sociales. El producto de esa acción campo un conjunto de comportamientos humanos que se producen en un Observar es básicamente convertir en objeto de nuestros sentidos 1.2.1. Retornemos a ahora a 1.1.1: 19 esas categorías, porque no tengo posibilidad de entender que el fenómeno es una cosa independiente de mis propias categorías. La paradoja es sólo aparente, porque presenta una clara salida o solución: un meno, entonces no tengo ya posibilidad de escapar a lo que me dictan confundo de entrada mis categorías con las propiedades del fenó- das en mis propias categorías de percepción e interpretación. Pero si acceso a nuevas propiedades de ese fenómeno que no estaban inclui- mis propias categorías de percepción e interpretación, puedo tener 1.2.2.2. Así pues, cualquier forma de investigación empírica conlleva esta aparente paradoja: sólo siendo consciente de que, al observar, convierto un fenómeno del mundo en objeto, al contemplarlo desde o un designar como dogmatismo. Bajo ningún pretexto puedo, como cien- como fenómeno del mundo vivido por los nativos, en un objeto de análisis. En esta operación, el etnógrafo ha de ser plenamente consciente de que ese fenómeno del mundo vivido por los nativos es pertinente para la etnografía no como fenómeno del mundo, sino como objeto producido desde una intención teórica del etnógrafo. Culquier científico (no sólo los científicos sociales) ha de saber que para cada fenómeno del mundo existen múltiples objetos, en el sentido de múltiples objetualizaciones producibles desde diversos lenguajes teóricos. Esto remite a un viejo problema filosófico que puedo en esta ocasión 1.2.2.1. Observar es, para un etnógrafo, convertir una práctica social, etnógrafos sólo accedemos a la denominada tersubjeti práctica de una investigaci potente: «los etnógrafos buscan la intersubjetividad». Dicho de otro modo, los tífico (y no sólo como científico social), asumir que todas las propiedades que yo destaco al decir cosas de ese fenómeno forman parte del fenómeno mismo. Confundir las propiedades de nuestras categorías de percepción e interpretación del mundo de los fenómenos con las propiedades de los fenómenos mismos es un acto dogmático propio de quien nada nuevo quiere aprender al observar los fenómenos. Porque, si todas las propiedades de un fenómeno ya están enunciadas en lo que yo digo acerca de ese fenómeno, ¿para qué necesito tomarme el trabajo de observarlo? tiempo, ha ido formando su entorno con esas objetivaciones. 1.2. Objetividad, realidad, comportamiento 18 científicos sociales se resume ES ALGO científicos sociales buscan la objetividad», Es preciso desandar todo el camino necesario hasta llegar a esta otra formulación, mucho más precisa y propios OBSERVAR acción de los nativos, al habitar una sociedad que, con el paso del dente, los documentos permiten al etnógrafo interpretar los límites normativos o sencillamente empíricos en los que se desenvuelve la comportamiento. 1.1.4.3. Cuando registra documentos, el etnógrafo busca obtener un repertorio de objetivaciones producidas por los nativos del campo. Esas objetivaciones (documentos), al formar en un sentido ecológico el entorno en el que habitan esos nativos conforme las van produciendo, ofrecen muchas claves para la interpretación cultural de su EL TALLER variado de personas, es el resultado de acciones OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS interpretación que los nativos hacen de su mundo. Esa observación, investigador. Y por ello, contra la premisa del sentido común positivista que tiende a confundir observación con objetividad, nada hay más lejos de la «objetividad» que la observación monda y lironda lHlevada a cabo por un investigador que prescinde por completo de la llevada a cabo en silencio por un investigador que se limita escribir esta viendo.es, a falta de otras acciones de investigación —y crude la entrevista— enteramente subjetiva, pues las reglas pretes.. y modificar nuestro sistema previo de ideas teóricas como conse- 1.2.3. Realidad. Sin embargo, uno ve lo que ve, naturalmente. O sea que un observador que además es un buen etnógrafo no se inventa llanamente lo que escribe al observar. Su compromiso es doble: anotar lo que está viendo (no inventárselo) e interpretar lo que está viendo con arreglo a su sistema de ideas teóricas. Y ahí está el fruto de la observación en etnografía, en el simple hecho de que lo que uno está viendo y registra no siempre coincide con el sistema de ideas teóricas. Los etnógrafos hacemos observación, para ampliar, corregir que un etnógrafo registra como consecuencia de su observación no es 1.2.3.1. Esa sencilla formulación obliga al buen etnógrafo a distanciarse tanto del realismo ingenuo como del antirrealismo ingenuo. Lo cuencia de las falsaciones que produce lo que estamos viendo en relación con ese sistema de ideas teóricas. (que siguen o constru- si nadie hubiera intervenido en su producción concreta. Las piedras del monte son el resultado de fenómenos que no exigen agentes humanos para cobrar existencia, las vasijas de porcelana decoradas con es una invención meramente generada por su imaginación teórica. No la realidad en un sentido simple. El fenómeno observado es un cosa, el texto en el que se plasma la observación es otra cosa. E, igualmente, lo que un etnógrafo registra como consecuencia de su observación no de intersubjetividad. motivos geométricos exigen agentes humanos Describir lo que que es no exige el concepto sucede para que llegue a ser lo que es esa vasija de porcelana sí exige trabajar con el concepto de intersubjetividad. 1.2.2.5. Como técnica de producción de material empírico en etnografía, la observación busca construir el objeto intersubjetivo en que consiste un fenómeno social concreto, desde la perspectiva etic del 21 1.2.3.2. Es pertinente recordar una vez más aquí la premisa central de la etnografía reflexiva, que fue formulada con precisión por Ham- importa cuán bello pueda ser un texto ficticio generado de ese modo (por una aparentemente pura invención), simplemente ese texto no será un texto etnográfico. yen reglas convencionales) para ganar existencia. Las piedras del monte no son fenómenos sociales, las vasijas de porcelana sí lo son. Describir lo que sucede para que esa piedra del monte llegue a ser lo convencionales) están ahí como si hubieran surgido de la nada, como intersubjetivo. Olvidar esta propiedad fundamental de los fenómenos sociales es el camino directo hacia una falaz naturalización de la vida social, y puede conducirnos a aceptar, por omisión, que los fenómenos institucionales de la vida humana (construidos a base de reglas respectivos universos emic de acción. Ese objeto es, en consecuencia, emprendidas por agentes que siguen o constituyen reglas desde sus relativamente 1.2.2.4. La noción de intersubjetividad es consecuente con estos fundamentos. Cualquier fenómeno social que un etnógrafo toma por objeto de observación es el resultado de la acción de un conjunto 1.2.2.3. Los fenómenos que investigamos los científicos sociales tienen una propiedad fundamental. Se caracterizan por ser fenómenos producidos por agentes sociales que siguen o construyen reglas culturales. Esos fenómenos, al ser tomados en consideración por el etnógrafo como objetos, sólo pueden ser percibidos bajo una premisa: son objetos producidos por agentes. Ningún fenómeno de los que investiga un científico social puede ser catalogado como libre de toda acción de un ser humano; esos fenómenos son siempre producidos por alguien que sigue o construye reglas culturales. busca conformarse con lo que ya (cree que) sabe. científico busca modificar su saber, si es posible mejorándolo en cuanto a su capacidad para dar cuenta de los fenómenos; un científico no EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 20 mentales, en proposiciones del tipo «ese niño le ha tirado una piedra a ese perro, jugando con él», Nótese que puedo declarar de forma ciencia. Hacemos ciencia cuando somos capaces de conectar teóricamente ese hecho (incontrovertible) con otros hechos en tramas argu- trovertible. Pero sólo con enunciados verdaderos e incontrovertibles del tipo «ese niño le ha tirado una piedra a ese perro» no hacemos tirado una piedra a ese perro de hecho—, entonces es un hecho incon- tergiversar por completo ese hecho, pero —si es que ese niño le ha de ese hecho, se puede mentir acerca de ese hecho, se puede incluso hecho es (en la medida que el niño le haya tirado una piedra y yo no me lo haya inventado) incontrovertible. Se puede disimular acerca una piedra a un perro y lo registro por escrito. El registro de ese mentación en absoluto, y en consecuencia, está muy lejos de ser un discurso científico. Si salgo a la calle, observo que un niño le tira to es una enumeración de hechos aislados, entonces no es una argu- borada a base de la simple catalogación de hechos aislados, tomados de uno en uno. Cualquier repertorio o catálogo de hechos, si es que con él hemos de construir un discurso científico (por ejemplo, una etnografía) ha de ser ordenado y compuesto con sentido, uniendo unos hechos a otros en una trama de relaciones teóricas que denominamos argumentación. Cuando una argumentación es inconsistente con los hechos es, desde luego, una mala argumentación; pero cuando un tex- acción humana; pero, por otra parte, ninguna ciencia puede ser ela- de comportamientos que han sucedido en un escenario concreto de cualquier ciencia empírica. Por una parte, es cierto que una ciencia social es un discurso (humano) en el que se habla de hechos, es decir 1.2.3.3. Podemos derivar de todo esto una premisa fundamental de mersley y Atkinson en su libro Etnografía. Métodos de investigación (Paidós, 2001). El etnógrafo ha de ser plenamente consciente de que toda realidad, una vez llevada a un plano de descripción (por ejemplo en el texto de una observación), está influida por (a) la visión teórica o categorías de análisis usadas por el etnógrafo y (b) los procedimientos concretos por medio de los cuales ha producido el material empírico pertinente para esa realidad. Además, naturalmente, esa realidad está influida por lo que los agentes de ese escenario de acción han hecho (que es lo que han hecho y no cualquier cosa que hubieran podido hacer). EL TALLER DEL ETNÓGRAFO conoci- humano). 23 como modo de proceder de una entidad cualquiera, la acción social como modo de proceder de una agente social (en los límites de este libro, un ser aclararla pensemos en el contraste entre estas dos nociones: la conducía 1.2.4. Comportamiento. El etnógrafo que observa busca registrar comportamientos, pero conviene precisar algo más lo que encierra esta palabra. Para producida por el etnógrafo depende la calidad de su trabajo etnográfico. Un catálogo de hechos separado (aparentemente) de todo contexto de interpretación es un ejercicio trivial de constatación. Un contexto de interpretación carente de hechos es una ficción téorica. En ninguno de los dos casos, el resultado es una etnografía. retación. De la perfección de esa relación de relevancia Al utilizar cualquier técnica de producción de material empírico lo verdaderamente importante es fijar una relación de relevancia entre hechos e interpretaciones. Es decir, registramos los hechos sólo para situarlos en un contexto teórico de ducción de material empírico, incluida la observación: 1.2.3.4. Con estas precisiones acerca del concepto de realidad podemos establecer ya el problema central de cualquier técnica de pro- precisamente para que otros nos quiten la razón. Nuestro miento siempre está en movimiento. Y esa es, precisamente, la esencia del discurso científico. El discurso científico no es un conjunto de verdades incontrovertibles, sino un conjunto de relaciones teóricas siempre controvertibles. Aunque inevitablemente los científicos buscamos decir verdades y llevar la razón, debemos ser conscientes de que nunca alcanzamos ninguna verdad incontrovertible y que nuestra tarea consiste en argumentar incontrovertible que la ha tirado una piedra, y que puedo declarar de forma incontrovertible que el niño estaba jugando con el perro (si es que lo estaba haciendo, naturalmente); lo que no puedo declarar de forma incontrovertible es que la acción de tirarle la piedra deba ser teóricamente interpretada como una acción del mismo tipo que jugar con el perro. «Del mismo tipo» implica aquí una relación teórica que yo predico acerca de esos dos hechos. OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS QUE MIRAR POR LOS OJOS observación no conducirá a una etnografía (aunque puede conducir obviamente a otras clases de discursos científicos interesantes para MÁS otros fines). ES ALGO 1.2.4.1. En el primer sentido (conducta), cualquier entidad que hace algo tiene un comportamiento. En ese sentido, los pistones de un OBSERVAR motor de explosión se comportan haciendo un movimiento rectilí- ntendida como acción social. 1.2.4.6. Cuando el etnógrafo produce una observación persigue dar respuesta a una pregunta muy sencilla, y al mismo tiempo nada simple. Al ver a esa gente hacer lo que hace, ¿qué está haciendo realmente esa gente? La complejidad de la pregunta se encierra, como ya habrá adivinado, en el adverbio «realmente» (1.2.3). La pregunta se puede reformular entonces así: ¿qué está haciendo esa gente que interese a la 1.2.4.5. En este punto puede ser pertinente releer las página 219 y siguientes de La lógica de la investigación etnográfica (Madrid, Trotta, 1996), acerca de la descripción densa. Al observar escenarios humanos concretos de acción social, los etnógrafos buscamos producir un material empírico adecuado para una descripción densa. todas esas entidades, en su genuino plano de comportamiento, producen conducta que puede describirse hasta un límite muy amplio al margen de los conceptos de regla o convención. O, dicho de un modo más claro, ninguna de esas entidades es capaz en sentido propio de seguir reglas culturales, mucho menos de constituirlas. El caso Vamos a ver un ejemplo con detalle. 1.2.4.2. En el segundo sentido (acción social), un agente (humano, en que siguen o constituyen reglas o convenciones culturales. Ése es 1.2.4.3. El comportamiento que es objeto de observación para un etnógrafo es la acción social, es decir, el comportamiento de agentes 1996). El profesor Honorio Velasco fue el enseñanza En febrero de 1988 estaba yo realizando la investigación de campo para mi tesis doctoral. Faltaban aún bastantes años para que el resultado de esa investigación se publicase en el libro Los primeros de la clase y los últimos románticos. Una etnografía para la crítica de la visión instrumental de la será ordenar secuencialmente una serie de fragmentos 25 que, desde el cua- director de esta investigación. En las páginas siguientes mostraré materiales concretos de una observación realizada para aquel proyecto. Lo que haré Siglo XXI, exactamente el plano de descripción de los comportamientos que de que, de forma complementaria, puedan interesarnos otros planos de descripción). Si nuestra observación se dirige sólo a un plano de descripción en los términos del comportamiento de 1.2.4.1, entonces esa (Madrid: nos interesa como observadores en etnografía (independientemente los límites de este libro) se comporta siguiendo o constituyendo reglas o convenciones culturales. Aquí no hay nada nuevo que añadir. Simplemente se trata de volver sobre los cuadros 4 (página 38) y 5 (página 44) de Cultura, antropología y otras tonterías (Madrid, Trotta, 2010) donde se ofrecen definiciones del concepto de acción social y de convención. visión teórica que yo, como investigador (etic), sostengo de su cultura? contemplación de un cuadro de Vermeer (una institución humana), si un cuerpo de nuestro sistema solar se desvía de su trayectoria como consecuencia de una explosión nuclear de nuestro planeta (producida por el efecto de instituciones humanas), si una lombriz tiene más probabilidades de encontrar humus en el que hundirse como consecuencia de una tecnología agrícola (una institución humana), o si mis neuronas producen sinapsis bioeléctricas en el marco de la sión funciona en una carrera de fórmula-1 (una institución humana), neo, los planetas se comportan siguiendo trayectorias elípticas, las lombrices de tierra se comportan hundiéndose en el humus, y también, mis neuronas se comportan realizando sinapsis. Ninguna de estas entidades se comporta en su genuino nivel de conducta siguiendo o constituyendo reglas o convenciones culturales. Esto es así, incluso si cada una de estas entidades puede comportarse en escenarios de conducta influidos por reglas culturales. Incluso si el motor de explo- 1.3. 1.2.4.4. La finalidad de la etnografía como discurso científico es ampliar el horizonte de nuestro saber acerca de la acción social humana, identificando las reglas o convenciones culturales que se reproducen o se constituyen a través de ella, y, en la medida de lo posible, argumentando acerca de cómo han llegado a ser lo que son. La finalidad de la observación en etnografía es producir material empírico que toma por objeto la acción social humana, la práctica EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 24 aquí este caso con ningún ánimo normativo. Es decir que las conforma su espacio teórico antes de la 26 interpretación teórica. Al utilizar cualquier técnica de producción de material empírico lo verdaderamente importante es fijar una relación de relevancia entre hechos e interpretaciones. Los hechos de mi observación tendrán la condición de hechos para mi de etnografía, sólo en la medida en que sean pertinentes para mi contexto más arriba, en el punto 1.2.3.4: entrevista y documentación, del problema teórico que el ar esa investigar. Para aligerar este ejemplo voy a prescindir aquí de desarroll como hacer a guía de campo que yo tenía en febrero de 1988. Lo que sí voy qué en primer paso para mostrar lo que hice en esta observación es contar d de lleconsistía mi problema de investigación y cómo se suscitó la necesida escrito he que lo do ilustran ya o varla a cabo. Al empezar por aquí comienz de observación, observación, La guíade campo es un desglose, en unidades etnógrafo busca tará atención. Esa guía de campo quédese ta. Se lo indicaré a su debido tiempo. Pero ahora, simplemente un mente expresa observar a con la siguiente idea: cuando un etnógrafo va presque los a escenario de acción social, intenta llevar una guía de objetos de análisis. En ción en el campo. Cada uno de esos objetos es una categoría aparecen esas algunos de los materiales que voy a presentar a continuación concrecategorías que componían mi guía de campo para esta observación atenguía de campo es un conjunto de objetos a los que el etnógrafo prestará datos (por ejemplo, una observación) empieza por una guía de campo. Una para enseñar cosas acerca de la observación, y, para los propósitos de este libro, eso es más que suficiente. 1.3.1. En etnografía, cualquier aplicación de una técnica de producción de rentes cursos, seminarios, etcétera. En cierto modo, sé que es un ejemplo úd variantes y modalidades del ejercicio concreto de observación en etnografía son ingentes, probablemente infinitas. Sería absurdo ofrecer este caso como un modelo a seguir en todo caso. Lo ofrezco solamente porque es el ejemplo más acabado del que por el momento dispongo para contar con la mayor complejidad posible qué hacemos los etnógrafos al observar. La ventaja de este ejemplo es, además, que hace años que le vengo dando forma en dife- presento derno de notas hasta el texto finalmente publicado, sirvan al propósito de ilustrar lo que se encierra en el concepto metodológico de observación. No EL TALLER DEL ETNÓGRAFO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS esas personas nada tiene concreto, me interesó investigar si esas insti | y madres de esos caciones ocupacionales de los padres 27 : Su titularidad y las dedidiferencias especialmente en dos aspectos estudiantes. El fijé mi atención en dos centros 1.3.2.2. Para investigar este problema mismo ciclo escolar lo que entonescolares que, trabajando sobre el rato Unificado Polivalente— y ces se conocía como BUP Bachille s ersitaria—), presentaban aparente COU —Curso de Orientación Univ en cuanto ¡svalitarios est udiantes del sistema? | escolar, que fijaban unos nadosde la burocracia acont los enidos de la enseñanza para todos lación del -. ción de su vida social. La formu-- |. ostensibles en cuanto a la organiza ¿interpretaban los agentes esco ente: sigui ma fue la ormal normali-i-. 1isn a forma los fines lares de esas dos instituciones de la mism estándares |. universal e igual para todos tende ado de enseñanza que.s insertas en un sistema normaliz rales cultu ias renc , present ban dife y 1990. En doctoral y del libro que publi1.3.2.1. Todo el desarrollo de mi tesis ente contexto de interpretaqué años después gira en torno al sigui y analizar los diversos mateción, que fui madurando al producir Me interesó comparar dos riales empíricos procedentes del campo. ndaria entre los años 1986 instituciones escolares de enseñanza secu tuciones, imiento de deter propósito básico de ampliar O mejorar. mi conoc e A tituciones humanas. de observación como práctica de ver, en principio, con la sustancia del acto en un conjunto de prácticas con el investigación: yo, Ángel, fijo mi atención minadas ins- (o no) a posteriori interesante o útil par con mii será poner. esas prácticas en relación vadorde su celebración, con una série de fines. que son ntexto de interpretación, es-decir-en- -elación xto de interpretación pueda ser ' relevantes para mí. El que mi propio conte que nedi: Lo úblico de enseñaii bración del carnaval en un institut a una serie de lo arreg val con hacen ahí esas personas es celebrar un carna como etnógrafo y obserré ntes para ellos. Lo que hayo, fines que son] propio ES ALGO escenario de prácticas sociales 13.2. El contexto de interpretación. Cualquier de contextos de interpretación. puede ser observado desde una infinidad de lo que observamos no vieDicho de un modo más intuitivo, el contenido mismas de los agentes sociales ne solamente prefigurado en las prácticas de nuestro punto de vista como (emic), sino que depende sustantivamente vamos a centrar muestra la celeinvestigadores (etic). El caso en el que nos que OBSERVAR EL TALLER DEL EFTNÓGRAFO primer centro, al que designé y designaré de ahora en adelante «Instituto», era un instituto público, situado en un barrio de la zona sur de Madrid, en el que la mayor parte de los padres de familia trabajaban como empleados manuales o como empleados de oficina. El segundo centro, al que designé y designaré de ahora en adelante «Colegio», era un colegio privado no subvencionado regentado por una orden religiosa, situado en el corazón de una de las zonas de negocios de la ciudad, y en el que la mayor parte de los padres (y muchas de las madres) de familia trabajaban como directivos medios y altos de empresa privada y pública, y también como profesionales liberales. En el Capítulo 2 de Los primeros de la clase y los últimos románticos (Madrid, Siglo XXI, 1996), titulado «Una visión retrospectiva del procedimiento de investigación», presenté las dimensiones de compara- ción fundamentales en esta muestra teórica. 1.3.2.3. Realicé la mayor parte de mi investigación de campo en el Instituto. Mi investigación en el Colegio sirvió sobre todo para obtener materiales empíricos de contraste, buscados con una orientación muy específica. Al avanzar en el proceso de investigación, fui creando un contexto de interpretación de los procesos socioculturales en ambos centros que me permitió dar cuenta de las principales diferencias en cuanto a organización social de la acción y formular una tesis de carácter general. tivos del centro, padres y madres, y estudiantes. En el Instituto, la 1.3.2.4. Los materiales empíricos procedentes del Instituto apuntaban hacia la siguiente lógica de acción, puesta en juego por el conjunto de los agentes escolares de la institución: profesoras y profesores, direcacción se orientaba de forma muy llamativa a cumplir del modo más eficiente posible con las finalidades técnicas del proceso escolar. En particular, el Instituto era concebido y conformado por los agentes escolares como un lugar al que se asistía para recibir los contenidos del currículo escolar y para ser evaluado por medio de normas de aplicación universal. Asistir a clase e impartir lecciones, y hacer exámenes, configuraban el núcleo de la acción. Naturalmente, ningún centro escolar consiste solamente en eso. Cualquier centro escolar, y seguramente cualquier institución burocrática, exige de sus agentes, además del cumplimiento de las funciones estrictamente técnicas, la realización de un conjunto de prácticas organizativas y de socialización. Estas OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS nuestro caso, tomar e impartir lecciones, recibir y poner calificaciones prácticas organizativas y de socialización no sólo contribuyen al cumplimiento de los objetivos técnicos por parte de cada individuo (en mos (en muchas ocasiones hasta la práctica inexistencia) las escolares), sino que contribuyen a la formación de vinculaciones sociales entre las personas, tanto las que son imprescindibles para esos rendimientos técnicos (todo estudiante debe saber que es el Jefe de Estudios, y no él mismo a su antojo, quien fija el calendario semanal de horas de clase), como las que poco o nada tienen que ver con esos rendimientos (formación de grupos de amigos en el entorno escolar, clubes deportivos, asociaciones intra y extrainstitucionales, etcétera). Los agentes escolares en el Instituto tendían sistemáticamente a emplear el grueso de su tiempo en las actividades orientadas al cumplimiento individual de los objetivos técnicos (tomar e impartir lecciones, recibir y poner calificaciones escolares), y a llevar a sus míni- tante, en mi contexto de interpretación, es que esos vínculos de amis- actividades organizativas y de la socialización. Aquí es pertinente introducir un matiz: en el Instituto, como en cualquier otro centro escolar, las chicas y chicos formaban vínculos de amistad. Lo impor- diferencial de ambos tipos de vínculos. Es decir, esos vínculos no tad eran generados dentro y fuera de la institución, sin una relevancia estaban significativamente mediados por el Instituto. Simplemente, para esos chavales el Instituto era un sitio más en el que hacer amigos, pero no era el lugar explícitamente organizado para que los chavales formasen la mayor parte de sus vínculos de amistad o sus vínculos más significativos. 1.3.2.5. Puesto que, con su lógica de acción, los agentes escolares del Instituto tendían a interpretar la institución escolar básicamente como un instrumento para acceder individualmente a las titulaciones escolares, formulé la idea de que los agentes del Instituto tendían a subrayar, en sus acciones sociales, la dimensión instrumental de la experiencia. 1.3.2.6. En los ciclos escolares de BUP y COU, el Colegio cubría básicamente los mismos contenidos de enseñanza, y se regía por los mismos programas de evaluación que el Instituto. En uno y otro centro, los componentes fundamentales de la dimensión instrumental de la experiencia eran análogos. En ambos sitios tenían que estudiar lite- 29 30 zar las calificaciones necesarias para superar, al final de esos ciclos, ratura, física o matemáticas con arreglo a programas homologados estatalmente, y tenían que examinarse de esos contenidos hasta alcan- DEL ETNÓGRAFO tituto, esos estudiantes, en su mayor parte hijos de empleados en vante ya para los fines de esto que estoy escribiendo para El taller del etnógrafo, consistió en situar esas lógicas de acción de los centros escolares en la trama más general de la estructura ocupacional. La tesis, en este plano más general, fue la siguiente: a su paso por el Ins- 1.3.2.8. Un paso más en este contexto de interpretación, menos rele- tarias que cimentan los vínculos sociales. que tienen que ver con el reconocimiento de las convenciones identi- del motivo del éxito escolar individual se elaboraba de forma conjunta con la formación de sentimientos de pertenencia a un nosotros específico. En este contexto de interpretación formulé la idea de que los agentes del Colegio tendían a interpretar los cumplimientos técnicos o instrumentales como mediados por la dimensión convencional de la experiencia, es decir, por todos los aspectos de la experiencia humana entorno local de convenciones de socialización, en el que la formación 1.3.2.7. Con su lógica de acción, los agentes escolares del Colegio tendían a interpretar la institución escolar básicamente como un rencia en relación con otras instituciones escolares. a su identidad corporativa, y destacando la importancia de su dife- gio. Esa institución se organizaba prestando una atención minuciosa Colegio. Además, asistir a ese Colegio no era asistir a cualquier Cole- giosas, de ocio, etcétera, promovidas precisamente en el interior del Colegio, la acción se orientaba también a cumplir del modo más eficiente posible con las finalidades técnicas del proceso escolar, y además, de una forma muy llamativa, con un sinnúmero de actividades organizativas y de socialización. Asistir al Colegio no era solamente asistir a las clases y hacer exámenes, sino participar, empleando todo el tiempo necesario, en un ingente programa de actividades deportivas, reli- fesores, directivos del centro, padres y madres, y estudiantes. En el las pruebas normalizadas de selectividad (iguales para todos). Sin embargo, los materiales empíricos procedentes del Colegio apuntaban hacia una lógica de acción diferente. Y, del mismo modo que en el Instituto, esa lógica de acción era puesta en juego en el Colegio por el conjunto de los agentes escolares de la institución: profesoras y pro- EL TALLER ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 31 1 Si esá manejando una copia en papel de este libro, encontrará el texto correspondiente a partir de la página 315. 1.3.3. Pero todo ese contexto de interpretación desarrollado concisamente en el punto anterior [1.3.2] no existía aún en 1988. En 1988 yo disponía de un conjunto de materiales empíricos y categorías de análisis que me indujeron a pensar lo siguiente: a diferencia de lo que sucede en el Colegio, donde además de las clases y de los exámenes en las aulas, los estudiantes están cons- . a haga click aquí. esta trama más amplia de interpretación, y tiene tiempo de leer más, crático, y lo hicieron igualmente, habitando una institución durante una parte importante de sus vidas. Si usted quiere ver un ejemplo de (en su caso) literatura, física o matemáticas, aprendieron a interpretarse a sí mismos como genuinos agentes políticos en el proceso buro- lo referente a la amplitud de actividades cuya realización dependía de ellos mismos, organizada por ellos mismos. En ese lugar, lo que verdaderamente contaba como rendimiento era desde luego el cumpliroiento de los fines instrumentales de la institución burocrática concebida universalmente, pero en el marco local de las convenciones específicas del centro escolar. Esos estudiantes, además de aprender tución burocrática como un lugar organizado por otros próximos, y, en paso por el Colegio, los estudiantes, en su mayor parte hijos de directivos y de profesionales liberales, aprendieron a interpretar la insti- organización del funcionamiento cotidiano de la institución, en la que pasaron una parte importante de sus vidas. Por su parte, a su to como una acción no necesaria ni expresamente vinculada a la Esos estudiantes, además de aprender (en su caso) literatura, física o matemáticas, aprendieron a interpretar su acción social en el Institu- posiciones ocupacionales manuales y de oficina, aprendieron a interpretar la institución burocrática como un lugar básicamente organizado por otros distantes. En ese lugar, lo que verdaderamente contaba como rendimiento era su cumplimiento de fines fundamentalmente instrumentales fijados por otros distantes de forma universal. Sus disposiciones organizativas y de socialización, así como su participación política en la configuración de la institución burocrática, podían desde luego encontrar alguna realización en el seno del Instituto, pero no de un modo marcadamente relevante ni marcadamente local. OBSERVAR EL TALLER DEL ETNÓGRAFO tamente celebrando rituales deportivos, religiosos, de curso, etcétera, en el Instituto prácticamente no hay rituales. Naturalmente, con esto no me refería a que no hubiera rituales en el sentido más general de la palabra: la gente se saludaba por los pasillos, los exámenes eran actos formalizados, las reuniones con padres seguían un protocolo igualmente muy formalizado (eso sí, orientado sistemáticamente a eludir todo contenido externo al procedimiento instrumental). Cuando comenté a mi director de tesis, el profesor Honorio Velasco, que en el Instituto no había rituales en el sentido de reu- Colegio, se limitó a aconsejarme: «búscalos, que algo encontrarás», En etno- niones locales de tipo corporativo, análogas a la celebración del día de la patrona, la entrega de medallas de fin de COU o las ligas deportivas del 1.4, consecutivos: OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 1988 y 1989. Tuve suerte.El caso en contrario que me hubiera percatado de ello. En particular, había una celebración periódica a la que merecía la pena prestar atención: el carnaval. Observar la celebración del carnaval en el Instituto me brindaría la oportunidad de entender qué es lo que hacían los agentes de ese centro escolar tan instrumental cuando subrayaban la dimensión convencional de la experiencia. Hice observación del carnaval en el Instituto en dos cursos tuve ocasión de asistir a un auténtico estallido de color, esparaba en 1989 era uno de los de verdad. Ese año se cumplían doscientos años de la Revolución Francesa. Con motivo de esa conmemoración mucho al Colegio, pero lo hizo, organización y socialización local. En el entorno de esa gran celebra- ción ritual, el Instituto se pareció naturalmente, a su manera. ¿Qué se contiene en la acción de observar? 1.4.1. En etnografía, la observación compromete nuestros sentidos y exige de nosotros habilidades de registro en la escena de la acción. Estas competencias se aprenden con el tiempo, realizando observaciones, registrando lo continuación con sus materiales empíricos es relativamente específico, pues- que uno siente en cuadernos de notas, escribiendo textos descriptivos, discutiéndolos con los maestros adecuados, situándolos en contextos de inter- grafía, pero es muy útil para comprender de forma mucho más completa las lógicas de acción social. Si crees que, en un contexto institucional concreto, todas las prácticas siguen un determinado conjunto de pautas culturales (en este caso, eludir la acción ritual corporativa), fíjate bien en la posibilidad de que haya excepciones a esa regla. Entonces no sólo podrás enunciar las reglas, sino los marcos en los que esas reglas encuentran excepciones, lo que es un míodo mucho más completo de dar cuenta precisamente de la existencia de reglas. Esto es así, entre otras cosas, porque las excepciones o los casos en contrario constituyen excelentes analizadores de cómo los agentes trabajan por cumplir las reglas habituales en condiciones excepcionales, y de las contradicciones y paradojas en las que se ven envueltos cuando parecen contravenir sus formas culturales habituales y regladas. to que el propósito argumental estaba bastante perfilado: encontrar un caso en contrario [1.3.3.1] de mi interpretación general del proceso escolar en el Instituto, y extraer de él las consecuencias analíticas pertinentes. con él una interpretación para un propósito 33 argumental. Cuando el propósito argumental es muy tenue, como sucede típicamente en las primeras fases de las investigaciones, la observación es muy inespecífica; cuando el propósito argumental se intensifica, la observación tiende a ser más específica. El ejemplo del carnaval que presento a la acción social, componiendo 1.4.2. Observar es articular el material empírico registrado en el escenario de más, que un mero ejercicio sensorial y de registro. pretación. Ese proceso de aprendizaje es muy complejo y sólo puede ser abordado con paciencia. Por el momento basta con presentar, a través de un ejemplo concreto, los diversos planos de acción que entran en juego. Y así, ilustrar del mejor modo posible que la observación es algo más, mucho 1.3.3.2. Tardé poco en saber que, como había sospechado mi director de tesis, en el Instituto había rituales corporativos sin que yo me tegia para promover acciones específicas de investigación en etno- de rituales corporativos en el Instituto, organizados de forma local; y esta evidencia me llevaba a componer mi idea del dominio de la dimensión instrumental de la experiencia en la vida escolar del centro. Con su consejo, Honorio me indujo a observar casos en contrario de esa tesis general. Buscar casos en contrario no es la única estra- 1.3.3.1. Un caso en contrario. Todos los materiales empíricos de mi investigación apuntaban en la dirección de una práctica inexistencia grafía, «buscar para encontrar» es exactamente «mirar para ver», es decir, el paso-previo a la definición de cualquier escenario de observación. 32 + Documento 1. Cuaderno de notas 1.4.3.7. La escritura de la etnografía. otros materiales adicionales, con una intención comunicativa y con un propósito argumental. Este montaje implica, a su vez, un suministro de contexto más amplio que el del acontecimiento observado en el campo. 1.4.3.6. El montaje textual de ese texto descriptivo y, eventualmente, 1.4.3.5. La traducción de ese texto descriptivo en sucesivos pasos del análisis teórico, con la configuración de un propósito argumental. 1.4,3.4. El traslado de ese registro al diario de campo, en un texto descriptivo legible para el investigador y dispuesto para el análisis. suales. En este ejemplo sólo se trabaja con cuaderno de notas. 1.4.3.3. El registro en medios escritos (cuaderno de notas) o audiovi- 34 Vamos a ver el proceso indicado en 1.4.3 paso a paso. A continuación presentaré un conjunto de documentos ordenados en secuencia para mostrar el proceso de observación del carnaval en el Instituto. Lo haré con las limitaciones propias de este medio escrito y teniendo en cuenta el principal objetivo de este texto: que usted se haga una idea introductoria, pero com- 1.5. 1.3.1 y 1.3.2. 1.4.3.2. La presencia en el campo y la agudeza sensorial en todas las dimensiones posibles. puntos lisis formulado en una gut: de campo. El trabajo de producciónde esas categorías de análisis será presentado con otro ejemplo concreto de investigación em” la tercera sección de este Taller. Para seguir leyendo ahora, basta identificar ese contexto de interpretación para este caso de observación con lo que ya ha leído en los ese contexto de interpretación es un conjunto de categorías de aná- 1.4.3.1. Un contexto de interpretación que se crea en el proceso etnográfico, y en gran medida emerge de él. forma La típica de 1.4.3. Al leer este ejemplo estamos viendo y veremos, en sucesivos pasos, que observar implica: EL TALLER DEL ETNÓGRAFO OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 15-1 > la gente en el gimnasio, 35 las máscaras. Tanto las máscaras como, los disfraces son sometidos a concurso, con pre- En la sala, reunidos en pequeños grupos, miran bien todos los juicios es superior al del año anterior, no alcanza al 50% de los alumnos. Estables unos 30 ó 40 alumnos, el disfraz, si profesores de dibujo. nos de dibujo (diseño), por iniciativa de dos exposición de máscaras realizada por alum- Llego a la 1015 Episodios: Fiesta de Carnaval en en Instituto 16-10 * El momento es cuando Hegas a la calle y «das tú la cara»: ante la vida, ante la gente, ante ti. * El momento es la decisión sobre lo que vas a hacer. COUA después, están escaneadas directamente del cuaderno. Al lado de las páginas, en color azul, puede usted leer confortablemente el texto de estas páginas escaneadas. Estas notas manuscritas, como otros documentos que le iré presentando en el campo en febrero de 1988, cuando asistí al primer carnaval que observé en el Instituto. 1.5.1. Le presento aquí tres páginas del cuaderno de notas [1 4.3.3], escritas permitirán también mostrar algunos elementos adicionales en cuanto a la forma y función del cuaderno de notas y el diario, y de las operaciones que realizamos sobre ellos al hacer etnografía. nsistir en los detalles del registro [1.4.3.3], o producir una imagen completa del evento [1.4.3.2], como mostrar el conjunto de planos diversos que hacen que una observación sea válida para una etnografía. Estos documentos me pleja, de un proceso de observación. No me interesa tanto en este momento PPPPRPPIRPPAPPPR 36 EL TALLER DEL ETNÓGRAFO OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE 1.5.2. Algunos detalles de estas páginas del cuaderno de notas. MIRAR POR LOS OJOS 1.5.2.1. El cuaderno de notas es un medio de registro en el campo. La información se registra en él sobre la marcha, o aprovechando breves mios en metálico, dados por el presupuesto del centro. También ha sido financiado así (40.000 pts.) el material de las máscaras. replica de f forma como Aunque, momentos de pausa en el curso de los acontecimientos. a. continuación, el diario de campo Va llegando gente, que se reparte entre el en grupo A, con Todos reunión escolar. una los ese años, la psicóloga del centro, ] 1 tudiant María Jose Villahoz, y yo A : hacíamos reuniones de grupo que los estudiantes las en d de sus acerca reuniones, de charlaban esas y sus planes En inquietudes futuro. curso (COU), especialmente las de los grupos del último % *” ' Episodios: Fiesta de Carnaval en en Instituto 16-41 hacer, COVA 15-11 * El momento es cuando llegas a la calle y «das tú la cara»: ante la vida, ante la gente, ante ti. * El momento es la decisión sobre lo que vas a 1.5.2.2. La primera página del cuaderno de notas que he escaneado más arriba ilustra bien ese registro lineal. Se inicia con dos comentarios del día anterior al carnaval, el 15 de febrero. Esos dos comentarios forman parte de otra secuencia de la investigación producida en el aula de COU general (y a veces literalmente) esa secuencia lineal de los acontecimientos, el hecho. de. ser.escrito en.la.mesa de trabajo, hace po ble .z introducir nuevos elementos de descripción, y sobre todo, mejorar su legibilidad y disponer ese texto para el análisis Posterior. veremos gimansio, el vestíbulo y las escaleras del ala te de la fiesta, hasta las 13/00. gimansio-salón de actos; algunos también, en grupos, por las proximidades en la calle, Un grupo lleva una litrona, si bien el alcohol (así como la comida) está ausente en esta par- — Exposición-concurso de máscaras. La secuencia de actos es — Espectáculo-salón de actos: entrega de premios. (de máscaras y disfraces. Jurados > Máscaras: 3 profesores y 2 alumnos > Disfraces: 2 profesores y 1 alumno Se hallan presentes en el instituto: el director, el jefe de estudios, la secretaria (sin disfrazar todos Ñ ; ale los) algunos ellos); profesores: a lo largo de la maña- Ñ , na en torno a 20 o 25; 7 de ellos disfrazados. = En la organización no parecen haber La secretaría trabaja con normalidad. No hay padres participado, Los alumnos alcanzan y sobrepasan el volumen ra escolar que denominaban «el momento». Con ella indicaban el carácter discontinuo de las decisiones importantes que se veían for- hablaban a menudo de una categoría referente a su carre- Organización: los actos de la mañana son internos del mnsiátnto: Parece haber habido una superposi- del salón de actos. o ción entre la Festa normal (cuya figura organizaa ne es deconocida, y viene haciéndose desde 37 petar todavía una regla fundamental del registro: entrecomillar ade- notas se registran esas definiciones de forma algo relajada, y sin res- zados a tomar al finalizar el Instituto: «el momento» de decidir si ponerse a buscar trabajo, «el momento» de decidir si continuar o no con sus estudios, «el momento» de decidir la carrera que estudiarían en caso de continuar. Esos dos comentarios recogen dos definiciones de «el momento» producidas durante esa reunión. En el cuaderno de dl a5 a eva EN o NO de dibujo: las máscaras son realizadas Sobre todo idas a eva. »r alumnos de diemno. fue 7 ción en clase y se o . ETNÓGRAFO cuadamente todo el texto verbal producido por los nativos (emic). Al día siguiente, 16 de febrero, tocaba observar la celebración del carnaval. PEL 1.5.2.3. Las páginas originales del cuaderno de notas están tachadas. Es una forma de indicar que su contenido ha sido ya pasado al diario. A partir de ese punto, ya sólo trabajaremos con el registro del diario de campo, donde esas anotaciones se encuentran registradas en limpio y de forma legible. Tachar las páginas del cuaderno de notas conforme se van llevando sus contenidos al diario es también un modo de indicar su carácter completamente transitorio. La acción en el campo se produce y se desvanece, como lo hacen las palabras habladas, para dar lugar a una nueva acción. El registro oportuno en el cuaderno de notas la congela y la guarda, como lo haría el registro de audio de las palabras habladas o la filmación. Esos registros en el campo son primarios, y permanecen mudos para la etnografía hasta que los relacionamos con nuestra interpretación. Eso sólo es posible cuando son fijados en el diario de campo, donde los situamos ya precisamente con el único objeto de ser interpretados. TALLER completamos elementos no anotados todavía en el cuaderno, 38 desarrollando temas que no están ahí expresados aún de forma explícita. Fíjese, por ejemplo, en que las anotaciones correspondientes al día 15 de febrero han sido mejoradas y ampliadas en este Documento 2. En el diario de notas, 1.6.2. Lo escrito en el cuaderno de notas sirve de ese modo como un instrumento para la memoria. Al pasar al diario lo contenido en el cuaderno 1.6.1. Este segundo documento, que le mostraré inmediatamente, presenta la página del diario de campo [1.4.3.4] correspondiente a esas páginas escaneadas de registro en el cuaderno de notas. En relación con el cuaderno de notas, el diario de campo contiene un registro renovado. Puesto que los materiales empíricos que se registran en el diario proceden en este caso de notas observacionales tomadas en el curso de los acontecimientos, la regla fundamental es escribir el diario lo antes posible, y, Si las condiciones son óptimas, inmediatamente después del registro primario en el cuaderno de notas. 1.6. Documento 2. Diario de campo y texto etnográfico EL pero tiene una importancia capital en el diario, que será de interpretación (etic) [1.3.2, 1.3.3]. Sin embargo, el material mo: han sido puestas ahí para ser analizadas e interpretadas. 39 derno de notas. Una vez inscritas en el diario, esas notas no son ya lo mis- influido por la posición emic que el material empírico registrado en el diario de campo. Esto es así, incluso cuando —como de hecho sucede a menudo— el contenido del diario de campo es una copia literal del cua- la voz o la luz en un dispositivo de audio o vídeo, está más evidentemente empírico registrado en el cuaderno de notas, como la impresión dejada por contexto ción fundamental de toda etnografía: conducir el registro de una acción producida en el campo por los nativos, y por tanto influido notablemente por la posición emic, a una descripción e interpretación producida en la mesa por el etnógrafo, y por tanto influida notablemente por la posición etic. Desde luego que ambos textos —el del cuaderno de notas y el del diario de campo— son escritos por el investigador. En este sentido, ambos textos existen por referencia a la posición etic. No puede ser de otro modo. No debemos olvidar que finalmente todo el proceso de investigación se desató desde un motivo etic inicial, con una guía de campo (etic) y con un sé del material empírico, representa del modo más adecuado la opera- curso de los acontecimientos. Esa tarea de escritura del diario, ese trasva- te en la mesa de trabajo,.libre.de.las presiones temporales que impone el tamente en el campo, el diario de campo ha de ser escrito obligatoriamen- 1.6.3. A diferencia del cuaderno de notas, que es registro realizado direc- releído para el análisis probablemente meses o años después. Entonces será imprescindible saber con claridad qué es lo que fue pronunciado expresamente por los nativos y cómo, y tener una idea precisa de la fuente de cada material empírico. ne importancia, comillas (emic), de manera que son explícitamente diferenciados del texto escrito por el etnógrafo (etic). Esa omisión en el cuaderno de notas no tie- sí están registrados los textos verbales de los nativos claramente entre OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS grp eu E la le Casa. Málando, do "ÉL amoo El PRA toc lid > de quedo Voto Uscer” ga dico, lo samuel Fbgero 15 - lava, de La lia de aula Uegas cl quute, “el uo delle di”, 78 be e hacer: Y je un puedo untas . Len het co car ade aude PE sl Guirado” us ue da la iquel da q Ce lgu de cómo lado que prede— tibhodicor A Latdolo. el dudes ado se 54 a las IA la 1 e de le cel e ojumesto; “agy- ro pS alto “Bu Llan ps ÓN bas. etcte, d gucord «EM... e EE A Poqramo: dl de ade. e el ot d Midid ; ele e le S mbldo A A gudifa e La A £uinide al sb Como d Lo e del. der lo iederprelao todado LA ne la lo claoleilad aj ar Co tu pu eneiaas. Élls solo dificil y atole cuórecuen uta 4 lueverie. eh lodo de las pee uidt, Y le Ll amas que de — an decido IA br L' tolar fu dul frolo que ete Je ler de 0 Ue jonbace., 5,qu vda 2 que dulpuior El vue e a, o ga a mr A la donde, ls tuznkaio do Per EL flo sel cuido pr Cal ualaizado jor e tual a ps de lacas lo ida trprid de air SA pr. Grlela awvutludo na la 0 e pap bm. Goal Ne) z sa gua. euboa ella yu TG bue ya Uy E Creer Bue "abia él Land o de” apeucerdo, E bola gu mln lar Gas. preblace todos bolo sudh delas de ms lmtagalo ya gado”, EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 40 a 1.6.4. A continuación tendrá usted la oportunidad de leer cómodamente lo escrito en esta página escaneada del diario de campo, y de compararlo con las páginas del cuaderno de notas [1.5.1]. Ahora observe la forma de esta página del diario de campo. A diferencia de la páginas del cuaderno de notas, esta página del diario contiene un margen a la izquierda. Ese margen (o cualquier recurso análogo) es el espacio que dejamos disponible para el análisis posterior. La tercera sección de este Taller está íntegramente dedicada a las operaciones que realizamos en ese espacio de análisis. Aquí solamente recibirá una primera impresión. Cuesta FRTA ODA OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 1.6.5. Éste es el contenido de esa página de diario de campo que acaba de ver escaneada. Compárelo con lo escrito en el cuaderno de notas [1.5.1]. o » «El 15 febrero, en e un > grupo « con, COL A les ssacamos el tema de «el momen to de a : to —dicen— es cuando. leas a la calle Y das la cara ante la vida, ante la gente, E Hablando, mome cia que se encuentra su présecio, y la tendenciaa una parad e nición enla sación» de ineptitud o inch >*Porla mañana es la fiesta de carnaval en el instituto, Por la tarde, hay un desfile de | os cinco institutos del distrito organizado, por: el ayuntamiento de Vecad este acto se sus- seles anunciando la Desde la. señana anterior» había en las pu E fiesta. Enel corcho de la ¡sala de profesores un folio con el siguiente : programa: alas 10. 00. delas mañana: exposición de máscaras en el gimnasio; a las 1 1.30: música y 12. 00: CONCurSo de disfraces enel salón de actos. a : actuaciones enel salón. de actos; las 1.6.6. Así, conforme va realizando su trabajo de campo y haciendo su registro en el cuaderno de notas, el etnógrafo va escribiendo páginas de su diario de campo. En ellas ——como se muestra aquí mentales es el material empírico (ese texto azul) que queda dispuesto para el análisis. Éste es en realidad sólo un primer paso del trabajo sobre el diario, y un paso aún muy inicial del proceso de observación que nos ocupa. “Tiempo después, a veces meses o años después, el etnógrafo someterá a análisis 41 42 . ya ft de La Usa gu vela, vaa luar fe un le guíe, Uegas leo ele Lem 6o parado, urtas . lo be hacoo de”, le 7 ancla < hacer” el ele E ler gue dsg vuoverte. lodo Él lrawrello" biflcal y Ya córigno atole fo lo.- de las Gudrcimien odas. Bl ge la, b ade mudo Lateuis Ande Y ba vide, Lim qu le porligació. * a (ovA, —Óeen— decido ate Ca. Eárero 1 - urio da, cacuóó . Por 4 A ] URAC sms os Pacros quedo :A pa yl e l lo A cu dra Aegucdcuizdo feed ce yo A cunde dl yu el ro a ds lado se 9s- alas 12% mé lor Cube de Pa pa a oiuucito; dt se - Lutldo. e bo puertas del tualadolo ado LL e A A Mido ; ede lresrl Be dalla as 3 valia Copia > acluacicars En el e de ade Gutrío de dislraces eu al telón de cobos. piero lA le pued ieodocor "L£- febrero. A 1 EA tudio ga didas, Ludo mo A ue sl oumatícudo la Led A a dal DesdeL semi Al o! o ar re auisido puado E a la ; olalabledo ta Pr ww £ cubo ano "Yu Llano". AA Car lgUio— (pue dudawlo 5 (ao, po p qee dele pr un sa y sb dí de proble ES qe Caleuior Gubleco sas prada. conga De pul eta cd y, EN ALICATES SeBile Lar (Ar bea Lomiviriodiíspm Una pujua entra ella y usoÑ Ñ fe TPL Gus ye Ugo e call preus “polea él E má Pos Imalauado de eeuterte, de le li q edén lar Gte. E arupo sumueudo A 2 la ÉL dldic lridia de lar L si, tapes. NO Ñ do uougalo den Elo La NEGOCIAN E Lo . Me : sas Ra En momia,” este material empírico, etiquetándolo con las categorías de análisis que va trabajando en su guía de campo [1.4.3.5]. Puesto que, como le vengo anunciando, dedicaré a este proceso de análisis, etiquetado o elosado del diario la tercera sección de este libro, no tenemos por qué apresurarnos aquí. Lo que voy a hacer ahora es simplemente descubrir momentáneamente la banda verde a la izquierda del texto azul [1.6.5], para que usted pueda ver la apariencia final de esa página del diario de campo, una vez analizado el material empírico (texto azul) con las categorías de análisis. Ello nos ofrecerá ya una primera imagen de las principales operaciones de análisis en una etnografía. La página manuscrita, ya sin la banda verde del margen, es ésta: EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 4 A ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS “umental. por nuestra parte, se interpr cta como un comentario las 12.00: concurso de disfraces en el salón de actos: * 43 en el gimnasio; alas 11.30: música y “actiaciones en el salón de: actos; a o el siguiente pr osrama: a las 10 00 dela: mañana: exposición de máscaras 2.0. Espacios festivos vacios Desde las semana. anterior había en las -puer tas del instituto carteles : anunciando |lala fiesta. En el corcho de la sala de pri ofesores, un folio con un desfile de los cinco institutos del distrito organizado por el ayuntamiento de Mad: id; este acto se suspenderá por a mal tiempo. . * Porla mañana esla festa de carnaval. en a instituto. Por la tarde, 1 hay $ 16 febrero sE absoluto en el sentido dela igualdad de oportunidades; o, mejor dicho, lo una especie de «acusación». de ineptitud 10 ineficacia. ee : interpretan cómo vio de este tipo, a En] laá denol ución de cou A apenas puedo tomar notas. Los hacemos -notarla indefinición en la que se encuentra su pr royecto y la tendencia a una paralización, fruto de las condiciones externas. Ellos tratan de «hacernos cr eer que está todo muy difícil y nosotros que si, que vale; pero que hay que moverse, El desarr ollo es cur oso pon que termina conyo llego a ellos y nosotros que, como virtiéndose: en una pugna. él - comentar, parecemos «políticos del PSOE tratando de conve ncerles de lo bien que están las cosas», El problema es que cualquier: comentario que pueda introducit una. cuestión de en ado: por ejemplo, el enchufe noes. igual en todos los casos, tampoco es. que se trate de cinco años «en blanco», «volver a nacer» es sólo una metáfora, etc. Cualquier comenta- vas:a hacelo. ox Hablando, en un grupo con coU A, les: sacamos el tema de cel momento», «El momento —dicen— es cuando llegas a la calle y das la cara ante la vida, ante la gente, ante 1h», «El momento. es la decisión sobre lo que 15 isbrero. interinstitucionales Relaciones. Carnaval IND limitación: Retórica de lo absoluto y: de la información ió condiciones > “Relatividad dela: sobre las La negociación Rol del psicólogo : (entie ale sistemas escolar y el exterior) AND Decisión «El momento» / A continuación le muestro esta página en forma legible. En esta página le pongo las categorías analíticas del margen izquierdo en rojo, de manera que usted aprecie visualmente el contraste entre el material empírico procedente del registro de campo (texto azul de la derecha) y el glosado analítico trabajado tiempo después en la mesa de trabajo (texto rojo de la izquierda). OBSERVAR EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 1.6.7. No se complique ahora la vida intentando comprender con exactitud el significado de esas categorías de análisis escritas en rojo en la columna de la izquierda. Tampoco se fije en algunas otras marcas que se contienen en la página escaneada y que no se contienen en esta versión legible. Entenderá todo el proceso cuando haya acabado de leer todos los contenidos de este libro. Ahora solamente fije la idea de que, en la confección de nuestro diario de campo, escribimos primero el texto de registro del material empírico, es decir, el texto azul de la derecha; y situamos después las categorías de análisis, las categorías en rojo de la izquierda, asociándolas a ese material empírico. Al ponerlas ahí, todo lo que hacemos es etiquetar o glosar el material empírico, comentándolo en los términos teóricos del contexto de interpretación [1.3.2, 1.3.3]. — Decisión OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 1.6.9. Ahora prestemos atención a una selección de texto más amplia de la observación del carnaval de 1988 tal como fue registrada en el diario de cam- po [1.4.3.4]: 16 febrero 88 en el instituto. Por la tarde, hay un desfile de los e: * Por lar mañana es la fiesta de carnaval cinco institutos del distrito organizado porel ay untamiento de Madrid; este acto se sus-. : e : penderá por el mal tiempo. Desde la semana anterior había en las puertas del instituto carteles aounciando la fiesta. En el corcho del a sala de profesores, un foli io corr el siguiente programa: a las : 10.00 de la mañana: exposición de máscaras en el gimnasio; a las 11.30: música y actuaciones en el salón des actos; a las 12.00: concurso de disfraces een el salón de: actos. Ll egoaa las 10. 15, el grueso del personal está en el gimnasio donde hay una exposición de máscaras realizadas ]porlos alumnos de dibujo (diseño), por iniciativa de dos de los” profesores de: la asignatu ra; El espacio del gimnasio ha sido transformado een unaa exposición formal, con conjuntos El n de máscaras colgadas een la pared yy mesas centr ales con máscaras encima. Cada más“cara lleva 1una etiqueta, un número, para su posterior identificación. En este espacio hay un número de unos 30.0 40 alumnos que pasan a ver la exposición conforme llegan. El disfraz, si bien [según] todos losjJuicios es más masivo que en años anterllores, no alcanza ni con mucho al 50% de los alumnos. En el gimnasio, reunidos en pequeños grupos de 40.3, miran las máscaras, sin demasiados comentar ios. La cere- monia es más bien silenciosa. Como se sabe, tanto las máscaras (de este acto) como los. disfraces, son sometidos a concurso, con premios en metálico que ofrece el centro, Del mismo modo, ha sido, financiado el material de las máscaras (40. 000 pesetas). la comida) está ausente. Conforme pasa la mañana va llegando la gente, ques se reparte entre el gimnasio; el vesbulo y las escaleras del ala del gimnasio. Hay también algunos erupitos por las pr OXi-midades, en la calle, Uno de estos grupos. lleva. una lisrona, si¡bien el alcohol (así como - — Discontinuidad (entre el sistema escolar y el exterior) — Espacios festivos y actos — La negociación sobre las condiciones —> Relatividad de la visión instrumental de la información — Relaciones inter-institucionales — Retórica de lo absoluto y limitación — Rol del psicólogo disfraces. a e a 45 =- Salón de actos: espectácul o- - desfile de disfraces - - entregaade premios - máscaras y —— Exposición. Concurso demmáscaras en el gimnasio. La secuencia de actos es: — IND [Individualismo] — Carnaval — «El momento» Unas pocas categorías de análisis de la guía de campo, las utilizadas en el análisis de la página del diario [1.6.6] 1.6.8. Sólo a título ilustrativo es posible mostrar —extrayéndolas de este documento— algunas de las categorías de análisis que configuraron la guía de campo de esta investigación, es decir, algunos de los objetos teóricos a los que presté atención al llevarla a cabo. Existe una dinámica entre las categorías de análisis de la guía de campo y el material empírico escrito en el diario. Le mostraré esa dinámica en la prometida tercera sección de este Taller. Sólo tenga en cuenta que este repertorio muy reducido de mi guía de campo (etic) fue confeccionado en parte antes de estar presente en las aulas y los carnavales del instituto. Para analizar esa página del diario, usé estas pocas categorías del repertorio total: 44 46 ETNÓGRAFO de dibuj O. Le máscaras han sde realaladas sobre a por alumnos de diurno, fueron: sometidas a evaluación en la asignatura. de dibujo («como : daicact OS pola Se encuentran presentes encel instituto el director, el jefe de-estudios y la secretaria (todos ellos van sin disfrazar). Alo largo de la mañana ala án pasado por el instituto : unos 20 0 25 profesores; 7. de ellos; que han estado toda la fiesta, disfre sados. A. rencia de los alumnos, que venían en grupos disfrazados desde casa; los pro esores se. : distrazan enel centro. Para el jurado de las máscaras hay 3 profesores y 2 alumnos, para el de los disfraces 2 profesores y 1 alumno, DEL Me ofrezco a colaborar para hacerla pancarta. Acompaño a Ger ardo por los lis a una carpintería cercana; por la calle ván algunos grupos de al umnos disfrazados. Corn emos Gerardo y yo con los listones detrás de un grupo de cuatro chica Acomp: ño : al profesor de dibujo, dee quien ha partido autónomamente la ideca dela pancarta. En la. “sala de dibujo está la pr ofesora, ya disfr azada, ayudada por otra fesora. Las intenciones de hacer la pancarta se quedan en poner las grapas y esperar a después del con- Después de ese desfile hay un baile én una discoteca4 aunque este acto parece que lo Organizan los propios 2alunmos, no estoy sé gun El profesor de dibujo comenta que debería hac erse una pequeña encuesta para saber si «merece la pena haceruna pancarta (si va a haber suficientes alumnos en el desfile callejero de por la tarde). Yo le digo que puedo preguntar, Algunos alumnos no conocen la existencia de ese desfile; otros —especialmente los disfrazados— sí lo conocen, y en general comentan que tienen intención de ir al desfile, un acto organizado por elayan- tamiento para todos los institutos del Ddistrito. un tr abajo más de clase»), y: se propuso incluir la exposición. en la fiesta dec car maval L pr ofesora de dibujo dice: «cualquier cosa que digamos en el contexto de be. con distanci hiciera lo que hiciera la comisión de actividades extraescolares [éstos o parecen ser los organizadores tradicionales] íbamos a hacer la exposición; porque E oye, ya que se han tomado el tábajo es una lástima no hacer ninguna movida». EL TALLER ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS /Or calidad» enel disiraz, van juntos, forman: un conjunto e stético, Si hallan hen. .. canción de rock. los individuales. a A : 47 Ante esta situación, los presentadores piden «qué se bajen los grupos» , para dar paso a. público. algún pr ofesor (el Jefe de Estudios comenta, poreejemplo, «está muy mal organizado»)]: los pr ofesores se sitúan en la segunda fila, detráAS de Jurado, €en las misma «ZOna» del alguna intervención. correctora, aunque no públicamente organizada, por parte de - Después de los rocker os salen cuatro chicas con mallas negras a bailar; una mezcla de expresión corporal y ballet de e variedades. Me adelanto a la pr imera fila con la pr vofesora de dibu 1jo, preocupada; por tin auna Í oto. Allí me instalolo al lado del jur ado. del concurso de disfraces. Da comienzo el CONCUrSO ; dos muchachos con micr rófonos 1 hacen de preE sentador es. Dicen que vayan «subiendo ] os disfrazados. Por razones obviñas, tras una * espera: breve comienzan: a subir aquellos dis sfrazados cque se pr esentan a la sección de . grupos; como son grupos numerosc (suben y no bajan) al cabo de un minuto el escenario está lleno de gente e disfrazada, lo que motiva las protestas del jurado ly también son compañer OS también en el: aul que. no es suficiente) puede decir se que los compañor OS sde asiento en esta cer emonia, gen ral, hay un ambiente muidoso. Con la obser ¡ación de algunos casos particulares do cartón y unaa batería de cartón, 2 cda al sonnde lamúsica; per ola: ac nd de e entre sí, corean los gritos de En úsica: en | alumnos no es de pura expectación, hablan En el salón de actos, lleno, cuatre o alumnos saltalan e imitan tocar un, alumno. de concur: so). En cualquier Caso, alguien que haya visto la vida habitual del centro no . « la E lacióón pr rofesorala distensión en aprecia una difereencia amy notable con res pe (eme Evide ontemente, esta situación facil ió, un distensión « en las relaciones de e de excepción. los alumnos con los profe orés; y ello, a pesa ar de. que los pr rofesore es tanto individual . como colectivamente permanecen. diferenciados de los alumnos con: varios signos - aría, Los alumnos las rodean en el l vestíbul o. Son, sin duda, los. profesores, disfrazados - Antees deira la sala de dibujo a hacer la pancarta han salido. ya lsfrazadas, Virtudes y Cutso. dels salón de actos para pintarla. Se disfrazan el profesor de dibujo: y Gerardo. Yo me subo al salón de actos. Entre ellos y yo no existe la misma relación: que entre ellos mismos, lo que se expr esa en una menor É recuencia de Chistes o expresiones distendi das, y en la tela de saludo explíc ito cuando: me archo. OBSERVAR MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS En la calle llueve, los alumnos se acumulan en la escalera y «el vestíbulo. Los actos de la ES ALGO tarde sé suspenderán porla lluvia. Los profesores van a hacerse una foto a la sala de OBSERVAR Los grupos empezaron a ¿subir al escenario una vez quel los dos pre, entadores animaron o e con un la salida del salón de actos pregunto a a uno de los disfrazados de Un grupo de «crucaos por] la for ma como ha hecho su máscara, le digo que me parece muy conse. guida yy ler muestr o mi extrañeza ante el hecho de que no la haya presentado con-CUNSO; COM OY gullo me dice: «¡Yo soy del grupo de teatro!»; es una actitud (no: agresiva hacia mi persona), que no acabode entender bien, y que ya se le podía adivinar en el : escenario cuando dijo el título del disfraz de su gr UpO».. [Otro que se había. presen: tado]: «me hubiera gustado que valorasen lo estético», Reunión: enla sala de profesores tras lo del salón. de actos, María comenta que su grupo (el de los profesores) habría merecido un premio, al lado del de 1 los alumnos «que este año no se han mojado mucho», Luis comenta que ha sido más bien al cona trario, que este año ha babido «mucha más participación», Aj juzgar por los comen: tarios recogidos parece que esto último es cierto. => Algunos grupos de primero se han ido en el día de hoy con la de gimnasia. ¿Los pro— fesores lo comentan en tono de crítica; María me comenta a mí que «irse: a esquiar es muy goloso, [pero que] lo podrían haber organizado otro día, porque no se puede estar a todo». Desconozco si hay finalmente algún coordinador general de estas actividades (tal vez la. comisión de actividades extraescolares): — - Cuando alétnos de los cinco profesor es disfrazadoos de plantas suben la escalera, camino del salón de actos, comentan que lo de los de dibujo sha sido una traición, habíamos pensado disfrazarnos todos de plantas», 49 —La profesora de dibujo comenta, mientras lleva la cáma ra al salón deaactos, ya dis- ] FG zada: «¡Quién me manda. a mi meterme en esto». Antes de la ceremoniafa del salón de actos, un» alumno hace referencia, hablando con yn compañero, ala posibilidad de descontrol: «ya ves, hoy see puede montar aquí la: de Dios.. «Todos disfr: azados y sin que se sepa quiénes. son». : S UELTOS: que yo. no voy, Al despedir me, he de decir «adiós» dos o tres veces s hasta recibir res- a subir alos : disfrazados. Antes, una par odia poco ensayada— sobre ruSOS y árabes, a profesor es (Falta esta misma acción entre los alumnos). Después tomar an un vino al Despues del! de follón con la subida dde lossErupos, o micrófono dies «que no se pasen los que se estánodo Durante todo. embargo, el ambiente es ruidoso. En aludan Al término delaa entrega de premios, unoo del os dela.micról fono, de seoda or terminada la fiesta de carnaval del instituto, gracias por vuestra par ticipación La gente o comienza a salir hasta despejar el salón de actos, pero ese mensaje de término no : había sido dicho con firmeza. no están. Antes de fallarse los premios alos disfraces colectivos seeentregan los de las máscaras, que han sido decididos en el Simnasio. El presentador hace subir a los autor res algunos : aplauso el ingenio de los profesores. tono integrador, sin comentarios de tipo agresivo, los, alumnos La de dibujo, ami lado, : se queja de esta: «manía , representativas de los alumnos y me dice: «hay « (que hacer esfuerzos para que salegan del tópico y de la morbosidad».. d divertimento general, disfraz ypara terminarle olieciendo ne es figurativas; los ad es conteestan con títulos como: «soy una margarita sin desflorar», 0 «elococo de las palmeras», entre el hay tad > con un tema de espionaje. EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 48 50 marcha de los acontecimientos, el texto registrado en el diario de 1.6.9.1. Recuerde que el margen a la izquierda coloreado en verde en estas páginas del diario de campo es el espacio que se destinará al análisis posterior del material empírico (registrado en azul), tal como se ha mostrado sólo a título ilustrativo en 1.6.6. Recuerde igualmente que en la tercera sección de este libro le mostraré en detalle en qué consiste ese trabajo de análisis. Lo que debe quedar ahora fijado es que, a diferencia del texto registrado en el cuaderno de notas sobre la DEL ETNÓGRAFO del carnaval. De este modo, la observación produce el etnógrafo como un diálogo intencionado con los agentes sociales debe ser subsumido bajo una categoría general de observación de la acción verbal. Como veremos en la segunda sección de este Taller, la entrevista intencionada se deriva de un conjunto de técnicas concretas de producción de material empírico verbal. La entre- forma más de acción social. Y por eso, el material de entrevista que etnográfica integra en una sola operación el registro de los discursos verbales con el registro de los discursos o cursos generales de acción. Esta práctica de registro expresa del mejor modo posible la siguiente premisa metodológica, que para el etnógrafo tiene una naturaleza epistemológica: la acción verbal es, simplemente, una aula y los materiales 1.6.9.3. El material de observación no excluye el discurso verbal de los agentes sociales en el campo, sino que lo incluye como parte del discurso o curso general de la acción social. Relea ahora el párrafo del diario de campo anterior, marcado con + en la página 44. Se registran al final de ese párrafo unas palabras pronunciadas por la profesora de dibujo sobre la conexión entre el trabajo escolar en el borado que el registrado en el cuaderno de notas. Al ser registrado en el campo sobre la marcha de los acontecimientos, el registro del cuaderno de notas debe ser por fuerza un registro rápido. A veces consiste en apuntes muy breves que sólo tienen la función de refrescar la memoria más completa del evento después (lo antes posible), ya en la mesa de trabajo. El registro del diario de campo es una copia reflexiva q del registro del EI 1 cuaderno Cuaderno de notas. 1.6.9.2. En general, el texto del diario de campo es más denso y ela- 1.5.2.1, 1.6.2, 1.6.4, 1.6.6. campo queda ya dispuesto para el análisis posterior. Relea ahora el contenido de los siguientes puntos, para fijar bien esta idea: 1.4.3.4, EL TALLER 51 2 Si esá manejando una copia en papel de este libro, encontrará el texto correspondiente a partir de la página 337. Haciendo click aquí? podrá leer el texto etnográfico correspondiente a esa observación del carnaval de 1988, tal como fue publicado en Los primeros de la clase y los últimos románticos. Si usted [Observación — Descripción — Interpretación — Texto etnográfico] do, contiene el material básico del conjunto: 1.6.9.4. A veces el material empírico procedente de la observación [1.6.9] se fragmenta en pequeñas unidades en el texto etnográfico final, dependiendo de las decisiones que toma el etnógrafo en cuanto a la pertinencia de esas unidades para la composición argumental de la etnografía. La ventaja que tiene el material que le muestro aquí es que permite contemplar de una manera muy completa el tránsito que sufre ese material desde el diario al texto final de la etnografía. En este caso (pero recuerde: no en todos los casos de observación en etnografía), podrá usted comprobar de una forma muy intuitiva que el texto del diario de campo [1.6.9], especialmente si usted puede imaginarlo ya con las categorías de análisis escritas en el margen izquier- general como observación participante [1.1.3, 1.1.4]. cionada son derivados, también, de la observación, entendida de forma continuidad con los materiales verbales producidos por los nativos en el marco general de su acción en el campo. Independientemente de cualquier interpretación acerca de las intenciones comunicativas de los nativos, de sus engaños o autoengaños, las personas suelen decir unas cosas cuando hablan en sus escenarios de acción situada y otras cosas cuando hablan en esas situaciones especialmente pre- paradas para hablar con el etnógrafo. Como etnógrafos, nos interesa todo el gradiente de matices de esos discursos, y por ello debemos considerarlos a todos ellos como discursos verbales producidos en diferentes situaciones de observación. La conclusión de todo esto es que en etnografía los materiales procedentes de la entrevista inten- el nativo: crear una situación especialmente preparada por ambos para hablar—. Pero, precisamente por ello, es muy importante que los materiales de entrevista puedan ser triangulados y analizados en vista parte de una explícita intención del etnógrafo —acordada con OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS EL TALLER DEL ETNÓGRAFO asociándolo primero a un conjunto de compara el texto del diario [1.6.9] con ese texto publicado comprobará que son textos análogos. Lo que separa a ambos textos es, fundamentalmente, un ejercicio de montaje textual [1.4.3.6]. El etnógrafo trabaja con la materia prima de su texto, el material empírico 1.4.3.4], rm / OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS ACCIONES DE INTEGRACIÓN SOCIAL (1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990) CONSTRUCCIÓN DE PROBLEMAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS __, CONVERSACIÓN E INTERACCIÓN ESPONTÁNEA INSERCIÓN EN LAS RUTINAS INSTITUCIONALES CONSTRUCCIÓN DE UNA POSICIÓN ESTABLE EN EL CENTRO X DIARIO DE CAMPO PRODUCCIÓN DEA INFORMACIÓN REGISTRO DE OBSERVACIONES INESPECÍFICAS BASADAS EN LA PRÁCTICA DE LA INTERACCIÓN ESPONTÁNEA 1.4.3.3, REGISTRO DE OBSERVACIONES ESPECÍFICAS BASADAS EN LA POSICIÓN DE PSICÓLOGO AUXILIAR DEL GABINETE [1.4.3.2, categorías de análisis [1.4.3.1, 1.4.3.5], y componiéndolo después, como haría un montador de cine con el material obtenido en el rodaje, en un texto inteligible desde la perspectiva etic o analítica 53 se tiene en cuenta que, según mi contexto de interpretación de la vida institucional, esas celebraciones eran escasas o poco interesantes. A intensificar este prejuicio contribuyó además el que la celebración de 1988 causase un escaso efecto sobre ese contexto previo de interpretación. Es cierto que me sorprendió la «afluencia masiva» de chavales al salón de actos, pero al problema concreto de las celebraciones rituales en el Instituto, sobre todo si producidos en la vida institucional. El cuadro que incluyo aquí, escaneado de la página 55 de Los primeros de la clase y los últimos románticos, ofrece una impresión del conjunto completo de acciones de investigación que puse en práctica durante este trabajo de campo. A la luz de este cuadro, puede comprenderse que, durante los meses siguientes a la observación del Carnaval de 1988, yo tuviera en mi cabeza muchas más cosas aparte del REGISTRO DE OBSERVACIONES ESPECÍFICAS BASADAS EN LOS INTERESES DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA: * Observación de rutinas del proceso institucional (actividades académicas, claustros de profesores, reuniones de las juntas de evaluación, asambleas de la Asociación de Padres, etc.) + Observación de acontecimientos extracolidianos (actividades festivas y rituales) e Entrevistas en profundidad con agentes institucionales sobre los procesos de organización e Historias de vida de algunos alurmos para la valoración de las relaciones entre institución y ciclo vital e Aplicación de un cuestionario general sobre el contexto ocupacional y la estructura del nucleo doméstico, las actividades de ocio de los alumnos y sus intenciones ante el estudio y el trabajo e Tabulación y análisis exhaustivo de los rendimientos académicos, tomando como fuente las actas de evaluación del alumnado e Pruebas de evaluación piscopedagógica. Pruebas sociométricas e Redacciones sobre las "perspectivas de futuro” de los alumnos de 2? y cou, como material preliminar para el o trabajo de orientación e Entrevistas con los alumnos sobre el proceso de trabajo escolar y la toma de decisiones curriculares $ Entrevistas con los profesores en su función tutorial sobre las actividades y los valores asociados a la tutoría e Entrevistas con los profesores en su función docente sobre el proceso de trabajo escolar e Entrevistas con los padres de alumnos con rendimientos académicos deficientes e Entrevistas de grupo en todas las aulas y todos los niveles escolares del centro sobre la experiencia escolar, las estralegias de uso de la escuela y la toma de decisiones curriculares (Grupos de Discusión) Encuentros e intercambios esporádicos [1.4.3.6, 1.4.3.7]. 1.7. Documento 3. La preparación del Carnaval de 1989: un error durante el trabajo de campo El trabajo de campo es una práctica que exige mucho tiempo. El resultado que arroja en términos de registro de material empírico nunca es del todo satisfactorio. El etnógrafo siempre vive una tensión en el ejercicio de esta práctica de investigación. Por una parte, el material empírico siempre parece —y menudo es— insuficiente, cuando uno busca utilizarlo ya con un propósito argumental claro. Por otra parte, el material empírico generado en una investigación suele ser siempre excesivo en relación con el que será utilizado de hecho en la etnografía concreta. Así, como suele suceder en cual- quier oficio de montaje, grandes cantidades de material empírico quedan sin ser utilizadas en el producto final, pero cuando uno busca precisamente el material que ilustra ese argumento concreto que uno quiere expresar, entonces falta material. Esto se debe a la estructura misma de la actividad etnográfica. Puesto que el ajuste entre material empírico y contexto interpretativo se compone conforme avanza la investigación, es normal que ambas facetas sólo lleguen ya a encajar (en el mejor de los casos), cuando el texto etnográfico está completamente terminado [1.4.3.7]. Contemplado desde la perspectiva del texto etnográfico final, todo trabajo de campo es insatisfactorio y está lleno de errores. 1.7.1. En esto mi trabajo no fue una excepción. Sin embargo, el error al que me voy a referir en esta sección puede venirnos muy bien para ilustrar un aspecto más de lo que se encierra en la observa ción etnográf ica de la acción social. Tras esas páginas de diario que he venido comentando [1.5.9] se sucedieron muchas más, en las que registré una gama amplia de materiales 52 vuestra participación», P. 211 de Los primeros...: «En el script no se ofrecía nada más. Nada más podía esperarse. Ya nadie podía escuchar al presentador que cantaba los nombres de los ganadores del concurso de máscaras. Aleunos de ellos ni siquiera subieron al escenario. Se habían ido a comer. Este desorden final no se correspondía con la subversión pautada que podía ser inducida por el Carnaval. Se trataba, simplemente, de una despedida forzosa. Consciente de que la situación se venía abajo, uno de los presentadores tomó el micrófono: «Se da por terminada la fiesta de Carnaval del Instituto. Gracias por 54 el campo, sino en hacer inteligibles esos acontecimientos a la luzde las lógicas de acción de quienes les dan vida. Esas lógic ón expresan precisamente las formasde la acción,ño para un acontecimiento que se agotaen grafía no consiste en describir los acontecimientos puntua les que.suceden en blema de fondo es, como casi siempre, de orden epistemológico. La etno- evento 1989 hubiera sido mucho más inteligible para mí en el contexto más general de las acciones de organización del evento, que fueron promov idas por la directora del departamento de francés del centro con un grupo de profesores en las semanas iniciales del curso. En este sentido muy concret o, cualquier práctica por esos agentes sociales: en este caso, el carnava l que se celebró en debemos tener siempre bien presente que esa situación concre ta se encuentra en realidad en una trama de relaciones con otras situac iones puestas en do en etnografía observamos una situación social (en este caso, un camaval), 1.7.2. La lección que podemos sacar de este error es muy importante. Cuan- rando con ello las acciones que se estaban emprendiendo para organizar el carnaval de 1989. No observar directamente esas acciones fue un error de campo. Cuando me quise dar cuenta de lo importante que hubiera sido estar ahí, ya se estaba preparando la fiesta de febrero. olvidase la recomendación que me hiciera mi directo r de tesis [1.3.31, igno- No es extraño por tanto que, tras esta observación del carnava l de 1988, de ritual que cabía esperar de una institución que concedía poca relevancia a las prácticas socializadoras. cie de ritual en negativo, es decir, como la clase leer lo que escribí en la página 211 del libro, se hace evidente que interpreté ese concurso de disfraces como una espe- EL TALLER DEL ETNÓGRAFO mismo, . más lúdicas, el martes de carnaval. En esa semana habría dos cosas inrportantes: mar- «La celebración la haríamos coincidiendo con la semana de carnaval: las actividades “alumnos verdaderamente interesados: una especie como de especialización - «Entre las actividades: formación y mantenimiento de un seminario permanente con «El problema era'3.*, que tiene la revolución francesa muy tarde en la programación». 55 [Estos preliminares se justifican] «para que todo loque preparémos de cara a los o o alumnos vaya 'a lo mismo». Tendrán con Irene tres sesiones sobre la revolución francesa esta semana. - «Tendríamos que ponemos al día: el profesor jefe de historiava a pasar un documento». Ana toma la palabra para hablar de cómo va lo del segundo centenario: lee la lista de los : que se apuntaron y los designa como «coordinadores-organizadores». - Comienza Pedro resumiendo la situación de principio de curso: Hoy hay un claustro con punto único: informe sobre obras e inicio del curso. *M] me comenta gue a la reunión sobre la revolución francesa convocada por Ana act=: dierón quince profesores, prácticamente uno de cada sertinario. z 10- octubre ción pertinente para muchos otros aspectos de mi investigación. A continuación incluyo el registro de mi diario de campo en relación con la presentación de la directora del departamento de francés. 10 de octubre de 1988 asistí a ese claustro, en el que, como venía siendo habitual en todas las situaciones de observación, obtuve una rica informa- tir al claustro de profesores en el que la directora del departamento de francés presentaría la propuesta que había elaborado ese grupo de profesores. El ción. Cuando recibí el aviso de María José, pensé que sería fundamental asis- Nunca antes un carnaval había comenzado a prepararse con tanta anticipa- me indicó que se estaban celebrando reuniones preparatorias de un grupo de profesores para la celebración del carnaval. Esta situación era excepcional, 1.7.3. Entrado ya el primer trimestre del curso 88-89, la psicóloga del centro sino para un conjunto de agentes que, al organizar su acción social dé ésa forma, producen culturaen múltiples escenarios relacionados. OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS 14 octubre + MJ me comentales reuniones: con la subdirecto ra sobre la revolución francesa, Los pr olesores (15) tomaban apuntes «de forma puramente académica» [ha sido un consil derable error.no asistir a este posib le ritual de inversión]. o ÍA continuación pide propuestas, pero'no hay... — Mercedes — Dir rector (aspectos de einancición » =—- Gustavo a= Gerardo —— Compañeros del seminario de dibuj jo «Han ofrecido hacer trabajos: tes de carnaval, todos eestamos disfrazados con el monotema de la revolución fr: ancesa; toda la parte más académica... Más acorde con nuestro oficio: una exposición en algún local del ayuntamiento, con paneles informativos , diapositivas, cine, lo que.se quiera...» «Esto es sobre todo lo que está abierto a la par ticipa ción para tr. abajar lo con los chicos». «Además, un cineclub con Gustavo [catedrático de litera tura)» «Los profes ores que queráis hacer más ph opuestas...» : a EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 1.8. Documento 4. La observación del Carnaval de 1989, texto del diario de campo 1.8.1. Después de esta reunión, cada profesor comprometido con la celebración trabajaría en su parte. Por ejemplo, uno de los profesores del departamento de lengua y literatura convocó a esos «alumnos verdaderamente interesados» para preparar un texto rima do que serviría de libre to general del acontecimiento. Este texto, recogido más abajo [1. 10], fue titulado «Lo que la guillotina se llevó». 56 OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS febrero 1989. 1.8.2. He aquí el texto del diario de campo corr espondiente a la observación de la celebración del carnaval de 1989: 7 Hoy es carnaval, ¿No hay clase. Por la mañana: exposición y concurso des carte le En el patio han puesto una gran tarima, ensayan (Marí ía a la cabeza) unana performance. ara e «ponerla por] la tarde, No! 1ay nadieeen nel instituto salvo los que e sa, an. l : o o 57 buena parte de los que haa asistido se han vaciado la pai tenía problemas de luz y l sonido, seda escuchando músicaa brasileña a toda pastilla. En el aula de religión (capilla), pr eparan la guillotos Hay tres alumnos sin hacer gente «iba a mirar». María. no dej bas acercarse a laggente que se aproximaba a patio: el supuesto era queela : de alumnos. : En el patio hay un gran escenario entarimado con roselones y banderas con! los colo: > de la frances; a. A su derecha. están levantando un era muro de la Bastilla, sip ao de las. canastas, caj jas de cartón y papel decorado: María, Felipe y Luis con un grupo reducido (unos 5)y 50 6 verdaderamente participati os de la asociación En genera, hay mu) poca gente, e Nadie disfrazado: sólo un alumno en la zona ] la Bas. tilla, y algunosqque llegan a las 13. 00al centro, o a Observación de los espacios de carnaval en. e el centro ypor la mañana. a : Felipe )y Luis están en el patio, organizando la decoración ddel espacio, Toda. el ala izqui da del centro permanece cerrada. : Están or. ganizando |una re presentación de masas, Hay que destacar el papel directivo de OS profesores. Ger rarudo proyecta unana película a las 1L 00 en el sal lón de. actos A 58 ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS o de aquí adelante comienza a generarse una típica situación de inversión. Cuando me voy adr, MJ mé comenta algo ese spcial: esta tarde vendrán antiguos alumnos : “«de la época é en la que aquí había movimiento», que han ayudado a la organización del tema. También lo hicieron el curso pasado (en el día del libro). Alfohso y Ana los ven de vez en cuando, y podrían facilitarme un contacto personal. dirigido fundamentalmente al profesorado, A] pr oducirse estos dos guillotinamientos, especialmente el del director, d. rea-: lismo del sonido de lala guillotina, la representación de las cabezas cortadas y ¡el límite entre. ritual y realidad provocan un auténtico estallido de euforia enel público, que ya no se detendrá hasta el término del acto. Se decide trasladar la celebración (y el espectáculo) al salón de actos. En media hora, siempre bajo la coordinación de María o Ana, está la cosa montada. Se trasladan del patio al salón de actos con urgencia y colaboración siempre limitada de los alumnos los Se va llenando el salón; la soñe: ño va disfrazada salvo los grupos que mencionaremos— A la entrada, alumnos de los organizadores ofrecen (como elemento de disfraz y también homogeneizador) escarapelas vo y gorritos frigios. G. Después de María Antonieta pasan por la guillotina parte de los profesores —Mercedes, Luis, Ana... Algunos de ellos lo hacen tras hacerse de rogar 59 : zativo. Luego guillotinan a María Antonieta [Sonia], con un pliego de Cargos. de la Bastilla. Comienzaa funcionar la euillotina. Aquí hace por “segunda vez aparición el tema del instituto, Comienzan guillotinando a «Felipe» por su - nombre, y expo-: nen un pliego de cargos sobre deficiencias sobre todo de tipo físico y organi- Cuando llego al centro la lluvia ha arruinado la escenografía de la Bastilla. María,lorando, es consolada por algunos profesores en dirección. Felipe [el director del Centr o] es rey, Sonia (profesora de lengua) es María Antonieta, Gerardo es obispo. [Recordar las coplas - Mirar en la car peta roja]. F. tira abajo la representación de la Bastilla, POR LA TARDE E... Toma de la Bastilla, tras la entrada del texto del cronista, el puebl o (alumnos) sus La situación genera un clima de eufori la y bumor, siendo lor ronista —<con aplaudido. muy texto— de olvidos frecuentes tema del instituto en el desarrollo de la repr: esentación dela revolución francesa], Dd. Entrada del pueblo. Masa de alumnos disfrazados; suena la música del «ques- quesé se merdé» con la letra de «las quejas ( lel [Instituto]», [Primera aparición del Cuando salgo veo a Alfonso y Mayle con sendas escopetas de época. A las 13. 30 hay alumnos (sin disfrazar) en la parte baje a del centro y ennla ple za de can ente, en corros a su rollo, ¿Co Ent ada del campe esinado (representado por una sola alunma). B. Entr ada dela burguesía (pr imordialmente representada por alumnos) A. Entrada dela corte y del clero. Baile de rigodón y pase de modelos. sl verso: de los materiales textuales que ha prometido pasarme. María). Hay Un pr esentador que leva todo el rato el hilo conductor de los acontecimientos. El texto está escrito tituto» (María). En la puerta de entrada al centro ponen un frontón de papel. l ntento de «distr az del los c) La ausencia de participación del alumnado ( completa en e casoo de] Ss padr es) en. el montajede los escenarios y preparativos finales —actividad de la mañana. año pasado. b) La falta de exégesis ante mis preguntas inductoras a alumnos y profesorés. Las charlas se reducen a comentarios sobre el tiempo. Tampoco hay comparación «espontánea —y muy difícilmente aún cuando es inducida— con la celebración del Describo a continuación, sin entrar en detalles, las fases del espectáculo la la espera. Comienza el espectáculo. El salón de actos lleno, la música en off, pero:bie en y coordiña. a da con lo que pasa en el escenario. Tres padres en primera fila. són Jos únicos. Alguno : pr volesorés (por ejemplo, Luis) se han, tra aído alos niños. DESTACABLE: a) El sentido de performance de lo que ha montado María. en el vídeo posterior]. Me instalo; siempre con la cámar a, al pie del proscenio. [Lo que pasó en: el exterior, las entr ada organizada por María, soldados ala entrada del salón. Tuve ocasiónn de verlo OBSERVAR miados. Ána me comenta que la entrega de premios del concurso de carteles qued da para esta tarde: ahora no hay gente. Ayer por la tarde decidieron qué carteles eran los pre: EL TALLER DEL ETNÓGRAFO DEL ETNÓGRAFO [Roberto, él de dibujo], “otros se ofrecen voluntarios [Ana]; otros de ninguna manera» [Rosa]. Con cada caída de la guillotina el público vibra. H. Al acabar el acto el. cronista invita al personab a salir al patio, donde habrá baile. La gente sale comentando muy positivamente el espectáculo. Lourdes [profesora de historia que, según el comentario de María, había estado en contradel proyecto «por su falta de rigor histórico»] felicita ostensiblemente a María, que es claramente indicada por todos como la artífice del trabajo. : do lo hecho, guillotinaron, o y dice, como. ES DESTACABLE: OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS A) Que el «concurso de carteles ha pasado desapercibido», como ha hecho notar Pili... al acabar el vídeo, No ha habido entrega de premios. En suma, el carnaval ha transcurrido sobre los siguientes ejes: -B) Sólo se salier on del tema de la revolución francesa los disfraces de tres rockeros que salier on al escenario al final del espectáculo, y fueron amenazados (en broma) por Alfonso [disfrazado de guardia con una escopeta]. 0) l.- Organización del profesorado yel grupo reducido de alumnos, : 2. Participación estelar de la junta directiva (en especial del director). 3. Car: ácter mar cado de ritual de inversión. 4.- Homogeneización del disfraz alr ededor del tema de la revolución fr ancesa. D) Una cosa más: al terminar el vídeo (1) Alfonso pide un aplauso para el realizador (un antiguo alunmo); (2) María para el director; (3) alguien para María. Respecto al carnaval es importante destacar la estabilización de mi rol como agente relativamente neutral. Cuando ofrezco ayuda para el traslado de la Bastilla del patio al salón de actos, la aceptan y colaboro. Si no ofrezco mi ayuda nadie me la pide ni da por sobreent endido que deba ofrecerla, A los alumnos nno see Jes ocurre corprtarme la cabeza. 1.8.3. Si usted contrasta este texto del diario de campo con el texto que finalmente fue escrito para la etnografía Los primeros de la clase y los últimos románticos [1.12, páginas 366-375], comprobará que la diferencia básica entre ambos radica en la intención argumental. El texto del diario, donde se registra la observación del acontecimiento [1.8.2] es mucho más neutral en ella, los múltiples escenarios, los múltiples términos argumentales. Su propósito es describir la acción, de manera que en torno a agentes, y su sentido general para los agentes. No es en este texto la intención teórica del investigador la que ordena el relato, sino el tiempo social en el campo y la marcada intención de esas personas en el sentido de cumplir una queden apuntados, No hay discurso nii sobre: los. carnavales ded otros años ni sobre. otros carnayvales : actuales. performance, una puesta en escena. Tras la lluvia del mediodía, el propósito 61 dominante de esos agentes es salvar la escenografía y trasladar la acción al salón de actos. Como corresponde al texto de una observación realizada en el Al acabar el vídeo, la gente se marchas. Algunos profesores van vi 22 tomar algo. En e patio sigue la: música, pero ya no hay casi gente. «viendo el vídeo. al lado de Mas al [la ausencia de discur SO exegético cobra relevancia si se considera que he estado [Le pregunto —pueés la tengo al lado: «a ti no te han guill otinado. “aj E -dándolo) por supuesto: «No! ] a espectáculo. La actividad dec conte mplar el vídeo consiste, ante todo, en disfrutar vien=. La películ a pasa, ante el buen sentido del humor generalizado, deccar cajada en carcajada, entre los gestos y reacciones [fundamentalmente eemocionales| delos actores del - comentario interpretativo. Viendo el vídeo están los profesor es que se disfrazaron, : María, y todos los alumnos. que de forma más o menos clave: par ticiparon en da organización O repr esentación, completo —¿qué mejor ocasión para escuchar discurso exegético?— Pues no... Ni un E Mientra: voy al gabinete me cruzo con Luis, que me invita a ver el vídeo que: un 1 antiguo alumno acaba. de filmar. Bajo al laboratorio, que se va llenando de gente. Veo el víd leo giran a uno y. otro lado. En el patio hay música pero no profesores. Los alumnos (pocos, porque llueve) bailan, per o la gran mayoría mira lo que pasa. El baile es un corro dé unas veinte personas que EL TALLER 60 de investigación, nos reuníamos con frecuencia para discutir los 62 1.9.2. El día 28 de febrero de 1989, después de acudir al Instituto a hacer campo, quedé con mi director de tesis. Éste es el registro en el diario de la conversación que mantuve con él a propósito del carnaval: materiales empíricos que iba produciendo. Yo informaba a Honorio de mis materiales y debatíamos sobre su interpretación teórica. En esas discusiones iba generándose y enriqueciéndose el contexto de interpretación [1.4.3.1, 1.4.3.5]. Yo registraba esas discusiones en mi cuaderno de notas y después las pasaba al diario de campo. De ese modo, mi diario de campo iba nutriéndose de materiales empíricos (o de referencias a esos materiales empíricos) y de líneas de argumentación. proceso 1.9.1. El profesor Honorio Velasco dirigió mi tesis doctoral. A lo largo del 1.9, Documento 5. Una sesión con Honorio Velasco para discutir los materiales de la observación del Carnaval [1.8.2] mental [1.4.3.5]. Ese momento se recoge en el siguiente documento. hubo un momento muy importante en la configuración del propósito argu- 1.8.5. Más allá del evento concreto que tuvo lugar el 7 de febrero de 1989, 1.8.4. Pero debe quedar claro que, si es que ese texto del registro en el diario [1.8.2] es un texto válido para una etnografía es porque el concepto mismo de observación desborda el evento concreto y se extiende a todas las acciones que, puestas en juego por el investigador, son relevantes para dotar a ese evento de sentido teórico. Recogeré más abajo, en el punto 1.11, ese conjunto de acciones, y así quedará ilustrado que efectivamente observar es algo más que mirar por los ojos. escena una performance). da a expresar la acción de los nativos (emic: celebrar un carnaval, poner en hacia el polo emic de la investigación: lo que importa ahí es que la acción del investigador (efic: observar y registrar) se encuentra plenamente subordina- expresión de mis intenciónes teóricas, inclina este texto [1.8.2], claramente, campo, su propia composición es deudora del espacio-tiempo de la acción nativa, y por ello, aunque el texto de ese registro está escrito por mí desde la posición etic, el predominio de la expresión de material empírico sobre la EL TALLER DEL ETNÓGRAFO ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR del carnaval lonal al leit motiv se corresponde con la inversión ejercida en la. revolución fran- cesa, , y esta doble inver: ¡ón permite. trasladar la da dnstil La inversión : 63 LOS OJOS es real, el disfraz y el acontecimiento es me fórico. El este ritual se aprecia un juego muy notal le ent > metáfora y metonimia (e í infr . Honorio, sobre el caray OBSERVAR 64 EL TALLER DEL ETNÓGRAFO He aquí dos matices de reconducción institucional: para adecuarse alos papeles los alumnos a adecuarse a los papeles de puebl 0) Se ofrece la dirección y los O >) Se a sSe limita eny efectos 1meta no tanto los vicios de la revolución ancesa cuanto consecuencia, la metonimia posible que la. DO De un modo alegórico, pero cone efectos metonímicos: se dicen dem El drama car navalesco conduce a dos cosas: a lla Como — Úiguras de la institució o lones es da rey y Mere a puedo .l b) El drama camavalesco onduce también as « ejecutar» la a texto de las a “alumnos consideran alp e eS É En ado caso, todo, apunta a que see trat a den una4 resolución blanda, q tras estos preliminares essd OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS ale que una institución considere que un ritual caravalesco donde par- además como € esos común unaa etiqueta técnica, de referencia intr ainsti os... considero este ritual descable sin intervención pedagógica (peligr os ln ablo a Honorio del aa falta de relevancia Es n ste cas o raída del a transmisión isió de conocimientos: revolución francesa. No debemos centrar la discusión en una eventual ausencia de modelos, identidad, : tradición... (argumento, una vez más, deprivacionista), sino más bien en el posiciona- : 1 La pregunta que onda; a a miento, codificación dela institución de los po: de modelado. identidad, tradición, Así puede traducirsse a doble juego de «eficacia» (de acuerdo €con los fines institucio nales) l expresión de las «quejas del ¡instituto», «en este carnaval». » en juego las institu- La representación nodeja des ser un acto con intención didáctic a sobre el tema ae adémico de la revolución [recuérde se el claustro fundacional del ritual], limo peda Tal vez la falta de exég sis tenga que ver con esto; finalmente, los profes plido un papel técnico y no ritual han dramatizado una lección del programa: E una clase. e Aquí no hay ambigtiedad sobre la que proyectar exégesis; ( «visto que se han limita lo a cumplir la fase del un Proy ecto. Todo el sado sab erasu papel. Tal vez a la institución escolar |leo resulta dif cil prescindir del objetivoúl “una intencl iónE pedazónica 65 66 lución francesa; no antes. a educativa E So les situaciones €enalas 1] stitucione francesa sobre el fon o del carmaaval, Pan á afrontar e No es extraño o encontr ar.rr La tel coincidencia de laa celebración del a EL TALLER DEL ETNÓGRAFO | ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS | pera — OREA l o en términos de integración; pues “de otro modo (y si la iniciativa enteramente lógica > ose «decapitar» ante la masa del alumnado, su participaci ón se puede concebir: como 67 Si bien: es chocante que el dir ector de un centro deeenseñanza media se exhiba deján- (aprendizaje) de 16 que fue la revohlución fr ancesa. . titucional) decide hacer del carnaval una Nesta al servicio de la celebración tesis puede. remitirse al hecho central sobre el origen: del ritual:el claustro (contexto ins- He aquí un esquema sólo apar entemente asimétrico pues] laccaja interna see hall a enteamente mediada por la acción de transmisión pedagógica del pr ofesorado. Esta hipó- qe de ALoMnOS y PUEBLO pre CLALE) ARETTO AAC | FRANELA peITOMAE (CARMONA, lg, CIrE% TO ( [A0uA URL E PERES Sila institución se an riesgaa dai invel isión es por que ésta: se: halla sobr e contenmalizada runa nor ma de legitimidad: en tanto que alumnos cono dores des su rol de apre .. : ices es leegítimo impones se simbólicamente sobre los CALEMAADO ero áCorapo FCrrru cion OBSERVAR DEL ETNÓGRAFO revolucionaria hubiera sido suya) los alumnos hubieran decapit ado un muñeco (alusi- (metáfora). Documento 6. «Lo que la guillotina se llevó» ament produ-. un contexto al ritual en un ritual» es admisible [cortarle la cabeza a Felipe García, y no a Luis XVII, elloes posible gracias al sentido de perfor mance didáctic a que desde sus orígenes —fundación:. en el claustro— sustentó la idea de esta celebración progra mada; carnavalesca en el límite de su capacidad aislador a. Pero, si incluso esta «licencia director en el pliego de cargos (y no del nombre «Luis XVIII») dhe coloca a la metáfora espacio de riesgo» traducible en las expresiones de asombro, del no-puedo-creer-que - E le-va-a-cortar-la-cabeza-a-Felipe: espacio de riesgo reforzado por la mención expresa del . especial situación de compromiso conla realidad institucional, que sitúa de este tipo —con una estructura autopercibida tan nítida y relevan te— da luga auna - básicas [profesores/alumnos]: el que la inversión se plantee precisamente en Jugar en una institución educativa, donde sin esquematizar cabe señalar dos facciones Todas estas reflexiones ganan elocuencia cuando se piensa. que la represent ación tiene cidos en la revolución francesa. se ejerce al serviciode la explicación de los efectos de inversión históric De un modo meridianamente claro se cumple en esta celebrac ión a | fórmula «El medio es el mensaje»: dado que la revolución es una inversión , el habitual proceso carnava- . lesco cuya eficacia comunicativa se sirve del medio de la inversi ón de roles, en este caso se.mutre de la inversión (revolución) como mensaje didáctico: la inversió n carnavalesca - Por decirlo así, sólo con la participación efectiva de su persona ; la función técnica (pedagógica) del ritual conjura —por la mediación «así son las revoluc iones la referencia conflictiva a la decapitación simbólica del director : Felipe se ofrece como d ¿La (metonimia) para cumplir con un rol ritual por el queha de ser decapita do como rey . - vo)al director, en señal evidente de conflicto. EL TALLER 1.10. 1.10.1. Como un niño que toma en sus manos un objeto parcialmente conocido y le da vueltas y vueltas hasta hacerse relat ivamente con él, el etnógrafo —en este caso con su director de tesis— exami na detenidamente el mate- rial empírico hasta construir un contexto de interpretación [1.4.3.1]. 1.10.2. Queda ahora por hacer la tarea de monta je [1.4.3.6] con dos ejes fundamentales que se combinan recíp rocamente. En primer lugar, es preciso articular ese marco interpretativo en un marco argumental interno, construir 68 OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS la observación como un relato que ya no responde solamente a la lógica de la acción de los nativos (emic). Ese carnaval, un suceso único, un caso, ha de servir de pretexto relevante para ilustrar un tipo de comportamientos exi- siendo una tarea de composición con arreglo a la lógica ilustrativa del discurso del etnógrafo (etic). No será ya, en consecuencia, un carnaval desarrollado específicamente por esos agentes sociales, sino un ejemplo de [1.3.2.5]. Ese traslado del caso al tipo es el movimiento acción ritual al servicio de un argumento teórico: mostrar la operatoria de la dimensión convencional de la experiencia [1.3.2,7, 1.3.3.2] en un peenario de prácticas escolares universalistas orientadas por el énfasis en a dimensión instrumental básico que todo ejercicio de observación exige para trascender el contexto local. En la composición clásica de los textos etnográficos que tienen la orma de monografías, compuestas linealmente como una serie de capítulos con sus respectivas secciones, este primer ejercicio de articulación responde a la creación de esas secciones o capítulos. 1.10.3. En segundo lugar, es preciso situar esa porción del argumento la que queda ilustrada por ese caso concreto— en el conjunto general del texto etnográfico [1.12], en el que jugará su papel argumental junto con os cuerpos de material empírico igualmente tratados como casos empiricos) EN de tipos (teóricos). En la composición clásica mencionada, esta tarea general montaje y articulación responde a la creación de la monografía con la ordenación de su argumento en un índice general. En el punto [1.12] veremos ese índice general. 1.10.4. Para el montaje del marco argumental interno [1.10.2] me serví de un trales del contexto de interpretación. En esta tarea de montaje podrían documento generado por los agentes del campo. Ese documento, construido literalmente como un fibreto, me permitía respetar hasta cierto punto el sentido expresivo del evento con la ordenación nativa de las acciones en el escenario ritual, e introducir al hilo de la composición las ideas teóricas cen- haber cabido una infinidad de alternativas, porque de hecho cada observación generada en el campo es susceptible de una infinidad de montajes producidos en la mesa de trabajo. El principio epistemológico general de esos ejercicios de montaje consiste en responder a dos exigencias: (a) la veracidad empírica, que consiste en respetar, por todos los medios al alcance del etnógrafo, el sentido de la acción nativa que tuvo lugar en ese caso (emic), y (b) la consistencia lógica, que consiste en establecer un conjunto de proposiciones bajo la perspectiva de una interpretación teórica consistente y relevante para el 69 70 Nuevo sube, redoble. tambor; acerca estrado coloca Comienza se al LLEVÓ os a invito a abrir limpiaros las los ojos, orejas, y (o a que una toda es con la la función merienda, concurrencia. gusta buena aprovechen el tumulto disfraz de las doncellas pa tomarse libertades, confianzas o licencias. el no Pongan atención las mozas, las rubias y las morenas, que en el lugar tienen fama de estar todas ellas buenas; Pongan atención los mozos y tengan las manos quietas; si Se disculpan los actores por si ofenden o molestan; pero esperan ser pagados a no hurgaros las narices a hacerlo cuando no os vean), a escuchar lo que se os cuente y a aplaudir cuando CONVEnga. los de se SE Buenas tardes tengan todos que han venido a esta fiesta: fono. redobles narrador GUILLOTINA (£1 LA QUE_ LO el el de mieró- parlamento). ante acompañado pretensión científica de la etnografía las convierte en exigencias inexcusables, que deben ser puestas en práctica con la menor laxitud posible. 1.10.5. Para el montaje interno de la observación me serví del libreto «Lo que la guillotina se llevó», elaborado en el tiempo prepar atorio de la celebración por un grupo de estudiantes del Instituto con un profesor del departamento de lengua y literatura [1.8.1]. He aquí el texto que escribieron: lados como montajes, particularmente en el relato o el cine documental, la caso (etic). Si bien es cierto que, con mayor o menor laxitud, estas dos exigencias pueden ser cumplidas también por otros géneros de discurso articu- EL TALLER DEL ETNÓGRAFO Año en los la París: al y a parchís; moda París, la en comía la se usaban cuidarse nobles llevaba los los de andaba salas las Satanás a del SIDA lujuriosos de calle. Versalles suelto nobles bailan los separan y condón). Los (Música. Los clérigos ellos (para se hora de la siesta el amor practicaba ocasión, a se si existía bebía, el no no ofreceré Para más daros envidia detalles. muy les de ríen) Al pegados; regañan) modelos) se Marsellesa») Charlan, «La (Desfile noches, las rigodón: por y, se bailaba de nobles, nobles. Luis. los los de trajes estos que llevar aquí. les mostramos Versalles, por y vestir Versalles Para se en divierten ¡Ah, la noblés de la France, a le palé de Versalles...! En juegan dicen estrado súbditos se nueve stecientos acordes dicen las damas la ví», beben sorbos de anís. que hay en «sé y y mil corte ví», al la mientras «Sé de ochenta (Suben y fuertemente de la gran revolución: REVOLUCIÓN FRANCESA!!!! (Suenan LA relato, este Escuchad esta historia verdadera OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS EL TALLER 7 DEL ETNÓGRAFO Los burgueses, (Se tanto, retiran. entre burgueses. estado no había. ni una rosca se comían; pasta gansa les sobraba pero poder no tenían. Por eso estaban, los hombres, de reuniones todo el día: los el tercer cuarto ya (Aparecen eran porque se pescuezo dijo- aquí» reclamaban Generales caudales... Termina Hablan la en música) corro, caballero que conspirando; más tarde exhibirán guillotina de cartón y se la pasarán a otros, mientras habla el narrador) cuando supone una unos noche estaban Una cacharro conspiración, un plena iba a causar sensación. doctor que se llamaba idearon en que Un diferencias» el a la hora de morir: todos, en adelante, haya Don José de Guillotín inventó una maquinita pa ajustar el corbatín. «No que Estados burgueses pongan los Los los y un principio igualitario: «Al morir, todos iguales»; en vida ya es otra cosa: de «Poderoso por Paco Ibáñez. Cesa la música en seguida) suena cantado mientras Dinero, van, don (5e lo sabía. tierras trabajando él unas es depende Y y serían, el culo mundo, que nunca suyas el campesino era del (Sube santa hielos nobles, la Sometido, los por los es a Dios al OBSERVAR estrado sojuzgado por el me pobre su se quisieran «qa garganta el de ES ALGO QUE MIRAR POR LOS OJOS Simula MÁS tierra) el los texto) clérigo, cada) la el con fondo campesinos de labranza amenazador) al de de campesino. trabajar un noble acuerdo el diezmos cielo, tanto, aperos gesto grupo y Aparecen sus El salían. irá», y representante clero, monarquía, un sequías, (Sale y campesino, el decían-; quiere le verás y continuación, (El más moral que el Alcoyano -otra cosa no teníaechabá a la vida el pobre, que a duras penas vivía. por por le miman «Dios y obispos bueno -los sé no consumía: te espera María». donde impuestos los el dugue Para pedía: el recaudador que la Duquesa bien, «Cumple cada día». cargas, sus el reza por ti por Abrumado «Si con retiran. campesinos, (Se otro gallo cantaría...». mientras trabaja se dice, de sol a sol todo el día. por reprimen campesinos Los de rebeldía; sus ansias el odio y la vergúenza pero (Suena palos, y muestra al estrado Sube canta, amenazadora. en actitud etc. horcas, y desaparecen a cantar al público vinieron) por donde Invitan 73 5 | 74 EL TALLER DEL ETNÓGRAFO desenlace cruento. al Rey en un cuaderno un refrán popular: cantan las quejas, con la de «El barón del empieza a a la daba» país reina; el se chamusquina. oler a que ya don no Luis María hay nuevo (Tras cambiándose dijo querida «Esto de de el atención toma, reina, chaqueta. la sobre el tamborilero lo pare, Antonieta». a música bidé») narrador) reclama «Marsellesa» a todo volumen. Toma de «La Bastilla») quien la la (La pueblo, que muchos siglos vivió mudo y de rodillas, se le hincharon las narices y fue y tomó la Bastilla Al lo rey ciertamente y el acabó dice «Se el tiempo. El Rey se dice: «¡Está la cosa que trina!». Los Estados Generales 2 la fuerza se terminan, mientras el tercer estado en Versalles se amotina. Pasa (Se que se quejen los alumnos del [nombre del Instituto]. dice escritas todas sus quejas. «El que no llora no mama». mandó empezar, todo el mundo, sacando rencillas viejas un La cosa estaba muy negra la Francia de aquel tiempo; muchas voces presagiaban Para en con disimulo ES ALGO el rey razones los demás; que más mucho mal, goteras bastante provocan huelen que vistas que el al insti mar; al personal, encerrar ventanas de amplias lugar hermosas pa considerando y en que no vienen a arreglar; considerando que hay rejas y nos el LOS OJOS Redoble del rey) de 73 tambor) arrodillado. sentencia sentencia la patio la es particular, se moja llueve el oye de insti del y cuando que Considerando (El las su rey se condena. ciudadanos, sentencia. (Lectura mundo las que al La justicia, ha dictado Oiga A jugar a la pelota que mortal, es un peligro destroza el cemento porque al jugar; las pelotas nos han arreglado que aunque de mear los lugares al olerlos que hay escapes por POR verdugo) MIRAR lado, QUE un carrito, el estrado, guillotina. MÁS (Los Reyes son conducidos en hasta por entre el público, sobre el que se coloca la tiranos, como Juzgados de indecencia, acusados sufrieron pena de muerte y la reina el rey don Luis en una humilde carreta; pero no fueron muy lejos: atenta, la revolución, echó mano a los monarcas y les cantó las cuarenta. Huyeron OBSERVAR 76 y EL TALLER DEL ETNÓGRAFO El que es a no por se feo estos a carta merece cargos decisión pueblo cabal, el muy graves popular. en este siti o estu diar que está el pueblo hast a el gorro del [nombre del Instituto], condenamos a Felipe, que fue de este lugar, morir guillotinado rey Son ve su ex-majestad; vivido mucho tiempo los demás. - rey. del antes) cabeza a jorobando como Ya ha sujeta; como la sentencia, popular) sentencia, ejemplar, sin bien meta. clamor la es es m edio lectura de María-Antonieta. y tienen pescuezo del Cúmplase, pues, Justa y que en está Rueda que tambor. muestra de y que ruede su cabeza en martes de carnaval. la (Redoble aprovechando verdugo Y con la guillotina dispuesta otra vez para, cortar, vamos (Nueva piedad clemencia; Considerando que siempre nos han llen ado de afrentas profes del instituto, los sin ellos que nos ponen de ejercicios, traducciones y problemas, a mog oll ón porque va cada loco con su tema; considerando que es hora, de agarrar por dond e quema la sartén que por el mango blanco la cruel María-Antonieta a que bajo la cuchilla considerando que es tiempo de que el pueb lo se divierta, fallamos y condenamos a su y en esta Sirva: su tarde muerte Dios nos libre nos apunta nos examina, que a de tambor. ejemplo fiesta. la cabeza de la reina. OBSERVAR ES ALGO MÁS QUE MIRAR POR LOS OJOS de de de la gente en libretas, nos manda Rueda resolver mil papeletas y no nos deja sacar ni una mísera chuleta.. Muera en guillotina ahora La ex-reina María-Antonieta: no volverá, ciudadanos, hacernos más la puñeta. El (Redoble este cuento historia da fin, fiesta alegría. la termina. ¡¡¡LA (Gritos suena GUILLOTINA!!! Marsellesa la multitud) de la multitud. a todo volumen) a verdugo la muestra entre el clamor popular. Las cabezas de los monarcas son arrojadas Aquí la pueblo días. pocas: los y el jolgorio todos con siga aquí Que ven hay se Revoluciones no está... Ciudadanos, compañeros, resolvamos las inquinas: aquí hay varios profesores aquí La Fin. 1.10.6. En el punto 1.6.9.3 indicaba que el material de observación no excluye el discurso verbal de los agentes sociales en el campo, sino que lo incluye como parte del discurso o curso general de la acción social. Ahora podemos ver también con claridad que el material de observación no excluye el material documental producido por los agentes en el campo (un material documental que, como en este caso, puede expresarse igualmente de forma verbal), sino que también lo incluye como parte del discurso o curso general de la acción social. Para un caso concreto de observación, los agentes pueden producir acciones sin palabras, acciones con palabras (que a su vez son un tipo particular de acciones), y acciones que crean documentos. 1 QUE MIRAR POR LOS OJOS 78 A Claustro 1989 Documento en el campo: «Lo que la guillotina se llevó» [1.10.5.] Carnaval de 19891 Discusi ión] con Honorio Velasco [1.9.2] N l La escrituraf cr .] 003] / y Mesa de trabajo La tarea de montaje 0 +1.) Carnaval de 1989 Cuaderno de notas Claustro 1989 [1.3.2.] Observación de acción social en el campo Í Carnaval de 1988 115.4. Í” Carnaval de 1988 El contexto de interpretación La guía de campo [ !. En esta primera sección de El taller del etnógrafo he mostrado el conjunto de operaciones que se incluye en la siguiente figura. Esta figura se lee empezando por la mesa de trabajo, arriba a la izquierda, en la guía de campo y el contexto de interpretación. A partir de ahí, las flechas y la llave en rojo van mostrando la secuencia aproximada de acciones hasta la escritura del texto que fue publicado. Si usted hace click en los números entre corchetes, irá al fragmento de esta sección de El taller del etnógrafo donde se desarrolla cada acción y donde se presenta cada material. mentalo teórico [1.4.3.1, 1.4.3.4, 1.4.3.5, 1.4.3.6, 1.4.3.71. elao DN Ñ 79 a p: artir de ie text correspondiente encontrará á el texto j 3 Si esá manejando una copía en papel de este libro, o la página 345. + Encontrará el texto correspondiente a partir de la página 351. ha leído el punto [1.6]). Haciendo click aquí, podrá leer el índice general de la etnografía de la a mn que formó parte este material de observación. Este material fue a parar o Hacen ón». revoluci pasaje del capítulo 5 del libro, titulado «El día de la uye inc se click aquí*, obtendrá el texto completo de ese capítulo 5 (donde si también la sección correspondiente al carnaval de 1988 que ya conocerá denación conducente a formar un argumento teórico. textos ceso mismo de investigación. Si usted compara los o o : eN que le he ofrecido [por ejemplo, en 1.8.2], con la utilización de esa en es evi hay que bará compro do, publica ción en el libro que finalmente fue implica o publica texto el que bará continuidades, pero también compro una reoruna selección del material del diario y en alguna medida también [1.4.3.2] y registrar el material empírico [1.4.3.3] son, desde luego, opera- etnográfico, en este caso un texto escrito, IU ciones necesarias de la observación etnográfica. Pero esas operaciones de campo quedan mudas si no son complementadas con las operaciones del trabajo de mesa con las que componemos una interpretación, es decir, transformamos esa observación en una observación relevante para un fin argu- en esta MÁS del producto que concurren ES ALGO campo y Junto con las tareas de producción de material empírico en el de consy as analític ías tareas o de producción de las categor junto Con n dellas context trucció de interpretación en la mesa de trabajo, la confección 1.12. El texto publicado OBSERVAR observación es ilustrar de forma precisa el título de esta sección: observar es algo más que mirar por los ojos. Estar donde está la acción, percibirla de acciones y materiales El conjunto de acciones y materiales que concurren en esta observación Representar el conjunto 1.11. EL TALLER DEL ETNÓGRAFO ¿DE QUÉ ESTAS Sección 2 HABLAN PERSONAS? 81 Como en las demás cuya 83 podemos designar con mayor certeza a ese diálogo con la palabra entrevista. intención al menos implícita en su discurso verbal, y, precisamente, cuando ampliamos nuestro conocimiento explícito de esas intenciones, es cuando etnógrafo tenga de sus propias intenciones teóricas, siempre hay alguna relevancia téorica para la investigación puede llegar a encontrarse mucho tiempo después, o acaso nunca. Independientemente del conocimiento que el siones, es frecuente registrar comentarios de las personas del campo fo se las encuentra como cualquier persona que anda por ahí. En esas oca- Muchas de esas ocasiones no son buscadas intencionadamente. El etnógra- po se le ofrecen al etnógrafo muchas ocasiones para dialogar con los nativos. puede tener una mayor o menor conciencia reflexiva. En un trabajo de cam- 2.1.1. El primer supuesto es común a cualquier técnica de producción de material empírico: cualquier diálogo en el campo, cualquier entrevista, responde a un conjunto de intenciones teóricas de las que el propio investigador parte de un proceso más general de trabajo en el que ese diálogo cobra sentido. En el marco de cualquier investigación etnográfica, los diálogos y las entrevistas con las personas del campo se producen con los siguientes supuestos. Una vez más, mi principal intención al escribir esta sección es ilustrar con el mayor detalle posible que dialogar con las personas del campo es sólo una 2.1. Dialogar en el campo, entrevistar secciones de este libro, en ésta tampoco tengo la pretensión de mostrar exhaustivamente los problemas metodológicos de la entrevista como técnica de producción de material empírico. Aquí muestro simplemente un ejemplo, al hilo del cual es posible reflexionar sobre algunas prácticas de investigación relativas a la entrevista en el marco general de la metodología etnográfica. concreto de trabajo sobre un material de entrevista. En esta segunda sección de El taller del etnógrafo ofreceré un ejemplo EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 2.1.2. En los límites de este Taller, Una entrevista es un diálogo sostenido entre un etnógrafo y alguna o algunas de las personas del campo en el que rigen dos convenciones básicas: (a) que el etnógrafo solicita a esa o esas personas un discurso verbal intencionadamente, y (b) que el etnógrafo conoce más o menos los fines de conocimiento que le llevan a solicitar ese discurso verbal. Con estas dos convenciones básicas, se produce un supuesto básico en esa interacción: la persona o las personas del campo que dicen su dis. curso verbal se lo dicen al etnógrafo y, en consecuencia, esperan de él que formule qué es aquello de lo que desea hablar. A diferencia de cualquier otra situación de diálogo en el campo, en una entrevista un etnógrafo no puede andar totalmente perdido, a verlas venir: y por eso es importante para extraer el máximo rendimiento a una entrevista (y también para tratar de forma adecuada a las personas que nos dan sus palabras) llevar a esa situación algún conocimiento previo de las intenciones de nuestra solicitud. 2.1.3. El segundo supuesto de ese tipo de diálogos que designamos entrevistas es el siguiente. Aunque cualquier diálogo y cualquier entrevista contiene siempre elementos y dimensiones observacionales exteriores al lenguaje verbal (dimensiones temporales, elementos del escenario, aspectos de la presentación de las personas o de sus acciones que no comprometen direc. tamente su expresión verbal, etcétera), una entrevista es básicamente una situación intencionadamente producida por el etnógrafo para obtener dis- curso verbal. En muchas ocasiones, los textos sobre metodología de la entre- vista dedican extensas secciones a desarrollar esos elementos exteriores al lenguaje verbal como si fueran esenciales para la comprensión del material especificamente verbal. En general, esos elementos no suelen ser esenciales. Los etnógrafos entrevistamos a las personas del campo básicamente para obtener de ellas su discurso verbal, ni más ni menos. El que registremos con mayor o menor detalle esos otros elementos y dimensiones no debe despistarnos de nuestro objetivo fundamental: obtener discurso verbal. O sea que una entrevista se vertebra, básicamente, sobre la escucha que hacemos de los que nos van diciendo las personas del campo. Como explicaré al presentar el quinto supuesto [2.1.6], la escucha funciona en realidad como una observación de las palabras, una observación de ese discurso verbal que producen las personas del campo. Es decir, lo que un etnógrafo pone en el centro de su 84 ¿DE QUÉ HABLAN ESTAS PERSONAS? atención al entrevistar no es si el entrevistado se expresa autoritariamente o con desenfado, si es cordial o reticente, si lleva corbata o gorra militar, si se desde luego prestar atención a toda esa clase de cosas, sienta en la silla rígidamente o si mueve nerviosamente un bolígrafo entre sus dedos —puede pero no centralmente—. Lo que un etnógrafo pone en el centro de su ateninteresa observar en esa situación. Una consecuencia de esto es que, en ción es el discurso verbal del entrevistado. Ésa es la acción concreta que le etnografía, el registro de las dimensiones observacionales exteriores al lenguaje verbal no puede suplir a la observación de situaciones sociales como las presentadas en la primera sección de este Taller. La entrevista es comple- mentaria de la observación de situaciones sociales, y no puede sustituirla. Una etnografía que prescinda de cualquiera de estos dos procedimientos será una etnografía deficiente. 2.1.4. El tercer supuesto de la entrevista etnográfica apunta directamente a la pregunta que se encuentra en el título de esta sección de El taller del etnógrafo: ¿De qué hablan estas personas? Un buen entrevistador sabe que el discurso verbal de cualquier ser humano contiene una multiplicidad de dimensiones analizables desde el punto de vista antropológico. En esta complejidad descansan los principales malentendidos a propósito de los usos del material empírico producido a través de las entrevistas, y también las críticas que se formulan a la utilidad de este-tipo de nrateriales. 2.1.4.1 Como sucede cor: cualquier otra clase de material empírico, las dimensiones de análisis del material de entrevista dependen directamente del problema de investigación y de las finalidades teóricas o descriptivas con las que el etnógrafo se acerca a su interlocutor. En relación con esto, la casuística es ilimitada, por lo que no conviene ofrecer recetas cerradas. Un investigador que estudie, por ejemplo, la clasificación que los nativos hacen de sus tierras o sus plantas desde un punto de vista cognitivo, estará interesado en una análisis detallado de las categorías de clasificación semántica que esas personas utilizan en su discurso verbal, y de las composiciones estructurales que esas categorías adoptan en la expresión verbal. Una etnógrafa que necesite información descriptiva básica acerca de cómo se ordenan los diversos puestos laborales en una institución, prestará atención sobre todo al contenido más informativo del discurso, es decir a lo que dice descriptivamente de esa institución, con el objeto de orientarse después en el campo. Pero una etnógrafa que, habiendo logrado ya 86 ETNÓGRAFO una destreza suficiente en las prácticas y rutinas de esa instituc ión, desea indagar sobre las ideologías morales de sus empleados acerca del trabajo, analizará ese material verbal desde el punto de vista de los intereses subjetivos de esas personas en un contexto de interese s rela. DEL es simplemente retener esta idea: el material acerca de su propia posición en un campo de posiciones así: «¿qué dicen estas ción no se hace aquí, desde el supuesto de la verdad referencial, conrefe- do nativo, es decir, contiene una dimensión que denomin aremos 87 lisis basado en el examen de las perspectivas o posiciones sociales, entonces podemos sospechar que ese dirigente no estaba hablando del número de mujeres en el club de fans, sino de su propia posición o perspectiva social (la del dirigente) en relación con cómo ha de ser considerada la participación de las mujeres en su club. Con «no tenemos mujeres» lo que puede estar diciendo es «hay mujeres inscritas, considerar si nos ha mentido o no. Si para ese texto usamos un aná- pero desde mi posición y perspectiva en relación con ellas su participación es tan deficiente que no cuento con su existencia». La triangula- puesto que él ha dicho lo que ha dicho y nosotros somos los que tenemos que interpretarlo (él no tiene la obligación de interpretarlo analíticamente), cae totalmente de nuestra parte la responsabilidad de analizamos ese texto en su dimensión informativa o referencial. Pero, sociales diferenciales?», o sea, «¿desde qué perspectiva están hablando de entre las diversas perspectivas desde las que es posible hablar en ese campo?». Supongamos que acudimos a las actas del club de fans de Rocío Dúrcal y encontramos inscritas a más mujeres que hombres. ¿Nos ha mentido el dirigente del club? Desde luego que lo ha hecho si personas pregunta «¿de qué hablan estas personas?» de las perspectivas o posiciones sociales. Esta dimensión interpreta la 2.1.4.3. Por otra parte, los textos verbales que nos dicen las personas del campo son suceptibles de análisis en el plano que denominaremos rencial o informativa. Esta dimensión intepreta la pregunta «¿de qué hablan estas personas?» así: «¿qué dicen estas personas acerca de cómo son las cosas en su mundo?». Un dirigente de un club de fans de Rocío Dúrcal en un pueblo de Aragón puede decirnos: «En nuestro club no tenemos mujeres». Al interpretar este texto verbatim en su dimensión informativa, hacemos el supuesto de que esa persona nos está aportando una información referida a su club y pasamos a considerarlo un enunciado sometible a una prueba de verdad referencial. Esto quiere decir que, en su dimensión informativa, los textos son falsables, y podemos triangularlos con otros materiales empíricos para validar su veracidad. Puedo consultar las actas de los socios del club y comprobar si es verdad (en este sentido referencial de la palabra) que ahí no hay mujeres. ¿DE QUÉ HABLAN ESTAS PERSONAS? 2.1.4.2. Aunque no es posible cerrar una lista de posibilidades como la ejemplificada en el punto anterior [2.1.4.1], sí es posible ofrecer una imagen mínima de las dimensiones de análisis incorporadas en cualquier discurso verbal producido en el campo (no sólo el de entrevista, pero también el de entrevista). En su libro, Etnografía. Métodos de investigación (Barcelona: Paidós, 2001), Martyn Hammersley y Paul Atkinson nos ofrecieron de forma muy certera esa imagen mínima: cualquier material verbal producido en el campo es susceptible como mínimo de dos planos de interpretación analítica o descriptiva. Ese material nos habla, por una parte, de los estados de cosas en el mun- hacer que fuera así) desde nuestra posición etic como investigadores. personas a las que entrevistamos hablan de determinadas cosas, desde su posición emic, pero hablan de ruuchas otras cosas (o deberíamos verbal producido por medio de entrevista etnográfica es susceptible de una diversidad de posibilidades de análisis, tan extensa como pueda serlo la diversidad de finalidades teóricas para las que ha sido producido, o para las que eventualmente puedan ponerse en juego en el futuro. Las mejor en este momento como es probable que el etnógrafo interesado en estudiar el espacio cognitivo relativo a las tierras y las plantas intentará produci r una entrevista firmemente orientada por el tema (pues no pretende ahí, probablemente, hablar de otras cosas como los tipos de animales o los tipos de familia), es probable que el tema de conversación pese mucho menos en el caso del etnógrafo con una pretensión sociolingiísti ca, (Todo esto es probable, pero no seguro; naturalmente). Como no es posible ofrecer recetas cerradas ni cerrar un lista de casos limitada , lo tipos de usos fonéticos, sintácticos, semánticos o pragmáticos. Y, así correlaciones entre diferentes tipos de agentes sociales y diferent es en sociolingúística, analizará esos materiales de entrevista buscando es indefinida), un etnógrafo que está interesado precisamente en la expresión verbal de las personas de un campo, al estilo de los estudios tivamente enfrentados entre sí. Como último ejemplo (insisto: la lista EL TALLER EL TALLER DEL ETNÓGRAFO trastando lo que dice el texto con el estado del club de fans. La trian. gulación se hace aquí desde la hipótesis de la existencia de diversas perspectivas en torno a la definición de la parti cipación de las perso ¿DE QUÉ HABLAN ESTAS PERSONAS? 2.1.4.5. Es posible ir un paso más allá en esta reflexión. nas en las actividades del club. Un texto verbal de un nativo, analizado en (a) En los escenarios de acción humana, las personas hablan acerca de objetos (incluidas otras personas) que presentan una referencia relativamente clara. Dicho con mayor precisión, para esos objetos es relativamente verificable su existencia en el exterior del discurso verbal (o de otras formas de discurso) de las personas del campo. su dimensión de las perspectivas o posiciones sociales, no es susceptible de falsación. No puede ser evaluado con las etiquetas «verdade. : ro/falso». En esa dimensión de análisis (que usamos nosotros, desde nuestra posición etic), las personas de un camp o ni mienten ni dicen la Hablo con Alejandra, trabajadora en un ayuntamiento, acerca de la estructura de las concejalías. Puedo considerar con relativa certeza Ahora hablo con Esther, una maestra que se identifica como «católica practicante y de izquierdas», sobre los programas de catequesis en la escuela donde trabaja. Esther habla sobre Dios y sobre la enseñanza de su doctrina en esos programas. Dios es un objeto cuya existencia cartar su existencia positiva en el exterior de los discursos. racionalmente indecidible, el enógrafo profesional hará bien en des- de otra índole). Toda la existencia de esos objetos se agota en su existencia como expresiones de un discurso. Esta regla de interpretación no tiene por qué comprometer el orden de las creencias personales del etnógrafo (muchas de ellas no necesariamente sometibles a un requisito de racionalidad), pero sí es imprescindible en el orden de sus supuestos profesionales cuando trabaja como etnógrafo. Puesto que la existencia de esos objetos en el exterior de los discursos mismos es hecho de haber sido enunciados en el interior de un discurso (verbal o bién acerca de objetos (incluidas otras personas) que no presentan una referencia clara, o para los que es indecidible su existencia referencial. Para esos objetos debemos suponer racionalmente que no hay una existencia fuera de los límites del propio discurso en el que esos objetos se enuncian. Es decir, debemos suponer racionalmente que todo predicado de existencia acerca de esos objetos lo es acerca del (b) En los escenarios de acción humana, las personas hablan tam- independiente de las representaciones discursivas de Alejandra; y, de la misma manera, que (2) existen las concejalías, y (3) existe una relación formalizada entre ellas. Esto quiere decir que, para estos objetos, es posible desplegar como mínimo una doble estrategia de análisis, teniendo en cuenta tanto la dimensión referencial o informativa [2.1.4.2] como la dimensión de las posiciones o las perspectivas sociales [2.1.4.3]. que (1) el ayuntamiento existe como una institución relativamente verdad. Sencillamente, en relación con esta dimensión de análisis de las posiciones o las perspectivas sociales, el par de conceptos «verda- dero/falso» no es pertinente. Pero, aunqu e en esa dimensión de análisis el texto no es susceptible de falsación, sí que es susceptible de contrastación con otras perspectivas y posiciones sociales en el mismo campo. Podríamos escuchar así que, a su vez, una mujer del mismo club nos dice «En nuestro club no tenem os hombres». De lo que unos y otras nos están hablando, si inter pretamos lo que nos están diciendo en la dimensión de las perspectiv as y las posiciones sociales, es de la estructura general de las perspectiv as en el campo social de ese club, mostrándonos una realidad de un orden diferente a la reali dad del orden referencial o informativo. La realidad del orden referencial o informativo es la que describen con mayor o menor veracidad los agentes del campo (emic), cada uno bajo el control de su posición individual; la realidad del orden de las perspectivas o las posiciones sociales está al alcan ce de quien puede contemplar el campo en su conjunto, con una hipótesis teórica acerca de su estructura de posiciones sociales y de las relaciones entre ellas. Compuesta generalmente por el investigador (etic), la respo nsabilidad sobre la veracidad de esta hipótesis no recae ya sobre los agentes del campo (que de hecho no la han enunciado), sino sobre el investigador con el conjunto de pruebas empíricas disponibles. 2.1.4.4. Puesto que la etnografía, con el concepto de cultura, se ocupa centralmente de estudiar escenari os de vida social producidos por individuos-en-relación (Cultura, amtropol ogía y otras tonterías, Madrid, Trotta, 2010), no parece necesario insistir en la importancia crucial que tiene la incorporación del análisis de las perspectivas o posiciones sociales en los textos verbales que obte nemos por medio de entrevistas (o por cualquier otro medio). 89 será por otra parte interminable) es el camino 90 fica (p. 225), y con el concepto de individuo-en -relación enunciado en Cultu- 2.1.5. El cuarto supuesto de la entrevista etnográfica tiene que ver con el concepto de intertextualidad enunciado en La lógica de la investigación etnográ- para ir matizando y ponderando nuestro estilo en lo que se refiere a estos delicados problemas de interpretación. que, si es adecuada, primer lugar la distinción entre la dimensión informativa o referencial y la dimensión de las posiciones o las perspectivas sociales. Sólo partiendo de esta comprensión fundamental es posible ir forman do con el tiempo una sensibilidad de juicio, al realizar nuestras propias entrevistas y llevar a cabo nuestros propios análisis. La discusión racional a la que nos veremos sometidos al hacerlo así (una discusión puntos [2.1.4.5 (aJ(b)l. Podríamos decir que, desde el punto de vista de la metodología de la entrevista, lo fundamental es entender en | | (c) Naturalmente, no todos los objetos presentan perfiles claros en a lo que respecta al argumento que he desarrollado en los anteriores Ñ cuando tenemos en cuenta las posiciones o las perspectivas sociales de las personas que los enuncian R.1.4.3L único objeto referido en el discurso de Esther que tiene esta propiedad su concepto de «libertad» forma parte también de esa familia de obje tos. En general, todos los principios morales fundamenta les que enun cian los seres humanos son igualmente indecidibles en ese sentido. De mismo modo, tienden a serlo los trasuntos políticos de esos principios . morales. Conceptos como «nación» o «patria», con la excepción de sus objetivaciones documentales (que, en este caso, juegan el mismo papel que la doctrina católica acerca de Dios) apuntan hacia referentes que no * tienen ninguna existencia más allá de la enunciación en los propios .. discursos de quienes los formulan. Esto quiere decir que, para estos objetos, carece de pertinencia desplegar un análisi s relativo a su dimensión referencial o informativa [2.1.4.2]. Cualquier etnógrafo bien A instruido en el oficio sabe que estos objetos son analizables solamente A fuera del propio discurso de Esther (o fuera de los discursos de otra personas) es claramente indecidible desde el punto de vista racional de; EL TALLER DEL ETNÓGRAFO De nuevo, las complejidades derivadas de este cuarto supuesto son 91 importa lo que dicen si luego puede no coincidir con lo que hacen?), y a los naturalistas a concederles un valor único y suficiente (si toda la realidad pasa por el significado, ¿para qué hacer otra cosa que no sean entrevistas?). Ni unos ni otros parecen haber entendido bien las siguientes cosas: (1) la naturaleza de la práctica, (2) el concepto de significado, y (3) el problema de la verdad en relación con el lenguaje verbal. Un etnógrafo reflexivo debe enten- importantes malentendidos que, en ocasiones, conducen a los positivistas a negar el valor de los discursos hablados de las personas en el campo (¿qué 2.1.6. El quinto y último supuesto de la entrevista etnográfica que quiero traer aquí entraña muy poca dificultad, y sin embargo en él se concentran agota en los límites expresivos del agente individual que lo produce. discurso verbal producido por una persona en el campo es.un texto que se e enormes. Ene lo que se refiere a este Taller, basta con entender que ningún implícita. tualidad, citando a veces literalmente voces de otros o evocándolas de forma uno hablan los otros. Hablar, lo que se dice hablar, habla uno (esto nunca debemos olvidarlo); pero ése que habla pone en juego recursos de interiex- a través de uno. Sería excesivo decir que a través de quienes son evocados ces enunciarse así: siempre es uno el que habla, pero. siempre son otros dual. Pero, como hemos estudiado en esos conceptos de intertextualidad e individuo-en-relación, el concepto antropológico de cultura y los fundamentos epistemológicos de la etnografía nos obligan a conocer y saber reconocer el conjunto de voces que resuenan en las elocuciones dichas por las personas del campo. Este supuesto de la entrevista etnográfica podría enton- cuando Mariano Rajoy dice en el Congreso «¡Váyase señor Zapatero!», lo hace sin duda en calidad de representante de muchas otras personas; pero hace falta el sistema nervioso y el aparato fonador del presidente del Partido Popular para que esa expresión cobre cuerpo. La palabra necesita un cuerpo, y éste siempre es, en un plano muy elemental del análisis, un cuerpo indivi- vistas, se produce una expresión verbal, esa expresión es el producto de una acción individual. Es el individuo (biológico) el que produce la expresión verbal. Puede haber casos dudosos que en definitiva se resuelven de un modo trivial. Cuando mil personas en una manifestación gritan al unísono «¡no hay pan para tanto chorizo!» son muchos los que producen esa unidad de discurso verbal, pero son necesarios mil sistemas nerviosos y mil aparatos fonadores concretos para que esa expresión cobre cuerpo. De otra manera, ra, antropología y otras tonterías (p. 101). Cada vez que, como en las entre- ¿DE QUÉ HABLAN ESTAS PERSONAS? EL TALLER DEL ETNÓGRAFO der bien estas cosas si quiere hacer etnografía reflexiva, y si, dentro de ella, * quiere hacer buenas entrevistas y sacarles el mejor partido. 2.1.6.1. Para desacreditar el valor de los discursos habla dos por las personas en el campo, el positivista puede formu lar la siguie nte pre. | gunta: ¿qué importa lo que esas person as dicen si luego puede no coincidir con lo que hacen? Desde luego que se trata de una buena ' pregunta, y que cualquier buen entrev istado r debe tenerla siempre muy en cuenta. Es un hecho difícilmente cuestionable que las personas dicen muchas cosas que son consecuentes con su acción (o con la acción de otros) y muchas cosas que son inconsecuent es. Tambi én es claro que algunas de las cosas que las person as dicen están en fla. grante contradicción con los actos que declar an en sus palabras, Todo esto es tan evidente que no merec e la pena detene rse más en ello. El único énfasis que debemos hacer en relaci ón con estas evidencias es que un etnógrafo hará el tonto si cree que todo lo que le dicen las personas en los diálogos o las entrevistas es una descripción verdadera de su vida social y de lo que acontece en ella. Ahora bien, en esa pregunta del positivista se encierra una tontería mucho más básica cuyas consecuencias teóricas para cualquier etnografía son también evidentes. Entre lo que las person as dicen y lo que las personas hacen no existe en realidad niguna difere ncia conceptual fundamental, y quien la establezca estará obligado a explicar en qué consiste su concepto de práctica. Lo que las person as dicen forma parte de lo que las personas hacen, en la medid a en que decir no es sino una forma más de hacer: hacer palabr as y otras expresiones verbales. Las personas hacen cosas con sus manos (entre otros órganos de su cuerpo) cuando fabrican un cesto o se lían un cigarrillo, también hacen cosas con sus ojos (entre otros órganos de su cuerpo) discurso verbal. Y, del mismo modo que una cuando ven una película en el cine, y con sus pies y sus manos cuando montan en bicicleta o cuando practican el alpinismo. Y exactamente del mismo modo las personas hacen cosas con sus cuerdas vocales y sus labios (entre otros órganos de su cuerpo) cuando hablan, produciendo persona que practica el ciclismo puede tambi én (de forma razonablemente inconsecuente) liarse dieciocho cigarr illos diarios, puede hacerlo una persona que declara con su aparato fonador «es muy malo fumar». Al positivista no le asiste nigun a razón teórica de (irracionalmente) ¿DE QUÉ HABLAN ESTAS PERSONAS? a la dimensión referencial o importancia para rechazar el conjunto de práctica que las personas despliegan al hablar, a no ser que su interpretación de la práctica lin- informativa del lenguaje [2.1.4.2]. Un etnógrafo reflexivo no puede, en giiística se reduzca ningún caso, trabajar con esa burda reducción del concepto de prác- tica lingiística. 2.1.6.2. Para conceder un crédito exclusivo a los materiales procedentes de la entrevista, el naturalista puede basarse en el siguiente juicio: «Si toda la realidad pasa por el significado, ¿para qué hacer otra cosa que no sean entrevistas?» En este caso, lo que funciona mal en la mente del naturalista es el concepto de significado. Simplemente, no es cierto que toda la realidad pase por el significado, ni es cierto que todo el significado se agote en el significado referencial o informativo de las expresiones verbales. Un concepto amplio de significado incor- pora múltiples dimensiones que van mucho más allá del significado referencial o informativo. El concepto de significado debe ser entendido, en primer lugar, como un extenso y complejo conjunto de experiencia que cada ser humano ha tramado en su particular historia biográfica: las personas no usan las palabras y otras unidades verbales leyendo un diccionario, sino que lo hacen en el contexto de su experiencia vital. Pero, en segundo lugar, y en lo que se refiere específicamente a la investigación social, el significado de las palabras que las personas ofrecen en el campo es relativo al uso analítico que el investigador hará de esas palabras [2.1.4], pues no existe significado de una unidad lingúística al margen de la acción de un intérprete que atribuye precisamente ese significado a esa unidad lingúística. Pero además, como he indicado, no es cierto que toda la realidad humana pase por el «significado», en el sentido que el naturalista concede aquí a esta palabra. En ciencias sociales, la teoría del significado se extiende desde luego más allá del que se asocia por convención a las expresiones lingúísticas (significantes). Pero, puesto que al pronunciar ese Juicio lo que quiere decir el naturalista es que bastan las entrevistas para obtener una impresión adecuada de «la realidad», el naturalista está sugiriendo que toda la realidad es aprehensible a través del sig- nificado codificado convencionalmente (es decir, culturalmente) en el lenguaje. Desde luego que ese significado culturalmente codificado es importante, pero sólo si sabemos reconocer que el lenguaje verbal es 93 94 un medio incompleto de codificación (de lo contrario, ¡cualquier rea lidad humana podría describirse por completo sirviéndose de un die. E cionario y una gramática lingúística)); y si sabemos reconocer igual. Ñ DEL ETNÓGRAFO consecuencia de determinadas convenciones alimenta. más sencilla de comprender, pero mucho más exigente en * Esta regla metodológica es mucho más exigente en términos metodológicos porque obliga al positivista a incluir el material de entrevist a entre sus fuentes empíricas, prestándole atención en toda su compleji dad, con una disciplinada sensibilidad semiótica; y porque obliga al naturalista a incorporar fuentes empíricas diferentes de la entrevista, y a interpretar el material de entrevista, igualmente, desde una compleja teoría del significado. Al hacerlo así, uno y otro empiezan a produci r una forma de entrevista y de análisis que se acerca a la etnografía reflexiva. El discurso verbal es una forma más de práctica, en la que ¡Intervienen múltiples formas de significado de entre las cuales de significado referencial o informativo es sólo una parte, generalmente menor, cuyo valor de verdad referencial o informa¡tiva siempre debe ser sometido a sospecha racional. i términos metodológicos: mucho 2.1.6.3. El positivista puede rechazar el valor del materi al de entrevista desde la premisa de que las personas del campo no dicen la verdad, y el naturalista puede concentrarse sólo en hacer entrevistas desde la a premisa de que toda verdad se contiene en el discurso verbal. Uno y : otro seleccionan arbitrariamente un concepto inadecuado de práctica y un concepto inadecuado de significado pasando por alto una regla rias; la confluencia de cien coches en un atasco como consecuencia de +: un estrechamiento de la calzada es una coimcidencia, no una con. E vención, por más que pueda ser convencional la regla de utilizar el coche para cualquier desplazamiento o la ordenanza que ha planif cado la obra en el mes de agosto. cosa como ciente y regla»]. La muerte como consecuencia de una subida acele rada de glucosa en la sangre no es un hecho cultural o convencional , aunque pueda serlo la existencia de ese volumen tan elevado de slu mente que existen muchas cosas en la vida human a cuya existencia a no es primariamente cultural o convencional (mucho menos verbal [Cultura, antropología y otras tonterías, p. 161, sección «Causa efi EL TALLER mando parte de esa acción. ras que las personas ponen en el escenario de la acción social, for- vividas, antes de hablar de algo, las palabras son ante todo cosas sono- nificado, antes de ser asociadas convencionalmente a experiencias esas personas están diciendo, es una dimensión parcial del conjunto de dimensiones que se implican en la acción de decir palabras; y como tal, se deriva de la escucha y el registro fiel de las palabras dichas (como hacemos con cualquier otra forma de acción). Para situarse en este punto de partida sugiero la imagen del niño que empieza a hablar. Como ese niño, el etnógrafo tropieza con las palabras que dicen las personas en el campo, tal como son dichas, como tropezaría con cualquier otra cosa del mundo; pues antes de ser sig- co, en su aspecto informativo o referencial, en tanto pueda ser precisado con mayor o menor certeza como una interpretación de lo que 2.1.6.5. Puesto que el material empírico verbal de la entrevista es, en suma, un registro más de la acción de las personas del campo (su acción específicamente verbal), el etnógrafo en realidad observa el discurso verbal. El que para ello pueda llegar a utilizar los recursos teóricos que pueden aportarle la semiótica y las ciencias del lenguaje no modifica en absoluto ese punto de partida: el significado sernánti- en el entorno eric de sus posiciones y perspectivas sociales concretas. como lo que son al ser pronunciadas: una acción más, situada en el entorno general de acción de la persona que las pronuncia, es decir, del campo en las entrevistas: debe (a) escucharlas con la mayor atención, (b) registrarlas del modo más fiel, y (c) analizarlas e interpretarlas Cuál pueda ser el significado de eso que dicen es desde luego un gran problema. Pero nada podremos avanzar en su solución si previamente no queda asentada con total firmeza esta evidencia que acabo de formular. Una vez asentada, es muy claro lo que un etnógrafo ha de hacer con las palabras pronunciadas por las personas Las personas del campo dicen lo que dicen. tal (y verdadera): bal es evidentemente falso. Ambas evidencias no deben inquietarnos demasiado si podemos sustituirlas por esta otra, mucho más elemen- 2.1.6.4. Que las personas del campo a veces no dicen la verdad es evidentemente verdadero, y que toda verdad se contiene en el discurso ver- ¿DE QUÉ HABLAN ESTAS PERSONAS? 5 EL TALLER DEL ETNÓGRAFO 2.1.7. He aquí un cuadro resumen de los supuestos con los que hemos de tra. tar el material verbal producido en las entrevistas (o en cualquier otro esce. nario de producción verbal). +| 1. El material verbal es registrado, en primer lugar, como consecuencia de un conjunto de - | intenciones teóricas de las que el investigador puede tener una mayor o menor conciencia reflexiva (2.1.1. 2. Independientemente del registro de las dimensiones observacionales exteriores al lenguaje verbal, una entrevista es una situación intencionadamente producida por el etnógrafo para producir discurso verbal [2.1.3]. su interlocutor [2.1.4.1]. 3a. Consecuentemente con el primer supuesto, las dimensiones de análisis del material de cualquier entrevista pueden ser ilimitadas, y dependen directamente del problema de investigación y de las finalidades teóricas o descriptivas con las que el etnógrafo se acerca a a 2.2. El ejemplo LAS? ; QUÉ 5 HABLAN y ESTAS PERSONAS? ¿DE Nos detendremos a continuación en el examen de una entrevista concreta desde su planificación hasta el momento del análisis. He seleccionado esta entrevista de entre un amplio conjunto de entrevistas producidas en un pro. to de investigación desarrollado en el Ártico europeo. El título de este es el nombre en lengua sami de una pequeña localidad de (Noruega). e yecto es La construcción de la pertenencia. Prácticas expresivas y apropia- Guovdageaidnu ones de la identidad entre «samis» y «noruegos» en Guovdageaidnu unos 3000 habitantes en la región de Finnmark, en el norte de Noruega. En noruego, el nombre de la localidad es Kautokeino. El objetivo central de este proyecto de investigación, que inicié en la segunda mitad de los años noventa, es estudiar procesos de identificación y etnicidad en una población fundamentalmente bilingúe (en sami y en noruego) que se reconoce «sami» y «noruega», y que se identifica como continuadora de una tradición cultural específicamente «sami». Esto quiere decir que, en su mayor parte, los habitantes de esta localidad, así como los de otras poblaciones análogas de la zona, se identifican con las tradiciones culturales de una población, hoy denominada 2 : estados escandinavos y por el estado ruso. En concreto, en este proyecto de «sami», que sufrió un largo proceso histórico de colonización, documentado ya con claridad en la Alta Edad Media, y emprendido hacia el norte por los 2.1.4.2, 2.1.4.3]. 1] 3b. Mínimamente, cualquier texto verbal producido por las personas del campo es, en principio, susceptible de un doble análisis: el análisis de la dimensión referencial o informativa y el análisis de la dimensión de las perspectivas o las posiciones sociales 3c. Cuando los objetos de los que trata el discurso verbal presentan una referencia de la pertenencia local, como sentimiento subjetivo, y las traducciones burocráticas de esas formas subjetivas en el contexto de una acción política de carácter étnico, que de manera general (y harto inexacta) contrapone a «samis» y a «noruegos» en un único escenario estatal (Noruega). Para obtener un marco más completo de este proyecto de investigación, haga click aquí *. investigación estoy interesado en examinar las formas que toma la experiencia |“ |' relativamente clara en el exterior del discurso, el doble análisis mínimo enunciado en 3b tiende a ser pertinente [2.1.4.5 (a)]. Pero cuando los objetos de los que trata el discurso verbal no presentan una referencia relativamente clara en el exterior del discurso, el doble análisis mínimo enunciado en 3b tiende a no ser pertinente. En este caso, sólo resulta pertinente un análisis de las perspectivas o posiciones sociales [2.1.4.5 (b)]. 4, Cuando alguien habla, siempre es uno el que habla, pero lo hace usando recursos de Una parte de este estudio consiste en explorar el campo religioso local de Guovdageaidnu, y a este interés teórico y descriptivo responde la entrevista que leeremos a continuación [2.1.7. 1, 3a]. A pesar de que fue realizada intertextualidad, citando a veces literalmente voces de otros o evocándolas de forma . implícita [2.1.5]. 4 ('' sobre etnicidad y pertenencia 5. Independientemente de la verdad contenida en la dimensión referencial o informativa de de campo cuando del trabajo | la página 389. 5 Si esá manejando una copia en papel de este libro, encontrará el texto correspondiente a partir de el campo religioso, por lo que mi intención era obtener un discurso rico en avanzado, esta entrevista es una de las primeras ocasiones en las que hablaría con alguien de forma extensa y sistemática sobre social estaba ya muy el conjunto un discurso verbal, y teniendo en cuenta que la dimensión referencial o informativa es una dimensión en todo caso parcial, las personas del campo dicen lo que dicen. Decir es una acción más, que debe ser contemplada, como cualquier otra acción de esas personas, en el entorno general de sus acciones, es decir, en el entorno emic de sus posiciones y perspectivas sociales concretas. Y, como con cualquier otra acción, esa acción verbal será interpretada y analizada por el etnógrafo en relación con el cuerpo de sus categorías de análisis (etic) [2.1.6]. 97 A : ES ) , (ed) So AN S et inves ADN ROMADA Ja . TA ¿L ? y IN 2 DN analisis de La F MAY x Apéndice 1 COMO SE REALIZA MEDIANTE GRUPOS Las A Jesús Ibáñez 7 eo] IN edadas : Mana. (si se hace tal cosa, puede UNA INVESTIGACION DE DISCUSION del hacer - Hadid las consecuencias ocurrir tal otra). No intentaremos prescribir cómo se hace (se hace tal y tal cosa), sino que describiremos La investigación mediante grupos de discusión no está sostenida por un algoritmo, sino por la estrategia de un sujeto. Hay dos modos de informar a un sistema: inyectarle información desde fuera (programarle), y construirle de modo que pueda Diseñ + Análisis e interpretación del discurso del grupo: convencional sobre el contexto existencial. gúístico. aplicación del contexto » Formación del grupo: producción del contexto situacional o existencial. + Funcionamiento del grupo: producción del contexto conventional O lin- * Diseño. producir información (producir orden en el sistema a partir del ruido —azar— del ecosistema). El proceso de investigación mediante grupos de discusión obedece a la estrategia de un sujeto en proceso (de un sujeto que cambia). Describiremos brevemente las fases del proceso de investigación: L de la investigación la perspectiva estructural de los datos (por ejemplo, es tridimensional un grupo —indivi- de resultados, cuestiona- de discusión): por una y hay que delimitar lo que se busca. en las tres dimensiones -—cuadros y antes de empezar las entrevistas el diseño tiene (la estructura En la perspectiva distributiva (por ejemplo, la encuesta): por una parte, el diseño está separado de la ejecución; por otra parte, el diseño es la parte fundamental que estar completado duos/preguntas/respuestas—, En rio, muestra-—). Es un proceso de búsqueda: parte, el diseño atraviesa todo el proceso de investigación; por otra parte, no es la 489 parte fundamentalde la investigación. El Proceso de investigación está regulado En ¡ i Jesús Ibáñez A91 cada punto de imagen contiene el objeto: si (el grupo nuclear es el grupo edípico, que tiene cuatro términos” alguno calla todo el grupo, y algunos callan esta convocatoria determina el aquí y ahora del comienzo (lo que: de acuerdo entre nosotros —de ahí el consenso-—.) Lo más .prác- Formación del grupo de discusión tico. puede ser, a guisa de compromiso,. advertir al principio de la duración aproximada: lo que precipita en el grupo la urgencia del consenso. ponernos atribuye al grupo un componente de laboratorio o sedentario). El final podría ser puntuado porel preceptor o por el grupo. No. lo puede puntuarel preceptor: pues indicaría que el consenso del grupo depende de su acuerdo. No.Jo--puede-.puntuar..el grupo: pues el ponerse de acuerdo exigiría un tiempo infinito. (Cuando Dios vivía, toda legitimación se fundaba en el acuerdo divino —-de ahí, por ejemplo, la ordalía—. Si Dios ha muerto, al no haber nadie que nos dé su acuerdo, no nos queda más remedio que . catoria: » En el tiempo: no puede durar más de hora y media. El tiempo de la discusión ha de cubrir la intersección de los segmentos de ocio de los participantes (de ahí la duración limitada). Especial dificultad presenta la puntuación del comienzo y el final. El comienzo viene puntuado por la convo- cinco hay ya redundancia). —papá, mamá y nene; y el tío que es el embrague con el macrogrupo—: para saturar todas las relaciones es preciso un grupo de al menos cuatro (y que actúe con máxima tensión, todos participando todo el tiempo: con tativas tiempo —pero » Biológico: el grupo es un cuerpo de cuerpos. Grupo viene de «groppo» (composición escultórica, los cuerpos están por abajo fundidos y por arriba muestra distributiva es de elementos, una muestra estructural (han cambiado de contexto «inmigrantes del campo exteriores e interiores: son el tonto (relaciones de inclusión: fronteras todo Las redes pueden contener relaciones asimétricas o simétricas (coherentes o no coherentes con el orden instituido), gación). a.2) El contacto topológico para traer a los participantes al grupo implica la utilización de redes de relaciones (de comunicación). Las redes pueden ser natirales (secundarias) o artificiales (primarias: construidas por el proceso de investi- Para que la comunicación sea posible, un grupo concreto de investigación debe estar incluido por fronteras excluyentes y debe incluir fronteras inclusivas (pero no fronteras excluyentes). pueden mezclar. en un grupo). sión: nada es común, y por tanto no comunicable). Sólo hay comunicación si las relaciones son de intersección: hay parte común y parte no común -——y por tanto comunicable—. En nuestra sociedad hay relaciones de exclusión: a nivel micro, como la relación padre/hijo (no_se pueden mezclar en un grupo personas de gene- es común —tópico—, y por tanto ya comunicado) y el loco (relaciones de exclu- Los dos límites a la comunicación Cada grupo tiene también a.1.2) ser más o menos porosas. ha pueden a la ciudad», cambiado el contexto «habitantes en zona de reciente industrialización»). sicionales -Por ejemplo: para investigar la remodelación de la imagen de un licor tipo BENEDICTINE (generado en el capitalismo de producción, hay que acomodarlo al capitalismo de consumo), zonas polarizadas (en el polo regresivo «personas de edad de clase média tradicional en una pequeña ciudad de la meseta», en el polo progresivo «jóvenes in de profesión emergente en una gran ciudad»), fases tran- *.En el espacio: las zonas polarizadas (los extremos y los frentes). * Enel tiempo: las fases transicionales (los momentos de cambio). Una en la continuidad de los términos (identidad) y entre los términos (conjunto: extensión). La muestra estructural se centra en los huecos (en los silencios o límites en el espacio, y en las fronteras o límites en el tiempo). (el múmero parte del grupo—. El límite inferior se justifica por consideraciones cuali- naran al mismo cuantitativas con dos hay un canal, con tres hay tres, con cuatro seis, etc.): se justifica 'pór consideraciones a.1.1) de elementos: El límite superior de relaciones entre los elementos: La muestra distributiva se centra en los plenos: - con diez hay cuarenta y cinco canales, que serían excesivos si todos funcio- La determinación algebraica implica: + Determinación. de las clases de participantes. * Distribución en grupos. a.1) * Determinación algebraica (abstracta) dé las clases de participantes. > Contácto concreto, mediante redes topológicas,..con los participantes, En la selección de participantes se articulan dos operaciones: de canales de comunicación crece en razón geométrica respecto al número + En el espacio: sólo puede reunir a un número de participantes entre 5 y 10.: El preceptor —el que convoca el grupo y provoca el tema de discusión— domina sobre el grupo: pues le asigna el espacio y le limita el tiempo. Mediante la formación o atribución al grupo de su forma espacial, el grupo toma cuerpo. El grupo toma cuerpo en dos sentidos, que constituyen dos círculos concéntricos (el círculo es la forma arquetípica del grupo): HA todo La libertad del investigador está limitada por las fronteras del grupo: el objeto, sobre la mitad de la información de todo información es a) fase), se parte la imagen por la mitad, tendremos el territorio le es asignado (mientras dura su trabajo). en no están en fase), cada punto de la imagen contiene información sobre un punto del objeto: si se parte la imagen por la mitad, tendremos toda la información de la mitad del objeto. Un holograma se obtiene con luz coherente (los rayos están » Ecológico: el grupo se forma en un territorio, un espacio en el que coagula como cuerpo de cuerpos (un espacio para la movilidad real e imaginaria). Los grupos reales tienen que conquistar su territorio, al grupo de discusión separados). Para formar el grupo, hay que seleccionar los cuerpos de los participantes (y fundirlos parcialmente). : Grupos de discusión En la encuesta, la información tiene forma fotogramática, en el grupo de discusión hologramática. Un fotograma se obtiene con luz incoherente (los rayos por la estrategia del sujeto de la investigación: y esa estrategia no deja de operar. . Es un proceso de encuentro: y hay que tener abierto el dispositivo, 490 492 desús Ibáñez. por introducción de un profesional. Entre el preceptor La encuesta, como la policía, abre sus propias redes: irrumpen en la a2.1) intimidad en el momento y por el camino más inesperados. El grupo de discusión debe utilizar redes preexistentes (relaciones de parentesco, vecindad, trabajo, amistad, eic.): pues si abre sus propias redes (los participantes son convocados súbitamente o por un desconocido), revela el poder que —en cuanto figura del padre— debe ocultar. Los participantes deben creer que juegan en su propio terreno, no en el terreno del Otro. Una red «polímera» (encadenando relaciones de los diversos tipos) parece la más conveniente. Con dos condiciones: + Que los participantes no estén ligados inmediatamente ni con el preoeptor ni entre sí. » Que la red se rompa al preceptor: darían o recibirían una prestación gratuita. y los participantes se interpone el profesional que los selecciona. Ásí se interrumpen los flujos de deuda. De lo contrario, los participantes estarían ligados Si la red contiene relaciones asimétricas, tiende a imponer orden al a2.2) grupo: así, si los empleados son convocados a través del jefe (o el jefe a través vecino. de los empleados). o Si la red contiene relaciones simétricas coherentes con el orden instituido, es o menos neutral: así, si para hablar de política se utiliza la mediación de un más Si la red contiene relaciones simétricas no coherentes con el orden instituido, tiende a provocar el desorden en el grupo: así, si para hablar de la lucha armada se convoca a través de gestoras pro amnistía (o para hablar de derechos humanos se convoca a través de homosexuales). relación a su cara cóncava, el local de reunión es un símbolo ute- El territorio asignado al grupo tiene una cara cóncava (y, por tanto, una Cualquier contenido vale: pero hay que tener en cuenta el efecto producido por la red. Sería significativo que participantes traídos a través de gestoras pro amnistía hablaran mal de ETA (pero no que no hablaran). b) En ecología) y una cara convexa (y, por tanto, una semiología). 5.1) rino: el grupo desea, en lo imaginario, un recinto cerrado hacia afuera —discontinuo con el exterior-— y abierto hacia adentro —continuo por el interior—. Así se protege de la mirada del padre, y puede desplegar sus fantasías de regreso a la madre (borrar las diferencias entre los miembros —de sexo, de edad-—: cada uno sería idéntico a sí mismo —no cambia— e idéntico a cada otro —es permutable con él—). Pero el grupo de discusión no es sólo un grupo de base, es —también— un grupo de trabajo (su trabajo es la producción de un discurso). Por eso su espacio está acotado y balizado: lo acota la mesa, lo balizan las sillas. La mesa (mejor baja y breve) contiene contra la tendencia a la fusión imaginaria en el grupo, y las sillas contienen contra la tendencia a la permutabilidad: así el grupo tiende a trabajar, y sus miembros a asumir papeles diferentes. Se puede jugar. con la forma de la mesa y las sillas. Con la forma de la mesa. Metafóricamente: la mesa arquetípica es redonda; hiperbólicas o parabólicas (amenaza de estallido), cuadradas (manifestación del se juega irónicamente poniendo mesas ovaladas o elípticas (amenaza de distocia), Grupos de discusión 493 grupo de trabajo); se juega humorísticamente poniendo mesas perfectamente re“dondas (manifestando el propio juego). Metonímicamente: una mesa maciza y grande potencia el grupo de trabajo, una mesa ligera y breve potencia el grupo básico (es la diferencia en nuestras salas de estar entre mesa y sobremesa). En relación a su cara convexa, el local de reunión es un símbolo fálico: Con la forma de las sillas. Alta y rígida potencia el grupo de trabajo, baja y confortable potencia el grupo básico. . b.2) es una marca que se ve desde fuera. en una tienda o sobre elecciones en un local : : (esto es, neutralizados). Así, bares u hoteles (abiertos, comerciales Los locales en los que se puede reunir un grupo tienen una marca social que los valora (positiva o negativamente). Una marca negativa, potencia la subversión irónica (así, una discusión sobre temas políticos en un local de MC) o la reversión humorística (así, una discusión sobre temas sexuales en un local de CNT). Una marca positiva potencia la conversión: el conformismo (así, una discu- sión sobre productos del PSOE). Hay locales «neutrales» - en teoría, a todos) o centros de investigación (al socaire de la supuesta neutra- Funcionamiento del grupo de discusión lidad de la ciencia). MI. : una historia en el grupo (la ficción que el La temporalidad del grupo se escande en dos momentos: : grupo representa). + Un momento interior al grupo: » Un momento exterior al grupo: una historia del grupo (que embraga al - grupo-con la Historia). Precede al grupo desde que el preceptor empieza a mover los hilos, lo atraviesa, y lo postcede desde que el preceptor utiliza el discurso del grupo como texto-para-analizar (el proceso nunca termina, pues el producto del análisis se recicla en un nuevo ciclo de manipulación). Para comprender la historia que se representa en el grupo, tenemos que analizar: Los personajes son: el preceptor, los miembros y del grupo y el propio gru- + El escenario: los personajes y sus relaciones. » La escena: la actuación de esos personajes en la obra. a) po. Los primeros (preceptor y miembros) son reales, el grupo es imaginario. La transferencia es al preceptor y al grupo. Entre esos personajes se entablan relaciones asimétricas (de transferencia comunicación) y relaciones simétricas (de fusión y degradación del grupo). a.1) Transferencia (de trans+fero) es transporte: Freud observó que situaciones vividas por el analizante —generalmente en la infancia— eran transportadas O transferidas a la situación de análisis; luego, contrajo la transferencia a las rela- ciones transferidas a la relación analista/analizante. Lacan interpretó la transferencia como efecto de la no respuesta del analista a la demanda del analizante. aquel que va En el análisis, la cura dobles escindidos : imaginariamente La actuación personal del preceptor incluye: una provocación inicial y un componente para superior emocional (suscita el deseo de discutirlo). con lo que aparece el entre los miembros traositividad según Guattari, grupos-objeto depresivos y paranoicos. Un así, PTE a PCE o PEPSI frente a COCA), y las bandas (que tratan son las sectas (que tratan de repetir la excisión que les dio el frente luego yo soy bueno», el activo dice «yo soy bueno b) En este escenario los personajes actúan: miembros del grupo. actúa el preceptor y actúan los . luego tú eres malo». Excepcionalmente, la fusión es posible. Así: un grupo fue el catalizador mayo68. Normalmente, la fusión sólo existe en estado de esperanza: la guerra del grupo es una guerra perdida, gana el preceptor o los poderes a los que representa (el : grupo se degrada vencido). el reactivo dice «tú eres malo de conjurar el peligro de la desbandada: así, CNT o DIANNE —para presumir de no presumir de coche—). Sólo un grupo+sujeto se vive como unidad activa: ser: unidad reactiva: ejemplo, los grupos de consumidores o votantes. Un grupo paranoico se vive como así, por grupo depre- sivo no se vive como unidad siño como parte de una unidad superior: Hay, La fusión del grupo nunca se alcanza: pues la fusión implicaría que el a.3) grupo tomara la palabra (llegara a ser grupo-sujeto); y el grupode discusión será siempre objeto (objeto-para la manipulación). consenso sería el tercero que la rompe). que el consenso del grupo refleje su posición individual. La comunicación entre los miembros es un juego de dominaciones, una comunicación dual y circular (el Lacan ha reformulado el «cogito»: yo me adelanto a declararme humano antes de que los demás me convenzan de que no lo soy-Suerra y comunicación tienen es una en vez las mismas palabras, el mismo al grupo tono usted cambiarlos («decía gestos: manifestado y los mismos el deseo devolviendo en forma manifiesta el deseo formu- «Parece que el aire acondicionado le provoca al grupo b.1.2) El preceptor proyecta fuera de sí partes personalizadas —los observa: dores— y partes mineralizadas —el magnetolón y/o el vídeo. interpretar. una sensación de tumba...». Sólo psicoanalistas o psicoanalizados pueden lado en forma latente. Como: + Interpretando: supondría una valoración de ese deseo (si, por ejemplo, uno ha dicho «el Felipillo» y el preceptor reformula «el señor Presidente del Gobierno», está corrigiéndole —dándole un reglazo—). con devolviendo antes que el aire acondicionado le resultaba asfixiante...»). Debe reformular + Reformulando: dicen ellos pero está a su escucha. La tercera posición es la correcta.El preceptor que lo ve todo y lo escucha.todo (es.pantalla) pero no lo juzga (no debe mostrar. es más que pantalla). " Una pantalla refleja. En este caso, refleja el discurso del grupo. También lo refracta. Sólo puede intervenir de dos modos: frenta con ellos, etc.); cómplice (si valora afirmativamente: sonríe amistosamente, hace gestos de aprobación, dice «Claro», etc.); de pantalla: si no juzga lo que con los miembros). Lo que plantea el problema de su posición de discurso, y el problema del contenido de su discurso. El preceptor puede adoptar una de estas posiciones de discurso: represiva (si valora negativamente: corrige un error, hace gestos de desaprobación, se en- con plicidades con él o enfrentamientos tando y analizando el discurso construido. Para catalizar la discusión, el preceptor puede —y debe— intervenir, pero desde otro nivel (su relación no es simétrica cerveza: la misma forma: poner a los adversarios frente a frente y distribuirlos en vencedor y vencido (aquí, emisor y receptor). Cada uno desea ser reconocido por los otros: lo cual sólo puede lograrse adelantándose a ellos para tomar la palabra (convirtiéndose en líder). Cada uno intenta sobre él, y mediante el manejo de esa red maneja discutir : el deseo de los miembros del grupo. El preceptor no participa en la discusión, trabaja sobre ella: mientras dura, catalizando la producción del discurso del grupo, y después que termina interpre- («bebidas» circular fun- La comunicación dada en relaciones aparentemene simétricas. a.2) pesa sobre el grupo: por eso le interpelan, están pendientes de Él. Cuando la discusión va transcurriendo, la transferencia vira al grupo: de buscar el acuerdo del preceptor (del Otro), tratan de ponerse de acuerdo entre ellos. Es el consenso («de la discusión sale la luz»): no como producto de un trabajo, sino como hallazgo de un objeto perdido que ya estaba allí (en términos de Bion, pasan del supuesto básico'de dependencia al supuesto básico de aparea-” o miento). Lo que se representa es la muerte de Dios. a nivel La propuesta inicial del tema puede ser: denotada o connotada. La propuesta denotada puede ser: a nivel del tema («cerveza», para discutir sobre cerveza), o tema a discutir), La provocación inicial del tema incluye un componente racional (propone el y una provocación continuada. b.1.1) 495 El preceptor puede actuar: personalmente (provoca y cataliza —racional y emocionalmente— la discusión), y mediante de él (observadores y magnetolón / vídeo). b.1) Grupos de discusión contexto del tema —cómo se ubica la cerveza en el contexto de las bebidas—). La provocación connotada puede ser: proponiendo un tema que lleve al tema, bien por condensación metafórica (así, «Hungría» para discutir sobre la perestroika rusa), bien por desplazamiento metonímico (así, «transporte» para discutir sobre gasolina —por ejemplo, si deseamos investigar expectativas sobre el cambio de : precio de la gasolina—-). El preceptor suscita el deseo de discutir el tema mediante la transferencia/ contratransferencia: desde que entra en la sala se produce una tupida réd de com- papel de sujeto-supuesto-saber: pues ese papel le mantiene como preceptor potencial en el mercado. Al comienzo de la reunión (transferencia al preceptor)el silencio del preceptor En el grupo de discusión, la transferencia no se reabsorbe: vira de transferencia al preceptor a transferencia al grupo. El preceptor no se desnuda de su es la reabsorción de la transferencia: cuando:el analizante comprende que las preguntas no tienen respuesta, ni los problemas solución, definitivas (que la respuesta y solución precarias son cosa del propio analizante). La relación asimétrica : . se resuelve en simétrica. a contestar a sús preguntas y va a resolver sus problemas. sujeto-supuesto-saber: Jesús Ibáñez El analista aparece ante el analizante como 494 496 Jesús Los observadores Ibáñez son ecos metafóricos (colega que suministra Estas partes proyectadas cumplen una función técnica (prótesis O instrumentos para el preceptor). un punto de vista alternativo, y con el que puede discutir después) o metonímicos (aprendiz en fase didáctica, superior o cliente que así penetra en e proceso e investigación) del preceptor. El magnetofón y/o el vídeo son memorias auxi Janes: registran los componentes temporales y/o espaciales del discurso del grupo = re servas de memoria para el preceptor—. Pero juegan también un papel mítico: El observador como doble personal sobre el que el grupo desp aza en cuanto son vividas imaginariamente por los miembros del grupo como dobles del preceptor. perversamente o tratando de integrarlo paranoica” por eso, puede ser conveniente justificar su presencia atribuyéndo e una la transferencia —ignorándolo mente—: función (cuidar del magnetofón y/o el vídeo). El magnetofón y/o el vídeo como proyecciones mineralizadas del oído y/o del ojo del preceptor: proyectando hacia afuera esas partes «malas», y canalizando hacia ellas la posible agresividad, se controla la transferencia. que el máximo . La actuación de los miembros del grupo está encerrada, en el espacio 5.2) y en el tiempo, por las fronteras del grupo: el grupo de discusión no es en realida (de modo . Grupos de discusión 497 tuado por el preceptor, ni por el grupo, el tiempo se acaba sin haber concluido. Como Moisés muere al borde de la tierra prometida, el grupo termina al borde del consenso. El consenso es coextensivo y coetáneo con el fin del grupo: un. +, dos reglas fundamentales en el análisis. Interpretación y análisis del discurso del grupo estableció Para el analizante: punto (nada), el agotamiento de la última burbuja de tiempo y el —correspondiente— aniquilamiento de la última hebra de voluntad. : IV. Freud todo pero sólo escucha: ahí veía Reich la limi-: decir todo lo que le pase por la cabeza. Para el analista: escuchar todo lo que' salga de la boca (en general, del cuerpo) del analizante. El analizante dice todo. pero sólo dice, el analista escucha tación del psicoanálisis. En el grupo de discusión no se pasa a la acción como en el socioanálisis. los En el grupo terapéutico la interpretación está supeditada al análisis. En el grupo de discusión el análisis está supeditado a la interpretación. El preceptor analiza el discurso del grupo, y-a partir de su análisis construye —construyen poderes a los que sirve— interpretaciones mediante las que capturar a los clientes (consumidores o votantes). Interpretar es la captación de un sentido oculto: escuchar a la realidad como si la realidad hablara. Analizar es descomponer en sentido en sus componentes sin sentido: silenciar la realidad (porque no dice nada). un sistema tan abierto, está abierto sólo. en un sentido información fluya hacia el preceptor). * pS el espacio. la actuación de los miembros del grupo está contenida por la estructura colectiva de las relaciones entre los miembros. Estructura colectiva, circularidad transitiva: cada uno busca apropiarse lo general humáno, adelantán- analizando (evalúa retrospectivamente sus intuiciones)..-L redacta uego.un informe, (el grupo llegaría a ser sujeto, ya grupo tomaría : abre la palabra el discurso —como —toma en mayo- la pala- . sacar si no lo hay, pero hay (por si alguien puede un a preguntas que no han sido formuladas —y, a lo mejor, no son formu- Primero hay que interpretar..Captar-el-deseo -del. grupo: intérprete (Lenin, Castro, Jomeini) del deseo una parte habrá de revolución. La publicidad y la propagan da interpret an el deseo: al servicio de esta interpretación, activa, capaz de inyectar neguentropía) está la interpret ación del preceptor (pasiva, capaz de extraer información). . exige La hermenéutica o arte de la interpret ación está hoy de moda. En su tesis X] sobre Feuerbach, Marx oponía la interpretación del mundo al cambio del mundo. Como si la interpretación no fuera activa). Sibony y Kirsch ponen de manifiesto lo activo de la interpret ación: como vio Reich, el fascismo fue posible porque Hitler supo interpretar el deseo latente de fascismo en las masas. Una revolución la que hay que interpretar). sido formulada en .torma-manifiesta, otra--parte en forma latente (esta parte es” a) lables—. No hay regla para la interpretación y el análisis del discurso del grupo: no es obra de.un algoritmo, sino de un sujeto. puestas en el que propone explícita o implícitamente, nuevas interpretaciones: ahóra, in” terpretaciones en sentido activo, interpretaciones del deseo de la gente para cap- El preceptor empieza interpretand o (pone en juego su. intuición para interpretar el sentido de lo que dicen —o muestran—, los miembros del grupo) y acaba En el tiempo, el grupo está emparedado entre dos nadas, emerge. de la nada formaran para retornar a ella, No. puede preexistir ni subsistir: » Si preexistiera, si los miembros un grupo), sus discursos estarían ajustados de una forma ritual (como ocurre en «La boda de los pequeños burgueses» de Brecht). + Si subsistiera, o, al menos, los participantes mantuvieran la expectativa de (o formaran dose a los demás para ser recomocido por ellos (busca ser líder); cada uno busca apropiarse el consenso: que sea su voluntad la que haga plegarse a las otras 2d voluntades. parte de turarlos agarrándolos por ese deseo. La dominación social es imposición de inierpretaciones: el que tiene la palabra, el que es sujeto, impone el sentido a los demás. La publicidad y la propaganda imponen interpretaciones del mundo. En ese trabajo, el preceptor no busca: encuentra. El que busca, sabe lo que busca: por eso —como en la encuesta— puede hacer preguntas. El que encuentra, no sabe lo que puede encontrar: por eso tiene que estar a la escucha de las res- ceso su subsistencia, quedarían anulados sus fundamentos: el consenso no sería un fin sino un principio, no sería un producto sino un momento en un pro- 68). (el que En la imposibilidad de salir del espacio —irreversible.circularidad transitiva—, tratan de apropiarse el tiempo. Al comienzo, tratan de adelantarse esperará (sabe que nadie puede pisarle su instrumento); bra— lo domina) o retardarse (para «no meter la pata» o «mear fuera del tiesto»), Si hablamos de encendedores, por ejemplo: si hay uno con «Dupont», lo sacará en seguida uno con «Ronson», vacilará un momento, un instrumento más potente), y al fin sacará el suyo; si no hay nadie con encendedor de postín (sólo tristes «Bic»), el período de espera patinará, nadie se atreverá a sacar el suyo hasta muy avanzado el tiempo. : Al final, todos quedan derrotados: pues sólo al preceptor —los poderes a los que sirve— domina el tiempo. Aunque —como hemos visto— el final no sea pun- j b) sínnomo, autónomo y nuclear. Jesús Ibáñez El análisis incluye tres niveles: . y como el poder burgués necesita verdades definitivas para legiti- orden burgués se funda imaginariamente verosimilitud, es una simulación si no hay ver- Los cursos de nuestra existencia noológicos). lingitísticos los sistemas de energía, sólo hay y sistemas verosimilitud referencial es del orden metafórico-semántico (selecciona ejemplo: mediante el juego de nombres hombre/mujer se regulan las es el término marcado: el término no marcado —hombres— es lo según el mito bíblico, frontera entre el día y la noche. ciones: Jehová trazó el primer día de la creación la «que tienen en común los hombres y las mujeres (el géneto humano). La intersección entre los géneros es vacía y la unión es igual a «hombres»: no hay lugar para los homosexuales, y «hombre» define a la especie. Por ejemplo: mediante el juego de adjetivos blanco/negro se regulan las relaciones entre las razas. Los negros son rechazados, genéticamente, porque son pobres: pero este rechazo se sobredetermina estructuralmente por «el color. Blanco/negro (luz/oscuridad) es la oposición germen de todas las oOpost- mujer relaciones entre los géneros sexuales. Es una oposición privativa, en la que Por por parecidos en el decir) y produce el.efecto de realidad. Mediante sintagmas nominales, el caos es clasificado y ordenado: así se producen los entes. * La torcida y de sentido hacia la izquierda (pecador quiere decir con un defecto en el pie —como manco o ciego—). Hay cuatro tipos de verosimilitud: se configuran en oposiciones sobre las que es aplicable la oposición bueno/malo: los términos buenos son diestros y los malos siniestros; los caminos buenos son de dirección recta y sentido hacia.la derecha, los caminos malos son de dirección lados por discursos. Hay una doble red lingilística, de términos (descritos por sintagmas nominales) y de caminos (prescritos por sintagmas verbales). Ambos están regu- lingúíísticos en los que hay también intercambio de información (estos están regulados por códigos, por códigos genéticos los sistemas biológicos, por códigos sistemas en los que Hay dinámicos, intercambio recen las fallas —discontinuidades—. Con el orden del discurso se simula un orden en el mundo: los lapsus y los actos fallidos desvelan el desorden que late bajo ese orden. El orden social es del orden del decir: está hecho de dictados.-e interdicciones. A fallido. Para hacer congruentes las necesidades de la sociedad con los deseos de los individuos, la ideología rellena.las brechas (de modo que el orden parezca - continuo, sin fisuras) y aplana las contradicciones (de modo que el orden parezca realizable). En el lapsus, el inconsciente y el consciente se solapan (la verdad inconsciente se desliza -bajo la verosimilitud consciente). En el acto fallido apa- La verdad hay que buscarla en los huecos del habla: sólo se encuentra la vero-. - similitud en contraste con la verdad. Freud acuñó dos términos: lapsus y acto de la verdad. dades hay que inventarlas. Hay que simularlas: —el en la naturaleza—-), marse (la estrategia ideológica de la burguesía consiste en transformar Jo histórico y contingente en biológico y necesario: en vez de clases nación, las formaciones ideológicas burguesas incluyen el apelativo (religión, moral, derecho...) natural paradójicas), El nivel nuclear es la captación de elementos de verosimilitud. Como b.1) una verdad definitiva es imposible (las pruebas de verdad empírica y teórica son 498 499 — — al sentido (por su opacidad, el lenguaje puede — ponerse en el lugar del mundo—-). Opera por trans- es no vacía ——hay semas comunes, la turgencia y la rubiexagera identificando los dos conjuntos sémicos). La están contiguos y el banquero—). Las metáforas y metonimias pueden estar (CCC)»; el razonamiento es perfecto, pero el saber de los gue ganan no es el saber que imparte CCC), el encadenamiento físico: mediante la probabilidad (es la función retórica de la estadística, ajustándolos a la media o esperanza matemática la estadística elimina todos los futuros posibles menos el más probable -—nos encadena en una tautología——), y el encadenamiento moral mediante la promesa (cuando ¡Estudia! lógico mediante el razonamiento («El que más sabe es el que más gana. namiento. Mediante el encadenamiento de los discursos encadenan nuestros cursos. Hay tres modos de encadenamiento: el encadenamiento rito de pasaje —os ritos de pasaje han invertido su sentido de la modernidad, pues cuando todo tenía sentido, pasar era como en este caso atravesar un obstáculo interpuesto en el camino, algo activo, a la postmodernidad, pues cuando nada tiene sentido, pasar es estar parado y dejar que las cosas pasen, algo pasivo, «pasar de examen»—). ” La verosimilitud lógica encadena los significados. ocultando el encade- (nadie se da cuenta de que son figuras). Entre ellas destacan las metáforas muertas o catacresis:. «pasé el examen» (el que dice «pasé el examen» seguramente no es consciente de que lo está catalogando como vivas o muertas. Los poetas crean figuras vivas (todos nos damos. cuenta de que son figuras). La lengua común arrastra muchas figuras muertas la banca pero se semejan en el espacio social—, se exagera produciendo una intersección que no hay —no banca y los que la manejan metonimia atribuye a la intersección una propiedad de la unión: «mi hija se ha casado con Banca Catalana» (la unión es no vacía —pues la la metáfora cundez tanto del pétalo de la rosa como de la mejilla de la doncella—, pero intersección Puede ser generalizante (el todo por lá parte: «Nosotros, los mortales») o particularizante (la parte por el todo: «Pido tu mano»). La metáfora y la metonimia son productos de sinécdoques. La metáfora atribuye a la unión una propiedad de la intersección: «Eres una rosa, chata» (la a nivel sintáctico (con lexemas), a nivel semántico (con semas). El nivel semántico es el más importante: hay una figura. central, la sinécdoque. suprime en «pograma Zen»; añade y suprime en los «partos de la Moncloa»; permuta en, por Salvador Dalí, «Avida Dollars». Los juegos con “el código lo ponen de manifiesto: así reparamos en la literalidad del significante. Todos estos ejemplos pertenecen al nivel más elemental , que juega con fonemas o grafemas. Se puede jugar a niveles superiores: gresión del código: añadiendo o suprimiendo en el eje de selección per. mutando en el eje de combinación. Por ejemplo: añade en «Psocialista»; simular el mundo La verosimilitud poética manifiesta el significante, lo que en el lenguaje hay de literal, de opaco ficantes, la lógica con los significados. y el arte de persuadir (verosimilitud lógica). La poética juega con los signi- * Las verosimilitudes poética y lógica som del orden metonímico-sintáctico (combinan por contigijidad en el decir) y producen el efecto de lenguaje. Hay dos capítulos en la retórica: el arte de conmover (verosimilitud poética) Grupos de discusión 500 que nos hacen futuro prometer, es sólo un repetido—). El razonamiento puede ser recordar el futuro cómo ha sido —un Jesús Ibáñez nos hacen pasado sintagmático, que votar»— (es el y €n sentido negativo no hay que hacer en sentido positivo hay que aplicar la compatibilidad /incompatibilidad con paradigmático (juega con el eje de selección) o sintagmático (juega ático, el eje de combinación). Como ejemplo de razonamiento. paradigm y la amalgama o identificación de los contrarios («extremistas de uno ndo las otro signo», amalgama la subversión y la represión). Exagera ejemplo de semejanzas, fuerza la construcción - de paradigmas. Como razonamiento las reglas —«hay tema de las reglas y su aplicación: tar»—; así la democracia reduce a suaves las formas fuertes de cosa que vootra cosa que aplicar las reglas —<«no hay que hacer otra parti- la dictadura). cipación política generadas en el proceso de lucha contra E Una las contigiiidades, fuerza la construcción de sintagmas. verosimilitud es una verdad forzada. Exagerando racionalmente), social—. se sociabilidad identifican descansa que En último con -la cadena en encadena término los son los valores que todos aceptan (aquí y ahora, La encade» La verosimilitud tópica produce el efecto de sociedad. Los sujetos y lógica nados por las verosimilitudes poética (encadena emocionalmente) (encadena el orden tópicos o lugares comunes: —con a poco-— pero todos consideran malo comérselo de un bocado). Como los poco se puede considerar bueno o malo explotar a un obrero —comérselo hoy se valora más la razón que la autoridad (amigo de Platón, Así, sistemas sociales son sistemas abiertos, los tópicos cambian con ellos. vale pero más amigo de la verdad), la cantidad que la cualidad (lo grande por ejemplo: aunque más que lo perfecto —lo bueno es que suba la tasa de crecimiento es ix baje la calidad de vida—), lo nuevo sobre lo viejo (Jo que importa deprisa aunque no sepamos hacia dónde vamos)... b.2) El nivel autónomo es el de construcción de discursos combinando esos SN elementos de verosimilitud. trozos homogéHay que pluralizar el discurso del grupo, descomponiéndolo en homogéneos: los neos (homogéneos en sí y heterogéneos entre sí). Serían tipos discurso, de cada discursos de cada clase social, de cada posición subjetiva de a un espacio de cultura objetiva... Para unificar esa pluralidad, hay que acudir los discursos traducibilidad —a una teoría—. Así: el marxismo permite artícular los discursos enunde las distintas clases sociales, el psicoanálisis permite articular No existe una metateoría que permita articular todas las perspectivas. articular los discursos de las diferentes culturas objetivas... ía permite ciados desde distintas posiciones subjetivas de discurso, la antropolog » funde en b.3) El nivel sínnomo es el nivel global: el nivel concreto que se (con el el aquí y ahora. Es el punto de tangencia de los discursos con los cursos pragmático). mundo). Podemos distinguir la significación (semántica) del sentido en una Así: un diccionario engloba significados, .pero el sentido de una palabra es reducible a situación concreta de enunciación y en un enunciado concreto no los ninguno de esos significados. peLos significados son los recursos ..., del sentido: cursos que se repiten. El significado pertenece al contexto lingiístico, el sentido Grupos de discusión . 501 pertenece al contexto existencial: el sentido de una expresión es su valor de superj vivencia. Cada discusión en un grupo de discusión refleja y refracta (a nivel micro) una sociedad y una historia. Bibliografía Estas ideas están más ampliamente expuestas en: IsÁNez, ]. «Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica», Siglo XXI, 1979: «Análisis sociológico de textos y discursos» (En: Revista Internacional de Socio1985: . logía, 43, págs. 119-60). - (Véase la bibliografía citada allí.) l Revista de Antropología Social Revista de Antropología Social Universidad Complutense de Madrid ras(MWcps.ucm.es ISSN (Versión impresa): 1131-558X ESPAÑA 2000 José Luis García García INFORMAR Y NARRAR: EL ANÁLISIS DE LOS DISCURSOSEN INVESTIGACIONES DE CAMPO Revista de Antropología Social, año/Vol. 9 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España pp. 75-104 LAS Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 ISSN: 1132-558X Informar y narrar: el análisis de los discursos en las investigaciones de campo José Luis GARCÍA GARCÍA Universidad Complutense de Madrid EL ÁMBITO DEL DISCURSO Bajo la denominación análisis del discurso se agrupan una serie de técnicas de interpretación de textos, orales y escritos, referidas a un buen número de campos disciplinares, que polarizan actualmente una desusada atención académica. Por eso es necesario delimitar los objetivos de este artículo. No trato de presentar un modelo de actuación marcando niveles de análisis y estrategias de aproximación al discurso. Este propósito lo cumplen con creces muchas de las publicaciones existentes (Bardin 1996, Brown y Jule 1993, Lozano y otros 1986, Maingueneau 1993, Stubbs 1987, Van Dijk 1980). Pretendo únicamente deshacer una supuesta visión simple de la información, en un contexto etnográfico, ante la paradoja que se deriva de dos hechos singulares: por una parte, la gran importancia que damos en nuestra disciplina a los relatos de nuestros informantes y, por otra, la escasa relevancia que se ha venido prestando en los textos etnográficos al proceso de elaboración de esos discursos. La perspectiva antropológica y la experiencia de campo son, pues, los dos filtros desde los que se plantea este escrito, que recurrirá a los datos etnográficos no tanto para analizar unos textos concretos, cuanto para mostrar los problemas que se plantean al hacerlo. Dicho de otra forma, los discursos aducidos se utilizarán como ilustradores para documentar los argumentos que se irán exponiendo. En este sentido recurriré básicamente a dos textos recogidos en mi trabajo de campo en Villanueva de Oscos. Tienen la peculiaridad de ser discursos sobre los mismos acontecimientos, relatados por la misma informante en dos momentos distintos de tiempo. Las dos versiones de una misma autora tienen muchos elementos auto-aprendidos que, sin duda, mi informan75 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... te ha relatado multitud de veces a otros interlocutores, pero también diferen- cias importantes que permiten sacar conclusiones, no sólo sobre el proceso de elaboración del discurso, sino también sobre sus significados. La primera versión (A) es de 1979 y responde a un interés mío por recabar información sobre aspectos biográficos de los informantes, a los que se les preguntaba por las formas de residencia postnupcial. La versión (B) se obtuvo seis años después, en el contexto de una conversación sobre el ganado (ver García 1990), sin que hubiese mediado una pregunta concreta por mi parte. Sólo con posterioridad, al transcribir las cintas, me di cuenta de que tenía dos versiones grabadas de la misma informante y de los mismos hechos. Mi contacto con esta informante era especial, pues desde 1974, fecha en la que fui por primera vez a Villanueva de Oscos, residía en su casa, y casi todas las conversaciones que mantenía diariamente con ella eran mucho más libres que las que pueden responder a un interrogatorio etnográfico. La versión (B) surgió en una conversación de sobremesa, ante una grabadora que rutinariamente estaba dispuesta para ser activada si la conversación ofrecía detalles de interés. En las páginas que siguen se harán observaciones sobre los textos (A) y (B), que se reprodu- cen íntegramente, en el anexo de este artículo. La importancia del lenguaje humano como conducta social es uno de los aspectos fundamentales que cualquier análisis del discurso tiene que tener en cuenta. El lenguaje es, por encima de todo, la conducta más envolvente de cuantas realiza el ser humano. «Envolvente» significa aquí «implicada» en el resto de las conductas no lingúísticas. Cualquier acontecimiento social está «tocado» por el lenguaje. Es fácil observar este fenómeno en los textos que nos sirven de referentes. En ellos se cuentan acontecimientos a un receptor, pero en el interior de los relatos se reproducen una y otra vez discursos protagonizados por los personajes que se van mencionando: se narra en el texto lo que en su momento dijeron y escucharon todas las personas que en él intervienen. El marido de la informante, a quien no tuve la oportunidad de conocer, aparece opinando y hablando, como lo hacen los vecinos que la aconsejan y los que vienen a ofrecerle ayuda. Ella misma muestra reiteradamente su opinión sobre los hechos, en ocasiones dirigiéndose al receptor del discurso y, a veces, a las personas que, años atrás, intervinieron en los acontecimientos que se relatan. Por lo tanto, el lenguaje aparece en los textos que analizo, unas veces, de manera directa, otras, indirecta. Se relatan cosas y se relatan palabras, diálogos y formas de pensar que se expresan a su vez con palabras. Toda una gama de textos superpuestos, conectados entre sí en el relato final, relato del que, por si fuera poco, se dispone de dos versiones literalmente diferentes. Pero si el discurso es con frecuencia un producto estratigráfico, en el que se depositan en disintos niveles otros actos comunicativos, hay que tener en cuenta que los hablantes, además de responder a las preguntas que se les haRevista de Antropología Social 2000. 9: 75-104 76 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... cen, se comunican entre sí para contarse cosas, se dirigen unos a otros para informar sobre aspectos que tienen que ver con las conductas que han de ponerse en marcha, tratan de convencer a los demás mediante mensajes cargados de motivos y razones, repiten relatos estereotipados y aprendidos en los que nada impide que introduzcan notables variaciones y, sobre todo, manejan estratégicamente sus palabras. Normalmente los antropólogos utilizan los discursos que les han sido contados a ellos directamente y, con frecuencia, narraciones estereotipadas que convencionalmente forman parte de eso que llamamos tradición oral (cuentos, relatos, dichos, fórmulas, mensajes reiterados....), es decir, discursos que, unas veces han estado motivados por sus propias preguntas y, Otras, por carecer de autor, han quedado objetivados en sus formas lingúísticas. Aparecen más raramente en los textos etnográficos los discursos circunstanciales e irrepetibles de los sujetos sociales. Hay excepciones de interés. Pienso ahora, por no citar más que un caso, en el análisis que hace J. Fernández (1976) de una conversación que escuchó a unos viajeros en un autobús de línea entre Oviedo y Arriondas. Pero es éste un campo que, quizás por la dificultad de retener las palabras sin inmiscuirse en la comunicación, ha sido menos atendido. Pero ello no es óbice para que se tenga en cuenta la complejidad del uso del discurso en la vida social, aunque sólo sea para no ajustarse acríticamente a una visión tan simple y dicotómica de nuestras técnicas de investigación. Curiosamente la observación participante pasa por ser la técnica básica en el trabajo de campo antropológico y la información aparece, de alguna manera, como subsidiaria. Una reflexión como la que precede muestra que esta consideración es bastante dudosa. Lo es por muchos motivos, entre los cuales no es el menor el que se desprende del hecho de que, por lo general, los trabajos de campo de los antropólogos se refieren a ciclos temporales que sobrepasan con mucho los tiempos de permanencia en el campo. Pero en segundo lugar, lo es porque la observación sin el discurso es totalmente estéril. Es de sentido común admitir que observamos menos de lo que nos cuentan, y que nuestra emblemática observación participante no deja de estar plagada de discursos. Unas veces porque ella misma acontece hilvanada en sus distintos actos por los discursos de los participantes, otras, porque un informante experto acompaña con sus explicaciones lo que vemos y, siempre, porque las unidades de observación son constructos delimitados desde supuestos discursivos de muchos tipos. No hay nada que podamos observar sin el discurso, explícito o implícito, que nos sitúa como observadores en el lugar que ocupamos. La estrategia de la observación es discursiva. El dualismo observación-información es un supuesto común de las investigaciones de campo. Ya en las Notes and Queries aparece con claridad, no sólo cuando se dice que la información debe partir de fenómenos observados, 77 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... sino cuando se concluye que «el purista que sólo anota lo que ha visto, ofrece un cuadro de la vida social tan incompleto como el que confía por entero en las informaciones obtenidas en respuesta a preguntas directas. Hay pues que seguir los dos método». ¡Dos métodos!. Pero no sólo eso, sino que se supone que, de alguna manera, Operan por separado y tienen valores probatorios diferentes: «Al anotar los resultados se indicará si se ha sido testigo del acontecimiento que se está describiendo o no. En el caso de que no se haya observado, se anota si lo han corroborado otros testigos de fiar.» (citado según la versión castellana Manual de campo del Antropólogo 1971:19-20). Esta división es epistemológicamente inconsistente, y sólo tiene sentido si se reduce el discurso al que los nativos construyen ante las demandas de los antropólogos. En la vida real no existe lo observable y su descripción, como si se tratase de dos realidades socialmente distintas. A no ser, obviamente, que se admita —cosa que estaría dispuesto a asumir—, que entre los fenómenos que deben ser observados están los propios discursos. Incluso la descripción discursiva de acontecimientos, aunque no se pueda verificar referencialmente, es una conducta social que puede resultar más transcendente que aquello que desfiguradamente relata. Esta experiencia de la importancia del discurso como articulador de las relaciones sociales y de los procesos culturales más diversos, la pude observar en Villanueva de Oscos, un concejo asturiano con 29 núcleos de población dispersos en más 104 kilómetros cuadrados. En estas condiciones, las relaciones en- tre los vecinos, algunos de los cuales no se ven físicamente a lo largo de todo el año, se estructuran sobre discursos, Cualquier nativo dispone de información sobre sus paisanos, información que está contenida en una espesa red de comunicación por la que circulan mensajes sin los cuales la vida cotidiana sería diferente. Esta red está sometida a un constante proceso de realimentación: además de los vecinos de los distintos pueblos que tratan de solucionar en la capital problemas administrativos, o que recorren el término de lugar en lugar por cuestiones familiares o de trabajo, y de los encuentros de diferentes segmentos de personas que tienen lugar en distintas circunstancias, intervienen en ella personajes estratégicos que desarrollan una gran movilidad, como los tratantes de ganado (los xateiros) y los vendedores de todo tipo de mercancías (pan, pescado, frutas) que recorren los pueblos en todas direcciones. Esta situación comunicativa hiperactivada la constata bien la informante en la versión (B), cuando al hablar de sus desgracias con el ganado, y refiriéndose a un familiar de su marido que les ofrecía una vaca, dice: «Y foime decir que tía ua vaca pra vender si queríamos, que tuveran falando na casa... bueno to Dios falaba... ¡vaya por Dios, esos qué poca suerte ten!...»(B). Revista de Antropología Social 2000. 9: 75-104 78 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... En este contexto de dispersión, cuando un informante relata al antropólogo acontecimientos por los que se le pregunta, es bastante probable que muchos de los que le transmite tampoco hayan sido observados por él mismo. Puede ser que se los hayan contado y que sean, en definitiva, discursos de discursos. Pero, por serlo, no son menos eficaces en la articulación de la sociedad que las conductas que ocasionalmente, y siempre de forma limitada, puede observar. Es pues necesario valorar el proceso discursivo en su contexto de comunicación. No es lo mismo, a este respecto, vivir en una gran ciudad que en una localidad de 300 habitantes, o en un concejo de población dispersa como Villanueva de Oscos. El espacio físico, la población, las barreras comunicativas, son varia- bles explicativas que deben ser tenidas en cuenta en el análisis del discurso. EL DISCURSO ETNOGRÁFICO En la situación etnográfica, también el antropólogo y sus circunstancias influyen como variables en el proceso de construcción discursiva. El discurso etnográfico es un discurso especial. Emisor y receptor se convierten en informante y etnógrafo en cada uno de sus encuentros. Incluso existe la advertencia de que la relación entre ambos siempre debe encerrar una cierta distancia que permita mantener la objetividad. Lo mismo que sucede con la observación participante, a la que algunos tildan de pseudoparticipación, también en el ámbito de la información todo es un poco «pseudo», es decir falso. Hay, en primer lugar, una asimetría de intereses en la comunicación. El etnógrafo realiza una tarea bien definida que tiene más que ver con su vida profesional, que con su vida cotidiana. El paradigma de esta situación la describía con toda crudeza Malinowski en sus páginas pioneras sobre las técnicas de campo. Después de ponderar las ventajas de convivir estrechamente con los nativos, confiesa sin rubor: «Dado que el indígena no es un compañero moral para el hombre blanco, después de haber estado trabajando con él durante varias horas, viendo cómo cuida sus huertos, o dejándole que cuente anécdotas de su folklore, o discutiendo sus costumbres, es natural que apetezca la compañía de alguien como nosotros». (Malinowski 1975:24). La asimetría del encuentro dialógico está clara: el etnógrafo trabaja; y ¿el nativo? Malinowski no diagnostica bien la situación cuando la presenta como un encuentro en el que el emógrafo deja hablar al nativo de sus anécdotas y de su folklore, o discute con él sobre sus costumbres. Lo más probable es que el nativo no tuviese ganas de contarle a Malinowski su folklore ni, mucho menos, interés en discutir con él sobre sus costumbres. Más bien hay una especie de abordaje, que en ocasiones llega a ser dramático. Es verdad que la mayoría de las situaciones etnográficas en las que se encuentran actualmente los antropólogos no son de 79 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... esta naturaleza y, normalmente, el investigador comparte con el informante conocimientos y con frecuencia otros intereses distintos a los meramente profesionales, pero ello no anula la pervivencia del modelo descrito por Malinowski: asimetría doble, en el trabajo y en las relaciones humanas. Así pues, el discurso etnográfico parte de un encuentro muy especial y está condicionado por él. En este contexto el nativo se convierte en un productor de información. Echa mano de la memoria y de la experiencia personal y suelta indiscriminadamente relatos de desigual «textura». Son situaciones discursivas negociadas, transacciones sobre lo explícito y lo implícito, sobre lo que tiene relevancia y lo que carece de ella. La capacidad de discriminar lo importante de lo que no lo es pertenece al etnógrafo, nunca al informante. El tema de la autoría etnográfica, de la que hablan actualmente algunos postmodernos, arranca de esta situación asimétrica (Clifford y Marcus 1991). En mi caso concreto, las diferencias formales de las dos versiones a las que me estoy refiriendo se pueden justificar por el hecho de que los años que median entre la primera y la segunda cambiaron las relaciones comunicativas entre los interlocutores, pero también a las circunstancias en las que se produjeron; ya he dicho que la primera versión responde a una pregunta explícita por mi parte, y la segunda no: la cuenta la informante porque a ella misma le parece oportuno hacerlo, en el transcurso de una sobremesa. No dudo que en esta consideración de oportunidad haya influido su conocimiento sobre mi disposición a escuchar historias de ese tipo, pero, sin duda, la actitud de la informante, llevando la iniciativa, es un dato contextual importante. Observo ahora que la primera versión está más castellanizada que la segunda, que conserva más el gallego de la zona. Cuando llegué a los Oscos muchos informantes hacían esfuerzos por hablar conmigo en castellano. Con el tiempo cambiaron esta actitud y aunque yo les hablase en castellano, ellos utilizaban su propia forma de expresarse A nivel general cabe decir que los fenómenos comunicables se pueden transmitir como mensajes informativos o como episodios narrados. La diferencia teórica entre unos y otros es que los primeros suelen formar parte de acciones sociales en curso, mientras que los segundos no. Digo teóricamente porque es posible que los mensajes informativos tengan una estructura narrativa. Es evidente que el análisis de los primeros, cuando no tienen estructura narrativa, debe ser realizado en el conjunto de la acción en la que intervienen. A esta categoría pertenecen una buena parte de los mensajes que las personas se dirigen recíprocamente cuando realizan cosas (Austin 1971). Basta leer las monografías de los antropólogos para darse cuenta de este fenómeno. Pero narrar es una actividad compleja y se concreta en una gran variedad de formas. En ocasiones los antropólogos se limitan a buscar explicaciones de fenómenos sociales, de una manera relativamente estática. Otras Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 80 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... veces manejan relatos en los que las personas se comportan y actúan. Los textos que utilizo aquí como ilustradores son de este último tipo, aunque la teoría de los esquemas culturales, a la que recurriré más adelante, se puede aplicar plenamente a los discursos explicativos. Si tomo como referente de mi análisis una muestra de narraciones con protagonistas y comportamientos, es porque son más complejos y permiten visualizar una problemática más general en el análisis del discurso. Esta peculiaridad se debe a la relación acumulativa que existe entre los discursos informativos y los relatos dinámicos. Dicho de otra manera: en estos últimos discursos encontramos comunicación simple entre sujetos sociales, discursos informativos y además relaciones estructuradas de acontecimientos. Pertenecen a una categoría sumamente importante en la que se pueden encuadrar discursos sobre personas y conductas, relatos de vida e incluso narraciones pertenecientes a la tradición oral. A través de ellos podremos pues cumplir el objetivo de este escrito, tal como quedó enunciado más arriba: deshacer una visión simple de la utilización de los discursos de los informantes en antropología. PALABRAS Y RAZONES Discurso significa, según el diccionario, dos cosas aparentemente distintas: lenguaje oral o escrito, y razonamiento. En el campo escuchamos el discurso como conducta verbal. Pero hay que tener en cuenta que en ella, aunque no se manifiesten explícitamente, están presentes también las estrategias «discurridas» para poner en marcha las conductas verbales. Así pues, el discurso explícito se manifiesta como palabra, el discurso implícito es razonamiento. Todo análisis del discurso admite, desde el punto de vista de la interlocución, una respuesta consistente a cuestiones de este tipo: ¿porqué me cuenta usted a mí esto?, ¿porqué me lo cuenta así?, ¿a quién no contaría usted esto que me está contando a mí?, ¿cómo contaría usted esto mismo a otra persona?... Las respuestas, directas o indirectas, a cuestiones de este tipo forman parte importante del análisis del discurso. Desde esta perspectiva hablar y la forma de hacerlo son el resultado de una decisión estratégica. Si no hiciéramos distinción alguna entre el discurso explícito y el discurso implícito, no tendría sentido hacer análisis del discurso: bastaría con reproducir simplemente las palabras e invitar a entenderlas literalmente. Si se hace análisis de las palabras es precisamente porque hablar es una conducta estratégicamente producida y para entenderla es necesario comprender las estrategias «discursivas», es decir discurridas, que la sustentan. Dicho esto, tengo que apresurarme a expresar que si hablar es el resultado de una estrategia, y la forma de hacerlo también, se puede concluir que no ha81 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... blar y callar determinados aspectos, es consecuencia de esa misma estrategia. Como propone Foucault (1980), el análisis del discurso tiene que dar cuenta tanto de lo que se dice, como de lo que se calla. Lo dicho y lo no dicho es también el título de una obra de Tyler (1978). Lo que se dice es la punta del iceberg del discurso, un iceberg en el que buena parte de lo que le sustenta es silencio. Pero silencio expresivo, cuyo sentido debe buscarse en el contexto de la situación comunicativa (ver Block de Behar 1994). No es lo mismo el silencio absoluto de quien niega la palabra que el silencio del que está hablando y negociando lo que en cada momento tiene y no tiene que ser dicho. En este caso, unas veces se calla porque no se quiere que el destinatario del discurso sepa algo; otras, paradójicamente, porque se supone que el destinatario ya sabe lo que no se dice. En nuestros textos encontramos estos dos tipos de silencio. En la versión (B), cuando se supone que la relación comunicativa no es ya de compromiso, sino espontánea, la autora del relato explicita con frecuencia su opinión sobre los hechos que cuenta. Muestra, por ejemplo, de una forma muy expresiva, su desacuerdo con el precio de las misas («¡Aquel — cura— también era un buen ladrón!») y, más allá del relato de los hechos, pone de manifiesto su escepticismo sobre el sentido de lo que ella misma relata («Fuesen las misas, fuese a romería, fuese que quería cambiar, a cosa cambió»). En (A) no encontramos comentarios de este tipo: por los motivos que sea la informante decide callárselos. Éste es un tipo de silencio que responde al deseo de no decir lo que en ese momento piensa que el otro no debe saber. Tanto en (A) como en (B) aparecen, además, expresiones que resultarían incomprensibles para cualquier receptor que no dispusiese de determinadas claves interpretativas. Una de ellas está, por ejemplo, en el diálogo en el que se le pide al cura que le diga 18 misas. El cura pregunta, tanto en (A) como en (B) «<¿nun, serán las de Irene?» y en ambas versiones mi informante contesta lo mismo: «No, las de Irene no son». No se hace más alusión a este personaje, aunque sí se le menciona, sin citar su nombre, en otra pasaje de (A): «Y de Brañavara (hay) aquí ua mensajera que 1 levaba as novedades todas de por aquí, e tamén 1 levaría a nosa, claro». Irene era una devota de la adivina de Brañavara, una mediadora entre ella y el concejo. Era una mujer que debido a su marginalidad tenía muchas probabilidades de encontrarse con cualquier antropólogo recién llegado. El tema de la adivina de Brañavara fue en efecto uno sobre los que obtuve información más abundante al poco de llegar a Vi- llanueva. Mi informante ya en (A) sabe de sobra que puede callarse cualquier explicación sobre «las misas de Irene». Existen otras diferencias entre las dos versiones. Silencios en (A) que, al expresarse en (B) y, aunque traducen detalles insignificantes, complementan la intencionalidad de lo que se dice, teniendo en cuenta que mi informante daba por supuesto que yo conocía ya muchas más cosas que cinco años antes. Así Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 82 “ José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... por ejemplo en la segunda versión los nombres de las personas y de los lugares sustituyen a los genéricos de la primera: a diferencia de en (A), en (B) se habla de Celidonio, y no de «un paisano de la Arroxía»; igualmente al «vecín» que le trae el mensaje de Brañavara se le da nombre en (B): se llama Ernesto, y otro tanto se hace con «el cura» que dice la misa en Bustapena: en (B) se le llama «D. Francisco». Igualmente las vacas de un vecino se convierten en las «vacas de El Río» y el «cuando veníamos para casa» del final de (A) se concreta en (B) con mayor precisión: «baxando alí del Cortín pra abaxo». Estas formalidades podrían parecer minucias, pero no lo son, en la medida en que operan en el texto como lugares de encuentro o desencuentro entre el emisor y el receptor. Desde este punto de vista (A) es una versión «plana» de los hechos, en la que las concatenaciones sintagmáticas se marcan más que las paradigmáticas. En (B) por el contrario con la concreción de las personas y lugares se invita al receptor a establecer toda una serie de asociaciones —de las llamadas por Saussure «in ausentia»— que, basándose en experiencias compartidas en torno a los personajes o lugares que se citan, proporcionan al texto nuevas claves interpretativas. Por esto la versión (B) supone una mayor complicidad con el interlocutor. La causa de esto está no sólo en la mayor intensidad de la relación personal de los hablantes, sino también en el reconocimiento de experiencias y saberes compartidos que hacen que muchas de las circunstancias que la narradora con anterioridad no encontraba de interés narrar, cambian seis años después en la versión (B), cuando la informante sabe que su relato habla de personas y argumentos que su interlocutor conoce. La versión (A) es más pobre en circunstancias y más explícita en el manejo del argumento central. La versión (B) es más rica en episodios y detalles, y por eso es considerablemente más larga. Constatada la importancia de lo que se calla, es necesario reseñar igualmente el fenómeno inverso: el de la demasía en el hablar. Demasía significa aquí objetivaciones lingilísticas que van más allá de la simple enunciación, aunque su efecto sea en ocasiones el de aminorar algunas de las dimensiones del enunciado. Este recurso, que desemboca en expresiones tipificadas linglúísticamente como retóricas, abarca fenómenos tan importantes como el aminoramiento, la reduplicación de las palabras, el énfasis, los eufemismos, las redundancias, la escenificación y tantas otras figuras que tratan de adecuar lo que se dice a la situación de comunicación. Pondré un par de ejemplos que afectan, el primero, a los contenidos y, el segundo, a la forma del relato. Tanto en la versión (A), como en la (B), cuando la informante pregunta al cura de Pastur por el precio de una misa en el santuario, se reproduce textualmente y en este caso de forma coincidente, la respuesta del cura: la «misa dicha aquí en esta iglesia, le cuesta a usted venticinco pesetas». En ambos casos a la informante le parece un abuso y lo constata al expresar que las misas entonces costaban en Villanueva tres pesetas. Pero observo en las grabaciones 83 > Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... que en la versión (B), a diferencia de (A), imita de forma burlesca y grandilocuente la voz del cura, antes de añadir «aquel tamén era buen ladrón... como...(ríe)». Esta última expresión sustituye el final de la frase por una risa de complicidad. En esta forma de expresarse nos encontramos de nuevo con un silencio que se introduce bruscamente con la insinuación «tan ladrón...como...». Ella sabe perfectamente que momentos antes, como puedo constatar en la grabación, me ha contado que durante la guerra civil, había pasado por Villanueva un franciscano pidiendo a los católicos que colaborasen con la iglesia donando una ternera al convento. El comentario de mi interlocutora en aquel momento fue que «eran ladrones abondo». Imitaciones y risas son elementos expresivos del discurso. Dejan traslucir bien a las claras una forma de pensar de la informante sobre los acontecimientos que narra: por los motivos que sea, en la versión (A), considera más oportuno callarse que expresar lo que piensa sobre el particular. Más adelante valoraré la importancia etnográfica de este tipo de consideraciones. Voy a poner otro ejemplo de la demasía en el hablar, que afecta en este caso, a la construcción formal de los acontecimientos. Se trata del episodio en el que vecino de la Arroxía que les ha fiado una vaca, viene a cobrar. Fijémonos en las dos descripciones del mismo hecho. VERSIÓN (A) «Había quince días que la tíamos y ya estaba el paisano aquí en la puerta a ver si tíamos (ríe), a ver si tíamos 25 pesetas pra dalle. E démoslas. El caso es que dixo que nosotros nos amañáramos y que nun volvía. Pasaron otros quince días (riendo) y volveu Después nun tíamos cuartos abondos pa pagalle». otra vez a pedir. VERSIÓN (B) «E había tres semanas que a traéramos cuando ven Celidonio: “A y Pedrín, ¿qué tal te va con a vaca?, ¿tas contentu con éla?”. —“Sí, oh, toy contentu con éla, que da buena leite, é muy mansa e bien comedora”. —“Bueno, pues si me pudieras dar 25 pesetas, e puedes quedarte tranquilo, que nun te vuelvo, nin te apures por pagarme”... Bueno, marchó y dixo Pedro: —“Antes de 15 días vuelve estar aquí” y dixel eu: —“Bueno, pues hay que hacer por cumplir”. “Lo que hay que hacer —dixo él— es pagarle, y se acabó el barullu”. Nun eran muchos cuartos entonces, pero estaban malos de xuntar, y como había que xuntar más que pra a vaca... tamén había que traer pra casa algo, y bueno, después pagósei a Gumersindo». Este es un ejemplo más de las diferencias entre las versiones (A) y (B) ex- presadas más arriba, pero en este caso, tenemos además una elaboración naRevista de Antrapología Social 2000, 9: 75-104 84 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... rrativa de los acontecimientos que no sabemos hasta qué punto reproduce lo que realmente sucedió. Obviamente es difícil asumir que ese diálogo, reproducido con tal precisión, fuera realmente lo que se dijo en aquel momento, cincuenta años atrás... Así pues, hablar es una conducta condicionada por los interlocutores, negociada implícitamente en su desarrollo y expuesta al peligro de no ser entendida fuera de la situación comunicativa. Es el resultado de un conjunto de estrategias que afectan no sólo a los aspectos formales del discurso, sino también a sus contenidos. LOS ESQUEMAS NARRATIVOS CULTURALES Y LOS ELEMENTOS El concepto de esquema cultural se utiliza profusamente en la antropología cognitiva actual. Los esquemas son estructuras de conocimiento compartidas, que incluyen los rasgos cognitivos que definen prototípicamente una situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier otro fenómeno social (D'Andrade 1996). Los esquemas se diferencian de los conceptos en que son estructuras flexibles y, por lo tanto, capaces de integrar las experiencias particulares de los sujetos sociales. Su aplicación al discurso es doble. Por una parte existen esquemas narrativos que dan cuenta de lo que teórica y prácticamente significa contar algo. Se trata de esquemas formales que nos colocan ante estructuras narrativas relativamente coincidentes en sus formas prototípicas. Pero al mismo tiempo, los esquemas son como las piezas de un mosaico, es decir, los contenidos parciales sobre los que operan las estructuras narrativas. Dejaré para más adelante el tema de los esquemas narrativos y me centraré, de mo- mento, en los esquemas que conforman el contenido de los relatos. Un ejemplo: el texto de mi informante empieza hablando de un matrimonio joven que, después de casarse, va a una vivienda que tiene, desde tiempo atrás, su propio nombre: La Puerta de la Iglesia de Santa Eufemia (B); y allí, como dice la au- tora, van «principiando» (A) poco a poco, es decir, comienzan una «vida nueva». Esta forma de hablar no describe simplemente un cambio de status, sino que hace referencia a una de las dos maneras de establecerse tras el matrimonio: o bien en casa de los padres, o «principiando vida nueva». Cualquier vecino de Villanueva conoce el contenido estereotipado de esta expresión, sabe que esta forma de vida es consecuencia de determinadas circunstancias fami- liares, conoce además que los bienes que los contrayentes llevan a su nueva residencia son mínimos, y que, desde luego, es bastante probable que la casa a la que van tenga un nombre de lugar, más que de persona. Puede suponer que los contrayentes, si se establecen en el concejo de esta forma, tienen que dedi85 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... car los primeros años de su matrimonio a reunir algún ganado y a comprar o arrendar algunas tierras. El relato de mi informante tiene sentido en este contexto, pero no expresa explícitamente todo el contenido del esquema, sino que lo da por supuesto. A veces, y de forma muy ocasional, se hacen alusiones a los condicionantes previstos en el esquema, pero no para dar cuenta de un comportamiento habitual en estas ocasiones, y que informativamente resultaría redundante para todo el que sabe lo que es «principiar vida nueva», sino para colocar los hechos en una secuencia temporal y causal: cuando decidieron quedarse con la vaca ciega era porque pensaban hacerse con otra, ya que estaban «botando en un carro viejo» que le habían «comprado a un vecino»(A); o cuando les viene un familiar de su marido a ofrecer una vaca, encuentra a la informante cosiendo en un lugar donde habitualmente no lo hace, porque como ella explica, sin que nadie se lo pregunte, «inda nun compráramos ese pedazo» (B), es decir, aún no habían adquirido ese trozo de tierra que estaba delante de la casa. Comprar un carro o adquirir tierras forma parte del esquema «principiar vida nueva». No hace falta expresarlo para que cualquier vecino que comparta el contenido prototípico del esquema lo sepa. En el texto sólo se habla de ello en sentido circunstancial. Si el relato tiene interés es porque el esquema «principiar vida nueva» no se desarrolla de acuerdo con las previsiones habituales. Y de ahí las minucias descriptivas con los accidentes del ganado que hacen que, una y otra vez, la informante relate cómo, a pesar de que el tiempo va pasando, ellos siguen como al principio: «quedamos sin leche pra dalles (a los hijos), quedamos sin carne pra matar, quedamos sin cuartos y quedamos sin vacas... (B). Y de acuerdo con el esquema principiar vida nueva que domina toda la narración añade: «y tuvemos que volver a empezar(B). Es decir: se trata de una narración sobre la vida nueva en condiciones de mala suerte, El esquema de la mala suerte aparece también explicitado en el texto desde el comienzo de la narración. «Ibamos mal, nun tíamos suerte con el ganado» (B); «vaya por Dios, esos qué poca suerte ten» (B); «esi nun tía necesidad de perder por culpa de la nosa situación» (A); «tamos de malas y non ten elos que perder... por causa de que nosotros tengamos mal» (B); «los recinos decíanme que tía que ofrecerme a algúa romería a ver si cambiaba algo la situación» (A); «que tían muy poca suerte con el ganado» (A); «fue cambiando la rueda.. la cosa cambió» (B). El esquema de mala suerte es el segundo eran foco de articulación del relato. Es interesante observar cómo estos dos esquemas funcionan en su relación como articuladores de los acontecimientos que se describen, pero también notar cómo el guión estructural de los esquemas es más importante que los detalles. Cualquiera que lea los dos relatos, sin mucha atención, sacará la impresión de que todo lo que se nos cuenta sucede en un espacio muy comRevista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 86 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... primido de tiempo. Los hechos están encadenados de tal forma que su ocurrencia está determinada por una supuesta concatenación de causas y efectos, relativamente próximos en el tiempo. Los relatos muestran acontecimientos lo suficientemente homogéneos y abigarrados dentro del mismo paquete causal, como para que pensemos que la dimensión temporal es totalmente intranscendente. Y de hecho es así, pero la naturaleza construida del discurso y su inadecuación ontológica se pone de manifiesto en un pequeño detalle que, si no se presta mucha atención al texto, pasa desapercibido: estos acontecimientos pasaron en un periodo de, por lo menos, cuatro o cinco años: el relato empieza con el matrimonio de los implicados y antes de llegar a la mitad se nos dice que tenían ya cuatro o cinco hijos, según la versión. La intranscendencia de este detalle cara a la verosimilitud de las conductas expresadas, pone de manifiesto que nos movemos en el ámbito exclusivamente narrativo, y que lo que en este contexto realmente importa es la contrastación entre los esquemas principiar vida nueva y mala suerte. Los esquemas son en este contexto recursos activos de la memoria. Se utilizan para compaginar los fenómenos del pasado en una sucesión acorde con la realización extratemporal de los esquemas. La ilusión causal se produce tras anular los intervalos temporales y leer causalmente la sucesión de acontecimientos en el relato. Hume explicaba este proceso como una invención de la causalidad, basada en la asunción literal del principio de contigiiidad —post hoc ergo propter hoc— ( ver Linde 1987), es decir, se considera que lo que sigue a un fenómeno está producido por él Pero este es el momento de hacer una breve consideración sobre la referencialidad de las palabras en los discursos. Con frecuencia este es uno de los problemas que más preocupa a los antropólogos interesados teóricamente por el tema (Bernard, Pelto y otros 1986). En alguna publicación se establecen porcentajes de veracidad en la información según determinadas variables (Bernard, Killworth y otros 1984). La realidad es posiblemente más simple. Veámoslo en nuestros textos. No es difícil encontrar en los breves discursos que transcribo inconsistencias reales. Además de la ya reseñada —en la versión (A) se habla de que la persona que lo cuenta, cuando se le muere la madre de los cerditos, tenía cuatro hijos, en la (B) dice que eran cinco—, el que le vende la vaca en la versión (A) vuelve a los quince días, en la (B) a las tres semanas, y, en cuanto a otras apreciaciones más ideológicas, la versión (A) nos dice, sin más, que el marido de la narradora no creía en bruxerías, y en la (B), aunque insiste en este hecho, le muestra aconsejándola que diga las misas que le encarga la bruja de Brañavara. Si nos fijamos en las dos versiones de los hechos que comentamos, vemos cómo hay en ellas dos tipos de fenómenos, que se pueden perfectamente visualizar en la presentación que se hace de las dos versiones: unos son coincidentes y otros son exclusivos de cada uno 87 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... de los textos. Las coincidencias pertenecen a aspectos esenciales de los esquemas, los divergentes muestran acontecimientos que para la narradora no tienen importancia en sí mismos, sino en la medida en que son concreciones de los esquemas. Las discrepancias reseñadas no afectan ni al sentido ni a la intencionalidad de lo que se dice. Las versiones discrepantes son incompatibles entre sí, pero ninguna de ellas por separado resulta contradictoria con el esquema en el que se contextualiza. Pero además hay que tener en cuenta que los esquemas son flexibles, como queda dicho, porque admiten una gran cantidad de experiencias individuales. Este fenómeno ha obligado a los antropólogos cognitivos a repensar las formas de representación social desde la teoría de los prototipos (ver Rosch 1978). Según esta teoría los esquemas culturales tienen una estructura focal, es decir se aplican primariamente a objetos, dimensiones o conductas que reflejan mejor que otras la imagen real del esquema. Según esto narrar es construir un discurso en el que se da más importancia a la adecuación entre las experiencias particulares y el esquema que entre lo que se dice y sus referentes. Lo importante en los relatos de nuestra informante no es que se le hayan accidentado dos, tres o cuatro vacas, ni que tuviera cuatro o cinco hijos y nada que darles de comer en un momento determinado, sino que estos hechos, en sus versiones alternativas, son acontecimientos que pueden catalogarse con precisión dentro del esquema de «la mala suerte». Esta reorientación de los hechos desde su valor referencial a su adecuación o pertenencia a los esquemas no se produce solamente en los relatos dinámicos, sino que acontece también en los discursos informativos. Y ello tiene lugar porque también estos discursos se construyen sobre la base de esquemas culturales, Las monografías de los antropólogos abundan en generalización y, por qué no decirlo, en errores que se derivan de una mala lectura de lo que nos cuentan nuestros informantes. La coherencia de lo que se dice es una consecuencia de la adecuación de los fenómenos narrados con el esquema En otras ocasiones se encadenan esquemas formando modelos culturales complejos, que prestan su coherencia a lo que se dice. Pero a veces, sobre todo en los relatos complejos y con un argumento narrativo, como el que nos ocupa, y en narraciones objetivadas como formas de tradición oral, la coherencia del conjunto se deriva de la utilización de teorías culturales. El concepto de teoría cultural es samamente importante en la antropología cognitiva y hace alusión a conocimientos explícitos y coherentemente estructurados de los que la gente, a diferencia de lo que sucede con los llamados modelos culturales, es consciente. El referente más claro para entender lo que es una teoría cultural es el de la misma teoría científica. Las teorías culturales pueden tener algo a nada que ver con las teorías científicas correspondientes, pero supuesta la intencionalidad explicativa de los fenómenos, operan sobre Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 88 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... ello de la misma manera que lo hacen las teorías científicas sobre los datos que utilizan. A este respecto, posiblemente la etnografía de la información no ha terminado de hacer su revolución copernicana. El paso de la inducción a la deducción fue un fecundo camino asumido por la ciencia desde hace mucho tiempo. Pensar que la coherencia de lo que se relata en los discursos complejos proviene de los hechos que se cuentan es algo tan improbable como suponer que la acumulación de datos empíricos abrirá automáticamente la vía de acceso a la teoría que pueda dar cuenta de ellos. Los fenómenos narrados en los discursos complejos, a los que me estoy refiriendo, deben leerse desde las teorías culturales que los estructuran, y no estas teorías desde la sucesión con- creta de acontecimientos narrados. Volvamos a nuestra informante. La teoría de base que ensambla cada una de las versiones que nos narra es la de que las casas tienen su propia vida y cuando las personas se instalan en ellas tienen que asumir los débitos incumplidos por los moradores anteriores. Como esto no se haga, vendrán desgracias que sólo cesarán cuando se haya satisfecho la deuda. Las teorías son conocimientos compartidos por un número más o menos amplio de personas y su papel en la estructura del discurso es explicar la co-ocurrencia de los esquemas y su significado. Las teorías culturales, como aprioris del discurso, cumplen el papel de guías en la selección de los elementos que se utilizan en su construcción. Son mediadores entre el discurso como racionalidad y el dis- curso como oralidad. La secuencialidad lineal de la oralidad se estructura sobre una causalidad proporcionada por la teoría cultural. En el caso que nos afecta, no es difícil detectar este tipo de coherencia. Como hemos visto más arriba, los hechos que se narran tuvieron lugar en tiempos muy distintos, por lo tanto no existe, desde un punto de vista empírico, ninguna posibilidad de que unos generen directamente los otros. Incluso la reiteración de desgracias, primero con las vacas y después con los cerdos, son acontecimientos que en la realidad aparecen separados más por estructuras faunísticas taxonómicas, que por la misma secuencias de los acontecimientos. La expresión «después tíamos os cerdos» no introduce un orden cronológico, sino el paso de una categoría clasificatoria a otra. La estrategia de construcción del discurso consiste en unir acontecimientos ordenados en cadenas sintagmáticas lineales, condicionadas por la pertinencia de la teoría cultural que los engloba. En el caso que nos ocupa, a la coherencia interna de los esquemas «principiar vida nueva» y «mala suerte», hay que añadir la que se deriva de la aplicación a ambos esquemas de la teoría cultural sobre los «débitos domésticos». Esta coherencia es la que permite ensamblar, de una manera asumible, los esquemas culturales que intervienen en la narración. Se seleccionan unos acontecimientos y se suprimen otros: sólo así resulta narrativamente adecuada la teoría cultural que da coherencia al relato. 89 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García NARRAR Informar y narrar: el análisis de los discursos... E INFORMAR El discurso cotidiano está hecho de formas concentradas y formas narradas: las concentradas son altamente informativas, las narradas tienen otras motivaciones. De hecho todo lo que merece ser dicho es susceptible de entrar en la dinámica narrativa. Basta que alguien tenga ganas de contarlo y alguien de escucharlo. La importancia del narrar en la antropología se entenderá mejor si se tiene en cuenta que el ámbito de interés de los antropólogos transciende los acontecimientos concretos de la vida cotidiana, lo que hace que nuestras preguntas coloquen a nuestros informantes en una constante actitud narrativa. En este contexto es necesario referirse a las formas de narrar, es decir, a los esquemas narrativos. En principio la relevancia de estos esquemas en el establecimiento de formas narrativas es tan grande como la que tienen los esquemas culturales que determinan el contenido. Si nos fijamos en las dos maneras (A) y (B) de narrar los acontecimientos del vecino de la Arroxía que viene a cobrar algo del precio de la vaca que les ha vendido, nos damos cuenta de que las dos son correctas y se adecuan a una estructura narrativa, representen o no la forma como los hechos sucedieron. La descripción dialogada de la situación es una forma correcta de contar las cosas en determinadas situaciones de comunicación. Posiblemente no en otras. Pero esto sólo indica que los esquemas narrativos son muy variados, y dependen siempre, de los contextos de comunicación. También es verdad que, en algunas circunstanclas, además de exigir que la información se ajuste en sus formas al esquema, se requiere, por otros motivos, una precisión en los contenidos, que tienen que ajustarse a los hechos reales. Narrar es una actividad que se realimenta a sí misma. A esto me refería más arriba cuando hablaba del auto-aprendizaje de los relatos. La secuencialidad narrativa misma se almacena en la memoria siguiendo la coherencia que se impone desde el ensamblaje de los esquemas. Repetir el mensaje es con frecuencia un ejercicio de orden, impuesto por la misma consistencia narrativa. Los textos de mi informante son interesantes por este motivo. Sólo la casualidad de poder comparar dos versiones de los mismos hechos contados por la misma persona nos permite apreciar detalles que, de otra manera, pasarían desapercibidos. Por ejemplo, hay un momento en la versión (B) en el que la informante inicia una secuencia, tras haber resumido excesivamente la ante- rior. Se da cuenta de que ha dejado cosas por contar y vuelve a ellas introduciendo un largo paréntesis que aparece en (A) en su «auténtico» orden... y vuelve luego a conectar con lo que estaba narrando. Pueden compararse a este respecto las dos versiones Revista de Antropología Social 2000. 9: 75-104 90 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... (A) Pero después, bueno había una feria, ibamos tos os años a la fe- ria e íbamos a comprar una vaca que ten un paisano ahí na Arroxía que daba leche sin ternero, vaca vieja ya, de poco dinero, ... y cuando que- damos sin vaca ningua vinieron los familiares de Pedro que tían una vaca pa vender y vinieron aquí a decirnos si queríamos traerla nosotros, bien fuese a medias o bien fuese fiada o bien fuese como fuese, que nun daba moita leche pero que traballaba ben, ... e traémosla y vendeula en el San Martín. Nosotros traémosla sin pagar, que nun teníamos con qué, y a medias eu nun quise collela, porque como tábamos tanto de malas, el señor esi nun tía necesidad de perder por culpa de la nosa situación. Y llevámosla a feria que i llaman de San Martín, en noviembre. La vaca y a cria vendeu todo, pagó a vaca, y con algún dinero que le quedó foi a buscar la de la Arroxía, pero ainda nu i quedara abondo para pagar, pero dijo el paisano que era igual, que la truxésemos que nun tía falta de dinero (B) E xuntamos pra comprar ua vaca a Celidonio el de la Arroxía, ua vaca dando leite, sin xatu, que era lo que nos hacía falta, más pa por los nenos. E díxonos el señor de a vaca que —nun sé qué i pagara que quedara debiendo— porque después aquella vaca que traéramos de Perales traía ua xatía, y desde que se acabó algo a labor llevó as duas a San Martín —porque nosotros a los de Perales no les pagamos nada. Propusiéronnos que si queríamos la vaca a medias, que si la queríamos fiada o si queríamos pagarla entera cuando podésemos.... eso sí, ellos facilidad diéronnolas todas. Después dixe yo: no, de a medias nada, porque tamos de malas, y non ten elos que perder ua vaca por causa de que nosotros tengamos mal... , y a medias tampoco ..y después ya se sacó pra pagar a vaca y los outros cuartos que sobraron fueron los que se metieron en la de Celidonio, pero nun chegaron pra pagarla. Como se puede ver, en la versión (B), tras narrar el episodio en el cual el que les vende la vaca les dice que se la llevan a pesar de que no le dieron todo el dinero, se hace un inciso con algo que en la versión (A) va antes. La infor- mante se acuerda de ese largo episodio en el que se cuenta que no quisieron a medias la vaca de otro, para que él no se viese afectado por su mala suerte. Es una observación que considera importante para indicar hasta qué punto estaban atrapados por la mala suerte. Al final del intercalado, vuelve a conectar con el episodio que dejó colgado, después de no tener dinero suficiente para pagar al vendedor de la vaca (en el Anexo se puede apreciar este fenómeno con mayor nitidez, comparando el episodio que sigue en las dos versiones, cuando viene el vendedor a reclamarles algo de dinero). Existen referencias de otro tipo que indican a su vez que la informante es consciente no sólo de que esto lo ha contado otras veces, sino también de que el orden de las cosas, es decir la coherencia del narrar, no puede ser manipula91 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... da más allá de ciertos límites. Por ejemplo en la versión B, cuando el relato está ya finalizando, se dice expresamente: «Después fue cuando fue Ernesto, el vecín ahí, a ver la de Brañavara». Ese «después fue cuando» denota una actitud narrativa que trata de reproducir los hechos dentro de un orden construido además de por las exigencias de los hechos, por la misma coherencia na- rrativa. Fenómenos de este tipo nos introducen en las dimensiones formales del relato. Hay un esquema narrativo que ha tenido una gran importancia teórica en la antropología y que se utiliza también en las dos versiones de mi informante, y al que por todo ello quiero prestar aquí una atención especial: se trata de contar relatos en los que se muestran las dificultades que se presentaron a los protagonistas para realizar determinadas tareas, y se detalla la forma que se puso en práctica para conseguir un final aceptable. Uno de los supuestos antropológicos en el tratamiento de este problema consistió en limitar su ocurrencia a relatos muy estereotipados de la tradición oral. Hay narraciones que, como los cuentos populares (Propp 1974), suelen tener esta estructura. Pero la etnografía debería haber puesto sobre el tapete el hecho de que se trata de formas de contar que afectan también a episodios de la vida cotidiana, es decir a los discursos que emiten nuestros informante cuando hablan de cosas reales. En las dos versiones que estamos considerando se mantiene la estructura fundamental de este tipo de narraciones. La informante, tras describir una si- tuación inicial más o menos normal —-se acababa de instalar en una casa inmediatamente después de su matrimonio— constata cómo se le acumulan las desgracias, producidas por la mala suerte. De ella dice la informante en (B): «y gracias que non veu por nosotros». Esta prosopopeya es más que una figura retórica, e indica bien a las claras el papel antagónico que se le atribuye a esta circunstancia. Nada de lo que precede, ni de lo que sigue, ni siquiera el relato mismo, tendría sentido si no se parte de este papel antagónico de las desgracias. Por eso es necesario vencerlas y para ello intervienen, como en los cuentos maravillosos, donantes, ayudantes y mediadores, es decir, los auxilia- res de Greimas (1973:185-217) que, por medio de las acciones pertinentes, contribuirán a reconducir la situación a su estado normal. Propp tuvo el mérito de señalar el fenómeno y Greimas de intentar una explicación rigurosa del mismo. Es evidente que Propp construyó un modelo mucho menos específico de lo que él pensaba. Su aplicación a los cuentos maravillosos rusos quedó rápidamente ampliada al conjunto de los cuentos maravillosos y, con posterioridad, a un buen número de relatos que no son cuentos maravillosos, ni siquiera cuentos, sino historias biográficas o aconte- cimientos cotidianos. Más recientemente Matews (1992) ha puesto de relieve cómo las organizaciones narrativas tienen una consistencia formal, y cómo las distintas versioRevista de Antropología Social 2000. 9: 75-104 92 = José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... nes de los cuentos morales se adaptan a estas formas. En su análisis del cuento mexicano de La Llorona construye un modelo que recurre inicialmente a las leyes de reescritura de Chomski para desentrañar el esquema narrativo subyacente a los hechos. Estas reglas son de este tipo: Relato —> puesta en escena + episodio Puesta en escena —> introducción + escenario Episodio > Comienzo + desarrollo + final Comienzo —> Episodio + consecuencias etc... Según Mathews el signo + puede incluir relaciones de causalidad, series temporales, consecuencias etc.. es decir, las concatenaciones de todos estos elementos (podríamos llamarlos «enunciados» en términos chomskianos) conforman estructuras más complejas (equivalentes a los «periodos» en la gramática generativa) dando sucesivamente lugar al relato. Estos esquemas, tanto el transformacionalista como el morfológico, sorprenden por dos razones: primero por la nitidez de su estructura, y segundo por la facilidad con la que se pueden aplicar a los materiales narrativos sobre la vida real. Dicho de otra manera: ambos modelos son contrastables en el plano de la descripción de acontecimientos. Resulta bastante más problemático entrar en las causas. Propp no lo intenta. Chomski, para explicar las reglas a las que recurre Mathews postula la existencia de un dispositivo innato. Según Greimas la naturaleza del relato pertenece a una gramática narrativa, es decir, a la puesta en práctica de una serie de operaciones antropomorfas que corresponden, a nivel superficial, con las operaciones sintácticas propias del modelo taxonómico derivado de la estructura elemental de la significación. Sin embargo, el modelo de Greimas tiene demasiado literalmente a Propp como referente y las relaciones de contradicción, de contrariedad, y de implicación, que aparecen en el esquema molar de la significación, son aplicadas, restringiéndolas sin mucho fundamento, a las funciones de los cuentos maravillosos tratados por Propp. Sería más consecuente si su esquema su hubiese trabajado en relación con el fenómeno comunicativo del narrar, entendiendo este hecho como forma de hablar de las cosas y de las propias experiencias. Pero incluso así, el alambicamiento de las explicaciones de Greimas les resta verosimilitud, si existen alternativas más sim- ples y evidentes. Entiendo que el carácter estratégico del discurso, que necesariamente incluye una selección y reordenación de hechos, en el marco de los esquemas narrativos, ofrece una solución realista, más evidente y obvia que la que recurre a las complicadas estructuras de las condiciones de posi- bilidad del sentido. 93 — Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... En los textos reseñados aquí mi informante cuenta cosas, no cuentos, o al menos eso dice ella, y la diferencia entre contar cosas o narrar cuentos estriba en que las cosas tienen una realidad. No es lo mismo decir: había una vez una familia, que al poco de casarse empezó a ser desgraciada, y entender esto como el comienzo de un relato de ficción, que constatar que, efectivamente, esa familia existió. Ese es el comienzo de los relatos (A) y (B) aquí presenta- dos. El ejercicio de imaginárselo todo como cuento es posible, pero la posibilidad de que los hechos sean, al menos en parte, reales, también existe. En este último caso no cabría buscar las causas del orden del relato en la estructura elemental de la significación, como hace Greimas: es una obviedad que el antagonismo, la contrariedad y la implicación existen en la experiencia social y que los acontecimientos que se narran pudieron tener lugar. Situaciones en las que acontecen desgracias y se solucionan con ayuda de otros, forman parte de la experiencia cultural en cualquier lugar. En el caso de mi informante, el esquema narrativo exige que se relaten coherentemente acontecimientos que tuvieron lugar con largos intervalos de tiempo. Si merecen ser narrados es porque pertenecen a una experiencia peculiar que está en la base de un determinado esquema narrativo, que impone a la informante un esquema de este tipo: Situación inicial de un matrimonio recién casado que estrena casa La mala suerte se ceba en ellos: desgracias Ruina total Ayudas que les tratan de sacar de ellas Solución del problema Se puede observar que este esquema narrativo es exactamente el mismo en las versiones (A) y (B), aunque los episodios, sobre todo en el capítulo de las ayudas, son bastante diferentes. Posiblemente este es el campo en el que la selección de acontecimientos es también más ambiguo, dado que, sin duda, la mayoría de los vecinos emitirían conductas de ayuda más o menos relevantes para solucionar el problema, como se pone de relieve en la alusión que se hace en la versión (B) al hecho de que algunos vecinos se les ofrecieron para ir a pedir para ellos. Pero al final llega la solución y el relato concluye. Es fácil entender, al margen de otras explicaciones más rebuscadas, que estos esquemas narrativos, al igual que el resto de los esquemas, se forman en la vida cotidiana. Si una vez generados los esquemas funcionan como aprioris de los elementos narrativos, en su formación es necesario reducirlos a experiencias de los individuos en los grupos sociales, en contextos específicos. Al fin y al cabo son esquemas culturales y como tales son aprendidos. Lo importante del cuento maravilloso desde el punto de vista narrativo, y lo que hace que sus Revista de Antropología Social 2000. 9: 75-104 94 José Luis García García elementos mantengan Informar y narrar: el análisis de los discursos... un orden en la narración, no es que sea maravilloso, sino que reproduce secuencias que a nivel formal, y con personajes reales, no sólo se pueden dar en la vida cotidiana, sino que además, por su propia naturaleza, merecen ser narradas. En este sentido, los cuentos maravillosos y otros relatos de ficción serían derivados de relatos de fenómenos reales. Son fáciles de explicar: se mantiene el esquema narrativo, tal como aparece en muchos relatos de la vida cotidiana, sólo que los contenidos se construyen a base de elementos imaginados. Nadie como los antropólogos son conscientes de las virtualidades heurísticas de los productos de la imaginación. CONCLUSIÓN Hasta aquí he analizado el proceso de construcción del discurso, tal como lo encontramos en las situaciones comunicativas de campo, sean estas espontáneas o dirigidas. Pero con posterioridad estos discursos son utilizados en los textos etnográficos. Los antropólogos participan entonces de un discurso disciplinar, al que vamos a llamar genéricamente académico, que tiene su proplo argot, sus temas y destinatarios. En sentido estricto la antropología es el lugar de encuentro de discursos de muy distinta naturaleza. Discurso en sí misma, en su presentación oral o escrita, es el resultado de un proceso en el que tal vez se empezó escuchando a algunos informantes, traduciendo a un nuevo discurso sus palabras, poniéndolas en el contexto de discursos epistemológicos de otra naturaleza, trabados, por su parte, en un contexto de relaciones académicas que se dejan traslucir, con más claridad de lo que la asep- sia científica exigiría, en cualquiera de nuestros textos. Es un largo proceso, que se desarrolla en escenarios bien diversos. Yo me he limitado a explorar los fenómenos discursivos que tienen lugar en los encuentros de campo. Pero no quisiera concluir sin apuntar algunos problemas que se plantean al trasladar esos discursos al escenario académico. Uno de los mayores riesgos de la elaboración antropológica de los materiales discursivos es el de pérdida del sujeto hablante y sus contextos comunicativos. Un procedimiento habitual en los textos etnográficos es utilizar los discursos de campo prototipificando al autor del relato y transformando el contexto comunicativo en un contexto cultural genérico. En estas circunstancias se da por supuesto que es posible sumar, sin más, discursos de distintos informantes y utilizarlos en sí mismos como soportes de los mismos argumentos. Si a esto se añade que en esta olla de la palabra se arrojan en ocasiones referencias de otra procedencia, la confusión puede llegar a extremos sorprendentes. Sorprendente es, por ejemplo, que un tema tan importante en la antropología como el de la segmentación de la Sociedad Nuer, se haya intro95 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... ducido en la obra clásica de Evans-Pritchard con el relato de B. A. Lewis, comisario del distrito de río Zeraf. Evans-Pritchard lo reproduce, con carácter probatorio, en una extensa cita que no se sabe muy bien si es literalmente del propio Lewis o una reelaboración basada en la memoria del autor de los Nuer, que no tiene ningún empacho en advertirnos, en la introducción de su obra, sobre sus dificultades para comunicarse con los nativos. En este contexto no es de extrañar que se haya puesto en duda la estructura segmentada de la Sociedad Nuer, tal como Evans-Pritchard la describe. Su generalización y idealización pertenecen más al discurso que a la vida cotidiana. La palabra desencarnada, sin consideraciones de las implicaciones del sujeto en ella, produce textos, que si bien para algunos sirven adecuadamente de soporte analítico a sus escritos, para otros no sólo desfiguran la realidad, sino que constituyen una apropiación indebida de la autoría etnográfica (Clifford 1991). Yo puedo estar de acuerdo con esa crítica postmoderna, no tanto por la supuesta usurpación de autoría, cuanto por las implicaciones erróneas que el olvido del sujeto conlleva para el análisis antropológico. Puedo ilustrar esto con dos dimensiones del problema que afectan, en un caso, a la naturaleza del sujeto, y en otro, al objeto de los discursos. En el primer caso me refiero al tema de las creencias. En los textos que estamos comentando este problema es evidente. Una lectura atenta de la versión (A) nos podría levar a concluir que en Villanueva de Oscos se «cree» en la «teoría de los débitos», es decir que la gente está convencida de que las persons que van de nuevas a una casa, cargan con los débitos de los que les precedieron; se puede sacar de aquí la conclusión de que la casa es vista como una unidad que transciende a sus propios moradores, porque se la piensa enraizada en el pasado de la comunidad; se puede establecer que en los Oscos la gente piensa que las desgracias tienen causas no naturales y que en la cosmovisión y en las creencias nativas estos problemas sólo se solucionan de forma igualmente mística etc. etc. Y sin embargo, como hemos reseñado más arriba, en la versión B de nuestro texto, la informante confiese sus dudas sobre la validez de la teoría de los débitos. Efectivamente, la gente no cree en todo lo que dice. Un discurso tiene que ser en primer lugar coherente, lógicamente comprensible, pero ello no implica creencias del sujeto en lo que dice, aunque puede haberlas. Esta forma de construir los discursos al margen de las propias creencias se explica bien si se tiene en cuenta, como hemos tratado de mostrar, que los relatos se elaboran desde los esquemas culturales, y que estos son básicamente estructuras cogn1tivas. Los conocimientos no son necesariamente creencias, por mucho que los antropólogos tiendan a olvidarlo. El no haber tenido esto en cuenta ha sido el motivo de las desmesuras en las que naufragaron algunas teorías antropológicas, entre otras aquellas relacionadas, de una u otra forma, con las diferencias de las formas de pensar, desde las teorías sobre el pensamiento mágico hasta Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 96 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... las de la mentalidad prelógica. Ha sido también la causa de la tendencia académica a admitir en «el otro» las convicciones más peregrinas, por muy absurdas que pudieran parecer. Vista desde esta perspectiva, por no citar más que un ejemplo bastante elocuente, resulta ridícula la polémica introducida a raíz de la propuesta de Malinowski (1962:154-179) de que los nativos de Trobriand desconocían el papel jugado por el hombre en la procreación. Un análisis elemental de la forma tan distorsionada que tiene Malinowski de considerar los discursos, —en ese caso relatos y narraciones tradicionales— y de confundir conocimientos y creencias, es decir de olvidar al sujeto que las narra y los contextos comunicativos, es la causa de una de las estupideces etnográficas de mayor éxito —éxito no porque se las haya creído mucha gente, sino por el tiempo que se ha dedicado a refutarlas—. Pero la interpretación plana del discurso afecta también a la naturaleza del objeto. Aquellos que, como los antropólogos, buscan en la palabra testimonios perdurables y generalizables, corren el riesgo de desvirtuarlas una y otra vez y de convertirlas en discursos —raciocinios— de segundo orden, en los que se ha consumado el proceso de desposesión de su racionalidad estratégica —la que puso en práctica el emisor para hablar y callar— y su cambio por la racionalidad etnográfica. Es este un proceso que se inicia en las mismas preguntas que desencadenan las respuestas y que van orientadas a descubrir no tanto los aspectos diferenciadores de los fenómenos, cuanto los elementos prototípicos de los esquemas. En varias publicaciones he puesto de manifiesto este fenómeno (García 1987, 1988). Cuando se le pregunta a un nativo de Villanueva de Oscos por la composición de las casas en su comunidad, su discurso-respuesta a esta pregunta describe una estructura bastante afín a la que los antropólogos llamamos familia troncal patrilineal, y la generaliza. Sin embargo, contrastando la información con la realidad, y con otros documentos que la puedan validar, se descubre fácilmente que este tipo de familia nunca estuvo representada en el concejo por más de un 15 o un 20 por ciento de las casas y que el tipo de familia más frecuente ha sido siempre la nuclear. Mi idea es que en mi área de investigación la familia troncal, en la medida en que se la generaliza, no es más que un prototipo que responde a un esquema cognitivo que contiene no tanto una organización familiar, cuanto unos derechos, deberes y estrategias, entre las que sobresale la no divisibilidad de la herencia. La conclusión es que cuando el nativo habla de sus instituciones, generaliza determinadas formas de las mismas, emitiendo así un discurso homogeneizante, que oculta la diversidad intracultural. La descripción homogeneizante de las culturas es frecuentemente consecuencia de una etnografía obtenida a partir de informantes y utilizada de forma plana, sin que se la haya sometido a un riguroso análisis del discurso. Los relatos de los hechos son constructos, en este caso dirigidos posiblemente al antropólogo, que parten de fenómenos no 97 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 Informar y narrar: el análisis de los discursos... José Luis García García verbales y de otros discursos. Pero son igualmente conductas, y como tales no basta, como aconsejan las Notes and Queries, con contrastarlos con los dis- cursos de otros informantes. Es necesario recuperar al sujeto y analizarlo en el contexto comunicativo. Sólo entonces, al lado de los prototipos de los esquemas, aparecerá, como en las demás conductas, la diversidad intracultural, y con ella la perdida dimensión individual de los fenómenos culturales. ANEXO (A) (B) Eramos un matrimonio joven que iba principiando poco a poco. Eramos un matrimonio joven de 23 o 24 años. Nos casamos y vinimos p'a casa que 1 llaman La Puerta de la iglesia de Santa Eufemia y principiamos vida nueva, sin posibilidades ninguas de nada. Ibamos mal, nun tíamos suerte con el ganado. Empezamos sin nada, con una ternera pequenía que costaba poco dinero y tuvémosla ahí hasta que ya era grande. Un día llevámosla al monte con otras vacas del Río y engarriose con ellas y perdeu la vista de un ojo. Compráramos una ternera muy pequeñita y trajímosla para casa. Creció muilo, se hizo una vaca, y la primera vez que la sacamos al monte, con las vacas del vecino, se agarró con una y perdió la vista de un ojo. Esa fue la primera que tuvimos con el ganado. Después seguimos con ella así y todo. Juntamos a ver si podíamos ir alcanzando otra de media cuesta. No era una vaca de primera ni na. Nosotros como nun teníamos nada, nin xugu, ni arado, ni nada de ferramentas... Despois así y todo tuvémosla e botamos en otra nin carro, y amañose de ter xugu porque, si non, nun había nin xugu nin carro... y sacamos ua xata de aquela que compráramos y sacámosla pra fora, y tíamos tres ... Fuimos amañando una pareja y estábamos botando en un carro viejo que compramos a un vecino. Otro día que sacamos aquellas dos vacas al monte, una también se esmucó , cayoi un cuerno. Bueno quedamos otra vez sin ter que xuncir. Después fuimos botando en la otra, sería ciega más que de otra manera, porque no había muitos modos de sacar dinero, Un día taban alindándolas ahí Ua xata que taba ahí n'el cortellu cayó ahí nun sendero en baxo arriba e caeles de enriba. Pasaran por alí moitas veces, e nun caera ningúa, pero aquela caera, y hubo que matala. y hubo que matala. Como éramos probes amañaron de matarla alí y venderan a carne en Vilanova. Después otra apareceu enferma por la mañá y de aquí a dos horas morreu tamén. Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 E bueno, despols tíamos otra becerrella, y un día apareceu mal por la mañáa y de aquí a duas horas muerta. Decían que por el carbunco, y ésa tirámosla. 98 Informar y narrar: el análisis de los discursos... José Luis García García Tíamos tamén una cerda con un rebaño de... nun sé si tía seis ranchíos pequeníos, e facéramos un departamento ahí na cuadra pra ellos, pra que nun tuvesen por entre las vacas, y un día tábamos xuntando n'el trigo y tuvéramos que buscar una vaca prestada pa xuncir con nosa, y eu vine pra dalles a merenda Después tamén tíamos los cerdos, tíamos una cerda ahí con cerdos pequenos y estábamos en la faena de xuntar el trigo y todo eso... y íbamos buscar con el carro aquí al lado de arriba de la carretera. Eu dai los maollos pal carro y él atalos... y eu después vine alante pra dar a merenda a os cerdos pequenos que a os ranchos, tíamos, e levávalles la comida en una lata de aceite, de esas latas cuadradas, y entonces pasó Pedro con el carro, y eu pra que no se enfadase -—porque tardaba en ir— dexei a ganado, lata detrás de la puerta da cuadra, cuando e dáballes de comer en una lata de vine, un rancho de patas arriba n'a lata, afogado. ¿Y cómo pudo ser eso de nun se entonar la lata? Bueno después quedamos...la madre de los ranchos tamén enfermó y tamén morreu. sin leche, sin carne, ahí, en un cuadro ésas del aceite, En esos medios pasó con'] carro Pedro y eu, pra que nun me riñese, posei la lata detrás de la puerta y marché a ayudalle a tirar os maollos pra arriba, y y Cuando volvemos de descargar el trigo, había un rancho n'a lata de patas arriba afogado. Y ¿cómo nun se entornó aquella lata al coger ese peso por un lado nada más?. Eso es misterioso. Quedamos que estaban cerrados n'a cuadra independientes del demás Después la madre de aquellos ranchos taba ua cerda ya bien guapa, y un día tuviera eu limpiando n'el centén ahí fuera y éla tuvo alí revolviendo n'aquélas ... y al otru día apareceu mala. Llamamos un albeite y veu vela; tuvo ahí, no sé lo que 1 fexo, por último dixo que nos era mejor matala, que nun salvaba. Y dixe eu: no, pues eu asín mala nun la quero...unicamente que se vendese ... pero tampoco se debe vender lo que nun quer un pa un. Bueno, después teníamos cuatro nenos, me parece, ya, y quedamos sin leche pra dalles, quedamos sin carne pra matar, quedamos sin cuartos y quedamos sin vacas Y gracias que nun veu por nosotros... y tuvemos que volver a empezar. sin dinero y cinco nenos. Había pan y patatas Después un familiar de Pedro, que usted nu lo conoció, Marcelino de Perales, que murreu antes de que anduvese usted por ahí, era tíu de Pedro y tía una vaca pra vender y vino aquí a ver. Taba eu cosendo ahí, inda nun compráramos ese pedazo. Y foime decir que tia ua vaca pra vender si queríamos, que tuveran falando na casa... bueno to Dios falaba... vaya por Dios esos qué poca suerte ten...que falara na casa que si queríamos traer esa vaca. Había quien nos ofreció de que iban pedir por si queríamos botar en otra vaca, pero Pedro nun quiso, y eu tampoco. Ibamos 99 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 Informar y narrar: el análisis de los discursos... José Luis García García Pero después, bueno había una feria, ibamos tos Os años a la feria e íbamos a comprar una vaca que ten un paisano ahí na Arroxía que daba leche sin ternero, vaca vieja ya, de poco dinero, ... y cuando quedamos sin vaca ningua vinteron los familiares de Pedro que tían una vaca pa vender y vinieron aquí a decirnos sí queríamos traerla nosotros, bien fuese a medias o bien fuese fiada o bien fuese como fuese, que nun daba moita leche pero que traballaba ben, ... e traémosla y vendeula en el San Martín. Nosotros traémosla sin pagar, que nun teníamos con qué, va medias eu nun quise collela, porque como tábamos tanto de malas, el señor esi nun tía necesidad de perder por culpa de la nosa situación.) todos los años a la feria de Santalla y llevamos alí los cerdos, e vendéramos dos. Outro quedonos por vender y dejáramos otro na casa. E xuntamos pra comprar ua vaca a Celidonio el de la Arroxía, ua vaca dando leite, sin xatu, que era lo que nos hacía falta, más pa por los nenos. E díxonos el señor de a vaca que —nun sé qué ¡ pagara que quedara debiendo— porque después aquella vaca que traéramos de Perales traía ua xatía, y desde que se acabó algo a labor llevó as duas a San Martín -porque nosotros a lo de Perales no les pagamos nada. Propusiéronnos que si queríamos la vaca a medias, que sí la queríamos fiada o si queríamos pagarla entera cuando podésemos....eso sí, ellos facilidad diéronnolas todas. Después dixe yo: no, de a medias nada, porque tamos de malas, y non ten elos que perder ua vaca por causa de que nosotros tengamos mal... y a medias tampoco ... Y llevámosla a feria que 1 llaman de San Martín, en noviembre, y después ya se sacó pra pagar a vaca y los outros cuartos que sobraron fueron los que se La vaca y a cria vendeu todo, pagó a vaca, y con algún dinero que le quedó foi a buscar la de la Arroxía, pero ainda nu j quedara abondo para pagar, pero dijo el paisano que era igual, que la truxésemos que nun metieron en la de Celidonio, tía falta de dinero (re). Había quince días que la tíamos y ya estaba el paisano aquí en la puerta a ver si tíamos (ríe), a ver si tíamos cinco mil pesets pra dalle. E démoslas. El caso es que dixo que nosotros nos amañáramos y que nun volvía ... Pasaron otros quince días (riendo) y volveu otra vez a pedir. Después nun tíamos cuartos abondos pa pagalle. E después aquela vaca hubo que vendela pa came y había una xata que quedara de as outras, ahí na corte, y era bien guapa- y vendémosla. Después xuntamos pa otra vaca Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 pero nun chegaron pra pagarla. Y díxonos que la traésemos tranquilamente y que tuvésemos sin cuidado y sin ansia de eso, hasta que él viniese por ahí. E bueno traemos a vaca, y había tres semanas que a traéramos cuando ven Celidonio: “Ay Pedrín,¿qué tal te va con a vaca?, ¿tas contentu con éla?. —“*Si oh, toy contento con éla que da buena leite, é muy mansa e bien comedora” . —“Bueno, pues si me pudieras dar veticinco pesetas e puedes quedarte tranquilo, que nun te vuelvo, nin te apures por pagarme” ... Bueno, marchó y dixo Pedro: “Antes de 15 días vuelve a estar aquí”. Y dixe eu: —““Bueno pues hay que facer por cumplir”. “Lo que hay que hacer —dixo él— es pagarle, y se acabó el barulllu”, Nun eran muchos cuartos entonces, pero estaban malos de xuntar, y como había que xuntar más que pra a vaca... tamén había que traer pra casa algo, y bueno, después pagosei a Gumersindo 100 Informar y narrar: el análisis de los discursos... José Luis García García mayor y fuimos tirando tirando... Los vecinos decíanme que tia que ofrecerme a algua romerla a ver si cambiaba algo la situación. Y ofrecérame a ir a Pastur y dar a misa alí. Y fuera, y fue arreglándose todo bastante bien. Y foi un día de promesa a Pastur y misé alí. Dixei a o cura si me podría decir una misa alí. E díxome que sí, si quería que me diese a fecha, Dixei eu que era igual y después díxome Antonio el del Penedo:— “¿porqué nun te ofreces a la romería, que eso nun é por boa cosa?... eso tal y eso cual” y ofrecime a ir a Pastur y dar una misa que la dijese alí el cura, y fuí y dixel a o cura — taba un cura viejo, con la sotana toa descolorida— y dixei si me podría decir alí la misa, y dixo que sí y díxome si quería que la anunciase, si era de lejos, y dixei eu: “sí soy de Vilanova D'Oscos”, e fai él: —“Es bastante lejos”. “Bueno, usted diga la misa y despois si nun vengo aquí, igual voy a outro lao”. E fal él: “Es igual, usted como ten fe en éla”. Y Dixel eu, “Bueno, solemne) cómo cuando veníamos le cuesta a usted venticinco tamén era buen ladrón como...(ríe).. Después fue cuando fue Ernesto, el vecín ahí, a ver la de Brañavara y Ernesto vía admirado, de cómo podía saber aquela mujer que había aquí tantas penas y que éramos novos e que marcháramos de Vilanova e que ... taba bien enterá. Y foime decilo ahí enriba, taba eu nel alto... nun quería decilo delante de Pedro, tenía miedo de Pedro, que nun quería creer en bruxerias y esas cosas. Y díxome: “vengo a decilo a Usted porque nun sé si hago ben en decilo o no, porque la muxer avisome ben que y lo dixese...que esas penas que tienen no eran por culpa nosa, que eso era deuda de los antecesores que hubiera. Y eu non sabía cómo había de hacer para decirle a Pedro que eran 18 misas y que hacían falta nun sé cuantos cuartos... hombre, eran a tres pesetas, nun eran tanto, pero si nun había, aquelo había de facer eu para amañarlas. Fuimos de invitados a un pueblo que le llaman Bustapena y había alí una misa. Invitáronnos unos amigos que había alí y después, cuesta pesetas”. Y gracias que as levaba, que era más seguro que fuese sin élas que no que las levara, pero cuadró que las levé. Y cobraban las misas entonces a tres pesetas. Aquel Había ahí un vecín que tampoco ¡ andaban bien as cosas del ganado, e como ésa de Brañavara tía tanta fama de que adivinaba as cosas, fue vela en baxo. Y de Brañavara (hay) aquí ua mensajera que i levaba as novedades todas de por aquí, e tamén i levaría a nosa, claro. Y preguntó a o vecín...si no conocía un matrimonio joven en una casa que le llamaban a Porta de la Iglesia, e dixo que sí, que tían muy poca suerte con el ganado, y dixol —““Pues nun tendrán suerte con el ganado hasta que cumplan las promesas de los antecesores que estuvieron allí: 18 misas que están debiendo y mientras nun las paguen nun tendrán suerte ninguna con el ganado. Y después eu nun sabía, porque Pedro nun creía en eso de Brañavara, cuánto me la misa”. E fai él: “Pues la misa dicha aquí en esta iglesia (imitándole con voz lenta y e preguntei a o cura que cuánto valía a misa. Por aquí cobrábanmelas a tres presetas. E díxome «una misa dicha en esta iglesia le cuesta a usted venticinco pesetas». Eran 25 pesetas. Menos mal que as llevaba, si cuadra no habría muitas. era abondo. Un día fuimos de invitados a Bustapena y el cura estaba bastante contento y dixe: “pues voy a decilo”. Baxando alí del Cortín pra abaxo dixei eu: “D, Francisco, tengo tuas cuantas misas ofrecidas, ¿hame decilas usted?” y fai él: —“¿Cuántas son?.— “Son 18”. —“¿Nun serán las de Írene?”.— “No, no, de Irene nun son (ríe)”. Aquel de las de Irene nun quería ningúa. Bueno, y después fuimos peleando, fuimos luchando y fue cambiando la rueda, y así fol. Fuesen las pra casa, había el cura que había en Villanueva que fue misar alí, y entonces aproveché de falai de as misas, si me podía decir unas cuantas misas que tía, y díxome que cuántas eran, y dixel que 18, y díxome: “¿Non serán las de Irene?”.—-““No, de Irene nun son”. Cuando le dije a Pedro si las daba o no, Pedro quedó así, y dixo: —“Eu non sé qué será mellor. Fai misas, fuese a romería, cambiar, a cosa cambió. 101 fuese que quería ¿Serían as misas? Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... lo que queras, dalas si queres”. ...Por fin foi amañando, e dí as misas Y fue arreglándose todo bastante bien... Pero lo del rancho, tar de aquella forma na lata, eso es misterioso, lo raro es que nun entornase la lata. No, eu lo que más me llamó la atención y más me adimiró fue el rancho metido en aquella lata, afogado de esa manera. No por nada, sino ¿cómo non se entornaba aquella lata?. BIBLIOGRAFIA ATKINSON, P. (1990): The Ethnographic Imagination. Textual constructions of reality. London, Routledge. AUSTIN, J. L. (1971) Como hacer cosas con palabras. Buenos Aires, Paidós. BARDIN, L. (1996) Análisis de contenido. Madrid, Akal. BERNARD, H., P. KILLWORTH, KRONELFELD D. y L. SAILER (1984) «The problem of in- formant accuracy: the validity of retrospective data». Annual Review of Anthropology 13:495-517, BERNARD, H. R., P. PELTO, O. WARNER y otros (1986): «The construction of primary data in Cultural Anthropology». Current Anthropologgy. 27 27(4):382-396. BLOCK DE BEHAR, L. (1994): Una Retórica del silencio, Buenos Aires, Siglo XXI. BOURDIEU, P. (1985): ¿Qué significa hablar?. Economía de los intercambios lingúísticos. Madrid, Akal. BROWN, G. y YULE, G. (1993): Análisis del discurso. Madrid, Visor. CLIFFORD, J. (1991): «Sobre la autoridad etnográfica», en Reynoso C. (comp.) El sur- gimiento de la antropología postmoderna, 141-170, Méjico, Gedisa. CLIFFORD, J. y MARCUS, G. E. (EDS) (1991): Retóricas de la Antropología. Gijón, Júcar. D” ANDRADE, R. (1996): The development of Cognitive Anthropology, Nueva York: Cambridge, University Press. EvVANS-PRITCHARD, E. E. (1977) (1940): Los Nuer , Barcelona, Anagrama. FERNÁNDEZ, J. W. (1976) «La poesía en moción: siendo deplazado por diversiones, por burlas y por la muerte en el País Asturiano», en Lisón, C. (de.): Tema de Antropología Española, Madrid, Akal, pp. 131-157. FOUCAULT, M. (1980): El orden del discurso. Barcelona, Tusquets. GArcÍa, J. L. (1987): «El Discurso del nativo sobre su propia Cultura: análisis de un Concejo Asturiano». Fueyes Dixebraes de Lletres Asturianes 23:113-124. -— (1990): «El discurso sobre el espacio y la identidad cultural». Actas Simposio Internacional de Antropología: Identidad y Territorio, 73-88. La Coruña, Consello da Cultura Galega. — (1988) «El tiempo cotidiano en Vilanova D'Oscos». Enciclopedia temática de Asturias, 9:13-30. Gijón, Silverio Cañada, Editor. García, J. L. (Coord.) (1996): Etnolingúística y análisis del discurso Zaragoza, IAA y FAAEE. GREIMASs, A. J. (1973): En torno al sentido, Madrid, Fragua. LINDE, CH. (1987): «Explanatory Systems in oral life stories» en Holland, D. y Quinn N. (eds), Cultural models in language and thought, Nueva York: Cambridge University Press. pp. 343-366. Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 ” 102 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... MAINGUENEAU, D. (1989): Nouvelles tendances en analyse du discourse. Paris, Hachette. LOZANO, J., PEÑA-MARÍN, C. y ABRIL, G. (1986): Análisis del discurso. Hacia una semiótica de la interacción textual. Madrid, Cátedra. MALINOWSKI, B., (1962) (1930): La vida sexual de los salvajes. Madrid, Morata. MALINOWSKI1, B. (1975): Los argonautas del Pacífico occidental, Barcelona, Península. MANUAL DE CAMPO DEL ANTROPÓLOGO (1971) (1874...): México, Instituto de Ciencias Sociales. De. Comunidad. MARCUS, G. E. y J. CLIFFORD. (1985): «The making of ethnographic texts. A preliminary report». Current Anthropology 262):267-271. MATHEWS, H. F. (1992): «The directive force of morality tales in a mexican community», en D'Andrade, R. y Strauss, €. Human motives and cultural models, pp. 127-162, Cambridge University Press. ProPp, V. (1974): Morfología del cuento maravilloso, Madrid, Fundamentos. Rosch, E. (1975): «Cognitive representations of semantic categories», en Journal of Experimental Psychology 104:192-233. SEARLE, J. (1980): Actos de habla. Madrid, Cátedra. STUBBS, M. (1987): Análisis del Discurso. Madrid, Alianza Editorial. TyLERr, S. (1978): The said an the unsaid. Mind, meaning and culture, Nueva York, Academic Press. VAN DIJK, T. A. (1980): Texto y contexto, semántica y pragmática del discurso, Madrid, Cátedra. RESUMEN Partiendo del hecho de que la información (y no la observación) proporciona a los antropólogos la mayor parte de los datos que utilizan en sus estudios de campo, se valoran las formas habituales de manejar los dircursos de los informantes en los textos académicos. Se hace un análisis del proceso comunicativo en el campo, de las peculiares relaciones de interlocución que se producen entre el informante y el etnógrafo, y se recurre al concepto de esquema cultural para acercarse al sentido de lo que se dice cuando el antropólogo coloca al informante en una actitud narrativa. En este contexto, se limita al alcance de los discursos, tanto desde el punto de vista de las implicaciones del sujeto hablante en lo que cuenta, como desde la práctica habitual de generalizar lo dicho en una situación comunicativa particular. ABSTRACT Starting from the fact that information (not observation) gives to the anthropoloeist most of its data in the field research, this paper reviews the ususal ways of coping with innformant's discourses in academic writing. It analizes the communicative pro- 103 Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 José Luis García García Informar y narrar: el análisis de los discursos... cess in the field, the interlocution relationship between informant and ethnographer and it takes into account the concept of cultural scheme to find out the meaning of what it is said when the anthropologist places the informant in a narrative mood. In this context the scope of discourse is limited, not only for the implications on the telling of the speaking person, but from the common practice to generalize what it is said in a particular communicational situation. Revista de Antropología Social 2000, 9: 75-104 104