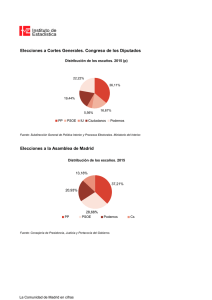

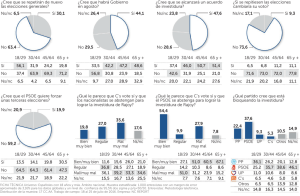

TEMA 7: LA ALTERNANCIA DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA (1982-2024) 1. Una democracia consolidada Tras el gobierno de UCD (1977-1982) y la superación del golpe de Estado del 23-F (1981), las elecciones de 1982 inauguran una larga etapa de alternancia democrática en la historia de España, con gobiernos de izquierdas (PSOE) y de derechas (PP). Si tomamos como punto de partida el año 1982, la izquierda ha gobernado 27,5 años y la derecha 14,5. Si el cálculo lo establecemos desde las primeras elecciones democráticas (1977), las diferencias se acortan: 27,5 años de gobiernos de izquierdas por 20 años de gobiernos de derechas. Pese a las crisis, algunas muy graves, que jalonan estos cuarenta años –no hay democracia sin crisis–, el conjunto de este periodo presenta un balance positivo, con éxitos tan relevantes como el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), la incorporación al euro tras cumplir los requisitos económicos preceptivos, el fin del golpismo, la disolución de ETA, un notable crecimiento económico, aunque con grandes altibajos, y un avance considerable en el desarrollo del Estado de bienestar y en políticas de igualdad. El casi medio siglo transcurrido desde la Transición supone el periodo más largo de estabilidad democrática en la historia de España, con 16 elecciones generales que han dado lugar a gobiernos de toda condición en función de las preferencias de la ciudadanía, desde gobiernos del PSOE o del PP, con o sin mayoría absoluta, hasta el actual gobierno de coalición. Este balance globalmente positivo contiene, no obstante, problemas y errores de diversa índole que deben analizarse a la luz de su contexto histórico. 2. La etapa de Felipe González (1982-1996) Felipe González (PSOE) ganó cuatro elecciones consecutivas a partir de 1982, las dos primeras por mayoría absoluta. La primera legislatura socialista (1982-1986) registró el comienzo de una fuerte recuperación económica favorecida por la política liberal practicada por el gobierno, que incluyó la reconversión (privatización en muchos casos) de una parte de la industria pública heredada del franquismo, cada vez más obsoleta y más costosa para el Estado. Al mismo tiempo 1 se ampliaban derechos y prestaciones sociales y se desarrollaba el Estado de bienestar en educación, sanidad y pensiones. En 1985, se firmó el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, sin duda uno de los grandes logros de la etapa socialista y de la democracia en general. Ese mismo año, se aprobó la primera ley del aborto, fuertemente contestada por el principal partido de la oposición (AP, actual PP). En 1986, Felipe González decidió convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, un compromiso que el PSOE había incluido en su programa electoral de 1982. En realidad, el referéndum se convocó para lo contrario de lo que se había prometido: en vez de ser un referéndum para salir de la OTAN, tal como se planteó en origen, fue para quedarse en ella. El “sí” –la opción del gobierno socialista– ganó al “no” –la opción del resto de la izquierda– con una ventaja muy superior a la esperada. AP (actual PP) defendió la abstención. El éxito del referéndum llevó a González a adelantar unos meses las elecciones generales, que dieron una nueva mayoría absoluta al PSOE, aunque más ajustada que la de 1982. Izquierda Unida, la nueva coalición de izquierdas creada por el PCE para capitalizar la oposición a la OTAN, sacó solo 7 diputados y AP obtuvo unos resultados similares a los de 1982. Las elecciones fueron un gran triunfo del PSOE y especialmente de González y un fracaso de la oposición, tanto de izquierdas (IU) como de derechas (AP). El fuerte liderazgo de Felipe González y su papel determinante en los triunfos electorales del PSOE dieron lugar al término felipismo, utilizado por la oposición política y mediática para denunciar su forma de ejercer el poder como un caudillismo encubierto. Los años siguientes, hasta la derrota del PSOE en 1996, registraron un declive lento pero persistente de su apoyo social y electoral y una sucesión de escándalos relacionados con los GAL (terrorismo de Estado practicado en la lucha contra ETA) y con la corrupción protagonizada por altos dirigentes socialistas (caso FILESA, entre otros). A todo ello, se añadió una fuerte contestación de los sindicatos a la política social del gobierno del PSOE, que consideraban demasiado favorable a los intereses de las empresas. Ese rechazo llevó a la convocatoria de una huelga general contra el gobierno en diciembre de 1988, que tuvo un amplio seguimiento. Pese a ello, las elecciones generales de 1989 dejaron al PSOE al borde de la mayoría absoluta y dieron paso a una nueva legislatura socialista (la tercera 2 consecutiva). De momento, el relevo de Fraga por Aznar al frente del PP (nuevo nombre de AP) no había servido para superar el techo electoral del partido, que obtuvo unos resultados muy parecidos a los de 1986. A partir de 1989, la necesidad de José María Aznar de reafirmar su liderazgo al frente del PP y su dura oposición al gobierno socialista crearon un clima de fuerte crispación política, que se agravó tras la nueva victoria del PSOE, aunque ya lejos de la mayoría absoluta, en 1993. La tensión aumentó en la siguiente legislatura, última del gobierno socialista de González, que tuvo que contar para poder gobernar con el apoyo parlamentario del nacionalismo catalán (CiU). La movilización del electorado socialista en las elecciones de 1996 no consiguió evitar la derrota del PSOE, pero sí dejar un resultado mucho más ajustado de lo esperado. Aquellas elecciones se definieron como las de la “dulce derrota” (del PSOE) y la “amarga victoria” (del PP). El paso del gobierno del PSOE al del PP en 1996 se produjo, por tanto, sin un desplome del voto socialista y en unas condiciones para el PP menos favorables de lo previsto. 3. El gobierno de Aznar (1996-2004) Para conseguir la mayoría suficiente en el parlamento, Aznar tuvo que pactar con el nacionalismo vasco y catalán (PNV y CiU). Eso le permitió formar gobierno (PP en solitario) e incluso agotar la legislatura (1996-2000). Practicó una política económica moderadamente liberal y consiguió que España cumpliera los requisitos exigidos para la entrada en el euro. El gobierno del PP se vio favorecido por la difícil situación interna del PSOE después de que Felipe González renunciara en 1997 a la secretaría general del partido tras dirigirlo durante casi un cuarto de siglo. Su sucesor fue el ex ministro socialista Joaquín Almunia, que no pudo evitar una nueva caída del voto socialista en las siguientes elecciones (2000) ni el triunfo, esta vez por mayoría absoluta, del PP. José María Aznar salía muy reforzado de aquellas nuevas elecciones. En su segunda y última legislatura (2000-2004), Aznar, que ya había anunciado que no se presentaría a un tercer mandato, le dio a su política un tono más firme gracias a una mayoría absoluta que le permitía llevar a cabo su programa sin la necesidad de pactos con otras fuerzas. Mientras tanto, el proceso sucesorio en el PSOE, tras la renuncia de González y la breve etapa de Almunia, 3 culminó el año 2000 con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general. Las expectativas socialistas mejoraron a partir de 2003, cuando la decisión de Aznar de apoyar a EEUU en la invasión de Irak provocó un amplio rechazo popular, reflejado en las manifestaciones de 2003 contra la guerra de Irak. Un año después se celebraban elecciones generales, con Mariano Rajoy como candidato del PP a la presidencia del gobierno y Zapatero como candidato socialista. Las encuestas daban una ligera ventaja al PP, pero los atentados del 11M (11 de marzo de 2004), provocados por terroristas islámicos, con un balance de casi 200 muertos, alteraron las previsiones electorales. La insistencia del gobierno en atribuir los atentados a ETA frente a los indicios en sentido contrario exasperaron a un sector de la ciudadanía, que en vísperas de las elecciones exigió claridad al gobierno y vio los atentados como una respuesta del yihadismo – islamismo radicalizado y violento– a la política de Aznar en relación con la guerra de Irak. Finalmente, el PSOE obtuvo la victoria, aunque lejos de la mayoría absoluta, y Zapatero pudo formar gobierno. 4. De Zapatero a Sánchez pasando por Rajoy La etapa de Zapatero (2004-2011) supuso diferencias importantes respecto a los gobiernos socialistas de Felipe González de los años 80 y 90. Los principales motivos de ello fueron el cambio generacional en la dirección del PSOE –Zapatero era 18 años más joven que González– y la necesidad de contar con el apoyo de los grupos parlamentarios nacionalistas y de izquierdas para mantener una mayoría suficiente en las Cortes. La nueva agenda socialista se plasmó en la negociación con ETA, el nuevo Estatuto de Cataluña, modificado parcialmente por el Tribunal constitucional; la Ley de Memoria Histórica, y la Ley del Matrimonio Homosexual. La victoria del PSOE en las elecciones de 2008, ampliando su ventaja sobre el PP, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, reforzó a Zapatero y pareció inaugurar una legislatura más plácida que la anterior, marcada por el cuestionamiento de su victoria electoral tras el 11-M. Pero la crisis económica iniciada en EEUU en 2007 varió completamente las previsiones del gobierno, obligado a tomar medidas drásticas, como el recorte del gasto público y de ciertas prestaciones sociales, para evitar la intervención de la economía española por la Unión Europea. 4 El impacto de la crisis económica y el descontento social por estas medidas, sobre todo entre los más jóvenes, desencadenaron numerosos movimientos de protesta. Este contexto de crisis, aumento del paro, recortes sociales, escándalos de corrupción y pérdida de expectativas personales y generacionales fue el origen del llamado movimiento 15-M (por iniciarse el 15 de mayo de 2011), o de los “indignados” –la Spanish revolution de la que habló la prensa extranjera–, que tuvo su epicentro en una gran acampada en la Puerta del Sol de Madrid. La impopularidad del gobierno socialista de Zapatero por las medidas adoptadas llevó al presidente del gobierno a renunciar a presentarse a la reelección en las elecciones anticipadas celebradas en noviembre de 2011. Paradójicamente, el sentimiento anticapitalista de estos movimientos no se tradujo en un aumento del voto de izquierdas, sino en el desplome electoral del PSOE, fruto del fuerte desgaste del gobierno de Zapatero, y en la mayoría absoluta del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza. Rajoy tuvo que hacer frente a los mismos problemas que habían causado la caída del gobierno de Zapatero –crisis económica + recortes sociales–, a los que se añadieron los casos de corrupción relacionados con el PP (caso Gürtel, entre otros), la deriva del nacionalismo catalán hacia el independentismo y la crisis institucional de la Corona por escándalos que afectaban a la Familia Real y en particular al rey Juan Carlos, cuya abdicación en 2014 supuso el comienzo del reinado de su hijo, Felipe VI. Las elecciones de 2015 dieron de nuevo el triunfo al PP, pero muy lejos de la mayoría absoluta y con un descenso notable del bipartidismo por la aparición de nuevos partidos con representación parlamentaria, principalmente, Ciudadanos (Cs) y Podemos. La crisis del bipartidismo era un síntoma del malestar social contra el sistema y contra los dos grandes partidos, PSOE y PP, puesto de manifiesto por el movimiento 15-M, del que Podemos era heredero. Por su parte, la subida electoral de Cs, partido nacido en Cataluña, reflejaba la reacción de un sector del electorado ante la política de concesiones a los nacionalismos periféricos por parte tanto de los gobiernos del PSOE como del PP. La nueva legislatura de Rajoy (2015-2018) estuvo marcada por la declaración de independencia de la Generalitat de Cataluña, tras un referéndum ilegal (octubre de 2017), que llevó al gobierno a suspender, con apoyo del PSOE, la 5 autonomía catalana con la aplicación del art. 155 de la Constitución. Unos meses después, el Tribunal Supremo hacía pública su sentencia por el caso Gürtel (2018), relacionado con la financiación ilegal del PP. La resolución, que dejaba en muy mal lugar al PP, fue aprovechada por Pedro Sánchez, líder del PSOE, para presentar una moción de censura contra el gobierno (mayo de 2018). Contra todo pronóstico, la iniciativa salió adelante y Sánchez se convirtió en nuevo presidente del gobierno con los votos de un amplio número de grupos parlamentarios nacionalistas, independentistas y de izquierdas (Podemos). Las dos elecciones celebradas en 2019 ampliaron algo el margen de maniobra del gobierno de Pedro Sánchez, pero la imposibilidad de una gran coalición (PSOE + PP) o de un pacto con Cs hicieron que siguiera dependiendo de los votos de aquellos partidos independentistas y de izquierdas con los que había conseguido la investidura en 2018. La irrupción de Vox en el parlamento sería una de las grandes novedades del nuevo ciclo electoral y una dificultad añadida para lo que quedaba del bipartidismo. Tras las segundas elecciones de 2019, Sánchez optó por formar gobierno con Unidas Podemos (enero de 2020). Fue el primer gobierno de coalición desde la Transición democrática en los años 70. El nuevo ejecutivo de Sánchez inició una experiencia histórica sin precedentes, tanto por gobernar con el apoyo de fuerzas políticas contrarias a la Constitución de 1978 como por la necesidad de afrontar la crisis sanitaria desatada en marzo de 2020 por la epidemia mundial de Covid-19. Las elecciones anticipadas de julio de 2023 mostraron el desgaste de la coalición de gobierno, especialmente de su ala izquierda (Podemos y Sumar), pero otorgaron una nueva, aunque precaria, mayoría a Pedro Sánchez que le ha permitido seguir gobernando desde entonces. La democracia fundada en la Transición ha mostrado una notable capacidad de adaptación a un contexto histórico muy distinto de aquel en el que nació hace casi medio siglo. El régimen constitucional fundado entonces ha permitido pasar de una democracia del siglo XX a otra del siglo XXI, diferenciada entre otras cosas, dentro y fuera de España, por un protagonismo mucho mayor de las mujeres en las instituciones públicas. 6