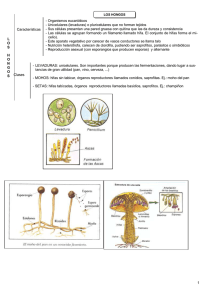

“PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA KLÈBER RAMÍREZ PROGRAMAS DE ESTUDIOS ABIERTOS POSTGRADO EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO MENCIÓN AGROECOLOGÍA COMUNIDAD DE GEOCIENCIAS Autor: Lcdo. Eduardo A. Chalbaud M. Tutor: Prof. MSc. Balmore C. Guerrero C. Mérida –Venezuela I MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” II MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE MÉRIDA KLÈBER RAMÍREZ PROGRAMAS DE ESTUDIOS ABIERTOS POSTGRADO EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO MENCIÓN AGROECOLOGÍA COMUNIDAD DE GEOCIENCIAS “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Lcdo. Eduardo A. Chalbaud M. Trabajo especial de Grado para optar al Título de Magister en Ecología del Desarrollo Humano Mención Agroecología en la ilustre Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez Tutor: Prof. MSc. Balmore C. Guerrero C. Mérida –Venezuela 2019 III MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” IV MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” DEDICATORIA A mi familia: Leticia Mogollón y Esteban Chalbaud, por ser mi apoyo y el ejemplo de que detrás de cada atardecer hay un amanecer, los amo mamá y hermano. Profesor: MSc. Balmore C. Guerrero C. como un reconocimiento a su dedicación docente y a la formación científica durante toda su vida en la Universidad de los Andes. Sr. Teodoro, agricultor de Santa Cruz, Edo. Mérida. V MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” AGRADECIMIENTOS A Dios, mi madre Leticia Mogollón y mi hermano Esteban Chalbaud, por acompañarme cada día y mostrarme su gran amor y no dejar que perdiera la fé y la esperanza, a pesar de las necesidades y penurias. A la Comunidad de Geo-Ciencias de la UPTM KR, por permitirme trabajar en su grupo. Al Laboratorio de Biotecnología de Microorganismos SIXTO DAVID ROJO ULA por el apoyo y permitirme trabajar en su grupo, que me permitió desarrollar este libro. VI MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” ÍNDICE DEDICATORIA ........................................................................................................ V AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ VI ÍNDICE .................................................................................................................. VII INDICES DE FIGURAS. ......................................................................................... XI INDICES DE TABLAS. ........................................................................................ XIX ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................... XX INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 CAPÍTULO I LA FUNGICULTURA HERENCIA ANCESTRAL ................................ 3 La fungícultura una actividad antropogénica ................................ 3 La industrialización del Cultivo del genero Pleurotus sp. ......................................................................... 20 Resumen.....................................................................................21 CAPÍTULO II EL REINO INCOMPRENDIDO DE LA NATURALEZA (REINO FUNGI) .................................................................................................................. 23 ¿Qué son los hongos? ................................................................23 Características distintivas de los hongos ................................................................................................. 24 El papel de los hongos en la naturaleza ......................................27 Los hongos comestibles micorrízicos ....................................................................................................... 27 Hongos parásitos ..................................................................................................................................... 30 Hongos saprófitos: los descomponedores ............................................................................................... 31 El Cambio Ambiental y la Pérdida de la Diversidad de Fúngica ............................................................... 33 Biorremediación por los hongos .............................................................................................................. 35 Taxonomía de los hongos ...........................................................37 Genero Pleurotus sp. ..................................................................64 Importancia del genero Pleurotus sp. ..........................................66 VII MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Características del genero Pleurotus sp. .....................................69 Caracterización morfológica del genero Pleurotus sp. ............................................................................ 71 Caracterización fisiológica del genero Pleurotus sp. ................................................................................ 72 Caracterización molecular de especies del genero Pleurotus sp. ............................................................. 75 Taxonomía del genero Pleurotus sp. ...........................................76 Formas de cultivo de los hongos del genero Pleurotus sp...........85 Crecimiento micelial en medio sólido ...................................................................................................... 85 Crecimiento micelial en medio líquido ..................................................................................................... 87 Resumen.....................................................................................88 CAPÍTULO III PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GENERO Pleurotus sp. .................. 89 Balance de producción mundial ..................................................89 Sustentabilidad de la producción del genero Pleurotus sp. en África ...............................................................................................92 Producción en la Republica de Ghana ...................................................................................................... 93 Producción en la Republica de Zimbabue ................................................................................................ 96 Sustentabilidad de la producción del genero Pleurotus sp. en América ...........................................................................................99 Producción en México .............................................................................................................................. 99 Producción en Estados Unidos y Canadá ............................................................................................... 100 Otros países ........................................................................................................................................... 100 Resumen...................................................................................101 CAPITULO IV METODOS DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)..................................................................... 102 Cultivo del hongo comestible Pleurotus ostreatus .....................102 VIII MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” La fermentación en estado sólido para cultivo de hongos Orellanas (Pleurotus ostreatus) .....................................................103 La FES para Producción de Biomasa Micelial y Hongos (Pleurotus ostreatus). ..................................... 104 Fermentación líquida sumergida con el genero ¨Pleurotus sp. ..105 Proceso de producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) .......105 Producción de Semilla Fúngica............................................................................................................... 106 La Fructificación ..................................................................................................................................... 118 Instalación de una planta productora de hongos .......................126 Estimación de la Productividad de una Cepa o Aislado del Hongo Orellanas (P. ostreatus) ................. 132 Contaminantes, plagas y enfermedades del hongo Orellanas...134 Causas de deformación de los carpóforos del hongo Orellanas 140 Temperatura y Humedad relativa en la fructificación ........................................................................... 140 Concentración de CO2 en la fructificación ............................................................................................. 141 Contenido de humedad del sustrato o Riego ......................................................................................... 142 Errores más comunes al producir el hongo Orellanas (P. ostreatus).......................................................................................142 Consumo y comercialización de hongos ...................................143 Tiempos cortos de almacenamiento ...................................................................................................... 144 Tiempos largos de almacenamiento ...................................................................................................... 145 Resumen...................................................................................147 CAPITULO V EXPERIENZAS DEL CULTIVO DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus) ........................................................................................... 148 Cultivo del hongo Orellanas en Laboratorio...............................148 Cultivo del hongo Orellanas artesanal .......................................154 IX MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Cultivo del hongo Orellanas en las escuelas y colegios .......................................................................... 154 Cultivo del hongo Orellanas en casa ...................................................................................................... 157 ANEXOS ............................................................................................................. 161 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 167 X MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” INDICES DE FIGURAS. Figura 1. Danzantes de Tassili, detalle de un petroglifo del 7000-5000 A. C. hallado en el desierto del Sahara (Tin-Tazarift, Tasili, Argelia). Tomado de Hofmann et al., 1999. .............................................................................................. 5 Figura 2. Petroglifos hallados en Tasilil en alusión a Seres mitológicos como la Divinidad de los hongos de Aouanrhat y Matalem-Amazar (A y B).C) Figura antropomorfa cabeza en forma de sombrero de hongo puntiagudo. Tin-Teferiest, Tasili. Tomado de Samorini, 1999. .......................................................................... 5 Figura 3. Detalle de un petroglifo de Tin-Abouteka (Tasili, Algeria), referente a una asociación simbólica entre el pez y el hongo. Tomado de Samorini, 1999. ............ 6 Figura 4. Monumentos Kuda-kallu en Aryyannur, Kerala, Sur de la India 1000 A.C 100 D.C. Tomado de Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999...... 7 Figura 5. Dibujo que evidencia las posiciones, respecto a la Tierra, del kuda-kallu y del hood-stone (piedra-capucha). Tomado de Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999. ............................................................................................... 8 Figura 6. Monte Stonehenge en Inglaterra y los esculpidos de hongos o sombrillas en los monolitos nº 53 y nº 4. Tomado de Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999. ............................................................................................... 8 Figura 7. Esculturas en relieve de Perséfone y Deméter, 470 a. C. Tomado de Bouso J., 2013. ....................................................................................................... 9 Figura 8. Perseo y Medusa, jarrón griego procedente del sur de Italia del siglo IV A.C. Tomado de Bouso J., 2013. .......................................................................... 10 Figura 9. Esculturas Salterio de Eadwine, 1150 D. C. Tomado de Bouso J., 2013. .............................................................................................................................. 12 Figura 10. Representaciones de espíritus y dioses Mayas del área maya de Guatemala, sur de México y El Salvador que remontan al 1000 A.C. y el 500 D.C.. Tomado de Stamets, 2000. ................................................................................... 15 Figura 11. Distribución geográfica de la etnia Hoti en Venezuela. Tomado de Zent et al., 2004............................................................................................................. 16 XI MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 11. Hábitats y función en la naturaleza del Reino Fungí. ........................... 25 Figura 12. Tocones de Acadia blanca con pudriciones asociadas en el centro del tronco. A) Pudrición blanca. B) Pudrición castaña. Tomado de Urcelay et al., 2012. .............................................................................................................................. 26 Figura 13. Ciclo de vida de los hongos superiores. A. Filum Basidiomycota. B. Filum Ascomycota. Tomado de Jackson R., 2010. ............................................... 27 Figura 14. Tipos de hábitats para los hongos. Tomado de Albacete, 2010. .......... 34 Figura 15. Épocas del año en que aparecen los hongos. Tomado de Albacete, 2010. ..................................................................................................................... 34 Figura 16. Clasificación del Reino Fungí: Divisiones. Tomado de Sanger 1975. .. 38 Figura 17. Filogenia y clasificación del Reino Fungí. Sub Reino Dikarya y Hongos basales. Tomado de Hibbett et al., 2007. .............................................................. 39 Figura 18. Filogenia y clasificación de las Fila Ascomycota (A) y Basidiomycota (B). Tomado de Hibbett et al., 2007. ..................................................................... 41 Figura 19. Morfología de un hongo del filum Basidiomycota (A). Formación y diferenciación del carpóforo de Flammulina velutipes (B). Tomado de Williams et al., 1985). .............................................................................................................. 42 Figura 20. Forma de los sombreros de los hongos del orden Agaricales. a) Globuloso; b) Ovoide; c) Acampanado; d) Conivo; e) Hemisferico; f) Convexo; g) Aplanado; h) Mamelonado; i) En forma de embudo. Tomado de García, 2006. ... 43 Figura 21. Textura de los sombreros de los hongos del orden Agaricales. a) Peludo; b)Fibroso; c) y d) Escamoso; e) Con Verrugas; f) Con de restos de la cutícula; g) Agrietado; e) Zonado. Tomado de García, 2006................................. 43 Figura 22. Algunos aspectos de los bordes de los sombreros. a) Estriado; b) Ianoso; c)Aserrado; d) Deflecado con restos de cortina; e) Relajado; f) Con restos del velo; g) Lobulado; h) Ondulado; i) Remetido. Tomado de García, 2006. ........ 43 Figura 23 Formas del píleo de los hongos del orden Agaricales. a) Laminas; b)Pliegues; c) Aguijones; d) Tubulares. Tomado de García, 2006. ....................... 44 Figura 24 Características de las lamelas. a) Distantes; b) Apretadas; c) Anastomosadas; d)Bifurcadas; e) Diferentes longitudes. Tomado de García, 2006. .............................................................................................................................. 44 XII MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 25. Características del pileo. A-E, Tipos de inserción de las lamelas: A) Lamelas libres; B) Adnexas; C) Adnadas; D) Sinuadas; E) Decurrentes. F-I, Tipos de margen en el pileo; F) Inflexo; G) Reflejo; H) Revoluto; I) Involuto. J-N, Tipos de pileo; J) Plano convexo; K) Bulado; L) Bumbonado; M) Umbilicado; N) Hundido. Tomado de Ainsworth, 2008.................................................................................. 44 Figura 26. Recolecta de la esporada. Tomado de García, 2006. .......................... 45 Figura 27. Forma y textura del pie. a-k, Forma del pie: a) Delgado; b) Cilíndrico; c) Grueso; d) Curvado; e) Sinuoso; f) Lateral; g) Radicante; h) Atenuado; i) Claviforme; j)Bulboso; k) Excéntrico. l-q, Textura del pie; l) Liso; m)Fibroso; n) Aterciopelado; o)Granuloso; p) Reticulado; q) Escamoso. Tomado de García, 2006. ..................................................................................................................... 45 Figura 28. Tipos de Anillos. a) Doble; b) Rueda de carro; c) Embudo; d) Faldita; e) Granuloso; f) Farinoso; g) Escamoso. Tomado de García, 2006. ......................... 45 Figura 29. Tipos de volva. a) Saciforme; b) Marginado; c) Friable; d) Napiforme; e)Anillo envainado. Tomado de García, 2006. ...................................................... 46 Figura 30. Diagrama que ilustra diferentes tipos de desarrollo del carpóforo en basidiomicetos: A) Gimnocárpico; B) peudoangiocárpico; C) Hemiangiocárpico con anillo; d) Hemiangiocárpico con anillo y velo. Tomado de Alexopoulos et al., 1996. .............................................................................................................................. 47 Figura 31. Formas de las esporas. a) Baciliforma; b) Cilidrica; c) Elipsoidal; d)Fulsiforme; e) Citriforme; f) Amigdalifrome; g) Cordada; h) Alantoide; i) Reniforme; j) Sigmoide; k) Hexagonal; l) Estrellada; m) Nodulosa; n) Ovoide; o) Romboidal. Tomado de García, 2006. .................................................................. 50 Figura 32. Estructuras reproductoras de los hongos del filum Basidiomycota. Desarrollo de las basidias y de las basidiosporas: a) punta de la hifa binucleada; b) basidia uninucleada y diploide después de la cariogamia; c) basidia con cuatro núcleos haploides producto de la meiosis; d) basidiosporas jóvenes sobre esterigmas; e) inicio de la migración de núcleos hacia las basidiosporas; f) basidia madura con basidiosporas uninucleadas y con vacuola grande en la base. Tomado de Alexopoulos et al.,1996. ................................................................................... 50 Figura 33. Tipos de basidios. Tomado de Raven et al., 2003. .............................. 51 XIII MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 34. Himenio de un basidiomiceto, Basidio con Basidioesporas y Cistidio. Tomado de Alexopoulos et al., 1996. .................................................................... 51 Figura 35. Tipos de cistidios según su posición en el carpóforo. Tomado de Moreno et al., 1986. .............................................................................................. 57 Figura 36. Tipos de trama en los basidiomicetos: a) homoiómera regular; b) homoiónera irregular; c) heterómera con esferocistos; d-e) homoiómera bilateral; f) homiómera inversa. Tomado de Alexopoulos et al. (1996). .................................. 58 Figura 37. Esquema de la estructura del gen del ARN ribosomal. Regiones no codificantes; IGS (espaciadores intergénicos), ITS (espaciadores de transcripción internos); Regiones codificantes; 5.8S y 5S [SSU (subunidad pequeña)], y LSU (subunidad grande). Tomado de White et al., 1990. ............................................. 62 Figura 38. Esquema de la estructura del gen de la β-tubulina de Schizophyllum commune. Regiones Codificantes; (exones) se indican con números. Regiones no codificantes; (Intrones) son en barras negras. Tomado de Chalbaud, 2015. ........ 62 Figura 39. Esquema de la estructura del gen del factor 1 de elongación de la traducción (TEF1) de Schizophyllum comuna. Los intrones se indican en las barras negras. Los exones están indicados con los números Tomado de Chalbaud, 2015. .............................................................................................................................. 63 Figura 40. Esquema de la estructura del gen RPB2.a) Los intrones se indican en líneas gruesas negras y exones están contados. Tomado de Matheny 2006). b) Representación de los dominios conservados del gen RPB2. Los segmentos negros representan 12 motivos conservados de aminoácidos (dominios conservados) entre los eucariotas. Tomado de Liu et al.1999). ............................ 63 Figura 41. El hongo Orellanas P. ostreatus (Jacquin: Fries). Tomado de Kummer, 1871. ..................................................................................................................... 64 Figura 42. Ciclo de vida del genero Pleurotus sp. Tomado de: Valencia-del Toro, 2002. ..................................................................................................................... 65 Figura 43. Características anatómicas del genero Pleurotus sp.. Tomado deLópez & García, 2004. ..................................................................................................... 70 Figura 44. Pleurotus ostreatus (Jacquim ex Fries) Kummer. Tomado de Michael Wood ..................................................................................................................... 80 XIV MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 45. Pleurotus levis (Berk y M.A Curtis). Tomado de Lopez y García, 2009. .............................................................................................................................. 81 Figura 46. Pleurotus dryinus (Persoon) Kummer. Tomado de Fichasmicologicas. 82 Figura 47. Pleurotus djamor (Fries) Boedijn. Tomado de Fichas micológicas. ...... 83 Figura 48. Pleurotus cornucopiae (Fr.) Gillet. Tomado de Fichasmicologicas....... 84 Figura 49. Pleurotus sp. citrinopeliatus Singer. Tomado de Fichasmicologicas. ... 84 Figura 50. P. pulmonarius (Fries) Quelet. Tomado de Fichas micológicas. .......... 85 Figura 51. Crecimiento del P. ostreatus ECS-0110 en medio líquido. Se observan las diferentes fases de desarrollo: L: latencia; E: exponencial; D: declinación; S: estacionaria. Condiciones de cultivo: caldo de glucosa-extracto de levadura, agitación 200 rpm, aireación 1 vvm y temperatura 26°C. Tasa de crecimiento 0,036 h-1. Tomado de Marquez-Rocha et al., 1999. ....................................................... 88 Figura 52. Ubicación geográfica de la República de Ghana. Tomado de MushWorld, 2010. ................................................................................................. 93 Figura 53. Los agricultores de la Cooperativa de Mujeres Bonkum. Tomado de Buswell, 1991. ....................................................................................................... 94 Figura 54. Manejo de los desechos agroindustriales en Ghana para la producción del hongo Orellanas (Pleurotus ostreatus). Tomado de MushWorld, 2010. .......... 94 Figura 55. Ubicación geográfica de la República de Zimbabue en el continente africano. Tomado de MushWorld, 2010. ............................................................... 96 Figura 56. Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia (ITDG) y un equipo de docentes y agricultores en el orfanato de Chalova. Tomado de MushWorld, 2010. .............................................................................................................................. 98 Figura 57. Cursos de fortalecimiento y formación en el cultivo del hongo Orellanas por Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia (ITDG) en las comunidades de Chalova. Tomado de MushWorld, 2010. ............................................................... 98 Figura 58. Cultivo por Fermentación en Estado Solido (FES) de hongos comestibles. Tomado de Stamets, 2000. ............................................................ 106 Figura 59. Aislamiento por medio de tejido. A) Manipulacion del carpóforo para la toma de los fragmentos de micelio. B) Forma de colorcar el trozo de micelio sobre el medio de cultivo. Tomado de Hernández G., 2002. ........................................ 108 XV MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 60. Aislamiento por medio de esporas. A) Obtención de esporada. B) Dilución de la esporada, a partir de un trozo de la esporada. C) Formación de la fíbula. Tomado de Hernández G. , 2002. ............................................................ 110 Figura 61. Semilla fúngica solida del hongo Orellanas (P. ostreatus). Tomado de Hernández G. , 2002. .......................................................................................... 113 Figura 62. Semilla fúngica liquida del hongo Orellanas (P. ostreatus). A) Semilla liquida de hongo presentando las micoesferas de micelio. B) Sustrato final inoculado con la semilla liquida del hongo Orellanas (P. ostreatus). Tomado de.Hernández G., 2002. ...................................................................................... 115 Figura 63. Siembra de los hongos Orellanas (P. ostreatus) en bolsas plásticas en paja de trigo bajo condiciones de asepsia. Tomado de Hernández G., 2002. .... 123 Figura 64. Condiciones de incubación de los hongos Orellanas (P. ostreatus) en bolsas plásticas en paja de trigo bajo condiciones de asepsia. Tomado de Hernández G. , 2002. .......................................................................................... 124 Figura 65. Área de producción con ducto de aeración y riego para la producción de los hongos Orellanas (P. ostreatus) en bolsas plásticas en paja de trigo bajo condiciones de asepsia. Tomado de Hernández G. , 2002. ................................ 125 Figura 66. Modelo de una planta productora de hongos Orellanas . 0) Duchas y cambio de ropa; 1) Laboratorio; 2) Área de siembra de la semilla; 3) Área de Incubación de la semilla; 4) Almacén de materia prima o sustrato; 5) Zona de tratamiento del substrato; 6) Túnel de Pasteurización del sustrato; 7) Área de siembra; 8) Baños; 9) Oficina; 10) Área de invernaderos para la incubación y producción del hongo; 11) Área de almacén y empaque del producto cosechado. Las flechas muestran el flujo de trabajo; moradas la producción de semilla fúngica y siembra; azules tratamiento del sustrato; verdes la incubación y producción de los hongos; y roja salida de emergencia. ............................................................ 128 Figura 67. Diseño del Invernadero para la construcción de los invernaderos para la incubación y producción del hongo Orellanas (P. ostreatus)............................... 131 Figura 68. Sistema estantes para la producción de hongos Orellanas (P.ostreatus). El invernadero se estructura en tres líneas de estantes (A), cada están con 12 repisas (B), en los que se podrán poner 13 bolsas por lado de la repisa (C). ..... 131 XVI MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 69. Cosecha del hongo Orellanas (P. ostreatus). ..................................... 134 Figura 70. Muestras de contaminación en una producción del hongo Orellanas (P. ostreatus). A Muestras contaminadas con Trichoderma spp., presentan manchas verdes; B) Muestras contaminadas con Coprinus spp., presentan manchas negras por las esporas. ................................................................................................... 135 Figura 71. Muestras de cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus) afectadas por plagas. A) Muestra infectada con insectos; B) Daños provocados por insectos en la fructificación de los hongos Orellanas (P. ostreatus); C) Coleópteros adultos; y D) Larvas de Coleópteros.................................................................................... 136 Figura 72. Muestras de cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus) contaminada por la bacteria Pseudomonas tolaasii ........................................................................ 137 Figura 74. Muestras de carpóforos y micelios del hongo Orellanas (P. ostreatus) infectados con el virus OMIV –I. A Carpóforos sanos, B,C y D Carpóforos infectados, E Micelio sano y F Micelio infectado. Tomado de Cha, 2005. .......... 138 Figura 75. Muestras de carpóforos del hongo Orellanas (P. ostreatus) a diferentes condiciones de tempewratura y humedad relativa (H.R.). A Carpóforos a 16°C y 60 % H.R, y B Carpóforos a 16 °C y 90 % H.R. Tomado de Cha, 2005................... 141 Figura 76. Efectos de la concentración de CO2 en la morfología de los carpóforos de hongo Orellanas (P. ostreatus). A Carpóforos a 0,03 % de CO2, B Carpóforos a 0,01 % de CO2, C Carpóforos a 0,3 % de CO2 y D Carpóforos a 0,5 % de CO2. ............................................................................................................................ 142 Figura 77. Muestras fresca del hongo Orellanas (P. ostreatus) en bandejas. ..... 144 Figura 78. Muestras del hongo Orellanas (P. ostreatus) Orellanas deshidratadas. Tomado de Rodríguez et al, 2006. ..................................................................... 145 Figura 79. Muestras del hongo Orellanas (P. ostreatus) enlatadas..................... 146 Figura 80. Muestras de encurtidos del hongo Orellanas (P. ostreatus). .............. 147 Figura 81. Equipo de laboratorio para el cultivo de micelio del hongo Orellanas (P. ostreatus). Mechero, Cajas de Petri con medio PDA y Frascos con sorgo para preparación de semilla fúngica sólida. ................................................................ 149 Figura 82. Biomasa de la cepa Post del hongo Orellanas (P. ostreatus) en diferentes medios de cultivo líquidos no convencionales. ................................... 151 XVII MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 83. Evaluación de semilla sólida y liquida del hongo Orellanas (P. ostreatus) en tuza de maíz (Zea mays). A Semillas sólidas y liquidas del hongos, B Fructificación de las bolsas de hongo inoculadas con semilla sólida y C Fructificación de las bolsas de hongo inoculadas con semilla liquida. ................ 152 Figura 84. Cultivo del hongo Orellanas en una planta de producción del Laboratorio de Biotecnología de Microorganismo SIXTO DAVID ROJO, ULA. 1 Incubación del sustrato inoculado, 2 Invernadero de fructificación, 3 Primordios emergiendo, 4 Carpóforos en desarrollo, 5 Cosecha y 6 Recolección. Tomado de Morillo et al.,2010 ................................................................................................ 153 Figura 85. Charlas a primaria y segundaria sobre los hongos y el cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus). A Guía de aprendizaje sobre los hongos, tomado de (Molina et al., 2005), y B Ciclo de charlas sobre el cultivo del hongo Orellanas. 155 Figura 86. Recolectas de hongos por los estudiantes de primaria y segundaria para la zona de Jaji, Edo. Mérida año 2016. ....................................................... 156 Figura 87. Planta de producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) como proyecto de 5to año en el Liceo Miguel Otero Silva años 2013. A Preparacion de sustrato, B Pruebas de cultivo a pequeña escala, C Primordios en desarrollo y D Cosecha. Tomado de Guerrero-Cardenas et al. 2013......................................................... 157 Figura 88. Sistema de cultivo del hongo Orellanas en casa o con la comunidad 160 XVIII MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” INDICES DE TABLAS. Tabla 1. Olor característico de algunas especies del sub reino Dykarya. Tomado de Albacete, 2010. ................................................................................................ 48 Tabla 2. Sabor característico de especies del orden Agaricales. Tomado de Albacete, 2010. ..................................................................................................... 48 Tabla 3. Producción mundial de hongos comestibles cultiva dos en 1970 hasta el 2010 en Peso fresco. Ton (1000 ton). Tomado de Chalbaud, 2015. ..................... 66 Tabla 4. Composición proximal de proteínas, vitaminas y minerales de algunas especies de hongos comestibles (mg/100 g de peso seco). Tomado de Chang & Miles, 2004; Miles & Chang, 1997. ........................................................................ 67 Tabla 5. Especies biológicas establecidas dentro del genero Pleurotus sp., sus sinónimos correspondientes y/o taxa de nivel de subespecies, y grupos respectivos de íntercompatibilidad; y su distribución mundial. Tomado: Kong w. 2005 y Vilgalys et al., 1996.................................................................................... 79 Tabla 6. Principales países productores de hongos para el año 2000. FAO Trade Yearbook (2000).................................................................................................... 91 Tabla 7. Distribución continental de la producción mundial de hongos comestibles durante 1987 – 2010 estimada en Peso fresco. Ton (1000 ton). Tomado de FAO Trade Yearbook (2010). ........................................................................................ 91 Tabla 8. Principales países importadores y exportadores de hongos comestibles para el 2000. Tomado de FAO Trade Yearbook (2000). ....................................... 92 Tabla 9. Áreas consideradas en la construcción de una planta productora de hongos Orellanas (P. ostreatus) y los requerimientos de cada una de ellas. ...... 132 Tabla 10. Formación de los carpóforos del hongo Orellanas (P. ostreatus) a diferentes concentraciones de CO2 ..................................................................... 141 Tabla 11. Características macroscópicas de las colonias de las cepas las cepas P3215, P132, Post y PRAL de la especie P. ostreatus y Pcit especie P. citrinopiliatus; presentes en el Laboratorio BIOMI, evaluadas en medios de cultivo PDA y SDA a 22°C. Tomado de Chalbaud, 2015................................................ 149 XIX MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tabla 12. Tasa de crecimiento micelial (mm/día) tras la incubación por 9 día de las cepas P132, P3215, Post y PRAL en PDA (Agar Papa Dextrosa) y SDA (Agar Sabouraud Dextrosa). Tomado de Chalbaud, 2015. ........................................... 150 Tabla 13. Tasa de crecimiento micelial (mm/día) a los 15 días de incubación de las cepas Post y P3215 en sustratos como tuza de maíz, semilla de sorgo, arroz, semilla de parchita. Tomado de Chalbaud, 2015. ............................................... 151 Tabla 14. Promedios del periodo de fructificación, producción y eficiencia biológica (EB%) de la cepa Post de hongo Orellanas (P. ostreatus) en heno de pasto bermuda (Heno) y tuza de maíz (Tuza). .............................................................. 153 ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1 Medios de Cultivo de Micelio de Hongos .............................................. 161 Anexo 2 Key to identify Mushrooms to genus using only macroscopic features (Largent, 1986). ................................................................................................... 162 Anexo 3 Keys of género Pleurotus (Petersen et al., 2012). ................................. 164 XX MAESTRIA EN ECOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” INTRODUCCIÓN Este Libro está orientado a sugerir la práctica de una estrategia alternativa de agro-producción, como es el cultivo del Hongo Orellanas (Pleurotus ostreatus); mediante el aprovechamiento de los desechos orgánicos generados por las cosechas y las zonas urbanas, para la bio-conversión en alimentos de alto valor nutricional y potencial medicinal, como parte de la dieta humana y animal. Además del uso de su desechos de producción como bio-fertilizantes alternativos. Dicha iniciativa es una propuesta que genera espacios de producción sustentable para cualquier país en desarrollo que desee reestructurar su producción agroecológica sincronizando el sistema de agrícola con la recuperación de los suelos. Para esta iniciativa se requiere considerar el potencial biotecnológico de los hongos y que desde tiempos remotos han sido parte de la cultura agroproductiva del ser humano, teniendo un papel relevante en relación con sus hábitos alimenticios y sus propiedades toxicológicas, elementos muy utilizados en sus desarrollos culturales, religiosos y/o artísticos, de lo cual existen muchos registros históricos. Uno de los aspectos de mayor interés, es la utilización de los hongos como alimento, en vista de su fácil y masiva propagación en substratos naturales y características organolépticas deseables. La utilización de materiales de desechos orgánicos agroindustriales para el cultivo de los hongos comestibles, es el reflejo de su extraordinaria actividad metabólica. El cultivo de los hongos comestibles ha evolucionado con el tiempo y actualmente es uno de los desarrollos de mayor importancia económica y sustentabilidad de seguridad alimentaria en el mundo, en especial sobre la producción de Agaricus bisporus (Champiñón), P. ostreatus (Hongo Orellana), Lentinus edodes (Shitake), entre otros. Con el fin de mostrar la metodología de producción y la potencialidad del cultivo de P. ostreatus, esta investigación incentiva al sector agrícola e industrial para que desarrolle estas tecnologías, obteniendo una producción masiva de los cultivos de hongos comestibles como P. ostreatus. Para ello, es importante asociar el conocimiento fundamental de las especies comestibles más importantes del Reino Fungí y los procedimientos técnicos que permitan su explotación masiva, 1 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” considerando las investigaciones científicas realizadas en el campo de los hongos comestibles y en particular P. ostreatus, por su amplia y rápida propagación sobre una alta diversidad de materia orgánica agroindustrial; versatilidad y adaptabilidad a diversas condiciones ecológicas. La información que deseamos transmitir, está basada en las experiencias logradas durante más de cinco años de investigación científica, sobre la caracterización y técnicas de cultivo del genero Pleurotus sp. en el Laboratorio de Biotecnología de Microorganismos Sixto David Rojo, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes; en la Comunidad de Geociencias del Programa de Estudios Abiertos (PROEA) de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez (UPTMKR) y en las diferentes comunidades, escuelas y liceos donde se ha desarrollado la propuesta del cultivo del hongo Orellanas, como un sistema sostenible y sustentable. Estos estudios, están fundamentados en la técnica de producción del Hongo Orellanas (P. ostreatus) por fermentación de estado sólido, bajo el sistema de propagación del inoculo por semilla sólida y de fructificación en bolsas o sacos con sustrato, método conocido como el Sistema Francés de Fungícultivo. El texto está redactado en cinco capítulos distribuidos: El Capítulo I expone una amplia revisión bibliográfica, que permitirá dar a conocer la antropología y ontología de los hongos con el hombre y la génesis de sus culturas. En el capítulo II se expone, el carácter científico del libro, mediante un estudio detallado sobre el reino de los hongos, describiendo la diversidad de hongos comestibles en el mundo, taxonomía, características y propiedades, resaltando así, un panorama general de los potenciales microbiológicos de los hongos en la naturaleza; continuando con el capítulo III, se hace un recorrido sobre el mundo del Hongo Orellanas (P. ostreatus), describiendo la importancia del hongo Orellanas y que países lo han utilizado. Finalmente, en el capítulo IV se expone la metodología sobre cómo implementar la producción del Hongo Orellanas (P. ostreatus); y el capítulo V donde se reflejan experiencias de cultivo, desde un pequeño agroproductor hasta la industrialización de la producción. 2 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” CAPÍTULO I LA FUNGICULTURA HERENCIA ANCESTRAL “Si conozco mi pasado, entiendo mi presente, construyo mi futuro”. yonatvid. En el presente capítulo desarrollaré toda la historia del uso y consumo de los hongos, para entender la razón por la que estos microorganismos han estado presente en la vida del ser humano desde su misma génesis son parte de su cotidianidad y generación tras generación su cultivo ha sido herencia perpetua de casi todas las culturas del mundo. Solo buscando en el pasado se descubre el potencial que se tiene en el presente y se crea un futuro más seguro y próspero. La fungícultura una actividad antropogénica El uso y consumo de los hongos por el hombre ha sido una actividad que se fue insertando en nuestras culturas desde tiempos muy remotos, implementando éstos por sus amplias propiedades nutricionales, medicinales y farmacológicas como alimentos, medicamentos, elementos transformadores del ser e incluso como sustancias de iluminación en ceremonias religiosas (Vedder , 1986). Por su amplia potencialidad condujo a crear una ciencia denominada Micología (Gr. mykes=hongo+logos=discurso), etimológicamente, el estudio de los hongos, la cual ha sido desarrollada en todo el planeta, mediante programas de formación universitarios y estrategias de cultivos alternativos en comunidades. Los registros de la utilización de los hongos por el hombre en el transcurso de la historia, lo demuestran los diversos hallazgos arqueológicos procedentes desde las culturas prehistóricas europeas en que sus pobladores dejaron vestigios del uso de los hongos como alimentos (Krishna, 1967); esto lo sabemos por los restos arqueológicos de un hombre primitivo congelado descubierto en los Alpes italianos tras la primavera de 1991, los excursionistas en los Alpes se encontraron con los restos bien conservados de un hombre que murió hace más de 5300 años, 3 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” bautizado por los medios de comunicación como el “Oetzi”, “Ice Man” y "hombre de hielo", donde se encontró entre sus ropas, equipos y vestimentas a base de hongos secos poliporáceos entre los que se identificaron Piptoporus hetulinus) y Fomes fomenrarious, entre otros con posible carácter medicinal y espiritual, hongos conocidos ancestralmente por sus propiedades medicinales para detener hemorragias, curar y sanar heridas; la infusión de estos hongos posee propiedades antibacterianas e inmunoestimulantes y también se han utilizado a través del tiempo en varias culturas como yesqueros para encender fuego (Peintner et al., 1998). El registro histórico revela que los hongos se han utilizado para fines políticos, ejemplos, Claudio II y el Papa Clemente VII que fueron asesinados al envenenarlos con especies venenosas del genero Amanitas sp.; la leyenda de la muerte de Buda, quien murió por consumir un hongo que creció bajo tierra, esto porque Buda recibió un hongo de un campesino, el cual creía que el hongo era un manjar. En verso antiguo, se relata que ese hongo estaba vinculado a la frase "pie de cerdo", pero nunca ha sido identificado; hecho que sugiere algo extraño, ya que las trufas crecen bajo tierra y los cerdos se usan para encontrarlas, y se desconocen especies venenosas (Stamets, 1993). Los primeros registros que muestran el contacto entre el hombre y los hongos son pinturas rupestres y jeroglíficos que se remontan a los años 7000 5000 A.C. descubiertas en el actual desierto del Sahara Tin-Tazarif, Tasili, Argelia, lugar que para esa época era una zona de espléndida producción agrícola y diversidad de hongos; hongos llamativos para las diferentes etnias ahí presentes como alimento y para rituales religiosos; registros de estos usos son pinturas en relieves sobre piedras, de las que resaltan Los Danzantes de Tasili (Figura 1); representación de dos seres antropomorfos que danzan, llevando una máscara y empuñan un objeto en forma de hongo (Samorini, 1989; 1992). 4 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 1. Danzantes de Tassili, detalle de un petroglifo del 7000-5000 A. C. hallado en el desierto del Sahara (Tin-Tazarift, Tasili, Argelia). Tomado de Hofmann et al., 1999. Otras representaciones importantes en la zona Tasili es el culto a los hongos como Figuras míticas religiosas, son las Figuras presentes en numerosos refugios rocosos de la zona, empleados por sus pobladores como lugares sagrados; Figuras en que se detallan constantes antropomórficos alusivos a los hongos, como son las dos Figuras pintadas en regiones del sur de Tasili, Aouanrhat y Matalem-Amazar (Figura 2.A y 2.B); ambas Figuras de un tamaño de 80 cm de altura, que muestran una máscara típica de la fase pictórica de las cabezas redondas, con el cuerpo ornamentado y la característica común de la presencia de objetos en forma de hongo en las manos, así también que de los brazos y las piernas brotan hongos; imágenes que podrían representar el Espíritu del Hongo o la Divinidad del Hongo, seres mitológicos ya conocidos por estar presentes en otras culturas caracterizadas por el uso ritual de hongos (Samorini G., 1995ª; Lothe, 1987). Figuras de seres antropomórficos con la cabeza en forma de hongo (Figura 2.C), y en asociación forma particular entre hongos y peces, como se puede observar en el detalle de una escena de Tin-Abouteka (Figura 3), que es pez con hongos como aletas. Figura 2. Petroglifos hallados en Tasilil en alusión a Seres mitológicos como la Divinidad de los hongos de Aouanrhat y Matalem-Amazar (A y B).C) Figura antropomorfa cabeza en forma de sombrero de hongo puntiagudo. Tin-Teferiest, Tasili. Tomado de Samorini, 1999. 5 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 3. Detalle de un petroglifo de Tin-Abouteka (Tasili, Algeria), referente a una asociación simbólica entre el pez y el hongo. Tomado de Samorini, 1999. Otra de las civilizaciones que tomaron en cuenta a los hongos en sus tradiciones fueron los Egipcios, utilizando a los hongos con fines rituales, hecho que lo demuestra una pintura mural egipcia de la tumba del faraón Amenemhat que data de 1450 A.C.; y en moliendas dentro vasijas de las tumbas faraónicas, donde se les suponen fines curativos para realizar el gran viaje hacia la otra vida. Así mismo, también empleaban a los hongos como alimentos, esto por la producción de pan y cerveza a través de procesos de fermentación que eran consecuencia de la intervención de hongos microscópicos, algo que para el pueblo egipcio era considerado un regalo del gran dios Osiris a la humanidad (Hernandez, 2008). En Oriente, los hongos han jugado papeles muy importantes en la cultura; ejemplo de ello, China que usa y consume hongos desde hace más de 7000 años, reporta el uso de cientos de especies fúngica en los libro clásicos de medicina herbal china “Shen nung Pen ts’ao King” y en el “Ming i pie lu” o “Pie lu” para sanar enfermedades crónicas (Hernandez, 2008). La implementación de los hongos por el hombre en las culturas Hindú en la Edad del Hierro; lo revelan los monumentos megalíticos conocidos como Kudakallu ubicados en grandes cantidades en las áreas internas de las regiones de Trichur y Palghat, al norte de Cochin y Aryyannur, en Kerala al Sur de la India, estas estructuras se remontan del 1000 A.C - 100 D.C (Krishna I., 1967). En el idioma local malayalam el nombre de estos monumentos significa “piedraparaguas” (Figura 4); estas estructuras tienen una altura de 1,5 a 2,0 m; y están constituidos por cuatro piedras que forman el pilar o columna sobre la cual hay una quinta piedra, más grande y con forma de sombrero. 6 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 4. Monumentos Kuda-kallu en Aryyannur, Kerala, Sur de la India 1000 A.C - 100 D.C. Tomado de Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999. Los monumentos Kuda-kallu pertenecieron a la cultura de las poblaciones dravídicas conocida como prevédicas; y son piedras ligadas a un símbolo sagrado y a clases dirigentes, así también son asociadas a la vez a los hongos de la especie fúngica Amanita muscaria por su forma. En esta cultura prevédica podemos encontrar dólmenes, menhires y otros monumentos de piedra muy parecidos a los megalitos del norte de Europa Inglaterra, aunque muy lejanos desde el punto de vista geográfico y cronológico (Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999). En la misma área de Kerala al Sur de la India se encuentran otros monumentos megalíticos conocidos como menhires, dólmenes, círculos de piedras y hood-stone (piedra-capucha); estos últimos interesantes por ser piedras que no disponen de un pie que las sostenga, siendo más distantes de la Figura de hongo que las Kuda-kallu, pero en todo caso este sombrero está adornado con cavidades con cavidades redondas como el hongo A. muscaria, que en esta especie son manchas remanentes del velo universal que caracterizan a este hongo, representaciones que se ligan al hecho que a los Kuda-kallu se disponen a 80 Km de la zona, hay bosques con A. muscaria y A. panterina (Figura 5). Otra cultura megalítica que presento a los hongos fue la cultura Celta de Europa, civilización que refleja el impacto estos microorganismos con la denominación a los hongos como “hijos de una noche” y representaciones de 7 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” piedra similares a los Kuda-kallu; hechos que asocian a la cultura Hindú con el origen de la cultura Celta. Figura 5. Dibujo que evidencia las posiciones, respecto a la Tierra, del kuda-kallu y del hood-stone (piedra-capucha). Tomado de Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999. Una de las representación megalíticas de la cultura Celta que refuerza la teoría de un origen Hindú y una influencia fúngica, se tiene en los grabados que se encuentran en los monolitos n° 4 y n° 53 del monumento Stonehenge en Inglaterra (Figura 6). Imágenes grabadas pertenecen a un mismo motivo Figurativo con la cultura Hindú de hongos, pero interpretado por los arqueólogos como símbolo de hacha de sacrificio. Sin embargo, son representaciones a hongos porque existen otros monumentos megalíticos de Inglaterra y Francia a un vistazo del contexto religioso que son alusivos a estos seres (Samorini G., 1995b) Figura 6. Monte Stonehenge en Inglaterra y los esculpidos de hongos o sombrillas en los monolitos nº 53 y nº 4. Tomado de Samorini, Nuesvas Fronteras de la Etnomicología, 1999. 8 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Pasando a Europa, una de las civilizaciones que dejo múltiples huellas y restos del uso y consumo de los hongos fue la civilización de la antigua Grecia, cultura que comenzó con el cultivo de hongos comestibles de forma abierta por la colecta, época en que tras la colecta se consumieron numerosas especies de hongos comestibles y alucinógenos o venenosos, lo cual permitió que se fijaran muchos mitos, relatos y tabús sobre estos, llegando al punto de hasta vincular a los hongos con el mal; ejemplos de esto tabús y relatos, la escultura de la que resalta la obra el relieve de Farsalo, Tesalia, siglo V A.C. conservado en el Museo del Louvre, en París. Esta escultura de dos divinidades tradicionalmente identificadas como Démeter, diosa madre y reina del inframundo, y Perséfone, hija de Démeter; dos de las divinidades principales asociadas a los misterios Eleusinos; las cuales se encuentran intercambiando objetos parecidos a hongos, en un carácter de secreto, recibiendo una bendición espiritual en forma de visión inefable que les mostraba cómo vivir más allá de esta vida que en la visión religiosa a esta escultura los hongos se asocian a espiritualidad ( Bouso J., 2013; Figura 7). Figura 7. Esculturas en relieve de Perséfone y Deméter, 470 a. C. Tomado de Bouso J., 2013. En la época de la antigua Grecia se destacan algunos importantes escritores en materia médica y filosófica que mencionan el uso de los hongos, como Hipócrates (406-377 A.C.), considerado el pionero de la medicina, quien menciona el uso de los hongos para un tratamiento de moxibustión, en el que se estimulan puntos específicos en afecciones crónicas serias asociadas al riñón, en forma similar al tratamiento de la medicina tradicional china, además de ser el primero en considerar a los hongos alimentos funcionales. El filósofo Aristóteles 9 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” (384-322 A.C.) menciona que algunos hongos bio-luminiscentes eran usados para trazar caminos en la noche, así como algunos soldados los colocaban en sus cascos para poder verse entre sí, durante los combates y guardias nocturnas (Hernandez J., 2008). Otro ejemplo de los relatos Griegos, Eurípides (485 - 406 A. C.) filósofo quien describe en sus narraciones una intoxicación de varios miembros de una familia por hongos; el filósofo y naturalista Teofrasto (327 - 287 A. C.), que definió a los hongos como plantas imperfectas, exentas de raíces, de hojas, de flores y de frutos, y un buen alimentos; y Dioscórides, médico griego de la armada de Nrón del siglo I, autor del libro De Materia Médica, quien propone una separación entre "Fungi esculenti" y "Fungi perniciosi" (hongos comestibles y hongos veneosos), y los consideraba al igual que Plinio una medicina sanadora (Steineck H., 1987). Así también, el filósofo y escritor Nicander de Colofón, 185 A.C., quien en su libro "Alexifarmaca", decía que los hongos se originan del suelo por acción de la lluvia; siendo las primeras referencias escritas de la ciencia del estudio de los hongos hoy conocida como micología. (Fernandez F., 2005).También son mencionados por el médico y escritor Galeno (130 – 299 D.C.), quien consideraba a los hongos fríos y húmedos en la naturaleza. Entre los restos arqueológicos que reflejan el impacto de los hongos sobre la cultura Griega, tenemos una vasija griega procedente del Sur de Italia del siglo IV A.C., en que se observa a Perseo corta con una hoz la cabeza de la Gorgona Medusa, que descansa junto a un árbol, en una escena presidida por hongos ( Bouso J., 2013; (Figura 8). Figura 8. Perseo y Medusa, jarrón griego procedente del sur de Italia del siglo IV A.C. Tomado de Bouso J., 2013. 10 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Otros relatos del uso y consumo de los hongos por los Griegos, es la civilización Micénica hace unos 3500 años A.C., civilización que debe su nombre al héroe griego Perseo; por la leyenda de que Perseo mató a su abuelo Acrisio accidentalmente, y debía sucederlo en el trono de Argos. Cuando Perseo volvió a Argos, avergonzado por lo sucedido intercambió el reino con Megapenthes, hijo de Proeto. De esta forma cuando recibió el reino de Proeto Perseo, fundó Micenas; porque en aquel momento se había desprendido la contera de su vaina, estaba sediento y agarro un hongo (mykes), a éste hongo lo exprimió sacando agua de ella, logrando así satisfacer su sed. Perseo contento por ello, dio al instante con el nombre de Micenas y consideró que éste era un signo propicio para fundar una ciudad como Micenes, siendo así los hongos el inicio de la civilización Micénica y uno de los ingredientes principales de la ambrosía de Dionisio (micomania.rizoazul, 2011). Del impacto de los hongos en la cultura Griega, pasemos a la antigua Roma, civilización en que se descubren nuevos usos para los hongos además de alimenticios y espirituales; esto partiendo de que se empleaban esclavos conocedores de la diversidad de hongos comestibles que realizaban la recolección de hongos, siendo algunos de éstos exquisitos manjares y por lo cual hoy día deben su nombre a la degustación de los propios césares romanos y como prueba de ello el nombre científico del hongo Amanita caesarea, especie preferida y descripta por Cicerón, Horacio, Suetonio y Séneca; y otros hongos con características llamativas pero con sustancias de un efecto intoxican té que actúan como fuertes venenos. Ejemplos de éstos usos de los hongos, la muerte del emperador Claudio quien tenía una adicción al hongo A. caesarea, y su esposa Agripina aprovechó para envenenarlo al intercalar junto a éste hongo, trozos de hongos de A. phalloides en el plato que habitualmente consumía. Ante estas características de los hongos, el naturalista e historiador romano Plinio el Viejo (24-79 D.C.), establece en sus escritos las primeras normas para distinguir los hongos comestibles de los hongos venenosos (Bouso J., 2013). Más tarde grandes culturas orientales de China y Japón para el año 60 A.C. pasaron de la fungícultura basada en la colecta de los hongos para su consumo, 11 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” como medicamentos y en rituales sagrados; a darle inicio al cultivo de hongos comestibles por diversos métodos de fermentación de desechos agrícolas llegando a la producción masiva de hongos de alto valor nutricional como medicinal de los generos Auricularia sp. y Flammulina sp. (Chang & Miles, 1989). Del impacto de los hongos sobre la mayoría de la civilizaciones del mundo antiguo, continuemos investigando sobre el uso de los hongos en las épocas del siglos III al siglo V, época en que a los hongos se les da una concepción de divinidad, ejemplo de ello en el Éxodo, 16:14; en que se menciona el maná sustancia enteógena (alucinógeno), que se le representa con similitudes con el hongo psilocybe (Canterbury sp.) (Bouso J., 2013); mostrando que los hongos son uno de los elementos visionarios que más ha influido en la cultura humana y responsable para algunos de la génesis de las religiones. Otro ejemplo de la asociación de Canterbury sp con la religión Católica, es el llamado Salterio de Eadwine (1150 D.C.), que contiene varias ilustraciones con referencia a hongos y visionarias; como es la historia de Adán y Eva, el sermón en la montaña de los hongos; Jesucristo tentado por un chamán-demonio sobre un campo de hongos de colores hasta imágenes que sugieren que el propio profeta constituía el sacramento, que Jesús era un hongo (Bouso J., 2013; Figura 9). Figura 9. Esculturas Salterio de Eadwine, 1150 D. C. Tomado de Bouso J., 2013. 12 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Pasando a civilizaciones más actuales, llegamos a la Edad Media o época entre el siglo V al siglo XV, que como consecuencia de la enorme influencia de la religión Católica como hegemónica y la demonización de las otras formas de conocimiento y certidumbre, los conocimientos procedentes de los naturalistas griegos y romanos sobre los hongos, ante estas influencias se les paso al olvido; ya que se le daba referencia de brujo o bruja a quien tuviera conocimientos del uso y consumo de los hongos alucinógenos. Esta característica produjo un enorme retraso en el conocimiento de los hongos y aunque no se produjo ningún avance significativo en su conocimiento, sin embargo estuvieron muy presentes en la vida medieval, ejemplo de ellos son los aros de brujas que no eran más que el crecimiento de hongos micorrízicos a la periferia de los bosques; hecho por el cual a cualquier ciudadano se le llevaba a la hoguera debido a que su casa estaba rodeada de estos hongos; hechos que para este periodo restringieron la clasificación de los hongos entre comestibles y alucinógenos o venenosos en basa a creencias populares cercanas a actos de brujería que a criterios científicos (Bouso J., 2013). Algunas de estas creencias de los hongos basaban la toxicidad de algunos hongos de acuerdo a cómo se descomponían, el tipo de lugar donde crecían, y el color de los hongos que lo relacionaban con el tipo de efecto que producían o al tipo de árboles sobre los que crecían, siendo estos conocimientos mantenidos hasta la era actual por las tradiciones europeas. Además el consumo de los hongos comestibles, se vio afectado al aparecer el hongo parásito de los cereales como Claviceps purpúrea, hongo con alcaloides que causan la enfermedad actualmente denominada Ergotismo, cuyos síntomas son disfunciones en las extremidades que terminan por gangrenar dedos, manos y pies, llegando a provocar la muerte; enfermedad que se propago por este hongo al infectar a los cereales, y al éstos ser molidos para hacer la harina del pan, esta se contaminaba y el pan elaborado producía la enfermedad (Samorini G., 1999). Entre los siglos XV y XVI, el Renacimiento permite un nuevo progreso en el conocimiento de los hongos por la aparición de la imprenta, instrumento que ayudó a la difusión de obras relacionadas con hongos tales como "Theatrum 13 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” fungurum" y "Fungus in Pannonis abservatorum brevis Historia"; resaltando como un alimento solamente para las altas clases sociales y de preocupación para los médicos que ante el consumo de especies alucinógenas por alergias una práctica habitual era recetar el consumo de alimentos aromáticos como el ajo, la pimienta y el vino; así mismo en esta época se conservan gran cantidad de documentaciones que dependiendo de la interpretación le dan a los hongos un aspecto demoníaco, vinculándolos a prácticas mágicas y esotéricas (Samorini G., 1999). Siendo así en el transcurso del tiempo para las diferentes culturas que existiera el miedo al envenenamiento por hongos, a veces alcanzando extremos fóbicos. Hecho que inserta el término micofóbico: individuos y culturas en donde los hongos son vistos con temor y odio. Las culturas micofóbicas son personificadas por los ingleses y los irlandeses. Por el contrario, las sociedades de Mycofilicas (individuos y culturas que adoran a los hongos) que se pueden encontrar en toda Asia y Europa del Este, especialmente entre los pueblos polaco, ruso e italiano. Estas sociedades han disfrutado de una larga historia de uso de hongos, con hasta cien nombres comunes para describir las variedades de hongos que amaban (Stamets P., 1993). En el siglo XVI, se tienen conocimientos de los hongos en el continente Americano, más específico Centro América; esto gracias a los escritos del franciscano Fray Bernardino de Sahagún, quien en su estancia en Nueva España hoy conocido como México, recopila y recoge información de los libros “Popol Vuh”, "Las antiguas Historias del Quiché", procedente de la cultura Náhuatl, libro sagrado de los aborígenes de Guatemala y al “Chilam Balam”, procedente de la cultura Maya de la península de Yucatán en México; culturas que encontraban a los hongos con un rango elevado de divinidad y eran considerados comida de dioses y reyes, debido a su carácter alucinógeno y medicinal (Hernández & López, 2006). Adicional a estas documentaciones, se han encontrado restos arqueológicos asociados a hongos en América; éstos sobrevivientes de la destrucción por la colonización de los Europeos. Restos arqueológicos de los cuales resaltan los códices escritos con anterioridad a tales acontecimientos y los hermosos grabados allí incluidos que dan fe del uso de los hongos en la vida 14 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” diaria y en ceremonias rituales de los habitantes originales del continente americano, escritos en idioma nauhatl; y las piedras hongo del área maya de Guatemala, sur de México y El Salvador que remontan al 1000 A..C. y el 500 D.C., esculturas que inicialmente se asociaron a representaciones de sombrillas, pero al nacer la micología y más específicamente la etnomicología fueron re-catalogadas como representaciones de dioses o espíritus ayudantes de los chamanes, junto a hongos alucinógenos (Samorini G., 1999; Stamets P., 2000; Figura 10). Figura 10. Representaciones de espíritus y dioses Mayas del área maya de Guatemala, sur de México y El Salvador que remontan al 1000 A.C. y el 500 D.C.. Tomado de Stamets, 2000. A estos registros de Centro América, también se suman registros etnomicológicos de gran impacto en países de Latinoamérica, como los de las etnias que conforman el Amazonas; entras estas etnias destacan las micofilicas, como los Sanema y los Yanomami del Amazonas Brasileño, poblaciones que consumen una amplia gama de hongos comestibles por colecta, pero sin un método de clasificación; y a los Hotï en el Amazonas Venezolano, etnia ubicada en la Sierra Maigualida, en el borde entre los estados Amazonas y Bolívar; Venezuela (Figura 11); que constituye una de las pocas y raras sociedades micófilas en el Amazonas venezolano que desarrollaron un esquema de clasificación de los hongos, en función de la utilidad de los hongos. Entre los usos de los hongos destaca el consumo como un alimento de una aplica variedad de especies de hongos comestibles, de las cuales destacan Agaricus sp., Amauroderma cfr. omphalodes (Berk.) Torrend. Amauroderma uricularia delicata (Fr.) Henn., Auricularia polytricha, Datronia caperata, Lentinus crinitus, Lenzites sp.,Lenzites acuta Berk., Lenzites acuta, Mycena sp., Pleurotus sp., Polyporus sp., Polyporus tenuicolus Beauv.: Fr., Polyporus tenuicolus Beauv.: Fr., Pycnoporus sanguineus, Xylaria sp., Thamnomyces chordalis Fr., Xylaria sp., y Macrocybe 15 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” titans (H. E. Bigelow & Kimbr.) Pegler, Lodge & Nakasone. El uso como amuleto o contra para la brujería; el uso médico de los hongos para la recuperación física del cuerpo y el espíritu, y como ornamentación para las mujeres (Zent et al., 2004). Figura 11. Distribución geográfica de la etnia Hoti en Venezuela. Tomado de Zent et al., 2004. A mediados del siglo XVI, se rompe el paradigma de la clasificación en los reinos de los seres vivos, por las investigaciones del biólogo sueco Carl von Linné o Linneo, quien da inicio a la clasificación a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos ubicando a los hongos en una clasificación dentro de un reino diferente al de las plantas, denominándolo Reino Fungí, considerado diferente al Reino Vegetal. A la par el médico y botánico italiano Andrea Matthiole, establece la 16 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” primera clasificación de las plantas de acuerdo a sus frutos y estudió las intoxicaciones fúngicas; encontrando que los hongos destacan por sus propiedades medicinales, utilizando a los hongos alucinógenos ya no solo para actos paganos sino para salvar vidas. Otro investigador que colaboro en la clasificación de los hongos Jean Ruelle, quien recoge en su obra De Natura (1536), una compilación de documentos clásicos sobre los hongos con el fin de obtener una mejor clasificación sobre sus características morfológicas y no basada en cuales de éstos son comestibles, tal y como se había hecho hasta esas fechas (micomania.rizoazul, 2011; Bouso J., 2013). Otro evento que influyó sobre la masificación del consumo de los hongos comestibles en el mundo, fue la industrialización de la producción de hongos comestibles por fermentación de desechos de naturaleza lignocelulósica como madera en sistemas cerrados, esto en el siglo XVII en Francia, Paris, en la Gran Sagacidad del jardín de la Corte por Olivier de Serres, y los conocimientos del científico botánico Tournefort que llevaron a cabo el primer cultivo de Champiñones (A. bisporus), cuándo uno de los jardineros observo que crecían champiñones al verter sobre el jardín los residuos del champiñón sobre madera mojada y regada con agua diariamente, causando que los hongos emergieran; llegando a producirse tantos hongos, que se tenían para consumo propio y comercializar en los mercados (Steineck H., 1987), hecho que pudiera considerarse como el primer cultivo protegido de la historia europea citado (Pacioni, 1990). Ante esta primera prueba de producción de hongos comestibles, otros países como España logran explorar y explotar el cultivo de hongos comestibles con el cultivo de especies como A. bisporus (Champiñón) y L. edodes (Shiitake), cultivo de hongos que en culturas orientales desde el 600 A.C. ya se implementaban; cambiando así el paradigma europeo, que llevaban a los hongos a que reaparecieran en la corte de Luis XIV, fundamentalmente como un alimento gourmet de la nobleza, y dejaron de considerarse solamente un alimento básico para los pobres (Fernandez F., 2005). Para la época del siglos XVIII al XIX, historiadores como Crespo (1984) señalan que los avances culturales del cultivo de hongos comestibles llegaron a 17 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” los agricultores, al sumarse a la recolecta de variedades de hongos comestibles; y por iniciativa de algunos de ellos, iniciarse con el cultivo abierto de estos; a través de la colecta de trozos blancos del cuerpo del hongo o carpóforo del Champiñón (A. bisporus), es decir, el micelio del hongo o parte vegetativa, para sembrarlos en los hoyos donde posteriormente depositaban semilla de melón para su germinación; resultando una de las primeras estrategias de producción artesanal del Champiñón(A. bisporus); hongo que crecía acompañado de cultivos de melón que con sus grandes hojas lo protegían del sol y las lluvias; hecho del cual se tiene registro de acuerdo a Steineck (1987), cuando se comprobó que para finales del siglo XVIII el cultivo se realizaba en galerías subterráneas, bodegas y minas que proporcionaban resultados excepcionales para la producción de champiñones (Fernandez F., 2005). Entre otras experiencias en este periodo, tenemos los resultados de las investigaciones de Constantin y Matruchot (1894) sobre los tipos de sustratos para el cultivo de hongos comestibles y condiciones de cultivo, estudios que permitieron obtener la óptima calidad que daría a la fungicultura el carácter de industria agraria a la producción comercial de hongos comestibles. En el intento de repetir las experiencias francesas, en situaciones ambientales diferentes, el jardinero del Zar de Rusia fue prestado y Oldaker ideó un sistema de cultivo especial en invernaderos; sistemas que fue luego emigrado a Inglaterra dando inició en este país a la producción industrial y más tarde el mismo sistema fue re-adoptado por los emigrantes Ingleses a Estados Unidos, donde fue perfeccionado a altos niveles mediante el llamado "Sistema Americano" (Pacioni, 1990). A la par con los métodos de cultivo de hongos comestibles en invernaderos, en Alemania comienza a practicarse la producción industrial de hongos comestibles con una gran intensidad a finales del siglo XIX, a través del uso del micelio silvestre en la inoculación de troncos y desechos agrícolas de especies del genero Pleurotus sp.; grupo de gran interés por sus propiedades medicinales, tener una gran diversidad de especies comestibles potencialmente cultivables, diversidad de enzimas que degradan una amplia gama desechos agrícolas de 18 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” naturaleza lignocelulósica en un amplio rango de temperaturas y en corto tiempo, y alta resistencia a las condiciones ambientales; haciendo de estas tecnología de cultivo de hongos comestibles semi-abierto, las tecnologías relativamente sencillas y de baja inversión, para producir un alimento de alto valor nutricional con efectos benéficos en la salud (Steineck, 1987); hechos que dispararon la exploración de las propiedades de los hongos y la producción del genero Pleurotus sp. en otros países. Así como se hicieron avances en las aplicaciones biotecnológicas y tecnologías para el cultivo hongos comestibles desde el siglo XVIII a la actualidad, también se fueron haciendo avances en equipos tecnológicos para el estudio de los hongos, como fue la fabricación de los primeros microscopios por Van Leeuwenhoek, lo cual permite el Fungorum la sistemática de los hongos por géneros, adoptando el método linneano para la micología; y el naturalista sueco Elias Fries, quien instaura una clasificación de los hongos por el color de las esporas, conjuntamente con la clasificación de acuerdo al tipo cuerpo fructífero o corpóforo como principales caracteres taxonómicos en sus publicaciones Systema mycologicum, y Elenchus fungorum (1818-1828); clasificación que luego se cambia en los siglos XX y XXI, por R.H. Whittaker en 1969, reclasificando a los hongos en un reino aparte de otras formas del tipo vegetal (Whittake, 1969), ya que los hongos no podían ser considerados plantas sin cloroplastos; logrando mejorar la compresión del papel de estos microorganismos en el ambiente como descomponedores, llegando a lo que hoy sabemos de los hongos, que son microorganismos responsables de mantener el ciclado de los macro y micro nutrientes en el suelo, y la regeneración de los suelos (Palm & Chapela, 1998), están presentes de forma libre como saprofitos y/o parásitos, en simbiosis con otros organismos en forma de líquenes en asociación con algas o bacterias, o con plantas superiores como micorrizas (Guzmán, 1998); visión con la que se cambia las utilidades de los hongos ya no solo como alimento o recreación, sino como bioremediador. Actualmente la producción de hongos comestibles se practica en más de setenta países, en los países Orientales se ha multiplicado aún más su 19 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” industrialización e investigación, siendo los que manejan la mayor diversidad de especies de hongos comestibles; la producción industrial de los hongos comestibles en los años 70 llega al continente Americano como un avance y desarrollo tecnológico de alto interés de estudio y aplicación, en pro a establecerse una alternativa agro-productiva rentables que permitan producir un alimento con alto contenido de proteína, en pequeños espacios y poco tiempo. En el siglo XXI la siembra y producción de hongos comestibles como el género Pleurotus sp. se establece como una alternativa de agroalimentación en América, desarrollándose a nivel industrial en piases en vías de desarrollo como México, Ecuador, Chile y Perú, países en que se ha desarrollado como una de sus fuentes económicas de producción de ingresos, por las facilidades de cultivo, propiedades y bajos costos de implementación (Cabrera et al., 1998; Madigan et al., 1997). La industrialización del Cultivo del genero Pleurotus sp. El cultivo de genero Pleurotus sp. a gran escala da paso a la comercialización en el siglo XX con Falck en 1917 (Falck, 1917), quien fue el primero en reportar el cultivo de estos hongos en tacos y troncos en Europa, tecnología alemana rentable y sostenible; pero no fue hasta Etter en 1929 (Etter, 1929), que cambio la estrategia de cultivo de hongos de semi-abierto en troncos al de cultivo por bolsas o bloques cerrados, estrategia que revoluciono la forma de cultivar a éste genero y mejoro los rendimientos de producción al acortar los tiempos de producción y dar mayores cantidades, conociéndosele a este método como Cultivo por Bloques o Método Francés, estrategia con la que muchos otros países comienzan a explorar y explotar el fungícultivo del genero Pleurotus sp. . Uno de los primeros países en América con el cultivo de especies del genero Pleurotus sp. como el Hongo Orellanas (P. ostreatus) fue Estado Unidos en 1950 (Block et al.,1958; 1959), mientras que la primera explotación comercial de este hongo se da a mitad de 1970 en Europa; actividad que se fue incrementando por la amplia diversidad de materias primas agrícolas sobre las que podían crecer las especies del genero Pleurotus sp., y por sus facilidades de cultivo. 20 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” En el trópico de Latinoamérica el Hongo Orellanas (P. ostreatus) se comienza a producir en países como Venezuela desde 1968 de forma industrial, bajo el cultivo sobre mezclas de aserrín y salvado de arroz, y otras combinaciones de materiales lignocelulósicos tropicales como tuza de maíz, cáscaras de semilla de café o cacao, ramas de algodón, bagazo y hojas de caña, tallos y hojas de maíz, pastos, cáscara de arroz, lirio acuático, entre otros (Quimio, 1986; Quimio et al., 1990), partiendo de aislados importados de países como Argentina, México, EEUU y España (Torres & Hurtado, 2003), desarrollándose su comercialización como un alimento gourmet; actualmente desarrollada en los estados Trujillo y Táchira, comercializándose de forma fresca o enlatados. Sin embargo, por sus propiedades estos hongos comestibles en Venezuela han sido de interés de estudio por los últimos 60 años, como una alternativa de producción de extractos enzimáticos útiles como fuentes de enzimas fibrolíticas exógenas para el alimento de rumiantes (Márquez-Araque et al., 2007), para la degradación de desechos agroindustriales (Miro, 2004), descripción de la micodiversidad presentes en el país (Dennis, 1970; Iturriaga & Minter, 2006) y en la industria textil. Resumen En este capítulo podemos decir, los hongos desde tiempos muy remotos han sido parte de múltiples culturas en el transcurso de la historia, marcando su desenvolvimiento social, al ser parte de ritos y festividades, destacando también, como alimentos sostenibles para muchas culturas su sustento del día, ya sea, como un rubro ó que la acción de estos microorganismos en la cebada ó en el trigo, dieran origen a un alimento de alto valor nutricional como el pan. Así mismo, la visión de los hongos como algo benéfico para el hombre, la historia demostró que podría ser y no ser, todo dependiendo de su utilización; ejemplo, en la antigua Grecia, los hongos fueron alimento, pero también como una potente arma para cambiar un emperador; las antiguas etnias Hindúes, con los hongos representaban clases sociales y a los cementerios; luego la cultura Celta, que utilizaban a los hongos en ceremonias y rituales. Cuando analizamos la cultura Europea de la edad Media, determinamos que era una época de ocultismo 21 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” y punto de la historia de los hongos, se les atribuyó relación directa con el mal, estos conocimientos y estudios fueron ocultados pero no erradicado, por esta razón también se les encontraron nuevas propiedades a los hongos, tanto comestibles como venenosos, siendo de interés las propiedades medicinales de estos rubros para enfrentar enfermedades agudas y envenenamientos con otros hongos. Pasamos a la era del renacimiento, siendo el momento en que los hongos vuelven a ser vistos sin fobia, además, teniendo claras las formas de identificar los hongos comestibles, cambiando los hongos a ser mangar de los reyes. Con estos avances también se dan experiencias que permiten a Europa evolucionar en el uso y consumo de los hongos, dejando la simple colecta para avanzar al cultivo de los hongos en sistemas de invernaderos, pasos que en relación a los Chinos y Japoneses, Europa estaba atrasada, pero este paso permitió que se fuera propagando alrededor del mundo a una producción industrial de hongos comestibles como A. bisporus (Champiñón), P. ostreatus (Hongo Orellanas) y L. edodes (Shitake), de los cuales, destacamos al hongo Orellanas, que para los años 70 se produjo a 36 ton/año para el continente Americano, siendo reinsertado como un rubro a producción industrial, alimento que en las culturas Americanas era parte desde tiempos muy remotos. En el caso de Venezuela el cultivo industrial de hongos comestibles en los años 90 se hizo muy popular, bajo el cultivo sobre mezclas de desechos agrícolas o agroindustriales naturaleza lignocelulósica, partiendo de aislados importados de países templados, desarrollando una comercialización como un alimento gourmet por las zonas urbanas. Sin embargo, por las propiedades de estos hongos comestibles, han sido de interés de estudio por los últimos 60 años en el país, como una alternativa de producción de bio-insumos, alimento animal, para la degradación de desechos agroindustriales y descripción de la diversidad de hongos presentes en el país y en la industria textil. 22 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” CAPÍTULO II EL REINO INCOMPRENDIDO DE LA NATURALEZA (REINO FUNGI) “Para comprender lo que sigue, es necesario tener una idea exacta de las cosas”. E. Chalbaud En este capítulo se describe los conocimientos adquiridos durante mi formación como biólogo referente a los hongos dentro de una dimensión científica, conocimientos que me permitirá dejar un aporte documental de lo escrito y mis nuevos conocimientos obtenidos durante la praxis en el cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus), así como mi enseñanza del cultivo y estudio de los hongos comestibles durante los últimos años. Es de suma importancia conocer detalladamente las definiciones y características de los hongos para poder diferenciar sus especies y sus propiedades alimenticias y medicinales. ¿Qué son los hongos? Para saber de los hongos, debemos primero aclarar ¿Que son los hongos?: “Por definición la palabra hongo proviene del latín 'fungus': hongo; griego: 'sphongos': esponja”. Definido en el sentido Botánico a los hongos se les conoce como cualquier vegetal heterótrofo que carecen de flagelos y clorofila, que parasitan o viven sobre materia orgánica en descomposición y producen esporas (Alexopoulos et al., 1996). Esta definición botánica en verdad no contempla realmente que es un hongo y es que un hongo no es solo eso, ya que los hongos son uno de los microorganismos más abundantes en la naturaleza, puesto que viven prácticamente en todos los ambientes posibles y entre ellos, como componente intrínseco de la existencia y restauración de los ecosistemas, con una gran diversidad de especies que como descomponedores permanentemente mantienen el ciclado y el transporte de los nutrientes indispensables para los diferentes 23 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” ecosistemas, ayudando con la formación del suelo; además algunos de estos microorganismos han sido parte de la cultura humana desde tiempos remotos y reportados como hongos comestibles, un alimento con fuentes de proteína de un alto valor nutricional, y de gran importancia a la soberanía alimentaria de Latinoamérica y Occidente tras su cultivo. Los hongos tradicionalmente fueron incluidos dentro del reino vegetal, considerados como plantas sin clorofila, constituyendo un grupo muy variable y polimórfico, que según Herrera & Ulloa (Herrera & Ulloa, 1998) se le ubicó dentro de un reino diferente al de las plantas, animales, protozoario o chromista, denominado Reino Fungí o Myceteae, clasificado desde sus inicios en dos divisiones naturales la división Myxomycota u hongos gelatinosos y división Eumycota (hongos verdaderos o superiores; comprendido por los grupos Phycomycota, Ascomycota, Basidiomycota y Deuteromycota) y una división artificial los líquenes, que incluye organismos mixtos constituidos por algas y hongos asociados simbióticamente (Maldonado, 2007). Características distintivas de los hongos Los hongos se han definido según sus características, como microrganismos productores de esporas, que poseen un cuerpo generalmente formado por filamentos septados ramificados llamados hifas, los cuales en conjunto forman el micelio; ser microorganismos de crecimiento apical en redes filamentosas formando masas algodonosas de forma radial, lo cual le permite la exploración del medio para el aprovechamiento de los nutrimentos necesarios para su supervivencia (Ferreira & Kato, 2003); almacenar polisacáridos como la trehalosa y el glucógeno, polímero de la glucosa que los animales utilizan para almacenar energía por corto tiempo (Sánchez & Royse, 2001). Además, los hongos presentan una pared celular compuesta por quitina que a la mayoría de las especies fúngicas ligninocelulósicas le impide fagocitar su alimento, teniendo que absorber nutrientes simples y solubles mediante la degradación de celulosa, hemicelulosa y lignina, por la acción de un complejo sistema de enzimas 24 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” hidrolíticas que liberan al ambiente (Guzmán et al., 1993; Moore-Landecker E. , 1996); por lo cual pueden ser saprófitos por alimentar se de material vegetal en descomposición, parásitos facultativos y obligados al alimentarse lentamente de otros seres vivos y simbiontes en forma de micorrizas y/o líquenes, que al estar en asociación con otros organismos vivos como las raíces de plantas superiores o bacterias, se benefician mutuamente, capaces de reproducirse sexual ó asexual (Malloch et al., 1980; Alexopoulos et al., 1996; Figura 11). Figura 12. Hábitats y función en la naturaleza del Reino Fungí. Las especies fúngicas ligninocelulósicas o los hongos de la madera como descomponedores son de gran importancia para los ecosistemas forestales, esto por degradar los tejidos leñosos de los árboles. El micelio de este tipo de hongos se entra a la madera donde secreta enzimas que degradan los diferentes componentes estructurales de la pared celular de los árboles como son lignina, celulosa y hemicelulosa. La lignina, polímero formado a partir de tres tipos de alcoholes aromáticos (cumarilico, sinapilico y coniferilico); compuesto muy estable, complejo y difícil de degradar. La celulosa, compuesto conformada por largas 25 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” cadenas de glucosa que la hacen fuerte, fibrosa y resistente a la hidrolisis; y la hemicelulosa, una mezcla de polímeros de varios azúcares tales como manosa, xilosa, arabinosa y galactosa que forman cadenas más cortas que la celulosa. De acuerdo al tipo de degradación por los hongos de la madera se los puede clasificar, como hongos de pudrición blanca y hongos de pudrición castaña. Los hongos de pudrición blanca son los hongos que degradan lignina, celulosa y hemicelulosa; pero que primero degradan a la lignina, dejando la mayor proporción de la celulosa posible en la madera degradada, lo cual le da a la madera una coloración blanquecina y una textura fibrosa (Figura 12.A). Los hongos responsables de la pudrición castaña degradan selectivamente la celulosa dejando la lignina en la madera, dándole a la madera una coloración castaña; y debilitando la estructura longitudinal de esta, lo cual hace que la madera se haga quebradiza transversalmente, y muchas veces muestre pequeños cubos en su interior (Urcelay et al., 2012); Figura 12.B). Figura 13. Tocones de Acadia blanca con pudriciones asociadas en el centro del tronco. A) Pudrición blanca. B) Pudrición castaña. Tomado de Urcelay et al., 2012. Dentro de los factores que influyen en la actividad de los hongos de la madera, la humedad, la temperatura y la concentración de oxigeno son determinantes (Shwarze et al., 2013). No obstante, para que un hongo pueda desarrollarse primero tiene que llegar a los tejidos leñosos internos del árbol. Los hongos en general se reproducen de forma sexual ó asexual; llevando acabo la reproducción asexual a través de las hifas monocarioticas (n) o el micelio primario, micelio que se origina de las esporas por medio de la mitosis o de las estructuras asexuales llamadas conidios y oidias, en un proceso conocido como germinación; y la reproducción sexual en base a tres procesos (Moore-Landecker, 26 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” 1996; Herrera & Ulloa, 1998); en primer lugar la plasmogamia, proceso en que se da la fusión de los protoplastos de dos hifas del micelio primario dando lugar a una hifas dicariótica (n+n) o el micelio secundario. Seguido de la kariogamia, punto del ciclo de vida, en que el micelio secundario fusiona los núcleos haploides formándose el zigoto (2n); y por último la meiosis del zigoto, paso en que se da la formación de las esporas, que luego se dispersan, germinan y desarrollaran el micelio primario , empezando el ciclo otra vez (Chang & Miles, 2004; Figura 13). Figura 14. Ciclo de vida de los hongos superiores. A. Filum Basidiomycota. B. Filum Ascomycota. Tomado de Jackson R., 2010. El papel de los hongos en la naturaleza Según la ecología a los hongos se pueden clasificar a los hongos en tres grandes grupos; como son los hongos saprófitos, los parásitos y las micorrizas. Los hongos comestibles micorrízicos Los hongos micorrízicos se definen como hongos que forman una relación simbiótica mutualista, dependiente con las raíces de las plantas vasculares 27 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” (hierbas hasta árboles); condición bajo la cual el hongo aumenta la absorción de nutrientes orgánicos y elementos nutricionales inorgánicos esenciales para la planta, como fósforo, cobre y zinc. Además, que al ir creciendo estos hongos más allá de la zona de la raíz de la planta, el micelio de este microorganismo canaliza y concentra los nutrientes desde lejos para la planta; el hongo le ofrece a la planta mejor resistencia a enfermedades; y como producto de esta simbiosis las plantas con estos hongos aceleran su crecimiento (Raven et al., 2003). El término micorriza vienen del griego "Myco" = hongos y "rizal" = raíces, es decir, los hongos de las raíces; término con el que también a estos hongos se les puede clasificar por cómo crece su micelio en la raíz de la planta hospedadora. Siendo los hongos micorrízicos con micelios que crecen en la planta hospedadora formando una cubierta exterior, denominada red de Hartig, la cual cubre las raíces de la planta aumentando la relación superficie volumen para la adsorción de agua, los hongos denominados hongos ectomicorrízicos; y los hongos a los cuales el micelio puede invadir las células del interior de la raíz de las plantas hospedadoras, hongos endomicorrízicos (Lindorf et al., 2006). Actualmente, la mayoría de los ecólogos reconoce que la salud de un bosque está directamente relacionada con la presencia, abundancia y variedad de asociaciones micorrízicas; esto debido a que el componente micelial del suelo superior, dentro de un bosque típico representa cerca del 10% de la biomasa total. Incluso esta estimación puede ser baja, ya que no cuenta la biomasa de los hongos y levaduras que prosperan en la capa superior del suelo (Stamets P., 2000). Además de las condiciones climáticas, la composición química del suelo y la diversidad biológica criptica u oculta predominante de los bosque desempeñan papeles determinantes en la diversidad de hongos micorrízicos; conocimientos con los que se ha explotado el cultivo de estos en entornos naturales; ejemplo de esto, los huertos de trufa establecidos en Francia, España e Italia con la famosa trufa negra de Perigold (Tuber melanosporuni), rubro que alcanza precios de hasta 50 US $ por gramo. Sin embargo esta industria de los hongos micorrízicos en Europa ha ido decayendo en los últimos años, mientras que los hongos saprófitos han 28 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” aumentado en número; esto se sugiere que es por los efectos combinados de la contaminación ambiental e incluso por el desastre de Chernobyl en 1986, hechos que explican la disminución repentina tanto de la cantidad como de la diversidad de los hongos micorrízicos (Arnolds, 1992; Leck, 1991), y el hecho que hay más madera en descomposición; hechos que pronostican una falla de los sistemas de soporte de vida de los bosques. Un método para iniciarse en el cultivo de hongos micorrízicos es la plantación de plántulas de árboles jóvenes cerca de las zonas de raíces de árboles en que se producen los hongos. Las nuevas plántulas se aclimatan y se infectan con las micorrizas de un árbol parental vecino, generando así una segunda generación de árboles que contengan el hongo micorrízico. Después de unos años, los nuevos árboles se desentierran y replantan en nuevos entornos; método que ha tenido gran éxito en Europa. Otro método menos exitoso, es sumergir las raíces expuestas de las plántulas de árboles en agua enriquecida con las esporas de un hongo micorrízico; estrategia para la cual primero se recolectan los hongos de la naturaleza y se empapan en agua, liberando de las lamelas del carpóforo de los hongos las miles de esporas, lo que da como resultado un caldo enriquecido de inóculo o suspensión de esporas. La suspensión de esporas procedente de varios hongos maduros y diluidos hasta un volumen de 25 l puede inocular un centenar o más de plantas de semillero de árboles; metodología muy simple, pero lamentablemente poco exitosa. Uno de los problemas del cultivo de los hongos micorrízicos es que su cultivo en medios de cultivo convencionales para la obtención de un inoculo madre, es prácticamente imposible, ya que la mayoría de los hongos micorrízicos crecen lentamente en comparación con los hongos saprófitos en estos medios; debido a la larga y evolucionada dependencia de los subproductos de la raíz y los suelos complejos por parte de los hongos micorrízicos, lo cual hace la preparación de los medios más complicada para simular estas condiciones. Sin embargo, existen algunas especies de micorrízicos como Pisolithus tinctorius, un puffball que favorece el crecimiento a los pinos, y crecen fácilmente 29 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” en medios convencionales; hecho que ha facilitado la industrialización del cultivo de este hongo y la propagación de plántulas inoculadas con este hongo. Hongos parásitos Los hongos parásitos han sido la ruina en agricultura y a la salud de los bosques, pero en el proceso en un bosque, crean nuevos hábitats para muchos otros organismos. Sin embargo, estos microorganismos tienen una gran importancia en el ecosistema forestal para el ciclado de la materia. Comparativamente a esto pocos hongos son verdaderos parásitos. Los hongos parásitos viven de una planta huésped, poniendo en peligro la salud del huésped a medida que crece. De todos los hongos parásitos que son comestibles tenemos los hongos de la Miel (genero Armillaria sp.), una de las especies más conocidas de estew genero Armillaria mellea. Otra de las especies de estos hongos de la miel, conocido la Armillaria bulbosa, hongo del cual científicos han estudiado e informaron que llega a ocupar una sola colonia espacios de hasta 186 hectáreas y pesar al menos de 40 ton, y tienen una edad estimada de 1500 años; haciendo así de este organismo en comparación con los bosques de Aspen de Colorado Estado Unidos, es el organismo vivo más grande conocido en el planeta. En el pasado, se consideraba a un hongo parásito como un agente biológicamente malo, visión que en los últimos años está cambiando a medida que la ciencia avanza; ejemplo de esto, el descubrimiento de un hongo parasitario del árbol Yew, hongo de la especie Taiomyces andreanae, microorganismo que resalta por producir cantidades diminutas del potente taxol anticancerígeno, un agente reductor del cáncer de mama (Stone, 1993). Muchos hongos saprófitos pueden ser parasitarios en su comportamiento, especialmente si un árbol huésped está muriendo por otras causas. Estos es a lo que los micólogos llaman hongos parásitos facultativos, porque los hongos saprófitos activados por condiciones favorables pueden parasitariamente. 30 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO comportarse “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Hongos saprófitos: los descomponedores La mayoría de los hongos gourmet son saprófitos, hongos que descomponen la madera. Estos hongos saprófitos son los principales recicladores de la materia orgánica en el planeta, ya que operan creando una red micelial filamentosa, diseñada para tejer entre y a través de las paredes celulares de las plantas; secretando enzimas y ácidos para degradar los complejos macromoleculares en compuestos más simples. En todos los ecosistemas forestales se depende de la capacidad del hongo de descomponer la materia orgánica de la planta poco después de que esté disponible, para tener como resultado final de su actividad el retorno del carbono, hidrógeno, nitrógeno y minerales al ecosistema en formas utilizables para otras plantas, los insectos y otros organismos (Palm & Chapela, 1998). Como descomponedores los hongos saprofitos, se pueden separar en tres grupos clave. Algunas especies de hongos cruzan de una categoría a otra dependiendo de las condiciones prevalecientes. Descomponedores primarios: Los hongos descomponedores primarios son los hongos que primero capturan una ramita, una astilla de madera o un tronco. Estos descomponedores generalmente son de crecimiento rápido, proceso con el que el micelio se propaga y descompone rápidamente el tejido vegetal, prefiriendo degradar la madera. Por lo tanto, la mayoría de estos saprófitos son especies de bosque, tales como los hongos Orellanas (genero Pleurotus sp.) y el Shiitake (Lentinula edodes). Sin embargo, cada especie tiene conjuntos específicos de enzimas para descomponer la lignina y la celulosa, componentes estructurales de la mayoría de las células vegetales; y por los cuales a estos hongos se les puede clasificar, como hongos de pudrición blanca y hongos de pudrición castaña. 31 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Descomponedores secundarios: Son los hongos que dependen de la actividad previa de otros hongos o microorganismos, para así descomponer parcialmente un sustrato en un estado en el que pueden prosperar. Los descomponedores secundarios normalmente crecen a partir de material compostado, sustrato en que las acciones de otros hongos o microorganismos en su interior les permite reducir la masa, estructura y composición de la materia vegetal, haciendo el compost susceptible a ser invadido por este tipo de hongo descomponedor. Un ejemplo clásico de un descomponedor secundario es el Champiñon (Agaricus bisporus), el hongo de mayor producción en el mundo. Descomponedores terciarios: Grupo amorfo, los hongos representados por este grupo, suelen ser habitantes del suelo; crecen en hábitats que se fabrican durante años a partir de la actividad de los descomponedores primarios y secundarios. Los hongos que existen en estos sustratos reducidos son notables ya que el hábitat parece inhóspito para la mayoría de los otros hongos. Ejemplos de descomponedores terciarios la especie Aleuria aurantia, el hongo de cáscara de naranja no cultivable; Panaeolus subbalteatus hongo cultivable en sustratos compostados, este hongo tiene la reputación de crecer en el compost descartado de las granjas de cultivo del Champiñon (A. bisporus). Otras especies de hongos descomponedores terciarios incluyen las del genero Conocybe sp., Agrocybe sp. y algunas especies del genero Agaricus sp.. Los hongos descomponedores primarios y secundarios brindan la mayor cantidad de oportunidades para el cultivo de hongos comestibles, para esto es seleccionan las mejores especies para su cultivo, se deben combinar cuidadosamente varias variables como el clima, las materias primas disponibles y las variedades de otros microorganismos para que el cultivo tenga éxito. La mejor manera de iniciarse con el cultivo de hongos comestibles al aire libre es con aislados nativos de especies de hongos comestibles de amplios 32 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” rangos de tolerancia de temperatura y adaptados a climas húmedos, esto para optimizar la oportunidad de crecimiento de hongos, por lo que es crucial hacer una selección del sitio del hábitat de los hongos. El Cambio Ambiental y la Pérdida de la Diversidad de Fúngica Actualmente muchos estudios en el mundo muestran una pérdida aterradora de la diversidad de especies en el mundo, viéndose más afectados los ecosistemas boscosos por la evidente desaparición de muchas variedades de hongos e incluso especies, y próximamente su extinción. A medida que las especies de hongos micorrízicos disminuyen en número y en variedad, las poblaciones de hongos saprófitos y parasitarios aumentan inicialmente, resultado directo de la mayor disponibilidad de madera muerta. Sin embargo, a medida que las áreas boscosas son quemadas y replantadas, el complejo mosaico del bosque natural es reemplazado por un paisaje altamente uniforme y mono-específico, esto debido a que los árboles replantados son casi idénticos en edad, el ciclo de escombros que reponen el piso del bosque se interrumpe; y este nuevo "ecosistema" no puede soportar la diversidad de hongos, insectos, mamíferos, aves y plantas tan característicos de los bosques ancestrales. Hecho que como respuesta a la búsqueda de bosques comerciales, lleva a que la ecología nativa sea sub-plantada por un bosque anémico biológicamente, ya que es estéril en términos de diversidad de especies. Características ecológicas Son distintos aspectos relativos al medio y entorno en el que encuentran los hongos y en ocasiones fundamentales para la identificación de estos, ya que muchas especies sólo aparecen en ciertas unidades ecológicas (Stamets P. , 2000): Hábitat: En la mayoría de los casos al identificar especies de hongos por su morfología que son macroscópicamente semejantes, reconocer el hábitat en que se desarrollan cada una, permite diferenciarlas. Por ejemplo Agaricus arvensis 33 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” semejante a A. silvícola pero se encuentra en prados y pastizales, mientras que A. silvícola en bosques (Figura 14). Figura 15. Tipos de hábitats para los hongos. Tomado de Albacete, 2010. Tipo de suelo: Aspectos como la composición y el pH del suelo (arcilloso, arenoso, entre otros) influyen en la presencia de muchas especies; causando que dentro de una unidad ecología varíe la diversidad fúngica, debido a la adaptabilidad de especies a suelos tanto ácidos como básicos, pero otras sólo surgen en suelos ácidos (Amanita muscaria) o en suelos neutros o básicos (Boletus satanas, Calocybe gambosa). Época del año: Los hongos aparecen en una localidad dada en distintas épocas del año, esto por las condiciones climáticas que favorecen su desarrollo durante una época del año, dependiendo así de la estación del año. Por ejemplo Boletus aestivalis que surge durante verano, mientras que el semejante B. edulises en otoño; siendo así un herramienta útil para diferencias especies con alta similitud morfológica (Figura 15). Figura 16. Épocas del año en que aparecen los hongos. Tomado de Albacete, 2010. 34 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Altitud: Los hongos como un agente descomponedor son dependientes de factores como la altitud y la temperaturas, ya que restringen a muchas especies a la aparición en determinados momentos del año o a una unidad ecológica por el tipo de sustrato forestal. Permitiendo así distinguir especies muy similares morfológicamente por la altitud a la que se encuentran. Biorremediación por los hongos Hongos saprofitos y los desechos tóxicos En las áreas industrializadas, es común que sus suelos estén contaminados con una amplia variedad de agentes como compuestos a base de petróleo, bifenoles policlorados (PCB), metales pesados, compuestos relacionados con plaguicidas e incluso desechos radiactivos. Ecosistemas artificiales se podrían ir limpiando al llevar acabo el cultivo de hongos saprofitos, debido a que absorben las toxinas contaminantes directamente en sus tejidos; dando como resultado la descomposición considerable de estos agentes contaminantes; propiedad de degradación inusualmente poderosa para la recuperación de los ecosistemas, en un proceso llamado "biorremediación". El potencial de estos hongos saprofitos es que como descomponedores de la madera producen enzimas extracelulares como la lignino peroxidasa y varios tipos de celulasa; estas enzimas han evolucionado para descomponer la fibra vegetal, principalmente la lignina-celulosa, el componente estructural de las plantas leñosas, en formas más simples. Por casualidad, estas mismas enzimas también reducen los hidrocarburos recalcitrantes y otras toxinas artificiales; que dadas las circunstancias en el planeta y la gran cantidad de contaminantes industriales a base de hidrocarburos, los hongos saprofitos son excelentes candidatos para la limpieza de estos desechos tóxicos Dentro de los hongos saprofitos de mayor interés para desintoxicar ambientes contaminados tenemos en el grupo de los hongos saprofitos de pudrición blanca a Phanerochaete chrysosporiuin y las especies del genero Pleurotus sp., y de los hongos de pudrición castaña a las especies del genero 35 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Gloephyllum sp.; que son los hongos más ampliamente utilizados, debido a la eficiente acción de sus enzimas extracelulares lignino peroxidasas y celulasas que permiten la degradación y desintoxicación del PCB (polychiorolbiphenols), PCP (pentaclorofenol), aceite, residuos de pesticidas / herbicidas, e incluso desechos radiactivos. La biorremediación de sitios con derrames de desechos tóxicos es especialmente atractiva, ya que el medio ambiente se trata in situ; lo que trae ciertas ventajas como que los suelos contaminados no tienen que ser transportados, eliminando los gastos extraordinarios de manipulación, transporte y almacenamiento. Dado que estos hongos tienen la capacidad de reducir hidrocarburos complejos en compuestos simples que no representan una amenaza para el medio ambiente; y de hecho recursos que podrían considerarse incluso como "fertilizantes", ayudando en lugar de dañar la base nutricional de los suelos. Siendo así para los científicos, inversionistas y gobiernos de creciente interés de cultivo. Micelio de los hongos Orellanas y micofiltración Otro de los usos de los hongos, es el del micelio como membrana de filtración; esto debido a la estructura tipo celosía, la cual es un tejido de hebras de células o hifas entrelazadas e interconectadas conformando una colonia que puede ser del tamaño de una moneda o de centenares de hectáreas. Donde 1 cm 3 de tierra puede albergar hasta un km de micelio y este microorganismo puede estar físicamente separado, pero de igual forma puede comportarse como uno solo y extenderse a fronteras geográficamente definidas. El micelio de los hongos es un buscador voraz de carbono y nitrógeno, secreta enzimas extracelulares que desbloquean complejos orgánicos y esto nutrientes recién liberados luego son absorbidos selectivamente y directamente a través de las paredes de las células hacia todo el micelio. En la temporada de lluvias, el agua transporta partículas nutritivas a través de esta membrana de filtración, incluidas las bacterias, que a menudo se 36 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” convierten en una fuente de alimento para el micelio de hongos. El efluente de agua abajo resultante se limpia no solo de compuestos ricos en carbono/nitrógeno sino también por las bacterias y otros microorganismos. Entre los hongos con este potencia de formar micro-membranas de filtración está el hongo saprófito Pleurotus ostreatus especie que es parasitario contra los nematodos, por el hecho de secretar enzimas extracelulares que actúan como un anestésico que aturde a los nematodos, lo que permite la invasión posterior del micelio directamente en sus cuerpos inmovilizados (Thorn & Barron, 1984). El uso de micelio como micro-membrana de filtración actualmente es uno de los usos de mayor interés para la eliminación de contaminantes biológicos del agua superficial que pasa directamente a las cuencas hidrográficas sensibles. Tecnología fundamentada en colocar aserrín implantado con micelio de hongo en las cuencas de drenaje aguas abajo de las granjas que crían ganado, el micelio actúa como un tamiz que captura las bacterias fecales y mejora el impacto del flujo de nutrientes de una granja en los ecosistemas acuáticos. Taxonomía de los hongos Por largo tiempo la taxonomía de los hongos estuvo basada en estudios morfológicos de los rasgos macroscópicos como la descripción morfológica, características ecológicas y las características organolépticas (olor, sabor, consistencia y aspecto; Murakami & Takemaru, 1990), los rasgos microscópicos en particular las esporas, los elementos estériles de las esporas, la conformación del tejido por las hifas en el carpóforo y de la estructura de la hifa, y propiedades bioquímicos y estructurales para la identificación de especies (Buchanan, 2003; Figura 16). 37 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 17. Clasificación del Reino Fungí: Divisiones. Tomado de Sanger 1975. Los micólogos basándose en estos aportes de la intercompatibilidad, llevaron la clasificación del Reino Fungi a nivel de especies, por mucho tiempo solo con los enfoques de la morfología y la compatibilidad de apareamiento; ya que permitieron dar inicio con la clasificación de este reino. Pero sabemos que estas herramientas de clasificación tienen sus límites, como es el análisis de la morfología, caracteres que están influenciados por el medio ambiente y por las 38 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” condiciones experimentales in vitro; punto en que se ve cambio en el comportamiento del organismo, dejando ciertas incertidumbres para el investigador para cuantificar y evaluar los rasgos y el taxón al identificar a un organismo en particular; y la posible compatibilidad parcial entre organismos o intercompatibilidad, herramienta que en la organización del Reino Fungí imposibilita separar las homologías de las analogías dentro de este grupo o clado, lo cual hace al momento de determinar lo sea un clado polifelitico o grupo con varios orígenes. No fue hasta hace unas décadas, que estos problemas del Reino Fungi fueron resueltos, a través de estudios masivos de biología molecular, basados en el análisis del genoma de todas las especies reportadas como miembros de este reino; que debido a la composición genética y la estructura de los hongos y otros organismos vivos, se reveló mejor los diferentes niveles taxonómicos de su filogenia, aclarándolo como un grupo monofiletico o de un solo origen (Kauserud & Schumacher, 2003); estructurado en un sub reino Dikarya que contempla a los antes llamados macromicetes la clases Basidiomicata y Ascomicota y 9 fila que contemplan a los denominado micromicetes (Hibbett et al., 2007; Figura 17). Figura 18. Filogenia y clasificación del Reino Fungí. Sub Reino Dikarya y Hongos basales. Tomado de Hibbett et al., 2007. 39 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Dentro de este sub reino Dikarya, el filum Ascomycota es el más grande dentro de los hongos y se caracteriza por la producción de meiesporas (ascosporas) en ascos o sacos especializado denominados asco esporangios (asci), que puede se generan dentro del esporocarpo (Ascoma); subdivido en 3 subfilums; Taphrinomycotina y Saccharomycotina que contemplan a las levaduras verdaderas como la especies Saccharomyces cerevisiae, y Pezizomycotina subfilo que incluye la gran mayoría de los hongos filamentosos que producen un cuerpo fructífero (Figura 18. A; James et al., 2006). El filum Basidiomycota incluye alrededor de 30000 especies que comprende en su mayoría hongos filamentosos que se caracterizan por meiosporas (basidiosporas) que se generan en el exterior del esporangio en forma de baston llamado basidio esporangio; se conforma por tres subfilums; Pucciniomycotina distinguido por comprender principalmente patógenos de las plantas terrestres; Ustilaginomycotinaque incluye especies de hongos filamentos y levaduras, de los cuales la mayoría son patógenos de las angiospermas; y Agaricomycotina formado por la mayoría de los hongos superiores o hongos y algunas formas de levadura (Bauer et al., 2006; Kirk et al., 2008; Lutzoni et al., 2004; Figura 18.B). 40 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 19. Filogenia y clasificación de las Fila Ascomycota (A) y Basidiomycota (B). Tomado de Hibbett et al., 2007. Estudio morfo-anatómico de los hongos El estudio de los hongos y su clasificación se fundamentó por largo tiempo en la observación morfo-anatómica de los cuerpos fructíferos o carpóforos de los hongos superiores y de la anatomía de los hongos unicelulares; encontrando caracteres morfológicos específicos de los hongos que los enmarcan dentro de un reino, clase, familia y especie; añadiendo a todo esto además la gran variedad de caracteres organolépticos (olor, color, sabor y tacto) según la humedad, el entorno y el grado de madurez; lo cual permitió descubrir rasgos claros para poder clasificarlos, facilitando al micólogo la identificación de éstos microorganismos en base a reconocer las variables formas de sus caracteres macroscópicos que eran fáciles de ver en un estudio a priori; uno de los primeros estudios de este tipo fue el de Williams et al. (1985), al encontrar la primera señal morfológica del inicio del 41 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” carpóforo en Flammulina velutipes, comenzando con la formación de pequeños agregados de hifas ampliamente espaciadas y un micelio dicariótico ramificado; del cual emergen los primordios del hongo que posteriormente se forman hongos miniatura con un estípite, un píleo y un himenio cubierto de lamelas, luego en los hongos hay un rápido agrandamiento dando lugar a la aparición del carpóforo adulto (Figura 19). Figura 20. Morfología de un hongo del filum Basidiomycota (A). Formación y diferenciación del carpóforo de Flammulina velutipes (B). Tomado de Williams et al., 1985). Aspectos para la identificación de hongos El reconocimiento e identificación botánica de los hongos, busca explotar todas las características que definen a este clado; agrupadas en características morfológicas, características organolépticas, características ecológicas, características microscópicas y químicas. Características morfológicas La anatomía del carpóforo de los hongos es uno de los caracteres más variable, que para utilizarse para identificación de una especie fúngica es importante describir la morfología de todas sus partes; que consta de los siguientes elementos (Largent & Stuntz, 1977; Largent et al., 1977): Píleo: Estructura carnosa del hongo, que comprende gran parte del carpóforo y es soporte protector de las estructuras reproductivas de este, su forma varía desde una forma ovoide, acampanado, aplanado, embudado, convexo a mamelonado; puede estar recubierto por una cutícula o piel, la cual suele estar 42 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” coloreada, texturizada y ornamentada (Figura 20); pudiendo ser lisa, rugosa, seca, viscosa; estar presente totalmente o en fragmentos, en forma de escama, verrugas, estrías y con variedades flagelos al borde (Figura 21 y Figura 22). Figura 21. Forma de los sombreros de los hongos del orden Agaricales. a) Globuloso; b) Ovoide; c) Acampanado; d) Conivo; e) Hemisferico; f) Convexo; g) Aplanado; h) Mamelonado; i) En forma de embudo. Tomado de García, 2006. Figura 22. Textura de los sombreros de los hongos del orden Agaricales. a) Peludo; b)Fibroso; c) y d) Escamoso; e) Con Verrugas; f) Con de restos de la cutícula; g) Agrietado; e) Zonado. Tomado de García, 2006. Figura 23. Algunos aspectos de los bordes de los sombreros. a) Estriado; b) Ianoso; c)Aserrado; d) Deflecado con restos de cortina; e) Relajado; f) Con restos del velo; g) Lobulado; h) Ondulado; i) Remetido. Tomado de García, 2006. En el plano de disposición de las estructuras reproductivas que generan a las esporas o himenio, desde el punto de vista macroscópico son laminas, aguijones, pliegues o tubulares (Figura 23); de ellos, la disposición laminar puede ser de igual o distintas longitudes; pudiendo estar distantes entre sí o apretadas, con una forma sencilla o bifurcada, presentando uniones o conexiones entre sí, es decir, anostomosadas (Figuera 24). Otro carácter del píleo es la relación, inserción o forma en que las láminas se unen al píe, que varían según cada uno de los generos de hongos e invariable durante el desarrollo del carpóforo (Figura 25). 43 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 24 Formas del píleo de los hongos del orden Agaricales. a) Laminas; b)Pliegues; c) Aguijones; d) Tubulares. Tomado de García, 2006. Figura 25 Características de las lamelas. a) Distantes; b) Apretadas; c) Anastomosadas; d)Bifurcadas; e) Diferentes longitudes. Tomado de García, 2006. Figura 26. Características del pileo. A-E, Tipos de inserción de las lamelas: A) Lamelas libres; B) Adnexas; C) Adnadas; D) Sinuadas; E) Decurrentes. F-I, Tipos de margen en el pileo; F) Inflexo; G) Reflejo; H) Revoluto; I) Involuto. J-N, Tipos de pileo; J) Plano convexo; K) Bulado; L) Bumbonado; M) Umbilicado; N) Hundido. Tomado de Ainsworth, 2008. Esporada: Son estructuras de propagación de los hongos observables al microscopio; su forma varía mucho de una especie a otras; así, las hay globosas, elipsoidales, fusiformes, poligonales, entre otras. La ornamentación de estas también es variable, pudiendo presentar una superficie lisa, verrugosa, reticulada, etc. Sin embargo, el conjunto de esporas, es decir, la esporada se puede visualizar a simple vista, siendo muy importante su color (Figura 26). 44 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 27. Recolecta de la esporada. Tomado de García, 2006. Estípite: Soporte del píleo; variando según su disposición céntrica o excéntrico; la forma, pudiendo ser ventrudo, fusiforme, cilíndrico y bulboso; como también en la textura (con redecilla, fibrilloso y zonado) (Figura 27). Figura 28. Forma y textura del pie. a-k, Forma del pie: a) Delgado; b) Cilíndrico; c) Grueso; d) Curvado; e) Sinuoso; f) Lateral; g) Radicante; h) Atenuado; i) Claviforme; j)Bulboso; k) Excéntrico. lq, Textura del pie; l) Liso; m)Fibroso; n) Aterciopelado; o)Granuloso; p) Reticulado; q) Escamoso. Tomado de García, 2006. Anillo: Parte residual que queda del velo, situado bajo del píleo cuando éste se expande, con la función de proteger el himenio y facilitar la maduración de las esporas (Figura 28). Figura 29. Tipos de Anillos. a) Doble; b) Rueda de carro; c) Embudo; d) Faldita; e) Granuloso; f) Farinoso; g) Escamoso. Tomado de García, 2006. Volva: Estructura subterránea membranosa que rodea la base del estípite de algunas especies de hongos en forma de círculos, cónica o libres; que al madurar el hongo se rompe y se logra visualizar sus restos tanto en el pie, en forma de saco o restos escamosos (Figura 27); como el en sombrero, como lo que se conoce como cutícula. 45 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 30. Tipos de volva. a) Saciforme; b) Marginado; c) Friable; d) Napiforme; e)Anillo envainado. Tomado de García, 2006. Tipo de desarrollo del carpóforo: Dentro de los hongos del orden Agaricales de la división Basidiomicota se consideran tres tipos básicos de desarrollo de un carpóforo, siendo así otro aspecto para su identificación morfológica; descritos considerando básicamente la posición del himenio en relación con la presencia o ausencia de la vulva. Implementando para describir estas formas de diferenciación de los carpóforos los términos gimnocarpo, angiocarpo y pseudoangiocarpo (Sánchez & Royse, 2001). Caracterizados por desarrollar basidios en un himenio que quedan al descubierto del carpóforo desde los estadios más tempranos; basidios en un himenio empaquetados dentro de la vulva; y el desarrollo de los basidios durante los estadios tempranos del carpóforo en el himenio conectado al estípite por una membrana que se conoce como velo interno, el cual queda expuesto cuando el pileo se expande, desgarrando el velo interno antes de que las esporas maduren y sean descargadas (Figura 30). 46 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 31. Diagrama que ilustra diferentes tipos de desarrollo del carpóforo en basidiomicetos: A) Gimnocárpico; B) peudoangiocárpico; C) Hemiangiocárpico con anillo; d) Hemiangiocárpico con anillo y velo. Tomado de Alexopoulos et al., 1996. Características organolépticas Los caracteres o propiedades organolépticos son todas aquellas características que pueden percibirse de forma directa por los sentidos (olor, color, sabor, viscosidad y consistencia); a través de estas propiedades se descubrieron rasgos claros, para poder clasificar hongos tras su colecta; pero ante desventajas, como la variación de estos caracteres según la humedad, el entorno y el grado de madures del espécimen, y el hecho de que la apreciación es subjetiva del observador; queda del observador a la hora de definir el olor, color o sabor de un hongo, que recurra a la comparación de estos con alimentos o sustancias de características conocidas. Olor: El olor de los hongos es una característica que al realizar la colecta debe hacerse lo más pronto posible, ya que en muchos casos este carácter va perdiendo intensidad progresivamente como producto de la desecación del carpóforo; la identificación por el olor consiste en apreciar el olor al estrujar un trozo del carpóforo entre los dedos y acercarlo de inmediato a la nariz. Aunque algunas especies no presentan olor o éste es casi inapreciable, en otras el olor es característico pero suave y difícil de percibir, pero en ciertas especies el olor es fuerte, peculiar y característico (Tabla 1). 47 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tabla 1. Olor característico de algunas especies del sub reino Dykarya. Tomado de Albacete, 2010. Olor Anís Harina Ajo Gas Lejía Papa cruda Rábano Tinta o Fenol Especie Clitocybe odora, Agaricus arvensis, Agaricus silvícola Clitopilus prunulus, Calocybe gambosa Marasmius alliaceus, Elaphomyces granulatus Tricholoma sulphureum Mycena alcalina, Disciotis venosa Amanita citrina, Amanita spissa especies del genero Hebeloma Agaricus xanthodermus Sabor: Dentro de los hongos hay una gran variedad de sabores lo cual permite agruparlos en relación a percepción que se tenga de estos, logrando distinguir especies con sabores nulos o poco característicos hasta especies con sabores peculiares y fuertes. Este descripción se fundamente en probar un fragmento del carpóforo de la muestra colectada en buen estado y posteriormente escupirlo (Tabla 2). Tabla 2. Sabor característico de especies del orden Agaricales. Tomado de Albacete, 2010. Sabor Picante Dulce y agradable Amargo Ácido Especie Russula emetica, Russula sardonia, piperatus, Lactarius piperatus Boletus edulis, Russula cyanoxantha Typopilus felleus, Tricholoma fracticum Lepiota aspera Chalciporus Higroscopicidad: Propiedad que permite distinguir entre hongos que son de ambientes húmedos o secos; esto por el cambio de color y transparencia de la trama del píleo. Identificando a los hongos con un aspecto translúcido al colectarse de un clima húmedo, bien todo el sombrero, en manchas o zonas concéntricas como higrofano; y los que no presentan cambio en el aspecto del carpóforo son no higrofano. Consistencia del carpóforo: Es una característica que puede apreciarse tanto con la vista como con el tacto, que toma en cuenta también que la consistencia del carpóforo puede ser distinta en el sombrero y en el pie. Los hongos muestran consistencias en el carpóforo que van desde gelatinosa como es 48 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” el caso Pseudohydnum gelatinosum, cartilaginosos en algunas especies del genero Helvella, hasta leñosas como en muchos hongos poliporales. Viscosidad de la cutícula: Un taxón que se suele referir para la taxonomía en base a la morfología es el aspecto viscoso o no de la cutícula del píleo tras la lluvia. Cutícula viscosa son de aspecto mucoso o mucilaginoso como Suillus, Hygrophorus, Lactarius blenius, Hygrocybe, Cortinarius; cutícula seca incluso en tiempo húmedo (Agaricus sp.), cutícula semimucosa aspecto muy brillante en tiempo húmedo, que podría parecer mucoso o mucilaginoso (Boletus purpureus), y cutícula aterciopelada aspecto nunca húmedo o viscoso, incluso en condiciones de gran humedad ambiental (Xerocomus badius). Color del carpóforo pos-colecta: Una vez hecha la colecta del carpóforo los cambios de color que se producen al cortarlos o tocarlos, nos permite distinguir entre algunas especies o generos que comparten una misma morfología; destacando hongos inmutables que no cambia de color con el tiempo como Boletus edulis, con cambios color de forma rápida o lenta, debido generalmente a la actividad enzimática de ciertas enzimas del hongo en presencia de oxígeno (Paxillus involutus, Agaricus sp., Leccinum sp.). Características microscópicas y químicas Las características microscópicas y químicas son fundamentales para la correcta identificación de muchas especies, especialmente las que pertenecen a generos amplios y complejos; que comprenden la caracterización por medio de la incorporación directa de sustancias o reactivos químicos como sulfato ferroso, amoniaco, hidróxido potásico y anilina sobre alguna de las estructuras del hongo, para la observación de cambios macroscópicos, ya que en algunas especies producen cambios y coloraciones características; al igual que para la observación microscópica se emplean reactivos o colorantes como rojo congo, floxina, reactivo de Melzer, sulfovainillina o acetocarmín para la tinción de cada una de las diferentes microestructuras. Esporas: Además del color de la esporada que podemos apreciar a simple vista; las esporas al observarlas al microscopio se pueden distinguir las formas y 49 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” tamaños característicos para cada especie (Figura 31), siendo así uno de los elementos de gran ayuda para la identificación; estructura que pueden ser de origen sexual tras la plasmogamia de dos núcleos compatibles y Figura 32. Formas de las esporas. a) Baciliforma; b) Cilidrica; c) Elipsoidal; d)Fulsiforme; e) Citriforme; f) Amigdalifrome; g) Cordada; h) Alantoide; i) Reniforme; j) Sigmoide; k) Hexagonal; l) Estrellada; m) Nodulosa; n) Ovoide; o) Romboidal. Tomado de García, 2006. Basidios: Los hongos que tienen basidios se llaman, basidiomicetos y a las esporas producidos por ellos basidiosporas (Figura 32). En los basidios las esporas se forman en el extremo de unas pequeñas proyecciones llamadas esterigmas. Normalmente cada basidio produce 4 basidiosporas (tetraspóricos), aunque algunos producen 2 basidiosporas (bispóricos) como Agaricus bisporus, clasificados holobasidio unicelular y fragmobasidio con septos transversales o longitudinales (Figura 32). Figura 33. Estructuras reproductoras de los hongos del filum Basidiomycota. Desarrollo de las basidias y de las basidiosporas: a) punta de la hifa binucleada; b) basidia uninucleada y diploide después de la cariogamia; c) basidia con cuatro núcleos haploides producto de la meiosis; d) basidiosporas jóvenes sobre esterigmas; e) inicio de la migración de núcleos hacia las basidiosporas; f) basidia madura con basidiosporas uninucleadas y con vacuola grande en la base. Tomado de Alexopoulos et al.,1996. 50 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Holobasidios Tetrapolar Bipolar Fragmobasidios Pleurotus sp. Tulasnella Dacrymyces Auricularia Tremella Puccinia Figura 34. Tipos de basidios. Tomado de Raven et al., 2003. Cistidios: En los basidiomicetos, entre los basidios, podemos encontrar células terminales estériles de hifas que se localizan en el himenio, en la superficie del cuerpo fructífero o en ocasiones en la trama; conocidas como cistidios (Figura 34), estructura que contribuyen a la dispersión de las esporas, favorecen la separación de sustancias volátiles y actúan como trampas para la conservación de la humedad para desarrollo y maduración las esporas. Figura 35. Himenio de un basidiomiceto, Basidio con Basidioesporas y Cistidio. Tomado de Alexopoulos et al., 1996. Los cistidios suelen ser más grandes que los basidios y superan en longitud a estos. Cuando estos son más pequeños reciben el nombre de cistidiolos y se caracterizan por terminar en punta; y se clasifican de acuerdo a sus posición, la morfología, función y origen, y la forma externa (Largent et al, 1977). Los cistidios se clasifican en base a su posición dependiendo de dónde se encuentren. Dermatocisticidios: Indican que están en la superficie de El hongo o carpóforo; de las que destacan el pileocistidios, si están en la capa superficial (pellis) del sombrero (píleo), y el caulocistidios, si están en la pellis o capa superficial del pie (Figura 35). 51 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Cistidios himeniales: Situados en la parte fértil del carpóforo o himenio, comprendiendo a los Queilocistidios, presentes en la arista del himenio,y los Pleurocistidios, se encuentran en ambas caras del himenio (Figura 35). Endocistidios o cistidios de la trama: Situados en la trama pileica del pie o bien en la trama del himenio (Figura 35). Los cistidios también se clasifican en base a su morfología, función y origen, condiciones de las cuales se reconocen (Largent et al,1977): Leptocistidios: Son cistidios de paredes delgadas, terso con contenido citoplasmático homogéneo, no tienen origen en la trama y son fácilmente diferenciables de los basidios. Lamprocistidios: Son elementos estériles de paredes enteramente delgada o parcial sin distinción de su contenido celular; y son usualmente distintas a los basidios; estructura de la que se diferencian: o La Seta, cistidio caracterizado por terminar en punta, al teñirse con KOH se torna marrón o marrón-negruzco, presentes en la familia Hymenochaetaceaeae. o La Setula, son lamprocistidios pequeños con forma de hongo, que reaccionan con KOH. o Los Setiformes, son lamprocistidios alargados agudos que no reaccionan con KOH. o Los Metuloides, lamprocistidios redondeados o con formas variables en el ápice, que pueden presentar un metaloide incrustado o no, estar pigmentados, amiloidados, dextrinoidados o no amiloidados. o Las Micoesclereidas, lamprocistidio sumergido en la trama con una morfología de lamprocitidio hongo, setula, setiforme, o metuloide; todos estos tipos de citidios son dermatocistidios o citidios del himenio. 52 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Gleocistidios: Son cistidios versiformes los cuales presentan agentes químicos llamativos o componentes granulares amorfos en su interior que puede reaccionar con KOH. De los gleocitidios se diferencian: o Los Pseudocistidios o macrocistidios, se originan en la trama y se proyectan hacia el himenio, superficie del píleo o pie; son usualmente metacromáticos en azul de cresilo, una coloración negra con sulfobenzoaldehido, rojos con clorovainilla y amarillo en sulfo-formol. o Los Crisocistidios, Son gleocistidios con una coloración amarillenta o dorada en soluciones acuosas alcalinas; son tipicas del las especies de los generos Hypholoma y Strophariae. o Los Faeocistidios, son gleocistidios los cuales son débilmente pseudo-amilados y con un contenido marrón. o Los Coscinocistidios, son gleocistidios con una superficie interior porosa. Hifidios: Son cistidios vermiformes sin contenido en su interior, con una pared gruesa o fina; a veces muy ramificada. De los hifidios se pueden distinguir: o Los Asterófisis (Astrohongos), cistidios de pared fina en forma de estrella ensanchados en la parte inferior. o Algunos hifidios son básicamente de forma ramificada y hila desinflada. o Los Dendrófisis, son hifidios con forma de árbol con ramas en disposición asimétrica y de distintas longitudes. o Las Acantófisis, son hifidios con un eje central del cual salen múltiples ramificaciones cortas y de longitudes parecidas. o Los Dicófisis, son hifidios que disponen las ramificaciones dicotómicamente. 53 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Hifas en forma de Cistidios: Son estructuras multicelulares que se proyectan en el himenio, de las cuales se distinguen: o Las Queilocatenuladas, son hifas multicelulares con diferentes elementos normalmente elípticos y anchos, los cuales a menudo se desarticulan fácilmente. Presentes en el margen de ciertos Agaricales como Agaricus spp., Armillaria mellea, Amanita spp. y Phylloporus spp. o Las Hifas cistidioformes, similares a las queilocatenuladas, diferenciándose en que los elementos no se diferencian ni desarticulan. Los cistidios además se pueden clasifican según su silueta, presentando tres siluetas básicas (Figura 35): Filiformes, Cistidios de paredes finas, muy estrechas y paralelas; generalmente son como una proyección de una hifa. Presentes en Hygrophorus laetus. Cilíndricos, Cistidios blancos con una contorno más ancho al de los filiformes. Ventricous, Cistidios ensanchados en la zona media y deprimida en los polos. Ápice del cistidio: Existen un gran número de términos que describen el ápice de los cistidios, comprendiendo cistidios con ápices obtusos, con ápice redondeado o no alargado. Ápice Obtuso, Termino que describe a los cistidios que el ápice es obtuso y no se prolonga, muchos de estos cistidios están algo hinchados en la punta. Ápice Claviformes, Cistidios estrechos excepto en le ápice que se ensancha en forma de clavo. Ápice Cilíndrico-claviforme, Cistidios cilíndricos excepto en el ápice que se ensancha más pequeña a los cistidios claviformes. Ápice Esfaeropenduncalado; Es un el cistidio, con la porción del apical hinchada forma un tipo de esfera apical y abruptamente 54 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” cónico, arreglado en el medio para prolongarse basalmente formando un pedúnculo. Ápice Napiforme, El cistidio está hinchado en el ápice formando un bulbo cónico muy abrupto en la base, similar a un nabo. Ápice Nabado, El cistidio, presenta un hinchamiento en el ápice y empieza a hacerse cónico de inmediato y comienza a hacer completamente abrupto en la base; similar a un trompo. Ápice Vesicalado, Cistidios en el cual el interior celular esta inflado a modo de globo en la forma apical y todo él en forma de vesícula. De ápices agudos, con ápice termina en punta, se va estrechando progresivamente. Ápices Aciculares, filiformes con ápice agudo o en forma de aguja. Ápices Aculeados, Cistidios aciculares con la porción basal débilmente ensanchada. Subulados, cistidios con un ápice bruscamente contraído y amplia zona media ensanchada. Lanceolados, cistidios que el ápice es angostamente elípticos y acuminados en sus extremos. Acuminados, si el ápice se va volviendo gradualmente más agudo. Mucronados, Cistidios con un ápice que se hace agudo de manera abrupta. Ápice con protuberancias, presencia de elementos con diferentes formas en el ápice del cistidio. Ápice Ampuliforme, ápice similar a un ápice ventricoso-rostrado excepto en la tribuna que es ancha en forma de ampolla. Ápice Capitado, Cistidios cilíndricos o filiformes con ápice subgloboso. Ápice Digitado, Cistidio con 2 tipos diferentes de protuberancias similares a dedos y la parte inferior se ensancha como una mano. Ápice Diverticulado, Ápice con salientes de diferentes formas y con cortas ramificaciones que cubren todo el cistidio o parte de él 55 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” (Entolomas), en brocha, ampuloso, presentando en el ápice protuberancias diverticuladas y equinadas (Mycenas), equinado, con numerosas terminaciones a modo de espinas que lo cubren total o parcialmente. Ápice Estrangulado, Cistidios que presentan un ápice con estrangulaciones irregulares. Ápice Lageniforme, Cistidios con base ensanchada y la parte apical terminando en un largo cuello o apéndice. Ápice Lecitiforme, El citidio en la parte basal esta ensanchado y se estrecha bruscamente para diferenciar una parte apical subglobosa a modo de cabeza de alfiler, estructura simétrica. Ápice Moliniforme, cistidios estrechos regulares y dispuestos a modo de cadena. Ápice Rohongodo, cistídio con algún tipo de saliente a modo de apéndice similar a un dedo. Ápice Tibiiforme, cistidio subventricoso pero con cuello estrecho y ha largado cuello con el ápice globoso. Ápice Utriforme, cistidio con un ápice anchamente obtuso y una zona media ensanchada. Ápice Ventricoso-rostrado, cistidios con la parte media y basal ventricosa y el ápice con una morfología y longitud variables. Ápice Versiforme, cistidios de forma variable, sinuosa y no bien definida. 56 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 36. Tipos de cistidios según su posición en el carpóforo. Tomado de Moreno et al., 1986. El Himenio: En el himenio podemos encontrar, además de las células que producen las esporas de origen sexual (basidios en basidiomicetos y ascas en ascomicetos), otras células estériles conocidas como cistidios en basidiomicetos y paráfisis en ascomicetos; y su anatomía nos permite identificar y diferenciar generos de hongos, que pueden ser tubulares o lamelares. Estas últimas son bandas delgadas de tejido que irradian del margen del pileo hacia el estípite; que para el caso de los hongos Agaricales presentan dos tipos básicos de lamelas denominados equi-himeníferas e inequi-himeníferas. Lamela: Las lamelas equi-himeníferas son comunes en la mayoría de los Agaricales y mantienen su forma cuando son vistas en sección cruzada y tienen basidias que maduran y liberan sus esporas sobre la superficie de la lamela. La lamela inequi-himenifera, llamada “lamela tipo coprinus”, son paralelas con basidias que al maduras, sueltan las esporas progresivamente de abajo hacia arriba deformando y destruyendo así algunas partes de la lamela. 57 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Trama: Una o más capas de hifas están entre la superficie del himenio sobre los dos lados de la lamela, se definen como trama himenoforal, puede ser determinada usando un microscopio óptico para examinar secciones delgadas cortadas en ángulo recto a la superficie de la lamela, es importante en los estudios taxonómicos, necesaria para identificar los hongos Agaricales. Existiendo dos tramas básicas, la homoiómera y la heterómera (Figura 36). Trama homoiómera: Estructuras conformada por hifas más o menos similares, difinidas como trama homoiómera regular, iregular, bilateral e inversa. Trama heterómera: La trama heterómera contiene células grandes globosas a ovales entre la trama, llamadas esferocistos, esparcidas entre las hifas. Figura 37. Tipos de trama en los basidiomicetos: a) homoiómera regular; b) homoiónera irregular; c) heterómera con esferocistos; d-e) homoiómera bilateral; f) homiómera inversa. Tomado de Alexopoulos et al. (1996). Sistemática de compatibilidad sexual en los hongos Dentro del Reino Fungí, existen dos tipos de especies biologicas; conocidas como especies auto fértiles (homotálicas), grupo más común de reproducción sexual dentro del Reino Fungí; y especies autoestériles (heterotálicas), presente en el 90% de las Basiodiomycotas que despliegan un sistema de apareamiento tetrapolar (Valencia del Toro, 2002). Sistema de compatibilidad homotálica: En el sistema homotálica, los hongos generan el carpóforo a partir de un solo micelio mono-espórico y la transición de la fase haploide a la fase dicariótica, a través de la ausencia de una 58 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” interacción de compatibilidad con otro micelio (Herrera & Ulloa, 1998; Maldonado, 2007); en este sistema existen dos tipos homotálismo primario u homocariotico y homotálismo secundario o heterocariótico. Homotálismo primario u homocariótico: Son hongos que el micelio originado de una espora, se desarrolla progresivamente a través de la heterocariosis hasta el final del ciclo de vida sexual, es decir, que son capaces de sufrir una transición de micelio haploide, a un micelio dicarión con fíbulas y con ello se desarrolla hasta su reproducción sexual. Algunas especies con esta características Coprinus sterquilinus, Volvariella volvaceay Sistotrema brinkmannis (Koltin et al., 1972; Guzmán et al., 1993). Homotálismo secundario o heterocariótico: Comprende los hongos que se desarrollan a partir de un micelio dicariótico fértil originado de una espora con dos núcleos meióticos que poseen genotipos complementarios, debido a una distribución de los productos meióticos en los basidios; y el micelio derivado de tal espora heterocariótica, posee la capacidad de formar un dicarión y completar así la reproducción sexual (Koltin et al., 1972; Valencia-del Toro, 2002). Sistema de compatibilidad heterotálica: Los hongos heterotálicos requieren de la recombinación de diferentes micelios homocarióticos para poder completar su ciclo sexual. Dentro de los Basidiomycotas se pueden observar dos sistemas de heterotalismo, conocidos como compatibilidad unifactorial o bipolar y compatibilidad bifactorial o tetrapolar (Guzmán et al., 1993; Herrera & Ulloa, 1998). Compatibilidad unifactorial o bipolar: Mecanismo de algunos hongos para dar origen a una descendencia fértil, emplean un sistema de regulación dado por un par de cromosomas homólogos denominados factor A, que al haber la recombinación sexual de A1A1 y A2A2 se origina un par de alelos del gene o alelomorfos compatibles llamados A1A2 resulta un hongo fértil. Dentro de estos hongos destacan Agaricus bisporus (Ramírez et al., 2010), Auricularia aurícula y Pholiota nameko (Guzmán et al., 1993). Compatibilidad bifactorial o tetrapolar: Hongos con un sistema de compatibilidad, controlado por dos factores (A y B) ubicados en diferentes 59 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” cromosomas por la segregación meiótica; en que de cada factor hay un par de alelos de genes que controlan el mismo tipo de caracteres en cada locus situado en la posición idéntica respecto a su cromosoma homólogo y forman parejas de genes (A1A2, B1B2); que resultara fértil aquel apareamiento sexual que reúna los cuatro alelos diferentes para formar un micelio heterocigótico, de tal manera que las basiodiosporas presentando los genotipos A1B1, A2B2, A1B2 y A2B1 dependiendo del arreglo de los cromosomas homólogos generados de la meiosis. Del grupo de hongos comestibles del clado Basidiomycota destacan las especies del genero Pleurotus sp. y Auricularia polytricha, Coprinus fimetarius, Flammulina velutipes, Lentinus boryanus, L. edodes y L. Lepideus son ejemplos de este tipo de compatibilidad (Guzmán et al., 1993). De manera general, los hongos superiores solo presentan un tipo de compatibilidad; sin embargo, se ha reportado especies que despliegan ambos sistemas de compatibilidad sexual y el caso extremo Sistema trifactorial con una compatibilidad con tres especies y con cada una de ellas presenta cada uno de los patrones básicos de sexualidad; homotálismo primario, heterotalismo unifactorial y heterotalismo bifactorial (Koltin et al., 1972). Función de los factores de la incompatibilidad En el ciclo de vida de los hongos con un desarrollo sexual heterotálico, se inicia con un micelio monocariotico apareado con otro individuo compatible, llevando acabo la recombinación, intercambiando diferentes alelos en ambos loci de los micelios donantes (Raper, 1966). Al darse un hecho de recombinación, hace posible identificar este tipo de compatibilidad, siendo posible identificar factores de incompatibilidad considerados bifuncionales; ya que por un lado, sirven como medios de reconocimiento y por presentar genes regulatorios capaces de controlar la secuencia morfogenética del ciclo sexual completo, genes reconocidos y caracterizados por medio de estudios citológicos y bioquímicos realizados entre heterocariones y homocariones mutantes (Koltin et al., 1972). 60 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Ejemplos de estos estudios de los factores de incompatibilidad, es el caso de S. commune y C. cinereusse, hongos en que se les ha demostrado que los genes A son responsables del apareamiento nuclear en el dicarionte, formación y septación de las fíbulas y coordinación de la división nuclear; y los genes B, son responsables de la migración nuclear a través de las hifas, disolución septal y fusión de las fíbulas para asegurar la correcta formación de la fase dicariótica después de la división celular (Koltin et al., 1972; Larraya et al., 1999; Ramírez et al., 20010). Sistemática molecular y filogenia de los hongos Dentro de los estos estudios moleculares masivos desarrollados en los últimos años, destacan el aislamiento y la secuenciación de los genes en eucariotas que jugaron papel fundamental para el estudio de la filogenia de los hongos; permitiendo resolver el clado del reino de los hongos como un clado monofiletico (Hibbet et al.; 2006). Entre los marcadores moleculares utilizados tenemos: Los Genes del ARN ribosomal: Los genes que codifican el ARN ribosómico (ADNr) se utilizan ampliamente para la reconstrucción de la historia filogenética de los eucariotas; presentes en varias copias que constituye una familia multigénica compuesta en la mayoría de genes homólogos, dispuestos en tandem y separados por espaciadores no transcritos llamada Espaciadores Intergenéticos (IGS). Estos genes del ADNr contiene la información de codificación para los tres tipos de ARNr 18S (subunidad pequeña de ARNSSU), 5.8S y 28S (subunidad grande de ARN-LSU) (Figura 37); además de dos regiones variables de espaciadores transcritos internos (ITS1 y ITS2) que son no codificantes; herramientas ampliamente utilizadas para reconstruir la historia filogenética del reino de los hongos en el orden y los niveles más bajos de relación desde reino hasta subespecie (Chalbaud, 2015). 61 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 38. Esquema de la estructura del gen del ARN ribosomal. Regiones no codificantes; IGS (espaciadores intergénicos), ITS (espaciadores de transcripción internos); Regiones codificantes; 5.8S y 5S [SSU (subunidad pequeña)], y LSU (subunidad grande). Tomado de White et al., 1990. Gen de la β – tubulina: El gen que codifica para la β-tubulina (Figura 38); aunque es un gen muy conservado en todos los organismo; pero para el caso de los hongos ha servido para identificarlos y lograr diferenciar especies, que en la antigüedad eran consideradas la misma especie por no hallar diferencias morfológicas, fisiológicas y de comportamiento, pero tienen incompatibilidad de reproducción entre sí, hecho que las categoriza como especies cripticas; basándose en la caracterización de esta proteína por biología molecular, al aislarla, clonarla y secuenciarla de todos los miembros del clado Homobasidiomycota del Reino Fungí según la clasificación Hibbett & Thorn en 2001, se pueden encontrar variaciones de esta proteína dentro del clado, polimorfismos que permiten la distinción de estas especies cripticas y separarlas. Estas variaciones por ejemplo confieren resistencia al fungicida benzamidazol en especies como Aspergillus nidulans, Neurospora crassa y Saccharomyces cerevisiae; y a otras especies sensibilidad a este fungicida, como las especies P. pulmonarius y S. commune; siendo un punto clave a parte para la reconstrucción de las relaciones filogenéticas del clado del sub reino Dikarya, pudiendo utilizarse en varios niveles taxonómicos e incluso por debajo de especie (Chalbaud, 2015). Figura 39. Esquema de la estructura del gen de la β-tubulina de Schizophyllum commune. Regiones Codificantes; (exones) se indican con números. Regiones no codificantes; (Intrones) son en barras negras. Tomado de Chalbaud, 2015. Gen del factor 1 de elongación de traducción (TEF1): El factor 1de elongación de la traducción (TEF1α) es una proteína fundamental para la 62 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” síntesis de proteínas ribosomales en eucariotas; altamente conservada y una de las más abundante en las células; y codificada por el gen tef1 (Figura 39) presente en algunas especies en más de una copia, que ha sido ampliamente empleado para la filogenia en eucariotas; por ejemplo Pleurotus sp. eryngii var. Eryngii y P. eryngii var.ferulae que la secuenciación parcial de este gen revelo sustituciones de nucleótidos con los cuales se pudo distinguir entre estas 2 subespecies (Chalbaud, 2015). Figura 40. Esquema de la estructura del gen del factor 1 de elongación de la traducción (TEF1) de Schizophyllum comuna. Los intrones se indican en las barras negras. Los exones están indicados con los números Tomado de Chalbaud, 2015. Gen de la ARN polimerasa II (RPB2): El gen RPB2 (Figura 40) codifica para la segunda subunidad mayor de la RNA polimerasa II, la enzima que transcribe en eucariotas el ARN inmaduro para luego el splaysing y splaysing alternativo (Liu et al., 1999; Matheny, 2005); gen que se encuentra en una sola copia en el genoma, útil para los estudios evolutivos en eucariotas; a través de la comparación de las secuencias de aminoácidos en los dominios altamente conservados, que comparte un 85% de identidad entre los hongos, plantas, y animales; además que sugieren para los grupos taxonómicos de los hongos, las regiones variables entre 6 y 7 de estos están estrechamente relacionado, suficientemente para las inferencias filogenéticas. a b Figura 41. Esquema de la estructura del gen RPB2.a) Los intrones se indican en líneas gruesas negras y exones están contados. Tomado de Matheny 2006). b) Representación de los dominios conservados del gen RPB2. Los segmentos negros representan 12 motivos conservados de aminoácidos (dominios conservados) entre los eucariotas. Tomado de Liu et al.1999). 63 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Genero Pleurotus sp. El genero Pleurotus sp., clado de un amplia gama de especies comestibles y medicinales, que en los ecosistemas actúan como hongos de la madera de pudrición blanquesina. Este grupo fue descrito inicialmente por Kummer en 1871, comprende la familia Pleurotaceae del orden Agaricales, definiéndolo como hongos con un carpóforo denominado Pleuroma, el cual presenta un estípite excéntrico, lateral o ausente; sin tejidos gelatinosos, lamelas decurrentes y conjuntas, que presentan esporas no amiloideas de color blanco o lila pálido, con una forma elíptico-cilíndrica, de un tamaño de 4μm de longitud o más; son hongos saprófitos en madera sésiles (Kummer, 1871; Figura 41). Figura 42. El hongo Orellanas P. ostreatus (Jacquin: Fries). Tomado de Kummer, 1871. El ciclo de vida del genero Pleurotus sp. se fundamenta en un sistema de incompatibilidad de especies heterotálico bifactorial; en que la cariogamia no es inmediata a la plasmogamia y genera una fase dicariótica con diferentes factores de incompatibilidad conocidos como dicarión, el cual sigue creciendo de forma vegetativa como micelio dicariotico. Después ocurre la reproducción sexual, el micelio sufre una morfogénesis dando lugar al Pleuroma, para luego dar origen a células especializadas, los basidios en los que se llevar a cabo la cariogamia comenzando la fase diploide, que inmediatamente inicia el proceso de meiosis (Valencia del Toro, 2002; Figura 42). 64 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Dentro del genero Pleurotus sp. se incluye una amplia diversidad de especies distribuidas por todo el mundo; entre ellas tenemos P. pulmonarius y P. cystidiosus localizadas en regiones tropicales y subtropicales, P. eryngii en Europa, África y parte de Asía, P. djamor, P. smithi, P. levis, P. sajor-cajou, P. citrinopileatus y P. ostreatus en Latinoamérica (Kong, 2005). Figura 43. Ciclo de vida del genero Pleurotus sp. Tomado de: Valencia-del Toro, 2002. 65 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Importancia del genero Pleurotus sp. El genero Pleurotus sp. es uno de los grupos más importantes de las hongos comestibles y medicinales del mundo después de la especies Agaricus bisporus (Champiñón), Lentinula edodes (Shiitake) y Auricularia sp. (Oreja de Judas), comprendiendo el 14% del mercado mundial de consumo de hongos comestibles (Tabla 3); debido a su facilidad de cultivo, alto rendimiento y producción de un alimento de alto valor nutricional por su contenido de minerales, vitaminas y contenido de proteínas (Tabla 4), por lo cual se le conoce también como "bistec vegetal" (Fennema, 2000). Tabla 3. Producción mundial de hongos comestibles cultiva dos en 1970 hasta el 2010 en Peso fresco. Ton (1000 ton). Tomado de Chalbaud, 2015. Desde diversos puntos de vista del cultivo de hongos comestibles como el genero Pleurotus sp. son relevantes por los siguientes aspectos: El Aspecto Alimenticio: Contiene casi todos los aminoácidos esenciales, constituye una fuente rica de vitaminas como la D, ergoesterol, así como de minerales (fósforo, sodio, magnesio, calcio, hierro, manganeso, zinc y cobre entre otros); además, su buen sabor proveen de un valor nutritivo igual al de 66 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” algunos alimentos ricos en proteínas, fibras y bajo en grasas (Chalbaud, 2015; Tabla 4). El Aspecto Ecológico: Los hongos son componentes importantes no sólo de la vida de los bosques y del suelo, ya que intervienen como agentes descomponedores de la materia orgánica y en el reciclamiento de los nutrientes que otros organismos requieren para su desarrollo (Stamets P., 2000). El Aspecto Médico-religioso: A algunas especies se les atribuyen propiedades anticancerígenas, revitalizante en general y disminución de colesterol en la sangre (Stamets P., 1993) Tabla 4. Composición proximal de proteínas, vitaminas y minerales de algunas especies de hongos comestibles (mg/100 g de peso seco). Tomado de Chang & Miles, 2004; Miles & Chang, 1997. El Aspecto Económico: Los hongos tienen una extraordinaria capacidad para adaptarse y desarrollarse en diferentes sustratos y condiciones agroclimáticas, su producción es una fuente generadora de ingresos y empleos. Es una alternativa de subsistencia alimentaría en las áreas rurales en la cual puede participar la familia, ya que permite mejorar la nutrición, en virtud de ser un sustituto de la carne de origen animal, rico en proteínas con la simple conversión de residuos agroindustriales. Para la realización de 67 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” cultivo, se requiere de un medio preparado con materiales lignocelulósicos que están presentes en grandes cantidades en los desperdicios o subproductos agrícolas, con aproximadamente de un 60 - 70% de celulosa y 15% de lignina. El genero Pleurotus sp. resulta de suma importancia por sus aplicaciones en múltiples áreas son la agricultura por su capacidad de degradar una gran diversidad de substratos en un amplio rango de temperaturas (0°C a 30°C); permitiendo el aprovechamiento de diversos desechos agroindustriales ((Morillo et al., 2012), como un depósito de nutrientes vitales (vitaminasy minerales) para potenciar las cosechas agrícolas, estos nutrientes quedan como subproducto de los cultivos de estos hongos en lo que se conoce como compost agotado; para ser utilizado como fertilizantes (Fasidi et al., 2008). En la biorremediación por la habilidad de estos hongos de acumular metales pesados, degradación de petróleo debido a su alta actividad enzimática y variedad de catalasas (Pernía et al., 2012). En la medicina, la especie P. ostreatus es un agente quimioterapéutico por la acumulación de pequeñas concentraciones de cesio (agente activo en las quimioterapias), presencia de sustancias antitumorales en el carpóforo (Ajith & Janardhanan, 2007); alto contenido de sustancias biológicamente activas de alto valor nutricional y propiedades curativas, de las que destacan antioxidantes (ácido ascórbico, compuestos de á-tocoferol, â-caroteno y fenoles), que actúan de forma similar a la vitamina E (Murcia et al., 2002); sustancias reductoras (cisteína, metionina y lovastatina) que tienen el efecto de disminuir los niveles de colesterol en sangre y la presión arterial. Son muy utilizados como alimento humano debido a su bajo contenido de grasa y sodio, alto contenido de potasio y de proteína; los hacen un alimento que controla padecimientos cardiovasculares y estados de hipertensión y combate la obesidad (Kumari & Achal, 2008).Así mismo tienen potencial como alimento para animales en época de apareamiento como estimulante sexual y para prevenir enfermedades que se presentan en esta etapa de reproducción (Potter & Hotchkiss, 1995). 68 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Características del genero Pleurotus sp. Las especies del genero Pleurotus sp. se caracterizan por presentar carpóforos blandos con un olor y sabor característico. Su tamaño depende del medio donde crecen, siendo más pequeño en madera, que en substratos de desecho agroindustrial como de algodón y paja. Pueden ser de varios colores, incluyendo el azul, blanco, crema a café, amarillo y rosa, negro violáceo, pardo, gris, según las especies; la intensidad del color se puede alterar de acuerdo a cambios en los factores ambientales, como son la luz y la temperatura. En general, el color será más obscuro en condiciones de luz intensa y clima frío, o más claro en luz débil y clima caliente. El estípite en este genero se dispone de forma excéntrica, lateral o se encuentra ausente, inclusive algunas veces estos son centrales, engrosados gradualmente hacia el lado del píleo, generalmente miden 2 cm de largo, 1 - 2 cm de grosor, y de coloración blanquecina y contraste blanco, no presentan velo ni anillo, excepto en algunas especies (Phillips, 1991). Como se observa en la Figura 43 el genero Pleurotus sp. presenta píleo liso y convexo, raramente redondo, casi siempre en forma de ostra o concha, y en las etapas más viejas llegan a ser tipo embudo, pueden presentar escamas hacia el centro o en la base y de un tamaño de 5 - 30 cm de diámetro. El himenóforo presenta laminillas con disposición decurrente, anastomosadas en la base, anchas, blancas, blanquecinas y a veces amarillas o grises, con un trama himenoforal completamente irregular, conformada por hifas de pared delgada o gruesa, sus esporas de color lila o crema en masa, en forma elipsoides de un tamaño promedio de 9,5 x 3,5 μm; los basidios normales tetrapolares y cistidios como los queilocistidios usualmente presentes, un subhimenio bien desarrollado y bien diferenciado y una trama del píleo inamiloide, con numerosas fibulas (Singer, 1986; Largent y Stuntz, 1977; Largent et al., 1977). 69 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 44. Características anatómicas del genero Pleurotus sp.. Tomado deLópez & García, 2004. 70 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Caracterización morfológica del genero Pleurotus sp. Los caracteres morfológicas en los hongos del genero Pleurotus sp. son herramientas o una guía para las descripción e identificación científicas de las especies (Kohn, 1992).Para lo cual se han generado una gran cantidad de términos morfo-descriptivos que tratan de explicar de manera más precisa cada uno de los caracteres observados como forma del carpóforo (píleo, himenio y estípite) (Delgado-Fuentes et al., 2005). Los principales elementos utilizados para la caracterización de especies del genero Pleurotus sp. son hongos con una forma plana a convexa, con colores grises, beige, café claros. El tamaño en los carpóforos va de 4.0 a 16.0 cm, con un margen ligeramente enrollado, láminas delgadas, que se engrosa y densifica de colores crema a marfil, con inserción al píleo de forma decurrente (Figura 43). El tamaño del estípite varia de 0.4 a 4.0 cm, localizado de forma lateral a excéntrico, cilíndrica y estriado sólido, con colores crema a marfil, algunas veces flexible, frágil, elástico. Las basidiosporas son subcilíndricas a cilíndricas de 6.5 – 13.5 X 3.0 – 5.0 μm (Eger et al., 1979), las colonias dicarióticas tienen micelio denso y algodonoso, de crecimiento radial, algunas veces marginal y colores que van del blanco al marfil. La caracterización morfológica también ha abordado el estudio del micelio en medio de cultivo convencionales para su aislamiento y conservación, los cuales son pasos iniciales para el cultivo de estas hongos de forma artesanal o industrial, de los que se ha reportado que en el medio Agar Papa Dextrosa (PDA) a 25°C especies como P. ostreatus tiene textura algodonosa, de color blanca, crecimiento de la colonia de forma regular y crecimiento hifal abundante, con rangos de crecimiento de 0.1 mm/h y 2.09 g/L/día de biomasa fresca; en otros medios como el medio Agar Sabouraud presenta textura polvorienta, de color beige, hifas abundantes y crecimiento de la colonia fúngica de forma regular, con rangos de crecimiento de 0.08 mm/h y 2.68 g/l/día de biomasa fresca (Sobal et al., 1989). 71 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Caracterización fisiológica del genero Pleurotus sp. En el genero Pleurotus sp. los carpóforos representan una estructura transitoria dentro de su ciclo de vida. Así el conocimiento ecológico, taxonómico y fisiológico de las especies dentro de dicho genero son en función del estudio de las fases tróficas de éste, analizando principalmente el micelio vegetativo; punto donde se encuentra la mayoría de la funciones de estos hongos en los ecosistemas debido a las capacidades bioquímicas y fisiológicas de estas estructuras. El estudio de las capacidades bioquímicas del micelio de especies del genero Pleurotus sp. no sólo provee de una herramienta experimental para la descripción de los aspectos ecológicos y fisiológicos de dichos organismos; proporcionando también elementos para el desarrollo de procesos o productos biotecnológicos (capacidad del micelio vegetativo de degradar polifenoles aromáticos y sustancias carcinogénicas y absorber metales tóxicos del ambiente) (Baldrian & Gabriel, 2003). Adicionalmente, diversos estudios han demostrado la capacidad de las especies del genero Pleurotus sp. para producir lacasas extracelulares, enzimas que participan en la degradación de la lignina que compone la madera y los sustratos en los cuales estas especies son fructificadas con fines comerciales (Hammel, 1977). Todo este potencial metabólico permite que las especies del genero Pleurotus sp. sean empleadas en la bioconversión de desechos de materia orgánica para la producción de composta y fertilizante de suelo (Croan, 2000). Hasta la fecha se han realizado diversos reportes y estudios bioquímicos y fisiológicos de distintas especies del genero Pleurotus sp. para caracterizar el comportamiento in vitro del micelio vegetativo. No obstante, los estudios detallados en este sentido se han desarrollado en un número reducido de especies del total existente dentro del genero. Siendo escaso el estudio bioquímico, genético y fisiológico de cepas silvestres (Sánchez y Royse, 2001). La caracterización de la morfología de crecimiento micelial es importante en los estudios fisiológicos y de ingeniería de los hongos filamentosos, como en el diseño y operación de fermentaciones fúngicas. 72 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Cinética del crecimiento micelial El crecimiento del micelio en los hongos filamentosos como los del genero Pleurotus sp. se efectúa por la elongación y ramificación de las hifas que puede iniciarse a partir de una espora o de una fracción viable de tejido, dicho crecimiento se da en forma apical, por la elongación y división de la célula terminal produciendo un crecimiento típico en forma de micelio (Parladé Izquierdo, 2011). Según el medio en el que se establecen los hongos filamentosos (líquido o sólido), procede la extensión y ramificación de sus hifas (Matsuura, 2000), establecidas por el desarrollo espacial determinístico y el ángulo que se forma al surgir sus nuevas hifas; considerándose la presencia de dos diferentes tipos de hifas (madre y ramificada) caracterizadas por diferentes velocidades de desarrollo y la disposición de nutrientes en el medio de cultivo (Camacho, 2009). Factores que afectan el crecimiento y la fructificación de especies del genero Pleurotus sp. Los hongos del genero Pleurotus sp.; como otros microorganismos, se ven afectados por factores abióticos y bióticos, cada uno de estos factores, en un rango delimitado por un punto mínimo y un punto máximo, bajo y sobre los cuales no ocurrirá crecimiento; según Sánchez y Royse (2001) por: Temperatura: La variación de la temperatura, afecta el metabolismo de las células, incluyendo la actividad enzimática, y la fluidez de los lípidos de la membrana celular; variando entre especies y además en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Teniendo una temperatura óptima de germinación de las esporas distinta a la temperatura óptima de crecimiento micelial o de la de fructificación. Algunas especies de este genero pueden crecer en el rango de temperaturas desde los 0 ºC a 35 ºC, con temperaturas óptimas de 30°C para la germinación, 28 ºC para el crecimiento micelial y 25°C para la fructificación. pH: En el genero Pleurotus sp. el rango de pH para el crecimiento micelial oscila entre 4 y 7 con un óptimo entre 5,5 y 6. 73 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Sustrato: Estos hongos son saprófitos descomponedores de sustratos ricos en lignocelulosa, reportándose su desarrollo sobre desechos agroindustriales, obteniendo un óptimo crecimiento y fructificación en bagazo de trigo, cebada, centeno, avena, maíz, y arroz; tuza de maíz, tallo de sorgo; y sustratos con alto contenido de polímeros, azucares y lípidos. Carbono: Las fuentes de carbono de estos microorganismos por lo general son polímeros de naturaleza lignocelulósica ( la lignina, la celulosa y la hemicelulosa); además azúcares (la glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa); y lípidos que se han reportado que la adición de aceites vegetales con un aumento del crecimiento micelial, los productos de la hidrólisis de estos (glicerol, ácidos grasos y saponinas) deprimen el crecimiento, pero la adición de triglicéridos y metil ésteres de ácidos grasos generalmente promueven su crecimiento. Nitrógeno: Aunque a los hongos del genero Pleurotus sp. son capaces de degradar substratos con un bajo contenido de nitrógeno, son capaces de emplear fuentes de nitrógeno inorgánico como Nitrato de potasio o la urea; como también fuentes orgánicas. Relación C/N: En general estos hongos crecen en relaciones de C/N del 0,4 a 1,5; que en relaciones de Carbono y Nitrógeno de 1-1,3 se da el crecimiento micelial óptimo, mientras que una relación C/N menos 0,6 se favorece la fructificación de los carpóforos. Minerales y Vitaminas: No son capaces de crecer en ausencia de calcio, fósforo, potasio y magnesio; y presentan una auxotrofia de tiamina, en una concentración óptima de 100 mg/l. La humedad en el substrato: La humedad en el sustrato influye directamente sobre el desarrollo del hongo ya que afecta la disponibilidad de nutrientes; por lo cual este hongo a contenidos de humedad inferiores al 50% y mayores al 80% tendrá un efecto negativo en el crecimiento de P. ostreatus. El contenido óptimo de humedad depende no solo de la especie de hongo que se cultiva, sino también del tipo de substrato utilizado. 74 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” La humedad del aire: Factor fundamental para una óptima fructificación, dado que el micelio secundario está formado por un alto contenido de agua y su estructura no les permite retener la humedad en condiciones adversas, un balance adecuado entre la humedad ambiental y el contenido de humedad del hongo es necesario, por lo que para una correcto desarrollo la humedad debe estar entre 85-90 %. Tamaño del sustrato: El tamaño del sustrato afecta el crecimiento y la fructificación, porque se relaciona con la accesibilidad a los nutrientes, al agua y al aire por parte del micelio del hongo; en relación a esto el tamaños del sustrato para un óptimo de desarrollo es de 2-3 cm. La aireación: El oxígeno es un elemento de gran importancia para el crecimiento de los basidiomicetos porque son organismos aerobios, que tienen requerimientos de oxígeno diferentes según el estado fisiológico en que se encuentren, de lo cual concentraciones altas de CO2 estimula la germinación de las esporas y el crecimiento micelial pero inhibe la fructificación; obteniendo un óptimo de crecimiento micelial a 28% de CO2 presente en el aire. Por otra parte en ausencia de CO2 se ha encontrado pérdida de materia orgánica y la deslignificación del substrato a una mayor tasa. Caracterización molecular de especies del genero Pleurotus sp. La taxonomía del genero Pleurotus sp. basada en diferencias morfológicas por mucho tiempo fue correcta, pero muchas veces ante la plasticidad de los caracteres morfológicos debido a las condiciones climáticas en las que se desenvuelven, hicieron que fuera difícil la distinción entre algunas especies, aislados y/o cepas de Pleurotus sp. ampliamente conocidos. Por lo que otras herramientas como la genética molecular permitieron avanzar en la taxonomía de este genero, técnicas fundamentadas en identificar y diferenciar las especies del genero Pleurotus sp. a través de la determinación de las similitudes en las secuencias de genes y proteínas muy conservados dentro del grupo. 75 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Las herramientas moleculares aplicadas a la taxonomía, han permitido determinar la secuencia de nucleótidos del ADN, y realizar la caracterización estructural de los genes, lo que permitió analizar cualquier fragmento de ADN y detectar regiones regulatorias, genes estructurales e intrones, la secuencia de aminoácidos que codifican estos genes. A su vez la secuenciación de nucleótidos y proteínas estímulo al desarrollo de software para almacenamiento de datos y comparación de secuencias de ADN para la creación de bancos de información de ADN de diferentes seres vivos, donde pueden consultarse y compararse todas las secuencias de los genes y de los genomas y proteomas que han sido publicadas (Bolívar, 2004). Taxonomía del genero Pleurotus sp. La taxonomía y caracterización de las especies del genero Pleurotus sp. han resultado difíciles al realizarse por los micólogos para identificar y diferenciar unos de otro debido al parentesco morfo-anatómico del carpóforo entre en cada especie y cepa como respuesta a las condiciones ambientales en que se encuentre (Zervakis et al., 2001). Sin embargo, ante este sesgo se ha encontrado entre estos organismos debido a las barreras de reproducción no absolutas que implican incompatibilidad parcial y un proceso de especiación, siendo necesario otra herramienta para el taxónomo en la descripción y distinción de especies como la intercompatibilidad (Cailleux et al., 1981). La especiación dentro del Reino Fungí se ha visto influenciada por el control genético de dos importantes eventos en sus ciclos de vida; como son el apareamiento y la fructificación, puntos que conllevan a la variación, selección y el aislamiento de estos microorganismo; mecanismo que se ha podido observar en el genero Pleurotus sp., como es en los aislados de P. ostreatus que se originan en diversas partes del mundo y que al cruzarlos crecen en diferentes substratos reflejan hasta un 100% de compatibilidad, resultando híbridos viables y que desarrollan carpóforos fértiles. Sin embargo, la compatibilidad se reduce, cuando al intentar la hibridación entre las especies con morfovariantes alopátricas como aislados de P. abalonus y P. cystidiosus, o con 76 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” diferentes ecotipos de P. eryngii; se presentan barreras totales de reproducción entre las especies de Pleurotus sp. que a veces son morfológicamente indistinguibles (Bermúdez et al., 2003). Se ha encontrado que la especiación en este genero contempla un sistema de incompatibilidad heterotálico bifactorial, el cual consta de dos factores ubicados en dos loci independientes entre sí (A y B), denominados loci de incompatibilidad o genes de apareamiento; conformados a su vez por uno o más subloci fuertemente unidos y funcionalmente equivalentes por la compatibiliad de un locus del tipo de apareamiento heterocigótico de uno de los dos subloci; regiones genéticas que constan de más de 100 alelos del tipo de apareamiento por locus de incompatibilidad (Raper, 1966). La diversidad de alelos es atribuida a todas las combinaciones alélicas posibles de dichos subloci a través del proceso de recombinación para originar una progenie fértil (Larraya et al., 2001; James et al., 2004; Ramírez et al., 2010). A pesar de todos los esfuerzos por aclarar el clado, la taxonomía de las especies de Pleurotus sp., sigue siendo confusa; a pesar de que el estudio morfológico y de intercompatibilidad parcial de especies fueron herramientas que por largo tiempo soportaron la taxonómia para distinguir y clasificar a estos microrganismos (Sánchez y Roysee, 2001). Estas herramientas aún tienen algunas delimitación entre la resolución de los clados de especies a menudo difíciles de resolver, que viene a consecuencia de la definición de especie biológica definida como grupo de organismos iguales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil; pero para el caso de estos hongos y otros, se maneja el concepto "complejo de especies" que se aplica ampliamente para definir especies estrechamente relacionadas que son completamente o parcialmente intercompatibles (cruces fértiles) y pertenecientes a un grupo interestéril dado. Para el genero Pleurotus sp. se han propuesto varios complejos de especies (Bao et al., 2004; Zervakis et al., 2001). Dada su amplia diversidad del genero Pleurotus sp. y su complejidad estructural, fisiológica y morfológica, ha sido necesario clasificarlos según sus características más intrínsecas como la interesterilidad o sistema de incompatibilidad sexual, con la cual se permitió diferenciar y categorizar las 77 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” diferentes especies, sinónimos y/o taxas de nivel de subespecies en 11 grupos de complejos de especies (Tabla 5), indicando además la posibilidad de compatibilidad entre ella, la posibilidad de crear nuevas especies dentro de este genero; llevando a las necesidad del uso de otras herramientas como la biología molecular que ha conducido la mejor comprensión de la identidad, variación genética y filogenia del genero Pleurotus sp. y otros Basidiomycota; a través del uso de marcadores moleculares de RFLP y secuenciación de ADN de diferentes regiones del genoma nuclear y extracromosómico (Vilgalys y Sun, 1994; Zervakis et al., 1994; Gonzalez y Labarère, 2000; Zervakis el a., 2004). El control genético y morfológico del proceso de fructificación La morfogénesis de los carpóforos del genero Pleurotus sp. como de otros basidiomicetos, es un campo ampliamente investigado en la actualidad, tanto a nivel fisiológico como genético; revelando la existencia de una serie de genes expresados exclusivamente en alguna fase del desarrollo de estos cuerpos fructíferos (Lacourt et al., 2002; Lee et al., 2002; Sunagawa y Magae, 2005),entre los que se encuentran los genes hidrofobínicos presentes en tanda, siendo genes marcadores de compatibilidad que determinan el establecimiento del tipo de micelio fértil de estos hongos, como también diferenciar entre micelio monocariótico y dicariótico (Koltin et al., 1972). Por otro lado, se ha comprobado que en la morfogénesis de los carpóforos de las especies de Pleurotus sp., no solo influyen aspectos genéticos, sino también factores ambientales como la intensidad luminosa y temperatura (Eger, et al., 1974; Marino et al., 2003). Estudios han determinado que la respuesta morfogenética en Pleurotus sp., depende principalmente del intervalo de longitud de onda de la luz situado entre 200 - 400 nm, correspondiente del ultravioleta al azul respectivamente (Tan, 1977). También se observó que al disminuir la intensidad de luz, el estípite se alarga y adelgaza, el píleo se reduce parcialmente, el incremento en la duración e intensidad luminosa disminuye el número de primordios; por otro lado, se ha reportado que la luz verde retarda el crecimiento 78 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” micelial, produce la formación de primordios y su elongación aunque el desarrollo de carpóforos solo se induce con luz blanca (Zadrazil, 1978; Danai et al., 1998). Tabla 5. Especies biológicas establecidas dentro del genero Pleurotus sp., sus sinónimos correspondientes y/o taxa de nivel de subespecies, y grupos respectivos de íntercompatibilidad; y su distribución mundial. Tomado: Kong w. 2005 y Vilgalys et al., 1996. Algunas especies del genero Pleurotus sp. de Latinoamérica como cultivo. Pleurotus ostreatus (Jacquim ex Fries) Kummer. Esta especie se caracteriza por tener un píleo liso, a veces algo escamoso hacia el centro o base; de 5 a 10 cm de ancho, grisáceo con tonos metálicos, láminas decurrentes de color blanco o amarillento al secarse, poco o nada unidas entre sí en la base; más o menos delgadas y con bordes lisos, sésiles con estípite excéntrico muy corto y 79 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” mal definido, contorno color blanco, consistencia carnosa-correosa con color y sabor agradables (Figura 44). Crecen sobre troncos podridos o árboles en zonas tropicales, subtropicales o bosque de pino y encino (Griffin, 1972; Argueta, 1983; Sánchez, 1994). El Micelio presenta una coloración blanca, su crecimiento es radial, tornándose algodonoso; y al envejecer secreta a menudo gotas amarillentas o anaranjadas (Rolf Singer, 1986). Las esporas de esta especie son subcilíndricas de forma de riñon, en promedio de 8-9 x 3-4 μm; su esporada es blanca o ligeramente lila o gris (Kummer, 1871). Figura 45. Pleurotus ostreatus (Jacquim ex Fries) Kummer. Tomado de Michael Wood P. levis (Berk y M.A Curtis). Hongos que presentan un carpóforo de color rosa pálido, rosa Salmón al madurar, secos son amarillentos, correosos a duros; el píleo presenta hifas erectas de 2 mm dándole un aspecto aterciopelado, con una forma convexa-plana a deprimida, con un diámetro en promedio de 15-21 cm. Estípite subcilíndrico, excéntrico de más de l0 cm de longitud y superficie pubescente, de color rosa pálido a blanco. Las láminas son decurrentes, gruesas, separadas entre sí, de borde entero a dentado-lacerado, de un color blanco a rosa pálido y sobre el estípite forman un retículo rudimentario (Figura 45). Su micelio es 80 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” formado por hifas de pared relativamente gruesa y de pared delgada. Estos hongos crecen en troncos podridos en bosques subtropicales (Singer, 1986; Arora, 1986; Guzmán, 1990; Phillips, 1991; Chacón et al., 1995; Laso, 1996; A. López y García, 2009). Las esporas de esta especie son entre cilíndricas a subcilíndricas lisas, de pared delgada, hialinas, de 9-15 x 4-5 μm (Singer, 1951). Figura 46. Pleurotus levis (Berk y M.A Curtis). Tomado de Lopez y García, 2009. P. dryinus (Persoon) Kummer. Especie con un píleo de un diámetro de 5 – 15 cm de diámetro, de color blanco o crema y forma convexa, su cutícula tiene una textura agrietada, separable, de color blanco, cubierto con fibrillas grisáceas sobre un fondo blanco y un margen involuto. Las láminas son decurrentes, distantes a subdistantes, algunas a veces con hendiduras que bajan hasta el estípite. El estípite es excéntrico a central, sólido, blanquecino, y de 4 - 10 cm de longitud y 2 - 3 cm de ancho, el cual se estrecha hacia la base; con un anillo de color blanco o crema de corta duración (Figura 46). En esta especie su esporada es color blanco (Phillips, 1991). Sea encontrado asociado sobre árboles planifolios, madera de robles, álamos u olmos. Las esporas son lisas y elípticas, de 9 -14 x 3,5 - 4 μm, hialinas y inamiloides; además de un color amarillento a café (Kummer, 1871). 81 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 47. Pleurotus dryinus (Persoon) Kummer. Tomado de Fichasmicologicas. P. djamor (Fries) Boedijn. Especie del genero Pleurotus sp. que presenta un color salmón rosa; el cual varía según su edad y la iluminación que recibe. Este microorganismo crece sobre maderas duras, incluso sobre palmas, el árbol de la goma e incluso en bambú; el carpóforo tiene una cutícula escamosa, en forma de repisas redondas, su píleo es de 3 a 8 cm de ancho, lobuladas de color blanquecino a café-amarillento claro; superficie lisa, láminas bien definidas decurrentes(Figura 47).. El Estípite es corto sin presencia de velo. Contextura blanquecina, con sabor y olor semejante a harina fermentada (Sánchez, 1994; Chacón et al., 1995). Los primordios son rosa, formando a menudo colonias en racimo a lo largo de la periferia en el interior de la caja de Petri y/o alrededor de la inoculación. P. djamor presenta esporas de color rosa, las cuales cambian a beige al llegar la madurez (Stamets, 2000). 82 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 48. Pleurotus djamor (Fries) Boedijn. Tomado de Fichas micológicas. P. cornucopiae (Fr.) Gillet. Hongo comestible con un Píleo blanco de consistencia subcarnosa a correosa, de un ancho de 8 - 20 cm; liso a escamoso o aterciopelado, láminas unidas entre sí en la base o sobre el pie, formando un retículo, en la madurez, esta estructura sufre una depresión y toma una forma de embudo. Las laminillas son decurrentes y de color blanco o crema, a veces con un tinte rosado. Estípite lateral corto de hasta 5 cm de largo y 1 – 2,5 cm, aterciopelado o cubierto de pequeños pelos, no presenta anillo (Figura 48). Su esporada es blanca o crema. Se han encontrado sobre diversas variedades de troncos menos pinos y abetos (Arora, 1986; Guzmán, 1998). P. cornucopiae presentan cheilocistidios y esporas cilíndricas y lisas de 8 – 11 x 3,5 - 5 μm (Moore-Landecker, 1996). 83 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 49. Pleurotus cornucopiae (Fr.) Gillet. Tomado de Fichasmicologicas. P. citrinopeliatus Singer. Los carpóforos de P. citrinopileatus crecen en racimos, el píleo es de color amarillo brillante, de 2 – 6,5 cm de diámetro, con una cutícula de marrón a dorada, con una textura aterciopelada y textura agrietada; Sus características organolépticas su una contextura suave, un Sabor suave y sin olor fuerte. El estípite es cilíndricos, de 2 - 5 cm de largo y 0,2 – 0,8 cm de diámetro, de color blanco, y a menudo curvo. Las láminas son blancas, decurrentes y poco espaciadas. La esporada es amarilla (Ohira, 1990; Figura 49). Las esporas de estas hongo son cilíndrica o elíptica, y de 6 - 9 x 2 – 3,5 μm (Parmasto, 1987). Figura 50. Pleurotus sp. citrinopeliatus Singer. Tomado de Fichasmicologicas. 84 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” P. pulmonarius (Fries) Quelet. P. pulmonarius presenta un píleo convexo expandido, ondulado en forma de ostra, eventualmente plano y muchas veces ondulado al envejecer, de 5-20 cm de diámetro, grisáceo, blanca a beige. El estípite es excéntrico, con laminillas decurrentes, con velo ausente. Conocido comúnmente como hongo blanco, al igual que P. ostreatus, se diferencia de este por ser blanquecino. Reportado en Norteamérica y Europa, se encuentran desde los 1200 hasta los 3000 msnm., son comunes en primavera y verano (Figura 48). La esporada es blanquecina a amarillentas. Esporas cilíndricas y a largadas de 7,5-11×3-4 μm (Gastón Guzmán et al., 1993). Figura 51. P. pulmonarius (Fries) Quelet. Tomado de Fichas micológicas. Formas de cultivo de los hongos del genero Pleurotus sp. Crecimiento micelial en medio sólido En la naturaleza los hongos del genero Pleurotus sp. suelen crecer en sustratos orgánicos sólidos, principalmente aquellos de naturaleza lignocelulosica que se encuentran húmedos y aireados, lo cual los hace ideales para propagación de inóculos a ser utilizados en procesos de cultivo en medios en estado sólido, en los que se busca que el micelio invada lo más extensamente posible el sustrato, utilizando esta estrategia se han creado procesos para: producción de biomasa destinada a la alimentación humana o animal (C. W. Hesseltine, 1972), composteo de desechos orgánicos para la obtención de abonos (A. Pandey, 1992), y de sustratos para el cultivo de otros hongos comestibles (Derikx et al., 1990). Sin 85 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” embargo, ha sido el estudio del crecimiento micelial de estos hongos filamentos abordado a través del cultivo en placas de agar para el estudio de los mecanismos de crecimiento en éste sistema de cultivo; permitiendo la observación de las condiciones de limitación de fuentes de carbono, la formación de hifas y micelio de baja densidad o menor frecuencia de ramificación (Trinci, 1969, 1971, 1974); obteniendo como resultado que en medios solidos las colonias fúngicas se forman a partir de hifas que crecen apicalmente, ramificándose, las cuales se superponen una con otra para el llenado de áreas disponibles en el medio, formando complejas redes radiales con bordes irregulares que le permiten al hongo desarrollarse y encontrar sus nutrientes (Soddell et al., 1994; López y Jensen, 2002; Matsuura, 2002), a una tasa que varía según el estadio del micelio y la disposición de los nutrientes (Yang et al., 1992); condiciones en que el crecimiento de las puntas y ramificaciones del micelial joven siguen una distribución normal y las hifas madre fúngicas se extienden a una velocidad lineal constante cuando los nutrimentos del medio son ilimitados y algunos otros factores ambientales permanecen estables. El cultivo en medio sólido (CMS) de micelio del hongo del genero Pleurotus sp., es el método común de propagación del micelio para su posterior utilización en la producción de inóculos o semilla fúngica y consiste en el crecimiento de micelio en granos de cereales (trigo, sorgo, arroz, etc.), una vez obtenido el inóculo-grano se mantiene en condiciones óptimas para su conservación, hasta su utilización para inocular el sustrato que se empleará para la producción de cuerpos fructíferos (Guillén-Navarro et al., 1998). Una alternativa para la obtención de semilla fúngica es la utilización de micelio crecido en medio líquido ya que permitirá producir mayor cantidad de biomasa de mejor calidad en menor tiempo, favorecerá la adaptación y dispersión del hongo en el trigo y facilitará su manipulación durante la siembra. Los sistemas de CMS que se utilizan en el cultivo de los hongos como Pleurotus sp., son mecanismos geométricamente complejos con distribución espacial heterogénea de los componentes del sistema. Por lo que el crecimiento está determinado por los gradientes de concentración que son difíciles de medir, 86 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” por lo que se hace énfasis en la producción de carpofóros para hacer evidencia del efecto del sustrato en el desarrollo del hongo (Mitchell et al., 1991). Crecimiento micelial en medio líquido Dependiendo de la composición del medio y de las condiciones de cultivo, en los medios líquidos el desarrollo del micelio de los hongos filamentosos como los del genero Pleurotus sp. varía, así, en condiciones de reposo provoca que el micelio de estos hongos crezca sólo sobre la superficie del líquido, o en condiciones de agitación, en las que el micelio crece en todo el volumen pudiendo o no formar pellets (pequeñas esferas de micelio). En estos medios los hongos suelen presentar un desarrollo típico, similar al de otros organismos y que consta de las siguientes fases: de adaptación o Lag, estacionaria, declinación y muerte. Este desarrollo se puede representar de manera gráfica mediante una curva del peso celular seco o biomasa en gramos por litro (mg/ml) versus tiempo de incubación (T). Cuando el crecimiento de un hongo se da en un medio sólido en lugar de fase exponencial se presenta una fase de crecimiento más o menos lineal (Lilly y Barnett, 1951). En la Figura 51 se muestra el comportamiento típico del crecimiento de un hongo en medio líquido. Fase de adaptación o Lag: Es una etapa en la que no se observa un crecimiento vigoroso, más bien los organismos adaptan su metabolismo a las nuevas condiciones ambientales (abundancia de nutrimentos generalmente) para poder iniciar el crecimiento exponencial. Fase exponencial o logarítmica (log): Una vez que el hongo crece en el medio nutritivo, ocurre una fase de crecimiento equilibrado, donde se duplica la población de células a intervalos regulares, en esta etapa se aprovechan al máximo los nutrimentos y son consumidos continuamente. Fase estacionaria: En esta fase el crecimiento cesa, está equilibrado por la muerte celular, esta fase se alcanza si disminuye algún nutrimento esencial u otro cambio en el medio físico. Esta fase tiene gran importancia porque 87 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” probablemente represente el estado metabólico real de los microorganismos en muchos ambientes naturales. El hongo puede reiniciar su crecimiento si es resembrado en nuevo medio propicio. En esta fase se producen diversos tipos de enzimas autolíticas que conducen a la muerte del hongo (Sánchez y Royse, 2001). Fase de declinación y muerte micelial: Al acumularse desechos metabólicos del hongo, pueden alcanzar niveles que limiten su crecimiento, o si algún nutrimento se termina. Pueden aparecer mutaciones celulares, esto explica por qué la resiembra continua de un organismo en un medio de cultivo, sobre todo sintético, puede conducir rápidamente al agotamiento de la cepa o a la pérdida de la misma (Sánchez y Royse, 2001). Figura 52. Crecimiento del P. ostreatus ECS-0110 en medio líquido. Se observan las diferentes fases de desarrollo: L: latencia; E: exponencial; D: declinación; S: estacionaria. Condiciones de cultivo: caldo de glucosa-extracto de levadura, agitación 200 rpm, aireación 1 vvm y temperatura 26°C. Tasa de crecimiento 0,036 h-1. Tomado de Marquez-Rocha et al., 1999. Resumen En este capítulo quise exponer todo el conocimiento científico necesario para desarrollar una propuesta de cultivo del hongo Orellanas. Considero de gran importancia de acuerdo a mi experiencia profesional que el conocimiento preciso e exacto sobre hongos permite desarrollar la propuesta de una forma segura tanto para el ambiente como para los consumidores, debido a la gran variedad de especies existente. 88 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” CAPÍTULO III PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GENERO Pleurotus sp. “Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única forma“ Albert Einstein La tecnología del cultivo de hongos comestibles como el genero Pleurotus sp., es una innovación reciente en muchos países de forma artificial e industrial, que fue la incorporación de cultivos no convencionales en los sistemas agrícolas existentes, como alternativa socio-productivo; que busca mejorar la vida y la situación económica de los pequeños agricultores, implementando sus desechos agroindustriales para el desarrollo de un rubro de gran valor nutricionales y los desechos con un potencial de biofertilizante. Balance de producción mundial En la producción mundial de hongos comestibles como Agaricus bisporus (Champiñón), Pleurotus ostreatus (Hongo Orellana) y Lentinus edodes (Shitake) por las facilidades de cultivo y propiedades, se fundamentan en tres sistemas de producción comercial: Sistema Americano: Comúnmente este sistema es utilizado en Estados Unidos y es conocido también como “Sistema de Camas”; el cual se caracteriza por emplearse un tipo de bases de camas de madera invertidas donde es colocada la composta para el cultivo de hongos como A. bisporus (Champiñón). Sistema Holandés: Este sistema es actualmente el que tiene la mayor tecnología en materia de producción de champiñones (A. bisporus) este sistema es conocido también como “Sistema de Bandejas”. En este sistema todas las operaciones y procesos de cultivo se realizan prácticamente dentro de los cuartos de producción y casi en su totalidad sus labores de cultivo son 89 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” manejados con sistemas computarizados. Se fundamenta en el cultivo en bandejas con la composta para el cultivo de los hongos. Sistema Francés: Este sistema es conocido también como “sistema de bolsa plástica” y es actualmente el más empleado por ser práctico y ajustable a diferentes niveles de inversión, y se emplea para el cultivo de los hongos Orellanas (P. ostreatus). Sistemas que han hecho de la producción de hongos comestibles a pequeña, mediana y gran escala viables, y en muchos países es una actividad de agro-producción rentable que da soberanía alimentaria en sus países y genera recursos económicos. Ejemplo de esto la sustentabilidad de la producción del genero Pleurotus sp. en diferentes continente del mundo. Reportes de la producción mundial de hongos comestibles como actividad de agro-producción son reportadas año tras año y desde los años 65 se han incrementado exponencialmente desde las 300.000 tons en 1965 hasta las 8.200.000 tons en 2010, lo que implica un incremento de más del 2720 %; con el mayor incremento en 1990 y en 2010, años en los que se observó un aumento y cambio en los generos cultivados. En 1970, la producción del Agaricus bisporus y Pleurotus ostreatus representaba el 62 % y el 31 % en la oferta mundial, para el año 1981 estos hongos representaron el 62 % y 12 % respectivamente; luego en 1990 el 35 % y 10 %, en el año 2002 fueron el 35 % y 18 %; siendo para el 2010 el 36 % y 18 % de la producción mundial correspondiente a estas especies (Tabla 6). Dentro de los países con producción de hongos comestibles, resaltan desde 1994 al 2000 la República Popular China con 709.687 ton y Japón con 70.511 ton como mayores productores por el continente asiático, continente que en 1990 represento el 38,49 % del mercado, llegando al 2000 al 69,09 % y a 2011 68,87 %. Estados Unidos con 390.000 ton y Canadá con 72.500 ton por el continente americano, continente que representó el 18,18 % del mercado mundial para 1990, y para el 2000 llegando a representar el 6,09 % y en 2011 el 6,10 % de la 90 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” producción mundial. Por el continente Europeo los Países Bajos, Francia, Reino Unido, Polonia, España y Irlanda con 246000 ton, 150000 ton, 104439 ton, 100000 ton, 80000 ton y 62000 ton respectivamente, representando para 1990 el 41,82 % de la producción mundial total, reduciéndose al 24,48 % para el 2000 (Tabla 6 y 7). Países que nos demuestran que esta actividad se va haciendo rentable en el tiempo. Tabla 6. Principales países productores de hongos para el año 2000. FAO Trade Yearbook (2000). País Toneladas (ton) China 709.687 USA 390.000 Países Bajos 246.000 Francia 150.000 Reino Unido 104.439 Polonia 100.000 España 80.000 Canadá 72.500 Japón 70.511 Irlanda 62.000 Tabla 7. Distribución continental de la producción mundial de hongos comestibles durante 1987 – 2010 estimada en Peso fresco. Ton (1000 ton). Tomado de FAO Trade Yearbook (2010). Continente África América Asia Europa Oceanía Mundo 1990 1997 2000 2009 Ton (%) Ton (%) Ton (%) Ton (%) 7.806 0,38 36.200 0,59 10.538 0,28 16.495 0,23 376.555 18,18 482.900 7,91 46.407 1,22 437.394 6,09 797.103 38,49 4286.300 70,20 2.619.629 69,09 4.941.617 68,85 866.065 41,82 1.003.300 16,43 1.070.276 28,23 1.730.134 24,10 23.534 1,14 297.400 4,87 44.500 1,17 52.051 0,73 2.071.063 100,00 6.106.100 100,00 3.791.350 100,00 7.177.691 100,00 2010 2011 Ton (%) Ton (%) 17.439 0,23 17.716 0,23 432.399 5,81 469.832 6,10 5.122.059 68,82 5.302.486 68,87 1.821.728 24,48 1.849.159 24,02 49.508 0,67 59.580 0,77 7.443.133 100,00 7.698.773 100,00 De la producción mundial de hongos comestibles cabe destacar los primeros países importadores y exportadores de hongos, donde resaltan como principales importadores para el 2000 Reino Unido en Europa, Japón por Asia, y Estados Unidos por América; y como países exportadores Países Bajos en Europa, China por Asía y Canadá (Tabla 8). 91 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tabla 8. Principales países importadores y exportadores de hongos comestibles para el 2000. Tomado de FAO Trade Yearbook (2000). Países importadores Países exportadores País Ton País Ton Reino Unido 59.405 Países Bajos 63.737 Alemania 43.466 China 50.866 Japón 35.218 Irlanda 34.817 Francia 19.740 Bélgica-Luxemburgo 10.425 Países Bajos 17.895 Polonia 12.064 Austria 13.092 Canadá 10.425 EEU 10.917 EEU 7.191 Italia 9.419 Austria 5.802 Canadá 9.002 Francia 5.684 Suecia 7.567 Alemania 4.420 Haciendo un análisis de la producción mundial de hongos comestibles, podemos encontrar que en continentes como África, Oceanía y América la producción de hongos comestibles se comenzó a difundir desde 1990 a porcentajes de producción de entre el 1 al 18 % de la producción mundial, reduciéndose a rangos entre 0,5 % y 7 %; algo que aunque alerta, nos es un reflejo de que aunque los países de estos continentes en su mayoría son países en vías de desarrollo este tipo de actividades les siguen siendo rentables y se mantienen en el tiempo, fundamentadas en diferentes tipos de sistema de producción. Sustentabilidad de la producción del genero Pleurotus sp. en África Ante las propiedades que presenta el cultivo y consumo del hongo Orellanas (P. ostreatus) para disminuir la pobreza y el nivel de desnutrición en el mundo; y además considerar la implementación de esta tecnología como estrategia ecológica sustentable y rentable para la economía, el ambiente y la seguridad alimentaria para las próximas generaciones. En Algunos lugares de África, han tomado la iniciativa de implementar un programa de fungícultura con el cultivo de este hongo como alternativa alimentaria sustentable para reducir la falta de alimentos en su territorio; ejemplo de esto los países Ghana y Zimbabue. 92 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Producción en la Republica de Ghana La Republica de Ghana es un país del oeste de África, limita al norte con Burkina Faso, al este con Togo, al oeste con Costa de Marfil y al sur con el golfo de Guinea (Figura 52); su desarrollo económico es dependiente de sus recursos naturales, como minerales industriales, hidrocarburos y metales preciosos; fundamentada en un diseño digital emergente con una economía mixta y un mercado emergente con un 8.7% de crecimiento en su PIB en 2012. Figura 53. Ubicación geográfica de la República de Ghana. Tomado de MushWorld, 2010. Entre algunas de sus las actividades como sustentabilidad alimentaria destaca la pesca artesanal, que se lleva a cabo por los residentes a lo largo de las regiones costeras de Ghana; actividad poco rentable al convertirse en problema de sanidad, al generar desechos que causan mal olor; esto debido a la rápida descomposición del material proteínico bajo altas temperaturas y humedad, promoviendo la aparición de enfermedades de alto riesgo, que en temporadas de lluvia generan pandemias. Desde el año 1991, En Ghana la implementación de métodos ecológicos de cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus) sobre residuos agroindustriales como alimento animal, y en grandes volúmenes de residuos agrícolas lignocelulósicos (desechos de pescado y materia vegetal) generados anualmente a través de las industrias de procesamiento agrícola y alimentaria (Buswell, 1991; Figura 53). 93 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 54. Los agricultores de la Cooperativa de Mujeres Bonkum. Tomado de Buswell, 1991. Estas prácticas del cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus), fundamentadas en el método de bolsa plástica o método francés, en que utilizan los desechos que suelen ser eliminados por la quema o llevados a vertederos, lo que plantea un peligro para el medio ambiente y la salud humana; y a estas alternativas ecológicas, para el cultivo de hongos comestibles y medicinales (Atipko et al., 2006; Figura 54), lo que ha generado alternativas sustentables en el área agropecuaria. Figura 55. Manejo de los desechos agroindustriales en Ghana para la producción del hongo Orellanas (Pleurotus ostreatus). Tomado de MushWorld, 2010. Uno de los primeros proyectos dirigidos al cultivos de hongos comestibles fue el programa OICI Farmer-to-Farmer consolidando La asociación Fundación Niño Mágico ( www.magicalchild.org ), organización basada en aprender la producción de Shitake y hongo Orellanas, y habilidades de producción de semilla, donde se emplean desechos como cáscaras de yuca, paja y rastrojo de hierbas 94 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” silvestres, el arroz, el maíz, mijo, serrín, subproductos de algodón, palma de aceite subproductos todos utilizados como sustratos potenciales para los hongos; buscando emplear tecnologías limpias para la aplicación de la bioconversión apropiada, tales como la liberación lenta de nutrientes para el cultivo del hongo reduciendo los residuos de forma rentable. Por otra parte, generar la conciencia ambiental necesaria para la aplicación de las leyes de control de la contaminación y que estas se cumplan eficientemente; además del reciclaje de residuos y la suplementación de técnicas en la producción de hongos, especialmente especies de Pleurotus sp. que pueden desarrollarse en una amplia gama de sustratos, lo que permite contribuir a disminuir la contaminación y para garantizar el control de esta en el país (Onokpise et al., 2007). A la producción del hongo Orellanas, se han estimado en Ghana que del peso de los subproductos de los principales cultivos como el cacao, aceite de palma, yuca y maíz, se generan alrededor de 9 millones toneladas anuales (Rasper, 2006), reutilizando una cuarta parte de esta cantidad para el cultivo del hongo Orellanas, llegando a cultivar cerca de 1.200.000 ton en peso frescos, dentro de un periodo de dos meses; asumiendo una eficiencia biológica de 50% y tasa de producción de 0,88 ton por día, siendo esta tasa de producción lo necesario para alimentar aproximadamente 18.000.000 de personas con 1,1 kg de hongo Orellanas para cada uno diariamente. Algunos usos a la cosecha de los hongos Orellanas encontrados por las comunidades Ghanesas (Atipko et al., 2006) resaltan dependiendo de la variedad o especie del genero Pleurotus sp., que por el alto contenido de proteínas de alta calidad con niveles entre los 21 y - el 40% peso en seco, junto a altos contenidos de vitaminas B1, B2, B6, B12, C, D y ricos en minerales esenciales para la salud humana. La cosecha del hongo Orellanas se ha manejado tanto en peso fresco como alimento, como también deshidratado para consumirse en polvo y se utilizarse en los preparados alimenticios para lactantes para un mayor valor nutricional ante el grado de desnutrición proteica que ha sido identificado como uno de los mayores problemas nutricionales en el país. Punto en que enfermedades tales como kwashiorkor, marasmo y la anemia son consecuencia 95 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” debido a que la proteína está ausente en la ingesta dietética diaria de la población Ghanés pueden ser combatidas con el consumo de los hongos Orellanas. Producción en la Republica de Zimbabue La República de Zimbabue (casa de piedra), es un país situado al sur del continente africano, entre el río Zambeze, las cataratas Victoria y el río Limpopo. Carece de costas oceánicas y limita al oeste con Botsuana, al norte con Zambia, al sur con Sudáfrica y al este con Mozambique (Figura 55). Figura 56. Ubicación geográfica de la República de Zimbabue en el continente africano. Tomado de MushWorld, 2010. La República de Zimbabue hasta el 2010 reflejo ser uno de los países con el más bajo índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,140. Sin embargo, se trasformó con la ejecución de grandes reformas sociales en los últimos años se han notado crecimientos en su IDH y según informes al 2015 ahora cuenta con IDH de 0,509 y ocupa el puesto 155 de 188 países del mundo; aunque aún Zimbabue se enfrenta a una amplia variedad de difíciles problemas en su economía, a lo que su sustentabilidad es tras las exportaciones agrícolas, minerales y el turismo constituyen la principal sustentabilidad a la soberanía de Zimbabue. Entre las actividades de agricultura en Zimbabue, destacamos la fungícultura, actividad que sus conocimientos y los niveles de producción de hongos comestibles todavía son limitados, pero de gran interés para su implementación en los últimos años; esto al presentarse una alternativa 96 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” agroecológica que permite el cultivo de un rubro de alto valor nutricional ya que cuenta con un 90% de su población con un grave nivel de desnutrición. Los productores de Zimbabue de hongos comestibles ha desarrollo sus cultivos a través de variedades locales, implementando métodos artesanales para la producción de semilla a partir de los desechos de sus cultivos de trigo y otros cereales, llegando a una producción de estimas de 1200 ton de hongo fresco durante 2 meses, esto ante una producción de trigo de 4000 ton a un promedio de 4 meses para alcanzar la madurez de coseche, que generan al menos 2200 ton de desechos; argumento por el cual el cultivo de hongos comestibles como el hongo Orellanas es una actividad relativamente rentable, ya que tras las 3 cosechas del año de trigo se obtienen hasta 5 cosechas del hongo aproximadamente a una eficiencia biológica del 55% a una tasa de producción de 0,90 ton por día, rublo capas de alimentar a 9 millones de personas con 1,2 Kg de hongos Orellanas por persona diariamente (Canford, 2005). Algunos de los pioneros en el cultivo de hongos comestibles como el hongo Orellanas, resalta el Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia (ITDG) y un equipo de docentes y agricultores de las comunidades de Chalova, en lo que desde sus comienzos han buscado a través de cursos realizar una trasferencia tecnológica del cultivo de estos hongos de forma artesanal partiendo de la diversidad fúngica que en las diferentes comunidades se desenvuelve (Figura 56). El énfasis del entrenamiento por ITDG ha sido impartir experiencia manual a los grupos interesados en el cultivo de hongos comestibles, y a la vez infundir conciencia sobre la importancia de este recurso como son los hongos y los procesos biológicos que ocurren para transformación de los desechos orgánicos; manejando estos talleres de forma teórico-práctico para los aprendices. En las primeras etapas de este proyecto de talleres se implementaron tejado de pasto y desechos orgánicos a lo que lograban una producción de al menos 1 kg de hongo fresco por bolsa de desechos de alrededor de 3 kg, para una eficiencia biológica del 33% a un periodo de 2 meses; llegando a una tasa de producción de 0,55 Kg por día (MushWorld, 2010). 97 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 57. Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia (ITDG) y un equipo de docentes y agricultores en el orfanato de Chalova. Tomado de MushWorld, 2010. La viabilidad a este proyecto del cultivo del hongo Orellanas por las comunidades como transferencia tecnología del grupo ITDG hoy en día han llegado a tener una alta rentabilidad que ha llegado a asegurar una producción de 1kg de hongo fresco por bolsa de desecho a una eficiencia biológica del 60% durante 2 meses y una tasa de producción de 0,9 kg por día (Figura 57). Figura 58. Cursos de fortalecimiento y formación en el cultivo del hongo Orellanas por Grupo de Desarrollo de Tecnología Intermedia (ITDG) en las comunidades de Chalova. Tomado de MushWorld, 2010. 98 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Sustentabilidad de la producción del genero Pleurotus sp. en América Producción en México El cultivo del hongos Orellanas (P. ostreatus) de forma industrial se inició en México para 1974, en la población de Cuajimalpa (Martínez-Carrera et al., 1991). Actualmente, debido al impulso en todos los ámbitos del país. Esto ha dado lugar a innumerables grupos de pequeñas iniciativas de producción a pequeña escala bajo una economía familiar, la cuales comercializan el producto en peso fresco. Según Martínez-Carrera (1997), el cultivo de hongos Orellanas se implementó con dos tipos de tecnologías; una de tipo industrial, que requiere de un composteo aerobio con pasteurización por vapor en túnel; y otra técnicas más rústica; y una de tipo de planta familiar, en que se pueden utilizar procesos de esterilización química a través de la inmersión del substrato en agua alcalina fría o por pasterización en pequeñas cantidades. Esta última tecnología de producción, es limitada y no contabilizada en la economía regional. Los substratos utilizados en este país para el cultivo de Orellanas suelen variar, aunque los más frecuentes son el olote, el tamo y el rastrojo de maíz, las pajas, y la pulpa de café, entre otras. La elección depende de la disponibilidad según la época del año. Los aislados o cepas utilizadas para el cultivo del Orellanas son principalmente variedades de la especie P. ostreatus y P. eryngii, las cuales pueden ser de origen nacional o extranjero. Entre los problemas de cultivo más frecuentes, están los daños causados por los deuteromicetos como Trichoderma sp., Monilia sp. y Penicillium sp. en la fase de producción de semilla y de incubación del substrato, y por Coprinus spp. y Poronia sp. durante la fructificación (Guzmán et al., 1993; López et al., 1996; Leal-Lara, 1998). 99 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Producción en Estados Unidos y Canadá En Estados Unidos la fungícultura industrial de los hongos Orellanas (Pleurotus sp.) se inició en los años 70 (Royse y Schisler, 1987). Sin embargo, la importancia del cultivo de la variedades de especies del genero Pleurotus sp. fue realmente significativa en las estadísticas de producción en América para los años 80, esto debido a la falta de un mercado y producción constante; llegando para 1998 a la producción de 908 ton (Tabla 3); producción que hizo con desechos agrícolas como rastrojo de trigo picado, cáscara de semilla de algodón o con mezclas de ambos, sustratos que se diferencian en su composición, estructura y retención de agua, factores que afectan el crecimiento y la fructificación de estos hongos (Royse, 1997). En Canadá, autores como Rinker y Chalmers (1998), estiman que se producen entre 600 y 900 ton de diferentes variedades de especies de P. ostreatus y especies del genero Pleurotus sp., principalmente en las regiones de Ontario y Columbia Británica desde los años 70. Para el cultivo del hongos Orellanas en gran parte de Canadá, se emplean substrato a base de aserrín suplementado con rastrojo de trigo u tuza de maíz, ya sea esterilizado o pasteurizado. El uso de este último en la provincia de Ontario recuerda la preparación del champiñón, ya que el tuza se tritura hasta un tamaño de 1 – 1,5 cm, al cual se pone en fermentación aeróbica por 6 semanas con volteos frecuentes, periodo durante los cuales se repone el agua evaporada, y finalmente se coloca en bolsas para pasteurizarlo por lo menos 4 horas. Otros países El cultivo de Pleurotus sp. adquiere cada vez mayor interés en los países de Centro y Sur América; aunque no existen estadísticas oficiales al respecto, sin embargo, se sabe que el hongo Orellanas es cultivado en Cuba, Colombia, Guatemala, Venezuela y Brasil. Por otra parte, se sabe que se han desarrollado pequeñas empresas de producción a mediana y gran escala en El Salvador, Perú, Ecuador y en general en aquellos países donde se cultiva A. bisporus como 100 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Argentina y Costa Rica (Sánchez & Royse, 2001); y es que dada la gran facilidad de cultivar al genero Pleurotus sp., es predecible que su producción se siga incrementando años tas años y que se inicie en otros países no citados ahora o que se logre la producción masiva en los diferentes países en que se está iniciando; sin embargo, por la falta de una tradición por el consumo de los hongos comestibles en esas naciones probablemente se hará más lentamente lento iniciar un mercado. Resumen En resumen, es previsible que la producción del genero Pleurotus sp. en todo el mundo se continuará realizando debido a la facilidad de su producción y porque representa una alternativa alimenticia sustentable y rentable, que muchos países han considerado para su seguridad alimentaria. Siendo en la medida en que la tecnología existente se adapte a las condiciones de los países de Centro y Sudamérica, la producción del genero Pleurotus sp en esta región podrá incrementarse en los años venideros y podrá ser integrada como una alternativa de seguridad alimentaria. Países como Venezuela ante su alta biodiversidad y estrategias para promover el uso racional y responsable de los ecosistemas satisfaciendo las necesidades sociales hacer uso de esta tecnología será base a una soberanía y seguridad alimentaria sustentable y rentable. 101 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” CAPITULO IV METODOS DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus) “Que tu alimento sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento“ Hipócrates El cultivo de hongos comestibles es una actividad productiva basada en tecnologías limpias para el ecosistema y muy fácil de realizar, que se puede desarrollar en forma personal, grupal, familiar y por comunidades, desde sus inicios se ejecutó a través de la colecta, pasando luego por la producción artesanal con el cultivo abierto por fermentación de estado sólido (FES) hasta llegar en la últimas décadas, con la producción por cultivo cerrado e industrial explotando el cultivo de especies como A. bisporus (Champiñón), P. ostreatus (Hongo Orellana) y L. edodes (Shitake) Por las facilidades del fungícultura y las propiedades de los residuos del cultivo, permite la transformación de los desechos agroindustriales y agrícolas, para la producción de un alimento de alto valor nutricional, que por su alto contenido proteico y la presencia de sustancias activas como suplementos dietéticos, compuestos nutracéuticos y sustancias anticancerígenas; el cultivo de hongos comestibles y medicinales como el genero Pleurotus sp. se va haciendo un avance y desarrollo tecnológico de alto interés de estudio y aplicación agroecológico para la soberanía y seguridad alimentaria de muchos países, en que hoy días se aplica. Cultivo del hongo comestible Pleurotus ostreatus El cultivo de los hongos Orellanas (P. ostreatus) representa un proceso biotecnológico industrial, económicamente viable; proceso fundamentado en la 102 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” degradación de una amplia variedad de substratos lignocelulósicos en un amplio rango de temperaturas permitiendo así aprovechar diferentes desechos agronómicos, a través de los métodos que actualmente se conoce como la Fermentación Estado Sólido (FES), métodos de cultivo utilizados tanto en la transformación de residuos en alimentos para animales, como en la producción de alimento de alto potencial nutricional para la dieta humana y que de sus desechos se obtiene biofertilizantes. Así mismo, otras formas de producción es la Fermentación Líquida Sumergida (FLS) para la producción de biomasa, complejos biológicos activos y enzimas (Smith et al., 2002). La fermentación en estado sólido para cultivo de hongos Orellanas (Pleurotus ostreatus) La Fermentación en Estado Solidos (FES) es un proceso de transformación de material biológico en el cual el sustrato sólido carece de agua libre permitiendo el desarrollo de microorganismos que crecen sobre la superficie o en el interior de una matriz porosa para la degradación del sustrato; este término FES fue empleado por primera vez Hesseltine (1977) como un proceso de fermentaciones en las que el sustrato empleado no es líquido. La FES es utilizada tanto en la producción de ensilados, como en el cultivo de hongos comestibles y en procesos biotecnológicos industriales con la obtención de metabolitos primarios y secundarios como enzimas, sustancias químicas, alcohol y su aplicación como cultivos iniciadores (Roussos et al., 1997). En el campo del cultivo de hongos comestibles la FES se ha visto como la forma más eficiente de conversión de residuos vegetales en alimento de alto valor nutricional, con una importancia ecológica que radica en la utilización y reciclaje de más de 280.000 toneladas anuales de subproductos agrícolas y agroindustriales que pueden ser usados puros o mezclados (Bermúdez et al., 2003). 103 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Ejemplos de estos potenciales de la FES es el Cultivo del Hongo Orellanas (P. ostreatus) actividad económica que ha implicado la utilización de sustrato sólido en matrices, medios agarizados, y desecho de naturaleza lignocelulósicos, la degradación de la lignina y producción de alimento para la dieta humana con alto valor nutricional (Gregori et al.,2007); que al terminar de utilizar todos los potenciales del sustrato para el hongo, el cultivo llega a un punto al que denominamos como compost agotado; estado en que solo quedan los desechos de la producción, materia prima que presenta propiedades de gran interés en la agricultura por el potencial de estos residuos y subproductos agrícolas, ya sea para la transformación en alimentos para animales o como sustratos primarios para la producción de enzimas por otros microorganismos o a partir de estos desechos. La FES para Producción de Biomasa Micelial y Hongos (Pleurotus ostreatus). La FES para la producción de biomasa micelial se ha utilizado en el cultivo del genero Pleurotus sp. a través de medios agarizados, medios de los que destacan extracto de malta agar (MEA) y Agar Papa Dextrosa (PDA) que han permitido la caracterización de estos microorganismos, determinando las tasas de crecimiento micelial, las condiciones óptimas de crecimiento micelial del hongo, y evaluar los efectos fisiológicos de la temperatura, pH, de diferentes fuentes de carbono, nitrógeno y suplementos de sales inorgánicas sobre el micelio (Guo et al., 2006); además por medio del cultivo de estos hongos en sustratos no convencionales como los desechos agroindustriales para la producción de micelio y la producción de hongos; método en que se ha podido estudiar los diferentes sustratos y las proporciones de estos para el crecimiento optimo del micelio, la propagación del micelio dentro del sustrato, la inducción de la fructificación y el rendimiento de producción (Yildiz et al., 2006). 104 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Fermentación líquida sumergida con el genero ¨Pleurotus sp. Las técnicas de FLS se han desarrollado para una variedad de hongos comestibles en la propagación de micelio en una mayor eficiencia que por FES en lo que se conoce como la producción de semilla líquida que luego es el inóculo para la fructificación por FES en lo que es el cultivo del Hongo Orellanas (P. ostreatus) de lo cual hablaremos más adelante; así también para la producción de biomasa micelial para alimento animal, aplicaciones farmacéuticas y de suplementos dietéticos, además de la conversión de biomasa de residuos y la producción de enzimas; siendo así un método que permite la posibilidad de alta producción de biomasa en un espacio compacto, menos tiempo y con menos posibilidades de contaminación (Yang y Liau, 1998; Friel y McLoughlin, 2000). Proceso de producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) Una vez que hemos hablado de los métodos y técnicas que son fundamento de la producción del Hongo Orellanas (P. ostreatus), podemos hablar de cómo iniciarse en el cultivo de este hongo a pequeña, mediana o gran escala, cubriendo cada una de las variables y dificultades por las que muchos agroproductores abandonan este rubro al seguir el modelo de producción de hongos comestibles de Stamets (2000), trabajando a partir de un tejido fúngico, luego la semilla fúngica primaria para pasar a la semilla fúngica secundaria, fructificación y cosecha (Figura 58). 105 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 59. Cultivo por Fermentación en Estado Solido (FES) de hongos comestibles. Tomado de Stamets, 2000. Producción de Semilla Fúngica El termino semilla fúngica, se refiere al micelio de partida para inocular los sustratos para el cultivo de hongos comestibles; en el caso de los hongos comestibles del genero Pleurotus sp. a ésta semilla se le conoce como semilla blanca, esto por el color blanquecino del micelio. En esta etapa de producción de semilla fúngica es cuando mayor cuidado hay que tener y en cuyo proceso se 106 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” corre el riesgo de pérdida del todo el material por el establecimiento de hongos competidores u otros microorganismos, por lo que se le recomienda a los pequeños productores, comprar la semilla a laboratorios comerciales que certifiquen su idoneidad. Sin embargo, este proceso de producción de semilla fúngica puede hacerse por pequeños y grandes agro-productores o en casa de forma casera; después de un curso de capacitación, acondicionando una habitación y tomando todas las precauciones de profilaxis para mantener un ambiente higiénico (Quimio, 2001). Para el caso de preparar nuestra propia semilla podemos partir de cuerpos fructíferos o carpóforos de Hongos Orellanas de la tienda local, o salir de excursión por el bosque y haciendo hincapié en buscar en troncos en descomposición o caídos, en que el Hongo Orellanas (P. ostreatus) se encuentre; una vez que tenemos los hongos para la obtención de un cultivo puro de hongo, se le realizan múltiples lavados con agua destilada e hipoclorito de sodio al 0.8 % (cloro de la casa), con esto para asegurar limpiar la superficie de los hongos. Una vez lavados se tienen dos opciones para la obtención del cultivo puro o aislado del hongo: Aislamiento por medio de tejido: Este tipo de aislamiento es una de las formas más simples de obtener un aislado y el resultado es una copia idéntica del hongo del cual se ha obtenido el tejido; todo esto a través de un ambiente de absoluta asepsia, incluyendo los materiales previamente esterilizados, se coloca el carpóforo del hongo en un envase, el cual deberá estar en buen estado y libre de tierra y/o insectos, condiciones para las cuales al carpóforo previamente hemos lavado con hipoclorito de sodio. El carpóforo del hongo se corta longitudinalmente con una navaja; y con la ayuda de unas pinzas estériles, se toman fragmentos del micelio del hongo y se colocan en cajas de Petri con medio de cultivo como PDA (Figuras 107 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” 59 A. y 59 B.), el cual podemos preparar de forma artesanal, como se describe en el anexo 1. Figura 60. Aislamiento por medio de tejido. A) Manipulacion del carpóforo para la toma de los fragmentos de micelio. B) Forma de colorcar el trozo de micelio sobre el medio de cultivo. Tomado de Hernández G., 2002. Las cajas con los aislamientos se incuban a 28°C, de preferencia en la obscuridad; después de 3 o 5 días, se observará crecimiento micelial en forma algodonosa sobre la superficie del medio. El color de éste micelio será blanco o un blanco amarillento, lo que indicará que el aislamiento se realizó correctamente. Se deben seleccionar los cultivos con mejor apariencia y transferirse a nuevas cajas con medio de cultivo. Aislamiento por medio de Esporas Para llevar a cabo este aislamiento, se deberá contar con una esporada del hongo, la cual podemos obtener si colocamos el píleo del hongo con las láminas hacia abajo sobre un papel estéril por un tiempo de 6 a 8 hrs; todo esto dentro de una campana, que por comodidad muchas veces puede ser un vaso de precipitado de alta capacidad volteado, esto para evitar corrientes de aire, la contaminación y favorecer un ambiente húmedo en la deposición de las esporas sobre el papel (Figura 60.A). Transcurrido el tiempo, se retira el hongo del papel, quedando sobre éste impreso las esporas en forma de una huella radial, de preferencia se seca en una 108 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” incubadora durante 24 hrs. a 28 - 30°C. Una vez obtenida la esporada sobre el papel, con una navaja o tijeras estériles se corta un pequeño fragmento de aproximadamente 1x1 cm, que se sumerge en 100 mL de agua destilada estéril, agitándose para que las esporas se disuelvan en el líquido, obteniendo una solución de esporas. De esta dilución de la esporada, con ayuda de una pipeta, se toman 0.5 mL y se colocan en cajas de Petri con medio de cultivo como PDA, y con ayuda de una rastrillo triangular de vidrio rastrillamos ligeramente el inóculo para distribuir homogéneamente las esporas por todo el medio (Figura 60.B). Las cajas se incuban en las mismas condiciones mencionadas para el aislamiento por tejido y 4 o 6 días después, se observará el desarrollo del micelio algodonoso. Todo este proceso se debe realizar en condiciones de esterilidad absoluta. Una variante a este método de aislamiento es que una vez obtenida la solución de esporas inocularemos bolsas de una capacidad de 1 o 2 kg, con tuza de maíz molida a un tamaño de partícula de 2 mm, que previamente hemos hidratado por 12 h, luego hemos empacado y esterilizamos por 2 o 4 hrs a 121 psi. Una vez inoculadas estas bolsas, incubamos en obscuridad a una temperatura de 22 - 28 °C y con una humedad relativa al 60 %; después de 5 o 8 días en el sustrato aparecerán pequeños puntos blancos de micelio, con ayuda de una haza tomaremos estos pequeños puntos para sembrar en placas de Petri con medio Agar Papa Dextrosa (PDA), donde colocaremos equidistantemente entre 3 o 5 puntos blancos de la bolsa; una vez inoculadas las placas esperamos entre 4 y 8 días, se observará el crecimiento micelial en forma algodonosa sobre la superficie del medio, haciendo cada vez más grandes y de haberse dado el proceso de plasmogamia por las hifas haploides producto de la germinación de las esporas en el sustrato, estos micelios deberán tener un crecimiento radial, de un aspecto grueso y de forma superficial ceveliforme; con estas observaciones pudiéramos decir que se obtuvo micelio dicariotico y obtuvimos el cultivo puro, pero para asegurarnos que es micelio vegetativo debemos tomar con ayuda de la haza una pequeña muestra del micelio y montarla al microscopio, procedimiento en que le debemos aplicar una tinción simple con safranina para vislumbrar en el microscopio la morfología de las hifas del micelio; buscando en las hifas la presencia de fibulas, estructura única del micelio dicariotico 109 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” por el proceso de duplicación y tras-localización de los núcleos de la célula madre a la célula hija, si se observa esta estructura en efecto se ha logrado obtener el cultivo puro. En este tipo aislamiento se obtiene un cultivo llamado policlonal por el hecho de que se logran obtener múltiples aislados producto de la recombinación de las esporas del hongo (Figura 60.C). Ventajas de este tipo de aislado, es que podemos cruzar aislados silvestres con aislados o cepas comerciales, mejorando así las características del aislado silvestre. Desventajas, hay altas posibilidades de contaminación y el aislado por ser un recombinante en la producción se pueden perder o ganar propiedades del microorganismo, hecho que se reflejará en los rendimientos de producción y las características organolépticas del hongo. Figura 61. Aislamiento por medio de esporas. A) Obtención de esporada. B) Dilución de la esporada, a partir de un trozo de la esporada. C) Formación de la fíbula. Tomado de Hernández G. , 2002. Una vez que hemos obtenido los aislados debemos tomar en cuenta el envejecimiento, la viabilidad y la pérdida de las características propias de las cepas o aislados de los hongos con que trabajamos, para lo que se hace necesario preservarlas adecuadamente. Para ello, las cepas o aislados se deben transferir o refrescar periódicamente a nuevas cajas de Petri con medio de cultivo nutritivo. La resiembra o transferencia se realiza tomando con una aguja de disección estéril un fragmento del micelio del hongo y se coloca sobre el medio de cultivo de 110 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” la nueva caja de Petri, incubándoseles a 28 °C y una vez que el micelio cubre toda la superficie del medio agarizado, tiempo de 10 a 15 días; las cajas se almacenan bajo refrigeración a 5°C. El tiempo entre cada resiembra es aproximadamente de 3 a 6 meses, dependiendo de la cepa o aislado y cuidados en almacenarla. De igual manera, las esporadas que se hayan obtenido, se pueden preservar en bolsas de polietileno con material deshidratante, como silicagel (gel de sílice), para favorecer que la esporada se mantenga seca. También se pueden almacenar en pequeños frascos con tapa de rosca a 5 °C. Uno de los mejores métodos de almacenamiento de las cepas y aislados de hongos es en medios agarizados nutritivos y crioprotectantes dentro de un contenedor con nitrógeno líquido, ya que se conserva a largo plazo a éstos al reducir la actividad metabólica del micelio hasta dejarla casi completamente detenida a -196 °C, preservando así su potenciales genéticos. Ventajas de este método de almacenamiento es que se conservan las capas y aislados viables por muchos años sin necesidad de hacer resiembras periódicas, manteniendo sus características originales de forma, color y rendimientos en la producción. La desventaja de este método es que debido a su alto costo y a la delicada técnica para almacenar las cepas, sólo es utilizado en instituciones de investigación o por productores que van a escala de producción para la exportación. Preparación de la Semilla Fúngica Cuando ya tenemos las cepas y/o aislados de los cuales partir para el cultivo del Hongo Orellanas (P. ostreatus), procedemos a preparar la semilla fúngica, a la cual generalmente llaman semilla fúngica primaria; para este paso como veníamos hablando de los métodos de cultivo de este hongo, tenemos dos metodologías que son válidas de utilizar para asegurar obtener una gran cantidad de biomasa del hongo en poco tiempo y en pequeños espacios, que luego invadan rápidamente el sustrato final para darse la inducción de la fructificación y obtener la producción. 111 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Semilla Fúngica Sólida: La semilla fúngica solida es el método convencional por FES, en que el sustrato son cereales con concentraciones óptimas de azúcares y proteínas solubles para el crecimiento y la alta producción de biomasa por el Hongo Orellanas (P. ostreatus); dentro de los cereales más utilizados tenemos el trigo, maíz y sorgo, sustratos de alto costo ya que son parte de la dieta humana y animal; pero son los que reflejan mejor rendimiento para el hongo en el proceso de invadir y fructificar sobre el sustrato final. Para este proceso partimos de los granos del cereal, los cuales previamente debemos hidratar por 24 h, proceso en que retiramos las semillas que no fueron viables, reconocidas por que son las que flotan; una vez separadas y pasadas las 24 h de hidratación pasamos a escurrirlas y a almacenarlas en frascos de vidrio con tapa a un volumen de 7/8 del volumen de capacidad, en general se pueden usar frascos de 500 mL; luego esterilizamos los frascos en un autoclave por 2 h a 121 psi o podemos pasteurizarlos a baño Maria a 100 °C por 8 h. Tras este previo tratamiento de los cereales, tomamos un cultivo de las cepas o aislados del hongo en medio PDA que haya crecido hasta invadir casi toda la toda la superficie de la placa, con ayuda de un descorazonador de aceitunas estéril, procedemos a tomar discos de micelio de un radio de 0,5 cm, los cuales usaremos para inocular los frascos con sorgo; una vez que hemos colocado entre 5 a 10 discos por frasco procedemos a cerrar y agitar los frascos buscando llevar los discos hasta el fondo del frasco; al hacer esto, procedemos a incubar los frascos en un espacio con total obscuridad a una temperatura de 28 °C por 35 o 45 días; periodo en que estaremos revisando todos los días cómo el hongo va invadiendo el frasco hasta que todo el frasco tenga una consistencia de turrón, es decir, punto en que micelio blanco está por todo el frasco con incrustaciones de pequeñas partículas de los cereales; en caso de que el hongo se detenga su crecimiento y no invada todo el frasco, a los frascos se le deberá golpear contra la mesa buscando fragmentar el micelio y mezclarlo de nuevo con el cereal que aún no ha sido invadido (Figura 61). 112 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Una vez que los frascos inoculados llegan a la consistencia de turrón se pueden usar para el paso preparación de semilla fúngica segundaria para una producción a gran escala del hongo, y si es a pequeña escala se pasa a la siembra sobre el sustrato final para la fructificación de los hongos. Ventajas de está técnica de producción de semilla fúngica ante otras técnicas son la preservación de las cepas o aislados por largos períodos de tiempo para luego pasar a su utilización, a las cepas o aislados se les favorece a aumentar su biomasa; desventajas: no se aprovecha por completo el sustrato que se implementa para esta etapa, se corren riesgos de que el hongo se pasme en esta etapa, se esperan largos periodos de tiempo para producir considerables cantidades de biomasa y hay altas posibilidades de contaminación. Figura 62. Semilla fúngica solida del hongo Orellanas (P. ostreatus). Tomado de Hernández G. , 2002. Semilla Fúngica Líquida: La producción de semilla fúngica liquida, es una alternativa que hablábamos en la FLS, ya que nos permite generar una alta producción de biomasa en un espacio compacto aprovechando por completo el sustrato a emplear, ésta biomasa se genera en tiempos más cortos y con menos posibilidades de contaminación. 113 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” En esta técnicas de producción de semilla fúngica partimos de sustratos de naturaleza lignocelósica similar al sustrato final de fructificación que podamos llevar hasta el punto de harina; para esto previamente lavamos los sustratos para retirar fungicidas, luego secamos a 60 °C, dejando al sustrato con una concentración de agua relativa del 12 %, en ese grado de humedad procedemos a moler a estos sustratos en un molino de martillo a un tamaño de partícula de 0,01 mm. Al tener las harinas pasamos a la preparación de los medios de cultivo no convencionales, que vendrían siendo los medios de las harinas obtenidas, preparados a la concentración optima de cultivo según sea los reportes o las pruebas que hagamos; para estas pruebas se debe evaluar las concentraciones optimas de cada una de estas harinas y para ello se hace un perfil de concentraciones partiendo de concentraciones desde 1 g/L, 5 g/L, 10 g/L hasta los 30 g/L, mezclando las diferentes cantidades de harina con agua destilada. Una vez preparadas las diluciones de las harinas, se precede a cocinar los medios con ayuda de una plancha de calentamiento con agitación o la cocina y varilla de agitación, llevándolos a hervir por 10 min; para luego con ayuda de un filtro separar la fase soluble del medio de la insoluble, recuperando de cada medio la fase soluble y luego enrazar el volumen recuperado hasta la cantidad del volumen inicial; en este punto los medios quedan preparados y listos para esterilizar. La inoculación de estos medios no convencionales, se parte de cultivo de las cepas o aislados en medio PDA en el hongo haya invadido toda la superficie de la placa de pettri, con ayuda de un descorazonador de aceitunas estéril tomamos discos de 0,5 cm de diámetro de la placa e inoculamos por botella con medio Papa Dextrosa (PD) previamente preparado, una vez inóculado este medio PD se pasa a incubación en obscuridad a 28 °C bajo agitación de 1500 rpm hasta que el hongo crezca por toda la botella como pequeñas esferitas conocidas como mico-esferas, las cuales en un punto cambiarán la densidad del medio y todo el medio se hace un bloque de esferas (Figura 62). 114 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 63. Semilla fúngica liquida del hongo Orellanas (P. ostreatus). A) Semilla liquida de hongo presentando las micoesferas de micelio. B) Sustrato final inoculado con la semilla liquida del hongo Orellanas (P. ostreatus). Tomado de.Hernández G., 2002. Cuando el medio llega a este punto, en un espacio estéril traspasamos el micelio al baso de una licuadora estéril, después de este paso, usamos la licuadora para romper el micelio hasta fragmentos del mismo tamaño en la solución; obteniendo solución que pudiéramos llamar homogénea en micelio, con ayuda de un sistema de inyección que comprende mangueras e inyectadoras pasamos 5 mL de este homogénado a volúmenes de medios de cultivo no convencionales que sean 5 veces menores al tamaño del frasco, esto para mantener las respiración del hongo a una condición optima por efecto de la agitación y la superficie de contacto que el hongo tendrá. Una vez inoculados los medios no convencionales, se incuban en obscuridad a 28 °C bajo una agitación de 1500 rpm durante un tiempo de 9 a 12 días, al concluirse este tiempo por métodos gravimétricos determinamos que concentración de los medios dio mayor producción de biomasa. Acompañado a estas experiencias también debemos hacer un curva de crecimiento del hongo en la concentración del medio no convencional que mayor biomasa produjo, para esto repetimos todo el proceso de evaluar la concentración optima de medio no convencional, pero preparamos el número de botellas con medio necesarias para que durante 12 días podamos retirar y filtrar cada día tres botellas y por gravimetría determinar la biomasa producida; al graficar los datos recopilados determinaremos los parámetros de crecimiento del hongo en los medios no 115 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” convencionales como es la tasa de producción de 1 g de micelio por día, el rango de tiempo en que el hongo está en la fase de crecimiento exponencial, periodo en que la tasa de duplicación celular es acelerado, y hasta que día la producción de micelio es viable. Con estas experiencias o pruebas sobre los medios no convencionales logramos estandarizar y optimizar la preparación generar semilla liquida de las cepas o aislados; consideraciones que para la inoculación de una semilla segundaria o del sustrato final para la fructificación del hongo, permite acortar el tiempo de invasión de todo el sustrato e inducir más rápido la fructificación. Ventajas de esta técnica de preparación de la semilla fúngica con respecto a otras al reducir en costos del sustrato a emplear, se ocupa menos espacio para sus preparaciones, se genera una mayor cantidad de biomasa y de mejor calidad en menos tiempo, y se favorece la adaptación y dispersión del hongo en el sustrato. Desventajas, este tipo semilla no se puede conservar por mucho tiempo, por lo cual una vez obtenida se debe utilizar, ya que mientras más tiempo se espera para su uso, este se ira envejeciendo perdiendo así viabilidad. Ya obtenidas las semillas fúngicas, dependiendo de la magnitud de la producción de Hongo Orellanas (P. ostreatus), esta semilla se puede usar directamente como inoculo de invasión del sustrato final para la fructificación de los hongos, esto si estamos a consideración de una producción a pequeña o mediana escala en lo que manejamos es entre 30 a 100 kg de sustrato; ya para cantidades más grandes hasta miras a una producción industrial, se hace necesario emplear lo que se denomina semilla segundaria, semilla que viene siendo el uso del sustrato final para la fructificación, que en este caso se inócula para que aumentemos la biomasa del hongo, adaptando al hongo al sustrato final; acortamos el tiempo de adaptación del hongo al sustrato de fructificación y con esto se reduce el tiempo de inducción de la fructificación. Para este paso el sustrato final a utilizar como los desechos agroindustriales como bagazo de caña, pasto de elefante o tuza de maíz, se le lavan previamente, luego se cortan hasta un tamaño de partícula de 1 cm; a este 116 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” le enriquece con cal (carbonato de Calcio) a una relación de 200 g por kilo de sustrato, después se ponen en remojo por 24 o 48 hrs, después se escurren los sustratos, se empaquetan en bolsas termo-resistentes y se pasteurizan a baño maria a 100 °C por 4 o 8 hrs dependiendo de la cantidad de sustrato. Una vez que tenemos los sustratos preparados procedemos a inocular los sustratos con la semilla fúngica primaria, esto en un ambiente estéril y cerrado, pasando a un contenedor de 10 o 20 kg de capacidad los sustratos y las semillas para mezclarlos en una relación de 100 g de semilla por 200 g de sustrato. Después se empacan las mezclas en bolsas de una capacidad de 1 o 2 kg, de allí pasamos a incubarlas en obscuridad a 28 °C hasta que estas bolsas lleguen a la textura de turrón, punto en que ya se pueden usar para inoculación de cantidades industriales de sustrato para la fructificación del hongo. Si éste el inóculo secundario no se emplea inmediatamente se puede conservar de preferencia en obscuridad y en refrigeración a 5°C hasta por al menos tres meses, aunque lo ideal es utilizarlo a la semana de estar en refrigeración. Recomendaciones en esta etapa de la producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) para evitar problemas de contaminación por bacterias u hongos competitivos en nuestra semilla; en el caso de la semilla fúngica sólida se debe controlar el contenido de humedad del cereal, tomar en cuenta la temperatura y el tiempo de esterilización, cuidar la asepsia y limpieza de los utensilios empleados en la inoculación. Es recomendable agregar a las semillas de los cereales antes de la esterilización 3,5 g de carbonato de calcio (cal) por cada Kg de semilla, para disminuir la acidez y para que los cereales no se apelmacen. Para la preparación de la semilla fúngica primaria y secundaria se pueden utilizar otros recipientes, como frascos de vidrio con tapa de rosca o de plástico resistentes a la esterilización; el utilizar bolsas termo-resistentes es más recomendable por costos, y manipulación de la semilla fúngica es mejor. Es importante verificar que los granos no hayan sido tratados químicamente por plaguicidas y/o fungicidas previamente, por lo cual es importante lavar varias veces antes de utilizar para retirar las posibles trazas que contengan. 117 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Si se preparan las semillas fúngica y las almacenamos más tiempo del recomendado, esta puede ser utilizada si no presenta contaminación y/o perforación de la bolsa, pero la invasión sobre el substrato para la fructificación será más lenta, se alarga el tiempo de incubación y disminuye la producción del hongo. La Fructificación Cuando se tiene ya la semilla fúngica, se tiene dos opciones para la producción del Champiñon Ostra (P. ostreatus) y son, 1) comercializar la semilla producida a otros agro-productores e interesados en desarrollar esta actividad, y 2) llevar la producción de hongos comestibles hasta su fructificación; en el caso de decidirse por esta última opción tenemos que tomar en cuenta la selección del sustrato a emplear para llegar a una producción optima y rentable del hongo. Selección de substratos Para hablar de la selección de sustrato para la producción del Champiñon Ostra (P. ostreatus), primero debemos de la naturaleza del hongo, la cual como hongos descomponedor es de hongo de descomposición blanquecina, esta denominación se debe a que degrada la materia orgánica que presenta lignina y celulosa como diversos esquilmos agrícolas (pajas, rastrojos), desechos agroindustriales (bagazos de caña de azúcar, tuza de maíz, cáscara de café, cascara de cacao, entre otros), y/o forestales (aserrín y viruta de diversas maderas); compuesto que le dan la coloración oscura a la madera, y al hongo actuar sobre estos sustratos por su actividad enzimática se van haciendo blanquecinos, dejando el resto de la materia para otros microorganismos. Sabiendo esto, es indispensable conocer la disponibilidad y abundancia del sustrato que cumpla con las necesidades del hongo en la región en donde se 118 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” piensa cultivar el hongo para producir; y tomar en cuenta el buen precio de adquisición y que sea fácil de transportar. Algunos de los substratos más utilizados para el cultivo de estos hongos son la cascara de café y cacao, la tuza de maíz y el bagazo de caña de azúcar. Algunas veces, es recomendable hacer una combinación de substratos en diferentes proporciones, para incrementar la producción de los hongos. Tratamiento de los substratos Una vez seleccionados los substratos finales en el cultivo del Hongo Orellanas (P. ostreatus), es necesario someterlos a un tratamiento previo a su implementación, que consiste básicamente en aplicarles calor para disminuir la flora microbiana nociva presente en ellos y de esta manera evitar que otros microorganismos compitan por espacio y nutrientes con el micelio del hongo. Para ello en el caso de algunos substratos podemos aplicarles una fermentación aerobia, para proporcionarles una microflora capaz de proteger al micelio del hongo de otros microorganismos competidores; para este proceso nos referimos a poner a comportar al aire libre los sustratos, tipo de fermentación al aire libre por llevarse a cabo comúnmente en áreas descubiertas y porque en esta fase no existe una regulación en los procesos físicos, químicos y microbiológicos que ahí se presentan. Su tiempo de duración puede variar entre 10 y 23 días dependiendo de diversos factores ambientales y la composición de los sustratos. Para realizar esta fermentación homogéneamente, es necesario colocar el o los substratos en forma piramidal, humedeciendo con agua y tapándolo con un plástico para mantener el calor y la humedad. Dicho substrato debe voltearse cada 3 días para favorecer la aireación y el proceso de fermentación. En el caso de los sustratos que no requieren de fermentación, deberán mantenerse deshidratados y libres de plagas; y para ellos la pasteurización después de un lavado e hidratación de los sustratos es la técnica común de 119 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” tratamiento del substrato para el cultivo del genero Pleurotus sp., y su propósito es preparar a dicho substrato para un eficiente desarrollo del hongo. Este método puede aplicar de dos formas distintas: Pasteurización con vapor: Tratamiento que consiste en pasar el substrato en una área cerrada, ésta puede ser un pequeño cuarto de concreto o un recipiente metálico, y se le pasa vapor por arrastre desde una generador con una caldera eléctrica, de gasoil o gasolina, por medio de tubos de cobre o mangueras resistentes al calor. Se recomienda que la temperatura alcance entre de 70 – 80 °C y que el substrato se mantenga de 4 a 6 hrs. en esa condición. Pasteurización por inmersión en agua caliente. En este paso al substrato se le sumerge en agua caliente (75 – 80 °C) durante 1 a 2 hrs. Una vez llevada a cabo la pasteurización del substrato, éste estará listo para ser sembrado con la semilla o inóculo previamente preparado. Entre recomendaciones habituales para la manipulación del sustrato para fructificar al hongo tenemos en el caso del uso de pajas o rastrojos, que estos deben ser cortados en trozos de 3 a 5 cm por medio de una picadora u otro sistema que cumpla la misma función, esto nos permitirá una mejor retención de humedad en el substrato, se evitará que las bolsas se rompan en el momento de la siembra y que el micelio del hongo invada el substrato con mayor facilidad, por una mayor relación superficie de contacto/volumen de invasión. Para los sustratos a pasteurizar es importante que la temperatura de pasteurización se mantenga estable, porque si se eleva demasiado puede ocasionar cambios en la composición química del substrato provocando la solubilización de azúcares simples, predisponiendo al substrato a una mayor invasión de hongos contaminantes que impiden el óptimo desarrollo del Hongo Orellanas (P. ostreatus); de manera contraria, al pasteurizar a temperaturas 120 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” inferiores de 55 °C se evita destruir microorganismos competidores presentes en el substrato. Y por último siempre hay que verificar que los substratos utilizados para el cultivo del hongo, no hayan sido previamente tratados con plaguicidas o fungicidas. Siembra y Producción de los hongos Orellanas (P. ostreatus) Para la siembra y producción de los hongos Orellanas (P. ostreatus) como veníamos hablamos partimos del micelio dicariotico que lo podemos obtener de un laboratorio o empresa especializada, e incluso producirlo nosotros mismos partiendo de un pleuroma de P. ostreatus. Ahora cuando vamos a los pasos finales como es la siembra en el sustrato final y la producción de los carpoforo hay ciertas consideraciones que hay que tomar. Siembra en el sustrato final Para este paso del proceso de cultivo de hongos comestibles como P. ostreatus existen varios procesos, dependiendo del sistema de cultivo que se quiera implementar; para el caso de los Sistemas Americano y Holandés, en que se preparan bandejas de sustratos y la semilla fúngica primaria es regada sobre este y bajo condiciones controladas se va dando la invasión y fructificación de los hongos. El sistema de troncos de cultivo, proceso en que se remojan clavijas tablillas de madera de 3 cm de largo durante varios días, después se las escúrre y se les inocula con las semilla untándolas por toda la superficie. Una vez cubiertas las Tablas, a estas se les cubre con hojas de cartón corrugado empapado, dejándose incubar a temperatura de 28 C y humedad de del 60% , después de un par de meses los tacos estarán bien cubiertos con micelio obteniendo así la semilla fúngica. 121 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Al tener las semilla, con ayuda de un taladro se perforan troncos de 2 x 4 m por toda la superficie a una distancia de 3 cm entre una perforación y otra, luego se inoculan los troncos clavando en cada agujero los tacos de micelio, después estos se cubren con cera de abejas. La madera preferida para este tipo de sistemas de cultivo en países de cuatro estaciones se talan en el otoño o en el invierno (después de que las hojas hayan caído y todos los azúcares se hayan concentrado en la madera), entre 3 semanas y 3 meses antes de su uso. Las maderas duras y los árboles de hoja ancha (como los alisos, robles y arces) son generalmente preferidos sobre la mayoría de las especies de coníferas. Mantenido los troncos húmedos y sombreados, estos troncos se irán descomponiendo por pudrición blanquesina, llevando a la fructificación de los hongos después de 6 o 16 meses de su inoculación, esto dependiendo de la especie del árbol; la cual se da por varios anos. Una variante a este sistema es cortar los troncos transversalmente y con ayuda del taladro perforar las caras internas de los troncos, colocar los tacos semilla y armar los sándwich tronco-semilla-tronco, después se envuelven con plástico y se ponen bajo riego constante, para que al cabo de unos meses se dé la fructificación. Otro sistemas y el más empleado en el mundo es el Sistema francés, metodología en la que se emplea la semilla fúngica de estado sólido o la semilla liquida para inocular el sustrato final, al cual se le da un tratamiento previo igual al de la semilla fúngica secundaria, empacándose en bolsas termo-resistentes de capacidades entre 1kg hasta los 8 o 12 kg, dependiendo de la escala de producción de la planta. Para la preparación de estas bolsas se requiere de una área cerrada, limpia, provista de una mesa o superficie de fácil lavado, desinfectada con alcohol comercial (70 % de alcohol, 30 % de agua), en esta mesa se deposita el sustrato final que previamente fue pasteurizado y escurrido. 122 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” La siembra se inicia cuando el substrato se enfría a una temperatura no mayor de 30 °C y se mezcla con la semilla fúngica de estado sólido, o se empaca en las bolsas intercalando manualmente capas alternas de substrato final y semilla fúngica de estado sólido, tratando de que la mezcla sea uniforme y evitando dejar áreas sin cubrir de semilla fúngica; todo esto a una proporción aproximada de 30 a 50 g de inóculo para sembrar 1 Kg (peso húmedo) de sustrato (Figura 63).Cuando usamos semilla liquida, se empaca el sustrato final en las bolsas e inoculamos con la semilla inyectándola con ayuda de una aguja de 10 o 15 cm, y colocando el micelio del fondo de la bolsa a la bolsa de esta, a una relación de 10 ml por 1 kg de sustrato. Figura 64. Siembra de los hongos Orellanas (P. ostreatus) en bolsas plásticas en paja de trigo bajo condiciones de asepsia. Tomado de Hernández G., 2002. Incubación Independientemente del sistema de cultivo que implementemos para la incubación debemos tomar ciertas normas, si son sistemas abiertos como el sistema de troncos de cultivo llevar la producción en relación con las estaciones, de lo contrario establecer un espacio abierto en que se puedan colocar los troncos con una temperatura de 28 C y una humedad del 60 % o 80 %. Para sistemas como el Americano, Holandés y Francés cerrado, en particular el Francés con bolsas cerradas, se deben establecer espacios cerrados y limpios con estantes, de preferencia obscura o intercambiable como invernaderos de hidroponía a los que se los pueda cubrir y descubrir; y con temperatura ambiental entre 25 a 28°C. 123 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” En el sistema Francés tras 24 hrs de la siembra de las bolsas, a estas se les hacen pequeñas perforaciones con un objeto punzocortante estéril, para favorecer la oxigenación del hongo. Al cabo de tres días, las bolsas se revisan diariamente con la finalidad de detectar la recuperación del micelio, lo cual se observará como pequeños puntos de masa blanquecina creciendo alrededor del sustrato final. Las bolsas deberán mantenerse en el área de incubación hasta que el micelio cubra todo el substrato llegando a la consistencia de turrón, lo que sucederá en aproximadamente 2 ó 3 semanas después de su siembra; periodo en que se deben hacer revisiones periódicas de las muestras, para detectar cualquier posible contaminación por bacterias, hongos competitivos, o insectos (Figura 64). Figura 65. Condiciones de incubación de los hongos Orellanas (P. ostreatus) en bolsas plásticas en paja de trigo bajo condiciones de asepsia. Tomado de Hernández G. , 2002. Producción La etapa de producción, una de las etapas finales de la producción del hongo Orelleanas; en este punto se manejan áreas de producción fáciles de limpieza, y con paredes de preferencia lavables, de igual manera la estantería que se emplee. Se pueden utilizar varios sistemas para colocar las muestras en producción, como bolsas en estantes, bolsas colgantes o el uso de estacas, entre otros (Figura 65) dependiendo del sistema de producción en el que estemos trabajando. 124 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 66. Área de producción con ducto de aeración y riego para la producción de los hongos Orellanas (P. ostreatus) en bolsas plásticas en paja de trigo bajo condiciones de asepsia. Tomado de Hernández G. , 2002. En este paso les hablare para el sistemas cerrado Sistema Francés, en esta metodología se debe considerar la humedad de la zona en que implementamos el cultivo, ya que si hay alta humedad ambiental la planta de cultivo del hongo, a las muestras que pasan a producción se les puede retirar la bolsa de plástico para que todo el substrato con micelio quede expuesto, pero si no es así, y para evitar la desecación de las muestras, se recomienda sólo realizar perforaciones de mayor tamaño a las de incubación en dónde se presenten los primordios. Inicialmente éstos son masas algodonosas que aparecerán pocos días después de la transferencia de las bolsas al área de producción y que con el tiempo se diferenciarán en pequeñas protuberancias que salen del substrato. El color de los primordios cambia dependiendo de la variedad de hongos con que se trabaja, desde hongos con color blanquecino o crema hasta rosa, cafégrisácea, grisazulados o gris obscuro. Los primordios requieren en promedio una semana para llegar a ser hongos adultos, que estarán listos para cosecharse cuando el sombrero se observe compacto, turgente, no flácido y antes de que sus orillas se enrollen hacia arriba. La cosecha no necesariamente se concluye en un día, por lo que deberá hacerse una selección de hongos y cortar sólo los de máximo desarrollo; esta primera cosecha puede durar entre 1 a 3 días, posteriormente habrá un tiempo de receso de una a dos semanas para que se produzca el siguiente corte, tiempo durante el 125 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” cual es importante mantener las condiciones ambientales adecuadas de temperatura, iluminación y humedad, para evitar daños o contaminación de las muestras. En promedio las bolsas de hongos producen entre 2 a 4 cosechas, o que los últimos carpóforos tengan un tamaño de un 35 % a 45 % con respecto a los primero recolectados; pero las más importantes son las dos primeras, ya que es donde se producen la mayor cantidad de fructificaciones (alrededor del 90 por ciento). Para la cosecha se recomienda usar una navaja estéril y cortar al pie del estípite de los hongos o lo más cerca posible de la superficie del substrato y evitar dañar tanto al substrato como al hongo. Recomendaciones para iniciar esta de la producción de hongos, tenemos que las muestras pueden mantener la bolsa de plástico para obtener la primera cosecha, pero para las subsecuentes es preferible retirárselas. Aunque las condiciones de humedad ambiental sean controladas, no todas las muestras se humedecen adecuadamente, por lo que será necesario hacer riegos adicionales utilizando manguera con sifón y de preferencia la salida del agua deberá ser muy fina llegando a bruma o vapor, con la finalidad de no dañar las muestras. Pero si se cuenta con los recursos necesarios, se puede implementar un sistema de riego por medio de tubería de cobre en el techo con pequeñas boquillas atomizadoras que provoquen un riego en forma de niebla y un ducto de plástico para favorecer la circulación de aire. Instalación de una planta productora de hongos Cuando ya pensamos en escalar de los primero ensayos de producción casera, producción de entre 10 a 45 kg de hongos en peso fresco, cantidades que dan para el consumo familiar; lo primero a tomar en cuenta es cuanto volumen 126 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” deseamos manejar para entrarse a la comercialización de este rubro, y en función de esto el diseño y construcción de una planta productora de hongos. Además de los requerimientos de controlar la temperatura, humedad relativa, humedad del substrato, ventilación y luz del sistema. Aquí se propone una planta productora del hongo Orellanas (P. ostreatus), como un sistema rentable de producción, sin embargo, ya que el hongo Orellanas (P. ostreatus) es un microorganismo que puede crecer en un amplio intervalo de temperatura y substratos, su cultivo también se puede adaptar a condiciones rústicas. Este modelo se diseñó para obtener una producción promedio de 22 Kg/día de hongos en peso fresco, utilizando la tuza de maíz como substrato. Para ello, es necesario sembrar diariamente 240 Kg de tuza picada y húmeda, previamente pasteurizada, para una producción de 180 bolsas de 1 Kg cada una; estas se siembran con el hongo a una relación 100 g por 200 g de tuza durante cinco días, generando 1280 bolsas a la semana; que al cabo de 2 o 3 meses cada bolsa producirá una aproximado de 900 g en un promedio de tres o cuatro cortes por bolsa, sabiendo cual debería ser la estructura de la planta. Una planta de hongos comestibles en general deberá contar con las siguientes áreas (Figura 66): 127 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 67. Modelo de una planta productora de hongos Orellanas . 0) Duchas y cambio de ropa; 1) Laboratorio; 2) Área de siembra de la semilla; 3) Área de Incubación de la semilla; 4) Almacén de materia prima o sustrato; 5) Zona de tratamiento del substrato; 6) Túnel de Pasteurización del sustrato; 7) Área de siembra; 8) Baños; 9) Oficina; 10) Área de invernaderos para la incubación y producción del hongo; 11) Área de almacén y empaque del producto cosechado. Las flechas muestran el flujo de trabajo; moradas la producción de semilla fúngica y siembra; azules tratamiento del sustrato; verdes la incubación y producción de los hongos; y roja salida de emergencia. Duchas y cambio de ropa: Esta área es para el control de la asepsia de toda la planta, con este espacio nos aseguramos de erradicar la posible contaminación por parte de los trabajadores, ya que en este espacio se bañan y 128 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” se colocan ropa limpia, la bata, tapa bocas, guantes y gorro para el pelo.; creando así una barrera física de los posibles contaminantes que se porten al ingresar a la planta. Laboratorio: Área fundamental en el proceso de producción de la semilla y en el mantenimiento de las cepas o aislados para el cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus). La zona deberá de contar con los materiales necesarios para la preparación y conservación del inóculo para la semilla fúngica .Así también para el tratamiento de los sustratos para la producción de semilla fúngica como equipos de esterilización como son ollas de presión o autoclaves, además refrigeradores. El piso debe de ser de un material fácil de lavar, al igual que las paredes y toda la habitación debes estar libre de corrientes de aire. Si el productor prefiere adquirir su inóculo de un proveedor, el laboratorio, el área de siembra de la semilla fúngica y área de incubación de la siembra fúngica, se pueden omitir. Área de siembra de la semilla: En esta zona también se debe mantener la asepsia y libre de corrientes de aire. En el interior estará una mesa de trabajo y una cámara de flujo laminar, esto para realizar la inoculación del sustrato para preparar las semillas fungicas. El piso y paredes deberán ser fácil de lavar y de preferencia de color blanco. Área de Incubación de la semilla: Este es un espacio nos debemos preocupar por mantener la temperatura constante, por lo que se recomienda colocar un sistema de aire acondicionado. Así también mantener la obscuridad del cuarto, para favorecer el desarrollo del micelio del hongo. Las paredes deberán ser aislantes para evitar cambios bruscos de temperatura, así como la entrada de plagas. El cuarto debe de contar con estantes metálicos o plásticos fáciles de lavar, esto para acomodar las semillas fúngicas y con un termómetro para llevar un registro diario de la temperatura del cuarto. Almacén de materia prima o sustrato: En este espacio se almacena el sustrato, así también se extiende a un anexo donde se le dé un pre-tratamiento 129 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” a los sustratos a utilizar que requieran de una fermentación aeróbica o una deshidratación previa para almacenar. Zona de tratamiento del substrato: En esta habitación no es necesario que haya paredes, pero es recomendable que esté techada y con piso de cemento. Debe de tener un tanque de concreto para el lavado e hidratación de la tuza, de 2,5 m de ancho por 1 m de largo y 1 m de alto. También tendrá un sistema de rieles y una polea que permita manipular el contenedor con el substrato hidratado. Túnel de pasteurización: El túnel es una estructura a base de concreto con paredes aislantes que permitan mantener el calor y puertas herméticas para evitar la fuga de vapor, que se le suministra por una caldera o un generador de vapor. Área de siembra: En esta habitación la higiene es fundamental, por lo que se debe evitar corrientes de aire. Habrán mesas de fácil limpieza para colocar el substrato y repisas para poner los implementos necesarios para la siembra. El piso y las paredes deben ser fáciles de lavar. Área de invernaderos para la incubación y producción del hongo: Mejor dicho área de los los invernaderos, son espacios cerrados donde se incube, fructifique y se coseche los hongos. Para el modelo de producción propuesto de 25 Kg/día de hongos en peso fresco es necesario contar con cuatro invernaderos de 12 m de largo, 4 m de alto y 8 m de anchos para área de trabajo de 96 m2 cada uno (Figura 63). Estos deben tener piso de cemento y canaletas de desagüe, así como un techo y paredes de un plástico especial semitransparente denominado “Poly-Grap”, montado en una estructura tubular en forma de arco o de carpa; invernaderos donde se colocaran estantes de madera o metal de 2 m de altura por 45 cm de ancho y 3,5 m de largo, y con 12 repisas; repisas a las cuales se les colocaran entre 10 o 13 bolsas inoculadas por lado, mirando las bocas de las bolsas así afuera. Estos estantes estarían distribuidos en dos líneas equidistantes de las paredes del invernadero y entre 130 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” sí, para un total de área un total de 321 bolsas por invernadero (Figura 67 y 68). Es importante instalar un sistema de ventilación que permita el buen desarrollo de los hongos. Figura 68. Diseño del Invernadero para la construcción de los invernaderos para la incubación y producción del hongo Orellanas (P. ostreatus). Figura 69. Sistema estantes para la producción de hongos Orellanas (P.ostreatus). El invernadero se estructura en tres líneas de estantes (A), cada están con 12 repisas (B), en los que se podrán poner 13 bolsas por lado de la repisa (C). Área de almacén y empaquetamiento del producto cosechado: Este cuarto es para llevar a cabo el control de calidad de los hongos cosechados, así como para pesar y almacenar en refrigeración el producto que no se comercializa inmediatamente. El área contará con pisos de fácil limpieza. 131 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” En la Tabla 9 se presenta una descripción de los metros de construcción y requerimientos de cada una de las áreas propuestas para la planta productora de hongos, cuya distribución se observa en la Figura 65. Tabla 9. Áreas consideradas en la construcción de una planta productora de hongos Orellanas (P. ostreatus) y los requerimientos de cada una de ellas. Requerimientos Construcción Área 2 3 (m y/o m ) Electricidad Agua Gas Laboratorio 25,0 * * * Siembra del inóculo 10,0 * * Incubación del inóculo 20,0 * Almacén de materia prima 15,0 * Zona del tratamiento del substrato 20,0 * * Túnel de pasteurización 6,0 * * Área de siembra 25,0 * * Sanitarios 4,2 * * Oficinas 12,0 * Almacén y empaque del producto 22,0 * * cosechado Invernaderos 96,0 * * Estimación de la Productividad de una Cepa o Aislado del Hongo Orellanas (P. ostreatus) La productividad de la cepa o aislado del hongo con que trabajamos es una de las características más importantes a considerar en el cultivo de hongos y se utiliza para determinar qué tan buena es la producción por el microorganismo (Figura 67). Para ello se deben tomar en cuenta varios parámetros: Tiempo de incubación. Es el tiempo transcurrido desde la siembra hasta que las muestras se colocan en condiciones de fructificación en los invernaderos. Se toma en cuenta la temperatura de incubación y el factor iluminación. Tiempo de aparición de primordios. Este parámetro está en estrecha relación al anterior y está bajo el control de varios factores como la aireación e iluminación. Y es el tiempo que toma para darse la morfogénesis de los carpóforos. 132 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tiempo transcurrido en la obtención de la primera cosecha. Tiempo transcurrido a partir de que la muestra se colocó en producción hasta el primer corte de los hongos en un estado maduro; es importante que este periodo sea lo más breve posible. Periodo de producción. Aquí se considera, desde el día que se sembró hasta el día que apareció la última cosecha, se lleva registro del número de cosechas obtenidas, bajo qué temperatura y humedad se desarrollaron los hongos. Hongos o cuerpos fructíferos producidos. La evaluación de los hongos se basa en su calidad comercial, como son las propiedades organolépticas y su peso fresco (Figura 69). En este parámetro se consideran dos de los parámetros de producción de hongos más importantes para considerar la productividad de la cepa o aislado sea buena, como son la eficiencia biológica y la tasa de producción. o La eficiencia biológica: Una relación matemática en porcentaje entre el peso fresco de los carpóforos del hongo y el peso seco del sustrato final utilizado para el cultivo, y se determina por la siguiente expresión: o La tasa de producción: Relación de la Eficiencia biológica entre el tiempo de producción, y se determina mediante la expresión: 133 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 70. Cosecha del hongo Orellanas (P. ostreatus). Contaminantes, plagas y enfermedades del hongo Orellanas En la producción de hongos comestibles como el hongo Orelllanas (P. ostreatus) el tema de las contaminación, plagas y enfermedades es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos como productores de hongos. Los contaminantes aparecen por lo general en la fase de incubación y esto es debido principalmente a la mala pasteurización del substrato final, al mal manejo del mismo o a la falta de higiene en el momento de la siembra. Los factores que favorecen la aparición de contaminantes son una elevada humedad relativa y temperaturas altas en la etapa de incubación, que eventualmente pueden estar asociados a insuficiente ventilación y a la presencia de superficies mojadas en los pleuromas. Su dispersión se produce por salpicaduras de agua, por corrientes de aire y por recolectores al momento de cosechar. Entre la mayoría de contaminantes tenemos hongos como mohos, bacterias levaduras, de los que resaltan los hongos Trichoderma spp., Penicillium spp., Aspergillus spp., Neurospora spp., Mycogone spp., Gliocladium spp. y Coprinus spp.. Estos hongos aparecen en forma de manchas verdes, amarillentas, negras y/o anaranjadas sobre el substrato, invadiéndolo de forma rápida y evitando el crecimiento micelial del hongo Orellanas (P. ostreatus) las hongos. En el caso de contaminación con Trichoderma spp., este hongo se desarrolla en el sustrato durante la incubación (Figura 70), ya que durante la siembra por no contar con normas de higiene se da la infección del sustrato y el 134 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” hongo obstaculiza el crecimiento de Pleurotus ostreatus; causando pérdidas superiores al 77% de la producción. A diferencia de la mayoría de hongos competidores, Trichoderma spp. no depende exclusivamente de los nutrientes solubles fácilmente disponibles, ya que también es capaz de descomponer la celulosa del substrato. Su elevada tasa de crecimiento y su capacidad para funcionar eficazmente como saprofitos o parásitos, los convierte en los hongos más dañinos del cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus). El control se realiza mediante el ajuste de pH del sustrato a valores de 7,5 o superiores, utilizando cal a relaciones de 1 o 2 g/L y también se agregan fungicidas como Benomilo a dosis de 7,5 a 10.,0 g por cada 100 L (75–100 ppm). Las plagas las constituyen los insectos que atacan a los cultivos durante el periodo de incubación como en el área de producción, esto porque los insectos son atraídos por el olor del substrato como por las propiedades organolépticas del hongo. Dentro de los insectos más frecuentes que atacan la producción tenemos Colémbolos, insectos diminutos (1-1,5 mm) sin alas que forman pequeñas galerías, secas y de sección oval en el píleo de los hongos; disponiéndose en gran cantidad entre las laminillas del Pleuroma del hongo. Figura 71. Muestras de contaminación en una producción del hongo Orellanas (P. ostreatus). A Muestras contaminadas con Trichoderma spp., presentan manchas verdes; B) Muestras contaminadas con Coprinus spp., presentan manchas negras por las esporas. Dípteros del genero Lycoriella que ponen sus huevecillos en el substrato donde en un principio se alimentan del micelio del hongo y después de las 135 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” fructificaciones adultas. Coleopteros de los generos Mycotretus y Pseudyschirus llamados comúnmente «catarinas», pequeños escarabajos que se comen los hongos en desarrollo (Figura 71). Figura 72. Muestras de cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus) afectadas por plagas. A) Muestra infectada con insectos; B) Daños provocados por insectos en la fructificación de los hongos Orellanas (P. ostreatus); C) Coleópteros adultos; y D) Larvas de Coleópteros. Las enfermedades que se presentan en la producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) se manifiestan en las fructificaciones y son causadas en gran medida por hongos, bacterias y virus. Estos microorganismos se propagan rápidamente a través del agua, insectos o utensilios sucios, por lo que su tratamiento y control es difícil. Las enfermedades se favorecen con la humedad excesiva, el calor y una escasa ventilación, provocando que en los píleos de los hongos, aparezcan zonas de color amarillo, anaranjado o café, que se pudren con rapidez y despiden un mal olor, afectando los rendimientos de producción. Hongos competidores que promueven enfermedades, Doratomyces stemonitis (Pres.) Morton & Smith (Bolor Preto), favorecido por la presencia de carbohidratos y cuya aparición está asociada a problemas de sobrecalentamiento de los sustratos durante la incubación. Mucor pusillus (Lindt.), similar a Doratomyces stemonitis, prevalece cuando los rangos de temperaturas oscilan entre 25 – 35 ºC, es visible por sus esporangios negros en el sustrato entre el segundo y cuarto día de incubación y puede ocasionar retrasos de 3 a 4 días en la 136 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” fructificación. También algunas especies de Coprinus spp., que en sustratos suplementados con compuestos orgánicos ricos en nitrógeno causa la aparición de manchas negras por este hongo, que pasa a su fase reproductiva generando esporas. Una de las principales bacterias que causan estas manchas en las fructificaciones son Pseudomonas tolaasii (Paine), bacteria que causa la pudrición de primordios y manchas de color pardo en los carpóforos, inclusive en el micelio (Figura72). Hechos que significan pérdidas significativas durante la primera cosecha, aunque a veces sólo aparece en la segunda cosecha. Factores como la humedad relativa elevada, temperaturas templadas y vectores como las moscas son condiciones que favorecen la aparición de esta bacteria en los cultivos y la presencia de la enfermedad. Figura 73. Muestras de cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus) contaminada por la bacteria Pseudomonas tolaasii Otra bacteria causante de enfermedades graves en el cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus), Pseudomonas agarici bacteria responsable de producir manchas de color amarillo, beige o naranja, ocasionando a veces depresiones sobre la superficie de los primordios, que terminan poco desarrollados, de color amarillo o naranja y deformes, se llegan a podrir y oler mal. La aparición de este microorganismo en los cultivos se debe a temperaturas de 24 - 28 °C junto a humedades relativas superiores a 90%. El control a esta enfermedad es a través 137 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” del control de las condiciones óptimas de la humedad relativa y temperatura para el desarrollo de los carpóforos y vectores. Otro de los causantes de grandes pérdidas en la producción del hongo Orellanas son las enfermedades virales, de las cuales para esta hongo se conoce a los virus isométricos OMIV-I y –II (oster mushroom isometric virus I y II), virus aislados de aislados de hongos Orellanas que presentaban formación tardía de los carpóforos y deformación de los mismo (carpóforos con cortos estípites y forma anormal del píleo; Figura 74. A, B, C y D), además de que sus hifas presentan un lento crecimiento y baja densidad como micelio (Figura 74. E y F). Estos virus OMIV son retrovirus (ds-RNAs) (Cha, 2005). Figura 74. Muestras de carpóforos y micelios del hongo Orellanas (P. ostreatus) infectados con el virus OMIV –I. A Carpóforos sanos, B,C y D Carpóforos infectados, E Micelio sano y F Micelio infectado. Tomado de Cha, 2005. En este punto como es el control de contaminaciones, plagas y enfermedades se deben tomar ciertas medidas, con son: 138 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Para el caso de aparición de hongos contaminantes tener control en la temperatura y tiempo de pasteurización del substrato, de su manejo e higiene en el momento de la siembra, además de desechar inmediatamente las muestras en las que aparezcan manchas verdes, como medida de control de la propagación contaminante a muestras sanas. Para el control de plagas como insectos se recomiendan medidas preventivas al ataque de insectos a las áreas de cultivo, para lo cual es necesario colocar telas de malla fina en las entradas de aire, poner trampas para insectos y en el caso de que la población de insectos sea muy alta, fumigar con algún insecticidas piretroides como cipermetrina, deltametrina o bioinsecticidas, pero para esto se tendrán que desocupar los invernaderos donde fructifican los hongos. Así también realizar correctos tratamiento térmico a los sustratos para eliminar huevecillos y larvas de estos insectos. El ataque por bacterias, como se mencionó anteriormente es difícil de eliminar, por lo que los hongos infestados tendrán que cortarse y desecharse; también se recomienda evitar el riego en el momento de detectar algún síntoma de contaminación en las fructificaciones ya que el escurrimiento del agua provocaría la propagación de la enfermedad. Además de no tocar carpóforos enfermos durante la recolección. Por último, cabe mencionar que el control de contaminantes, plagas y enfermedades, depende en gran medida de la higiene en el personal y las instalaciones, esto implica que periódicamente se debe hacer limpieza extensiva de pisos, paredes, mesas de trabajo y utensilios, recomendado por lo menos antes de iniciar el ciclo de cultivo, limpiar y desinfectar todos los espacios. Para desinfectar los utensilios de recolección se deben previamente lavar con cloro al 1% y esterilizar. 139 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Causas de deformación de los carpóforos del hongo Orellanas La formación y el crecimiento de los carpóforos en el hongo Orellanas es altamente sensible a factores abióticos; como la temperatura, la humedad relativa, la concentración de dióxido de carbono (CO2) y el contenido de humedad en el sustrato en que crece. Siendo un desbalance de estos factores, los causantes de inducir deformaciones en los carpóforos y perdidas en la producción de este rubro. Temperatura y Humedad relativa en la fructificación Factores como la temperatura y la humedad relativa afectan a la formación de los carpóforos, ya que dependiendo del aislado o cepa de hongo Orellanas las condiciones óptimas de cultivo varían. En general para el hongo Orellanas los valores óptimos de temperatura y humedad para la fructificación de carpóforos se ha encontrado entre 13 a 16 °C y una humedad relativa mayor al 80% (Cha, 2005). Condiciones de temperatura y humedad altas, juegan papeles importantes en el desarrollo del carpóforo; ya que le proporcionan al hongo relaciones estípite y píleo pequeños, el color del carpóforo se hace más claro (gris pardo) y se presentan depresiones en el centro del píleo por la cara externa. Condiciones de temperatura alta y humedad bajas, acondicionan al carpóforo a presentar un margen en píleo delgado y quebradizo, la forma en general es de paraguas, el color del carpóforo suele ser claro (gris blanquecino) y el estípite se engruesa. Condiciones de temperatura y humedad bajas, para el carpóforo hacen que su color sea más oscuro (marrón obscuro); su estípite se engruese, dando una forma de barril, y su crecimiento sea despacio con rendimientos bajos. Condiciones de temperatura baja y humedad bajas, es una relación que para los carpóforos causa que se obtenga un pequeño número de primordios; que estos primordios crezcan lentamente, pero que al madurar sean de gran tamaño y coloridos (gris beige). 140 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 75. Muestras de carpóforos del hongo Orellanas (P. ostreatus) a diferentes condiciones de tempewratura y humedad relativa (H.R.). A Carpóforos a 16°C y 60 % H.R, y B Carpóforos a 16 °C y 90 % H.R. Tomado de Cha, 2005. Concentración de CO2 en la fructificación Altas concentraciones de CO2 en la fructificación de los hongos Orellanas son una de las principales causas de deformación de los carpóforos, reduciendo el píleo pero alargar el estípite. Motivo por el que se necesita una ventilación apropiada para reducir la concentración de CO2 en el cultivo, hasta alcanzar concentraciones del 5 % de CO2, para mantener una buena relación de estípite y píleo en el carpóforo (Tabla 10 y Figura 76). Tabla 10. Formación de los carpóforos del hongo Orellanas (P. ostreatus) a diferentes concentraciones de CO2 Concentración de CO2 (%) 0,03 0,10 0,30 0,50 Diámetro del píleo (mm) 6,50 3,40 2,40 0,60 Largo del estípite (mm) 4,60 6,80 6,70 2,50 Relación Píleo / Estípite 141 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO 1,41 0,5 0,36 0,24 “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 76. Efectos de la concentración de CO2 en la morfología de los carpóforos de hongo Orellanas (P. ostreatus). A Carpóforos a 0,03 % de CO2, B Carpóforos a 0,01 % de CO2, C Carpóforos a 0,3 % de CO2 y D Carpóforos a 0,5 % de CO2. Contenido de humedad del sustrato o Riego Algo importante durante el cultivo del hongo Orellanas, es mantener la humedad relativa del sistema, y en particular la humedad del sustrato; y es por eso que se riega después de la formación de los primordios es importante; asegurando así la humedad optima del sustrato y los óptimos rendimiento de producción de los hongos. Poco riego, reduce e induce la deformación de los carpóforos, ya que las bolsas de sustrato se encogen y los carpóforos se obscurecen y se observa nuevo crecimiento micelial, así como la formación de nuevos primordios sobre los carpóforos más viejos. Errores más comunes al producir el hongo Orellanas (P. ostreatus). Los errores durante la producción el hongo Orellanas (P.ostreatus) son frecuentemente en la preparación del sustrato y su desinfección. Uso de sustrato en mal estado o podridos por no estar bien secos para su almacenamiento, o que se mojaron por un mal resguardo en el almacén. Trabajar con el sustrato dentro del área de pasteurización o siembra, creando una nube de polvo que queda flotando en el aire. No hidratar adecuadamente el sustrato. “Pasteurizar” en áreas contaminadas o próximas a ellas. No escurrir adecuadamente el sustrato. Sembrar el sustrato estando caliente. Sembrar el sustrato 2 o 3 días después de ser “pasteurizado”. No desinfectarse las manos para sembrar. No colocarse tapa bocas, gorro para el pelo ni ropa limpia para sembrar. Platicar durante la siembra. Utilizar demasiadas o pocas cantidades de semilla fúngica. Empleo de semillas fúngicas de baja o dudosa calidad Utilizar bolsas demasiado gruesas o delgadas. Exponer la semilla fúngica al sol. Mezclar semillas fúngicas de diferentes variedades en una misma bolsa. Congelar la semilla fúngica. 142 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Consumo y comercialización de hongos Una vez cosechados los carpóforos del hongo Orellanas (P. ostreatus) se pueden consumir, comercializar fresco o en conservas. Si el objetivo es la comercialización fresco, ésta debe realizarse apenas se cosechan ya que se pierde del 1% al 2 % de su peso inicial por día, por lo que es importante poner especial atención en el empaque y método de almacenamiento; para lo cual se debe elegir un método que evite el maltrato de los hongos, porque cualquier daño disminuye la calidad y con ello su precio. Así también, poner especial atención en el tamaño de los carpóforos al momento de cosecharlos, para lo cual en promedio se pueden cosechar carpóforos de un diámetro aproximado de 10 cm del píleo y que se observe un borde liso y doblado hacia abajo del mismo, señal de que está maduro. Después de cosechados los hongos Orellanas, como cualquier otro hongo comestibles no deben almacenarse en ambientes húmedos, calurosos y sucios. Estos hongos se deben consumir frescos o someterse a procesos de conserva como la refrigeración, deshidratación o conservación en salmuera; para conservar su calidad para el consumo humano. El tiempo de vida de los hongos frescos en el anaquel, depende en gran parte de la tasa de respiración, tasa que es relativamente alta comparada con otros productos frescos; y a sus propiedades organolépticas como la textura, que se altera a medida que el hongo pierde su firmeza y su tejido se oscurece, esto debido al agua dentro de los hongos que favorece el crecimiento bacteriano. Bajo estas premisas es importante el mantenimiento de la calidad, hecho que involucra retrasar la respiración y otros procesos metabólicos, lo cual puede conseguirse con bajas temperaturas de almacenamiento, cambio en el microambiente gaseoso de los hongos y deshidratación de los mismos, entre otros métodos (Sánchez & Royse, 2001). 143 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” El manejo post-cosecha puede clasificarse de acuerdo con el tiempo de conservación, en: tiempos cortos de almacenamiento y tiempos largos de almacenamiento (KIM, 2004). Tiempos cortos de almacenamiento Como venimos hablando, el tiempo de vida medio de los hongos frescos como el hongo Orellanas se pueden extender por tiempos cortos de almacenamiento (entre un día y dos semanas); esto si empleamos la refrigeración a 1 y 4ºC, ya que se retarda el crecimiento de microorganismos y reduce la actividad biológica en los tejidos de los hongos. Este método de refrigeración se fundamenta en detener rápidamente los procesos metabólicos, los hongos deben enfriarse a una temperatura de almacenamiento entre 0 a 2°C dentro de las mismas 5 h de ser cosechados los hongos. El óptimo de este método para el almacenamiento de los hongos es conservarlos entre 8 y 10°C en bandejas de icopor con cubierta de papel cristaflex. Al empaquetarse los hongos con estos materiales a cubierta plástica con microporos, puede mejorarse su vida de almacenamiento, ya que se reduce la pérdida de humedad y se preserva la calidad de los hongos (Figura 77). Figura 77. Muestras fresca del hongo Orellanas (P. ostreatus) en bandejas. 144 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tiempos largos de almacenamiento Para alargar los tiempos de almacenamiento de los hongos, estos se procesan en enlatados, encurtidos o se deshidratan. Deshidratado El secado de los hongos es comúnmente utilizado como una técnica de conservación cuando los hongos son utilizados como ingredientes en otros productos procesados y si su consumo es para después de temporada. Este método de conservación a largo tiempo, se fundamenta preservar a los hongos quitando suficiente agua para inactivar el metabolismo y los microorganismos. Los hongos conservados deshidratados tienen un buen sabor y el secado previene su deterioro. El deshidratado con aire, es con temperaturas de entre 37,8 a 43,3 ºC en una primera etapa, seguidas por temperaturas de 76,7 y 82,2 ºC, en una segunda etapa, esto para obtener un color óptimo en los carpóforos. El contenido final de humedad no debe ser menor del 4%, porque los hogos tienden a endurecer y resultan con un sabor pobre (Figura 78). Figura 78. Muestras del hongo Orellanas (P. ostreatus) Orellanas deshidratadas. Tomado de Rodríguez et al, 2006. Enlatados El enlatado es el proceso más común para conservar los hongos comestibles. En términos generales, este método de conservación se divide en 145 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” siete operaciones básicas: limpiado, blanqueado, enlatado, esterilización, enfriamiento, etiquetado y empaque. El proceso de enlatados de hongos se comienza con la recolección y el arreglo inmediato de los hongos para evitar el oscurecimiento y el manchado de estos, para lo cual es apropiado adicionar una cantidad de metabisulfito de sodio o ascorbato para la retención del color de los hongos. Una vez blanqueados los hongos se limpian y se vuelven a blanquear por dos minutos; este blanqueado es realizado para reducir la actividad enzimática. Después del blanqueado los hongos se colocan en latas con 2,5% de sal y 0,24 0,5 % de ácido cítrico, esto para estabilizante y conservante de los hongos. Las latas pueden sellarse y esterilizarse en una autoclave a 120 - 130 ºC durante una hora y luego se enfrían rápidamente en la pileta de lavado. Obteniéndose los hongos conservados por periodos de seis o siete meses (Figura 79). Figura 79. Muestras del hongo Orellanas (P. ostreatus) enlatadas. Encurtido La preparación de encurtidos para el almacenamiento de los hongos por tres o seis meses, es un método en que a los hongos se les clasifica y lava; colocándolos en una solución con un 3 % de sal en agua hirviendo por 3 min. Después el agua se escurre y los hongos se colocan inmediatamente en agua fría, posteriormente pueden transferirse a un frasco con salmuera al 22%, y se adiciona a esta solución vinagre, azúcar y ácidos cítrico, para dar a los hongos una coloración fresca. Los frascos se cierran flojamente y se pasan a un baño maría por una hora. Las tapas se ajustan cuando estén frías (Figura 80). 146 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 80. Muestras de encurtidos del hongo Orellanas (P. ostreatus). Resumen En resumen, es previsible que la producción del genero Pleurotus sp. en todo el mundo se continuará realizando debido a la facilidad de su producción y porque representa una alternativa alimenticia sustentable y rentable, que muchos países han considerado para su seguridad alimentaria. Siendo en la medida en que la tecnología de cultivo del hongo Orellanas se extienda y se adapte a las condiciones de los países de Centro y Sudamérica, la producción del genero Pleurotus sp en esta región podrá incrementarse en los años venideros y podrá ser integrada como una alternativa de seguridad alimentaria. Países como Venezuela ante su alta biodiversidad y planes de acción como Manos a la Siembra y Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar, desarrollados sobre la base de la participación de todos los sectores de la población venezolana y con la expectativa de aportar al debate sobre la conservación de la Diversidad Biológica, así como promover el uso racional y responsable de los ecosistemas satisfaciendo las necesidades sociales como única vía para la conservación del ambiente y seguridad alimentaria; de la cual depende el equilibro ecológico del territorio venezolano (MPPAMB, 2013), este tipo de tecnologías le permitirá su seguridad y soberanía alimentaria, todo basándose en la reutilización de sus desechos. 147 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” CAPITULO V EXPERIENZAS DEL CULTIVO DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus) “Para lograr algo, siempre hay que intentarlo“ Eduardo Chalbaud Como hemos venido hablando de los pasos y la metodología para el cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus), surgen preguntas de sobre cómo implementar la producción del Hongo desde un pequeño agro-productor hasta la industrialización de la producción, y que tan rentable es este tipo de cultivo?. Para responder estas inquietudes se desglosan algunas experiencias que demuestran que tan viable es esta actividad agroproductiva del hongo P.ostreatus. Cultivo del hongo Orellanas en Laboratorio Cuando trabajamos en el laboratorio, es en miras a pruebas de viabilidad, caracterización fisiológica, identificación y pruebas piloto para el escalado desde una muestra de micelio del hongo Orellanas (P. ostreatus) hasta llegar a la producción industrial; siendo necesario implementar metodologías que masifican los seis pasos esenciales para el cultivo del hongo, como son obtención de micelio, preparación del sustrato, inoculación, incubación, fructificación y recolección. Para esto, partimos de muestras de hongos frescos, aislados o cepas, las cuales buscamos repicar en condiciones estándares utilizando los conocidos medios de cultivo convencionales (medio Papa Dextrosa (PDA) y medio Sabouraud Dextrosa (SDA)( Figura 81); medios de los cuales conocemos sus relaciones Carbono/Nitrógeno y composición, condición que nos refleja características morfológicas y fisiológicas del micelio del hongo, como la tasa de crecimiento y la producción de biomasa (g/L), y como estas características varían en relación a factores abióticos como temperatura, pH y salinidad, ya sea un 148 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” aislado o una cepa del hongo Orellanas, a estos se les puede caracterizar (Tablas 11 y 12). Figura 81. Equipo de laboratorio para el cultivo de micelio del hongo Orellanas (P. ostreatus). Mechero, Cajas de Petri con medio PDA y Frascos con sorgo para preparación de semilla fúngica sólida. Tabla 11. Características macroscópicas de las colonias de las cepas las cepas P3215, P132, Post y PRAL de la especie P. ostreatus y Pcit especie P. citrinopiliatus; presentes en el Laboratorio BIOMI, evaluadas en medios de cultivo PDA y SDA a 22°C. Tomado de Chalbaud, 2015. Cepa Medios de Cultivo Características Color Textura Blanco Algodonosa PDA P3215 Algodonosa SA Media PDA Alta Blanco Polvorienta SA Si Filamentoso Elevada y limitada Desflecado Sectorizada Si Filamentoso Elevada y limitada Desflecado Convexa umbilicada Liso Elevada y limitada Desflecado Elevada y limitada Desflecado Filamentoso No Circular Alta Blanco Algodonosa Media PDA Alta Blanco Algodonosa Filamentoso Si SA SA Superficie Media PDA PRAL Margen Alta Blanco Post Elevación Media PDA Pcit Forma Alta SA P132 Densidad Micelio aéreo Media Circular Si Filamentoso Sectorizada Cerebriforme Sectorizada Cerebriforme Sectorizada Cerebriforme En este punto, se busca en laboratorio caracterizar y estandarizar las condiciones de multiplicación del micelio, para esto otro factor importante son 149 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” pruebas en medios no convencionales; punto en que evaluamos diferentes sustratos para la preparación de semilla fúngica, ya sea solida o liquida. Tabla 12. Tasa de crecimiento micelial (mm/día) tras la incubación por 9 día de las cepas P132, P3215, Post y PRAL en PDA (Agar Papa Dextrosa) y SDA (Agar Sabouraud Dextrosa). Tomado de Chalbaud, 2015. Tasa de crecimiento micelial Producción de biomasa Temperatura (mm/d) (mg) Cepa i (ºC) a b c d PDA SDA PDA SDA 5,22 2,42 558,97 * 230,40 20,00 5,07 3,25 158,17 269,67 * 25,00 e P132 4,51 3,24 166,80** 248,90 30,00 4,23** 3,17** 187,40 72,17** 35,00 5,33 2,60** 193,00 192,63 20,00 5,45* 3,37 106,67** 224,43 25,00 f P3215 3,52 3,72* 742,33* 233,97* 30,00 3,45** 2,76 145,67 149,70** 35,00 3,36 2,13 146,33 59,23 20,00 3,99 2,31 107,00 106,65 25,00 g Post 5,75 * 3,68 * 117,67 99,33 30,00 0,30 ** 0,30 ** 0,00 ** 0,30 ** 35,00 4,78 3,41* 110,33 46,53 20,00 5,59* 3,01 136,00* 26,55 25,00 h PRAL 4,93 2,87** 58,33 63,60* 30,00 3,23** 3,01 34,33** 32,00** 35,00 Nota: a, b, c, d, e, f, g, h y i diferencia significativa en la tasa de crecimiento micelial, la producción de biomasas con respecto a la temperatura y los medios de cultivo con P < 0,05.* Valores máximos, ** Valores minimos Entre los sustratos que se buscan evaluar en los laboratorios por lo general se tiene la tuza de maíz (Zea mays), granos de maíz (Zea mays), semillas de frutas como parchita (Passiflora edulis), diferentes tipos de leguminosas como caraota (Phaseolus vulgaris), frijol chino (Vigna unguiculata) y quinchoncho (Cajanus cajan), y cereales como el Arroz (Oryza sativa) y sorgo (Sorghum sp.), esto por sus composiciones ricas en almidones solubles y proteínas, que para el hongo son un buen sustrato para producción de biomasa o crecimiento de micelio (Tabla 13 y Figura 82). 150 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tabla 13. Tasa de crecimiento micelial (mm/día) a los 15 días de incubación de las cepas Post y P3215 en sustratos como tuza de maíz, semilla de sorgo, arroz, semilla de parchita. Tomado de Chalbaud, 2015. Tasa de crecimiento (mm/d) Sustratos Post P3215 Tuza a 4,1 ± 0 0,1 4,9 ± 0,3 Sorgo 2,1 ± 0,1 3,2 ± 0,1 Arroz b 3,9 ± 0,2 4,6 ± 0,2 Parchita c 1,49 ± 0,09 1,6 ± 0,1 Figura 82. Biomasa de la cepa Post del hongo Orellanas (P. ostreatus) en diferentes medios de cultivo líquidos no convencionales. Una vez que se tiene el micelio en el laboratorio caracterizado en medios convencionales y no convencionales, se pasa a la producción de semilla fúngica, punto en que se tienen dos tipos generales de semilla, que son semilla sólida y semilla liquida, como hemos venido hablando en capítulos anteriores. Pero en este punto, quedan otra pruebas en laboratorio y es evaluar las semillas, para 151 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” esto se utiliza como sustrato final para fructificación de los carpóforos del hongo Orellanas, desechos como la tuza de maíz (Zea mays); esto porque su composición refleja altos concentraciones de lignina con respecto a los demás componentes (Figura 83), prueba donde evaluamos periodo de incubación en este sustrato implementando una semilla liquida o sólida, y el tiempo que tarda en darse la fructificación. Figura 83. Evaluación de semilla sólida y liquida del hongo Orellanas (P. ostreatus) en tuza de maíz (Zea mays). A Semillas sólidas y liquidas del hongos, B Fructificación de las bolsas de hongo inoculadas con semilla sólida y C Fructificación de las bolsas de hongo inoculadas con semilla liquida. Al tener el micelio caracterizado, la semilla de mejor desarrollo; quedan los estudios de sustrato de fructificación, pruebas en que al sustrato lo manejamos con respecto a su composición, su tamaño y su capacidad de retención de agua, parámetros que evaluamos en relación a la eficiencia biológica, tasa de producción y rendimientos, variables que como venimos hablando de capítulos anteriores, nos permiten seleccionar el desecho orgánico más favorable para la producción del hongo Orellanas, o las mezclas de estos desechos es óptima (Tabla 14). 152 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Tabla 14. Promedios del periodo de fructificación, producción y eficiencia biológica (EB%) de la cepa Post de hongo Orellanas (P. ostreatus) en heno de pasto bermuda (Heno) y tuza de maíz (Tuza). Cepa Tratamiento RPF (d) PP (d) PF (d) ProP(g) EB (%) Heno 30 36 70 1503,8 ± 0,1 27,5 ± 0,4 Post Tuza 25 32 63 1839,6 ± 0,1 33,4 ± 0,1 TP 0,76 ± 0,3 0,86 ± 0,2 Nota: RPF Registro de la primera fructificación; PP Periodo de producción; PF Periodo fenológico; ProP Producción promedio; EB Eficiencia Biológica; TP Tasa de Producción. Al tener todas las variables de la producción estandarizadas en laboratorio, se puede pasar al escalamiento, punto en que las pruebas de producción ya no son de unos cuantos 10 o 15 Kg, sino 30 a 60 kg de sustrato para la fructificación; y con estas pruebas intentar producciones de entre 12 a 16 kg por día en el periodo de fructificación de la producción de hongo Orellanas (Figura 84). Figura 84. Cultivo del hongo Orellanas en una planta de producción del Laboratorio de Biotecnología de Microorganismo SIXTO DAVID ROJO, ULA. 1 Incubación del sustrato inoculado, 2 Invernadero de fructificación, 3 Primordios emergiendo, 4 Carpóforos en desarrollo, 5 Cosecha y 6 Recolección. Tomado de Morillo et al.,2010 153 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Cultivo del hongo Orellanas artesanal Ya hemos venido hablando de todas las técnicas de cultivo, y como es el cultivo en laboratorio; pero cuando estamos en casa o en otros espacios como escuelas o liceos, donde se desea desarrollar este tipo de cultivos; surgen preguntas como ¿Cómo comenzar?, ¿qué debemos hacer? y ¿qué medidas debemos tomar?; posición en que muchas veces dejamos la propuesta. Cultivo del hongo Orellanas en las escuelas y colegios Ante las propuestas educativas que en Venezuela rigen la educación a nivel de primaria y segundaria, en pro a una agroecología sustentable para la formación de los estudiantes; se crea un buen escenario para cultivos alternativos como el cultivo del hongo Orellanas en estos espacios educativos, posición que permite la transferencia de estas tecnologías entre laboratorio y comunidades; esto al trabajar con los estudiantes del 9no año y los del 2do años de diversificado, que además de recibir una formación agroecológica por el docente, tienen que desarrollar un proyecto científico para el liceo o escuela, premisa con la que el laboratorio de Biotecnología de Microorganismos SIXTO DAVID ROJO (BIOMI) aprovecho y fue desarrollando un proyecto titulado (Chalbaud-Mogollón et al., 2016). En esta propuesta de formación del cultivo del hongo Orellanas, se estructuro el cultivo en varios módulos de ejecución y evaluación: módulo teórico y módulo experimental; reflejando este cultivo como un sistema agroecológico para la formación en biología, a través de la implementación del cultivo del hongo por el sistema francés de cultivo, de una forma artesanal (Guerrero-Cardenas et al. 2013). Modulo Teórico: Estrategias de enseñanza. Para la formación en la fungícultura del hongo Orellanas, se abordó a los estudiantes de todos los niveles educativos (primaria, segundaria y universitarios) 154 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” mediante conversatorios semanales relacionados a la micología, biotecnología, alternativas alimentarias, y las experiencias previa y resultados de investigaciones en este tipo de cultivo, de una forma sencilla que permitan demostrar y asociar el cultivo del hongo Orellanas como una alternativa alimentaria de gran impacto en el mundo; generando interés por los estudiantes, reforzando sus conocimientos básicos en biología y los aspectos genéreles de los hongos (Figura 85). Figura 85. Charlas a primaria y segundaria sobre los hongos y el cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus). A Guía de aprendizaje sobre los hongos, tomado de (Molina et al., 2005), y B Ciclo de charlas sobre el cultivo del hongo Orellanas. Modulo Experimental: Cultivo artesanal. En el módulo experimental, se diseñó en 2 etapas: Etapa I: Prácticas de campo para la búsqueda de cepas de Pleurotus: Etapa en que se evaluaron conceptos básicos de biología como taxonomía, que es la caracterización de los organismos por su morfología; esto a través de excursiones en el estado Mérida para la colecta de hongo Orellanas y el uso de claves taxonómicas para su identificación (Figura 86, Anexo 2). 155 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 86. Recolectas de hongos por los estudiantes de primaria y segundaria para la zona de Jaji, Edo. Mérida año 2016. Etapa II Prácticas de cultivo artesanal del hongo Orellanas: Como una estrategia didáctica y dinámica se fue organizo en el laboratorio de BIOMI y los liceos o escuelas, el acondicionamiento de aulas de clases y espacios disponibles dentro de las instituciones de educación básica, para el montaje plantas piloto de producción artesanal del hongo Orellanas, donde se les mostraba a los estudiantes todas las fases de crecimiento del hongo: Elaborando bolsas de sustrato a partir de los desechos que se generaban en su institución, como pasto de elefante, preparación de inóculos, inoculación de los bloques de sustrato, incubación en fase de oscuridad, incubación en presencia de luz natural (incidencia indirecta) y cosecha. Además realizaban visitas al laboratorio para observar los procesos del cultivo en laboratorio y las líneas de investigación en laboratorio en fermentación en estado sólido para la producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) (Figura 87). Con este tipo de actividad se lograba motivar a más instituciones y a la comunidad. Así mismo en actividades la XIII e Itinerante edición del Encuentro de Física, Química, Matemática y Biología celebrados en la ULA (Naranjo O. et al 2011), Feria del Libro Universitario 2014 y I Feria del Niño 2014, se presento con un tarantín demostrativo del cultivo del hongo Orellanas (P. ostreatus) para el fomento de esta actividad alternativa de formación en biología, abarcando a 74 instituciones de educación primaria, con a una población estudiantil de edades 156 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” entre 5 a 12 años; con una participación promedio de 275 estudiantes por institución. Figura 87. Planta de producción del hongo Orellanas (P. ostreatus) como proyecto de 5to año en el Liceo Miguel Otero Silva años 2013. A Preparacion de sustrato, B Pruebas de cultivo a pequeña escala, C Primordios en desarrollo y D Cosecha. Tomado de Guerrero-Cardenas et al. 2013. Cultivo del hongo Orellanas en casa Para el fomento y desarrollo del cultivo del hongo Orellanas en casa y con las comunidades; lo primero a hacer, es conseguir un inóculo del hongo a cultivar, este partiendo de la naturaleza o comprando semilla; en el caso de partir de la naturaleza, las prácticas en laboratorio de aislamiento a partir de un trozo de carpóforo o de la esporada del hongo se pueden aplicar, si contamos con sustratos ricos en alcaloides o agentes fungicidas; ejemplo de esto, la borona del café que recién colado el café, esta que pasteurizada y lista para utilizar para el cultivo del micelio del hongo Orellanas, y las cascara de cambur, que por el 157 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” compuesto llamado carburo, agente que le colocan para madurar los cambures, la cascara es un sustrato selectivo, pero que con el tiempo aquel microrganismo que soporte el efecto de este agente lo consumirá, pudiéndose utilizar para el cultivo del hongo Orellanas. Una vez obteniendo los sustratos viables para aislar y cultivar micelio del hongo, ya contamos con un aislado. El siguiente paso es la preparación de la semilla, algo que en casa puede resultar complicado, ya que en el laboratorio se cuentan con equipos como autocables que facilitan y aseguran la esterilización del sustrato para la preparación de semilla, pero para estos casos en que queremos cultivar en casa o enseñar a la comunidad a cultivar hay otras alternativas, como las esterilizaciones químicas, procesos químicos en que nos basamos en cambios de pH y fenómenos como la fluorescencia para esterilizar los sustratos. Ejemplo de este tipo de técnica de esterilización, el uso de la cal para esterilizar los sustratos a utilizar para cultivos en casa, que para facilitar el trabajo en casa son mezclas de tuza con diversos desechos como borrona de café, cascar de papa o bagazo de caña en proporciones 7:3 respectivamente, que después de reducir a un tamaño no mayo de 0,4 mm y haberlo lavado, se deja en una solución de cal al 25 % por 24 h; tiempo en que la cal penetra el sustrato, cambia el pH y se da un cambio de coloración por parte de la tuza de la mezcla, pasando de un color pálido a un color amarillo intenso, esto como producto de la fluorescencia a causa de la descomposición del CO2; en este punto estamos seguros de que el sustrato ha quedado estéril y listo para usar en la preparación de semilla fúngica, para lo cual escurrimos el sustrato. El siguiente paso es empacar el sustrato para inocularlo, proceso en que utilizamos frascos de vidrio con tapa, como los frascos de mayonesa de 500 mg. frascos que previamente hemos lavado y pasteurizado a baño maría pro 40 min; y llenamos a una relación de ¾ partes del volumen de los frascos, todo cerca de una fuente de calor como la hornilla de la cocina o una vela. Después de envasadas los sustratos para la semilla fúngica nos queda inocular, punto en que, en un espacio cerrado y limpio junto a una fuente de calor, procedemos a inocular los frascos con ayuda un aza artesanal, que para dinámica de trabajo es un lapicero de metal con un clip estirado en la punta; herramienta 158 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” que nos ayuda a desmenuzar y tomar el micelio en inoculo obtenido de nuestro aislado, una vez colocado el micelio en los frascos, entre cerramos los frascos y los colocamos en incubación en un espacio cerrado y obscuro, esto para promover el crecimiento del micelio. En el paso de incubación, como el laboratorio se evalúa día por medio cómo va el crecimiento del hongo, hasta que invada totalmente los frascos. Mientras las semillas incuban, podemos ir trabajando en la preparación del sustrato para la fructificación, proceso en que tratamos el sustrato igual que el sustrato para la preparación de semilla. En este caso envasamos el sustrato en bolsas o frascos de vidrio de gran capacidad, que al estar listas las semillas se inocularían, para después llevar los frascos a un espacio cerrado y obscuro, para promover el crecimiento del micelio y luego pasar estos frascos al invernadero artesanal, estructura que consiste en un cajón de matera con paredes de plástico traslucido, al cual se le abren múltiples huecos los cuales se parchan con gasa, para que sirvan de ventilaciones, así como también se instala un sistema de extractores, que dependiendo del tamaño, pueden ser dos ventilados de computadora, esto para mantener las concentraciones de CO2 menores al 0,1 % dentro del ventilador. Otro punto a controlar es la humedad y la temperatura dentro del invernadero, para lo cual podemos color para un invernadero de medio m2 un sistema de bomba de agua para pecera, con esto se mantienen temperaturas de 26 °C y humedad relativa del 60 %, para temperaturas más bajas y una humedad relativa mayor, al invernadero se puede acoplar sistemas de riegos con un compresor (Figura 88). 159 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Figura 88. Sistema de cultivo del hongo Orellanas en casa o con la comunidad 160 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” ANEXOS Anexo 1 Medios de Cultivo de Micelio de Hongos Para el desarrollo del micelio de los hongos comestibles en el caso de laboratorio, se emplean medios de cultivo sólidos de una composición estandarizada que le proporcionan al hongo los nutrimentos necesarios para su desarrollo. Los medios de cultivo son generalmente vendidos por casas comerciales en diferentes presentaciones, como es el caso del Agar con Extracto de Malta (EMA) y el Agar con Papa Dextrosa (PDA), sin embargo es posible prepararlos para la producción a pequeña escala. A continuación, se mencionan algunos métodos de preparación de los medios de cultivo más frecuentes para la preservación del Hongo Orellanas (P. ostreatus); para lo cual se recomienda tener lo siguiente implementos: Materiales Báscula granataria Algodón y Gasa Papel aluminio Espátula Agua destilada o purificada Bata Olla de presión o autoclave Varilla de vidrio o Agitador magnético y plancha de calentamiento con agitación Matraz Erlenmeyer Algodón y Gasa Cajas de Petri Espátula Mecheros Bata Azas Varilla de vidrio o Agitador magnético y plancha de calentamiento agitación Ingredientes para el medio EMA: Extracto de Malta 10 g/L Agar de repostería 15 g/L 161 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO con “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Procedimiento de preparación del medio EMA: Se pesan los ingredientes y se mezclan en el matraz con volumen de 1 L de agua destilada. La suspensión se calienta y agita hasta que queden totalmente disueltos los ingredientes. Ingredientes para el medio PDA: Papa 200 g Dextrosa o Glucosa 20 g Agar-Agar 15 g Levadura 2 g Procedimiento de preparación del medio PDA: Para este medio se retira la concha de las papas y las cortamos a un tamaño de 1 cm3, luego se ponen a hervir en 500 mL de agua destilada durante 10 - 15 min o hasta que todas las papas se pongan blandas. Después, se filtran las papas y nos quedamos con la solución a la cual se adiciona más agua hasta enrazar a 1 L para reponer lo que se evaporó. Se agrega los otros demás ingredientes y se calienta a fuego lento bajo contante agitación durante 1-2 min o hasta que todo en la solución quede totalmente disuelto. Una vez que cualquiera de los medios nombrados estén preparados, fraccionamos los medios en frascos de vidrio con tapa de una capacidad de 250 mL con 200 mL de medio, a estos se les tapa y se esteriliza a 15 lb de presión por 15 min en ollas de presión o autoclaves. En condiciones de asepsia (en campana de flujo laminar o con ayuda de mecheros), el medio de cultivo tibio se vierte a cajas de Petri estériles o frascos de vidrio con tapa y se deja solidificar. Anexo 2 Key to identify Mushrooms to genus using only macroscopic features (Largent, 1986). In this key, only characteristics of mushrooms that can be seen with the unaided eye or with a hand lens are used. Since this key is based only on macroscopic features, you many not be able to identify correctly all genera of mushrooms you study ( Langent, 1986). 1. Sporocarp not growing on other mushrooms…..……………………………………6 162 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” 6. Undersurface of pileus with normal, blade-like gills……….……………………...10 10. Pileus with definite stipe that may be central, eccentric, or (rarely) even lateral……………………………………………………………………………………21 10. Pileus sessile; laterally attached and sheving, or attached by a short lateral tubercle or "pseudostipe", or basally attached and funnel-shaped or spatulate (pleurotoid habit)…………………………………………………………………………11 11. Spores not as above………………………………………………..……………….13 13. Spores white to pale yellowish or cream-colored, or (rarely) pale dingy lilac……………………………………………………………………...…………………15 15. Gills not split along their edges and rolled back laterally………………….……16 16. Gills narrow or broad, but not strongly crisped or sinuos; pileal thickness varies, but if thin enoufgh to be membranous it is also soft and fleshy……………………17 17. Pileus varying in consistency from soft and pulpy to pliable and leathery, but not corky; gills not tough and leathery…………………………….…………………...19 19. Edges of gills entire………….………………………………………………………20 20. Pileus soft and pulpy or fleshy…………………………………………… Pleurotus 21. Gills not deliquescent………………………………………….……………………23 23. Stipe when broken or split lengthwise showing evidence of fibrous context…25 25. Volva not present………..…………………………………………………………..31 31.Annulus absent; however, a cortina may be present……………………………51 51. Gills attached……………..………………………………………………………….58 58. Flesh of mature pilei soft and pulpy to soft-fibrous, or very fragile (not reviving when moidtened after having been dried); spores white, parle yellowish, or some other color………………………………………………………...………………………61 61 stipe central, or nearly so……………………………………………………………65 61. Stipe definitely and consistenly escentric, sometimes almost lateral…………62 62. Spores white to pale yeloowish or cream-colored, or pallid lilac………Pleurotus 65. Gills variously attached, but neither adnate-subdecurrent not decurrent……..77 163 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” 77. Stipe stouter than the above, usually 5 mm or more thick, fleshyfibrous and soft, or pulpy, or with a firm cartilaginou " rind" and soft interior; pileal fleh ordinarily at least 3-5 mm thick at the center , rarely thin enough to be called membranous……………………………………………………………………………...91 91.Spores white to pale cream-colored (rarely cream-colored with a faint pinkish tinge) to pale pink, or salomon-pink, dingy salmon, to brownish-salmon……...…..92 92. Gills thin, usually close or crowded, rarely subdistant, and not waxyappearing…………………………………………………………………………………96 96. Spore wite to cream-colored to pale pink, al times cream-colored with a faint pinkish tinge; mature gills not pink from the spores………………………………….97 97. Not as above……..…………………………………………………………………..98 98. Carpophore growing out of cones or growing oud of decaying wood (i.e.lignicolous)……………………………………………………………………………99 99.Carpophore on cones or on decaying wood; gills not completely sterile (some especies of Pleurotus) Anexo 3 Keys of género Pleurotus (Petersen et al., 2012). Keys abound for limited groups (Vilgalys et al., 1993, for the P. ostreatus complex) or of limited accuracy (Pilát, 1935; Kühner and Romagnesi, 1953; Hilber, 1982, 1993, 1997). To devise a key to this group is fraught with problems, for basidiome colors, hosts, and stature often intergrade, and geographical distribution is often wide and therefore creates overlaps. Especially vexing is the separation of Pleurotus pulmonarius from its sister monomitic, pleurotoid species, P. ostreatus and P. populinus. With these problems in mind, the following key to biological species is offered. 1. Anamorphic spores produced on basidiomata or associated vegetative mycelium…................…… 2 1. Anamorphic spores, if formed, not associated with basidiomata …………........ 4 2. Anamorphic state a lawn of simple conidiophores producing black arthrospores, dry initially but later slimy; Australa, New Zeald………………….............. P. australis 2. Anamorph coremioid, with black, slimy heads of arthrospores.……….…........… 3 3. Pileus pale tan to brown; distribution roughly pantropical..……….. P. cystidiosus 164 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” 3. Pileus deep olive, olive-black, occasionally with purplish tints; New Zealand, Australia……………….……………………………………...….. P. purpureo-olivaceus 4. Stipe central to weakly eccentric ………………….................…………….….…… 5 4. Stipe strongly eccentric or lateral …………….………………….......................... 11 5. Pileus tan, brown, rufous brown, usually concave ……………………....……..….6 5. Pileus pearl gray, white, or banana yellow ……………................................…… 8 6. Basidiomata arising from a sclerotium …….............................… P. tuber-regium 6. Basidiomata without sclerotium ……………………....................................……. 7 7. Root parasite; pileus tan to brown; Europe ……………….………….... P. eryngii 7. On rotting wood; pileus tan, brown, usually with ruddy tints.......... P. cornucopiae 8. Pileus and stipe white to pearl gray ………….………………...….................…… 9 8. Pileus banana yellow; stipe white (citrinopileatus form) …........… P. cornucopiae 9. Stipe nearly lateral; on Agave, Opuntia; northern Africa, Mexico …… P. opuntiae 9. Stipe central; all basidiome parts white ………………….…………………..…… 10 10. Pileus surface velutinous to plushy; warm climates; anamorph unknown……. P. levis 10. Pileus surface strigose to wooly; cool, wet climates; anamorph of tan to Brown arthrospores in culture..........................................................................…. P. dryinus 11. Stipe tissue dimitic…...………………...……………....…..............................…. 12 11. Stipe tissue monomitic……...………...………………................................…… 14 12. Partial veil present over young lamellae.……….………......……… P. calyptratus 12. Partial veil absent …………………..……..............................................…….. 13 13. Basidiomata usually everted; pileus surface ruddy tan to ruddy brown... P. cornucopiae 13. Basidiomata pleurotoid; pileus surface white, yellow-olive, brown, olive-brown, pink or gray.............................................................................................… P. djamor 165 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” 14. On coniferous wood; northern China, far eastern Russia ………..... P. abieticola 14. On deciduous wood (chiefly) ……………..……………….........................……. 15 15. Pileus and lamellae buffy tan to pastel tan; lamellae subdistant; spore print pallid buff; spores 9-12 X 3-5 m m; North America; usually on Populus wood..........................................................………………………….….... P. populinus 15. Pileus various shades of off-white, tan, brown, deep gray, bluish olive to oliveblack; spore print avellaneous; spores 7-10 m m long; worldwide; usually on deciduous wood……...…………………………………………………………….…... 16 16. Fruiting predominately in winter; pileus tan, brown, gray-brown, olive-black; North Temperate Zone …….................................................................. .P. ostreatus 16. Fruiting predominately in late summer (Europe, Asia, eastern North America) or spring (western North America); pileus white, tan, gray-brown; North Temperate Zone………………………………………………………………………. P. pulmonarius. 166 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Ainsworth, G. (2008). Ainsworth & Bisby's dictionary of the fungi. UK: Cabi. Ajith, T., & Janardhanan, K. (2007). Indian medicinal mushrooms as a source of antioxidant and antitumor agents. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, 40:3, 157. Albacete, S. M. (2010). http://www.dipualba.es/micologica/setas.html. Recuperado el 12 de Nov de 2017, de LAS SETAS: http://www.dipualba.es/micologica/setas.html Alexopoulos , C., Mims, C., & Blackwell, M. (1996). Introductory mycology (Vol. 4ª edition ). New York.: Editorial John Wiley and sons. Arnolds, E. (1992). Mapping and monitoring of macromycetes in relation to nature conservation. Mcllvainea, 10:2, 4-27. Baldrian, P., & Gabriel, J. (2003). Lignocellulose degradation by Pleurotus ostreatus in the presence of cadmium. FEMS Microbiology Letters, 220:2, 235–240. Bauer, R., Begerow, D., Sampaio, J., Weiß, M., & Oberwinkler, F. (2006). The simple-septate basidiomycetes: a synopsis. Mycological Progress, 5, 41–66. Block , S., Tsao, G., & Han, L. (1959). Experiments in the cultivation of Pleurotus ostreatus. Mush. Sci, 4, 309-325. Block, S., Tsao, G., & Han, L. (1958). Production of mushrooms from sawdust. J. Agric. Food Chem, 6, 923-927. Bolívar, F. (2004). Ingeniería genética, herramientas moleculares y los métodos para aislar, caracterizar y manipular el DNA. In Fundamentos y casos exitosos de la biotecnología moderna . México DF: El Colegio Nacional. Bouso, J. (2013). Psilocibes. Motril: Ultrarradio. Buchanan, P. (2003). Contributed papers on Biodiversity of Southern Hemisphere fungi. New Zealand Journal of Botany, 41:3, 377-377. 167 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Cabrera , T., Casas, J., Rojas, F., & Viveros, S. (1998). Alimentos en la naturaleza. Algunas plantas comestibles, silvestres arvenses y ruderales. México, D.F.: SEMARNAP. Cailleux, R., Diop, A., & Joly, P. (1981). . Relations d’interfertilite entre quelques representants des pleurotes des ombelliferes [Pleurotus, champignon comestible]. Bulletin Trimestriel de La Societe Mycologique de France. Camacho, B. (2009). Estudio morfométrico-fractal de la bioestructura de Rhizopus oligosporus durante sucrecimiento. México: Tesis Doctoral en Ciencias en Alimentos. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Insituto Politécnico Nacional. Canford, C. (2005). Capítulo 2 Cultivo de hongos para la subsistencia en el mundo. Disminución de la pobreza mediante el cultivo de hongos enZimbabwe. En R. d. Korea, In Mushroom Growers Handbook 1: Oyster Mushroom Cultivation. (págs. 21-26). República de Korea: MushWorld. Chalbaud, E. (2015). Caracterización taxonómica y fisiológica de cepas de “setas” (género Pleurotus) pertenecientes al cepario del Laboratorio de Biotecnología de microorganismos SIXTO DAVID ROJO ULA. Mérida: Trabajo Especial de Grado, Departamento de Biologia, Facultad de Ciencias, ULA. Cha, J. (2005). Capitulo 8 Manejo de plagas y enfermedades. Anormalidades en los cuerpos fructíferos . En B. KIM, Manual del Cultivo de Hongos 1 Cultivo del Hongo Ostra (págs. 198-201). Korea: MUSHWORLD. Chang, S., & Miles, P. (1989). Edible Mushrooms and their Cultivation. Florida, USA: CRC Press. Boca Raton. Croan, S. (2000). Conversion of Wood Waste into Value-Added Products by Edible and Medicinal Pleurotus (Fr.) P. Karst. Species (Agaricales s.l., Basidiomycetes). International Journal of Medicinal Mushrooms. Delgado-Fuentes, A., Villegas-Ríos, M., & Cifuentes, J. (2005). Glosario ilustrado de los caracteres macroscópicos en Basidiomycetes con himenio laminar. México.: Facultad de Ciencias-FES Iztacala, UNAM. 168 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Dennis, R. (1970). Fungus flora of Venezuela and adjacent countries. Fungus flora of Venezuela and adjacent countries. London: Royar Botanic Gardens, Kew. Eger, G., Li, S., & Leal-Lara, H. (1979). Contribution to the discussion on the species concept in the Pleurotus ostreatus complex. Mycologia, 577–588. Etter, B. (1929). New media for developing sporophores of wood-rot fungi. Mycologia , 21, 197-203. Falck, R. (1917). Uber die Walkultur des Austernpilzes (Agaricus ostreatus) auf Laubholzstubben. Z. Forst-Sagdwes, 49, 159-165. Fasidi, I., Kadiri, M., Jonathan, S., Adenipekun, C., & Kuforiji, O. (2008). Cultivation of tropical mushrooms. Ibadan: Ibadan University Press. Fennema, O. (2000). Química de los alimentos. Zaragoza, España: Editorial Acribia S.A. Fernández, F. (2005). MANUAL PRÁCTICO DE PRODUCCIÓN COMERCIAL DE CHAMPIÑON. GUADALAJARA, JALISCO . MÉXICO: Fernandez. Ferreira, W., & Kato, L. (2003). Modelo de propagação de lesões foliares causadas por fungos,. Biomatematica, 8, 45–53. García Rollán, M. (2006). Manual para buscar setas. Mexico: Ed. Ministerio de Agricultura y Mundo-Prensa. Guerrero-Carenas, B., Morillo, O., Carrero, C. y Chalbaud-Mogollón, E. 2013. El Hongo Pleurotus ostreatus Alternativa Nutricional para Comunidades Agroecologícas y Herramienta Pedagógica en la Enseñanza de la Biología. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología. 33: 129-133. Guzmán, G. (1998). Análisis cualitativo y cuantitativo de la diversidad de los hongos de México (Ensayo sobre el inventario fúngico del país). La Diversidad Biológica de Iberoamérica, II Volumen Especial, 111–175. Guzmán, G. M.-V.-D. (1993). El cultivo de los hongos comestibles: con especial atención a especies tropicales y subtropicales en esquilmos y residuos agro-industriales. México: Instituto Politécnico Nacional. Guzmán, G., Mata, G., Salmones, D., Soto-Velazco, C., & Guzmán-Dávalos, L. (1993). El cultivo de los hongos comestibles: con especial atención a 169 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” especies tropicales y subtropicales en esquilmos y residuos agroindustriales. Instituto Politécnico Nacional., 245. Hammel, K. (1977). Fungal degradation of lignin. , . Driven by Nature: Plant Litter Quality and Decomposition, 33–45. Hernández, G. (2002). Manual Práctico del Cultivo de Setas: Aislamiento, Siembra y Producción. Xalapa: Instituto de Ecología. Hernandez, J. (2008). Algunas consideraciones bioéticas y ecoéticas sobre el cutlivo de hongos nutricionales en el departamento de Casanare, Colombia. Bogotá: Universidad El Bosque. Hernández, R., & López, C. (2006). Evaluación del crecimiento y producción de Pleurotus ostreatus sobre diferentes residuos agroindustriales del departamento de Cundinamarca. Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias. Departamento Microbiología: Bogotá D. C. Herrera, T., & Ulloa, M. (1998). El reino de los hongos: Micología básica y aplicada. México: Fondo de cultura económica – UNAM. Hibbett, D., Binder, M., Bischoff, J., Blackwell, M., Cannon, P., Eriksson, O., y otros. (2007). A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycological research, 111:5 , 509-547. Iturriaga, T., & Minter, D. (12 de Enero de 2006). http://www.cybertruffle.org.uk/venefung/esp/index.htm. Recuperado el 12 de Noviembre de 2013, de http://www.cybertruffle.org.uk/venefung/: http://www.cybertruffle.org.uk/venefung/ Jackson, R. B. (2010). Campbell Biology. New Yourk: Pearson Benjamin Cummings, San. . James, T., Letcher, P., Longcore, J., Mozley-Standridge, S., Porter, D., Powell, M., y otros. (2006). A molecular phylogeny of the flagellated fungi (Chytridiomycota) and description of a new phylum (Blastocladiomycota). Mycologia, 98:6, 860-871. Kauserud, H., & Schumacher, T. (2003). . Regional and local population structure of the pioneer wood-decay fungus Trichaptum abietinum. Mycologia, 95:3, 416-425. 170 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” KIM, S. (2004). Chapter 9. Post-harvest Management. Korea. En S. KIM, Mushroom storage and processing. MUSHWORLD. Oyster Mushroom Cultivation. (págs. 1739 -1377). Korea: MUSHWORLD. . Kirk, P., Cannon, P., Minter, D., & Stalpers, J. (2008). Ainsworth & Bisby’s dictionary of the fungi. . Wallingford: CABI Publishing. Kohn, L. (1992). Developing new characters for fungal systematics: an experimental approach for determining the rank of resolution. Mycologia, 139–153. Koltin, Y., Stamberg, J., & Lemke, P. (1972). Genetic structure and evolution of the incompatibility factors in higher fungi. Bacteriological Reviews,, 36:2) , 156. Kong, W. (2005). Descriptions of commercially important Pleurotus species. En R. d. Korea, In Mushroom Growers Handbook 1: Oyster Mushroom Cultivation. (págs. 54–61). República de Korea: MushWorld. Krishna, I. (1967). Kerala megalithic and their builders. Madras: University of Madras. Kumari, D., & Achal, V. (2008). Effect of different substrates on the production and non-enzymatic antioxidant activity of Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom). Life Sci. J, 5:3, 73–76. Kummer, P. (1871). Der führer in die pilzkunde. . Zerbst. Largent, D., & Stuntz, D. (1977). How to identify mushrooms to genus I: Macroscopic Features. U.S.: Mad River Press, Eureka. Largent, D., Johnson, D., & Watling, R. (1977). How to Identify Mushrooms to Genus III: Microscopic Features. California: Mad River Press. Eureka. Larraya, L., Peñas, M., Pérez, G., Santos, C., Ritter, E., Pisabarro, A., y otros. (1999). Identification of incompatibility alleles and characterisation of molecular markers genetically linked to the A incompatibility locus in the white rot fungus Pleurotus ostreatus. Current Genetics, 34:6 , 486–493. Leck, C. (1991). Mass extinction of european fungi. Trends in Ecology and Evolution, 6:6. Lindorf, H., De Parisca, L., & Rodríguez, P. (2006). Botánica. Caracas: Colecció Ciencias Biologicas. 171 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Liu, Y., Whelen, S., & Hall, B. (1999). Phylogenetic relationships among ascomycetes: evidence from an RNA polymerse II subunit. Molecular Biology and Evolution, 16:12, 1799–1808. López, A., & García, J. (2004). Estructura del Pleuroma. México: Instituto de Genética Forestal Universidad Veracruzana. Lothe, H. (1987). Oasis of art in the Sahara. En:Revista National Geographic, 180188. Lutzoni, F., Kauff, F., Cox, C., McLaughlin, D., Celio, G., Dentinger, B., y otros. (2004). Assembling the fungal tree of life: progress, classification, and evolution of subcellular traits. American Journal of Botany, 99:10, 1446– 1480. Madigan, M., Martinko, J., & Parker, J. (1997). Brock Biology of microorganism (Vol. 8thEdition.). New Yersey, U.S.A.: Editorial Prentice Hall. Maldonado, Y. (2007). Obtención de cepas híbridas de Pleurotussp. por apareamiento de neohaplontes compatibles. Tesis de Maestro en Ciencias en Bioprocesos. . México, D.F.: Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. . Malloch, D., Pirozynski, K., & Raven, P. (1980). Ecological and evolutionary significance of mycorrhizal symbioses in vascular plants (a review). Proceedings of the National Academy of Sciences, 77(4), 2113–2118. Márquez-Araque, A., Mendoza, G., González, S., Buntinx, S., & Loera, O. (2007). Actividad fibrolítica de enzimas producidas por Trametes sp. EUM1, Pleurotus ostreatus IE8 y Aspergillus niger AD96. 4 en fermentación sólida. Interciencia,, 32(11), 780–785. Matheny, P. (2005). Improving phylogenetic inference of mushrooms with RPB1 and RPB2 nucleotide sequences (Inocybe; Agaricales). Molecular Phylogenetics and Evolution, 35:1, 1–20. Matsuura, S. (2000). Random growth of fungal colony model on diffusive and nondiffusive media. School of High-Technology for Human Welfare, Tokai University, Forma, 15, 309–319. Mckenna , T. (1993). El manjar de los dioses. Barcelona: Paidós. 172 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” micomania.rizoazul. (12 de Noviembre de 2011). micologia los hongos a lo largo de la historia. Obtenido de micomania.rizoazul.com: http://www.micomania.rizoazul.com/micologia los hongos a lo largo de la historia.html Moore-Landecker, E. (1996). Fundamentals of the Fungi. New York: Benjamin Cummings. Moreno, G., Gárcia, J., & Zugaza, A. (1986). La guía de INCAFO de los hongos de la Península Ibérica,. España: INSTITUTO CAZA FOTOGRAFICA Y C. Morillo, O., Guerrero, B., Toro, J., Castañeda, R., García, P., Cuervo, W. (2012). Evaluación de la eficiencia biológica de Pleurotus ostreatus en hoja de caña y tuza de maíz. Observador Del Conocimiento,, 2, 213–221. MPPAMB, (2013). Estrategía Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010-2020 y su Plan de Acción Nacional . Caracas: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Murakami, S., & Takemaru, T. (1990). Genetic studies of Pleurotus salmoneostramineus forming albino basidiocarps. Reports of the Tottori Mycological Institute, 28, 199-204. Murcia, M., Martínez-Tomé, M., Jiménez, A., Vera, A., Honrubia, M., & Parras, P. (2002). Antioxidant activity of edible fungi (truffles and mushrooms): losses during industrial processing. Journal of Food Protection®, 65:10, 1614– 1622. MushWorld. (2010). Mushroom Growers’ Handbook 1 Oyster Mushroom Cultivation. Republic Korea: MushWorld. Nartajan , K., & Raman, N. (1983). South Indian Agaricales. Vaduz: Cramer. Pacioni, G. (1990). Cultivo Moderno del Champiñón. . Barcelona España.: Editorial De Vecchi S.A. Palm, M., & Chapela, I. (1998). Mycology in Sustainable Development: Expanding Concepts, Vanishing Borders. North Carolina.: Parkway, Boone. Parladé Izquierdo, X. (2011). Técnicas de inoculación de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesi (Mirb.) Franco) con los hongos Ectomicorrícicos y 173 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” su aplicación en reforestación . Barcelona: Tesis de Grado. Universitat Autònoma de Barcelona. Peintner, U., Poder, R., & Pumpel, T. (1998). The Iceman's fungi. En:Mycol.Res., 102, 1153-1162. Pernía, B., Demey, J., Inojosa, Y., & Naranjo-Briceño, L. (2012). Biodiversidad y potencial hidrocarbonoclástico de hongos aislados de crudo y sus derivados: Un meta-análisis. Rev Latinoam Biotecnol Amb Algal, 3:1 , 1–40. Petersen, R., & Hughes, K. (1993). Intercontinental interbreeding collections of Pleurotus pulmonarius, with notes on P. ostreatus and other species. Sydowia, 43, 139-152. Phillips, R. (1991). Mushrooms of North America. Boston, Toronto, London: Little Brown and Company. Potter, N., & Hotchkiss, J. (1995). Ciencia de los alimentos. Zaragoza, España: Editorial Acribia S.A. Quimio, T. (1986). Guide to low-cost mushroom cultivation in the tropics. Philippines at Los Banos: University of the Philippines at Los Banos. Quimio, T., Chang, S., & Royse, D. (1990). Technical guidelines for mushroom growing in the tropics. En R. FAO Plant Prod Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO Plant Production and Protection (pág. 106). Roma: Technical guidelines for mushroom growing in the tropics. FAO Plant Production and Protection Paper 106. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Ramírez, L., Larraya, L., & Pisabarro, A. (2010). Molecular tools for breeding basidiomycetes. International Microbiology, 3:3 , 147–152. Raven, P., Evert, R., & Eichhorn, S. (2003). Biologia Vegetal. Brasil: Tree. Rodríguez, N., Araque, M., & Perdomo, F. (2006). MANEJO POSTCOSECHA DE HONGOS COMESTIBLES Y MEDICINALES. Bogota: ASOFUNGICOL. Samorini , G. (1995). Gli allucinogeni nel mito. Torino, Nautilus: Racconti sulle origini delle piante psicoattive. Samorini, G. (1989). Etnomicología nell’arte rupestre Sahariana Periodo delle Teste Rotonde. Boll. Camuno Notiz., 6, 18-22. 174 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Samorini, G. (1992). The oldest representations of hallucinogenic mushrooms in the world (Sahara Desert, 9000-7000 B. P.). Integration, 2/3, 69-78. Samorini, G. (1995). Umbrella-stones or mushroom-stones (Kerala,Southern India). Integration, 6, 33-40. Samorini, G. (1999). Nuesvas Fronteras de la Etnomicología. En J. M. A. Hofmann, Los Enteógenos y la Ciencia Nuevas aportaciones científicas al estudio de la drogas (págs. 51-88). Barcelona: ESPA-BOOK. Sánchez, J., & Royse, D. (2001). La biología y el cultivo de Pleurotus sp. . México: El Clolegio de la Frontera Sur. Sarmorini, G. (1995). Umbrella-stones or mushroom-stones (Kerala,Southern India). Integration, 6, 33-40. Shwarze, F., Engels, J., & Mattheck, C. (2013). Fungal strategies of Wood decay in trees. Germany: Springer Science & Business Media. Singer, R. (1986). Agaricales in modern taxonomy. Koenigstein: Koeltz Scientific Books. Sobal, M., Morales, P., & Martínez-Carrera, D. (1989). Efecto del pH sobre el crecimiento de diversas cepas mexicanas y extranjeras de hongos comestibles en el laboratorio. Micol. Neotrop. Apl, 2, 19–39. Stamets, P. (1993). CHAPTER 1 Mushrooms, Civilization & History. En S. Paul, Growing gourmetand medical musrooms (págs. 1-4). Oregon, USA: Ten Speed Press. Stamets, P. (2000). Growing gourmet and medicinal mushrooms (Vol. 3). Berkeley: Ten Speed Press. Steineck , H. (1987). Cultivo comercial del Champiñón. Zaragoza España: Editorial Acribia S.A. . Stone, R. (1993). Surprise! A fungus factory for taxol? Science, 260:9. Thorn, R., & Barron, G. (1984). Carnivorous mushrooms. . Science,, 224, 76-78. Torres, M., & Hurtado, A. (2003). Potencial de la micobiota nativa y medicinal en el municipio de Quibdó. Bogota: Grupo de Investigación en Recursos Vegetales. Universidad Tecnológica del Chocó. 175 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO “PRODUCCIÓN DEL HONGO ORELLANAS (Pleurotus ostreatus)” Urcelay, C., Robledo, G., Heredia, F., Morena, G., & García, F. (2012). Hongos de la madera en la arbolado urbano de Córdoba. Córdoba: Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Valencia del Toro, G. (2002). Estudios sobre la expresión del color de los esporóforos de Pleurotus spp. por apareamiento de neohaplontes compatibles y progenies monospóricas. México, DF: Tesis de doctorado.UNAM. Valencic, I. (1994). Has the Mysteries of the Eleusinian Mysteries been solved. Ethnomed. St. Conscious., 3, 325-336. Vedder , P. J. (1986). Cultivo Moderno del Champiñon. Madrid España: Editorial Mundi-Prensa. Wasson, R. G. (1968). Soma Divine Mushroom of Immortality. New York: HBJ. White, T., Bruns, S., Lee, T., & Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: PCR— Protocols: A Guide to Methods and Applications. Eds., N. Innis, D. Gelfand, J. Sninsky, and T. White. Academic Press, 315–322. Whittake, R. (1969). New concepts of kingdoms of organisms. Science, 163, 150160. Williams, S., Breda, V., Anderson, T., & Nyden, B. (1985). Growth and sediment disturbances of Caulerpa sp.(Chlorophyta) in a submarine canyon. Mar. Ecol. Prog. Ser, 21, 275-281. Zent, G., Zent, S., & Iturriaga, T. (2004). KNOWLEDGE AND USE OF FUNGI BY A MYCOPHILIC SOCIETY OF THE VENEZUELAN AMAZON. Economic Botany, 58:2, 214–226. Zervakis, G., Venturella, G., & Papadopoulou, K. (2001). Genetic polymorphism and taxonomic infrastructure of the Pleurotus eryngii species-complex as determined by RAPD analysis, isozyme profiles and ecomorphological characters. Microbiology, 147:11, 3183–3194. 176 MAESTRIA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO v ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA MAESTRÍA EN ECOLOGIÍA DEL DESARROLLO HUMANO