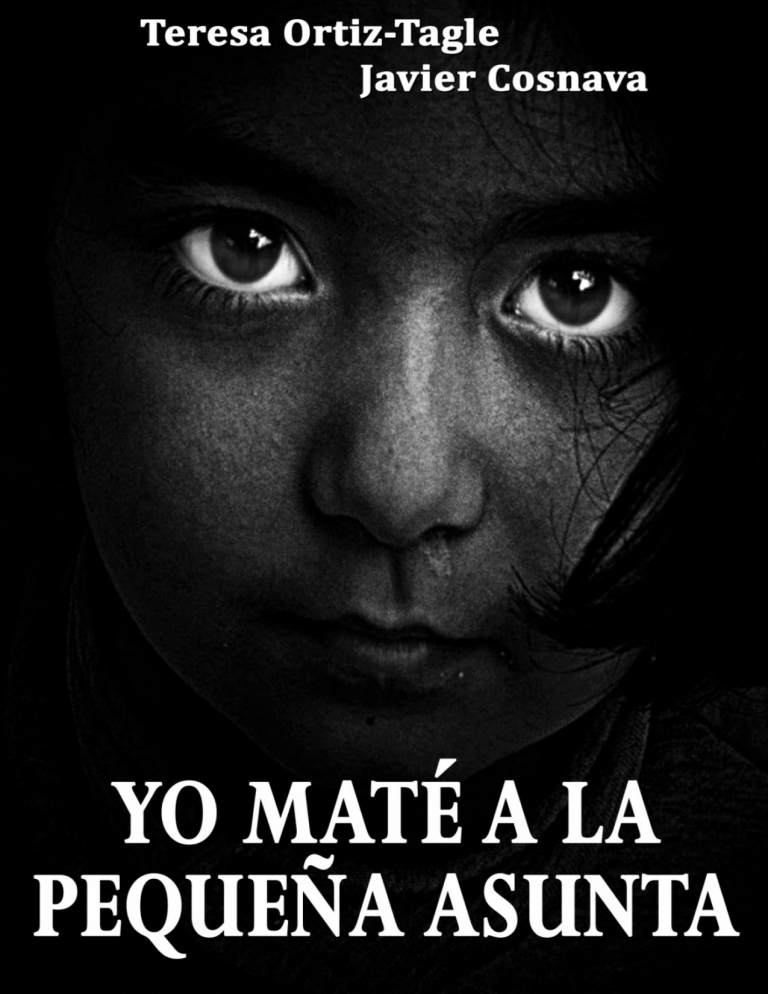

YO MATe A LA PEQUE-A ASUNTA La esperada continuación de El Asesino de Alcasser (Serie Gloria Goldar no 2) (Spanish Edition)

Anuncio