456130117-Desarrollo-de-la-Personalidad-y-Psicopatologia-Enfoque-Dinamico-Norman-Cameron-pdf-version-1-pdf

Anuncio

DESARROLLO DE LA

PERSONALI DAD Y

PSICOPATOLOGÌA

Un enfoque dinámico

Infancia, adolescencia y edad adulta

Ansiedad, fobia, paranoia, esquizofrenia

Desórdenes crónicos del cerebro,

psicosomáticos y de la personalidad

Norman Cameron

■

■

ín d ic e d e c o n te n id o

Introdüccióii dèi editor

5

Prólogo

9

C ap. 1. In tro d u c c ió n

La psicopatologia en la vida cotidiana, 22.

La,psicopatologia como un problema nacional, 24.

La personalidad normal y la anormal, 28.

•:

La personalidad normal, la perfecta y la ideal, 28.

La normalidad y la

conformidad, 28.

La normalidad y lo adecuado de la ejecución, 29. > La

normalidad y la vida interna, 30.

Algunos criterios de normalidad, 31.

Los sueños y la psicopatologia de la vida cotidiana, 33.

Síndromes psicopatologi eos, 36.

■'<<- • Las neurosis, 37.

’

*• i

■•

. '- < >

1. Reacciones de ansiedad, 37. 2. Reacciones fóbicas, 37.

3. Reaccio­

nes de* conversión, 38.

4. Reaceibhe» disociativasi' 38. 5. Reacciones

> ■’ obsesivo compulsivas, 38.

6. Reacciones nemóticó depresivas-, 39.

Lápsióó'ÉÍisi 39.'

!

21

.

1. Reacciones paranoides, 40.

2. Reacciones psicòtico depresivas, 40.

3. Reacciones maniacas y ciclos maniaco-depresivos, 40v 4. Reacciones

esquizofrénicas, 41. 5. Rèartìeionés psicòtico invólutivas!,;41. •••■"“1 ••fTtvd 1

Otros desórdenes importantes, 42.

12. 1 2, Desórdenes pslcosomátiebs, 42.

r.if) l'l ;! Désóídé'á’eS:de la personalidad; 42.

3. Desórdenes cerebrales agudos y cíÓiiic08,* 43i r1•;

«‘ t

l í{-**- ■/

1.■

r

Cap. 2^ ©esarirollo de la personalidad: infancia y primera’niñ ez

*

La tilda-'etí el utéroj A‘6# * ' « ->** ■■r. -l

,

■* ' sEl kdü^imiento'-y el reéiÓn nacido, 47. •

DifeiCnei¿S’iñdÍvMuiálfes:-el itifíói-49i - •

••

■

-'U.

Diferencias individuales: la madre, 51.

•■A

Un mundo sin objetos, 53.

v ’

Las experiencias del adulto en uri mundo sin' objeftos, 54: 1 Lasexperiem

- ciáis infantiles en ,tm mundo simobjetos, 56

:’ ¡ ,.» V .. •/.-■ ■!<

.3 *t

El concepto de ¿ónas-crógenas’enel'desarrollo d d n iñ o , 56,

Fase de dependencia oral del*primer año, 58.

En el primer año se es dependiente, 58.

La dependencia‘y la relación: sim­

biótica, 58.

Desarrollos perCeptuales iniciales, que llevan a'la'simbiosis;:

59.

Ojos, oídos y manos c i lW desarrollo temprano del ego-, 65.

Intercoordinación final de los sistemas perceptuaíes, 68Falta de límites fuil-t

cionales en el primer funcionamiento mental, 69.

¡ >':

La unidad simbiótica madre-hijo, 71.

S:<:\ ■'-r-vL. : p í -í i/.p

*.• -$J

El concepto de simbiosis en la psicopatología, 7-2¿ .La.madrc

ción simbiótica, 73.

E l recién nacido en la relación simblóticia, 73* u ’Cté-I

La madre Como ego temporal,

-lucimiento dé la relación simbiótica, 74,

•h a?,i

74.

Identificación! primaria con la madre, 75.

rr v

!t; ! ’

T•>! I

4..

v 44

rf. •

•i

15

16

I N D I C E DE C O N T E N I D O

Desarrollo del ego y disolución de la unidad simbiótica, 77.

1. Las funciones del ego autónomas y la esfera libre de conflictos, 77.

2.

Id y ego, procesos primarios y secundarios, 77. 3. Formación de defensas y

límites, 77.

4. Introyecciones del ego, 78.

5. Objetos internos, 78.

6. El infante como individuo autónomo, 78.

Cuando no se logra resolver

la relación simbiótica, 78.

Fase de autoafirmación y de control de esfínteres, 79.

Transiciones de la simbiosis a la autoafirmación y al control de esfínteres,

80.

Él especial lugar que tiene el control de esfínteres, 81.

La identificación sexual y el amor hacia el objeto en el periodo preedípico, 84.

L a fase edípica, 85.

La leyenda, 86- La tragedia edípica en la infancia normal, 87. La identifi­

cación sexual edípicay el objeto amoroso, 87. La decepción y la humillación

en el niño edípico, 92. Dominiodelos conflictos edípicos durante la infancia,

92.

Cap. 3. Desarrollo de la personalidad: latencia, adolescencia y edad adulta

Fase de latencia, 96.

El primer grano vecino, 97.

La cultura de los grupos infantiles, 98.

La

escuela, 99. La iglesia y otros grupos formales, 100. Estreses inherentes

a la fase de latencia, 100. Necesidad que el niño tiene de apoyo y guía

por parte de los adultos, 101. Estreses provocados por la incapacidad para

resolver los problemas edípicos, 103.

Preadolescencia, 115.

■■‘'Z:

De la latencia a la adolescencia, 115.

Fase de adolescencia, 116.

La turbulencia e inestabilidad durante la adolescencia, 117.

Algunas?

diferencias sexuales en la experiencia del adolescente, 118. Rebelión d elí

adolescente, 119.

Nuevas figuras de identificación y nuevos objetos?

amorosos, 121.

La cultura1 de los grupos d e . adolescentes, 123.

La

j búsqueda de individualidad cUdentidad* 125.

&.

*>:•' :. ;

El adolescento se convierte en adulto,4.27.

. Edad adulta, 127.

,

.

rx..-«- ,

Cap. 4. Necesidad, pulsión y motivación

'

95

■>. ./ 131

Necesidad y satisfacción, 132,

i ..

j.,, Necesidades de la infancia y la niñez que persisten durante toda lívida, 132.

Regresión, a necesidades¡ infantiles y de la niñez .cuando se está sujeto a

estrés, 136.

El lenguaje y el pensamiento en la necesidad y en la sa tisfa z

‘ ción, 138.

.

•,

i

/

^

Necesidad, disposición d éla necesidad y pulsión, 140,,.

•r

Rcduccionismo, 140.

É l reduccionismo en la psicopatología, 141.

Pulsiones sexuales y agresivas, Í42.

¡«- . mi.--.«¿yE

b anatO

Pulsiones sexuales*. 142.

Pulsiones agresivas, .143., ' La: fusion nqrmal de

pulsiones sexuales y agresiyaSí ld S .

•AA ib -O

Los conceptos de instinto y pulsión en la psicodinàmica contemporánea, 146.

r-Por qué ngs límitamos a.las-.pidsipne&sexualesy agresivas,\147-j.:Aílgungis.paiíac£

terísticas especiales de iaspulsiones ¡sexuales y agresivas, 148. Éí ego y elspper-^

ego en el control de las pulsiones sexuales y agresivasi:.151. Resumen^

1I

Conceptos que fueron cambiando en la formulación hecha por -Efcud, de bías *

pulsiones, 153.

i ••

;•

¡fi >

-I

■?

etFÍ

Eros yTánatos,154.

1¿ .. v*t,c t r . J

Niveles y complejidades de la motiv/iación humana, 155.

i> : =< ,•¡ .v

Motivación inconsciente, 158. . Gradientes o jerarquías motivacionales,

160.

Motivación y estructura psicodinamica:,resuinen,f;'161.>{.

0.7 • íT

í

; ■

.

■ . .1

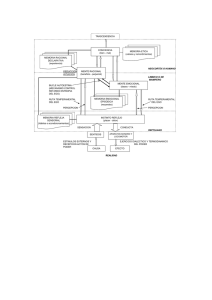

Cap. 5*. Sistema psicodinàmica. ;

b

¡'

¡

Sistema psicodinàmico y ^sterna nervioso central, KS4. ¡-o

C

Los dos desarrollos conceptuales dé la psicodinàmica, 165s.

E l id y el propeso primario, 166.

; a..

.* . b ./• •

El id y el principio del placer, ló7.,:vr- (1

'i

. t:"oLas pulsiones del id o instintos, 168.

*jtn

■.A un

EFconcepto d& catexia, 168.

v iwji

•

-•.

Jv

El pioceso primario del id* 169. 7 a* ñ. "j - »•

,¡ -.1

.¡3: •

' -Las caíexias:móviles.del id, 170í >Desplazámierttoj 17L. ..1 Condensación,

171.

Falta de negación, 171‘7. r' Contradicciones noresueltas, 1;72.

Sím­

bolos primitivos, 172.

Resumen sobre el id y el proceso primario, 176.

\ /• El ego y los procesos secundarios, 178.

164

17

I N D I C E DE C O N T E N I D O

Los sistemas consciente, preconsciente e inconsciente del ego, 178.

El

principio del placer y el principio de la realidad, 179. Patrones innatos y

acción realista, 181.

Diferenciación de los sistemas del ego, 182.

La

demora, la frustración y el conflicto en el desarrollo del ego, 186.

El ego

autónomo y el área de acción libre de conflicto, 191.

La adaptación y el

dominio del ego, 1.92.

La adaptación y la defensa del ego, 192.

Los

tres mundos tic la función del ego, 194.

Resumen sobre el ego y los

procesos secundarios, 199.

El superego y sus precursores, 202.

La Conciencia y el superego, 202.

Los orígenes y los precursores del

superego, 204.

Los conflictos edípicos y el superego posedípico, 206.

El ideai de ego y sus orígenes, 207.

La imagen corporal, la imagen del yo y los papeles sociales, 208.

La imagen corporal, 208.

La imagen del yo, 2Q9.

Los papeles sociales

y las representaciones de la realidad externa, 209.

Resumen, 210.

C a p . 6. El conflicto, Ja regresión, la ansiedad y las defensas

Conflicto, 212.

Fuentes externas de conflicto, 213.

El conflicto y el sistema psicodinámico, 216.

esión, 221.

Là regresión y el sueño, 222.

La regresión y el funcionamiento a nivel

dividido, 223.

La fijación y la regresión, 224.

La fijación y la regresión

en la psicopatologia, 225.

Regresión pulsional, regresión del ego y del

superego, 228.

Ansiedad, 230.

Ansiedad normal, 230.

La ansiedad y la neurosis traumáticas, 231.

An­

siedad patológica, 232. Cambios en el patrón de la ansiedad infantil, 232.

La ansiedad y ios límites del ego, 237.

La ansiedad p rim a ra y la secun­

daria, 241.

'

*

, .

.

Principales mecanismos de defensa, 242.

' :”

J Introyección, proyección e identificación, 244. La.regresión comp.meca­

nismo de defensa, 246.

Represión, 248.

Negación, 248.

Formación

.. . de reacción, 249,.

Desplazamiento, 25Q.

Rechazo del yo„ 25.0.

ÁíslaY miejrto, 251.

Intelectualización y. racióhatizacjjóh, 252.

Ritual y anula­

ción, 252. .Sublimación y concepto de neutralización, 253.

Cap. 7. Reacciones de ansiedad

212

255

Ansiedad neurótica, 257.

Variedades de la reacción de ansiedad, 258.

'*v

Reacción de ansiedad crónica (neurosis de ansiedad), 259.,

ansiedad, 264. Reacciones de páílicó;,265.

.

Antecedentes dihámióóá'^'de ddsáfróño, ¿^7;

'

' .,

- ,

Ataques dé,

/

/ ,

' TeHsióri jr' ariáiédad étl lks' reacciones dé ansiedad, 267. . Qué sé encuentra.

. tras los .síntomas en las reacciones de ansiedád, 269. 1 Repetición de co ri-'

ductas np.adáptatiVas p p é ^ dé los fracasos, 273.

Iden'táflbácipn irifantil

con los patrc^és'pñévaíéciéntes, 274.

Adiésír^mientó ¿<!atá que el ni^o se

convierta en uria pérsona ansiosa, 276.

La culpa en las reaccióné's de

t !í ansiedad, 277.

Maniobras'defeiisivas de los adultos en las reacciones

de ansiedad, 279. Ganancia primaria y ganancia secundaria, 281. La terapia .

como opción, 282.

,.

•

‘ ín

Las reacciones de ansiedad en relación con otrasuiéurosis, 283.

.8 . Reacciones fóbicas

*;

•

í

.'/. ^ . .

Variedades de las reacciones fóbicas, ?86.

■

'Una üSta: dé fobias conitines, 286.

Acrófobia: miédo a íaáalturas, 288.

Claustrofobia: miedo a versé encerrado, 293.

Agorafobia: ‘miedo a'ÍÓslugareá abiertos, 296.

Zoofobia: miedo a 'ló à ániétialés, 299.' U nááiota

sobre medidas contrafóbicas, 302.

'y '

Antecedentes dinámicos y de desiarroUoj 303, ''

;

11

-1 Los •'síntomas fóbicOs y la energia dé lá organización, 303.' ''Maniobras

defensivas éñ las réaecio’nes fóbicas, 304.

Lo inadecuado dé la Vcpresión

en las neurosis, 306.

E l desplazamiento, la proyección y la répresíóh ina­

decuada, 307.

Form a de la defensa y contenido perceptivo en las fobias.

309.

Cap. 9. Reacciones de conversión

t

‘ ,

Variedades de/las reacciones de conversión, 314.

i'.. ’

311

18

I N D I C E DE C O N T E N I D O

Pérdida del habla. 315.

Parálisis muscular y anestesia cutánea, 317.

Otras parálisis y anestesias de conversión, 319. Defectos en la visión y en

el oído, 320.

Alteraciones del movimiento y de la postura, 322.

Alte­

raciones viscerales como reacciones de conversión, 326.

Antecedentes dinámicos v de desarrollo. 329.

Reacción de conversión y organización de la conducta, 330. Síntomas de

conversión y la energía de la organización, 333.

Sumisión somática en las

reacciones de conversión, 333.

Los síntomas de conversión y el significa­

do, 334.

La fijación, la regresión y las defensas en las reacciones de con­

versión, 336Las reacciones de conversión y la infancia, 339.

Cap. 10. R eaccio n es disociafivas

342

Disociación normal, 343

Disociación anormal, 344.

Variedades de las reacciones disociativas, 346.

Extrañamiento y déspersonálizacióri, 346.

Estados de ensueño disocia­

tivos, 352.

Amnesias masivas, 357.

Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 362.

__

Reacciones disociativas y reacciones de conversión, 362.

La fijación y la

,

regresión en las reacciones disociativas, 364.

La.división del ego en las

reacciones disociativas, 365.

Defensas en las reacciones disociativas, 366Antecedentes que en la infancia tienen las defensas empleadas en las reac­

ciones disociativas, 370.

Reacciones disociativas y psicosis, 372.

j$\

Reacciones disociativas y reacciones obsesivo compulsivas, 373.

Cap 1i . Reacciones obsesivo compulsivas

út:

'

' ¡

375

Variedades de las reacciones obsesivo compulsivas, 380.

r ó .- \

Regresión, desplazamiento y aislamiento, 381. Coutrainedídas oírse

compulsivas, 384.

Formación de reacción y anidación, 38v/.

Dui

meditación obsesivas, 395.

'

Aiífécedeii tes dinámicos y de desarrollo, 3971

a

Jr íia fijación y lá regresión eri las reacciones obsesivo compulsivas, 398.

Defensas en las reatíbíoíies obsesivo cómpulsivaá,' 4Ó0,

La regresióii del

ego y el superego árcaibo, 4Ó3.

Antecedentes infarítilbs de tas personas

obsesivo compulsivas, 407.

i x ' r - ¿ a p j-.í

■1 .Y

Reacciones obsesivo compulsivas y depresiones neuróticas, 41Q.

utñ'vrA

Cap. 12. Reacciones iieitróíico depresivas :

.

,. ,,

■':I

411

Aspectos clínicós de las reacciones.néurótipij» depresivas, 413¿

l,.;

Factores precipitantes, 413.'

Gqpiqpg^ dd lasdepreííiqne? neuróticas,'415*t,

Desarrollo ciútico, 416. ,;U n cájjíp

poi^ti.<?c¡;depjfcsiya.418;

Aútééedentes dinámicos y de d e ii^ q llp ; 423.

,

: ..

Pepresiqnés ¡nbqróticas' y íeáócióríes obsesivo. Compulsivas, 42^., , L a fijación y la degresión en las reacciones neurótico, depresiva^ 424.

Defensas

eii las reacciones noui^tltío depresivas,, ,427.

L ^ .jrégrésión d e l ego y del

superego en las depresiones neuróticas, 431.

Antecedentes ipf/iñttles en

. las reacciones neurótico’depresivas, 433.>v,

- <.

Lá'terapia en las depresiones neuróticas, 437.

V

:r,Vt¿ .

Depresiones netírótieas y depresiones; psicótiqas, 437.

. ..

.

cít.l

13. Formación de síntomas

> ,í

.i m

Formación de síntomas neuróticos, 441.

ddíVr

. ..¿x.>

■

.. Revisión

casos, 441.

Senáúilidád a la-reacción y predisposición; a la

. fneurosis,, ^445.

^urjéióñes adaptativas, d e .los síntomas npuro tipos, 447.

Secuencia'' de acontecimientos en la formación de--síntomas, peiiróticos,

448.

‘

y ■i

ts- Hios[ &i i n

v

Formación de síntomas psicóticos, 456;,

,i;

.

-ib "

■ • <•>.

Comparación de secuencias en Ja, formación de síptqt^as..peu?;ót»co3 y en

la formación de síntomas psicóticos,, 458- Factores precipitantes comunes a todas las psicosis, 462.

• . ,

<.

--.»„»tu :i.*/ Iv

464

Cap. 14. Reacciones paranoicas

Variedades de las reacciones paranoicas, 469.

.

Reacciones paranoicas persecutorias, 470; ' ’ FSctofeS «pie1'háóén -pieeipitar reacciones paranoicas, 473;

Acción páranoidá', 480.’ 'C elos parado i'

*

...

19

I N D I C E DE C O N T E N I D O

cos delirantes, 482.

Reacciones paranoicas eróticas, 487.

Reacciones

paranoicas de grandeza, 488.

Paranoia clásica, 489. Folie á deux, 490.

Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 491.

La fijación y la regresión en las reacciones paranoicas persecutorias 491Defensas en las reacciones paranoicas persecutorias, 492.

La regresión

ego-superego en las reacciones paranoicas persecutorias, 498.

Formación

de ideas delirantes como reconstrucción de la realidad, 501.

Las pulsio­

nes emocionales en la regresión paranoica, 502.

Resumen sobre la for­

mación de síntomas en la paranoia persecutoria, 502.

Antecedentes

infantiles de las reacciones paranoicas persecutorias, 503.

Cap. 15. Reacciones psicótico depresivas

506

Aspectos clínicos de las reacciones psicóticas depresivas, 508.

Ideas delirantes depresivas, 509.

■!

Desprecio por sí mismo y autoacusaciones delirantes, 509Espera deli­

rante de castigo, 510.

Ideas delirantes de irrealidad y de extrañamiento,

511.

Ideas delirantes nihilistas, 511.

Ideas delirantes somáticas, 512.

F'actores precipitantes, 512.

Vulnerabilidad a la depresión, 512.

El predicamento de la personalidad

depresiva, 514.

Comienzo de la depresión, 515.

Periodo de^incubación, 516.

L a depresión se profundiza, 516.

Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 526.

Duelo y melancolía,y« 5S6.

fijación y la regresión en las depresiones

psicóticas, 527.

Personalidad depresiva, 529.

Dependencia de otros, 530- La adaptación a la realidad, 531. La inter­

acción social, 532. Hosfili’d ad, 533.

Estructura defensiva distorsionada,

534.

Rasgos orales, 53'5. Desarrollo del ego depresivo precoz;, 536/ El

superego depresivo, 537.

Antecedentes infantiles de las reacciones psicótico depresivas, 538. Hipótesis de la depresión primaria, 542.

Cap. 16. Manía y ciclos maniaco-depresivos

;

544

Manifestaciones clínicas de las Reacciones maniacas, 545.

i

Delirios de grandeza mafflÉGdS, 546. . Factores precipitantes,- 547.

'Cór*

mien%Q de las reacCionesMMfitfíiaeas, 548.

La reacción maníaca se profun. diza, 548.

.

u

Antecedentes dinámicos y de desarrollo, 552. „■

'

L a fijación y la regresión tiradas reacciones maniacas, 554.

Defensas en las

V

reacciones maniacas, 554.

-lúas relaciones ego-superego en las reacciones

• maniacas, 556.

Resumen sobre la psicodinamica éh lás reacciones maniá-'

a-cas»558.

Ciclo maniaco-depresivos,-559.

Gap.

- v ■' ’

, ■

-ji:. ' :

Reacciones- esquizofréjQ^d

S

5Í62

Variedades de las reacciones esquizofrénicas, ,569. * ,

. ’ , ‘

. ....

T ipo sencillo, 570.

Tipo-h^ij^Eénipó, 571:’ Tipo catatónifeój'572- ; Tir p o paranoico, 572.

Tipo esap ^ o rafectivó. 574.'

„

Ilustraciones clínicas de reáÓ.cionessj^ffipezoff énicás, 57^. .; ; / ' v ¡

Resumen sobre los síntomas esquizofrénicos, 584.

Factores precipitantes, ,584.

Comienzo, 585.

1. Alteraciones-ep.rela^ ; ;

ción con la realidad, 586.

2. ^Iteraciones en el control emocional y púl.

-jfíK\ i

sional, 589.

3. Alteraciones en las relaciones de objeto, 590-'s,; 4 i rAlle>...4^ííI

raciones en la fu n ció n defensiva, .590.

5. Alteraciones del lenguaje y del

pensamiento^ 591.

6. Supeíinclusión en la esquizofrenia, 594.

) Antecedentes dinámicos y de .desarrollo, 595.

1. La fijación y la regresión en las reacciones esquizofrénicas, 596.

2. D e­

fensas en las reacciones esquizofrénicas, 600.

3. La regresión ego-supérego en las reacciones esquizofrénicas activas, 606.

Antecedentes infanti- 1 '

les dé las reacciones esquizofrénicas, 607.

Gap. 18. Reacciones psicóticas involutivas

F'actores que provocan una ps.ieopatólogía en la edad madura, 610.

Factores biológicos,’ o l 1.

Factores socioeconómicos, 612.

personales, 614.

609

Factores

20

I N D I C E DE C O N T E N I D O

616

C ap . 19. D esórdenes d e la person alid ad

Desórdenes del carácter, 618.

Variedades de los desórdenes del carácter o de las distorsiones de la perso­

nalidad, 621.

Personalidades inadecuadas e inestables, 628.

1. Personalidad inadecuada, 628. 2. Personalidad emocionalmente ines­

table, 629. 3. Personalidades pasivo-agresivas, 630.

Perturbaciones de la personalidad sociópata, 631.

Personalidades sociópatas irresponsables y emocionalmente superficiales,

635.

Reacciones de la persona antisocial sociópáta, 636.

Reacciones de

la persona sociópata disocial, 638.

Desviaciones sexuales, 638.

1. Homosexualidad franca, 641.

2. Exhibicionismo, 644.

3. Voyeu­

rismo, 645. 4. Fetichismo, ' 646. 5. Travestismo, 647.

6. Sadóma-’

soquismo, 649.

Adicción, 650.

Adicción al alcohol (alcoholismo crónico), 651.

Adicción al opto, 655.

C ap. 20. D esó rd en es p sicosom átieos

Orígenes del concepto de desórdenes psicosomátieos, 658.

Estrés emocional y enfermedad corporal, 659.

Eos desórdenes psicosomáticos como adaptaciones, 662.

Variedades de los desórdenes psicosomátieos, 664.

Los desórdenes psicosomátieos y el tracto gastrointestinal, 664.

Sistema

respiratorio, 669.

Desórdenes cardiovasculares de base psicosomàtica,

671.

Artritis -reumática, 673.

La piel, 674.

Hipertiróidismo, 676.

Diabetes sacarina, 677.

La disfunción sexual como un desorden pSlcosoinático, 677.^

, . '■*

. . .

Antecedentes dinámicos y de desarrollo de los desórdenes psicosomátieos, 682.

¿Pqé qué surge un desorden psicosomàtico?, 682.

“ Elección” de órgano

: ^ o desistenia, 686.

657

C ap. 21. D esórd en es ag u d o s y crón icos d e l cerebro

691

Síndromes de la ineficiencia cerebral aguda y crónica, 693.

Ineflciericia cerebral aguda, 693: ./InefìCienèia celebrai crónicg y progre^ .íjíiD

siva, 699.

..... P.

!

«ViwM

Papo patología de los desórdenes del cerebro, 703,r ■

•^ V

Psicopatologia de la intoxicación aguda, .704, P sieopatología de las lesio­

nes en la cabeza, 707.

Psicopatologia de la paresis general, 709.

Psico. patología de: la degeneración cerebral senil y .aiteriosclerótica, 711.

■:n/'

Gap.

I *

i

T e m p ia P; »/

•oy.>

Introduccióngenerai, 716;,

; P.

Orígenes de la psicoterapia expresiva, 718.

Transferencia y contratrans­

ferencia, 724.

■ ■ . tv

■ '•

r>- m'.>

Terapias de protección, de alivio y de auxilio, 726.

t

1. Cuidado de protección, 726.

2. i^erapia d,e ruejota*729.

3ToTo^aí

'■

piasauxiliares, 729,

,

¿

0 ¿...

5

;

. .-« -« V

Algunas v^ied^des de psicoterapia* 732- : v -Mi. - j ‘ ,c.; ;

■

,

1, Psicóleíápia de siipresióp, 7'34- . ■ 2. Psip^tefapia d¿ apoyo, 735.

3.

Psicoterapia de relación^ 7^6.

4. ^#c»ferapifl exprqsiy^^á?.

Psicoapdn

Conclusion, 744.

lisis, 741.

■f ~.t

Ì* ■ .

•

índice ono mástico

índice analítico

745

IV#

• - -vt-í-

753

i ;i:

-■H.j

'« 0 ! » :

'-ij í Ví '

716

.-i:?il.f.

re:, ■tul

>,ai : ( >

p- •-

■¡¿yttyjj

1

I n tro d u c c ió n

Se ha establecido ya que la neurosis y la psicosis, los desórdenes de la perso- 1

nalidad y los psicosomáticos son la fuente más común de enfermedad, de infeli­

cidad personal y de conductas sociahnente inaceptables. En las novelas, los

cuentos, las biografías y narraciones de misterio modernos se utilizan libremente

tales conocimientos. Algunos de los dramaturgos más grandes de nuestra época

han escrito tragedias y comedias sobre psicopatologías.1 Ninguna persona con

edad suficiente para leer literatura para adultos, ver televisión o ir al cine — e in­

cluimos en esto a los nifíos que están por alcanzar lq pubertad— puede evitar el

aprender algo sobré la experiencia y la conducta patológicas, aun cuando no ten­

ga mayor interés eriéllás.

Abundan libros y artículos de difusión en los qué se interpreta la delincuen­

cia juvenil y algunos crímenes cometidos por adultos como resultado de situacio­

nes sociales anormales, de privaciones durante la infancia o dq una seducción

cuando niño.2 Muchas de esas interpretaciones son, de base, ciertas, aunque en

algunaá ocasiones lleven a conclusiones erróneas, como la idea dp que ser social­

mente ürespoñsajblé es ser natural. Falso. En nuestra socieda.4,-ser socialmente

iryespojisíible significa inseguridad, inadaptación e inmadurezvAlguqos escritores

han exagerado al grado >de decir que todos sontos neuróticos y debemos agrade­

cerlo. I-alsp también^ Ser neurótico ,significa estar cu conflicto, ser más yulnera^

bíp a la ansiedad que la persona; promedio y apeptar un comprorpiso; que in­

cluye, .síntomas, patológicos. N o sé trata de una desgracia,.pero .tampoco de-,

i f? .-í>q ....

-•

w

. :• 'fP i,j _jfv -X'■ . : »•

En toda persona existe la potencialidad para desarrollar una.psicopatología,

un desorden de la personalidad, un desorden psicosomático o psicosis, o una

neurosis—, tal y pom o en todos existe la potencialidad de otr,os tipos de enfer­

medades. La. vasija m ayoría de las personas minea desarrollan unapsicopatología

significativa, a menos que se vean sujetas a un,estrés intolerable;.muchísimas per-,

sqnas se las arreglan para conservar su equilibrio psicológico, incluso cuando.:

; ■-

¡ u •

.

.

?

■

ny-.

■ -X

."/i

.•

■

w

' v»

_it

Sievers, W-. D,,.Jo;eu(l: an Broadway:. A : History, p f Psycfyoarialysi&anxi. the Amete

ndáñ Drama, Nueva Y o rk , tíériñííagé Housé, 1955. *

. ' ? ’*

.' \

2 ? aí í e,,‘^”

V Eaxíe<-B; V ., “ Early materhal déprivátión an&later 'pSycliiátric illñésá*^

I;81-lg6í3anua,v V,¿D„ “ Speioeultural factors in.: farnilies

o f Schizophrenics’’, Psychiatry, 1961, 24,. 2.46^65.

*u

i •••.

U-

r.ítí'

-i

21

22

C A P . t.

IN TR O D U C C IO N

sufren una presión extrema. Sin embargo, nadie puede evitar tener relaciones con

personas que fueron víctimas de desgracias durante su niñez o en la edad adulta.

L A P SIC O PA T O LO G ÌA E N L A V ID A C O T ID IA N A

Niños y adultos con un grado considerable de psicopatología son parte natu­

ral de nuestro ambiente diario. Puede tratarse de alguien que trabaja en un super­

mercado o en una gran tienda y que siempre se muestra irritable y brusco; el

conductor del autobús escolar puede mostrarse irrazonablemente blando con los

niños a su cargo e increíblemente enojado con cualquier adulto que se le haya

atravesado. Tal vez la niña vecina está'siendó mintencionalmente adiestrada por

su ansiosa madre para que se preocupe por su salud tanto como aquélla lo hace.

Un maestro que es bueno en todos los demás aspectos pudiera mostrarse incapaz

de tolerar el menor desorden o desarreglo en el salón, así como incapaz de acep­

tar el menor cambio en los plañes de estudio. Necesita tenerlo todo sujeto a sy

control para poder, a su vez, controlarse.

Hay adultos que caen en ataques de ansiedad cuando escuchad pasos detrás

de ellos en una calle solitaria, incluso aunque sea de día. Otros que ningún pro­

blema tienen durante el día, pero de noche se aterrorizan de la oscuridad .como

ie ocurriría a cualquier niño ansioso. Hombres que pasaron en su trabajo a<?ji

turno diurno al nocturno tuvieron que renunciar debido al miedo. Los niños cqVás madres temen a los relámpagos y los truenos tienen muchas probabilidades

dé temerlos también y encerrarse con sus padres en un armario hasta que .la,tor­

menta haya pasado. Es así como pueden trasmitirse culturalmehte, p or varias

generaciones, miedos específicos y ansiedades rio específicas. Quizás tengan sy

origen en un ahcestro qüé, cüando niño, recibió de sus padres miíy poca protec­

ción y alivió óíiáridb estaba hundido en las inevitables ansiedades infantiles.

Ü ñn iflO pixéde tener un padre que duerme inal, hace rabietas y ¿rila cuancíy

sé le disgusta. O que tal vez sé muestra pasivo y poco eficiénté en la casa o —y

eStó equivale aTó inismo, en lo que al hiñó toda— que quizás esté ¿Usente de casa

gran parte dél'tidmpó. Tál vez lia madre dé'un niño sea dominante y ib pirotelia'éy

exceso llevada por sus propias razones neuróticas. Quizás se trate de una, mújérrígida y ritualista,'incapaz de no revisar la casa dos o tres veces por noche, pai#

asegurarse-de que las puertas óstéri con llave, las luces y la televisión apagadas ^

ei- c ó n g e l á d o r e l refrigerador perfectamente cerrádos. N o importa cómo sé

racionalice, esos rituales proceden de intentos neuróticos por mantener sujetas

control las ansied ades inté Más .

"

> Tal Vez urt niño tenga un hermanó que no se atreve a irse a dormir sino hasta

muy tarde;* temeróso de qUe; al dormir; pudiera dejar de respirar y con éiló rió1

despertar ya jamás. La hermana, en cualquier otro sentido sana, pierde la v ó z y

cojea ctiando serie perturba' emocionalmente. Incluso pudiéramos tener uná tfá

co'n nervios perpetuamente en carne viva o urt tío siempre preocupado, que(SC

queja de dolores de úlcera y no parece encontrar alivio. A veces encontramos

familias enteras eii ri^úe’ cada miembro manifiesta algunafórm a de p s ic ó p a tq ^

gía, sin que. nitrgunq esté tealmeute-inGapacitadQ.¡ :

,

i

Las .enfenñedades psicóticas francas: Soy liiuqho UienoS comunes que los

desórdenes relativamente menores qué ítefrios venido describiendo, aparté de qué

suelen obligar a la hospitalización. Por otro lado, es imposible estimar la inciden-

L A P S IC O P A T O L O G IA EN L A V I D A C O T I D I A N A

23

cia de estados psicóticos moderados, fronterizos o “ambulatorios” , en los que la

persona suele pasarla, como gran parte de los neuróticos. Probablemente el nú­

mero sea mucho mayor de lo que indican las estadísticas.

En uno u otro momento todo niño tropieza con personas francamente psicóticas o, por lo menos, oye hablar acerca de ellas. Lee sobre ellas en los cuentos

y las ve representadas en las tiras cómicas y en la televisión. En ocasiones notará

que algún transeúnte parece confundido, mira furtivamente a su alrededor y habla

consigo mismo. En muchos barrios hay adultos que amenazan a los niños travie­

sos o que responden con suspicacia y antagónicamente a un llamado del timbré

de la puerta. Los niños escuchan el m odo en que las personas mayores comentan

esos estallidos maniáticos o el suicidio de alguien ocurrido en un momento de;

depresión. Bastantes niños viven con una abuela confundida y olvidadiza quey

debido a lo débil de su cerebro, llama al niño con el nombre de algún pariente'

muerto hace mucho tiempo, se pasea por la casa de noche y a veces se levanta a

preparar el desayuno de la familia a las dos de la mañana. El niño promedio sólo

tendrá uña idea muy vaga dé lo qué dales perturbaciones significan, ya que losí

padres no suelen hablar claramente al respecto. Pero no podrá evitar tener cierto

i contactó con ellas, sea directamente o de oídas.

Los adultos también entramos frecuentemente en contacto ínfimo con la<

psicopatología, sea en casa, o fuera de ella, en el trabajó, en las tiendas o en lá>

calle-.¿Quién no conoce por lo menos una persona que siempre parece estar de¿

nervios, no importa cuáLsea la situación? Casi todos sabemos de algún negocian^

te, vecinp o profesionista que. se ciega de furor cuando se ponen en duda sus.

È

Opiniones o cuando alguien comete un error:/ Muchos contamos entre nuestros/

amigos a uno con una esposa compulsiva, qué necesita un hogar impecable** ine

cómodamente limpio, y ordenado; y no parque eLtenerlo .así ¡le produzca orgullo^

sino pqrqqe; la suciedad y el desorden le causan una ansiedad intolerable.;Todiasj

hemos oído, hablar de un hombre —o ññá,mujer— que se queja de* fatiga y .moí¡

lestias continuas, a pesar de estar descansando siempre* y que paradójiéamepte

no parece sufrir ninguna ¡enfermedad crónica, vive hasta- una edad m uy .avanzada:

y sin que nunca manifiéste síntoma físico: alguno relacionado eon suá perpetuas:

^Lñ.éjaS¿x

\

TI

íá i'..-) iíDÍ.w'.m

t > , '•'* <fl .-..ttvp.- r’ .

Í Mí -L

jí'<i

En el círculo d e ¡nuestras relacionés de trabajo .o sociales, o en ol oírculo dé;

nuestros ¿parientes y¿3añílgos ínfimqs,. suele encontrarse una: persona/.qüe^paíecei

crónicamente inquieta respecto a ias intenciones, actitudes y reacciones! de loss

demás. Tal Vez se sien ta bla n co de críticas injustas, p or razones que le son oscu­

ras, y. no logre verse comprendido p o r los jdemás. Probablem ente gáste fuerzas sin*

fiur intentando justificársela sí mismo y las cosas que hace. Otro más sé preocupa)

constantemente de la impresión, que; le causa a lá gente. Cuando cree que no se le}

entiende, cae en ;dar explicaciones, auriqueSnadieose las* haya ¡pedidor R ecu rrirá^

veces ai m uros defensivos compuestos de oraciones y cláusulas protectoras que; lee

defiendan ;de, toda, posible inala interpretación de lo que ha dicho, de modo:que£

se vuelve difícil'com prenderlo:%

- ey

? l u í .‘¡

i

v- Casi, todos conocemos alguna personal'ambigua, y .perpleja que no parece!

estar viviendo la vida usual do'los demás, que< está siempre preocupada por prén

guptas.sin (.solución respecto al significado: dé la Vida.y-hablk dé.ex¿peiíiencias'casi>

místicas, que nadie puede compartir. Todos sabemos de personas nial adaptadas

que. sólo viven para obtener taprobaciones y elogios, sin nunca* satisfacerse .de1reci­

birlos: Tal vez se trate de alguien 'que áfirrñá seiitirSé inferior á loS déiñás, o!ütíé5

24

C A P . 1. I N T R O D U C C I O N

se sienta tratado injustamente porque otras personas reciben más de lo que les

toca. Todos hemos oído hablar de personas tremendamente ricas o poderosas

que parecen obsesionadas por obtener cada vez más riqueza o poder. El ganar

diez millones de pesos es un simple reto para intentar ganar otros diez, sin que

importe el costo personal. Dominar un millón de seres incita la ambición de do­

minar otro millón. Algo existente dentro de estas personas las fuerza a buscar

más poder. Sólo cuando caen desde la altura a que las han llevado sus impulsos,

comenzamos a darnos cuenta de cuán infantiles e inseguras debieron sentirse

desde el comienzo mismo.

Con muchas de estas personas nos tropezaremos en los capítulos dedicados

a. lo clínico. Seguiremos viéndolas u oyendo acerca de ellas en nuestra vida

diaria y, según vaya pasando el tiempo, terminaremos por comprenderlas cada

vez más.

L A PSIGOP A T O L O G IA GOMO U N P R O B L E M A N A C IO N A L

Nunca como en años recientes en la historia de los Estados Unidos, la gente

ha mostrado mayor deseo .de comprender la psicopatólogía. Buenas razones avalan

dicho interés. A partir de la Segunda Guerra Mundial nuestro pueblo y nuestro

gobierno han afrontado el hecho de que lo psicopatológico existe en todo el

mundo y, en lodos los tipos de personas. Han descubierto que es causa de más

enfermedades en el país que todas las demás fuentes de enfermedad juntas. Y

han terminado por darse cuenta de que ló psicopatológico es tan tratable comes

cualqúier otra enfermedad.2 Tuvimos la fortuna de que en las fuerzas armadas

hubieran un gran número de personas capaces, tanto psiquiatras como psieól<oJ

gos^adiestradas para reconocer y manejar con inteligencia los casos psibopatologicos descubiertos; Fue un boletín emitido por el ejército dé los Estados Unidos,

preparado gracias a lo s esfuerzos combinados de las fuerzas regulares y el persó-:

nal de reserva, eL que originó la fundación de la presente clasificación oficial hoy

existente. Muchos hombres1capséesí que de otro m od o puede qiíé nunca se hu­

bieran interesado en esta área, han sido adiestrados en él como resultado directo

de su experiencia militar o gracias a subsidios para cl adiestrámiento, becaspara

investigación y otras oportunidades dadas por el gobierno o p o r organismos^

particulares."

.

■r

• ;

; 1 . v-. «

sc •

..vn.c.

H oy día l a Asociación: Psiquiátrica Americana cúénía con más dé W¿. OOQ

miembros; lai: Asociación Psicoánalítica Americana, .concunos mil y la Sección.

Clínica de la Asociación Psicológica Americana. (A P A ) con 3 000. Casi todos los*

psicoanalistas son a. la vez miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana,

algunos de la Asociación Psicológica. Americana^Pero incluso* tomando en cuenta»

estas repeticiones dem iem bros, casi'llega a 15-OOOda cMra de personas especialbv

zadas pertenecientes a esos tres grupos.. A tal cifré debemos agregar unos:3 000/

trabajadores sociales psiquiátricos y las 15 000 enfermeras empleadáé en liospi«

tales para enfermos mqntales:.; Tenemos:- también .bastantes psicoterapeutas que

no: pertenecen, a ningupa' d e esas asociaciones. Resulta entonces que,, en este.,

oampoj la demanda dfefpersonal especializado supéra a-lai oferta, ocurriendo qu©

;,■■

i.

ri>

■

i'' ■

, ■*

V

1 A *

:

.

r í t . ■■■;: .■.

■;

-

■ |f l

■.

.'

: i

'.-A.

. : No hettios íncluidó ctímo. una clase especial: alós mentalmente subnormales, aimqüé'

liguen problepiaí* especiales corrijo, cualquier otra pegona ipnpedida. Jpn cualquiera d e los^ftvi

drótnes psicopatológicos se encontrarán personas dé'inteligencia por debajo de la promedió.

L A P S I C O P A T O L O G I A C O M O UN P R O B L E M A N A C I O N A L

25

dicha demanda aumenta sin cesar en todo el país, aunque especialmente allí

donde las instalaciones existentes son de primera línea.4

Tan difícil es hoy como lo fue en el pasado calcular la magnitud total de

nuestro problema nacional en lo que toca a salud mental.5 Sabemos que hoy

día existe en los Estados Unidos cerca de medio millón de pacientes en hospita­

les psiquiátricos, casi todos ellos psicóticos y más de la mitad esquizofrénicos.

Tal cifra es muy superior a la del total de pacientes hospitalizados por todas las

demás enfermedades juntas. El gasto público dedicado anualmente, en los Esta­

dos Unidos, al cuidado y tratamiento psiquiátricos rebasa los 800 000 000 de

dólares. Si agregamos a tal cifra las pérdidas de ingreso sufridas por las personas

hospitalizadas a causa de la psicosis, la pérdida anual total en la nación pasa de

dos mil millones de dólares. Pero en dicho total no acaban las cosas, incluso

hablando sólo de los pacientes hospitalizados, aparte de que nada se dice sobre ^

los pacientes que están enfermos, pero sin hospitalizar.6

Quienes han estudiado la situación nacional estiman que, de crearse instala­

ciones razonablemente adecuadas en cada uno dé nuestros estados y no sólo éh

i unos cuantos de ellos, más de un millóh y m edio de psicóticos estarían hoy día

j eh hospitales. En muchas de las grandes comunidades, incluso en algunas de las

¡ más ricas, las instalaciones proporcionadas por lós ciudadanos para el diagnosticó

I y tratamiento psiquiátrico temprano se encuentran muy por debajo de las normas

mínimas observadas en otros campos médicos. Esta'situación, por sí sola, impide

que pacientes potenciales y sus familias busquen ayuda, interna ó externa, cuan­

do la necesitan. También crea una imagen equivocada de lo que la comunidad

necesita, ya que la proporción de la población que obtiene ayuda contra sus pro­

blemas psicopatológicos es mayor donde las instalaciones son mejores.7

Otra influencia qué mantiene bajá la tasa nacional de admisión respectó; a

psifcosis, es nuestra antigua tradición cultural dé culpa, vergüenza y superstición

en lo tocante a lo que el pueblo llama locura. Para muchas personas una psicosis

sigue siendo una especie de'castigo del Cielo, algo que es necesario ocultar. Con­

tamos aún con familias qüe, debido a'1tales actitudes,' rehúsan aceptar trataA

miento psiquiátrico. Aunque en las dos ültímás décadas se tiene una posición

más informada e inteligente respecto a la psicósis, sigüen apareciendo impresas

historias —y siguen apareciendo espectáculos— que representan equivocadamente

las enfermedades psiCÓficas como algo inevitable y peligroso, cosa qué no ocurre

cotilas demás enfermedades. : '

’

;

? '%

En los últimos cincuenta años, se ha acumulado una vasta cantidad de prúé„ E n Arieti, S. (dvt.^,‘Am bricán HaridbóoTc o f P s y c h ia t r y Nueva Y ork , 1959, parid 14,

“ Management and cara o f the patient’5 (varios autores), págs. 1827-1982, se tiene una des­

cripción de instalaciones nacionales', estatales y privadas, dé programas de adiestramiento y

dé - Actividades' de higiene mental. VéáSe tíimbien A lbee, G. W., M ental Health M anpow er

Trends, Nuevas York, Basic iBooks, 1959: -"t

>

L.

5 Fein, R., E con om ic^.of M ental Illness, N ueva Y o rk , Basic Books, 1958; Hollitigslieadi

A. B. y Redlích, F. C., Social Cldss and M ental IUfiess: A Com m unity Study, Nueva York,

Wiley, 1958; Leighton, A . ML, M y name is Legion, Nueva York, Basic B o o k s ,1958; Myers1

,

J. K. y Roberts, B. H., Fam ily and Class D ynam icsdn M ental Illness, Nueva Y o rk , Wiley,

1959; Jaco, F. G., Social Epidem iology o f M en ta l Disorders, Nueva York, Russell Sage Foun­

dation,11960.

v

jl

*

> é J5n- otros países se ha derndsUrádb? que existen alternativas óptimas para la hospital#

zacion, pero no_ sp han practicado con la necesaria amplitud en los Estados Unidos. Vé^ss

Linn, L,

L., “ Hospital psychiatry” en Ariéti, S. (d ír.), Am erican Handbook o f Psychiatry, Nueva York,

k, Bgsic Bqpks,, 195?, págs. 1829-1939,

. ..

.

,

- :' '' 7 G urin, G.,_Veroff, J. y Feld, S., Am ericans View Their M éntál Iíeálth, Nupva Yorlc,

Basic Books 1960.

26

C A P . 1. I N T R O D U C C I O N

bas para comprobar la etiología natural y evitable de gran parte de las psicosis.

En los últimos quince años se ha acelerado tremendamente el ritmo al que se

acumulan pruebas, surgidas tanto del estudio directo del desarrollo temprano

normal y patológico, como de estudios clínicos de pacientes psicóticos, realiza­

dos por terapeutas que han aprendido a dominar sus propias ansiedades. Todo

clínico experto sabe que los pacientes psicóticos sanan y quedan sanos por déca­

das, cuando no definitivamente. Sabe que las personas normales experimentan

en sueños el mismo tipo de cosas que el paciente psicòtico experimenta cuando

está despierto. Desde luego, no se trata de dos mundos diferentes —uno normal y

otro psicòtico—, sino de una diferencia en lo adecuado de las defensas personales.

El hombre normal experimenta cosas solamente en el sueño, pero durante el día

no tiene conciencia de ellas; el psicòtico las experimenta estando despierto por

completo.

N ‘ ,

La gente sigue sin darse, plena cuenta de que los clínicos pueden hoy día

tratar un número enorme de pacientes ligera y moderadamente psicóticos —de­

presivos, hipomaniacos,» paranoides y esquizofrénicos— sin tener que recurrir a

la hospitalización.8 Muchos de esos pacientes pueden trabajar gracias a la ayuda

psicoterapèutica y, con el tiempo, llegan a recuperarse. Estos casos nunca entran

en las estadísticas nacionales. Muchos no saben que hace unas cuantas décadas se

les hubiera hospitalizado rápidamente debido a las ansiedades que provocaban en

otros. Si de los miles de pacientes sujetos a tratamiento en las. ¡clínicas y consul­

torios, uno tiene un ataque agudo o intenta .suicidarse, de inmediato surge la,

queja: ‘‘Por qué no se le bahía hospitalizado?” Se diría que el hospital es el úni­

co lugar adecuado para el psicòtico.

.

En bien propio y de los demás, es necesario hospitalizar a los psicóticos

incapaces de controlar sus acciones. Pero incluso, la hospitalización presenta sus

peligros, como que ej, paciente deje de luchar; y caiga en una rutina de dependen­

cia en un medio ambiente, artificial. En los ,Estados Unidos, al igual que en otroíj

países, existen pruebas de que la perspectiva es p^pr p a ra ,muchos pacientes

dentro del hospital que fuera de él;, en ¡especial cuando se, trata de unhospitaj

deprimente y falto de, personal, como suelen serlo todos los públicos, pues

en ellps el paciente rara ¡vez ve a sus parientes o amigos y. se siente abandonado

por ellos, .

,

En la psicopatologia siempre existen riesgos, se hospitalice o no al paciente;

Éste, su fambia y el clínico deben estar preparados para aceptar los riesgosinherentes a la decisión tomada y no intentar corno meta única un máximo de segu­

ridad. L o más importante es que el público en general aprenda a aceptar la inevitabilidad de los riesgos, existentes en el tratamiento de lo. psicopatológico, tal y

com o se aceptan los riesgos presentes en toda intervención quirúrgica.

■*; ,; 1

Es necésarib dedb búas^ Cuánfas

'4®;

ñas que sufren desórdenes mentales, muchas de-ellas pertenecientes a los niveles

de m ayof edad. Com o todo mundo sabe, éri nuestra poblációii auiñenta rápida­

mente el numero de personas de. edad. En 1960, en los Estados Unidos.; más de

T7f itiillones' de seres habían pasado de los 6§ años. Entre ellos es de eápeiaí la

pieséncia dé miles 4é pérSoríás, atendidas v,en sús" hogares, que súfren sérios pr£Ú

Memas de mem°tía, declinación de la personalidad-y episodios de confusión. Los

viejos tendrán’ mayores probabilidádés ^ é ó b í e v i v i f y de conservar mejor sú

a Scher, S. C. y Davis, II. R. (dirs.), The Ó iit Paiiént 'Treatment 'o f Sctihophrenia, N ue­

va Y òrkj Gruñe & Sírattoríj 1960.

.

r * V

L A PSSCO PATO LO G IA COMO UN PRO BLE M A N A C IO N A L

capacidad mental en un ambiente familiar que en un lugar extraño, no importa

cuán sano y cómodo pueda ser éste.

Existe otro grupo de pacientes, que por lo general no aparece en las estadís­

ticas sobre desórdenes mentales, que está compuesto por quienes desarrollan un

desorden mental transitorio —por lo común algún tipo de delirio— debido a una

infección, una fiebre elevada o una intoxicación, o como consecuencia secunda­

ria de una enfermedad corporal o de una intervención quirúrgica. Por lo general

se atiende mejor a dichos pacientes en un hospital general o en casa, siempre y

cuando se los tenga constantemente protegidos contra los peligros producidos

por su conducta desorientada.

Cuando se trata de la frecuencia de la neurosis, desórdenes de la personali­

dad y desórdenes psicosomáticos, resulta casi imposible estimar el número de

personas que necesitan u obtienen terapia. Pocas requieren hospitalización. A

juzgar por el gran número de ellas con que tropezamos casualmente o en las

consultas habituales, o al realizar alguna investigación no relacionada, parece

comprobarse que la gran mayoría de las personas incluidas en estas categorías

no comprenden la naturaleza de su problema y nunca buscan tratamiento.

Se ha calculado de m odo aproximado que tal vez uno de cada cinco niños

en edad; escolar necesitará, en algún momento de su vida, ayuda de expertos de­

bido a una neurosis, un desorden de la personalidad o un desorden psicosomatico.

También se ha estimado, aunque a partir de datos incompletos, que aproximada­

mente una persona de cada veinte será hospitalizada, en algún momento de su

vida, debido a una psicosis; mientras que una dé entre veinte sé verá incapacitada

por una psicosis, sin que se la hospitalice. Se ha estimado que un .40 por ciento

de quienes llegan a consulta externa ehTos hospitales generales, sin importar cuá­

les sean sus dolfencias primeras, sufren principal o únicamente de una personalidad

neurótica o psicòtica o de desórdenes psicosomáticos. Incluso antes de la Segun­

da Guerra Mundial, cuando el personal de los hospitales estaba menos alerta a

estas perturbáéiones que hoy eri díaj un estudio de los pacientes recibidos pof

uri hospital general metropolitano deja esa cifra en 30 por ciento.

- ¿Estará aumentando la psicopatologia? He aquí riña préguritá importante,

a lá qué n o puede respondérse, pues existen demasiadas fuentes dé mformációñ

pòco confiables.9 E l pasado, ton el que habría que comparar nuestras incierta^

cifras, también presenta inexactitudes muy suyas. Los registros clínicos y socia­

les de hoy día son incomparablémente superiores a lóá existentes d principios dèi

siglo, en especial respecto a ansiedades, miedos y conflictos, problemas de la

infancia y de la niñez, satisfacción sexual, relaciones ntaritales y¿spc|ales y maixer

jo de la agresión. En la actualidad se aceptan como psicopatológicas muchas

dolenqi^s que,.anteriormente, hubieran sido.consideradas triviales, fuera de.tono

O cómo simples señales de que el paciente necesitaba upas vacaciones. Tambigp

se La recóhoci(dlqr ampliamente el poder, que tiene, la imaginación. Las personas

expertas en este,campo, nq esperan ya ayudar al paciente diciéndole que se está

im aginando,cosas, pues ,el imaginarlas puede resultar más agobiapor. que el ejfc

perimentarlas en la= realidad.

,

. ..

• .,

• Uto»

La verdad llana es que las actitudes y los métodos profesionales han cambia^

do tanto en las últimas décadas, qué nunca sabremos cuánto prevalecían en el

pasado lo qpe..hoy llamamos casos psicppatológicqs. Criando se trataba de casos

' ' . •' *•*'

■

¿j

.

¿

'

,......

' ■' .

.

■

.vkí'í

•:

•

;/i7

i

Cfr. Cáplan, G„ (presidente), Problem s o f Estimating Changes in Frequency o f Metis?,

tal Disorders, Nuévá y o rL . Choüp for tfiè Advancement o f Psychñvtry, en prensa ¡

ijsq

28

C A P . 1. I N T R O D U C C I O N

ligeros o moderados, parecen no haber atraído mayormente la atención de nadie;

en sus formas severas, a menudo se les ocultaba o se les daba un nombre eufe­

misticamente no psiquiátrico. Las distorsiones del carácter, las inmadureces y las

desviaciones hoy agrupadas bajo el nombre de desórdenes de la personalidad,

solían considerarse como ridiculas o simplemente se las tomaba por obstinación,

ganas de llamar la atención, pedantería, vanidad, degeneración o debilidad inhe­

rente. Sólo en años recientes ha obtenido reconocimiento la medicina psicoso­

màtica. En pocas palabras, hemos de aceptar el hecho de que toda comparación

entre la frecuencia de casos psicopatológicos en el pasado y en el presente será

siempre poco más que una suposición.

L A P E R S O N A L ID A D N O R M A L Y L A A N O R M A L

Siempre ha sido molesto el problema de diferenciar entre lo normal y lo

anormal. Distintas personas definen de modos diferentes lo normal y lo anormal',

porque parten de puntos de vista propios y porque tienen diferentes propósitos.

Existen tantos matices en tantas dimensiones, que gran parte de los autores sue­

len evitar el problema. Pero incluso aunque no podamos resolverlo, sí merece

por lo menos que se de examine.

La personalidad noymal,la perfecta y la ideal

Con facilidad puede aclararse qna fuente de confusión; la tendencia a hacer

equivalente la personalidad normal con la perfecta o la ideal. Existe aquí la mis­

ma dificultad qpe en, tratar de definir salud física; y tanto en un caso como en

otro necesitamqs; adoptar una actitud réjalista. Sucede que el “ cuerpo humano

normal” es una', abstracción, y describirlo equivale a describir algo inexistente^

Los límites normales de variación para ambo? sexos a cierta edad son enormes y

multidimer^qpaíéSr JEl anatomista q el fisiólogo que intente abarcaj, bodas las

vánáciones ppsibíés de la normalidad en su especialidad, nunca terminará d^hacerio y perderá su clientela. L o mismo .ocurre con la vida conductqal, psicològica

y psíquicá; es décir, las experiencias y la conducta tje la persona social normal,

interna y e^ierna^indcpen<í(eijte e interdependiente.10 ..

. ...

. ;í

■í'

i.vfí ; TV

La normalidad y la conformidad

• v.

' h'-

■'

. .

-i'ijj ■■ *. .. •>«-*•? Uiv'i 'M;

.r

y

•;•/='

•í

>'

r

Suele decirse que normal idad significa la habilidad para conformarse a lo

que la sociedad espera de uno. Por Ib tanto, quién ño logra adáptáíáe éá anormaL

Esté criterio es*útil para ciertos propósitos, ya que tomá erí cüeútá las notlábléí,

diferencias qué en las egpé'cfátiv'as culturales ehcüéntran qiiíénes estudian sóéiédadés diferentes y. adeínás, sütíráyá la fiabilidüci para ád&ptá'fsé1antes qilé W :

conformidad en sí. Pero ésta no necesariamente indica ncrmáliqád; y rió siempre?

es!patológica la incapacidad deJéonfórinarse.

.tr­

■ -•

H

10 Caiherbii, N ., ‘‘HuiriaA ecology and personality in t h e ‘training o f physicians en

Whiteliorn, J., Jacobsen, C., Levine, M y L ip p ax d .y . (dixs.) ¡Psychiatry and Medical Educa­

tion, Washington, D. C., Anier. PsybhiatricAss., 1*932', jpdgs. 63-96,li^,esbozadb ima propiiesta

paraincluir L-s ciendias cOiiductlialei en lbs'planes de'Osfumb' db medfeina.

29

_A PER SO N ALID A D N O R M A L Y LA A N O R M A L

Muchas personas se adaptan llevadas por la ansiedad. Lo sabemos porque

así nos lo dicen o porque sus racionalizaciones lo ponen en claro. Muchos con­

formistas tienen una necesidad exagerada de aprobación social y temen demasia­

do arriesgarse a recibir una censura al hacer o pensar en forma diferente a la

persona promedio. Algunos de los conformistas más meticulosos son personas

compulsivas que aceptan las costumbres sociales como medios rituales de contro’.ar la ansiedad de origen interno que padecen. Otros sufren un exceso de culpa,

sea consciente o inconsciente, que los vuelve temerosos de poderse equivocar en

cualquier momento. Difícilmente se puede llamar normal a este tipo de confor­

midad.

Sólo en una cultura estática se da la conformidad total. Sabemos que en

nuestra cultura están cambiando constantemente las normas de conformidad, de

modo que siempre existe un conflicto considerable entre generaciones sucesivas.

El no conformarse a lo que se espera en una cultura suele llevar al descubrimien­

to, dentro de una sociedad, de nuevas y valiosas costumbres y a la eliminación

de otras que han perdido su valor social. Por lo mismo, pueden ser la base del

progreso social; esto se ha visto claramente en las artes y ciencias durante las

últimas décadas. Las innovaciones de todo tipo no han provocado la desintegra­

ción de las artes; antes al contrario, han abierto nuevos caminos a la expresión.

En una sociedad como la nuestra, es imposible evaluar la no conformidad

social sin tomar en cuenta qué se le permite a cada sexo a diferentes edades y en

relación cpn la posición social y con los antecedentes personales. Esperamos que

los adolescentes se conformen menos a las costumbres de los adultos que los

niños en el periodo de latencia o los adultos mismos; pero también esperamos

de ellos una conformidad rígida respecto a las normas existentes en su mundo de

adolescentes. Insisten er» hacer lo que otros adolescentes hacen y consideran

absurdas las costumbres de los padres. Esperamos que, en casi todos los aspectos,

las muchachas y las mujeres se conform en más que los muchachos y los hombres.

Siempre y cuando no aísle a la persona de todo contacto humano o la lleve á una

conducta’ antisocial, la incapacidad de conformarse pudiera expresar un tálente^

poco común. Incluso pudiera ser el comienzo de una revuelta contra algo pato­

lógico existente en las costumbres de la cultura misma. Hay muchas personáis

capaces de conformarse, pero que prefieren no hacerlo. Ése no conformismo

pudiera dar resultados benéficos para la sociedad como un todo.11

*lf í(.

i.

La. normalidacl, y

‘

'%

• **

•

#

f*

,fi< * *

^ i;

adecuado de la ejecución

Otro criterio útil para medir la normalidad es la adecuación relativa de lá

ejecución, cuando se la compara con los niveles anteriores alcanzados por ún i|L

dividuo y con las hormas culturales que la sociedad de éste débide para personas

de Su sexo, edad y posición social. Esto permite sumar la dimensión de to d q lp

ejecutado anteriormente, pues hace hincapié en la capacidad dé un modo objeti­

vo, aunque presenta debílidadés en tanto quc criterio.

N o toma en cuenta las amplias fluctuaciones que muchísimas personas

muestran en su adecuación general u ocupacíonal, sin que ésta lo perturbe ó

enferme. L a mayoría de las personas tienen días malos y días buenos, y ño püer

11 Milgram, S., “ Nationality and conformiíty” , Sciehtific A m ér., 1961, 205,' 45-ÍÍ2,

Berg, L A . y Bass. B. Mv (ú its .), C&Hfórniity artel Deviation, Niieva Y ork , Haxper, 1961:.

30

C A P . 1.

INTRO D UCCIO N

den explicar exactamente la razón de ello. Además, este criterio está de acuerdo

sólo de “ dientes para afuera” sobre la declinación normal de la adecuación que

la edad provoca. Y, sobre todo, no toma en cuenta lo que a la persona le cuesta

una ejecución adecuada. Una persona puede aceptar con facilidad una posición

de liderazgo o subordinada, y otra verse destrozada por ella, aunque en aparien­

cia ambas se estén comportando igual.

L a n o rm a lid a d y la v id a in te rn a

*

N i las expectativas culturales ni la adecuación de la ejecución, prestan aten­

ción suficiente á la vida interna de los seres humanos. Se pueden satisfacer las

expectativas culturales de una sociedad, ejecutar en forma adecuada las especifi­

caciones existentes e incluso superar todo precedente y, sin embargo, tener úna

Vida interior pobre, o vivir constantemente con cónflictos y frustraciones serios,

ó sentirse siempre solo y carente de amor. A l examinar la normalidad desde el

! punto dé vista de la vida intema de los seres humanos, no descartaremos ninguno

de los dos criterios precedentes, sino que les habremos agregado algo que aumen­

ta sü importancia.

Pór el momento ño intentaremos definir la normalidad o trazár una distin­

ción clara entre normalidad y psicopatología, pues tal distinción surgirá a lo largo

del libro, aunque siempre será difícil de lograr, excepto en cuanto a los síndro­

mes clínicos extremos. Limitaremos aquí nuestra discusión a algunas de las rela­

ciones presentes entre o dentro de las expectativas culturales, en la adecuación

personal y en la vida intema de las percepciones, sentimientos, emociones, pen­

samientos y acciones.

>

Corno vereriios pósterionnenté, la persOnaUdad humana surge dé las prime­

ras introyécciones é identificaciones, lás que permiten áTodó niño interiorizar lo

que va experimentando. Nada hay de nuevo o de raro en decir que absorbemos

ló que vemos y Manejamos, ló que escuchamos y lo qüe probamos, así como Id

qiíé sentimos. Por medio de tales procesos llevamos a nuestro interior la cultürd

qüe nos rodea, dándole algo, de nuestro selló individual, pero dejándola ñni^

parecida á la cultura interiorizada de las personas entre las que vivimos.

1U

A menos que las expectativas culturales dé una sociedad tengan corito base

identificaciones ocurridas en la primera infancia, que enriquecen la vida interior

de una persona, y ésta disponga de ellas según va creciendo, el precio por pretem

der satisfacerlas pudiera ser él aceptar un empóbreéiniiento interno. Tenemos

trágicos ejemplos de esto entre niños de orfelinatos, quienes, pese a recibir un

cuidado y una nutrición rutinarios muy ’adecuados’,' rió disponen de las atenciones

dé la constante devoción materna qüe necesitan para ir adquiriendo tiña vida

interior. Aunque en gfado menor, también ló vemos dúránte la infancia y lá

priiyera adolescencia én aquellas personas obligadas o estimuladas a aceptar

responsabilidades de ádüítb ánies dé queháyan tenídó la opórYÚHiuitd dé eíxpeílmentar dentro de sí el florecimiento d.é su infancia y de su ádólósooncia, Usía

prematura aceptación de responsabihdades dé ááuíto puede dár cómo resultado

un hombre o una mÜjerresponsable, pero' relativamente 'vatio, que funciona

bién y éuniple con todas las expectativas, péro quien isóló áéiüará dentro dé

límites muy estrechos^ como yjrautómi^ta.

>(

A menos que la sociedad le dé a niños y. ádoleacéjjtOft iíQttfnñídadés adecúa*-

LA PER SO N ALID AD N O R M A L Y LA A N O R M A L

das para que hallen soluciones a sus conflictos más importantes, y a menos que

la frustración a la que se encuentran expuestos sea moderada, se volverán adultos

incapaces de tolerar el conflicto y la frustración, adultos que actúen por impulso,

que recurran fácilmente a la violencia o que escapen de la vida dejándose hundir

en una comparativa apatía. Tal sociedad producirá"pocos adultos conocedores

del arte de ser maduramente interdependientes, capaces de sentir el placer de dar

y recibir amor, libres del miedo de tomar la iniciativa, de mostrarse emprendedo­

res, de cooperar y competir, de ser agresivos sin caer en la hostilidad y capaces

de tolerar la agresión de otros. Producirá pocos adultos capaces de encontrar

un placer genuino en desempeñar su papel social y que, al mismo tiempo, den

placer a quienes desempeñan papeles recíprocos respecto a ellos.

N o son metas fáciles de lograr. Todos tenemos necesidades diferentes,

algímas mutuamente excluyentes; y las necesidades de los demás chocan frecuen­

temente con las nuestras o no logran proporcionan una relación recíproca satis­

factoria. Resulta imposible resolver todas esas incompatibilidades y el arte del.

tira y afloja es difícil y delicado, pues exige paciencia, comprensión y tolerancia.12

Lejos se encuentra nuestra sociedad de haber alcanzado niveles óptimos en

esas dimensiones, como lo testifican múltiples pruebas de la existencia de con­

flictos culturales e infelicidad personal. A l, mismo tiempo, permítaseme decir

que no existe una sociedad tan variada en oportunidades y expectativas como la

nuestra, que está haciendo esfuerzos m.uy serios.y concentrados por encontrar

soluciones contra los- problemas, infinitamente, complejos del ser humano. En

algunos de nuestros pacientes tendremos ejemplos de los fracasos surgidos al¡

intentar lograr niveles óptimos en esa ambivalencia emocional disturbadora.

Veremos que otros pacientes tienen una mceesidad excesiva de- dependencia y;

que. muchos otros no pueden tolerar una dependencia saludable porque?carecen

d e ;la confianza básicñ que- debieran adquirir cuando infantes. Veremos a perso­

nas sufrir: por un exceso ;o una cantidad mínima, de culpa, de la que no siempre

están conscientes.: Veremos madres sobreprotectoras y demasiado, blandas y¡

niños reacios a responder, y niños hipersens.ltiyos¿ Verem os algunas personas que

en su edad madura se desvían enormemente de ,las expectalivas cúlturalea y de la

capacidad de: aceptar una interdependencia recíproca. Finalmente¡i i tendremos

ejemplos de eso que todos conocemos: personas físicamente sanas, capaces, de

satisfacer; lá^ expectativas eyltunaigS; de su sociedad^y-de cumplir adecuadamente

sUs pápeles sociales, perq siempre en busca de;la paz interna. ^

;

Algunos criterios de normalidad

. ; En- lo s c a p ítu lo s posteriores utilizaremos; un. grupo d e c rite rio s,generalct

para distinguir el funcionamiento de la personalidad normal, del de la. patológica»

Se incluirá en élj las.. expectativas ¡culturales, ya que todos vivimos en presencia

de ellas. Las interiorizamos a partir de la infancia y nos ayudan a estructurar el

ego y el superego, a prepararnos para las interacciones sociales como niño, comq

adolescente y,ppmp adulto.

. ..:l ... •,A.,-r

;

*;

«>,<.*•

...

,?¡

,

Nuestros criterios ,incluirán lo pdecuqdo de l^ ejecucióif, en ,comparación,

con el nivel de adecuación ¡anterior.d e ,pada individuo y p^on íaS ínopuas cultura.,

(

-i

i?. Cohén, M. B. (dix.j, Advances in Psycniatry: R ecent Developm ents in Interpersonal

/^e^izoni.' Nueva YbfJC, NÓJftórt, 1959.

"

v-. "

-

.

32

C AP. 1. I N T R O D U C C I O N

les actuales de dicha sociedad para personas de su misma edad, sexo, anteceden­

tes y posición social. Esos criterios tendrán en cuenta amplias fluctuaciones, como

las existentes entre estar despierto y estar dormido, estar sano y estar enfermo,

sentirse optimista y sentirse desanimado, poder disfrutar y poder apesadumbrarse.

Esos criterios no sólo incluirán la conducta pública de una persona y sus

niveles de funcionamiento fisiológico, sino también, a niveles psicológicos,

sus funciones integradoras internas: el consciente, el preconsciente y el incons­

ciente. Incluirán la manera en que las funciones psicológicas internas influyen

sobre la concepción que esa persona tenga de su cuerpo, su concepción sobre

sí misma y sobre el mundo que la rodea. Incluirán la manera en que las funcio­

nes psicológicas de una persona determinan cómo interactuará con su ambiente

humano.

En toda persona es inevitable y normal cierto grado de estrés y tensión in­

ternos. Parte de esto es resultado de la diferencia existente entre la organización

interna de un ser humano y la organización del ambiénte en que vive. Domina­

mos tanto como podemos del ambiente humano y heredamos cierto tipo de

compromiso de trabajo con aquello que no podemos dominar. Desde luego, es

el ser humano, y no el ambiente inanimado, el que debe conseguir y mantener

esos compromisos. Parte dél estrés y de la tensión internos proviene de las con­

diciones de la vida en grupo, en las cuales se intenta lograr un equilibrio entre

la necesidad del grupo y las necesidades de la persona, entre la armonía del

grupo y la satisfacción personal, entre la integridad del individuo y la de la fami­

lia, la eomunidad, el estado e incluso la del mundo. Parte de ese estrés y de esa

tensión internos surge de la complejidad del sistema de personalidad interna os

como preferirnos llamarlo, áehsistéma psicodinárnico.

,v

Toda experiencia y toda conducta situadas a nivel consciente y preconscien­

te parecen tener componentes inconscientes y estimular las actividades inconá>'

cientes. Esos componentes y actividades inconscientes permanecen inconscientes;

pero sin perder su actividad y efectividad. Se trata de funciones vivientes dentro

del sistema psicodinárnico. Es necesario enfrentarse a ellas de alguna maneta:

tfávés de-la acción* de la fantasía o de ios sueños; incorporándolas a la actividad1

preconscientc, pero sin expresarlas directamente* sublimándolas, defendiéndose

de ellas o neutralizándolas.

>

»

;

- . < • ‘ '

El ser humano está incapacitado para eludir los conflictos surgidos dedas

necesidades que deben quedar insatisfechas para que otras hallen expresión. E l

sistema psicodinárnico tiene sistemas de exploración, selección y defensa que le

permiten a la persona involucrarse en percepciones, emociones, pensamientos y

acciones ( “procesos secundarios” ) socialmente organizados, sin las interrupción

pes que provocarían los procesos inconscientes si se les permitiera interferir a

éséála masiva. Pero ajunque sü tarea general es estabilizar el sistema psicodinámicó, también son fuéñte de conflictos.

‘

.>• <■

Se apreciará el gradó de estrés y dé tensión a que normalrhente está sujetó

él sistema psicoclinámico por la Urgencia diaria que se tiene de sueño. Se puédéii

juzgar los tipos de intrusiones mantenidos ocultos durante el día p o r lo que suéé3

de cuando dormimos y soñamos. Dormir es regresar, relajar lttJvigilancia diurna*

eliminar algunas dé las diferencias entre lo méorisciente y id jSfrdeomeiente, aflo­

jar nuestras atadurks.éon la realidad externa ydeleitarííós ©nflt»! fantasía.1

'

lJara ser normal, el sistema psicodinárnico debe incluir fronteras efectivas

paira el ego, qué durante el día protejan a la vjqa g£fl$$p&GÍÉ|fnt<3 y consciente

LOS SUEÑO S Y L A P S IC O P A T O L O G IA

33

contra las amenazas de toda intrusión interruptora, venga ésta de la realidad

i externa, del superego, del ego inconsciente o de derivados del id. Sin embargo,

tal separación no suele ser completa, pues existe cierto grado de intercomuni­

cación entre lo que es preconsciente y lo que permanece inconsciente. Cuando

la separación es demasiado rígida, como a veces ocurre, encontramos una inhibi­

ción general, que vuelve a la persona emocionalmente controlada, fría, formal

y carente de espontaneidad. Cuando se tiene la otra situación extrema, la perso­

na se muestra por completo desinhibida, impulsiva e impredecible. Entre esos

dos extremos tenemos muchas variedades de normalidad y anormalidad. Incluso

la bondad resulta anormal cuando la sostiene una sensación total de culpa o de

falta de méritos. Casi todas las psicopatologías incluyen serios defectos en la

organización de esas fronteras del ego, defectos como una separación demasiado

rígida entre el preconsciente y el inconsciente, una separación demasiado per­

meable y la inclusión de un sistema de defensa distorsionado. Cualquiera de ellos

puede impedir a la persona emplear completamente1sus potencialidades.

En nuestra sociedad se considera normal a la persona que, ante todo, logra

una confianza o fe básica, gracias a sus interacciones con una figura materna

durante los primeros años de su vida, pues ello le permite dar por hecho, en gran

medida, su relación con el mundo que la rodea, sentirse razonablemente segurá

de sí misma y de los otros. Se trata de una persona que, al ir pasando de la infan­

cia a ,lá edad adulta, ha logrado superar la sucesión de destetes y crisis emocióna­

les que toda maduración significa. Ha podido resolver sus principales conflictos

sin sufrir las serias distorsiones de la personalidad que dejan a toda persona vul­

nerable a úna psicopatólogía adulta. Ha aprendido* a dar y obtener amor y leal­

tad, en cada fase de su desarrollo, de acuerdo con modos adecuados para cada

nivel. Ha' aprendido a controlar sus impulsos de agresión, sin caer en la pasivi­

dad, sin peíder espíritu de empresa e iniciativa y sin perder el goce proveniente

de 'competir y cooperar. Se deleita con la interdependencia mutua, con necesitar

de otros y cori qñe otros la necesiten a ella. Se trata de una persona que experi­

menta un grado razonable de autorréalizáción en sus principales papeles sociales,

siénte am or pór los serés humanos y puédé comunicar sus sentimientos de m odó

adecuado, de m odo que se los correspondan quienes fórihán parte de sú! vida

diaria.

- ‘ ' ■:

■Y L À

D E L A W D A C O T ID IA N A

P e r ó t o d ó ésto no signJíicá que la persona normal logre íin equilibrio perfec­

to o que nuncamuestre el menor signó de'psicopatologia. L o dicho acerca de los'

sistemas anatómico y fisiológico resulta cieíto1también acerca de los sistemas

psícodihániicos: nunca són ideales o perfectos, pues existen defectos menores

que pudieran provocar dificultades dk, m ayor consideración en momentos de

estrés, privación o enfermedad. En condiciones normales las personas se las arre-»

glan para compensar de una u otrá manera lps defectos propios y para manteneí

su eqüihbrió psicológico dentro dé los limi tés normales.

ó

La primera expresión sistemática de lo que este equilibrio incluye a nivel

inconsciente, en todo ser humano, la logro Freud ei.i dps de sus principales

obras, publicadas con un año de diferencia. La interpretación de los sueños);

34

C A P . 1. I N T R O D U C C I O N

aparecida en 1900, es la primera; La psicopatología de la vida cotidiana, de 1901,

la segunda. En las recientes traducciones hechas de ellas no tienen igual, en sus

campos respectivos.13 N o sólo se trata de clásicos que toda persona interesada

en la psicopatología debería leer, sino de obras escritas de un modo fascinante

y llenas de ejemplos tomados de la experiencia cotidiana. Nuestras nociones

modernas sobre psicopatología siguen teniendo como base estas presentaciones

originales de los significados inconscientes de los sueños nocturnos y las equi­

vocaciones diurnas.

N o importa cuán bueno o malo sea nuestro equilibrio psicológico, cuando

dormimos y soñamos todos perdemos las funciones que sirven para sujetar a

prueba la realidad y tenemos experiencias psicóticas. Todos estamos de acuerdo

en que el sueño es esencial, pero no todos se dan cuenta de que soñar también

parece ser esencial, sin importar que olvidemos los sueños, cosa que casi todos

hacemos. Ya han cumplido su función, y nos levantamos descansados, listos a

enfrentamos a otro día lleno de experiencias reales.14

Todos sabemos cuán poco realistas suelen ser los sueños y cuán extravagan­

tes pueden llegar a ser. Constituyen extrañas formas de creación artística perso­

nal, dramas que proveen su propio montaje y su propio escenario. El soñador,

quien a veces es un simple observador y otras un participante activo, mientras

está soñando, acepta esas fantasías como hechos objetivos. Ve o toma parte en

extrañas funciones, que sufren giros inesperados y cambios caleidoscópicos. Hay,

magia en el aire, se realizan milagros, los muertos reviven y se mezclan indiscri­

minadamente pasado y presente. Ocurren todo tipo de contradicciones, de sus­

tituciones imposibles y de distorsiones absurdas, que se siguen una a la o fia sin

razón aparente.

1o

A l soñar, experimentamos muchos deseos y miedos, muchas ansiedades y

conflictos, fantasías de odio y destrucción, de amor y posesión, que nunca acep­

tamos cuando estamos despiertos. Por tales razones, y porque los sueños nos,

parecen por completo fantásticos cuando hemos despertado, nos reímos de ellos

o los hacemos de lado por considerarlos carentes de sentido. Sin embargo., está,

el hecho de que son nuestra, .creación individual. A veces llegamos a sospecha^

que,, tal vez se encuentre en ellos escondida alguna verdad y nos preguntamos

cuál podría ser.15

. h.'áL

Se trata de uña vieja historia. Hace más de dos mil años se escribió que el