Autobiografía de Angela Davis: Prólogo de Arnaldo Otegi

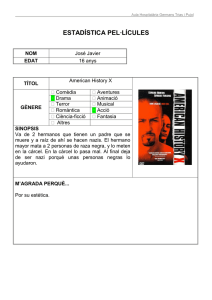

Anuncio