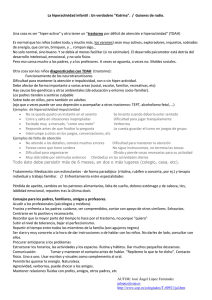

MODULO 2: PATOLOGIA DUAL EN BIPOLAR

Anuncio