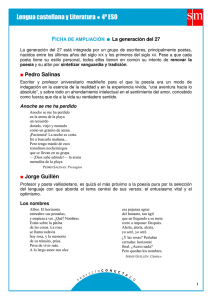

La décima en el Grupo Orígenes (La Habana, Cuba, 1944

Anuncio