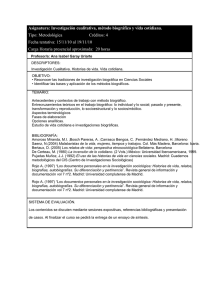

los silencios de la “ciencia” notas para el debate sobre la

Anuncio