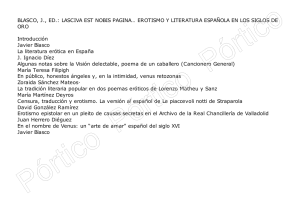

Vicente Blasco Ibáñez: juicio crítico de sus obras

Anuncio