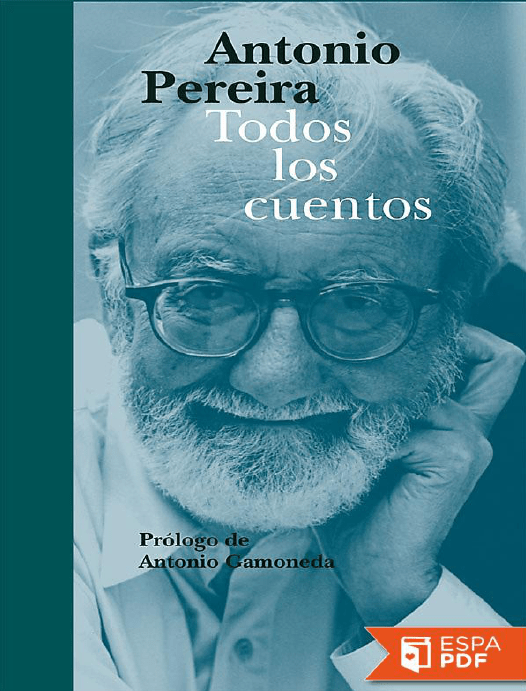

Todos los cuentos

Anuncio