Paulo Coelho de Souza nació una lluviosa madrugada del 24 de

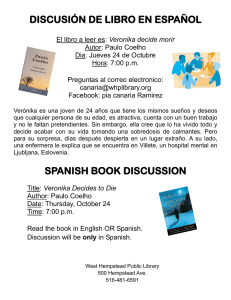

Anuncio

Paulo Coelho de Souza nació una lluviosa madrugada del 24 de agosto de 1947, día de San Bartolomé, en el Centro de Salud San José, en Humaitá, un barrio de clase media de Río de Janeiro. Nació muerto. Los médicos preveían dificultades en el parto, el primero de la joven ama de casa Lygia Araripe Coelho de Souza, de veintitrés años, casada con el ingeniero Pedro Queima Coelho de Souza, de treinta y tres. El bebé, además de ser el primogénito de la pareja, también era el primer nieto de los cuatro abuelos y el primer sobrino de las tías y los tíos de ambas partes. Las pruebas iniciales apuntaban a un riesgo considerable: el niño parecía haber ingerido una mezcla fatal de meconio (es decir, sus propias heces) con el líquido amniótico. Así, tan sólo un milagro lo haría nacer con vida. Inerte en el vientre materno, sin manifestar intención alguna de salir al mundo, el recién nacido tuvo que ser ayudado con fórceps. Exactamente a las doce y cinco de la noche, al sacarlo, con movimientos rotatorios del instrumento, el médico debió de oír un leve ruido, semejante al de un lápiz que se rompe: era la delicada clavícula del bebé, que no había resistido la presión del fórceps. Pero no había por qué lamentar el accidente: el bebé, un niño, estaba muerto, aparentemente asfixiado por el líquido que lo había protegido durante nueve meses en el vientre de su madre. En medio de la desesperación, el primer nombre que le vino a Lygia a la cabeza, católica fervorosa, para solicitar su ayuda fue el del patrón de la maternidad: «Divino san José, ¡devuélveme a mi hijo! ¡Sálvalo, san José, mi bebé está en tus manos!» Entre llantos, los padres solicitaron la presencia de alguien que pudiera darle la extremaunción al bebé muerto. A falta de un cura, localizaron a una monja del mismo hospital para administrar el sacramento, hasta que al llanto de los padres se unió un gemido, casi un maullido: era él, el niño, que estaba vivo; en estado de coma profundo, pero vivo. Nacer fue el primer desafío impuesto por el destino a aquel muchachito, y sobrevivió. Sus primeros tres días de vida los pasó en una incubadora. Durante aquellas decisivas setenta y dos horas, el padre lo veló, permaneciendo todo el tiempo solo, sentado en una silla, de la que no se levantó hasta que supo que su hijo ya no corría peligro. En el cuarto día de vida, cuando Paulo dejó la incubadora, aunque seguía bajo una constante supervisión y cuidados intensivos, Pedro aceptó dormir una noche en compañía de Lygia y fue sustituido por su suegra Maria Elisa. Seis décadas después, Paulo afirma, sin dudar, que ésa es la primera imagen que tiene de todos sus recuerdos: al ver a aquella mujer entrando en la habitación, el bebé con horas de vida entendió que aquélla era su abuela. En cualquier caso, su presencia al lado de su nieto fue crucial: esa primera noche de guardia, Maria Elisa tuvo que socorrer al bebé, que sufrió una peligrosa convulsión respiratoria (según los médicos, consecuencia del accidente con el fórceps). A pesar de todo, la criatura parecía saludable: pesaba al nacer 3,33 kilos y medía 49 centímetros. Según las primeras anotaciones de Lygia en el «Álbum del bebé», tenía el pelo oscuro, los ojos castaños, la piel clara, y se parecía a su padre (lo que no se podía considerar una virtud, ya que, al contrario que su mujer, Pedro, un hombre de 1,80 m de estatura, no era precisamente guapo). El nombre escogido era un homenaje a un tío del pequeño, muerto precozmente tras un ataque al corazón. Perseguido por una insistente antipatía respecto a todo lo que se refiere al pasado, el escritor ha llegado a los sesenta años de edad sin haber manifestado jamás interés por la historia de sus ancestros. La información que tenía sobre sus orígenes se limitaba a los abuelos maternos, Maria Elisa y Arthur Araripe Junior (Lilisa y Mestre Tuca, como él los llamaba), ambos nacidos en Río de Janeiro, y a los paternos, Maria Crescência, de Río Grande del Sur, y João Marcos Coelho, de Ceará (Cencita y Cazuza). Hasta donde llegan los registros, en la genealogía de los Coelho no hay grandes figuras ni personajes conocidos. Del abuelo Cazuza, Paulo sólo sabe que era un médico que se pasó la vida en Belém do Pará fiel al juramento de Hipócrates, «de los que reciben un pollo o un lechoncito como pago por la consulta», razón por la cual murió pobre. «No puedo ni imaginar -declaró el escritor, ya de adulto y famoso- lo que llevó a mi abuela Cencita a salir de Porto Alegre y viajar ocho mil kilómetros hasta Belém do Pará, donde conoció a mi abuelo.» En la misma declaración dijo tener «algún recuerdo» de un tío «que fue ministro de un gobierno de izquierdas» (se refería al hermano de la abuela Lilisa, su tío abuelo Cândido de Oliveira Neto, ministro de Justicia y fiscal del Tribunal Supremo de la república en el gobierno de João Goulart, derrocado por el golpe militar de 1964). Sin embargo, si alguna vez hubiera sentido curiosidad por buscar en el extenso árbol genealógico de los Araripe Alencar (apellido de su madre), se hartaría, sin ir muy allá, con el manantial de personajes perfectamente adecuados a sus libros: héroes o villanos, a elección del autor. La investigación arqueológica empieza con la madre de su tatarabuela, Bárbara de Alencar, una de las pocas líderes femeninas en la lucha por la independencia de Brasil. En 1817, cinco años antes de que el país se liberase del yugo portugués, proclamó la República de Brasil en pleno Crato, en el extremo sur de Ceará. Fue detenida y llevada a Fortaleza con un collar de hierro. El odio dispensado por la metrópoli a la revolucionaria de cincuenta y siete años era tal que los portugueses consiguieron hacer desaparecer todo vestigio de su imagen para siempre: en la estatua que la homenajea en la capital de Ceará, Bárbara de Alencar está representada por una mujer sin rostro. Y por si ser una heroína que parecía salida de una novela de aventuras fuera poco, Bárbara era la abuela paterna de José de Alencar, uno de los más populares y respetados novelistas brasileños y tío tatarabuelo de Paulo Coelho. Fundador, junto a Machado de Assis, de la Academia Brasileña de las Letras, Alencar fue su primer antepasado -aunque no el único- en llevar el atuendo de gala color verde oliva de la ABL. En los primeros años de la institución, dos de sus tíos bisabuelos alcanzaron la inmortalidad: el crítico literario Tristão de Alencar Araripe Júnior y el poeta Mário Cochrane de Alencar, hijo de José de Alencar, que sucedió a José do Patrocínio en el sillón número 21 (el mismo que Paulo Coelho ocuparía muchas décadas después). En 1977, cuando la vetusta casa cumplía un siglo de vida, la escritora Rachel de Queiroz, prima en cuarto grado del autor de El Alquimista, rompió una centenaria tradición y fue elegida la primera mujer miembro de la ABL. La familia dejaría rastro también en la política contemporánea de Brasil. El general Tristão de Alencar Araripe (homónimo del padre del académico), tío bisabuelo del escritor y autor de los libros Familia Alencar y Expediciones militares contra Canudos, fue nombrado por el presidente Getúlio Vargas, durante la segunda guerra mundial, gobernador militar del estratégico archipiélago de Fernando de Noronha, entonces territorio federal. Y como había Alencares y Araripes para cualquier preferencia e ideología, Paulo Coelho era primo, en quinto grado, tanto del principal líder militar del golpe de 1964 (y primer presidente de la república del período dictatorial), el mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, como de Miguel Arraes de Alencar, en la época gobernador de Pernambuco. Depuesto el primer día del golpe, Arraes salió del palacio de gobierno para ingresar directamente en prisión, donde pasó once meses antes de marcharse al exilio en Argelia y, después, a Francia. Parece que algún vestigio de sangre revolucionaria de Bárbara de Alencar le fue legado a su tataranieta, Lygia, madre de Paulo. Aunque su matrimonio con un hombre extremadamente autoritario sofocó alguno de sus sueños -como ser artista plástica, atrevimiento que Pedro Queima Coelho jamás permitió-, era habitual que lo desobedeciese, tanto de forma directa como a sus espaldas. Aunque su marido le prohibió aprender a conducir un coche (algo considerado extravagante en esa época, cosa de mujeres «modernas»), Lygia no dudó en matricularse en una autoescuela, ir a clase y presentarse a los exámenes a escondidas, y aparecer en casa exhibiendo, cual trofeo, su carnet de conducir. A pesar de tener prohibido ir a la playa, esperaba a que su marido saliese, quedaba con sus amigas y se pasaba horas a orillas del mar. Si él se sorprendía por el bronceado de la cara y los brazos, ella le decía que se había quemado en la ventana de casa. Y al final de sus días (Lygia murió en mayo de 1993, a los sesenta y nueve años, víctima de las consecuencias del mal de Alzheimer), de conservadora católica practicante pasó a ser militante de la progresista Teología de la Liberación. La antigua beata se adhirió en cuerpo y alma a los discursos de dos religiosos expulsados por el Vaticano: el dominico fray Betto y el franciscano Leonardo Boff. Pero no fueron esos pocos suspiros de rebeldía, sino los rasgos aristocráticos de los Alencar Araripe, los que predominaron en la educación que Lygia le dio a su primogénito. O, al menos, lo intentó. (...)