Alberto-Blest-Gana-y-Carlos-Droguett

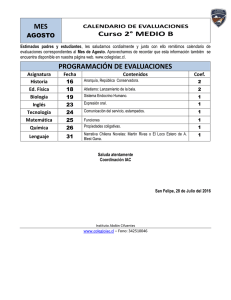

Anuncio