Descargar PDF

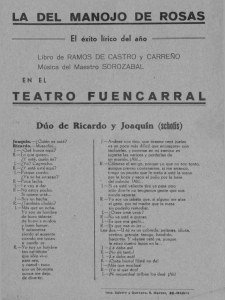

Anuncio