individualismo contemporáneo y sociedades rurales

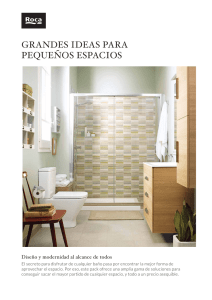

Anuncio