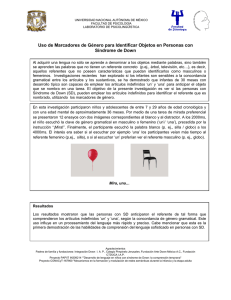

tipos de antecedentes familiares

Anuncio