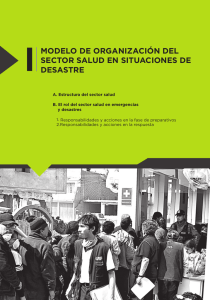

resentación - Organización Panamericana de la Salud. Bolivia

Anuncio