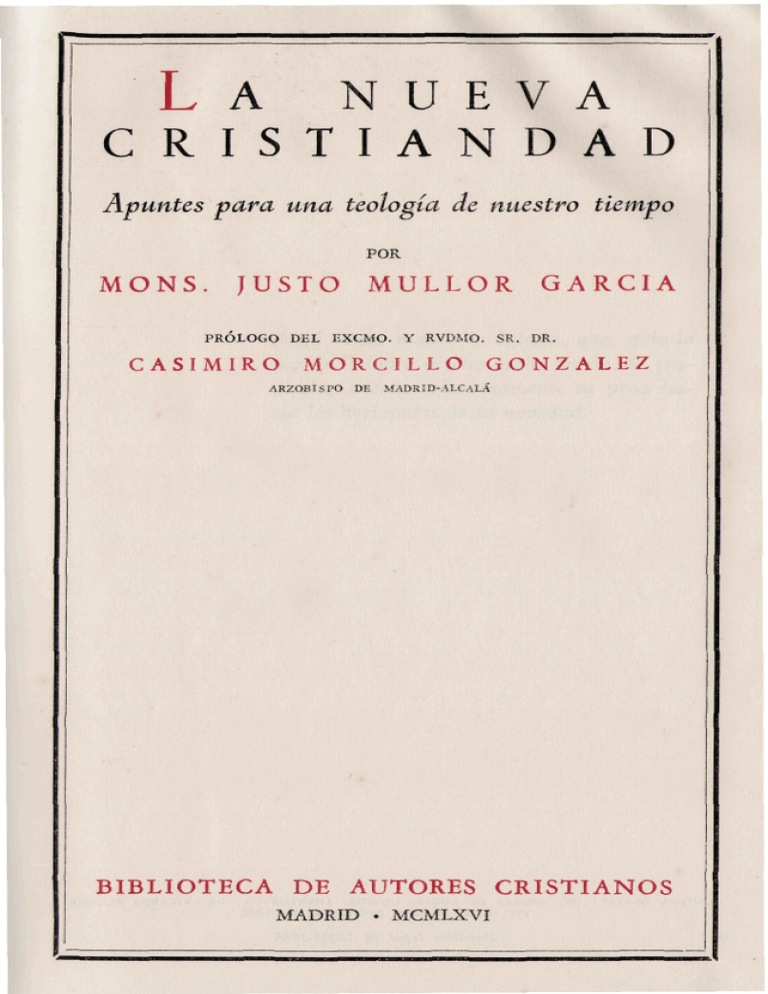

LA NUEVA CRISTIANDAD

Anuncio