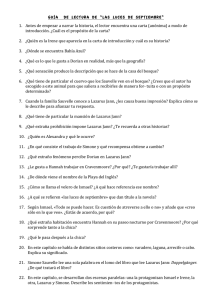

Las luces de septiembre

Anuncio