Notas sobre París - Biblioteca Virtual Universal

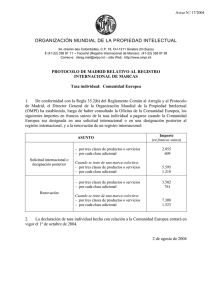

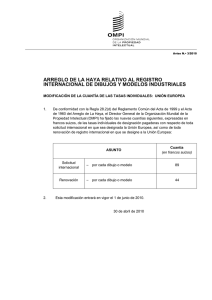

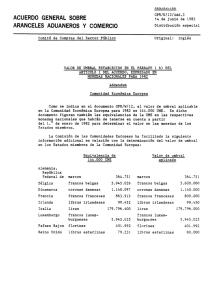

Anuncio