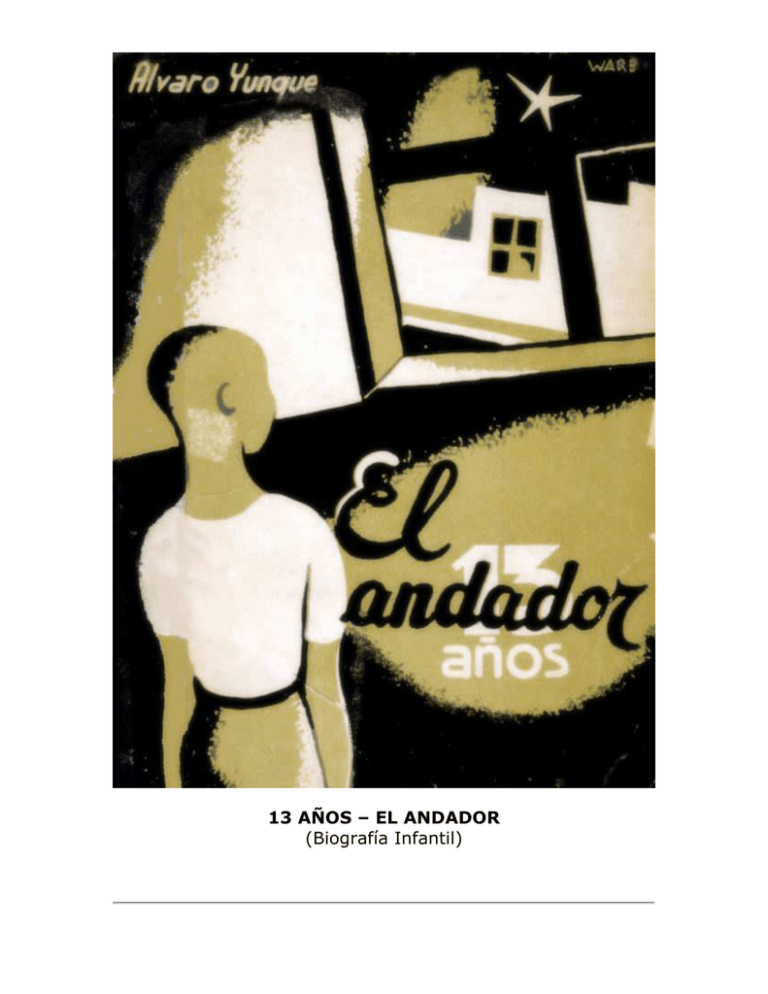

Descargar PDF - Álvaro Yunque

Anuncio