Un mundo para Julius

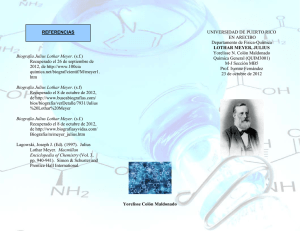

Anuncio