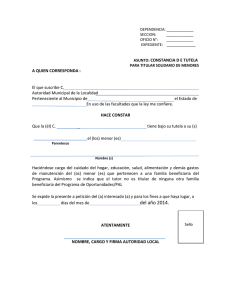

Spanish - Programa de Inclusión Social PROSPERA

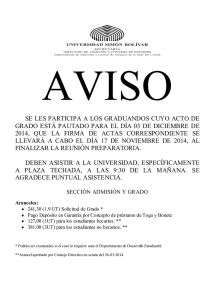

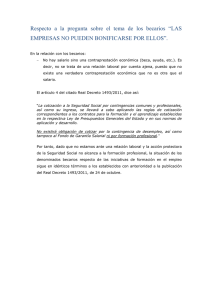

Anuncio