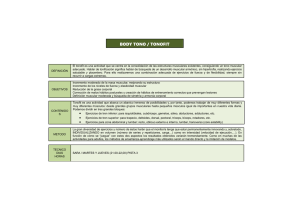

grados de fuerza muscular y su re

Anuncio