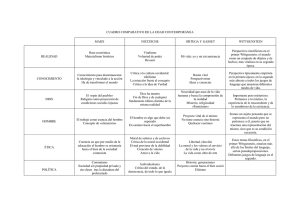

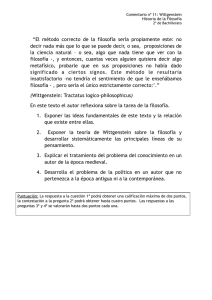

tesis Candussi

Anuncio