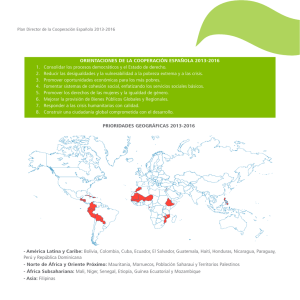

Feminización de la agricultura en América Latina y África

Anuncio