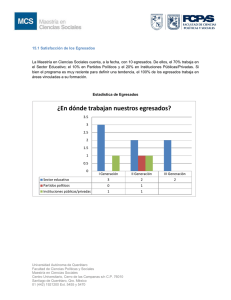

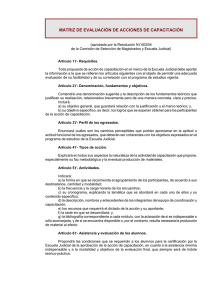

Anuncio