La explosión de los mangos

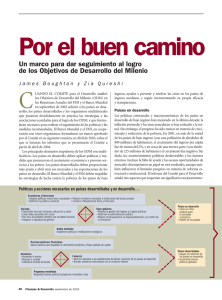

Anuncio