descargar pdf - Santiago Eximeno

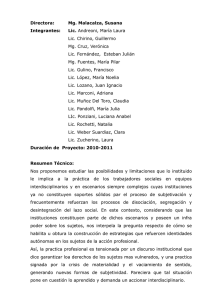

Anuncio